Легенды и мифы о Пушкине [Владимир Владимирович Набоков] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Легенды и мифы о Пушкине

Все цитаты из произведений Пушкина приводятся по изданию: Пушкин. Поли. собр. соч. М.; Л., 1937–1949. Т. I–XVI; Справочный том — М., 1959. Ссылки даются в тексте статей с указанием в скобках тома и страницы. Ссылки на пушкинские автографы, хранящиеся в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (ф. 244, оп. 1), даются сокращенно (например: Пушкинский Дом, № 840). Изд. третье, стереотипное.

1 Мифология родословия

В. В. Набоков Пушкин и Ганнибал

Версия комментатора

(Вступительная статья и публикация В. П. Старка, перевод с английского Г. М. Дашевского, примечания Н. К. Телетовой).

Статья «Пушкин и Ганнибал» была напечатана в английском журнале «Encounter» в июле 1962 г.[1] В переработанном виде Набоков включил ее в комментарий к роману «Евгений Онегин», вышедшему в его переводе в 1964 г.[2] Набоков сам указывает время написания статьи — это 1956 год, год завершения многолетнего труда над переводом и комментированием пушкинского романа. 15 марта 1956 г. Набоков пишет из Гарварда сестре Елене Владимировне: «Здесь я бешено доканчиваю моего огромного „Онегина“»[3]. В первых числах июля того же года он поселился в г. Итаке, приступив к чтению лекций по русской литературе в Корнелльском университете. Здесь и была закончена статья, начатая в Гарварде. Во вступлении к своему «очерку» писатель сообщает, что «появлением своим он обязан нескольким лишним часам, проведенным в великолепных библиотеках Корнелльского и Гарвардского университетов…». Статья посвящена загадкам, связанным с легендарной историей прадеда Пушкина А. П. Ганнибала. Суметь разгадать то, что не удалось другим, всегда составляло для Набокова особое наслаждение — страсть эта родовая, унаследованная от дядюшки В. И. Рукавишникова, «мастера разгадывать шифры на пяти языках»[4]. В сочетании со способностью писателя «заклинать и оживлять былое» эта страсть культивировалась Набоковым и проявилась во всех его романах. Направленная на решение ганнибаловских загадок, она дала неожиданный результат. Стремление досконально откомментировать единственное косвенное упоминание Пушкиным своей африканской прародины в строфе L главы первой «Евгения Онегина» и его примечание 11 к роману привели Набокова к необходимости написания обстоятельной полемической статьи, далеко выходящей за рамки даже его собственных пространных комментариев к роману. Решение частной прикладной задачи трансформировалось в самостоятельный научный поиск. Возможно, этого не произошло бы, будь в распоряжении исследователя Набокова, как некогда и в распоряжении исследуемого им Пушкина, документально подтвержденный биографический материал, касающийся А. П. Ганнибала. Но, как писал Пушкин, «по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным преданиям» (VI, 655). Столь шаткое основание для серьезных изысканий послужило рождению многочисленных легенд, непроверенных датировок, мифических вех в биографии Арапа Петра Великого. Во власти подобного мифотворчества оказался прежде всего сам Пушкин, а вслед за ним ряд биографов поэта, начиная с П. В. Анненкова и заканчивая нашими современниками. Источником всех находок, но также и всех ошибок относительно жизни А. П. Ганнибала Набоков справедливо считает так называемую его «Немецкую биографию», которой пользовались Пушкин и его комментаторы. Набоков первым столь скрупулезно разбирает это творение зятя Абрама Петровича, А. К. Роткирха, чье авторство не было ему известно[5]. Тем не менее, гениальный стилист, переводя текст на английский и анализируя его, предсказал прибалтийское происхождение составителя биографии Ганнибала: «В немецком языке, по-моему, узнается житель Риги или Ревеля. Возможно, автором был кто-то из ливонских или скандинавских родственников госпожи Ганнибал (урожденной Шеберг)». Также не видев никогда ни в натуре, ни даже в цветной репродукции портрета, хранившегося в Петербурге и столетие считавшегося изображением Ганнибала[6], Набоков за четверть века до разрешения у нас спора по этому поводу указал на ошибочность такой атрибуции. Статья о Пушкине и его прадеде демонстрирует ряд других его провидчески ясных открытий, подкрепленных логикой проникновенного исследования. Необходимым условием поиска для Набокова является отказ от груза заключений своих предшественников, как бы авторитетны они ни были в чьих-то глазах. Раскованность Набокова, свобода от всяческих шор позволяют ему сделать то, чего не смогли сделать другие. И, конечно, нужны долгие недели кропотливого труда, чтобы продраться сквозь дебри десятков порою многотомных сочинений географов, этнографов, путешественников, посетивших в разные времена родину Ганнибала. Но Набоков не был бы самим собой, если бы не завуалировал трудоемкость поиска, небрежно сведя его к «нескольким часам». Чем же, по мнению Набокова, мог быть оправдан такой труд или, иначе говоря, чем же тема «Пушкин и Ганнибал» так привлекла его внимание? Ответов на этот вопрос может быть несколько. Главный из них мы найдем на страницах его автобиографической исповеди «Другие берега»: «Выговариваю себе право тосковать по экологической нише — в горах Америки моей вздыхать по северной России»[7]. Налицо перифраз 11–12-го стихов той самой строфы L главы первой «Евгения Онегина»:

(VI, 26)

Берлин. 8.04.23.

(«Река»)[14]

Нижеследующий очерк, посвященный главным образом таинственному происхождению африканского предка Пушкина, не притязает на разрешение множества трудностей, встречающихся на этом пути. Появлением своим он обязан нескольким лишним часам, проведенным в великолепных библиотеках Корнелльского и Гарвардского университетов, и единственная его цель — привлечь внимание к загадкам, не замеченным или неверно решенным остальными исследователями. Хотя подчас я болезненно ощущал нехватку первоисточников, хранящихся в России (где они недоступны, кажется, даже и местным пушкинистам), я утешаюсь тем, что любые материалы для любых разысканий гораздо легче достать в учреждениях этой страны, чем в недоверчивом полицейском государстве. Это укороченный вариант более пространного научного исследования.

Абрам Ганнибал

«Евгений Онегин»[15]

Происхождение Ганнибала

В начале «Немецкой биографии» говорится: «Awraam Petrowitsch Hannibal war <…> von Geburt ein Afrikanischer Mohr[32] aus Abyssinien»…[33] Следовательно, это обстоятельство было Пушкину (записавшему русский перевод) известно, но в собственных заметках он ни разу, говоря о своем предке, не уточняет места его рождения. Алексей Вульф в дневниковой записи вспоминает, что 15 сентября 1827 г. в Михайловском Пушкин показывал ему «только что написанные первые две главы романа в прозе[34], где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын Абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил»[35]. В русском переводе «Немецкой биографии» незнакомец, диктовавший нашему поэту, передает «Afrikanischer Mohr» выражением «африканский арап». Да и сама «Немецкая биография» в дальнейшем изложении именует Ганнибала «Neger». Абиссинцы (они же эфиопы в строгом смысле) цвет кожи имеют от смуглого до черного. Их тип есть семито-хамитская часть кавказской расы, и негроидные черты настолько преобладают у иных племен, что в подобных случаях применим и обобщенный термин «негр»; но, отвлекаясь от этих соображений (к которым я вернусь в конце заметок), отметим, что рядовой европеец того времени — в том числе, как видно, и сам Абрам Ганнибал — в обиходной речи отнес бы к «неграм» или к «арапам» («арап» — обратите внимание на последнюю согласную) любого более или менее темнокожего африканца, если он не египтянин и не араб. В кратком curriculum vitae со страшными ошибками против правописания, которое Петр Ганнибал написал или, скорее, продиктовал, уже впадая в маразм (вероятно, осенью 1825 г., когда, судя по всему, его навещал поэт), утверждается: «Отец мой <…> был негер, отец его был знатного происхождения, то есть владетельным князем, и взят во омонаты[36]. Отец мой Константинопольского двора, из оного выкраден и отослан к государю Петру I-вому»[37]. «Немецкая биография» продолжает так: «Он был <…> сын одного из тамошних могущественных и богатых влиятельных князей, горделиво возводящего свое происхождение по прямой линии к роду знаменитого Ганнибала, грозы Рима. Его отец был вассалом турецкого императора или Оттоманской империи; вследствие гнета и тягот он восстал в конце прошлого века с другими абиссинскими князьями, своими соотечественниками и союзниками, против султана, своего государя; за этим последовали разные небольшие, но кровопролитные войны; однако же в конце концов победила сила, и этот Ганнибал (Абрам. — В. Н.), младший сын владетельного князя, на восьмом году жизни был с другими знатными юношами отправлен в Константинополь в качестве заложника. Собственно, по молодости лет, этот жребий должен был миновать его. Однако, так как у его отца, по мусульманскому обычаю, было много, и даже чуть ли не тридцать, жен и соответственно этому множество детей, эти многочисленные старые княгини с детьми, объединенные стремлением спасти себя и своих, нашли способ хитростью и интригами почти насильно посадить его, как младшего сына одной из младших княгинь, не имеющей при дворе достаточно приверженцев, на турецкий корабль и поручить его предназначенной ему судьбе»[38]. Я намерен показать, что в 1690-е годы, в те времена, о которых идет речь, вассалом Оттоманской порты не был ни один абиссинец и не было среди абиссинских князей ни мусульман, ни таких, кого могли бы заставить платить Константинополю какую бы то ни было дань. Обсудим и «грозу Рима». Но прежде чем я попробую распутать всю эту неразбериху, взглянем на географическую ситуацию.

Место рождения Ганнибала

В «Прошении» Абрама Ганнибала (1742) есть следующие сжатые, но важные сведения: «Родом я, нижайший, из Африки, тамошнего знатного дворянства, родился во владении отца моего в городе Лагоне[39], который и кроме того имел под собою еще два города». Заслуживает внимания то, что конкретная область Африки в «Прошении» не названа. В силу сказанного в «Немецкой биографии» я принимаю, что упомянутый город расположен в Абиссинии. Как я уже говорил, местный падеж не дает ключа к правописанию именительного; мало этого, еще и смехотворная русская привычка передавать и «h» и «g» с помощью русской «гаммы» лишает нас возможности узнать, выглядит ли это африканское название в латинской транскрипции[40] как «Lagon», «Lahon», «Lagona», «Lahona», «Lagono» и «Lahono». Я подозреваю, что верной транскрипцией неведомого оригинала будет «Lahona», но далее буду обозначать это место буквой «L». Сильно смущает сходство имени сестры Ганнибала, упомянутой в «Немецкой биографии», с названием его родного города, встречающегося только в прошении. Я не нашел — в пределах тесного круга моего чтения — ни одного случая, чтобы абиссинский ребенок получал имя по месту рождения. По ходу работы, стоящей ниже всякой критики в том, что касается истории, этнографии и географической номенклатуры, увлекающийся антропологией журналист Дмитрий Анучин (1899)[41] сообщает, что, поговорив с французским путешественником Сент-Ивом (Жорж Сент-Ив?) и с профессором Пауличке (речь идет, видимо, о Филиппе Пауличке), он пришел к выводу, что «L» — это город и область, расположенные на правом берегу реки Мареб в провинции Хамазен. У «Логго», предлагаемого Пауличке[42], равно как и итальянской картой 1899 г. (которой я не видал), и у «Лого» Солта[43] (которое нам предстоит рассмотреть) каким-то образом по ходу комментариев и выводов Анучина вырастает хвост сперва в виде «m», а потом и в виде «h», чего не происходит ни с одним из моих «L»; поэтому здесь я с Анучиным расстаюсь и пускаюсь в самостоятельные поиски. Шарль Понсе[44] (путешествовавший в 1698–1700 гг.) делит Эфиопскую империю на несколько царств (провинций), среди которых имеется и Тигре. Тигре (где правил вице-король «Gaurekos») он делит на двадцать четыре княжества (округа), из которых называет лишь немногие, например «Saravi» («Serawe»), плато на высоте 6000 футов. Генри Солт, веком позже, делит уже собственно Тигре («обычно именуемое царством Бахарнегаш») на части, составляющие меньше половины числа округов, данного Понсе, называя Хамазен на севере, Сераве к югу от него и крохотный округ Лого еще южнее. Несколько позже, когда Хамазен и Сераве превратились в провинции, Сераве, распространившись или переместившись к реке Мареб, захватила округ Лого и другие небольшие округа. Где находится Мареб, установить легко, и название этой реки почти не изменяется в отчетах разных путешественников, из которых большинство жило в XIX в. Изучение старинных карт по репродукциям в блестящем труде Альбера Каммере (1952)[45] показывает, что это Мареб у Якопо д’Анжело (он же Аньело делла Скарпериа), Рим, рукопись, ок. 1450; у Мельхиседека Тевенота (по Бальтазару Теллёцу), 1663; у Иова Людольфа, 1683; у Бургиньона д’Анвиля, 1727; у Брюса, 1790 (начерчена в 1772); это Мариб у Фра Мауро, 1460; Марабо у Якопо Гастальди, 1561; Марабус у Ливио Сануто, 1578; Мараб у отца Мануэля де Альмейды, 1645 (набросок ок. 1630). Это и Мораба из отчета Понсе (1704). Собеседник Анучина или, что вероятнее, сам он спутал два разных места: Лого и Логоте. Сент-Ив, путешествуя, я думаю, во второй половине XIX в., со Столовой горы (Токуле) видел город «Логот» (по русской транслитерации Анучина) в долине Мареба. Во времена Солта (1810) Лого и Логоте (или Леготе) были два разных городка в сопредельных округах: округ Лого севернее и Леготе южнее, причем последнему южной границей служил отрезок реки Мареб — Муннай. Согласно единственному другому автору, говорящему о Логоте (Т. Лефевр, 1846. III. С. 21, 28[46]; его, несомненно, читал французский собеседник Анучина), округ Логоте (Леготе Солта) отделен от округов «Церана» и «Токуле» рекой Белесса (то же самое, что Май Белесса у Солта) — притоком Мареба. Белесса, судя по описанию Лефевра, в сухой сезон теряется, по образцу Мареба, в песках, правда, стоит всего лишь копнуть, чтобы добыть воды в избытке. «Так как долина Логоте весьма нездорова и кишит хищниками (львы, пантеры. — В. Н.), все деревни располагаются на цепи холмов», и жители, которым за водой приходится с безводных высот спускаться в долину, «очень бережно относятся к своим запасам». Мареб, в своем центральном течении отделяющий, грубо говоря, север Абиссинии от остальной страны, в разное время года и в разных местах своего извилистого русла предстает то яростным потоком, то подземным ручьем, то исчезающей в песках струйкой. Разные его участки имеют (или имели) особые местные названия. Истоки он берет на северо-востоке в пятидесяти милях от Анслейского залива Красного моря; ниже Дебарвы это жалкий ручеек с узким руслом; затем он набухает, изгибается к югу, сворачивает на запад и, вобрав множество рек, стекающих с северных гор, течет на запад к суданской границе, чтобы близ Кассалы уйти в землю, но в самую влажную погоду последние капли добираются до Атбары. В числе мелких северных притоков мы видим Серемай, Белессу и Обель. Последняя есть на карте Бента (1893)[47] и на военной карте США (1943); речку Серемай, протекающую точно к востоку от Обель, упоминает Солт (1814), который, продвигаясь в глубь страны от Красного моря, выехал 5 марта 1810 г. (с. 242) из города Диксан и на другой день прибыл в живописное селение Абха (с. 245): «7 марта. — Мы поставили палатки в пять утра и прошли около мили на юг, так что холм Кашаат оказался, как и надлежало, к востоку от нас, в каковой точке <…> мы взяли несколько западнее и прошли около восьми миль <…> пока не достигли удобной стоянки на берегу реки, прозываемой Серемай. Река эта прокладывает свой путь по дну небольшой замкнутой долины, со всех сторон окруженной крутыми и каменистыми холмами, в одном из закоулков которой, примерно в миле к востоку, расположен большой город, по названию Лого, от которого взято имя всего округа». В то время (1810) Лого управлялось мятежным вождем, «который в прошлогоднюю кампанию был усмирен расом»[48] и который попытался задержать и ограбить караван Солта. Ничто не мешает нам считать его четвероюродным братом Пушкина. Из Лого отряд Солта выступил на юго-юго-запад. «Наша дорога шла <…> по дикой и невозделанной местности; мы пересекли реку Май Белессан <…> и, взойдя на крутой подъем, достигли деревни Леготе <…> Подсчет расстояния, пройденного от последней стоянки (на реке Серемай, милей западнее деревни Лого. — В. Н.), дает около восьми миль». Затем Солт переправился через Мареб и шел к югу до «совершенно отвесной» горы (Дебра Дамо), «которая в древнейшую эпоху абиссинской истории служила местом заключения младших родов царской фамилии» (с. 248), в каковой точке Солт вспомнил «прекрасный и назидательный роман» доктора Джонсона. Имеется в виду пресная книга Самюэля Джонсона «The Prince of Abyssinia» или (в последующих изданиях) «The History of Rasselas, Prince of Abyssinia»[49], которая вышла без имени автора в двух томах весной 1759 г., когда читатели ухитрялись находить поэзию и дарование в плоской фельетонности вольтеровых «Сказок». Еще раньше (в 1735 г.) Джонсон ради нескольких шиллингов перевел «Историческое путешествие в Абиссинию Р. П. Жерома Лобо» Иоахима Ле Грана[50]. С каким удовольствием думаешь о том, что в один день Солт мог повидать и место рождения пушкинского предка, и место действия повести Джонсона. Мне удалось отыскать Лого на двух картах: приложенной к труду Солта и менее подробной (взятой, бесспорно, у Солта, но без ссылки на него), поясняющей путевой журнал Сэмюэля Гобата (швейцарского священника, родившегося в 1799 г.), который он вел в 1830–1832 гг.[51] Он лежит милях в сорока пяти к северо-северо-западу от Аксума и милях в пятидесяти к югу от Дебарвы. Я не уверен, что он существует по сию пору; возможно, он сместился вбок, как это часто случалось с абиссинскими селениями. Нигде на многочисленных картах, составленных до XVIII в., не нашел я и намека на «Лого», «Лагон» или «Лагону», если не считать прозрачных итальянских или испанских описательных терминов для «озера», «канала», «горячего ключа» или «пруда» («lagone»). Трудность состоит в том, что как раз в нужный период, от последних приездов иезуитов в 1630-е годы, до путешествия Джеймса Брюса в 1770-е, ни один пишущий европеец, кроме Понсе (1698–1700), не навестил северной Абиссинии. Правда, я подыскал другую кандидатку на роль родины Ганнибала. Солт в начале путевого журнала (1811)[52] упоминает деревню «Лагайна»[53], которую он заметил, идя в северном направлении от «Анталу» (Антало), столицы Тигре-Эндорты, в «Муккулах» (Макалле) в той же провинции. Лагайна эта находится, или находилась, милях в шести от Антало, приблизительно к северо-северо-востоку, и, стало быть, примерно в ста милях к юго-юго-востоку от Лого. Ни на одной карте найти ее я не сумел, но, принимая в расчет сообщение Солта (он только что миновал «живописную деревню Гараке», которую я отождествляю с Гаргарой на военной карте США (1943)), я бы поместил Лагайну на полпути между 39° и 40° восточной долготы и 13° и 14° северной широты. Выступив из «Гараке» и продвигаясь от холма к холму, Солт заметил «справа на склоне, в восточном направлении, довольно большую деревню, называется она Лагайна, от какового места дорога, повернув несколько к западу, повела по более возделанной местности, густо усаженной акацией и кустарником…»[54]. Почему бы не счесть эту Лагайну, а не Лого или Логоте, той самой Лагоной или Лахоной из «Прошения» Ганнибала? Были, наверное, и другие, сходно звучащие названия (скажем, от корня «лахам»). В итоге я склонен признать, что вопрос о точном месте «L» остается нерешенным, но я думаю, что она находилась в северных областях Абиссинии, где мы брели, подымая книжную пыль, вслед за мулами и верблюдами дерзких караванов.

Сестра Ганнибала

Коснувшись интриг старших жен, сумевших переправить сына младшей княгини к туркам, «Немецкая биография» продолжает: «У его единственной единоутробной сестры Лагани[55], бывшей на несколько лет его старше, нашлось достаточно мужества, чтобы воспротивиться этому насилию. Испытав все средства, но принужденная наконец уступить большинству, она, все еще в надежде вымолить или выкупить за свои драгоценности свободу возлюбленного брата, проводила его до борта этого кораблика; однако видя, что все усилия ее нежности бесплодны, она бросилась в отчаянии в море и утонула. И до конца дней своих проливал достопочтенный старец Абрам слезы, вспоминая об этой нежнейшей дружбе и любви, так как, несмотря на его чрезвычайную молодость в момент трагического исхода, это печальное воспоминание вставало перед ним как новое, во всех подробностях каждый раз, что он думал о сестре; нежность сестры заслуживала этой слезной жертвы: ведь она так отчаянно боролась за его свободу и оба они были единственными детьми своей матери»[56]. Пушкин в примечании к изданию «Евгения Онегина» 1825 г. явно исправляет «Немецкую биографию», говоря: «<Абрам> помнил также любимую сестру свою Лагань, плывшую издали за кораблем, на котором он удалялся». Как я уже говорил, здесь Пушкин беспечно подчиняется русской традиции передавать латинское «h» русской «гаммой» (так что «Henry», например, превращается в «Генри», a «Heine» надевает маску «Гейне»). Более того, он хочет дать женское окончание имени с последним согласным (что по-русски для женского имени немыслимо), приставив к нему «мягкий знак» (апостроф в английской транслитерации). Удаляющийся корабль, за которым плыла — слегка опережая романтическую эру — пылкая сестра, можно бы, конечно, сократить до тростникового парома на разлившейся реке; да и все происшествие циник бы отбросил как небылицу из разряда тех, которые старость принимает за подлинные события; но есть причина, по которой этот случай заслуживает внимания: имя «Lahann» мне представляется звучащим вполне по-абиссински[57]. Вообще говоря, имена на «L» и особенно на «La» в абиссинских хрониках попадаются сравнительно редко. Словари говорят, что в амхарском есть мужское имя «Лайахан»; в годы правления короля Бахафа (1719–1728) жил генерал по имени Лахен, скончавшийся около 1728 г. в бытность губернатором Хамазена. Мы не знаем, ни сколько лет было расу Фаресу, губернатору Тигре, в 1690-е годы, ни числа его жен или наложниц. Но нам известно, что в ту пору рас Фарес был уже в летах, а также знаем из хроник (Бассе, XVIII, 310)[58], что его молодую жену, умершую, самое позднее, в 1697-м, звали Лахиа Денгел или Лахья Денгел (что на тигре означает «красота Девы») — поразительно похоже на имя девушки, которая могла быть ее дочерью.

Родословная Ганнибала

Чтобы понять разнообразные невероятности и нелепости «Немецкой биографии», стоит вкратце припомнить историю Абиссинии. Евангелие в ней было впервые проповедано около 327 г. от Рождества Христова Фруменцием (ок. 290 — ок. 350), уроженцем Финикии, которого рукоположил в епископы Аксума Афанасий Александрийский. Слух об этой первобытной империи, столь близкой к Аравии, столь далекой от Рима, долго шел до Западной Европы. Первые надежные сведения доставил удачный исход злосчастных странствий, в которые пустились иезуиты-миссионеры, не убоясь неведомых ужасов баснословной страны, в надежде на святые утехи, которые заключались в раздаче образков с истинными кумирами и в тайном перекрещивании туземных детей под благочестивым предлогом медицинской помощи. Из этих храбрецов одни преуспели в мученичестве, другие — в составлении карт. В XVI в. португальские войска помогли абиссинцам избавиться от сравнительно краткого мусульманского господства, которое началось приблизительно в 1528 г. и длилось до середины века. Однажды, около 1620 г., при короле Суснее португальские иезуиты все-таки обратили абиссинцев в гротескный вид католицизма, захиревший примерно в 1630 г. — с воцарением Фасилидаса, который восстановил прежнюю веру и вернул монофизитскому клиру церкви. Уже в новое время русские с радостным изумлением обнаружили сохранившийся еще в Эфиопии своего рода естественный православный вкус к древнему отшельничеству; а протестантские миссионеры были туземцам подозрительны своим равнодушием к изображениям святых женского пола и крылатых мальчиков. В единственно интересный нам период — в последние годы XVII и первые XVIII в. — христианами были почти все абиссинцы, т. е. они принадлежали абиссинской церкви, соединившей в унылую, с коптским душком,смесь самые нелепые идеи древних христианских и иудейских священников, приправив их местными дикарскими мерзостями. Несмотря на память о жестоких вторжениях, государство, исходя из коммерческих соображений, терпимо относилось к мусульманам, а также (из спортивного интереса) — и к племенам негров-язычников, таким, как народность Шангалла, к которой принадлежали черные дикари, что населяли в то время область, соседнюю с Лого или даже включавшую его, там, «где река Мареб, миновав Дебарву, течет сквозь густые заросли» (Брюс. 1790)[59]. В конце XVII в. и позже абиссинские короли с упоением отдавались регулярным сафари на этих язычников, и нет ничего невероятного в предположении, что в одной из таких охот и был захвачен предок Пушкина, потом проданный туркам. К 1700 г. почти стерлись следы мусульманского нашествия, случившегося более полутора веков до того под предводительством Ахмеда ибн Ибрагима эль-Гази, по имени Грань и по-прозвищу Левша, возможно сомалийца. Уже ко времени Иоанна I (ок. 1667–1681) мусульмане, хотя и сохранившие за собой острова у восточного побережья, внутри страны политическую власть потеряли и в абиссинских городах должны были селиться в особых кварталах. Вполне допустимо, что отец Ганнибала был языческим воином или зажиточным мусульманским купцом, равно как и то, что он был местным вождем княжеских кровей, владевшим провинцией или округом; зато совершенно невероятна мысль, будто около 1700 г. всего в 150 милях севернее Гондара, гордой столицы Абиссинии, и меньше чем в 50 милях севернее от священного города Аксума правивший тремя городами абиссинский вельможа мог быть подданным турецкого султана, а значит, и вассалом Оттоманской империи! Примем теперь, что (1) отец Ганнибала действительно был областным правителем в северной Абиссинии и что (2) воспоминания Ганнибала о «налогах» и «дани» искаженным и туманным образом отвечают каким-то историческим реальностям. Ганнибал родился в городе, начинающемся на «L», в собственно Тигре или в Тигре-Эндорте, около 1693 г., в правление Иисуса Великого (Иясу I), который наследовал своему отцу Иоанну в 1680 г. (по Бассе) и погиб от руки убийцы, подосланного королевой Мелакотавит (транслитерация французская), желавшей возвести на престол своего сына, Текла-Хаймонота. Проводя лето 1700 г. в Дебарве, тогдашней столице Тигре, Понсе кутил там с двумя областными начальниками: один, по-видимому, был губернатором всей провинции Тигре (барнегас или бар-негус — титул, первоначально значивший «владыка моря», но к началу предыдущего века почти утративший смысл); второй начальник был или временным соправителем, или окружным губернатором. В хронике, изданной Бассе, встречается рядом с 1700 г. лишь один губернатор Тигре, рас Фарес («рас» или «раз» на гизском языке значит «глава»). Губернатором он стал на одиннадцатом году царствования Иисуса I и к двадцать второму году этого царствования свой пост еще сохранял. Похоже, что в первые годы XVIII в. он получил другую, скорее всего военную, должность, хотя и возвращался то и дело к губернаторству; а второй человек, наверное, управлял в промежутках — и была как раз его очередь, когда Понсе встретил барнегусов вместе. Рас Фарес пережил двухлетнее правление Текла-Хаймонота I и был сослан следующим императором, Теофилом (Тевофлос), правившим три года (ок. 1708–1711), на остров Месрах. Здесь я теряю следы Фареса, который, видимо, в ссылке и умер. Иисус I (1682–1706) был далеко не бездарным деспотом и могучим охотником, только и думавшим, как бы затравить буйвола или дикаря галла. На семнадцатом году его царствования — т. е. в конце 1690-х (когда Ганнибалу было лет пять-шесть) — чиновничьи поборы и грабеж населения при взимании налогов стали до того возмутительными, что император вызвал из Эндорты и остальных округов всех вельмож и потребовал объяснений. Главной статьей торговли была каменная соль. Под предлогом таможенных сборов чиновники почти подчистую реквизировали у торговцев соль, которую те на ослах привозили в город. Император постановил, что по всей стране должен быть единый соляной налог. Пять мулов, груженных солью облагались налогом в один пласт. Скандал этот совпал с прибытием в Абиссинию Понсе, и, возможно, что в него были втянуты и рас Фарес, и разные окружные правители провинции Тигре (включая Эндорту). Несомненно, что по такому случаю император еще непринужденнее, чем обычно, вымогал у губернаторов дань — и преспокойно мог приказать им отослать чиновничьих детей ко двору короля франков в качестве образчиков абиссинской знати.

Ганнибал в рабстве

В те дни абиссинцы, кажется, только тем и занимались, что продавали друг друга в рабство. Есть прелестная история про одного абиссинского священника: другой священник, его приятель, присылает ему молодых богословов, одного за другим он сбывает их мусульманскому работорговцу, потом продает друга священника и, наконец, себя самого. В своих «Путешествиях» (1790) Брюс говорит о Диксане, первом пограничном городе, попавшемся ему на пути от Машуа, (Массавы) — прибрежного острова в Красном море. «Диксан выстроен на вершине холма точно по форме сахарной головы» и населен мусульманами и христианами; «единственное занятие представителей обоих вероисповеданий весьма необычно: они торгуют детьми. Христиане привозят тех, кого выкрали в Абиссинии, в Диксан, считающийся надежным местом; там их забирают мавры и везут на знаменитый базар на Машуа, откуда их переправляют в Аравию и Индию»[60]. Понсе сообщает, что к 1700 г. крепкий раб стоил всего десять экю (пятьдесят шиллингов). По словам Эниды Старки[61], в 1880 г. мальчик шел в среднем за двадцать полосок, вырезанных из медного котла. Лет через восемь, в дни «торговца Рейнбоу» (как англичане звали французского экс-поэта Рембо)[62], христианские мальчики из Абиссинии продавались по восьмидесяти левантийских долларов (ок. 150 шиллингов) за душу. Похоже, что до достижения рабочего возраста выгруженные в Аравии или Турции юные африканцы по большей части служили наложниками. Не знаю, насколько вероятно, чтобы сына вельможи — правителя округа или провинции — прямыми или обходными путями продали в рабство; но есть ясные сведения (например, у Понсе), что в 1700 г. император Иисус смог приказать аристократам — т. е. своим родным, ведь вся знать была с ним в родстве, — послать детей к далекому европейскому двору, что кончилось для неудачливых абиссинских юнцов турецким пленом. Понсе, французский аптекарь в Каире, которого пригласили в Абиссинию лечить Иисуса I от конъюнктивита, выехал из Каира 10 июня 1698 г. и через Нил и Донголу 21 июля 1699 г. прибыл в Гондар. Император назначил молодого армянского купца (по имени «Мюрат» или, точнее, Мюрад бен Магделюн; сообщается, что он был племянником одного из императорских министров) послом во Францию: ему предстояло сопровождать Понсе в Париж с дарами для короля Людовика XIV, в число даров входили слоны, лошади и «jeunes enfans Ethiopiens»[63], отпрыски знатных семейств. Возвращаясь в Каир (на этот раз Красным морем), Понсе выехал из Гондара в Массаву 2 мая 1700 г., планируя по дороге остановиться в столице Тигре — Дебарве, куда он и приехал в середине июля, и там поджидать Мюрада, все еще собиравшего животных и детей. Но ожидание затянулось: несколько коней и единственный слон — молодое, еще без бивней, животное — погибли при переходе через горы Сераве, и 8 сентября 1700 г., прождав Мюрада почти два месяца, Понсе выехал из Дебарвы к побережью. Девять дней спустя он достиг того самого острова Массава, 28 сентября отплыл в Джидду и прибыл туда 5 декабря. Поскольку Мюрад все еще мешкал, очередным местом встречи был выбран Суэц на севере Красного моря, куда Понсе отправился 12 января 1701 г. В конце апреля он приехал в монастырь на горе Синай, где месяц спустя его наконец-то нагнал Мюрад, принесший грустную новость: в Джидде «le Roy de la Mecque»[64] (Великий Шериф Саад?) отнял у него высокородных эфиопских детей, собранных Мюрадом для французского короля, и вполне допустимо, что кого-то из них губернатор Мекки (или Джидды) переправил султану Оттоманской империи, Мустафе II, в качестве собственного скромного подарка. Теперь у Мюрада не осталось никого, кроме двух молодых спутников, купленных в пути, в Суакине: «который постарше эфиоп, который поменьше раб (негр? — В. Н.)». Караван Мюрада и Понсе прибыл в Каир в первых числах июня, и там Понсе представился французскому консулу Майе. В Каире Понсе, которому уже не терпелось попасть во Францию, не поладил ни с Майе, усомнившимся в посольских полномочиях Мюрада, ни с турками, усомнившимися, та ли вера у двух юных рабов (приобретение Мюрада?), которых Понсе захватил с собой. Ле Гран сообщает: «Ага и таможенники <пришли> уведомить его (26 июня 1701 г.), что двое абиссинских слуг, будучи магометанами, подлежат выкупу <…> <Понсе> отвечал, что ежели эти дети магометанской веры», то он лучше подарит их турецкому губернатору Египта. Но вмешался глава местных иезуитов, «охваченный ревностью к спасению обоих детей», и больше Понсе не беспокоили[65]. Удалось ли ему вызволить мальчиков из Каира, мы не знаем. Неясным остается и то, должны ли мы считать этого «jeune esclave Ethiopien»[66], которого Мюрад привез французскому консулу в Каире для отправки во Францию заодно с останками (ушами и хоботом) слоненка, одним из двух мальчиков или же рассматривать его отдельно, как третьего, а может быть, это выражение Понсе должно обозначать их обоих. Этот «petit esclave»[67], уже посаженный на нильскую баржу, которой предстояло отвезти его на корабль, закричал, что он мусульманин, что его увозят силой, что он не хочет ехать к христианам, чем вызвал переполох, вследствие которого турецкие чиновники сняли его с баржи и передали на попечение некоего Мустафы Киайа Каждугли, и после этого Понсе отплыл во Францию. Эпизод этот, кстати, забавно искажен в пересказе Брюса, который пишет, что Понсе, отправляясь во Францию, во время посадки в нильском порту Булаке «беспомощно наблюдал, как купленного им раба, бедного абиссинского парня, которого он вез Людовику XIV <…> янычары сняли с корабля <…> и у него на глазах превратили в мусульманина»[68], — из чего следует, если я верно понимаю мысль Брюса, что мальчик этот был необрезанный язычник-негр, а не христианин-эфиоп, который был бы уже обрезан (на восьмой день после рождения).

Ганнибал в Турции

Описав смерть Лагани при отъезде брата из Абиссинии или из какого-то близлежащего морского порта, «Немецкая биография» продолжает: «Недолгое время спустя после этого расставания навеки Ганнибал прибыл в Константинополь и был заключен в серале вместе с прочими юными заложниками для воспитания среди пажей султана; здесь он и провел год и несколько месяцев»[69]. Остановимся ненадолго, чтобы оценить хронологическую ситуацию. Мы сейчас увидим, что русскому посланнику юный арап мог достаться только между осенью 1702-го и летом 1705-го и что это вероятнее всего 1703 г. Отсчитывая назад, приходим к следующему выводу. Путешествие из его родной внутренней Абиссинии (которую Ганнибалу, согласно «Немецкой биографии», пришлось покинуть в семилетием возрасте) в Турцию должно было продлиться гораздо дольше, чем подразумевается в бессмысленной отговорке «nicht lange nach»[70], даже если его отправили кратчайшим в то время маршрутом — из провинции Тигре в северозападную Турцию. Открывался он маршем к красноморскому порту, затем следовало трудное плавание по Красному морю до Суэца, потом еще один сухопутный переход к средиземноморскому порту и, наконец, долгое, чреватое опасностями и морской болезнью плавание в Стамбул. Учитывая трудности мореходства и обилие неизбежных задержек, приходится отвести на все путешествие по крайней мере год — а может, и больше, если взять в расчет, что Ганнибала могли послать в Турцию не морем, а караванным путем через Аравию и Сирию. Иными словами, если к 1703 г. он прожил в Константинополе около полутора лет[71], т. е. с конца 1701 г., то родину он покинул в 1700 г. Тут нам надо выбрать одну из возможностей: (1) или мальчик попал на константинопольский невольничий рынок в ходе обычной работорговли, или (2) его, как утверждает «Немецкая биография», тайно переправили из султанского сераля русскому послу с помощью великого визиря. Принимая первое предположение, можно сказать только следующее: или агент русского посла подталкивал своего наемщика к большей щедрости, изображая молодого раба дворцовым узником благородного происхождения, или, что более вероятно, русский посол, приобретя мальчика самым обычным способом, состряпал экзотическую историю, чтобы удивить царя. Но раз уж за неимением лучшей гипотезы мы склоняемся к версии знатного происхождения Ганнибала, стоит взглянуть и на исторический фон, подкрепляющий содержание «Немецкой биографии», которая, сказав, сколько пробыл Ганнибал в Константинополе, дает следующее идиотское обоснование его освобождению: «В это время в России царствовал император Петр Первый, который, насаждая искусство и науку в своем государстве, старался распространить их в благороднейшей части своих подданных — в дворянстве. Хотя ему удалось достичь в этом предприятии известных успехов, однако если иметь в виду громадную массу дворянства обширнейшей империи мира, то число проявляющих охоту к учению было слишком незначительно; это-то и вызвало в благородном государе болезненное огорчение и озабоченность. Он искал способ представить своему народу <…> примеры и образцы для подражания. Наконец ему пришло на ум написать в Константинополь тогдашнему своему посланнику, чтобы тот достал ему и переслал нескольких африканских арапчат, отличающихся хорошими способностями. Его министр в точности выполнил это повеление: он познакомился с надзирателем seraglio[72], где воспитывались и обучались пажи султана[73], и наконец, тайным и отнюдь не безопасным способом, при посредстве тогдашнего великого визиря, получил трех мальчиков…»[74]. Один из них был Ганнибал. Петра Толстого историки рисуют как личность темную, хитрую и беззастенчивую. В 1717 г. царь послал его за царевичем Алексеем, наследником престола, который, воспользовавшись отъездом жестокого государя за границу, улизнул из России в Австрию и Италию и которого выследили и вернули царские агенты, совершив ряд бесшумных действий, отмеченных той гипнотической цепкостью, убедительностью и лживостью, которые мы сегодня привыкли связывать с повадками советских головорезов при насильственной репатриации беженцев. Человеку, сумевшему выманить Алексея из надежного Неаполя в ужасное отечество на пытки и смерть под личным наблюдением Петра, легче легкого было раздобыть несчастного арапчонка в забаву своему хозяину[75]. Я считаю, что царский посол при Оттоманской порте приобрел Ганнибала для службы у царя и по его приказу не раньше 1703-го и не позже 1704 г., и мое мнение подкрепляет сам Ганнибал в следующих документах: (1) В письме из Парижа советнику Макарову, отправленном 5 марта 1721 г. (вероятно, нового стиля)[76], Ганнибал говорит, что служит царю семнадцать лет. (2) В посвящении императрице Екатерине I в 1726 г. (преподнося ей учебник фортификации, составленный по его конспектам времен Ла Фера или Меца[77]) он говорит, что двадцать два года прожил «при доме» (в жилище, в свите, среди челяди) покойного царя (который умер в 1725 г.)[78].

Ганнибал и Рагузинский

«В это время, — продолжает „Немецкая биография“, пользуясь излюбленным оборотом, — умер отец покойного генерал-аншефа Ганнибала, которого он оставил в пожилом и почти дряхлом возрасте, и очередь наследования досталась на долю одного из его единокровных братьев. <…> Российский императорский министр, счастливый выполнить волю своего государя, отправил этого Ибрагима Ганнибала, еще одного черного мальчика знатного происхождения, его соотечественника (который в пути скончался от оспы), и одного рагузинца, почти сверстников, все моложе десяти лет, в Москву[79]. Государь, опечаленный потерей третьего, был доволен получением этих двух прибывших мальчиков и взял на себя заботу об их воспитании, с тем большим усердием, что, как было сказано, они должны были стать образцом, который бы он мог ставить своему народу в пример и в посрамление, как доказательство, что из каждого народа, и не меньше из негров, почти диких людей, которых наши цивилизованные нации определяют только в сословие рабов, могут быть выработаны люди, способные прилежанием получить знания в науках и тем приобрести способность быть полезными и нужными, во всех случаях пригодными слугами своего государя. Император Петр Великий, в качестве не менее великого знатока людей, установил сразу наклонности своих прибывших питомцев и предназначил своего Ганнибала, живого, расторопного и горячего мальчика, в военную службу, рагузинца же, впоследствии известного в России под именем графа Рагузинского, как более тихого и вдумчивого, — к гражданской службе»[80]. При Мустафе II и Ахмеде III турки взимали с Рагузы дань (например, в 1703 г. сумму в 4000 дукатов), так же как с арабских племен, но закон о взимании дани в виде христианских мальчиков, хотя и сохранял номинально силу до 1750 г., не соблюдался с середины предшествующего века. Нет никаких оснований доверять тому, что Савву Владиславича завлекли в Константинополь его врожденные наклонности к приключениям или торговые дела отца, но тот факт, что в прежние времена среди заложников встречались рагузинские мальчики, мог так или иначе повлиять на рассказ о детстве Ганнибала. 25 сентября 1702 г., через месяц после приезда в Турцию, Петр Толстой писал графу Федору Головину, министру иностранных дел: «…константинопольский житель, породою рагузенин, Сава Владиславов, как вам известно, человек добрый, ныне по обнадеживанию моему поехал с товаром в Азов, а из Азова к Москве <…>. Он всеконечно в странах сих Московскому государству благопотребен»[81]. Осенью того же года Владиславич прибыл в Азов с изрядным грузом оливкового масла, хлопка и ситца и наконец (к первой неделе апреля 1703 г.) добрался до Москвы, где привезенные им тайные донесения очень расположили к нему Петра. Захватив в обратный путь соболя, горностая, русскую лису (с белым воротником и рыжую) и волка (московского и азовского), он вернулся в Константинополь в 1704 или в начале 1705 г., а летом 1705-го опять отправился в Азов и Москву, везя новый ситец, новые тайные депеши от Петра Толстого и живой подарок царю[82]. Ясно, что Ганнибала получили во время пребывания Владиславича в Константинополе, между двумя его поездками. Судя по письму царя брату константинопольского посла Ивану Толстому, коменданту Азова, Владиславич оказался в Москве с донесениями и, вероятно, с арапчонком не позднее 12 января 1706 г. (точную дату его приезда легко установить по неизданным документам из местных архивов). В 1716–1722 гг. Владиславич ездил с дипломатическими поручениями в Венецию и Рагузу, а в 1725–1728 был послом в Китае.

Первые годы Ганнибала в России

К приезду Ганнибала в Россию у Петра в самом разгаре была шведская кампания, с военными действиями в Польше, имевшими переменный и призрачный успех. В Москве он развлекался устройством анатомического и биологического музея, перед которым разбил ботанический сад. Несомненно, арапчонок пришелся ко двору как очередная диковина. В июле — августе 1706 г. Петр посетил Киев и, снова отправившись на север, поспел в «Питербурх» (или в «Парадиз», как он ласково звал только что заложенный город) как раз к увлекательному зрелищу первого наводнения — 11 сентября 1706 г. Забавнее всего был вид людей, жмущихся на крышах полузатопленных домишек. Петр снова приехал в Вильно (на обратном пути из Варшавы в Петербург) 24 сентября 1707 г. и пробыл там до 10 октября. Именно тогда и окрестили самое меньшее четырнадцатилетнего Ганнибала, получившего при крещении имя Петр[83]. Более или менее одновременно (27 сентября 1707 г.) его царственный крестный намарал записку о наречении потомства Лениты или Ленты (от латинского «lenis» — «кроткий» или «lentus» — «упорный», «медлительный»), английского мастиффа: двумя годами ранее в Полоцком монастыре царь натравил эту собаку на Феофана, слишком прямого монаха-униата из ордена св. Василия, а потом сам разрубил его надвое саблей. Псевдоклассические клички семи щенков, безусловно переведенные царем из какого-то расхожего сборника имен, звучат в обратном переводе с неуклюжего русского языка Петра так: Пиррус (рыжий), Эос (заря), Аэтон (яркий), Флегетон (пылающий), Паллада, Нимфа и Венера. Итоговую фамилию Аннибал, доставшуюся арапу, тоже мог придумать просвещенный монарх, хотя есть и другие возможности[84]. Судьбу молодых мастиффов можно проследить по другой записке, писанной две недели спустя, в которой царь приказывает найти из его иностранных подручных какого-нибудь умельца для обучения собак всяким фокусам, например снимать шляпу, вскидывать игрушечный мушкет, маршировать в воду с боевой выкладкой. В то время, по сообщениям западных наблюдателей, повторное или первое крещение и детей и взрослых при петровском дворе состояло в троекратном обливании холодной водой с головы до пят. Если Ганнибал родился абиссинским князьком, его должны были крестить при рождении, так как Абиссиния приняла христианство за шесть веков до России; но вполне вероятно, что в плену турки сделали его мусульманином («побасурманили» — на тогдашнем русском), что бы под этим ни подразумевалось. Вопрос этот, однако, совершенно праздный, поскольку, во-первых, на взгляд русских любой африканец был язычником и, во-вторых, обряд, который свершился над малолетним арапом в Пятницкой церкви в конце сентября или начале октября 1707 г. (а не в 1705-м, как почему-то выбито на памятной доске)[85] с восприемниками Петром I и Христиной-Эбергардиной, женой Августа II короля Польского[86], производился в буйной и фарсовой атмосфере царского двора, где чмокались уроды на своих потешных свадьбах, а шуты возводились в губернаторы Баратарии. И, кажется, за несколько месяцев до крещения какие-то усердные придворные и впрямь попытались женить арапа: в письме из Польши от 13 мая 1707 г. царь пишет советнику Автоному Иванову, что он против брака арапа, — видимо, с дочерью негра в услужении какого-то вельможи, или с карлицей, или с домашней дурой, с шутихой. Для гена, участвовавшего в создании Пушкина, минута эта была критической, и царь заслуживает благодарности за выправление путей судьбы. Перейдем к анекдотам о юности Ганнибала. Самый известный рассказан с идиотскими подробностями в «Немецкой биографии» и с индивидуальными отклонениями повторен Голиковым и Пушкиным. Суть его в том, что молодой Абрам, став пажом (или помощником пажа) у царя, спал в соседней комнате и доказал свою сообразительность, переписывая наброски указов, которые его господин царапал ночами на грифельной доске[87]. В документе от 20 декабря 1709 г. (приводится у М. Вегнера, с. 23) есть место: «По приказу <царя> деланы кафтаны: Якиму Карле и Абраму-арапу, к празднику Рождества Христова, с камзолы и штаны. Куплено сукна красного обоим по осьми аршин <…> им же пуговиц медных»[88]. Е. Шмурло (1892) туманно говорит о каких-то документах, где «три раза упоминается Абрам вместе с царским шутом Лакостой»[89]. Это Иан Декоста или, точнее, Ян д’Акоста, любимый придворный шут Петра, крещеный еврей родом из Голландии[90]. В другом анекдоте говорится, что как-то летом приблизительно 1715 г., накануне отплытия царя из С.-Петербурга в Ревель, царский врач Лесток и камергер Жонсон, два весельчака, увидя, что царский дурак, Тюриков[91], заснул на палубе, сыграли с ним шутку в духе той эпохи: присмолили ему длинную бороду к голой груди. Проснувшись, бедный шут взвыл, прервав занятия царя по прокладке курса и порке матросов, и тот, затопав по палубе, налетел на невинного Ганнибала и в ярости немилосердно отстегал его линьком[92]. За обедом шалуны не могли удержаться от смеха при виде понурого мавра. Когда добрый царь, тоже любитель порезвиться, узнал причину веселья, то расхохотался и сказал Абраму, что поможет делу, закрыв глаза на следующую его провинность. Вот, пожалуй, и все, что я смог найти в изданных материалах относительно первых десяти лет Ганнибала в России. Можно отбросить как семейную выдумку пассаж «Немецкой биографии», где утверждается, что «правящий единокровный брат» Ганнибала поручил младшему брату отправиться в Константинополь и выкупить Абрама; что, не найдя его, брат этот поехал в Петербург, везя дары в виде «ценного оружия и арабских рукописей», удостоверявших княжеское происхождение Абрама; что последний не пожелал вернуться к язычеству и что брат пустился обратно «с большой скорбью с той и другой стороны». Едва ли есть нужда в напоминании, что ни один абиссинский вельможа не проехал бы в Московию через Турцию, не попав там в рабство, и что история ничего не сообщает о вольном абиссинце, предпринявшем подобное путешествие в начале XVIII в. Похоже, царь действительно иногда брал арапа в путешествия или кампании, но едва ли во все походы, как считает семейная традиция. Стилизованный молодой арап в более или менее турецком облачении мелькает, как призрак, на аллегорическом фоне — держа боевого коня или гроздь винограда — на нескольких портретах Петра I. Он есть на гравюре, выполненной Адрианом Шхонебеком (скончался в 1705) с утраченной картины, написанной около 1704 г.[93]; он стоит чуть сзади по правую руку царя, который тем временем щеголяет в костюме французского короля. Я не уверен, что в датировке вещи или смерти гравера нет ошибки. Но если принять эти даты за верные и арапа на картине за Ганнибала, то следует предположить, что или его привез Рагузинский в первую поездку в Москву (1703), или же он изображен, так сказать, заранее — на основании вестей, пришедших в Москву из Константинополя: арап среди челяди символизировал верх роскоши и пышности, и, должно быть, царь ждал подарка к новому, 1706, году от своего посла с не меньшим нетерпением, чем груза сирени и лилий.

Ганнибал в Западной Европе

В январе 1716 г. Петр I отправился в поездку по Европе. Проведя месяц или около того в Копенгагене, он поехал в Голландию, потом во Францию. Он высадился в Дюнкерке и 7 мая прибыл в Париж, где немедля потребовал пива и блудниц. Филипп, герцог Орлеанский, был регентом Франции (1715–1723) при несовершеннолетнем Людовике XV. Ничего, кроме вороха грязных историй, шестинедельное пребывание царя московитов в памяти французов не оставило — хотя не совсем ясно, что в привычках Петра так поразило знать времен Регентства — эту гнусную свору отвратительной и бездарной эпохи. Той же весной 1717 г. во Францию приехали четверо юношей из России для изучения фортификации и саперного дела. Они, может быть, ехали вместе с царем, но скорее всего путешествовали отдельно и не останавливались в Дании. Эти четверо были: Абрам-арап, Степан Коровин, Гаврила Резанов и Алексей Юров, приятель нашего героя[94]. «Немецкая биография», с обычными своими преувеличениями, дурной грамматикой и неточностями, говорит, что Петр I послал Ганнибала прямо к регенту, попросив «взять на себя наблюдение за ним», и что сначала Ганнибал занимался при великом Белиоре (sic! — В. Н.)[95] «в военной школе для молодых дворян». Имеется в виду, я полагаю, Бернар Форе де Белидор (1693–1761)[96], блестящий молодой французский инженер, преподававший в Артиллерийской школе в Ла Фере[97] (в Эне, к северо-западу от Лаона) и написавший «Sommaire d’un cours d’architecture militaire, civile et hydravlique» (1720)[98] и другие замечательные труды. Согласно «Немецкой биографии», во Франции Ганнибал вступил в артиллерийский полк и как капитан роты участвовал в войне с Испанией. Война была объявлена 9 января 1719 г., мир подписан 17 февраля 1720-го. При минировании — я думаю, где-нибудь в Каталонии — его серьезно ранили в голову и взяли в плен (странно, что в письмах из Франции он об этом событии не говорит)[99]. По возвращении во Францию Абрам, очевидно, продолжил занятия уже в другом училище — в Артиллерийской школе в Меце, основанной знаменитым военным инженером Себастьяном Ле Претром, маркизом де Вобан (1633–1707)[100]. В январе 1722 г. русский посол князь В. Л. Долгоруков объявил четырем юношам, что они должны вернуться в Россию, но те задержались еще на год. Какую-то часть этого года Абрам с товарищами, видимо, провел в Париже — лихорадочном Париже, доведенном Джоном Лоу до финансовой агонии. Начало весны отметили баснословные балы и иллюминации в честь прибытия предполагаемой невесты короля, белокурой малютки инфанты четырех с половиной лет, которая, однако, двенадцатилетнему Людовику не понравилась. Регент энергично кутил и развратничал. Куртизанки носили шелковые чулки телесного цвета. Ворам и разбойникам надевали железные колодки, грели ноги на обычном или усиленном огне и готовили горячие ванны из кипящего масла. Казнив преступников, употребляли финансовый термин «ликвидированный». Поэта Аруэ (известного под именем Вольтер) высекли лакеи офицера, которого он обозвал полицейским шпионом. Чудовищные суммы выигрывались и проигрывались в «фараон». Маркиз де Сальян счастливо бился об заклад, что проскачет верхом девяносто миль за шесть часов. О том, какое существование вел Абрам среди всего этого ослепительного веселья, известно мало — известно лишь, что он жил в постоянной и позорной нужде. Во французских мемуарах о Регентстве я не нашел подтверждения словам Пушкина в романе, будто знатные дамы наперебой приглашали «царского арапа» («le nègre du Czar»), будто он был на дружеской ноге с Вольтером и будто драматург Мишель Гюйо де Мервиль[101] познакомил его с женщиной высшего света, графиней Ленорой Д., родившей ему черного ребенка. Письма Абрама, написанные по-русски из Франции разным чиновникам (с воплями о деньгах, с мольбами не посылать его домой по морю, уж лучше он пешком пойдет, чем плыть, с тщетными просьбами разрешить задержаться во Франции для дальнейших занятий и т. п.), по-моему, составлены не им, а его товарищем по преувеличенному несчастью, Алексеем Юровым. После шести или семи лет за границей[102] Абрам, похоже, настолько забыл русский, что самодержец спровадил его по возвращении в грамматическую школу при Александро-Невском монастыре, куда его зачислили 14 марта 1723 г. (ст. ст.). К императорскому двору он, видимо, вернулся 27 ноября 1724 г. Комментаторов занимал вопрос, не имеется ли здесь в виду какой-нибудь другой «арап Абрам» (хотя ни о каком другом сведений нет), поскольку, по их мнению, это несовместимо с собственноручным указом царя от 4 февраля 1724 г., которым Абрам производился в лейтенанты (поручики) бомбардирской роты Преображенского полка[103]. Но ведь и вся эпоха была довольно безрассудной. Ганнибал вывез из Франции библиотечку (69 названий) главным образом исторических трудов, военных учебников, путешествий и горсть модной экзотики; все эти томы он продал (в 1726 г.) за 200 рублей Императорской библиотеке, но выкупил их (или сходный набор) в 1742-м. Хотя перечень совершенно шаблонный, с литературным разделом из Боссюэ, Мальбранша, Фонтенеля, Корнеля и Расина, чувствуется отчетливый уклон к разного рода путешествиям: Шарден приглашает читателя в Персию, где обнаруживается, что молочная диета лечит язвы; Лаонтан навещает, в какой-то предшатобриановой Америке (1688), гнаскитаров и моземлеков, никем после него не виденных, и Сирано де Бержерак едет на Луну, где именем каждому жителю служит только коротенькая мелодия из нескольких нот.

Ганнибал и Аннибал

Официальным именем крестника Петра I стало Петр Петрович Петров (христианское имя, отчество и фамилия), но в Турции он привык к имени Ибрагим и получил разрешение называться по-русски соответственным именем Абрам или Авраам. В общем-то ему не стоило воротить нос от имени своего крестного: существовал же в конце концов Петр Эфиоп (Pasfa Sayon Malbazo), издавший ок. 1549 г. в Риме, после тринадцатилетних трудов, Новый Завет на языке абиссинской литургии (т. е. на гизском — это древнеэфиопский язык, уступивший место амхарскому). Утверждение в начале «Немецкой биографии», что, дескать, отец Абрама, горделивый абиссинский князь, возводил родословную на два тысячелетия назад к Ганнибалу — знаменитому карфагенскому полководцу, — конечно же чушь: нельзя представить, чтобы абиссинец XVII в. хоть что-то знал о нем. Фамилия Ганнибал по отношению к Абраму встречается в официальных документах начиная с 1723 г., после возвращения из Франции[104]. При более ранних упоминаниях его зовут Абрам-арап или Абрам Петров Арап, где посередине стоит отчество, превращающееся в фамилию. Странно, что русских исследователей ставит в тупик выбор имени, хотя его причины лежат на поверхности. Например, Анучин выдвигает нелепую гипотезу, будто Абрам или его семья могли считать имя «Ганнибал» производным от Ади Баро (деревня точно к северу от Дебарвы, северная Абиссиния)! Почему бы не от Лалибалы (абиссинского императора XIII в.), или от Гамальмала (губернатора провинции, взбунтовавшегося против своего царствующего кузена Малака Сагада I в конце 1500-х годов), или, еще лучше, от «gane bal», что на языке тигре значит «незнакомый господин»; в этих лингвистических petits-jeux[105] запрещенных приемов нет. Разумеется, на самом деле эпоним нашего героя был столь же стертым и заезженным в псевдоклассической Европе XVIII в., как Цезарь или Цицерон — в учебниках, эссе, исторических трудах, газетных статьях и академических речах. В России царя Петра никакая просвещенность не считалась полной, пока имена греческих и римских героев не вспыхивали в фейерверке античных речений. Пушкин совершенно верно галлицизировал взятую фамилию, которую Ганнибал скорее всего вывез в 1723 г. из Франции. Там и в Италии она нередко встречалась в виде имени (например, Франсуа Аннибал, герцог д’Эстре, скончался в 1687 г.). Он, очевидно, набрел на нее по ходу военных штудий. О «величии Аннибала» он читал у Боссюэ в «Discours sur l’histoire universelle»[106]. Если Ганнибал действительно участвовал в Испанской войне, то должен был стоять в 1719-м в крепости Бельгард (перестроенной Вобаном в 1679 г.) и там, у испанской границы, близ деревни Ле Пертюс (Восточные Пиренеи), ступать по Слоновьим Следам Ганнибаловой дороги, до сих пор различимой сквозь земляничные деревья и дубняк. А еще хочется знать, не был ли в Меце его однокашником некий Пьер Робер по прозвищу Аннибал (1699–1783), живший там, судя по приходским книгам, изданным Пуарье[107], ок. 1720 г.

Последние годы Ганнибала в России

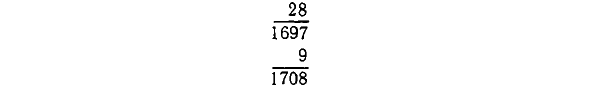

«Le capitanie Petrov dit Annibal»[108], приобретя во Франции кое-какие сведения о бастионах и контрфорсах, с 1723 г. жил в России, уча математике и строительству крепостей. Специальным исследованием последнего этапа его жизни я не занимался — в главных чертах он достаточно хорошо изучен, и, как установили русские ученые, сибирский период Пушкин изобразил неверно. 8 мая 1727 г., как только кончилось царствование Екатерины I, ему поручили инспекцию казанской крепости, а затем строительство форта в Селенгинске, на китайской границе, где, кстати, поручик Ганнибал встретил бывшего своего покровителя, графа Владиславича-Рагузинского, на обратном пути из Китая. Из-за туманных обвинений в политических интригах Ганнибалу пришлось проработать в Селенгинске и Тобольске два года, и только в начале правления Анны губернатор С.-Петербурга Миних, нуждаясь в хороших военных инженерах, перевел его в крепость на Балтике. В 1731 г. Ганнибал женился на Евдокии (Eudoxia) Диопер, дочери капитана флота, Андрея Диопера, видимо, греческого происхождения[109]. Она ему была неверна, он отвечал тем же. Из документов, описанных Степаном Опатовичем («Русская старина», 1877), видно, что в 1732 г. Ганнибал соорудил у себя дома частную камеру пыток с дыбой, тисками, бичами и т. п. Настойчивый и педантичный, он добился для своей жертвы тюремного заключения за супружескую измену. Пять лет она провела в тюрьме, а затем — пока тянулось бракоразводное разбирательство — жила более или менее на свободе до 1753 г., когда был решен окончательный развод, после чего бедняжку сослали в глухой монастырь, где она умерла. Тем временем в 1736 г. Ганнибал женился (незаконно) на своей любовнице с четырехлетним стажем, дочери еще одного капитана, на этот раз армейского, по имени Маттиас Шеберг, лютеранина из шведско-немецкого рода. От второй жены (которую, согласно «Немецкой биографии», звали Христина Регина) у Ганнибала было 11 детей, из них третий сын, Осип, стал дедом Пушкина с материнской стороны. Несколько лет Ганнибал прожил как помещик на купленной земле, потом снова строил крепости. В 1742 г. Елизавета, младшая дочь Петра I, произвела его в генерал-майоры и через четыре года пожаловала поместье Михайловское в Псковской губернии[110], которому суждено навеки соединиться с именем Пушкина. За эти годы Ганнибал выказал себя знатоком в устройстве фейерверков на официальных торжествах и в составлении доносов на разных чиновников. В 1762 г., построив последнюю крепость и запустив последнюю шутиху, он ушел на покой и забытым стариком жил еще двадцать лет в еще одном поместье (Суйда, под Петербургом), где и умер в 1781 г. в преклонном возрасте — (вероятно) восьмидесяти восьми лет[111].

Заключение

Кроме незаконченного романа «Арап Петра Великого» (1827) (в котором пленительному Ибрагиму приписаны выдуманные приключения во Франции и в России, — это не самые удачные пушкинские страницы), среди сочинений Пушкина есть замечательная стихотворная вещь с тем же персонажем. В пяти строфах постскриптума к написанному четырехстопным ямбом стихотворению «Моя родословная» (посвященному предкам по отцовской линии) о своем предке по матери Пушкин говорит следующее:

В. С. Листов Легенда о черном предке

К биографии своего предка по материнской линии Абрама Петровича Ганнибала Пушкин испытывал, как известно, постоянный интерес и возвращался к подробностям ее многократно и по разным поводам. Если вспомнить, что еще в 1817 г. в псковской деревне недавний выпускник лицея расспрашивал своего двоюродного деда о черном предке, а два десятилетия спустя придворный историограф отыскивал всякую строку об африканском сподвижнике Петра I, то станет ясным: вся жизнь Пушкина прошла под знаком самого высокого уважения к этой исторической личности. Надо ли напоминать о том, как могучая фигура Абрама Ганнибала выступала на страницах пушкинских произведений — от «Евгения Онегина» и «Арапа Петра Великого» до «Моей родословной» и «Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений»? Написано об этом много[133]. Однако тема и до сих пор не кажется исчерпанной. В сознании поэта «царский арап» был персонажем объемным и многозначным — это очевидно. Пушкин не был бы Пушкиным, если бы в размышлениях своих ограничивался только реальным, документально достоверным Ганнибалом. Сколько бы ни занимали его факты из жизни «негра безобразного», все же поэт и философ порою должны были торжествовать здесь над историографом. Поэтому, предполагаем мы, образ Ганнибала слагался у Пушкина как некое многогранное единство, возникающее на скрещении истории и современности, фактографии и мифологии, прозы и поэзии. В этом смысле весьма показательно одно пушкинское замечание из «Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений». Оно навеяно известным случаем: Булгарин в «Северной пчеле» наносит едва замаскированное оскорбление памяти Ганнибала. На это Пушкин откликается так: «В одной газете (почти официальной) сказано было, что прадед мой <…> был куплен шкипером за бутылку рому. Прадед мой если был куплен, то, вероятно, дешево, но достался шкиперу, коего имя всякий русской произносит с уважением и не всуе». Это о Петре. И далее о Булгарине: «…не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев» (XI, 153). Таким образом, Ганнибал назван в первый раз среди «лучших сограждан», а во второй — среди «праотцев». Несходные смысловые ряды, в которых упоминается царский арап, различаются здесь совершенно ясно. Первое определение вполне естественно звучит под пером гражданского историка, публициста, литератора. Второе влечет за собой совсем иной круг ассоциаций. Недаром же Пушкин так редко, так осмотрительно им пользуется. Только еще однажды[134] решается он назвать «праотцами» Кочубея и Искру — в финале «Полтавы»:(V, 64)

(VI, 131)

(VI, 177)

В. П. Старк Пушкин и семейные предания его рода

История рода Пушкиных, предков поэта по линии отца Сергея Львовича и бабушки Марии Алексеевны, урожденной Пушкиной, стала предметом детального изучения, начиная еще с 1850-х годов. Происхождение ни одного из русских писателей так не волновало читателей, как пушкинское, но и ни один из них столь настойчиво не обращался в своем творчестве к теме предков. М. П. Алексеев в предисловии к книге В. М. Русакова, посвященной уже потомкам Пушкина, писал: «Пушкин любил заниматься генеалогией своих предков. Хорошо известно, что это увлечение, имевшее глубокие корни, нашло неоднократное отображение во всем его творчестве — поэзии и прозе, в критических статьях, письмах, деловых документах… Достаточно напомнить такое стихотворение, как „Моя родословная“, или исторический роман „Арап Петра Великого“, созданный на основе его собственных генеалогических изысканий архивного характера и семейных преданий»[153]. Корни этого «увлечения», если не сказать сильнее, восходят к прочному и выстраданному поэтом убеждению, что гордость своим родом есть основа основ, столп «самостояния человека»: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие» (XI, 55). В письме графу А. X. Бенкендорфу, оправдывая себя по поводу стихотворения «Моя родословная», Пушкин пишет: «…я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них» (XIV, 242; оригинал по-французски). К сожалению, и это наследство оказалось в беспорядочном состоянии, что стало причиной многих досадных упущений и ошибок самого Пушкина в его обращениях к истории рода. Завершая первое из них, т. е. примечание к строфе L главы первой «Евгения Онегина» в его первом издании, автор сам же сетует на ограниченность своих источников: «В России, где память замечательных людей скоро исчезает, по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным преданиям» (VI, 655). Эти предания — в силу специфики своего возникновения и бытования — неизбежно грешат вольными или невольными ошибками, хронологическими несуразицами и домыслами во имя возвеличения рода. Предания пушкинского рода в этом смысле не исключение. Другое дело, что Пушкин недостоверными источниками пользовался с большой осторожностью и добросовестностью историка. Но и он не мог избежать ошибок, которые со временем повторяли его биографы, не всегда умевшие дать им должную критическую оценку. Перенесенные же из сферы научной в повседневно широкое обращение, дополненные досужими толкованиями, эти версии, высказанные в осторожной форме, тиражировались и приобретали характер аксиом, искажая и даже вовсе преображая истинную историческую картину. Характернейшим образцом подобного мифотворчества, связанного с предками Пушкина, может служить его обращение к биографии деда Льва Александровича. В стихотворении «Моя родословная» (1830) Пушкин пишет о нем:(III, 262)

1

«Мой предок Рача…»

В «Опровержении на критики» есть слова, зачеркнутые Пушкиным, но не утрачивающие от того своего смысла: «Я русский дворянин, и <…> знал своих предков прежде, чем узнал Байрона» (XI, 406). В «Борисе Годунове» уже отразилось это знание, восходящее к «Истории государства Российского». О времени же происхождения своего рода Пушкин впервые упоминает в полемическом послании К. Ф. Рылееву лета 1825 г. (сохранился лишь черновик). В ответ на рылеевский вопрос: «Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством?»[157] Пушкин поправляет Рылеева: «Ты сердишься за то, что я чванюсь 600-летним дворянством (NB. Мое дворянство старее)» (XIII, 219). Таким образом, поэт возводит свой род к первой половине XIII в., т. е. к эпохе Александра Невского. Позднее он закрепляет свое утверждение в стихотворении «Моя родословная», статье «Опровержение на критики», в «<Начале автобиографии>», повторяя тем самым и первую ошибку относительно истории своего рода. В действительности его род еще старше — примерно на сто лет, и Пушкину следовало бы называть себя «семисотлетним дворянином». В отрывке III повести «Гости съезжались на дачу», который датируется концом 1829 — началом 1830 г., русский, беседуя с испанцем, говорит: «…корень дворянства моего теряется в отдаленной древности» (VIII, 42). В вариантах рукописи после этих слов можно прочесть: «я не мог отыскать в хрониках моего родонача<льника> — знаю только, что предки мои уже сражались близ Алекс.<андра> Невск.<ого>…» (VIII, 542). В стихотворении «Моя родословная» поэт, называя имя основателя рода, прямо связывает его с именем великого новгородского князя:

(III, 262)

2

«С Петром мой пращур не поладил…»

В «Опровержении на критики» Пушкин пишет о представителях своего рода конца XVII в.: «При Петре они были в оппозиции, и один из них, стольник Федор Алексеевич, был замешан в заговоре Циклера и казнен вместе с ним и Соковниным» (XI, 161). Давно уже замечено, что здесь Пушкин описался, назвав Федора Матвеевича Федором Алексеевичем. Позднее, в «<Начале автобиографии>», он называет правильно его и его отца: «…окольничий Матвей Степанович [подписался] под соборным деянием об уничтожении местничества (что мало делает чести его характеру). При Петре I сын его, стольник Федор Матвеевич, уличен был в заговоре противу государя и казнен вместе с Цыклером и Соковниным» (XII, 311). В стихотворении «Моя родословная» поэт помянет именно его:

(III, 262)

3

«Родной брат деду моего отца…»

В именном указателе академического собрания сочинений А. С. Пушкина можно прочесть: «Пушкин, Алексей Петрович (XII, 314) („тамбовский воевода, родной брат деду моего отца“), 435 („Алексей Петрович“)». Первое указание отсылает нас к «<Началу автобиографии>», второе — к «Генеалогическому древу Пушкиных». В незавершенной работе «<Начало автобиографии>» Пушкин, в частности, пишет об Осипе Абрамовиче Ганнибале: «…дед мой служил во флоте и женился на Марье Алексеевне Пушкиной, дочери тамбовского воеводы, родного брата деду отца моего (который доводится внучатным братом моей матери)» (XII, 313–314). В сложном построении этого генеалогического указания Пушкин допустил неточность, объединив два поколения разных ветвей своего рода в одно. Дедом отца поэта был Александр Петрович Пушкин, а его родным братом Федор Петрович — не отец, как получается по Пушкину, а дед Марии Алексеевны. Следовательно, и отец поэта Сергей Львович доводился своей жене не внучатным (т. е. троюродным) братом, а троюродным дядей. Сам же Пушкин, таким образом, вследствие двойного соединения представителей одного и того же рода, приходился своей матери не только сыном, но и кузеном в четвертом колене, т. е. четвероюродным братом. Ошибка Пушкина относительно степени родства своих прадедов и родителей осталась до сих пор незамеченной и оттого явилась источником ряда неправильных указаний на этот счет в позднейшей литературе. Даже такой крупнейший исследователь творчества Пушкина, как Ю. М. Лотман, отталкиваясь от этого пушкинского текста, в своей известной биографии А. С. Пушкина пишет: «Отец и мать поэта были родственники (троюродные брат и сестра)»[169]. После выхода в свет его книги, пользующейся заслуженным признанием и разошедшейся миллионным тиражом в серии, предназначенной в качестве пособия для учащихся, автору этих строк приходилось не раз доказывать истину читателям лотмановской биографии Пушкина и даже людям, никогда ее не читавшим, но услышавшим от своих учителей, друзей и т. д. о том, что родители Пушкина приходились друг другу троюродными братом и сестрой. Далее следует вопрос насчет законности такого брака. Лишь для венчания двоюродных требовалось особое разрешение Синода, а в данном случае они и вовсе лишь троюродные дядя и племянница, да еще носившие до свадьбы разные фамилии. В «Воспоминаниях о детстве А. С. Пушкина» О. С. Павлищева, как уже отмечалось, совершенно правильно характеризует родство своей бабушки Марии Алексеевны с ее зятем Сергеем Львовичем. Л. Н. Павлищев в свою очередь сообщает, что «Сергей Львович, женившийся на внучке Ибрагима (Авраама) Петровича Ганнибала, негра Петра Великого, состоял с женой своей, Надеждой Осиповной, в родстве, так как мать ее, Марья Алексеевна Ганнибал, рожденная Пушкина, приходилась ему внучатой сестрою»[170]. Приведенный пример показывает, что всякая попытка извлечения какого-либо факта биографии предков поэта из его произведений, не подвергнутая тщательной проверке по другим источникам (к чему он сам постоянно стремился, но не всегда имел к тому возможность), способна привести к закреплению ошибок Пушкина. Так, на основе неизвестного документа Пушкин составляет генеалогическую записку, дошедшую до нас лишь в копии П. И. Бартенева. Она была впервые напечатана М. А. Цявловским[171] и включена в академическое собрание сочинений (XII, 437), но никогда не подвергалась критической оценке. Приведем ее полностью:

Генеалогическое древо Пушкиных

(несообразность: дед мой умер в 1807[172] году в св. Пск. деревне).

В записи отец бабушки Марии Алексеевны (1745–1818) значится братом Александра Петровича Пушкина, хотя на самом деле он приходился последнему племянником. Пушкин указывает на несоответствие возраста Осипа Абрамовича (1744–1806) и его супруги. Если следовать этой схеме, он был женат на дочери некоего Алексея Петровича, который должен был жить еще при Петре I. Пушкин, таким образом, выражает сомнение в правильности этого построения. Тем не менее, как уже говорилось, в «<Начале автобиографии>» он называет отца Марии Алексеевны «родным братом деду отца моего». Дело, однако, в том, что никакого Алексея Петровича в природе не существовало. Речь идет об Алексее Федоровиче и отце его Федоре Петровиче. Родной брат Александра Петровича Пушкина Федор Петрович, стольник Петра I, поручик в 1711 г., раненный в Прутском сражении и уволенный в отставку, умер в 1727 г. Жена его — Ксения Ивановна Коренева. Сын их Алексей Федорович родился в 1717 г., в 1730 г. был пажем царевны Прасковьи Ивановны, учился с 1732 по 1738 г. в Шляхетском кадетском корпусе в Петербурге, из него был выпущен прапорщиком в Первый драгунский полк, участвовал в турецкой кампании 1737–1739 гг. В 1746 г. он вышел «в отставку за ранами» в чине капитана и с тех пор жил в Тамбовской губернии. Пушкин дважды называет его «тамбовским воеводой» — в «<Начале автобиографии>» и в приведенной генеалогической записи. По этому поводу М. Вегнер пишет: «Поэт говорил, что Алексей Федорович был тамбовским воеводой, но известие это не подтверждено»[173]. Авторы книги «Тамбовская тропинка к Пушкину» выдвигают свою версию. Найдя в книге Б. Л. Модзалевского и М. В. Муравьева «Пушкины. Родословная роспись» Петра Михайловича Пушкина по прозвищу Желтоух, который значится «…в 1653–56 гг. полковым воеводой в Козлове…», они убеждают читателя в том, что именно его имел в виду Пушкин, так как г. Козлов относится к Тамбовской губернии[174]. При этом они опираются на мнение того же М. Вегнера, что Пушкин часто «находился во власти неверных представлений»[175].

В 1979 г. липецкий краевед Н. В. Марков предпринял еще одну попытку «реабилитации» Пушкина в вопросе о тамбовском воеводстве его прадеда. В липецком архиве им было обнаружено дело 562 от 14 декабря 1772 г. о беглых поляках Анисиме Фроловиче Лодрего и Козьме Григорьевиче Роскольском. Первый из них был привезен на Тамбовщину отставным карабинером Иваном Кузьминым из села Покровского, принадлежавшего А. Ф. Пушкину и сыну его Юрию Алексеевичу. В 1772 г. поляки бежали из Покровского, считая себя вольными, в то время как Ю. А. Пушкин числил их крепостными. Показание по этому поводу Анисима Фроловича Лодрего частично приводит Н. В. Марков: «…служивший в том полку карабинер Иван Кузьмин, а прозвания не знает, из того местечка взял меня, Анисима, по неимению у меня отца и матери за сиротство по желанию моему и по отставке оного карабинера из полку по приезде бывшего Сокольского уезду в село Покровское, где им, Кузьминым, и отдан по неимению у него, Кузьмина, к содержанию меня, Фролова, в пропитании, так же и собственного дома выше упомянутому Юрья Алексееву сыну Пушкину; отцу Алексею Федорову сыну Пушкину, которому от меня, Фролова, и подано в имяречную бывшей Сокольской воеводской канцелярии желательная челобитная». Н. В. Марков считает, что «желательная челобитная» подана в Сокольскую воеводскую канцелярию воеводе ее А. Ф. Пушкину, а «раз город Сокольск на тамбовской земле, то прав Пушкин, называя прадеда тамбовским воеводой»[176]. Газета «Литературная Росия» в лице С. Ф. Панюшина поддержала липецкого краеведа, сделав его находку уже общероссийским достоянием[177]. Безусловно, обнаружение дела, где упоминаются имена предков поэта, представляет интерес, но вывод о «тамбовском воеводстве» А. Ф. Пушкина представляется сомнительным. Если канцелярский оборот XVIII в. перевести на современный язык, то станет ясно, что Анисим Фролов подавал прошение в сокольскую воеводскую канцелярию о том, что он желает жить в доме А. Ф. Пушкина, отца Юрия Алексеевича. В том случае, если бы А. Ф. Пушкин действительно состоял пусть не тамбовским воеводой, а хотя бы сокольским в Тамбовской губернии, то какие-либо документы, связанные с его деятельностью, давно были бы обнаружены.

Остается предположить, что отставного капитана и тамбовского помещика, каким был на самом деле А. Ф. Пушкин, семейные предания превратили в тамбовского воеводу.

(несообразность: дед мой умер в 1807[172] году в св. Пск. деревне).

В записи отец бабушки Марии Алексеевны (1745–1818) значится братом Александра Петровича Пушкина, хотя на самом деле он приходился последнему племянником. Пушкин указывает на несоответствие возраста Осипа Абрамовича (1744–1806) и его супруги. Если следовать этой схеме, он был женат на дочери некоего Алексея Петровича, который должен был жить еще при Петре I. Пушкин, таким образом, выражает сомнение в правильности этого построения. Тем не менее, как уже говорилось, в «<Начале автобиографии>» он называет отца Марии Алексеевны «родным братом деду отца моего». Дело, однако, в том, что никакого Алексея Петровича в природе не существовало. Речь идет об Алексее Федоровиче и отце его Федоре Петровиче. Родной брат Александра Петровича Пушкина Федор Петрович, стольник Петра I, поручик в 1711 г., раненный в Прутском сражении и уволенный в отставку, умер в 1727 г. Жена его — Ксения Ивановна Коренева. Сын их Алексей Федорович родился в 1717 г., в 1730 г. был пажем царевны Прасковьи Ивановны, учился с 1732 по 1738 г. в Шляхетском кадетском корпусе в Петербурге, из него был выпущен прапорщиком в Первый драгунский полк, участвовал в турецкой кампании 1737–1739 гг. В 1746 г. он вышел «в отставку за ранами» в чине капитана и с тех пор жил в Тамбовской губернии. Пушкин дважды называет его «тамбовским воеводой» — в «<Начале автобиографии>» и в приведенной генеалогической записи. По этому поводу М. Вегнер пишет: «Поэт говорил, что Алексей Федорович был тамбовским воеводой, но известие это не подтверждено»[173]. Авторы книги «Тамбовская тропинка к Пушкину» выдвигают свою версию. Найдя в книге Б. Л. Модзалевского и М. В. Муравьева «Пушкины. Родословная роспись» Петра Михайловича Пушкина по прозвищу Желтоух, который значится «…в 1653–56 гг. полковым воеводой в Козлове…», они убеждают читателя в том, что именно его имел в виду Пушкин, так как г. Козлов относится к Тамбовской губернии[174]. При этом они опираются на мнение того же М. Вегнера, что Пушкин часто «находился во власти неверных представлений»[175].