Шесть Иванов — шесть капитанов [Анатолий Васильевич Митяев] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Анатолий Васильевич Митяев Шесть Иванов — шесть капитанов (сборник)

Сказки о море

Шесть Иванов — шесть капитанов

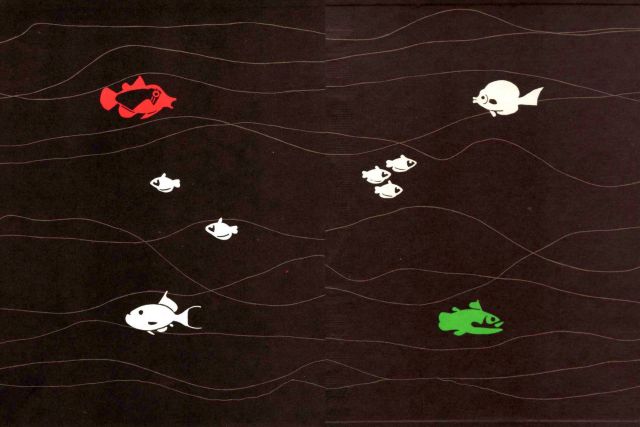

В шести разных странах жили шесть Иванов-капитанов. Все они носили тельняшки. Лодку они называли не лодкой, а ялом, компас не ко́мпасом, а компа́сом, скамейку не скамейкой, а банкой. Каждый из них, слушая сводку погоды по радио, обязательно поправлял диктора. Если диктор говорил: «Ветер северо-восточный», капитаны поправляли: «Ветер норд-ост». Если диктор говорил: «Скорость ветра двадцать метров в секунду», они тут же уточняли: «Шторм девять баллов». А ещё жила на свете девочка Лена, которая любила рисовать. Как-то захотелось ей нарисовать лужок. Пошла она на лужок, села на травку, раскрыла альбом, взялась за коробку с красками и тут вспомнила: краски-то кончились! Тарелочки из-под красок чистые-чистые… — Ох, горе мне! — крикнула Лена. — Что ж я теперь делать буду? Кто же выручит меня из беды? И только крикнула так Лена, появились перед ней шесть мальчишек в тельняшках. — Мы слышали сигнал SOS, — сказали они. — Это ты, девочка, терпишь бедствие? Что случилось? Какая нужна помощь? Удивилась Лена: откуда взялись мальчишки? То ли из травы вылезли, то ли с неба свалились… «Может, я расстроилась сильно, — подумала девочка, — и в расстройстве проглядела, как подошли ребята?» И показалось Лене — беда у неё такая, что хуже не бывает. Тогда жалобным голоском она ответила: — Я терплю бедствие. Краски у меня кончились, а магазин закрыт на учёт. Может, там до ночи учитывать будут, может, и весь завтрашний день… А вы кто такие и откуда взялись? — Мы из разных стран, — ответили мальчишки. — Я — Иван! — Я — Ян! — Я — Хуан! — Я — Жан! — Я — Ганс! — Я — Джон! — Мы — Иваны-капитаны! — Ох, Ванюшеньки миленькие, — обрадовалась Лена, — выручите меня из беды, достаньте краски! Очень мне хочется лужок нарисовать. — Есть! — ответили Иваны-капитаны. — Сиди здесь, скоро тебе будут краски. Дай-ка нам пустую коробочку. — Я знаю, где жёлтая краска, — сказал Иван. — Я знаю, где голубая, — сказал Ян. — Я знаю, где оранжевая, — сказал Хуан. — Я знаю, где красная, — сказал Жан. — Я знаю, где чёрная, — сказал Ганс. — Я знаю, где белая, — сказал Джон.

Иваны-капитаны отдали честь девочке и пошли. Пошли они и по дороге нашли старые ворота. Приладили к ним мачту, капитанский мостик, штурвал — получился отличный корабль. Столкнули Иваны-капитаны корабль на воду, на мачте шесть флагов подняли и поплыли. С капитанского мостика увидел Иван злого кашалота. Ушёл Иван от кашалота.

Привёл корабль в Жёлтое море. Зачерпнули капитаны жёлтой краски. Поплыли дальше.

Капитан Ян ловко среди рифов прошёл и привёл корабль в Голубую реку. Зачерпнули капитаны голубой краски. Поплыли дальше.

Капитан Хуан сквозь шторм корабль провёл, остановил его в Оранжевой реке. Зачерпнули капитаны оранжевой краски. Поплыли дальше.

Капитан Жан между айсбергами проплыл и привёл корабль в Красное море. Зачерпнули капитаны красной краски. Поплыли дальше.

Капитан Ганс вовремя увидел мель, обогнул её и привёл корабль в Чёрное море. Зачерпнули капитаны чёрной краски. Поплыли дальше. Капитан Джон вёл корабль в тумане, но точно привёл его в Белое море. Зачерпнули капитаны белой краски. И поплыли к берегу. Нашли они вскоре тихую бухту, бросили в ней якорь и пошли к девочке на лужок. — Вот тебе, девочка, краски! — сказали шесть Иванов-капитанов. — Извини, что нет зелёной. Но раз ты любишь рисовать, то знаешь, как сделать её из жёлтой и голубой. — Спасибо! — сказала Лена. Она пожала на прощание руку Ивану, пожала Яну, пожала Хуану, пожала Жану, пожала Гансу, пожала Джону и стала рисовать лужок. А капитаны ушли в свои страны. Ходят они по своим странам в тельняшках, называют комнату не комнатой, а кубриком, лестницу не лестницей, а трапом. Если нужно будет, если кому-то понадобится помощь, они мигом соберутся вместе и поплывут на своём корабле.

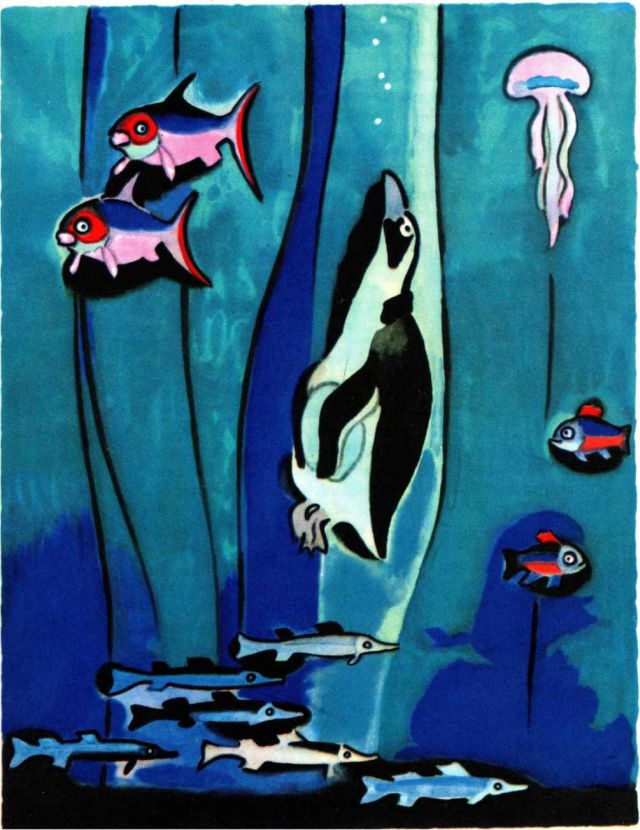

Пингвины

Место, где произошла эта история, — на другом конце Земли, почти прямо под нами. Там лежит странный материк — Антарктида, покрытый льдом. Тяжёлый лёд с середины материка тихо-тихо ползёт к берегам и, обламываясь, падает в океаны. С грохотом, со страшным плеском падают ледяные горы в воду. Потом они плывут по всему свету — ведь вокруг Антарктиды сходятся три из четырёх земных океанов. Когда у нас, на верхушке Земли, начинается зима, внизу Земли, в Антарктиде, начинается лето. Оно чуть потеплее нашей зимы, но всё же лето, и в эту пору с океанских островов к ледяным берегам начинают плыть стаи пингвинов. Их путь долгий и опасный. То шторм разыграется, то акулы нападут: пингвинам никуда не деться от опасности — крылья-вёсла не поднимут пингвинов в воздух. Наконец, доплывут пингвины до места. В белых рубашках и белых штанах, в чёрных пиджачках толпами гуляют они по сверкающему льду, по искристому снегу, а проголодавшись, ныряют в океан за рыбой. Пингвины становятся хозяевами ледяной пустыни. Можно подумать, что и плывут-то они в Антарктиду, чтобы стать её хозяевами. Ведь бывают глупцы, для которых смысл жизни — стать хозяином чего-то. Но пингвины не такие! Они пускаются в путешествие по океану из-за любви к пингвинятам. На островах у пингвинят много врагов, неспокойно расти им на островах. А тут никто не тронет. Среди тех, кто приплыл на ледяной берег, был пингвин по имени Пин-Гвин. Как и другим птицам, Пин-Гвину хотелось, чтобы у него был птенчик. Он знал, что пингвинёнок выведется из яйца, если яйцу будет тепло. Пин-Гвин прижал яйцо крыльями, как руками, к животу и стал усердно греть его. Ходить, прижимая яйцо к животу, трудно, и Пин-Гвин больше стоял. Ему не было скучно стоять: он стоял и думал, как появится на свет его пингвинёнок, как славно они заживут вместе. Пин-Гвина мучил голод. Он не ел уже много дней и решился однажды пойти за рыбой. Он не стал бы делать этого, если бы это нужно было только ему одному. Он делал это для будущего пингвинёнка, которого уже любил больше всего на свете: голодная птица — холодная, а яйцу нужно тепло. Рядом с Пин-Гвином стоял Пын-Гвын, неуклюжий толстяк с очень большими лапами. Он тоже грел яйцо. Пин-Гвин попросил его присмотреть за яйцом. Тот согласился. Яйцо лежало на льду около больших ног Пын-Гвына. И надо же случиться такому — толстяк, переступая с ноги на ногу, задел яйцо, и оно покатилось. Оно катилось сначала тихо, потом всё быстрее и быстрее. Пын-Гвын сначала шёл за ним, потом побежал. Но крылья у него были заняты, яйцо упало в глубокую трещину и пропало там. Пын-Гвын чуть с ума не сошёл от страха. «Что делать? Что делать?» — думал он и топтался на месте. Тут попался ему на глаза камень. Он был такой же, как пропавшее яйцо: круглый, гладкий, и Пын-Гвын дал этот камень возвратившемуся Пин-Гвину. «Как потяжелело яйцо, — думал Пин-Гвин, прижимая к тёплому животу камень. — Хороший пингвинёнок, большой и сильный, выведется у меня. Славно мы заживём». Пришло время, сразу во многих яичках раздался стук. Это стучали клювами в скорлупки пингвинята, они словно спрашивали разрешения войти в большой мир. Им, конечно, разрешали. И они выбирались из тесной скорлупы на сверкающий лёд, на морской воздух, под яркое солнце. «Когда же постучит мой богатырь? — думал Пин-Гвин. — Ну ничего, я терпеливый, подожду». И он плотнее прижимал к себе камень.

Пингвинята заметно выросли. Они уже не картавили, произносили все буквы, даже «Р». Многие научились плавать и нырять, а некоторые сами ловили рыбу. Взрослые птицы толпами ходили к Пин-Гвину и спрашивали, скоро ли ждать новорождённого. «Потерпите, — отвечал он, — мой пингвинёнок неторопливый. Пригрелся там, упрямец, и выходить на свет не хочет. Пусть ещё немного понежится». Он говорил это спокойно, а у самого сердце давно было полно тревоги.

Как-то одна из птиц высказала Пин-Гвину сомнение: не камень ли у него вместо яйца? Ах, как Пин-Гвин рассердился! Он прогнал нахала и долго кричал ему вслед обидные ругательства. А ночью, когда все пингвины рассказывали сказки своим пингвинятам, Пин-Гвин тоже стал рассказывать сказку; он рассказывал громко, чтобы пингвинёнок услыхал её сквозь скорлупу:

Якорь

В морском музее на низеньком дощатом помосте лежал якорь. Почерневший, весь в ямках и буграх, с инвентарным номерком на тяжёлой лапе, он не интересовал посетителей. Экскурсоводы тоже не задерживались около него. «Вот якорь, — говорили они. — Ему двести лет». И шли дальше — к моделям фрегатов, к корабельным пушкам, к вымпелам и флагам. Нет, якорь не равнял себя с флагом или пушкой! Он сам был из меди и знал лучше других, каково приходится медной пушке, когда у неё внутри взрывается порох. Его даже не огорчал инвентарный номерок. Номерок прикрутили проволочкой для порядка. А тот, кто долго плавал и знает корабельную службу, не может не любить порядок. Плохо было другое: якорь не понимал, почему о нём говорят только то, что ему двести лет. Какая разница — сто тебе, или двести, или всего один год! Для якоря важно не это… Как-то в музей пришли отец и сын. Отцу надо было отлучиться, и он оставил сына около якоря: тут стоять было спокойно.

Мальчик обошёл якорь, а потом, хотя это и запрещено в музеях, провёл рукой по его чёрным, корявым лапам. Якорь вздрогнул от прикосновения тёплой ладошки… «Вот бы рассказать этому мальчугану о себе! — расчувствовался вдруг якорь. — Жалко, люди не понимают наш язык». Но тут увидел он на куртке мальчика якорёк — с якорьком-то можно было говорить! — Слушай, малышка! Хочешь, я тебе расскажу что-то? Ну-ка, навостри уши. Шли мы у африканского берега. И там налетел на нас шторм. На мачтах не было ни одного паруса, а бриг летел к берегу: такой ветер дул! Скверная получалась штука. У берега корабль сел бы на мель и волны разломали бы его в щепки. Думать было нечего. Я кинулся в воду, дошёл до дна и вот этими лапами вцепился в грунт. Там, наверху, ветер нажимал на корабль со страшной силой, и я пахал морское дно. Застрять бы в камнях… Я знал, что для якоря это плохо кончается. Но всё равно хотел, чтобы получилось так. И я застрял в камнях. И двое суток держал бриг. Потом шторм кончился. Меня начали поднимать. А я уже знал, что из этого ничего не получится. Канат, который соединял меня с бригом, обрубили. Я остался в камнях. А бриг, подняв белые паруса, ушёл. Он ушёл, а я остался лежать в солёной глубине между камнями, обросшими водорослями. Я утонул. Понимаешь, малыш? А я так привык к кораблю… Я никогда не думал, что разлучусь с ним. Но ты, может, думаешь, я жалел, что застрял в камнях? Нет! Я утонул, но бриг-то остался на воде, где чайки и солнце. И он, конечно, поплавал на славу… Вернулся отец. Он взял сына за руку и увёл с собой. «Плохо получилось, — стал думать якорь. — Получилось, будто я жалуюсь на свою судьбу. А судьба моя даже завидная — меня нашёл водолаз, я в музее рядом с пушками и флагами. А сколько якорей лежат на дне моря? И будут лежать там, и никто никогда ничего не узнает о них».

Белая шхуна

Это была лёгкая и быстрая шхуна. Когда глядели на неё издали, казалось, не корабль плывёт по волнам, а летит над волнами белая птица. Все в море знали шхуну. Океанские лайнеры, возвращаясь из кругосветных рейсов, гудели для неё басом, лодки у берега, подскакивая на волнах, кланялись ей. Шхуна была красива. Но на море одной красоты мало. И главным её достоинством было умение плавать. А как точно она вставала у причала! Как легко находила свою дорогу между кораблями, когда они толпились в порту! Капитаном на шхуне был человек с суровым лицом. Но его глаза смотрели добро и ласково. А суровое лицо? Оно такое потому, что в море дуют ветры, хлещут волны. И ещё потому, что под кораблём нет земли, а есть бездонная глубина. Шхуна верила в своего капитана. Капитан верил в шхуну. Оттого-то они так счастливо плавали. На море самое главное — верить друг другу. Но однажды случилась беда: наскочила шхуна на мину. Мина осталась от войны. Она долго бродила по морю, выставив из воды позеленевшую макушку с тупыми рогами, и всё искала, кого бы утопить. Шхуна вздрогнула от взрыва. Казалось, он ничего не сделал ей — только обжёг белый борт жёлтым огнём. Казалось, надо только миновать вспышку огня, и всё будет хорошо, как прежде. Но вода уже хлынула в пробоину. Шхуна отяжелела, начала уходить в глубину.

Матросы спустили шлюпки, сели в них; радист передал сигнал бедствия, тоже сел в шлюпку. А капитан стоял, на тонущем корабле. Ему кричали, его торопили, а он всё стоял. Потом и капитан оставил шхуну. Матросы взмахнули вёслами — шлюпки ушли от страшного места. Шхуна опустилась на каменистое дно. Она не легла набок, как бывает с затонувшими кораблями, а встала между камней прямо, будто плыла прежним курсом. Её окружила тёмная вода. Никакого движения не чувствовалось здесь, и тишина была такая, какая ещё может быть в самой середине тяжёлой горы. Борта шхуны, палубу, мачты облепили ракушки, оплели водоросли. Когда-то белая и лёгкая, шхуна теперь напоминала косматую скалу. Над морем вставал день, опускалась ночь. Над морем сменялись времена года. А на морском дне ничего этого не было. Как туманные сновидения, к шхуне приходили воспоминания. Виделись знакомые корабли, слышались их гудки, мигали огни в порту. И неизменно виделся человек, который последним оставил её. «Где-то он теперь? Помнит ли шхуну? А может, забыл, став капитаном другого корабля?» Время на дне моря шло незаметно, но так же быстро, как и над морем. Шхуну заносило песком. И она стала забывать всё, что с ней было раньше. Забыла маяки, причалы. Забыла, как блещут звёзды, как светит солнце, как приходит лето, как наступает осень с ураганами и штормами, — всё забыла. Но по-прежнему помнила человека, который последним сошёл с её борта. Занесённая песком, в тёмной глубине она желала только одного: «Пусть капитану счастливо плавается по морям!» А капитан? Да, он плавает на другом корабле. Но в его каюте на синей морской карте нарисован кораблик, похожий на белую птицу. Когда капитану доводится плыть в том месте, которое отмечено на карте белым корабликом, он выходит на мостик, снимает фуражку и долго-долго стоит молча. Солнце ли печёт, ветер ли несёт ледяные брызги, летят ли молнии из грозовых туч, он стоит с непокрытой головой, исполняя закон верности — самый главный закон моря.

Глоток воды

В ту пору ещё не было пароходов, и плавали под парусом да на вёслах. В большом поморском селе жили тогда два парня: Андрей и Прошка. Они много знали из морского дела. Сёмгу ловили мережами, селёдку у норвежских берегов брали, ходили на баркасах промышлять во льдах тюленя. Дружными были Андрей и Прошка. Поровну, без спора делили добытое в море. На гуляньях обоим бывало весело: сколько песен один споёт, столько споёт другой. А девушки никак не могли рассудить, какой рыбак нравится им больше. Но однажды пришлось Андрею и Прошке делить меж собой беду. Застала их на море буря. Унесла она лодку далеко от берега. Как далеко, парни не знали. Знали только, что в эту даль никто не приплывёт за ними, никто не найдёт их в этой дали. Они не собирались в море надолго. Припасов взяли с собой мало. Скоро начали голодать. Был у них жбан с водой. Стали рыбаки воду беречь и считать на глотки. Глоток — Андрею. Глоток — Прошке. Человек может долго не есть, но не пить долго не может, без воды скорая смерть человеку. А Прошке и Андрею ох как не хотелось умирать!.. Андрей лежал в лодке у кормы, Прошка на носу. Между ними стоял жбан.

Когда казалось поморам, что уже приходит смерть, они брали жбан и пили по глотку. Глоток — Андрею. Глоток — Прошке. Пришёл день, когда осталось воды в жбане на два глотка ровно. Рыбаки посмотрели друг на друга, словно прощаясь, и стало им очень жалко друг друга. Они заплакали бы. Но нечем им было плакать, слёз не было у них. Слёзы ведь тоже вода. — Ох, Андрей, Андрей! — заговорил Прошка. — Сколько воды кругом — целое море! А не напиться, будь оно, море, проклято! Хоть всё выпить — не напиться! Была бы моя воля, превратил бы я его в кружку колодезной воды… — Я много за кружку дал бы, — ответил Андрей, — и мережи свои, и дом… И всю рыбу, какую ловил бы, и зверя, какого добыл бы. А моря не отдал бы! Не моё оно, море. Нам с тобой смерть в нём, поморам смерть без него. Как они будут жить без моря, чем кормиться? Нет уж, пусть море будет вечно. — Значит, не очень хочешь ты пить, если говоришь так, — прохрипел Прошка. — У тебя, верно, глотки больше, чем мои. И ты больше меня выпил. Тут схватил Прошка жбан, прижал его к губам и выпил свой глоток. И чужой выпил. Он долго ещё сосал горловину жбана — пока не упал на дно лодки. Андрей ничего не сказал товарищу. Может быть, он не знал, что сказать. Может быть, не хотел. А может быть, не было у него сил прошептать слово. …Случилось, на лодку наткнулись зверобои. Андрей и Прошка ещё были живы. Зверобои выходили их, доставили домой. Парни поправились. Стали собираться снова в море. А о том, что случилось у них, какой разговор тогда был, никому не сказали.

Провожать Андрея и Прошку пришло всё село. Все желали им удачи. Был час прилива. К берегу катилось море. Водяной вал выбегал на сушу и, разлившись, пропадал в песке, оставляя, как отметину своей силы, полосу пены. Тут же бежал новый вал, он гремел ещё сильнее, ещё дальше кидал на песок пену. Андрей выбрал время, толкнул свою лодку навстречу волне. Лодка подскочила на гребне. Андрей ударил вёслами, сорвал лодку с гребня, и она понеслась в море. И Прошка толкнул свою лодку. А вода ударила её под днище и выбросила на песок. Прошка стянул лодку с песка, снова толкнул. Вода опять отшвырнула лодку. В третий раз, когда показалось всем, что Прошка удержится на гребне, с моря — из самой его глубины, что ли? — прикатился гремучий вал. Он ударил Прошкину лодку и выкинул далеко за чертой пены, за грядой камней на сухой луг. Прошка поднялся на ноги, стёр мокрым рукавом песок с лица, поглядел на поморов. Дети, испуганно озираясь, девушки, закрыв лица платками, побежали к домам. А старики стояли на месте и глядели в землю. Но вот и они пошли в село.

Знали поморы: если море не пускает к себе человека, значит, человек когда-то сильно обидел море. А тот, кто обидел море, может обидеть друга, даже может выпить его глоток воды, когда в этом глотке вся жизнь. После этого ушёл Прошка в леса, и никто его больше не видел. Но говорили, будто бы каждый год, когда море очищается ото льда и начинается весенний промысел, на берегу появляется человек, похожий на Прошку. И как встанет этот человек у моря, море начинает гнать к берегу льдины, и на целую неделю снова наступают холода, от которых гибнут птицы, прилетевшие на взморье вить гнёзда.

Почтовая бутылка

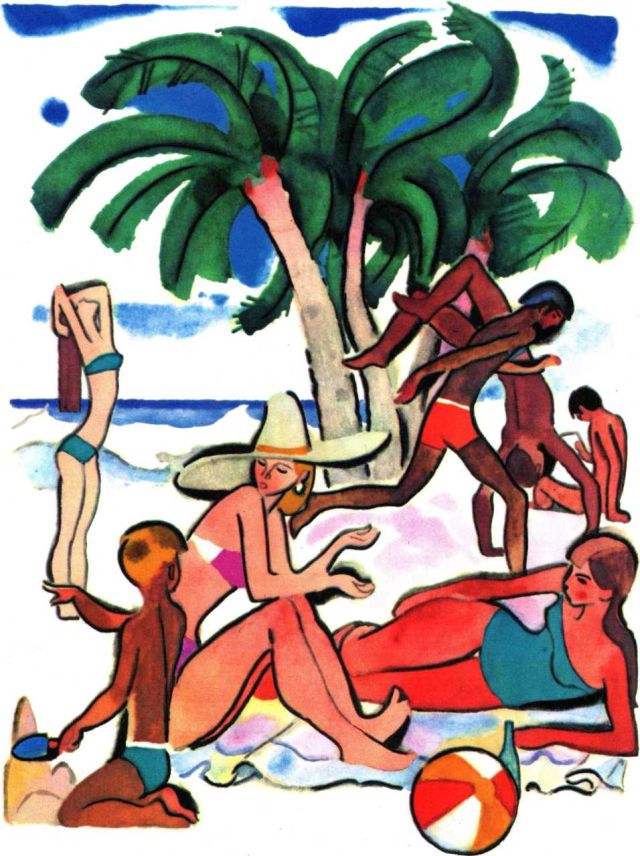

В матросском сундучке, обитом медными полосками, между пачкой крепкого табака и тельняшкой, скатанной в трубку, лежала бутылка. Бутылка из зелёного стекла. Она попала туда после весёлого праздника в честь морского бога Нептуна. На каждом корабле бывает такой праздник, когда корабль переходит из морей северных в моря южные. В тот день матросы сидели на палубе и пели морские песни. На солёном ветру бутылка сама подпевала морякам. И чем меньше вина оставалось в ней, тем громче тянула она своё «угугу». Матросы были ладные люди. Их кожа потемнела на солнце, их волосы на солнце побелели, выгорели. Руками они могли гнуть железо и этими же руками писали ласковые письма детям и жёнам. Стоит ли удивляться, что бутылке было приятно плавать на одном корабле с ними. Она тоже любила плеск и грохот волн, скрип балок в трюме и не боялась, когда матросский сундучок начинал метаться по каюте. Это шторм раскачивал корабль, что, в общем-то, на море случается часто. Однажды волны гремели особенно яростно. Сундучок прыгал по каюте, бутылка каталась в нём, натыкаясь то на пачку табаку, то на тельняшку. Вдруг сундучок замер на месте. Бутылка испугалась. Ведь это означало, что корабль тоже внезапно остановился. Кто мог остановить его в бушующем море? Может быть, кит? Но киты уплывают от шторма в тихие воды… Прошло какое-то время, сундучок опять начал качаться, а потом его крышка открылась. Бутылку взял в руки матрос. «Угугу! Какой страшный ветер! — загудела бутылка. — Как низко идут тучи! Какие огромные волны! Как ломают они корабль, налетевший на камни!.. Угугу! Как мал остров, на который выбрались матросы, — просто скала в открытом море! Что же станет теперь с вами, храбрые люди? Кто спасёт вас, кто приплывёт за вами к этой скале?» — Только ты можешь нас выручить, — сказал матрос и поднял бутылку высоко вверх. — Ты из крепкого стекла, из зелёного стекла. Помоги нам, донеси людям весточку о нашем несчастье. «Угу! — коротко ответила бутылка. — Да. Конечно! Не сомневайтесь! Я буду плыть бесстрашно, как плавали вы на своём корабле. Я доплыву до людей, расскажу о беде. Они придут на помощь». Матрос вложил в бутылку записку, залепил смолой горлышко, чтобы не попала вода. После этого опустил бутылку в море. Волна подхватила её, подкинула, передала другой волне с белым пенным гребнем. Скоро ничего, кроме гремящих волн, не было вокруг зелёной бутылки. Но она плыла без страха. Страх ведь проходит, когда знаешь, что только ты — и никто другой — можешь спасти товарищей. Как волны бегут друг за другом, так бежало время. И дни были похожи на белые верхушки волн, а тёмные ночи — на пропасти между водяными валами. Может, неделя прошла так, может, больше. Море понемногу успокаивалось. Заблестело солнце. Из далёких глубин поднялись к поверхности воды рыбы. Толпы медуз, выставив на ветер свои прозрачные парусочки, путешествовали по безбрежному царству. Плыла и бутылка. Ей уже стало казаться, что море потопило все корабли, залило всю землю и есть только она, бутылка, да на голой скале моряки, потерпевшие кораблекрушение. Но где-то далеко земля по-прежнему возвышалась над водой, и где-то плыли корабли. Однажды в тихую ночь бутылка увидела красную звёздочку и зелёную звёздочку. Две звёздочки, не такие, как все, приближались к ней. Это были сигнальные огни корабля. Как обрадовалась бутылка! Наконец-то она поведает людям о моряках, которым нужна помощь. Корабль подошёл совсем близко. Бутылка видела его круглые светлые окна, шлюпки, затянутые брезентом, видела матросов, облокотившихся на поручни. А матросы не видели её. Они смотрели на небо, усыпанное созвездиями, как серебряным песком. Если бы крикнуть им: «Угу! Остановитесь!» Но ведь не могла крикнуть бутылка, её горлышко было залеплено смолой… Тогда она подплыла вплотную к чёрному борту, обросшему ракушками. Стала стучать в него. Только не услышали её: в середине корабля в тысячу раз сильнее стучала машина. Дни сменялись ночами. Ночи сменялись днями. Дни и ночи были похожи на волны бегущего времени. Бутылка продолжала плавание. Как-то на рассвете перед ней открылся берег. К утру она была совсем близко от него. Сразу за полосой прибоя, за жёлтым песком росли пальмы, стояли дома. Из домов к морю шли люди: они были в разноцветных купальных костюмах, на них были лёгкие шляпы с широкими полями, они несли зонтики, пёстрые мячи. Счастливые люди прыгали в воду, барахтались в ней, вверх летели брызги, в брызгах вспыхивала радуга. Людям было весело, и никто не догадывался посмотреть в морскую даль. Только мальчик, строивший башню из сырого песка, вдруг посмотрел в морскую даль. — Мама! — сказал он. — Я вижу, там плывёт бутылка… — Какой ты ещё маленький, — улыбнулась женщина и бросила мяч подруге. — Ты всё ещё веришь сказкам о бутылках…

Как хотелось зелёной бутылке крикнуть в эту минуту: «Поверьте мальчику!» Но она не могла крикнуть… До самого вечера бутылка плыла вдоль берегов. А к ночи подул ветер. Море закачалось, загремело. И ещё на много дней бутылка исчезла в морской пустыне. Снова приблизилась она к берегу только осенью. Берег был закрыт густым туманом. Над серой зыбью стояла тишина. В этой тишине слышалась песня:

«Они живы. Только им надо помочь!» — хотела крикнуть бутылка. Но не крикнула. Она ведь не могла крикнуть, её горлышко было залеплено смолой. «Ах как плохо, что на море туман, — подумала бутылка, — а глаза девушки полны слёз — слёзы тоже мешают смотреть». Но может быть, девушка вытерла в эту минуту слёзы, и может быть, в эту же минуту чуть дунул ветер и чуть рассеялся туман. Только девушка вскрикнула: — Я вижу бутылку! Так моряки посылают весть о себе… Она побежала с высокого берега к лодкам, столкнула лодку на воду, поплыла. И подобрала бутылку из воды. Самый быстрый корабль отправился на помощь матросам. Много людей провожали его. Они собрались на пристани, махали шляпами, платками. И каждый из них думал: как важно смотреть в морскую даль. Штормы и бури будут всегда, и всегда кому-то будет нужна помощь. Дочь моряка стояла рядом с ними. Она прижимала к груди бутылку и тихо спрашивала: — Они ведь живы? Они скоро вернутся? И отец обнимет меня? Бутылка из зелёного стекла отвечала ей: «Угу. Да. Конечно. Непременно вернутся».

Сказки обо всем

Муравей и космонавт

Мурашка, молодой рыжий муравей, жил в муравейнике под плетнём. По одну сторону плетня была бахча, по другую — дорога. На рассвете по дороге ездила машина-молоковоз. Машина была тяжёлая. Когда она ехала, весь муравьиный дом дрожал. Мурашка любил поспать, да как спать, если стены дома ходят ходуном! И он вставал раньше солнышка, протирал лапками глаза, подпоясывался потуже и бежал на работу. Работа у него была простая: он собирал гусениц под берёзой и доставлял их в кладовку. Однажды Мурашка прибежал к берёзе и присел передохнуть. Он сидел и поглядывал вверх — не качается ли на шёлковой ниточке зелёная гусеница? Гусеницы не было. Зато увидел Мурашка, как с неба падает огромное яркое солнце. Мурашка испугался, что солнце сожжёт его, хотел броситься наутёк. И убежал бы, да заметил в середине солнца человека. Это Космонавт опускался с оранжевым парашютом. Космонавт приземлился, отстегнул ремни парашюта, снял шлем, подошёл к берёзе. — Здравствуй, берёза! — сказал он, взял в руку ветку и поцеловал листья на ней. Мурашке такое не понравилось. Подумать только, здороваться с берёзой, когда тут есть муравей! «Просто он меня не видит», — подумал Мурашка и, подкрутив рыжие усики, забрался на башмак Космонавта, пробежал по ноге, по боку, с бока перелез на рукав, а с рукава на указательный палец. Космонавт увидел Мурашку, улыбнулся: — Доброе утро, Мураш Муравьёвич! Что так рано поднялся? Дела? — Дела… — ответил смущённо Мурашка. — А правда, что Земля круглая, как тыква на бахче? — Правда, — ответил Космонавт. — Я был далеко от Земли и видел — она круглая. — У нас на верхушке Земли хорошо, — сказал Мурашка. — Тут живём мы — муравьи и люди. А в низу Земли никого нет; окажись там — и упадёшь с неё. — И в низу Земли есть муравьи и люди, Мураш Муравьёвич. — Ну уж! — засомневался Мурашка. Тут послышался гул мотора. За Космонавтом летел вертолёт. — Прячься скорее, иначе тебя унесёт ветром, — сказал Космонавт и опустил Мурашку за камень. Когда вертолёт улетел и стих ветер, Мурашка побежал что есть духу к муравейнику — рассказать о необыкновенной встрече.Мурашка танцует

Все Мурашкины братья и сёстры, все дедки и бабки, все племянники и племянницы, дядьки и тётки тоже видели Космонавта. Но поговорить с ним, посидеть на его пальце — такая честь выпала только Мурашке! И хотя он был обыкновенным рыжим муравьём, все стали относиться к нему с большим уважением. А сам Мурашка решил, что ему теперь всё дозволено и он будет делать только приятные дела. Приятным делом для него было танцевать лезгинку. Он затянул пояс ещё крепче, так что совсем не стало живота, взял вместо кинжала соломинку и на листе конского щавеля пустился в пляс. «Пусть танцует, — говорили муравьи, — другой на его месте умер бы от радости». Они думали, что Мурашка, повеселившись, примется за работу. Но Мурашка и не думал приниматься за работу. Он только танцевал. Муравьи рассердились. Вечером они закрыли двери в муравейнике и оставили Мурашку ночевать на улице. — Ага, вы, значит, такие! — кричал Мурашка у запертых дверей. — Ладно. Я сделаю собственный муравейник. Лучше вашего! А захочу, найду себе свою Землю и буду жить на ней один. Мне Космонавт рассказал, какая она бывает, Земля. «Действительно, почему бы не подыскать себе Землю?» — думал Мурашка, вздрагивая от ночного холода.

Мурашкина Земля

Утром другого дня Мурашка отправился выбирать себе Землю. Ему понравилась крупная полосатая тыква. Она висела на плетне и, по мнению Мурашки, была совсем как Земля. Он забрался на тыкву и окончательно уверился в этом: жёлтые полоски на боках тыквы были как пшеничные поля, зелёные — как леса, а на верхушке, в ямке у черешка, скопилась дождевая вода — это было море. Мурашка сплясал на берегу моря лезгинку. Отдохнул немного и побежал путешествовать. Он решил обежать вокруг собственной Земли, посмотреть, что делается внизу — может быть, там отыщутся горы или ещё что-нибудь интересное. Мурашка бежал по боку тыквы. Бок у тыквы был скользкий. Мурашка упал со своей Земли на грядку. «Как же так? — потирая спину, думал муравей. — Космонавт говорил, что с Земли упасть невозможно». Мурашка снова забрался на тыкву. Он сел на морском бережку, обхватил голову лапками и стал размышлять, как строить тут муравейник. Но вдруг тыква вздрогнула и загудела. — Ого! — испугался и обрадовался Мурашка. — Кажется, землетрясение… Моя Земля совсем настоящая… Но это было не землетрясение. Это мальчишка, который шёл мимо бахчи, запустил в тыкву камень из рогатки.Новая встреча

День проходил за днём. Мурашка бродил по бахче. Лазил на плетень. Иногда добирался до берёзы, но делал всё украдкой, чтобы не попасть на глаза родственникам. Земля-тыква ему надоела. Возвратиться в муравейник не позволяла гордость. Стал Мурашка бездомным. Он уже не танцевал лезгинку; веселье пропало, а появилась злость. И когда увидел муравей человека, сидевшего под берёзой, помчался к нему. «Ну я кусну его… Вот подскочит!» Муравей бежал сквозь чащу травинок и становился всё злее. «В нос укушу!» — грозился он. Мурашка, по всем правилам нечестной драки, наскочил на человека сзади: пробежал по белой рубашке до воротника, с воротника перелез на шею, с шеи на щеку, со щеки на нос. И только Мурашка изогнулся, чтобы побольнее куснуть, как очутился между большим и указательным пальцами человека. — Старый знакомый! — услышал Мурашка голос. — Что это ты разгуливаешь по моему носу? Мурашка обмер: это был тот самый Космонавт, что опустился тут однажды утром. Рыжий Мурашка от стыда стал красным. — Добрый день! — сказал Мурашка, заикаясь. — Опять к нам пожаловали?.. — Захотелось посмотреть на эту поляну, — ответил Космонавт, — и на берёзу, и на тебя, Мураш Муравьёвич. Это не простая штука — возвращение на Землю и встреча со всем земным. Я никогда не забуду такой радости. — А наша Земля похожа на тыкву? — спросил Мурашка, вспомнив свои огорчения и неудачи на Земле-тыкве. — Я говорил тебе. Похожа и на тыкву, и на мячик, и на воздушный шарик. Как голубой шарик, летит она в космосе. — И никто не падает с неё? — Никто не падает. — А почему же я упал со своей Земли? — сказал Мурашка, и его голос задрожал от обиды. Выслушав Мурашку, Космонавт засмеялся: — Земля, друг ты мой, Муравьёвич, это — удивительно и неповторимо! Если нет у тебя важных дел, я расскажу тебе три маленькие сказки. — Важных нет, — сказал печально Мурашка. — Рассказывайте. Он устроился на белой пуговице и приготовился слушать.

Первая сказка

Было время, когда с Земли всё падало. Внизу падало вниз. А на верхушке Земли, как это ни странно, падало вверх. Падали-улетали собаки, если их не привязывали к конуре. Спелые яблоки, сладкие как мёд, падали-улетали с яблонь. Яблоки приходилось обрывать незрелыми, в рот не возьмёшь — кислятина! Чтобы не было несчастий с людьми, которые забывали держаться за перила, над городами и деревнями на высоких столбах устраивали сетки. Рассеянные люди падали-улетали в эти сетки. На Землю они опускались по лесенке. А что творилось в домах! Стулья и столы, если они не были прибиты к полу, падали на потолок вместе с тарелками, ложками и вилками. Как видишь, Мурашка, жить на Земле было ещё хуже, чем на твоей тыкве. И люди сказали Земле: «Ты ведь добрая. Сделай, пожалуйста, чтобы мы не падали с тебя». «Хорошо, — ответила Земля, — буду притягивать всё, что есть на мне. Как магнит притягивает гвоздики». Притянула Земля, да так сильно, что люди не могли ноги переставлять по дорожке. Птицы прилипли к крышам, вершины деревьев пригнулись к полянам. «А-я-яй! — закричали люди. — Очень сильно притягиваешь. Притягивай послабее…» Земля притянула послабее, как притягивает сейчас. И никто уже не падал с Земли.

Вторая сказка

Но не совсем хорошо было на Земле. И вот почему, Мураш Муравьёвич. Земля висела в космосе неподвижно, подобно твоей тыкве. И Солнце освещало всегда только одну сторону Земли. На одной стороне постоянно был день, а на другой — постоянно ночь. На солнечной стороне зрели тыквы, помидоры, клубника, пели птицы, порхали бабочки, прыгали зайцы. На тёмной стороне даже трава не росла. И никто, кроме филинов и летучих мышей, там не жил. Иногда забегали туда кошки — кошки видят в темноте. Но они очень скоро возвращались на тёплые солнечные завалинки.

Когда на дневной стороне люди ложились спать, они завешивали окна плотными шторами — ведь не уснёшь, если свет брызжет в глаза. А некоторые уходили с матрасами и подушками спать на ночную сторону Земли. И часто просыпали там, опаздывали — кто на завод, кто в класс. Да в темноте набивали шишки и синяки.

Ещё раз попросили люди Землю: «Добрая Земля, не могла бы ты кружиться?»

И Земля закружилась перед Солнцем, как кружится девочка, показывая обновку маме. Солнце по очереди освещало то одну сторону Земли, то другую.

У нас, Мураш Муравьёвич, сейчас день. Значит, наша сторона Земли перед Солнцем. Видишь, вон оно какое яркое! А на другой стороне сейчас ночь, и там все спят — и люди и муравьи.

Ещё раз попросили люди Землю: «Добрая Земля, не могла бы ты кружиться?»

И Земля закружилась перед Солнцем, как кружится девочка, показывая обновку маме. Солнце по очереди освещало то одну сторону Земли, то другую.

У нас, Мураш Муравьёвич, сейчас день. Значит, наша сторона Земли перед Солнцем. Видишь, вон оно какое яркое! А на другой стороне сейчас ночь, и там все спят — и люди и муравьи.

Третья сказка

Ты говорил, что в твою тыкву попал камень и чуть не убил тебя. А ведь в Землю тоже попада́ло много камней. В космосе камни носятся целыми тучами. Как-то Земля сказала людям: «Нужна мне рубашка, чтобы камни не так больно колотили в мои бока. Я вам дважды удружила. Теперь вы помогите мне. Придумайте что-нибудь». За дело взялись стеклодувы. Они сделали Земле рубашку из стекла. Но только обновка была готова, как послышался звон — это посыпалось разбитое стекло. Камень-метеорит пробил в стекле дырку. Стекольщики начали вставлять новые стёкла. В одном месте вставят — в другом осколки звенят. Приуныли мастера. Не делать же Земле рубашку из железа! Сквозь железо Солнце не увидишь. «Попробую-ка я!» — сказал тогда продавец воздушных шаров и принялся выпускать воздух из баллонов. Около него собралась длинная очередь, но он не обращал внимания на покупателей и всё окутывал, окутывал Землю воздухом. Воздушная рубашка всем понравилась: сквозь неё видно Солнце, а метеориты застревают в ней и сгорают, будто спички. Продавец шаров любил научные слова. Он назвал рубашку Земли, непохожую на рубашки людей, атмосферой. А после этого занялся привычным делом — стал продавать ребятам шары.

Одна-единственная

— Что же мне теперь делать? — заговорил Мурашка. — В муравейник не пускают, двери от меня запирают. Конечно же, тыква — не Земля. Осенью тыкву унесут в деревню и сварят с ней пшённую кашу. Семечки поджарят на сковородке. Зимой ребята будут щёлкать их… Ребятам хорошо, у них есть шубы, и валенки, и шапки. А я зимой закоченею, помру… Мурашка всхлипнул, рыжей лапкой вытер глаза. — Посмотри-ка, Мураш Муравьёвич, вверх, — негромко сказал Космонавт. — Что смотреть, — буркнул Мурашка, — несчастный я муравей, — но вверх всё же посмотрел. С ветки берёзы опускалась на шёлковой ниточке гусеница. — Я думаю, у тебя есть возможность поправить свою ошибку, — прошептал Космонавт. — Запомни на всю жизнь только одно: людей и муравьёв много, а Земля одна-единственная. Ну, желаю тебе счастливой охоты! Космонавт зашагал к своему автомобилю. А Мурашка кинулся бежать к тому месту, куда опускалась гусеница. Когда Мурашка притащил добычу в муравейник, никто ни о чём не спросил его. Муравьи понимали,что хвастун уже наказан. Зато сам Мурашка, сдавая гусеницу в кладовку, сказал: — Муравьёв и людей много. А Земля — одна… И опять муравьи промолчали: они это знали давно.

Кленовый осенник

Многие из вас, верно, замечали, что в самый разгар лета, когда об осени никто и не вспоминает, вдруг появится на зелёной берёзе жёлтый лист. Если бы вы умели разгадывать тайны, вы не смотрели бы на жёлтый лист в июле равнодушно: он крошечная дверца в тайну. Я расскажу об этой тайне. Только одно условие: не старайтесь воспользоваться ею так, как воспользовался Кузьма-Полкапли ума. О нём я вам тоже расскажу. В последний день весны под тёплым дождиком, под весёлой радугой, под раскатами грома родился осенник. У каждого дерева, как бы велико оно ни было, у каждого кустика, как бы ни был он мал, в конце весны рождается по одному осеннику. Пока осенники растут и набираются сил, они никуда не отлучаются из зарослей травы. Это не потому, что они кого-то боятся: их не трогают ни лесные мыши, ни мохнатые гусеницы, ни птицы. Серенькие осенники так застенчивы и скромны, что даже майских жуков считают в тысячу раз важнее и интереснее себя. Осенники сразу принимаются за работу. Начинают делать краски. Жёлтые краски делают из солнечных лучей, красные — из огненных отблесков молний, а из лунного сияния — краски бледные и нежные, как сама Луна. Только осенникам известен секрет приготовления этих красок. А возможно, нет у них никакого секрета, кроме секрета великого трудолюбия. Ни один осенник за всю свою жизнь ни разу не сомкнёт глаз, не возьмёт в рот ни пищи, ни воды, боясь, что труд останется незавершённым. А жизнь у осенников совсем короткая — от конца весны до конца осени. Вполне вероятно, если бы спали они, пили, ели вдоволь, то жили бы дольше. Осенник, о котором эта сказка, родился под клёном. Чтобы не спутать его с другими, давайте звать его кленовым. Вообще-то у осенников нет имён и фамилий. Для них невозможно придумать имена: ведь их понадобилось бы столько, сколько деревьев и кустов на земле. Кленовый осенник работал, как все, круглые сутки и наполнял готовыми красками тюбики из полых стеблей осота. Чтобы убедиться, хороши ли краски, однажды он испробовал их, покрасив один зелёный лист в жёлтый цвет. Краска легла ровно на глянцевую поверхность, на тонкие ветвистые жилки. Это было в июле. Не зная тайны осенников, тогда, конечно, никто не обратил внимания на жёлтую звезду, вспыхнувшую вдруг среди тёмной и сочной зелени. Недолго любовался своей работой осенник. Убедившись, что его краски — настоящие краски золотой осени, он без передышки стал наполнять ими тюбик за тюбиком. Громадное дерево, под которым он жил, в намеченное природой время должно было стать жёлтым, оранжевым, красным — похожим на кусок облака, плывущего ветреным вечером по небу. А стать оно могло таким, как вы уже догадались, только с помощью осенника.

Но пора познакомиться с человеком по имени Кузьма-Полкапли ума. Кузьме было десять лет от роду. За это огромное по сравнению с жизнью осенника время он ничего не успел смастерить, ничем не порадовал родителей и товарищей. А разве были у него товарищи? Нет, пожалуй, не было. Друзья в чём-то главном одинаковы. Второго же такого лентяя, как Кузьма-Полкапли ума, не найти во всём городе. Как-то Кузьма-Полкапли ума набил карманы пиджака мелкими камнями и пошёл в парк стрелять из рогатки птиц. Птицы знали рогаточника по коричневой кепке с пуговицей и разлетелись, как только увидели его. Злой Кузьма-Полкапли ума постреливал в стволы деревьев, как вдруг заметил осенника. Первым желанием рогаточника было подстрелить его. Он резинку уже натянул, но в последнее мгновение передумал, спрятался за деревом и стал следить за странным существом. А кленовый осенник — это был он, — ничего не подозревая, таскал и таскал свои тюбики с краской. Около того места, где они лежали, рабочие вырыли канаву для укладки труб. Осенник нашёл для красок другое местечко.

«Вот так чудо!» — подумал Кузьма-Полкапли ума и, когда осенник, закончив работу, присел передохнуть, бросился к нему. Осенник вовремя заметил опасность. Он метнулся в густую траву газона. Кузьма-Полкапли ума стал бить по траве своим пиджаком, стараясь накрыть осенника. И погиб бы трудолюбивый мастер, не раздайся свист и не схвати сторож парка озорника за руку. — Да я тут ловил… — начал объяснять Кузьма-Полкапли ума, но, решив, что сторож всё равно не поверит, скорчил жалостливую гримасу и, получив помилование, пошёл домой, захватив с собой все краски осенника. Кузьма-Полкапли ума не знал, что в засохших стеблях хранятся краски. Он обнаружил это случайно, расковыряв одну из трубок. Тут же ему захотелось что-нибудь нарисовать. Он подобрал голубиное перо и, орудуя им, как кистью, стал разрисовывать афишу, наклеенную на заборе. И странное дело, самый небрежный мазок превращался мгновенно в золотой кленовый лист. Скоро на месте скучной серой афиши была гора листьев — жёлтых, оранжевых, чуть зеленоватых посередине, огненно-красных по краям. Листья были так хороши, так похожи на настоящие, что хотелось брать их за длинные упругие черешки и собирать в большие радостные букеты. — Это ты нарисовал, малыш? — услышал вдруг Кузьма-Полкапли ума голос. Он хотел задать стрекача, но, увидев над собой доброе лицо человека и его ласковые глаза, смотревшие из-под полей мягкой шляпы, остался на месте. — Да, я… — неуверенно протянул Кузьма-Полкапли ума. — У тебя же настоящий талант, мой милый! Но почему ты рисуешь на афишах? У тебя нет бумаги? Или ты просто хотел порадовать прохожих этой солнечной картиной? — Хотел порадовать… — буркнул Кузьма-Полкапли ума и, почувствовав себя увереннее, добавил: — Мне не жалко, пусть смотрят. Человек в мягкой шляпе — а это был старый художник — написал на блокнотном листочке свой адрес и велел обязательно прийти к нему со всеми рисунками, которые есть у Кузьмы. Пока художник объяснял, как к нему лучше добраться, около осенней картины собралось много людей. Даже троллейбус, спешивший по графику от одной остановки к другой, водителю пришлось остановить: пассажиры, изумлённые красотой осенних листьев, попросили сделать это. Все вслух восхищались невиданным мастерством и жалели, что нельзя снять картину с забора и отнести в музей. — Слышишь, что говорят люди? — улыбнулся старый художник. — Они не ошибаются. У тебя великое будущее, мальчик. Кузьма-Полкапли ума целый день рисовал на больших листах бумаги осенние картины. Он и в школу не пошёл из-за этого. А когда к нему пришли ребята, чтобы отчитать его за прогул, встретил их с гордо поднятой головой. Школьники в другое время дали бы крепкую нахлобучку лодырю, а теперь молча стояли как зачарованные. Потом на цыпочках вышли они на лестницу. Один из них проговорил: — Вот так Кузьма! Палата ума! Слухи о художнике Кузьме разнеслись по всему городу. Даже из других мест стали приезжать люди, чтобы посмотреть на его картины. Было решено в самом большом зале города открыть выставку картин Кузьмы. Последние дни лета, когда весь город жил разговорами о необыкновенном художнике, кленовый осенник провёл в страшном смятении. Большего горя у него не могло быть, большей беды у него не могло случиться. Узнав, что пропали краски, он сразу же принялся делать новые. Но ведь невозможно сделать за несколько суток то, на что ушло целых три месяца. К тому же дни стали короче и небо часто заволакивали мглистые тучи, лили дожди — всё кругом было серым и тусклым. И ещё боялся осенник, что снова появится мальчишка и снова начнёт бить пиджаком по траве, охотясь за ним. Не знал кленовый осенник, что Кузьма-Полкапли ума пуще всего на свете остерегался, как бы не узнали люди происхождения чудесных красок. Он обходил парк стороной и отговаривал других ходить туда. Пришла первая осенняя ночь. Все осенники — сколько их было на земле — взяли краски и взобрались на свои кусты и деревья. Устроившись в трещинах коры, балансируя на тоненьких веточках, они красили листья. Вспыхнули багровым огнём кусты жимолости, на ряды лип словно опустилось жёлтое тончайшее полотно, фиолетовыми стали шары подстриженного боярышника, вереницы берёз по косогорам превратились в золотые паруса, плывущие в синие дали. От этого праздника красок людей охватывали восторг и неясная тревога. Кленовый осенник тоже начал красить листья своего клёна. Но как мало красок было у него! Их хватило только на то, чтобы покрасить листья около самого ствола. И клён стал похож на огромную лампу: под высоким абажуром из зелёных листьев горел узкий огонь из листьев жёлтых. Скоро жёлтые листья опали с клёна, как и со всех деревьев. А зелёные, удивляя людей, держались до самых холодов. Только морозный ветер оторвал их от веток и засыпал снегом. Кузьма-Полкапли ума не ходил в парк и не видел странного клёна. Об осеннике, у которого украл чудесные краски, он и думать забыл, а с нетерпением ждал, когда откроется выставка. Все картины в дорогих рамах уже висели на стенах зала. Около касс, где продавались билеты, толпилось каждый день множество людей. В день открытия Кузьму первого с почётом провели на выставку. Он к тому времени научился с достоинством кланяться и держать себя так, как подобает знаменитому мастеру. Стоя в распахнутых дверях, Кузьма-Полкапли ума поклонился всем и движением руки, медленным и значительным, пригласил входить. Люди вошли. И возглас недоумения вырвался у всех… В дорогих рамах ничего не было. Листы бумаги валялись под ними на полу, потемневшие и скрученные. С ними случилось то, что неизбежно случается с осенними листьями. Такое уж свойство имеют краски, сделанные осенниками.

Капля

На мой плащ упала капля. Она прокатилась по рукаву от плеча до локтя и застряла в складке. Дождь в это время кончился, засветило солнце. Солнце отразилось в капле, и от этого она сама стала казаться маленьким лучистым солнышком. — Ну ладно, — сказал я капле, — хватит пускать мне в глаза такие яркие зайчики. Лучше бы… Лучше бы рассказала что-нибудь о себе. Где родилась, например… Так я это сказал, в шутку. А капля вдруг совершенно серьёзно ответила: — Я родилась в роднике. Видели родники в лесных оврагах? Мне приходилось видеть родники в лесных оврагах. Но я помедлил с ответом, я ещё сомневался, капля ли это говорит: может, кто разыгрывает меня. Капля поняла моё молчание по-своему и стала рассказывать, какой он, родник, как бьётся на его дне водяная струйка — чистая, холодная. А струйка — это толпа капель. Капли дружные: куда одна покатится, туда и все бегут. Рассказывая, капля звенела, сверкала. Мои сомнения рассеялись, и я задал ещё вопрос: — А куда вы, капли, бежите? — В море! — ответила капля. — Всем нам, как только мы появимся на свет, почему-то хочется держать на себе огромные корабли; конечно, одной капле это не под силу, но когда нас много, мы легко подымаем и корабль.

— Ну и как там, в море? — Я знаю это только с чужих слов, — ответила капля. — Вряд ли будет интересно, если рассказывать с чужих слов. А сама я море видела с такой высоты, что оно казалось болотцем. — Вот как! — удивился я. — Расскажи, как ты забралась на такую высоту? — Так уж получилось. К тому времени я уже повидала кое-что. Вместе с другими каплями давно рассталась с родником. Мы текли в зелёных берегах. Нас было так много, что мы назывались рекой. Однажды на берег пришёл человек. Он спустился к самой воде и ведром зачерпнул меня и моих соседок. Многие капли рассердились и выплеснулись из ведра. Я, верно, тоже выплеснулась бы. Но я была на самом дне и поэтому ничего не могла сделать. Скоро я оказалась в радиаторе грузовика. Человек был шофёром, он подъехал на автомобиле к реке, чтобы долить воды. — Сидеть в радиаторе — это не то, что журчать по камешкам, — посочувствовал я капле. — Как вам сказать? — ответила капля. — Конечно, пришлось попотеть. Но, знаете, это была настоящая работа. Нас было не так уж много, а мы не дали перегреться мотору. Мы сами почти кипели, но забирали жар у мотора и мчались в радиатор. Там, на ветру, остывали немного и снова бежали в мотор. Когда грузовик ехал в гору, я так нагрелась, что превратилась в пар. Тут сквозь крышку радиатора я вылетела на воздух… Капля умолкла, но через минуту продолжала: — Я стала лёгкой-лёгкой, легче пушинки. Я стала невидимой. Это было так странно, непривычно, что, пока я приходила в себя, грузовик далеко уехал. Солнце пекло. Ветра не было. И я летела прямо вверх. Мне было и страшно и радостно. Я очень пожалела, пролетая мимо ястреба, парившего в небе, что он не видит меня. Кто же заметит каплю, превратившуюся в пар? Однако я не долго была такой. Стало вдруг так холодно, что я превратилась в ледышку. «Немало пришлось пережить этой крохе!» — подумал я, глядя на каплю. Капля будто угадала, о чём я думаю, и продолжала: — Нет, это нисколько не огорчило меня: ради того, чтобы лететь над землёй, можно пережить и не такое! Как красива земля, знают только воздушные путешественники. Но вот что самое важное… — тут капля так засияла, засверкала, такие яркие огоньки вспыхнули на ней, что я понял: сейчас будет сказано действительно что-то очень важное. — Самое важное, — торжественно продолжала капля, — что земля становится дороже, чем выше поднимаешься над ней, чем дальше от неё будешь. Я видела солнце и звёзды не такими, как видят их все, я видела волшебной красоты утренние и вечерние зори. Но когда я вспомнила ветлу, которая росла над нашим родником, её тонкие ветки, её узкие листья, её морщинистую кору, мне захотелось заплакать. И хотя я была ледышкой, где-то во мне нашлись горячие слёзы. И я заплакала. — Что же было дальше? — спросил я каплю дрогнувшим голосом. Голос дрогнул у меня потому, что я вспомнил, как сам летел в самолёте и подумал тогда, что нет ничего страшнее на свете, чем кружить всю жизнь высоко над землёй, видеть её, но не иметь возможности опуститься на поляну, заросшую белым клевером. — Что было дальше? — переспросила капля. — От горячих слёз я растаяла и снова стала каплей. Тут я увидела рядом другие капли: оказывается, не одна я была в небе. Стал дуть ветер. Он закружил нас, и мы, сталкиваясь друг с другом, обнимались от радости. И мы не заметили, что начали падать на землю. Я посмотрел вокруг и увидел множество капель на листьях, на травах, на заборе… На тропинке капель не было, но были их следы — крохотные тёмные кружочки. Эти капли уже просочились в землю, чтобы где-то в темноте собраться вместе, снова родиться в роднике и начать свой бег к морю. Тогда я посмотрел на каплю, которая была в складке плаща. Капли не было. Пока я смотрел по сторонам, солнышко нагрело её. Она опять отправилась в путешествие над землёй. Мне было досадно, что я не попрощался с каплей, не пожелал ей счастливого пути и благополучного возвращения. Верно, капле было страшно снова расставаться с землёй. Но тут сверху я услышал вдруг голосок. Он звенел, он радовался: — Счастливо оставаться! Я снова лечу. Лечу…

Складной ножичек

Петя с отцом путешествовали по Волге. Перед тем как отправиться в путешествие, отец купил себе ружьё, а Пете — складной ножичек. Ездили отец с сыном вдоль берегов. Как увидят хороший лес, вытащат лодку на песок и идут в самую чащу. Из ружья они ни в кого не стреляли, а только собирали грибы да ягоды. И случилось как-то, что Петя свой ножичек потерял. Совсем далеко уплыли путешественники, а Петя всё вспоминал ножичек, представлял, как лежит он в траве, где никто его не увидит.

Но Петя напрасно думал, что никто не видит ножичка. На рассвете, когда все, кроме солнышка спят, да и солнышко-то из-за края земли ещё не поднялось, почему-то вдруг проснулась тоненькая осинка. Оглянулась она на спящие сосны, на куст можжевельника, похожий на огромного зелёного ежа, и хотела снова задремать. Да заметила прямо под собой ножичек; его острое, блестящее лезвие было открыто. Страшно стало осинке: таким острым лезвием с одного раза можно перерезать её ствол. Задрожала она от страха, затрепетали листья на ней. Первым услышал осинку клён. Не понял он спросонок, о чём шепчет она, тряхнул сердито своими похожими на большие звёзды листьями, заругался, что спать не дают. А когда разобрался, в чём дело, зашумел так, что разбудил вековую сосну на опушке. Та качнула тяжёлыми ветками, и пошёл разговор по всему лесу. Только в самой дремучей чаще молчали деревья: там стоял дуб — самый старый и самый мудрый во всём лесу. Его нельзя было будить. Но тут над землёй солнышко поднялось, и дуб сам проснулся. Услышал он, как все вокруг говорят, что ножик хотел осинку под самый корень срезать, и приказал, чтобы виновного к нему немедленно на суд доставили. Ножичек, конечно, не хотел срезать осинку. Да так бывает не только у деревьев, но и у людей, если сами своими глазами не видели, обязательно придумают то, чего не было. Деревья ходить не могут: у них корни в земле. Чтобы исполнить приказание дуба, стали они из ветки в ветку передавать ножичек. Делали это деревья, которым не то что складной ножичек, топор не страшен. Скоро очутился ножичек под дубом, лежит не шевелится. — А ну-ка отвечай! — загремел дуб. — Зачем ты хотел осинку загубить? Что и кому она плохого сделала? Думал ножичек сказать, что он без хозяина ничего не мог бы срезать, даже если бы захотел, но промолчал. Показалось ножику нечестным сваливать вину на другого, тем более что Петя и от пыли его чистил и точил на камне. — Ах вот как, ты не хочешь отвечать? — рассердился дуб. — Бросьте его, деревья, в болото! Пусть его ржавчина съест. И опять из ветки в ветку стали деревья передавать ножичек, тащить его к болоту. Так бы и погиб складной ножичек, да хорошо, на пути семья подберёзовиков встретилась. — Стойте! — закричали они. — Этот ножичек хороший. Он деревьев не губил, он грибы под самый корешок резал, по всем правилам. Если бы не он, то нас на свете не было бы. Мы это точно знаем. Мы сами на том месте выросли, где старый гриб не сорван был, а срезан. Остановились деревья, стали совета у дуба спрашивать. Тут дуб подобрел и сказал, чтобы отнесли складной ножичек на лесную дорогу, по которой грибники ходят. Может, кто найдёт его там.

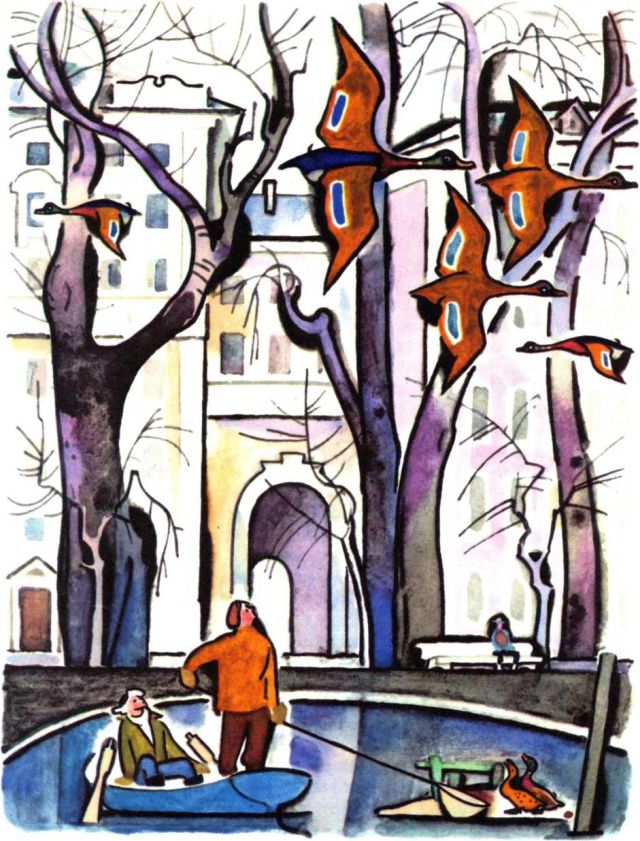

На городском пруду

Всю зиму кряква и селезень прожили в тёплом доме. А когда наступила весна, их вместе с другими утками посадили в большую клетку, погрузили в автомобиль и повезли на городские пруды. Крякву с селезнем выпустили в небольшой, круглый, как карманное зеркальце, прудик. В самой середине его на крепких столбах был устроен дощатый помост, окрашенный зелёной краской. На помосте лежала охапка сухой травы и кучка тонких прутьев. — Красота! — крякнула кряква и взобралась на помост. — Ты посмотри, селезень, нам даже не придётся хлопотать о строительном материале для гнезда — здесь всё есть. — Благодать! Блаженство! — булькнул селезень, полоскавший клюв в свежей воде. Он ловко, как вёслами, заработал лапами и помчался прямо к кормушке: с берега сторож парка сыпал туда пареные зёрна пшеницы. Поздней ночью весь город уснул. Не спали только электрические фонари — они светили; не спали кряква с селезнем — они вслух мечтали. — Вот так и будем жить, — говорила кряква. — Никто нас не обидит здесь. Озорных мальчишек прогонит милиционер. Кошка к нам не подберётся. Ведь правда не подберётся? — Не подберётся. Где ей подобраться, — соглашался селезень. — Кошки не умеют плавать. И вообще они боятся воды. Так говорили они до рассвета. На рассвете селезень принялся строить гнездо. Прутья он перемешал с травой, и гнездо было готово. Тогда кряква снесла в новом доме первое яйцо. Она несла яйца всю неделю — в день по яйцу. И когда снесла семь штук, стала насиживать их. Деревья были зелёные, на клумбах по краям пруда распустились большие яркие цветы, когда из яйца вылупился первый утёнок. Кряква была без ума от радости. Селезень тоже. В восторге он сунул голову в воду, выставил из воды хвост с завитым пером и очень долго так плавал. За первым яичком треснуло второе, и ещё один утёнок запищал в гнезде. К вечеру вывелся последний, седьмой птенец. Кряква тут же решила устроить детям первое купание. Она важно прошла к краю мостика и стала глядеть, как утята, словно коричневые комочки ваты, легко опускаются на воду. И тут чуть не случилось несчастье. Седьмой утёнок сбросил с себя только часть скорлупы, а часть — прилипла к его хвостику. И когда он, не желая отставать от братьев и сестёр, тоже оказался в пруду, в скорлупу набралась вода. Утёнок стал тонуть. Но селезень был начеку, он нырнул, расколол клювом скорлупу и вытолкнул утёнка из воды. У кряквы от пережитого страха, от радости, что всё обошлось благополучно, выкатились слезинки из глаз.

Кряква и селезень начали учить своих детей. Первым уроком должно было стать плавание. Но утята и без того хорошо плавали. Тогда селезень с согласия кряквы первым уроком сделал знакомство с кормушкой. Утята быстро набили зобики, и родители, радуясь такому успеху, поставили всем семерым по пятёрке. Конечно, не в дневники, у уток дневников нет. Они поставили им пятёрки мысленно. Дни проходили за днями. Утята росли. Вместо пуха их теперь покрывали гладкие коричневые пёрышки. У мальчиков-утят на зависть утятам-девочкам, перья в хвостах завились колечком. Когда утята стайкой уплывали подальше от мостков, селезень шёпотом спрашивал крякву: — Будем ли мы учить их летать? Посмотри, какие крепкие перья выросли у них на крыльях. — Ты с ума сошёл! — шипела кряква. — Зачем? Куда лететь от такого благополучия? Будь это в моих силах, я бы сейчас же выщипала у каждого своего утёнка маховые перья. Лето подходило к концу. Листья на деревьях стали жёсткими. С цветов опали лепестки. И даже здесь, в городе, где солнце за день успевало нагреть камень домов, зори стали холодные. Приближалась осень. Однажды ранним свежим утром крякву разбудил тонкий свист. Она открыла глаза и вздрогнула: над круглым, как карманное зеркальце, прудиком летал её утёнок. Это в его крыльях свистел воздух. Шестеро утят с воды, вытянув шеи, следили за полётом. Утёнок скоро устал и начал снижаться. Раскинув крылья, выставив вперёд жёлтые лапки, он шлёпнулся в воду. Весь окутанный холодными брызгами, утёнок радостно прокричал своё «ура». И тогда остальные шестеро сорвались с места, замахали крыльями и побежали по воде и тоже один за другим поднялись в воздух. — Мама! Почему же ты не сказала нам, что мы можем летать? — спросил крякву утёнок. — Это так хорошо! — Что ещё придумал! — закрякала кряква. — Пусть летают другие, тебе незачем летать. Сколько уток в полёте разбилось о провода, сколько попало в когти соколу! Сколько окоченело в осенних буранах! Тебе что, хочется пропасть, как они? — Нет, не хочется, — ответил утёнок. — Я боюсь сокола, а когда ты говоришь об осеннем буране, мне становится холодно. — То-то, — довольная, прокрякала кряква, — вам лететь некуда: все мы, утки с городских прудов, зимуем в тёплом доме.

Поздней осенью облетела листва с деревьев. Цветы завяли, их стебли почернели и согнулись до земли. Вода в пруду стала тёмной и холодной как лёд. Солнышко светило ярко, но совсем не грело. В один из таких дней к пруду снова подъехал автомобиль. Двое рабочих вытащили из кузова лёгкую лодку и большой сачок на длинной палке. Они спустили лодку на воду, сели в неё и поплыли на середину пруда, к мостику. — Слушайте, — сказала кряква, обращаясь к утятам, — я объясню, что надо сейчас делать. Как только люди протянут к вам эту сетку на длинной палке, забирайтесь в неё. Сидите там смирно, не бойтесь. Это не очень приятно, но необходимо, чтобы попасть в тёплый дом. Лодка подплывала ближе и ближе. Утята посмотрели на мать-крякву, на отца-селезня и вдруг ринулись в воздух. — Куда вы?! Куда?! — кричала кряква. — Смотрите, что надо делать! С этими словами она важно вошла в подставленный сачок. За ней туда же забрался селезень. Сквозь сетку они смотрели на своих детей, круживших в прозрачном небе, и жалели, жалели их… Рабочие посадили крякву и селезня в клетку, поставили её в автомобиль. Они не спешили отъезжать, всё смотрели на семерых утят. А те продолжали кружиться над прудом. Круги становились шире, выше. Наконец стайка исчезла в синем, солнечном просторе.

Сказка про трёх пиратов

В одном доме жила семья: мама, папа и дочка. Был выходной день. Они позавтракали поздно и собирались мыть посуду на кухне. В это время постучали соседи и позвали всех к себе смотреть породистого щенка. Это было интереснее мытья посуды, и все побежали к соседям. А кран над раковиной забыли завернуть. Стоит ли говорить, что кран обязательно надо завёртывать, если уходишь, иначе будет беда. Вода из крана бежала ровной струйкой. Вдруг струйка прервалась. Кран громко чихнул, и из него с брызгами выскочило что-то, потом ещё что-то и ещё что-то. Эти три что-то как раз и были три пирата: пират Синий Нос, пират Красный Нос и пират Нос Крючком. Их стукнуло о тарелки, которые лежали в кухонной раковине, на них лилась вода, поэтому они некоторое время валялись как попало, потом стали приходить в себя. Первым пришёл в себя пират Синий Нос. Он втянул воздух в свой синий, как слива, нос и закричал: — Тысяча чертей! Пусть сожрёт меня акула, если это не камбуз! — Камбуз! Камбуз! — завопили Красный Нос и Нос Крючком. — Отличный камбуз, адмиральский камбуз. Ну и попируем мы здесь! На разведку, ребята!

Пираты выскочили из раковины и разбежались по кухне. Синий Нос прикатил банку с перцем, Красный Нос притащил на спине вафлю, а Нос Крючком приволок ложку с остатками сметаны. Пираты намазали вафлю сметаной, посыпали перцем и начали есть её с трёх сторон, не разламывая. Ели они страшно быстро, через мгновение вафля исчезла в их животах, и они чуть было не откусили друг другу носы. — А теперь, — сказал Нос Крючком, поглаживая круглый живот, — за мной! Я нашёл склад оружия. В ящике кухонного шкафа лежали ножи. Они были острые и сверкали. У пирата Красный Нос от счастья закружилась голова, и он свалился в ящик с ножами. Однако ножи для пиратов были тяжелы и велики. Пираты приуныли. Но тут попался нож от мясорубки. Они его взяли один на троих и двинулись дальше. Пока они идут с ножом от мясорубки, озираясь по сторонам, самое время сказать о них следующее. Это были ужасные пираты. Когда-то очень давно их боялись на всех морях и океанах. Потом перестали бояться, и они от такого несчастья стали маленькими. В огромном море им нечего было делать. Они пробрались в речку. Там их всосала водопроводная труба. По ней-то они и попали на кухню. Из кухни коридорчик вёл в прихожую. Пираты очень быстро достигли прихожей. Первое, что увидели они, — это вешалку, даже не саму вешалку, а одежду на ней.

— Осмотреть карманы! — отдал команду Синий Нос. — Возможно, там спрятаны клады золотых дукатов. Красный Нос ухватился за полу мужского пальто и ловко, как обезьяна, стал подниматься к карману. Синий Нос забрался в карман женской шубки, а Нос Крючком — в карман детской курточки. — В этих душистых мешках нет ни пылинки, — проворчал Синий Нос, скатываясь по скользкому меху на пол. Из кармана мужского пальто слышалось сопение, пыхтение. Красный Нос вылетел оттуда, чихая. Зацепившись ногой, он вывернул карман, из него посыпалась жёлтая пыль. Синий Нос тоже стал чихать, нос у него стал фиолетовым. — Тысяча чертей! Это же табак! — догадались Красный и Синий Носы. Услыхав про табак, Нос Крючком, не куривший тридцать лет ровно, начал быстро спускаться по шерстяной нитке, торчавшей из кармана куртки. Нитка всё удлинялась. Когда Нос Крючком спустился почти до пола, нитка натянулась, и из кармана упала четырёхпалая перчатка — пятый палец весь распустился, пока пират спускался. Нос Крючком тоже стал чихать. Начихавшись всласть, пираты занялись дальнейшим осмотром. Их внимание остановили галоши. — Пусть меня проглотит кашалот! — заорал Нос Крючком. — Это отличные корабли. Без единой трещины, просмолённые как надо. Возьмём один из больших кораблей. Пусть у него меньше скорость, зато он поднимет больше груза. Пираты уцепились за большую галошу и потащили её. — Клянусь потрохами каракатицы, — закричал Синий Нос, — мы делаем бесполезную работу! Куда мы тащим корабль? Ни шагу дальше. Мы его загрузим здесь. Всем искать клад!

Пираты кинулись в детскую комнату. Синий Нос подбежал к кожаному сундуку с большим никелированным замком. Открыть замок — сущий пустяк пирату. Скоро Синий Нос скрылся в кожаном сундуке. Красный Нос и Нос Крючком напали на кукол, которые сидели в уголке. Они отбирали у тех капроновые одежды и сваливали в вороха. Нос Крючком надел голубую юбку с кружавчиками. Красный Нос напялил на голову чепчик с бантиком. Пираты пригрозили голым куклам ножом от мясорубки и запихали их под тахту. В это время вылез из кожаного сундука Синий Нос. За поясом у него было три кинжала — пёрышки, которые он нашёл в пенале. В руках он сжимал авторучку. Синий Нос страшно рассердился, увидев друзей в кукольных нарядах: как они смели заняться дележом без него? Он отвинтил колпачок у ручки и, нажимая насосик, открыл стрельбу. Первую чернильную струю Синий Нос запустил в физиономию Красному Носу, и нос у того стал синим. Вторая струя ударила в физиономию Носа Крючком. У него нос тоже стал синим. — Пусть меня задушит осьминог! — захохотал стрелок. — Мы все теперь Синие Носы — стало быть, братья! Давайте мириться. Пираты обнялись, потом надели на настоящего Синего Носа кофточку. Синий Нос подарил им по кинжалу и отсалютовал в обои на стене несколькими очередями из авторучки. — А теперь без промедления носить добро на корабль! — распорядился настоящий Синий Нос. И только он распорядился, как за входной дверью на лестничной площадке послышались шаги. — Клянусь омаром и кальмаром, — прошептал Нос Крючком, — это морская пехота врага! Надо удирать!.. Пираты бросили нож от мясорубки и, срывая на ходу награбленную одежду, кинулись на кухню. Мигом они забрались в раковину. Красный Нос попытался влезть в кран, но его тут же отбросило струёй на посуду. Он потёр спину и, сморщившись, проворчал: — Очень сильный прилив. Надо ждать отлива. Иначе не попадёшь в трубу. — Немедленно за мной, хромые кефали! — заорал Синий Нос. — Или мы погибли… Он втянул в себя побольше воздуха и нырнул в отверстие раковины. За ним бросился Красный Нос — нос у него был уже красный, отмылся. Последним нырнул Нос Крючком. При этом он запутался в мочалке. Она потащилась за ним и заткнула отверстие раковины. Дверь открылась. Мама, папа и дочка вошли в квартиру. — Хороший щеночек! — сказала дочка. Папа и мама хотели сказать, что им тоже понравилась собака, что, может быть, стоит завести такую, но они ничего не сказали. Папа споткнулся о галошу, а мама попала ногой в ручеёк, бежавший в прихожую с кухни. Они только вздохнули и принялись за уборку. Да, задали им работу эти ужасные пираты…

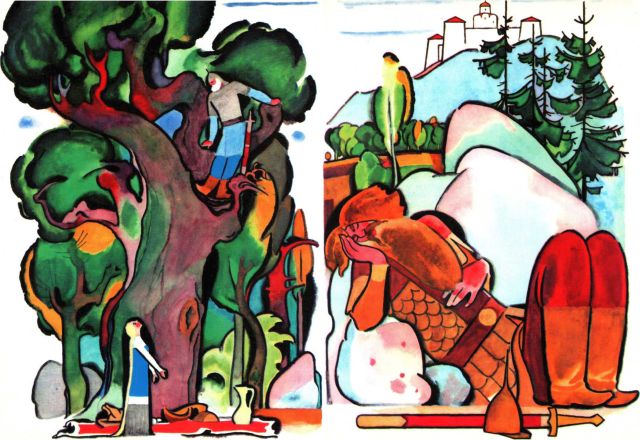

Богатыри (по мотивам былин)

Волх Всеславьевич

Однажды над Русской землёй появилось белое облако. Оно шло по небу. А как дошло до середины, остановилось. Тут вылетела из облака молния, грянул гром и пролился дождик. После дождика встали в небе сразу три радуги. Люди смотрели на радуги, думали: в Русской земле родился богатырь. Так и было. Родился богатырь Волх Всеславьевич. Мать положила сына в люльку. Принесла пелёнки, чтобы спеленать. А младенец вдруг заговорил: — Не годится мне, матушка, это. Пеленай меня в крепкие латы булатные. Как просил сын, так мать и сделала. Вместо игрушки дала ему палицу. Волх играл палицей и рос не по дням, а по часам. Когда он первый раз на ноги встал, земля дрогнула, дубы вершинами прошумели, по озёрам от берега к берегу волна пробежала. В семь лет Волх ушёл из дому в лес. Там в избушке жил старик кудесник. Он научил Волха волховать — принимать облик птицы, зверя, рыбы. Богатырь мог стать даже маленьким муравьём. В пятнадцать лет Волх набрал себе дружину — тридцать богатырей без одного. Сам он был тридцатым. Стала дружина стеречь родную землю. Как-то Волх сказал товарищам: — Побываю-ка я в других царствах-государствах. Посмотрю, что там делается. Волх обернулся птицей соколом и полетел. В одном царстве купцы собирались с товарами в Русскую землю. Торговать — не воевать, это дело доброе, тут угрозы нет. Полетел Волх-сокол в другое царство. В другом царстве народ встречал русских послов хлебом-солью. Значит, и тут мир. Полетел Волх-сокол в третье царство. В третьем царстве сел сокол на окошко царского дворца. И слышит — царь Салтык говорит царице: — Пока Волх маленький, я пойду на Русскую землю войной. Завоюю все города: и Киев, и Чернигов, и Новгород. Волха посажу в железную клетку. Прикажу ему быть то ежом, то ужом, а когда придут гости, — туром; пусть видят, какого богатыря я одолел. Потом заставлю Волха оборотиться муравьём и раздавлю. — Не ходи войной на Русскую землю. Живи с ней в мире, — попросила царица. — Я видела сон: северная стрела столкнулась в небе с южной стрелой. Наша южная переломилась. Волх молод, а сильнее тебя. Как рассердился царь Салтык! Ударил царицу, бросил на каменный пол, стал ногами топтать. Потом запер в темнице, чтобы она там умерла — без света белого, без еды, без воды. Волх-сокол поднялся с окошка. Полетел в свою землю. Когда прилетел к дружине, приказал снимать шатры, идти в поход. Вот дружина вошла в царство Салтыка, дошла до главного города. Волх велел своим товарищам подождать около города, а сам оборотился зверьком горностаем и перелез через каменную городскую стену. Он пробрался в царский двор, отыскал там оружейный склад и перегрыз тетивы луков, отгрыз наконечники копий. На конюшне подгрыз подпруги у сёдел. А ещё нашёл верёвку. Один конец верёвки привязал на верху городской стены, другой опустил своим товарищам. После этого побежал горностай ко дворцу, к дверям, где стояли царские стражники. Встал он перед ними на задние лапки, прошёлся по кругу, сплясал. Стражники загляделись на диво. Думают: «Если поймать, царю подарок будет». Сняли халаты, кинулись на горностая, прижали к земле, завязали в узел. Салтык сам вышел на крыльцо посмотреть, почему поднялся переполох. Тут узел разорвался. Халаты отлетели в стороны. И вместо горностая перед царём огромный бык тур с золотыми рогами.

— Ты, царь, хотел видеть меня в облике тура, — сказал богатырь, — так смотри же! — Убейте Волха-тура! — закричал Салтык. Стражники саблями замахнулись, но тур золотыми рогами вышиб сабли. На помощь стражникам бросилось всё царское войско. А к Волху дружина подоспела. Начался бой. Только луки у войска не стреляют, копья без наконечников не колют. Лошади испугались тура, встали на дыбы. Подпруги у сёдел и лопнули, всадники на землю попадали. Тут всё войско стало просить пощады. Богатырь пощадил всех. — Отвори темницу, Салтык! — сказал Волх. — Выпусти царицу на волю. — Не бывать этому, — ответил Салтык. — Темницу никому не открыть. Царица там и умрёт. Я сам ключ в глубокое озеро бросил. — Ладно! — сказал Волх. — Ты ведь хотел, чтобы я оборотился муравьём… Так смотри же! Богатырь превратился в муравья. Он забрался в замо́к, и замок открылся. Царица вышла на волю. — Она разумней тебя, царь Салтык, — сказал Волх. — Ей править государством, а не тебе. Как услышал это Салтык, так от досады и помер.

А Волх с дружиной ушёл домой. Ещё много лет сторожил он Русскую землю. Люди видели в небе белого сокола и спокойно пахали землю или веселились на празднике — знали, никакой враг не посмеет напасть на них.

Илья Муромец

Илья Муромец жил в городе Муроме. Когда он почувствовал в себе богатырскую силу, собрался ехать в Киев. В Киев съезжались все богатыри. Там при народе показывали свою удаль, пировали на пирах, оттуда, если грозил враг, уходили в походы. Илья спросил купцов: — Далеко ли до Киева? — Пятьсот вёрст, — ответили купцы. — Но мы едем целую тысячу — окольной дорогой. Кто едет прямой дорогой, тот пропадает. И что случается с путником, никому не ведомо. — Если так, — сказал Илья Муромец, — я поеду прямой дорогой. Узнаю, что там. Надел богатырь крепкие доспехи, взял острое копьё, тяжёлую палицу, тугой лук с калёными стрелами, сел на коня и поехал. Сначала дорога была наезженная, со следами конских копыт и тележных колёс. Но вот не стало следов. Заросла колея колючими кустами, перегородили её упавшие деревья. По обеим сторонам дремучий лес. Цветы в нём не цветут, птицы не поют. И темно, как перед грозой. — Ну, Сивушка-белогривушка, — сказал коню Илья Муромец, — ты слушай, а я смотреть буду. Едет богатырь на коне. Конь слушает, богатырь смотрит — где притаилась опасность? Но тихо всё. И вдруг открылась поляна. На поляне стоят три дуба. Ветки дубов переплелись, на ветках гнездо. А в гнезде сидит человек-чудище: глаза у него горят, как у волка. Илья Муромец остановил коня. Спрашивает: — Ты кто такой? Какого роду? Какого племени? — Роду я соловьиного. Племени — разбойничьего. Зовут Соловей-разбойник. — Я Илья Муромец. Вылезай из гнезда. Буду с тобой биться. Но прежде возьми оружие. Пусть бой будет честный. — Не надо мне оружия, — ответил Соловей-разбойник, — вот засвищу по-соловьиному, закричу по-звериному, зашиплю по-змеиному, так тебе и будет конец! Тут Соловей-разбойник засвистел по-соловьиному, закричал по-звериному, зашипел по-змеиному. И словно буря налетела. Кусты к земле пригнулись. Деревья ломаются. Богатыря ветром чуть из седла не выдуло. Богатырский конь упёрся всеми четырьмя копытами в землю, но несёт его назад, копыта борозды в земле роют.

Дотянулся Илья Муромец правой рукой до налучья — лук вынул. Левой рукой дотянулся до колчана — стрелу достал. Прицелился. Выстрелил. Пролетела стрела, вышибла Соловья-разбойника из гнезда. Богатырь подбежал к нему, скрутил верёвками, привязал к стремени. — Поведу тебя в Киев, — сказал Илья Муромец. — Покажу людям. Пусть все знают, что прямая дорога открыта. Поехал Илья Муромец на Сивушке-белогривушке в Киев. Доехал до города. Там на княжеском дворе стоял столб с золотыми кольцами. К этим кольцам богатыри привязывали своих коней. Илья Муромец Сивушку-белогривушку тоже привязал к золотому кольцу. Слуги увидали это и сказали князю: — Приехал незнакомый богатырь из Мурома. И ехал он не окольной дорогой, а прямой. Князь с княгиней вышли из терема. Князь спросил: — Правду ли сказали слуги? Прямая дорога вот уж тридцать лет закрыта. Как ты докажешь, что ехал по ней? — Докажу, князь, если не побоишься! Тут подошёл Илья Муромец к коню, отвязал от стремени Соловья-разбойника и подвёл его к князю. Посмотреть на чудище собралось много народу, все бояре пришли, богатыри тоже. — Ну-ка, — сказал князь, — засвищи по-соловьиному, закричи по-звериному, зашипи по-змеиному. Хочу я тебя послушать. — Не ты меня с гнезда сбил, — ответил Соловей-разбойник, — не тебе приказывать. Тогда сказал Илья Муромец: — Свисти в полсвиста, кричи в полкрика, шипи в полшипа. А Соловей-разбойник засвистел, закричал, зашипел в полную силу. Что тут началось! Зашатались терема. Посыпались из окон стёкла. Попадали башенки с домов. На церквах купола покосились. Все люди — кроме Ильи Муромца — и князь, и княгиня, и бояре, и даже богатыри на землю повалились. — Как же ты посмел меня ослушаться? — разгневался Илья Муромец. — Погубить всех захотел? Город захотел разрушить? Мало ещё зла сотворил? И убил он Соловья-разбойника. С тех пор люди из Киева в Муром стали ездить прямой дорогой. А богатыри назвали Илью своим старшим братом и, как старшего брата, всегда его слушались.

Святогор

Богатырь Святогор был огромного роста. У него в пригоршне, как в лодке, умещался человек. Сила у Святогора была такая великая, что все людские дела казались ему пустячными. Богатырь искал себе дело по своей силе, но дела такого не было. «А что, если землю поднять? — подумал Святогор. — Земля тяжелее всего. Вот будет мне слава». Начал богатырь копить силу. На коне ли едет, на своих ногах идёт — ни на что не смотрит, веки опущены, словно в дрёме. Однажды Святогоров конь остановился в поле возле кузницы. Богатырь вынул ногу из стремени и опёрся ею на что-то. Оказалось, он закрыл сапогом трубу. Дым пошёл в кузницу, тут выбежал из кузницы кузнец. — Открой, Святогор, трубу, — попросил он, — у меня работа встала. — Открою, — очнулся Святогор. — А что ты куёшь? Мечи или сошники? — Не мечи, не сошники, — ответил кузнец, — а золотые волосы. Если у тебя есть какое-нибудь желание, брось в горн золотую деньгу. Я откую из неё волос. Где волос упадёт, там должно исполниться желание. — У меня два желания, — сказал Святогор. — Хочу землю поднять, хочу жену себе взять. — Тогда бросай две деньги. Святогор бросил в горн две золотые деньги. И как раскалились они добела, кузнец стал ковать. Долго ковал — и вынес два золотых волоса: один длинный, другой короткий. — Деньги были одинаковые, — удивился Святогор, — а волосы получилисьразные! Уж не взял ли ты себе золото? — Ни крошки не взял, — сказал кузнец. — Длинный волос получился потому, что не надо спешить исполнять первое желание, а короткий потому, что второе желание надо скорее исполнить. Святогор запутал золотые волосы в бороде и поехал. Доехал до деревеньки. Только поравнялся с крайней избой, как упал на землю короткий волос. Святогор слез с коня, заглянул в окошко. И увидел — на лавке лежит больная девица. Вот-вот умрёт. А смотреть на неё страшно. Вся обросла еловой корой, вся в рубцах и трещинах. — И это моя жена? Да лучше я убью её… Стал Святогор вытаскивать меч, а девица в это время говорит: — И правда, убей меня, Святогор. Устала я от болезни. Но раз я твоя жена, прежде поцелуй меня. На прощание… Поцеловал Святогор. И как поцеловал, так случилось диво: облетела еловая кора с жены, перед ним красавица — щёки румяные, губы алые, под чёрными бровями карие глаза, шея белая, а коса до самых пят. — Как зовут тебя, жена? — Марьей меня зовут. — Я тебя ещё раз поцелую, — сказал Святогор. — Может быть, Марья, ты большой станешь, как я. Ещё раз поцеловал жену Святогор. Стала жена ещё красивее. Но не выросла. Тогда Святогор взял Марью в ладони, полюбовался, посадил в карман и поехал дальше.

Богатырский конь вёз Святогора берегом озера. В озере рыбаки тянули невод. Тянут невод, никак не могут вытянуть. Уж очень в нём много рыбы. — Эй, Святогор! — крикнули рыбаки. — Помоги! Что нам невмоготу, тебе в потеху. Попало в невод столько рыбы, что все мы целый год сыты будем. — Тяните сами, — ответил Святогор. — Я коплю силу. Я теперь хочу землю поднять. — Землю поднять! — испугались рыбаки. — Если ты землю поднимешь, вода из озёр выльется… А Святогор уж ничего не слышит. Веки у него опустились, задремал богатырь. К тому же шаг у богатырского коня — целая верста. Раз шагнул — отошёл на версту, два — на две. Едет Святогор мимо поля. А в поле пахари. Лошадёнки у них тощие, соху еле волокут. — Эй, Святогор! Дай своего коня на час. Мы бы запрягли его в тридцать три сохи. Сразу тридцать три борозды провели… — Пашите сами, — ответил Святогор. — Мне надо землю поднять. — Землю поднять! — испугались пахари. — Так ведь пашня с каменьями перемешается… А Святогор ничего не слышит. Везёт его конь — что ни шаг, то верста. Конь словно знает, что богатырь дремлет, шагает мерно, головой не тряхнёт, жилкой не дрогнет. А у Святогора сила всё прибывает. Он дохнёт — придорожные кусты, как под бурей, пригибаются; кашлянет — будто гром в небе. И уж земля стала качаться под ним — до того богатырь потяжелел. В ту пору по той же дороге навстречу Святогору ехал богатырь Илья Муромец. Видит Илья — за лесом возвышается огромный человек. Волосы на голове копной, брови густые, борода полгруди закрывает. Что на уме у Святогора? Того не знает Илья. Решил до поры на дубу спрятаться, приглядеться к незнакомому богатырю. Залез Илья на ветки, а коня подальше отогнал. Скоро подъехал к дубу Святогор. Спешился около дуба. Отвязал от седла дорожный мешок. Из кармана Марью вынул. Принялась тут красавица хлопотать: белую скатерть на траве расстелила, кушанья всякие из мешка вынула. Начали богатырь и его жена обедать. После обеда захотел Святогор спать. Лёг и уснул.