Уинстэнли [Татьяна Александровна Павлова] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Татьяна Павлова

УИНСТЭНЛИ

*

Рецензенты: кандидаты философских наук Т. Н. Самсонова, А. А. Яковлев

Портрет Уинстэнли, заставки и буквицы — гравюры Ю. Берковского

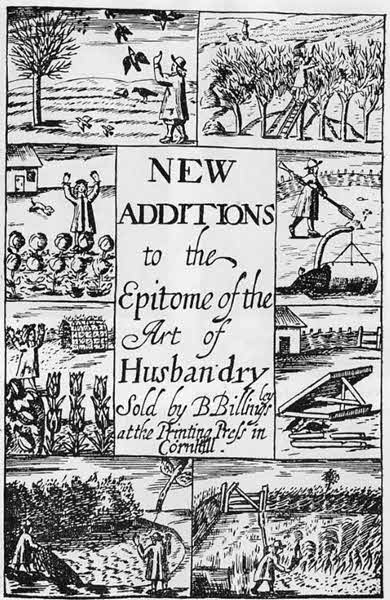

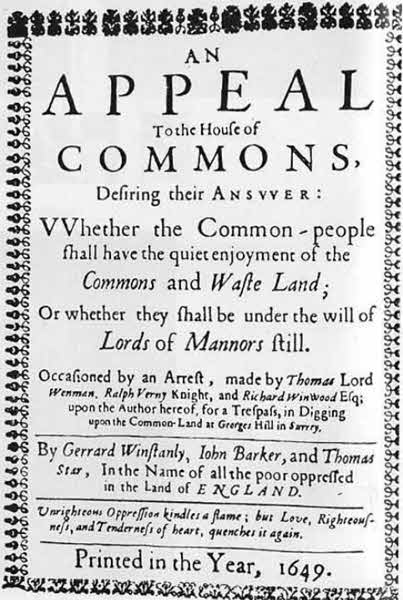

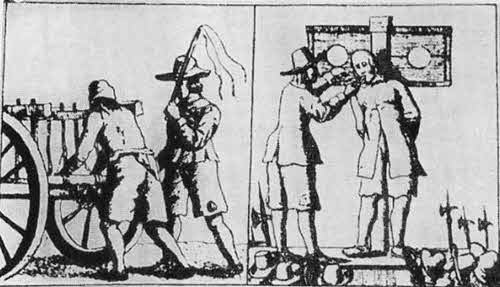

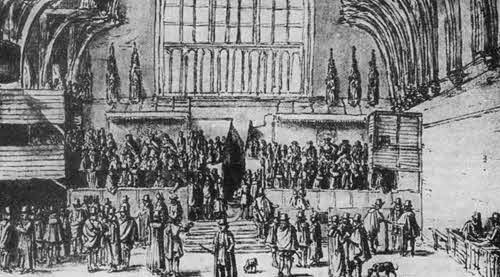

На обложке: Английский парламент и сельскохозяйственные работы, фрагмент — гравюры XVII века.

© Издательство «Молодая гвардия», 1988 г.

ОТ АВТОРА

О герое этой книги известно очень мало. Мы ничего не знаем даже о его внешности — не сохранилось, а может быть, никогда и не было его портрета; нет и словесного свидетельства о том, как он выглядел. Данные о его детстве, юности, о последних двадцати пяти годах его жизни приходилось собирать по крупицам. Основными фактами биографии служат его трактаты. Но и в них Джерард Уинстэнли был настолько скромен, что о себе писал крайне скупо, почти ничего. Все его существо было поглощено тем великим делом, ради которого он жил, писал, работал, — делом совершенствования человека и его жизни на земле. И все же о Джерарде Уинстэнли, о пути, который он прошел в этом мире, можно сказать многое. Он жил в переломную, трагическую эпоху Великой английской революции середины XVII века, когда вместе со старым миром ломались и корчились в агонии вековые устои феодального общества — его патриархальный уклад, ценности, идеалы, обычаи. А на смену ему шло новое, не менее жестокое для простых людей царство — буржуазное царство чистогана, царство «наживал из землевладельцев и капиталистов» (Маркс). И личная судьба Уинстэнли, его помыслы и действия, его мечты и разочарования, то, что он любил и ненавидел, — все оказалось тесно переплетенным с событиями первой буржуазной революции европейского масштаба. То было время, когда идейная жизнь общества, мечты, недовольства, требования, духовные ценности людей, все их миропонимание еще не отделились от средневековых религиозных корней. Заря нового времени едва занималась — начиналось XVII столетие. Чувства и мысли большинства все еще питались религиозной пищей. И протест против отживающего свой век феодального строя тоже выражался в религиозной форме. Буржуа и новых дворян, приобретавших все больший вес в экономической жизни, не удовлетворяла официальная англиканская церковь. Они становились пуританами (от латинского purus — чистый), сторонниками очищения церкви от католических обрядов и таинств, от власти епископов, от церковных судов. И тем самым они протестовали против политических и социальных устоев. Ведь главой англиканской церкви со времен Генриха VIII был сам король; она же оправдывала, освящала, поддерживала систему феодально-абсолютистской монархии. Вероучение пуритан основывалось на идеях женевского реформатора Жана Кальвина. Пуритане объявляли основой религии личную веру каждого, а значит, отрицали священную монополию духовенства, которое до сих пор являлось посредником между человеком и богом. В вере все равны — и лорды и простолюдины. Так в религиозной оболочке рождалась идея буржуазного равенства. Аргументы, образы, мысли, подтверждающие их умонастроения, пуритане черпали из Библии. Она была переведена на английский язык еще в XVI веке; дешевые английские издания, тайно перевозимые из Женевы, имелись почти что в каждом доме. Ветхий завет открывал людям совершенно новый мир; он питал их дух и разум, давал им законы, правила жизни, образы и иллюзии, заражал страстями и сам язык их делал торжественным и значительным. «Кромвель и английский народ, — писал К. Маркс, — воспользовались для своей революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета»[1]. Пуритане отрицали иерархический епископальный строй английской церкви. Во главе церковной общины, считали они, должен стоять не назначенный королем епископ, а избранный мирянами старейшина — пресвитер. Синод, составленный из пресвитеров, образует высшую церковную власть. Зажиточные купцы, финансисты Сити, крупные землевладельцы-джентри, свободные богатые крестьяне-фригольдеры были пресвитерианами — сторонниками умеренных реформ. Но в конце XVI века в Англии появились люди, которых не удовлетворяла кальвинистско-пуританская буржуазная доктрина с ее узкой регламентацией жизни, суровой догматикой и приверженностью букве древнего иудейского закона. Это были сектанты, искавшие полной свободы веры и индивидуального общения с духовным миром. К ним принадлежали люди победнее — средние слои джентри, владельцы небольших мастерских и мануфактур, мелкие лавочники, подмастерья, крестьяне-арендаторы и сельские батраки. Все они до поры до времени объединялись под именем индепендентов — независимых. Они считали, что государство не должно вмешиваться в дела религии, и выступали за широкую религиозную терпимость. К индепендентам принадлежали Кромвель, Айртон и другие вожди революции. Позднее от индепендентов откололись левые народные секты — анабаптисты, сикеры, квакеры, рантеры, люди Пятой монархии и другие. Они порывали со строгой кальвинистской доктриной предопределения и выступали за полную свободу духа. Уинстэнли был одним из таких свободных мыслителей. Он шел вместе с революцией. Его идейный мир, понимание жизни, стремление к ее совершенствованию обогащались и претерпевали изменения по мере того, как силы нового строя одерживали одну за другой победы над отживающим феодальным миропорядком. Невиданные события, которые переживала Англия, — победы кромвелевской армии «железнобоких» в гражданской войне, захват короля армией, движение левеллеров — политических уравнителей, «Прайдова чистка» парламента, изгнавшая из него колеблющихся пресвитериан, открытый суд над монархом и, наконец, всенародная казнь его на площади перед дворцом, — все это становилось самой сутью и содержанием его жизни; именно эти события и привели к созданию под руководством Уинстэнли общины бедняков на холме святого Георгия; именно они отточили и выстроили его мировоззрение, вызвали к жизни утопический проект справедливого переустройства общества — «Закон свободы». Зная историю революции, мы можем с достаточной подробностью воссоздать и жизнь Уинстэнли. Вчитываясь внимательно в его трактаты, мы можем домыслить, реконструировать его повседневное бытие; там, где нет точных сведений или они противоречат одно другому, — представить себе его мысли и действия, исходя из того полного, щедрого духовного самораскрытия, которое находим в его произведениях. Проникнув в его духовный мир, мы поймем и логику его поступков, и самоотверженность его борьбы, и высоту его идеалов, и причины его молчания в последние годы жизни. Великая и одинокая фигура Уинстэнли — защитника бедняков и поборника справедливости — предстанет перед нами во всей ее полноте и правде.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИСКАНИЯ

(1609–1648)

Что ранишь, знание, зачем не исцеляешь? Я не стремлюсь к тебе: меня ты обольщаешь. Чем больше знаю я, тем боле дух скорбит, Изведав тот обман, который мир таит.Уинстэнли

ПЕРЕД СВЕТОМ

ни были не просто пуритане. Они были сектантами, Эдвард Уинстэнли и его жена. Если на пуритан правительствующие власти в Англии смотрели с подозрением, как на реформаторов и сторонников опасных новаций, то сектантов открыто преследовали как смутьянов и врагов всякого порядка. Они были самыми презираемыми, гонимыми, нежелательными для властей людьми.

Члены семьи Уинстэнли, конечно, посещали обязательную воскресную службу в приходской церкви родного городка Уигана (графство Ланкашир), иначе их привлекли бы к суду и оштрафовали. Вплоть до 1650 года неприсутствие в воскресный день на богослужении в церкви своего прихода — даже с целью послушать проповедь в другом приходе, по соседству, — считалось серьезным проступком и наказывалось законом.

Но по вечерам в их доме тайно собирались такие же, как и они, средней руки фригольдеры, ремесленники, хозяева небольших мастерских и лавочек. Приходили по одному, по два, чтобы не вызвать подозрений. У дверей выставляли дежурного. Садились за стол, освещенный несколькими свечами или дымящими плошками с маслом, открывали Библию и читали вместе — не то, что по канону полагалось читать на данный день, а то, что представлялось им важным и интересным.

Особенно волновали их грандиозные и пугающие видения пророков. Кто-нибудь, вернее всего сам хозяин, выходил на середину комнаты и после краткой молитвы начинал проповедь. «Грозное видение показано мне, — говорил он. — Грабитель грабит, опустошитель опустошает… От этого чресла мои трясутся; муки схватили меня, как муки рождающей…» Он призывал к покаянию. «Вот народ, — звенел, одушевляясь, его голос, — который не слушает гласа господа Бога своего и не принимает наставления! Не стало у них истины, она отнята от уст их… Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими…»

Собравшиеся слушали молча; потом кто-нибудь вставал и говорил еще. «Бедные наследуют землю, — приглушенными голосами повторяли они, — бедные и незнатные, презираемые и угнетенные. Придет час, и падут епископы, слуги Антихриста, и сгинут дьяконы и пребендарии, эти лягушки и саранча; души их грязны и прокляты, в утробе у них — антихрист папа римский».

Потом все вместе опять молились, но не по стандартному, утвержденному еще в прошлом веке требнику — «Книге общих молитв», — а как велел им дух справедливости и разума. Затем расходились — так же поодиночке, стараясь тихо выскользнуть из дверей дома, не привлекая внимания.

Но в маленьком городке ничего не укроешь от глаз соседей. Раз кто-то из завистников, неспособных проникнуться их высоким идеализмом, донес властям, и в 1605 году Эдвард Уинстэнли, «торговец шелком и бархатом», как числилось в городских регистрах, предстал вместе с женой перед церковным судом. Их обвинили в содержании тайной молельни и, вероятно, оштрафовали на значительную сумму.

ни были не просто пуритане. Они были сектантами, Эдвард Уинстэнли и его жена. Если на пуритан правительствующие власти в Англии смотрели с подозрением, как на реформаторов и сторонников опасных новаций, то сектантов открыто преследовали как смутьянов и врагов всякого порядка. Они были самыми презираемыми, гонимыми, нежелательными для властей людьми.

Члены семьи Уинстэнли, конечно, посещали обязательную воскресную службу в приходской церкви родного городка Уигана (графство Ланкашир), иначе их привлекли бы к суду и оштрафовали. Вплоть до 1650 года неприсутствие в воскресный день на богослужении в церкви своего прихода — даже с целью послушать проповедь в другом приходе, по соседству, — считалось серьезным проступком и наказывалось законом.

Но по вечерам в их доме тайно собирались такие же, как и они, средней руки фригольдеры, ремесленники, хозяева небольших мастерских и лавочек. Приходили по одному, по два, чтобы не вызвать подозрений. У дверей выставляли дежурного. Садились за стол, освещенный несколькими свечами или дымящими плошками с маслом, открывали Библию и читали вместе — не то, что по канону полагалось читать на данный день, а то, что представлялось им важным и интересным.

Особенно волновали их грандиозные и пугающие видения пророков. Кто-нибудь, вернее всего сам хозяин, выходил на середину комнаты и после краткой молитвы начинал проповедь. «Грозное видение показано мне, — говорил он. — Грабитель грабит, опустошитель опустошает… От этого чресла мои трясутся; муки схватили меня, как муки рождающей…» Он призывал к покаянию. «Вот народ, — звенел, одушевляясь, его голос, — который не слушает гласа господа Бога своего и не принимает наставления! Не стало у них истины, она отнята от уст их… Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими…»

Собравшиеся слушали молча; потом кто-нибудь вставал и говорил еще. «Бедные наследуют землю, — приглушенными голосами повторяли они, — бедные и незнатные, презираемые и угнетенные. Придет час, и падут епископы, слуги Антихриста, и сгинут дьяконы и пребендарии, эти лягушки и саранча; души их грязны и прокляты, в утробе у них — антихрист папа римский».

Потом все вместе опять молились, но не по стандартному, утвержденному еще в прошлом веке требнику — «Книге общих молитв», — а как велел им дух справедливости и разума. Затем расходились — так же поодиночке, стараясь тихо выскользнуть из дверей дома, не привлекая внимания.

Но в маленьком городке ничего не укроешь от глаз соседей. Раз кто-то из завистников, неспособных проникнуться их высоким идеализмом, донес властям, и в 1605 году Эдвард Уинстэнли, «торговец шелком и бархатом», как числилось в городских регистрах, предстал вместе с женой перед церковным судом. Их обвинили в содержании тайной молельни и, вероятно, оштрафовали на значительную сумму.

Род Уинстэнли был старым и известным в Ланкашире. Целая деревенька в предместье Уигана носила название Уинстэнли. Семья имела множество деловых и родственных связей. Некая Эллен Уинстэнли, крещенная в 1604 году в Уигане, в 1628 году вышла замуж за пуританского богослова Джона Энджера. Она была племянницей другого известного пуританина, Джона Коттона, дом которого в Бостоне славился своим гостеприимством для единоверцев. Преподобный Оливер Хейвуд, известный впоследствии проповедник-нонконформист, женился на дочери Эллен. Через торговлю тканями — сукном, шерстью, бумазеей, а иногда, может быть, и вправду шелком и бархатом, Уинстэнли были связаны с родственниками и компаньонами в Ланкашире и даже в самом Лондоне. Тайные молитвенные собрания после суда пришлось прекратить. Время было суровое. Яков I, сын Марии Стюарт, католички, казненной Елизаветой в 1587 году за государственную измену, вступил на престол в 1603 году. Новая метла всегда метет чище и жестче старой. Вместе с королем в страну прибыли новые министры, епископы, законники. Сам Яков был известен еще в бытность свою шотландским королем как сочинитель трактатов о божественном происхождении королевской власти и потому — абсолютной независимости ее от законов. Самовластие набирало силу. Парламент пробовал сопротивляться; нижняя палата отказывалась вотировать новые налоги, пока король не подтвердит ее прав. И в том же 1605 году кто-то подложил тридцать шесть бочонков пороха под здание парламента. Взрыв удалось предотвратить; начались аресты. Да, время было суровое. И когда в начале октября 1609 года в семье Уинстэнли родился сын, его крестили в городской церкви Уигана по традиционному англиканскому обряду, как положено. Как будто и не были его родители не признающими официальную церковь сектантами. Младенца нарекли Джерард — старинное имя, напоминавшее о подвигах саксов, древних жителей Англии, покоренных жестокими нормандскими завоевателями. С самых ранних лет Джерарда должна была поразить двойственность, неустойчивость окружающей его жизни, постоянное несоответствие между тем, что в ней происходило на деле, и тем, что должно было бы быть. Вместе со всей семьей он каждое воскресенье, облаченный в чистое платье, посещал пышную англиканскую обедню в приходской церкви. А дома отец в кругу семьи или в присутствии еще двух-трех гостей читал Библию и толковал ее совсем не так, как церковный пастор. «Где бы мы ни собирались, братья, — говорил он, — здесь, в доме, или в сарае, в поле или в лесу, мы — божья церковь, мы — угодные богу бедняки, дух святой пребывает в нас, а не в ученых профессорах, которые проповедуют в церкви. Их проповедь — кусок солонины двенадцатимесячной давности, к тому же заново посоленный». Мать и отец постоянно напоминали Джерарду о грехах, за которые можно попасть в суд Высокой комиссии, — непосещение церкви, работа по праздникам и дням поминовения святых, непочтение к властям, учителям, старшим по положению. И в то же время он слышал, как взрослые осуждали проповедуемые с кафедр каноны, как негодовали на то, что должны уплачивать десятую часть всех доходов пастору, в назначении которого они не принимали никакого участия. Эдвард Уинстэнли занимал неплохое положение в городе. В 1627 году он стал полноправным членом городской корпорации — гражданином и фрименом. Ему, вероятно, принадлежал и небольшой земельный надел — акров 30, на котором паслись коровы, овцы, лошади. Разводить скот давно уже стало выгоднее, чем распахивать землю и сеять хлеб. В семье постоянно говорили о том, что тот или иной лорд или богатый землевладелец в округе поставил изгородь на общинной земле, вытеснил с нее бедняков, которые издавна пользовались здесь лугами и пастбищами. Вздыхали: «Проклят нарушающий межи ближнего своего!..» Велись речи и о земельных спекуляциях новых дворян — джентри, о наживе, получаемой за продажу и перепродажу земли. Сокрушались о повышении рент, о вздорожании жизни, об упадке мелкого земледельца. Счастья и справедливости на земле не было — это Джерард усвоил рано. Но надежда на лучшее все же жила в сердцах. Если молитвенные собрания в доме и не возобновлялись, то семейные чтения Библии оставались непреложным правилом; взрослые то и дело упоминали об анабаптистах, броунистах, фамилистах — сектантах, которые осмеливались поднимать голос не только против официальной епископальной церкви, но и против строгой кальвинистской доктрины предопределения и оправдания верой. Как отличались те, кого встречал Джерард в родном доме, от мрачных, чопорных, уверенных в своем избранничестве пуритан, считавших каждую копейку и в делах веры соблюдавших такую же педантичность, как и в делах прибыли! Только внутреннее духовное освобождение и любовь, только служение ближнему способно изменить мир к лучшему — так думали люди, подобные Эдварду Уинстэнли. Дом его жил размеренной трудовой жизнью. Ткани выделывались тут же, в домашней мастерской. Маленький Джерард видел, как взрослые пряли лен и шерсть, мотали нити, ткали, мыли, красили большие полотна. Когда он подрос, он сам стал помогать в этом деле: только трудом, учили его, трудом собственных рук можно добиться чести и процветания. «Кто не работает, да не ест», — снова и снова повторяли ему, и он старался, как мог: непослушными детскими пальцами мотал пряжу, пас гусей, выгонял на луг коров и овец, жал на рычаг маслобойки. Но иногда странная апатия, род молчаливого столбняка нападал на него, дело останавливалось в его руках, и лишь после нескольких окликов он снова возвращался к этой жизни. Отец качал головой — сын рос слишком мечтательным и нежным для делового человека. А именно к делу — к торговле, самому доходному занятию, готовили мальчика в доме. Отец сознавал, что Оксфорд или даже Кембридж закрыты для сына сектанта. Но Эдвард Уинстэнли недаром значился в городе уважаемым купцом. «Мистер», — почтительно звали его соседи. Он и Джерарда задумал устроить практично и прочно в этом мире. Конечно, окончание университета сделало бы сына безвестного человека джентльменом. А духовная карьера дала бы ему вес и уважение в обществе, на всю жизнь обеспечила бы солидным доходом от десятины. Но лучше идти по миру, чем подчинить себя лживым наставлениям епископов, променять духовную свободу на подчинение указке властей. Нет, мистер Уинстэнли знал иной путь к безбедному и благополучному существованию. Пусть мальчик окончит обычную городскую школу в Уигане; а потом — он пошлет его в Лондон. Пусть выучится на торговца и откроет свой магазин в столице, где будет продавать произведенные здесь, в мастерской отца, ткани. Семи или восьми лет Джерард пошел в городскую школу — старое здание с одной классной комнатой и одним учителем. Мальчик выучился читать и писать. Переложенные на стихи библейские псалмы поразили, должно быть, его воображение; позднее он сам будет сочинять стихи. От корки до корки прошел все четыре Евангелия, Деяния и Апокалипсис, в подробностях изучил священную историю, изложенную в книгах Ветхого завета, наизусть выдолбил, как и полагалось, англиканский катехизис и молитвенник. Его учили и латыни: он читал по слогам басни, речи Цицерона, поэмы Овидия и Вергилия. Выучился также началам арифметики и геометрии, логики и риторики. Учился прилежно, иногда, быть может, поражал учителя слогом сочинения или необычным поворотом мысли при ответе по священной истории. Но к занятиям точными науками, столь важными в деле коммерции, особой склонности, по всей видимости, не обнаруживал; среди сверстников выделялся, быть может, молчаливостью, задумчивой мечтательностью, равнодушием к резвым играм. Но вот школа позади. Как и задумал отец, юный Джерард едет в Лондон — великую столицу, резиденцию короля и двора, средоточие деловой, интеллектуальной и духовной жизни. В 1630 году он эпрентис, ученик-подмастерье почтенной Сары Гейтер, вдовы члена торговой компании портных Уильяма Гейтера. Он живет в ее доме в Корнхилле и помогает в лавке торговать готовым платьем, может быть, и участвует в его изготовлении. Лондон поражал, восхищал, пугал, соблазнял провинциального юношу. Под покровом вечного синевато-желтого тумана и копоти кипела лихорадочная жизнь; толпы людей спешили куда-то по узким деловым улицам Сити; кричащая роскошь елизаветинских дворцов соседствовала с отвратительной голодной нищетой. Красочные зрелища то и дело привлекали толпы народа. То какая-нибудь гильдия торжественно, с эмблемами и флагами идет за катафалком — провожает в последний путь своего сочлена. То разряженные горожане шествуют к дому лорда-мэра, чтобы участвовать в праздновании дня рождения или другого радостного события его семейной жизни. Иногда в сопровождении пестрой свиты проезжает король или королева в раззолоченной карете. Узкие темные переулки Саутворка, южной рабочей окраины, кишат цыганами и ворами. Там тоже время от времени слышатся крики и бурлят толпы: кого-то ограбили или неведомый труп прибила к берегу волна Темзы. А то на Тайберне, лобном месте, зеваки созерцают мучения очередной жертвы. Там вешают воров, бичуют и клеймят железом у позорного столба инакомыслящих. Если бы не воспитанные с детства скромность и стремление соотносить свои поступки с велениями единственно верного водителя внутри — разума, — кто знает, может быть, столичная жизнь с ее разнообразными удовольствиями — театрами и медвежьими травлями, портовыми кабачками и сомнительных достоинств женщинами, петушиными боями и азартными играми — захлестнула бы Джерарда, затянула в свой водоворот. Но нет, он бежал соблазнов. Он жил в скромном доме почтенной вдовы, вставал до зари, трудился весь день в лавке и рано ложился спать. Его привлекали не увеселения, нет. Как и многие другие юные подмастерья, он искал смысла в том существовании, которое вел сам и подобные ему. Не тогда ли, в первые годы постижения в лавке Сары Гейтер лукавой торговой науки, он почувствовал отвращение к лживому ремеслу купли-продажи? Не выгоды для себя хотелось искать ему в этой жизни, а истинной веры и понимания сложностей и тревог сего мира, с которыми сталкивался на каждом шагу. «Внешний быт лондонских гильдий того времени, — пишут историки, — сохранял всю старомодность и архаичность, унаследованную от средневековья, хотя внутренние силы уже подтачивали традиционные устои и гильдийская молодежь отзывалась на это беспричинной тревогой, бессознательным беспокойством и неутолимой жаждой новизны». За пять лет до переезда Джерарда в Лондон, в 1625 году, скончался король Яков I, который, несмотря на весь свой апломб, оказался неспособным решить сложные экономические, социальные, политические задачи, стоявшие перед Англией. Тщедушный и ничтожный человек, он думал больше всего о своем благополучии и удовольствиях — исполнении малейших своих прихотей, устройстве балов и маскарадов, угождении всесильному сатрапу — герцогу Бекингему. Божественное право королей, которое он отстаивал в своих трактатах, на деле означало для него право нещадно обирать подданных и жить в свое удовольствие. Престол унаследовал его сын, Карл I. Еще будучи принцем Уэльским, он возмутил всех добрых англичан тем, что собирался жениться на испанской принцессе-католичке. Ведь Испания была давним соперником Англии; ее пираты грабили английские торговые суда и не пускали их в Вест-Индию; испанские короли в союзе с папой плели интриги против законной английской династии. Тогда, в двадцать третьем году, брак не состоялся. Но став королем, Карл женился на католичке-француженке, дочери Генриха IV. Вместе с новой королевой в Англию прибыли папистские священники, носители духа старой антихристовой церкви, которых к тому же считали шпионами Рима. Во дворце, во внутреннем храме, служили мессы. Процветали придворные театры, балы, нечестивые, фривольные увеселения. Парламент, собравшийся в 1628 году, осмелился поднять голос против окатоличивания страны, против пустого и бесчестного герцога Бекингема, фаворита короля, против наступления на права и привилегии свободных англичан. Король по наущению Бекингема вводит незаконные, не утвержденные парламентом налоги, говорили депутаты. Король не считается с правами избранного народом парламента. Его приспешники арестовывают и заключают в тюрьму инакомыслящих. И оппозиция победила: под ее давлением Карл, всегда нуждающийся в деньгах, утвердил «Петицию о праве». «Народ Англии, — говорилось в ней, — не должен быть против своего желания принуждаем к займам и уплате налогов, не утвержденных парламентом. Никто не может быть арестован и лишен имущества иначе как по законному приговору суда. Произвольные аресты должны быть прекращены, как и постои солдат в частных домах». Ободренная оппозиция торжествовала — не только в парламенте, но и по всей стране. Из графств, из городов и маленьких местечек раздавались требования отстранить от власти Бекингема, предать его суду, отменить таможенные пошлины. В августе 1628 года фанатик-пуританин Джон Фелтон вонзил кинжал в грудь герцога; ненавистный временщик был убит наповал; лондонские подмастерья встречали привезенного на казнь убийцу цветами. Но несмотря на «Петицию о праве», несмотря на убийство Бекингема, все оставалось по-старому. Продолжались незаконные поборы, притеснения, штрафы. А в ответ на усиление оппозиции новая зловещая фигура поднимается возле короля, чтобы нагонять ужас на пуритан, еретиков, отступников «истинной англиканской веры». Гонитель пуритан и сектантов Уильям Лод назначается архиепископом Лондонским и приобретает огромное влияние на короля. И сразу страна почувствовала твердую руку нового ревнителя англиканской веры. Едва он принял сан, как король потребовал прекращения всяческих религиозных пререканий и безусловного подчинения единой, официально установленной церкви. Это означало, что отныне ереси, секты, сами убеждения будут беспощадно подавляться. В парламенте, в значительной мере состоявшем из пуритан, поднялась буря. Депутаты обрушились на католические порядки, заразой проникшие в церковь, отравившие королевский двор. Среди прочих выступил малоизвестный сельский сквайр Оливер Кромвель. Он защищал права пуританских проповедников. Парламент осудил проникновение папистских порядков в церковь, взимание налога без разрешения обеих палат, саму уплату незаконных поборов. В ответ на это король распустил парламент и заключил лидеров оппозиции в тюрьму. Общины «пытались присвоить себе всеобщую и самодовлеющую власть, которая принадлежит только нам, а не им», — говорилось в королевской резолюции. Реакция восторжествовала. Двенадцать лет после того Карл не будет созывать народных представителей. Но в годы беспарламентского правления — в те как раз годы, когда скромный провинциальный подмастерье Джерард Уинстэнли учился ремеслу торговца в лавке Сары Гейтер, — оппозиция монархическому произволу не поникла, не опустила руки. Она лишь затаилась на время, чтобы позже загреметь взрывом невиданной силы. Она гнездилась в поместьях новых дворян-джентри, которые, подобно сквайру Оливеру Кромвелю, вернувшись после разгона парламента домой, занялись переустройством хозяйства на новый лад, ища прибыли и свободы от феодальных повинностей. Она проявлялась то тут, то там, в борьбе с местными властями и судьями, в отказе платить «корабельные деньги» — незаконный побор, введенный королем, в непосещении обязательной церковной службы и в тайных молитвенных собраниях. Она таилась в сердцах хозяев мастерских и лавочек, в сердцах лондонских подмастерьев — великой и грозной силы, которой еще суждено будет явить себя миру.

Лондонские подмастерья — эпрентисы — жили своей особенной жизнью. Да, они честно трудились от зари до зари, выполняя поручения хозяев, считали и берегли копейку, не позволяли себе разгульных забав. У них имелись иные пристрастия и увлечения, занимавшие дух и разум, заполнявшие досуг. Они поднимались до света и после усердных молитв собирались вместе, и читали, и рассказывали друг другу о последних событиях. Что волновало их умы? Конечно, пуританская проповедь. Именно в ней они находили ответ на животрепещущие вопросы жизни духа, которые оказывались тесно связанными с жизнью практической — политической, экономической, социальной. Языком, понятным каждому слушателю — могучим и страстным языком Ветхого завета, — пуританские проповедники говорили с кафедр о нуждах страны: о самовластии короля, о беззаконии судей и правителей, о мерзких, нечестивых увеселениях двора. Они клеймили развратную жизнь Вавилона-Лон-дона, они взывали к отмщению. «Горе тем, — гремели они с кафедр, — которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного! Зато, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их рассеется, как прах!»… Вместе с другими подмастерьями Джерард, вероятно, ходит слушать знаменитых проповедников — Джона Эверарда, Джилса Рэндалла, Джона Баствика. Эверард пленяет не только глубоким знанием самого Писания, но и осведомленностью в тайнах науки неоплатоников, мистических откровений Николая Кузанского и Марсилио Фичино, тонкой философии Плотина, Дионисия Ареопагита, Иоганна Таулера. Джерард, может быть, и не запомнит имен этих мудрецов, но их стремление проникнуть в святая святых божественной мудрости поражает его воображение. Проповедники обращаются к пророчествам Даниила и толкуют Откровение святого Иоанна. Они говорят словами Исайи: «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот». Джерард много читает. Снова и снова перечитывает тексты священной истории, углубляется в толкования. Среди них самой популярной книгой — почти как Библия — были «Акты и памятники» Джона Фокса; Джерард внимательно ее изучал. Пять эпох, предсказанных Даниилом, означали согласно этой книге 300 лет преследований христиан в Риме, рост новой церкви, ее духовное падение, правление антихриста-папы и, наконец, время реформации и обновления. Точные даты каждой эпохи установить, конечно, было затруднительно, но схема эта утверждала главную идею: недолго осталось править миром беззаконию; страдания пуритан и сектантов неслучайны; спасение и наступление тысячелетнего царства Христова — близко. Фокс рассматривал библейские тексты и с точки зрения собственно английской истории. И юные подмастерья, читавшие его книгу, сознавали себя действующими лицами великой вселенской драмы. Они читали еще «Книгу мучеников» того же Фокса, где рассказывалось о страданиях пуритан при Марии Кровавой — королеве-католичке, нещадно преследовавшей протестантов, об их благочестии и героизме; читали трактат Джона Нэпира «Ясное раскрытие общего смысла Откровения святого Иоанна», обширный труд Томаса Брайтмана «Откровение Откровения», переведенное на английский язык сочинение Иоганна Генриха Альстеда «Возлюбленный град, или Тысячелетнее правление святых на земле». И уже тогда, в ранние юношеские годы, вставали перед Джерардом Уинстэнли смутные образы грядущего преображения мира, обновления человечества, счастья для всех, справедливости для угнетенных и обездоленных… А может быть, ему попадались в руки и книги великих английских утопистов — Томаса Мора и Френсиса Бэкона… Но мечты о счастье и попытки проникнуть в тайны грядущего наталкивались на жестокие проблемы дня. Проповедники говорили о свободе веры, о правомерности личных исканий и индивидуального общения с богом, а Уильям Лод, ставший в 1633 году архиепископом Кентерберийским и вторым после короля главой церкви, вел наступление на свободную мысль. Болезненно самолюбивый, ограниченный, жестокий, закосневший в мертвой догме старик требовал соблюдения внешней обрядности, узколобого идолопоклонства, коленопреклонений и бесчисленных крестных знамений, пышного, столь похожего на папистское, богослужения. Выступления тех пуританских проповедников, кого не утвердили в канцелярии Ло-да, были запрещены; тексты проповедей заранее составлялись под бдительным руководством архиепископа и рассылались по приходам. В угоду легкомысленной юной королеве были отменены благочестивые запреты на разгульные воскресные увеселения. А недовольные терпят гонения — их допрашивают с пристрастием в мрачных казематах суда Высокой комиссии, бичуют, клеймят каленым железом, налагают штрафы, бросают в тюрьму. В знаменательный для Джерарда Уинстэнли год — год окончания семилетнего ученичества и получения прав самостоятельного торговца — архиепископ Лод запрещает переиздание книги Фокса. Жарким июлем весь Лондон собирается на Тайберне: адвокату Уильяму Принну, доктору Баствику и священнику Бертону выжигают на лбу позорное клеймо и отрубают уши — они осмелились открыто осуждать власть епископов. Толпа негодует; она осыпает мучеников цветами; возмущение королевским и епископским произволом растет. Но и абсолютизм набирает силу. К давлению на умы прибавляется стремление выкорчевать с корнем всякую оппозицию. И еще — королю нужны деньги, деньги во что бы то ни стало. Парламент созывать опасно; значит, надо любыми средствами изыскивать источники побочных, не вотированных общинами налогов. Для выполнения этих задач еще одна зловещая фигура поднимается рядом с королем. Бывший лидер оппозиции Томас Уэнтворт берется навести в стране полицейский и финансовый порядок. Огнем и мечом он покоряет Ирландию, изгоняет местных жителей с плодородных земель, конфискует целые поместья; в несчастной стране свирепствуют иноземные чиновники; процветают незаконные поборы, штрафы, конфискации. Из Ирландии в Уайтхолл щедрой рекой текут деньги. А для усмирения местных жителей Уэнтворт создает в Ирландии регулярную армию. Всем понятно, что эта армия в любой момент может обернуться против непокорных и в самой Англии. Но королю Карлу этого мало — денег, как известно, всегда не хватает тем, кто хочет жить на широкую ногу. Ежегодно в кухнях королевского дворца Уайтхолла обрабатываются на потребу двора семь тысяч бычьих туш, семь тысяч овец, семь тысяч молоденьких ягнят и двадцать четыре тысячи птиц. Огромные количества свинины, рыбы, дичи стекаются туда; каждый день во дворце накрывают восемьдесят шесть столов — с поистине королевским гостеприимством. Но деньги — где взять денег для такого изобилия, для изысканных вин, для драгоценных шелков и бриллиантов? И Карл раздает своим придворным и льстивым купцам из Сити монополии и патенты — исключительные права на производство того или другого товара. С тем условием, что получит существенную долю их дохода. Монополии становятся важнейшим средством сбора денег без согласия парламента и значительной статьей государственного бюджета. Монополии на вино и мыло доставляют каждая ежегодно 30 000 фунтов стерлингов, монополия на табак — 13 000 фунтов. Сам король — владелец ряда монополий: ему принадлежит исключительное право выделки золотой и серебряной проволоки, производства булавок, игральных карт и квасцов. Мелкие и средние хозяева разорялись. Крупные купцы, не получившие патента, негодовали. Экономическое развитие искусственно задерживалось, и владельцы мануфактур теряли стимул к расширению производства. Установление самой возмутительной монополии — на мыло — лишило работы и источника существования множество хозяев и работников. Потребитель тоже возмущен: подавление свободной конкуренции приводило к чудовищному росту цен, а качество продуктов оставляло желать лучшего. К этому прибавлялось увеличение таможенных платежей и разного рода поборов. Глухое брожение росло, ненависть к абсолютистскому режиму и епископальной церкви искала выхода.

Положенный еще средневековыми обычаями семилетний срок ученичества Джерард Уинстэнли закончил в 1637 году, в возрасте 27 лет. Нудное, опостылевшее обучение позади: 21 февраля он становится фрименом — свободным гражданином Лондона; он принят в компанию торговцев готовым платьем. Он продолжает поддерживать тесные связи с родным Ланкаширом; вероятнее всего, отец посылает ему изделия своей мастерской — платья из сукна и бумазеи, а Джерард продает их в Лондоне. Вряд ли дело его шло успешно. Созерцательность и устремленность к неведомым глубинам духа — плохие помощники в торговле. Надо было считать десятки дублетов и юбок, заботиться о том, как подешевле купить и подороже продать. Он не чувствовал к этому призвания. Впоследствии он так будет описывать жизнь мелкого лавочника: «Если он, торгуя в этом мире, запросит за свой товар слишком мало или слишком много, — он встревожен: он делает все, что может, но сердце его полно тревоги, ибо он думает, что мог бы сделать лучше; когда дело идет ему на ум, он тревожится; ни ясная погода, ни охота. — ничто не занимает его, ибо он в постоянной тревоге… так что ни одной здравой мысли не возникает в его сердце, оно сковано раздражением и тревогой…» Не по душе ему такое состояние. «Я назвал бы это адом, — скажет он впоследствии, — ибо это — пребывание во тьме, вне жизни, вне довольства и мира божия». Да и трудно продержаться мелкому торговцу среди алчных столичных воротил, среди жестокой конкуренции торгового мира. «Хотя я и был воспитан как торговец, — скажет он, — все же поддерживать даже бедное существование — столь трудное дело, что человек скорее лишится куска хлеба, чем заработает его, торгуя среди людей, если он с открытым сердцем доверится кому-либо». Мелкому лавочнику угрожали неисчислимые беды: «болезнь, неодобрение друзей, ненависть людская, потеря имущества от огня, воды, мошенничество коварных обманщиков…» А это приводит к ужасным видениям, ночным кошмарам и страху разорения. В таком состоянии духа Джерард жил, вероятно, с самого начала своей самостоятельной деятельности. Ища выхода и отдыха от тревог, он усердно посещал церковь, слушал проповедников, читал и искал истинной веры. Он исповедовал того бога, грозный и смутный облик которого вставал из речей кальвинистских пасторов. Но карающий облик этот не давал утешения; Джерард чувствовал ложь и несправедливость официально одобренной церковной догмы. Год спустя после начала самостоятельной жизни он, быть может, шел в облаке пыли вместе с лондонской толпой за телегой, к которой был привязан истязаемый подмастерье Джон Лилберн. Этот юноша, пятью годами моложе его, Джерарда, тайно перевозил из Голландии отпечатанные там трактаты пуританских вождей. Он знал, за что борется и страдает. Его привязали к телеге, сорвали рубашку, и палач то и дело стегал треххвостой плетью по вспухшей окровавленной спине. Из толпы слышались сочувственные, подбадривающие страдальца возгласы. Потом его вместе с книгопродавцем, стариком Уортоном, зажали колодками позорного столба у здания Звездной палаты. Едва палач, примотав ремешком деревянные брусья, между которыми были зажаты голова и руки казнимого, отошел, истерзанный Лилберн начал говорить. — Братья! Не по божескому закону, не по закону нашей страны, не по воле короля терплю я это наказание, а только по злобе и жестокости прелатов. «Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Не о епископах ли это сказано? Толпа напряженно молчала. Этот неистовый человек ничего не боялся. — В каком английском законе написано, — вопрошал он, — что от обвиняемого можно требовать показаний против себя самого под присягой? Меня не поставили лицом к лицу с обвинителем. Даже римские язычники не позволяли себе такого. Они хуже язычников, хуже книжников и фарисеев, эти наши мучители — епископы. Их власть не от бога, а от дьявола, их жестокое иго над народом — печать зверя. Смелость Лилберна поражала. Нечеловеческим усилием он высвободил из колодок руку, сунул ее в карман и бросил затем в толпу несколько экземпляров «Литании» — мятежного сочинения доктора Баствика. Но было в его словах и нечто гораздо более важное, чем бесстрашие — призыв к великой борьбе против сил тьмы. — Братья мои! — звучало на площади, и дыхание замирало от величия тайн, которые должны когда-нибудь открыться. — Не бойтесь принять страдания за свободу духа! Сегодня я на себе испытал, сколько душевной силы приливает тому, кто верит в свою правду… Как отступает перед нею всякий страх и боль. Облекитесь и вы во всеоружие божье, чтобы подняться против козней дьявольских. Помните, что наша война не против плоти и крови, но против миро-правителей тьмы века сего, против духа злобы… Руки палача подняли за волосы голову говорившего и сунули кляп ему в рот. Он замолчал. Толпа не расходилась. Если в ней стоял в этот час Джерард Уинстэнли, то он понял, вероятно, что война духа против сил тьмы и злобы вела к боли, жестокости, грозила погибелью телу. Через два года скончался его отец, Эдвард Уинстэнли. 27 декабря 1639 года Джерард, по всей вероятности, присутствовал на похоронах в Уигане; но в родной городок не вернулся. Магазин готового платья в Лондоне требовал постоянного присутствия. Возможно, и другие обстоятельства влекли его в столицу. Меньше чем через год, 28 сентября 1640 года он женился на Сузан, дочке небогатого лондонского хирурга Уильяма Кинга, и поселился в Сити, на улице Олд Джури, в приходе святого Олава.

ГОДЫ БЕДСТВИИ

роза надвинулась с севера. Диковатая пуританская Шотландия, всегда стоявшая в оппозиции к английским властям, первой не пожелала мириться с произволом английского абсолютизма. Архиепископ Лод ввел там обязательное англиканское богослужение — суровые кланы затаили ненависть к религии англичан-поработителей. Лод распорядился усилить шотландский епископат — и глухое недовольство перешло в угрожающий ропот. Когда же в 1637 году по его приказу в Шотландии ввели «Книгу общих молитв» — обязательный англиканский требник, — ропот сменился открытым мятежом. Страна поднялась на защиту «Национального Ковенанта» — документа, который требовал управления страной согласно закону, соблюдения парламентских норм, а кальвинизм признавал «единственно истинной и угодной Богу верой».

В ноябре 1638 года Генеральная ассамблея Шотландии отменила власть епископов в стране и ввела пресвитерианский церковный строй. Вместо епископов во главе церковных общин встали теперь пресвитеры, избранные из почтенных, богатых граждан. Кальвинизм в стране утвердился окончательно. А в феврале следующего, 1639 года шотландская армия перешла границу и вторглась в Англию. Английские пуритане ликовали: они получили могучую поддержку от северного соседа. Карл поспешно собрал войско, но в первых же стычках с противником оно было наголову разбито. Без регулярной армии Стюарт не сумеет подавить непокорных.

Но для создания армии нужны деньги. Начался нажим на лондонских банкиров, Карл даже попробовал конфисковать у них золото и серебро. Они возмутились настолько решительно, что ему пришлось вернуть их сокровища обратно. Увещевания и угрозы покорителя Ирландии Уэнтворта — в 1640 году он получил титул графа Страффорда — не помогли: финансисты Сити отказались выдать ему требуемые суммы. Пуритане в графствах саботировали уплату налогов для войны против единоверцев. Карл пытался занять денег у Испании, у иезуитских купцов и даже у папы римского — тщетно.

И весной 1640 года наконец созывается парламент. Долгие годы произвола и тирании позади: в Вестминстер, старинные здания, отведенные для парламентских сессий, снова съезжаются народные представители. Лондонские подмастерья и хозяева мелких лавочек из уст в уста передают слова вождя оппозиции Джона Пима: «Опасность шотландского вторжения — менее грозная опасность, чем произвольное правление в стране. Первая находится далеко, а та опасность, о которой я буду говорить, находится здесь, дома!»

Парламент, вошедший в историю под названием Короткого, за три недели своего существования успел резко осудить политику короля и начать переговоры с шотландцами. 5 мая он был распущен, и молодой торговец Уинстэнли, возможно, вышел на следующий день вместе с возмущенным лондонским людом на площадь перед дворцом ненавистного Лода. В толпе раздавались выкрики: «Долой епископов! Долой церковные суды!»Потом королевские стражники стали разгонять народ, хватать зачинщиков; многих потащили в тюрьму.

Брожение шло по всей Англии, оно нарастало; английское войско вторично потерпело поражение от шотландцев, и те заняли север страны; местные жители, большинство из которых были пуританами, не оказали им сопротивления. Карла забрасывали петициями джентри из графств, наиболее разумные из пэров, горожане столицы и многочисленных местечек. Бунтовали крестьяне, разрушая вновь возведенные изгороди, продолжались волнения среди лондонских ремесленников. И осенью 1640 года король сдается: он вторично созывает парламент — Долгий парламент, как назовут его после в народе.

Все это время Уинстэнли, скромный лавочник с Олд Джури, улицы близ собора святого Павла, торговал готовым платьем. Он по-прежнему аккуратно развешивал и раскладывал по полкам дублеты и рубашки, панталоны и юбки. По вечерам, вздыхая, считал выручку, и печальная усмешка кривила его губы: доход с каждой неделей падал. А ему следовало заботиться о семье: раз ты женился, значит, отвечаешь не только за себя, но и за жену, и за будущее потомство. Он стал беспокойно спать; страх разорения заставлял просыпаться по ночам, ворочаться в постели, без конца пересчитывая: дебет — кредит, прибыль — убыток…

Позднее он сурово осудит себя за такое существование: «Прежде моя жизнь и радости, — скажет он, — были ограничены земными благами — богатством, друзьями, самодовольством, моей гордыней, жадностью и удовлетворением плотских желаний». Но и тогда уже, в первые годы торговой деятельности, смутное недовольство охватывает его. Постоянная тревога вызывает раздражение, проявляется подчас «в горьких словах и речах, в угнетении духа и беспокоит близких, которые называют это безумием или помрачением рассудка». Нет, не были безмятежными и счастливыми первые годы жизни с молодой женой в новом доме. Не было покоя ни внутри этого дома, ни в душах его обитателей, ни вне его…

Джерард, конечно, интересовался ходом дел в парламенте; каждый день приносил новые вести. Лидеры оппозиции требовали освобождения из тюрем пуритан Принна, Баствика, Бертона — тех самых, за распространение чьих трактатов бичевали и выставляли к позорному столбу подмастерье Лилберна. Пим в громовых речах обвинял короля в произволе, в незаконных арестах и поборах, в нарушении прав парламента, в искажении истинной религии. Провинциальный сквайр Оливер Кромвель требовал свободы Лилберну. По настоянию парламента Баствик, Принн и Бертон были выпущены на свободу, и Уинстэнли, вероятно, вместе с другими лондонцами радостно встречал изможденных, покалеченных палачом узников.

Он следил и за борьбой не на жизнь, а на смерть, разыгравшейся между парламентом и всесильным Страффордом, одно имя которого наводило ужас. Жестокий и коварный временщик убеждал Карла использовать созданную им в Ирландии армию для того, чтобы привести к повиновению английский парламент. Он задумал объявить вождей оппозиции государственными изменниками. Но Пим опередил его. Потребовав запереть двери парламента, он обвинил Страффорда во всех бедах, терзающих Англию: в произволе судебной власти, в жестокости тюремщиков, в разорении тысяч семей, в процветании монополий, в незаконных поборах. Против Страффорда выдвинули обвинение в государственной измене. А через месяц после ареста Страффорда обвиняют в измене и заключают в Тауэр архиепископа Лода.

Судебный процесс над первым министром разыгрывается весной 1641 года. Общины требуют смертной казни; Карл и некоторые из лордов категорически возражают. К Пиму в дом вечерами, после окончания заседаний, идут лондонские купцы, владельцы лавок и мастерских. Третьего мая огромная многотысячная толпа бушует у стен Вестминстера. «Правосудия, правосудия!» — раздаются крики. — «Долой великих преступников!» На следующий день толпа становится еще больше; она ощетинивается пиками, клинками, дрекольем. И восьмого мая лорды сдаются: они утверждают смертный приговор Страффорду.

После этого толпа перемещается к королевскому дворцу Уайтхоллу. Поют псалмы, к ночи народу еще прибывает, трепещет тревожный огонь факелов. И слабодушный монарх, обещавший своему любимцу, что ни один волос не упадет с его головы, сдается. 12 мая под ликующие клики народа, собравшегося на Тауэр-хилле, палач отсекает Страффорду голову.

Революция идет вперед, у нее свои законы, и никто уже не в силах остановить ее неумолимый ход. Парламент требует вырвать с корнем власть епископальной церкви. Лондонский люд с восторгом читает выдвинутый оппозицией «Билль о корнях и ветвях». Власть духовенства, говорится в нем, «является главной причиной и источником многих бедствий, притеснений и обид, причиняемых совести, вольностям и имуществу подданных… Наша церковь сохранила и увеличила черты большого сходства и подобия с Римской церковью: в одеяниях, во внешнем оформлении, в обрядах и порядке управления. Прелаты арестовывают и задерживают людей через специальных лиц, находящихся в их распоряжении… штрафуют и сажают в тюрьму людей всякого звания; врываются в их дома… уносят письма, книги, захватывают их имущество; устраняют от должностей; разделяют против их воли мужей и жен… Судьи страны запуганы властью и могуществом прелатов, и людям негде искать у них защиты…» Билль осуждает взяточничество, невежество, нечестность поставляемых университетами пасторов; обрушивается на монополии и патенты, которые вызывают бесчисленные злоупотребления; осуждает увеличение таможенных пошлин и налогов на предметы первой необходимости.

Но равенство в церкви означает и политическое, правовое равенство; а кое-кто не без оснований полагает, что оно ведет и к требованию имущественного уравнения, к наступлению на собственность. Лорды отклоняют мятежный билль: он заведет страну слишком далеко по пути свободы. Зато таможенные пошлины отменяются, упраздняются произвольные королевские суды — Звездная палата и Высокая комиссия, ликвидируются лесные налоги и «корабельные деньги». Армия, набранная для борьбы с шотландцами, распускается, и Карл лишается всякой опоры в Англии.

И тут восстали ирландцы. Доведенная до отчаяния, разоренная непосильными поборами и притеснениями католическая Ирландия начала кровавую резню. Англичанам не поздоровилось: восставшие убивали безоружных, женщин и детей, поджигали дома; никому не было пощады. Вдоль дорог валялись неприбранные трупы, повсюду возвышались виселицы со страшным грузом.

Для подавления ирландского мятежа парламент сам стал собирать и вооружать войско — это был еще один открытый вызов королю. «Великая ремонстрация», принятая палатой общин, в двухстах четырех пунктах перечисляет все беды и злоупотребления, которые выпали на долю несчастной Англии за годы правления последнего короля. «Большое количество общинных земель и отдельных участков отобраны у подданных… Созданы новые судебные трибуналы без законных на то оснований… Высокая комиссия в своей суровости и жестокости дошла до таких эксцессов, что почти не уступает римской инквизиции, и тем не менее архиепископ во многих случаях своею властью усиливал наказание еще больше, встречая в том поддержку Тайного совета… Пуритане — наименование, под которым они объединяют всех тех, кто хочет сохранить законы и вольности королевства и держать религию во власти последнего, — должны быть, по их мнению, либо выброшены из королевства силой, либо вытеснены из него страхом…»

Король отвергает демонстрацию и 2 января 4642 года обвиняет лидеров оппозиции в государственной измене. В соответствии с этим они подлежат заключению в тюрьму. Но палата укрывает своих вождей. Когда монарх проезжает по Сити, толпы народа кричат ему: «Привилегии парламента! Право неприкосновенности депутатов!» Это еще одна победа оппозиции: парламент и Сити действуют заодно. И Карл, взбешенный и униженный, бежит из Лондона. Королева-француженка, прихватив коронные бриллианты, в феврале отбывает на континент.

Парламент начинает сбор средств и войск для неминуемой гражданской войны. В июле подписан приказ о создании армии «для защиты… обеих палат парламента и всех тех, кто подчинится их повелениям, а также для охранения истинной веры, законов, гражданской свободы и мира в Соединенных королевствах». На стороне парламента — джентри и купцы центральных и юго-восточных графств, лавочники, ремесленники, подмастерья, работники, крестьяне — средние и мелкие, а также вся огромная масса английской бедноты.

А ветреным днем 22 августа 1642 года король в Ноттингемском замке под гром барабанов и возгласы труб поднимает огромный старинный штандарт, призывая верных вассалов встать на его защиту в борьбе с непокорным парламентом. С ним лорды-аристократы, крупные землевладельцы, часть зажиточных фригольдеров, крупные купцы, получавшие монополии и подачки, отсталое феодальное дворянство Севера и Запада. Гражданская война началась. Пророчества, с пристрастным вниманием изучавшиеся в тайных молельнях сектантов, исполнились: «И встанет народ на народ и брат на брата…»

роза надвинулась с севера. Диковатая пуританская Шотландия, всегда стоявшая в оппозиции к английским властям, первой не пожелала мириться с произволом английского абсолютизма. Архиепископ Лод ввел там обязательное англиканское богослужение — суровые кланы затаили ненависть к религии англичан-поработителей. Лод распорядился усилить шотландский епископат — и глухое недовольство перешло в угрожающий ропот. Когда же в 1637 году по его приказу в Шотландии ввели «Книгу общих молитв» — обязательный англиканский требник, — ропот сменился открытым мятежом. Страна поднялась на защиту «Национального Ковенанта» — документа, который требовал управления страной согласно закону, соблюдения парламентских норм, а кальвинизм признавал «единственно истинной и угодной Богу верой».

В ноябре 1638 года Генеральная ассамблея Шотландии отменила власть епископов в стране и ввела пресвитерианский церковный строй. Вместо епископов во главе церковных общин встали теперь пресвитеры, избранные из почтенных, богатых граждан. Кальвинизм в стране утвердился окончательно. А в феврале следующего, 1639 года шотландская армия перешла границу и вторглась в Англию. Английские пуритане ликовали: они получили могучую поддержку от северного соседа. Карл поспешно собрал войско, но в первых же стычках с противником оно было наголову разбито. Без регулярной армии Стюарт не сумеет подавить непокорных.

Но для создания армии нужны деньги. Начался нажим на лондонских банкиров, Карл даже попробовал конфисковать у них золото и серебро. Они возмутились настолько решительно, что ему пришлось вернуть их сокровища обратно. Увещевания и угрозы покорителя Ирландии Уэнтворта — в 1640 году он получил титул графа Страффорда — не помогли: финансисты Сити отказались выдать ему требуемые суммы. Пуритане в графствах саботировали уплату налогов для войны против единоверцев. Карл пытался занять денег у Испании, у иезуитских купцов и даже у папы римского — тщетно.

И весной 1640 года наконец созывается парламент. Долгие годы произвола и тирании позади: в Вестминстер, старинные здания, отведенные для парламентских сессий, снова съезжаются народные представители. Лондонские подмастерья и хозяева мелких лавочек из уст в уста передают слова вождя оппозиции Джона Пима: «Опасность шотландского вторжения — менее грозная опасность, чем произвольное правление в стране. Первая находится далеко, а та опасность, о которой я буду говорить, находится здесь, дома!»

Парламент, вошедший в историю под названием Короткого, за три недели своего существования успел резко осудить политику короля и начать переговоры с шотландцами. 5 мая он был распущен, и молодой торговец Уинстэнли, возможно, вышел на следующий день вместе с возмущенным лондонским людом на площадь перед дворцом ненавистного Лода. В толпе раздавались выкрики: «Долой епископов! Долой церковные суды!»Потом королевские стражники стали разгонять народ, хватать зачинщиков; многих потащили в тюрьму.

Брожение шло по всей Англии, оно нарастало; английское войско вторично потерпело поражение от шотландцев, и те заняли север страны; местные жители, большинство из которых были пуританами, не оказали им сопротивления. Карла забрасывали петициями джентри из графств, наиболее разумные из пэров, горожане столицы и многочисленных местечек. Бунтовали крестьяне, разрушая вновь возведенные изгороди, продолжались волнения среди лондонских ремесленников. И осенью 1640 года король сдается: он вторично созывает парламент — Долгий парламент, как назовут его после в народе.

Все это время Уинстэнли, скромный лавочник с Олд Джури, улицы близ собора святого Павла, торговал готовым платьем. Он по-прежнему аккуратно развешивал и раскладывал по полкам дублеты и рубашки, панталоны и юбки. По вечерам, вздыхая, считал выручку, и печальная усмешка кривила его губы: доход с каждой неделей падал. А ему следовало заботиться о семье: раз ты женился, значит, отвечаешь не только за себя, но и за жену, и за будущее потомство. Он стал беспокойно спать; страх разорения заставлял просыпаться по ночам, ворочаться в постели, без конца пересчитывая: дебет — кредит, прибыль — убыток…

Позднее он сурово осудит себя за такое существование: «Прежде моя жизнь и радости, — скажет он, — были ограничены земными благами — богатством, друзьями, самодовольством, моей гордыней, жадностью и удовлетворением плотских желаний». Но и тогда уже, в первые годы торговой деятельности, смутное недовольство охватывает его. Постоянная тревога вызывает раздражение, проявляется подчас «в горьких словах и речах, в угнетении духа и беспокоит близких, которые называют это безумием или помрачением рассудка». Нет, не были безмятежными и счастливыми первые годы жизни с молодой женой в новом доме. Не было покоя ни внутри этого дома, ни в душах его обитателей, ни вне его…

Джерард, конечно, интересовался ходом дел в парламенте; каждый день приносил новые вести. Лидеры оппозиции требовали освобождения из тюрем пуритан Принна, Баствика, Бертона — тех самых, за распространение чьих трактатов бичевали и выставляли к позорному столбу подмастерье Лилберна. Пим в громовых речах обвинял короля в произволе, в незаконных арестах и поборах, в нарушении прав парламента, в искажении истинной религии. Провинциальный сквайр Оливер Кромвель требовал свободы Лилберну. По настоянию парламента Баствик, Принн и Бертон были выпущены на свободу, и Уинстэнли, вероятно, вместе с другими лондонцами радостно встречал изможденных, покалеченных палачом узников.

Он следил и за борьбой не на жизнь, а на смерть, разыгравшейся между парламентом и всесильным Страффордом, одно имя которого наводило ужас. Жестокий и коварный временщик убеждал Карла использовать созданную им в Ирландии армию для того, чтобы привести к повиновению английский парламент. Он задумал объявить вождей оппозиции государственными изменниками. Но Пим опередил его. Потребовав запереть двери парламента, он обвинил Страффорда во всех бедах, терзающих Англию: в произволе судебной власти, в жестокости тюремщиков, в разорении тысяч семей, в процветании монополий, в незаконных поборах. Против Страффорда выдвинули обвинение в государственной измене. А через месяц после ареста Страффорда обвиняют в измене и заключают в Тауэр архиепископа Лода.

Судебный процесс над первым министром разыгрывается весной 1641 года. Общины требуют смертной казни; Карл и некоторые из лордов категорически возражают. К Пиму в дом вечерами, после окончания заседаний, идут лондонские купцы, владельцы лавок и мастерских. Третьего мая огромная многотысячная толпа бушует у стен Вестминстера. «Правосудия, правосудия!» — раздаются крики. — «Долой великих преступников!» На следующий день толпа становится еще больше; она ощетинивается пиками, клинками, дрекольем. И восьмого мая лорды сдаются: они утверждают смертный приговор Страффорду.

После этого толпа перемещается к королевскому дворцу Уайтхоллу. Поют псалмы, к ночи народу еще прибывает, трепещет тревожный огонь факелов. И слабодушный монарх, обещавший своему любимцу, что ни один волос не упадет с его головы, сдается. 12 мая под ликующие клики народа, собравшегося на Тауэр-хилле, палач отсекает Страффорду голову.

Революция идет вперед, у нее свои законы, и никто уже не в силах остановить ее неумолимый ход. Парламент требует вырвать с корнем власть епископальной церкви. Лондонский люд с восторгом читает выдвинутый оппозицией «Билль о корнях и ветвях». Власть духовенства, говорится в нем, «является главной причиной и источником многих бедствий, притеснений и обид, причиняемых совести, вольностям и имуществу подданных… Наша церковь сохранила и увеличила черты большого сходства и подобия с Римской церковью: в одеяниях, во внешнем оформлении, в обрядах и порядке управления. Прелаты арестовывают и задерживают людей через специальных лиц, находящихся в их распоряжении… штрафуют и сажают в тюрьму людей всякого звания; врываются в их дома… уносят письма, книги, захватывают их имущество; устраняют от должностей; разделяют против их воли мужей и жен… Судьи страны запуганы властью и могуществом прелатов, и людям негде искать у них защиты…» Билль осуждает взяточничество, невежество, нечестность поставляемых университетами пасторов; обрушивается на монополии и патенты, которые вызывают бесчисленные злоупотребления; осуждает увеличение таможенных пошлин и налогов на предметы первой необходимости.

Но равенство в церкви означает и политическое, правовое равенство; а кое-кто не без оснований полагает, что оно ведет и к требованию имущественного уравнения, к наступлению на собственность. Лорды отклоняют мятежный билль: он заведет страну слишком далеко по пути свободы. Зато таможенные пошлины отменяются, упраздняются произвольные королевские суды — Звездная палата и Высокая комиссия, ликвидируются лесные налоги и «корабельные деньги». Армия, набранная для борьбы с шотландцами, распускается, и Карл лишается всякой опоры в Англии.

И тут восстали ирландцы. Доведенная до отчаяния, разоренная непосильными поборами и притеснениями католическая Ирландия начала кровавую резню. Англичанам не поздоровилось: восставшие убивали безоружных, женщин и детей, поджигали дома; никому не было пощады. Вдоль дорог валялись неприбранные трупы, повсюду возвышались виселицы со страшным грузом.

Для подавления ирландского мятежа парламент сам стал собирать и вооружать войско — это был еще один открытый вызов королю. «Великая ремонстрация», принятая палатой общин, в двухстах четырех пунктах перечисляет все беды и злоупотребления, которые выпали на долю несчастной Англии за годы правления последнего короля. «Большое количество общинных земель и отдельных участков отобраны у подданных… Созданы новые судебные трибуналы без законных на то оснований… Высокая комиссия в своей суровости и жестокости дошла до таких эксцессов, что почти не уступает римской инквизиции, и тем не менее архиепископ во многих случаях своею властью усиливал наказание еще больше, встречая в том поддержку Тайного совета… Пуритане — наименование, под которым они объединяют всех тех, кто хочет сохранить законы и вольности королевства и держать религию во власти последнего, — должны быть, по их мнению, либо выброшены из королевства силой, либо вытеснены из него страхом…»

Король отвергает демонстрацию и 2 января 4642 года обвиняет лидеров оппозиции в государственной измене. В соответствии с этим они подлежат заключению в тюрьму. Но палата укрывает своих вождей. Когда монарх проезжает по Сити, толпы народа кричат ему: «Привилегии парламента! Право неприкосновенности депутатов!» Это еще одна победа оппозиции: парламент и Сити действуют заодно. И Карл, взбешенный и униженный, бежит из Лондона. Королева-француженка, прихватив коронные бриллианты, в феврале отбывает на континент.

Парламент начинает сбор средств и войск для неминуемой гражданской войны. В июле подписан приказ о создании армии «для защиты… обеих палат парламента и всех тех, кто подчинится их повелениям, а также для охранения истинной веры, законов, гражданской свободы и мира в Соединенных королевствах». На стороне парламента — джентри и купцы центральных и юго-восточных графств, лавочники, ремесленники, подмастерья, работники, крестьяне — средние и мелкие, а также вся огромная масса английской бедноты.

А ветреным днем 22 августа 1642 года король в Ноттингемском замке под гром барабанов и возгласы труб поднимает огромный старинный штандарт, призывая верных вассалов встать на его защиту в борьбе с непокорным парламентом. С ним лорды-аристократы, крупные землевладельцы, часть зажиточных фригольдеров, крупные купцы, получавшие монополии и подачки, отсталое феодальное дворянство Севера и Запада. Гражданская война началась. Пророчества, с пристрастным вниманием изучавшиеся в тайных молельнях сектантов, исполнились: «И встанет народ на народ и брат на брата…»

А Джерард Уинстэнли все это время продолжал торговать в своей лавке в Сити. Революция надвигалась на его глазах. Он видел воочию, как развертывалась великая драма, и, может быть, участвовал вместе с другими лондонцами в ее начальных актах: требовал казни Страффорда, уничтожения власти епископов, свободы пуританской проповеди. Тем более что дела в его магазине шли неважно. Кризис, в который вступила страна, никак не благоприятствовал успеху мелкого лавочника. Уже несколько десятилетий назад предприимчивые столичные купцы стали вытеснять мелких торговцев, особенно прибывших из провинции. А в десятилетие перед революцией, когда король щедро раздавал монополии, положение мелких хозяев решительно ухудшилось. Отдельные крупные предприниматели и торговые корпорации Сити шли по стопам королевской политики: они сами присваивали себе монопольное положение в торговле, всеми силами старались добиться прерогатив. Скромные лавочники, подобные Уинстэнли, попадали в зависимость от крупных; им постоянно грозило разорение. Вытесненные в глухие узкие кварталы, на зады улиц, они не имели защиты. Многие из них оказывались в кабале или становились банкротами. Закон — хваленый английский закон, изобилующий добавлениями, поправками и толкованиями, — всегда оставался на стороне сильного. Позднее Уинстэнли напишет: «Человек старается быть мудрым, а закон доказывает, что он глупец; он хочет быть справедливым, а в свете закона выглядит зловредным лицемером; он хочет иметь веру и благочестие, а закон показывает ему, что он безбожный грешник…» А он еще был непрактичен, Джерард Уинстэнли, не было в нем той торговой смекалки, которая позволяет ловкому человеку выкрутиться из любых обстоятельств. Мир, где продают и покупают, был ему чужд с самого начала. Он и в лавке, раскладывая товар или тоскливо ожидая покупателя, временами вдруг ловил себя на том, что думает совсем не о деле, а о вещах всеобщих и отвлеченных. Он недоволен своей жизнью. «Я сам не знал ничего, за исключением того, что получил по традиции из уст и писаний других, — вспоминал он позднее. — Я славил Бога, но не ведал, ни кто он, ни где он, так что я жил во тьме, будучи ослеплен воображением собственной плоти и воображением тех, кто поднимается на проповедническую кафедру, чтобы наставлять народ в знании господа, хотя сами они не ведают его…» Печаль и разъедающая душу горечь жили в нем постоянно. «Мое довольство часто разлеталось на куски, и наконец мне было указано, что, строя на словах и писаниях других людей или ища Бога вне себя, я строил на песке и не знал, что такое краеугольный камень…» В апреле 1641 года Уинстэнли заключил договор с неким Ричардом Олсвортом, гражданином Лондона, «о поставке бумазейных тканей, льняной одежды и подобных товаров». Через год началась гражданская война, налоги подскочили, покупатели в лавку почти не заглядывали. А еще через год, когда война бушевала уже вовсю, когда парламентские войска терпели поражения от бешеных налетов конницы принца Руперта, а Кромвель поспешно формировал первые отряды будущей армии железнобоких, мелкий лондонский торговец готовым платьем Джерард Уинстэнли разоряется окончательно. Его капиталы были не велики: почти за три года оборот сделок составил 331 фунт и 1 шиллинг. Теперь, после банкротства и ликвидации магазина, он оставался должен означенному Ричарду Олсворту 114 фунтов. Период относительного благополучия окончился: Джерард Уинстэнли из мелкого хозяина и торговца перешел в разряд неимущих. Он не вернулся под осиротевший родительский кров в Уиган; не остался в Лондоне, чтобы пополнить несметное число искателей поденного заработка; не сделался бродягой. Он принял приглашение друзей и уехал в графство Серри — сначала в Кингстон, потом в Уолтон-на-Темзе. Друзей этих он приобрел, может быть, через тестя, хирурга Уильяма Кинга: тот имел небольшое земельное владение в Серри возле местечка Кобэм, что стоит на реке Моль, впадающей в Темзу.

В деревне легче прокормиться, чем в огромном равнодушном Лондоне. И в то же время Серри совсем близко от Сити: всего два-три часа езды на хорошем коне. Можно было не рвать связей, завязавшихся там за тринадцать лет жизни, и все же уйти от забот, суеты, треволнений гигантского муравейника столицы. В тридцать три года он должен был начать жизнь заново. Он оказался в пустыне, в тишине; прихотливый Моль, то разливаясь по равнине и обегая острова, то уходя под землю, в известняки, подобно кроту, от чего и получил свое название[2], неспешно бежал к Темзе. То приближаясь к нему, то удаляясь, изобилуя отмелями и заводями, тек У эй. А между ними, среди лугов и пойменных болот, важно возвышался огромный пустынный горб холма Святого Георгия, поросший вереском, дроком, терновником и редкими рощами буков. Уинстэнли оказался лишенным всего: имущество было продано за долги, компаньон его предал, жена покинула. Сузан не последовала за мужем в деревню, а, вероятнее всего, осталась в доме отца. Какая драма разыгралась между ними — неизвестно; но мы не встретим упоминания о Сузан ни в одном из его сочинений: будто и не было у него никогда жены. И детей этот брак не принес. Тем легче было расстаться. В грязной бедной деревне он нанялся пасти скот своих соседей и тем кормился. Отчаяние владело его душой, ощущение холодного одиночества, конца, потери всего. «Я не имел ни состояния, ни определенного места жительства, ни способа добыть пропитание, все было зачеркнуто; у меня не было ни сердечного друга, ни помощи от людей; если кто-то и хотел помочь мне, то только для своей собственной выгоды, и когда они получали от меня, что могли, они покидали меня и становились врагами. Так что душа моя увидела, что она оставлена одна; и в этом бедствии страх и неверие, два могучих дьявола, обрушиваются на бедное создание и сдавливают его… Он смотрит на людей и мир вокруг — и нет от них помощи, все предали его и стоят равнодушно в стороне, он смотрит в себя самого — и не видит ничего, кроме рабского страха и неверия, вопрошая правду и силу божию: как такое могло случиться?» Медленно бредя за стадом по лугам и кочковатым общинным выгонам пустынного холма или ночами лежа без сна на соломенном тюфяке в убогой каморке, он мог думать, думать без конца, снова и снова мысленно переживать происшедшее, пересматривать прежнюю свою жизнь, искать в ней смысл. Он пытался найти утешение в Евангелии. Углублялся в пророчества Даниила и туманные угрозы Апокалипсиса. Вспоминал прочитанное раньше. Еще в бытность свою лондонским торговцем он, возможно, встречал у книгопродавца и просматривал популярные среди сектантов трактаты. Один назывался «Личное правление Христа на земле». Он вышел в 1641 году, его автором был Джон Арчер. Он писал об огромном истукане, который привиделся царю Навуходоносору: голова из чистого золота, руки и грудь — из серебра, чрево и бедра медные, а ноги частью железные, а частью глиняные. И о четырех зверях, явившихся во сне Даниилу: лев с орлиными крыльями, медведь, барс с четырьмя головами и ужасный зверь о десяти рогах. И об ангеле с раскрытой книгой в руках, и о жене, облеченной в солнце, и красном драконе, и о войне Михаила и ангелов против этого дракона, древнего змия, называемого диаволом и сатаною. О победе над ним и спасении, и о суде над великою блудницей. В другом трактате, изданном в том же году — «Проблеск славы Сиона» — речь шла о страданиях и нуждах простого народа. Его автор Томас Гудвин заверял, что то место в Откровении Иоанна, где сказано: «…святые будут править с ним тысячу лет», не может означать, что они будут править с ним на небесах. «Этого быть не могло, — писал он, — и потому это должно означать, что Иисус Христос придет и будет править со славою здесь, в течение тысячи лет. И хотя это может показаться странным, никто до сих пор не обратил на это внимания». А когда небесное царство придет на землю, нужда в законах и земных властях отпадет, ибо «само присутствие Христа заменит всякие земные установления». Трактат обещал единство и любовь между сектами и изобилие плодов земных для всех людей — богатых и бедных, знатных и униженных… Может быть, именно в это время Уинстэнли изучает английские статуты и Великую хартию вольностей, дарованную Англии королем Иоанном Безземельным в 1215 году, — позднее он будет ссылаться на них в своих трактатах, — а также «Институции» знаменитого юриста Эдварда Кока. Но больше всего в эти годы он читает горькую книгу жизни одинокого бедняка, лишенного средств к существованию. Он видел, как темны, забиты, несчастны люди вокруг него. Он каждый день сталкивался с их бедами и пороками. И вместе с тем какое утешение давало ему общение с бесхитростными крестьянскими сердцами! Он видел, насколько далека их мирная жизнь от суетных тревог купли и продажи. Насколько полна труда, естественна и чиста. Он наблюдал, как они делились друг с другом пищей, одеждой, кровом. Он постиг, как мало человеку нужно для того, чтобы жить в этом мире, — и чем проще, чем ближе к природе его существование, тем больший покой обретает душа.