Призванный хранить [Николай Анатольевич Буянов] (fb2) читать постранично

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

- 1

- 2

- 3

- . . .

- последняя (155) »

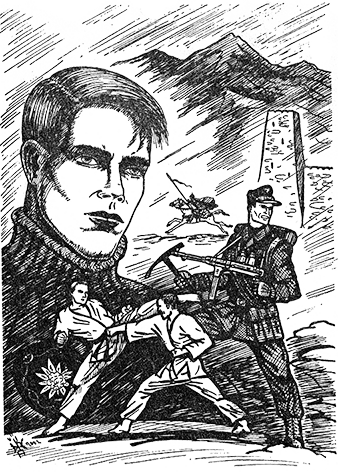

Призванный хранить

Наде и Нине

Крепость Тебриз на склоне священной горы Алу,

Центральный Кавказ, II мукхарам 780 г. Хиджры

В эту пору в низинах всегда цвели сады. Множество селений, прилепившихся к склонам гор, утопали в причудливом соцветье чёрного (вспаханная земля — плодородная, способная превратить в живое дерево даже вкопанную оглоблю), белого (сады, целое море яблоневых садов в шапке густых дурманящих ароматов) и зелёного — яркая молодая трава, горячая, клейкая от солнца, по которой в детстве я так любил бегать босиком... Впрочем, вру: в детстве я ненавидел бегать без обуви — трава казалась слишком колкой и грубой для моих нежных ступней, к тому же она ассоциировалась у меня с летом, жарой и множеством насекомых, которых я тоже ненавидел и боялся. Даже безобидные муравьи вызывали у меня почти панический ужас — не говоря уж о пчёлах и медведках... Я всегда был неженкой. Однако никому даже в голову не приходило посмеяться надо мной. Только ей... Только ей я мог позволить и простить все, даже смех — впрочем, совсем необидный, ласковый и чуточку снисходительный. Ей — моей Женщине, единственной во всей Вселенной, Женщине, Которую Я Любил, Женщине моих грёз... Помнится, мы сидели в саду на расстеленном на земле покрывале. Покрывало было нежного персикового оттенка с большими вышитыми цветами — его ткали мастерицы из Дербента, на весь мир славного своими тканями. Вокруг цвели яблони, белый цвет медленно осыпался нам под ноги, и низко гудели пчёлы. Одна вдруг села мне на палец — наверное, её привлёк запах мёда, налитого в глиняную пиалу. Я отшатнулся, и она, моя Женщина, успела заметить секундный страх, исказивший моё лицо. И рассмеялась. Я покраснел от стыда и разозлился. Она успокаивающе дотронулась до меня, капнула мёду себе на ладонь и протянула руку вверх. Тут же на неё села пчела (меня даже дрожь пробрала, когда я представил, как она скребёт по коже своими лапками), подползла к капельке мёда и погрузила в неё хоботок. Женщина не пошевелилась, позволяя пчеле насытиться. Потом пчела поднялась, сделала круг над её головой — я поклясться бы мог, она благодарила её! И — улетела. Я смотрел зачарованно. Меня восхищало в этой Женщине всё — каждая чёрточка её точёного лица, каждый волосок, каждая складочка одежды. Не удержавшись, я робко коснулся её, и меня словно поразило молнией. Жар ударил мне в голову — она перехватила мой взгляд и поняла... Потом мы прогнали слуг и занялись любовью, прямо там, под цветущими яблонями. И каждый раз, бессчётное их число, я умирал, касаясь её, и возрождался, чтобы снова умереть, сгорая на высоком костре, падая в пропасть со скалы, окунаясь с головой в ледяную горную реку, чтобы никогда не вынырнуть... Я и сгорел бы ради неё, если бы только она приказала. И не испугался бы целого роя диких пчёл или тысячи вражеских стрел и мечей. Или гнева самого Аллаха — я бы сумел защитить её от всего. Я был уверен в этом, потому что был в ту пору молод и до глупости наивен. Теперь от той щенячьей наивности не осталось и следа. На смену юности пришла нездоровая рыхлость в фигуре, одышка и артрит; каллиграфия моя была всё ещё безупречна, но каждый раз, берясь за камышовое перо для письма, я испытывал боль в искривлённых пальцах. Хотя я давно привык к боли, она стала для меня своего рода знаком: я ощущаю её — значит, ещё жив... Человек, стоявший перед узким стрельчатым окном — не окном, а скорее, бойницей, пошевелился, и я поднял на него глаза. И подумал, что время сохранило его лучше, чем меня. Царь Грузии Гюрли и сейчас, в весьма зрелые годы, обладал великолепной фигурой и литыми мышцами (их не могла скрыть даже броня из позолоченных пластин, надетая поверх парчового кафтана). Я видел его чеканный профиль: гордо посаженная голова на широких плечах, хорошей лепки нос и раздвоенный, как жало змеи, подбородок. Ей-богу, будь я женщиной, я влюбился бы без оглядки — в этот подбородок нельзя было не влюбиться. Таким он был — таким он останется в веках, правитель Грузии, поэт, красавец и воин, покоритель народов и непокорных женских сердец. Жизнь воина — жизнь в седле, в кровавых схватках, в постоянном, даже во сне, чувстве опасности, когда полагаться можно лишь на зоркость глаз, силу мышц и звериную реакцию — такая жизнь действует на мужчину подобно целительному бальзаму: может убить раньше времени, но если боги будут милостивы — долго не даст состариться. Я никогда не был таким: тренируя ум и память, я забывал о теле. И оно мстило мне исподтишка. Сейчас я почему-то сожалел об этом — в последнюю ночь нашей жизни. Ибо следующего заката мне не суждено будет увидеть. Было почти светло: всюду, куда ни кинь взгляд, сверкали во тьме костры. Их было много: больше, чем звёзд на небе. Или песчинок на дне реки, или капель в дожде. Я попробовал

- 1

- 2

- 3

- . . .

- последняя (155) »

Последние комментарии

1 час 11 минут назад

3 часов 41 минут назад

3 часов 49 минут назад

1 день 15 часов назад

1 день 19 часов назад

1 день 21 часов назад