Квакша [Константин Георгиевич Паустовский] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Константин Георгиевич Паустовский Квакша

рассказы

Барсучий нос

Озеро около берегов было засыпано ворохами жёлтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули. Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась чёрной, как дёготь. Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами. Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далёкие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звёзды. У нас на стоянке горел костёр. Мы жгли его весь день и ночь напролёт, чтобы отгонять волков, — они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и весёлые человеческие крики. Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. Картошка жарилась на сковороде, от неё шёл острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах. С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночёвки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он всё замечал и рассказывал. Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины.

Мы делали вид, что верили ему. Всё, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над чёрными озёрами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен. Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, — кто знает, что это мог быть за зверь! Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с чёрными пронзительными глазами. Наконец показалась полосатая шкурка. Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке. Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжётся, но я опоздал — барсук прыгнул к сковородке и сунул в неё нос…

Запахло палёной кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука. Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожжённый нос. Я не поверил. Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах — мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться. Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук. Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом. Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожжённый нос. Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами. Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь. Через год я встретил на берегах этого же озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники. С тех пор я его больше не видел.

Заячьи лапы

К ветеринару в наше село пришёл с Урженского озера Ваня Малявин и принёс завёрнутого в рваную ватную куртку маленького тёплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слёз глазами… — Ты что, одурел? — крикнул ветеринар. — Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец! — А вы не лайтесь, это заяц особенный, — хриплым шёпотом сказал Ваня. — Его дед прислал, велел лечить. — От чего лечить то? — Лапы у него пожжённые.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед: — Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком — деду будет закуска. Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слёзы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой. — Ты чего, малый? — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу. — Чего вы, сердешные, вдвоём слёзы льёте? Ай случилось что? — Пожжённый он, дедушкин заяц, — сказал тихо Ваня. — На лесном пожаре лапы себе пожёг, бегать не может. Вот вот, гляди, умрёт. — Не умрёт, малый, — прошамкала Анисья. — Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несёт его в город к Карлу Петровичу. Ваня вытер слёзы и пошёл лесами домой, на Урженское озеро. Он не шёл, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошёл стороной на север около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах. Заяц стонал. Ваня нашёл по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих. — Ты чего, серый? — тихо спросил Ваня. — Ты бы поел. Заяц молчал. — Ты бы поел, — повторил Ваня, и голос его задрожал. — Может, пить хочешь? Заяц повёл рваным ухом и закрыл глаза. Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес — надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.

Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень. Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрёл в город. Ваня нёс зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал. Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар. На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился. — Не то лошадь, не то невеста — шут их разбери! — сказал он и сплюнул. Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал: — Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш — специалист по детским болезням — уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам? Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца. — Это мне нравится! — сказал аптекарь. — Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится! Он нервно снял пенсне, протёр, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался на месте. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным. — Почтовая улица, три! — вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую то растрепанную толстую книгу. — Три! Дед с Ваней добрели до Почтовой улицы как раз вовремя — из за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи, и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга; далеко за Полянами уже горел стог сена, зажжённый ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер. Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрёпанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился. — Я не ветеринар, — сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. — Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев. — Что ребёнок, что заяц — всё одно, — упрямо пробормотал дед. — Всё одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить! Ещё через минуту Карл Петрович — старик с седыми взъерошенными бровями — волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда. Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушёл на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем. Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришёл длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце. Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпьё и понёс домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо: «Заяц не продажный, живая душа, пусть живёт на воле. При сём остаюсь. Ларион Малявин». Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь. Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели и звёзды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал — воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далёкого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце. В августе дед пошёл охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал. Дед пошёл дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать. Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идёт прямо на него. Ветер перешёл в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шёл со скоростью тридцати километров в час. Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени. Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели. Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идёт огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает. Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так то шибко!»

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед, — оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понёс домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя. — Да, — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, — да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек. — Чем же ты провинился? — А ты ведь погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь! Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарём и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял всё.

Квакша

Жара стояла над землёй уже целый месяц. Взрослые говорили, что эту жару видно «невооружённым глазом». — Как это можно увидеть жару? — спрашивала всех Таня. Тане было пять лет, и потому она каждый день узнавала от взрослых много новых вещей. Действительно, можно было поверить дяде Глебу, что «сколько ни проживёшь на этом свете, хоть триста лет, а всего не узнаешь». — Пойдём наверх, я тебе покажу жару, — сказал Глеб. — Оттуда лучше видно. Таня вскарабкалась по крутой лестнице на мезонин. Там было светло и душно от нагретой крыши. Ветки старого клёна так упорно лезли в окна, что окна трудно было закрыть. Может быть, поэтому они всё лето и простояли настежь. На мезонине был балкон с резными перилами. Глеб показал Тане с балкона луга за рекой и на дальний лес. — Видишь жёлтый дым? Как от самовара. И весь воздух дрожит. Это и есть жара. Всё можно заметить человеческим глазом. И жару, и холод, что хочешь. — А холод — когда снег? — спросила Таня. — Нет. Даже летом можно заметить. Вот будут прохладные дни, тогда я тебе покажу, как выглядит холод. — А как? — Небо вечером бывает зелёное, как мокрая трава. Холодное небо.

Пока же стояла жара, и больше всех от неё страдала маленькая лягушка. Она жила во дворе, под кустом бузины. Двор так раскалялся от солнца, что всё живое пряталось. Даже муравьи не решались выбегать днём из подземных своих муравейников, а терпеливо дожидались вечера. Только одни кузнечики не боялись жары. Чем горячее был день, тем выше они прыгали и громче трещали. Поймать их было невозможно, и лягушка начала голодать. Однажды она нашла щель под дверью в каменный погреб и с тех пор все дни просиживала, сонная, в погребе, на холодных кирпичных ступеньках. Когда молодая работница Ариша спускалась в погреб за молоком, лягушка просыпалась, прыгала в сторону и пряталась за разбитый цветочный горшок. Ариша каждый раз пронзительно вскрикивала.

По вечерам лягушка вылезала во двор и осторожно пробиралась в тот угол, где на клумбе распускался к ночи табак и тесно росли кустистые астры. Цветы каждый вечер поливали из лейки, и потому на клумбе можно было дышать, — от политой земли тянуло сыростью, а с пахучих белых цветов табака изредка падали на голову холодные капли. Лягушка сидела в темноте, таращила глаза и ждала, когда люди перестанут ходить, разговаривать, звенеть стаканами, стучать медным стерженьком от рукомойника и, наконец, прикрутят лампы, задуют их и дом сразу сделается тёмным и таинственным. Тогда можно будет немного попрыгать по клумбе, пожевать листья астр, потрогать лапкой уснувшего шмеля, чтобы послушать, как он заворчит сквозь сон. А потом прокашляются и закричат по всем дворам петухи и придёт полночь — самое хорошее время. Может быть, даже упадёт роса и в мокрой траве заблестят звёзды. Ночь будет тянуться долго, тихая и прохладная, и в лугах загудит нелюдимая птица выпь. Бородатый Глеб был старым, опытным рыболовом. Каждый вечер он убирал со стола скатерть, осторожно высыпал из разных коробочек бронзовые золочёные крючки, круглые свинцовые грузила и прозрачные разноцветные лески и начинал чинить свои удочки. Тогда Тане не разрешалось подходить к столу, чтобы какой нибудь «мушиный» крючок не впился ей в палец. Когда Глеб чинил удочки, он всегда напевал одно и то же:

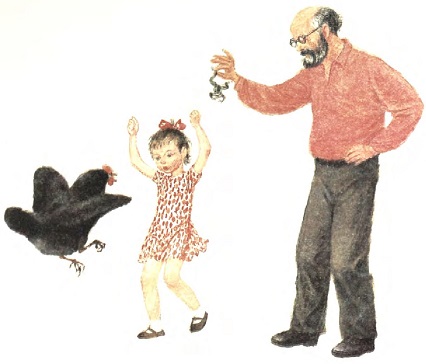

Глеб начал ходить за три километра в овраг, где под кучами старых щепок можно было накопать за час десятка два червей. Глеб их берёг, будто эти черви были золотые: перекладывал сырым мхом, завязывал банку с червями марлей и держал её в тёмном погребе. Там то их и отыскала маленькая лягушка. Она долго трудилась, пока стащила марлю, потом залезла в банку и начала есть червей. Она так увлеклась, что не заметила, как в погреб спустился Глеб, вытащил её из банки за задние лапки и вынес во двор. Там Таня кормила злую подслеповатую курицу. — Вот! — сказал Глеб грозным голосом. — Человек трудится в поте лица, чтобы нарыть хоть десяток червей, а нахальная лягушка бессовестно их ворует. И даже научилась развязывать марлю. Придётся её проучить. — Как? — спросила с испугом Таня, а курица искоса посмотрела на лягушку прищуренным глазом. — Отдать её на съедение этой курице — и всё! Лягушка отчаянно задрыгала лапками, но вырваться ей не удалось. Курица взъерошилась, взлетела и чуть было не вырвала лягушку у Глеба.

— Не смей! — закричала Таня на курицу и заплакала. Курица отбежала в сторону, поджала лапу и стала ждать, что будет дальше. — Дядя Глеб, зачем же её убивать? Дай её мне. — Чтобы она опять воровала? — Нет. Я её посажу в стеклянную банку и буду кормить. Разве тебе самому её не жалко? — Ну ладно, — согласился Глеб. — Бери, так и быть. Ни за что бы я её не простил, если бы ты не заступилась. И если бы это была обыкновенная лягушка. — А разве она необыкновенная? — спросила Таня и перестала плакать. — А ты не видишь? Это древесная лягушка, квакша. Она замечательно предсказывает дождь. — Вот она его нам и предскажет, — с облегчением вздохнула Таня и скороговоркой повторила слова, которые каждый день слышала от плотника Игната — Дождик ой как нужен! А то хлеба и огороды посохнут, и тогда не миновать беды! Глеб отдал лягушку Тане. Она посадила её в банку с травой и поставила на подоконник. — Веточку нужно какую нибудь засунуть в банку, — посоветовал Глеб. — Зачем? — Когда она влезет на веточку и начнёт квакать, значит, будет дождь. А дождя всё не было. Лягушка, сидя в банке, слушала разговоры людей о засухе и тяжело дышала, — жить в банке было, конечно, безопасно, сытно, но душно. Однажды ночью лягушка вылезла по кленовой ветке из банки и осторожно, останавливаясь и прислушиваясь, поскакала в сад. Там, в беседке, под крышей, жила в гнезде ласточка.

Лягушка тихонько квакнула, и ласточка тотчас выглянула из гнезда. — Тебе чего? — спросила она. — Весь день носишься носишься, даже звон в голове стоит. А тут ещё и ночью каждый будит, отдохнуть не даёт. — Ты сначала послушай, а потом будешь чирикать, — ответила лягушка. — Я тебя никогда ещё не будила. — Ну ладно, рассказывай, — ответила ласточка и зевнула. — Что у тебя стряслось? Тогда лягушка рассказала ласточке, что девочка Таня спасла её, лягушку, от смерти и она, лягушка, всё думала, что бы такое хорошее сделать для Тани. И вот, наконец, придумала, но без ласточкиной помощи ничего не получится. Люди очень тревожатся оттого, что нет дождя. Всё сохнет. Хлеб может сгореть на корню. Даже для них, для птиц и лягушек, пришло трудное время — пропали червяки и улитки. Лягушка слышала, как отец Тани, агроном, говорил о засухе, а Таня слушала его и заплакала — ей было жалко и отца, и всех колхозников, что мучаются из за этой засухи. Лягушка видела, как Таня стояла однажды около высохшего куста малины, трогала почернелые, ломкие листья и тоже плакала. И ещё лягушка слышала, как Танин отец говорил, что люди скоро придумают искусственный дождь. Но пока этого дождя ещё нет, и людям надо помочь. — Помочь то надо, — ответила ласточка. — Только как? Дождь отсюда далеко, за тысячу километров. Я вчера до него немного не долетела. А видеть видела. Сильный дождь, обложной. Только он сюда не дойдёт — весь выльется по дороге. — А ты его приведи, — попросила лягушка. — Легко сказать — приведи. Да и не наше это, ласточкино, дело. Это стрижей надо просить. Они быстрее летают. — А ты поговори со стрижами. — Так с ними и поговоришь. Сама небось знаешь, что за народ. Одного какого нибудь стрижонка нечаянно крылом зацепишь — не оберёшься неприятностей. Сейчас же в драку лезут. Крик, шум, писк. Лягушка отвернулась, и из её глаз скатилась в траву маленькая слеза. — Ну что ж, — прошептала она, — уж если вы, ласточки, не можете привести дождь, тогда со стрижами и говорить нечего. — Это как так не можем? — рассердилась ласточка. — Кто это тебе сказал? Мы всё можем. Даже увернуться от молнии и обогнать самолёт. Для нас дождь привести — пустое дело. Только надо всех ласточек собрать, со всей области. Ласточка почесала клюв лапкой, подумала. — Ну ладно! Не реви. Пригоним сюда дождь. — А когда? — спросила лягушка. Ласточка снова почесала клюв лапой. — Это надо сообразить. Не так просто. Собрать всех ласточек — два часа. Лететь до дождя тоже два часа. Обратно с дождём лететь потруднее. Часа четыре пролетим, не меньше. Часов в десять утра будем здесь. Ну, прощай! Ласточка перелетела на скворечню, пискнула и исчезла за тесовыми крышами. Лягушка вернулась в дом. Там все спали. Лягушка влезла в банку, взобралась на ветку клёна и тихонько квакнула. Никто не проснулся.

Тогда она квакнула громче, потом ещё громче, ещё и ещё, и вскоре её кваканье заполнило все комнаты, стало слышно в саду. И по всей деревне, в ответ на него, сразу всполошились и заорали петухи. Они старались перекричать друг друга, срывали голоса, сипли и снова орали, неистово хлопая крыльями. Они подняли такой гомон, что со сна можно было подумать, будто в деревне пожар.

В доме все сразу проснулись. — Что случилось? — спросонок спросила Таня. — Дождь будет! Дождь! — ответил ей из соседней комнаты отец. — Слышишь, квакша кричит? И петухи заголосили по всем дворам. Верная примета. Глеб вошёл со свечой в комнату к Тане и посветил на банку с лягушкой. — Ну так и есть! — сказал он. — Так я и думал! Квакша влезла на ветку и кричит, надрывается. Даже позеленела от натуги. Утро пришло, как всегда, безоблачное, но часам к десяти далеко на западе громыхнул и рассыпался по полям первый гром. Колхозники вышли на обрыв над рекой и смотрели на запад, прикрыв глаза ладонями. Ребята полезли на крыши. Ариша начала торопливо подставлять под все водосточные трубы лоханки и вёдра. Отец Тани каждую минуту выходил во двор, смотрел на небо, прислушивался и всё повторял: «Лишь бы не мимо, лишь бы захватила нас эта гроза». Таня ходила следом за ним и тоже прислушивалась. Гром подходил ближе. Его раскаты стали торжественнее и шире. На западе поднялась чёрная туча. Глеб поспешно собирал свои удочки и смазывал сапоги, — после грозы должен был начаться, по его словам, бешеный клёв. Потом в воздухе запахло свежестью дождя. Сад тихонько зашумел листвой, туча придвинулась, и весёлая молния как бы распахнула во всю глубину огромное небо. Первая капля дождя звонко ударила по железной крыше. Тотчас стало тихо, будто все прислушивались к этому звуку и, затаив дыхание, ждали второй капли. Сам дождь тоже прислушивался и соображал, правильно ли он уронил эту первую пробную каплю. И, помедлив, решил, что правильно, потому что вдруг сразу сорвался и загрохотал по крыше тысячами капель. За окнами полились заблестели полноводные струи дождя. — Идите сюда! — закричал с мезонина Глеб. — Скорее! Все побежали по лестнице на мезонин, а Таня, конечно, отстала. Сверху все увидели, как тысячи, а может быть, десятки тысяч маленьких птиц гнали над землёй дождевую тучу, не давали ей свернуть в сторону, бросались на неё несметными стаями, и от ветра, поднятого их крыльями, туча все ниже опускалась к земле и нехотя шла, ворча и громыхая, на иссохшие поля и огороды.

Иные птицы подхватывали на лету отдельные струйки дождя и неслись с ними вперёд, будто волочили за собой прозрачные водяные нитки. Иногда все птицы сразу встряхивали крыльями. Тогда дождь усиливался и так гремел, что на мезонине все перекрикивались и не слышали друг друга. — Что это такое? — прокричала Таня. — Птичий дождь? — Не понимаю, — ответил Танин отец. — А ты что нибудь соображаешь, Глеб? — Ничего не соображаю, — ответил Глеб. — Похоже на всемирный перелёт ласточек.

Когда грохот дождя по крыше перешёл в ровный и спокойный гул и пронеслись все ласточки, Таня выпустила лягушку из банки в свежий и шумный сад. Там вся трава и листья качались от ударов дождя. Таня осторожно погладила лягушку по маленькой холодной голове и сказала: — Ну, спасибо тебе, что накликала дождь. Ты живи теперь спокойно, тебя никто не тронет. Лягушка посмотрела на Таню и ничего не ответила. Она не могла выговорить на человеческом языке ни одного слова. Она умела только квакать. Но во взгляде её была такая преданность, что Таня ещё раз погладила её по голове. Лягушка прыгнула под листья табака и начала ёжиться и отряхиваться — купаться под дождём. С тех пор лягушку никто не трогал, Ариша перестала взвизгивать, когда встречалась с ней, а Глеб каждый день откладывал для неё из своей заветной «червивой» банки несколько лучших червей. А вокруг густо заколосились хлеба, политые дождём, засверкали от света сырые сады, огороды, запахло сочными огурцами, помидорами и буйным укропом. И рыба начала клевать так жадно, что каждый день обрывала у Глеба драгоценные золочёные крючки.

Таня бегала по саду, играла в прятки с лягушкой, и платье её промокло от росы. Любопытные паучки суетливо спускались с веток на невидимых паутинках, чтобы узнать, почему в саду столько возни и смеха. Узнав, в чём дело, они успокаивались, сматывали свои паутинки в серые шарики, маленькие, как булавочные головки, и засыпали в тёплой тени листьев.

Последние комментарии

4 часов 11 минут назад

6 часов 29 минут назад

8 часов 19 минут назад

14 часов 5 минут назад

14 часов 10 минут назад

14 часов 14 минут назад