Королева Кристина [Борис Николаевич Григорьев] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

ВВЕДЕНИЕ

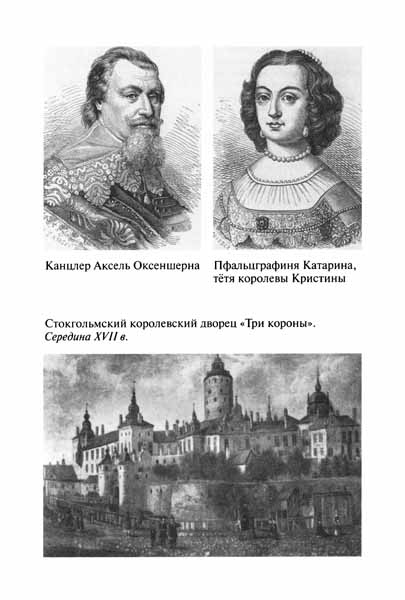

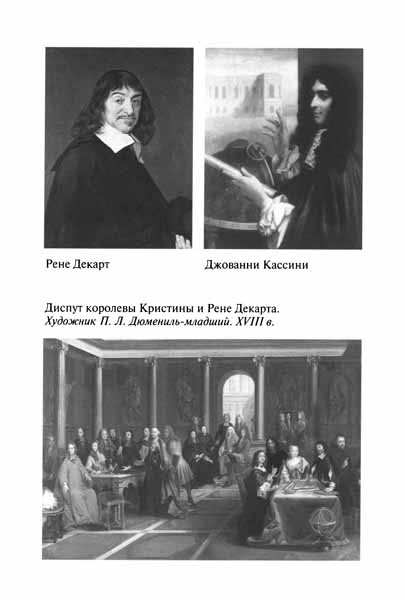

История пишется для установления строгой истины.Тридцатилетняя война в Европе (1618–1648) завершилась подписанием Вестфальского мирного договора. Де-юре он наградил Шведское государство солидными территориальными приобретениями. Теперь Швеция, кроме солидной денежной компенсации за свои моральные и материальные потери в войне, получила лютеранские земли в Пруссии, Померании и Мекленбурге, включая город Висмар и епископство Бремен и Верден. Все крупные реки Балтийского бассейна — Нева, Висла, Одер и Эльба — оказались под контролем военной монархии Швеции, а Балтийское море превратилось в «шведское озеро». Швеция вышла на орбиту большой европейской политики и стала играть в ней чуть ли не первую скрипку. Её уважали, почитали, боялись страны, обладавшие намного большими людским потенциалом и материальными ресурсами. Но вынести бремя великодержавия маленькой стране с преимущественно сельским — натуральным — укладом жизни и населением около миллиона человек, с зачатками мануфактурного производства, слабо развитой торговлей и низким по сравнению, например, с Голландией, Германией, Францией, Англией и Испанией культурно-образовательным уровнем было трудно. Почти полувековая война, которую Швеция вела против России, Дании, Польши, а потом против габсбургской Контрреформации, изнурила страну. Особенно сильно пострадали от неё «подлые» сословия крестьян, городских ремесленников и купцов, но недовольство охватило и небольшую клерикальную прослойку, и дворянство. На войне нажились королевский дом и военно-аристократическая верхушка страны. Король Густав II Адольф и его доблестные военачальники не гнушались грабежом немецких храмов и замков и вывозом награбленного добра в любимую Швецию. Особенно сильно пострадали от этого Прага и города Южной Германии. Бесценные культурные ценности Чехии и Германии до сих пор украшают коллекции шведских музеев, библиотек и храмов. Страной после смерти короля Густава (он пал в битве под Лютценом в 1632 году) стали фактически править канцлер Аксель Оксеншерна (1583–1654) и его клан. Канцлер объявил себя истинным толкователем и последователем воли покойного Густава II Адольфа (в чём до сих пор сомневаются некоторые шведские историки) и, отстранив от кормила власти вдовствующую королеву Марию Элеонору, стал во главе опекунского совета безраздельно властвовать в Швеции. В 1634 году Оксеншерна провёл на Нючёпингском риксдаге своё предложение о форме правления королевством, по которому вся власть до совершеннолетия дочери Густава II Адольфа Кристины передавалась в руки Государственного совета, то есть нескольким представителям аристократического дворянства. Сбывалась давняя мечта кучки аристократов отщипнуть от пирога королевской власти свой лакомый кусок. Благо со стороны шестилетней наследницы трона, принцессы Кристины, никакого сопротивления не ожидалось. Власть же Госсовета практически концентрировалась в опекунском правительстве, образованном по решению риксдага от 14 (25) марта 1633 года[2], в которое, кроме всемогущего и всемудрейшего канцлера, исполнявшего обязанности премьер-министра и министра иностранных дел, вошли его родной брат и риксдротс[3] Габриэль Густавссон Оксеншерна (1587–1640), двоюродный брат и главный казначей Габриэль Бенгтссон Оксеншерна, фельдмаршал, участник русской Смуты и шведско-польской войны в Лифляндии, марск[4] Якоб Делагарди (де ла Гарди) (1583–1652) и сводный брат покойного короля адмирал Карл Карлсон Гюлленъельм (Юлленъельм). Такого в истории Швеции ещё не было, чтобы в опекунское правительство не вошёл кто-либо из королевской семьи: ни вдовствующая королева Мария Элеонора, ни тётка принцессы пфальцграфиня Катарина (Екатерина), ни её муж пфальцграф Юхан (Иоганн) Казимир, управлявший страной в отсутствие короля. Формированию опекунского правления сопутствовала подковёрная борьба: Юхан Казимир, риксадмирал К. К. Юлленъельм, сподвижник Густава II Адольфа Ю. Шютте и епископ Ю. Рюдбек выступили против «аристократического» засилья оксеншернистов, но под давлением силы были вынуждены уступить. Приняв присягу на верность наследнице принцессе Кристине и шведскому народу, опекунский совет поспешил отвергнуть все претензии Польши на корону Швеции[5]. После Вестфальского мира Шведское государство, территориально раздувшееся до непомерных размеров, практически оказалось банкротом. Платить жалованье чиновникам и офицерам было нечем. Канцлер Оксеншерна, ещё задолго до окончания войны, нашёл выход в том, чтобы дарить, продавать, отдавать в аренду или под залог государственные земли и налоговые сборы. Земли в Шведском королевстве было более чем достаточно. Плотность населения на территории самой Швеции и Финляндии составляла два человека на квадратный километр[6]. К описываемому нами периоду 600 дворянских семей владели около 66 процентами всех усадеб и хуторов. Вместо свободной крестьянской деревни, не знавшей крепостничества, вокруг дворянско-помещичьих усадеб возникли хутора подневольных арендаторов. Основная масса свободных шведских крестьян стала всё больше зависеть от своих хозяев-дворян, которые отнюдь не всегда оказывались добрыми и справедливыми. Естественно, крестьяне выражали сильное недовольство своим положением, и их часто поддерживали представители Церкви и города. Недовольство простого населения страны дворянским засильем выплёскивалось на заседаниях риксдага. В религиозном отношении Швеция внешне оставалась страной монолитной, где безраздельно правила лютеранская церковь, а каждый росток иноверия и вольномыслия искоренялся ею с беспощадной последовательностью и жестокостью. Религиозная непримиримость, усугублённая длительным династийным спором с польским — католическим — королём Сигизмундом III, изолировала Швецию от других более культурных стран Европы, но опыт только что закончившейся войны, в ходе которой шведы могли познакомиться с жизнью немецких княжеств, делал культурные и религиозные барьеры весьма шаткими. Единственным источником информации и образования, а также примером подражания для шведских дворян и людей культуры и искусства долгое время были лютеранские княжества Германии. Но германское лютеранство переживало кризис, оно скоро погрязло во внутренних спорах и распрях и раскололось на несколько враждующих школ и сект. Шведские лютеране, эпигоны германских, автоматически переносили все эти противоречия на свою почву. За мнимым религиозным единством скрывались разочарование, вольнодумство, ересь и интерес к другим вероисповеданиям, особенно к утраченной католической вере — тем более что в католических странах духовная жизнь оказалась намного богаче и интереснее, нежели в лютеранских. В средневековом шведском обществе главенствующее положение занимал мужчина. Уделом женщины, к какому бы социальному слою она ни принадлежала, было беспрекословное подчинение главе семейства — мужу или отцу, ведение домашнего хозяйства, рождение и воспитание детей. Даже богатые дворянки не смели мечтать о «высоких материях», и каждая попытка нарушить Богом заведённый «домострой» строго пресекалась. В дворянских семьях круг интересов женщины ограничивался кухней, детьми и церковью. Многие из них были безграмотными[7]. В Европе XVII век ознаменовался бурным развитием естественных наук. Человеческая мысль стала постепенно продираться сквозь инквизиторские препоны и нагромождения церковных догм и делать попытки по-новому объяснить мир. В Австрии Иоганн Кеплер сформулировал законы движения планет, в Италии подняли свой голос Джордано Бруно и Галилео Галилей, поддержавшие гелиоцентрическую теорию Николая Коперника, в Дании Тихо Браге доказывал свою теорию движения планет вокруг Солнца. В Испании Лопе де Вега, а в Англии Уильям Шекспир развивали основы драматургии и театра. В Англии работал философ Фрэнсис Бэкон, а в Голландии, на «ярмарке сект», трудились вольнодумцы со всех стран Европы, включая французского философа и математика Рене Декарта (1596–1650) и чешского педагога и мыслителя Яна Амоса Коменского (1592–1670). Одним словом, отовсюду повеяли ветры вольнодумия и инакомыслия. Их свежее дыхание достигло закутавшейся в пуританские одежды Швеции, что во многом определило то развитие событий, о котором пойдёт наше повествование.Плиний Младший

Часть первая ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Для государства нет большего горя, чем иметь королём ребёнка.Кристина

Глава первая РОЖДЁННАЯ В СОРОЧКЕ

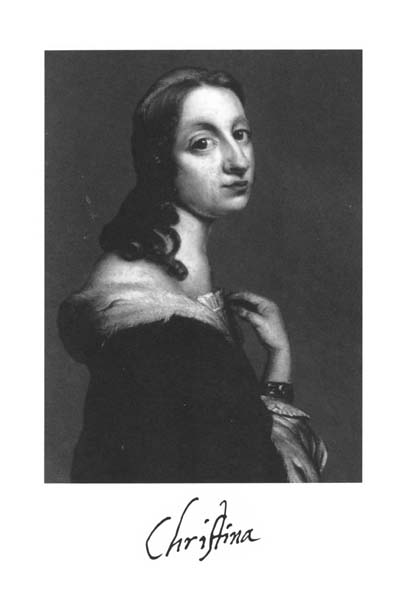

Я была ребёнком, не знавшим ни своей фортуны, ни своего несчастья.О рождении и раннем детстве королевы Кристины никаких официальных отчётов не осталось. Сохранились лишь скупые упоминания в письмах родственников короля-отца, лаконичные комментарии канцлера Акселя Оксеншерны и автобиография самой королевы, написанная в более зрелые годы не без участия её близкого друга кардинала Сфорцы Паллавичино. Достоверность сведений, сообщённых о себе королевой, многими историками подвергается сомнению: во-первых, пожилой уже женщине могла отказать память, а во-вторых, Кристина могла придать автобиографии соответствующее направление. Да и от кардинала Паллавичино тоже можно было ждать всякого. Современный шведский писатель Свен Стольпе полагает, что с некоторыми оговорками верить автобиографии всё-таки можно: память Кристине никогда не отказывала, тем более что работать над автобиографией она начала сразу после того, как покинула Швецию, то есть в возрасте двадцати девяти лет. Кроме того, вряд ли у неё возникла необходимость искажать правду о первых днях своей жизни. «Я родилась в сорочке, и только лицо, руки и ноги были голыми, — вспоминала королева много лет спустя. — Моё тело покрывали волосы, и у меня был грубый, сильный голос. Поэтому повивальные бабки, принимавшие роды, подумали, что я была мальчиком. Их радостные голоса заполнили залы дворца и на какое-то время даже ввели в заблуждение самого короля. Надежда и желание, соединившись, способствовали обману, а когда ошибка обнаружилась, женщин охватило глубокое смятение. Они долго пребывали в нерешительности относительно того, как сообщить правду королю. Эту миссию взяла на себя принцесса Катарина, сестра короля. Она несла меня на руках таким образом, чтобы король сам убедился в том, что она не осмеливалась сказать… Но этот великий государь не выказал никакого удивления, а взял меня на руки и оказал мне все знаки любви, как будто вовсе не был разочарован в своих ожиданиях. И он сказал принцессе: „Возблагодарим Всевышнего, сестра. Надеюсь, эта девочка станет для меня так же хороша, как мальчик. Молю Бога, раз он дал мне её, хранить её“»… Описываемое событие произошло 8(19) декабря 1626 года. В этот день, как поспешили засвидетельствовать подхалимы-астрологи, расположение Солнца, Венеры, Меркурия и Марса было таким же, как при рождении великого Густава II Адольфа. Свидетели рождения рассказывали, что, появившись на свет, новорождённая закричала басом, как мальчик, и все приняли её за мальчика, пока отец не взял её на руки и не выяснил, что родилась девочка. — Она вырастет хитрой, ибо всех нас обманула, — сказал он. Это был первый обман принцессы. Матери новорождённой, королеве Марии Элеоноре, было отчего впадать в отчаяние. Четвёртая дочь по счёту, причём ни одной из них к этому времени уже не было в живых: двое родились мёртвыми, а одна, Кристина Августа, прожила всего несколько недель. Все, особенно король Густав II Адольф, ждали наследника. Так что можно было понять её состояние — узнать и возрадоваться, что родила наследника, а потом услышать, что произошла ошибка, явилось тяжёлым ударом для её чувствительной и экзальтированной натуры. Только тактичное поведение супруга помогло Марии Элеоноре справиться с чувством вины и разочарования. А Густав II Адольф хорошо знал, насколько больна его жена, и больших надежд на появление сына не возлагал. В приведённом выше отрывке из биографии Кристины обращают на себя внимание два момента: желание показать свою исключительность и восхищение величием своего отца. Только исключительные люди, отмеченные Богом, могут родиться в сорочке, а она, королева Кристина, была именно таким человеком. Что касается отношения к отцу, королю Густаву II Адольфу, то оно было неподдельно искренним, и королева пронесла его через всю свою жизнь. Отец во всех отношениях был для неё непререкаемым авторитетом, великим полководцем, государственным деятелем и образцом для подражания. Далее Кристина пишет, что возблагодарила Бога за то, что он не снабдил «её душу присущими её полу признаками слабости», а сделал «всю её сущность» целиком мужской. И это было сущей правдой: и волевой, непреклонный характер, явно унаследованный от отца из рода Васа, и телосложение, и весь образ поведения — всё свидетельствовало о том, что ей нужно было родиться мужчиной. Природа сыграла с ней шутку, которая окажет решающее влияние на её судьбу. Особенности физической и психической конституции королевы Кристины, конечно, не могли не дать повода её биографам и историкам для многочисленных спекуляций. Мы ограничимся на сей счёт выводом, сделанным С. Стольпе: Кристина была, употребляя современный медицинский термин, псевдогермафродитом, то есть ложным гермафродитом или мужеподобной женщиной. При крещении новорождённая получила имена умершего до этого ребёнка — Кристина Августа. Будучи уже взрослой, королева писала, что придворный священник, осуществлявший обряд крещения, смоченными в святой воде пальцами начертал на её лбу крест. Тем самым она как бы подчёркивала, что её переход в католическую веру был «запрограммирован» с самого первого дня жизни. Эпизод, на наш взгляд, малодостоверен и был сконструирован Кристиной в расчёте на римскую публику. Элемент католического обряда в лютеранском королевском доме, совершённого на глазах у многих людей, был просто невозможен — если, конечно, этому священнику на следующий день не отрубили голову. Проявлениями родительской любви и внимания Кристина была явно обделена. Мать, бранденбургская принцесса, красавица, добрая и чувствительная, но взбалмошная и истеричная женщина, постоянно скучала по мужу, находившемуся на войне. В своей экзальтированной любви рвалась к нему и презирала шведов и Швецию, тем самым возбуждая к своей особе со стороны придворных неприязнь и раздражение. Настоящего воспитания ребёнку она дать не могла. К тому же вряд ли она любила Кристину, находя её слишком уродливой. Дочь платила матери той же монетой. Она вспоминала потом, как безразлично реагировала мать на то, что нянька несколько раз роняла её наземь, из-за чего у неё было сломано предплечье и одно плечо осталось на всю жизнь ниже другого. Несомненно, маленькая принцесса рано познала чувство горечи, рано ощутила своё одиночество и ненужность в этом мире, что привело к раннему развитию комплекса вины и неполноценности, который она потом с успехом компенсировала скрытным нравом, упрямым характером, вызывающим непослушанием и полученными знаниями. Король Густав II Адольф, всегда и для всех сохранявший по отношению к Марии Элеоноре декорум верного и заботливого супруга, но в душе считавший её душевнобольной женщиной, незадолго до своей гибели имел конфиденциальную беседу с канцлером Акселем Оксеншерной о своей семейной беде. Канцлер вспоминал, как король в течение часа буквально «обрабатывал» его, чтобы вырвать у него клятвенное обещание в случае своей смерти назначить опекуна над «жалкой женщиной» (супругой) и позаботиться о малолетней принцессе. Канцлер якобы клясться отказался, но обещание дал. О том, как Оксеншерна сдержал свое слово, мы увидим ниже. Во всяком случае, указаний на то, чтобы исключить Марию Элеонору из списка опекунов дочери, в завещании не было[8]. Итак, отец Кристины перманентно отсутствовал, находясь в походах то в Ливонии, то в Польше, то в Пруссии, то в Германии, а в 1632 году, когда Кристине было всего шесть лет, погиб в сражении под Лютценом. В короткие промежутки времени между баталиями он уделял дочери некоторое внимание. Видеть отца ей пришлось всего несколько раз в жизни. Трёхлетней девочке запомнился эпизод с проводами отца в германский поход летом 1630 года. Отец выступал перед риксдагом и говорил о том, что Бог до сих пор был милостив к нему и хранил его во всех сражениях, но он может из этого похода не вернуться. Принцесса стояла рядом с ним и готовилась сказать отцу на прощание несколько заготовленных дома фраз. Но Густав II Адольф всё время был занят и внимания на неё не обращал. Тогда она подошла к нему и дёрнула за сюртук. «Когда он увидел меня, — вспоминала потом королева Кристина, — то взял на руки, и слёзы потекли по его щекам — так рассказывали мне те, кто находился рядом». Густав II Адольф поднял дочь высоко над головой, показал её депутатам и военным и провозгласил её своей наследницей. Принцесса три дня плакала неутешными слезами. Больше отца она не увидит. Сохранилось её письмо шведскому королю в Германию то ли от 1631-го, то ли от 1632 года, написанное неуверенной детской рукой явно под диктовку учителя, матери или тёти Катарины. Письмо построено по всем правилам эпистолярного жанра того времени и было предназначено для того, чтобы показать отцу, каких успехов добилась его малолетняя дочь: «Всемилостивейший, дорогой господин Отец, Имея счастие быть Вашего Королевского Величества дочерью, посылаю В. К. В. мой скромный портрет. Прошу В. К. В. не забывать меня и осчастливить своим скорым приездом или послать мне что-нибудь красивое. Обещаю быть скромной, прилежно учиться и молиться. Слава Богу, я здорова. Пусть Господь Бог даст нам добрую весть от Вашего Величества. Остаюсь навечно Вашего Королевского Величества послушная Дочь Кристина, П. Ш.[9]». Одетую мальчиком дочь король Густав Адольф несколько раз брал с собой на инспекционные смотры воинских частей и удивлялся, что она нисколько не боялась пушечных залпов. Однажды он ей пообещал: — Так, так… Надо подумать, не взять ли мне тебя как-нибудь в другое место, где тебе понравится? Историки пишут, что король хотел взять Кристину в один из своих походов. Как бы то ни было, но в детстве и отрочестве принцесса часто мечтала стать во главе армии и вести её на войну с басурманами, например с турками. После смерти супруга Мария Элеонора буквально находилась на грани умопомешательства и заниматься малолетней дочерью была просто не в состоянии. Достаточно лишь упомянуть, что она, поставив в июле 1633 года гроб с телом супруга в замке Нючёпинга в своей спальне, до июля 1634 года не хотела отдавать его для захоронения. Поскольку в её желании ей было отказано, вдовствующая королева «утешилась» тем, что приказала поместить его сердце в сосуд и повесить над своей кроватью. Всё это время она запиралась в спальне, непрерывно рыдала и заставляла дочь делить с ней её печаль и страдания. И вот только тут Мария Элеонора неожиданно воспылала любовью к дочери и стала бурно проявлять своё чувство. Это страшно пугало девочку, она тоже начинала плакать и просить мать выпустить её из комнаты. Кристина вспоминала: «По смерти отца моя мать выразила свою любовь и скорбь таким несоразмерным образом, что её нужно было скорее простить, чем оправдать. На меня, которую она до сих пор не могла терпеть, ибо я была безобразна и родилась девочкой, она вдруг обрушила целый шквал нежности — нежности одновременно эгоистичной и неразумной». Завещание Густава II Адольфа в интерпретации А. Оксеншерны, отстранившее Марию Элеонору от участия в управлении страной и воспитании дочери и ставшее ей известным сразу по прибытии гроба с телом мужа из Германии, также мало способствовало улучшению её общего состояния. Всю свою неприязнь и обиду она закономерно обратила на канцлера Оксеншерну. Но женская истерия бессильна против холодного непоколебимого разума мужчины. В 1636 году на вдовствующую королеву соберут «компромат» и дочь, «по государственным соображениям», у неё отнимут. Экстравагантность королевы-вдовы, её истеричность, нетерпимость к окружающим, разбросанность, рассеянность и абсолютная неприспособленность к максимам жизни конечно же ещё больше отдаляли её от сухой, наблюдательной, умной, образованной и практичной дочери. Мать постоянно придиралась к ней, одёргивала и критиковала её за неряшливый внешний вид, а дочь молча выслушивала нотации и продолжала делать всё по-своему. Мать постоянно требовала от дочери, чтобы она отказалась от мальчишеских замашек, но Кристина, помня заветы отца, все слова Марии Элеоноры пропускала мимо ушей. Дочь терпеть не могла пива, которое считалось тогда в Швеции непременным напитком и для детей, и для взрослых за любой трапезой — будь то ранний завтрак или поздний ужин, но мать всё равно заставляла её пить его. Дочь не любила свинину, и это тоже служило поводом для раздражения матери. Мария Элеонора, к примеру, обожала всяких карликов, шутов и прочих уродцев и заставляла дочь играть с ними, в то время как для Кристины это было неприятным напоминанием о собственной некрасивой внешности, и она всячески избегала эту шумную, грубую и назойливую публику. Мать и дочь никогда не понимали друг друга, чурались друг друга, а их редкие встречи были натянутыми и неестественными. Принцесса вспоминала потом, что учёба и занятия с преподавателями и гувернёрами были единственной отрадой в её жизни. Она откровенно смотрела на мать как на больную женщину, презирала её за слабость и потакание своему истеричному характеру и отвечала ей дерзостью даже в присутствии посторонних. «Для одарённой, рано созревшей молодой девушки мать была поучительным примером отсутствия контроля за эмоциями», — пишет С. Стольпе, характеризовавший Марию Элеонору как «женщину с низкими и скудными инстинктами»[10]. Мы видим, что свой нрав Кристина проявила ещё в раннем детстве. Она хорошо запомнила момент признания её королевой Швеции: «Я, помню, восхищалась тем, как все припали к моим ногам и целовали мою руку». Особенно сильное впечатление на неё произвело то, что Юхан Казимир и его супруга Катарина, тётя принцессы, тоже воздали ей честь. До сих пор они были просто её вторыми родителями, а она — их дочерью, и вот теперь они пали перед ней на колени! Принцесса не походила на обычную девочку, зато хорошо переносила жару и холод, могла сколь угодно долго ходить пешком или скакать на лошади и нисколько не уставать. Физические упражнения — охота, игры — доставляли ей столько же удовольствия, сколько учёба или чтение. Она могла довести своих нянек и гувернёров до изнеможения, не давая им ни минуты покоя ни днём ни ночью. Когда женская прислуга попыталась отучить её от такого неугомонного образа жизни, она сказала служанкам: «Если вам хочется спать, подите и лягте. Я и без вас справлюсь». За малым исключением, принцесса редко могла выдержать дамское общество. Она демонстрировала «непреодолимое отвращение ко всему тому, о чём дамы говорили и что они делали. Я оказалась совсем непригодной к женской ручной работе и женским занятиям, и не было никакой возможности изменить меня». Несомненно, принцесса, будучи умной и сообразительной девочкой, рано стала задумываться над своей необычной «конституцией» и наверняка познакомилась с соответствующими медицинскими представлениями о ней. На этот счёт есть однозначные свидетельства её докторов и собственные высказывания по поводу «своего бурного и горячего темперамента, слегка склонявшегося к меланхолии»[11]. Но горячим и сухим, по Аристотелю, должен был быть мужчина, в то время как женщина должна быть холодной и влажной. Вероятно, из-за предположения о том, что в печени принцессы была примесь чёрной желчи, врачи прописали ей традиционное шведское питьё — свагдрикку — лёгкое пиво, вид браги, предназначенное разжижать эту желчь. «Я полагаю, что это вызвало некоторые осложнения в печени, — писала потом королева, — моя печень странным образом сжигала мою кровь. Я никогда не пила ничего иного, если в этом не было крайней необходимости». Зная о своём темпераменте, Кристина принимала меры к его обузданию. Воздержание от употребления горячительных напитков, пива и вина она объясняла именно тем обстоятельством, что не хотела «раздувать пожар в своём теле». Пила она главным образом воду. Постепенно у неё выработалось естественное неприятие к вину и пиву. На фоне сплошного пьянства той разгульной эпохи это являлось, конечно, положительным моментом. То, что принцесса была необычной девочкой, заметили все. Несмотря на свой малый рост, она, вопреки тогдашней моде, не носила туфель на высоких каблуках. Кристина редко надевала длинные декольтированные и туго зашнурованные поверх талии платья, не обращала внимания на свою причёску, не скрывала за приклеенными на лицо мушками прыщи, не пряталась от солнца, пытаясь сохранить белизну кожи. Она ходила в туфлях на низких каблуках и в коротких практичных юбках. Волосы её, скреплённые гребнем или бантом, прядями свисали с головы, а кожа всегда была смуглой от загара. Она прекрасно держалась в седле, часами могла скакать верхом на лошади, стреляла и фехтовала. Гораздо хуже, особенно для государства и обеспокоенных опекунов, было то, что Кристина рано сделала свои выводы в отношении замужества. «Горячие и сухие» женщины, согласно бытовавшим представлениям, были мало пригодны для деторождения. Для них всегда существовал риск родить какого-нибудь урода или монстра. Инстинктивное восприятие женской неполноценности подтверждалось в данном случае наукой, и брак для принцессы был определённо заказан. Недаром принцесса, когда окружение в очередной раз приступало к ней с увещеваниями выполнить свой долг и подарить стране наследника, отвечала грубой репликой: «Я ведь легко могу родить как Нерона, так и Августа» (то есть монстра или героя). И вообще сама мысль стать беременной, кормящей или рожающей матерью была ей противна, а замужество и брак — противоестественными. Позже её отношение к браку станет ещё более непримиримым. При итальянском дворе Кристины имелись красивые фрейлины, которые выходили замуж и время от времени находились в интересном положении. Таким дамам она запрещала появляться себе на глаза, а если когда и возникала в какой-нибудь из них необходимость, то говорила: «Позовите-ка мне эту корову!» или: «Похоже, вы скоро станете коровой. Будьте любезны: не показывайтесь мне в таком состоянии!» Настоящая женщина, сделает вывод Кристина уже в зрелом возрасте, никогда не может стать хорошей правительницей. Женщина по своей сущности рождена подчиняться, а не править. Это резко противоречит тем воззрениям, которые королева проповедовала в молодости. Такая эволюция взглядов на своё предназначение является одним из примеров её внутренней противоречивости, парадоксальности и непоследовательности. Но об этом мы поговорим позже. Как же выглядела «ненастоящая» женщина? На сохранившихся портретах, изображавших уже взрослую Кристину, перед нами предстаёт и на самом деле тип далеко не женский. Королева на них скорее похожа на кавалерийского полковника, нежели на представительницу слабого пола. Недаром, когда она появилась во Фландрии, при виде её телосложения люди открывали от удивления рты. «У неё нет ничего женского, кроме самого пола; её поведение, осанка да и самый голос были полностью мужскими», — писал один местный наблюдатель. А вот зарисовка итальянского современника: «С губами, самого красивого красного цвета, она могла бы сойти за Венеру, если бы вследствие всего прочего в её фигуре и осанке нельзя было не поручиться за то, что она была Марсом. Короче: она больше мужчина, нежели женщина». Другое описание внешности Кристины сделано тоже в Италии: «Тёмный цвет кожи, покрытой плотным слоем волос, чёткий, почти строгий профиль, слишком подчёркнутые брови, слишком длинный нос, широкий рот, глубокий голос, угловатость и жёсткость в движениях». А вот внешний вид королевы глазами священника: «Кроме самого пола, ничего женского у этой государыни нет; её походка, её черты лица и вся осанка носят на себе черты мужчины. Я не говорю того, что не видел собственными глазами». Может быть, французы узрели в ней нечто, что пропустили итальянцы и фламандцы? Посмотрим, как воспринял её герцог де Гиз: «Красивые руки, белые и хорошо сложенные ладони, но более мужские, нежели женские, странно взбитая причёска — она носит грубый мужской парик, ходит в мужских туфлях, у неё голос мужчины и почти все его манеры». Внучка короля Генриха IV, герцогиня Монпансье, находила её «joli petit garçon» — «красивым мальчиком». Д. Мэссон обращает внимание на дурную наследственность принцессы Кристины. По материнской линии дед Марии Элеоноры был сумасшедшим, да и по линии отца у королей Эрика XIV и Юхана III, родных братьев её деда, с психикой тоже было не всё в порядке. Инстинктивное и благоприобретённое неприятие Кристиной женщин, женского образа жизни и женских обязанностей усугублялось, по всей видимости, взаимоотношениями с матерью, которые, как мы видели, были далеки от гармоничных. Мать никогда не могла служить дочери образцом для подражания — скорее, наоборот: она была примером того, какой нельзя было быть. Зато увлечённость искусством, архитектурой, живописью, музыкой и всем изящным Кристина, несомненно, унаследовала от матери, доведя свой эстетический вкус едва ли не до полного совершенства. У матерей, по мнению принцессы, не должно быть никакого иного предназначения, как «следить за здоровьем и жизнью ребёнка». Когда в стране умирает король и после него остаётся наследник-принц, то «первым делом следует отделить его от матери, чтобы внушить ему чувства, достойные его высокого положения, и выучить его соблюдению своего долга, к чему матери неспособны». Такова была логика Кристины. Какая уж тут дочерняя любовь! Впрочем, швед Л. Ослунд считает это общепринятое тогда мнение тоже сомнительным и приводит слова из автобиографии Кристины, где та признаётся, что питала к матери уважение и «нежную любовь», но оговаривается, что ей трудно было примириться с тем, как сильно и «безгранично» любила её мать, видевшая в ней лишь «живой образ умершего короля». Подданные тоже не понимали вдовствующую королеву, презирали её и смеялись над её причудами, а она стала их всех ненавидеть. Оскорблённая отстранением от трона и воспитания дочери, Мария Элеонора в 1640 году решилась на отчаянный шаг — тайно бежать из ненавистной Швеции куда глаза глядят. Глаза повернулись сначала в сторону Дании. Мария Элеонора через посла Дании в Стокгольме вступила в доверительный контакт с датским королём Кристианом IV и попросила у него убежища: «Лучше на чужбине сесть на хлеб и воду, чем пользоваться в Швеции королевским столом». Заговор был обнаружен ищейками Оксеншерны, и канцлер обратился за помощью к Кристине, попросив её употребить всё своё влияние на мать, чтобы отговорить её от такого безрассудного и позорного шага. Принцесса вызвала мать из Грипсхольма в Стокгольм и целые часы проводила с ней в длинных беседах. Её слова не упали на благодатную почву. Мария Элеонора была способна притворяться. Ни о чём не договорившись с дочерью, она вернулась в свой замок в Грипсхольме и приступила к реализации своего плана. Удалившись в свою комнату, она попросила в течение нескольких дней не беспокоить её, потому что хотела якобы «попоститься и помолиться». Июльской тёплой ночью она вместе с немецкой фрейлиной спустилась из окна в сад, села в лодку, переплыла на другой берег озера Мэларен, села там в присланную датским послом карету, добралась в ней до Нючёпинга, поднялась на борт датского судна и доплыла до острова Готланд, где её ждали два датских военных судна, доставившие её в Копенгаген. Согласимся, что подобное испытание выдержала бы не всякая женщина, в особенности такая «слабая, нервная и хрупкая» особа, каковой все считали Марию Элеонору. Когда бегство матери открылось, Кристина написала своему приёмному отцу Юхану Казимиру спокойное письмо о том, что «она и правительство так были удивлены бегством королевы, что не знают что делать». Придворные, канцлер Оксеншерна и Государственный совет были возмущены «эскападой вдовствующей королевы» до глубины души, риксдаг принял решение конфисковать все владения Марии Элеоноры в пользу казны, канцлер лишил её апанажа, и королева какое-то время испытывала материальные трудности. Церковники вычеркнули её имя из поминальных списков членов королевской семьи. Через несколько месяцев выяснилось, что Дания так же мало подходила для Марии Элеоноры, как и Швеция, поэтому она решила перебраться в родной Бранденбург. Её брат, курфюрст Георг Вильгельм, принять сестру, однако, отказался. Через год братец, правда, скончался, и Мария Элеонора по приглашению нового курфюрста Фридриха Вильгельма, своего племянника и бывшего жениха принцессы Кристины, переехала в Германию. В Швеции ходили слухи, что она собиралась выйти замуж за овдовевшего короля Польши Владислава IV. В конце концов Марии Элеоноре надоело и в Германии, и через семь лет она снова затосковала по Швеции. Встречали её на правительственном уровне, торжественно, и сам канцлер Оксеншерна приложился к её ручке. Кристина, рискуя жизнью, на небольшом судёнышке в шторм вышла в море, чтобы встретить мать в стокгольмских шхерах. Вдовствующую королеву простили, обласкали и положили солидную сумму на проживание.Кристина

В жизни принцессы Кристины, по её собственным словам, кроме родного и приёмного, было ещё три отца: «главный опекун» канцлер Аксель Оксеншерна, основной учитель-гувернёр Юханнес Маттиэ и «дополнительный» гувернёр Аксель Банер — выпивоха и бабник, но «добрый малый». Густав II Адольф в своё время позаботился о том, чтобы назначить дочери приёмных родителей. Ими стали его сводная сестра принцесса Катарина (1584–1638) и её муж пфальцграф Юхан Казимир (1589–1652), проживавшие в своём дворце в Стегеборге, примерно в 300 километрах к югу от столицы. Тётя с мужем заменили Кристине родителей, и общение с ними было единственной возможностью для девочки познать тепло семейного очага и проявить свои искренние чувства. Здесь она росла и играла вместе с двоюродными братьями Карлом Густавом, будущим королём Карлом X, и Адольфом Юханом, а также с кузинами Марией Ефросиньей, Кристиной Магдаленой и Элеонорой Катариной. Когда королева Мария Элеонора в 1631 году отправилась вслед за мужем в Германию, то принцессу Кристину оставили на приёмных родителей. С 1636 года они несли за её воспитание уже формальную ответственность. Пфальцграф Юхан Казимир, образованный, умный и честолюбивый, войдя в королевскую семью, длительное время занимал в ней почётное место, был одним из первых помощников короля Густава, участвовал в его сватовстве и женитьбе на Марии Элеоноре и вообще проявил себя способным администратором. Было время, когда он в официальных бумагах называл себя титулом: «Мы, Юхан Казимир, Божьей милостью». Оксеншерны отодвинули Юхана Казимира от кормила государства и ограничили его обязанности воспитанием принцессы. Когда пфальцграф-немец как-то спросил Оксеншерну, как ему воспитывать своих детей — делать из них немцев или шведов, канцлер буркнул: «Делайте, как вам заблагорассудится!» Несмотря на всё это, приёмный отец Кристины ещё сохранял некоторое влияние при дворе, его сторонниками были все «антиоксеншернисты» — в первую очередь бывший учитель и наставник Густава II Адольфа Юхан Шютте (1577–1645), член опекунского совета и сводный брат короля К. К. Юлленъельм, искусный дипломат и любимец Густава II Адольфа Юхан Адлер Сальвиус[12], влиятельный аристократ Пер Банер и «папа» Ю. Маттиэ. В отличие от своей жены, Юхану Казимиру удалось сохранить хорошие отношения и с Марией Элеонорой. Супруга Юхана Казимира, тётя Катарина, тоже была уважаемой при дворе и в стране женщиной, обладавшей спокойным, разумным и уравновешенным характером, и племянница испытывала к ней самые тёплые чувства. Если посмотреть на то, как приёмные родители воспитывали своих пятерых детей, то можно сказать, что их «программа» была незатейлива, традиционна и подобно другим аристократическим семьям основывалась на принципах христианской морали. Детям нужно было прививать богобоязненность, уважение к старшим и любовь к родителям, послушание, соблюдение чести и собственного достоинства. Дети не должны быть высокомерными, их нужно приучать к бережному обращению с деньгами, к мирному сожительству с окружающими и состраданию к ближнему; нужно следить, чтобы они не попадали в дурную компанию и т. д., а во всём остальном — благодарить Господа. Положение тёти Катарины при дворе было не простым. Во-первых, её невзлюбила Эбба Лейонхювюд — фрейлина Марии Элеоноры, принадлежавшая к клану Оксеншернов. Во-вторых, её то и дело шпыняли опекуны во главе с тем же Оксеншерной, обвиняя в слишком мягком воспитании наследницы престола. Отношения с золовкой, то есть с матерью Кристины, в самом начале были дружескими и тёплыми, но после 1636 года сильно испортились. Причина была очевидна: Мария Элеонора не могла пережить потерю дочери и сильно ревновала её к Катарине, к которой принцесса Кристина привязывалась всё больше и больше. Сохранилось письмо Кристины тёте Катарине, написанное в возрасте восьми лет. Вот оно: «Сиятельнейшая принцесса, достопочтенная и любимая тётушка! Желаю Вашему Королевскому Высочеству благословений свыше и благодарю за оказываемую мне с вашей стороны тёплую заботу и великую любовь. Особенно я благодарю Ваше К. В. за любезные письма, которыми вы меня удостоили почтить. Я живу в благословенной надежде на то, что дружба Вашего К. В. на меня будет распространяться и впредь, а я, в свою очередь, обещаю, что моей второй натурой станет желание всегда оказывать мою к Вашему К. В., Вашему высокоуважаемому супругу и всему Вашему семейству благодарность. Несказанная преданность Вашего К. В. делает меня навечно Вашим должником. Остаюсь ныне и навсегда Вашего К. В. единственная племянница Кристина». О тесных и тёплых отношениях приёмной дочери с приёмным отцом свидетельствуют письма, которыми они часто обменивались между собой. Кристина пишет ему то о пропавшей собаке, то о падении кузена Карла Густава с лошади, то радуется скорому с ним свиданию, то докладывает дяде о его ленивой дочке Марии Ефросинье, не приготовившей урок по математике, но чаще всего делится новостями о собаках. Юхан Казимир информировал её о заграничном путешествии сына Карла Густава, сообщал подробности о жизни и учёбе других своих детей, о их болезнях, успехах и вообще о семейных событиях. Письма проникнуты духом искреннего взаимного доверия и семейного тепла. Доверие достигло таких пределов, что в 1639 году переписка стала вестись с применением шифра. В 1641 году Кристина и Юхан Казимир в своих письмах обсуждали вопрос о назначении девятнадцатилетнего Карла Густава на должность риксдротса на место умершего Г. Г. Оксеншерны. Существовала теоретическая возможность того, что молодой кузен принцессы стал бы её опекуном. Пятнадцатилетняя принцесса активно вмешиваться в государственные дела ещё не решалась и высказывалась по этому поводу сдержанно, полагая такое назначение нереальным. Опасалась она также и того, что враги партии Юхана Казимира подольют его сыну в пищу «итальянского супчика», то есть яду. Разумеется, заинтересованно и оживлённо обсуждались смерть приёмной матери принцессы Катарины (1638) и бегство Марии Элеоноры во враждебную Данию (1640). Юхан Казимир присылал Кристине немецкие газеты, а она отчитывалась перед ним о их прочтении и делилась впечатлениями о последних политических событиях: о войне с Данией (1638), которая, по предположениям Кристины, закончится шведской победой, о захвате турками-османами «Вавилона», то есть Багдада (1639), что должно было, по её разумению, привести к миру в «бедной Германии», об эдикте императора Фердинанда III, распорядившегося изгнать всех лютеран из Богемии, что, по мнению принцессы, могло способствовать усилению шведских позиций в Тридцатилетней войне, и др. Из переписки наглядно видно, какие успехи в приобщении к государственным делам сделала принцесса Кристина под руководством «второго папы» и нового — дополнительного — гувернёра риксмаршала Акселя Банера, брата известного полководца и главнокомандующего шведской армией в Германии Юхана Банера. Из её писем явствует, что она находилась в курсе противоречий, которые существовали между группой Юхана Казимира и клана Оксеншернов. В частности, комментируя в 1641 году начавшиеся переговоры о мире в Германии, она высказывала опасения, что назначенные главами шведской делегации Ю. А. Сальвиус и сын канцлера Юхан Оксеншерна (1612–1657) вряд ли смогут договориться между собой и выработать общую позицию на переговорах. Сама же она втайне симпатизировала более гибкому и опытному в делах Сальвиусу. К сожалению, дальнейшая судьба принцессы Кристины сложилась таким образом, что животворный контакт с приёмными родителями постепенно угас: после смерти тёти Катарины общение с приёмным отцом стало заочным, а потом прекратилось вовсе. Д. Мэссон справедливо замечает, что если бы принцесса провела больше времени в кругу пфальцских родственников, то, возможно, из неё получилась бы более гармоничная натура, задатки которой у неё, несомненно, присутствовали. Они просто были подавлены тяжестью изнурительной учёбы и рано принятых на себя непосильных обязательств по отношению к будущему государственному поприщу. Канцлер Оксеншерна, человек высокообразованный и талантливый, сухой прагматик, истый лютеранин, трудоголик, выдающийся дипломат, администратор и ловкий царедворец, символизировал для неё отца-наставника в государственных делах, а преподобный Маттиэ — наставника в науках. Конечно, роль канцлера,занявшего свой пост ещё в 1612 году, в воспитании Кристины как будущего монарха велика и неоспорима. В этом неоднократно и подробно признавалась и сама героиня нашей книги. «Я любила этого великого государственного мужа как второго отца», — пишет она в автобиографии. Его влияние на формирование государственных взглядов принцессы было таким же всемогущим и всеобъемлющим, как велики и всемогущи были его знания, опыт и заслуги перед страной. Аксель Оксеншерна, этот шведский кардинал Ришелье, с полным основанием мог сказать: «Шведское государство, шведское великодержавие — это я». Кристина: «После возвращения из Германии канцлер проводил со мной по три-четыре часа ежедневно и учил меня понимать мой долг. Именно ему я собственно обязана искусству управлять страной». Принцесса, пока находилась под опекой, слушалась его беспрекословно во всём. Потом, став совершеннолетней правительницей, она обнаружила, что Оксеншерна заботится не только о Шведском государстве, но и о благополучии аристократии за счёт других слоёв населения. Это станет причиной непримиримого конфликта, и канцлер найдёт в ней достойную противницу. Юханнес Маттиэ (1593–1670), наставник принцессы по наукам и образованию, был, по мнению Л. Ослунда, культурным и образованным человеком, выдающимся шведским церковным деятелем, гуманистом и настоящим европейцем. Он, как и многие шведы того времени, учился в Германии, стал профессором поэзии в Упсальском университете, занимался теологией, филологией и другими гуманитарными науками. Король Густав сделал его в своё время старшим дворцовым проповедником и возил с собой по Германии. В 1632 году король приказал ему вернуться в Швецию и стать учителем дочери. После гибели короля Маттиэ некоторое время был вынужден оставаться при вдовствующей королеве и только в феврале 1633 года приступил к своим учительским обязанностям в королевском дворце. Но прежде всего учитель был страстным экуменистом, мечтавшим и работавшим над тем, чтобы сблизить между собой различные церкви. Экуменизм Ю. Маттиэ предполагал открытое отношение к другим ветвям христианства и критический взгляд на шведское лютеранство, а это вызывало сильную неприязнь лютеранских ортодоксов и самого канцлера Оксеншерны. Несмотря на поддержку королевы Кристины, Маттиэ потерпит в своих начинаниях полный крах. Но семена здорового скептицизма и интереса к религии и философии в душе ученицы он посеет. Они упадут на благодатную почву, дадут всходы, мутируют под влиянием других учителей и веяний и будут способствовать формированию из неё королевы-вольнодумки. Но это произойдёт позже. А пока же Кристина с утра до вечера сидела за книгами, жадно поглощала знания, размышляла и обсуждала прочитанное со своим учителем. Ю. Маттиэ по меркам того времени, хотя и не был Яном Коменским, обладал тем не менее неплохими педагогическими способностями и, кроме гувернёрства в королевском дворце, являлся ещё ректором так называемой Collegium illustre — академии для молодых дворян, которые учились по составленному им плану. Его августейшая ученица была весьма восприимчива к знаниям. Казалось, симбиоз в результате должен был получиться великолепным. По части образовательной оно так и получилось, чего нельзя было сказать о развитии и воспитании. Как пишет американка Маргарет Голдсмит, средневековые «тьюторы» принцессы так увлеклись способностями своей ученицы, что пропустили, может быть, самое главное: они не научили её оригинальности мышления и творческому осмыслению заученного. Она многое, может быть, слишком многое для своего возраста, узнала, но не была способна формулировать собственные идеи. Её эмоции далеко отставали от интеллекта, а её ум уподобился пышно расцветшему дереву, на котором не завязался ни один плод. Пустоцвет. А когда Кристина делала попытки осмыслить полученные знания, учителя, в первую очередь Маттиэ, грубо прерывали их и душили проявления творческой инициативы в самом их начале. Детство Кристины превратилось в сплошной академический процесс обучения. Вся её энергия изо дня в день была направлена на тренировку ума. Ей не позволялось быть просто ребёнком, всё время от неё ожидали реакции взрослого человека, взрослой женщины. Ей не дозволяли побегать, порезвиться или поиграть, когда захочется. У неё не было друзей, да на них просто не хватало времени. Её день был строго расписан по часам и минутам. Она не имела никакого досуга, когда можно было бы поразмышлять или отдохнуть. Приёмные родители, более-менее разумные в обычном смысле люди, тоже не всегда понимали всё это, да и потом они скоро ушли из жизни. В бушующем жизненном мире Кристина осталась наедине с богатыми знаниями и слабо развитыми эмоциональными способностями.

Глава вторая ВОСПИТАНИЕ И УЧЁБА