Пирогов [Владимир Ильич Порудоминский] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Памяти моего отца,

профессора И. М. Порудоминского,

посвятившего жизнь

служению медицине

Научный консультант

профессор А. М. ГЕСЕЛЕВИЧ

Издание второе, дополненное

НАШ ПИРОГОВ

Б. В. ПЕТРОВСКИЙ, академик, лауреат Ленинской премииВосемь десятилетий отделяют нас от Николая Ивановича Пирогова. И не только годы. За это время множество больших открытий обогатило медицинскую науку, которую создавал, которой верно служил Пирогов. Великий хирург, никогда не устававший учиться, искать новое, с гордостью за своих потомков вошел бы в сегодняшнюю лабораторию или операционную. Эта гордость была бы тем более законна, что в хирургии восторжествовали идеи, за которые он боролся всю жизнь. «В медицине, — писал Пирогов, — я, как врач и начальник с первого же моего вступления на учебно-практическое поприще, поставил в основание анатомию и физиологию в то время, когда это направление, теперь уже общее, было еще ново, не всеми признано и даже многими значительными авторитетами… вовсе, и даже для хирургии, отрицаемо». Пирогов сделал хирургию наукой, открыл в ней новую эпоху. Нет надобности перечислять великие заслуги Пирогова. Всякий врач на каждом шагу встречается с пироговским наследием. Образцовые по точности анатомические атласы, которые и по сей день служат путеводителем для хирурга. Предложенные Пироговым операции, открывшие новые пути в хирургии. Труды по обезболиванию. «Начала военно-полевой хирургии» — они и в годы Великой Отечественной войны стояли в боевом строю. Поле деятельности Пирогова поистине необъятно!.. Не только замечательные открытия позволяют нам называть Николая Ивановича Пирогова своим учителем. Но и его подвижническое трудолюбие, неутомимость в поиске, умение отстаивать свои взгляды, безупречная научная принципиальность и честность. Пирогов учит нас интересы дела, интересы общественные ставить выше личных, выше самолюбия и мелкого тщеславия. Он «положил себе за правило» открыто признаваться в своих ошибках и заблуждениях, чтобы их не повторяли другие. Даже в свой «жестокий век» он старался, чтобы каждое деяние «не противоречило долгу и обязанности», осуждал людей, не желающих понять, «что есть обязанности в обществе, которые требуют войны против личности». Широко известны примеры гражданского мужества Пирогова: его самоотверженная работа в осажденном Севастополе, где «возможность умереть возрастает… до 36 400 раз в сутки (число неприятельских выстрелов)», его поездка, уже стариком, на театр русско-турецкой войны. «Народ, имевший своего Пирогова, — говорил Н. В. Склифосовский, — имеет право гордиться, так как с этим именем связан целый период развития врачебноведения. Начала, внесенные в науку (анатомия, хирургия) Пироговым, останутся вечным вкладом и не могут быть стерты со скрижалей ее, пока будет существовать европейская наука, пока не замрет на этом месте последний звук богатой русской речи». Многие годы отделяют нас от пироговского времени. Колоссальные изменения произошли с тех пор. Но и сегодня мы стараемся трудиться «по Пирогову». Но и сегодня Пирогов остается примером для нас, для нашей молодежи. И можно от души порадоваться тому, что серия «Жизнь замечательных людей» пополнилась книгой о замечательном ученом и человеке Николае Ивановиче Пирогове.

I. МОСКВА. СЫРОМЯТНИКИ 1810—1824

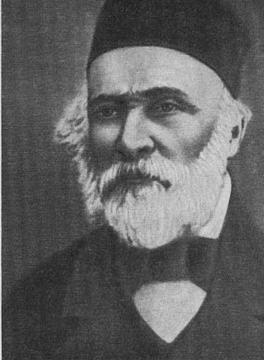

Откуда-то из далекого-далекого детства осталось в его памяти странное видение: ослепительно яркая звезда, огромная, лохматая, повисшая прямо над головой. Как попало в его жизнь непонятное это видение? То ли было оно сверкающим следом каких-то забытых рассказов, то ли и впрямь оттиснулось во впечатлительном детском мозгу изображение знаменитой кометы 1812 года… Николай Пирогов родился 13 ноября 1810 года.Человек еще не осознал себя — уже играет. Во что? В то, что его окружает. Охотнее — в то, что поражает. В детских играх великих людей стараются угадать ростки будущего. Иногда и впрямь игра оказывается пророческой. Сильное впечатление извне находит в душе ребенка благодатную почву. Едва темнело, раздавался стук у крыльца пироговского дома. «Лекарь приехал!» Нянька торопилась открывать. Всей Москве известный врач торжественно вступал в дом, скидывал на руки няньке тяжелую шубу. Важно шествовал к больному. Щупал пульс. Смотрел язык. Выписывал рецепты. Давал советы. Учил варить декокт, то бишь отвар. Уезжал — и снова возвращался. Каждый вечер. Несколько раз за вечер. Пирогова-ребенка поразил Мухин. Медицинское светило, профессора Ефрема Осиповича Мухина [см.портрет] пригласили к больному брату Николая. Ждали. Николай волновался со всеми — суетился, то на крыльцо бежал, то в гостиную. И вот… Качнувшись, остановилась у крыльца карета четвернею, ливрейный лакей открыл дверцы, и в дом вступил некто большой, торжественный, значительный. Николай не то чтобы увидел, скорее почувствовал его. А запомнил массивный, сильно выступавший подбородок. И голос. Убедительный. Не верить такому нельзя. Брат выздоровел. В семье только и разговоров, что о Ефреме Осиповиче. Словно чудодей посетил. А Николай стал играть. В лекаря. В Мухина. Едва темнело, раздавался стук в дверь: «знаменитый врач» важно вступал в комнату. Игра не надоедала. Менялись «больные»: их изображали братья, сестры, матушка, служанка Прасковья, няня Катерина Михайловна, даже кошка, одетая «дамою». Но «лекарь» всегда был один и тот же: Николай Пирогов.

По любопытному стечению обстоятельств постоянные гости пироговского дома были причастны к медицине. Григорий Михайлович Березкин служил лекарем в воспитательном заведении. Лекарем он был, наверное, неплохим. В воспоминаниях, написанных много лет спустя, Пирогов отдает одному из советов Березкина предпочтение даже перед мухинским советом. Позже, когда Николай стал учиться, его увлек не только Березкин-лекарь, но и Березкин-латинист. Латынь учебника была языком вялым и мертвым, навевала дремоту. Латынь Григория Михайловича поражала энергией, искрилась афоризмами, шутками, манила точным словом и неожиданным оборотом. Латынь Григория Михайловича была нужной. Это была латынь медика. Березкин подарил Николаю справочник растений, в медицине употребляемых. Не в пример томительным периодам из учебника латинские наименования справочника не приходилось заучивать. Они сами запоминались, разбегались по полкам в бездонном хранилище детской памяти. С этого справочника начался первый пироговский травник — так тогда часто называли гербарии. Страсть к собиранию растений жила в Пирогове долго. Другой гость, Андрей Михайлович Клаус, был весьма известным акушером и оспопрививателем. Клаус отличался колоритной внешностью и добрым умением дружить с детьми. Таким он запомнился и Николаю Пирогову и Сергею Аксакову. Свой человек в доме Аксаковых, Клаус увековечен в «Семейной хронике». Старый врач носил совершенно желтый парик, короткие штанишки выше колен, мягкие плисовые сапожки. Клаус не расставался со своим знаменитым черным ящичком — в нем хранилось самое интересное. Николай торопил Андрея Михайловича: — Скорей! Скорей! Старик нарочно тянул время, тщательно жевал свой любимый бутерброд с редискою, мучительно долго стряхивал крошки с галстука. Наконец извлекал из ящичка небольшой блестящий микроскоп, обрывал с цветка крохотный лепесток, чинно расправлял его иголкой на стеклышке и торжественно делал ручкой: «Прошу!» Николая не оторвать от прибора. Вот клеточки, вот жилки, по коим в цветок поступают соки. Что бы еще рассмотреть? Цветок, рассмотренный по клеточкам, был для Николая еще прекраснее прежнего. Надо поддерживать игру, чтобы она питала призвание, вливалась в него. Два старичка — Березкин и Клаус — важны в биографии Пирогова, потому что поддерживали игру в лекаря, не давали зачахнуть ростку.

Пирогов-врач открывался в игре, которая случайно вошла в их дом вместе с Мухиным и навсегда слилась с призванием. Пирогов — гражданин, боец создавался и открывался в игре неизбежной, в игре своего поколения. Лютые войны сотрясали московские переулки. На мостовых, истоптанных сапогами, иссеченных подковами, исполосованных колесами орудий, яростно рубились мальчишечьи армии. Щербатые Кутузовы и веснушчатые Платовы оспаривали друг у друга победу. «Победа» была любимым словом. Николай умел побеждать. Он не отличался силою, но был храбр и упорен. О двенадцатом годе не переставали говорить и в тринадцатом, и в четырнадцатом, и в пятнадцатом. Война не стиралась в памяти народной. Младенцы всасывали рассказы о войне с молоком матери, заглатывали с нянькиной кашкой. «Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей», — писал человек, который родился двумя годами позже Николая Пирогова, — Александр Герцен. Эти рассказы были колыбельной песнью целого поколения. Няня Катерина Михайловна брала Николая за руку, вела гулять. Они выходили из дому. Дом пахнул рубленым деревом, свежей краской. На улице пахло мокрым углем. Черные страшные печи с мольбой протягивали руки к небу. Тут, там, со всех сторон веселыми упрямыми дятлами стучали топоры. В приходе церкви святой Троицы, что в Сыромятниках, сгорело при французах сорок четыре дома из пятидесяти. Няня вела его к Земляному валу. Здесь пахло золой и вскопанной землею. Частным владельцам предписано было по обеим сторонам улицы сажать на пожарище сады. Отсюда, с Земляного вала, кольцо вокруг центра начинало превращаться в Садовое. На Елисейских полях в Париже белели под деревьями палатки казаков. В Москве праздновали победу. Няня останавливалась с Николаем на углу Покровки и Земляного вала. По Покровке тянулась к Разгуляю вереница карет. Оттого и Разгуляй, что гулянье, да катанье, да всякое веселье. Люди знатные подбирали коней кровных, одномастных и запрягали цугом. Пара считалась мещанской ездой. Кареты, покачиваясь, неслись мимо; брызги грязи летели из-под копыт породистых красавцев; на свежевыбеленных стенах пустых, выгоревших изнутри домов отпечатывались черные звезды; простые горожане, пачкая побелкой спины, жались к стенам и утирали рукавом лицо. На боковых улицах и в переулках веселились по-своему. Развалившись в санях, пели, свистели, галдели мохнатые медведи, долгошеие журавли, уродливые петухи, козлы бородатые да черти рогатые. Ряженые! Следом за большими санями подпрыгивали, кувыркались на ухабах, летели чуть не по воздуху привязанные сзади маленькие салазки. По вечерам ряженые врывались в дома, развлекали хозяев, сами развлекались. Про майора Ивана Ивановича Пирогова, казначея из провиантского депо, знали, что хлебосолен. Козлы и медведи в вывернутых полушубках кувыркались в зале. Иван Иванович громко хохотал, притопывал ногой в такт веселой песне. Командовал: — А ну-ка, для дорогих гостей ржаного молочка да заедок разных! Служанка Прасковья Кирилловна тащила бутыль с вином и закуски на блюде. Победу праздновали в четырнадцатом году, праздновали и зимой пятнадцатого. Николай с нянею возвращались с прогулки в сумерках. Темные обычно переулки таинственно светились. Многие ворота и окна украшены были разноцветными плошками и транспарантами. На транспарантах же смешные картинки, именуемые карикатурами. Николай возле каждой останавливался. Нянька тянула его за руку, он упирался, разглядывал картинки, смеялся. Карикатур было множество. Тогда была мода на карикатуры. Победители радовались, что могут от души посмеяться над прежде непобедимым, кичливым и грозным врагом. Под самый 1815 год издали собрание карикатур — «Подарок детям в память 1812 года». И в доме Пироговых появилась коробочка, словно от игральных карт, а в ней карточки с карикатурами, и под каждой подпись. На первой карточке глухой мужик указывает бегущим французам на удалого казака. И стихи:

По первой букве карточка означала «А». Вторая карточка была на букву «Б». Наполеон вместе с приближенными удирает в санях.

А на третьей карточке французские солдаты раздирают на куски несчастную ворону.

Означало — «В». Вместе получалось: А, Б, В — аз, буки, веди — азбука. По карикатурам двенадцатого года выучился грамоте Николай Пирогов. Только ли грамоте?.. Воображая себя удалым казаком, оседлывал скамью, сплеча рубил врага палкою: на весь сад выкрикивал гордые, из азбуки, стихи на букву «М»:

Понятия Россия, Родина рано пробуждались в лучших людях поколения, вскормленного рассказами о двенадцатом годе.

Корабли Васко да Гамы рвали килями зеленую океанскую воду. Ветер бил в паруса. А людям радостно было и тревожно. Что там, за краем океана? Гибель? Удача? Плыли на поиск… Рассказы про Васко да Гаму печатались в «Детском чтении» — первом русском журнале для детей. Некогда просветитель Новиков издавал журнал выпусками — по шестнадцати страничек в неделю. Во времена пироговского детства журнал читали частями — по тридцать выпусков в каждой. Плотные томики не надоедали: увлекали разнообразием. Трогательные повести сменялись статьями о чудесах природы, нравоучительные «письма» — занимательными «разговорами», исторические «пиесы» — описаниями путешествий Кука и Васко да Гамы. Николай читал охотно и много. Одна из первых его книг — «Зрелище вселенныя»: картинки с объяснениями по-русски, по-немецки, по-латыни. Маленькая детская энциклопедия — восемьдесят иллюстраций в красном сафьяновом переплете. Короткие рассказы о земле и небе, о металлах и камнях, о животных и растениях, о человеческих занятиях — словом, о «неодушевленных телах» и «одушевленных тварях», какие «мир содержит в себе». Привычные вещи — дверь, колодец, цветок — вдруг становились интересными, сложными. Понятое из сложного снова становилось простым. Тщательно выполненные картинки вскрывали непростое устройство простых вещей, помогали понять суть. Иллюстрации были не приложением к тексту, а началом и продолжением текста. Картинки из детских книжек Пирогов помнил всю жизнь. В глубокой старости он перечислял книжные картинки и карикатуры, увиденные шесть десятилетий назад. Зрительные образы были яснее, отчетливее и долговечнее словесных. От скрупулезных рисунков детского чтения не протянулась ли нить к знаменитым своей наглядностью атласам Пирогова-хирурга?.. Дети всегда любили приключения. В десятых годах прошлого века увлеченно читали «Дон-Кихота» и «Робинзона Крузо». «Робинзона» тогда печатали полностью: после известного рассказа о необитаемом острове следовала вторая часть — поездка героя в Бразилию, на Мадагаскар, по Сибири. Николай доставал из отцовского шкафа толстые, в кожу одетые томы — дневники Палласова путешествия по разным провинциям Российского государства. Академик Петр Паллас ездил по Забайкалью и Сибири, Башкирии и Уралу, Поволжью и Северному Кавказу — собирал материалы геологические, ботанические, этнографические, описывал животных, птиц, насекомых, сообщал о нравах и обычаях, одежде и занятиях разных народов. Палласовы дневники тоже звали на поиск. На книжных полках уживались век нынешний и век минувший. Жуковский был в моде. Державин оставался патриархом. «Радости певец» Батюшков соседствовал с Херасковым, российским Гомером. Крылова читали вперемежку с Лафонтеном и древними баснями Эзоповыми и Пильпаевыми. Крыловские басни Николаю нравились. Они были похожи на излюбленные карточки с карикатурами. Они запоминались сами, сразу. Николай читал «Демьянову уху», «Тришкин кафтан», охотнее всего — «Квартет». Домашний учитель объяснял, как разбирать предложения по частям речи. Николаю занятно. «О-сел, Ко-зел да косолапый Мишка затеяли…» Думалось, простые слова — нет! Существительные, прилагательные, глаголы. Вот так все время: привычное, простое поворачивается интересным и сложным, чтобы стать понятным и оттого опять простым. Урок окончен — в сад. Полководец на горячем коне сплеча рубит гибким прутом лопухи, кричит в самозабвенье: «Ась, право, глух, мусье!..» Зеленая трава морщится морскою рябью — Робинзон ищет свой остров. Корабль причаливает к крыльцу — Николай стучит в дверь. «Знаменитый лекарь» скидывает тяжелую шубу на руки подоспевшей няньке. На улице темнеет. Прасковья Кирилловна вносит лампу. Теплое прозрачное золото льется в комнату. Вместе с переплетом «Детского чтения» открывается окно в иной, до краев наполненный событиями мир. …Васко да Гама поднялся на мостик. Матросы поставили паруса. И ударил в них соленый и могучий океанский ветер. Поплыли корабли. Далеко. В неведомое.

Окна небольшого дома внимательно разглядывали переулок. Переулок изгибался дугою, и название ему было — Кривоярославский. По переулку метался колокольный звон. Неподалеку в старинной церкви Троицы, освященной при Борисе Годунове, кончалась вечерняя служба. Николай прилип к стеклу: во все глаза смотрел на окно соседнего дома. В окне паясничал череп: скалил зубы, кивал и кланялся богомольным людям. Прихожане Троицкой, что в Сыромятниках, церкви, махнув рукой на благочиние, ускоряли шаг, отплевывались. Иные бранились, не удержась. Грех! И где? У отца дьякона в доме. А череп скалился, кивал — и громко хохотал вертевший его на пальце студент-медик, дьяконов племянник.

Бог жил в евангелии — тяжелой книге в зеленом бархатном переплете, закрытом серебряными застежками. Евангелие стояло в углу перед кивотом с образами. С богом говорили так: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и, живый в помощи вышнего, в крове бога небесного водворится». Отец и мать проводили долгие часы за молитвою, читали и по требнику, и по псалтырю, и по часовнику. Николай знал наизусть множество молитв и псалмов, он повторял их, не понимая. Бог был сразу сложен и от знания не становился простым. Вслед за старшими Николай твердил: «Блажен муж, иже не иде…» Разговаривать с богом понятными словами считалось грехом. Бог был заперт от понимания торжественными серебряными застежками. Свято блюли посты. В великий пост даже кошке не давали скоромного. По праздникам выстаивали в церкви долгие службы. Николая, сонного, одевали, вели к заутрене. От духоты, усталости и ладана кружилась голова. С ним выходили на свежий воздух. Ненадолго. Убежать от бога в сад было нельзя. Николаю хотелось видеть божественную историю ясной и простой, как картинки из «Зрелища вселенныя», как рисунки из Палласова «Путешествия», как карикатуры на французов. Священник спросил его о сновидениях фараона. «Ему грезилось…» — начал Николай. «Снилось, снилось», — поправил законоучитель. И заметил колко: «Не столь живо!», когда Николай, жестикулируя, принялся рассказывать о тучных и тощих коровах, приснившихся фараону. О боге не разрешалось говорить живо. Николай сдавал экзамен в частный пансион Кряжева.

Сколько книг написал, перевел, издал этот полный седой человек с красным лицом, угреватым носом и умными добрыми глазами за блестящими стеклышками очков — Василий Степанович Кряжев! Учебники французского языка, и английского, и немецкого, и арифметику, и географию всех стран света! А декламирует Василий Степанович так, что, вылетая из уст его, сами врезаются в память строки французских и немецких стихов. Любимейший из уроков — русская словесность. Читали оды Державина, басни Крылова и Дмитриева, баллады Жуковского. Стихотворные образы Николай ощущал осязаемо, как иллюстрации или геометрические фигуры. Словесник Войцехович учил не только слушать — учил понимать. Николай с охотой разбирал произведения. Зримый образ складывался в его сознании как результат анализа. Разбор не уменьшал, а приумножал наслаждение от прекрасных стихов. Войцехович часто спрашивал Николая. Учителю нравилось, как загорался, отвечая, этот маленький Пирогов. Нравилась речь юнца, осязаемая, как лепка. Через несколько лет Николай навестил в университетской клинике тяжело больного Войцеховича. В больших голубых глазах учителя светились квадратики окон. Войцехович долго не выпускал пальцев Николая из вялой и влажной своей ладони. Вздохнул: — Жаль, что пошли на медицинский. Надеялся увидеть вас знаменитым нашим филологом. Алгебра Николаю не нравилась. Он отыгрывался на геометрии, наглядной, зримой. Николай решительно вспарывал фигуры линиями, рассекал плоскостями. Самое ненавистное в пансионе — танцы. Они не были ни простыми, ни сложными. Они вообще не требовали понимания. Бесили ненужностью. Николай не собирался отплясывать на балах. Он собирался лечить людей, как Мухин, воевать, как Кутузов. От бездумных па, назойливого «раз, и два, и три», от обтянутых толстых ляжек танцмейстера неизменно хотелось сбежать домой.

Дома у Николая была своя тайна — тетрадь, сшитая из толстой серой с желтизной бумаги. Она называлась «Посвящение всех моих трудов родителю» и предназначалась в подарок отцу. Николай заносил в тетрадь собственные сочинения в стихах и прозе, переложения прочитанного, а также свои мысли, «рассуждения», и мысли, почерпнутые из книг. В тетради есть рассуждения ординарные, наивные, явно заимствованные, но есть и такие, что не могут не привлечь внимания. Во многих отрывках тринадцатилетний ученик частного пансиона ищет, плутая, ответа на вопрос о задачах просвещения и воспитания. Его мысли, поначалу нечеткие, растекающиеся, находят, наконец, строгую формулу: «Истинный предмет учения состоит в приготовлении человека быть человеком». Это уже открытие не для мальчика Николаши, а для самого Николая Ивановича Пирогова. Готовить человека быть человеком — идея, которую через три десятилетия он положит в основу своего педагогического учения.

Семья Пироговых была патриархальной, устоявшейся, крепкой. Она казалась вечной — со своими упорными законами и канонами, неизменным укладом. Такие семьи словно забывают, что они вписаны в большой мир, что сами состоят из разных, друг на друга не похожих людей, забывают — и оттого рушатся особенно быстро. …Какие-то люди лениво сталкивают заступами землю в могилу. Дьякон бродит между мокрыми травяными холмиками. Приподняв щепотью полу (видны черные шелковые чулки), с трудом высвобождает ноги из вязкой ярко-рыжей грязи. Священник что-то бормочет. Нищие делают горестные глаза, гнусаво просят милостыню. А ямы уже нет, и новый холмик уже выпирает из земли. Брат Амос всю жизнь был рядом: ел, пил, спал, болел ревматизмом, ходил в пансион, заболел корью… И вот нечто неумолимое своей дорогой увело его навсегда. Навсегда! Это Николай знал. Год назад умерла старшая сестра — и чудилось, только тело ее ушло, душа же навеки осталась с живыми. Но память оказалась зыбкой. Дьякон провозгласил что-то, и все пошли прочь от мертвых. Живые же остались рядом и продолжали приносить друг другу горе. …Николаю виделось: брат Петр встает, расстегивает на груди мундир, сует руку за пазуху и, презрительно ухмыляясь, швыряет на зеленое сукно толстую пачку ассигнаций. Стараясь держаться твердо, шагает к двери. Суетливо и беспомощно ищет дверную ручку. А дома — плечи ходуном, захватанный белыми от мела пальцами мундир, жалкая золотая пуговка, висящая на одной нитке. И всхлипывания: «Папенька… казенные… Сибирь…» Не всегда то, что поражает, вызывает подражание. Иногда, наоборот, отпугивает на всю жизнь. Николай Пирогов никогда не играл в карты. Хотя был азартен и любил рисковать. В сорок лет Пирогов признавался, что по натуре принадлежит к картежникам и банковским спекулянтам. Он победил себя не тем, что затоптал со страху смелость и страстность, а тем, что повернул их в другое русло. Быть может, он победил благодаря поражению брата Петра. Непохожесть братьев часто кажущаяся. Одни и те же черты ведут их в разные стороны. Николай упрямо играл в Мухина, был Кутузовым в мальчишеских баталиях. Смерть ребенка не могла разрушить семью Пироговых. Она была из тех старинных многолюдных семей, в которых дети рождались каждый год, умирали тоже довольно часто. Неизбежные рождения и смерти стали семейными законами, предусматривались канонами. Николай был тринадцатый ребенок. Карточный проигрыш, если он не чрезмерно велик, тоже не мог разрушить такую семью. Он был тоже в какой-то степени канонизирован. Дети росли и должны были делать глупости: напиваться с непривычки, проигрывать в карты, тайно венчаться. Семью разрушило неожиданное обеднение. Законы, традиции, уклад — все выросло на материальном благополучии. Из-под здания выбили фундамент — оно развалилось. Построить новый образ жизни и довольствоваться им труднее, чем возвести заново дом взамен сожженного при французах. Некто Иванов, отцов сослуживец, повез на Кавказ тридцать тысяч и пропал. Деньги взяли с Пирогова. Привычные разноцветные птицы, изображенные на стенах доморощенным живописцем, показались Николаю стремительными и встревоженными. Словно вспорхнули они, испугавшись грубых и шумных движений чужих людей. Чиновники описывали имущество. Мебель нехотя подавалась с насиженных мест. Заслышав чужие шаги, вздрагивала, дребезжа, в буфете посуда. Платья, перегибаясь в талии и всплескивая с отчаяния рукавами, безжизненно падали на пол. Отец ходил из комнаты в комнату, пробираясь среди сдвинутой с места мебели, грузно стукался о шкафы, спотыкался о сундуки. Обеднение вытолкнуло семью из привычного круга жизни. По естественным законам ей полагалось упасть на круг ниже — и приноравливаться. Но патриархальные семьи часто не желают подчиняться естественным законам и тем ускоряют свою кончину. Они цепляются за традиции, за привычки, чтобы удержаться, чтобы совсем не упасть, и в итоге оказываются между кругами. Их размалывает словно жерновами. Как ни странно, но все сходится к тому, что нежданная бедность, крушение семейного уклада помогли появлению великого Пирогова. «Комиссионера 9-го класса сын Николай Пирогов обучался в пансионе моем с 5 февраля 1822 года катехизису, изъяснению литургии, священной истории, российской грамматике, риторике, латинскому, немецкому и французскому языкам, арифметике, алгебре, геометрии, истории всеобщей и российской, географии, рисованью и танцеванью, с отличным стараньем при благонравном поведении… Надворный советник и кавалер Василий Кряжев». Из пансиона Николая забрали потому, что не стало средств платить за учение. Курс в пансионе был рассчитан на шесть лет. Пирогов проучился всего два года. В пансион принимали детей «благородного звания» — здесь их готовили для чиновной службы. Майор-папенька из провиантского депо, пристроив Николая в «благородный» пансион, вряд ли замышлял для сына медицинскую карьеру. Юнцу из семьи разбогатевшего чиновника полагалось двигаться «дальше» — выбиваться на «благородное», дворянское поприще. Медицина была занятием разночинцев. Но когда деньги кончились, а желание учить сына осталось, схватились за соломину. Пирогов-отец бросился по знакомым — просить совета. Дошел до профессора Мухина. Ефрем Осипович сказал: — Мальчик у тебя, говорят, способный. Учить надобно. Нету денег держать в пансионе — посылай прямо в университет. Пособлю. — Да ведь в университет-то с шестнадцати. А Николаю всего четырнадцать годков. — Закон что паутина: муха увязнет, шмель проскочит. Придумай. Проскочи. Пусть учится. В доме появился студент-медик Василий Феоктистов — стал готовить Николая в университет. Между тем Иван Иванович бегал по канцеляриям, бил челом, сгибался перед тяжелыми, потемневшими столами, совал «под локоток», и 1 сентября 1824 года «по императорскому указу» было удостоверено, что в формулярном списке Ивана Пирогова «значится в числе прочих его детей, законно прижитый в обер-офицерском звании сын Николай, имеющий ныне от роду шестнадцать лет». Иван Иванович Пирогов успел вовремя. Через год он умер. И не пристрой он сына сейчас — что стало бы с Николаем Пироговым?

Бумажка, раздобытая папенькой, была «липой». Но на экзаменах Николай приложил к ней подлинную зрелость и обширные знания. Маститые профессора составили донесение в правление университета: «По назначению господина ректора университета, мы испытывали Николая Пирогова, сына комиссионера 9-го класса, в языках и науках, требуемых от вступающих в университет, в звание студента, и нашли его способным к слушанию профессорских лекций в сем звании». 22 сентября 1824 года Николай Пирогов стал студентом Московского университета. Дома Николай убрал подальше в шкаф старые книги — «Зрелище вселенныя» в красном сафьяне, любимые томики «Детского чтения». Не до них теперь! Теперь надо читать анатомию, и физиологию, и переведенную с немецкого фармакологию Шпренгеля. Детское чтение кончилось. Пришла пора чтения взрослого.

II. МОСКВА. УНИВЕРСИТЕТ 1824—1828

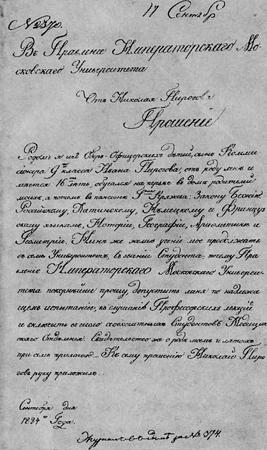

Николай привез из университета кулек с человеческими костями. Бойко и не без важности раскладывал содержимое кулька по комодным ящикам. Няня качала головой: — Вот вышел бесстрашник!..Правление университета потребовало от четырнадцатилетнего «бесстрашника» расписку: «Я, нижеподписавшийся, сим объявляю, что я ни к какой масонской ложе и ни к какому тайному обществу ни внутри империи, ни вне ее не принадлежу и обязываюсь впредь к оным не принадлежать и никаких сношений с ними не иметь. В чем подписуюсь. Студент медицинского отделения Николай Пирогов». [см.илл.]

Он и не знал ничего ни о каких тайных обществах, четырнадцатилетний мальчик-студент. Но они были и собирались — в Петербурге, на юге; в них, по свидетельству Пущина, говорили «о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей, о возможности изменения, желаемого многими втайне». Они были и собирались. Пестель возил в Петербург свою «Русскую Правду», в которой «уничтожение рабства и крепостного состояния» провозглашалось «священнейшей и непременнейшей обязанностью». Они собирались, они готовились к выступлению — был на исходе 1824 год. Ничего не знал о тайных обществах мальчик-студент Николай Пирогов. Но стены и скамьи аудиторий Московского университета помнили тех, кто жаждал теперь обновления России, — Каховского и Бестужева-Рюмина, Никиту Муравьева и Николая Тургенева, Якубовича и Трубецкого. Дух этих людей, их слово обитали в мрачноватых коридорах и тесных студенческих комнатах. По рукам ходили «возмутительные» стихи и песни Рылеева, Бестужева, Пушкина. Худой, взъерошенный студент Полежаев сочинял какую-то буйную поэму. Читали из нее строчки — призыв свергнуть бремя палачей. До чего не похожа была жизнь в университете на жизнь в Сыромятниках!

От университета до Сыромятников далеко; обеденное время Николай проводил у бывшего своего учителя Феоктистова — в 10-м «нумере» для казеннокоштных студентов. Все здесь необычно: и вынутый из-за пазухи штоф, и дым столбом из длинных трубок, и вольное обращение, и острый, живой разговор. Только что один из обитателей «нумера», задумчивый и поэтичный, лежа на кровати, плавно скандировал Овидиевы «Метаморфозы», но уже перебил его некто бледный, растрепанный — кричит, захлебывается от волнения: — Да что Александр Первый, куда ему! Революция нужна, революция, да с гильотиною! А третий, восторженный обожатель Мочалова, выскакивает на середину комнаты: «Слушайте, подлецы!» И во все горло, потрясая стулом, закатывая глаза, скрежеща зубами:

Николай слушает. С замиранием сердца, с нервной дрожью. Кто-то прижимает его к стене и, горячо дыша в лицо: — Знаете ли вы, что у нас есть тайное общество? — А что это такое? — Да так, надо же положить конец! — Чему? — Да правительству, ну его к черту! Гильотина! Конец правительству! Тайное общество! Вот это да! — Погиб увенчанный злодей… — грохочет посреди «нумера» обожатель Мочалова. Гул голосов. Табачный дым… Далеко от университета до Сыромятников…

Далеко. Один день отбивался от другого долгим путешествием на Волочке — так именовались незатейливые дрожки. Пассажиры садились по бокам, свесив ноги. Возница чмокал губами, покрикивал; покорная лошаденка тащилась по непроходимой грязи; пассажиры дремали, ноги их едва-едва не волочились по земле. Для прикрытия колен выдавалась им дерюга, что, однако, не спасало от липкой грязи ни колени, ни самую дерюгу… Переваливаясь, ползет неторопкий волочок по темным московским переулкам. От университета — в Сыромятники. И с каждым вечером все больше наполняется тихая детская в доме Пироговых новым, острым духом, привезенным с другого конца Москвы, из 10-го «нумера». Воротились от исповеди. Николай уверенно: — Сделайте милость, маменька, рассудите сами, ведь бессмыслица. К чему оно — отпущение грехов? Раз бог всеведущ, то знал заранее, что я согрешу. А коли знал и по-иному не сделал, зачем ему теперь прощать меня или наказывать? — Грех и думать так, Николаша! Ты что же, без бога прожить хочешь? — Ах, маменька, религия везде, для всех народов была только уздою. — Ну, бог с тобою! Вот время настало! Куда свет идет? Маменька крестится, глядя в угол, где под образами, запертый в зеленой книге тяжелыми застежками, живет непонятный бог, с которым смеет теперь спорить ее Николаша. Новое мировоззрение врывалось в изукрашенный живописцем-самоучкою домик Пироговых.

«Мы врывались в мир другой, — писал декабрист Поджио, — и думали предугадать судьбу его, вместе и нашу, нераздельно с ним связанную… мечтали, обманывались, надеялись». Жажда перемен, мечта и надежда жили в удобных кабинетах, где собирались деятели тайных обществ, и в солдатских казармах, куда из этих кабинетов люди с пылающими глазами несли призывные песни, и в опальном домике поэта, сочинявшего трагедию о неправедных царях и судьбе народной, и в страшных военных поселениях, живших памятью о Стеньке Разине я Емеле Пугачеве, и в прокуренных студенческих «нумерах». Осенью 1824 года, в тот самый день, когда «сын комиссионера 9-го класса» Николай Пирогов подавал прошение о зачислении студентом Московского университета, адмирал Шишков, министр народного просвещения, произнес речь, требуя «оберегать юношество от заразы лжемудрыми умствованиями». Царю же министр и боевой адмирал писал испуганно и откровенно: «Прошу высочайшего позволения… потушению того зла, которое хотя и не носит у нас имени карбонарства, но есть точно оное…» «Потушение зла» было высочайше позволено. Гонение науки стало политикой. Из Царскосельского лицея изгнали пушкинского наставника профессора Куницына за его книгу «Право естественное». В Петербурге судили профессоров истории и философии. Петербургский попечитель Рунич кричал, что труды их подобны тлетворному яду и заряженному пистолету, ибо вселяют в умы «идеи разрушительные для общественного порядка и благосостояния». Ученых обвиняли в «маратизме» и «робеспьеризме». Запрещали читать лекции о Копернике, Ньютоне, Бюффоне. Изымали из университетских библиотек «подозрительные» сочинения. Студентам не разрешали посещать театры. Казанский попечитель Магницкий снискал в истории русского просвещения геростратову славу. Истово проповедовал с кафедры: «Сам князь тьмы, видно, подступил к нам… Слово человеческое есть проводник сей адской силы, книгопечатание — орудие его; профессоры безбожных университетов передают тонкий яд неверия и ненависти к законным властям несчастному юношеству». Профессорам медицинского факультета предложено было «принять все возможные меры, дабы отвратить то ослепление, которому многие из знатнейших медиков подвергались от удивления превосходству органов и законов животного тела нашего, впадая в гибельный материализм». Анатомический кабинет в Казани был закрыт, препараты положили в гробы и, отслужив панихиду, похоронили на кладбище. Можно связать человека по рукам и ногам, нельзя запретить ему думать. Убить человека можно, убить мысль нельзя. В Казани профессор математики вещал проникновенно, как во храме, что «треугольник есть святой Троицы символ». И там же, под носом у Магницкого, вызревал гений Лобачевский, человек величайшего бесстрашия мысли. Нельзя убить мысль — потому наука не останавливается. Воевали с наукой, но воевали и в науке. Здесь борьба была нужнее, интереснее, перспективнее. Когда естествознание уже смогло описать многие факты, но еще не сумело построить систему, быстро двинулась вперед натурфилософия. Она «заменяла неизвестные еще ей действительные связи явлений идеальными, фантастическими связями и замещала недостающие факты вымыслами, пополняя действительные пробелы лишь в воображении. При этом ею были высказаны многие гениальные мысли и предугаданы многие позднейшие открытия, но не мало также было наговорено и вздора»[1]. Но время брало свое. Естествознание из «преимущественно собирающей науки» становилось, по определению Энгельса, «упорядочивающей наукой». Лучшие умы искали точных способов исследования, правильного толкования явлений. Фантастике, вымыслу и вздору противопоставляли достоверность. Борьба шла всюду: в пределах целой науки, в стенах научного учреждения, иногда замыкалась в одном человеке. Не так-то легко менять убеждения, даже неправильные на правильные. Убеждения не перчатки. Нередко ученый приходит к новым идеям, накапливает новый материал — и до смешного упорно заталкивает их в старую форму. Сует в старые перчатки выросшие и отмытые от прошлого руки. Противоречия ученого снижают, но не отрицают его научной ценности. Перчатки рано или поздно расползутся по швам, но идеи высказаны, и весомый материал положен в ладони будущего. Московскому университету до поры везло. Он дольше других удержался в стороне от бдительного попечения начальства. В Петербурге, Казани, Харькове неугодных профессоров гнали за ворота. В Москве профессора свободнее искали истину, боролись друг с другом, сами с собой. Профессор Перевощиков основывал свои работы по астрономии не на «слове божьем», а шел вослед «пагубным» учениям Коперника и Ньютона. Поклонник натурфилософии профессор Павлов, читавший курс физики, минералогии, сельского хозяйства, доказывал, что «сведения умозрительные, составляющие философию, возможны только при опытных, составляющих науку». Опытный участок на Бутырском хуторе приносил ему ценные сведения о питании растений, обработке почвы, применении севооборотов. Точные препараты и коллекции, открывавшие путь к истине, располагались на полках, а над ними висел на стене крест и выведена была надпись: «С крестом к свету». Сегодняшнее и вчерашнее уживалось в зданиях и в людях. И не только во времена пироговской юности. В науке всякое время по-своему переходное. Через полвека сам Пирогов, построивший просторное здание новой науки, будет так же забиваться в низкую келью старого мировоззрения. Утверждая материалистические представления в медицине, будет морщиться от «клички» — материалист. Разрушая ножом привычные взгляды, будет говорить о «предопределении». Идя к нему в гости, можно выбирать — куда? Защитники вчерашнего ползли в низкую келью. Миллионы людей будущего выбрали новый светлый дом. Николай Пирогов сел на студенческую скамью в годы, трудные для науки и сложные в науке. Впрочем, науке никогда не бывает легко, а в науке никогда не бывает просто. В то время бой вели учителя Пирогова. Поколение Пирогова еще обучалось владеть оружием, готовилось к своим тяжелым и упорным баталиям. Пирогов сидел на узкой и жесткой студенческой скамье, перед ним один за другим поднимались на кафедру его учителя.

Юст Христиан (он же Христиан Иванович) Лодер, сухонький, невысокий, [его портрет] — одно слово старичок-невеличок, — легко входил на кафедру, начинал, пришамкивая: — Sapientissima natura… — останавливался, будто спохватившись, и поправлялся: — …aut potius Creator sapientissimae naturae voluit… To есть: — Мудрейшая природа… вернее, создатель мудрейшей природы пожелал… На студенческих скамьях хохот: — Вот так оговорочка — «вернее, создатель»! Всегда Лодер со своей оговорочкой! Христиану Ивановичу — за семьдесят. Прежде чем обосноваться в Москве, он был профессором в Иене, Галле, Кенигсберге, знал анатомию, физиологию, хирургию, повивальное искусство, медицинскую антропологию и естественную историю. Лодер читал курс в университете и служил главным доктором московского военного госпиталя. Руководил постройкой городской больницы и еще лечебницы для врачевания минеральными водами. Создавал труды по анатомии и практической хирургии. Предложил несколько новых операций. Сорок лет неустанно пополнял анатомическую коллекцию университета — готовил и подробнейше описывал препараты. «Создатель пожелал!..» — это была анатомия не для Лодера. Позже Герцен вспоминал о нем: «…Друг Гёте, учитель Гумбольдта, один из той плеяды сильных и свободных мыслителей, которые подняли Германию на ту высоту, о которой она не мечтала… Лодер никогда не согласился бы читать анатомию по Филаретову катехизису…» В ту пору вошла в моду «анатомия на платках». Препараты отпевали и хоронили, а профессора прикалывали к сюртуку платок, один конец к лопатке, другой — к плечу: «Вот вам дельтовидная мышца». Лодер создал в университете анатомический театр, во время лекций препарировал трупы.

Профессор терапии Матвей Яковлевич Мудров пил на завтрак вместо чая отвар излистьев черной смородины, съедал же лишь пятикопеечную просфору, поднесенную бедняком вместо гонорара. Ранним утром Мудров уже выезжал из дому в своей карете четверкой. У ног кучера стояли корзины с лекарствами, бутыли с вином и чаем — для раздачи неимущим пациентам. Однако в богатых домах Мудров гонорар брал большой. «Научитесь прежде всего лечить нищих, — говаривал студентам Матвей Яковлевич. — Богатого легче вылечить. Бедняку же я снадобье из аптеки выкупить не на что».[Портрет М.Я. Мудрова] Получалось: болезнь одна, а лечится по-разному. Ибо, повторял в лекциях Мудров, врачевание состоит не в лечении болезней, а в лечении больного… И не только снадобья приносят исцеление, но также избранная диета, полезное питье, чистый воздух, движение или покой, сон или бдение в свое время, чистота постели, жесткость ее или мягкость. Не менее важны душевные лекарства. Они сообщают больным твердость духа, который побеждает телесные болезни. Первый же рецепт для здравия роду человеческому — в поте лица твоего снеси хлеб свой. То есть труд. То было время господства в медицине умозрительных теорий Броуна и Бруссе. Согласно этим теориям жизнь поддерживается возбуждением, от слишком сильного или слишком слабого возбуждения появляется болезнь. Значит, и лечить просто: нужно применять средства, повышающие или снижающие возбуждение. Теории Броуна и Бруссе — как раз одна из попыток заменить сложные, действительные связи явлений идеальными, фантастическими. Мудров, хоть, следуя моде, и объявлял себя «бруссеистом», противопоставил лжемудрым учениям практику у постели больного, опыт, основанный на точных данных, и рассуждение, основанное на опыте. Он твердил, что из «поврежденного строения надо объяснить болезнь», а не «искать умственных причин, отвлеченных от материи и формы». В свободные часы, которые выпадали редко, Матвей Яковлевич любил предаваться философическим размышлениям, прежде был он и масоном, однако с полки охотнее всего доставал книжки, куда заносил подробные сведения о лечившихся у него больных: «Сие сокровище для меня дороже всей моей библиотеки». Приятели находили у Матвея Яковлевича склонность к мистицизму, но профессор Мудров беспрестанно толковал о пользе патологической анатомии, протаптывал тропу от анатомического театра к клинике: «Будучи поучаем ежегодными переменами модных теорий, я не вижу другой дороги добиться истины, кроме строгого исследования болезненных произведений… Над трупом мы будем ближе подходить к истине, исследывая произведение болезни и сравнивая минувшие явления с существом оной. Разбогател в сих данных истинах, кои суть награды беспрестанных трудов, мы дойдем со временем до важных открытий…»

— Величие, слава и польза отечества суть главнейшие предметы ученого, деятельного и опытного врача. Голос Ефрема Осиповича Мухина звучал властно. Массивный подбородок выдавался над высоким белым воротником. На шее — орденский крест. Ефрем Осипович имел право толковать о пользе отечеству. Операций хирургических сделал сотни. Первые — еще под Очаковом, на поле битвы. Добивался в России всеобщего оспопрививания. С утра до ночи трудился в больницах. Изобретал новые способы лечения — электрические, гальванические, паровые. Переводил учебники. Сам написал «Начала» костоправной науки и «Руководство» по анатомии. В университете читал анатомию, физиологию и судебную медицину. Лекции Мухина походили более на свободную беседу. Записывать их было трудно. Мухин не придерживался строго темы, легко перебрасывал мостки от одного предмета к другому. Размышления прорезали пласты знаний поперек. Чтобы так читать, надо много знать. Мухин как бы мимоходом говорил о вещах важных, щедро сыпал направо, налево золотой песок мыслей. Он разбирал функции отдельных органов и тут же высказывал идею целостности организма: «Иные считают, будто болезнь поражает отдельную часть тела. Полагаю, что не так. Все части тела человеческого имеют взаимное между собой сообщение». Он искал место человеческого организма в природе и пришел к той же «лестнице», о которой писал Радищев: «В лестнице существ от червя и насекомого до животного и человека растут способности чувств и движений соразмерно с развитием органов». Он устанавливал связь человека с окружающим миром и опровергал идеализм натурфилософов: «Говорят иные, будто чувствования наши не достоверны, будто меж ими и наружным миром — пропасть. Никакие чувствования не возникают без надлежащего стимула. Нервная система есть связь, соединяющая организм со всеми предметами, его окружающими. Впечатление сообщается по нервам общему чувствилищу». Повороты в лекциях бывали иной раз совсем неожиданными. Как-то Мухин замолчал, не окончив рассуждения, помедлил и сказал совсем о другом: — Народное здравие немыслимо без хороших жилищ, одежды, питания. Врач, ставящий превыше всего пользу отечеству, должен думать и о сих предметах. Ныне в деревнях неурожай. Голод. Вот и взял я себе задачей отыскать заменители хлебных злаков…

Мудров, Мухин, Лодер… Их именами, по словам Пирогова, мог похвалиться Московский университет того времени. Трудами этих ученых, трудами их коллег закладывались основы передовой русской медицины, основы патологической анатомии, физиологии, терапии. Так почему же в предсмертных записках подводящего жизненные итоги человека не нашел Пирогов достойных слов, чтобы обрисовать нелегкую и обширную деятельность своих учителей? Почему вспоминал все больше о том, что указывало на их «комизм и отсталость»? Вспоминал, как Мудров заставил какого-то кутилу петь на занятиях молитву, как вместо лекции повел студентов поздравлять Лодера с анненскою звездою и декламировая при этом нараспев собственные вирши: «Красуйся светлостью звезды твоея, но подожди еще быть звездою на небесех». Вспоминал, что Мухин читал курс невнятно, перескакивал с одного предмета на другой и только о деторождении никак не мог сообщить слушателям, ибо «скоромная» сия тема ежегодно приходилась на великий пост. Отмечал профессора Гильдебрандта как искусного и опытного хирурга, но вспоминал тут же, что был Гильдебрандт гнуса» и курил постоянно сигарку, так как страдал хроническим насморком. Вспоминал, что фармаколог Котельницкий по рассеянности и слабому зрению вместо «кожицы придают клещевинному маслу горький вкус» читал «китайцы придают…» — выходило смешно. Что профессор естественной истории Ловецкий перепутал однажды органы петуха и курицы… Велик соблазн, зацепившись за эти высказывания Пирогова, представить его учителей в основном косными и невежественными, показать, как «из ничего» вырос великий хирург. Но правда не позволяет ограничиваться пироговскими характеристиками. Пирогов и сам чувствовал несправедливость своих оценок. Он сослался на снедавшую его болезнь: «…Университетская жизнь в Москве и Дерпте писана мною… в дни страданий. Dies illае, dies irae[2]». То ли и впрямь ожесточили его страдания?.. То ли так устроена стариковская память, что всего легче всплывают в ней на поверхность занимательные эпизоды и курьезы? Ведь и на самом деле слишком много было курьезов в те далекие дни, когда химию в университете читали, не показывая опытов, физику — не демонстрируя приборов, когда всякий профессор выбирал тему, какую ему заблагорассудится, а рядом с большим ученым взбирался на кафедру тоже именуемый профессором человечек, так и не выучивший русский язык и уже подзабывший свой немецкий, — взбирался и бубнил по-латыни текст из скучной, опухшей от старости книжки. Сегодняшнее и вчерашнее жило в учителях Пирогова. И сегодняшнее, а подчас и завтрашнее в них наталкивалось на вчерашнее в жизни, в науке, в университетском преподавании. Лодер препарировал трупы, он зажег в Пирогове любовь к анатомии. Но студент Пирогов изучал анатомию по картинкам и не вскрыл ни одного трупа. Мудров ратовал за практику, не уставал говорить о врачебном опыте. Но студент Пирогов написал всего одну историю болезни единожды виденного больного. Мухину не трудно было в лекциях перескакивать с одного предмета на другой: множество знаний накопил он в больнице и у операционного стола. Но студент Пирогов за годы учения не сделал ни одной операции, даже кровопускания; он только описывал операции в тетради. Прав, наверное, и академик Бурденко, объясняя пироговские жестокие оценки «сожалением старика о даром и непроизводительно потерянном времени в молодости». И все же так ли уж даром, так ли уж безнадежно было потеряно время? Тогда почему, едва окончив университет, едва получив возможность перейти от умозрительного постижения наук к практике, Пирогов тотчас показал себя самостоятельным зрелым работником? Тогда почему талантливый химик и фармаколог, адъюнкт университета Александр Иовский, горячий сторонник эксперимента и противник натурфилософии, выбрал себе в друзья мальчика-студента Пирогова и, задумав издавать серьезный журнал «Вестник естественных наук и медицины», заручился его сотрудничеством? Тогда почему сам Пирогов, вдоволь посмеявшись над своими учителями, одной фразой весомо оценил в них сегодняшнее и завтрашнее: «Но, несмотря на комизм и отсталость, у меня от пребывания моего в Московском университете вместе с курьезами разного рода остались впечатления, глубоко, на целую жизнь врезавшиеся в душу и давшие ей известное направление на всю жизнь»? «Направление на всю жизнь» — значит университет был для Пирогова университетом. И не здание, не аудитории, не коридоры дали ему направление, а люди, которые творили и учили в этом здании, в этих аудиториях, и совершали не одни только смешные поступки, и произносили не одни только смешные слова. Эти люди — учителя Пирогова. Они боролись в науке, двигали науку вперед. Чтобы правильно оценить их, мало сопоставить сделанное ими с тем, что создано сегодня. Надо по лестнице годов спуститься во вчера, в их время. Характеристики, которые дал своим учителям Пирогов, даже самые комические, совершенно точны, но далеко не полны. Пирогов смотрел на учителей из своего времени, когда сегодняшнее и завтрашнее в них тоже стало вчерашним. Полвека пропастью отделили студенческую жизнь Пирогова от воспоминаний о ней. И какие полвека! За эти полвека и медицинская паука и университетское образование гигантски шагнули вперед. В эти полвека уложились и теория Дарвина, и периодический закон Менделеева, н учение о клетке. В эти полвека было открыто обезболивание, введена антисептика, впервые широко применены микроскопические исследования, изготовлено множество нужнейших инструментов и приборов, множество нужнейших лекарств. Это были полвека, насыщенные творчеством Сеченова и Боткина, Клода Бернара и Гельмгольца, Пастера и Мечникова. Полвека, наполненные до краев его собственным — пироговским — творчеством. Со своей наукой, которой служил Пирогов беззаветно и доблестно, поднимался он вверх и вверх по крутым тропам находок и открытий. Да простится ему, что, подводя итоги и глядя вниз с этих горных высот, не все рассмотрел он ослабшим взглядом стариковской памяти. Пирогов прославил своих учителей уже тем, что стал великим учеником. Потомки воздают им должное. Не по пироговским словам, а по пироговским делам оценивают их. И даже тот, кто по постиг сути сделанного ими самими, охотно повторит вслед за Герценом: «Московский университет свое дело сделал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей».

Ивану Ивановичу Пирогову привиделся накануне странный сон. Будто кто-то сказал ему очень внятно: «Слышали ли, что Иван Иванович Пирогов умер?» День стоял майский, теплый. Гулянье в Сокольниках. Решили ехать. Николай торопился из университета. Думал дорогою: до чего изменился отец с тех пор, как ушел в отставку. Словно сбросил вместе с майорским мундиром нетерпеливую живость и горячность, словно непривычный темно-коричневый фрак сковал его, сделал неподвижным и равнодушным. Похититель, увезший казенные деньги, так и скрылся бесследно в кавказской дали. Дом Пироговых был описан в казну, имущество тоже. Долги росли. Чтобы свести концы с концами, отец вел частные дела. Ему бы прежний огонь, может, и поднялся бы. Но он обмяк, устал, днем вдруг засыпал, ночью задыхался, рвал ворот на полной шее и просил отворить кровь. Николай быстро шел Кривоярославским переулком. Отпертые ворота невольно привлекли его внимание. Почему это у них ворота отперты, ведь всегда закрыты? Чужие люди на крыльце… Ступеньки… Сени… Передняя… Зала… Отец на столе в майорском, с золотыми петлицами мундире. Мундир пропахан прямыми глубокими складками — два года лежал в сундуке. Николай покачнулся, упал на руки к подбежавшим сестрам… …Переулок изогнулся дугою, а в самой середине дуги — бывший дом Пироговых. Не их отныне переулок, не их дом. Имущество, жилище — все отняли казна, кредиторы. Николай в последний раз прошел но пустым комнатам. Нарисованные на стенах доморощенным живописцем птицы повисли жалко, будто подстреленные. Только они и остались в доме — все вывезено. Да вон еще в передней, в углу, позабытые отцовские галоши. Николай припомнил: в детстве любил он окунать ножонки в их глубокую темную мягкость, спрашивал: «А я вырасту такой большой, как папенька?» — «Вырастешь, Николаша, вырастешь…» И снова, как некогда, сунул ноги в галоши, шагнул за порог, хлопнул дверью. На пыльном полу чернели два больших следа. Явилась баба с ведром, махнула тряпкой — и следов не осталось. Прежде были изразцовые печи и золотой наперсток, белая колоннада тарелок и евангелие с серебряными застежками. И все, казалось, нужно; и без всего, казалось, но обойтись. Теперь в нескольких наспех связанных узлах уместился семейный скарб. Узлы перекатывались, подпрыгивали в простой телеге. Телега, пыля, ползла по улицам. За телегою шли Пироговы — мать, сестры, Николай. Впереди же, рядом с возницей, семенил, указывая дорогу, тщедушный сутулый человек в потертом чиновничьем мундире — троюродный брат отца Андрей Филимонович Назарьев. Андрей Филимонович, заседатель в суде, сам бедняк, да еще обремененный семьею, не дал пропасть родне — подобрал едва не на улице, привез в свой домишко и уступил мезонин с чердачком. У дядюшки Андрея Филимоновича жили год. Совестились — дядюшка перебивался с трудом: в суде писал и домой приносил кипу бумаг. Писал, прислушиваясь к веселой канарейке, прыгавшей в клетке у окна. Откладывал перышко, тянул дымок из длинной трубки. Откладывал трубку и снова писал. Жалел Пироговых молча, по-бедняцки. Водил иногда Николая в трактир — чай пить, а однажды, повздыхав с неделю, купил ему сапоги. Мать и сестры принялись за мелкие работы (благо, были рукодельницы). Одна из сестер, радуясь крохотному жалованью, поступила надзирательницею в благотворительное детское заведение. За год подкопили деньжонок, продали что возможно, съехали от дядюшки. Сняли себе квартирку — и половину ее тотчас сдали внаем студентам. Как жили, и сами не знали. Николай услышал однажды — о них сказали: «Нищенствуют». Тотчас вспомнилось: матушка уговорила его как-то пойти с хлебом-солью на свадьбу к генералу Сипягину, знававшему покойного отца. Генерал хлеб-соль принял и велел дать Николаю двадцать пять рублей. Когда вышел приказ: без мундира в университет не являться, — пришлось сестрам состряпать наскоро из старого фрака куртку с красным воротом. Чтобы не обнаружить несоблюдения формы, Николай сидел на лекциях в шинели: из-под нее торчал наружу только красный ворот.

Носить мундиры строжайше повелел студентам генерал-майор Писарев, назначенный попечителем Московского университета летом 1825 года. Собрав профессоров, генерал снял с бюста Александра I покрывало («дабы сам государь был свидетелем наших чувствований»), перед лицом монарха изложил свое кредо: «Начало премудрости — страх господень». Идеальная жизнь есть «военный формуляр». Посему вводятся в университете «строгость и подчиненность», а также «необходимое единообразие». О многих книгах новый попечитель высказался неодобрительно: «суть хитрые увертки и извороты разума, под которыми в наше время разврат и неверие распространяют». В общем: «…уж коли зло пресечь, забрать все книги бы да…» Летом 1825 года Грибоедов проехал из Петербурга, где встречался с северными декабристами, в Киев, где встречался с декабристами южными; оттуда — на Кавказ. Рукопись знаменитой комедии уже ходила по рукам. По Москве, по России ходили герои комедии. Генерал Писарев был фельдфебель, данный в Вольтеры Московскому университету. Наподобие Рунича в Петербурге. Наподобие Магницкого в Казани. Дошла очередь. В Москве Писарева прозвали, как Скалозуба, — «фагот». В ноябре 1825 года почил в бозе император Александр I. Москва присягала Константину. Студентов посылали присягать в университетский приход Георгия на Красной горке. 16 декабря в Москву сломя голову прискакал в открытых санях гонец. Привез весть о подавлении восстания на Сенатской площади, приказ присягать новому императору — Николаю. В столице началось следствие. Людей, подозреваемых в заговоре, арестовывали и в Петербурге и в Москве. С Кавказа обратно в Петербург провезли через Москву арестованного Грибоедова. Фамусовы, скалозубы и молчалины блаженствовали на свете. На университет смотрели косо. В списках бывших университетских воспитанников и в списках участников восстания было много одних и тех же имен. В коридорах и студенческих комнатах говорили теперь шепотом. Писарев свирепствовал, добиваясь строгости, подчиненности и единообразия. Требовал, чтобы при виде его студенты вытягивались «смирно» и кричали разом, по-военному: «Здравия желаем!» Сочинял проект нового университетского устава, в коем утверждал, что «чинопочитание — первый шаг к порядку и устройству» и что надобна в учебных заведениях «бдительная полиция», дабы «поветрие умов тем прекратить». В июле 1826 года в Петербурге повесили пятерых руководителей восстания. В Москве били в колокола, палили из пушек. Встречали царя. Николай I приехал в древнюю столицу на коронацию. Университет готовился к императорскому визиту. Попечитель, стремясь блеснуть, писал бесконечные подробнейшие формуляры: о швейцарах, о зажигании и тушении фонарей, о «запирании и отворянии» ворот, даже о сквозном ветре. Боялся, что царь явится неожиданно, и посему решил ввести дежурства профессоров. Хирург Гильдебрандт дежурить отказался. Подал рапорт: занят по службе и лечением больных, в делах, не относящихся к науке, неопытен. Писарев умолял министра выразить непокорному профессору «высоконачальническое негодование»; не доверяя более «досужным энциклопедистам», все вечера дежурил сам. И дождался. Царь заглянул в аудитории, проверил, единообразно ли застланы постели в студенческих комнатах, и приказал попечителю направить инспектора в Петербург «для изучения устройства в тамошних военных учебных заведениях». Но знакомство Николая с «крамольным» университетом началось не визитом. Государю был подан донос, именуемый «О Московском университете». Автор доноса, отставной полковник Бибиков, писал: «Профессоры знакомят юношей с пагубной философией нынешнего века, дают полную свободу их пылким страстям и способ заражать умы младших их сотоварищей. Вследствие таковой необузданности к несчастью общему видим мы, что сии воспитанники не уважают закона, не почитают своих родителей и не признают над собой никакой власти». Как пример вольнодумия полковник привел отрывки из поэмы Полежаева «Сашка». Полежаева нашли спящим, растолкали и на заре привезли в Кремлевский дворец — к царю. Николай протянул ему тетрадку. — Ты сочинил эти стихи? — Я. — Читай. Полежаев читал: — Когда ты свергнешь с себя бремя своих презренных палачей? Министр народного просвещения стоял тут же и закрывал глаза от ужаса. — Вот вам образчик университетского воспитания! — скрежетал царь. — Что скажете? Я положу предел этому разврату, это все еще следы, последние остатки; я их искореню.

Николай сослал Полежаева в солдаты, но «искоренить остатки» было трудно. Четырнадцатилетний Герцен, стоя на Красной площади в день торжественного молебна по случаю «избавления от крамолы», клялся отомстить за казненных декабристов. Пушкин, которого по приказу царя фельдъегерь вез из Михайловского в Москву, сочинял по пути новую строфу для своего «Пророка»: с петлей на шее пророк является к «убийце гнусному». Передавали, будто, поднимаясь по лестнице Кремлевского дворца, Пушкин уронил листок с этими стихами и едва сумел подобрать его. В тот самый день, когда поэт въезжал в Москву, там арестовывали людей за распространение изъятых цензурой строк из пушкинского стихотворения «Андрей Шенье» («…Убийцу с палачами избрали мы в цари!») и предсмертного письма Рылеева к жене. Несколькими месяцами позже москвичи провожали жен декабристов в Сибирь. Профессор Матвей Яковлевич Мудров ездил прощаться с Муравьевой. Она везла ссыльным декабристам послание Пушкина. Вскоре в Москве обнаружили тайное общество, основанное братьями Критскими; двое из трех братьев были студентами. И некоторые другие студенты университета состояли членами этого тайного общества, которое ставило целью «сделать революцию». Полежаев, брошенный за связь с кружком Критских в подземный каземат, писал горестно:

Но в 1829 году, через год после того, как окончил университет Николай Пирогов, поступили туда Герцен и Огарев, из Пензенской губернии приехал Виссарион Белинский и по соседству с 10-м «нумером», навсегда связанным с именем Пирогова, основал свое «Литературное общество 11-го нумера». «Искоренить остатки» было трудно.

На что мог рассчитывать семнадцатилетний Николай Пирогов после окончания курса?.. Его жгло «неотступное желание учиться и учиться». Заняться наукой? Он с горечью гнал от себя эту мысль. Для него, юнца без средств, без связей, отправиться лекарем в дальний полк было вовсе не худо. Пристроиться в московскую больницу — совсем хорошо. Но он не хотел ни в полк, ни в больницу. Полтора десятка известных профессоров оценивали его познания единым словом — «превосходные». Студенты указывали на него как на лучшего. Мысль о науке возвращалась, не давала покоя, звала вперед. Он забывался, начинал всерьез размышлять, прикидывать, что мог бы он сделать и как. Спохватывался. Уходил от навязчивой мысли, и возвращался, и вышагивал вокруг да около, словно был прикован к ней цепью. В нем горело уже «известное направление». А голову буравило: «Куда идти?»

«Вы шествуете к славе», — пела Натали Лукутина своим нежным голоском. У Николая в глазах сверкали слезы. Он был влюблен. Не чувствуя земли под ногами, обутыми в большие, не по размеру галоши, летел во всякую свободную минуту на другой конец Москвы — на Басманную, в дом крестного своего, купца Лукутина. Там, там она, Натали! С золотистыми локонами и прозрачной синевой под глазами. Дочь крестного. Вечера пробегали в играх, сочинении шарад и шуточных стихов. Николай все искал случая поцеловать милой Натали ручку. А однажды — о блаженство! — она и сама поцеловала его. В щеку. (На следующий день Николай попросил у сестер щипцы, пыхтя, крутил редкий хохолок.) — Спойте, спойте, Натали, — умолял счастливый влюбленный. «Vous allez á la gloire», — нежно выводила она его любимый французский романс. — «Вы шествуете к славе».

И снова Мухин. Ефрем Осипович мял в пальцах подбородок, внимательно, будто видел впервые, разглядывал Николая. — Открывается в городе Дерпте профессорский институт. Будут в нем своих, русских, профессоров готовить. Вот, поехал бы! Ну? — Да я согласен, Ефрем Осипович… — А согласен, так требуется непременно объявить, которою из медицинских наук желаешь исключительно заняться… — Да я… физиологиею, Ефрем Осипович… Мухин поморщился, коротко и ясно решил: — Нет, физиологиею нельзя. Поди придумай что-нибудь другое… Николай всю ночь ворочался. Назавтра явился к Мухину, назвал: — Хирургия… Этот наспех и небрежно записанный в «Дневнике старого врача» диалог требует особого внимания. Ведь он оказался решающим, он повернул всю жизнь Пирогова. С этого диалога начинается Пирогов-профессор и Пирогов-хирург. Почему же вначале будущий великий хирург выбрал физиологию? В стариковских записках Пирогов часто говорит о себе с иронией не меньшей, чем о своих наставниках. Он объясняет: в «ребяческих мечтах представлял себе», будто с физиологией знаком едва ли не более, чем с другими науками; «физиология немыслима без анатомии», а уж анатомию, ему казалось, он знает, «очевидно, лучше всех других наук»; наконец, Мухин — физиолог, значит, «такой выбор придется ему по вкусу». Мудрый старик иронизирует над своей молодостью. Однако его усмешка не должна затемнять истину. Пирогов действительно хорошо знал физиологию. Мухин, по тем временам бесспорно образованный физиолог, неоднократно оценивал его успехи как отличные. Физиология была тогда наиболее теоретической из всех медицинских дисциплин и вместе с тем больше, чем все другие, опиралась на эксперимент. Это отвечало «направлению» Пирогова. Ироническое замечание — физиология-де была названа в надежде, что такой выбор придется по вкусу Мухину, — тоже может быть прочитано с другой интонацией. Не в угоду Мухину, а вослед ему. Не: «Мухин — физиолог, скажу и я, что буду физиологом», а: «Мухин — физиолог, и я буду физиологом». Мухин, уважаемый ученый, человек, «в которого» Пирогов играл с детства, чудодей-благодетель, творивший пироговскую судьбу, был и имел право быть предметом преклонения и подражания. «Играть в Мухина» стоило и взрослому. Мухин продолжал творить судьбу Пирогова. Не утруждая себя объяснениями, он коротким «нет» запретил Пирогова-физиолога. Пирогов не сдается, ищет свой путь. «Физиология немыслима без анатомии, а анатомию-то уже я знаю, очевидно, лучше всех других наук». Об успехах Пирогова в анатомии можно судить не только по высоким оценкам в ведомости. Современники свидетельствуют, что Пирогов-студент выделялся среди других своими анатомическими познаниями. И на первый взгляд удивительно, что, услышав от Мухина «выбери другое», Николай тотчас не назвал анатомию. Ответ на загадку найдем опять-таки у самого Пирогова. «Кроме анатомии, есть еще и жизнь», — говорит он, и уже безо всякой иронии. Это говорит великий анатом на закате дней своих. Не мудрено ли? Нет. Медицина была для Пирогова наукой жизни, наукой исцеления больных. Он хотел «иметь дело не с одним трупом», но с живыми людьми. Анатомию считал он прочной базой, фундаментом для других медицинских наук. Но ему мало только закладывать фундамент, он хотел строить здание. Хотел сам нести в палаты к больным то, что открыл и понял в анатомическом театре. Не случайно же Пирогов ребенком играл во врача-практика, во врача-исцелителя. Не случайно же накануне смерти назвал он свои мемуары «Дневником старого…» — не профессора, не учителя, не вообще человека — «врача». И, быть может, по той же причине, по какой не выбрал он анатомию, Пирогов, который через год готов был пожертвовать всеми прочими занятиями ради своей хирургии, так легко отказался и от физиологии: не привел Мухину доказательств «за», не попытался сопротивляться. И анатомии и физиологии, которые он знал лучше других наук, предстояло служить какой-то неведомой третьей. И тут последний вопрос: почему он назвал хирургию? Ответ Пирогова: «Так как физиологию мне не позволили выбрать, а другая наука, основанная на анатомии, по моему мнению, есть одна только хирургия, я и выбираю ее». И еще: «Какой-то внутренний голос подсказал тут хирургию». «Внутренний голос» подсказал ему, что именно хирургия станет той третьей наукой, в которой с помощью анатомии и физиологии пойдет он вперед. Характерно, что Пирогов также не избрал своим будущим ни «ужасно любимую» химию, ли «весьма занимательную» фармакологию — не потому ли, что и они только база, фундамент, что и они далеки от клиники, от больных? «Внутренний голос», подсказавший хирургию, был не чутьем, а раздумьем. Не надеждой на «авось», а выработкой плана. В Москве Пирогов «не делал ни одной операции, не исключая кровопускания и выдергивания зубов; и не только на живом, но и на трупе не сделал ни одной и даже не видал ни одной сделанной на трупе операции». А в Дерпте первые же его шаги поражают самостоятельностью и уверенностью. Он получил в Москве «известное направление». Он приехал в Дерпт с программой — вот в чем дело. — Хирургия, — наутро сказал Пирогов. — Ну вот и отлично! Кем был Мухин в данном случае — самодуром или пророком? Он лишил Россию Пирогова-физиолога, зато подарил ей Пирогова-хирурга. — Хирургия! Благословляя его новый выбор, не знал Ефрем Осипович, что это будет уже не та хирургия, в которой трудился он сам и его современники. Он благословлял новую хирургию я ее творца.

III. ДЕРПТ. ГОДЫ УЧЕНИЯ 1828-1832