Грузии сыны [Ольга Ивановна Романченко] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Сборник «ГРУЗИИ СЫНЫ»

ОТ РЕДАКЦИИ

Эта книга — первая в серии «Жизнь замечательных людей», которая на своих страницах рассказывает о жизни многих поколений древнего народа. Стремясь раздвинуть рамки серии, дать возможность читателям познакомиться с большим количеством биографий замечательных людей, редакция наряду с монографическими книгами предпринимает выпуск разнообразных биографических сборников. Книгой «Грузии сыны» открывается цикл сборников о выдающихся деятелях братских народов, населяющих нашу многонациональную Родину. История грузинского народа, народа древней культуры и славных традиций, насчитывает великое множество замечательных деятелей, о жизни которых интересно и поучительно узнать нашим читателям. Но в одной книге не расскажешь обо всех, и редакция поместила в книге только 29 биографий, на наш взгляд, раскрывающих наиболее важные моменты истории и культуры грузинского народа. Книгу «Грузии сыны» нужно рассматривать как составную часть серии «ЖЗЛ». Ряд крупных деятелей грузинского народа, биографии которых намечаются к выпуску отдельными книгами, намеренно не включены в сборник. Серия «ЖЗЛ», как известно, серия историческая. Этим и объясняется небольшое число очерков в сборнике, посвященных современности. Редакция сейчас ищет свое место в освещении деятельности современных героев. И, безусловно, найденные редакцией формы вместят в себя и биографии наших современников. Настоящая книга — всего только первый опыт редакции в создании сборников подобного масштаба. В ней неизбежны пробелы и упущения. Редакция с благодарностью примет все замечания и предложения читателей и постарается учесть их при подготовке новых сборников о национальных героях других братских народов.

Гр. Нуцубидзе ДАВИД СТРОИТЕЛЬ

В старинном Гелатском монастыре, что около Кутаиси, в маленькой церкви есть фреска. Около нее подолгу стоят туристы. Студенты-художники часами срисовывают потемневший от времени портрет. Со стены прямо и сурово смотрят черные проницательные глаза. Высокий лоб обрамляют темные кудри. Прямой, чуть с горбинкой нос, тонкие, изогнутые, крепко сжатые губы, весь облик человека, простой и мужественный, говорит о суровой и трудной жизни. Под фреской надпись: «Давид Строитель, великий царь». Юноша-художник поставил раскладной стул на каменный пол, уселся поудобнее и задумался. Пожухлые краски тускло отсвечивали — на них косо падал вечерний свет из высоких окон. Казалось, что лицо человека на фреске дрогнуло и в глазах затрепетали живые огоньки… Говорят, что стены могут слышать. О, если бы они могли говорить! Сколько чудесных легенд и правдивых историй рассказали бы эти фрески! Рассказы фресок перенесут нас в глубь времен, в XI век, в начало второго тысячелетия. Что было на земле в те далекие времена? Кто он, этот царь, что запомнился на долгие годы потомкам? Что совершил он, почему память о нем не умирает в веках? Сначала немного истории. Во второй половине XI века Грузия представляла собой небольшое феодальное государство на берегу Черного моря. Так называемая Западная Грузия, то есть земли от Черного моря до Сурамского хребта, полностью была в руках грузинского царя. В состав царства входила также часть Южной Грузии, известная под названием Тао-Кларджети, а из Восточной Грузии — только часть внутреннего Картли. Столицей Грузии — Тбилиси еще со времен арабского халифата владели арабские эмиры. Этот эмират подчинялся туркам-сельджукам. Кахети и Эрети (в Восточной Грузии) представляли небольшое, независимее от грузинского царя царство, находящееся в вассальной зависимости от сельджуков. В Южной и Восточной Грузии немало земель и крепостей принадлежало сельджукам и феодалам, находящимся в вассальной зависимости от турецкого султана. Международная обстановка была также неблагоприятной. В XI веке из Средней Азии в Малую Азию хлынули неисчислимые полчища тюркских завоевателей. Во главе их стоял хан Али-Арслан из рода сельджуков. Они обрушились на некогда могущественный Иран и быстро овладели им. В 1071 году сельджуки разгромили греческие войска и вытеснили Византию из Малой Азии. Одновременно они пошли войной и на народы Закавказья. Первое нашествие на грузинское царство было совершено в 1065 году. Таким образом, к концу XI века с юга над Грузией нависла громадная мусульманская держава сельджуков, раскинувшаяся, как необозримый океан, от Китая до Египта. Оставаясь формально независимой, Грузия принуждена была выплачивать сельджукам большую и унизительную дань. На севере, за Кавказским хребтом, в Южно-Русских степях появились полчища половцев, известных в Грузии под именем кипчаков (народ тоже тюркского происхождения), которые сильно потеснили кочевников печенегов. Последние вторглись в византийские владения на Балканах. В результате сильно ослабела некогда могущественная Византия, теснимая сельджуками и печенегами. Неоднократные нашествия сельджуков, большая дань, ежегодно выплачиваемая султану, распри феодалов, грабежи и беззакония ослабили страну. «Картли так была разорена, — писал историк того времени, — что в деревнях не было ни души и никакого строительства!» А тут еще одна страшная беда. В 1088 году на Грузию обрушилось ужасное землетрясение. Погибли десятки городов и крепостей, сотни, деревень. Кто мог думать, что не устоит и неприступная Тмогвская крепость на берегу Мтквари (Куры)? Огромная гора обрушилась на деревню возле Тмогви, похоронила ее под обломками скал, а крепость превратилась в развалины. Сильно разрушен был и город Кутаиси, тогдашняя столица. Землетрясение вызвало множество россказней и легенд. Говорили, что крепость эристава Вараза устояла лишь потому, что строил ее сам нечистый. В стране начался голод. Люди, оставшиеся без крова, бродили по лесам и горам. Слабый и малодушный царь Георгий II, сын Баграта IV, не мог справиться с бедствиями, постигшими страну. Он занимался охотой, приручал зверей, пировал и философствовал, отмахиваясь от государственных дел. И вот собрался совет. Долгую ночь заседали старейшины, обсуждая дела пришедшего в упадок царства. И, наконец, вынесли решение: соправителем царя Георгия II, а фактически полным хозяином и царем страны, назначался его сын, шестнадцатилетний Давид, внук Баграта IV. Было это в 1089 году, в конце XI века. Юный царь вступил на престол. Как начиналось его царствование? Кто нам расскажет об этом? По всей стране, то прячась в ущельях, то возвышаясь на скалах, разбросаны грузинские монастыри. Они были центрами христианского вероучения и центрами книжной премудрости. В монастырях Грузии, в Сирии, Палестине, Византии, Болгарии сотни монахов грузин трудились, не разгибая спин, создавали оригинальную церковную литературу, переводили десятки, сотни рукописей с арабского, сирийского, греческого. Это были ученые «книжники», переводчики, и среди них немало замечательных писателей. Тогда-то и появились известные до сих пор памятники литературы: филологические труды Евфимия Афонского и Ефрема Мцире; энциклопедия церковного, гражданского и уголовного права «Малая кормчая книга», «Мудрость Балавара»; сборник сказаний о Будде вызывал горячий интерес у просвещенных читателей Европы. К тому времени существовала уже «Летопись Грузии» — «Матиане Картлисаи». Существовало множество хроник, церковных и философских книг и трактатов. Правда, большинство этих рукописей, документов, материалов не дошло до наших дней, погибло при бесконечных катастрофах: нашествиях, внутренних междоусобицах. По крупицам собирают теперь историки и писатели детали жизни и быта тех времен, характеры людей, живших и правивших в ту эпоху. Какой же он был, Давид Строитель? Фреска в монастыре, несколько хроник, летопись Грузии — вот и все свидетели славной и трудной жизни. Вокруг его имени создавались сотни легенд. Историк того времени писал: «Он был так сладостен при встрече, такой любимый в помыслах и желанный в молчании, прекрасный с виду, стройный телосложением, мощный телом и сильнейший сообразительностью, мудрый в высказываниях и мудрейший в советах, хваленый ученостью, высокий для более высших и простой для более простых, он был желанным даже для врагов». Хроники рассказывают: юный Давид, сын Георгия II, воспитывался архиепископом Георгием Чкондидели и лучшими учеными того времени. Царь и Чкондидели по-разному воспитывали царевича. Один учил истории, дипломатии и языкам, прививал христианские добродетели: терпимость, веру, доброту. Другой обучал воинской премудрости: учил ездить на коне, разить врага, вытравлял из сердца Давида ненужную воину жалость. Он вырос образованным и храбрым юношей. Знал несколько языков: греческий, персидский, арабский, и пристрастился к чтению, изучал военное дело, философию, историю, астрономию. В походе с ним была всегда его библиотека. Большой и ясный природный ум, смелость, дар политического предвидения и опыт предшественников помогли Давиду стать одним из передовых правителей своего времени. Никогда он не страдал слепою религиозностью, терпимо относился к иноверцам и. чужеземцам. Исходя из интересов государства, он умел поступиться личными интересами, непоколебимо идти к достижению намеченной цели, не зная утомления, никогда не падая духом. Простые и правдивые факты, описанные в «Истории Грузии» и во множестве восточных и европейских хроник, говорят о сильном человеке, мудром правителе, отважном воине и прогрессивном мыслителе. Они подробно, шаг за шагом, описывают неустанную, трудную работу Давида Строителя по созданию единого грузинского государства. Давид начал царствование с того, что собрал разбежавшееся население и водворил его на старые места. После этого царь поставил своей основной целью воссоединение грузинского царства, экономическое, политическое, военное усиление государства. Основными виновниками слабости своей страны Давид справедливо считал феодалов, ставящих свои местнические интересы выше общенациональных. Вражда между царями и феодалами не прекращалась. В этой борьбе феодалы не раз прибегали к помощи врагов, которые, пользуясь случаем, грабили грузинские земли. Первым и главным врагом своим Давид справедливо считал эристава Липарита IV Триалетского из рода Багваши-Орбелиани. Это был умудренный опытом, хитрый и властный человек. Он притворялся другом Багратионов, но тайно договаривался с султаном Бархиароком о совместной борьбе с Давидом. Сын его Рати повел открытую войну с царем. Долго готовился Давид к планомерной осаде Триалетского эриставства, обучал войско, собирал оружие и снаряжение. Смущало его одно обстоятельство: в детстве дружил он с дочерью эристава Липарита, прекрасной Дедиеимеди и считал ее своей невестой. Но любовь не остановила Давида. В это время Липарит IV Орбелиани тайно принял магометанство, надеясь на помощь сельджуков. Это было на руку Давиду. Против изменника веры и родины легче было поднять и народ и феодалов. Царь окружил Триалетское эриставство. Он овладел крепостью Клдекари, где укрепился мятежный эристав, и разбил его войска. Самого Липарита Давид сначала посадил в темницу, а потом и вовсе выслал из Грузии. Разбил он и его сына Рати. Победив своих самых сильных врагов, Давид стал царем единого государства.

* * *

Давид еще в юности показал свое умение собирать вокруг себя молодежь, которая, правда, не отличалась благородством происхождения, но зато была верна идеям царя, прогрессивна, жадно тянулась к знаниям, была талантлива в государственных и военных делах, умела терпеливо переносить тяготы бесчисленных походов и вести бои с численно превосходящими врагами. Благодаря этой молодежи царь, немалого достиг. Вот уже пала Зедазенская крепость, опорный пункт Кахети. Вот уже азнауры, приближенные царя, во время охоты изловили и привели к Давиду пленника — царя Кахети Агсартана. Проходят победоносные годы 1110–1118, и Давид изгоняет сельджуков из Рустави, Самшвилде, Гиши (в Азербайджане) и из всех крепостей Триалетского эриставства. Только Тбилиси еще оставался под властью эмира. Был у Давида еще один враг. Враг тайный, пожалуй, наиболее зловредный из всех. Царь сам боялся себе признаться, что пора начинать с ним войну. Но иного выхода не было. Этим врагом была церковь, вернее — ее верхушка. Царь Давид всегда слыл примерным христианином. Правда, ходили слухи, что по ночам он читает книги врача и философа Ибн-Сины (которого впоследствии в Европе прозвали Авиценной) и языческих мудрецов — Аристотеля и Платона, но все же Давид был христианским воином'и усердно молился по вечерам, а в Гегутском замке, где он жил, чтили и совершали все обряды. Да и верным другом, помощником и первым министром его был архиепископ Георгий Чкондидели. Но борьба была неизбежна. Она началась давно, еще до Давида. Крупные церковные иерархи-епископы, как только начиналась борьба царя с феодалами, строили против него козни, действовали заодно с эриставами. Да и не мудрено. Они сами были крупными владетельными феодалами, знатными князьями, и владения их не уступали по размерам владениям маленьких царей. Еще во времена царя Георгия прибыл в Грузию монах Георгий Афонский. Ездил по монастырям и деревням и в проповедях своих требовал, чтобы пастыри Христа отрекались от богатств и земель, а если не хотят, то сменить их как недостойных и на их место избрать иных, бедных, но преданных делу царя и вере. Запомнились Давиду проповеди Георгия Афонского. Исподволь готовил он решительную церковную реформу. В 1103 году Давид созвал Руис-Урбнисский собор. Это был день торжества Давида. По постановлению собора с высших церковных должностей смещались все, кто имел сан не по личному достоинству, а лишь благодаря происхождению и богатству. У церковной власти стали люди бедные, но преданные царю. Так мятежные эриставы лишились своей самой сильной поддержки — церкви. Давид хорошо понимал: церковь — огромная сила. Силу эту, как течение реки, надо повернуть и направить на пользу государству. Надо, чтобы монахи, эти одетые в черное «книжники», разносили по стране ученость, проповедовали в грузинском народе дух свободы и единения. Давид понимал: каждый монастырь — очаг культуры. И он стал восстанавливать монастыри и лавры, разгромленные сельджуками, а в Гелати и около Мцхета выросли новые монастыри: Гелатский и Шио-Мгвимский. «Быть здесь в Гелати академии», — решил Давид. И сюда потянулись лучшие писатели и ученые Грузки. Возглавил академию известный ученый и философ Иоане Петрици, вернувшийся из Болгарии. Его учеником и последователем стал через много лет Шота Руставели. Царь понимал, что стране нужны ученые. Он послал сорок юношей в Византию для изучения иностранных языков. Действия Давида не замедлили сказаться: в стране начался расцвет науки, литературы, стенной живописи, архитектуры. Деятельность Давида отвечала интересам самых широких народных масс, и народ поэтому поддержал царя в его начинаниях, предопределив тем самым их успешное завершение. Грузия снова стала усиленно торговать, и царь Давид понимал, что в оживлении торговли, в развитии хозяйства ему помогут купцы, ремесленники, про; стой люд, а вовсе не надменные эриставы. Он всячески поддерживал их, ломал таможенные барьеры между княжествами, защищал купцов и крестьян от притеснений феодалов. Сельское хозяйство в стране понемногу налаживалось, развивались ремесла, торговля, Царь строил дороги, мосты, храмы, сооружал неприступные крепости. Тогда-то и прозвали Давида Строителем. Давид сделал еще одно важное преобразование. Он учредил новую должность: мцигнобарт-ухуцеси, что соответствовало должности главного министра — канцлера. Мцигнобарт-ухуцеси стоял во главе всего государственного аппарата. Канцлером же этим назначил архиепископа Чкондидского, соединив в одном лице светскую и духовную власть. Архиепископами назначались по постановлению собора не родовитые дворяне, а лица, достойные этой, должности по уму, образованию, честности. К тому же Чкондидели, как монах, не мог иметь семьи и не был заинтересован в богатстве. Так Давид поставил во главе государства человека, обладающего высокими личными качествами и не связанного с землевладением. Давид Строитель учредил также верховный суд, который контролировал весь судебный аппарат страны. Верховным судьей стал тот же канцлер, архиепископ Чкондидский. Это было очень важное преобразование. Оно положило конец судебному самоуправству феодалов. Все эти реформы обеспечили укрепление центральной власти государства, укрепили экономическую и политическую силу страны. Улучшилась и международная обстановка. Ослабленная сельджуками Византия уже не могла препятствовать усилению грузинского царства. По приглашению византийского императора Алексея Комнина на Малую Азию устремились крестоносцы. Это были походы колонизаторов, прикрытые ширмой освобождения от неверных Гроба Господня. Сотни тысяч крестоносцев из всех стран Западной Европы напали на сельджуков. Десятки тысяч их гибли в сражениях с турками, но им все же удалось взять Антиохию, Иерусалим и ослабить турок. Крестовые походы, безусловно, отвлекли внимание сельджуков от Кавказа. Начались междоусобицы и внутри сельджукской империи. Этим объясняется, что сельджуки долго не обращали внимания на действия Давида, который не только перестал выплачивать им дань, но и освобождал целые области и крепости от их владычества. Удачно сложилась обстановка и на севере. Русский князь Владимир Мономах нанес половцам поражение. Это способствовало исполнению плана Давида о создании сильного централизованного войска, подчиненного только центральному правительству. Для этого Давид решил переселить в Грузию кипчаков (половцев). После понесенного поражения половцы стали сговорчивее. Давид через своих посланцев вел переговоры с половецким ханом Атраком. Атрак согласился дать Давиду войско, но поставил жесткое условие: — Царь Давид должен жениться на дочери половецкого хана. Атрак желает породниться с царем. В замке царя было созвано экстренное заседание совета старейшин. «Мы хотели вначале взять заложников. Но мы никому не верим, — сказал Шараганович, — вы можете обмануть нас. Наша дочь была просватана за русского князя, но теперь между нами кровь. Пусть царь Давид женится на нашей дочери, иначе не пошлю к нему своих воинов». Бледный как мел молча слушал Давид речи посла. Шептались возмущенные епископы: «Христианский царь женится на неверной, осквернит свой дом, свое ложе, опозорит церковь! Мы попадем в ад!» И тогда заговорил старый друг и советчик царя, седой канцлер Георгий Чкондидели: — Горько мне говорить тебе, мой государь, эти слова. Только знаем мы — нет у нас иного выхода. Никогда еще не стояли мы перед такой грозной опасностью. Избранным богом приходится приносить себя в жертву. Враги раздавят страну, если не будет у нас войска. Ты должен пожертвовать личным твоим счастьем, мой духовный сын… — Пусть будет так, как ты сказал, владыка! — тихо, но твердо сказал Давид и вышел из зала совещания. Породнившись с Атраком, Давид переселил в 1118 году на жительство в Грузию сорок пять тысяч кипчакских семей. Бывшие кочевники стали заниматься земледелием, а на случай войны у Давида была под рукой отлично снаряженная сорокатысячная конная армия кипчаков. Конница царя — его личная гвардия — состояла из пяти тысяч всадников. В 1118 году грузинские войска овладели самым сильным укрепленным пунктом на границе Армении и Грузии — Лоре. Этим было закончено окружение Тбилиси. Отныне тбилисский эмир был оторван от сельджуков. Победоносное наступление Грузии сильно потревожило сельджуков. Султан Ирана и Не-Ирана, как себя именовал Абу Музафер Рукн Эд-Дин Бархиа-рок, заключил союз со своими братьями против христиан и, таким образом обезопасив тыл, начал готовиться к походу на Грузию. Давид, будучи в курсе султанских мероприятий, также. решил обезопасить свой тыл и фланги. Он занял Ширван и крепость Кабалу (восточный Азербайджан), уничтожил бродячие сельджукские отряды вплоть до Каспийского моря. В то время он усиленно обучал половецких всадников, готовя их к решительным боям. Султан собрал войска всех своих эмиров. По данным некоторых иностранных историков, Бархиарок двинул на Грузию 400–600 тысяч бойцов. У Давида под рукой было 60 тысяч человек. Враг, вторгшись в пределы Грузии, направился не к Тбилиси, а 12 августа 1121 года подошел к городу Манглиси. Намерения султана нетрудно было разгадать. Он стремился перебраться через Триалетский хребет, чтобы отрезать Давида от Западной Грузии. Внезапное нападение и правильно избранный маршрут, безусловно, давали некоторые преимущества туркам. На Картлийских равнинах многочисленная турецкая, кавалерия развернулась бы в грозную силу. Но Давид, как пишет его историк, «не вздрогнул». Он быстро двинулся навстречу врагу. К северу от Манглиси в Дидгорских горах грузины встретили турок. В теснинах ущелья турки не могли развернуться. Давид принудил противника совершенно неожиданно для него принять бой 15 августа. Давид направил сильные соединения во фланги врага. Густой лес скрывал передвижение отрядов. Когда позиции были занята, в стане грузин началось непонятное движение, бряцание оружием. Вдруг отряд в 200 всадников, преследуемый криками возмущения, оторвался от грузинской армии и направился к стану врагов со вложенными в ножны клинками. Турки, привыкшие к частым изменам феодалов, приняли отряд перебежчиков и пропустили в середину стана. Но как только 200 смельчаков очутились среди вражеских войск, они молниеносно обнажили шашки и начали рубить ошеломленных турок. Давид, видя расстройство в стане врага, стремительно атаковал его в лоб и с флангов. Огромная армия, дрогнув, смешалась и бросилась в бегство. Турки в теснине давили друг друга. Армия Бархиарока была разгромлена. Летописец пишет о Давиде: «Сам царь, как другие, не стоял сзади своих войск и не подбадривал их криком издали, а раньше всех устремлялся впереди своих всадников и львиным кличем увлекал в бой высоко поднятым клинком, и бурей носился по полю брани, и, как богатырь, крепкой рукой рубил и уничтожал встречных великанов врагов». После дидгорского боя Давид штурмом взял Тбилиси, затем направил свои войска в Южную Грузию, двинулся на Шемаху, столицу Ширвана (Азербайджан), и освободил ее, а 20 августа 1123 года изгнал турок из Ани — столицы Армении. Шестьдесят лет бесчинствовали в Ани враги. Знаменитый Анийский собор, построенный армянской царицей Катроните, турки превратили, в мечеть. Ани был важен и в стратегическом отношении и как центр культурной жизни Армении. Войска под командованием Давида за три дня овладели городом, пленив турецкий гарнизон. Так закончил Давид Строитель свою войну с сельджуками. Удивительная воинская доблесть в сочетании с отличным владением наступательной, тактикой помогла военачальникам и бойцам грузинского войска победить многочисленные рати врагов. После победы столицей государства стал город Тбилиси. Четыреста лет томился город под властью захватчиков арабов и турок, и вот, наконец, он свободен! И словно в ознаменование своей блестящей победы, царь учредил в Тбилиси дом для людей искусства: здесь отныне собирались писатели, музыканты, певцы, художники, обменивались мнениями, спорили, читали стихи, и слуги обносили их тонкими яствами и винами. Уж давно нет в Тбилиси этого дома, где собирались лучшие люди Грузии. Погибли от времени и от нашествия врагов многие крепости и города, и ветры разнесли по ущелью пыль от их камней. Прошли века со времен царя Давида, и о великих деяниях его рассказывают нам лишь хроники, книги да старые фрески на стенах монастырей. Но память о замечательном царе-воине, царе — собирателе грузинских земель не померкнет в народе. Он первым воссоединил раздробленные земли Грузии, первым доказал, что с иноземными захватчиками можно сражаться и можно их победить.

Тени сгустились в углах старой церкви, свет уже почти не проникал в узкие щели окон, и фреска на стене казалась совсем черной. Не стало видно выражения глаз, стерлись очертания лица. Только блестела серебром крестообразная рукоять меча да сверкала кольчуга цвета соколиного крыла. Юный художник встал, поднял с каменного пола складной стульчик и ящик с красками. Сложил мольберт. Последний раз взглянул на портрет царя Давида Строителя и едва заметно кивнул ему. Потом вышел из церкви, спустился по узкой тропинке к шоссе, которое вело к Кутаиси. Большой город зажигал навстречу ему свои бесчисленные огни.

Н. Микава ЛЕГЕНДА О РУСТАВЕЛИ

…Его судьба так же печальна, как судьба Сервантеса, Шекспира, Данте, как судьба многих великих поэтов и мыслителей… Старость его прошла в изгнании, вдали от родины… Его поэма прозвучала в веках, как неповторимая музыка эпохи, прозвучала и осталась вечным памятником! Кем же был этот гениальный поэт и философ? На этот вопрос не отвечает история, об этом умалчивают древние пергаменты летописцев. Народ Грузии как знамя пронес «Витязя в тигровой шкуре» через столетия, сохранив уцелевшие рукописи поэмы; из уст в уста передавались ее драгоценные строки, и легенды, созданные о поэте, ее творце, сохранили для потомства бессмертную силу его гения.

* * *

В 1958 году украинский писатель Григорий Плоткин в качестве туриста побывал в Израиле. «…Мы с нетерпением готовились, — писал он, — к осмотру древнейшего города Иерусалима. Здесь проходят следы трех религий мира: христианства, иудейства, магометанства. В Тель-Авиве, узнав, что мы литераторы, сказали: — Вероятно, вам будет особенно интересно в Иерусалиме. Там ведь похоронен Шота Руставели!.. Должен признаться, я впервые слышал об этом. С детства поклонялся гению автора «Витязя в тигровой шкуре», но, к сожалению, ничего не знал о его жизни. По приезде в Иерусалим мы связались с постоянным представителем Академии наук СССР, и с его помощью нам удалось посетить монастырь Святого креста, где находится могила великого поэта. Правда, все оказалось гораздо труднее, чем мы думали, так как монастырь находится в зоне особого стратегического значения. Но сильное желание преодолело трудности. Монах рассказывает, что монастырь Святого креста построен грузинами и с XII века по XV принадлежал им. А с XVI века он перешел во владение греческой православной церкви. По преданию, Шота Руставели добровольно отказался от мирской жизни, постригся в монахи и босиком пришел в Иерусалим… Здесь он расписал стены монастыря замечательными фресками. Мы с волнением осматривали эти фрески, изображающие пейзажи и отдельные моменты истории Грузии…»

* * *

Сообщение Г. Плоткина взволновало всю Грузию. В Палестине, недалеко от Иерусалима, действительно существует один из самых замечательных памятников грузинского зодчества — монастырь Святого креста, построенный известным грузинским деятелем XI века Прохоре. Вот с этим монастырем связывали имя Шота Руставели, об этом говорил народ, об этом рассказывалось в легендах. Но не только в легендах — известный грузинский путешественник XVIII века Тимоте Габашвили писал, что на стене Крестового монастыря есть изображение Шота Руставели. Неведомый портрет поэта был также описан в XIX веке профессором Петербургского университета А. Цагарели. Существует предание, в котором рассказывается, что прах поэта покоится под одной из колонн, поддерживающих свод этого храма. Прошло столетие, и портрета Руставели в этом храме никто уже больше не видел. Чья-то рука замазала изображение Руставели, кто-то постарался уничтожить источник, питающий легенду о могиле Шота. Эти мысли уже много ночей не давали покоя поэту и академику Ираклию Абашидзе, во сне и наяву он грезил о могиле Руставели. Его решение — поехать в Палестину, собрать достоверные сведения о Руставели, а может быть, — кто знает, все ведь возможно, — привезти останки поэта из далекого Иерусалима, — было непоколебимо. Это и послужило причиной того, что осенью 1960 года в Москве в одной из комнат гостиницы «Москва» собрались трое: поэт Ираклий Абашидзе, академики Акакий Шанидзе и Георгий Церетели. За широким окном была обычная московская ночь. Тысячи электрических лампочек таяли в черной бархатной глубине, на мокром асфальте, как в прозрачном озере, мерцали красные и желтые огни убегающих автомашин. — Почему молчат о нем летописи Грузии, почему ничего не говорят историки? — который раз задавал себе вслух этот вопрос Абашидзе и вопрошающе вглядывался в глаза ученых друзей. — Значит, произошли в его жизни такие события, о которых нам пока ничего не известно, — сказал Акакий Шанидзе. — Да, он написал «Витязя в тигровой шкуре» и этим все сказал о себе, — с философским спокойствием добавил Георгий Церетели. — Неужели все сведения о нем были утеряны навсегда? — не успокаивались друзья. — Неужели все уничтожили тысячи завоевателей, не дававшие покоя Грузии?.. Вот он идет рядом с историей, витязь, ученый, великий поэт… А кто он, не знаем до сих пор! — Все же мне непонятно: почему так зловеще молчит о нем история?.. — повторял Ираклий Абашидзе. Действительно, почему молчит история?!.

* * *

У художника Давида Какабадзе есть картины, где не видно неба, одни горы, такие высокие, что закрывают небосвод. Художник назвал эти картины имеретинскими пейзажами. Недалеко от Кутаиси, на одной из таких высоких гор, Давид Строитель в XI веке построил Гелатский монастырь. Он и сейчас высится как замечательное творение грузинского зодчества, как нетронутая страница истории. Здесь же Давидом Строителем была основана академия. На протяжении столетий исторический процесс развития культуры Грузии шел от усвоения античной философии, и центром ее была академия в Колхиде — Гелатская академия. Это была колыбель грузинской культуры. Именно здесь, в Гелати, преподавал и творил замечательный ученый и философ Арсений Икалтоели и многие, многие другие. Почти все они вышли из Месхети и Черноморского побережья Грузии — Колхиды. Месхети — очаг культуры и передовых идей — был родиной и Шота Руставели. Семнадцатилетнего юношу Шота, страстно влюбленного в жизнь, привезли в Гелати. Сын знатных родителей, здесь он получил всестороннее образование и сделался рыцарем, одинаково владеющим как оружием, так и разумом своим. Вот что рассказывают легенды. Прекрасный гимнаст, охотник, художник и поэт, — он с малых лет проявлял интерес к философии, любил читать, разбирался в старинных рукописях. Еще юношей он стал победителем на поэтическом турнире. Это и решило его судьбу. В числе лучших юношей Шота оказался в Гелати. В то время в академии безраздельно господствовало учение философа V века — Петра Ивери. Здесь было в почете все эллинское, все классическое. Сам Петр Ивери разработал целую систему пантеистического материализма. Нигде в мире, кроме Гелати, не разрабатывалась тогда эта система идей, которая была усвоена Руставели и положена в основу его поэмы. Правда, в Париже в IX веке переводилась «Книга о причинах» Петра Ивери, но дальше дело не пошло, а сама книга была осуждена Парижским церковным судом 1210 года. Здесь Шота ознакомился с нотными знаками для записи музыки Георгия Мерчуле; учился живописи у лучших художников Грузии; изучал основы зодчества и познакомился с изумительными творениями Бека и Ашкена Опизари. Ночами он часто и подолгу простаивал на крепостной стене монастыря и задумчиво смотрел вниз. Там, в синеватой дымке, по берегам бурной Риони, расстилалась богатая колхидская долина с прозрачными речушками и столетними деревьями, густыми лесами и зелеными лугами. Вероятно, по этому солнечному Риони плыл челнок Язона за «золотым руном». Шота казалось, что он видит просторы синего моря. Море!.. Он с детства полюбил море, много читал о мореплавателях, читал греческих историков, так часто посещавших Колхиду. Еще там, у Черного моря, начал он писать стихи. Там впервые раздался его поэтический глас, и с тех пор избрал он своим богом Аполлона. Часто мечтал он, когда стоял вот так, как сейчас, на крепостной стене после бессонной ночи, проведенной за чтением пожелтевших от времени фолиантов. Но юноша из Месхети не был схимником. И хотя настоятели в академии не отличались суровостью, все же его ненасытное жизнелюбие порою пугало наставников. Любил он охоту. Никто не стрелял из лука лучше Шота; иногда он целыми днями пропадал в лесу, охотился, плавал, наслаждаясь дикой природой. В честь окончивших академию ученых витязей был объявлен турнир, на который приехала сама царица Грузии — молодая Тамар. И легенда гласит: …Была весна. Гелатская гора возвышалась, как одинокая гордая сосна на широкой равнине. Казалось, она была одета в легкий, прозрачный газ — из розовых цветов персика и белых лепестков миндальных деревьев. Солнце сияло на лазурном небе, и синеватая дымчатая парча тонкого тумана покрывала долины и горы. Раздался торжественный звон колокола, возвещавший о начале состязаний. Тамар, окруженная свитой, сидела на возвышении под пурпурным балдахином. Началось состязание в верховой езде, метании копий, в борьбе, в игре на разных инструментах. Руставели был героем дня. Как лучший наездник, он отличился в джигитовке, а игрой на кнари очаровал слушателей. Когда началось чтение стихов, творения Шота Руставели поразили всех. Никогда еще грузинский стих не лился так легко, так музыкально, никто еще не показал такие неиссякаемые богатства родного языка, никому еще не удавалось с такой силой донести до слушателей чеканность грузинской речи. И сам Руставели был похож на юного античного бога. Царица восторгалась и не в пример другим царицам бурно выражала свой восторг. Когда победителям раздавались первые награды— кинжалы и шашки в дорогих оправах, бархатные одежды и многое другое, Тамар приказала вестникам объявить, что высшую награду — золотой венец — получит тот, кто стрелой пронзит яблоко, которое она будет держать в своей руке. Вестники объявили об этом, но в народе поднялся ропот: царица не должна подвергать себя опасности — неверно пущенная стрела может поразить ее.. Лучшие стрелки, посоветовавшись между собой, подошли к Тамар и, преклонив колени, умоляли ее отменить это состязание. Если же оно не будет отменено, то они заранее просят простить их за отказ участвовать в нем! Тамар, улыбаясь, отвечала: — Тут нет никакого дерзания, никакой опасности! Но витязи по-прежнему молили ее отменить состязание. Тогда выступил вперед Шота и сказал: — Возьми, солнцеликая, в руку яблоко свое, я решаюсь пронзить его моей стрелой. Все поразились смелости Шота; витязи начали его отговаривать. Но он, не слушая их, глядел на яблоко, которое царица, держа указательным и большим пальцами, подняла над головой. Неужели безумец Руставели будет стрелять? Но неожиданно для всех, взяв в руки стрелу, он подошел к царице, левой рукой придержал яблоко, а правой воткнул в него стрелу и пронзил его насквозь. Царица выпустила яблоко. Шота высоко поднял его на острие. Тогда все поняли, что царицей была задана загадка, которую разгадал Шота. — Победил Руставели! — провозгласила царица. — Он заслужил золотой венец. Я же говорила вам, мои добрые витязи, что в этом состязании нет ничего опасного. Вы упустили из виду, что я предлагала пронзить яблоко, а расстояние, с которого следовало это сделать, я не назначила! После этих слов царица собственноручно надела на голову Руставели золотой лавровый венец и протянула ему руку для поцелуя. Молодой витязь смущенно подошел к Тамар, стал на колени и поцеловал руку солнцеликой. Потом он посмотрел в ее глаза и на всю жизнь лишился покоя. Руставели в тот же день получил приглашение во дворец — быть придворным поэтом царицы. Разве он мог отказаться? Так началось для Руставели величайшее счастье и самое большое горе его жизни.

* * *

При дворе жизнь была богата событиями, изысканна и интересна. Руставели повезло. Он родился в такую эпоху, когда его талант мог получить широкое, всестороннее развитие, когда его гений вместе со всей Грузией питался античной культурой, поэтическими и философскими творениями эллинов. К этому времени Грузия достигла вершин самобытного, мощного культурного развития. Много сделали Иоане Петрици и его философская школа; его учение отличалось Независимостью мысли, широтой мировоззрения и отрицало церковный догматизм. С каждым днем все шире, все глубже становился кругозор поэта-философа. Его талант развивался на богатой почве, в окружении лучших поэтов и мыслителей того времени. Государственным секретарем при царице был Шавтели — философ, ритор, сочинитель стихов, известный подвижничеством своим. Не одну ночь Шота провел над его «Абдул-Месия».

* * *

Это было на охоте, в окрестных лесах древней столицы Грузии — Мцхета. После церковного праздника Свети-Цховели царица объявила охоту и со своим девичьим отрядом в сопровождении Руставели помчалась галопом вперед, туда, где сливаются воедино воды степенной Куры и бурной Арагви, и вдруг Остановила своего скакуна. Тамар с восхищением глядела на высокую гору на противоположном берегу, вершину которой украшал храм, построенный еще в VII веке, — Джвари. — Я преклоняюсь перед зодчим, нашедшим такое решение для своего творения… Это не храм, а продолжение горы, ее вершина… — сказала Тамар. — Венец ее… — добавил стоящий рядом Шота. — Ты прав, мой поэт… Именно венец! — заметила она и устремилась в лес. Шота догнал ее. Они ехали рядом, и ничто не нарушало окружающую тишину. Царица еще не объявляла о начале охоты. — Расскажи сказку, Руставели! — вдруг нарушив молчание, сказала солнцеликая. — Какую, царица моя? — Самую короткую… — не глядя на него, как бы про себя ответила она. Шота задумался и через двадцать конских шагов начал: — Это будет печальная сказка, солнцеликая! — Ответа не последовало, и он продолжал: — У одного царя была дочь неописуемой красоты. Из многих стран приезжали к ней рыцари, юные царевичи, чтобы завоевать ее любовь, но тщетно… Царевна решила выйти замуж за того, кто по-настоящему полюбит ее и кто вызовет взаимность в ее сердце. В одной из зал дворца стоял малахитовый столик с небольшим хрустальным кубком, наполненным слезами царевны. Слезы, прозрачнее утренней росы, переливались в кубке. Ищущий руки царевны должен был, стоя перед кубком, сочинить стихи о любви. Предание гласило: если стихи будут искренними, слезы в кубке запенятся. Искатель руки царевны должен вылить их при ее появлении. Время шло, слезы в кубке не закипали, и царевна не выходила замуж. Надоели царю капризы дочери, и он приказал запереть ее за девятью замками. Печаль воцарилась во дворце. Как ни старались прислужницы развлечь царевну, она тосковала, как птичка в золотой клетке. Задумала она однажды написать свой портрет. Села перед зеркалом и на бумаге изобразила свое лицо. Трудно было угадать, что было прекраснее: сама царевна или ее изображение. Портрет она привязала к шее голубя и выпустила его из окна. За семью царствами жил поэт — камни и те, казалось, плакали, услышав его песни, Но поэт ждал настоящей любви, и все труднее было ему сочинять стихи без подлинного чувства. Наконец вовсе умолкли его струны, и скорбь одолела его. И вдруг неожиданно белый голубь из неведомой страны принес ему портрет красавицы. Пламенем любви загорелось сердце поэта, и решил он пуститься на поиски незнакомой девушки. Долго ли, нет ли шел он и пришел в известное нам государство. Здесь он узнал о странных условиях царевны и ради забавы решил попытать счастья — не знал он, что царевна была той, которую он искал! Множество людей собралось в назначенное время. Какой-то неизвестный бедный поэт хотел завоевать сердце царевны! Поэт подошел к столику, на котором стоял кубок, наполненный девичьими слезами. Вспомнил он о портрете, запел песню, подобно которой не слышал еще человек, и слезы в кубке закипели. Наконец появилась царевна. Поэт взглянул на нее и оцепенел: это была она! Он шагнул к ней, но мрак окутал его глаза, и он ослеп — забыл вовремя вылить кипящие слезы. Не испугавшись гнева отца, царевна вышла замуж за своего слепого поэта: она любила его и не могла поступитьиначе. Царь изгнал их из своего государства. Они обеднели, но были счастливы, так как сильно любили друг друга… Тамар не сказала ни слова. Воцарилось гнетущее молчание, и вдруг откуда-то донесся крик совы. Днем — и крик совы! Конь царицы рванулся вперед, поскакал… и остановился. Руставели догнал Тамар — и замер: на ее глазах, как алмазы, повисли две слезинки. — Зачем ты рассказал такую сказку, разве ты не знаешь?.. — не закончила фразу царица. Шота побледнел. Конечно, он знал, он все знал. Он понял свою ошибку. Как мог он забыть историю царицы? Ее отец — могущественный царь Георгий III Львиное Сердце невзлюбил своего племянника Демна за то, что тот заикнулся о женитьбе на единственной дочери царя — Тамар. Георгий заточил ее в Каджетскую крепость; царевич Демна, наследник престола, объединив сторонников, попытался отстоять свои права. Но Георгий разбил его и ослепил. Тамар и Демна с детства любили друг друга. Как Шота мог забыть об этом?.. Значит, она все еще помнит о нем!.. Он еще большим уважением проникся к ней.

* * *

Корабль приближается к Босфору. На палубе стоит юноша. Его фигура как бронзовое изваяние на фоне пурпурных лучей заходящего солнца. Горит весь небосвод. Говорят, необычайно красив заход солнца на Босфоре. Шота много раз слышал его описание от своих друзей. Особенно увлекательно рассказывал Чахрухадзе. Он прав! Не горит ли великолепная столица Византии, колыбель изысканности и коварства, высшей культуры и самых низменных чувств? Кажется, Константинополь объят огнем, будто солнце хочет поглотить его, унести с собой! Как хорошо, что он избрал Элладу, а не этот Рим современного мира! Солнце уже зашло. Шота вглядывался в спокойные волны, и душа его была полна болью. Невыносимой становилась разлука с той, которая, как божество, владела всем его существом… Он вспомнил свое детство, Месхети, годы учебы в Гелати. Вспоминал пастухов и крестьянских парней — своих друзей. Он вспоминал Мествире — бродячего музыканта, который на своей дудке напевал остроумные и легкие шаири; вспоминал народных сказителей и поэтов. Как она сказала?.. Написать об этом, изложить поэму любви на пергаменте! Прав был философ Петр Ивери, утверждая, что реально только добро, а зло недолговечно, преходяще.

* * *

…Прошло около месяца. Поэт Ираклий Абашидзе и ученые Акакий Шанидзе и Георгий Церетели вернулись из Палестины. В номере, где они жили, днем и ночью не умолкали телефонные звонки; днем и ночью приходили друзья и товарищи, писатели и художники, историки и ученые, заинтересованные результатами их поездки. В то утро в гостинице «Ленинградская», как ни странно, у Ираклия Абашидзе, кроме журналиста Н. М-на, никого не было. М-н брал интервью, а я с удовольствием слушал — уже в который раз — повесть о поездке в Иерусалим. — Наши ученые, — рассказывал Ираклий, — обстоятельно изучили местность и Крестовый монастырь. Они установили, на какой именно из колонн может сохраниться портрет, и, очистив густой слой краски, которой давным-давно была покрыта колонна, обнаружили изображение Руставели… Взгляните на эти снимки. Фотографии, цветные и черно-белые, начали переходить из рук в руки. — Кто является автором портрета, как он исполнен? — спросил М-н. — Очистив первоначально колонну от слоя зеленой краски, мы неожиданно увидели проступающий алый цвет. Дальнейшая работа позволила нам освободить весь портрет Руставели и следующую сохранившуюся на нем надпись на древнегрузинском языке: «Расписавшему это — Шоте да прости Бог (грехи). Аминь». Как полагают наши ученые, автор надписи обращается к богу с просьбой простить Шота, украсившего собор своими фресками. Портрет также снабжен и отдельной древнегрузинской надписью «Руставели». Выполненный в красках портрет является поистине превосходным произведением искусства Руставели изображен рукой талантливого живописца. Здесь же, в монастыре Святого креста, академикам А. Г. Шанидзе и Г. В. Церетели удалось сделать более двухсот фотографий с фресок, изображающих многих грузинских деятелей, а также прочесть и расшифровать большинство других грузинских надписей, которыми покрыты стены монастыря и которые также старательно замазаны и стерты неведомой рукой. — Удалось ли вам познакомиться с древнегрузинскими рукописями, хранящимися в Иерусалиме и, возможно, содержащими какие-либо иные, новые сведения о Руставели? — опять спросил М-н. — К сожалению, эти рукописи, находившиеся прежде в Крестовом монастыре, ныне оказались в старой части Иерусалима, в Иордании. Они были для нас недоступны. Я хочу подчеркнуть это обстоятельство, потому что изучение рукописей является необходимым условием для решения вопроса о месте погребения Руставели. Этому, конечно, в значительной степени может способствовать и археологическое изучение окрестностей монастыря. …Пройдет, быть может, еще немало лет, но, бесспорно, настанет день, когда наука ответит на вековой вопрос о судьбе Руставели.

Г. Джамбурия ВЕЛИКИЙ МОУРАВИ

Октября третьего дня 1629 года в Османской Турции по приказу великого визиря Хусрев-паши был предательски убит правитель Конийского вилайета Мехмед-паша. Вместе с ним великий визирь приказал обезглавить его сына и пятьдесят человек приближенных. Так на чужбине трагически оборвалась жизнь большого государственного и военного деятеля Грузии Георгия Саакадзе. В течение тридцати лет героически боролся он за восстановление единой Грузии, единого грузинского государства. И только благодаря этой борьбе грузинский народ сохранил свою свободу и независимость.

* * *

Великий Моурави — Георгий Саакадзе родился в 1582 году в селении Ноете, родовом имений дворянина Сиауша Саакадзе. Здесь были дворец, церковь, замок. Род Саакадзе принадлежал к сословию азнауров — мелкопоместных дворян, однако Саакадзе владели несколькими сотнями крепостных крестьян, служилых людей и даже имели своих азнауров. Фамилия Саакадзе впервые встречается в истории Грузии в начале XV века. Пращур Георгия — Иване Саакадзе в 1421 году был правителем царского села Кавтисхеви и приближенным лицом при, дворе. Впоследствии род Саакадзе усилился. В XVI веах предки Саакадзе и сам Георгий всегда принимали сторону царя. Победа царя в этой борьбе способствовала централизации страны, тогда как победа крупных феодалов приводила к дальнейшей ее раздробленности. После смерти отца в 1594 году Георгий служил вначале царю Симону I, а затем сопровождал Георгия X и участвовал в тех войнах, которые тот вел. После, когда молодой Луарсаб II взошел на картлийский престол (1606 г.), Саакадзе стал его первым советником и помощником. Вскоре его назначили верховным эмиром Тбилиси, а вслед за этим он получил должность моурави в Цхинвали и в Двалети (Осетия). С этого времени Георгий Саакадзе выступает на широкой политической и военной арене.

* * *

В первые годы XVII века, к которым относится начало деятельности Георгия Саакадзе, Грузия уже не представляла собой мощного единого государства, как, например, во времена царствования Тамар (XII в.), когда на всем Ближнем Востоке не было более сильной монархии. Грузия времен Саакадзе была экономически отсталой и политически раздробленной. Она делилась на мелкие царства (Картли, Кахети, Имерети) и княжества (Гурия, Абхазия, Мегрелия, Сванетия). Южную часть Грузии, Самцхе, захватила Турция. Внутри страны шла междоусобная война: наиболее сильные феодалы — князья — боролись против центральной власти за свою полную независимость. Это было время феодальной анархии. Один историк того времени так характеризует внутреннее положение страны: «Князья захватывали для себя отдельные части страны, крепости и поместья». Так постепенно мельчали национальные интересы крупных феодалов и князей, и, наконец, они продали родину ради сохранения своих поместий. Измена царю и отечеству стала обычным явлением. От междоусобных войн внутри страны больше всего страдал трудовой народ. Еще сложнее было внешнее положение Грузии. Турция и Персия старались завоевать ее. Грузинский народ героически боролся против захватчиков. «Один леопард, а другой барс», — так называли грузины эти страны. Тяжелое поражение потерпела Грузия на рубеже XVI и XVII веков. Турки после кровопролитной войны поработили одну часть Грузии Самцхе-Саатабаго, и приступили к ее отуречиванию. Большая часть населения погибла в этой войне, часть бежала В горы, оставшихся в живых вынудили принять магометанство. Грузия искала союзника, от которого могла бы получить реальную поддержку. Таким союзником оказалась Россия, и грузины обратились к ней за помощью. Между Россией и Кахети уже существовал договор, другие царства Грузии тоже искали союза с Россией. Еще раньше персы были встревожены появлением русских на берегу Каспийского моря, и поход на Грузию стал неотложной задачей для обеспокоенного Шаха-Аббаса. Целью «иранского льва» было окончательное истребление Восточной Грузии (Картли и Кахети) и переселение туда мусульман. В 1602 году началась война между Персией и Турцией. Шах-Аббас приступил к осуществлению своего плана. От Картли он отрезал Лоре и Дебадасское ущелье, поселил там магометан и организовал ханства. У Кахети отнял Энисели и обосновал султанат. Таким образом разрушил он оборонительные рубежи Картли и восточной Кахети. По повелению шаха был отравлен картлийскнй царь Георгий X и убит в 1605 году кахетинский царь, сторонник сближения с Россией, Александр II. Он погиб от руки собственного сына Константина, который рос в Персии и был мусульманином. Константин убил также своего брата — наследника престола и сторонника политики отца. Кахетинцы восстали против Константина и убили его. Сторонники Александра послали его племянника Баграта Батонишвили в Россию с просьбой о помощи. Щах был вынужден пойти на уступки, и в 1606 году в Грузии утвердились христианские цари: в Кахети Теймураз I, а в Картли — Луарсаб II. Это было временное отступление. В 1612 году был заключен мирный договор между Турцией и Персией, согласно которому Западная Грузия входила в сферу влияния Турции, а Восточная — Персии. Однако Шах-Аббасу по-прежнему не давала покоя идея покорения Грузии и превращения ее в свое ханство. Он стал готовить новый поход против Грузии и привлек на свою сторону не только враждебных Луарсабу и Теймуразу феодалов, но и многих князей Кахети и Картли. В это время при дворе Шаха появился изгнанный из Грузии Георгий Саакадзе.

* * *

Георгий Саакадзе был исключительно популярной личностью не только в Грузии и в Закавказье, но и в соседних с ними странах. Казалось бы, не осталось ни одного историка и путешественника того времени, который так или иначе не коснулся личности Георгия Саакадзе. «С кем бы он ни сражался, — говорит о нем его современник, армянский историк Аракел, — он всегда выходил победителем, потому что он был умным, сильным и неутомимым войной». «Высокий и сильный, он был мужествен, как лев. Его благородство не имело границ», — так пишет о Г. Саакадзе известный турецкий историк Мустафа Нахим. Грузинский историк XVIII века Батхуши Багратиони свидетельствует: «Моурави Георгий был мощный, представительный, сильный и бесстрашный смельчак». Впервые полководческий и организаторский дар Саакадзе проявился в битве у села Квишхети. В июле 1609 года по Ахалцихской дороге в Грузию ворвалась многочисленная османская армия, которая намеревалась покорить страну. Молодой, двадцати летний царь Луарсаб II стоял с небольшим отрядом царских охранников в своей летней резиденции в Цхирети, находящейся примерно в трех километрах от резиденции Саакадзе в Носте. Османская армия прошла Джавахета, Триалети, сняла грузинские караулы и по манглисской дороге направилась к Цхиретской крепости. Турки намеревались захватить Луарсаба и прорваться в сердце Картли. Показывать дорогу на Цхирети османы приказали священнику Тедоре из села Квелта. Он повел их по дальней лесной дороге, благодаря этому Луарсаб сумел укрепиться. За свой патриотизм Тедоре поплатился жизнью — османы отрубили ему голову. Узнав о наступлении врага, Георгий Саакадзе с присущей ему быстротой, в течение нескольких часов, набрал в ближайших селениях четыреста воинов и во главе их неожиданно напал на передовые отряды турок. Враги повернули и направились в сторону Гори. Жители города, опасаясь, что большая османская армия укрепится в городе, разрушили мост через Куру и до прихода отряда Георгия Саакадзе не давали восстановить его. К этому времени в отряде Саакадзе насчитывалось уже около шести тысяч воинов, собравшихся со всех уголков Картли. Турецкая армия численностью превосходила отряд Саакадзе в несколько раз. Решающее сражение произошло у входа в Боржомское ущелье у селения Кбишхети, где турки успели укрепиться. На военном совете приняли смелый план Георгия Саакадзе; ему же поручили командование. Битва началась на рассвете. Первыми напали грузины. Георгий умело воспользовался утренним ветерком, который нес на позиции врага дым, поднятый ружейной стрельбой. За завесой дыма незаметно подошли грузинские отряды и неожиданно напали на позиции турок, смяв их ряды. Георгий лично участвовал в первой атаке. Сражение, в котором принял участие и царь Луарсаб, длилось до вечера и закончилось блестящей победой грузин. Вражеская армия была полностью разбита. Отряды Саакадзе три дня преследовав ли ту небольшую часть турецкой армии, которая надеялась спастись бегством. Как передает летопись, спасшихся от меча Саакадзе турок ловили и брали в плен мирные жители, даже женщины и дети. В результате этой победы сильно возрос авторитет Георгия Саакадзе. Великий Моурави завоевал еще большее влияние в Картли. Однако он прекрасно понимал, что эта победа не обеспечивала в конечном счете безопасности страны. Для укрепления ее обороноспособности и. экономики Саакадзе считал необходимым усиление центральной власти, установление мира и улучшение жизни крестьян. Поэт Иосиф Тбилели в поэме о жизни Г. Саакадзе вкладывает в уста своего героя следующие слова:

(Перевод В. Черняка)

(Перевод В. Черняка)

(Перевод В. Черняка)

* * *

В 1614 году Шах-Аббас объявил о своем намерении начать войну с Турцией. Он собрал большую армию и выступил в поход. Однако неожиданно его войска свернули с дороги и вторглись в Кахети. Кахетинский и картлийский цари укрылись в Имерети. Саакадзе, находившийся в ставке Шах-Аббаса, разгадал замысел персов. Он решил заключить мир с князьями, напуганными мнимым союзом Георгия и Шах-Аббаса. К Шаху присоединились только кровные враги Саакадзе — Парсадан Цицишвили и Шадиман Бараташвили. Этот последний помог Шаху пленить Луарсаба. Впоследствии в 1622 году в Иране по приказу Шаха грузинский царь был удушен. После возвращения Шаха в Иран Кахети восстала, и оставшиеся здесь иранские войска потерпели поражение. В 1616 году Шах-Аббас предпринял второе крупное вторжение в Грузию. Он решил полностью уничтожить Кахетинское царство. Царь Теймураз вновь бежал в Имерети. Часть реакционно настроенных князей перешла на сторону Шаха. Народ прятался в горах и искал убежища в крепостях. Борьба длилась год. Грузины героически сражались, но потерпели поражение в неравной борьбе. До ста тысяч человек погибло, столько же иранцы забрали в плен и поселили во внутренних областях Ирана. Кахети потеряла две трети своего населения. «Вся Кахети попала в такое ужасное положение, — писал иранский историк того времени Искандер Мунши, — какого никогда не создавали христианам мусульмане с тех пор, как появилось на земле мусульманство». Европейский путешественник того времени Пиэтро Делавале так описывает переселение кахетинцев в Иран: «В каких ужасающих условиях проходило это переселение, сколько смертей от ужасающей нужды, сколько убийств, грабежей, разбоя, насилия, сколько грудных детей задушили и утопили отцы своими руками, чтоб не видеть их страдания и мучения, так как они были совершенно измучены. Скольких отставших и тех, кто не мог идти, уничтожила иранская охрана. Скольких детей оторвала она от груди матери и бросила в пути, на съедение зверям, на растоптание лошадям, буйволам. Скольких родителей и детей, жен и мужей, братьев и сестер разлучили, разбросали по дальним странам, так что они навеки потеряли надежду увидеться друг с другом. Сколько мужчин и женщин продавались дешевле животных. Сколько еще происходило ужасных вещей, но всего не перечесть!» Саакадзе окончательно убедился в коварстве Шаха. Он выжидал и готовился к восстанию, хотя по-прежнему делал вид, что верен Персии. Это было нужно ему, так как владетельные князья снова пытались его убить. Саакадзе не стал мстить им. Он считал, что силы Грузии должны быть объединены для предстоящей борьбы. Шах-Аббас упорно проводил свой план раздробления Картли и Кахети. С этой целью «назначил он магометанских управляющих, которым было поручено заселить Грузию мусульманами, турками, иранскими и горскими племенами-магометанами. Собрав многотысячную армию, Шах-Аббас снова отправил ее в Грузию. Командующим он назначил своего приближенного — Корчи-хана, поручив ему разорить Кахети и переселить картлийцев в Иран. Советником и помощником Корчи-хана Шах назначил Георгия Саакадзе. В начале 1625 года иранское командование вызвало отборные кахетинские части, якобы для войны против турок на западе Грузии. Встреча была назначена на Агаианском поле у селения Мухрани. Грузинские войска решено было уничтожить здесь. Но решение не осуществилось. Догадавшись, что это сделал Саакадзе, Шах-Аббас потребовал от Корчи-хана голову грузинского полководца и ускорения военных действий. Об этом приказе стало известно и Саакадзе. Он хорошо использовал письмо Шаха: показал его своим противникам князьям — и перетянул их на свою сторону. Саакадзе выработал очень смелый план восстания. В указанное время восставшие с картлийскими войсками должны были напасть на иранский лагерь, чтобы Георгий, который находился в лагере, мог истребить военачальников иранских войск. В лагере врага вместе с Георгием находилось еще четверо воинов — его свита: восемнадцатилетний сын Саакадзе — Автандил, князья Элиа Диаеамидзе и Паата Херхеулидзе и неразлучный слуга Георгия Папуна Вашакашвили. Все четверо были смелыми и сильными воинами. В этом восстании Саакадзе рисковал не только своей жизнью, но и жизнью своих сыновей. Старший сын Паата был заложником у иранского шаха. Георгий знал, что как только начнется восстание, Шах обезглавит Паату. Третий сын, Зураб, находился у своего дяди Зураба Эристави, являющегося одним из руководителей восстания. Зураб вместе с дядей должен был напасть на вражеский лагерь. 25 марта 1625 года ранним утром отряд грузинских воинов приблизился к Марткобской долине, где находился лагерь иранских войск. Заметив его, вражеские караулы подняли тревогу. В ставке Корчи-хана собрались иранские военачальники. Вызвали и Саакадзе. Георгий и его люди были наготове. Когда Корчи-хан садился на коня, Георгий убил его. Воспользовавшись суматохой, Автандил убил сына Корчи-хана. Иранцы растерялись. В это время в лагерь ворвались грузинские войска. Оставшиеся без полководцев иранцы не смогли оказать им сопротивления, ряды их дрогнули, а через некоторое время отступление превратилось в беспорядочное бегство. Из многочисленной иранской армии удалось спастись лишь единичным воинам. «Доблестные грузинские воины, воодушевленные победой, гнались за кизилбашами (иранцами) до границ Карабаха, и еще много голов кизилбашей катилось по земле. …Схватка продолжалась непрестанно с рассвета до поздней ночи. Несколько тысяч кизилбашей были изрублены», — рассказывает нам турецкий историк Мустафа Нахим. «В это время, — пишет другой турецкий историк, Ибрагим Печеви, — исполнилось сорок лет со дня воцарения Шаха-Аббаса. За эти сорок лет он не знал еще такого огромного урона. По вине Моурави в этой битве погибло и оставило этот мир семь знаменитых ханов, подобных которым в стране кизилбашей уже не было». Грузины во главе с Георгием Саакадзе одержали блестящую победу. За несколько дней они почти полностью очистили Картли и Кахети от оставшихся войск Шах-Аббаса. На царский престол объединенной страны Георгий Саакадзе пригласил царя Теймураза, который в это время находился в изгнании в Турции. Саакадзе послал послов турецкому султану и попросил у него помощи в борьбе против Ирана. Турция в это время готовилась к войне с Багдадом, и просьба Георгия была отклонена. В отместку за поражение Шах приказал обезглавить старшего сына Георгия. Потом он снова собрал большую армию и под водительством Иса-Хана Корчибаша направил ее в Грузию. Грузины готовились к встрече врага. Они собрали двадцатитысячное войско. Иса-Хан Корчибаш вторгся в Грузию и разбил свой лагерь в Марабдской долине, в Нижнем Картли. Грузины заняли горные позиции в окрестностях Коджори. На военном совете Саакадзе предлагал подождать, пока враг сам не начнет атаку и не войдет в узкое Коджорское ущелье. Грузинским воинам здесь было бы легче сражаться с многочисленным противником, чем на открытой Марабдской долине. Но нижнекартлийские князья требовали начинать военные действия немедленно, потому что враг находился в их владениях и разорял их поместья. План Саакадзе отвергли. Решено было начать атаку. Главнокомандующим выбрали царя Теймураза. В ту же ночь грузинские воины расположились на Марабдской долине. На заре началась битва. Первые часы сражения принесли успех грузинам, но в дальнейшем на помощь врагу подошли вспомогательные силы, а изменники распустили ложные слухи о том, что убит царь Теймураз. Ряды грузинских войск смешались. Грузины потерпели поражение. Четырнадцать тысяч иранцев и девять тысяч грузин пали на поле битвы. В числе погибших оказались известные грузинские военачальники и воины: Херхеулидзе — девять братьев, девять Мачабели, семь Чолокашвили, полководец Баадур Цицишвили, епископы Харгашнели и Руставели. Особенно пострадали крестьяне-пехотннцы, сражавшиеся в первых рядах и не имевшие возможности отступить с поля битвы. Но спину врагам они все же не показали. Собравшись вместе, они не прекращали сопротивления. Все они погибли до последнего человека. Грузины были побеждены, но не сложили оружия. Саакадзе продолжал партизанскую войну маленькими отрядами. В течение десяти дней сдерживали герои натиск главных сил противника, не давая им возможности вторгнуться в сердце страны, чтобы население успело укрыться. Во время одной из стычек Саакадзе проявил легендарное геройство: с шестьюдесятью воинами он уничтожил семьсот персов.

(Перевод В. Черняка)

(Перевод В. Черняка)

(Перевод В. Черняка)

(Перевод В. Черняка)

Г. Леонидзе СУЛХАН-САБА ОРБЕЛИАНИ

Саба-Сулхан сын Орбели Поднялся мудростью выше орлов.Неизвестный поэт XVIII века

1

«Ему 60 лет, он высок ростом, бодр и сильного телосложения; у него прекрасное лицо и… длинная борода, которая очень ему идет». Так описывал внешность Сулхан-Саба один итальянец, встречавшийся с ним в городе Тоскане. Современники называли автора «Мудрости вымысла» «великим исследователем, глубоким мудрецом», «ученым и философом», «источником, рекой мудрости». Окруженный ореолом, стоит в пантеоне грузинской литературы и культуры великий просветитель и гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат Сулхан-Саба Орбелиани. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Сулхан-Саба принадлежал к знатнейшему феодальному роду, который дал в свое время немало славных национальных деятелей — писателей, поэтов, каллиграфов и полководцев. Многие представители рода Орбелиани играли выдающуюся роль в общественно-политической и культурной жизни Грузии средних веков. Сулхан Орбелиани родился 4 ноября (по новому стилю) 1658 года. Сохранилась запись, в которой точно указана дата рождения писателя. «Родился Сулхан-Саба Орбелиани в 1658 году, октября 24, в воскресный день, в полуночное время». Родина Сулхана — село Тандзиа (Южная Грузия, ныне Болнисский район), наследственное владение Орбелиани. Сын крупного феодала, Сулхан имел широкие возможности получить блестящее по тому времени образование. Отец его считался человеком ученым. Между прочим, он был в то время одним из немногих, владевших так называемым «заглавным округлым письмом». «Заглавные буквы, — писал один из сыновей Вахтанга, известный каллиграф и духовный поэт Николоз Тбилели, — издревле были приняты у грузин, но в наше время никто не был им обучен, кроме старшего брата моего, Сулхана-Саба. Он же научился им у отца моего, а затем обучил и меня». Сам Саба упоминаёт, что он воспитывался и обучался у царя Георгия. Подтверждает это и Вахтанг VI, который так прямо и называл Сулхана «воспитанником царя Георгия». Именно по инициативе Георгия создал Орбелиани свой известный словарь. Мы полагаем, что годы учения Сулхан провел при дворе грузинского царя Вахтанга V, или Шах-Наваза (1658–1675 гг.). Будущему придворному, сановнику, дипломату и государственному деятелю необходимо было заранее ознакомиться со всей системой управления государством. Здесь же он мог удовлетворить и свою любознательность, получив доступ к богатой царской библиотеке, в которой хранились редчайшие грузинские и персидские фолианты. Ведь Сулхан, по собственным его словам, «был очень большим любителем учения». В великолепном дворце Шах-Наваза постоянно толпились поэты, ученые, риторы, благодаря им литературная жизнь столицы била ключом. В своем «Путешествии» Шарден подробно рассказывает о посещении им покоев Шах-Наваза и описывает свадебное пиршество — у нас есть основания думать, что это праздновалась свадьба самого Сулхана. «Свадебный пир, — пишет Шарден, — происходил на террасе дворца, окруженной помостами высотою в два фута и шириною в шесть. Терраса сверху была затянута большим пологом, укрепленным на пяти колоннах… Подбой так искусно и мастерски был сделан из золотой и серебряной парчи, бархата и узорчатого полотна, что при огнях казалось, будто он соткан из цветов и моресков. Посредине находился большой бассейн воды… Пол был устлан красивыми коврами, и все помещение освещалось сорока большими факелами… Князь сидел в глубине на более высоком помосте, под балдахином в виде купола. По правую руку сидели его сын и братья, а по левую — епископы… На этом пиру присутствовало более ста человек… Когда они (новобрачные) заняли свои места, то родственники князя подошли поздравить их и поднести подарки…» Сведения об этом обнаружены лишь недавно. По счастливой случайности уцелела древняя рукопись из библиотеки Сулхана с припиской, сделанной, несомненно, его рукой. В этой приписке говорится: «Я, Сулхан, первородный внук Каплана, великого Орбели Бараташвили, и сын верховного судьи Грузии Орбели Вахтанга, еще юношей начал разучивать ирмосы и другие церковные песнопения с большим желанием… и по повелению несравненного моего духовного отца… Обучал меня Берука из дома Зедгенидзе. из Мцхета, а к совершенству песни приобщил меня Георгий Яшвили. Воспитывали меня в неге и в баловстве, как подобает княжеским сыновьям. И если кто-либо, будь то старик или юноша, священник или воин… встретит этот купленный нами сборник песнопений, пусть благословит бога и помолится за меня, неуча и грешника… А кто произнесет благословение, тому бог воздаст должное». Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Берука Зедгенидзе считался вассалом одного из крупнейших грузинских феодалов — Мухрана-Батони, дочь которого стала впоследствии женой Сулхана. Можно предположить, что по существовавшей традиции Сулхан еще в детстве был обручен с дочерью Мухрана-Батони, возможно даже, что Сулхан и Дареджан росли вместе. В грузинских школах той эпохи обязательно обучали грамоте, церковному пению, составлению проповедей (риторика), стихосложению (поэтика), истории, грамматике, географии, математике, иностранным языкам (греческий, армянский, персидский), философии, астрономии и другим наукам. Немалое значение в процессе воспитания придавалось и физическому развитию. Уже с пятилетнего возраста мальчика приучали к физическим упражнениям (джигитовка, игра в мяч, охота и затем военные упражнения). Царь и крупные феодалы даже выделяли для своих детей область или общины, где в окружении воспитателей, рыцарей и ритов ребенок обучался управлению ими. Сулхан, как сын крупного феодала, также получил майорат — Дманисское ущелье. Доверие царя к Сулхану было столь велико, что он, и сам еще почти юноша, был назначен воспитателем Вахтанга — наследника престола. А поскольку Сулхан проявил при широком общем образовании и богатые лингвистические способности, ему, также по желанию царя, было поручено чрезвычайно ответственное дело — составление словаря грузинского языка. Отроческие и юношеские годы Сулхана прошли в неустанных трудах. По словам писателя, он проделал над словарем «огромную работу именно в пору отрочества и юности». О редком трудолюбии молодого Сулхана свидетельствует хотя бы тот факт, что первую редакцию словаря он закончил в возрасте 27 лет (то есть в 1685 году, как сообщает сам Саба в введении к «Словарю»). Судя по введению к «Словарю», Сулхан хорошо был знаком с философией и теологией по «глубокомысленным книгам». «Что знал я, то и написал, — замечает он, — а трудные слова, какие мне были незнакомы, я отыскал в глубокомысленных книгах». И далее: «А которые не нашел в писаниях, те взял частью из богословских сочинений, а некоторые из глубокомысленных философских книг, из Прокла, платоников, из «Категорий» Диодоха Порфирия, описал обороты платонической речи Иоанна Дамаскина». Однако «заимствование слов из иностранных книг» происходило с посторонней помощью, при участии осведомленных специалистов и под их контролем, как сообщает сам Саба во введении к «Словарю». «Я постарался истолковать слова, сверив их значение с писаниями эллинскими, латинскими, итальянскими, армянскими, русскими и арабскими, но большую часть пришлось оставить, ибо другого языка, кроме грузинского, я не знал, а из этих языков я заимствовал то, что мне правильно разъяснили и в чем меня убедили…. Вначале я не мог найти латинского и эллинского лексиконов, а то бы написал лучше». Впрочем, как выясняется, составитель словаря все же располагал кое-какими познаниями в области древних и иностранных языков: он частично владел греческим, армянским и турецким языками. И если по скромности своей Сулхан утверждал, будто не знает их, то это нужно понимать в том смысле, что он не владел ими в совершенстве. Что же касается персидского языка, то трудно себе представить, чтобы знатный грузинский феодал XVII века мог не знать его. Персидский язык был весьма распространен в феодальных кругах и играл в то время в Грузии роль интернационального языка. Вспомним хотя бы, что Сулхан по просьбе царя Вахтанга основательно поработал над переводом «Калилы и Димны». Позже Сулхан ознакомился и с французским языком. Семье Орбелиани принадлежали дворцы в Тандзии и Тбилиси, однако Сулхан большую часть времени проводил в Дманиси — в своем поместье. Перед пострижением он подарил братьям свою долю наследства — Дманисское ущелье. «До вступления в монахи, — сообщает один из спутников Сулхана, сопровождавших его в Рим, — он оставил своим братьям обширную провинцию, которая была его собственностью»..

2

Сулхан по традициям рода очень рано отдался государственной деятельности. Как старший сын мдиванбега, он должен был унаследовать и отцовскую должность. Однако, если вспомнить, с какой иронией отнесся он в одной из басен «Мудрости вымысла» к словам лисы-мдиванбега: «Лев, царь зверей, назначил меня верховным судьей» («Человек и змея»), станет ясно, что Сулхана нисколько не привлекала карьера мдиванбега. Любовь к народу побудила писателя высмеять именно тот институт права, во главе которого стоял один из членов его семьи. К сожалению, не сохранилось конкретных сведений относительно официального положения Сулхана при дворе Георгия XI и Вахтанга VI, хотя о его государственной деятельности с похвалой и уважением отзываются высокопоставленные родственники. «Очень много послужил он дяде моему и отцу», — говорит брат Вахтанга VI Кайхосро о Сулхане Орбелиани. Ясно, что Кайхосро имеет здесь в виду службу Сулхана при дворе царей Георгия XI и Левана. Сам Леван упоминает о «заслугах» Сулхана, а Вахтанг VI неоднократно ссылается ка его преданность грузинскому престолу. Известно также, что Георгий XI, оценив «различные заслуги» Сулхана, пожаловал ему в награду поместье и несколько деревень. «Усердно послужил он царям», — повторил впоследствии и автор «Калмасоба» Иоанн Багратиони (1772–1830 гг.). Действительно, достаточно вспомнить хотя бы поездку Сулхана-Саба в Персию (1711 г.) с особым поручением царя Кайхосро или же его длительное и трудное путешествие в Европу (1713 г.) с дипломатической миссией к Людовику XIV, чтобы ясно представить себе размах деятельности этого одаренного и глубоко принципиального государственного человека. Сулхан и сам подчеркивал, что «был очень занят мирскими делами», а. миссионер Ришар прямо сказал французскому министру (1712 г.), что «вся Грузия считает его (Орбелиани) своим отцом». Об этом же свидетельствует и один парижский документ, датированный 1714 годом, где указано, что «Сулхан-Саба пользуется в Грузии большим влиянием и в народе и при царском дворе». А Доменико делла Рока в бытность Саба в Париже обратился из Константинополя к правительству Франции со специальным письмом, в котором просил как можно скорее закончить переговоры е Сулханом и обещать помощь Грузии, так как «братья и важные особы в Грузии… срочно его вызывают, желая выслушать советы и поучения, в которых они нуждаются». И все же, несмотря на влияние, каким пользовался Сулхан-Саба Орбелиани в Грузии, ему рано пришлось испытать горечь опалы и преследования. Дело в том, что наследникам Вахтанга V — Георгию XI и Арчилу — не удалось смирить непокорных феодалов. В Картли воцарилась анархия. Большинство феодалов-сепаратистов открыто выступало против царей, и только некоторые из них, в том числе члены семьи Сулхана Орбелиани, сохранили верность царю Георгию. Отношения между царем и крупными феодалами обострялись с каждым днем. Георгий в конце концов уничтожил кое-кого из заговорщиков, однако до полного успокоения было еще далеко. И как раз в это время шах потребовал, чтобы Георгий, как его вассал, прислал к нему в качестве заложников царевича Левана и наследника престола Баграта. Царь отказался. Он решил выступить против Ирана, опираясь на поддержку Кахети. Однако внутренние неурядицы сорвали его план. Воспользовавшись неблагоприятной для Георгия ситуацией, заговорщики перешли к решительным действиям под руководством арагвинских правителей, агентов Ирана. Георгий бросил свое войско против мятежников, вступил в их владения, сжег Базалети и Душети, но, не добившись решительного успеха, повернул обратно. Между тем шах давно уже задумал лишить Георгия престола. Выступление царя против преданных Ирану арагвинских правителей послужило поводом для осуществления этого замысла. Находившемуся при иранском дворе кахетинскому царевичу Ираклию[3],— первым принявшему после долгих колебаний мусульманство, — был пожалован шахом престол Картли — Кахети. Ираклий (1688–1703 гг.) при вступлении на престол принял имя Назар-Али-хана. Ему тоже никак не удавалось нормализировать положение в стране. В Восточной Грузии все более укреплялось влияние Ирана. Шахский гарнизон в Тбилиси жестоко притеснял жителей, широкие размеры приняла торговля пленными. Персы — солдаты Тбилисского гарнизона — убивали или угоняли людей вместе с женами и детьми. «Они беспрепятственно похищали жителей Тбилиси, Гори и Сурами и продавали их в рабство», — писал историк Вахушти. «Торговля пленными распространялась даже среди грузин. Изменились нравы грузинские, их всё больше вытесняли нравы и обычаи персов». Теперь феодалы начинают плести нити заговора против Ираклия I (Назар-Али-хана). Они призывают из Ахалцихе плененного янычарами Георгия XI и в 1691 году провозглашают его царем Картли. В течение четырех лет Георгий вел упорную партизанскую войну против ставленника Ирана — Ираклия. Однако из-за предательства он так и не добился успеха. Узнав, что на помощь Ираклию прибыли вспомогательные иранские войска, Георгий вынужден был бежать в Имерети (1695 г.). Престол остался за Ираклием. В этой упорной борьбе Сулхан Орбелиани стоял на стороне Георгия XI. Он неизменно находился возле царя и даже в самые трудные минуты не покидал своего «воспитателя и патрона». Когда Георгий под натиском превосходящих сил противника был вынужден отступить, а затем и бежать вместе с женой и детьми в Имерети, Сулхан, естественно, последовал за ним. Сулхан, как близкий родственник Георгия XI и видный государственный деятель, также не избежал мести. Уже в то время, когда войска Георгия стояли на Клдекари в ожидании битвы, Ираклий и представитель Ирана «вступили в Сомхити и Дманисское ущелье», а ведь Дманиси, как сказано выше, было собственностью Сулхана. Конечно, Ираклий разорил его поместья, так как опасался неожиданного удара со стороны преданных Георгию XI Орбелишвили и в первую очередь Сулхана.

Давид Строитель.

Давид Строитель.

Храм Свети-Цховели в Мцхете (XI в.). Зодчий Арсукидзе.

Храм Свети-Цховели в Мцхете (XI в.). Зодчий Арсукидзе.

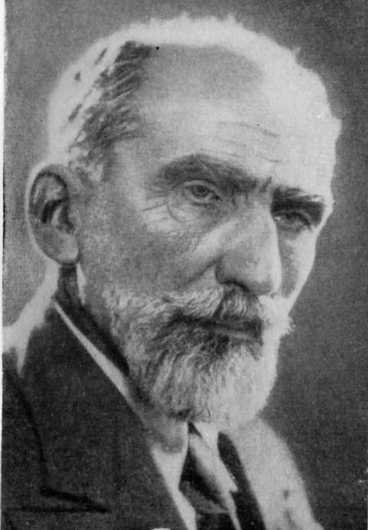

Я. Николадзе. Портрет Шота Руставели.

Я. Николадзе. Портрет Шота Руставели.

После победы Ираклия сторонники Георгия были рассеяны. Одни последовали за царем, другие покинули родину. Сулхан, по свидетельству одного из документов, также предпочел эмигрировать; преследуемый Ираклием, он вынужден был укрыться в семье своего тестя — ахалцихского паши (Ахалцихе, находившийся в то время под властью Турции, управлялся пашами из грузинского владетельного дома бывших атабагов, омусульманившихся в XVII веке). Однако и в Ахалцихе Сулхан не успокоился, продолжая поддерживать царя Георгия. После продолжительных переговоров он заключил прочный союз ахалцихским пашой, склонив его полностью на сторону Георгия. Вскоре Ираклий I простил Сулхана и вызвал его из Ахалцихе. Почему же смягчился шахский ставленник и что заставило его простить «государственного преступника», которого он так преследовал? Чтобы выяснить этот вопрос, необходимо снова вернуться к злоключениям царя Георгия. Дело в том, что сторонники опального царя стали постепенно отводить от него, многие из них поспешили в Тбилиси и явились с повинной к Ираклию. Но Ираклий их не простил, а, приказав схватить, отправил всех до единого в Иран. К этому времени и Георгий решил склонить голову и подчиниться шаху в надежде, что тот вернет ему Картли. В 1696 году он добровольно отправился в Иран и предстал перед шахом. Из Имерети за царем последовали некоторые его сторонники. Шах благосклонно отнесся к приезду Георгия, приказал простить вину всем его сторонникам и возвратить им поместья.

3