По всему свету [Джеральд Даррелл] (fb2) читать онлайн

- По всему свету [сборник] (пер. Лев Львович Жданов, ...) (и.с. Зеленая серия) 6.4 Мб, 608с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Джеральд Даррелл

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Джеральд Даррелл

По всему свету

По всему свету

Перевод с английского Л. Л. Жданова

Gerald Durrell

ENCOUNTERS WITH ANIMALS

London, 1958

Посвящается Айлин Молони в память о записях до поздней ночи, о глубоких вздохах и чересчур пространных дикторских объявлениях

Вступление

За прошедшие девять лет я руководил экспедициями в разные концы света, отловил множество занимательных тварей, женился, переболел малярией, написал несколько книг, а в промежутках между всеми этими делами выступал по радио с рассказами о мире животных. После каждой радиопередачи мне присылали письма с просьбой прислать копию текста. Проще всего было собрать все тексты в одной книге, что я и сделал.

Если передачи понравились слушателям, то это всецело заслуга моих режиссеров, и прежде всего мисс Айлин Молони, которой посвящена эта книга. Никогда не забуду ее терпение и такт во время репетиций. Не могу я чувствовать себя непринужденно в мерзкой зеленой студии, где микрофон плотоядно таращится на тебя со стола, будто какое-нибудь марсианское чудище. И на долю Айлин выпадала незавидная обязанность бороться с дефектами чтения, вызванными моей нервозностью. С удовольствием вспоминаю ее голос в динамике и замечания вроде следующего: «Отлично, Джеральд, но только при такой скорости ты уложишься в пять минут вместо пятнадцати». Или: «Попытайся говорить немножечко теплее, ладно? А то можно подумать, что ты ненавидишь животных… и, пожалуйста, не вздыхай так, когда начинаешь… от твоего вздоха чуть микрофон не слетел со стола, и ты не представляешь себе, как скорбно он прозвучал». Бедняжка Айлин изрядно помучилась, обучая меня технике радиовыступлений, и если я чего-то достиг в этой области, то исключительно благодаря ее наставлениям. Казалось бы, после этого с моей стороны жестоко напоминать ей о пережитом в посвящении к моей книге, но я не вижу другого способа всенародно поблагодарить Айлин за ее помощь. К тому же я не рассчитываю, что она станет читать эти записки.

Часть первая

Место действия

Снова и снова поражаюсь, сколько людей в разных частях света пребывает в полном неведении об окружающем их животном мире. Тропический лес, саванна, горы, в которых они живут, представляются им безжизненными. Они видят только стерильный ландшафт. Я убедился в этом, когда выезжал в Аргентину. В Буэнос-Айресе меня познакомили с одним англичанином, который почти всю свою жизнь провел в Аргентине; услышав, что мы с женой собираемся в пампу искать зверей, он воззрился на нас с искренним удивлением.

— Бросьте, дружище, вы там ничего не найдете! — воскликнул он.

— Это почему же? — спросил я в некотором замешательстве, поскольку считал его интеллигентным человеком.

— Да ведь пампа — это одна сплошная трава. — Он раскинул руки в стороны, пытаясь изобразить, сколько травы в пампе. — Трава, дружище, и больше ничего, одна трава, и кое-где коровы.

Вообще-то для приближенного описания пампы годится и такая характеристика, с той разницей, что необозримые аргентинские степи населены не одними лишь коровами и гаучо. Станьте посреди пампы и медленно поворачивайтесь вокруг своей оси — в любую сторону до самого горизонта простирается ровный, как бильярдный стол, травяной покров, тут и там пропоротый кустами огромного чертополоха высотой около двух метров, напоминающего диковинные сюрреалистические канделябры. Ландшафт под куполом жаркого голубого неба и впрямь кажется мертвым, но под мерцающей травяной мантией и в сухих зарослях ломких стеблей чертополоха кроются полчища всякой живности. Когда в жаркое время дня едешь верхом на коне по густому зеленому ковру или продираешься сквозь колючие заросли под пулеметный треск ломающихся стеблей, видишь почти одних только птиц. Через каждые сорок-пятьдесят метров на кочке у своей норы сидит, вытянувшись в струнку, кроличья сова, устремив на вас холодный удивленный взор. Приблизитесь — исполнит тревожную присядку, потом взлетит и пойдет описывать над травой бесшумные круги, расправив широкие крылья.

Ваше продвижение непременно будет замечено сторожевыми собачками пампы — серо-белыми аргентинскими ржанками. Скрытно перебегая с места на место, часто кивая головой, они пристально следят за вами, наконец взлетают и кружат над незваным гостем, разрезая воздух двухцветными крыльями и крича: «Теру-теру-теру… теру… теру!» Пронзительный звук предупреждает всех на километры вокруг о вашем появлении, другие ржанки тотчас подхватывают сигнал тревоги, и кажется — вся пампа заполнена их голосами. Отныне все живое начеку. С высохшего дерева впереди, от которого один скелет остался, в знойное голубое небо взмывает то, что вы приняли за две сухие ветки: химанго, представители семейства соколиных, с красивым песочно-белым оперением и стройными ногами. А большущая, высушенная солнцем кочка вдруг встает на длинных упругих ногах и мчится по степи широкими шагами, вытянув шею и петляя между стеблями колючника. Все ясно — это был нанду, который припал к земле в надежде, что вы проедете мимо, не заметив его. Так что пусть ржанки выдали вас, зато они, спугнув других обитателей пампы, выдали их вам.

Изредка вам встретится мелкое озерко в обрамлении камыша и нескольких чахлых деревьев. Здесь живут тучные зеленые лягушки, но какие лягушки! Потревожишь, прыгают на вас, издавая разинутым ртом хриплые устрашающие звуки. Преследуя лягушек, скользят в траве тонкие змеи, напоминающие галстук щеголя своей серо-черно-алой расцветкой. В камышах вы почти непременно найдете гнездо хохлатой паламедеи, крупной птицы, похожей на серую индюшку. Желтый, как лютик, птенец жмется к пропеченной солнцем земле в своей ямке и не шелохнется даже, когда ваш конь перешагивает через него, а родители мечутся поблизости, перемежая тревожные трубные крики ласковыми возгласами, обращенными к отпрыску.

Такова пампа днем. Вечером, когда вы возвращаетесь в лагерь, солнце уходит за горизонт в ореоле цветных облаков, к озерам тянутся утки и садятся, расписывая водную гладь елочками ряби. Стайки колпиц розовыми облачками опускаются на мелководье, чтобы кормиться в окружении метелицы из черношейных лебедей.

Пробираясь верхом сквозь темнеющие заросли чертополоха, вы можете встретить напоминающих странные заводные игрушки ночных уборщиков — сгорбленных броненосцев, которые сосредоточенно трусят куда-то по своим делам, или же отчетливо выделяющегося в сумерках черно-белого скунса: стоит, задрав кверху хвост, и раздраженно переступает передними ногами — дескать, поберегись!

Все это я увидел в пампе в первые же несколько дней. А мой друг столько лет прожил в Аргентине и даже не подозревал о существовании целого мира птиц и четвероногих. Пампа для него была «одна трава и кое-где коровы». Как тут не пожалеть человека…

Глава первая

Черный буш

В прошлом веке европейцы прозвали Африку Черным континентом, да и теперь, когда там появились современные города, железные дороги, хорошие шоссе, бары и другие непременные признаки цивилизации, кое у кого взгляд на Африку не изменился.

Пожалуй, больше всего досталось западному берегу, удостоенному выразительного определения «Могила белого человека». Сколько сочинителей — вопреки истине — описывали эту область Африки как сплошные огромные непроходимые джунгли! Дескать, если вам вообще удастся проникнуть сквозь непроницаемую завесу из вьющихся лиан, колючек и кустарников (просто диву даешься, как часто в этих сочинениях люди проникают сквозь непроницаемые завесы), вы увидите, что лес кишит всевозможными тварями, только и ждущими случая наброситься на вас: леопарды с горящими глазами, злобно шипящие змеи, а в речушках — крокодилы, изо всех сил старающиеся превзойти настоящие бревна в сходстве с бревном. Если вы сумеете благополучно избежать этих опасностей, у сочинителя всегда в запасе дикие туземные племена, чтобы прикончить злосчастного путешественника. Туземцы бывают двух родов — людоеды и нелюдоеды. Людоеды непременно вооружены копьями; нелюдоеды — стрелами, наконечники которых щедро смазаны смертельным ядом, как правило неизвестным науке.

Конечно, никто не лишает писателя права на толику поэтических вольностей, лишь бы он их не маскировал. Но к сожалению, западный берег Африки оклеветан до такой степени, что всякого, кто пытается оспорить утвердившиеся представления, клеймят как лжеца, никогда не бывавшего в этих краях. Обидно, очень обидно, что так поносят землю, где природа особенно своеобразна, прекрасна и богата, но я отлично сознаю, что эта моя жалоба — глас вопиющего в пустыне.

Кстати, мне по роду моей работы довелось довольно близко познакомиться с тропическими лесами: ведь тот, кто зарабатывает на жизнь поимкой живых зверей, поневоле должен отправляться за ними в так называемые непроходимые дебри. Сами звери, увы, к вам не выйдут. И я убедился, что обычно тропический лес поражает видимой скудостью дикой фауны. Можно бродить целый день и не встретить ничего интересного, разве что попадется какая-нибудь пичуга или бабочка. Конечно, звери в лесу есть, их там великое множество, но они предусмотрительно избегают вас, и, если вы хотите кого-то увидеть или поймать, надо точно знать, где искать. Помню, как я после шестимесячных трудов в лесах Камеруна показал свою коллекцию из полутораста с лишним самых разных птиц, зверей и рептилий одному господину, прожившему в тех краях четверть века. Он был ошеломлен — такое обилие живности, можно сказать, у его порога, в лесу, который он привык считать скучным и чуть ли не безжизненным!

На искаженном английском языке, бытующем в Западной Африке, лес называют бушем. Есть два рода буша. Первый прилегает к деревням и городам и основательно исхожен охотниками, а то и потеснен руками пахаря. Здесь животные настороже и увидеть их непросто. Второй — так называемый черный буш, простирающийся за много километров от ближайшего селения и редко посещаемый охотниками; в нем вы, если проявите терпение и не будете шуметь, увидите дикую фауну.

Настоящий зверолов не станет разбрасывать как попало свои ловушки по лесу, ведь это только на первый взгляд перемещения животных кажутся беспорядочными, а на самом деле вы очень скоро убеждаетесь, что у большинства из них прочно укоренившиеся привычки: они всегда посещают один и тот же водопой, из года в год ходят по одним и тем же тропам, направляясь туда, где сейчас обилие пищи, и покидая эти места, как только все будет съедено. У иных даже есть постоянные уборные по соседству с местом, где животное проводит большую часть своей жизни. Можно установить ловушку и ничего не поймать; потом перенесешь ее на три метра влево или вправо, где проходит привычный для зверя путь, — и тотчас ты с уловом. Вот почему, прежде чем начинать охоту, надо тщательно и терпеливо осмотреть район, проследить пути животных среди ветвей и на земле, выяснить, где сейчас поспевают дикие плоды, какие норы днем служат спальней для ночных животных. Работая в Западной Африке, я по многу часов проводил в черном буше, изучая повадки лесных жителей, чтобы потом легче было ловить их и содержать в неволе.

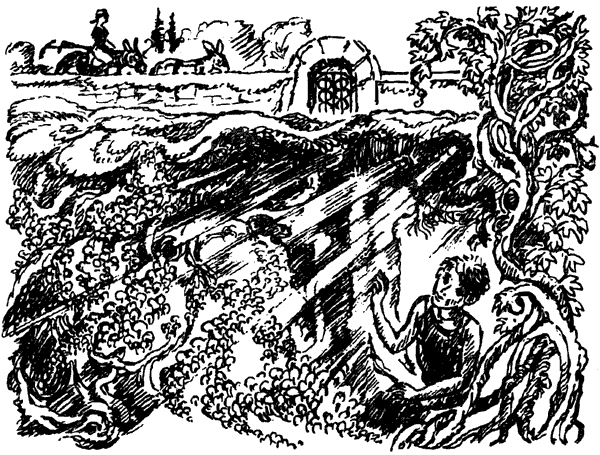

Один район я наблюдал около трех недель. В лесах Камеруна вы можете встретить участки, где почвенный слой слишком маломощен, чтобы питать корни могучих деревьев. В таких местах растут кустарники и высокие травы, довольствующиеся тонким слоем земли, который покрывает серый каменный щит. Я быстро убедился, что край одной поляны, расположенной километрах в пяти от моего лагеря, — идеальное место для наблюдения за животными, поскольку здесь сошлись три растительные зоны: во-первых, выбеленная солнцем трава на площади двух гектаров, во-вторых, обрамляющая ее полоска кустарника, густо оплетенного паразитными растениями и обсыпанного яркими цветками дикого вьюнка, и, наконец, вокруг поляны простирался собственно лес — исполинские стволы высотой до полусотни метров могучими колоннами подпирали безбрежный полог зеленой листвы. Выбрав подходящий наблюдательный пункт, можно было одновременно держать в поле зрения по небольшому участку каждой из трех зон.

Я выходил из лагеря рано утром, но солнце жгло уже немилосердно. С лагерной площадки я нырял в лесную прохладу, в зеленый сумеречный свет, просочившийся сквозь лиственный ярус вверху. Пробираясь между толстенными стволами, я ступал по мягкой и пружинистой, словно персидский ковер, многослойной лесной подстилке из увядших листьев. Единственным звуком в лесу был непрерывный звон миллионов цикад, красивых серебристо-зеленых насекомых, которые лепились к коре деревьев, наполняя воздух своим пением. Подойдешь слишком близко — улетают прочь, будто крохотные аэропланчики, поблескивая прозрачными крылышками. Время от времени в этот хор вмешивалось жалобное «уи» какой-то маленькой пичуги, которую мне так и не удалось опознать, хотя она любила сопровождать меня через лес, о чем-то вопрошая мягким, нежным голоском.

Кое-где в зеленом своде зияли широкие просветы; видно, насекомые и сырость подтачивали толстые суки, пока те не обломились и не рухнули на землю с высоты нескольких десятков метров, оставив в лиственном пологе прорехи, открывающие доступ золотистым солнечным лучам. Пятна ослепительного света привлекали бабочек — и крупных, чьи длинные, узкие, оранжево-красные крылышки горели десятками огоньков на фоне лесных теней, и беленьких малюток, что хрупкими снежинками взмывали в воздух у моих ног, потом, выписывая плавные пируэты, опускались обратно на черный перегной. Дальше я выходил на берег речушки, которая с тихим журчанием струилась между отполированными водой камнями в зеленых шапках из мха и крохотных стеблей. Через лес и через полосу кустарника на опушке поток прокладывал себе путь на поляну. Но, немного не доходя до опушки, был заметный уклон, и речушка образовала череду маленьких водопадиков, украшенных пучками дикой бегонии с яркими глянцевитыми желтыми цветками. Здесь бурные ливни вымыли почву из-под могучих корней одного лесного исполина; теперь он лежал на земле наполовину в лесу, наполовину в траве, и осталась от него лишь огромная, медленно гниющая пустотелая кожура, обросшая вьюнками, мхом и полчищами крохотных поганок, которые плотным строем шагали по шелушащейся коре. Тут находился мой тайник: в одном месте кора провалилась и получилось подобие челна, так что я мог сидеть, надежно закрытый низкой порослью. Убедившись, что место никем не занято, я устраивался в тайнике и ждал, стараясь не шевелиться.

Около часа ничего не происходило, только звенели цикады, от ручья подавала тонкий голос древесная лягушка, да иногда пролетала бабочка. Но вот наконец лес позабыл о тебе, поглотил тебя, и ты стал для его обитателей как бы частью пейзажа, пусть даже не самой живописной.

Обычно первыми являлись здоровенные турако, привлеченные плодами дикого инжира на опушке. Эти крупные птицы с тяжелым, как у сороки, хвостом за километр давали знать о своем прибытии веселыми, громкими, звонкими криками: «Кару-у, ку-у, ку-у, ку-у!» Вот появились из леса, ныряя в воздухе, как на волнах, и опускаются на дерево, оживленно перекликаясь и дергая длинным хвостом, так что по всему золотисто-зеленому оперению разбегаются радужные переливы. Турако совсем не по-птичьи бегали по ветвям, прыгали с одного сука на другой, подобно кенгуру, на ходу срывая и глотая плоды. Следом за ними на пир прибывали мартышки мона, одетые в красновато-коричневый мех и серые чулки, с двумя причудливыми ярко-белыми пятнами в основании хвоста, напоминающими огромные отпечатки пальцев. Их появлению предшествовал гул и треск, словно на лес вдруг обрушился порыв ветра, но, если хорошенько прислушаться, можно было сквозь этот шум различить улюлюканье и нечто вроде прерывистых гудков, как от скопища застрявших в уличной пробке допотопных такси. Это кричали птицы-носороги, которые всегда сопровождают обезьяньи полчища, поедая не только обнаруженные мартышками плоды, но и обитающих в древесных кронах ящериц, древесных лягушек и насекомых, спугнутых стремительным движением рыжей ватаги.

Достигнув опушки, ватага останавливалась, и вожак, заняв командную позицию, с подозрительным ворчанием крайне тщательно обозревал простершуюся перед ним поляну. Его отряд, насчитывающий полсотни особей, хранил полное молчание, лишь иногда нарушаемое хриплым криком какого-нибудь младенца. Наконец, удостоверившись, что поляна не таит ничего опасного, старый самец трогался с места. Медленно и важно выступал он вдоль ветки, изогнув хвост над спиной вопросительным знаком, и мощным прыжком переносился на фиговое дерево. Здесь он снова останавливался и еще раз осматривал поляну, затем срывал плод и издавал повелительный клич: «Ойнк, ойнк, ойнк!» Тотчас безмолвный лес позади него оживал, ветви расступались с шумом, напоминающим рокот могучего прибоя, мартышки выскакивали из укрытия и прыгали на плодовые деревья, обмениваясь на лету кто звонкими, кто хриплыми возгласами. У многих самок на животе болтались крохотные детеныши, и, когда мамаша прыгала, младенец пронзительно визжал — то ли от страха, то ли от восторга.

Только обезьяны примостились на ветвях, чтобы заняться спелыми плодами, глядишь, и птицы-носороги, обнаружив их местонахождение, с радостным курлыканьем, громко шурша крыльями и ломая прутья, как это у них заведено, беспорядочно сваливаются на те же деревья. Большие глуповатые круглые глаза в обрамлении густых ресниц озорно поглядывают на мартышек, а огромные и на вид громоздкие клювы осторожно и ловко срывают инжир и небрежно подбрасывают его в воздух. Падая, плоды ныряют в широко разинутую пасть птицы и исчезают в ее желудке. Носороги обращались с пищей отнюдь не так расточительно, как мартышки, они проглатывали все, что срывали, тогда как обезьяны, откусив один кусок, роняли плод на землю и тянулись к следующему.

Появление столь буйных сотрапезников явно шокирует дородных турако, поэтому они спешат удалиться. Примерно через полчаса вся земля под фиговыми деревьями уже усеяна обкусанными плодами, и мартышки направляются обратно в лес, обмениваясь удовлетворенными возгласами. Носороги задерживаются ровно столько, сколько нужно, чтобы проглотить еще по одному плоду, и кидаются догонять обезьян. Не успели отшуметь их крылья, как на сцену выходят следующие потребители инжира. Они так малы и выныривают из высокой травы так внезапно и бесшумно, что без бинокля вы даже при самом пристальном наблюдении не сумеете их обнаружить. Это полевые мышки, живущие среди кочек, под корнями и под камнями на опушке леса. Величиной с домовую мышь, с длинным, постепенно сужающимся хвостиком, они одеты в гладкую, песочно-серую шубку, лихо расписанную желтовато-белыми полосками от мордочки до хвоста. Маленькие грызуны скользят между травинками короткими рывками, поминутно вздрагивая и надолго замирая, чтобы, сидя на задних лапках и сжав розовые кулачки, принюхаться дрожащим носиком в обрамлении трепещущих усов — нет ли врага? И когда мышки вот так застывают на фоне травинок, полосатая шубка, столь приметная и нарядная при движении, мигом превращается в плащ невидимки, и зверьки почти сливаются с фоном.

Убедившись, что птицы-носороги и впрямь улетели (а эти пернатые весьма неравнодушны к полосатым малюткам), мыши приступали к важному делу — доедали плоды, так расточительно разбросанные по земле мартышками. В отличие от многих других диких мышей и крыс эти крохи довольно сварливы и начинали спорить из-за добычи, сидя на задних лапках и перебраниваясь пронзительными тоненькими голосками. Иногда две мышки одновременно хватали один и тот же плод и, упираясь в землю розовыми лапками, тянули изо всех сил, каждая в свою сторону. Если плод был очень спелый, он чаще всего разламывался пополам, и соперницы падали на спину, прижимая к себе свою долю трофея, после чего тихо и мирно съедали ее, сидя в пятнадцати сантиметрах друг от друга. Время от времени, испуганные внезапным звуком, они подскакивали, словно подброшенные пружиной, сантиметров на двадцать, а приземлившись, долго дрожали и озирались. Убедятся наконец, что опасность миновала, и снова начинают спорить из-за еды.

Однажды, когда полосатые мыши делили объедки со стола мартышек, на моих глазах разыгралась трагедия. Неожиданно на опушку вышла генета — один из самых стройных и красивых лесных обитателей. Кошачья мордочка посажена на гибкое, как у ласки, длинное тело, одетое в изумительный золотистый мех с узором из черных пятен и оканчивающееся длинным хвостом в черных и белых кольцах. Генету редко увидишь в утренние часы, она предпочитает охотиться вечером или ночью. Видимо, ночная охота не принесла удачи этой особе, вот она и продолжала при свете дня искать, чем бы наполнить желудок. Выйдя на край поляны и увидев мышек, хищница припала к земле и скользнула вперед, словно камень по льду. Крохотные грызуны не успели даже оглянуться, как она очутилась среди них. Дружно подпрыгнув вверх от испуга, они бросились наутек через траву, напоминая маленьких, суетливых, тучных дельцов в полосатых костюмах. Однако генета была еще проворнее и возвратилась в лес, неся в зубах добычу — двух мышек, которые только что с жаром выясняли, кому должен принадлежать приглянувшийся обеим плод инжира. И довыяснялись…

С наступлением полуденной жары вся жизнь замирала, даже непрестанное пение цикад звучало как-то дремотно. Время отдыха; в эти часы животные почти не показываются. Только любители солнца сцинки выходили на поляну, чтобы погреться на камнях или поохотиться на кузнечиков и саранчу. Кожа этих ярких, лоснящихся, словно только что покрашенных ящериц напоминает полированную мозаику из сотен мельчайших чешуй вишневого, кремового и черного цвета. Быстро снуя между стеблями, они создавали впечатление диковинного живого фейерверка. Больше некого было наблюдать, пока солнце не начинало склоняться к горизонту и не становилось прохладнее, поэтому я пользовался случаем съесть припасенную еду и отвести душу сигаретой.

Но однажды, во время обеденного перерыва, я оказался свидетелем необычной комедии, которая, казалось, была исполнена специально для меня. Из густой поросли около моего тайника, в каких-нибудь полутора метрах от меня, выбралась огромная, с яблоко величиной, улитка и медленно, величественно поползла по бревну. Продолжая есть, я с восхищением смотрел, как легко, без всяких видимых усилий она скользит по коре, как ее рога, увенчанные круглыми, словно бы удивленными глазами, поворачиваются туда-сюда, нащупывая путь среди кукольного ландшафта из мха и поганок. Но тут я обнаружил, что поблескивающий след, тянувшийся за лениво ползущей без определенной цели улиткой, привлек охотника, одного из самых свирепых и кровожадных в своей весовой категории хищников западноафриканского леса.

Переплетенные вьюнки раздвинулись, и на бревно важно ступило крошечное создание, длиной не больше сигареты, в угольно-черной шубке и с длинным тонким носом, который был словно приклеен к улиткиному следу. Ни дать ни взять миниатюрная черная ищейка. Это была землеройка, существо на редкость бесстрашное и невероятно прожорливое. Вот уж для кого поистине смысл жизни заключается в еде. Если очень припрет, землеройки готовы даже съесть друг друга. Чирикая что-то себе под нос, зверушка быстро семенила вдогонку за улиткой и вскоре настигла ее. Издав пронзительный писк, землеройка набросилась на торчащий из раковины сзади хвостик и впилась в него зубами. В ответ на столь внезапную и бесцеремонную атаку с тыла улитка сделала единственное, что было возможно в ее положении: живо втянула тело в раковину. Маневр этот был выполнен так стремительно и улиткины мышцы сократились с такой силой, что землеройка с маху ударилась мордочкой о раковину и разжала зубы. Лишенная опоры, раковина упала набок, и землеройка, визжа от досады, метнулась вперед и сунула мордочку в отверстие хрупкого домика, чтобы извлечь оттуда спрятавшегося моллюска. Но улитка приготовилась, и как только нос врага проник в ее убежище, его встретил бурлящий каскад зеленовато-белой пены, облепивший всю голову землеройки. Ошеломленная зверушка отпрянула назад. При этом она толкнула домик улитки, раковина качнулась и съехала боком в поросль возле бревна. А землеройка, вне себя от ярости, уже сидела на задних лапках, отчаянно чихая и силясь стереть передними лапами пену с мордочки. Зрелище было до того потешное, что я расхохотался, и маленькая охотница, метнув испуганный взгляд в мою сторону, прыгнула в кусты и поспешно скрылась. Не припомню другого тихого часа в лесу, когда бы мне довелось так повеселиться!

Во второй половине дня, как только спадала жара, лес опять оживал. На фиговые деревья прибывали новые посетители, в том числе белочки. Одна чета явно исповедовала правило сочетать полезное с приятным: они бегали и прыгали по веткам, играя в прятки и чехарду и флиртуя друг с другом, потом вдруг прерывали бесшабашную возню, чтобы тихо посидеть, накинув на плечи мантию из собственных хвостов, и с важным видом погрызть инжир.

По мере того как тени делались длиннее, вы при удаче могли увидеть дукеров, которые приходили на водопой к речушке. Мелкие антилопы в поблескивающем рыжеватом одеянии, с тонкими карандашиками ног, осторожно, не спеша пробирались между деревьями, то и дело останавливаясь, чтобы проверить путь впереди большими влажными глазами и прослушать беспокойными ушами звуки леса. Беззвучно пронизав полосу пышной растительности на берегу речушки, они обычно спугивали кормившихся тут своеобразных ручьевых мышей, маленьких серых грызунов с удлиненной глуповатой мордочкой и большими полупрозрачными ушами такой же формы, как у мула. Длинные задние ноги позволяют ручьевым мышам прыгать наподобие кенгуру. В это время дня они бродили по мелководью и вылавливали тонкими передними лапками водных насекомых, крабиков и улиток. В эти же часы выходили на охоту местные крысы, очень важные, хлопотливые и на редкость симпатичные. На фоне общей зеленоватой окраски причудливо выделяются ярко-рыжие мордочка и зад, как будто эти грызуны надели маски и спортивные трусы. Охотничьи угодья крыс помещались между контрфорсами корней могучих деревьев. Переговариваясь писклявыми голосами, они ходили вразвалку по перегною и переворачивали камешки, прутики и сухие листья в поисках насекомых. Временами останавливались, садились на задних лапах лицом друг к другу и заводили беседу. Их усики мелко дрожали, и торопливый жалобный писк явно выражал досаду собеседниц по поводу нехватки пропитания в этом участке леса. А иногда, хорошенько принюхавшись, они вдруг приходили в страшное возбуждение и с громким писком начинали раскапывать лапками перегной, словно терьеры. И наконец извлекали из-под земли здоровенного, длиной чуть ли не с них самих, жука шоколадного цвета. Жуки эти порядочные силачи, к тому же вооружены рогами, и крысам было не так-то просто с ними управиться. Перевернув добычу на спину, они быстро-быстро перекусывали брыкающиеся колючие ноги. Обездвижат жука, потом уже двумя-тремя укусами умертвляют его. После чего маленькая победительница садилась на корточки, прижимала трофей к себе передними лапками и принималась есть, будто длинный леденец, громко хрупая и время от времени выражая свое удовольствие приглушенным писком.

На поляне еще светло, а в лесу уже сумерки, трудно что-либо рассмотреть. Повезет — приметишь вышедшего на охоту ночного зверя. Скажем, важный и дородный кистехвостый дикобраз просеменит, с шуршанием раздвигая листву длинными иглами. С началом ночной смены снова в центре внимания оказывались фиговые деревья. Словно по волшебству, на ветках вдруг возникали галаго и озирались огромными глазами-блюдечками, трагически заламывая маленькие, удивительно похожие на человеческие руки, — стайка фей, сию минуту обнаруживших, сколь греховен этот мир. Время от времени они отрывались от инжира, чтобы в невероятном прыжке схватить пролетающую мимо бабочку. А в редеющем закатными красками небе парами летели в свою лесную спальню серые попугаи, пересвистываясь и звонко перекликаясь друг с другом и с лесным эхом. Откуда-то издалека внезапно доносилось многоголосое уханье, крики, взрывы дурацкого смеха — эти жуткие звуки издавали готовящиеся ко сну шимпанзе. Тем временем галаго исчезали так же бесшумно и быстро, как появились, и потемневшее небо большими рваными облаками пересекали крыланы. Пронзительно крича, они пикировали на деревья и принимались за дележку уцелевших плодов, хлопая крыльями так, будто среди деревьев трясли сотней мокрых зонтов. Снова взрыв истерических воплей в стане шимпанзе — и лес уже совершенно погрузился во мрак, но он продолжает жить, он полон миллионами звуков. Шорохи, писки, хрюканье, таинственные речитативы — это заступила ночная смена.

Я поднимался, расправляя онемевшие члены, и брел через лес, а свет моего фонарика казался таким слабым и жалким среди огромных безмолвных деревьев. Вот они, тропические дебри — дикие, опасные, кошмарные, если верить иным книгам. А для меня — прекрасный, удивительный мир, полчища больших и малых растений и животных, таких различных и вместе с тем зависимых друг от друга, будто кусочки исполинской мозаики. До чего же жаль, думал я, что люди упорно цепляются за старые представления о враждебных джунглях, тогда как на самом деле здесь мир волшебной красоты, ожидающий, чтобы его исследовали, изучали, понимали.

Глава вторая

Озеро яканы

Британская Гвиана[1], расположенная на северо-востоке Южной Америки, с ее густыми тропическими лесами, холмистыми саваннами, горными хребтами и могучими белопенными водопадами — право же, одна из самых красивых стран на свете. Впрочем, мне особенно по душе участок приморья от Джорджтауна до венесуэльской границы. Тысячи рек и речушек, вырвавшись на пути к морю из леса на береговую равнину, разделяются на миллионы ручьев и ручейков, и кажется — весь край пронизан блестящими жилками ртути. Растительный мир поражает своей пышностью и разнообразием; его великолепие превращает эту землю в поистине волшебную страну. В 1950 году я приезжал сюда, чтобы отловить животных для английских зоопарков, за шесть месяцев побывал и в саваннах северных областей, и в тропических лесах, и, конечно же, в раю ручьев с его самобытным животным миром.

В приморье я облюбовал для своей базы маленькую индейскую деревушку неподалеку от Санта-Росы. Весь путь до деревушки занял два дня. Сначала мы спустились на катере вниз по Эссекибо, потом шли вверх по сравнительно многоводным речкам, пока не достигли такого места, где катер уже не мог пройти — слишком мелкое дно и слишком много водорослей. Тогда мы пересели на долбленки; наши местные хозяева — молчаливые симпатичные индейцы — взялись за весла, и началось одно из самых чудесных путешествий в моей жизни.

Некоторые из речушек достигали всего около трех метров в ширину, и поверхность воды была совершенно скрыта плотным ковром из крупных глянцевитых кувшинок с нежно-розовыми лепестками и маленьких папоротниковидных растений с тонким стеблем, который венчался малюсеньким ярко-красным цветком. Вдоль берегов сплошной стеной стоял подлесок и высились могучие деревья. Склоненные над потоком узловатые стволы образовали длинный туннель; ветви были украшены длинными гирляндами зеленовато-серого бородатого мха и гроздьями нарядных желто-розовых орхидей. Сидишь на носу лодки, и чудится, что ты бесшумно скользишь по пестреющему цветами, плавно колышущемуся за кормой газону. Большие черные дятлы с алым хохлом, громко крича, перелетали с дерева на дерево, чтобы поработать белым клювом над гнилой корой, а в прибрежных зарослях и камышах временами словно краски взрывались — то внезапно взмывала вверх спугнутая нами болотная птица, и красное оперение ее груди ярким пламенем вспыхивало в небе.

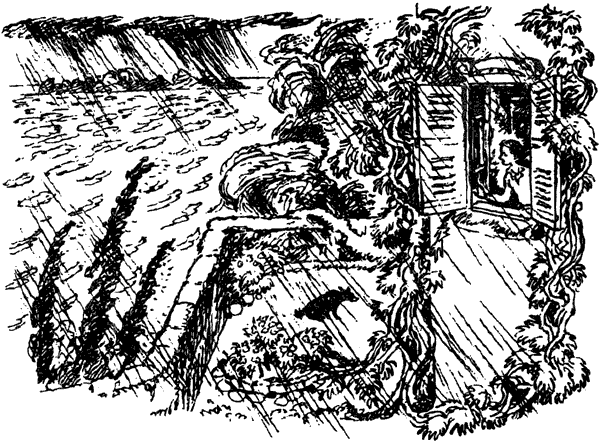

Индейская деревушка примостилась на бугре, фактически представляющем собой остров, окруженный со всех сторон сетью речушек. Отведенная мне хижина стояла на отшибе, в изумительной местности, на краю лога площадью с полгектара, среди увешанных плетями лишайника высоких деревьев, которые обступили ее со всех сторон, будто древние седобородые старики. Во время зимних дождей ближние речушки разлились и затопили ложбину, так что образовалось озерко глубиной около двух метров. Его коричневатая гладь отражала торчащие из воды деревья, точно зеркало. Ложбину окаймляла полоска камышей с вкраплениями кувшинок. С порога хижины открывался замечательный вид на озерко и его берега, и, тихо сидя здесь вечерами или в ранние утренние часы, я обнаружил, что маленький водоем и окружающий его подлесок служат обителью всяческой живности.

Так, по вечерам приходил на водопой енот-ракоед. У этого своеобразного зверька размером с небольшую собаку косматый хвост в черно-белых кольцах, широкие и плоские розовые лапы, тело покрыто серым мехом, а на мордочку словно надета черная полумаска, придающая ему довольно потешный вид. И походка у енота-ракоеда причудливая: зверек горбится, выворачивает ступни в стороны и неуклюже волочит ноги так, будто у него болячки на пальцах. Спустившись к воде и с минуту мрачно поглядев на собственное отражение, енот утолял жажду, после чего с унылым видом семенил вдоль берега в поисках пищи. Зайдя в озерко, где помельче, он садился на корточки, погружал в темную воду длинные пальцы передних лап и тщательно прощупывал ими дно, чтобы внезапно с приятно удивленным видом извлечь что-то из ила. Бережно обнимая трофей передними лапами, зверек выносил его на берег и приступал к трапезе. Если это была лягушка, енот прижимал ее к земле и обезглавливал быстрым укусом. Если же, что случалось чаще, ему попадался крупный пресноводный краб, енот торопился выскочить на сушу и отбрасывал его в сторону. Придя в себя, краб угрожающе раскрывал клешни, однако у енота была разработана не совсем обычная и весьма действенная тактика. Краб очень обидчив: если вы будете щелкать его, не давая при этом схватить вас клешнями, он в конце концов надуется и сожмется в комок, отказываясь продолжать неравный поединок. Вот и енот просто-напросто кружил около краба, постукивая длинными пальцами по карапаксу и отдергивая лапу каждый раз, когда ему угрожала клешня. Минут через пять раздосадованный краб сдавался и припадал к земле. Енот, до тех пор напоминавший симпатичную старую леди, играющую с любимым мопсиком, тотчас преображался. Во взоре его появлялась деловитость, он весь подбирался, затем наклонялся и в одно мгновение перекусывал злополучную жертву почти пополам.

По одну сторону ложбины кто-то из прежних владельцев хижины посадил несколько гуаяв и манговых деревьев. Как раз при мне начали поспевать плоды, привлекая множество потребителей. Первыми обычно появлялись древесные дикобразы. Они выходили вразвалку из подлеска, смахивая на тучных подвыпивших старичков. Большой нос луковицей испытующе принюхивается; печальные крохотные глазки, вечно влажные от непролитых слез, с надеждой поглядывают по сторонам. Дикобразы ловко взбирались на манговые деревья, раздвигая шуршащими черно-белыми иглами листву и цепляясь за сучья длинным хвостом, чтобы не сорваться. Облюбуют удобное местечко на ветке, обовьют ее хвостом в два-три оборота, садятся на задние лапы, срывают плод и вертят его в передних лапах, обрабатывая широкими зубищами. Управившись с мякотью, дикобраз иногда затевал своеобразную игру с косточкой. Сидит с растерянным видом и перебрасывает косточку из одной лапы в другую, словно не зная, как с ней поступить, а то и вовсе роняет, чтобы в последнюю секунду снова поймать на лету. Минут пять длился этот жонглерский номер, наконец косточка летела на землю, и дикобраз брел дальше по веткам в поисках следующего плода.

Если двум дикобразам случалось встретиться лицом к лицу, они садились на корточки, крепко обвивали ветку хвостом и затевали потешнейший боксерский поединок. Выпады передними лапами, нырки, финты, обманные движения, левые хуки, апперкоты, удары по корпусу… Впрочем, все удары были показными, бесконтактными. И на протяжении схватки, длящейся около четверти часа, мордочки бойцов выражали смущение и благодушный интерес. Внезапно, точно по незримому сигналу, оба дикобраза опускались на четвереньки и не спеша расходились в разные стороны. Смысл этих поединков остался для меня загадкой, и я не мог определить победителя, но это не мешало мне веселиться от души, наблюдая странное зрелище.

И еще одни пленительные существа посещали плодовые деревья — речь идет о дурукули. Эти забавные обезьянки с длиннейшим хвостом, почти беличьим тельцем и огромными совиными глазами — единственные приматы, ведущие истинно ночной образ жизни. Дурукули прибывали стайками по семь-восемь особей, прибывали совершенно бесшумно, но длинные и замысловатые беседы, которые они вели во время трапезы, быстро их выдавали. Репертуар звучаний дурукули превосходит все, что я когда-либо слышал не только у обезьян, но и у любых животных таких размеров. Начну с громкого переливчатого тявканья: этот мощный вибрирующий звук служит сигналом тревоги, и, когда дурукули издают его, их горловые мешки раздуваются до размеров небольшого яблока. Разговаривая между собой, они пронзительно взвизгивают, похрюкивают, мяукают по-кошачьи; издают также булькающие трели — их мне просто не с чем сравнить. Иногда какая-нибудь из них в приливе чувств клала руку на плечи товарки, они садились рядышком в обнимку и тараторили, не сводя друг с друга серьезного взгляда. Из всех виденных мной обезьян только дурукули без какого-либо видимого повода, чуть что принимались обниматься и страстно целоваться, сплетясь хвостами.

Все названные выше животные приходили и уходили, но были еще два представителя фауны, которых я мог постоянно наблюдать на поверхности озерка в ложбине. Один — молодой кайман длиной около ста двадцати сантиметров, очень красивый, с морщинистой и бугристой, наподобие скорлупы грецкого ореха, черно-белой кожей, с драконьим гребнем вдоль хвоста и большими глазами, золотисто-зелеными в янтарную крапинку. В этом маленьком водоеме он был единственным представителем своего племени, непонятно почему, если учесть, что кругом все речушки и протоки кишели его сородичами. Как бы то ни было, маленький кайман вел отшельнический образ жизни в озерке перед моей хижиной и целыми днями плавал по нему с видом собственника. Вторым постоянным жителем была якана — наверно, одна из самых удивительных птиц Южной Америки. Величиной и обликом она похожа на английскую камышницу, с той разницей, что ее аккуратное тельце опирается на длинные тонкие ноги с кистью невообразимо удлиненных пальцев. Эти-то пальцы, обеспечивающие равномерное распределение веса на большой площади, позволяют якане ходить по воде, точнее, не по воде, а по листьям кувшинок и других водных растений. Отсюда английское прозвище яканы — «бегущая по кувшинкам».

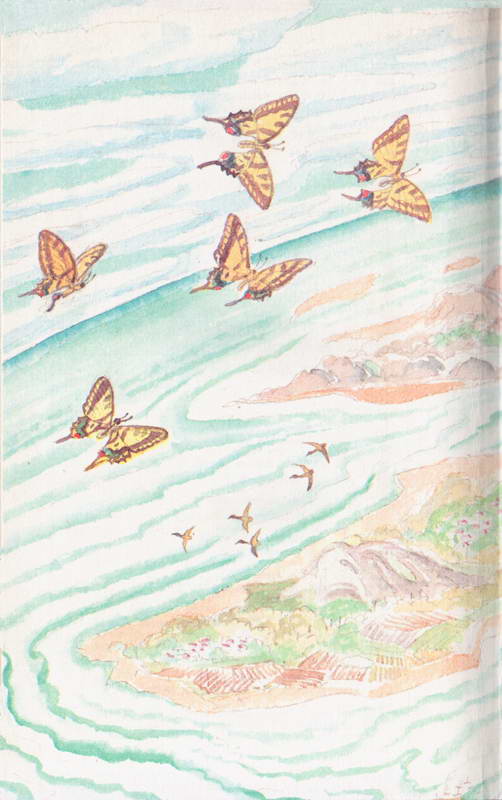

Якана недолюбливала каймана, он же явно полагал, что природа поселила якану на озерке, чтобы внести некоторое разнообразие в его стол. Но кайман был молодой и неопытный, а потому первые его попытки подкрасться к птице и схватить ее были до смешного неуклюжими. Выйдя аккуратными шажками из подлеска, куда она часто наведывалась, якана шла по воде, мягко переступая растопыренными по-паучьи пальцами с листа на лист, и зеленая опора лишь самую малость прогибалась под ее весом. Заметив птицу, кайман тотчас погружался так, что одни глаза торчали из воды. Голова охотника скользила к цели, не оставляя ни единой морщинки на водной глади. А якана уже деловито работала клювом, отыскивая среди растительности личинок, улиток и мелких рыбешек, и явно не замечала надвигающейся опасности. Надо думать, кайман легко завладел бы добычей, не будь одной загвоздки: когда до птицы оставалось три — три с половиной метра, охотником овладевало такое возбуждение, что он вместо того, чтобы нырнуть и схватить якану снизу, вдруг принимался усиленно работать хвостом, рассекая воду со скоростью гоночного катера и производя при этом такой шум, что даже самая безмозглая птица не позволила бы застать себя врасплох. Звучал резкий сигнал тревоги — и якана взмывала в воздух, отчаянно хлопая лютиково-желтыми крыльями.

Я как-то не задумывался над тем, почему она большую часть дня проводит в камышах на краю озера, пока не добрался до этого уголка и не обнаружил причину: на болотной почве лежала аккуратно сплетенная из водорослей подстилка, а на подстилке — четыре круглых желтоватых яйца в шоколадную и бронзовую крапинку. Видно, птица уже давно насиживала их, потому что спустя два дня я застал гнездо пустым, а через несколько часов увидел, как мамаша выводит в мир своих отпрысков на первую прогулку.

Выйдя из камышей на кувшинки, якана остановилась и оглянулась назад. Тотчас показались четыре птенца — четыре шмеля-переростка, одетые в золотисто-черный пух. Тоненькие длинные ножки казались нежными, как паутина. Малыши следовали гуськом за родительницей, соблюдая дистанцию в один лист, и терпеливо ждали, когда она останавливалась, чтобы проверить дальнейший путь. Они были такие крохотные и такие легкие, что, соберись все четверо на одном листе размером с мелкую тарелку, он вряд ли качнулся бы под их весом. При виде выводка кайман, естественно, удвоил усилия, но якана была крайне осмотрительной мамашей. Она ходила с выводком у самого берега, и стоило кайману направиться в их сторону, как малыши тотчас исчезали в воде, чтобы мгновением позже, словно по волшебству, возникнуть на суше.

Кайман использовал все известные ему приемы: то старался незамеченным подобраться возможно ближе, то устраивал засаду. Нырнет под зеленый ковер и всплывает так, чтобы только нос и глаза выглядывали среди водорослей. Итерпеливо ждет в такой позе. Иногда он залегал в воде у самого берега, очевидно рассчитывая перехватить птиц в начале их пути. Целую неделю упражнялся он в изобретательности, но лишь однажды был близок к успеху.

В тот день кайман провел знойные полуденные часы, лежа на виду посреди озерка и медленно поворачиваясь, чтобы следить, что происходит вдоль берегов. Под вечер он направился к окаймляющим берег водорослям и ухитрился схватить лягушонка, который сидел на кувшинке, греясь на солнышке. Подкрепившись, кайман взял курс на пестрящий мелкими цветками зеленый плавучий ковер и нырнул. Полчаса я тщетно искал его взглядом по всему озерку, прежде чем сообразил, что он, должно быть, укрылся под водорослями. Навел в ту сторону бинокль, и, хотя плавучий ковер площадью не превосходил обыкновенную дверь, прошло целых десять минут, прежде чем я рассмотрел каймана почти в самом центре этого клочка зелени. Он всплыл так, что плеть растения с гроздью розовых цветочков легла ему на лоб как раз между глазами. Напоминающее нарядную весеннюю шляпку украшение придавало ему несколько игривый вид, зато служило превосходной маскировкой. А еще через полчаса на сцену вышла семья яканы, и драма началась.

Мамаша, как всегда, внезапно появилась из камышей, грациозно ступила на листья кувшинок и остановилась, чтобы позвать своих отпрысков. Птенцы высыпали следом за ней, будто причудливые заводные игрушки, и терпеливо замерли на широком листе, ожидая дальнейших указаний. Родительница не спеша повела их дальше, руководя кормлением. Заняв удобную позицию, наклонится, захватит клювом край соседнего листа и загибает вверх, обнажая нижнюю сторону, облепленную полчищами личинок, пиявок, улиток и мелких рачков. Птенцы окружали мамашу и принимались энергично работать клювиками. Очистят снизу лист от съедобной мелюзги — переходят к следующему.

Очень скоро я обнаружил, что родительница ведет свой выводок прямо туда, где укрылся кайман, и вспомнил, что маскирующая его зелень — любимое охотничье угодье яканы. Мне уже доводилось наблюдать, как она, стоя на листе кувшинки, извлекает из воды запутанные клубочки нежной папоротниковидной водоросли и вешает их на кувшинку, чтобы малыши могли полакомиться обитающими на зеленых стебельках полчищами крохотных организмов. Я не сомневался, что якана и на этот раз, как это всегда бывало до сих пор, своевременно заметит каймана и оставит его в дураках, но, хотя она поминутно останавливалась, чтобы осмотреться кругом, выводок неуклонно приближался к засаде.

Я стал в тупик. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кайман сожрал якану или ее птенцов. Но как ему помешать? Похлопать в ладони? Так ведь якана слишком привыкла к шуму, производимому людьми, и не обратит на это никакого внимания. Подобраться к ней поближе — пустая затея: драма разыгрывалась на другом конце озера, меньше чем за десять минут не подоспею, а тогда будет слишком поздно, потому что каких-нибудь пять-шесть метров отделяют жертву от охотника. Кричать бесполезно, камень не добросишь… Оставалось сидеть, таращась в бинокль, и твердить себе, что, если этот проклятый кайман только дотронется до моих любимцев, я выслежу его и казню. И тут я вспомнил про ружье.

Конечно, стрелять по кайману на таком расстоянии было бессмысленно: пока дробь долетит туда, она рассеется, и на его долю в лучшем случае придется несколько дробинок, зато я рискую убить тех самых птиц, которых хочу спасти. Но ведь якана, насколько мне известно, никогда не слышала ружейного выстрела… Стало быть, выстрел в воздух может испугать ее и заставить увести свой выводок в безопасное место. Я метнулся в хижину, схватил ружье и минуту-другую лихорадочно соображал, куда я мог засунуть патроны. Наконец зарядил ружье и поспешно вернулся на свой наблюдательный пункт. Зажав приклад под мышкой, так что стволы смотрели в землю, я другой рукой поднес к глазам бинокль, чтобы удостовериться, что не опоздал.

Якана как раз подошла к рубежу, отделяющему кувшинки от папоротниковидных водорослей. Малыши сгрудились на листе позади и чуть сбоку от нее. На моих глазах мамаша наклонилась вперед, схватила длинную тонкую гирлянду и подтянула ее к своему листу. В ту же секунду кайман, от которого ее отделяло немногим больше метра, выскочил из зеленого укрытия и, по-прежнему увенчанный нелепым головным убором, бросился вперед. Одновременно я спустил оба курка. Над озером раскатился гром выстрела.

То ли мое вмешательство помогло, то ли сама якана вовремя спохватилась, во всяком случае, она стремглав взлетела в тот самый миг, когда челюсти каймана сомкнулись и перекусили пополам лист, на котором стояла птица. Якана пронеслась над его головой, он выскочил из воды, стараясь перехватить ее (я услышал стук его челюстей), но птица умчалась прочь невредимая, издавая тревожные крики.

Атака была настолько внезапной, что мамаша не сразу дала команду своему съежившемуся выводку. Теперь же, услышав ее голос, они ожили и бросились в воду перед носом у приближающегося каймана. Он нырнул за ними вдогонку; постепенно рябь пропала, и поверхность воды снова разгладилась. С тревогой смотрел я, как родительница-якана, возбужденно крича, кружила над озером. В конце концов она исчезла в камышах, и больше в тот день я ее не видел. Кайман тоже не показывался. Терзаемый страшной мыслью, что ему удалось схватить под водой спасающиеся бегством пушистые комочки, я весь вечер разрабатывал планы страшной мести.

На другое утро, дойдя до камышей, я с радостью обнаружил в зарослях якану и трех заметно присмиревших птенцов. А вот четвертого нигде не было видно; стало быть, кайман все-таки отчасти преуспел… Между тем якана, к моему ужасу, вместо того чтобы извлечь урок из вчерашнего происшествия, снова повела свой выводок пастись на кувшинках, и весь этот день я с трепетом следил за ними. Хотя кайман не появлялся, страх за якану и ее птенцов основательно истрепал мне нервы, и к вечеру я решил, что дальше терпеть невозможно. Пошел в деревню и одолжил лодчонку, которую два индейца любезно донесли до озерка. Едва стемнело, я вооружился мощным фонарем и длинной жердью с петлей на конце и отправился на охоту. Как ни мало было озеро, мне понадобился целый час, чтобы обнаружить каймана. Он лежал по соседству с кувшинками, и в свете фонаря огромные глаза его вспыхнули, будто рубины. С величайшей осторожностью я приблизился, медленно-медленно опустил петлю в воду и надел ему на голову. Кайман не двигался с места, то ли ослепленный, то ли завороженный ярким светом. Сильным рывком я затянул петлю и втащил судорожно извивающегося зверя в лодку. Он яростно щелкал челюстями и издавал хриплые лающие звуки, раздувая горло. Я засунул каймана в мешок, на другой день отвез его километров за восемь от озерка и выпустил в одну из речушек. Там он и застрял, и все оставшееся время, что я жил в хижине над затопленным логом, ничто не мешало мне наслаждаться зрелищем того, как мои пернатые любимцы ходят по озерку в поисках корма, не ударяясь в панику всякий раз, когда легкий ветерок морщил гладь коричневатой воды.

Часть вторая

Животные вообще

Меня всегда очень занимало поведение животных — как они решают свои жизненные проблемы. И несколько радиовыступлений я посвятил удивительным способам, к которым они прибегают, чтобы привлечь партнера, оборониться от врага или устроить себе жилище.

Каким бы страшным или некрасивым ни казалось вам животное (это относится и к человеку), у него непременно найдется какая-нибудь привлекательная черта. Нельзя без симпатии смотреть, когда неприятная на вид, даже отталкивающая тварь вдруг обнаруживает способность к очаровательным, трогательным поступкам: скажем, уховертка льнет, будто наседка, к своим яйцам и тщательно собирает их вместе, если вы позволили себе разбросать их, или паук, доведя свою возлюбленную щекотанием до транса, предусмотрительно связывает ее шелковистой нитью, чтобы она, очнувшись, не сожрала его после спаривания. Калан и сам по себе прелестен, и разве не восхитительно наблюдать, как он тщательно обматывает себя плетями морской капусты, чтобы спокойно спать, не опасаясь, что его отнесет приливно-отливными течениями.

Помню, как я, в совсем еще юном возрасте, сидел на берегу неторопливой речушки в Греции. Неожиданно из воды, карабкаясь по тростинке, вышло насекомое, больше всего смахивающее на какое-нибудь существо с другой планеты. Громадные выпуклые глаза, членистое тело на паучьих ногах, поперек груди — странная, аккуратно сложенная штуковина — этакий марсианский акваланг. Насекомое упорно лезло по тростинке вверх, к жаркому солнцу, которое испаряло влагу с его уродливого тела. Наконец остановилось и замерло, словно в трансе. Я с увлечением и недоумением смотрел на это чудовище. В те дни мой интерес к естественной истории сочетался с великим невежеством, и я не мог понять, что за тварь явилась моему взору. Вдруг я заметил, что спина просушенного солнцем существа словно лопнула вдоль и кто-то силится выбраться наружу из ставшей совсем коричневой шкурки. С каждой минутой этот «кто-то» все энергичнее расширял просвет; в конце концов странное животное сбросило уродливое одеяние и уцепилось немощными конечностями за тростинку. Это была стрекоза. Крылышки все еще сморщенные и влажные, брюшко мягкое, но солнечные лучи делали свое дело, и на моих глазах крылышки высохли и расправились — хрупкие, как снежинка, испещренные жилками, точно соборный витраж. Брюшко тоже окрепло и приобрело ярко-голубой оттенок. Стрекоза два-три раза поработала крылышками, уподобляя их радужному облачку, потом неуверенно взлетела и удалилась, оставив прилепившуюся к тростинке неприглядную оболочку.

Мне никогда еще не доводилось наблюдать такое превращение, и, глядя с изумлением на невзрачную шкурку, в которой пряталось великолепное атласное насекомое, я поклялся больше никогда не судить о животном по его внешнему облику.

Глава третья

Животные ухаживают

Большинство животных очень серьезно подходят к брачному ритуалу, и некоторые из них со временем разработали интереснейшие способы завоевывать сердце избранницы. Богатейший набор перьев, рогов, шипов и сережек, удивительное разнообразие красок, узоров и запахов — все это предназначено, чтобы обзавестись партнершей. Более того, иные ухажеры преподносят даме сердца подарки или устраивают выставку цветов, воздействуют на ее воображение акробатическими этюдами, танцами, пением. Когда животные ухаживают, они вкладывают в это дело всю свою душу, способны даже жизнь отдать, если понадобится.

Самые галантные кавалеры животного мира, разумеется, птицы. Они щеголяют великолепными нарядами, танцуют, принимают элегантные позы, готовы в любую минуту спеть мадригал или драться на дуэли.

Особенно знамениты райские птицы, которые не только располагают самыми роскошными брачными костюмами в мире, но и умело демонстрируют их.

Возьмите, например, королевскую райскую птицу. Мне посчастливилось однажды увидеть в бразильском зоопарке ее токование. В огромном вольере с множеством тропических деревьев и других растений обитали три особи этого вида — две самки и самец. Самец величиной с дрозда; голова сочного оранжевого цвета резко контрастирует с белоснежной грудкой и алой спиной, и все оперение блестит, точно полированное. Клюв желтый; ноги чудесного кобальтово-синего цвета. По случаю брачной поры перья на боках были длинные, а средняя пара рулевых вытянулась тонкими стержнями сантиметров на двадцать пять. Каждый стержень закручивался на конце наподобие часовой пружины, образуя изумрудно-зеленый медальон из причудливо скрученных перьев. При малейшем движении птица вся так и переливалась на солнце; качаясь, искрились хвостовые стержни с медальонами. Самец сидел на длинном голом суку, а обе самки устроились в кустах по соседству, наблюдая за ним. Внезапно он слегка расправил перья и издал странный крик, нечто среднее между визгом и зевком. С минуту помолчал, словно проверяя, как этот звук подействовал на дам, однако они продолжали сидеть, бесстрастно созерцая его. Тогда он подпрыгнул раз-другой на суку, вероятно, призывая их быть более внимательными, затем поднял крылья над спиной и сильно захлопал ими, точно готовился совершить триумфальный полет, после чего широко расправил крылья и наклонил голову так, что она скрылась под перьями. Снова поднял крылья и похлопал ими, потом покружился на месте, чтобы поразить самок зрелищем своей великолепной белоснежной груди. Под мелодичную воркующую руладу он неожиданно расправил длинные боковые перья; казалось — забил фонтан с пепельно-серыми, светло-желтыми и изумрудно-зелеными струями, которые колыхались в лад его песнопению. Затем кавалер поднял короткий хвост и прижал его к спине, так что два длинных стержня изогнулись над головой, свесив зеленые медальоны по бокам желтого клюва. Плавно наклоняясь из стороны в сторону, он заставил медальоны качаться наподобие маятников; создалось впечатление, что птица жонглирует ими. То поднимая, то опуская голову, артист пел, не жалея своего горлышка, и зеленые медальоны так и мелькали в воздухе.

А самкам хоть бы что. Они глядели на солиста со снисходительным интересом двух домашних хозяек, которые попали на показ дорогих моделей женского платья и готовы восхищаться невиданными нарядами, однако сознают, что им такая роскошь никак не по карману. Тогда самец, как бы решив сделать последнюю, отчаянную попытку расшевелить публику, вдруг повернулся кругом, выставляя на обозрение изумительно алую спину, весь изогнулся и широко раскрыл клюв, демонстрируя светло-зеленые поверхности, отливающие таким блеском, словно их только что покрасили. Некоторое время он пел в этой позе, затем песня стала стихать, и роскошное трепещущее оперение медленно опадало, все плотнее облегая тело. Самец выпрямился и немного постоял так, глядя на самок. Они смотрели на него, как смотрят зрители, ожидающие от иллюзиониста после эффектного фокуса еще какого-нибудь трюка. Самец несколько раз тихо чирикнул, снова запел и вдруг повис на суку вниз головой. Продолжая петь, расправил крылья и заходил взад-вперед по суку в такой необычной позе. Судя по тому, что одна из самок вопросительно наклонила голову набок, этот акробатический трюк наконец-то заинтриговал ее. Мне была совершенно непонятна вялая реакция дам, ибо сам я был ослеплен и очарован великолепными красками и пением солиста. Походив с минуту по суку вниз головой, самец собрал крылья и начал плавно раскачиваться, не прекращая страстных песнопений. Казалось, легкий ветерок колеблет диковинный алый плод, висящий на синих плодоножках.

Тут одна из самок со скучающим видом снялась с ветки и улетела в другой конец вольера. Но оставшаяся — та, что наклонила голову, — не сводила глаз с самца. Быстро взмахнув крыльями, он вернулся в нормальное положение на суку, явно довольный собой — и по праву, сказал бы я. С волнением ждал я, что теперь последует. Самец замер, только перья переливались разными тонами в солнечных лучах. А самка обнаружила несомненные признаки возбуждения. Я не сомневался, что она покорена фантастическим брачным ритуалом, который в моих глазах был столь же неожиданным и великолепным, как вспышка многоцветного фейерверка. Так, взлетела… Сейчас, говорил я себе, она поздравит самца с блестящим выступлением и немедля заключит брачный союз. И как же я был удивлен, когда самка, опустившись на сук рядом с ним, склюнула беззаботно ползущего по коре жучка и с довольным квохтаньем удалилась в другой конец вольера! Самец расправил перья и с покорным видом принялся чистить их клювом, а я подумал, что эти самки либо на редкость жестокосердны, либо начисто лишены эстетического чувства, если остались безучастны к такому представлению. От души соболезновал я самцу, чье замечательное искусство осталось неоцененным. А он, похоже, вовсе не нуждался в моем сострадании: обнаружив другого жучка, самец издал торжествующий клич и с упоением принялся клевать свою жертву. Провал на сердечном фронте явно ничуть его не обескуражил.

Не все пернатые танцуют так прекрасно, как райские птицы, и не все могут похвастать столь красивым нарядом, однако это вполне возмещается оригинальностью подхода к противоположному полу. Возьмем, к примеру, шалашников. На мой взгляд, их приемы ухаживания относятся к самым очаровательным во всем животном царстве. Атласный шалашник не такой уж красавец: величиной с дрозда, он одет в темно-синее оперение, отливающее на солнце металлическим блеском. Честно говоря, он выглядит так, словно донашивает старый, лоснящийся костюм из синего сержа; казалось бы, нечего и рассчитывать, что самка закроет глаза на убожество его одежды. И все же он покоряет ее, покоряет чрезвычайно хитроумным способом, а именно — сооружает будуар для своей возлюбленной.

Я и на этот раз обязан зоопарку, где мне посчастливилось увидеть, как атласный шалашник строит храм любви. Облюбовав две большие кочки посреди своего вольера, он тщательно расчистил широкое кольцо вокруг кочек и разделяющий их просвет. Затем наносил прутики, солому и куски бечевки и сплел с травой так, что получилось некое подобие туннеля. Только на этой стадии я и обратил внимание на его труды. А шалашник, довершив строительство летней беседки, уже принялся украшать ее. Сперва примостил две пустые раковины, потом раздобыл серебристую обертку от сигарет, клок шерсти, шесть пестрых камешков и веревочку с налипшим на нее сургучом. Полагая, что он не прочь продолжить декорирование, я предложил ему цветные шерстинки, несколько разноцветных морских раковин и автобусные билеты.

Шалашник был очень доволен. Подлетая к проволочной сетке, он осторожно брал из моих пальцев каждый предмет и возвращался вприпрыжку к беседке. Примостит очередную деталь, отойдет, посмотрит и снова прыгнет вперед, чтобы передвинуть билет или шерстинку в поисках более эстетического, на его взгляд, решения. В окончательном виде беседка и впрямь выглядела прелестно, и конструктор принялся чистить перышки, вытягивая вперед то одно, то другое крыло, словно указывая с гордостью на результаты своей работы. Потом нырнул раз-другой в туннель, поправил пару ракушек и снова начал красоваться, расправив одно крыло. Ничего не скажешь, славно потрудился, и я с сожалением подумал, что все его старания были впустую: самка не дожила до этого дня, и компанию шалашнику составляли обыкновенные крикливые вьюрки, которые в высшей степени безразлично относились к его архитектурным достижениям и выставке семейных сокровищ.

Атласный шалашник — один из немногих представителей пернатых, применяющих орудия: пользуясь пучком волокон как кисточкой, он иногда раскрашивает прутики своей беседки, причем красителем служат сок ярких ягод и влажные угольки. Увы, к тому времени, когда я вспомнил об этом и приготовился снабдить своего поднадзорного синей краской и куском старой веревки — шалашники особенно любят синий цвет, — он уже потерял интерес к постройке, его не вдохновил даже полный набор картинок, изображающих солдат в мундирах разных эпох.

Другой представитель шалашниковых сооружает еще более внушительное жилище, высотой до полутора метров и больше, нагромождая возле двух деревьев прутики и делая из вьюнков кровлю. Внутреннее помещение аккуратно выстилается мхом, а снаружи сей тороватый джентльмен с изысканным вкусом украшает свою беседку орхидеями. Перед входом он устраивает маленькую клумбу из зеленого мха, на которой раскладывает всевозможные яркие цветы и ягоды, какие только можно найти в округе, причем ежедневно обновляет экспозицию, унося за беседку все увядшие украшения.

У млекопитающих ухаживание, естественно, не носит такого театрализованного характера, как у птиц. Вообще млекопитающим явно присущ более приземленный, я бы даже сказал — современный подход к вопросам любви.

Когда я работал в зоопарке «Уипснейд», мне довелось наблюдать брачный ритуал двух тигров. Самка была робким, подобострастным существом; стоило супругу чуть рявкнуть, как она сжималась в комок. Так продолжалось, пока у нее не началась течка, после чего она вдруг превратилась в опасного и коварного зверя. Тигрица вполне сознавала свою привлекательность, но не спешила принять ласки супруга, который все утро униженно следовал за ней, прижимаясь брюхом к земле, причем нос его украшали глубокие кровавые царапины, оставленные ее когтями. Всякий раз, как он, забывшись, оказывался чересчур близко, она отмахивалась лапой, и удар приходился прямо по носу ухажера. Если же он, обидевшись, забивался под куст, самка с громким мурлыканьем подходила и терлась об него. В конце концов он вставал и снова принимался ходить за ней, подбираясь все ближе и ближе, пока не получал очередную затрещину.

Но вот тигрица завела его в лощину с высокой травой, легла на землю и с полузакрытыми глазами замурлыкала себе под нос. Кончик ее хвоста черно-белым шмелем метался в траве, и одурманенный бедняга-супруг ловил его, будто котенок, легонько ударяя широченными лапищами. Наконец самке надоело играть роль соблазнительницы, она прильнула к земле и издала мурлыкающий стон. Глухо рыкая, тигр приблизился. Тигрица опять простонала и подняла голову; самец в это время ласково покусывал ее загривок своими мощными клыками. Снова из глотки тигрицы вырвалось удовлетворенное мурлыканье, и два огромных полосатых тела слились воедино в зеленой траве.

Не все млекопитающие могут похвастать такой яркой и нарядной окраской, как тигры, а потому многие из них полагаются на мускульную силу и прибегают в борьбе за самку к тактике троглодита. Взять хотя бы бегемотов. Глядя на лежавшего в воде громадного тучного зверя, который кротко и простодушно таращит на вас выпуклые глаза, время от времени издавая ленивый удовлетворенный вздох, разве можно поверить, что он способен на вспышку дикой ярости из-за самки? Впрочем, если вы видели, как бегемот зевает, демонстрируя торчащие с обеих сторон четыре огромных и острых кривых клыка (а между ними, словно шипы из слоновой кости, притаились еще два поменьше), вам не надо объяснять, чем они грозят сопернику.

Во время одной из моих экспедиций в Западную Африку мы разбили лагерь на берегу реки, в которой обитало небольшое стадо бегемотов. Они явно жили мирно и благополучно, и каждый раз, когда мы отправлялись куда-нибудь на лодке, сопровождали ее часть пути. Вертя ушами и время от времени громко фыркая в воде, бегемоты подплывали совсем близко и с любопытством рассматривали нас. Насколько я мог судить, стадо состояло из четырех самок и двух самцов — один пожилой тяжеловес, другой помоложе. Кроме того, при одной из самок находился детеныш; достаточно крупный и толстый, он тем не менее был не прочь покататься на спине своей мамаши. Как я уже заметил, казалось, что все они живут в полном согласии. Но однажды вечером, едва начало темнеть, мы услышали рев и крики, напоминающие хоровое выступление помешанных ослов. Дикие вопли перемежались паузами, которые нарушались фырканьем или плеском воды. По мере того как сгущалась темнота, крики становились все громче, а паузы реже, и, поняв, что мне вряд ли придется заснуть, я решил проверить, в чем дело. Сел в лодку и спустился к излучине метрах в двухстах от лагеря, где бурный поток вырыл глубокую заводь и набросал на берег широкий полукруг ослепительно белого песка. Я знал, что там находится любимое прибежище гиппопотамов; и как раз оттуда доносился страшный шум. Сегодня там явно творилось что-то неладное: обычно в эти вечерние часы команда толстяков выходила из воды и топала вдоль берега, чтобы совершить набег на огород какого-нибудь незадачливого крестьянина, теперь же, хотя время кормежки давно наступило, они все еще оставались в заводи. Причалив к песчаному берегу, я приискал себе удобную точку, чтобы лучше видеть происходящее. Можно было не опасаться, что меня услышат — дикий рев, и мычание, и плеск воды совершенно заглушали хруст песка под моими ногами.

В первые минуты я не увидел ничего, кроме белых вспышек пены там, где возились бегемоты. Но вот взошла луна и озарила ярким светом самок и детеныша. Они сбились в кучу на краю заводи и, высунув из воды лоснящиеся головы с беспокойно вертящимися ушами, время от времени разевали пасти, чтобы издать громкие крики наподобие греческого хора. Глаза их неотрывно следили за двумя самцами, которые стояли на отмели посередине заводи. Вода доходила самцам до брюха; огромные бочковидные туши и жирные складки на шее блестели, будто намасленные. Наклонив головы, соперники смотрели друг на друга и фыркали, что твой паровоз. Внезапно молодой самец вскинул свою огромную голову, распахнул пасть, сверкая клыками в лунном свете, и издал жуткий протяжный крик. Не успел он замолкнуть, как старик, оскалив зубы, бросился на него с непостижимой для такого тяжеловеса прытью. И так же прытко молодой бегемот отпрянул в сторону. Старик вспенил воду не хуже какого-нибудь диковинного линкора и набрал такую скорость, что не смог вовремя затормозить; пользуясь этим, соперник сделал выпад вбок и вонзил ему в плечо свои страшные зубищи. Старик развернулся и снова пошел в атаку. В ту самую секунду, когда он поравнялся с противником, луна скрылась за облаком, а когда она выглянула снова, бойцы опять стояли в исходном положении, мордой друг к другу, наклонив голову и фыркая.

Два часа сидел я на песчаной косе и смотрел, как дородные дуэлянты дубасят друг друга, взбалтывая воду и песок. Насколько я мог судить, старику доставалось больше. Нельзя было не посочувствовать ветерану. Словно великий в прошлом боксер, который с годами обрюзг и утратил живость движений, он продолжал бой, хотя заведомо был обречен на поражение. Молодой самец, более легкий и подвижный, свободно увертывался от всех выпадов, зато его зубы без промаха поражали цель — плечо или загривок старика. Самки все так же наблюдали за боем издали, семафоря ушами и время от времени издавая мрачные вопли, выражающие то ли сострадание попавшему в переделку старцу, то ли восторг при виде успехов его молодого соперника. Впрочем, скорее всего они кричали просто от возбуждения.

В конце концов, поскольку было похоже, что бой продлится еще не один час, я вернулся на лодке в селение и лег спать.

Небо только-только начало светлеть на горизонте, когда я проснулся. Бегемоты молчали; видимо, поединок кончился. Я надеялся, что победил старик, хотя и сильно сомневался в этом. Окончательный ответ я услышал еще до полудня от одного из моих охотников: он доложил, что километрах в трех ниже по течению, где река огибала песчаную косу, в излучине обнаружен труп старого бегемота. Спустившись к месту находки, я с ужасом увидел, как искалечили могучее тело ветерана зубы молодого самца. Плечи, загривок, широкие складки на шее, бока, брюхо — все распорото, и вода вокруг мертвой туши порозовела от крови. Вместе со мной пришли все жители селения; такая гора мяса была для них подлинным даром небес. Они с любопытством следили, пока я осматривал тушу, и, как только я отошел в сторону, облепили ее, словно муравьи. Толкаясь и крича от возбуждения, африканцы лихо орудовали своими ножами и мачете. Дорогая цена за любовь, думал я, глядя, как огромная туша исчезает на глазах под натиском голодных людей.

Мы говорим о страстных натурах, что у них горячая кровь, а между тем в мире животных холоднокровные могут поспорить в исполнении брачного ритуала с теплокровными. Поглядите на обыкновенного крокодила, когда он с неизменной сардонической ухмылкой лежит на берегу, созерцая немигающими глазами живые картины скользящего перед ним потока, — казалось бы, какой из него любовник? Но когда приходит час, и место подходящее, и дама хороша, он готов ради нее идти на бой. Глядишь, завертелись кубарем в воде два самца, колотя и кусая друг друга. После схватки ликующий победитель исполняет диковинные па: задрав кверху голову и хвост и трубя, словно туманный горн, он описывает на воде круг за кругом. Видимо, сей танец рептилий соответствует нашему старомодному вальсу.

У пресноводных черепах можно встретить примеры отношения к представительницам слабого пола, выраженного в известной фразе: «Держи ее в ежовых рукавицах, и она будет тебя любить». Плавательные конечности этих черепах оснащены перепонками и острыми когтями, причем у одного вида когти особенно длинные. Плывет такой самец и вдруг замечает симпатичную самку. Тотчас он преграждает путь избраннице и принимается бить ее по голове своими длинными когтями, да так быстро, что не уследить за их мельканием, видно лишь неясное пятно. И самка явно ничуть не обижается, напротив, похоже, что ей приятно такое ухаживание. Но ведь нельзя же, пусть ты всего-навсего черепаха, сразу уступить домогательствам кавалера. Надо изобразить недотрогу, хотя бы на короткое время, и черепаха, свернув в сторону, как ни в чем не бывало плывет дальше. Одержимый неистовой страстью самец догоняет беглянку, останавливает, прижимает к берегу и задает ей новую трепку. Эта сцена может повторяться несколько раз, прежде чем самка даст согласие делить с ним хлеб и кров. Что бы ни говорили о рептилиях, лицемером этого джентльмена не назовешь, он с первых шагов дает своей даме сердца понять, что ее ожидает. Причем столь бурное заигрывание ее отнюдь не возмущает; скорее, она приветствует оригинальные знаки внимания. Так ведь давно известно, что на вкус и цвет товарищей нет. Даже среди людей.

И все же, если говорить об изобретательности и выдумке в делах любви, я бы отдал пальму первенства насекомым.

Возьмем богомола — да стоит только взглянуть на эту физиономию, и вас уже не удивят никакие подробности его личной жизни. Малюсенькая голова, огромные выпуклые глазищи на крохотном заостренном личике с трепещущими усиками… А окраска глаз? Посреди бледной, водянисто-желтой радужки — черный кошачий зрачок, придающий насекомому вид безумного маньяка. Из переднего отдела груди торчат вооруженные грозными шипами мощные ноги; постоянно согнутые в ханжески-молитвенном жесте, они готовы в любую секунду выпрямиться и сокрушить жертву в крепком объятии, уподобляясь зубчатым ножницам. Еще у богомолов взгляд какой-то неприятный. Они совсем по-человечьи вертят головой — наклонят набок свою рожицу и удивленно таращат на вас безумные глаза. Или, если вы зашли сзади, глядит на вас через плечо, будто выжидая, что последует. Честное слово, только самец этого племени способен усмотреть что-то привлекательное в самке. Да и то, казалось бы, здравый смысл должен подсказать ему, что от невесты с такой физиономией лучше держаться подальше. Куда там, на моих глазах опьяненный любовью самец страстно обнял свою избранницу, и в тот самый миг, когда они осуществляли брачные отношения, супруга тихо повернула голову назад и принялась уписывать его. Словно гурман, откусывала она от висящего на ее спине трупика блестящие кусочки и смаковала их, и нежные усики ее трепетали в лад жующим челюстям.

Как известно, среди пауков тоже есть самки, у которых выработалась нехорошая привычка закусывать супругом, так что самец, приближающийся к паутине избранницы, подвергает себя немалой опасности. Если паучиха голодна, не исключено, что он даже не успеет, как говорится, рот раскрыть для объяснения в любви, как превратится в аккуратно связанный узелок и мадам примется высасывать из него жизненные соки. У одного вида пауков самец разработал способ, позволяющий ему приблизиться вплотную к самке и массажем привести ее в милостивое расположение духа без риска быть съеденным. Он приносит паучихе маленький подарок — падальную муху или еще что-нибудь в этом роде — в красивой обертке из шелковистой нити. Пока избранница уписывает дар, кавалер заходит сзади и начинает поглаживать ее ногами, так что она впадает в подобие транса. Иногда ему удается уйти живьем после свадьбы, но чаще он бывает съеден в конце медового месяца. Поистине, единственный путь к сердцу паучихи ведет через ее желудок.

Самец другого вида изобрел еще более хитроумное средство для укрощения своей свирепой супруги. Приблизившись и усыпив возлюбленную легким поглаживанием, он быстро-быстро привязывает ее шелковым шнурком к земле, и, когда паучиха просыпается на брачном ложе, ей уже невозможно сделать свадебный завтрак из супруга, пока она не распутает все узлы. Обычно за это время паук успевает унести ноги.

Кстати, чтобы наблюдать действительно экзотический роман, вам вовсе не надо отправляться в тропические дебри: пойдите в свой собственный сад и понаблюдайте за обыкновенной улиткой. Вашим глазам предстанет сюжет, достойный наисовременнейшей повести, ибо улитки — гермафродиты, так что в ухаживании и спаривании каждой из них доступны утехи самца и самки. Но еще более удивительно, что в теле улитки есть нечто вроде мешочка, в котором образуется крохотный листовидный кусочек извести, получивший название любовной стрелы. И вот, когда встречаются две улитки — обе, как я уже говорил, двуполые, — они приступают к весьма необычной любовной игре, вонзая друг в друга любовные стрелы, которые проникают глубоко в ткань и довольно быстро там рассасываются. Судя по всему, поединок этот не причиняет боли дуэлянтам, напротив, стрелы явно вызывают приятное, возбуждающее ощущение. Во всяком случае, обменявшись уколами, оба партнера не мешкая заключают брачный союз.

Я не садовник, а то непременно отвел бы в своем саду тихий уголок для улиток. И пусть бы ели мою зелень: для существа, которое обходится без услуг Купидона, которое носит при себе собственный колчан со стрелами любви, право же, не жаль какой-то там скучной бесполой капусты. Я почитал бы честью для себя присутствие в моем саду такого обитателя.

Глава четвертая

Животные строят

Не так давно я получил посылочку от одного моего друга из Индии. К ней была приложена записка: «Держу пари, ты не угадаешь, что это такое». Крайне заинтригованный, я снял обертку и увидел два небрежно сшитых вместе листа.

Мой друг проиграл бы пари, если бы оно состоялось. При первом же взгляде на крупные и не очень-то ловкие швы мне стало ясно, что передо мной предмет, который я много лет мечтал увидеть: гнездо славки-портнихи. Оба листа, напоминающие формой листья лавра, были длиной около пятнадцати сантиметров; сшитые вместе по краям, они образовали остроконечный мешочек. Внутри мешочка помещалось аккуратное гнездышко из травы и мха, а в гнездышке лежали два крохотных яйца. Славка-портниха — маленькая птичка, величиной с синицу, но клюв у нее довольно длинный, он-то и служит иглой. Присмотрев растущие рядом листья, птица сшивает их тонкой ниткой. Однако самое удивительное даже не это, а тот факт, что никто толком не знает, откуда портниха берет нитки. Одни специалисты утверждают, что она скручивает их сама из растительного пуха, другие предполагают существование еще какого-то, до сих пор не обнаруженного источника. Швы, как я уже сказал, были крупные и неровные, но много ли людей, если на то пошло, сумели бы красиво сшить два листа, пользуясь клювом вместо иглы?

Архитектурное искусство развито в животном царстве далеко не равномерно. Некоторые животные весьма смутно представляют себе, как надлежит сооружать пристойную обитель, тогда как другие создают прелестные, весьма хитроумные жилища. Странно, что даже среди родственных видов наблюдается великое разнообразие вкусов при выборе оформления, расположения и размеров жилья, а также строительных материалов.

У пернатых, как известно, можно видеть гнезда самых разных видов и размеров. Тут и славка-портниха с ее лиственной колыбелькой, тут и императорский пингвин, располагающий для строительства только снегом, а потому вовсе отказавшийся от идеи гнезда. Пингвин укладывает яйцо поверх своих широких плоских лап и накрывает его, словно сумкой, перьями и кожей собственного живота. Стриж салангана лепит хрупкое чашевидное гнездо из своей слюны и прутиков, прикрепляя его на стену пещеры. Поражают многообразием жилища африканских ткачиков.

Колонии одного из видов строят гнездо величиной с полкопны сена, получается нечто вроде многоэтажного дома, где каждая птица занимает отдельную квартиру. Наряду с законными жильцами в этих гигантских гнездах подчас селятся самые неожиданные квартиранты — белки, галаго и даже змеи. Разбирая такое сооружение на части, кого только не увидишь! Немудрено, что известны случаи, когда деревья не выдерживали тяжести громоздких конструкций и ломались. Обыкновенные западноафриканские ткачики сплетают из пальмового волокна аккуратные круглые гнезда, похожие на небольшие корзины. Они тоже живут колониями; поглядишь на дерево — сплошь увешано гнездами, словно какими-то диковинными плодами. Голосистые жильцы в блестящем оперении ухаживают друг за другом, высиживают яйца, выкармливают отпрысков и совсем по-человечьи препираются с соседями — словом, все, как в жилищном товариществе.

Чтобы устроить такое жилище, птице надо было научиться не только ткать, но и завязывать узлы: ведь гнезда очень крепко привязаны к ветвям, не сразу оторвешь. Однажды я наблюдал ткачика за работой — это было увлекательное зрелище. Вознамерившись укрепить гнездо на самом конце тонкой ветки примерно посередине ствола, птица села на нее, держа в клюве длинное пальмовое волокно. Ветка начала сильно качаться под весом ткачика, пришлось ему взмахивать крыльями, чтобы не сорваться. Добившись относительного равновесия, он принялся манипулировать волокном, пока не ухватил его посередине, после чего стал пристраивать на ветке так, чтобы два кончика свисали с одной стороны, а петля — с другой. Ветка продолжала качаться, ткачик дважды ронял волокно и ловил его на лету, но в конце концов оно легло правильно. Придерживая волокно одной ногой, ткачик наклонился вперед и в крайне неустойчивом положении ухитрился продернуть оба кончика сквозь петлю и туго затянуть узел. Управившись с этим делом, он полетел за новым волокном и повторил маневр. Так продолжалось целый день, и к вечеру на ветке висела целая борода из тридцати-сорока волосинок.