Под шифром "Рб" (Книга о Н.Рубакине) [Лев Эммануилович Разгон] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

ТРУЖЕНИК ИЗ КЛАРАНА

Несколько десятков лет жители маленького швейцарского городка Кларана ежедневно в одни и те же часы со снисходительной улыбкой наблюдали, как с высокого холма спускался к Женевскому озеру на прогулку кряжистый, крепко сколоченный старик с развевающейся бородой. Кларанцы, даже те из них, кто застыл в высокомерном благополучии и отвращении ко всем, непохожим на них, прощали этому человеку его странную внешность, его широкополую, мятую шляпу, черную крылатку, калоши. Ведь в каждом городе должен быть свой чудак, и для кларанцев Рубакин был именно таким тихим и безобидным чудаком, городской достопримечательностью. Их мало занимало: кто этот русский, чем он занимается, что делает. Они знали, что старик чем-то знаменит, что он директор какого-то международного института, обладает многими почетными званиями, что он дружит с другой швейцарской знаменитостью — французским писателем Роменом Ролланом. Их даже не раздражало, что Рубакин, на глазах которого выросло несколько поколений кларанцев, говорил по-французски с невыносимым русским акцентом. У нас нет претензий к швейцарцам. В конце концов, кто бы у них ни жил: Руссо, Плеханов, Роллан, Чаплин — все они были квартирантами, и хозяева к ним относились как к жильцам. Тихо себя ведут, ну и хорошо! Но и у нас в стране, родившей Рубакина и целиком духовно владевшей им, многие до сих пор представляют его себе тихим кабинетным ученым. Был такой — просветитель, библиограф, книжки популярные писал, методист был. Даже широко отмеченное печатью столетие со дня рождения Рубакина не намного изменило это представление. А в действительности он был человек необыкновенно яркий, страстный, целеустремленный. Он поднял целину и пропахал ее глубоко, надолго, оставив после себя след незабываемый: любовь и благодарность одних и бешеную ненависть других. Многих поражало, что Рубакин не любил и не понимал поэзии, не посещал театров и даже в кино ходил лишь из-за того, что во время сеанса ему в голову часто приходили новые и неожиданные идеи… Во всяком случае — он никогда не мог рассказать содержания просмотренного кинофильма. И это не потому вовсе, что Рубакин был сухарем и рационалистом, равнодушным к жизни и искусству. Ему просто было некогда. Все слова, какие мы употребляем для того, чтобы определить высочайшую степень трудолюбия — все они недостаточны, чтобы охарактеризовать деятельность Рубакина. Незадолго до своей смерти он, со свойственной ему любовью к статистике, составил кратенькую табличку им сделанного: прочитано 250 тысяч книг, собрано 230 тысяч книг, создано 49 больших научных работ, написано 280 научно-популярных книг, составлено и разослано 15 тысяч программ по самообразованию, опубликовано свыше 350 статей в 115 периодических изданиях… А ведь сюда не входят сотни книг, которые Рубакин редактировал, тысячи писем, которые он писал! «Переписка с частными лицами — это особый вид текущей литературы», — говорил Рубакин и к своим письмам относился с той же серьезностью, с какой относился ко всякой литературе. Сюда не входят и рукописи двух больших неопубликованных романов и многое еще, что он не внес в свою памятку. Рубакин жил долго — 84 года. Но, чтобы перевернуть эту гору работы, ему надо было трудиться безостановочно, дорожа каждой минутой. Он так и трудился, каждый день с раннего утра до поздней ночи, без дней отдыха, без развлечений, вернее — без всяких отвлечений. За сорок лет своей жизни в Швейцарии он выезжал из дома всего лишь два раза на несколько дней. И это при своих многочисленных знакомствах и связях, огромном интересе к жизни стран и людей… Он спешил, он должен был работать, должен был каждый день исписывать десятки страниц своим мельчайшим, стенографически неразборчивым почерком. В последний период жизни ему уже трудно было владеть правой рукой — ее постоянно сводило от письма, он заболел болезнью, которую медицина назвала «писательской судорогой». Когда вот так пробегаешь по внешним контурам рубакинской жизни, то сначала может показаться, что перед тобой облик человека необыкновенно цельного, устремленного, который однажды определил жизненное призвание, выбрал себе жизненный путь и с него никогда не сходил. И это правда. И все же очень неточно. При всей цельности характера, личность и судьба Рубакина поражают трудно объяснимыми противоречиями. Рубакин был русским не только по рождению, национальности, языку, вкусам, привычкам. Как человек, общественный деятель и литератор — он был порожден Россией, он был неотделим от ее интересов, радостей и горестей. Родину он любил страстно, одержимо, к ней и только к ней был обращен весь его титанический труд. И все же последние сорок лет жизни — большую ее часть! — он прожил безвыездно за границей. Прожил, не будучи эмигрантом, находясь в тесной связи с новым общественным строем Родины, разделяя его идеалы…

Экслибрис Н. Рубакина

Экслибрис Н. Рубакина

Симпатиями, личными связями, надеждами он был связан с рабочим классом, с развивающейся социал-демократией. И, однако, на многие годы этого тихого человека ясного и трезвого ума занесло к эсерам, в бесформенный мелкобуржуазный хаос бомб и риторики, террористов и провокаторов… Рубакин неотделим от книг. Они были — начиная с детских лет и кончая глубокой старостью — его главной привязанностью. Он относился к ним, как к живым существам. Когда его никто не видел, он подходил к книжным шкафам и гладил корешки любимых книг. Знакомство с каждой новой книгой было для него подобно знакомству с новым человеком. Он был трогателен в этой любви, и когда он ссорился с близкими из-за запачканной страницы, помятой обложки, никто не воспринимал это как старческое брюзжание. Но никогда Рубакин не дрожал жадно над своими книжными сокровищами. Всю жизнь он книги раздавал и отдавал. Давал всем, кто только в них нуждался — рабочим и профессорам, неизвестным крестьянам и известным политическим деятелям. Тратил собственные деньги на то, чтобы рассылать книги по почте, раздавать в чайных, снабжать ими учащихся воскресных рабочих школ. Да что отдельные книги — он раздавал целые библиотеки! В девяностых годах прошлого века, только окончив университет и начав самостоятельно жить, Рубакин тратит все заработки на то, чтобы создать библиотеку — лучшую частную библиотеку в России. Чтобы ее пополнять, он брался за работу редактора, корректора. А собрав сто тысяч книг, — передал их полностью и безвозмездно петербургской «Лиге образования». Новая библиотека, собранная им в Швейцарии, была уникальной и бесценной по составу. Ею пользовалась на протяжении десятков лет вся революционная эмиграция, к Рубакину обращались все слависты мира. Рубакин требовал от читателей одного: бережного возвращения взятых книг. Ни для кого — даже самых им почитаемых — не делал исключения. Но когда в годы второй мировой войны в Швейцарии очутились тысячи советских военнопленных, бежавших из фашистского плена и интернированных швейцарским правительством, — Рубакин сумел пробить стену изоляции, которой они были окружены, и послать им больше десяти тысяч книг, не рассчитывая на их возвращение… Свою огромную библиотеку он, преодолев немалые трудности, вызванные швейцарскими законами, — завещал Родине. Впрочем, себя Рубакин считал скопидомом, скрягой и с сокрушением говорил, что в этом повинно его детство, проведенное в старозаветной купеческой семье. А «скопидомство» заключалось в том, что Рубакин очень неохотно тратил на себя и свою семью каждую копейку, которую можно было бы употребить на покупку книг. Рубакин совершенно искренне был уверен и в том, что он со своими книгами стоит над всякой полемикой, над всякими политическими дискуссиями. А в действительности он был полемист природный, неудержимый. В очень доброжелательной рецензии на знаменитый труд Рубакина «Среди книг» Ленин иронизировал по поводу «курьезного предубеждения автора против „полемики“. Ленин писал: „В предисловии г. Рубакин заявлял, что сам он „на своем веку никогда не участвовал ни в какой полемике, полагая, что в огромнейшем числе случаев полемика — один из лучших способов затемнения истины посредством всякого рода человеческих эмоций“. Блестяще доказав, что автор этого заявления сам в высшей степени подвержен „эмоциям“ и что именно они завели его в эклектизм и идейную путаницу, Владимир Ильич восклицал: „О, г. Рубакин, никогда на своем веку не участвовавший ни в какой полемике!“ Ленин понимал характер и особенности Рубакина, как общественного деятеля, больше и лучше, нежели сам Рубакин. А особенности характера Рубакина наложили и на его судьбу неизгладимый отпечаток.

ПОСЛЕДНИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИСТ

В представлении многих современников Рубакин был неистовым, одержимым человеком, все интересы которого были связаны только с книгами. Действительно, Рубакин всю жизнь прожил "среди книг". Название, которое он дал своей главной и любимой книге, точно характеризует образ жизни ее автора. Из многочисленных литературных псевдонимов, которыми он пользовался, Рубакин больше всего любил самый первый: "Книжный червяк". Он не видел в этом прозвище ничего смешного и унизительного. Хоть и червяк, зато всю жизнь живет в книгах и без книг жить не может… Но Рубакин жил и работал не для книг — для людей. Все его помыслы, весь труд были обращены к русскому народу и неразрывны с многолетней и мучительной борьбой народа за политическое и социальное освобождение. Рубакин мог наивно считать, что он стоит "над полемикой", но ни одну из своих книг, ни одно из своих действий он не мог бы назвать так, как назвал свою книгу его друг Роллан: "Над схваткой"… В одной из ранних революционных брошюр Рубакин писал: "Идет война трудящегося народа с обидчиками. Те отстаивают свое сытое благополучие, а народ борется с ними за землю и волю". В этой войне Рубакин участвовал всю жизнь, и воевать он пошел без всяких сомнений и колебаний. Он только искал и нашел для себя наиболее подходящее оружие. Им была книга. На своем не менявшемся никогда книжном знаке — экслибрисе — Рубакин написал: "Книга — могущественнейшее орудие в борьбе за истину и справедливость". Книга для Рубакина была не целью, не источником сладостного наслаждения — она была средством борьбы. В 1915 году, когда Рубакину было уже 53 года, он в автобиографическом наброске, вспоминая свою юность, говорил: "Я решил посвятить свою жизнь борьбе за человека, — против гнуснейшего вида неравенства — неравенства образования". Он бросился в эту борьбу с оружием, в могущество которого верил безгранично. В этой вере была заключена и сила Рубакина и его слабость, это стало источником его побед и поражений. Ему казалось, что стоит только пробиться сквозь все рогатки и препоны, чинимые правительством, духовенством, фабрикантами и помещиками, дать рабочим и крестьянам скрываемые от них знания, — как те станут несоизмеримо сильнее своих противников. Ведь их — океан, а социальных паразитов — ничтожная кучка… Всю свою энергию, купеческую деловитость, неиссякаемое трудолюбие он употребил на осуществление этой задачи. Сотни статей и книг, тысячи писем, анкет, методических указаний, библиографических списков… Будучи по темпераменту бойцом, испытывая жадный интерес к новым местам, новым людям — он сознательно обрек себя на добровольное заключение в рабочем кабинете — ему казалось, что только там и только так он сумеет выполнить свое предначертание. В 1907 году он покинул Россию не потому только, что царский министр его выслал "навечно" — Рубакин не испытывал страха перед преследованиями, не боялся тягот нелегальной жизни, — ему нужны были условия для работы, в силу которой он так верил. Свершилась в 1917 году социалистическая революция, народ получил неограниченные возможности для образования — тем больше, значит, оснований для того, чтобы еще больше писать, активней разрабатывать методы самообразования. И Рубакин с головой ушел в работу, не позволяя себе прервать ее ни на день, ни на час. Тоскующий по Родине, с жадностью ловивший каждое известие из России, он, ради своих иллюзий, обрек себя на трагическую разлуку с ней. В неопубликованных еще у нас дневниках Ромен Роллан много места отвел Рубакину, поразившему его кипучей деятельностью и фанатической верой в силу образования. "Это — великий энциклопедист!" — восклицает Роллан после первого знакомства с Рубакиным. Знаменитому французу не случайно пришли в голову образы его великих соотечественников — Дидро, Д’Аламбера. Конечно, просветительская деятельность Николая Александровича Рубакина не была схожей с просветительской деятельностью французских энциклопедистов — она была иной по целям и средствам. Но действительно в натуре Рубакина, в его убеждениях было нечто от XVIII века. С фанатической верой в могущество знания, непоколебимым убеждением в неограниченное влияние печатного слова, ему пришлось жить в кипении политических страстей между двумя русскими революциями, в обстановке, когда не слово, а действие стало решающим в борьбе народа с угнетателями. История жизни Рубакина со всей беспощадностью свидетельствует, что прошлое не повторяется…

КУПЕЧЕСКИЙ СЫН

Эта история началась 13 июля 1862 года, когда у ораниенбауманского купца Александра Иосифовича Рубакина родился сын, которому вместе со всем его поколением предстояло стать свидетелем самых напряженных и значительных событий в истории человечества. И какую бы уединенную гору ни выбирал пророк самообразования для того, чтобы там сочинять и оттуда рассылать заповеди своей веры, — эта гора постоянно омывалась бурными потоками великих событий. Но по детству Рубакина об этом было бы трудно догадаться. Ораниенбаум. "Рамбов" — как его звали в народе. Маленький провинциальный спутник столицы Российской империи. Город мелких торговцев, ремесленников, офицеров, чиновников-пенсионеров, петербургских дачников. Город столь незначительный, что даже купец второй гильдии Рубакин казался в нем весьма значительным лицом, невзирая на то, что он по своему состоянию и размаху деятельности ничем особенно не выделялся. Торговал лесом, был владельцем "Торговых бань", имел несколько небольших домов на главной улице города. Но примечательно, что этот не очень богатый купец целых восемнадцать лет пробыл городским головой. Может быть, потому, что он не был этакой купеческой акулой из кулачков, разжившейся на пене "крестьянской реформы" 1861 года. Рубакины — купцы старозаветные, почитаемые за приверженность к старому. Уже в начале XVIII века Рубакины были купцами в Торопце на Псковщине — остатками тех самых "торговых гостей", которые были хозяевами древнего Новгорода и древнего Пскова. Конечно, фигура старого Рубакина импонировала и ораниенбаумскому купечеству и властям. Казалась незыблемой передаваемая в семье Рубакиных от поколения к поколению вера в силу денег, в то, что власть — "от бога", в святость всего, что установлено начальством… И трудно было предположить ораниенбаумскому городскому голове, что его сын Николай не унаследует от него одно из основных качеств: почтения к властям, к авторитетам, к деньгам. Но такое случилось, и отнюдь не по вине отца будущего бунтаря и просветителя. Николая Рубакина приучали к наследственному делу со всем старанием. Учиться отдали не в гимназию, а в реальное училище. Реальные училища не давали права на поступление в университет, но зато знакомили своих воспитанников с такими "положительными" науками, какие могли пригодиться будущему купцу — механикой, бухгалтерией, математикой… В свободное от уроков время отец приказывал продавать веники в принадлежащих Рубакиным банях. Николая Рубакина с братом — только-только овладевших премудростями арифметики — отец уже заставлял проверять кассу у приказчиков в банях. Считал каждую копейку, выдаваемую на учебники, на завтрак, на развлечения. Почтение к старшим и к купеческим обычаям внушал сыновьям проверенным способом: кулаками и жестким ремнем…

Рубакин — ученик реального училища.

Рубакин — ученик реального училища.

Словом, казалось, было сделано все, дабы новое поколение купцов Рубакиных приумножало состояние предков и пользовалось снисходительным покровительством властей предержащих. Очень скоро старший Рубакин понял, что произошла осечка, что детей его тянет совсем в другую сторону. И все же до конца жизни он не терял надежды, что выведет их "в люди". Уже после того как — вопреки его воле и желанию — сыновья уехали учиться в Петербург, после того как Николай Рубакин успел окончить университет, посидеть в тюрьме и прочно обосноваться в списках "неблагонадежных", Александр Рубакин попробовал назначить сына управляющим фабрикой оберточной бумаги. Он полагал, что его наследник, окунувшись в ту самую обстановку, где изготовляются доходы, поддастся сладкой отраве "собственных" денег… Но новый управляющий, обрадовавшись самостоятельности, стал бешено тратить и доходы и основной капитал на покупку книг, организацию библиотеки для рабочих, устройство для них общеобразовательных курсов. За какие-нибудь два года Николай Рубакин быстро и уверенно довел вверенную ему фабрику до полного и окончательного краха. На этом и закончился последний воспитательный эксперимент Рубакина-отца. И сын его был полностью предоставлен своим вкусам, стремлениям, страстям. Они определились очень рано и все были связаны с одним — с книгами. Эта неожиданная для выходца из руба-кинской семьи страсть имела свои истоки. Как это ни казалось странным, но знаменитые, потрясшие старую Россию "шестидесятые" годы имели даже в ветхозаветной купеческой семье своего убежденного и страстного представителя. Им была не кто иная, как жена ораниенбаумского городского головы — Лидия Терентьевна Рубакина. Об этой женщине, оказавшей на своего сына огромное влияние, стоит рассказать подробней. Лидия Терентьевна была заметным человеком в городе. Живая, веселая, общительная, вечно занятая организацией литературно-драматических вечеров, устройством библиотек — словом, трудно было поверить, что вышла она из старообрядческой, торговой семьи, в которой сохранялись все изуверские правила купеческого "домостроя". Отец Лидии Терентьевны зверски избивал детей, даже ставших уже взрослыми. Для дочери не делал исключения. Выдал ее замуж насильно за человека незнакомого и нелюбимого. Но в этой страшной жизни были и просветы. Нелюбимую дочь купец Тихонов отдал в пансион мадам Труба в Петербурге. Надо полагать, что пансион этой женщины со столь неблагозвучной фамилией не был самым первосортным. И все же пребывание в пансионе дало возможность способной и умной девушке проникнуться страстной любовью к наукам, научиться французскому языку, а самое главное — завести знакомства со своими более счастливыми сверстницами — теми, кто с трудом попал в первое в России частное Высшее учебное заведение для женщин, так называемые Бестужевские курсы. Лидия Терентьевна оказалась в студенческой компании шестидесятых годов, преклоняющейся перед наукой, веселой, непочтительной к казенным авторитетам. Много лет спустя мать Николая Рубакина с благоговением вспоминала о том, как на собрание студенческого кружка приходил властитель дум молодежи, знаменитый публицист и критик — Дмитрий Иванович Писарев.

Лидия Терентьевна Рубакина

Лидия Терентьевна Рубакина

Когда этот праздник в жизни купеческой девушки окончился и она снова попала в почти тюремный режим своего дома, а потом была насильно выдана замуж за человека намного ее старше и таких же взглядов на семью, как и ее отец, — Лидия Терентьевна сохранила в душе пыл юности. Несмотря на тяжкие отношения с мужем, появление детей, необходимость вести хозяйство, она продолжала читать, следить за всеми новинками науки, перевела с французского знаменитую книгу Бюхнера "Сила и материя". Лидия Терентьевна была человеком необыкновенно волевым и настойчивым. На протяжении многих лет она добивалась для себя и детей прав на образование, на совсем другую жизнь, нежели та, на которую обрекал их строгий муж и отец. И добилась этого! Это она, купеческая дочь и жена, питавшая непонятную для окружающих тягу к просвещению народа, передала Николаю Рубакину уважение и страстную любовь к книге. Напрасно впоследствии черносотенные журналисты иронизировали по поводу того, что Рубакин посвятил знаменитый свой труд "Среди книг" матери. Это вовсе не было маскировкой, как в том обвиняли автора. Этим посвящением Николай Рубакин отдал дань уважения и благодарности человеку, внушившему ему с детства преклонение перед силой печатного слова. Скуповатый купец второй гильдии с одобрением относился к тому, что жена его не балует Колю дорогими подарками, а ограничивается всегда книжкой. Ему и в голову не приходило, как дорого ему обойдутся впоследствии эти дешевые подарки! Книги были для маленького Рубакина первыми и самыми любимыми игрушками, с ними связаны его первые и очень стойкие увлечения. Еще не умея читать, стал он играть в библиотеку и собирать книги. Только-только научившись писать, начал изготовлять собственные рукописные "книги". Можно сказать, что Николай Рубакин был не только природным библиофилом, но и природным литератором. Каждая вновь прочитанная книга вызывала в нем желание сочинить такую же или переделать прочитанное, внести в него свое. В одиннадцать лет Рубакин, как и надлежало мальчику этого возраста, зачитывался пресловутыми приключениями Рокамболя. Увлекались ими все его сверстники. Но Коля Рубакин переделал огромный и толстый роман в пьесу и пытался ее поставить. Через год он сочинил приключенческий роман и пьесу "Ни то, ни сё". Естественно, что юный романист и драматург остро нуждался в собственном печатном органе. И тринадцатилетний ученик реального училища Николай Рубакин начал-издавать рукописный журнал "Стрела". Множество детей пытаются писать приключенческие романы и исписывают толстые тетради с таким трудолюбием, о котором мечтать не смеют их учителя русского языка. Но "журнал" Рубакина вовсе не был приключенческим. Больше всего места в нем занимали заметки научного характера. Это были его собственные наблюдения за тем, что открывалось любознательным мальчишеским глазам в лесу, на болоте, в поле. Или же пересказ того прочитанного в газете, во "взрослом" журнале, что поражало воображение "редактора-издателя", интересовавшегося ботаникой, энтомологией, историей, этнографией и прочими науками. Первым печатным произведением Николая Рубакина была небольшая статья "Обоготворение животных", посланная им в редакцию распространенного журнала "Детское чтение". Там понравилась статья, написанная простым языком и содержащая прогрессивные по тому времени взгляды. Ее напечатали в одном из номеров журнала за 1877 год и не забыли выслать автору гонорар — 16 рублей. Гонорар был по тем временам довольно большой, но редакция журнала не знала, что ее новому сотруднику всего лишь пятнадцать лет…

Рукописный журнал "Стрела". Редактор-издатель Н. Рубакин.

Рукописный журнал "Стрела". Редактор-издатель Н. Рубакин.

Первые литературные опыты Н. Рубакина. Страничка из юношеского дневника.

Первые литературные опыты Н. Рубакина. Страничка из юношеского дневника.

Учился Рубакин в реальном училище. Казалось бы, что реальное образование, в котором не было зубрежки мертвых языков, где естествознанию было отведено гораздо больше места, чем в классических гимназиях, должно было прийтись по душе будущему просветителю и популяризатору. Однако учился он плохо. Не помогал ни страх перед отцовской тяжелой рукой, ни почтение учителей к городскому голове. В третьем классе с трудом перешел в следующий. В пятом классе все же остался на второй год. Конечно, много значило, что Рубакину не везло на учителей, что интересные ему науки преподавали унылые чиновники, а товарищи по классу были по преимуществу купеческими сынками, которым плевать было на любую науку. Но все же главным, что мешало Рубакину стать учеником, примерным по успехам и поведению, были книги. Он их читал везде, всюду, где только возможно и когда только возможно. Читал непрерывно дома, удивляя отца своей приверженностью к "деланию уроков". Читал в старом сарае, куда скрывался ото всех. Убегал с уроков и читал, спрятавшись в школьном саду. В третьем классе он пропустил 565 уроков, и потребовались немалые усилия родителей, чтобы перетянуть сына в следующий класс. Между тем, никто из людей, близко знавших реалиста Рубакина, не сомневался в его блестящих способностях. Когда, после окончания реального училища, Рубакин с помощью матери настоял на поступлении в университет, ему пришлось подготовиться и сдать экстерном полный курс классической гимназии, включая латынь и древнегреческий язык. Менее чем за год Рубакин прошел весь курс гимназии, получил аттестат зрелости с отличием и вместе с ним — право на поступление в университет.

РУБАКИН-СТУДЕНТ

Учился Николай Рубакин на естественном факультете. Учился с огромным увлечением, изучая физиологию не только на университетских лекциях и семинарах, но и в научном студенческом кружке — том самом, где вместе с ним занимался и студент-естественник Александр Ульянов. Он посещал также лекции на историко-филологическом и юридическом факультетах, и в его маленькой студенческой комнатке угрожающе росли стопки толстых общих тетрадей, исписанных быстрым малоразборчивым почерком. Разносторонние научные интересы не могли уменьшить огромной тяги Рубакина к литературе. Вспоминая через много лет свои отроческие и юношеские годы, Николай Александрович признавался: "У меня был огромный писательский зуд…" После первой публикации Рубакин забрасывает самые разные редакции своими сочинениями. Это были и статьи, в которых уже тогда проскальзывал талант популяризатора (например, статья "Всегда ли люди умели писать", напечатанная в 1879 году в журнале "Семейные вечера"). А были и полувеселые и полуобличитель-ные стишки, которые за подписями "Н. Р-н" и "Ораниенбаумский" печатались в "Будильнике" и других юмористических журналах. Впоследствии Рубакин очень самокритично объяснял, почему он печатался в эти годы по преимуществу в детских и юмористических журналах: они были совершенно неразборчивы и с готовностью — за ничтожный гонорар или вовсе без гонорара — печатали все, что им присылал студент Рубакин. Не следует думать, однако, что Рубакин в юности был тем, кого в современной ему литературе называли "увлекающейся натурой". При всем великом разнообразии интересов и занятий, Рубакин вовсе не разбрасывался и не плыл по воле увлечений. Уже в студенческие годы Рубакин мечтал о широкой просветительской программе: педагогическая деятельность, массовые библиотеки, разносторонние курсы, вечерние школы… И к этой деятельности Рубакин готовился настойчиво, упрямо, с купеческим практицизмом. В остатках студенческого архива Рубакина сохранились планы обширных серий популяризаторских книг, списки лучших социальных романов, конспективное изложение наиболее взволновавших его книг. Однако задолго до этого Рубакин имел возможность уже практически начать удовлетворять свои стремления к просветительской работе. Его мать, стремясь найти какое-то поле для общественной деятельности, решила открыть в Ораниенбауме частную библиотеку. Сын с восторгом отнесся к планам матери. Рассчитывать на помощь ораниенбаумского городского головы было трудно. Но у Лидии Терентьевны были выигрышные билеты на 600 рублей. Эти билеты были проданы и деньги употреблены на аренду помещения и покупку книг. С петербургскими книжными магазинами договорилась об отпуске книг в кредит. 22 октября 1875 года на Могилевской улице открылась первая в городе частная библиотека Л. Т. Рубакиной. Надо ли говорить, что сын хозяйки библиотеки не вылезал из комнаты, уставленной стеллажами с книгами. Об этом эпизоде в биографии Рубакина стоит упомянуть уже потому, что несколько сотен книг маленькой библиотечки на Могилевской улице впоследствии стали основой тех огромных библиотек, которые Николай Александрович Рубакин создавал в течение всей своей долгой жизни. Мало того: именно в маленькой библиотеке матери будущий библиограф, популяризатор, теоретик самообразования столкнулся не только с книгами, но и с читателями этих книг. Там он впервые стал размышлять над огромным разнообразием и своеобразием читательских интересов. Родители Николая Рубакина, его профессора, его товарищи по университетскому курсу не сомневались, что Рубакина ждет блестящая научная карьера. Студенческая работа Рубакина "О развитии крови и сердца у зародыша цыпленка" принесла автору медаль и признание профессуры. Профессор Ф. П. Овчинников видел в талантливом студенте своего будущего ассистента, помощника, преемника. Университет Рубакин кончил с отличием и только от него зависело, чтобы исполнились честолюбивые мечты его отца, желавшего дожить до времени, когда его сына будут титуловать: "Ваше превосходительство"… Время, когда учился Рубакин, было страшным. Всего несколько лет прошло с тех пор, как была разгромлена "Народная воля", исчерпавшая свои силы в охоте за Александром II. Черная ночь реакции опустилась над Россией, отданной под неограниченную власть генерал-губернаторов, просто губернаторов, жандармов, полицейских, земских начальников… Беспощадно выкорчевывались остатки куцых либеральных реформ прежнего царствования. Из высших учебных заведений изгонялись профессора со сколько-нибудь прогрессивными взглядами, выгонялись и сдавались в солдаты студенты за любое проявление свободомыслия. Петербургский университет не был исключением. Университетские "педели" — официальные сыщики за студентами, зорко следили за теми, кто не внушал им доверия, прежде всего, за студентами в сатиновых косоворотках под небрежно надетой студенческой тужуркой. Но таких становилось в университете все меньше и меньше. Зато все заметнее прибавлялось "академистов", "белоподкладочников", одетых в форменные сюртуки тонкого сукна на белой шелковой подкладке. Они презирали революционные традиции петербургского студенчества, восторженно встречали бородатого царя в тех редких случаях, когда он рисковал показываться на улицах столицы.

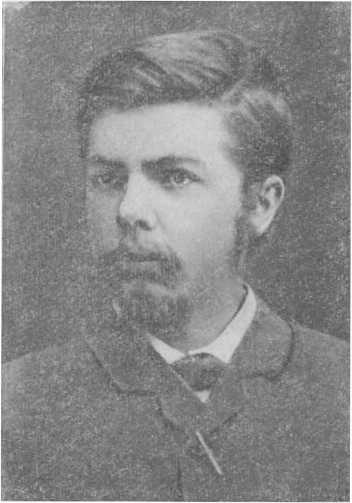

Н. А. Рубакин — студент С.-Петербургского университета.

Н. А. Рубакин — студент С.-Петербургского университета.

В этой затхлой университетской атмосфере быстро гибли пылкие юношеские мечтания о свободе. Зато было все, что только могло выпасть на долю честного и умного юноши, наивно полагавшего, что студент может и должен беспрепятственно готовиться к служению людям. Была полиция, врывающаяся на студенческие сходки; были нагайки казаков, рассекающие студенческие шинели у Казанского собора; был ужас, охвативший от известия © казни Александра Ульянова… Правда, в студенческий период своей жизни Рубакин не имел никакого отношения к динамитным бомбам, к отчаянной и гордой попытке своего студенческого товарища воскресить время народовольцев. Участие Рубакина в революционном движении студенческой молодежи было гораздо более скромным. Уже перед поступлением в университет приятель Рубакина гимназист В. П. Бонч-Осмоловский познакомил его с нелегальными брошюрами. Это была брошюра "На смерть Мезенцева" — пламенный рассказ о революционерах-террористах и о Степняке-Кравчинском, кинжалом заколовшем шефа корпуса жандармов Мезенцева. Это была брошюра "Заживо погребенные" — героические биографии людей, осужденных на медленную и мучительную смерть в "русской Бастилии" — Шлиссельбургской крепости. Это были и знаменитые "Исторические письма" Миртова (П. Лаврова), обосновывавшего народнические надежды революционных террористов. Эти нелегальные издания были весьма распространены среди свободомыслящего студенчества. Когда полиция начала производить обыски у членов, хотя и нелегальной, но вполне безобидной "Санкт-петербургской студенческой корпорации", она у наиболее радикальной части "корпорантов" обнаружила и вещи криминальные. В фондах Петербургского охранного отделения департамента полиции за 1886 год сохранилось донесение о результатах этих обысков. В нем, в частности, писалось: "В числе лиц, подвергнутых обыску, находился и студент Николай Александров Рубакин, у коего были найдены преступного содержания заметки и стихотворения и листок для сбора пожертвований политическим ссыльным. Рубакин, как это установлено дознанием, состоял членом корпорации и занимался распространением революционных изданий". Рубакин был арестован, но, благодаря хлопотам отца, отделался от первого знакомства с полицией довольно легко: "По высочайшему повелению от 10 мая 1886 года, вменено в наказание считать пребывание под арестом, с подчинением его затем гласному надзору полиции на один год". Множество прекраснодушных и вполне либеральных молодых людей, пройдя через подобные испытания, смирялось, находило уютное место в жизни, уходило в ученую деятельность, надевало вицмундиры различных ведомств. Крах ученой карьеры в результате довольно случайного ареста и последующего зачисления в "неблагонадежные" лишь облегчил Рубакину переход к занятию совершенно новому и необычайному даже для той среды прогрессивной интеллигенции, в которой жил Рубакин.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

На Большой Подьячевской улице Рубакин открывает частную "общедоступную библиотеку". В основу ее он положил шесть тысяч книг матери. Через десяток лет в библиотеке насчитывалось уже 115 тысяч. Только железное здоровье Рубакина могло выдержать работу, которую он на себя взваливал, чтобы иметь деньги на пополнение библиотеки! Рубакин писал десятки статей, редактировал книги, держал корректуру книг самых разных издательств, заведовал изданием научно-популярных книг в фирмах О. Поповой, П. Сытина, Гершунина. Тогда именно у него выработалась привычка садиться за работу в пять часов утра, привычка, сохранившаяся до последнего дня жизни. Конечно, этот труд не был просто лишь источником средств для пополнения библиотеки! Сразу же по окончании университета, Рубакин знакомится с Горбуновым, чье издательство "Посредник" занималось выпуском литературы для самых широких кругов народа, прежде всего — крестьянства. Рубакин уговаривает издателя начать выпускать серии научно-популярных книг, в которых максимально доступно излагались бы основы наук. И тогда же начинается изучение Рубакиным "народной литературы" — книг, написанных специально для людей малограмотных, людей, жаждущих образования и не имеющих возможности учиться. В 1888 году Н. А. Рубакин в журнале "Русское богатство" напечатал статью, в которой — впервые — высказывал свои мысли о том, какой должна быть литература для народа. Меньше всего они походили на железные и уверенные рецепты. Молодой просветитель был убежден в одном: надо учиться писать книги для народа. И учиться этому следует у самого народа. Только так можно создать настоящие книги, которые поймут все! Рубакин ищет помощников, единомышленников, друзей. Он организует "Кружок для изучения народной литературы"; в этом кружке он составляет "Опыт программы" изучения литературы для народа и печатает эту программу в двух номерах "Русского богатства" за 1889 год. Тогда же он становится активным деятелем одной из немногих легальных просветительных организаций — "Петербургского комитета грамотности". В своей первой большой просветительской работе Рубакин прежде всего отверг всякие схоластические рассуждения о том, может ли существовать особая литература для народа. Рубакин утверждал: не о чем спорить! Такая литература уже есть, в ней орудуют халтурщики и деляги, штампующие книжечки узкопатриотического и сентиментально-слащавого содержания. В этой "народной литературе" нет литературы. Ибо "составление книжек для народа считается делом таким легким, что за него может взяться всякий, — и чиновник, сидящий десятки лет в департаментах, и столичные барыньки, выезжающие в деревню лишь на лето". Рубакин с негодованием отвергает право далеких от народа людей решать, что хорошо народу читать и что плохо. Он приводит слова Льва Николаевича Толстого: "Почему мы для себя считаем хорошим писателем того, который нам нравится, а для народа считаем хорошим писателем того, который нам, а не народу нравится?" Судьей народности литературы Рубакин согласен считать только сам народ. Надо знать запросы народа, его вкус, исходить из его насущных нужд. Книги для народа должны писаться короткими, ясными фразами, выражающими самую суть дела. А для того, чтобы знать, что сейчас важнее и нужнее всего народу, следует обратиться к самому народному читателю. В рубакинской "Программе" основное внимание было уделено тщательно разработанному вопроснику, с которым следовало обратиться к крестьянам, к солдатам, к фабричным рабочим, к ремесленникам. 139 вопросов, содержащихся в "Программе" Рубакина, показывают, с какой глубиной подходил Рубакин к изучению будущего своего читателя. Он видит в крестьянах людей с различными социальными и историческими оттенками и спрашивает: "кем были опрашиваемые крестьяне до реформы 1861 года: государственными ли, удельными, барщинными, оброчными"? Его интересует: Бывает ли, чтобы грамотный читал неграмотным и как часто это случается? И как читают: мужики и бабы вместе или отдельно? И замечают ли читатели фамилии авторов? И встречаются ли сонники и оракулы? И верят ли читатели в их непогрешимость? И как читаются Некрасов, Короленко? Заучивают ли стихи? С каким содержанием книги больше нравятся? И какое влияние на выбор той или иной книги оказывает рекомендация ее интеллигентом? И к какой книге лучше относится народ: купленной ли за свои деньги (хотя бы и дешевой) или же к бесплатной? Многочисленные вопросы Рубакина обращены и к тем, кто должен собирать все эти сведения. Он желает знать, как народ относится к ним? Отстаивают ли читатели свое мнение, если оно не совпадает с мнением спрашивающего? А замечали ли вы, что, может быть, читатель, у которого спрашивают мнение о книге, подделывается под вкус спрашивающего? "Программа", составленная Рубакиным, коренным образом отличалась от множества "программ", "записок" и других прекраснодушных интеллигентских сочинений уже тем, что составитель ее напечатал в типографии и без дальних околичностей пустил в ход. Он предпослал своей работе обращение, в котором говорилось: "Приступая к посильной работе над народной литературой, мы обращаемся ко всем, кому дорого дело народного образования России, с просьбой принять в нашем деле посильное участие и оказывать ему посильную помощь. Письма и пакеты просим адресовать на имя Николая Александровича Рубакина в Стрельну (Балтийская жел. дор.)". По адресам тех людей, которым рассылал Рубакин "Программу", можно представить, кому, по его мнению, должно быть "дорого дело образования России". Это сельские учителя, деревенские фельдшерицы и акушерки, это крестьяне-самоучки — энтузиасты образования. На них, а отнюдь не на официальные органы просвещения, рассчитывал Рубакин. И он не ошибся. Сотни и тысячи писем хлынули к нему. Как следует разговаривать с крестьянами, как нужно подвинуть их к самообразованию, к просвещению, Рубакин показал в книжке, разошедшейся многими изданиями по всей мужицкой России и вызвавшей у тысяч людей огромный душевный порыв. Такой книжкой была тоненькая брошюра под названием "Крестьяне-самоучки". Она имела приложение: "Список удобопонятных и полезных книг". "Крестьяне-самоучки" — очень характерный пример работы Рубакина-агитатора. В ней не содержится никаких выспренних упражнений на тему "знание — добро, а незнание — зло": никакой риторики, пересыпанной восклицательными знаками и многоточиями. Книжечка очень простая, очень спокойная и деловитая. В России школ мало. На 500 тысяч городов, сел, поселков всего 35 тысяч школ. Значит, большинству населения России в них не попасть. А без образования сейчас человеку худо — это и доказывать не надо. Остается одно — учиться самому. Можно это сделать?

Обложка книги Н. Рубакина "Крестьяне — самоучки".

Обложка книги Н. Рубакина "Крестьяне — самоучки".

И Рубакин рассказывает историю жизни четырех крестьян-самоучек. Как они пришли к заключению о необходимости научиться читать и писать. Как они это сделали, кто им помог. Как помогали они другим людям становиться грамотными. И как то, что они научились грамоте и стали читать книги, сказалось на их жизни. Каждая история, рассказанная Рубакиным, предельно точна. И начинаются они с самой сути и точного адреса. "В Вятской губернии, в деревне Мерзляковке живет крестьянин Осип Чупраков…" Или: "В настоящее время в Тверской губернии, недалеко от Красного Холма, в деревне Ям живет крестьянин Сергей Григорьевич Журавлев. Журавлеву теперь лет тридцать с небольшим". И дальше следует неторопливый рассказ о жизни Журавлева, рассказ со всеми житейскими подробностями, которые так важны деревенскому читателю. Как Журавлеву показали, как надо складывать буквы и слова, как научился он свободно читать, а потом уже — по грамматике — и писать сам научился. Как приохотился Журавлев к чтению книг и многое полезное узнал и для собственного хозяйства и для соседей. Подробно говорит Рубакин о том, как с помощью книг простой мужик мог научиться даже землю мерить, со сложными инструментами обращаться. И как своего родственника по фамилии Козлов из деревни Коробово Журавлев тоже грамоте научил и к книгам приохотил. Для Рубакина эта брошюра была одним из первых опытов народной книги. И потому весьма примечательно, что уже в ней нет и тени сентиментального сюсюкания и снисходительной фамильярности, в чем обычно выражалось высокомерное превосходство барина, "пошедшего в народ". Автор беседует со своим читателем уважительно, как равный с равным, признавая превосходство читателя во многом, чего он — автор — не знает. Но ведь и читатель не знает много такого, что знает Рубакин. Деловитость, стремление к тому, что Рубакин любил называть "сутью дела", свойственны и списку книг, приложенному к книжке "Крестьяне-самоучки". В этом списке 353 книги. Это оченьтщательно подобранная литература по практическим вопросам сельского хозяйства — полеводству, огородничеству, садоводству. Это книги о медицине, о ремеслах, о том, как бороться с пожарами. Там есть и такие книги, как изданные Ф. Павленковым "Беседы о законах и порядках". Есть и художественные. Конечно, все эти книги совершенно легальны, на всех есть пометки, что они разрешены цензурой. Казалось бы, все благонравно — придраться не к чему… Но умному читателю ясно, что подбор книг не безобидный: в массе, то есть собранные вместе, они как бы выносят приговор действительности. Даже из разрешенных цензурой "Бесед о законах" можно сделать вывод, что законы не так уж всесильны, когда к их защите обращается крестьянин-труженик. Гораздо сильнее законов власть и выгода. В "Беседах" множество ссылок на "Указы его императорского величества" и на "Правительствующий Сенат" и на всякие высочайшие и просто высокие учреждения империи. Однако эти учреждения, оказывается, ничего не стоят перед произволом власть имущих! А над мужиком — власть имеет любой, кто богаче, кто имеет землю, деньги. Когда листаешь эту книжку, так и видишь перед собой героя будущего рассказа Рубакина "Книгоноша", умею-щего "подсунуть" вот такую легальную, такую законную книгу мужику, которому "куренка некуда выпустить"… Просветительство Рубакина с самого начала носило ярко выраженный социальный и политический характер. В 1903 году в Женеве был выпущен сборник "Песни жизни". В нем было помещено стихотворение "По выходе из тюрьмы", подписанное: "Рабочий". В этом стихотворении писалось:

ПИСАТЕЛЬ

В девяностых годах литературная деятельность Рубакина выходит далеко за рамки чисто просветительской работы: составления программ для самостоятельного чтения, сочинения научно-популярных книг, широкой переписки с читателями. Он выступает и как автор рассказов и очерков, сразу же привлекших к нему внимание всех, следящих за развитием литературы. Появившиеся в журналах и в отдельных изданиях очерки и рассказы Рубакина: "Два колеса", "Бомба профессора Штурмвальта", "Воскресение мертвых", "Искорки" и другие стали значительным литературным событием. Они были отмечены всеми влиятельными деятелями русской журналистики — начиная от "властителя дум" народнической интеллигенции Н. Михайловского и кончая нововременским критиком В. Бурениным. Рассказы Рубакина заметил и Лев Толстой, просивший передать их автору, что они ему очень понравились. Это был большой литературный успех, и перед Рубакиным была открыта накатанная дорога к широкой литературной известности и материальному благополучию. Однако молодой литератор вовсе не рассматривал свои рассказы и очерки как творчество художника. В предисловии к сборнику рассказов "Искорки", вышедшему в 1901 году, он прямо об этом пишет: "Автор этой книжки не беллетрист-художник". Такое заявление вовсе не вызвано писательской скромностью. Рубакин действительно относился к рассказам как к еще одной возможности в форме беллетристической, столь понятной всем, изложить свои просветительские взгляды, свои идеи, свои планы. Сборник рубакинских рассказов "Искорки" говорит о взглядах Николая Рубакина и о его личности больше, чем многие статьи и исследования, посвященные выдающемуся русскому просветителю. Сборник открывается рассказами о позорной роли той интеллигенции, которая поставила себя на службу господствующим классам, изменила высоким идеалам и стала ренегатом науки и прогресса. В рассказе "Два колеса" выведен начальник "образцовой" тюрьмы. Он добился, чтобы заключенные ни в чем не нуждались, не страдали ни от каких лишений. В этой тюрьме отличная пища, великолепная вентиляция, в ней можно жить и жить, не подвергаясь никаким случайностям. Либеральный начальник тюрьмы, заботящийся о долголетии своих арестантов, убежден в благостном значении своих забот. Но людям, потерявшим свободу, не помогает ни свежий воздух, ни прекрасное питание, они не могут жить без главного — без свободы… И этого не понимает начальник, искренне убежденный в том, что он делает нужное и хорошее дело. Еще отвратительнее профессор Штурмвальт с изобретенной им бактериологической бомбой. Никакой талант ученого не может искупить подлую, звериную сущность этого человека. Он предлагает министру свое изобретение с холодным цинизмом, заставляющим вспомнить тех, кто придумывал газ "циклон" для Освенцима… Выкладки и рассуждения профессора Штурмвальта способны вызвать холодную дрожь у людей, читающих рассказ почти через семьдесят лет после того, как он был написан. Настолько он злободневен, настолько он перекликается с действительностью. Очерки и рассказы Рубакина о русских интеллигентах, сменивших свои либеральные идеи на вицмундиры, перешедших в стан "умывающих руки в крови", — еще более резки и выразительны. В сатире "Воскресение мертвых" Рубакин изображает действие фантастического указа о повторных испытаниях для чиновников, кончивших высшие учебные заведения. С жесткой насмешкой показывает Рубакин, как мало "университетского" осталось в этих толстеньких и благополучных мещанах и обывателях через пятнадцать лет службы. И не в том дело, что они не помнят химических и физических формул. Просто, та интеллектуальная и либеральная позолота, которую им дал университет, быстро слетела. Герой рассказа "Воскресение мертвых" Павел Иванович, просматривая свои студенческие конспекты, видит "неделовые" записи на полях — свидетельства хороших и смелых мыслей. Он вспоминает себя — юного студента с пылкими чувствами и живым умом, которого любили друзья. Павел Иванович встречает на повторных "экзаменах" старого друга Белявского, слушает его рассказ о нелегкой жизни, о многих "неприятностях", вынужденных "путешествиях" — и видит перед собой такого человека, каким он сам собирался, хотел быть… Но все это в прошлом, а сейчас никакое сознание своего нравственного падения не может заставить его отказаться от спокойной, обеспеченной жизни. Павел Иванович пытается уговорить себя, что, пойдя на службу к угнетателям, можно чем-то помочь угнетаемым. Но эта попытка себя успокоить не может скрыть главного: выбор сделан, нравственный рубикон перейден — и нет тебе дороги обратно из болота душевного и духовного предательства. А за этими рассказами, в которых нет ни жалости, ни снисхождения к их героям, идут рассказы, исполненные светлой и гордой любви. В "Митрошкином жертвоприношении" рассказана история одной жизни. Мальчику, выросшему без отца, жившему с нищенствующей матерью, в лишениях неимоверных и тяжких — выпадает на долю редчайшая удача. Сельский священник, движимый восхищением перед способностями мальчика, уговаривает деревенского толстосума, хлеботорговца, этакого уездного "упыря", дать мальчишке двухрублевую стипендию, чтобы он мог учиться. Не только одно лишь честолюбивое желание прослыть "благодетелем" двигает купчиной. Он решил, что может вырастить преданного ему, толкового приказчика. Действительно, через несколько лет хлеботорговец находит в лице Митрошки незаменимого, честного слугу. Автор рассказа рисует все необыкновенное счастье, выпавшее на долю мальчика и его матери: спокойная, обеспеченная жизнь, возможность продвинуться, стать старшим приказчиком, а там — ведь так это и делается — может быть, он и сам станет купцом, хозяином дела… Как мы видим, герой рассказа идет по тому же пути, по какому пошли дипломированные интеллигенты предыдущего рассказа. С той только разницей, что для Митрошки его переход на службу к купцу — спасение от нищеты, от голодной смерти. Но дальше в рассказе "Митрошкино жертвоприношение" все поворачивается по-другому. Наступает страшный голодный год. Митрошка сопровождает большой обоз с хлебом, закупленным его хозяином. И, видя вымирающую от голода деревню, детей, которым осталось несколько дней жизни, не выдерживает, раздает весь хлеб мужикам. Митрошка знает, что он идет на полное свое жизненное крушение, обрекает на голодную смерть мать. Но нравственный порыв Митрошки естествен, он вытекает из сознания неразрывности своей судьбы с судьбой народа. Герой рубакинского рассказа сполна получил то, что ему причиталось за его нравственный подвиг. Он сидит в тюрьме, выгнана на улицу его мать. Но Рубакин пишет и о том, как народ награждает такую живую душу, как трогательно заботятся крестьяне о матери героя рассказа, о той великой любви и великом уважении, каким окружено в деревнях имя Митрошки. Но если в рассказе "Митрошкино жертвоприношение" звучат некие толстовские нотки, этакое народническое умиление перед "благородством народной души", то совсем иную тональность имеет рассказ Рубакина "Взыскующие града", отмеченный всей критиком, как произведение, в котором выведены совершенно новые для русской действительности типы. Рубакин дал ему подзаголовок "Из наблюдений над русским читателем" и всячески подчеркивал достоверность, фактографичность описываемого. Вагон третьего класса, в котором едет автор рассказа, полон пассажирами, наглядно представляющими средние и низшие классы русского общества. Там сидят мордастые купцы, перемежающие рассказы "о божественном" деловыми разговорами. Сидят мрачные, жующие обыватели, с наслаждением обменивающиеся последними новостями о чудесах, о ведьмах, о распутных бабах. Есть там и изображающие интеллигенцию две барышни — "трясогузки", которые "неустанно вертясь и подпрыгивая на своей вертикальной оси", отворачиваясь от "необразованной публики", непрерывно трещат о душках-тенорах — о Фигнере, о Яковлеве. И сидят в этом же ноевом ковчеге, напротив всех "нечистых", двое, в которых Рубакин увидел единственно "чистых" людей тогдашней действительности. Это фабричные парни — люди, интеллигентные по самой своей сути, по взглядам, по устремлениям. Они добились знаний самоучками, им все дала книга, она превратила заводских рабов в людей с сознанием своего достоинства, людей нравственно и интеллектуально полноценных. Новыми героями Рубакин не просто любуется так, как он любовался Митрошкой, несколько умиляясь. Автор весь охвачен огромной радостью, которую он не может сдержать. Ведь перед ним люди, в появление которых он верил, появлению которых он содействовал своим неустанным трудом! И когда Рубакин пишет: "Я уже не чувствовал себя словно в душной и тесной тюрьме, где ни действовать, ни жить нет возможности…" — он передает ощущения человека, встретившегося с радостным будущим. Да, появились на Руси новые люди, люди-бойцы, сознающие свою силу и знающие, как ее употребить. Когда-то либеральные интеллигенты и народники любили свои статьи и речи кончать многозначительными словами: "На святой Руси петухи поют, скоро будет день на святой Руси". Рубакин кончает рассказ словами из другого стихотворения, другой песни: "Будет буря, мы поспорим и поборемся мы с ней!" Вспомним время, когда Рубакин выступил с рассказами и очерками о деревне. Это были годы, когда рассеялись все либеральные надежды, что новый царь сделает какие-нибудь шаги для демократизации русской жизни, для того чтобы хоть сколько-нибудь вытащить крестьянство из вековой трясины голода, нищеты, рабской забитости. Русские писатели, от великих до малых, в своих книгах изображали весь ужас "кретинизма деревенской жизни". Перед русским читателем проходили вереницы людей, до такой степени измордованных, искалеченных страшной жизнью, что ничего человеческого в них уже и не оставалось. Деревня вымирала физически и духовно, и жизнь давала каждодневно новые и убедительные доказательства этого. И вдруг нашелся человек, который, рассказывая о деревне, увидел в ней не только забитых рабов. Рубакин писал об увиденном в современной деревне с бодростью, с радостью. Он увидел ростки нового человека, он преисполнился верой в этих новых людей. И автор этих рассказов всячески подчеркивал, что его рассказы "не художественные", что это правда, невыдуманная правда, увиденная им в жизни! В рассказе или очерке — трудно, да и не надо искать жанровое определение для него — "Искорки" Рубакин рисует новый для литературы образ "деревенского интеллигента". Это не учитель, не фельдшер — это самый настоящий крестьянин, но крестьянин, самостоятельно дошедший до понимания необходимости учения и чтения книг. И книги дали ему то, в чем отказывала ему мерзкая российская действительность: они дали ему сознание своего человеческого достоинства, понимание устройства общества и его несправедливости, вооружили уверенностью, что он и его товарищи найдут дорогу к новой, настоящей жизни. Деревенская молодежь, которую изображает в рассказе Рубакин, ничем не похожа на деревенское "быдло", на смиренных мужичков. Это люди красивые душевно и физически, люди, рвущиеся к знаниям и верящие, что овладеют ими. Наблюдая за тем, как ветер разносит по округе снопы искр, вылетающих из высокой трубы фабрики, мимо которой проезжает автор, Рубакин размышляет о том, что есть люди-искорки, такие, как его ямщик Ефим. Он пишет: "Мне казалось, что они то гаснут, то загораются вновь, что одна искорка в геометрической прогрессии порождает десятки и сотни новых, и все они несутся и летят как бы стремясь охватить сколь возможно большее пространство… И в этом движении было что-то величественно роковое, что-то стихийно непобедимое, — непобедимое по своей непреоборимой логике, неизбежное, как естественный ход вещей". Конечно, следует учесть, что оптимизм Рубакина питался не только увиденным и — может быть — даже не столько увиденным, сколько фанатической верой в силу печатного слова, в его непреоборимость. Но Рубакин ничего и не выдумывал, — те люди, появление которых в деревне он возвещал с великой радостью, были им действительно увидены. Именно они, эти новые люди, самоучки, упорные в стремлении к знанию, стали впоследствии заметной политической силой в деревне. Они руководили аграрным движением в революцию 1905 года, они были корреспондентами большевистской "Правды" в годы нового революционного подъема, они потом, после Великой Октябрьской революции, возглавили большевистские волкомы и укомы, были активными борцами за Советскую власть и культурную революцию в деревне. Рубакин не был фотографом, которому безразлично, что снимать. Как и все, что он писал, его рассказы глубоко тенденциозны, они написаны не для того, чтобы передать спокойные и объективные наблюдения, а — прежде всего — чтобы высказать идеи. Страстно, убежденно, высказать с такой силой, которая не могла не воздействовать на читателей. Вот таким, без преувеличения, программным произведением был для Рубакина его известный рассказ "Книгоноша".

"КНИГОНОША"

В этом рассказе — весь Рубакин! Не только его убеждения, его идеи, но и его характер, темперамент. Недаром он начинается с размышления автора о ненавистной ему пословице: "Всякому овощу свое время". Рубакин пишет: "Мало таких пословиц, от которых пахло бы столь возмутительной мертвечиной, как от этой. Во всяком случае, к ней у меня долго сохранялось какое-то органическое отвращение еще с юных лет жизни". Спокойный, примиряющийся с действительностью вывод этой пословицы противостоял неистовому, активному характеру Рубакина. Не ждать, когда незыблемые законы истории преподнесут тебе, как на блюдечке, свободу, образование, ликвидацию неравенства, а страстно вмешиваться в исторический процесс, содействовать ему — вот убеждения автора рассказа, с большой силой выраженные им в образе героя — деревенского "книгоноши" Морозова. Два человека противостоят друг другу в этом рассказе. Это не только разные человеческие характеры, но и разные социальные позиции, разные политические взгляды, разные цели. Один из этих людей — студенческий приятель рассказчика Гарусов. Человек, который проделал весьма типическую и банальную эволюцию, став из пылкого и "свободомыслящего" студента земским начальником. Правда, он не звероподобный помещичий зубр, способный в пылу гнева "почистить зубы" своим неразумным подопечным… Нет, это вялый, либеральствующий человек, убежденный, что если он говорит крестьянам "вы" и не сечет их — он вносит в российскую действительность великие либеральные идеи, которые сам исповедует. Он, в общем, положительно относится к тому, чтобы деревня училась, чтобы мужики читали книги, он даже готов защитить деревенского книгоношу от придирок полиции и духовенства, усматривающих в деятельности Морозова нечто подозрительное и противозаконное. Но при всем своем "либерализме" земский начальник с университетским значком совершенно не переносит Морозова. Как сам признается Гарусов, ему Морозов не только не по душе, ему просто нехорошо от того, что он называет "кипением" Морозова. А тот, действительно, — кипит… В герое "Книгоноши" получил дальнейшее развитие и углубление образ того нового человека из низов, рабочего, ставшего интеллигентом, которого Рубакин вывел в "Искорках". Морозов — самоучка. Он нигде не учился, поэтому не очень грамотно пишет. Но он намного интеллигентнее самоуверенного и кичливого Гарусова. Морозов ищет в книгах близкие ему идеи и распространяет их в народе. У этого странного офени нет среди "книжного товара" ни сонников, ни оракулов, ни житий святых, ни патриотических книжонок. На его лотке лежат книги, изданные Сытиным, Поповой, Павленковым. Когда у него просят книгу "о геройском", он не дает книжечку "Как солдат царя Петра спас", а уговаривает купить "Спартака" Джованьоли. А когда покупатель просит у него "что-нибудь о войне", то Морозов вынимает из-под лотка знаменитую книгу пацифистки Берты Зутнер "Долой оружие"… Морозов не только продавец — он еще и талантливый пропагандист книги. Время, свободное от торговли, он употребляет на то, чтобы рассказывать крестьянам, — прежде всего молодежи — о значении книги в жизни человека, об идеях, заложенных в книгах и дающих оружие тем, кого держат под спудом угнетения и невежества.

Первый вариант рассказа "Книгоноша". Автограф.

Первый вариант рассказа "Книгоноша". Автограф.

В Морозове всех окружающих поражает и подчиняет эта его необыкновенная вера в силу знания, в силу идей, содержащихся в печатном слове. "С книгой не совладаешь! Она сильнее тебя!" — не говорит, а кричит книгоноша спорящему с ним городскому интеллигенту… Убежденность в силу слова связана у Морозова с его верой в могущество человеческого интеллекта, в достоинство человека, способного найти истину и сделать ее своим оружием в борьбе за свободу. Перевертывая современную ему терминологию, он считает "темными" людьми ту цензовую интеллигенцию, которая своими знаниями служит правительству, служит темному делу угнетения людей. А себя, своих друзей — сельских учителей, крестьян-самоучек он считает "светлыми", по-настоящему просвещенными. В этой наивной гордости Морозова нет и тени самолюбования, тщеславия, это вытекает из выношенного, выстраданного им понимания того, что такое "светлое" и "темное" в окружающей его действительности. Морозов при всей своей неистовой приверженности к книге вовсе не фетишизирует ее. Он убежден, что книга без человека, ее продвигающего, пропагандирующего, разъясняющего, не имеет никакой силы. Он говорит: "Книгу надобно подтолкнуть к человеку — сама она мертвая — не ползет. Книга, что бочка с порохом: тогда только и действует, когда вспыхивает и из букв печатных и слов делаются мысли и понимание". Герой рубакинского рассказа — фигура, нарисованная необыкновенно отчетливо, это характер, выраженный ярко и сильно — со всеми его сложными сторонами. В Морозове причудливо сочетается непримиримость с умением обходить "подводные камни", встречающиеся у него на пути; бескорыстие с купеческим практицизмом; щедрость со скупостью. Нетрудно увидеть в этом образе самого автора "Книгоноши" — со всеми его достоинствами и недостатками, с сильными и слабыми сторонами этой замечательной личности. Размышления "лирического героя" рассказа открывают нам "тайное — тайных" Рубакина — его отношение к тому, что значит книга для человека: "Слабые делаются сильными; они не только находят себе опору — они начинают защищаться. И разве оружие защиты не может сделаться оружием нападения?" В этой посылке — весь Рубакин, все его убеждения, итог всех его размышлений, вся его жизнь, все его будущее…

Обложка книги Н. Рубакина "Книгоноша".

Обложка книги Н. Рубакина "Книгоноша".

В "Книгоноше" герой терпит поражение в борьбе с многочисленными врагами: урядниками, попами, всевозможными представителями полицейского государства. Ему запрещают заниматься продажей книг. Но Морозов уходит из рассказа непобежденным. Все книги, все состояние, в них вложенное, он раздает людям, раздает бесплатно — ведь ему запретили торговать книгами, но ему не могут запретить их раздавать. Мы расстаемся с Морозовым в драматический момент его жизни. Но читатель остается в убеждении, что сокрушить книгоношу Морозова — невозможно, что он все равно встанет на ноги, все равно будет заниматься любимым делом, что нет такой силы, которая могла бы его заставить отказаться от убеждений! И люди, которых он вынужден покинуть, будут уже другие. Они навсегда запомнят книгоношу и его любимую сказку о "книге Глубины", в которой заключена сила, дающая свободу, книге, которую хозяева — богатые, чиновники, духовенство всячески прячут от народа. В "Книгоноше", "Искорках", "Взыскующих града" очень примечательно вот еще что: эти рассказы написал человек, который по своим политическим симпатиям и связям был близок к народникам, а не к марксистам, к эсерам, а не к социал-демократам. Однако нигде — ни в одном своем рассказе, очерке, научно-популярной книге — Рубакин не считает главной революционной и прогрессивной силой в России крестьянство, нигде он не отводит пролетариату только вспомогательную роль. Напротив, во всех книгах Рубакина именно пролетариат выступает самым главным, самым передовым революционным классом, именно в нем видит Рубакин будущее России. В "Искорках" все новое, бодрое, жизнеутверждающее, что появилось в деревне — пришло от заводских рабочих. Это они вдохнули в деревенскую молодежь веру в будущее, они научили парней и девушек читать Некрасова, читать книги, бороться за свое будущее. И биография героя "Книгоноши" Морозова — это не биография деревенского правдолюбца, испытанного героя народнических рассказов. Морозов — человек, выварившийся в заводском котле, проделавший путь, типичный для рядового революционного рабочего. Мальчишкой поступил на завод, был чернорабочим, овладел самоучкой грамотой, приобрел квалификацию. Стал на заводе кочегаром, машинистом, механиком. Завел знакомства с "хорошими" людьми и от них узнал о том, как надобно бороться с несправедливым устройством жизни. Два раза "совершил путешествие на родину" — то есть высылался по этапу. Выгонялся с работы, был безработным, потом попал в аварию, лишился пальцев на правой руке и вынужден был уйти с завода. Как мы видим, политические связи Рубакина оказались слабее, нежели его стремление к жизненной правде, и так было на протяжении всей его долгой литературной жизни. И недаром впоследствии в книге "Практика самообразования" Рубакин, говоря о значении единства для трудящихся, нашел для этого не затертые слова из народнических кладовых, а совсем другие — подлинно великие слова. Он писал: "недаром и девизом пролетариата всех стран земного шара без различия государства, племен и рас уже давно стали слова Маркса и Энгельса — "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

В ИЗДАТЕЛЬСТВАХ

До сих пор мы еще не в достаточном объеме представляем себе значение Рубакина для демократизации русского книгоиздательского дела, для огромного перелома, происшедшего в нем в конце прошлого — начале нашего века. Реформа и либеральная оттепель шестидесятых годов вызвали в России огромный рост новых издательств. Среди них были такие, которые засыпали книжный рынок переводами модных европейских романов, были и более культурные, и прогрессивные издатели, выпускавшие сочинения русских классиков, лучшие произведения западноевропейских мыслителей. Но и те и другие ориентировались на интеллигенцию, на учащуюся молодежь. С многомиллионной массой русского народа — с рабочими, с мужиками — издатели как с читателями не считались. Народ был отгорожен от литературы китайской стеной поголовной неграмотности, зоркого контроля властей, духовенства, "опеки" помещиков над своими вчерашними крепостными. Эту стену одолевали лишь ловкие офени — книгоноши, распространявшие и пресловутого "Милорда-глупого", о котором презрительно писал Некрасов, и ура-патриотические книжечки, писанные отставными генералами, и всякую дребедень "духовно-нравственного содержания". Издатели могли рассчитывать лишь на крошечные, убогие библиотечки школ. Но за ними был неослабный контроль чиновников из министерства народного просвещения. Очень немногие книги научного содержания разрешалось включать в каталоги школьных и народных библиотек. Надо было обладать поистине неимоверной рубакинской настойчивостью, энергией и оптимизмом, чтобы убедить некоторых наиболее прогрессивных русских издателей, что издание книг для народа не только возможно, но и перспективно. И что не следует безнадежно относиться к тем препятствиям, которые воздвигли власти на пути книги к народному читателю. В "Опыте программы исследования литературы для народа" Рубакин дал план массового издания мировоззренческих книг, развивающих прогрессивные социальные и политические идеи. В воспоминаниях об известном прогрессивном издателе Ф. Ф. Павленкове, напечатанных впервые в 1964 году, в сборнике, посвященном 400-летию русского книгопечатания, Рубакин излагает идеи, положенные им в основу планов издания книг для народа. "Я воочию увидел, что… простого "распространения хороших книг среди читателей" уже недостаточно, — необходимо распространять их так, чтобы ими революционизировались и знания, и понимание, и настроения читательские. Многолетняя работа в библиотеке моей матери и общение с рабочими и крестьянами на фабрике в достаточной степени научили меня, как делать это при каких угодно полицейских препятствиях: прежде всего не следует придавать решающее значение "содержанию" книги, — надо принимать в расчет прежде всего ее действие на читателей. А это действие всегда можно сделать революционизирующим, даже при помощи хотя бы и самой дозволенной книги и официально изданной. Для этого стоит лишь присмотреться к читателю, нащупать в нем ту точку чувства, эмоций и инстинкта, в которой сосредоточены его страдания от той или иной неурядицы существующего строя, и выбрать, предложить, подсунуть этому читателю как раз такую книгу, которая эту-то точку и разбередит и вместе с тем покажет, что излишне нелепые, но болезненные страдания причиняются тут самим строем жизни, а не чем иным". Это план весьма активный и наступательный. Не просто издать "хорошую" книгу, а издавать эти книги тенденциозно, подбирая книги со скрытым "подтекстом". Подбирать и готовить людей, для которых эти книги будут средством активной революционизации народа. Не просто выбрать книгу, а "предложить", даже "подсунуть". С такими издательскими планами обращаться можно было далеко не ко всякому. В тех же воспоминаниях Рубакин пишет, как он, не зная лично знаменитого издателя Павленкова, пошел к нему и начисто выложил ему свои сокровенные планы издательской и библиотечной реформы. Наверное, было что-то располагающее в этом молодом человеке, не очень связно, но горячо и убежденно высказывающем такие радикальные мысли. Известный суровым нравом, старый шестидесятник сразу же почувствовал в Рубакине единомышленника. Он дал ему свои издания, помог сделать рубакинскую библиотеку полнее и богаче. Павленков внимательно присматривался к деятельности молодого просветителя, его сочувствие и помощь быстро сделали имя Рубакину не только в журналистике и библиотечном деле, но и в издательском. По рекомендации Павленкова Рубакин в 1894 году становится во главе издательства О. Н. Поповой и быстро превращает его в одно из крупнейших, выпуская книги мировоззренческого характера. Рубакин издавал сочинения Ч. Дарвина, Элизе Реклю, Э. Тейлора, им была издана "Культурно-историческая библиотека", посвященная истории революции в Англии, Франции, Германии. Не только содержание этих книг настораживало цензоров, но и то обстоятельство, что их внешний вид, оформление, цена свидетельствовали, что они предназначаются отнюдь не для городской интеллигенции, а для людей попроще, живущих на обширной периферии Российской империи. Через несколько лет, в поисках еще более демократического массового издательства, Рубакин перешел на работу к Сытину. Это был умный и ловкий издатель, уверенно делавший ставку на "народную" литературу — дешевую, многотиражную. Большой распространительский аппарат, привлечение к распространению книг старых офеней, кредит, щедро предоставляемый библиотекам и школам, помогли Сытину перевалить за стену, отделявшую провинцию от столичных издательств. И когда Рубакин предложил ему план широкого издания книг для народа, Сытин его принял. Конечно, Сытин не был таким идейным издателем, как Павленков, и меньше всего руководствовался идеями Рубакина. Но он понимал, какие огромные перспективы таятся в плане Рубакина насытить провинциальный книжный рынок миллионами общедоступных книг, которые будет рекомендовать и продвигать целая армия энтузиастов — учителей, библиотекарей, студентов. Он согласился предоставить Рубакину полную самостоятельность, даже пошел на то, чтобы в его издательстве существовал особый "Отдел Н. А. Рубакина". Два года (1897–1899) проработал Рубакин у Сытина. Конечно, невозможно было рассчитывать на то, что огромное издательство пойдет на риск выпуска книг только заведомо малоцензурных, подозрительных по своему содержанию, ставящих под угрозу большое коммерческое дело. Среди сотен названий, выпускаемых "отделом Рубакина", было много сочинений вполне либеральных и приемлемых даже для самой строгой цензуры. Но Рубакину удавалось протаскивать и книги, содержащие изложение марксистского учения, книги, полные гнева по адресу всякой тирании, книги, хотя и цензурные, но с радикальным политическим подтекстом. И среди них большое место занимали книги самого руководителя отдела сытинского издательства. Ясное представление о таких книгах дает содержание двух книг Рубакина, вышедших у Сытина в конце прошлого века. Одна из них "Из мира науки и истории мысли" является сборником популярных научных очерков. В них не было ни одного, который мог бы вызвать формальные придирки цензуры. Это рассказы о загадках "поющих песков" пустыни, "говорящих статуй" древности, это очерк о том, как "устроено" куриное яйцо и как развивается в нем зародыш, это объяснение загадок птичьих перелетов, миграций животных и птиц, это очерки по астрономии… Словом, в этой книге было почти все, что можно было найти в учебниках, разрешенных и рекомендованных для всех учебных заведений. Но как же они отличались от учебников! И не содержанием, нет, другим — тем трудно уловимым для цензуры качеством, которое Рубакин называл "тоном" книги. Книга Рубакина — страстное выступление в защиту свободы человеческой мысли. Это рассказы о стремлении человеческого ума проникнуть в тайны, окружающие его, добиться точной, беспристрастной, ничем не опровержимой истины и распространить эту истину среди людей. В предисловии к этой книге автор пишет: "Тайна мира и история мысли связана тесными и неразрывными узами, освященными и закрепленными кровью мучеников — мучеников науки и свободной мысли". Как и почти все научно-популярные книги Рубакина, "Из мира науки и истории мысли" — это книга о человеке, о могуществе его ума, о преодолении им всех препон, чинимых церковью, властями, их наемными и добровольными слугами. Такой же подтекст содержится и в другой книге Рубакина — "Вечная слава". Эта "Историческая хроника XVI века" рассказывает о борьбе нидерландцев с кровавым владычеством испанцев. Конечно, это совсем не походило на популярный исторический рассказ о событиях столь далеких, что даже чуткая цензура министерства народного просвещения разрешала о них упоминать во всех учебниках. Книга Рубакина — вдохновенная повесть о том, что никакая сила тирании не может устоять перед волей людей к свободе и свету, о том, что лучше смерть, нежели муки рабства. В "Вечной славе" Рубакин проводит еще одну очень важную для него мысль. Речь идет о месте науки и ученого в жизни человеческого общества. Герой повести, великий ученый, поглощен поисками такой математической истины, которая перевернет и изменит знание людей о мире. Старый человек, чья жизнь клонится к закату, он почитает свои занятия столь важными, что даже не участвует в той кровавой борьбе не на жизнь, а на смерть, которую ведут жители его родного города против испанцев. Гибнут от голода старики, женщины, дети, еще немного — и враги ворвутся в город… Только старый ученый может спасти всех, указав место и способ взорвать плотины, чтобы хлынувшее море разметало врагов. Но ученый готов пожертвовать жизнью горожан, жизнью сына — лишь бы закончить работу. И только поняв, что гибель города означает и гибель всех его многолетних усилий, старик идет на выполнение гражданского долга и гибнет в бою с сознанием, что место ученого среди своих сограждан. "Ученым можешь ты не быть, но гражданином быть обязан, — такая перефраза знаменитых некрасовских слов звучит в книге Рубакина. Большинство популярных книг Рубакина — это книги-притчи, книги-басни. Как в любой классической басне, в них идет повествование, полное таких исторических и бытовых подробностей, которые всем известны и по началу не могут вызвать никаких опасений. И только к концу идет высказанный, или же невысказанный, но вполне и без этого понятный вывод о том, ради чего была написана книга. Но как бы ни был осторожен Рубакин, работать долго в издательстве Сытина он не мог. Цензура окружила зловредный "рубакинский отдел" таким неусыпным вниманием, такими придирками, что не могли помочь ни обильно раздаваемые Сытиным взятки, ни связи хитрого издателя с видными сановниками. В 1900 году, после ареста цензурой перевода знаменитой вольнолюбивой книги Гра "Марсельцы", Рубакину пришлось уйти из издательства Сытина. Он перешел в другое — в "Издатель". Но в издательстве Сытина Рубакин свое дело сделал. Он доказал, что выпуск книг для народа, книг не лубочных, не "базарных", а настоящих — умных, честных — дело не только прогрессивное и благородное, но и выгодное. Рубакин открыл перед издателями неисчерпаемый книжный рынок. Он показал, что если стремиться к подлинному образованию народа, если выпускать книги, вооружающие людей знаниями, то эти новые читатели не пожалеют отдать последнюю копейку за хорошую, нужную им книгу. И тогда за Сытиным, за Ф. Павленковым потянулись и другие издатели. Они поняли, что на книгах о природе, об устройстве человеческого общества, по истории, можно больше заработать, нежели на "Бове-королевиче", "Разбойнике Чуркине", "Атамане Буря". Перестраивает работу издатель П. Сойкин, начавший выпускать хорошие научно-популярные книги. Даже такой издатель, как В. Губинский, известный тем, что выпускал знаменитую книгу Е. Молоховец "Подарок молодым хозяйкам", десятки лубочных и полулубочных книг, — стал тянуться за Сытиным, за Павленковым и Сойкиным. Вслед за столичными издательствами начинают пробовать выпускать научно-популярные книги для народа и некоторые провинциальные издательства. Рубакину были свойственны не только неутомимая энергия и редкая работоспособность, — он был убежден, что человеческая воля, настойчивость могут пробить любую стену! Ему не один раз посчастливилось на собственном опыте убеждаться в оправданности своего оптимизма.

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО