У самых брянских лесов [Григорий Федорович Кругликов] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Г. Кругликов У САМЫХ БРЯНСКИХ ЛЕСОВ повесть

От деда внучатам: Игорюхе и Маринухе

Дотошный вы народ, мои внучата. Прямо скажу — беспокойный. Но, право, веселый и любознательный. Дремать с вами не приходится: расскажи, дед, да расскажи. Уж сколько рассказывал-перерассказывал, а все снова просите. Ну, что с вами поделаешь! Видно, пришел черед — берись, дед, за перо и поведай обо всем подробно. Читайте тогда сами, коль будет охота. Всё деда вспомните… Но загвоздка в том, что хоть ваш дед и разменял восьмой десяток, и в трудовой — пятьдесят два пропечатано, и с косой да с кувалдой неплохо справлялся, а как получится с пером? Обучен-то я на медный пятак. Но как говорится: взялся за гуж, не говори, что не дюж. Разберетесь сами.

В тесноте, да не в обиде

1

На крутом берегу Усовья озера, у самых брянских лесов, среди ветвистых дубов и пахучих лип одиноко стояла хатка. На запад от хатки, как глянуть глазом, раскинулись сочные заливные луга. По лугам петляет река Десна, а над ней повис железнодорожный голубой двухгорбый мост. Маячит на десятки верст. По пойме реки, будто выхваляясь своей пышностью, толпятся дубовые рощицы, манящие к себе в жаркий день. Сверкают на солнце Усовье и Осетрово озеро, приветливо поблескивают и озеринки, окаймленные кустарником. Но подойди к ним ближе, не сразу и доберешься к воде — со всех сторон оплетены они цепкой ежевикой и жгучей крапивой. С востока к хатке подступает сосновый бор. Пошли знаменитые Брянские леса. Желтой змейкой выползает из бора железнодорожный путь. Высокая насыпь рассекает узкое озеро как бы на два уса. Посему озеро и названо — Усовье. В трехстах шагах от хатки, у полотна железнодорожной линии, будка путевого обходчика. В той-то хатке, схожей со сказочной избушкой на курьих ножках, и проживала наша немалая семейка — шестнадцать душ. Одной детворы мал-мала меньше — тринадцать носиков насчитывалось. Восемь братишек и пять сестренок. Ночью не просто было пробраться к выходу, не наткнувшись на кого-нибудь. Спали повсюду — и вповалку на широком полке́, пристроенном впритык к печи, и на лавках вдоль стен, и на печи, которая занимала большую часть хаты. А один — самый меньший из малышек — «сторожил» люльку, привешенную на крюк посередине избушки. Жили хоть в тесноте, да не в обиде. Ни плохих, ни хороших и лишних тоже не значилось. Все одинаковы были и равны. Такой взгляд и порядок от родителей велся и никем не нарушался. День в семье начинался так. В летнюю пору, чуть забрезжит рассвет, мама приступает к побудке: — Вставайте, ребятки, вставайте! Трудовой день настал, вставайте! И каждого помаленьку, будто боясь сделать больно, осторожно расталкивает. А ребятки, хоть и откроют глаза и головы поднимут, сладко позевывая, ничего не понимают. И снова норовят улечься. Нелегко маме на ранней зорьке разбудить своих питомцев. И жалко, да ничего не поделаешь — надо. Жизнь того требовала. Но вот наконец все разбужены. Мама дает наказ на работу: — Вы, Паша и Гриша, скотину на выпас гоните. Коровы мычат, на пастьбу просятся. Барин, ни дна ему, ни покрышки, нагнал на отгул стадо коров да отару овец — и майся тут с ними. И стереги, и овец стриги, и готовую шерсть на барский двор доставь. А за все и спасиба не заслужишь. Такая-то наша незадачливая долюшка… А вы, Ваня и Вася, — продолжает мама, — на станцию ступайте. Хлеб на исходе, муки прихватите. Манюшка, займись картошкой, похлебку пора заваривать. А вы, Нюра и Сопочка, давайте на лужок, щавеля соберите. Ты, Гарасенька, колыхай Коленьку, рановато мальчонке просыпаться… — Всем расписывала мама, что и как делать. Вскоре пробуждаются и самые малые. И выглядывают с печки, поблескивая глазенками: — Мам, мам, дай хлеба! — Вот я вам хлеба! Марш с печки! Хоть мордашки сполосните. Да и усаживайтесь похлебку хлебать… И так спозаранку и до самого позднего вечера не затихает, не прекращается в хатке шумная жизнь. Все чем-то заняты, что-то делают. Отлынивать от работы — такого у нас не водилось.2

Если бы выстроить тогда всех нас в один ряд, показалось бы, что каждый похож на другого. Рослые, плотные, с круглыми мордахами и все, как один, с довольно-таки увесистыми носами. Самая старшая в семье — Маня. В свои тринадцать годков вытянулась она в рост мамы и давно уже стала наиглавнейшей маминой помощницей во всяческих хозяйственных делах. В руках у нее, как говорится, все горит. Попутно с одним делом успевает сделать и второе и третье. То ли руками, то ли ногой, а то и бочком что придвинет. Сшить, скроить, постирать, помыть, причесать — все умеет, все делает с маминой ухваткой, долго не задумываясь, споро и ловко. В ее движениях, в мягком говорке так и чувствуется готовность каждого ублаготворить, каждого не обидеть и каждому угодить. На лице красуется батянюшкин нос, волосы причесаны на прямой пробор точно так, как у мамы, с лица редко сходит сердечная улыбка. Своей улыбкой Маня будто спрашивает: «Ну, что еще недоделано? Где еще нужны мои руки?» За Маней идет наш старший братишка Иван. Большун, как окрестил его батя: «Старшой на то и есть старшой, стало быть, голова над меньшими. Одно слово — Большун». Уже тогда проглядывалась у него силушка знатная. Мама говорила о нем: — Душа нараспашку. Меньшим любую заступу окажет. Никого в обиду не даст. Как-то занедужилось нашей девятимесячной сестренке, и Ваня двое суток не спускал ее с рук. Мама ему говорит: — Иди отдохни. Давай я сама ее поколыхаю. — Нет, мама, у меня ей лучше. Ношу ее, она и успокаивается. Авось все у нее пройдет. Но когда и это не помогло и малышки не стало, Ваня в самую полночь убежал в темный бор. Пришлось его самого отхаживать. Никак не мог он прийти в себя от горя, не мог смириться с потерей маленькой сестренки. За Большуном следует Вася. Сколочен он еще поплотнее. Ходит вразвалочку, как медвежонок. На голове — копна густых, курчавых волос. Шапку редко когда и надевает. Нос — бог на семерых нес, да передумал и оставил одному Васе. Вася поминутно им почмыхивает да посапывает, как сытый кот, отчего говорок его густоват, немного приглушен, но мягок и приятен. Любил он втихомолку помечтать, поразмыслить. Оттого порой казался нелюдимым, будто сам себе на уме. В хатке он всегда что-то пристроит, пригородит, смастерит. Были у нас столетние часы-ходики с неподвижными стрелками. Никто и не помнил, когда они остановились. А Вася возился с ними до тех пор, пока не заставил их опять тикать. Такой у него был характер. Начатое дело, раз взялся, обязательно закончит. За Васей идет Паша. Кличку ему дали Черногуз — за походку, широкую и медленную: ни дать ни взять птица вышагивает. Ростом он взял, но тонковат и не так широк в плечах, как остальные. Зато на язык боек. Легко сходится со встречными и поперечными, с большими и малыми. Замыкает четверку повзрослевших ребят Гришка. Ваш дед — Боровик. Но говорить о нем много не приходится. В той хатке зеркал вовсе не водилось. И он сам себя видеть не мог. А когда случалось ему испить воды из озера, на него из водяной глади посматривал незнакомый парнишка. У этого парнишки на голове не то что кудряшки, а целый вихрь лихих завитушек в три-четыре кольца, как у селезня на хвосте в период его жениховства. Правый глаз чуть подмигивал, вроде бы посмеивался. Бабушка Сыроежка рассказывала, что в люльке да и на воле такие он заводил песни, что хатка стонала. И все потому, что рановато тянулся к самостоятельности. Так что можно сделать вывод: ваш Боровик немало озоровал в детстве. А что было с ним дальше, об этом потолкуем позднее… Не буду пока отнимать вашего времени на знакомство с остальными братишками и сестренками. Они в ту пору были еще в пушку. А в пушку можно и промашку дать: не то выйдет курочка, не то петушок…3

А теперь продолжим наш рассказ. Наступает полдень. Мы с Пашей пригнали с пастбища скотину, завели ее в огороженное жердями стойло. Так полагалось — часа два-три отлеживаться ей в самую жару. И наскоро, сняв лаптишки, перехватив на ходу картофельной похлебки, спешим на озеро искупаться. — Куда вас несет? — останавливает мама. — Хоть бы малость передохнули. — Не, мы не устали… Крепко сполоснуться охота… Упарились. А тут уже возвратились с мешком муки со станции и Ваня с Васей. И мама говорит: — День нынче жаркий, и ветерок поигрывает — займемся, ребятки, овец стричь. Ты, Манюша, ступай на озеро — будешь овец мыть. Да гляди, чтобы катышек в шерсти не оставалось, а то барыня снова будет лаяться. Ох, эта барыня. Годи ей да годи, привередница этакая… А вы, Ваня, Вася да Паша и Гриша, таскайте овец на озеро. Вот и вам работенка… — Ну, ребята, подавай мне обрывки, я вам каждому по штуке заарканю, — забравшись в тесную закутку к овцам, распоряжается наш вожак Большун. — Вот тебе, Васька, принимай самого рогастого… Ты и с бугаем мог бы справиться, медведь этакой! А вам, Пашка да Гришка, по длиннохвостой. Тяните их на озеро к Мане… Мне, как меньшему, в то время годков семи мальчонке, достается годовалая овечка — с лысинкой и в белых чулочках. Да такая вертлявая и напористая — таскает меня из стороны в сторону, как неоперившегося гусака. А то упрется — с места не сдвинешь. Все силенки у меня вымотала. А потом как нажмет, как рванется вперед — я плашмя на землю. Но отпустить ее никак не согласен. Да и как же на виду у всех мог я опозориться, с овцой не сладить? Чуть не плачу, а за обрывок крепко цепляюсь. Овца тянет меня лежачего — дорожку в траве так и утюжу. Неизвестно чем бы все это кончилось, да веревка подвела — лопнула. И овца, задрав голову, понеслась, сама не зная куда. Всхватился я да за ней. Но никак ее не поймать. Пришлось за помощью к Фекле обратиться: — Фекла, чего рот разинула! Лови! А Фекла — такая-то резвая и прыткая единственная наша соседка и подружка, дочка путевого обходчика, — она и чертенка молодого перегонит. — Да я ее зараз запросто схвачу! И тут же срывается в погоню. Замелькает по лужку, как борзая за зайцем. Ноздри у нее ходуном ходят, вся жаром пышет. Любую овцу изловит. А там и Пашка кричит: — Фекла! Фекла! Держи, сорвалась! И нам, хоть и зазорно было, а с Феклой, девчонкой, никто тягаться не мог. Но сдаваться тоже не хотелось. — Ну ты, Фекла, не задирай нос! Завтра уж я тебя перегоню… А Пашка ершится: — Давай, Фекла, бороться — кто кого! — Да куда тебе, журавль ты этакой, черногуз! — хохочет Фекла. И правду нужно сказать: она настоящим бесенком выглядела. На воде могла часами держаться, ныряла как утка, не закрывая глаз и в мутной воде. А по деревьям лазила как дикая кошка — будь то дерево без сучка — запросто вскарабкается. И, скрытая зеленой листвой, начинает каркать вороной, а то и соловьем заливаться. Посему и не отрешали мы ее от своей ватаги. Закончив одно дело, беремся за второе, третье. И дров нарубить, и огород прополоть, и воды с озера натаскать, и покос убирать, травушку косить да в копны и в стог сено сметать… Всего и не перечесть. Но всякая работенка давалась не вдруг. Брали напористостью и неуемностью. Да и как же не вровень шагать со старшими? Засмеют… «Эх ты, работничек! Руки-крюки…» И пока приноровишься ту же травушку косить — седьмой пот прошибет. То лишнего косой захватишь — и ни туда и ни сюда. То как надо к земле косу не прижмешь — поверху махаешь. То, наоборот, землю пашешь. Но дальше-больше — приладишься и как пойдешь махать косою, широченный густой ряд травы ложится, словно под гребенку. Только — жвик, жвик! Жвик, жвик! Будто песня поется. А отлучится иной раз мама и старшая сестренка замешкается, мы, ребята, и корову сами доим. Только без обмана в этаком деле никак не обойтись. — Ну, Васька, — командует Большун, — снаряжайся в мамину кацавейку да платком голову прикрой и полотенце на плечо повесь. Вроде бы ты мамой стал, понял? А корову мы будем ветками похлестывать — как бы мух отгонять. Она и не узнает, кто ее доит. И Васька, как самый домовитый паренек, снаряжается мамой. А потом вымя у коровы водой промоет и полотенцем протрет, соски малость маслом смажет — все в точности, как делает мама. И как пойдет циркать обеими руками без передышки, пока не объявит: — Готово, ребята, внакат доенку нахлестал… Матка — так корову величали — только повернет в пустой след голову, крутанет ею раз, другой и успокоится — не знает, как ее обставили. У Гарасеньки, нянчившегося с Николашкой, свои заботы. Бывало, бежит к матери, помощи просит: — Мам, мам, Николашка плачет! Чего мне с ним делать? — А ты ему соску дай, он и успокоится. И Николашке дается соска. Не пустышка-соска с белым колечком и не резиновый сосок на бутылочке. А такая была та соска: прожует хорошенько Гарасенька черный хлеб — белый у нас только изредка, по большим праздникам водился — и этот жом завернет в тряпочку, завяжет ниткой. Вот соска и готова. Но Николашка такую соску в рот никак не желает брать и заливается брянским баском. Гарасенька все же настоит на своем, и малец умолкает. Снова начинает дремать. Так, в труде и заботе, проходит день. Спустятся на землю густые сумерки, проглянут в небе звезды, потянет с озера сыростью. Молочно-серый туман стелется понизу. Незаметно, как летняя ночь все и проглотит. А ночи на Брянщине бывают темны-претемны. Все население хатки собирается возле раскидистого дуба, что стоит неподалеку от дома. Ребята постарше таскают хворост, и глядишь — под дубом уже пылает костер. Над костром и чуть поодаль кружатся ночные бабочки-мотыльки. И, опаленные жаром, беспомощно работая обгорелыми крылышками, падают в пламя. А вверху суетятся листья, словно сердито между собой переговариваются. Батя предупреждает: — Стой, ребята, не кидай густо хворост в костер. Дерево сгубим. Мама ложкою с длинным черенком помешивает в котле, привешенном на таганке над костром, пшенный кулеш. Ароматный запах щекочет в носу. Ребята тесным кольцом окружили костер — кто сидит на корточках, кто стоит — ждут не дождутся команды играть в ложки. А малыши, Нюра, да Топочка, да Сопочка, устроившись на коленях у бати, у сестренки Мани и у Большуна, приумолкли. И что им во сне грезилось? Этого я у них не допытывался…4

Вот так и жили-поживали, да добра припасали на том берегу у Усовья озера, у самых брянских лесов. А по правде сказать — с сохи на борону перебивались, как говаривала бабушка Сыроежка, день с квасом, а порою и с водою. А отец и мать поучали: — Беритесь-ка, ребятухи, за сошку. И чего стопаешь, то и слопаешь… Да вы и сами покумекайте, какой разбег на трешку в месяц мог сделать наш отец со своим потомством? Всего-то его заработка и хватало на три — четыре пуда хлеба. Не вольготнее отцу жилось и на своей родине, в Красном селе. Вырос он в бедной многодетной семье, прихватил и подневольной жизни — барщины, а пришло время — в солдатах шесть годков отшагал. И лишь после этого обзавелся семьей. Да, хлебнув крестьянской нужды, бесхлебья, плюнул на хозяйство и ушел внаем. — Шилом молочка не нахлебаешься, голод не тетка, куска хлеба не подаст, — говаривал батя. Но работа у барина — глядеть за барским лесом — тоже была не сладкой. Надо было и барину угодить, и мужиков не обидеть. Прибиваются, бывало, к лесу мужики — голь перекатная. Кому пару дубков на полозья для саней, кому надрать лыка для лаптишек, а главное — все поголовно бедствуют без дров. И похлебку надо сварить, и ребят в студеную пору обогреть — а где дрова взять? Поневоле только украсть в лесу. Батя же никогда не накрывал мужиков на месте преступления. А нарубит мужик дров, уложит их в сани, закрепит да под низ воза еще пару дубков и березок запрячет на оглобли. И скажет: «Ну, Буланка, трогай…» Тут-то неожиданно и появляется батя: — Ну, хозяин! Попался? Топор выкладывай. Мужик робел и упрашивал: — Помилосердствуй, Григорьевич! Дровины в дому тюкнуть нечем. Как же мне без топора? Но топор все же выкладывал. — Э, друг-приятель, — говорил батя. — А пень по какому случаю в пояс оставил? А сучки? Мужик скидывал зипун, бросал на снег шапку и принимался за пень. Под самый корень его срубал. Подбирал на воз все до единого сучка. — Ну, теперь ступай, скатертью дорога. Да гляди мне вперед. А чего глядеть вперед? Или пни по пояс не оставлять, или вовсе носа в лес не показывать? Этого батя не объяснял. Мужик трогал с возом дров, но без топора. — Батя, зачем топор отобрал? — спрашивали мы. — Отдашь ведь обратно? — Отдать-то отдам, не солить же его… А гляди, по пути повстречает мужика приказчик, а не то и барин вывернется и к мужику: «Топор давай!» Мужик — на лесника. А дрова-то доставит до дому в полном порядке. Вот и выходит: и волки сыты, и козлам чего достанется… А денька через два-три мужик заявляется к бате: — Дядя Федя! Топорик! — Вот там в углу гляди. Выбирай, который на тебя смотрит… В этом и была вся батина строгость. Был он человек незлобивого, мягкого нрава, и дети липли к нему, как мухи на мед. Потеребить ли бороду или так потереться, отбою от них не было. Бывало, расшумимся мы, и мама скажет: — Хоть бы ты, отец, утихомирил их малость! Голова кругом идет… — Вот я до вас доберусь! Мало не будет! — пообещает батя. Но ни до одного из нас за всю свою долгую жизнь так и не добрался. — Чтоб я да своего ребенка тронул. Николи рука не подымется. А когда на широкую батину ладонь попадал малышка и батя подбрасывал его под потолок, трудно было понять: кому из них приятнее? — Ну, ну, отец, подкидывай всех подряд, — говорила мама. — Право, ты и сам глядишься как малое дитя… Но когда было надо, мог он крепко постоять за свое потомство. И как-то выходило всегда так: если беда с детьми приключится, он, словно чуя неладное, тут же появлялся на выручку. Однажды от молнии загорелся на лугу стог барского сена. Поначалу охватило его пламя, а потом сникло — дым повалил. Мы — да к стогу: как не полюбоваться таким редкостным зрелищем. Не беда, что и дождь брызгал. Но тут же к стогу подлетел и управляющий имением на буланом жеребце. И, ни слова не говоря, начал работать увесистой ременной плеткой. Мы — врассыпную. Но далеко ли улепетнешь от такого наездника. Он настигал нас поодиночке и все злее полосовал плеткой. — А, молодчики-поджигатели! Будете знать у меня! Его жеребец, казалось, вот-вот готов был нас вовсе стоптать. Глаза у него налились кровью, с удил пена брызжет. Но вдруг, с какой стороны, мы и не заметили, появился батяня. И управляющий оказался поверженным на землю. А батя, размахивая его же плеткой, выкрикивал: — Да я тебе такую Кузькину мать покажу! Век не забудешь! Наш истязатель, елозя на коленях и защищая руками голову, умолял: — Стой, Григорьич! На всю жизнь уроком будет… Большун нам скомандовал: — Пошли, ребята, бате подможем. Но наша помощь не понадобилась. Батя встряхнул управляющего и поставил на ноги. — Ну то-то ж, бродяга! — промолвил он с хрипотцой. — За детишек сничтожу. Нашел, с кем в войну играться… Управляющий вскинулся на жеребца, злобно глянул на батю и был таков. А мы, сгрудившись в одну стайку вокруг отца, удалились к себе в хату. Батяня сказал: — Ох, беды с вами наживешь. Недаром говорят в народе: с сильным не дерись, с богатым не вяжись. — И, подумав, неожиданно добавил: — Да и то сказать — черт те нес на дырявый мост… — Батя, мы бы тебе подсобили! — Ну-ну, помощники мои! Племя зеленое! — улыбаясь, отозвался отец и надолго задумался. Видно, всерьез опасался теперь лишиться своего места. А каково было с таким семейством остаться без заработка? Но в тот раз все обошлось. Вот так он и возился со своим потомством. И вскормить надо было, и вспоить, и заступу оказать, и уму-разуму научить. Дремать в жизни ему не довелось…5

И могла ли наша мама содержать нас в холе да в воле? Вот обе руки заняты у нее — месит в квашне опару на хлеб, ногой колышет люльку, а у подола ее толкутся малышки. — Мам, мам! Возьми на ручки! Или с ухватом да с чепелой — сковородником — в руках полдня возится возле печи, отрываясь на минутку — подмести, прибрать в хатке. Тут же которого и обмыть, и причесать, и рубашонку из обносков сгородить — все мама. Она в каждом из нас души не чаяла. И старалась сделать так, чтобы всякая работа казалась нам как бы забавой. А коль видела, что работа нам не под силу, говорила: — Давайте, ребятки, я сама все сделаю. А вы ступайте порезвитесь малость. А то пройдет ваша пора — и вспомнить не о чем будет… И как она успевала, как управлялась? Ни жалоб, ни упреков никто от мамы не слыхивал. Но, бывало, невзначай и скатится у мамы слезинка, другая, и тогда сразу облепят ее дети: — Что с тобою, мама? Почему, мама? А о чем те слезы — знать было только маме. Как и отец наш, родилась она тоже в бедной крестьянской семье, а в восемнадцать годков связала свою судьбу с бывшим солдатом. И, не успев оглянуться, стала мамой большой семьи. Призадуматься было о чем. Коль занедужится маме, все население хатки затихает. Даже маленький Николашка, подняв вверх пальчик, словно показывает: «Ну, тише же вы! Там ведь мама, и нехорошо ей…» Тут уж много не говорили, кому что и как делать, — понимали с полуслова. Душно в летнюю пору в хатке — надо освежить воздух. И Большун командует: — Ребята, хватай ведерки, котелки и кувшины. За криничной водой пошагаем. И не шагали, а на рысях, вприпрыжку мчались за полную версту. А то скажет Большун: — Молитесь богу! Все молитесь! И, встав на колени, молимся богу. Но молитвы нам неизвестны и знаем лишь три слова одной-единственной: «Верую во единого бога…» Но, когда было нехорошо маме, каждый изобретал свою молитву, которая должна была сотворить неведомое нам чудо… А станет хорошо маме — всем хорошо. Вот так и росла назло врагам, на усладу нам поросль молодая племени Кругликовского, как говаривала бабушка Сыроежка… Но пора и о самой бабушке рассказать поподробнее…6

Как не вспомнить бабушку, с именем которой связано твое детство! Хотя бабушка Сыроежка доводилась лишь дальней родственницей отцу, у нас и в помыслах не было считать ее не своей бабушкой. Отец-то и мать нас маловато баловали байками, — видно, недосуг им был, все заслоняли насущные заботы. Зато у бабушки Сыроежки ее речи про деревеньки ближние и дальние лились как те же сказки. — Называлось село наше Красное. А по правде вам сказать, ничего-то красного в нем не было. Повеселит этак по весне речушка Федора, полсела затопит. Суматохи немало бывало: коровы ревут, овечки блеют, свиньи хрюкают. Ну, и народ, стало быть, от мала до велика — все на речке. И хоть беда у которого стрясется, а все ж весело. Зато летом речка Федора и вовсе пересыхает — негде и свиньям в грязи поваляться… — Да хоть бы сытно жили, — продолжает бабушка, — а то знай — одну картошку уминай да бездушной капустой брюхо набивай. Потому как земелька наша, которой у мужиков и есть-то самая малость, за многие годы монастырем до крайности была доведена, один быльняк растет. Село-то наше в недавнем времени под монастырем ходило. Как на барина, на монахов мы работали. И теперь впроголодь проживают. А промыслов вокруг тож никаких, на земельке только и перебиваются. Одежонка — зипун да малахай, портки да рубахи замашные, все тож с хозяйства брали, сами пряли, сами ткали, сами и прикрывались… Так-то и Федька с Нюшкой, то бишь ваши батяня и маманя, помыкались, да видят, как бы христарадничать не довелось. Снявши шапку, просить: «Теть, а теть, подай кусочек на пропитание… А нет ли, теть, убоинки?» — Не хочу я христарадничать! — вдруг взвизгивает Пашка. — Не хо-очу! — А то вот таких мальчонков в поводыри к слепым пристраивали, — не унимается бабушка. И все рассказывает про ту избенку, где в молодости проживали отец и мать. — Неприглядная избенка, наполовину в землю вросшая, с одним-единственным оконцем. Малышки — Манюшка, Ванятка и Васятка, — пузатые от картошки, чумазые от копоти, стало быть, играются на дырявом полу. Нет, не по нраву была нам такая деревенская житуха. Большун сказал: — Я припоминаю ту хатку — там и печка была без трубы, от дыма и деваться некуда. День и ночь плачешь. Не надо нам Красное, у нас тут куда как привольнее! — Так-то, соколятки, — продолжала бабушка, — человек родится и свободным, и равным со всеми людьми, и без всякой накипи и корысти. И жил бы он такой жизнью, воспринятой от рождения, — был бы веселым, радостным и бескорыстным. А гляди-ка, как захлестывает жизнь! Как зверюка, а не человек иной становится. Только одни дети и живут нынешним днем. Самая лучшая пора в их жизни… Бабушка затихала. И крепко прижимала нас к себе, нежно поглаживая по головам. Неизвестным осталось, почему бабушку Сыроежкой называли. Была она крепко сбита, могуча в плечах, но нрава покладистого, тихого, — может, отсюда и пошло это прозвище. Только в те времена невдомек было спросить об этом, а сама бабушка не сказывала. Работала бабушка весело. С припевом начинала, с песней кончала. Не чуралась она и нашей компании и нередко участвовала в наших забавах. — Ну, ребятухи, — бывало, скажет, — тащи сюда бреденек. Мой черед пришел «взаброд». И, обхватив уключину бредня, брела в самую глыбь. И уж тогда такого не случалось, чтобы рыбина, хоть и с пуд весом, затянула бредень в омут. Забродчик из бабушки был самый надежный. Нередко она нас и из беды вызволяла. Заберутся иной раз малышки в глубь темного бора, прихватят там темной ночки и заблудятся. Бабушка и там их отыщет. — Эко, куда запрятались! — весело скажет. — Накося, ребятки, хлебца вам малость принесла, проголодались небось… А однажды мы объелись лесным диким медом. Да так, что хоть караул кричи. Спасла и тут бабушка. — Эка, пчеловоды! Видать, не с вашим носом калину клевать. Пошто так-то навалились? Видно, доведется пузо распаривать. И, недолго думая, натаскала сухого хвороста. Запылал костер — жаркий-прежаркий. А бабушка выстроила весь наш выводок вокруг костра, приговаривая: — Жарь пузо! Жарь! И сама, как воевода перед своей ратью, похаживает. И что вы думаете? Часа через два мы уже носились взапуски по зеленому лужку. А вечером, окружив бабушку, под песенку запечного циркунчика, снова слушали, как гутарит она про деревеньки ближние и дальние. — Да, да, соколятки! У нас-то в Красном сладенького и в помине не было. Заместо сладостей с деревьев мязгу сдирали и поедали. — Чего, бабушка? Мязгу, говоришь? — Ну как там, мездра, что ли? Так-то, кажись, полесовщик называл. Дерево пустит сок, ну, кто попроворнее из мужиков, шасть на дерево. Снимет кору, а под корою и есть мязга — вязкая, душистая, сладковатая. Ножиком так ее ленточками и сдирает. А мы, девки и бабы, бывало, просим: «Дядь, дядь, скинь хоть ленточку!» — И как, бабушка, скидывал дяденька? — А как же, скидывал, скидывал. Иной раз наглотаешься до тошноты. Так вот всем селом немало деревьев оголяли. Деревья-то и засыхали. Бывало, и к суду за это дело притягивали. Прихватят таких-то мязгодралов в лесу и на отсидку в клоповник при волости. Глядишь, недельки две-три и выдержат. Так наших красносельских и кличут: мязгачи да мязгачи… Да оно, что ни поп, то и приход, — певуче продолжает бабушка. — И что ни деревня, то и поверье. А в деревне — что ни двор, то и прозвище. Клинковских «долотчанами» дразнят. Рыбку, стало быть, на долото ловили. Расселись этак мужики-бородачи у речонки возле шляха и заместо крючков приладили к уде долото. Да и приговаривают: «Ловись, рыбка, на долото, ловись большая и малая ловись». А тут погонщики гурт скотины купецкой прогоняли. Диву даются — как это на долото рыбку удят? Ну и загляделись, рты пораскрывали. А бородач один и выкрикни: «Эх, сорвалось!» А сосед ему отвечает: «Тут сорвалось, зато там повялось». — Где повялось? Бабушка! — Да из гурта купецкой скотинки. Три телушки и увели. И бабушку уже не остановить. — Упороевцев «мякинниками» прозывают. Мякину с голодухи ели. Паниковцев «распояхами» кличут. Снопы жита, стало быть, с барского поля под рубахами таскали. Какой там нужен поясок? А всю-то нашу Орловскую губернию «дубинниками» окрестили. Забрались эдак бородачи с дубинками под Черный мост, купчика задумали обласкать. А тут и грянул гром, и мост задрожал, загудел, заходил. Вожак и выкрикни: «Купчик по мосту едет!» Да пошли в суматохе друг дружку дубинками валтузить. В кровь поискалечились. Разбирай там, кто свой, кто чужой. Ночка — ни зги не видать. Вот тебе и дубинники… Знала бабушка на всю округу про каждое село и деревеньку меткую русскую присловицу, на всякого Егорку — свою поговорку.По грибы

1

Батя не раз говорил: — Живем в лесу, пням молимся, щи лаптем хлебаем. Во многом-то он и прав был. Живого стороннего человека, как диковинку, мы редко и встречали. Забредет случайно какой мужичонка из ближней деревни — на лаптишки ли лык надрать аль пару оглобелек припасти. Вот и все сторонние люди. Зато лес для нас был, как для рыбака — море, а для пахаря — нива. Бывало, еще только начнет заря отбеливаться и туман еще над землей плавает, а уже заявляется наша подружка Фекла и покрикивает: — У, сони непутевые! Все дрыхнете? Вот окачу из ведерка — враз всхватитесь. Грибники тож… — Да мы тебя поджидали. Сей минутой будем готовы. Какая ты додельная! — отвечает ей Большун. И тут же командует: — Живо, ребята, вставайте! Собирайтесь! Сборы коротки: кузовки, лукошки и узелки с харчишками мама еще с вечера приготовила. А вот лапти перепутали. — Ты куда мои лапти схватил? — спросонья всполошился Васька. — Эти мне и на нос не годятся… — А мои Пашка подцепил. Эй ты, Черногуз! — наседает Большун на Пашку. — Подавай сюда мои лапти! — Вот умоюсь и переобуюсь, — отвечает Пашка. — Ты чего? Умоюсь? Все счастье и смоешь, а грибки ногами сшибать будешь, — поучает Большун. Наконец, закинув за плечи кузовки и лукошки, а Фекла — большую плетуху, пошагали молча к лесу. Но очень скоро Фекла не выдерживает — начинает болтать с Ваней, толкает Ваську, подставляет ножку Пашке. И все хохочет и хохочет. Будто леший взялся ее щекотать. — Хватит, тарабарка! — пытается остановить ее Вася. — Ну, Васютка, милый, нелюдимый, не буду больше, убей — не буду… — Полюбовалась бы зорькой да дурь из головы выкинула бы… Какая вокруг благодать… А зорька утренняя и верно красива. Повсюду поблескивает, светится крупная роса, особо выделяясь на сплетенных пауками сетях. Небо синее, и ни единого облачка на нем. Не вздохнет и ветерок. Тишина. — День нынче должен быть ясный и жаркий, — говорит Большун. И чего-то он не знает! И все тропки да дорожки в дремучем лесу, и как по звездам путь держать, и где роют звери норы, и соловьи где поют. Все знает Большун. Вступаем в лес — в стройный, сосновый, звонкий бор. — Двигать, ребята, будем через старую пасеку, к малому становищу, — говорит, — потом к болоту Ловча, к заветному кадучку[1]. — А коль сблудимся? Что делать будем? — беспокоится Фекла. — Ну ты-то не сблудишься. Проворна не в меру. А то денька два и на сосне посидишь. — У, какой! Тишина в бору на ранней зорьке — только врачун-дятел простукивает и лечит красный бор да заунывно перекликаются иволги, перебрехиваются хохлатые, в узорном оперении сойки да невзначай перед самым носом из густой травы вырвется тетерев. Вздрогнешь от неожиданности. Лесную жизнь почуешь… Бредем поодиночке, всяк сам собою, чтобы оглядеть излюбленные местечки, обкружить болотце, пошарить в вереске. А потеряв друг друга из виду, скликаемся: — Ау, ау! Тут я, тут… Просторны и величавы брянские леса! Красный стройный бор с перекатами, темный-претемный могучий ельник со мшарниками болот, зеленые дубравы… Из края в край не охватить, не измерить брянские леса… Забредешь в дебри непролазные. Дико и угрюмо вокруг. Могучие сосны, ели и белая береза в поднебесье перешептываются неведомо о чем. Задерешь голову ввысь и невольно думаешь: какой же ты маленький, какой беспомощный! И в душу закрадывается что-то жутковатое… Где-то здесь, в лесах, таятся и лоскутки от древней речушки Брыни. Брынь-брынь, а купчик брякнул мошной и сказал: «Быть тут городу Брянску!» И на холмистом берегу реки Десны вырос город. Так повествуют деды-старожилы. Но еще издревле ступала здесь нога человека. О чем бабушка Сыроежка так говаривала: — Утеклецы те люди были. От царских служек в непроходимые леса забивались. Брянскими разбойниками их прозывали. Но простому люду зла не чинили. А купчиков да господ каких — начисто обирали. А то и вовсе сничтожали. Следы их стойбищ — неглубокие ямы от незатейливых жилищ-балаганов да колодец, в котором все давно сгнило, перегнило и мхом заросло, можно и теперь отыскать. В память о них эти места и по сей день зовутся Большим и Малым становищем брянских разбойников… И кажется, те древние люди неслышно притаились за деревьями, бородатые, с взлохмаченными головами, с дубинками в руках, и вот-вот выступят… Часа через три-четыре наша ватага, истомленная душным бором, стягивается к болоту Ловча, к кадучку. — Что ты скажешь? — разглядывая свои штаны, сокрушается Ваня. — От штанов одни лоскутки остались. — А у меня лапти разъехались, — подает голос Пашка, — онучи вместо лаптей надо прилаживать… Я же и вовсе без лаптей остался. И хвалюсь: — А мне так еще легче! — и пританцовываю на одной ножке. Спокоен только Васька. Он раскинулся навзничь на зеленой траве и, почмыхивая носом, наблюдает за коршуном в небесах. Вроде бы вместе с ним парит в поднебесье. Мечтатель… У кадучка был лишь короткий привал — маленько перекусить да испить горьковатой, отдающей болотом водицы. И снова в путь. — А грибки-то мы проспали, ребята, — неожиданно говорит наш вожак. — Навалился из деревенек народ спозаранку — оставили нам одни корешки. Не двинуть ли нам за болото? Там-то мы кузовки враз наполним…2

Но что за болото — Ловча? Нами, меньшими, оно не изведано. Большун нам объясняет: — Такое это болото — и за летний день не обогнуть. Топь тож непролазная и змеи кишмя кишат… А мы на все согласны. — Пошли, ребята! — подает голос Пашка. — Раз наметили — кровь из носа, а грибков надобно набрать… — Я перед держать буду, — хорохорится Фекла. — Ну, раз так, — говорит Большун, — ломайте хоть вот эту березку и цепляйтесь за нее. Будем двигать в один след, как волки, полным выводком. И полезли в болото. Впереди Фекла, за ней — Васька, Пашка, я и последним — Большун. Он командует Фекле: — Вправо, влево, прямо держись! Поначалу болото казалось вовсе не страшным. Но чем дальше от берега, тем труднее путь. Бредешь по пояс в рыжей жиже, болото как живое, так и ходит ходуном: то провалишься в пучину, то дохнет трясина и выкинет тебя наверх. Остановись на минуту — засосет на месте. Ловчее всех Фекла. Она, как коза в капустнике, прыгает с кочки на кочку без промаха. И посмеивается: — Ну, ну, ребята! Давай по моим следам! А у Васьки что ни прыжок, то неудача: попадает между кочек. — Вот будь неладна! Прорва и есть прорва… Никудышные дела у меня. Босиком так и прохватываю верхний болотный наст. На каждом шагу ныряю чуть ли не по самую шейку. Хорошо еще, что за мной бредет Большун. Он то и дело выхватывает меня наверх. Так и бредем, плывем. Припекает ласковое, приветливое солнышко, подувает свежий ветерок, колышет чахлые кусты да желтую траву-осоку. В стороне справа проглядываются просторные заманчивые луговины с белыми цветами. Но это обман. Трясина там и топь бездонная, цветы бездушные. Ступи только — каюк! Зато раздолье здесь уткам разных пород. Не счесть и дупелей, бекасов. А коростели-драчи без отдыха надрываются: — Драть, драть, отдирать… Беспрестанно курлыкают журавли: — Кут-тырло, кут-тырло, кут-тырло! Но вот Фекла вдруг замерла на месте и таинственно шепчет: — Братцы мои миленькие, слушайте, слушайте! Возня какая-то в болоте! Не черти ли чертыхаются? Вся наша ватага тоже застыла, не замечая, как болото делает свое дело — засасывает. И слышим: впереди, в кустах, барахтанье, охи, вскрехи и фырканье. Фекла вскрикнула и упала промеж кочек, затаилась. — Ребята, лоси двигают! Ату, алю! Аля-ля! И вслед за ним покатилось: — Держи, лови! Гой, гой! Лоси бросились в сторону. Затрещали кусты, захлюпала, зачавкала болотная грязь. И постепенно все затихло. Поднялась и Фекла — вся рыжая, блестят лишь глаза да белые зубы. Трясется, еле лопочет: — Ой, братцы мои, наваждение! Навовсе чуть болото не затянуло. Где я? — Да тут ты, на кочке стоишь. Храбрая какая! — И, родимые мои, крепко я чертей боюсь! Глянула — а там рогастый! — Да от тебя и черти сбочь свернут, — говорит Ваня, — красива не в меру и лихости хоть отбавляй. И снова бредем, плывем. Под ногами все хлюпает и волнами ходит, как на пружинах…3

Вот какие брянские леса! Казалось, болоту и конца не будет. А вот уже раскинулось перед нами широкое поле. На холмистых перекатах белеют пески. Вокруг поля темнеет мощный бор. И чудится в нем что-то сказочное — простор и величие. Он-то нам и нужен… Сосны и ели в два-три обхвата, на макушку глянешь — шапка валится. — Мачтовый, настоящий корабельный, — закинув голову, сообщает Большун. Но грибов тут и в помине нету. Все ягодником заросло: черникой, голубикой, черномалинником и костяникой. И мы, словно тетеревиный выводок в клюквенном болоте, рассыпаемся по ягоднику на кормежку. Неугомонная Фекла и здесь покоя не дает: — Васютка, глянь, какие! Глазастые, а смашные — язык проглотишь! — Дуреха! Да это ж волчьи ягоды, отрава! Скорее водой отпивайся, авось пройдет! … Скоро мы зашагали в глубь леса. Появились бугры и подернутые мхом лощины. Меняется и лес — красуются дубки, белая береза и липа. И грибов тут — по десятку, по два в семейках, прямо на виду. Тащиться в этакую даль через болото немного находится охотников. Фекла, широко раскинув руки, мечется от семейки к семейке белых грибов-боровиков, выкрикивая: — Чур, мои! Чур, мои! — Все твои, — смеется над ней Большун. — Снимай-ка платьишко, а то плетушка твоя внакат будет… Но Фекла вовсе не жадюга. Азарт ее захватывает. Заметит издали белый гриб и летит к нему. А по пути пяток ногами стопчет. Нет, так грибы отыскивать не годится. Иное дело — бредешь медленно-премедленно, зорко проглядываешь каждую пядь. И вдруг под желтым листом либо под хвоей, а то и под зеленой травой замечаешь коричневое или нежно-желтое пятнышко. И застываешь на месте. Душа в пятки уходит. Гриб! Белый…

4

Грибникам, как и охотникам, положен привал. Распластались мы под кудрявой березкой на поляне, и враз охватила всех дремота сладкая-пресладкая. И неизвестно, когда бы сумели мы проснуться, если бы не вожак. Он-то за все в ответе. — Вот так вздремнули! — всполошился Большун. — Живо, ребята, вставайте! Вот-вот ночка спустится. Ночь не заставила себя долго ждать. В лесу она внезапно наваливается. Обратно к хатке шагаем, минуя болото. Хоть и доведется топать, как говорится, семь верст до небес и все лесом, да делать нечего. По лицу хлещут невидимые ветки. Натыкаемся на кочки, на валежник. Не хочется ни шутить, ни говорить. Всяк сам собою занят, — как бы скорее дотянуться до хатки. Только изредка подает голос Большун: — Держитесь, ребята, поплотнее, цепляйтесь друг за друга. Теперь он сам впереди идет, никому не доверяя. И как-то минует и вывороченные с корнем деревья, и топкие болотца, и густые заросли. Да на ходу еще приговаривает: — Фекла, жива ль ты? Медведь не сцапал? Эх, звездочка, звездочка, проснись, покажись! Никак пути-дорожки не видать. А! Показала медведица свой хвост… И вдруг ночную тишину нарушило жуткое завывание волка. И вслед за первым на разные голоса со всех сторон начали отзываться второй, третий, пятый… У-у-у! Душу мотает, мороз по спине полез. А Фекла шепчет: — Ох, родимые мои! Последний конец настал. Вчистую всех прикончат. А тут еще над нашими головами раздается дикий вскрик: «Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Ух, ух, ух!» И перекатным эхом понеслось по лесу: «Ха! Хо! Ух! Ха! Хо! Ух!» И снова наступает тишина — зловещая, таинственная. Васька поднимает Феклу и говорит: — Ну что ты, аль сову не слыхала? — Братцы мои родненькие, да ничегошеньки я не вижу. Куриная слепота одолела, — всхлипывает Фекла. — Ладно, давай карабкайся на загорбок, — говорит Большун. И все семь верст до самой будки путевого обходчика тащит Феклу на собственных плечах. Чем же притягивает, чем же манит к себе лес? Вот так наплутаешься за день, ног не чуешь. И даешь себе зарок: «Ни за что больше вдаль не потяну». Даешь, а сам думаешь: «Ну как же не изведать еще невиданные места? Как усидеть дома?» И приплетешься из леса домой — отчего-то все по-иному выглядит: веселым, приветливым, будто подновили тебя самого. Кажется, и дело-то пустяковое — грибы собирать, а так они взбудоражат — всю ночь потом перед глазами маячат. Никак от них не отделаться. Да и как сказать — не только ради удовольствия ходили мы в лес. Была в том и нужда немалая. А что нам давали грибы — расскажем в следующей главе.Ярмарка

1

Вот вам, ребятухи, и грибы-боровики. А чтобы до дела их довести, большая маята предстоит и маме, и старшей сестренке Мане. Долго они возятся возле печи — надо докрасна ее накалить, начисто под вымести. Три-четыре раза мама в лохани помело смачивает и все возит им в печи. И лишь после этого на голые кирпичи загружают полную печь грибами. Да еще и второй ярус на железных листах сооружают. А печь артельная — семь кузовков вмещает. Находилась работа и для нас, детворы: очистить грибы от мусора, протереть тряпочкой, чтобы ни одной песчинки не осталось. Надоедливая работа, но что поделаешь — надо. Вечером, как только остынет печь, надо разгрузить ее, сухие грибы нанизать на суровую нитку, а те, что с сыринкой, отправить на печку досушиваться. Ну, а самые мелкие, по пуговочке, боровички мама томит в уксусном взваре. И до того они вкусны, эти маленькие, — и сытны, и душисты, и ароматны — язык проглотишь. — В меру, в меру, ребята, наваливайтесь, — предупреждает мама. — Это не картошка. Горя потом с вами хватишь. Но, помнится, горя от таких лакомых грибков вовсе не бывало. А знай только облизывайся да водичку взахлестпопивай. Сушеные же грибы шли на продажу. Бывало, батяня говорит: — Собирайся, ребята, на ярмарку поедем. Грибы повезем продавать. — Всех возьмешь? — загалдит сразу весь выводок. — Куда со всеми тронешься? На двух телегах всех не поднять! Черед вроде бы Пашки и Гришки пришел. Старшие-то не раз на ярмарке бывали… И мы с Пашкой — на седьмом небе. Чего только не слыхивали мы от старших братьев об ярмарке: и медведь ручной там разные фокусы выделывает, и обезьянка танцует, и заморские свинки счастливые билетики вытаскивают!.. А завлекательнее всего — карусель. Вертится да кружится она, музыка наигрывает, а ты верхом на коне катайся, дух захватывает… — Ну что же? Принимайтесь-ка, ребята, за сборы… Ванька да Васька мерина Мальчика в телегу закладывают. Понятливый Мальчик сам помогает себя запрягать. Вытянет шею и головой в хомут пролезает, сам же и между оглобель станет. Смирно стоит. — Умница, Мальчик! — хвалит его батя. Батяня усаживается боком на край телеги так, что ноги свисают до земли, в левой руке — вожжи, в правой — кнут. Мы с Пашкой забираемся на мешки с грибами и вертим головами, как хохлатые галчата в гнезде. Вся семья — большие и малые — окружают воз, провожают нас на ярмарку. — Гляди же, отец, за ребятами, — дает наказ мама, — неровен час — стопчут в толкучке… — Ладно, ладно, мать, чай не маленький! Ну, с богом, поехали! Чуть шевельнул батя вожжами, Мальчик уж навострил уши и с места тронул веселой рысцой. Только пофыркивает да селезенкой поекивает. — Ну-ну, пошел, Мальчик! Никак пути-дорожки одним лесом верст двадцать пять наберется да гаку с пяток верст полями будет… — не то нам, не то Мальчику рассказывает батя. А вот и темный зеленый бор начался. Тут сплошь почти один ельник да кое-где, стараясь выдраться к солнышку, проглядывают тонкие, прогонистые сосенки. Здесь и в светлый день мрачно, сыро и неприветливо. Разлапистые ветви елей то и дело задевают нас с Пашкой. — Держись, ребята, крепче, — предупреждает батя. — В таких-то глушных лесах частенько на дереве кровожадные рыси тулятся. Затаится этак среди сучьев и сверху кидается. Лихой зверь, хитрый. Но чтобы на человека нападать — таких случаев почти не бывает. Человек есть царь природы на земле. Все ему подчинено, все на свой лад приспосабливает. Да вот поди ж ты — силен медведь, да воли ему нет… — рассуждал вслух отец. Выбрались на полянку, и снова ласкает нас чуть подернутое дымкой августовское солнце. Дорога ровная, хоть боком катись. Мальчик, вскидывая голову и отбиваясь хвостом от оводов и слепней, пошел вскачь. Повстречалась на нашем пути резвая речушка Ревна. — Почему Ревна? — Да потому, — отвечает батя, — что в пору вешних вод ревмя ревет. Но и сейчас, летом, речка тоже не тиха — помурлыкивает и катит свои воды бодро и весело. Дно прозрачное, песчаное, вода — светлая. Мальчик, не оглядываясь на хозяина, — видно, не раз уже испытывал этот брод — осторожно вошел в речушку и, добравшись до середины, остановился. Всхрапнул, потрепал мокрым хвостом по бокам и наклонился к воде. Жадно начал пить. В глотке у него забулькало, как в ручье. — Ну, ну, Мальчик, освежись, — ласково говорит батя. А мы с Пашкой переморгнулись да как бубухнем в речонку. Только столб брызг взметнулся. Мальчик испуганно рванул телегу и вынес на берег. — Вот-то неслухи! — напустился на нас батя. — Вылазь немедля! На ярмарку поспевать надобно. К полуденкам, гляди, самый торг завяжется… Но не так-то просто угомонить нас. Го-го-го! Да га-га-га! Шум и смех от всякого пустяка. И катим уже посреди широкого, просторного поля. По желтому жневнику повсюду разбросаны копны сжатого жита. Ряд в ряд выстроились, как солдаты. На копнах восседают вороны и сороки. А вдали, ближе к лесу, — тетерева. Жируют в вольных хлебах. Вдруг обочь дорожки из густого бурьяна вырывается косой и, прижав уши, катит за пригорок. — Лови! Держи его! — кричит Пашка. — Хватай его за хвост! — ввязывается батя и посмеивается. — Да хвост-то у него — цветок, никак не вцепиться. Мальчик, прянув ушами, еще веселее пошел. Город учуял. Тут уж мелькают по сторонам узкие полоски конопляника, рыжеватой гречихи и свежескошенного клевера. Вдали, поигрывая на солнце, засверкал церковный купол. — Тут брянским лесам и конец? — спрашивает Пашка. — Да нет. Этот городишко неведомо как затерялся в брянских лесах. А сами-то леса брянские, почитай, и до Москвы тянутся — не в одну сотню верст уложишься… Теперь мы едем уже не одни. Много дорожек проторено из дремучих лесов, из зеленых дубрав, из деревенек и хуторов. И все сбегаются к одной широкой дороге, ведущей в город Ревны. По дороге катят и ладно сбитые, крепкие телеги, и жидкие, тряские дроги, и даже настоящие фаэтоны. На привязи возле телег и дрог — коровы, бугаи и разных мастей и возрастов лошади. Около возов вольно гарцуют стригунки-жеребятки, прижимаясь временами к бокам кобыл. На возах — телята, овцы, свиньи. Мужики в по-праздничному белых холщовых рубахах, в белых портках и в лаптях с белыми онучами. На черных поясках болтаются кожаные карманчики — мошны с деньгами. Бабы с высокими кокошниками на головах, разукрашенными стеклянным мелким бисером, девки в цветастых сарафанах и таких же подшалках-платках, в плисовых безрукавках-хустках. Все едут купить, продать да себя показать и на людей посмотреть…2

Наконец мы на ярмарке. Обширная площадь сплошь забита телегами и дрогами. — Подворачивай сюды, Григорьевич! — зазывает детина с пышной черной бородой. — Соседями будем. В нос бьет запахами дегтя, конского навоза и пота, свежескошенной травы. Шум, гомон. Свистят вокруг свистульки, глиняные петушки — это надрываются ребятишки, надув щеки и выкатив глазенки. Оглядевшись вокруг, в самой гуще толпы мы видим волшебную карусель. Она вертится, поблескивая на солнце, словно кокошники у баб, украшенные стеклянным бисером. — Ну, ребята, пошли ярмарку поглядим… На зеленой траве, поджав под себя ноги, полукругом сидят слепые с непокрытыми головами, окруженные плотным кольцом зевак. Возле них мальчишки в лохмотьях — поводыри-следопыты. Наигрывая на лирах плакучие напевы, слепцы слаженно выводят:Барчуки

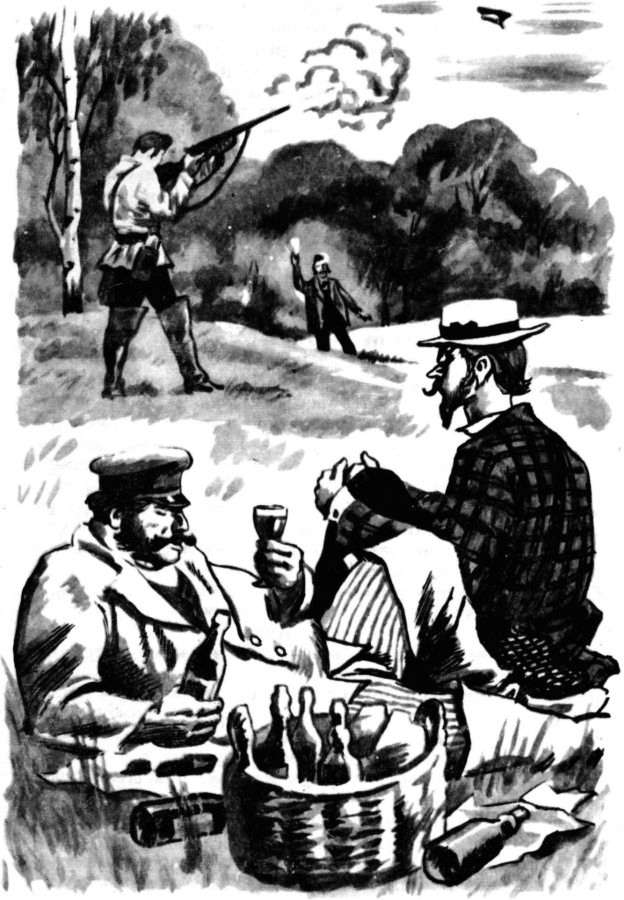

Случалось, бывали у нас незваные гости. Однажды июльским утром открыли охотники на деснянских лугах такую стрельбу — чертям тошно. — Кто бы такие могли быть? — прислушиваясь к стрельбе, гадал батя. — Не приезжие ли какие? Наши-то местные охотники зря заряды тратить не станут… А пальба между тем все приближалась к хатке. Выстрелы басовито разносились по окрестностям. Скоро показались и охотники. Ватага — человек пятнадцать. — Это же барчуки, — сказал батя, — а с ними и сынки пристава да попа благочинного. Теплая компания, ничего не скажешь… Всего-навсего лишь у двоих охотников болтались на тороках утята. — А шуму-то сколь! Гольтепа, одно слово… Вслед за охотниками подъехал фаэтон. В запряжке — пара серых орловских рысаков в яблоках, на облучке — самый главный ловчий — Фома — с широченной огненной бородой. Подвалил фаэтон к развесистому, могучему дубу. Началась разгрузка. И чего-то там не было! Корзины плетеные с разными кульками и свертками, бутылки с разноцветными ярлыками. Да всего нам издали было и не перечесть… Но оказалось, что и этих припасов недостаточно. Один из барчуков, смахивающий на птицу удода, поманил к себе батю и сказал: — А ну, Феодор! Дать сюда свежего сотового меда, кипящий самовар да карасей и лещей. Юшку будем варить. Понял ли, Феодор? Лицо у барчука было продолговатое, а сам он щупленький, с узкими плечами, нос, как шило, остренький. Струган-переструган, фуганен-перефуганен, и вроде бы человек получился, но чего-то словно недостает, что-то не настоящее… Большун сказал: — Ей-бо, настоящий удод! — Вон-на! Феодор! — сердито промолвил батяня. — Перекрестил! Поди-ка, как охранцузились! Нет, гольтепа, одно слово… — Что означало: никчемные люди. — Но что поделаешь? — продолжал он в раздумье. — Люби не люби, а жалуй… Эвон, как жизнь-то построена… Мы, ребята, видели, что и вовсе-то он этих господ не жаловал. А все же угождал. Но почему? Ответа на это не было… Тем временем батя напялил на голову сетку, зажег дымную гнилушку и опустошал свою пасеку. Кстати, там всего-то и было две колоды, две семьи. А нам скомандовал: — Давайте-ка, ребята, хоть каких ни на есть карасиков бреденьком натаскайте. — Каких им карасиков? — проворчал Большун. — Плотичками обойдутся… — Но все же взялся за бредень. А мама торопилась с самоваром и, глотая невольные слезы, вынимала, видимо, из своего девичьего приданого единственную скатерть… Под дубом, там, где обычно по вечерам собиралась наша семья, начинался пир. В котле на таганке варилась уха, Удод на вертеле поджаривал двух утят. Хлопали пробки, лилось вино, звякали друг о дружку пустые бутылки. Вокруг валялись объедки, куски хлеба… Потом охотники открыли стрельбу по порожним бутылкам, стреляли и по шапкам. Мы же, сбившись в гурток возле хаты, дивились: что это барчуки так разбушевались?

— Да на это много ума не надо, — сказал батя. — Одно баловство. Глядеть постыло. То-то добро зря гадят… Дармоеды! Не сеют, не жнут, а божий дар ногами топчут. Хлебушко топчут… Тьфу!

И казалось, вот-вот батя не выдержит, сорвется и выскажет барчукам все начистоту.

— Нехристи, что ль? — не удержалась и бабушка Сыроежка. — Уж чего-чего, а хлебушко у мужика, да и у всякого человека душу и сердце наполняет умиленностью. А тут… Погибели на них нету…

Мама стояла, скрестив на груди руки, глядя на своих питомцев, не обсохших еще после ловли карасиков. Тихо, с горечью она промолвила:

— Вот какая наша долюшка…

Мы же, сбившись в гурток возле хаты, дивились: что это барчуки так разбушевались?

— Да на это много ума не надо, — сказал батя. — Одно баловство. Глядеть постыло. То-то добро зря гадят… Дармоеды! Не сеют, не жнут, а божий дар ногами топчут. Хлебушко топчут… Тьфу!

И казалось, вот-вот батя не выдержит, сорвется и выскажет барчукам все начистоту.

— Нехристи, что ль? — не удержалась и бабушка Сыроежка. — Уж чего-чего, а хлебушко у мужика, да и у всякого человека душу и сердце наполняет умиленностью. А тут… Погибели на них нету…

Мама стояла, скрестив на груди руки, глядя на своих питомцев, не обсохших еще после ловли карасиков. Тихо, с горечью она промолвила:

— Вот какая наша долюшка…

Ученый народ

— Растут ребята, отец, — однажды сказала мама. — Как же дальше быть? В школу бы их отдать… А как отдашь, если раздеты, разуты? Ведь на людях будут. Да и кормить отдельно от семьи доведется. А жить где? Не набегаются ребята каждый день за десять верст… Ох, мало ли чего надо… — Придется телушку со двора долой, али овцу побоку, — сказал отец. — А квартирку я им наглядел у Гусачихи — добрейшая старушка. Сготовит что по малости. Харчишки-то со двора сами таскать будут… Так наши старшие — Ваня, Вася да Пашка — были определены в школу. Рады они были несказанно. Мордахи светятся улыбками, глаза веселые. А мама им наказывает: и берегитесь, и не озорничайте, и бабушку слушайтесь, Гусачиху… — Большун, спрос с тебя будет, — наставлял отец Ванюшку. — Ты у меня гляди, чтобы все было в аккурате. Мама собирает в сумку хлеб, картошку да яйца, запихивает ребятам в карманы орехи, еще раз каждого оглядывает, потихоньку прижимает к себе, гладит по головам. Бедная мама! Сколько приходится ей выносить на своих плечах! Раньше всех встать поутру, позже всех лечь, каждого обиходить, каждого обласкать. А уж если прихворнул кто-либо, задержался, вовремя не явился, так она и вовсе забудет и про обед, и про сон, все будет выглядывать в окно, прислушиваться к малейшему шороху. Вот все готовы. Батяня впереди, за ним Большун, Вася, Пашка. Пошли, зашагали! А мы, младшие, высыпали все до единого, провожаем. И скрылись уже из виду, только помахали нам шапками… Стоим, приуныли, будто потеряли что-то. Сиротливо стало вокруг. … За одну парту уселись наши старшие, хоть и не были равны по возрасту. А придет суббота, все вместе снова собираемся. Тогда в хате стоит гомон, как на ярмарке. Ванюшка занятные стихи нам читает, Пашка о разных странах рассказывает, о трех китах, на которых земля держится. Видит, что мы всему верим, и привирает безбожно. А младшие рады еще и тому, что с приходом старших обувка, одежонка, какая ни на есть, пусть не надолго, но поступает в общее пользование — деления на «твое» и «мое» мы не знали. В застолье тоже веселей, как все соберутся. Чашка полуведерная подавалась. В одном кругу и большие и малые, как добрая артель. Стукнет глава семьи по чашке ложкой, это и команда — начинай. Но чтобы тихо, мирно, и помилуй бог, вперед всех лакомые кусочки выхватывать. Найдется виновник — получай ложкой по лбу. И помалкивай. А два раза батя по чашке стукнет и скажет: «На жак!» — тогда все дозволено. И кто шустрее да ловчее — раза два-три обернется. После обеда батя, бывало, скажет: — Ну-ка, грамотеи, пособите отцу. Пишите барину записку. — Что, батя, писать барину? — Пиши так: «Ратнику отпущено сена — один стог и один копяк. Чепику только стог, а три копяка задержаны в залог, потому как Чепик не представил расчета с конторой». — Как же, батя, писать барину «копяк»? Надо бы писать «маленький стожок», — возражают наши грамотеи. — Да и Чепик и Ратник — это же не фамилии, а прозвища. — Вот заладили — прозвища! — усмехается отец. — А те и сами свои фамилии давно запамятовали. Всяк их знает по прозвищу, кого ни спроси в деревне. И сено тож: стог — это стог, а копяк — это если скинуты копны три-четыре вместе. Потому пиши, как велю. А я скреплю. Скреплял отец документы тремя крестиками (он не умел расписываться), а учет лесных угодий барина, порученный ему, вел на дубовом батожке. Зарубинки, крестики, вырезки разные — точная грамота, ни стереть, ни подправить… Телушки и овцы, проданных батей, хватило не надолго. Скоро невмоготу стало для семьи ученье наших ребят. Тогда на выручку пришла старшая сестренка Маня. — Пойду, — говорит, — на работу, к барину на скотный двор. — Что ж делать, доченька, — ответила мама, — не иначе, приходится впрягаться. Надо как-нибудь вытащить ребят из темноты. А батя, глядя на Маню, сокрушенно промолвил: — Выходит, бит небитого везет… В страдную пору бегали и мы, подростки, работать на барский двор: табак под корень срубали да отвозили его на лошадях в больших телегах к табачным сараям. Долог рабочий день на барском дворе, от зари утренней до зари вечерней — восемнадцать часов. А случалось, и вечера немало прихватишь — когда вдруг заявится сам барин. Зычно кричит на все поле: — Нажми, нажми, ребятушки! Перестоялся табак… — Черт бы его взял вместе с тобой! — негромко переговариваются бабы из соседних деревень, работающие на поденке. — Больше гривенника все одно ведь не заплатишь… Ну, а подросткам, вроде нас, за тот же длинный-предлинный день цена и вовсе медный пятак. Барин Семен Егорыч на сивой кобыле носится по своим угодьям. Всюду покрикивает: — Шевелись, шевелись, работяги! Летний день — год кормит… — Вон-на! День год кормит! — толкует дочерна загоревшая пожилая крестьянка, изможденная, с поблекшими глазами. — А мы полный год в работе маемся, и дай бог, чтобы хлебушка до рождества достало. А там на картошке перебиваемся, в левую руку и взять нечего… И все эти люди, крестьяне, хоть барин и скроется из вида, все равно торопятся во всю силушку, обливаются по́том: с поля табак увозят, складывают в копны просушенное сено, вершат стога и скирды жита, приговаривая: — Мужики! Как бы дождик не брызнул! Пропадет добро зазря… Таков уж русский человек: язык лопочет, а руки, знай, дело делают… Вот так и жили. Не сладко ели, на голых досках спали. Но крепко держалась семья на верности, на любви. Тем и брали.В учении

Бабушка Сыроежка говаривала: — Сколько кобылка ни прыгай, а хомуток найдется… Пришел черед расстаться с домом и нашему Боровику, и я узнал, что такое Кузькина мать. Мать и отец долго ломали голову, как быть со мной. — Подтянулся хлопчишко, на одиннадцатый повернуло, надо и его поучить, — настаивала мама. — Никак рознить ребят нельзя. Что одному — то и другому, всем поровну… — Да, мать, я тож не раз подумывал, как быть. Отдать с большими в Кокино, в школу, — не сдюжить. Ты на гору, а черт тебя за ногу: стой, погоди! Так и не могли ничего придумать, но завернул как-то к нам дядюшка Володя, мамин брат, и присоветовал: — Можно мальчонку и ко мне. Глядишь, и по хозяйству притрется, да заодно и в школу побегает. Учить надобно, чтоб жизнь понял… — Да-а, — задумчиво сказал батя, когда дядюшка распрощался. — Не по нутру мне твой Володя. Сыта свинья, а все жрет, богат мужик, а все копит… — Скажи-ка, и в достатке живут, и семьей не обременены, — отвечала мама, — а все скаредничают, копейки подсчитывают. А жизни, чтоб настоящей, нету. Но, видимо, родители не нашли иного выхода, и вскоре нежданно-негаданно попал я в деревню Мякишево, в ученье к дядюшке. И нужно ли говорить, что чувствовал себя там, как зверек в клетке? Дядюшка мой был брюхаст, лобаст, с мясистым носом, и шею колесом не объехать. К тому же старой закалки: суров, себялюбив, чванлив. Выбился возле барина и голову вверх поднял. Потом где-то на Ярославщине у таких же господ служил, в управители имением вышел. Так и набрался спеси — не подступиться к нему, на дикой козе не подъедешь. Возвратясь в свое Мякишево, обзавелся лавчонкой, торговлей занялся. В доме он был полновластным, не терпящим возражений хозяином. Все на цыпочках перед ним ходили. — Ну, тише вы! — предупреждала тетка, дядюшкина жена, меня и дочку свою Клавушку. — Сам идет… И Клавушка, которая доводилась дядюшке подчерицей, курносая, курчавая, напомаженная, готовая к выданью; и тетушка, дородная, разъевшаяся на добротных харчах, с отвислым подбородком, стоят перед дядюшкой, не шелохнутся… Тетушка называла Клавушку «моя фирная барышня» и перед нею юлила. А Клавушка подмазывалась к дядюшке, папочкой его звала. На меня же Клавушка глядела, как на неровню. А дядюшка поначалу со мной и трех слов не сказал. Не порадовала и деревня. Хаты маленькие, покосившиеся, прилепились по взгорью, стоят уныло. Ни дерева, ни куста вокруг, неприветливо. Внизу, возле деревни, болотина. Пасутся там три — четыре лошаденки, с десяток телят да пять — шесть стаек гусей. Посередине болотины промыто русло речки. Но воды в ней — и гусю лап не намочить. Ребята соорудили здесь запруду, но и у запруды неглубоко — по пояс подростку. И вода здесь мутная, синюшная — поверху плавает гусиный пушок и перья. В жаркий летний день тут кипит жизнь: лошаденки, погрузившись по брюхо в воду, помахивают мокрыми хвостами, у самого берега в вязкой грязи копошатся свиньи, а рядом — ребята всяких возрастов, вплоть до самых малых. Эх вы, мазурики! Показать бы вам наше Усовье озеро, сочные, заливные деснянские луга, запустить бы вас в сосновый брянский бор! Вот бы ахнули! Нет, я все еще жил своим Усовьим озером, своей хаткой и никак не мог привыкнуть к одиночеству, все сильнее чувствовал несправедливость. Живут же бок-о-бок с деревней два барина. Их усадьбы, выделяясь на косогорах, переглядываются через болото, как родные сестры. Пышные липы, тополя и клены манят в прохладу, поблескивают просторные пруды… Но все это угодья барские. Деревенским малышам туда доступа нету. И куда ни глянь — всюду в барское упрешься, повсюду запрет. Все раздолье для ребят — болото. Верно говаривала бабушка Сыроежка: — Вот те и Русь святая, дорогая, кому родною матерью, кому злой ведьмой доводится… Как-то потребовал меня к себе дядюшка и повел такой разговор. — Садись-ка рядком, потолкуем ладком, да и к делу уж надобно приглядываться. Чай, уж не маленький, — говорил он, через каждое слово вставляя свое «уж». — Перво-наперво будешь бегать под горку в сараюшку керосин да деготь мужикам отпущать. Мерку там уж сам увидишь — фунт и полфунта. А цеплять из бочки старайся с бегу, с наскоку, сунул ее и тут же выхватывай. Так уж и получится — зацепил вроде бы сполна, а в мерке уже не более половины… А промеж дел уж, — продолжал он, — дровишки рубай и по топкам их разноси. А там конюшню да коровник надобно вычистить, корму скотине задать, напоить надобно. Еще Володьке с Аниской воды подсобишь натаскать да сепаратор крутить. Так-то уж, в хозяйстве завсегда работа найдется. Кусок хлеба всяко отработать надобно. А на ночевку будешь бегать к Марье да заодно и хлебать там будешь. Понял ли? — Все понял, — отвечал я. Хоть понял всего лишь наполовину. Но переспрашивать не решался. И началась моя новая жизнь — трудовая. До свету встать, затемно убраться. А дядюшка все учит, все торопит: навоз надобно вывезти, воды натаскать, лошадям и коровам подкормки накосить. — Ступай-ка, ступай-ка да поворачивайся! И так-то за день-деньской наступаешься, что к вечеру чуть шевелишься. Хорошо еще, закалка добрая была, а то и вовсе ноги бы протянул… Погоняет и тетушка: то молочную вымыть, да чтоб березовым голиком проскрести, свиней сывороткой напоить, кухню и горницу подмести, по углам паутину снять и… и… горшочек из-под кровати Клавушки вынести да водичкой его ополоснуть… — Чего ты! Тетушка! О горшке дядюшка ничего не упоминал! — а сам на нее — зверем. — Вот каким ты волчонком глядишь! — рассердилась тетушка. И ладит подзатыльник отвесить. — Стой, стой, тетушка! Подзатыльников нам и мама никогда не давала, никогда… Не дамся! Прижался к стене — пусть только тронет, укусить готов. Видно, тетушка не на шутку испугалась: и рукам волю не дала, и дядюшке не пожаловалась. Так-то вот я и обживался на новом месте: с утра раннего и до вечера позднего у дядюшки в работе. А на ночевку и похлебку хлебать по его же наказу отправлялся на другой конец деревни, к Марье. Марья — это и есть моя тетя Маша, мамина сестра и дядюшкина тоже. Тихая, смирная, душевная и забитая нелегкой жизнью. Лицо все иссечено бороздами, на лбу — сероватая родинка, в ушах болтаются медные серьги. Проживает тетя Маша со своим дряхленьким отцом, разменявшим уже девятый десяток, с сыном Володькой, плотным, здоровым детиной, и с дочкой Аниской — приземистой, широкогрудой — хоть завтра в невесты собирай. Хатка — ветхая, дедушка — древний, тетя Маша — тихая, задумчивая, выглядит уныло, как преклонных лет старушка. Но с тетей Машей я отвожу душу. — Вставай, сыночек, — совсем как, бывало, мама, будила она меня. — Трудовой день наступил… Голос ее льется тихо, ласково. — Дай, тетя Маша, хоть чуточку еще вздремнуть! Ну хоть одним глазком! — Ох, болезный ты мой, поди тож за день наломаешься. Да что же делать? Трудиться надобно, хлебушко отрабатывать. Так-то всей семьей и работаем на любезного братца. Володька и Аниска только прибегут похлебки перехватить и опрометью назад к дядюшке харч отрабатывать. А харч-то? Иной раз и похлебку не соля хлебаем. А коль и удосужится братец требуху какую подкинуть, так и то завсегда с попреками: «У, дармоеды! Свиньи прожорливые! Вас легче похоронить, чем прокормить, в трубу выпустите…» Вот, сыночек, какая наша жизнь, — продолжает тетя Маша. — А ведь маялись-то вместе. И первый кусок всегда братцу. Как же, старшенький был. А теперь — гляди-ка, что деньги делают! Всех побоку, деньги, деньги впереди всего. Капитал, стало быть, все нутро наизнанку вывернул. Не токмо нас, а и дедушку, отца родного, вовсе позабыл. Сахарку и того дедушке жалеет. Вот к чему деньги привели! От такой-то жизни, бывало, выносит Аниска с дядюшкиного стола объедки свиньям, да что-нибудь и сунет себе в рот. А тетушка заметит и крик поднимает: — Воровка! Воровка! В крови это у вас всех! — да за косы Аниску, да по щекам! — Эх, злющая долюшка на мою головушку выпала, — уныло вздыхает тетя Маша. — Старик мой, Серега, муж, стало быть, правду искал, да и угодил в Сибирь-матушку. Да там безвременно и загиб. И старшенький мой, Иванушка, по батькиной дорожке пошел. Чем он проштрафился? Не знаю, не ведаю. А в Шлисбург-крепость упрятали. Вот мы и стали как бы крамольными. Народ тож косится. И мое ли старушечье дело и в непогодь и в стужу на речке белье полоскать? И жатва тож на моих плечах. Легко ли одной две семьи обработать? Слушая тетю Машу, невольно я задумывался: отчего это — за правду острог? Голову брить — и в Сибирь-матушку на каторгу… Дядюшка тоже хорош, сахарку и того дедушке не даст… И еще сильнее жалел я тихую, душевную тетю Машу…Школа

Наконец пожаловала и хмурая, ненастная осень. Непрерывно моросит надоедливый мелкий дождичек. Сыро, грязно и неприветливо вокруг. По болоту стелется сизый туман, оголились в барских усадьбах липы, тополя и клены. В деревне тоже уныло, тишина. Мужики досушивают и обмолачивают в овинах остатки житницы. Бабы и девки засели за самопряхи — гудят прялки и рано поутру, шумят и ввечор до полуночи. Ребятишки покинули запруду, забились в душные хаты. Мой любезный дядюшка и вовсе запамятовал, что надо мне в школу, и по-прежнему помыкает мной, Володькой и Аниской: — Марш картошку копать! — Сгребайте на коноплянике сулуку: сарай да двор уж надобно утеплять! — Отправляйтесь хворост на зиму заготовлять! Всякой работы надумает, конца ей нет. Так бы, наверно, и не видать мне школы, если бы не помог мой друг-приятель Аполлоныч — мужичонка небольшого роста, с черной бороденкой, с такими же черными подстриженными под горшок волосами и с живыми, лукавыми глазами. Он время от времени прирабатывал у дядюшки. — Да, да, Максимыч, чтой-то ты Федорыча в школу не направляешь? — сказал он однажды. — Давай, давай, Максимыч. А хозяйство твое, стало быть, мы обиходим с Володькой… — Вот уж, что уж… — заговорил дядюшка. — Между дел, пожалуй, пусть и пошляется. — И обратился ко мне: — Вот так-то: школа школой, а по хозяйству чтоб все в исправности было — скотинка напоена и накормлена, дровишки нарублены и по топкам разнесены. Затемно и мужикам керосин да деготь чтоб был отпущен. Долго он еще говорил, да я мало слушал. О школе думал. Так поутру в один из сентябрьских дней, пристроясь к стайке ребят, зашагал я в школу. И что там толковать? Летел как бы на крыльях. Казалось, новая, неведомая жизнь ждала меня… В поле, в версте от деревни, стояла церковка — приземистая, молчаливая, с облупившейся краской, а в полусотне шагов от нее — пятистенная изба с подгнившими углами, покосившаяся в сторону церкви, будто кланялась ей. Это и была школа. Среди учеников были и пузыри — от горшка два вершка, были и такие, что хоть впристяжку впрягай: рослые, плотные, говорящие полубаском. Эти разгуливали среди пузырей, как гусаки в стае гусят. Но вот дребезжаще зазвенел колокольчик. Распахнулась дверь, и все двинулись в школу. Классом оказалась половина избы, заставленная десятком парт. Ребят же сюда набилось десятка три с хвостиком. И среди них ни одной девочки. Мужики на деревне толковали: «Прясть, ткать и похлебку варить — матка научит. А грамота им ни к чему». Шуму, крику было — хоть отбавляй. Но вдруг раздалась команда: — Смир-р-но! Смир-р-но! — словно здесь была рота солдат. — Это Воробей выкрикнул, — объяснил мне Пантюшок, мой новый приятель. — Видишь — самый здоровенный малый в школе. И драчливый — его потому и воробьем прозвали. С ним лучше не вяжись. А сейчас и Суслик заявится. — Какой суслик? — Да сам учитель. Воробей всех прозвищами наделяет. Дрянной малый… Тут же со второй половины избы появился и сам учитель: в поповском подряснике, с тупым рыльцем и бегающими глазками. Его рыльце выхватится на минуту из воротника подрясника, сверкнет глазками и снова в воротник. Точь-в-точь настоящий суслик — выставит из норки тупую мордочку, вертанет головой и опять в норку. «Да, — подумал я, — метко Воробей придумывает прозвища, ничего не скажешь…» Однако Суслик отрекомендовался Павлом Ивановичем. Тут же он приступил к пересортице. Второгодников, третьегодников и других «никчемных» загнал на задние парты. — Марш на «камчатку»! — провозгласил он. — Балбесы! В балбесы угодил и мой новый приятель Пантюшок. — Ты чего же так-то? Третью зиму шляешься и ни в дуду, ни в сопелу? — Да никак не вразумею. Грамота — она мудреная. Не знать, как ее и осилить… — ответил Пантюшок и безропотно отправился на «камчатку», словно на свое привычное место. Началось обучение. Суслик вручил каждому по грифельной доске и по грифелю. Затем нарисовал на классной доске палочек, крючков и разных загогулин — вот и учись, ума-разума набирайся. А выходит криво да без хвостиков — плюй на грифельную доску, стирай рукавом и снова пиши сколько хочешь… Недельки через две принес Суслик буквари. В букваре было немало завлекательных картинок: домики, ежи, мухи да пчелы, топор и соха была, и много еще всяких рисунков, ярко раскрашенных. Но букварь был молчалив. Молчит да и только. Я его тете Маше, Володьке и Аниске показывал — все молчит. А к Клавушке и к дядюшке обращаться считал зазорным. Сам, все сам хотел осилить. И вот мы всем гамузом тянем вслед за Сусликом: — А… У… Ю… Ж-жу… М-ма… А что к чему — никак не доходит. Я даже начинал на себя уже сердиться. На «камчатку» к балбесам уж очень не хотелось угодить. Не потому, что Суслик станет обязательно приговаривать: «Ну ты, дубина стоеросовая! Жениховать пора, а ты дважды два не знаешь!» Нет, просто помнил, как батя учил нас: «В хвосте быть — последнее дело. Никудышное». Ну, я и осерчал на себя еще больше. Так же вот, бывало, махнешь вплавь через широкое озеро, а силенок не хватит, ко дну тянет. Но осерчаешь этак по-настоящему и начнешь отмахивать все саженками, все саженками. И усталь исчезает. Взбодрить себя надо. Первым делом я взял в оборот своего приятеля Пантюшка: — Ну-ка, читай букварь! — Ммм-ма… Жж-жу… Рр-ра… — тянул Пантюша. — Да чего ты тянешь? Давай скороговоркой. — Ну, вот это «мама», тут — «Шура», «Маша», «топор», «борона», — послушно переходил он на скороговорку. — Вот так бы и читал. А то мычишь, жужжишь, и не поймешь, что рыкаешь… Но мой ученик скороговоркой мог прочесть всего пять — шесть слов, которые помнил наизусть. И снова начинал мыкать. А я думал: «Скажем, надо написать или прочитать „Васька“, „Пашка“, а там „батя“, „мама“… Э-э, брат! Сколько же названий на белом свете есть! Голову надо с медный котел иметь, чтобы все запомнить». И еще настойчивее наседал на Пантюшка: — Ну, ну, тугодум, нажимай! Третью зиму в школе углы обиваешь и только мыкаешь да рыкаешь! — Да на зиму-то батька в отход уходит, лапти плести некому, — отговаривался Пантюшок. — Ну и сидишь на печи, считаешь кирпичи… И вдруг однажды меня так и толкнуло: «Да не к чему же каждое слово запоминать… Вот же как получается слог — из букв! И из слогов — слово! Просто-то как!» — Э-э, брат Николашка! Гусь ты лапчатый! Вот в чем вся загвоздка! Понял ли? Пантюшок расплылся в широчайшей улыбке. Николашкой называла его только мама. А в школе все Пантюшок да Пантюшок. Был он мал ростом, но взял вширь: пухленький, коротенький, с толстыми, мясистыми губами. Зная его покладистый нрав, ребята частенько обижали его, дразнили. Однажды его ни за что ни про что поколотил Воробей.

— Всыплем Воробью за такие штучки? — предложил я.

— Не, не надо, не осилить нам Воробья…

А я к Воробью:

— Ты за что Пантюшу побил?

— А тебе чего? Заступник тож!

— Ах, так!

И мы сцепились.

Твердо Воробей на ногах стоит, свалить его не так-то просто. Недаром мать его с барского стола подкармливала. Кухарничая на барском дворе, она правдами и неправдами добывала и таскала своему питомцу в карманах и за пазухой лакомые кусочки. А он и мать не признавал:

— Ну ты, чумазая! А сладкого почему не приволокла?

Так что не только за Пантюшу, но и за все его штучки мне крепко хотелось проучить Воробья.

Возились мы с ним в обнимку, возились, и тут я, вроде бы падая, ему ножку подставил. А сам как махнул его через себя, да обеими лопатками о землю. Воробей так и распластался. С тех пор больше к нам с Пантюшей не приставал.

Скоро дела мои в школе вроде бы наладились.

Зато на камчадалов, на балбесов учитель совсем рукой махнул. «Отпетые ребята», — говорил о них Суслик. Но наказывать их не забывал: за чуб драл, толстой линейкой по головам колотил, без обеда до поздней ночи в школе на коленях оставлял.

А еще надумал на горох ставить. Насыплет в угол гороху и всех неслухов, «никудышных» коленями прямо на горох. А балбесы помаленьку да помаленьку горох поедают. Суслик из себя выходит, кричит:

— Замучу на горохе!

И снова в свою половину — за новой порцией. А у камчадалов драка:

— Ты чего, Воробей, жадничаешь? Сколько гороху загреб!

Так-то я и учился, ума-разума набирался. В школе грамоту постигал. У дядюшки к житейским делам притирался. Затемно в хатке у тети Маши при керосиновом фитиле уроки готовил.

А время шло, двигалось…

Однажды его ни за что ни про что поколотил Воробей.

— Всыплем Воробью за такие штучки? — предложил я.

— Не, не надо, не осилить нам Воробья…

А я к Воробью:

— Ты за что Пантюшу побил?

— А тебе чего? Заступник тож!

— Ах, так!

И мы сцепились.

Твердо Воробей на ногах стоит, свалить его не так-то просто. Недаром мать его с барского стола подкармливала. Кухарничая на барском дворе, она правдами и неправдами добывала и таскала своему питомцу в карманах и за пазухой лакомые кусочки. А он и мать не признавал:

— Ну ты, чумазая! А сладкого почему не приволокла?

Так что не только за Пантюшу, но и за все его штучки мне крепко хотелось проучить Воробья.

Возились мы с ним в обнимку, возились, и тут я, вроде бы падая, ему ножку подставил. А сам как махнул его через себя, да обеими лопатками о землю. Воробей так и распластался. С тех пор больше к нам с Пантюшей не приставал.

Скоро дела мои в школе вроде бы наладились.

Зато на камчадалов, на балбесов учитель совсем рукой махнул. «Отпетые ребята», — говорил о них Суслик. Но наказывать их не забывал: за чуб драл, толстой линейкой по головам колотил, без обеда до поздней ночи в школе на коленях оставлял.

А еще надумал на горох ставить. Насыплет в угол гороху и всех неслухов, «никудышных» коленями прямо на горох. А балбесы помаленьку да помаленьку горох поедают. Суслик из себя выходит, кричит:

— Замучу на горохе!

И снова в свою половину — за новой порцией. А у камчадалов драка:

— Ты чего, Воробей, жадничаешь? Сколько гороху загреб!

Так-то я и учился, ума-разума набирался. В школе грамоту постигал. У дядюшки к житейским делам притирался. Затемно в хатке у тети Маши при керосиновом фитиле уроки готовил.

А время шло, двигалось…

Тоскливая весна