Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов [Виктор Дмитриевич Володин] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Виктор Володин Неоконченный маршрут Воспоминания о Колыме 30–40-х годов

Колымским геологам, горнякам — всем, кто отдал освоению этого края свои молодость, силы и жизнь.

Пролог

Так уж сложилось, что геологи-первопроходцы: Обручев, Билибин, Цареградский, Вронский, Болдырев, Вознесенский и с ними еще сравнительно небольшой ряд имен — уже канонизированы, они на слуху, их именами названы улицы и вершины гор. А вот с геологами «второй волны» все обстоит иначе. А ведь многие исследователи «второй волны» стали Героями Социалистического Труда: Н. П. Аникеев, И. Е. Рождественский, Д. Е. Устинов, Н. Е. Хабарова… лауреатами Сталинской, Государственной, Ленинской премий стали Б. Л. Флеров, Н. И. Чемоданов, Е. П. Машко, Б. Н. Ерофеев, Б. Б. Евангулов, И. Е. Драбкин… десятки награждены орденами. Геологи, горняки, историки хорошо знают этих выдающихся исследователей, а вот для рядового читателя, даже родившегося на Колыме, это как белое пятно на карте. Но ведь именно этой плеяде замечательных, воистину одержимых страстью поиска людей принадлежат на Колыме и Чукотке открытия более двух тысяч россыпных и рудных месторождений золота, 68 вольфрама и олова, 27 серебра, 9 меди и молибдена, 9 ртути, а еще радиоактивного сырья, угля, сурьмы, свинца… Имя Виктора Дмитриевича Володина известно узкому кругу людей, но в свое время эта фамилия звучала на Колыме, особенно на Золотой Теньке. Его брат Всеволод Дмитриевич Володин (1908–1970) работал главным геологом на Бутугычаге, где у него появилась на свет дочь, а родившийся в 1943 г. сын Дмитрий тоже стал геологом. Всеволод Володин за свою работу был награжден медалью «За трудовую доблесть», сам Виктор Володин был награжден орденом Ленина, высочайшей государственной наградой в СССР.

Всеволод и Виктор Володины — молодые геологи. Февраль 1932 г.

Всеволод и Виктор Володины — молодые геологи. Февраль 1932 г.

Родители Надежда Григорьевна Володина (Константинова) и Дмитрий Сергеевич Володин с сыновьями, будущими геологами, Виктором и Всеволодом.

Родители Надежда Григорьевна Володина (Константинова) и Дмитрий Сергеевич Володин с сыновьями, будущими геологами, Виктором и Всеволодом.

Воспоминания, которые оставил Виктор Дмитриевич (1909–1972), были начаты незадолго до его смерти. Он собирался рассказать о четверти века на Севере, но рукописные воспоминания в 42 ученических тетрадках обрываются 1947 г., хотя существует и план-черновик будущих глав до 1961 г. Эти тетради — ценнейший материал для живущих сегодня, невозможно оценить его значение и для тех, кто будет интересоваться историей освоения территории завтра. Из присланного письма невестки старшего брата Всеволода Дмитриевича Тамилы Петровны Володиной мы узнаем, что «Виктор Дмитриевич Володин родился в 1909 г. в г. Екатеринославе (ныне Днепропетровске). Его родители — Дмитрий Сергеевич и Надежда Григорьевна Володины. Отец — инженер-путеец». В автобиографии Виктора Володина, написанной ранее и приложенной к письму, мы читаем: «После окончания Горного института в 1931 г. я работал рудничным геологом на Первомайском, потом на Красногвардейском рудниках Кривого Рога, а в 1938 г. подписал договор с Дальстроем и поехал на три года (вернее, на 28 месяцев) на Север. Там я работал преимущественно на мелкомасштабной геологической схемке с поиском золотых и оловянных месторождений. В 1943 г. партия, которую я возглавлял, открыла хорошее оловянное рудопроявление и довольно крупную золотоносную россыпь (месторождение «Сталинградец» в нынешнем Тенькинском районе и месторождение на ручье Вилка с его притоком ручьем Победа, в верховье водораздела реки Бахапчи. — Ред.), и я с другими сотрудниками получил денежную премию за первооткрывательство… До конца апреля 1939 г. и далее с мая 1941 помай 1943 г. я работал, соответственно, начальником оловорудной разведки и старшим инженером отдела подсчета запасов, а с мая 1949 г. — начальником отдела россыпных рудников (разведок. — Ред.). Все остальное время, повторяю, я занимался полевыми работами, продолжая это дело и после награждения. Последние годы (с 1957 по 1964 г.) перед переездом на Украину я составлял геологическую карту масштаба 1:200 000, подготовив за это время для издания с защитой в Научно-редакционном совете ВСЕГЕИ (Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского. — Ред.) два листа карты… Орденом Ленина меня наградили уже очень давно… Навсегда запомнилось это. Как-то вечером в конце сентября 1951 г. я пришел в отдел, которым тогда заведовал, чтобы заняться составлением проекта разведок россыпей на следующий год. Я опаздывал. Уже наступало время предъявить проект на утверждение в Технический совет Геолого-разведочного управления Дальстроя, а он у меня был еще не закончен. Поэтому я и сидел вечерами, составляя пояснительную записку. Вскоре после моего прихода раздался телефонный звонок. Я взял трубку и услышал голос начальника нашего районного управления Г. А. Кечека, который попросил меня зайти к нему в кабинет. Ну, подумал я, начинается. Сейчас он будет прорабатывать меня за то, что я долго тяну резину с проектом! Переступаю порог кабинета и слышу слова Г. А. Кечека: «Звонил В. А. Цареградский (наш генерал-майор) и просил меня…». Это я принял за вступление к разговору от генеральского имени, готовясь обороняться. Но услышал дальше совсем неожиданное: «…поздравить вас с высокой правительственной наградой, с награждением вас орденом Ленина. Я тоже поздравляю вас». Все это было слышать гораздо приятнее, чем то, к чему я приготовился. Все это было очень неожиданно, несмотря на то что еще полгода назад я знал, что меня представили к награждению. Но, повторю, что это прозвучало настолько неожиданно, что впору было просить, чтобы Г. А. Кечек повторил сказанное. Впервые в жизни я не верил ушам своим. Лишь позднее, слыша в течение нескольких дней от всех сотрудников и знакомых поздравления, я постепенно привык к тому, что это правда.

Так выглядит хранящаяся в Государственном архиве Магаданской области личная карточка ГУСДС НКВД СССР Виктора Володина из личного дела № 19292.

Так выглядит хранящаяся в Государственном архиве Магаданской области личная карточка ГУСДС НКВД СССР Виктора Володина из личного дела № 19292.

А месяца через полтора в торжественной обстановке в нашем клубе состоялось вручение орденов и медалей большой группе награжденных. Перед этим меня позвали в политотдел и проинструктировали, чтобы я принял награду левой рукой, а правую держал свободной для рукопожатия вручающего награду, начальника политуправления Дальстроя, а затем мне полагалось произнести слова благодарности. Я всегда считал, что Правительство слишком высоко оценило мои скромные заслуги в деле, которым я занимался, вручив мне высшую награду страны, и поэтому мне очень трудно ответить на вопрос: за что меня наградили. Подвигов я не совершал. Геологи знают, что полевые работы — это не только умственный, но и физический труд. Особенно на Севере, или, как принято называть, Крайнем Севере, в горных и высокогорных районах, при недостатке транспорта, при полном отсутствии спальных мешков, при недостатке продовольствия, при отсутствии подходящей обуви и одежды. Особенно трудно, когда выпадет дождливое лето. Дождь день за днем шуршит по палатке, и трудно решиться выйти в такую погоду в маршрут. Трудно, но бывает нужно. Трудно решиться нырнуть в кусты и, продираясь сквозь их заросли, собирать всю воду своими плечами и спиной, по которым она течет холодными струями под одеждой. Приходится, добравшись до верхней границы растительности, остановиться, развести костер для просушки, а затем идти по водоразделу в тучах, опять мокнуть и дрожать от холода, с большим трудом укрываясь от дождя, делать записи в полевую книжку и отмечать на карте точки наблюдений.

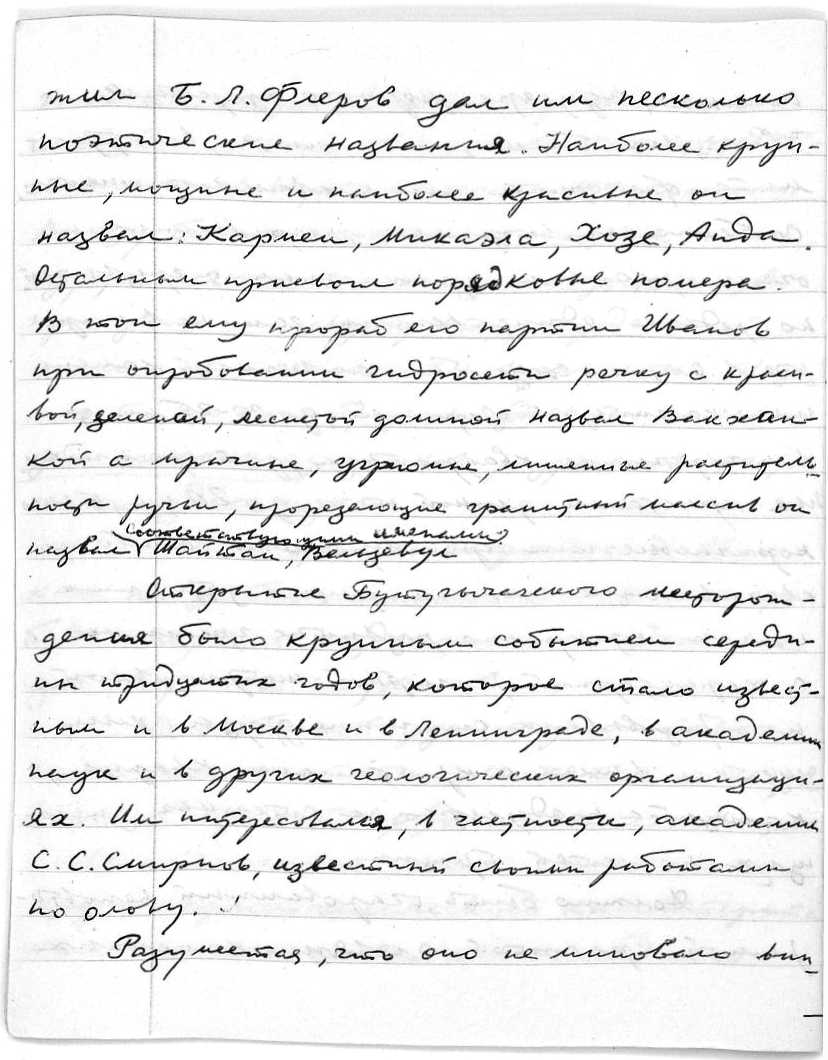

Страница из рукописных воспоминаний Виктора Володина.

Страница из рукописных воспоминаний Виктора Володина.

А в хорошую солнечную погоду жить и работать мешают комары. Даже мошка, которая лезет в глаза и в нос, ничто по сравнению с комарами, которые не оставляют тебя ни днем, ни ночью и лезут даже в рот — вместе с супом, который ты ешь в дыму у костра. Много невзгод приходится переживать полевику. Всех не перечислишь. О самом, пожалуй, главном я не вспоминаю — о том, что маршрут приходится проходить, ничуть не считаясь со временем. День кончается, солнце заходит, а водораздел еще тянется дальше, и приходится торопиться, поднимаясь на очередные вершины и потом уже в темноте брести к своей палатке или ночевать у костра. Вот и приходится выкладывать все свои физические силы, чтобы успеть, чтобы дойти, потому что завтра тоже будет рабочий день». Как и любые воспоминания, написанные спустя достаточно большой срок, отдельные места могут быть переданы в некоторой трансформации. Вот, например, как описывает свой путь в мае 1939 года на Бутугычаг через Иганджинский перевал на Тенькинской трассе Виктор Володин: «Ближе к вечеру мы все же тронулись в путь и только 20 км успели проехать, пока было светло и тепло. Дорога была неплохая, но перевал 92 км, из-за которого дорога считалась закрытой, я и сейчас спустя 32 года помню отлично. Помню полого спускающуюся вдоль крутого склона узенькую дорожку, круто обходящую выступы склона, и многочисленные таблички, поставленные через каждые 10–15 метров с надписями, выхватываемыми светом фар из тьмы: «Осторожно!» «Опасно!». Потом площадка, где дорога поворачивает на 180 градусов. Если до поворота правый борт машины прижимался к склону, то теперь он нависал над пропастью, а прижимался левый.

Фото из геологического отчета Виктора Володина о работе Тенгкелийской геологической партии 1943 г. Подпись под фотографией: «Задернованный участок на гранитном водоразделе».

Фото из геологического отчета Виктора Володина о работе Тенгкелийской геологической партии 1943 г. Подпись под фотографией: «Задернованный участок на гранитном водоразделе».

Стало понятно, почему перевал был закрыт, площадка действительно оказалась еще совсем не очищенной, сплошь заваленной крупными обломками взорванной породы. Поэтому мы поворачивали там, где не было завала, то есть не на площадке, а не доезжая до нее, там, где с верхнего на нижний марш серпантина пришлось съехать по очень крутому откосу с большим риском скатиться, кувыркаясь, в пропасть. Был момент, когда передние колеса машины оказались намного ниже задних, и автомобиль очень круто наклонился вперед. При этом я, сидя на высоко наложенных и обвязанных веревкой ящиках, ногами упирался в верхний край кабины, а руками крепко держался за веревки. Помню мысль, что при этом в кабине было бы опаснее, что оттуда не выскочишь «в случае чего», а здесь останешься на «земле» после первого же переворота машины, правда, может быть, будешь раздавлен, если угодишь под компрессор. Ночью мы проехали еще Иганджу и Беренджу, а к утру оказались на перевале 130-й км…».

Фото из геологического отчета Виктора Володина о работе Верхне-Хейджанской геолого-поисковой экспедиции 1953 г. Подпись под фотографией: «Проходка разведочных канав с оттайкой мерзлоты пожогами. Ручей Перевальный».

Фото из геологического отчета Виктора Володина о работе Верхне-Хейджанской геолого-поисковой экспедиции 1953 г. Подпись под фотографией: «Проходка разведочных канав с оттайкой мерзлоты пожогами. Ручей Перевальный».

А вот как этот же эпизод описывает в своих воспоминаниях, хранящихся в Тенькинском историко-краеведческом зале поселка Усть-Омчуг, Алексей Никонович Парфенюк, ехавший в этой же машине: «… весной 1939 г. пришлось прокатиться и нам — геологам Володину Виктору Дмитриевичу, Шапошниковой Анне и нам, 10 новоиспеченным прорабам-съемщикам, направленным на практику на рудник «Бутугычаг», а затем на разведку и в полевые партии Теньки… От Палатки путь лежал по зимнику. Часто продвигались по руслу, по пойме, поднимались на 2–3-метровую террасу, подсыпали под колеса гальку, рубили ветки. Получалось, что мы не ехали, а проталкивали машину. Перед Иганджинским перевалом — на правом берегу р. Армань — двое суток ожидали, когда спадет вода. В Палатке нас предупредили — быть осторожными на Иганджинском перевале, так как там часто бывают аварии, а иногда с гибелью людей. При подъеме на перевал мы следовали за машиной, держась за нее для облегчения хода. На последнем крутом повороте внезапно машина передними колесами начала сползать с проезжей части дороги и чуть было не полетела под откос. Благодаря быстрой реакции водителя и нашей помощи машину задержали. Быстро натаскали со склона сланцевых плит под машину и закрепили ее. Володин спустился в долину к пос. Иганджа, и начальник культурно-воспитательной части лагеря послал на помощь бригаду. Я пошел на 72-й км, перебравшись через реку Армань, и прорабство дорожного участка послало на помощь грейдер. Приехали к месту аварии, когда все вспомогательно-подготовительные работы были окончены. При сопровождении грейдера мы спустились в долину р. Иганджи, а вскоре достигли и Детрина».

Торжественное прощание Виктора и Всеволода (на фото в центре) с Колымой в 1961 г., справа — О. X. Цопанов.

Торжественное прощание Виктора и Всеволода (на фото в центре) с Колымой в 1961 г., справа — О. X. Цопанов.

Но от этих различий в деталях или при отсутствии некоторых фактов воспоминания Виктора Володина не перестанут быть отражением мировосприятия человека эпохи 30–50-х гг., ценнейшим свидетельством времени. Эта книга называется «Неоконченный маршрут», потому что она, как и некоторые настоящие геологические маршруты, прерывается на середине повествования. Как и геологические маршруты могут прерваться по причине обстоятельств — природных ли, жизненных ли… Но чтение и этой части захватывает, заставляет соучаствовать в каждом эпизоде этой воистину драматической геологической повседневности. Большинство фамилий и имен, встречающихся на страницах книги, удалось уточнить, но вероятны и какие-то неточности в написании некоторых. Географические названия рек, ручьев, долин, населенных пунктов приведены в соответствии с современным написанием, чтобы читатель смог при желании найти на географической карте точное расположение тех или иных мест, где происходило действие. Приложенные карты-схемы помогут читателю представить размах и масштабы геологических исследований, выпавших на долю исследователей в конце тридцатых — сороковые годы. Эта книга — не просто мемуары геолога, это воспоминания, написанные языком, которому может позавидовать профессиональный литератор. Жизнь на Колыме предстает перед читателем в многообразии геологического жития, в воистину подвижническом труде, в непростых человеческих взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении от существования в состоянии необъявленной войны с заключенными, в ежедневном преодолении. Несколько десятков геологов: Борис Флеров, Валентин Цареградский, Дмитрий Васьковский, Сергей Смирнов, Евгений Машко, Израиль Драбкин, Николай Аникеев, Владимир Титов… горняки, прорабы, руководители и рабочие предстают перед нами в этой книге. И образы эти реальны, наделены человеческими чертами, ясны характеры этих людей, мотивы их поступков…

Павел Жданов

Часть 1 Мирные годы

1938

Транссибирский экспресс

30 сентября 1938 года мы отправились в дальний и очень долгий тогда путь из Москвы на Колыму, или в теперешнюю Магаданскую область. Мы — это я, мой брат Всеволод и его жена Лиля. Всего за 2 или за 2,5 месяца до этого я «завел шашни» с Дальстроем, потом, месяц назад, мы приезжали в Москву специально для подписания договора с этой организацией, а теперь уже уезжали на работу. В Москве мы прожили недолго, всего лишь 7 дней, ночуя у сестер Лили — Ангелины на даче, на платформе Правды, Северной железной дороги или реже у Ларисы — на улице Карла Маркса. Приблизительно столько времени провели мы в Москве и месяцем раньше, когда приезжали подписывать договоры. В первый наш приезд в Москву в августе стояла сильная жара. Нагретые солнцем стены домов до позднего вечера излучали тепло, поддерживая жару. Тогда мы с двоюродным братом Шурой Гейзером и его женой Литой ездили на целый выходной день на автобусе в Серебряный Бор и весь день провели в воде Москвы-реки, почти не вылезая из нее. Теперь, напротив, в Москве было довольно холодно. По ночам случались и заморозки, а днем без пиджака было уже неуютно. Москва мне нравилась своей обновленностью или даже модернизированностью. Нравилось, прежде всего, метро, красота чудесной, богатой архитектуры, неповторимость и разнообразие форм его станций, которые, по-моему, вполне справедливо сравнивались с дворцами. Нравились удобства этого современного вида городского транспорта, комфортабельность и скорость передвижения по городу. Хороши были и все другие виды городского и пригородного транспорта: троллейбус, автобус, трамвай, электричка, такси и особенно аккуратное движение его строго по графику. Нравились новые, перестроенные и расширенные улицы с асфальтом вместо булыжных мостовых на старых улочках, обновленная широкая полноводная Москва-река с вознесшимися над нею свободными и высокими мостами, сменившими старые узкие и низенькие. Я все ходил по городу и сравнивал то, что видел, с тем, что помнил из виденного в 1935 и в 1929 году. Перемены были разительными. Но наряду с улучшением перестроенных улиц города кое-что вызывало и сожаление. Например, исчезновение Китайгородских стен и Сухаревской башни заставляли жалеть об уничтожении московского колорита и о насаждении безликости города. В предыдущий наш приезд в Москву, когда мы оформляли договоры с Дальстроем, нам было предложено, чтобы мы повезли с собой в Магадан теодолиты, за что нам обещали забронировать билеты до Владивостока на курьерский поезд. Мы, конечно, согласились, потому что были рады возможности получить билеты без особенных хлопот. Теперь же оказалось, что теодолиты уже отправлены без нашего участия, а билеты нам все же взяли. Мы могли только радоваться этому, потому что и без теодолитов у нас багажа было немало. А теперь нас провожали на перроне Ярославского вокзала Шура Гейзер с Литой, Лариса и Ангелина. Звучали прощальные возгласы, сердечные пожелания. Ведь всем нам казалось, что уезжаем мы надолго. Как будто все мы знали, что пробудем на Севере не 2 года и 4 месяца согласно договору, а ровно в 10 раз больше, как пробыли там в действительности. Поезд наш был транссибирский экспресс, который, впрочем, назывался курьерским № 2 и проходил свой путь от Москвы во Владивосток за 9 суток и несколько часов, делая в сутки более 1000 км. Помню, я тогда с удовлетворением отметил про себя прогресс, вспоминая, что за 9 лет до этого, в 1929 году, когда я, еще учась в Горном институте, ездил на практику на Урал, скорый поезд Москва — Владивосток проходил свой путь за 13 суток. Наконец прозвучали звонки, и наш экспресс тронулся, набирая скорость. Впереди лежал длинный путь, который я раньше видел только до Урала, а брат — до Кузнецкого каменноугольного бассейна, где он побывал на практике. Мы предвкушали перспективу увидеть всю остальную часть пути: степи Западной Сибири, великие сибирские реки, Байкал, гористое Забайкалье, тайгу. Все это казалось очень интересным. Интересна была и перспектива пятидневного морского путешествия из Владивостока в Магадан. Там предстояло и преодоление трудностей, холодов, новое перетаскивание собственного багажа, жизнь в новых непривычных условиях. Но пока еще 9 дней можно было не думать об этом и отдыхать от беготни Москвы, от хлопот и перетаскивания багажа из камеры хранения Курского вокзала в тесную камеру Ярославского. Можно было отдыхать от всего этого, сидя в удобном купе, где кроме нас троих был только один пассажир, ехавший, как и мы, на Колыму. У всех остальных пассажиров нашего вагона и всего поезда общим было то, что они ехали далеко и надолго. Многие из них ехали, подобно нам, в Магадан, но немало было и направлявшихся в Восточную Сибирь, в Забайкалье и в другие районы. Все везли с собой много багажа, и почти у каждого были с собой патефоны и множество пластинок к ним. Мы представляли собой даже некоторое исключение среди других, так как у нас не было ни того ни другого. В нашем купе тишина не нарушалась патефоном, но об этом можно было не жалеть, потому что кругом надрывались соседские патефоны. Кругом звучали популярные тогда «Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась…», «Где же ты, моя Сулико?», «В моем письме упрека нет», «На рыбалке у реки тянут сети…», «У меня есть сердце, а у сердца…», «Листья падают с клена…», «Мне немного взгрустнулось без тоски, без печали, в этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться…», «Ваша записка в несколько строчек». Запомнился мягкий перестук колес на стыках рельс, не прекращающийся сутки за сутками, и большую часть дня и вечера — звуки популярных песен. Однообразно тянулось время час за часом и день за днем. Разнообразие вносилось только меняющимися картинками за окном вагона и укороченными в связи с движением на восток сутками и часами. Через три-четыре дня после начала пути стала уже заметной разница во времени. Стало заметно, что мы просыпаемся поздним утром, а ложимся спать поздно ночью. Изменилась и погода, заметно похолодало, появились довольно крепкие заморозки. По утрам можно было видеть иней на заиндевевших за ночь шпалах и рельсах и на щебне. Много интересного видели мы в дороге, но самое интересное, оставляющее неизгладимое впечатление у всех, — это выход дороги из узкой долины Ангары на просторы Байкала. Я и сейчас помню, что брат Сережа по пути на Лену специально ездил сюда из Иркутска и потом восторгался в письме увиденным. Мы проехали Иркутск, затем ехали по долине Ангары к ее истокам. Долина становилась все уже и теснее. Слева от нас навстречу быстро текли реки. Этот участок пути незабываемо красив именно при движении с запада на восток. Дорога вырывается из темной тесной долины Ангары на берег Байкала как-то неожиданно, несмотря на то что знали об этом задолго. Неожиданно темную узкую долину Ангары сменяют светлые просторы славного моря — священного Байкала. Слева открывалось необозримое голубое сверкающее зеркало неподвижного штилевого Байкала, когда мы достигли истоков Ангары и остановились на станции Байкал. Нам пришлось простоять здесь несколько часов, потому что впереди шел товарный поезд с негабаритным грузом на открытых платформах, который медленно проползал через все 48 туннелей на берегу Байкала. День клонился к вечеру, когда мы прибыли на эту станцию, и можно было еще любоваться безбрежными далями озера, горами со снежными шапками, виднеющимися слева. Потом наступил вечер, стемнело, взошла луна, а мы все стояли. Спать не ложились, во-первых, потому, что еще не перестроились на дальневосточный лад, а по московскому времени было еще не поздно, а, во-вторых, потому что многие хотели сами посчитать туннели, не верили, что их здесь так много, думали: врут бывалые рассказчики. Считал их и я и так же, как другие, сбился со счета, насчитав их около 40. Утром проехали станцию Мысовую, на которой железная дорога прощается с Байкалом, отклоняясь влево от его берега. Началось гористое Забайкалье. Медленно продвигался здесь поезд, преодолевая извилистый путь по пересеченной горной местности. На одной из станций в Забайкалье я был очень удивлен, увидев продающиеся арбузы. Удивлен был, конечно, только потому, что считал само собой разумеющимся, что это местные, а не привозные дары природы. Поэтому я даже никого об этом не спросил и лишь потом стал думать, что этим допустил ошибку. Наконец прибыли в Хабаровск. Был вечер, и бросились в глаза тускло освещавшие перрон и залы синие огни затемнения. Тогда только недавно еще отгремели Хасанские бои, и затемнение продолжалось, так как можно было ожидать подлых поступков от коварного врага. Амура почти не видели, потому что было темно, когда мы пересекли его по длинному мосту. Потом еще почти сутки катили на юг, миновали Ворошиловск-Уссурийский, и, наконец, в наших окнах заблестели синие воды залива Петра Великого. Мы прибыли в далекий «нашенский город» (высказывание В. И. Ленина. — Ред.) Владивосток. Затемнение было и на улицах Владивостока все две недели, проведенные там в ожидании теплохода.Твиндек № 4

Это была довольно обширная каюта, вмещавшая без малого 300 пассажиров. Пассажиры были договорники, привлеченные заманчивыми условиями, подписавшие индивидуальные трудовые договоры на 3 года и теперь отправлявшиеся на Крайний Север на работу. Среди них значительно преобладали молодые люди, не достигшие 30 лет. Были и пожилые, но их было мало, и это были почти исключительно бухгалтеры. Вообще люди этой специальности составляли мощную прослойку среди ехавших. Кроме них было много шоферов, трактористов, экскаваторщиков, а также людей, не имевших профессии (из демобилизовавшихся солдат). Мало было геологов и горняков. Они составляли редкую вкрапленность. Очень мало было женщин. Совсем не было детей. Кончалась золотая осень во Владивостоке. Две недели, проведенные там в ожидании рейса «Феликса Дзержинского», прошли не нужно. Погода все это время стояла чудесная, город был интересен своей незнакомой новизной, красивы его окрестности: бухта Золотой Рог, Чуркин мыс, берег залива Петра Великого. Поэтому, несмотря на то что жили мы в далеко не комфортабельных условиях, в дощатых бараках «транзитного городка», в верхней части Волочаевской улицы, нам вовсе не хотелось поскорее двинуться дальше. Мы ждали терпеливо, хотя нас и беспокоила мысль, что время идет, приближается ноябрь, а путь еще не близок и не скор. Пароход «Феликс Дзержинский», на котором Виктор и Всеволод Володины прибыли в Магадан, в бухте Нагаева.

Пароход «Феликс Дзержинский», на котором Виктор и Всеволод Володины прибыли в Магадан, в бухте Нагаева.

И вот, наконец, объявлена посадка. С вечера еще эта весть распространилась вдруг среди обитателей бараков, заставив почти всех их повыползать со своими тяжелыми багажными тюками на улицу и выстроиться там в ожидании грузовиков. Но машины пришли лишь утром, привезли нас в порт, а там, непонятно зачем, тогда же на барже нас перевезли через бухту Золотой Рог на Чуркин мыс, где мы очень долго, целый день ожидали посадки. На теплоход нас пустили только вечером, голодных и усталых. Но, наконец, мы в своем твиндеке, на своих нарах, расположенных в два этажа, сколоченных из неоструганных досок и снабженных надежными бортиками, не позволяющими, должно быть, с них падать во время сильной качки в штормовую погоду. До сих пор помню соседа по нарам, низенького коренастого человечка, он, едва обосновавшись на месте, первым делом засуетился в поисках воды, которой можно было бы развести спирт. Видно было, что человек едва дотерпел до посадки на теплоход, чтобы теперь отпраздновать наконец отплытие с Большой Земли. Кажется, во второй день морского путешествия на «Феликсе Дзержинском» мы, приближаясь к проливу Лаперуза, прошли между двумя маленькими японскими островками; не помню, как они назывались. Пролив был узким, и берега островков были нам хорошо видны. На берегу правого по ходу острова был виден небольшой город. В проливе густо сновали японские кавасаки — рыбацкие лодки. Японцы махали нам руками и приветствовали нас криками, но когда один из наших пассажиров тоже что-то крикнул им в ответ, на него все зашипели, как гуси. Середину нашего твиндека занимал большой длинный стол, за которым могли одновременно сидеть, должно быть, больше 20 человек. Здесь пили чай, закусывали всухомятку, читали книги, и многие по вечерам писали письма, вероятно, рассчитывая отправить их из Магадана обратным рейсом нашего корабля, и многие делали записи в своих дневниках. Я заметил тогда, что многие систематически делали записи в толстых тетрадях. Правда, может быть, их было и не так уж много, а мне просто потом стало так казаться, когда я вспоминал и жалел о том, что сам ничего не записывал. Многие за этим же столом и в других закоулках твиндека развлекались настольными играми в шашки, шахматы, домино и карты, стараясь скоротать или убить время вынужденного безделья и скуки. Плавание наше протекало без происшествий при благоприятной, хорошей погоде. Не оправдались опасения пассажиров, слышанные во Владивостоке, что поздней осенью Охотское море часто штормит и что редко в эту пору длительное плавание проходит спокойно. Но дни проходили за днями, а погода держалась вполне удовлетворительная. В третий или четвертый день плавания ветер посвежел, появилась порядочная волна, но качка была умеренная, и я видел только единичные проявления признаков морской болезни, по-видимому, у людей, лишь впервые совершавших морскую поездку. Правда, некоторые еще сосали кусочки лимона или сидели с угрюмым, хмурым видом, тоже, по-видимому, испытывая неприятное ощущение, когда «мутит» и приближается тошнота. Но сам я и Воля этого не ощущали и чувствовали себя хорошо. Лиля сосала кусочек лимона и жаловалась на неприятное ощущение от качки. Помню, что я гордился тем, что сам хорошо все переношу, несмотря на то что когда-то на Черном море уже испытывал жестокие приступы морской болезни и считал себя подверженным ей. Когда-то, в ранней молодости, я мечтал о морском путешествии вдали от берегов. Черное море мне казалось тесным, везде видны берега, и только два перехода из Новороссийска в Ялту и из Севастополя в Одессу я проделал в открытом море, не видя берегов по нескольку часов. Мне казалось тогда, что интереснее плыть вдали от берегов, не видя их по нескольку дней. Но здесь, на «Феликсе Дзержинском», я понял, что глубоко заблуждался раньше. Мы плыли день за днем, время тянулось однообразно. Скучно было сидеть в тесном твиндеке, густо начиненном пассажирами. Тянуло на воздух, на палубу, несмотря на то что она была тесно заставлена московскими грузовиками ЗИС-5 и другим палубным грузом, а также на то, что на палубе давно уже похолодало, когда мы из теплого Японского моря вышли в холодное Охотское. А картина с палубы открывалась унылая и совсем не интересная: небо и вода везде вокруг нашего судна. Волны довольно большие, но не очень, нередко с пенными гребнями, и небо, сплошь закрытое тучами. Все серое: и небо, и море, и только клочки пены белеют на этом фоне. Земли не видно давно. Ее видели в последний раз в тот день, когда проходили японские островки. Вечером того дня вдали мы видели мыс Элеоноры, тоже японские тогда берега Сахалина. Заснеженные берега острова Завьялова мы увидели только в последний день нашего плавания. В Магадан или, вернее, в порт Нагаево на левом, северном, берегу бухты мы прибыли вечером, когда было уже совсем темно. Поэтому мы совсем не видели берегов на подходе к порту, так же, как не видели и берегов залива Петра Великого и Русского острова, потому что из Владивостока вышли тоже, когда уже совсем стемнело. Но мы были рады тому, что выгрузку нас на берег отложили до утра, давая нам возможность еще раз переночевать в казавшемся теперь гостеприимным и уютным твиндеке. Вдень прихода в Магадан 29 октября, вернее, в бухту Нагаева, мы праздновали на теплоходе двадцатилетие ВЖСМ. Был митинг на палубе. Настроение у всех было повышенным, так как близился к концу наш путь в новые края.

В Магадане

Утром 30 октября на заснеженном берегу бухты гремел духовой оркестр, который не особенно согревал наши души, пока мы выгружались, медленно продвигались по палубе и сходням, где происходила проверка документов. Потом мы долго ожидали машину, на которой нас, наконец, отвезли в поселок Веселый на берегу бухты Гертнера — ее все почему-то называли бухтой Веселой. Там мы жили еще 9 дней, пока не прошли праздники и не закончилось оформление необходимых документов в отделе кадров и в других отделах. Мы ежедневно ходили за 5–6 километров из нашего поселка в город в отдел кадров, который располагался тогда в одном из бараков на правой (северной) стороне Пролетарской улицы. Большого четырехэтажного каменного здания Главного управления Дальстроя, построенного перед войной, тогда еще не было, и Главное управление располагалось в двухэтажном деревянном здании на правой стороне Пролетарской улицы (ныне на этом месте расположен кафедральный собор Животворящей Троицы. — Ред.), которое позднее занял отдел кадров. Главная бухгалтерия, в которой мы получали расчет за дорогу, помещалась в одноэтажном, тоже деревянном, доме рядом с этим зданием управления. Почти целый день мы потратили на покупку необходимых теплых вещей в промтоварном магазине. Это был единственный такой магазин в городе. Помещался он в подвале одного из домов на Колымском шоссе, вход в него был со двора. В сенях у стенки валялось много флаконов от тройного одеколона, который по карточкам в этом магазине получали магаданские алкоголики и выпивали здесь же, не выходя из магазина. В Магадане мы повидались с главным геологом Дальстроя, будущим генерал-майором инженерных войск Валентином Александровичем Цареградским. Узнав, что мы с братом по нескольку лет работали на рудниках Кривого Рога, он предложил нам поехать в новое, только что выделенное Юго-Западное горнопромышленное управление, которое, по замыслу, должно было объединить все оловянные предприятия и стать в дальнейшем исключительно оловянным управлением. От этого замысла в дальнейшем отказались, но об этом позже.Валентин Александрович Цареградский (1902–1990)

Геолог. На Колыме с 1928 г. Заместитель Ю. А. Билибина в Первой Колымской экспедиции. Впоследствии руководитель ряда геологических экспедиций. С 1939 по 1955 г. руководитель ГРУ Дальстроя. Автор ряда научных работ в области геологии. Герой Социалистического Труда (1944 г.). Лауреат Государственной премии (1946 г.). Награжден двумя орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.

Геолог. На Колыме с 1928 г. Заместитель Ю. А. Билибина в Первой Колымской экспедиции. Впоследствии руководитель ряда геологических экспедиций. С 1939 по 1955 г. руководитель ГРУ Дальстроя. Автор ряда научных работ в области геологии. Герой Социалистического Труда (1944 г.). Лауреат Государственной премии (1946 г.). Награжден двумя орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.

Мы согласились с предложением В. А. Цареградского, и он посоветовал нам связаться с Александром Михайловичем Фишем, который тоже направляется в это управление в поселок Усть-Утиную, куда должны были ехать и мы. А. М. Фиша нужно было найти на улицах города по приметам, указанным В. А. Цареградским: рыжеватый, краснолицый человек ниже среднего роста, коренастый, одет в коричневый нагольный полушубок, с полевой сумкой через плечо, шапка пыжиковая с длинными ушами. Сначала мне показалось непосильной задача по таким признакам опознать незнакомого человека в незнакомом городе, даже в маленьком. Но я смело пустился в розыски и очень скоро где-то на улице увидел человека с внешностью, подходящей под описание. Он оказался словоохотливым и рад был поделиться со мной тем, что знал о месте нашего назначения, и вообще интересовавшими меня сведениями, накопленными им за время длительной работы на севере. Магадан был тогда невелик. Население его составляло приблизительно от 20 до 25 тысяч человек, за два года до этого оно, по данным статуправления, равнялось 10, а два года спустя, по сведениям Всесоюзной переписи населения, — 27 тысяч человек. Однако площадь, которую занимал этот город, мало отличалась от той, на которой он располагался на четверть века позднее. Границы города мало раздвинулись за это время. Город рос больше ввысь, чем вширь. Деревянные одно- и двухэтажные домики, главным образом, в послевоенный период уступали место каменным четырех- и реже пятиэтажным. Но это было позднее. Тогда уже существовали почти все улицы, известные в городе и теперь. Новые улицы появились не за околицами старого города, а большей частью за счет пустырей, которые они прорезали. Таковы улицы Горького и две улицы, окаймляющие площадь Горького и прорезавшие пустырь вдоль флангов здания Главного управления Дальстроя. Тогда же на этом большом пустыре между улицами Пролетарской, Дзержинского, Колымским шоссе (ныне проспект Ленина. — Ред.) и Парковой, в центре его и в центре города располагался большой лагерь, обнесенный высокой оградой из колючей проволоки и охраняемый сторожевыми вышками на углах. Это сооружение сообщало всему городу непередаваемо унылый колорит, настраивавший вновь прибывшего на определенный, очень невеселый лад и оставлявший гнетущее впечатление. На центральном перекрестке города при пересечении Колымского шоссе Пролетарской улицей на юго-восточном углу, там, где теперь стоит гостиница «Магадан» (вернее, так называется ресторан при ней, гостиница же названия не имеет. — Ред.), находилась фабрика-кухня. Это была большая, единственная в городе столовая, занимавшая большое двухэтажное здание с неоштукатуренными, как и во всем городе, успевшими посереть бревенчатыми стенами. Это кулинарно-индустриальное название нарпитовской столовой было чрезвычайно популярно еще во времена первой пятилетки, когда я впервые познакомился с таким учреждением на Днепрострое. Почему-то это учреждение в Магадане уже через три года захирело и перестало существовать. Весь второй этаж и часть первого заняло какое-то бюрократическое заведение. Продолжала влачить жалкое существование небольшая столовая. В 1950–1952 гг. эта столовая называлась рестораном «Арктика». Недалеко от этого места, направляясь вечером первого проведенного в Магадане дня на фабрику-кухню вместе с братом Волей и его женой Лилей, чтобы утолить ненасытный голод, я вдруг увидел среди встречных прохожих знакомое лицо Кирилла Матвеевича Васюты — горного инженера-маркшейдера, которого хорошо знал по работе в Криворожском бассейне, познакомившись с ним больше восьми лет назад на Ленинском руднике, когда приехал туда на последнюю практику. Меньше всего ожидая здесь увидеть столь хорошо знакомого человека, я сперва, как говорится, глазам не поверил, подумал, что это только похожий на Васюту человек, но потом увидел, что он тоже, улыбаясь, смотрит на меня. Оказалось, что он уже отработал свой договорной срок три года в Оротукане и теперь уезжает домой в отпуск, после которого решил приехать опять. Он приглашает нас к себе, вернее, в квартиру своего знакомого, в которой временно остановился с женой и дочкой. Конечно, нам было очень интересно выслушать там рассказ о первых годах, проведенных им на Колыме, о работе, об условиях жизни, о климате и, главное, о том, как человек переносит свирепые колымские морозы. Маленький поселочек Веселый в 5–6 километрах от Магадана на берегу бухты Гертнера, в котором мы жили 9 ночей и несколько дней, имел только одну улицу и не больше 2 десятков домишек. Он почему-то пустовал и поэтому давал приют таким, как мы, временным жильцам. Пять дней живя в нем, мы его почти не видели, уходя утром в Магадан и возвращаясь вечером в темноте, но потом наступили три праздничных дня, когда и в Магадане делать было нечего и выехать в дальнейший путь было нельзя. Пришлось бездельничать, отдыхая в поселке. Один из этих дней мы с братом посвятили экскурсии в окрестностях поселка. Поднимались мы с несколькими такими же, как мы, молодыми людьми на одну из низеньких сопок, кажется, с правой стороны долины Магадана. Я не помню, что видели мы с ее вершины. Помню только, что сопка была низенькая, но с довольно крутыми склонами, покрытыми глубоким снегом, рыхлым и мягким, через который мы торили свой путь. Сопка была очень близко к поселку. Спутники наши мечтали вслух о находке золота. Возле поселка было устье реченьки Магадан, или Магаданки, как называли ее жители, а на берегу морской бухты громоздилась узкая полоса грязного серого льда. В бухте вдали, в правой ее части, торчали из воды над морской гладью довольно высокие скалы, напоминающие паруса. Кажется, их называли «Сестры» или «Три сестры» (видимо, имеется в виду о. Кекурный в бухте Гертнера, в которую впадает Магаданка. Этот остров жители Магадана называют Монах, острова же Три Брата находятся в правой части бухты Веселая на оконечности м. Восточный, и их с устья реки не может быть видно. — Ред.). В праздничные дни мы собирались к отъезду, так как сразу после них нам предстояло двинуться в дальнейший путь, на этот раз в зимнюю замороженную тайгу. Естественно, что при отъезде из Магадана одним из наиболее интересовавших нас предметов был мороз. Нам сообщили, что на трассе уже минус 40 градусов, а в Магадане с его мягким морским климатом зимой ниже минус 20 мороз бывает не часто. Помню, один из магаданских бухгалтеров выразил сомнение, что на трассе такие холода. Несомненно, он руководствовался магаданским опытом.

Белое безмолвие

Наконец, наступает и день, когда нам приходится отправляться дальше. Едем мы на трехтонном грузовике ЗИС-5, одном из царствовавших тогда на всех автомобильных трассах Дальстроя. Мы с трудом помещаемся в его тесном кузове, сидим на дне, вытянув ноги и прислонясь спинами к стенкам. Сверху нас защищает фанерная коробка, или так называемый каркас, — ящик, устроенный над кузовом. Он не имеет задней стенки, никаких окошек или отверстий впереди и по сторонам, а также никакого отопления. Вся задняя часть кузова занята багажом едущих. Им заложены и боковые части большого заднего отверстия, чем частично заменена отсутствующая стенка. Между чемоданами и багажными тюками оставлен только узкий проход, позволяющий с трудом проползать на коленях. Это окошко сзади и отверстие величиной с ладонь в передней стенке нашего вагона левее кабины грузовика позволяет мне, сидящему у левой стенки, изредка бросать тоскливые взгляды вперед или назад. Снаружи, за фанерной стенкой нашего собачье-человеческого ящика, было до 40 градусов мороза. Немногим меньше, должно быть было и в нашем помещении, согреваемом только дыханием двенадцати или четырнадцати человек. Но нам не было холодно, потому что мы были сравнительно тепло одеты: в ватных брюках и телогрейках, в овчинных нагольных полушубках, в таких же шапках и рукавицах и в валенках, которыми нас снабдили в Магадане. Вероятно, немалую роль играло и то, что машина все время шла, трясла нас на ухабах и не оставляла нас в неподвижности. Кроме того грела, должно быть, и молодая еще тогда кровь. Мне теперь трудно объяснить, почему же нам, и мне в частности, почти совсем не было холодно, несмотря на то что мороз был немаленький, отопления не было никакого, одежда наша была лишь относительно теплой, и за весь наш путь, продолжавшийся больше суток, мы лишь 2 или 3 раза останавливались в трассовских столовых, чтобы подкрепиться там горячей пищей. Путешествие наше в Усть-Утиную длилось долго. Больше суток потребовалось, чтобы преодолеть эти 550 километров. Долго тянулась ночь на заснеженной белой дороге, и, помню, мне все время вспоминалось «Белое безмолвие»Джека Лондона и, собственно, не содержание повести, а только название ее, и притом оно каждый раз как-то выплывало в памяти и каждый раз с ошибкой — «Белое молчание», а не Безмолвие, и каждый раз я себя поправлял. Мне вспоминался Север по описаниям Джека Лондона, унылые пейзажи, которые я видел теперь воочию. Чахлая растительность, изуродованные ветрами мелкие лиственницы на громадных водораздельных пространствах Дедушкиной Лысины (название перевала на 230-м км основной трассы, где ранее находился поселок дорожников Поворотный, федеральная дорога М56. — Ред.) и других — невеселые картины. Я коротал эту длинную ночь без сна, смотрел и смотрел на зимние северные пейзажи. Помню остановки на заправочных станциях, где стояли грузовики с работающими моторами. Нередко на таких станциях наблюдались устройства для заправки радиаторов горячей водой. Здесь стояли машины с неработающими выключенными моторами. К каждому месту стоянки автомашины была подведена труба, подающая горячую воду для того, чтобы легко можно было завести двигатели на морозе. Настроение у меня было невеселое, потому что все время помнилось о продолжительном сроке, который отделял нас от ближайшей возможности вернуться домой. Мы не знали еще, что этот срок в действительности растянется почти во много раз, окажется таким бесконечно длинным и отнимет если не всю жизнь, то все лучшие ее годы. Потом морозная зимняя ночь уступила место такому же морозному утру и дню. Стало светлее, и можно было уже смотреть не только в переднее узенькое отверстие, где ночью подсвечивали фары, выхватывавшие участки леса на обочинах дороги, но и в заднее окно между чемоданами, где обзор был шире и лучше. Ехать все еще оставалось далеко. Но все на свете имеет конец. Дождались и мы конца этой длинной поездки. День склонялся к вечеру. Наступили вечерние сумерки, когда наш ЗИС-5 остановился перед двухэтажным деревянным домом из неоштукатуренных бревен, потемневших от времени, в небольшом таежном поселке, стоявшем на берегу Колымы. Помню, мы еще не выбрались из нашего неуютного собачьего ящика, остро диссонирующего с модным тогда ходульным выражением «забота о живом человеке», как в нашу незакрытую дверь заглянула «фифа» из отдела кадров и спросила, какие специалисты прибыли. Как будто нельзя было подождать с этим вопросом до завтра.В Усть-Утиной

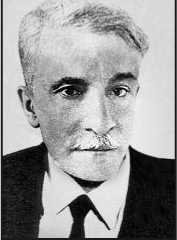

Итак, в сумерки 10 ноября 1938 года мы прибыли в Усть-Утиную — временную резиденцию Юго-Западного горнопромышленного управления (ЮЗГПУ), где мы должны были получить назначение на работу. Еще не кончился рабочий день, и мы еще успели повидать знакомого по Магадану А. М. Фиша, который здесь был начальником отдела россыпных разведок, и немного знакомого по Днепропетровску Б. Л. Флерова, учившегося когда-то с одним из наших двоюродных братьев в Горном институте и служившего здесь начальником геолого-поискового отдела. Борис Леонидович Флеров отвел нас в одну из комнат на первом этаже и познакомил с геологами начальниками партий Виктором Тихоновичем Матвеенко, Ильей Романовичем Якушевым и Борисом Борисовичем Лихаревым. Все трое работали на олове и, по мнению Б. Л. Флерова, разговор с ними был бы для нас интересен. Но они продолжали начатый до нашего прихода разговор, который не касался, правда, геологии, а вертелся вокруг таежных приключений, романтики, экзотики. Рассказывал В. Т. Матвеенко о нападении беглецов на базу его партии на берегу Колымы и о том, как ему удалось решительными действиями отнять у беглецов украденное ими продовольствие партии. Разговор шел в длинной узкой комнате за столом, стоявшим у средней части правой глухой стенки, вдали от окна. В. Т. Матвеенко сидел на стуле возле этого стола, И. Р. Якушев сидел на столе, свесив ноги, а Б. Б. Лихарев стоял, как и мы. Нам было интересно слушать рассказчика, и мы не перебивали его вопросами. Из этих троих геологов только И. Р. Якушев приехал месяца на четыре раньше нас, а два других работали на Колыме уже по нескольку лет и казались нам местными старожилами.Борис Леонидович Флеров (1906–1986)

Геолог, ученый. Закончил Днепропетровский горный институт. Работал в Восточно-Забайкальской геологической партии. На Колыме с 1931 г. Участник Второй Колымской экспедиции. С 1939 г. работал главным геологом Тенькинского и с 1941 г. Янского ГРУ. Первооткрыватель месторождений олова и золота на Колыме, в частности Бутугычагского.

С 1958 г. работал в Якутском филиале АН СССР. Лауреат Сталинской премии I степени (1946 г.). Доктор геолого-минералогических наук. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.

Геолог, ученый. Закончил Днепропетровский горный институт. Работал в Восточно-Забайкальской геологической партии. На Колыме с 1931 г. Участник Второй Колымской экспедиции. С 1939 г. работал главным геологом Тенькинского и с 1941 г. Янского ГРУ. Первооткрыватель месторождений олова и золота на Колыме, в частности Бутугычагского.

С 1958 г. работал в Якутском филиале АН СССР. Лауреат Сталинской премии I степени (1946 г.). Доктор геолого-минералогических наук. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.

На другой день познакомились мы с начальником управления Ткачевым, его заместителем Матвеевым и главным инженером Овечкиным. Главного геолога я не помню. Его, по-моему, почему-то не было, и его обязанности выполнял Б. Л. Флеров, который был здесь заслуженным человеком, ведущим специалистом по олову, открывшим два года назад довольно крупное и в своем роде уникальное оловянное месторождение «Бутугычаг». Именно на рудник, работавший теперь на этом месторождении и имевший тоже труднопроизносимое название, был назначен Всеволод с женой, а меня решили отправить в другую сторону, на рудную разведку имени Лазо на Сеймчане. Путь брата лежал теперь обратно к Магадану и, не доезжая до него 90 километров, поворачивал направо на запад и продолжался еще около 230 км. Сборы их были недолги, и вскоре они отправились на свой рудник, а я остался в управлении готовиться к своей работе. Мне нужно было прочесть довольно большой отчет Владимира Алексеевича Титова, открывшего это месторождение в предыдущем году, и познакомиться с полевыми материалами Дмитрия Петровича Васьковского, работавшего в текущем году там же, производя крупномасштабные детальные исследования склонов и поиски рудных тел. Выслушивал я и рассказы Д. П. Васьковского о работе на этом месторождении. Помню, рассказывал он мне и о коде, обусловленном им с прорабом Бандурой, руководившим теперь разведкой на рудном месторождении. Этот код нужен был для передачи по радио рекомендаций, полученных в результате камеральной обработки данных исследований. Помню, рекомендация заложить канаву на участке № 3 звучала так: зарезать корову в стаде № 3. Впрочем, не ручаюсь за то, что коровой называлась у них именно канава, а не, скажем, штольня.

Матвеенко Виктор Тихонович (1913–1976)

Геолог. Окончил Ленинградский горный институт. В 1935 г. приехал в Магадан. В первые же годы его деятельность в должности начальника геолого-поисковых партий увенчалась открытием ряда промышленных месторождений олова. В 1939–1941 гг. он возглавлял геолого-поисковый отдел Тенькинского райГРУ. В эти годы выявлены Хетинское и Кандычанское промышленные месторождения олова. В дальнейшем работал в геологических организациях Магадана, занимался научной работой. Лауреат Государственной премии. Доктор геолого-минералогических наук. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями СССР.

Геолог. Окончил Ленинградский горный институт. В 1935 г. приехал в Магадан. В первые же годы его деятельность в должности начальника геолого-поисковых партий увенчалась открытием ряда промышленных месторождений олова. В 1939–1941 гг. он возглавлял геолого-поисковый отдел Тенькинского райГРУ. В эти годы выявлены Хетинское и Кандычанское промышленные месторождения олова. В дальнейшем работал в геологических организациях Магадана, занимался научной работой. Лауреат Государственной премии. Доктор геолого-минералогических наук. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями СССР.

В общем, после отъезда брата с женой на рудник я еще довольно долго жил в Усть-Утиной, готовясь к работе, а потом ожидая попутного транспорта. Усть-Утиная — это небольшой поселок при обогатительной фабрике, построенной на живописном и тогда еще мало испорченном человеком лесистом берегу Колымы. Фабрика, первоначально золотоизвлекательная, и поселок были построены за три или четыре года для переработки руд известного месторождения речки Утиной, где вместилищем золотого оруденения являются кварцево-порфировые дайки. Месторождение оказалось неперспективным, разработки были прекращены, а работа фабрики была возобновлена в 1937 году для обогащения оловянных руд месторождения «Кинжал», открытого тогда партией В. Т. Матвеенко. Теперь здесь временно помещалось новое, совсем еще недавно выделенное Юго-Западное управление. Его курьезное название, совсем не соответствующее географическому положению его и его предприятий, разбросанных в разных частях территории, было обусловлено именно тем, что управление предполагалось сделать специализированным, оловянным, и базу для него предполагалось построить вблизи самого крупного из имевшихся тогда оловянных месторождений — Бутугычагского, которое действительно расположено в юго-западной части территории, где находились предприятия горной промышленности Дальстроя. Этому замыслу, как говорится, не было суждено сбыться, потому что бассейн Теньки, где расположен рудник «Бутугычаг», оказался перспективным на золото, через год с небольшим после организации Юго-Западного было создано новое, Тенькинское горнопромышленное управление, куда первоначально вошли только два предприятия: уже известный нам оловянный рудник «Бутугычаг» и золотой прииск «Дусканья», всего только год эксплуатируемый Южным управлением Дальстроя.

Владимир Алексеевич Титов (1912–1999)

Заслуженный геолог России, ученый. В 1936 г. окончил Ленинградский горный институт, в этом же году начал заниматься геологическими съемками и поисками полезных ископаемых на Северо-Востоке. Руководил отделом геологического картирования, возглавлял Пенжинское РайГРУ, был главным геологом ЦКТЭ СВГУ. Крупнейший специалист в области геологии и полезных ископаемых, первооткрыватель многих месторождений золота, олова и ртути. Автор более 50 научных работ, один из основателей школы геологов Северо-Востока. Награжден многими государственными орденами и медалями.

Заслуженный геолог России, ученый. В 1936 г. окончил Ленинградский горный институт, в этом же году начал заниматься геологическими съемками и поисками полезных ископаемых на Северо-Востоке. Руководил отделом геологического картирования, возглавлял Пенжинское РайГРУ, был главным геологом ЦКТЭ СВГУ. Крупнейший специалист в области геологии и полезных ископаемых, первооткрыватель многих месторождений золота, олова и ртути. Автор более 50 научных работ, один из основателей школы геологов Северо-Востока. Награжден многими государственными орденами и медалями.

А Юго-Западное управление, хотя и лишенное своего главного детища, было оставлено оловянным и переселено в новый поселок Нижний Сеймчан, построенный возле старинного якутского поселка с таким же названием, то есть поближе к оставшемуся в управлении наиболее крупному оловянному месторождению имени Лазо. Так родилось курьезное явление — Юго-Западное управление оказалось на северо-востоке территории, на которой развита горная промышленность Дальстроя, и находилось там, сохраняя то же название, более 30 лет. В Усть-Утиной стояла уже настоящая зима, лежал глубокий снег, покрывавший застывшую Колыму и украшавший мощные ветви толстых многовековых лиственниц, стоявших пока между домами поселка. Стояли уже большие морозы, не достигавшие, правда, пока 50 градусов. По утрам над трубами домов тянулись ввысь вертикально тонкие дымки, сливавшиеся наверху в большое облако. На усы, брови и бороды людей садился иней. Помню, что в день отъезда Воли и Лили термометр показывал минус 49 градусов.

Дорога

В середине 20-х чисел ноября днем я с попутчиками отправился из Усть-Утиной на рудную разведку Лазо. Путь предстоял сложный, и только первую его часть, вероятно, меньше половины, то есть до устья реки Среднекан, можно было проделать на автомашине. Дальше дороги не было, и по льду Колымы, а затем Сеймчана машины не ходили, и нужно было ехать конным транспортом, а потом на тракторе. Из Усть-Утиной отправились на таком же трехтонном ЗИС-5, как тот, на котором прибыли из Магадана. Разница была только в том, что здесь не было каркаса, спасавшего нас тогда от ветра. С нами была женщина-геолог, тоже из Днепропетровска, Ольга Соколова (не помню отчества), которая занимала место в тесной кабине грузовика, а мне и еще ехавшему так же, как и Соколова, на прииск имени Лазо пожарному приходилось сидеть на грузе в кузове машины. Я спасался от морозного режущего ветра, укрываясь бывшей у меня железнодорожной форменной шинелью, которую я накидывал на голову и спину, обращенную вперед. Ехали долго — остаток дня и всю ночь. Часами мучились, подсовывая палки под буксующий, бешено вращающийся в рыхлом снегу скат, и возмущались тем, что на автомашинах нет приспособления, выключающего на время дифференциал и позволяющего преодолевать участки скользкой дороги. Это очень нудное занятие — часами подсовывать снова и снова палки и смотреть, как их опять выбрасывает вращающийся скат, в то время как другой в это время сохраняет неподвижность. База разведрайона им. Лазо. Фото 1952 г.

База разведрайона им. Лазо. Фото 1952 г.

Утром нам все же удалось прибыть на перевалочную базу прииска в заброшенном поселке Усть-Среднекан, еще незадолго до этого являвшемся центром Золотой Колымы. До возникновения Дальстроя здесь был центр разведочных работ экспедиции Союззолота, а потом здесь же размещалось первое горное управление Дальстроя, когда оно еще не разделялось на Северное и Южное управления. Здесь нам повезло, так как не пришлось задерживаться. Попутный конный транспорт до поселка Верхний Сеймчан отправлялся в путь часа через два после нашего приезда, и мы, погревшись и подкрепившись, поехали дальше. Ехали, впрочем, только наши чемоданы, а люди шагали пешком. Это продолжалось целый день. Все время шли и только один раз остановились, чтобы накормить лошадей на левом берегу Колымы. Остановка называлась Половинка (автор по прошествии лет ошибается, остановка называлась «Партизанка».— Ред.). Здесь были барак для отдыха путников и, кажется, конюшня. Здесь мы отдыхали часок-другой, подкрепляясь чаем. Тем временем у меня успели украсть рукавицы. В этом виноват был я, так как к тому времени еще не привык ктому, что кругом воры и что именно поэтому они здесь и находятся. Там было, кроме нас, всего человек 5 или даже меньше, и я, естественно, никак не ожидал, что они могут что-нибудь украсть. Особенно меня подвело рассуждение, что ведь чемоданы я оставляю на санях, уходя пить чай в барак так же, как и мои спутники. Эти вещи действительно оставались в сохранности, но я не сообразил, что это вовсе не потому, что люди честные или сознательные, а только потому, что в таком месте украденную большую вещь некуда спрятать. В общем, это была наука, а, как говорится, за науку деньги платят. Рукавиц было не жалко. Они были паршивые, купленные в Магадане и дешевые. Главное было в том, что без них в пути было невозможно. Но меня выручил мой попутчик пожарный. У него нашлись какие-то запасные рукавицы или, кажется, перчатки, которые он любезно предложил мне. Вечером мы пришли в поселок Верхний Сеймчан. Лошади дальше не шли, и нам предстояло проделать оставшийся путь на тракторе, который в это время, как оказалось, еще ремонтировался, и нужно было ждать конца ремонта. Как нельзя кстати, одним из наших спутников оказался старший пожарный с прииска имени Лазо, ездивший по делам в управление и теперь возвращавшийся к себе на прииск. Он сразу же предложил нам идти с ним ночевать в пожарный сарай, куда мы и отправились. Конечно, если бы не было пожарного, мы не пропали бы, так как, наверняка, на здешней перевалочной базе тоже было помещение, где можно было прожить 3–4 дня в ожидании ремонта трактора. Но, наверняка, в сарае было лучше. Там мы и жили дня четыре в этом уютном, теплом, чистом и просторном помещении, в котором, кроме нас, жило человек 6 или 8 пожарных, и где-то далеко под стенами стояли насосы и еще какие-то пожарные механизмы. Все было хорошо, но за это время нам до смерти надоели патефон и те немногочисленные пластинки, которые были у пожарных. Никаких других развлечений у них не было, пожаров тоже не было, и поэтому патефон крутился все время, пока люди бодрствовали. Пожарные уходили в наряды на какие-то посты, но там их было один или два, а остальные сидели с нами в сарае и развлекались, слушая музыку. Поселок Верхний Сеймчан, в котором помещается база одноименного совхоза, расположен на левом берегу Колымы, километрах в 20 от Нижнего Сеймчана, лежащего близ устья реки Сеймчан. Это молодой поселок, построенный всего лет за 5 до моего приезда. Нижний Сеймчан, который до возникновения Верхнего, назывался просто Сеймчаном, — поселок старинный, крупнейший из четырех якутских поселений на Колыме, другие назывались Оротук, Санга-Талон и Берелех. В нем издавна существовали якутская школа и единственная виденная мной на территории церковь. Она, правда, была уже закрыта, и ее помещение занимал какой-то склад. Поселок этот был более похож на поселок, чем другие поселения, состоящие из разбросанных на большой площади якутских хотонов. Но всему приходит конец. Кончилась и наша веселая жизнь в пожарной команде. Как-то под вечер в первые дни декабря мы погрузились на верх высоко нагруженных тракторных саней и двинулись дальше. В начале пути вечером мы остановились возле одного из якутских хотонов поселка Нижний Сеймчан. Заходили в это якутское жилье, и это был единственный случай, когда я был в обитаемом, а не в покинутом жилище якутов. Это был обыкновенный якутский хотон, то есть длинная деревянная изба, построенная из наклонно стоящих, прислоненных верхними концами к горизонтальной обвязке каркаса бревен, обмазанных снаружи глиной. Большую часть избы занимает рогатый скот, меньшую — люди. Отопление людской половины осуществляется очагом наподобие камина с трубой из деревянных жердей, обмазанных глиной. Трактор шел быстро. В этом я убедился на опыте, проделанном невольно. Озябнув сидя на грузе саней, я решил согреться ходьбой и спустился для этого на лед, вместе с еще одним пассажиром. Сначала мы с ним неторопливо шагали позади нашего транспорта, не беспокоясь тем, что мы медленно, но непрерывно все более и более отстаем от него. Искрился при лунном свете снег, все было бело вокруг, и только трактор с санями чернел, удаляясь от нас по снежной дороге. Спутник мне что-то рассказывал о жизни на Колыме, и мне было это интересно, так как все было ново и почти незнакомо. Когда обратили внимание на то, что расстояние от нас до трактора увеличивается, оно уже порядочно выросло. Прибавили шагу, думая, что настичь трактор будет не очень трудно. Однако вскоре убедились в обратном. Для этого пришлось напрячь все силы, пришлось даже бежать. В дальнейшем я уже старался не отставать от трактора, чтобы не надрываться в погоне за ним. Снова пыхтел и стрекотал мотором трактор, скрипел на морозе снег под его гусеницами и визжал под полозьями тяжело нагруженных саней. Я изредка спускался на дорогу, чтобы согреться ходьбой, но уже был осторожен и не позволял себе отставать. Мне навсегда запомнилась дорога, хотя ничего особенно примечательного в ней не было. Трактор шел большей частью по льду Сеймчана, покрытому пушистой, толстой пеленой снега. Нередко он, сокращая дорогу, выходил на тот или иной берег и ломил напрямую через лесные участки, прокладывая себе дорогу через лес, подминая гусеницами и полозьями саней толстые лиственницы и тополя. В начале пути в первой половине ночи мы где-то долго стояли. Тракторист жег керосиновый факел и при свете его долго что-то починял в машине, орудуя молотком. Но потом мы уже нигде не останавливались, да и негде было, так как совсем не попадалось жилья человеческого. Тракторист не отдыхал и не спал всю дорогу, которая заняла сутки с небольшим. Только к вечеру на другой день после отъезда из Сеймчана мы, наконец, прибыли на прииск имени Лазо, который, впрочем, тогда уже был переименован в «Третью пятилетку», чтобы не путать его название с рудником, который вскоре должен был открыться. Однако все называли прииск по-старому, так как уже привыкли к старому названию, несмотря на то что прииск существовал совсем недолго. Ночевать я остался у старшего геолога Кондрашова и на другой день, взяв на прииске лошадь с санями, чтобы довезти свой багаж, отправился на рудную разведку — место моей новой работы. Это было 7 декабря 1938 года.

Прииск

И рудная разведка

Оловянный прииск имени Лазо был совсем молодым предприятием, организованным в конце истекшего лета, то есть всего за 3–4 месяца до моего приезда. Я застал там подготовительные работы: вскрывались торфа («торфа» — профессионализм, слово, обозначающее слой природных отложений и пустой породы, не содержащей драгоценного металла. — Ред.) на участках, где в первую очередь должна была начаться будущим летом эксплуатация, строился поселок горняков. Месторождение было открыто годом с небольшим раньше полевой партией, возглавляемой геологом Владимиром Алексеевичем Титовым. Россыпь оловянного камня была за истекший год разведана шурфами, определены были запасы металла в ней, и теперь она подготавливалась к разработке. Вся работа велась вручную. Механизмов не было никаких. Лишь оттайка мерзлого грунта или речников так называемых торфов велась при помощи пара, подготовляемого котлами-бойлерами и направляемого по трубам в так называемые пойнты — трубчатые буры, забитые в грунт. Оттаявший грунт разрыхляли кайлами и нагружали лопатами в большие короба, укрепленные на деревянных полозьях. Каждый такой короб двое рабочих тащили из вырабатываемого карьера-углубления на отвал. Для того чтобы лучше скользили полозья коробов, дорожку часто посыпали снегом и поливали водой. Верхом механизации или последним словом техники считалась так называемая мехдорожка, то есть скреперная лебедка с бесконечным канатом или тросом, к которому крюками прицеплялись те же короба или ящики на полозьях, вытаскиваемые этим устройством из карьера на отвал, где они разгружались людьми, которые их опрокидывали. Прииск располагался в долине левого притока Сеймчана, речки Дерас-Юрега. Мне он очень нравился своей живописностью — пленяла почти нетронутая многовековая лиственничная тайга. Лес — толстые трехсот-четырехсотлетние лиственницы — совсем недавно начали рубить в долине упомянутой речки, и только на участке прииска, выше устья ручья Лазо, впадающего в речку слева, он был совсем не тронут. Бегали белки, горностаи, зайцы. С места на место перелетали белые куропатки. Рудная разведка Лазо — место моего назначения — располагалась в 3–4 километрах от прииска, в верховьях одноименного ручья. Летом 1938 года, то есть за 3–4 месяца до моего приезда, поиски рудного месторождения производила здесь геолого-разведочная партия Дмитрия Петровича Васьковского, которой удалось найти пока только две жилы с промышленными концентрациями оловянного камня, их и разведывали, когда я туда приехал. В это время проходилась штольня № 1, по другой жиле добивалась глубокая траншея № 4. Кроме того, добивались 3 или 4 канавы, в которых тоже были признаки кварцево-турмалиновых жил с касситеритом. Управлял или руководил разведкой до моего приезда молодой техник-геолог Василий Иванович, или просто Вася Бандура, за 3 или 4 года до этого окончивший Киевский геолого-разведочный техникум и успевший 4 года назад побывать на кратковременной практике или, лучше сказать, на экскурсии в Кривом Роге, на руднике, где я тогда работал. Впрочем, я его к этому времени совсем забыл, потому что группа студентов, в которой он был, насчитывала человек 30, и пробыли они у меня совсем недолго, не более 3–4 дней. Он был единственный вольнонаемный работник на разведке. Все остальные, как рабочие, так и младший технический персонал: коллектор Бауман, десятник Петин и взрывник Кондаков — были заключенные. Рабочих, помнится, было около 20 человек. Жильем на разведке служили два барака таежного типа, в одном из которых, побольше размерами, стоящем в средней части долины, жили все рабочие, а в другом, построенном вплотную к правому склону долины, жили Бандура, коллектор, десятник и взрывник. Барак был как бы отгорожен от всей долины канавой глубиной метра полтора, по которой протекал ручей или пролегало его русло, теперь совсем замерзшее. В нескольких шагах выше барака русло ручья прижималось к тому же правому склону, у которого он стоял, образуя как бы мыс или полуостров. На берегу росла большая кривая лиственница, уцелевшая именно потому, что она была кривая, непригодная для постройки. Весь остальной лес в долине ручья был вырублен, когда строили бараки. Снег в ту зиму, когда строили, был очень глубок. Это было видно по высоким, оставшимся от деревьев пням. Один из них особенно высокий, более двух метров, торчал на другой стороне ручья почти против барака. В этом же бараке поселился теперь и я. Он был разделен жиденькой перегородкой из жердей на две части, из которых в одной, меньшей, помещались теперь я и Бандура, а в другой — остальные трое. Барак таежного типа — это рубленная в «лапу» постройка из неокантованных и неошкуренных бревен лиственницы с пазами, заполненными так называемым строительным, или зеленым сфагновым, мхом. Крыша сооружается из жердей или тонких бревен — накатника, опирающегося одним концом на стенку, а другим — на «матку» — длинное толстое бревно, опирающееся концами на средние участки коротких стен. Эти стены наращиваются двумя-тремя бревнами, чтобы «матка» лежала выше и скаты крыши были круче. Накатник покрывается слоем мха, засыпаемым грунтом. В окна при отсутствии стекла вставляются рамки, затянутые белой бязью. Такое окно пропускает свет, но через него, конечно, ничего не видно. Такие окна были и в нашем бараке. Объекты рудной разведки располагались метрах в 300–400 выше наших бараков, в верховьях ручья. На правом склоне долины находились траншея № 4 и шурф, заложенный, скорее, после моего приезда для разведки той же жилы в глубину. На склоне сопки, разделяющей распадок Белкин и другой ручей, названия которого я не помню, располагалась жила, разведываемая штольней № 1. Вскоре после моего приезда в середине декабря, должно быть, числа 15–20-го, на прииске состоялось профсоюзное собрание. Это было весьма своеобразное собрание, единственное в своем роде. Никогда за всю мою жизнь, ни до того, ни после ничего подобного я не видел. Демократия совершенно невообразимая. На этом собрании присутствующие члены профсоюза выдвигали кандидатов на награждение правительственными наградами. Собрание явно было не подготовлено. Выступившие с предложениями явно не были назначены, не выполняли поручение, а высказывали свое собственное мнение. Царила полнейшая демократия. Меня поразило то, что кандидатов было выдвинуто много. Чуть ли не все вольнонаемные были включены в этот список. В число их не попали главным образом те, кто совсем недавно приехал и еще кое-кто. Например, в список не попали почему-то ни Бандура, ни Кондрашов. Это мне было непонятно. Ничего подобного я больше никогда не встречал. Награждения были и позднее, но никогда больше я не видел, чтобы кандидатов для этого выдвигали на собраниях. Это всегда было прерогативой высокопоставленных руководящих лиц и делалось шито-крыто. Еще удивительнее было то, что очень многие из выдвинутых кандидатов, если не все, были вскоре действительно награждены. Среди них оказался и сменивший меня на месте начальника разведки Д. И. Овчинников, вернувшийся только что из отпуска. Как-то в разговоре по радио из Усть-Утиной сообщили фамилии награжденных орденами, и среди них была фамилия Овчинникова. Он был счастлив, как ребенок. Просто блаженствовал от счастья, по нескольку раз в день повторяя: «Орденоносец! Просто не верится!». Впрочем, это было бы действительно слишком несправедливо, если было бы правдой. Но этого не произошло. Выяснилось, что ему дали не орден, а медаль «За трудовое отличие». Он был не только разочарован, а по-настоящему оскорблен в своих лучших чувствах. До того он привык к мысли, что он орденоносец. Было непонятно, почему же он говорил, что ему не верится, когда сам был уверен, что он орденоносец. До того высокое у него было самомнение, что он не сомневался в том, что, только что окончив техникум и проработав всего два с половиной года, он вполне заслужил орден. Комментарии здесь не нужны. В действительности, конечно, он получил и так больше, чем заслужил.Северное сияние

Я, наконец, приступил к работе. Ее было мало, но я понимал, что летом, когда можно развернуть поиски новых рудных жил, возрастет и фронт разведочных работ, работы будет больше и она станет интереснее. Проходила середина зимы. Довольно устойчиво держались очень сильные морозы. У меня был спиртовый термометр, привезенный из Владивостока. Я регулярно измерял температуру до тех пор, пока у меня не попросили одолжить свой термометр на прииск, потому что у них не было, а им нужно было актировать дни, когда морозы были очень сильные — ниже 55 градусов мороза. Я постепенно привыкал к местному климату, к свирепым морозам, к тому, что работы на открытом воздухе прекращаются только при такой низкой температуре. Привыкал и к другим довольно неожиданным вещам. Например, к тому, что у нас на рудной разведке и особенно там, где велись работы наверху, на склоне сопки бывало заметно теплее, чем на прииске. Впрочем, это было не всегда. Исключение составляли дни, когда разыгрывалась пурга и воздух различных слоев, отстаивающихся и разделяющихся в тихую погоду, перемешивался. Это всегда было заметно — только подует ветер, сразу же становится теплее в домиках за счет упомянутого перемешивания воздуха. Удивляло меня и то, что при очень низких температурах потепление или похолодание всего на 1–2 градуса всегда очень заметно. Вскоре после приезда я увидел и северное сияние, правда, слабое, тусклое и некрасивое, одноцветное. За эту зиму я видел сияние несколько раз, и всегда почему-то оно бывало таким же тусклым, одноцветным и слабым. Цвет его был каким-то желтовато-зеленовато-серым, причем слабо светящееся пятно, довольно большое, с нерезкими размытыми очертаниями, дугообразной верхней границей, похожее на облако, занимало всегда нижнюю четверть или треть северной части небосвода. Оно неподвижно стояло на севере, не меняя места. Позднее в другие годы и в других местах, в поселках Иганджа и Усть-Омчуг мне приходилось видеть гораздо более красивое сияние, непрерывно движущееся и притом цветное или багровое, неподвижное. Но, в общем, явление это редкое, и наблюдать его приходилось не каждому. Конечно, это должно быть только в наших относительно низких широтах. Несомненно, что в более высоких оно наблюдается чаще. Вероятно, играет роль и то, что явление это происходит ночью, чаще во второй ее половине, когда люди спят, и видят его немногие. Чаще оно бывало не в середине зимы, а в конце ее или ранней весной. Помню, однажды в марте 1941 года в поселке Иганджа я видел особенно красивое сияние. Именно только о таком сиянии можно сказать, что оно играет, и, вероятно, только к нему применяется название «сполохи». Вероятно, незадолго до полуночи я увидел световые столбы, немного напоминающие лучи прожектора, но более слабые, вертикально торчавшие в северной части неба. Я сразу же обратил внимание на то, что они постепенно вытягиваются вверх и что их становится все больше, и что, наконец, они охватили весь горизонт и достигли зенита, сошлись там, образуя звезду. Потом они как бы оторвались от горизонта, а в центре звезды в зените, состоящей из довольно сильно светящихся желтовато-зеленовато-серых лучей, появилась другая звезда, вписанная в первую, багровая или темнокрасная, кажется, еще с одной — алой звездой в середине. Все эти изменения формы и цвета сияния происходили быстро, потому что я успел увидеть все это, вероятно, недолго находясь под открытым небом на морозе. Два или три раза я наблюдал сияния в Усть-Омчуге. Впрочем, этих случаев было, вероятно, больше, но они забылись. Один из таких случаев был в начале зимы 1946 или 1947 года в начале ночи. Это было обычное неподвижное облако, тускло светящееся в нижней части северного небосклона, а в правой части этого пятна или облака тоже неподвижно сияло другое, меньших размеров пятно темно-красное или темно-багровое, вытянутое в вертикальном направлении. Итак, я часто посещал свои разведочные объекты, часто бывал и на прииске, так как скучно было сидеть в своем бараке. Впрочем, развлечений никаких не было и на прииске. Часто ходил на охоту, большей частью в долине своего ручья Лазо, где нередко появлялись куропатки-горняшки. Их было довольно много, и подстрелить одну-две иногда удавалось. Ходил я и за перевал в долину смежного ручья Заманчивого, в котором стояла нетронутая тайга, лежал глубокий снег, испещренный следами белок, горностаев, зайцев и куропаток. Но карабкаться туда по крутым склонам на лыжах было трудно, а первая моя вылазка туда в выходной день была неудачна, да и лыжи были плохие. Поэтому я так и не собрался пойти туда вторично. Ставил я как-то с Бауманом проволочные петли на заячьих тропах, но поймать зайца мне не удалось. А Бандура как-то поймал зайца. Но это было уже к концу зимы, должно быть, в феврале, когда приехали Овчинников и два коллектора из Криворожья — Пухкало и Барабанов. Жил у нас тогда временно и механик Калинин, строивший маленькую электростанцию у нас для освещения штольни и бараков. Помню, он с брезгливостью отнесся к пойманному в петлю и задушенному, по его мнению, все равно что дохлому зайцу. И вот тогда мы, чтобы проучить его, нажарили куропаток и вместе с ними сжарили зайца и зайцем накормили Калинина, который ел его, думая, что это куропатка, и не заметил даже, что кости в том мясе, которое он ел, были толстые, явно не птичьи. Бандура как-то заметил возле нашего барака на снегу следы горностая и решил его поймать в ледянку. Ледянка — это остроумная ловушка, которую нетрудно сделать зимой. Он наполнил водой ведро и поставил его на морозе. Часа через полтора, когда вода покрылась толстой коркой льда, достигающей 4–5 см толщины и образующей сплошную оболочку как сверху, так и с боков и со дна ведра, он ножом проделал сверху во льду небольшое круглое отверстие и вылил через него оставшуюся воду. Затем он внес ведро в помещение и поставил на печку. Через несколько минут, когда ведро согрелось, ледяная банка легко от него отделилась. Потом он бросил внутрь нее приманку — кусочки мяса или рыбы и поставил в стороне от барака, утопив в снег до верхнего края. Следы горностая у самого отверстия ледянки я видел на другой же день, но он поймался не сразу. Я не помню, как это было, потому что прошло уже почти 33 года, но это было, потому что по поручению Бандуры я сдал на факторию при проезде через Нижний Сеймчан шкурку этого зверька. Помню даже, что получил за нее охотничьи боеприпасы на 9 рублей.1939

Случай