Русская мифология: Мир образов фольклора [Неонила Артемовна Криничная] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Неонила КРИНИЧНАЯ РУССКАЯ МИФОЛОГИЯ: МИР ОБРАЗОВ ФОЛЬКЛОРА

Памяти Владимира Яковлевича Проппа

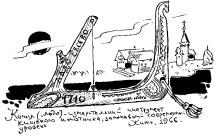

Российская Академия наук Карельский научный центр Институт языка литературы и истории Рецензенты: Кандидат филологических наук Э. С. Киуру Кандидат исторических наук А. П. Косменко Доктор филологических наук, профессор Е. М. Неёлов Книга иллюстрирована рисунками В. И. ПУЛЬКИНА Полевые зарисовки выполнены в экспедициях 1960–1980-х гг., прорисовки — по материалам древнерусской иконографии Форзац художника Тамары ЮФА © Криничная Н. А., 2004 © Пулькин В. И., 2004 © Академический Проект, оригинал-макет, оформление, 2004 © Гаудеамус, 2004

Часть I Духи-«хозяева» и традиционный крестьянский быт

Н. Заболоцкий «Голубиная книга»

Введение

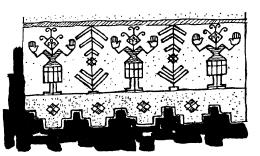

Русская мифология — совокупность изначальных представлений наших предков о тайнах бытия. Представления эти определили формирование образов и символов в различных видах и жанрах фольклора, по-своему отразили повседневный уклад крестьянской общины. В мифологии — смысл обрядов, обычаев, верований. Ею во многом определяется менталитет русского народа. Древние представления, подчас нами не узнаваемые, пульсируют в сознании современного человека, в литературе и искусстве. Целостная система мифологических символов мировосприятия наиболее полно отражена в устной речи. Если до сих пор объектом нашего рассмотрения служили предания, или народная историческая проза[1], то данная книга посвящена изучению смежного жанра — мифологических рассказов. Имеются в виду былички, бывальщины, легенды, поверья.

Теоретические предпосылки

Общность той и другой жанровых систем несказочной фольклорной прозы — преданий и мифологических рассказов — коренится, на наш взгляд, в общности их истоков и прежде всего в архетипе, сформировавшемся в недрах ритуализированного повествования о тотемном предке, давшего мощный импульс для развития названных жанров. В одной из своих ипостасей — первопричины, творящей человека и определенную общность — тотемный предок имеет такие функции, которые в трансформированном виде отчасти унаследованы персонажами народной исторической прозы. Вместе с тем аналогичными функциями оказались наделенными и мифические существа: духи-«хозяева», сопряженные с ними божества судьбы, соотнесенные с теми и другими ведуны и чародеи. Они даруют новых членов семейно-родовой общины, программируют судьбу людей, покровительствуют или противодействуют им. Эти же мифические существа следят за соблюдением установленного порядка в социуме и универсуме и — в случае нарушения — вновь и вновь воссоздают его из хаоса. В качестве другой первопричины, связанной преимущественно с природой, тотемный предок дает жизнь, начало определенной разновидности животных, растений и даже предметов, с которыми он идентифицируется и в которые воплощается. Он же заботится о воспроизводстве того или иного вида в природе. Как мы уже отмечали[2], возможности тотемного предка, представленного в ипостаси первопричины, творящей природу, наиболее последовательно разовьются в быличках и бывальщинах о духах-«хозяевах» различных стихий или о людях, обладающих способностью к оборотничеству. Связь с животными и растениями, воплощение в них и управление каждого своей стихией станет существенным наполнением этих мифологических образов. Животные и растения фигурируют в быличках и бывальщинах как эманации духов-«хозяев» и оборотней или как их атрибуты. Аналогичные элементы обнаруживаются и в преданиях, которые не утратили признаков общности истоков и былого синкретизма с мифологическими рассказами. В древнейших мифах место, куда погрузился в конце своего жизненного пути тотемный предок, осмысляется как центр средоточия душ тотемов (животных, растений) и — соответственно — душ людей, т. е. потенциальных членов определенной тотемической группы. В мифологических рассказах и поверьях, преемственно связанных с древнейшими мифами, такому тотемическому центру в известном смысле уподобляются сакральные локусы, маркированные знаками духов-«хозяев», божеств судьбы или медиаторов между мирами, равно как и их христианизированных дублеров. В качестве сакральных локусов в быличках, бывальщинах, легендах и поверьях могут фигурировать баня, домашний очаг, передний угол, порог, перекресток, лесной «маточник». Это места инкарнации душ предков в будущих потомков. Дух-«хозяин», прежде всего домашний, осмысляется как своеобразное коллективное вместилище, родовое хранилище душ. Он же и их распорядитель. Дух-«хозяин» оказывается причастным к рождению каждого нового члена семейно-родовой общины. В предании аналогичные представления едва ли не полностью изжиты, однако рудименты их при специальном анализе подчас узнаваемы. Несмотря на то, что предания и мифологические рассказы как основные составляющие народной несказочной прозы имеют общие истоки и в процессе бытования активно взаимодействуют, все же они функционируют как достаточно самостоятельные жанровые системы, каждая из которых имеет свой аспект и способ изображения, каждая из которых отвечает различным общественным запросам — историческим и религиозным (без строгой дифференциации между ними). Самоопределение мифологических рассказов начинается с периода преодоления тотемистических и нарастания иных, пришедших на смену языческих верований, в которых обожествляется уже не тотемный предок, а собственно предок-родоначальник, глава семейно-родовой общины, состоящей из многих поколений сородичей, живых и умерших; со временем обожествляются и сами умершие. Культ предков, по словам Н. И. и С. М. Толстых, является «единственно всеобщим, полно и хорошо представленным, повсеместно довольно четко реконструируемым у славян»[3]. В свое время этот культ стал одной из важнейших частей всех мировых религий. Самоопределение былички и бывальщины закрепляется по мере формирования в традиции образов духов-«хозяев» и сопряженных с ними персонажей, преемственно связанных с образом тотемного предка. Этнографическим субстратом мифологической прозы послужило и обожествление основных элементов природы: воды, огня, воздуха, земли, — которые в мифологии и фольклоре, равно как и в ранних философско-медицинских учениях, осмысляются в качестве первоэлемента всего сущего, в том числе и человека, обожествляемых и почитаемых, о чем нам доводилось писать ранее [4]. В основе становления мифологических рассказов лежит и развитая сеть анимистических представлений, отчасти уже утративших тотемистические признаки, хотя до конца так и не преодолевших их. С анимистическими верованиями тесно связаны представления о жизненной силе, или душе, и ее вместилищах[5], о возможности инкарнаций и реинкарнаций[6], о смерти как предпосылке к новому рождению и о рождении как акте воскресения, о двойнике человека, или его духе-хранителе, душе, и, наконец, представления о духах стихий, животных, растений, предметов. Формирование мифологических рассказов происходит и под влиянием представлений о взаимопроницаемости двух миров, «того», параллельного, «тонкого», откуда являются духи-«хозяева», и «этого», населенного людьми, которым также при определенных условиях удается преодолеть границы иного мира и даже возвратиться из него. Причем эманациями мифического существа, заключающего в себе магическую и некую энергетическую силу, или же знаками-символами его локуса могут служить в «этом» мире вполне материальные вещи, содержащие в себе, однако, ту или иную духовную субстанцию. Мифологические рассказы в известной мере основываются и на космогонических воззрениях. Не случайно явление некоторых духов-«хозяев», активизация ведунов и чародеев обусловлены определенными фазами луны, положением созвездий, стимулированы тем или иным солнцеворотом. На формирование мифологических рассказов оказали влияние и верования, связанные с календарными праздниками, изначально языческими, затем в своем большинстве христианизированными. Годовому циклу, и особенно солнцевороту, подвластны не только люди, но и духи-«хозяева», медиаторы между мирами, пришельцы из небытия. Активизация мифических существ наблюдается в период Святок, Великого (Чистого) четверга, Пасхи, Ивана Купалы. С обрядово-мифологической точки зрения наибольшую значимость приобретают отрезки времени, отмеченные знаком перехода-«порога», что соответствует концепции переходных обрядов, разработанной А. ван Геннепом[7] и В. Тэрнером[8]. Причем различные уровни лиминальности нередко наслаиваются друг на друга. Становление мифологической прозы происходит в контексте разнообразных обрядов и обычаев: календарных, семейных, бытовых, промысловых, аграрных, лечебных, мантических, метеорологических и пр. Основные идеи и образы вербального творчества дублируются в других видах народного искусства, реализуясь в декоре домов, в орнаментике вышивки, в резьбе и росписи предметов домашнего обихода, а также в сюжетах иконописи и в облике культовых памятников. Былички и бывальщины подпитываются мощной языковой стихией, сохранившей в своих диалектах наименования даже тех мифологических персонажей, которые со временем были утрачены фольклорной традицией[9]. Нельзя недооценивать и некоторого влияния литературы, и особенно древнерусской, на мифологию, хотя оно несоизмеримо с противоположным воздействием. Формирование мотивов и сюжетов народной мифологической прозы происходит в контексте общего фольклорного процесса, отчасти определяемого одними и теми же истоками, отчасти последующим межжанровым взаимодействием, как и спецификой каждого из компонентов этого процесса. Вот почему аналогичные образы, мотивы, коллизии можно встретить и в былине, и в сказке, и в причитании, и в частушке, а также в загадке, пословице, поговорке, приговоре, присловье. И все же по своему этнографическому субстрату наиболее близкими мифологическим рассказам оказались заговоры, где, по сути дела, действуют те же, хотя уже и христианизированные персонажи. Если былички, бывальщины призваны актуализировать верования, обосновать необходимость соблюдения определенных обрядов и объяснить их смысл, то заговоры, заклинания, приговоры называют адресата, к которому обращаются за помощью, содержат описание магических действ и их назначения. Кроме того, на формировании быличек, бывальщин, легенд, поверий сказался весь кодекс этических норм и запретов, сложившийся в условиях большой патриархальной семьи и спроецированный на мифического предка-родоначальника, проявившегося, в частности, в образах духов-«хозяев». Взаимоотношения человека с тем или иным языческим божеством строго регламентировались. Существовали четко определенные, фиксированные традицией и освященные обрядом (обычаем) правила поведения, при которых каждое слово, движение, действующие лица и атрибуты, пространственные и временные показатели, вплоть до знаков-символов соотнесения важнейших актов крестьянской жизни с космосом, приобретают магический характер. На становление мифологических рассказов повлиял и весь комплекс народно-философских представлений о мироустройстве и месте человека в мироздании (своего рода концепция микрокосма в макрокосме, основанная на идее всеединства сущего), о судьбе, предопределении, роке и жизненном цикле. На формирование образов оказали влияние древнейшие дуалистические представления, переосмысленные и перекодированные в эпоху христианства. И, наконец, содержание мифологических рассказов в значительной мере определяется традиционным крестьянским бытом. Таким фоном обеспечивается видимость реальности контактов с духами-«хозяевами», поддерживается вера в господство ведунов над бытием человека — социума — универсума.Вопросы терминологии

Помимо теоретических предпосылок следует рассмотреть и вопрос о терминологии и связанных с ней понятиях, которыми нам предстоит оперировать в процессе исследования мифологической прозы. В первую очередь речь пойдет о термине быличка. Э. В. Померанцева, открывшая названную тему в отечественной фольклористике, приводит следующее определение: «Былички — суеверные рассказы о сверхъестественных существах и явлениях»[10]. Такое определение, на наш взгляд, может быть уточнено и дополнено. Былички — это мифологические рассказы, основанные на вере в возможность инкарнации потусторонних мифических существ в условиях сакрального хронотопа и явлении их из «того» мира в «этот» либо, наоборот, проникновения людей в мир духов. Вместе с тем они же основаны на представлениях о людях, обладающих магическими способностями. Так или иначе эти мифологические рассказы повествуют о последствиях подобных контактов для бытия человека и мира, социума и универсума. И в том и в другом случае персонажи обладают совокупностью функций, особенностью реализации которых определяется специфика сюжета фольклорного произведения и, в первую очередь, мифологического образа. Само собой разумеется, что этнографическим субстратом быличек являются языческие верования и обряды, хотя переплетение их с христианскими, напластование их друг на друга в условиях двоеверия встречается довольно часто. Вслед за Э. В. Померанцевой мы различаем былички и бывальщины[11]. Если былички — это мемораты, основанные на личных впечатлениях самого рассказчика от встречи со сверхъестественным существом, то бывальщины — это уже фабулаты, изначальные сюжеты которых освоены и трансформированы (иногда довольно существенно) фольклорной традицией. К быличкам и бывальщинам примыкают поверья. Мы характеризуем их как суждения, основанные на суеверных представлениях и заключающие в себе тот или иной этнографический субстрат: чаще всего это предписание из кодекса общения с мифическими существами. Будучи бессюжетными вербальными текстами, они тем не менее заключают в себе потенцию к развертыванию мифологического сюжета, в котором, однако, мотивировка действия может быть уже утрачена, тогда как в поверье она сохраняется. Сложнее обстоит дело с легендами. Они формируются с принятием христианства и содержат новации, обусловленные соответствующими верованиями. Само слово «легенда» обозначает «собрание литургических отрывков для ежедневной службы»[12]. Однако надо учитывать, что в легенде отразились не столько христианские, сколько народно-христианские представления. И последние подчас не только не соответствуют, но даже противоречат христианским заповедям, представляя собой сложный конгломерат элементов старой и новой веры. Формируясь вслед за быличкой, бытуя рядом с ней, наслаиваясь на нее, легенда использует в процессе своего сюжетосложения уже готовые стереотипы, разработанные традицией модели, хотя, несомненно, и привносит в свою структуру те сугубо специфические признаки, по которым легенда и быличка всегда различимы. Повествуя о Боге и святых, апостолах, пророках, мучениках, утверждая народно-христианские этические нормы, легенда предстает как жанровая разновидность, которая наряду с быличкой или бывальщиной, равно как и этиологическим рассказом, входит в единую систему мифологической прозы, взятой в целом. Архетипы мотивов, активно реализующихся в быличках, бывальщинах, легендах, зарождались в древнейшей мифологии и развивались преимущественно уже в рамках фольклорной традиции. Со временем они оказались способными преодолеть и ту грань, которая отделила язычество от христианства. Претерпев, по выражению А. Н. Веселовского, «христианскую перелицовку» и постепенно все более наполняясь обытовленным содержанием, они вошли в фольклорную практику. Разумеется, этот процесс не был прямолинейно поступательным: контуры архетипа иногда отчетливее обозначаются в легенде, чем в быличке и бывальщине, или подчас в поздних произведениях они могут оказаться более различимыми, чем в ранних, и т. п. Архетипы не просто первообразы. Это универсальный язык человечества, представленного всеми поколениями, которые когда-то жили, ныне живут и которые будут жить в новом тысячелетии. В самом становлении и бытовании архетипов, с неизбежной закономерностью осуществляющих идею преемственности, варьирующуюся лишь в определенных пределах, есть нечто мистическое. Это язык вне времени и пространства. Быть может, именно он и уподоблен Богу в известном изречении апостола Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн. 1.1). Ведь, согласно Евангелию от Луки, «Бог же не есть Бог мертвых, но живых. Ибо у него все живы» (Лука. 20. 38). Действие определенных архетипов, скорректированное на новом уровне человеческого сознания, распространяется и на мифологическую прозу, независимо от ее принадлежности к той или иной локальной либо этнической традиции. Географические, социально-экономические, исторические условия, этнокультурные традиции лишь привносят в конкретные воплощения стереотипов соответствующие реалии, которыми и определяется национальный или локальный колорит данного фольклорного произведения. Структура же и семантика сюжетообразующих мотивов остается в сущности неизменной, хотя в силу господства тех или иных реалий и может подвергаться некоторой корректировке.История собирания и изучения

Мифологическая проза, как и любой другой фольклорный жанр, имеет свою историю собирания, неотделимую от истории изучения. Наиболее ранними по времени фиксации из интересующих нас материалов можно считать те отголоски мифологических сюжетов и образов, которые дошли до нас в летописях, в житиях святых, в сочинениях, проповедях, посланиях, поучениях и доношениях древнерусских церковных деятелей, а также в документах судебных процессов и прочих письменных источниках. Начало же последовательного освоения рассматриваемых нами материалов было положено лишь в XVIII в. Именно тогда были предприняты первые попытки привести в систему накопившиеся к тому времени сведения о мифологических персонажах и сюжетах, обрядах и верованиях, расположив их «в азбучном порядке». По сути освоение мифологической прозы началось с составления словарей по славяно-русской мифологии. Так, в 1767 г. М. Д. Чулков издал «Краткий мифологический лексикон». В дополненном виде этот «Лексикон» появился в 1782 г. под названием «Словарь русских суеверий». При новом переиздании он получил наименование «Абевега русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных и простонародных обрядов, колдовства, шаманства и проч.» (М., 1786). Аналогичный словарь под названием «Описание древнего славенского языческого баснословия, собранного из разных писателей и снабденного примечаниями» (СПб., 1768) опубликовал М. В. Попов. Наряду с материалами, почерпнутыми из «Древней Российской истории» М. В. Ломоносова (СПб., 1766), он использовал и другие книжные источники. Традиция создания такого рода справочников была продолжена и в начале XIX в. В 1804 г. в Геттингене на немецком языке, а в 1807 и 1810 гг. в Москве на русском языке вышел словарь «Славянская и российская мифология» А. С. Кайсарова. Новый шаг в направлении классификации накопившегося материала был сделан Г. А. Глинкой. Именно ему принадлежит попытка сгруппировать славянских богов в зависимости от соотнесенности с природными стихиями, распределив их по рубрикам: «Боги выспренние», «Боги земные», «Преисподние или подземные боги», «Водные боги». Остальные мифологические персонажи были отнесены к рубрикам: «Полудухи», «Богатыри». Характеризуя названные издания, отметим, что все они черпают материал главным образом из различного рода письменных источников, а не из бытующей в то время живой традиции, как хотелось бы. Признаем и то, что интересующим нас в первую очередь персонажам так называемой «низшей» мифологии они уделяют не так уж много места. Основное же внимание обращено на официальных дохристианских богов (Перуна, Дажьбога, Хорса и пр.), которые, как заметил уже Е. В. Аничков, автор книги «Язычество и Древняя Русь», не имели глубоких корней в народной традиции. И тем не менее была осуществлена классификация и типологизация имеющегося материала: он был соотнесен с античными мифами, с верованиями других народов. Благодаря названным работам как раз и создается хронологическая дистанция длиной в два и более столетия, которая отделяет раннюю и позднюю фиксацию тех или иных мифологических сюжетов и образов, равно как и обрядов, верований. В результате мы имеем уникальную возможность не только заглянуть в глубь мифологической традиции, но и реконструировать утраченные элементы в структуре анализируемого сюжета или образа либо, наоборот, констатировать их устойчивость на протяжении столь длительного периода. Факты, свидетельствующие о дальнейшем освоении русской мифологической прозы и, еще в большей степени, ее контекста, обнаруживаются и в трудах И. П. Сахарова, И. М. Снегирева, А. В. Терещенко, вышедших в свет в 30–40-е гг. XIX в.[13] Основываясь преимущественно на описании традиционного крестьянского быта с его календарем, обрядами, обычаями, праздниками, играми, верованиями и поверьями, они содержат и некоторые сведения, подчас уникальные, о характере того или иного мифического существа, о временно´й приуроченности его активизации и проявлениях. Использование собственно фольклорных текстов, услышанных в живой традиции, для описания различных мифических существ: домовых, водяных, русалок, ведьм, знахарей, оборотней и прочих персонажей и явлений — наблюдается в публикациях В. И. Даля, относящихся к 40-м гг. XIX в. Его работа «О поверьях, суеверьях и предрассудках русского народа» выходит вначале частями в журнале «Иллюстрация», а затем, в 1880 г., отдельным изданием[14]. В ней не только пересказываются сюжеты быличек и бывальщин, сгруппированные вокруг того или иного мифологического персонажа, но и предпринимается попытка их материалистического истолкования, хотя многие из рассказов причисляются к сфере непознанного. Большой фактический материал, принадлежащий русской устно-поэтической традиции и соотнесенный с мифологией других народов, содержится в капитальном труде А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» (М., 1865–1869)[15]. Выполненное в духе «мифологической школы», формированием которой заявила о себе становящаяся русская фольклористика, это трехтомное издание и сегодня не утратило своего значения, и не только по обширности привлеченных фольклорно-этнографических материалов, накопившихся к тому времени. Выдержала испытание временем и обоснованная в нем концепция, согласно которой возникновение мифологических персонажей обусловливается культом природных стихий (огня, воды, земли) и культом предков. Правда, значение небесных явлений, обожествление которых, по мнению А. Н. Афанасьева, послужило предпосылкой к зарождению поэзии и обрядов, связанных с древними мифами, с точки зрения современной фольклористики, оказалось преувеличенным. Тем не менее эта работа значительно предвосхитила последующие разыскания в области мифологии. С середины XIX в. публикация быличек, бывальщин, легенд, поверий, как и описаний соотнесенных с ними обрядов и верований, заметно активизируется. Различные периодические издания: «Губернские ведомости», «Памятные книжки», краеведческие сборники, центральные журналы — содержат на своих страницах тексты или пересказы произведений народной мифологической прозы. Попытка систематического и целенаправленного собирания материала, характеризующего быт русского крестьянства, в том числе и его мифологические представления, относится к концу XIX в. Тогда было основано Этнографическое бюро кн. В. Н. Тенишева и разработана программа, в соответствии с которой фиксировались «факты народной жизни». К собирательской деятельности подключилась местная интеллигенция, рассредоточенная в губерниях Центральной России: учителя, врачи, священники, чиновники и пр. В результате их усилиями был накоплен огромный материал. Систематизировать и интерпретировать его было поручено С. В. Максимову как знатоку крестьянского быта, автору книг «Крылатые слова», «Год на Севере», «Сибирь и каторга» и др. Классифицируя оказавшийся в его распоряжении материал и работая над книгой, вышедшей в 1903 г. (уже после смерти автора) под названием «Нечистая, неведомая и крестная сила»[16], С. В. Максимов привлек и свой собственный материал, собранный им в давних поездках непосредственно у носителей традиции. Изданная стараниями В. Н. Тенишева книга отнюдь не является сборником фольклорных текстов. Скорее это их изложение, систематизированное по персонажам языческой и народно-христианской мифологии. Подлинные же материалы из Этнографического бюро кн. В. Н. Тенишева хранятся в архиве Русского этнографического музея (СПб.). Запись произведений, относящихся к мифологической прозе, в то время редко является самоцелью. Чаще она осуществляется наряду с описанием крестьянского быта, верований, обрядов либо попутно с собиранием сказок. В изданиях, предпринятых А. Н. Афанасьевым, Н. Е. Ончуковым, А. М. Смирновым, Б. М. и Ю. М. Соколовыми и др., среди текстов сказок встречаются и бывальщины[17]. Несколько забегая вперед, отметим, что такая традиция будет продолжена и в дальнейшем: запретные рассказы о нечистой силе замаскируются под волшебные сказки. Параллельно со сбором и публикацией интересующего нас материала продолжалось и его исследование. В начале XX в. мифологические рассказы в качестве источника по народным верованиям рассматривались преимущественно этнографами: речь идет прежде всего о работах Д. К. Зеленина «Очерки русской мифологии. Вып. 1: Умершие неестественной смертью и русалки» (Пг., 1916) и Е. Г. Кагарова «Религия древних славян» (М., 1918). Последний связывал происхождение мифологических образов с древними анимистическими представлениями, дифференцируя духов по четырем категориям: духи предметов и явлений природы; духи — покровители отдельных областей хозяйственной деятельности; духи родовые или семейные; демоны болезней, кошмаров, безумия. Темные силы: черт, дьявол, сатана, — как утверждает Е. Г. Кагаров, сформировались с принятием христианства. Корни мифологических образов оба исследователя видят и в культе предков, в культе мертвых. Причем Д. К. Зеленин особое значение придавал, и прежде всего при рассмотрении образа русалки, почитанию заложных, т. е. умерших неестественной смертью или преждевременно, покойников. Однако, несмотря на заметную предысторию накопления и научного освоения произведений, относящихся к мифологической прозе, источниковедческая база для фронтального исследования быличек, бывальщин, легенд, поверий к началу XX в. да и, пожалуй, к его середине оставалась явно недостаточной. И тому есть разные причины. Отчасти это объясняется устойчивым на протяжении XIX–XX вв. тяготением научных интересов фольклористов преимущественно к былине, затем, особенно в XX в., к сказке, вследствие чего мифологические рассказы оказались на периферии внимания собирателей и исследователей. Мало того, на протяжении всей истории своего бытования они не только не занимали равноправного положения в фольклористике, но даже, как это ни удивительно, не осмыслялись в качестве самостоятельного фольклорного жанра и вследствие этого, естественно, не были объектом специальных научных разысканий. Немаловажную роль здесь сыграл и взгляд на былички как на средоточие языческих верований, что повлекло за собой дискредитацию мифологических рассказов со стороны церкви (это, однако, не мешало священникам выступать иногда в качестве их собирателей и публикаторов). Еще более решительное неприятие названные произведения претерпели уже в советское время, в период господства атеизма, когда былички расценивались как источник невежества и суеверий. И все же, начиная с первых десятилетий XX в., мифологические рассказы постепенно приобретают статус самостоятельного фольклорного жанра, за которым, в частности, закрепляется термин «быличка». Такое наименование небольших рассказов о нечистой силе зафиксировали в среде белозерских крестьян Б.М. и Ю. М. Соколовы. В своем предисловии к сборнику сказок, вышедшему в 1915 г., они обосновали его использование — и этот термин вошел в научный оборот[18]. Несколько ранее название «бывальщина», также услышанное в среде самих носителей традиции применительно к мифологическим рассказам, зафиксировал Н. Е. Ончуков[19]. В связи с наметившимся самоопределением жанра возникла необходимость в его теоретическом осмыслении. Эту задачу взяла на себя, в частности, Э. В. Померанцева. В своей статье «Жанровые особенности русских быличек», вышедшей в 1968 г., она узаконила использование обоих терминов «быличка» и «бывальщина» и внесла определенную упорядоченность в их употребление[20], о чем уже говорилось выше. Работу в этом направлении вслед за Э. В. Померанцевой продолжил В. П. Зиновьев, опубликовав результаты своих разысканий в исследовании «Жанровые особенности быличек» (Иркутск, 1974). В нем он осветил ряд важных для понимания данных произведений вопросов: определение жанра, отношение былички и бывальщины к действительности, их назначение и взаимодействие функций. Основное внимание он уделяет анализу поэтической системы мифологических рассказов. Автор рассматривает характерные признаки сверхъестественных существ и очевидцев невероятного происшествия, устойчивые в рамках отдельного цикла либо всего жанра в целом. В его поле зрения оказываются и такие аспекты, как морфология сюжета, своеобразие кульминации, особенности развития конфликта, «механизм» соединения реального и ирреального, стилистические приемы. Основываясь на полевых наблюдениях, В. П. Зиновьев рассматривает фигуру рассказчика, выявляет его отношение к рассказываемому, описывает манеру исполнения. Вместе с тем автор очерчивает проблему соотношения рассказчика и слушателей. В имеющемся в его распоряжении материале различает былички, псевдобылички и антибылички. Останавливает свое внимание на особенностях трансформации мифологических рассказов. В 1975 г. выходит книга Э. В. Померанцевой «Мифологические персонажи в русском фольклоре». В соответствующих главах данной монографии, опирающейся прежде всего на материалы архива Этнографического бюро кн. В. Н. Тенишева, хотя привлекаются и другие источники, рассматриваются пять тематических циклов мифологических рассказов, повествующих о лешем, водяном, русалках, домовом и черте. Рассказы, связанные с народными верованиями, предстают как произведения устно-поэтического творчества, имеющие свой круг сюжетов, образов, коллизий. Этнографическому же освещению они подверглись лишь в самых общих очертаниях: рассмотрение этого аспекта было оставлено за этнографами, главным образом за С. В. Токаревым, который «в последние годы изучение русской демонологии как бы подытожил»[21]. [И все же по этому поводу нельзя не заметить, что в подходе к одному и тому же материалу у фольклористов и этнографов есть существенная разница: если первые обращаются к этнографии с целью раскрыть истоки и семантику фольклорных явлений, то последние используют фольклор для воссоздания общей картины верований.] Рассматриваемая работа завершается наблюдением над трансформацией рассказов о мифических существах в сказку и анекдот, что отчасти служит данью времени. Монография снабжена «Указателем сюжетов русских быличек и бывальщин о мифологических персонажах», составленным С. Айвазян под руководством Э. В. Померанцевой. Это первый опыт классификации русской мифологической прозы по основным, далеко не всем, персонажам. Такой принцип систематизации материала является уже традиционным в отечественной и зарубежной фольклористике (ср., например, с «Указателем типов и мотивов финских мифологических рассказов» Л. Симонсуури[22]). Указатель Айвазян — Померанцевой выдержал испытание временем и поныне не утратил своей ценности. Позднее по его образцу и на его основе составлен «Указатель сюжетов сибирских быличек и бывальщин» В. П. Зиновьева[23], соотнесенный уже с конкретным материалом в рамках сборника текстов, о котором пойдет речь ниже. Однако рассматриваемый указатель не избежал типичных для такого рода изданий погрешностей. За единицу измерения в нем принят сюжет, который нередко представляет собой варьирующееся сочетание нескольких мотивов, чем сразу же обусловливается некоторая расплывчатость выделенных рубрик. Кроме того, избранный принцип классификации не всегда последовательно выдерживается: в результате в одном случае выделен сюжет, в другом — мотив, в третьем — элемент мотива. Или же в одном случае дана модель сюжета (мотива), в другом — конкретная реализация той или иной модели. Решение этой проблемы окажется возможным лишь по завершении фронтального изучения быличек, бывальщин, легенд, поверий, аспектами которого станет выявление всей совокупности мифологических персонажей, освещение вопроса о распределении, перераспределении, совмещении присущих им функций, выяснение обстоятельств, при которых активизируются различные мифические существа, и т. д. Причем должен учитываться не только синхронный, но и диахронный ряд мотивов, не только типологические параллели, но и типологическая преемственность. Лишь при этих условиях можно выйти на новый уровень систематизации текстов, относящихся к данному жанру, что в свою очередь послужит мощным стимулом для дальнейшего его изучения. Продолжая разговор о фольклористических исследованиях мифологической прозы, относящихся к 70–90 гг. XX в., упомянем и ряд брошюр, принадлежащих автору этих строк. В них апробируются основные положения данной монографии. Имеются в виду следующие работы: «Дом: его облик и душа (к вопросу о тождестве символов в мифологической прозе и народном изобразительном искусстве)». Петрозаводск, 1992; «Домашний дух и святочные гадания (по материалам севернорусских обрядов и мифологических рассказов)». Петрозаводск, 1993; «Лесные наваждения (мифологические рассказы и поверья о духе-„хозяине“ леса)». Петрозаводск, 1993; «На синем камне (мифологические рассказы и поверья о духе-„хозяине“ воды)». Петрозаводск, 1994; «Нить жизни: реминисценции образов божеств судьбы в мифологии и фольклоре, обрядах и верованиях». Петрозаводск, 1995; «„Сынове бани“ (мифологические рассказы и поверья о духе-„хозяине“ бани)». Петрозаводск, 1995; «Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов»: В 3 т. СПб., 2001. Т. 1.; Петрозаводск, 2000. Т. 2, а также серия научных статей, опубликованных в центральной и местной печати. В этот же период развивается и этнолингвистическое направление в изучении русской и — шире — славянской мифологии. Его определяют работы Н. И. и С. М. Толстых, Л. Н. Виноградовой, А. В. Гура, А. Ф. Журавлева[24]. К этому же направлению относятся исследования В. В. Иванова и В. Н. Топорова, Б. А. Успенского[25] и других ученых. В них содержатся основополагающие суждения относительно духовной культуры славян. Особо следует сказать о монографии О. А. Черепановой «Мифологическая лексика Русского Севера» (Л., 1983), так как она в значительной степени основана непосредственно на материале мифологической прозы. Книга представляет собой этнолингвистическое исследование, в котором автор, помимо решения многих других задач, выявляет и систематизирует по определенному набору дифференциальных признаков, и прежде всего по характеру ирреального, всю совокупность мифологических персонажей. Одни из этих персонажей активно бытуют в фольклорной и языковой (диалектной) традиции; другие же сохранили о себе память лишь в наименованиях, которые в названной книге систематизируются по определенным мотивирующим признакам и функционально-стилистическим характеристикам. Опыт лингвистического изучения мифологической прозы полезен и при осуществлении собственно фольклористических разысканий. Если исследования, посвященные быличкам и бывальщинам, вопреки определенным идеологическим установкам смогли пробиться в свет уже к середине 70-х гг. XX в., то публикация самих фольклорных текстов, квалифицируемых в эпоху атеизма как рассадник суеверий, отодвинулась до конца 80-х гг., когда цензурные препоны были сняты. Первым изданием быличек и бывальщин явился сборник «Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири» (Новосибирск, 1987), составленный В. П. Зиновьевым. Он включает в себя 444 текста: это расшифровки магнитофонных записей, произведенных в основном в 1966–1980 гг. на территории Забайкалья и Иркутской области. Материал систематизирован по персонажам, однако этот принцип до конца не выдерживается. В результате тексты дифференцированы по следующим рубрикам: «О духах природы (леший, водяной, русалка)», «О домашних духах (домовой, банник, кикимора)», «О змее, черте, проклятых», «О людях, обладающих сверхъестественными способностями», «О покойниках (ведьма, колдун, покойник)», «О кладе», «О предсказаниях судьбы», «О предзнаменованиях». Издание снабжено комментариями, всевозможными указателями, в том числе и «Указателем сюжетов-мотивов быличек и бывальщин», о котором упоминалось выше. В самом начале 1990-х гг. выходит сборник «Былички и бывальщины» (Пермь, 1991), составленный К. Э. Шумовым. В нем публикуются 328 мифологических рассказов, записанных в Прикамье большей частью на магнитную ленту в 1985–1989 гг. Тексты систематизированы по персонажам: это былички и бывальщины о змее, о полуднице, о водяном и русалках, о лешем и лешачихе, о домовом и домовихе, о баннике, о духах гумна и овина, о черте, сатане, дьяволе, о вышедшем кладе, о блазни и знамениях, о мертвецах, о колдунах, ведьмах, векшицах, о пастухах. Внутри рубрик они систематизированы строго по сюжетам или сюжетообразующим мотивам. Недавно вышел из печати очередной сборник интересующих нас произведений — «Мифологические рассказы и легенды Русского Севера» (СПб., 1996). Составитель и автор комментариев О. А. Черепанова. В него включено 425 текстов, также представляющих собой расшифровки магнитофонных записей: они производились в 1970–1990 гг. в различных областях названного региона. Классификация текстов достаточно условна, скорее она носит тематический характер: «Культ предков и представления о потустороннем мире», «Проклятые и обмененные» (о людях, побывавших в ирреальном мире), «Народная демонология. Черт, бес», «Магия: колдовство и гадания», «О змеях, поклонении стихиям, кладах» и другие (разного содержания), «Народные сюжеты христианства». В сопровождающем корпус текстов «Очерке традиционных народных верований Русского Севера», самим своим названием предопределяющем этнографический подход составителя к рассмотрению публикуемого материала, содержатся комментарии к быличкам, бывальщинам, легендам. В приложении приводятся фрагменты памятников древней славяно-русской письменности и литературы, в основе которых лежит тот или иной мифологический мотив. С выходом сборников, в которых представлены тексты, зафиксированные непосредственно в живой традиции и отвечающие современным требованиям записи, существенно укрепилась база источников, способных обеспечить надежность результатов, полученных в процессе исследования мифологической прозы. Вместе с тем некоторые из наиболее ценных публиковавшихся ранее материалов, так или иначе связанных с данным жанром, ныне обрели как бы вторую жизнь. Появившиеся некогда либо в разрозненных дореволюционных периодических изданиях, либо в сборниках, вышедших преимущественно в конце XIX — начале XX в., либо представлявшие собой самостоятельные публикации, они давно стали библиографической редкостью. Эти материалы, извлеченные из разных источников, ныне переизданы в рамках сборников: Даль В. И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа / Сост. Н. Ушаков. СПб., 1994; Русское колдовство, ведовство, знахарство / Сост. М. Северов, Н. Ушаков. СПб., 1994. Впрочем, это не исключает необходимости в некоторых случаях обращаться непосредственно к первоисточникам, где данные материалы представлены в полном виде, и особенно когда речь идет об исследовании. Примечательно, что на новом витке изучения русской и — шире — славянской мифологии возникла потребность в ее новом «словарном» освещении. Пиком такого рода изданий явился 1995 г. Почти одновременно выходят «Новая абевега русских суеверий» М. Н. Власовой (СПб., 1995) и «Русский демонологический словарь» Т. А. Новичковой (СПб., 1995), где на огромном материале, накопленном со времен первых «лексиконов», с учетом достижений современной фольклористики вновь составляется «реестр» мифологических персонажей, синкретических и дифференцированных, самостоятельных и «отпочковавшихся» от основных, бытующих поныне в традиции либо сохраняющихся в ней лишь в виде мифологических лексем или «осколков» языческих представлений. Славянский, и прежде всего восточнославянский, материал систематизирован в энциклопедическом словаре, который так и называется «Славянская мифология» (М., 1995). В нем представлены образы и символы традиционной духовной культуры, принадлежащей родственным этносам. Среди них персонажи «низшей» и «высшей» мифологии, языческие и народно-христианские, собственномифологические и сказочные, эпические. Здесь же имеет место мифология животного, растительного и предметного мира, природных стихий и явлений. Приводится описание и истолкование обрядов, обычаев, праздников славян. Итогом более чем векового изучения не только мифологии, но и языков, фольклора, этнографии, народного искусства славян, несомненно, явится пятитомный этнолингвистический словарь «Славянские древности» (М., 1995), первый том которого вышел под редакцией акад. Н. И. Толстого. Это первый в славистике опыт энциклопедического словаря традиционной духовной культуры всех славянских народов. Как пишут Н. И. и С. М. Толстые, задача словаря — на основе реликтов прошлого, собранных воедино и получивших научную трактовку, воссоздать по возможности целостную традиционную «картину мира», систему мировоззрения древних славян, «выявить содержательные категории средневековой славянской народной культуры, отраженные в ней ментальные, моральные, социальные стереотипы и ценности, ее символическую систему» (с. 5). Это издание, подготовка которого ныне осуществляется под руководством С. М. Толстой силами учеников школы акад. Н. И. Толстого и его коллег, по своему завершению предстанет как словарь «языка» культуры славян, где мифологии отведено основополагающее место. Русская и — шире — славянская мифология представлена и на фоне этнокультурных традиций, принадлежащих народам мира. Речь идет о ранее вышедших и получивших признание энциклопедиях: Мифы народов мира/ Гл. ред. С. А. Токарев. М., 1980. Т. 1; М., 1982. Т. 2.; Мифологический словарь/ Гл. ред. Е. М. Мелетинский. М., 1991. Такова в общих очертаниях история собирания и изучения произведений, относящихся к мифологической прозе.Цели и материал исследования

Оглянувшись на путь, пройденный фольклористикой в течение трех столетий в данном направлении, и отметив ее основные вехи и достижения, мы убеждаемся, что в ней и на сегодняшний день отсутствует фронтальное монографическое исследование быличек, бывальщин, легенд, поверий, рассматриваемых в единстве и взаимодействии. В тех же работах, которые имеются на сегодняшний день, персонажи рассматриваемой жанровой системы представлены преимущественно не столько как мифологические, сколько как демонические (в современном значении этого слова) существа. Сложившаяся ситуация объясняется «прочтением» в основном лишь позднего слоя дошедших до нас мифологических рассказов, где былые языческие божества уже подверглись негативному переосмыслению, трансформируясь в нечистую силу, тогда как более ранние слои остались нереконструированными и — соответственно — «непрочитанными». Кроме того, в некоторых работах предшественников интересующие нас персонажи (нередко в силу специфики самого жанра исследования) выглядят достаточно дифференцированными друг от друга, тогда как в живой традиции они продолжают оставаться в большей или меньшей степени синкретическими. И еще на одно немаловажное обстоятельство хотелось бы обратить внимание: в собственно фольклористических работах подчас не достает, казалось бы, закономерного выявления того этнографического субстрата, на почве которого либо параллельно с которым вырастает вербальное произведение. Или же остаются вне поля зрения этнографические реалии, в контексте которых оно бытует. Вот почему наше намерение сосредоточить свое внимание на истоках и полисемантизме мифологических образов отнюдь не безосновательно. Избранный аспект исследования предполагает рассмотрение персонажей в их синкретическом единстве с учетом последующей дифференциации, «разветвления», «отпочкования», перераспределения ролей и, возможно, новой, качественно иной синкретизации. Этим же аспектом исследования обусловливается рассмотрение мифологических персонажей в их первоначальной ипостаси, определяемой генетическими истоками образов, равно как и в их последующих неизбежных трансформациях, происходящих в процессе бытования традиции, что обнаруживается при определенного рода реконструкциях. Целью предпринимаемого нами на данном этапе фронтального исследования мифологической прозы является анализ быличек, бывальщин, легенд, поверий о духах-«хозяевах» (баеннике, домовом, лешем, водяном и сопряженных с ними персонажах) — в первой части и о божествах судьбы, реминисценции образов которых обнаруживаются в дошедших до наших дней фольклорных персонажах, о людях, обладающих магическими способностями (ведьмах, колдунах, знахарях и приравненных к ним чародеях, относящихся к единому типологическому ряду), — во второй части. Эти персонажи предполагается рассмотреть по единым параметрам: характер и природа их инкарнаций и реинкарнаций; сакральный хронотоп как предпосылка к появлению и активизации названных мифических существ; важнейшие функции этих персонажей (покровитель семейно-родовой общины, ее здоровья, плодовитости, благосостояния; средоточие «домашнего счастья», пастушьей, охотничьей и рыбацкой удачи; вершитель жизненного цикла, предначертатель судьбы, прорицатель будущего; медиатор между мирами и, наконец, устроитель бытия не только социума, но и универсума, поддерживающий определенный, установленный порядок в микроколлективе и природе, и т. п.). В третьей части исследования речь пойдет о посетителях загробного мира и искателях «далеких земель», представленных в легендах в свете христианского вероучения. Впервые ставится задача соотнести данные фольклорные произведения со всей совокупностью верований, обрядов, обычаев, реалий крестьянского быта, послуживших этнографическим аналогом либо фоном для формирования связанных с ними сюжетов, мотивов, элементов, коллизий, что как раз и позволит в конечном итоге выявить истоки и полисемантизм рассматриваемых образов. Вместе с тем предполагается представить произведения, относящиеся к данному жанру, в контексте общего фольклорного процесса. Отметим также, что мифологическая проза может быть всесторонне изучена лишь в рамках комплексного исследования, для проведения которого мы предполагаем использовать данные не только смежных, но и отдаленных дисциплин: этнографии, религиоведения, искусствознания, архитектуры, лингвистики, литературоведения, археологии, ботаники, народной медицины, географии и т. д. Используя в своем исследовании весь накопленный на протяжении трех столетий материал, мы, тем не менее, подразделяем его на опорный и контрольный. Опорный материал должен представлять собой определенного рода целостность. В качестве такового была избрана севернорусская мифологическая проза, известная своей архаичностью и сохранностью. Ее анализ составляет костяк исследования. Весь остальной материал в значительной степени служит контрольным. Однако и общерусский материал мы стремились привлечь по возможности широко, тем более, что и на сегодняшний день число источников, содержащих непосредственно тексты мифологических рассказов, продолжает оставаться достаточно обозримым. Наряду с печатными привлечены и неопубликованные материалы. В первую очередь собственные магнитофонные записи, произведенные автором этих строк совместно с В. И. Пулькиным на территории Карелии и сопредельных областей, Архангельской и Вологодской. В исследовании использованы и тексты, зафиксированные в Мурманской обл. Д. М. Балашовым, а также записи, осуществленные на территории Карелии А. П. Разумовой, Т. И. Сенькиной, Н. Ф. Онегиной, Ю. А. Новиковым и другими (материалы хранятся в Архиве Карельского научного центра РАН). Всем собирателям автор выражает свою признательность. Слова благодарности адресуются коллегам, принявшим участие в обсуждении рукописи, и особенно к.и.н. М. В. Пулькину, который дал ценные советы и консультации по проблемам религиозного сознания русского народа. Появлением этой книги мы обязаны творческой инициативе, глубокому профессионализму и вдохновению коллектива издательства «Академический Проект». Ее выход в свет стал возможным благодаря финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Глава I Баенник как прообраз домашних духов

Без бани нам, Как телу без души.А. Толстой

Баня в крестьянском быту и верованиях

Традиционная паровая баня, упоминаемая уже в начальной русской летописи, в сообщении о путешествии апостола Андрея Первозванного к новгородским славянам, а также при описании событий середины X в. (древляне на дворе княгини Ольги в Киеве), сохранилась в севернорусских деревнях вплоть до наших дней. Не будучи хозяйственной постройкой, она являлась неотъемлемым компонентом едва ли не каждой крестьянской усадьбы, располагаясь на задворках неподалеку от дома, на пригорке или под ним, чаще около речки или озера.

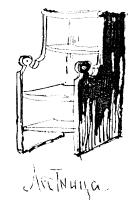

Устройство и интерьер

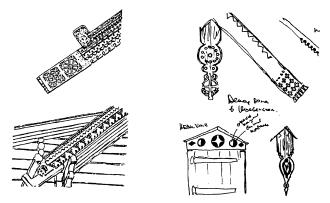

Это сравнительно небольшая рубленая постройка, редко превышающая 8 м в длину и 5 м в ширину с фасадом от основания до крыши в 3,5 м[26]. В основе ее клеть, признанная начальной формой славянского жилья[27]. Крыша двускатная или односкатная, изредка встречалась плоская, крытая дерном. Полы настилались толстыми тесаными плахами, неплотно пригнанными (для стока воды). Потолки и стены бревенчатые. Банная клеть — в сущности полутемная изба. Обычно она строится с предбанником. Интерьер бани прост. Основной ее частью является печь, сложенная из неотесанных валунов либо представляющая собой полусферический свод, сделанный из глины, на который накладываются округлые камни, причем так, чтобы между ними проходил снизу дым. Подобная печь называется каменкой. Она не имеет трубы. При топке дым выходит из бани в отверстие — дымоволок, сделанное в стене или в потолке; по окончании топки оно задвигается волоковой дощечкой. Такая баня известна под названием черной, т. е. дымовой или курной. Вода нагревается в котле, который устанавливается непосредственно на печи либо рядом с ней: в последнем случае в воду с помощью кованых клещей опускаются раскаленные камни. Для образования пара на горячую каменку льют воду. При паренье обычно используют березовый веник, а если он засох, то размачивают в холодной воде и бросают на каменку. Размягченным веником «хвощутся». Горячую воду разбавляют холодной в шайках (деревянных глубоких тазах). Холодной водой заранее наполняют кадки, бочки, ушаты. Помимо каменки, которая, как и русская печь в избе, чаще находится слева от входа, занимая «печной угол», интерьер бани составляют также деревянные лавки, предназначенные для мытья, и полки — широкие, высокие, почти до самого потолка помосты, установленные на столбах и снабженные одной-двумя, иногда тремя ступенями. Настланные осиновыми плахами (для предохранения от ожогов), они устраивались возле глухой стены, рядом с каменкой, специально для паренья[28].Синтез функций

Функции бани в крестьянском быту весьма разнообразны. Помимо своей непосредственной функции, баня имела множество других — утилитарных и обрядовых, рациональных и иррациональных. Часто те и другие находятся в синкретическом единстве. Из утилитарных функций важнейшими являются санитарно-гигиеническая и лечебная, не лишенные, однако, некоторой мифологической окраски. В бане лечатся паром с применением различных лекарственных растений. Об этом обычае сообщил в начальной русской летописи Нестор, повествуя о путешествии апостола Андрея Первозванного к славянам, жившим в местности, «идеже ныне Новгород»: «Дивно видех Словеньскую землю идучи ми семо. Видех бани древены, и пережьгуть é рамяно, и совлокуться, и будуть нази, и облеются квасом уснияным, и возмуть на ся прутье младое, и бьють ся сами, и того ся добьють, едва слезуть ле живи, и облеются водою студеною, и тако ожиуть. И то творять по вся дни, не мучими никим же, но сами ся мучать, и то творять мовенье собе, а не мученье»[29].

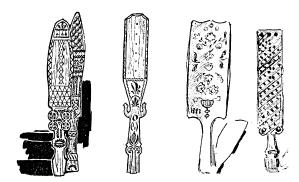

Рис. 1. Русские резные ковши

Спустя века, 13 ноября 1709 г., датский посланник в России Юл Юст запечатлел едва ли не аналогичную древнерусской картину: «За городом мне случилось видеть, как русские пользуются своими банями. Несмотря на сильный мороз, они выбегали из бани на двор совершенно голые, красные, как вареные раки, и прыгали в протекавшую поблизости реку. Затем, прохладившись вдоволь, вбегали обратно в баню, но прежде чем одеться, выскакивали еще и долго, играя, бегали нагишом по морозу и ветру. В баню русские приносят березовые веники в листах, скребут и царапают себе тело, чтобы в него лучше проникала теплота и шире отворялись бы поры. В России ото всех болезней <…> первый доктор — это русская баня»[30]. Данный обычай русские сохраняли и находясь за границей. Как вспоминает А. К. Нартов, инженер, сподвижник Петра I, в 1717 г., находясь в Париже, царь «приказал сделать в одном доме для гренадеров баню на берегу Сены, и чтоб они в оной после пару купались. Такое необыкновенное и, по мнению парижан, смерть приключающее действие произвело многолюдное сборище. Они с удивлением смотрели, как солдаты, выбегая разгоряченные банным паром, кидались в реку, плавали и ныряли. Королевский гофмейстер Бертон, находящийся при услугах императору, видя сам сие купание, Петру Великому докладывал (не зная, что то делается по приказу государя), чтоб он солдатам запретил купаться, ибо де все перемрут. Государь, рассмеявшись, отвечал: „Не опасайтесь, господин Бертон! Солдаты от парижского воздуха несколько ослабли, так закаливают себя русскою банею. У нас бывает сие и зимою. Привычка — вторая натура“»[31]. Нет необходимости доказывать, что этот обычай в какой-то мере сохранился и до наших дней. Наряду с санитарно-гигиенической и лечебной баня имела и хозяйственную функцию. В крестьянском быту она подчас превращалась в своеобразную мастерскую-трепальню и чесальню (льна)[32]: «А тут одна баба чесала лен тоже. Лен-то у нас по вечерам чесали. Ведь дни-то коротеньки осенью, дак»[33]; «Баню натопят — все в баню в одну: девки, молодые бабы (старые, пожилые-то уж не ходили). Вот там, знаешь, и лен чешут, лучина горит — не было и фонарей да ничего, песни поют все, а другая сидит, дремлет там…»[34]. Некоторыми крестьянами баня использовалась и в качестве овина: в ней сушили снопы, что было весьма небезопасно и нередко заканчивалось пожаром[35]. Эта постройка в исключительных случаях служила и жильем: для прохожего, застигнутого ночью в пути, баня становилась пристанищем. Согласно поморским обычаям, странник, проходящий через село, но не принятый на ночлег, мог смело располагаться в любой бане: здесь он считался полным хозяином, и никто не позволял себе изгнать его оттуда[36]. Молодежь использовала баню в качестве своего рода клуба, где устраивались известные «беседы» («бесёды»)[37]. В результате в некоторых локальных традициях (например, в Калужской области) сами молодежные посиделки назывались банями, хотя и проводились в обычном доме[38].

Рис. 2. Заонежская баня. Из кижской коллекции архитектурных памятников

Помимо утилитарных, баня имела и различные религиозно-магические обрядовые функции. Ритуальная баня являлась обязательным компонентом родильной, свадебной и похоронной[39], — одним словом, семейно-родовой обрядности, что было обусловлено определенными языческими верованиями. Более того, бани и омовения входили в общественно-религиозный быт многих народов. Так, уже библейский пророк Моисей заповедал своим последователям омовения и очищения. Традиции почитания бани и соотнесения ее с храмом продолжены в Новом Завете: «Чтобы освятить ее (церковь. — Н. К.), очистив банею водною, посредством слова»[40]. В Коране омовения вменяются правоверным как обязательное религиозное отправление. Древние храмы Индии, Египта и Греции включали в себя помещения для ритуальных омовений: «банным» ритуалом предусматривалось принятие водных, паровых, воздушных ванн, сопровождавшихся возжиганием ароматических веществ[41]. Банные традиции естественно вошли в гражданскую жизнь Древнего Рима. «Баня же, как известно, была не только местом омовения наших предков, но и молитвы. Угощение Роду-Рожаницу ставится в бане или предбаннике»[42], — отмечает Ю. Миролюбов. В бане локализуется магическое воздействие на человека со стороны сверхъестественных сил, причем оно стимулируется словами заговоров, т. е. языческих молитв, и соответствующими действами. Здесь, например, пытался излечить «пациента» знахарь, что подчас не исключало использования приемов психотерапии: «…а иногда и сам знахарь топит ночью баню и в ней парит больного (причем баня приготовлялась специально для больного, для одного. — Н. К.); бывает ли лучше после такого лечения или нет, — о том молчат»[43]. В этой, казалось бы, будничной постройке произносились магические слова любовных и семейных заговоров, также сопровождаемые магическими действами. В ней же могла происходить и передача колдовского искусства (об этом пойдет речь во второй части данной книги). Баня осмыслялась в качестве того сакрального пространства, где определялось и программировалось будущее. Здесь, и особенно в Святки, гадали перед зеркалом, ожидая появления в нем изображения суженого. Сюда приходили «слушать», т. е. угадывать свою судьбу на будущий год по звукам, доносящимся время от времени в тишине и определенным образом интерпретированным гадающими. Использовались и другие способы ворожбы. Баня оставалась излюбленным местом гаданий даже тогда, когда многие связанные с ней представления и верования были уже утрачены: «В бане девки гадали. Почему именно там, не знаю», — сообщает одна из современных рассказчиц[44]. Именно в баню направлялись и для того, чтобы обрести магические предметы: шапку-невидимку, разрывную кость, имеющую свойства разрыв-травы, четверговую соль, обладающую особой целебной силой, или четверговый шнурок, спасающий его обладателя в течение всего года от происков колдунов и пр. Как видим, с баней связан целый комплекс языческих верований. Своего рода знаком-символом, объединяющим, одухотворяющим и персонифицирующим их, служит образ баенника[45] — персонажа мифологических рассказов и поверий.

Мифический дух-«хозяин»: его инкарнации

Сведения о баеннике почерпнуты нами прежде всего из быличек и бывальщин, рассматриваемых на фоне общего фольклорного процесса с привлечением некоторых этнографических материалов. Они фрагментарны, во многом противоречивы, однако это лишь кажущаяся противоречивость. Неоднозначность представлений о баеннике объясняется отчасти его полисемантизмом, характерным для него изначально либо приобретенным в процессе длительной эволюции. Так или иначе, в образе баенника есть черты, присущие и другим мифологическим персонажам.Зооморфный облик

В архаическом облике данного мифического существа обнаруживаются некоторые зооморфные признаки. Есть факты, свидетельствующие о том, что баенник может появиться в виде змеи (змея). В таком случае змея локализуется в бане, связана с каменкой, ее слюна (эквивалент: кровь, пот) заключает жизненную, физическую и магическую, силу[46], которую можно в какой-то мере воспринять через дыхание, поцеловав ее: «„Увидишь ты в байне змею, поцелуй ее — половину узнаешь. Слюну у ней возьмешь — все узнаешь“. Увидел мужик змею, испугался и отказался от слов. Так змея такой шип устроила, что еле ее в каменку (здесь и дальше курсив мой. — Н. К.) загнал»[47]. Аналогичные представления о баеннике сохранились не только в севернорусской, но и в других локальных традициях: «Пришел раз в избу прохожий солдат и просится ночевать. Ему говорят, что в избе негде, да и ребенок не спокоен, а не хочет ли он в баню, только там у них неладно, водится нечистая сила. Солдат устал, согласился спать и в этаком месте. Пошел в баню, очертил около себя круг и лег. Вдруг в полночь зашипела змея и бросается на него, чтобы ужалить, подползет к черте, а дальше не может»[48]. В первом из приведенных примеров заметны признаки, обнаруживающие связь змеи с очагом, огнем, что служит одним из многих значений этого образа[49]. В записанной нами севернорусской быличке баенник предстает в виде белой кошки: «На полка´х (в бане. — Н. К.) сидит как белая кошка, глаза сверкают-сверкают такие у ей. Я ска[зала]: „Кис, кис, кис“ Киска не двигается»[50]. Однако в контекст представлений и образов, соотнесенных с баней, чаще вписывается черная кошка. В карельских и финских мифологических рассказах моющийся в бане поздним субботним вечером, накануне праздника, видит черную кошку в роли банщика (ее эквиваленты — различные антропоморфные персонажи)[51]. В ингерманландской мифологической традиции дано гиперболизированное изображение подобной «кошки»: «Один мужчина поздно пошел в баню. А там вышло огромное безобразное существо в виде кошки. И мужчина голый прибежал из бани домой»[52]. Или: «Отец спал в нашей собственной бане ночью. Светила луна. Через дверь вошли два огромных черных существа, как кошки. Глаза блестели так ужасно, как огонь. Они лязгали белыми зубами»[53]. Иногда сущность баенника раскрывается через его атрибут, который некогда сам был этим мифологическим персонажем: согласно севернорусскому поверью, в ночь под Пасху или в Святки в бане варят совершенно черную, без единого белого волоска, кошку, чтобы добыть из нее «разрывную кость», или же кость, которая делает человека невидимым. Кошку варят до тех пор, пока мясо не отстанет от костей. Собрав все кости, усаживаются ночью перед зеркалом и перебирают их одну за другой. Как только, посмотрев в зеркало, себя не увидишь, — значит, кость-«невидимка» (или «разрывная кость») в твоих руках[54]. Известно, что в ряде мифологических традиций образ кота, кошки выступает как воплощение божественных персонажей[55] либо их атрибутов. Так, в русской фольклорной традиции, например, в сказке М. М. Коргуева «Остров золота» кошка осмысляется как чудесный помощник героя. В качестве такового этот зооморфный персонаж трактуется и в древнерусской литературе: «Нои же помолися Богу и прысну лютыи зверь, выскочиста из ноздри его кот и котка и скочивши удависта диявола мышью и не сбыстся дияволе злохитрство»[56]. В севернорусских мифологических рассказах баенник принимает и облик некоего напрямую не соотносимого с реальным животным существа, имеющего, однако, некоторые признаки кошки, отчасти гиперболизированные: «И какой баенник-от страшный: весь мохнатый и рука-то у него такая большая и тоже мохнатая»[57], но эта мохнатая рука при иных обстоятельствах превращается в «когтистую лапу»[58]. В других быличках баенник принимает облик собаки, чаще черной: «Мы с Шурой <…> пришли раз в байну <…>, а черная собачка, така ма-аленька, выбежала тут. У нас собаки-то взрослые были, а тут такое — дворянка зовется <…>. „Ой, тут собака разве была бы? — говорит (бабушка. — Н. К.). — Не собака, а хозяин, наверно, был, баенны хозяин“»[59]. Аналогичные представления о зооморфном облике баенника сохранились и в соседствующей ингерманландской традиции: «Это рассказывала моя тетя. Она пошла топить баню и, уходя, закрыла дверь бани на щеколду. Через полчаса она пошла посмотреть, прогорели ли дрова. Она рассказывала: „Я открыла дверь — и тут навстречу мне из бани выскочила огромная черная собака. <…> Я громко закричала — и она побежала в направлении из Руусава“. <…> Когда тетя пришла из бани домой и собиралась перекусить, тут баня уже полыхала ярким пламенем. Они подумали: дух бани ушел из бани, покинул ее — и она сгорела»[60]. В одной из севернорусских быличек отражены некоторые смутные представления о воплощении баенника в белой корове: «<…> а банник и выступил коровой белой: шшоки едры-то, а рога как у коровы»[61]. Отголоски подобных представлений зафиксированы и в ингерманландской традиции: «Говорят всегда, что в бане есть дух. Я пошел его искать — и никого не увидел. Тогда я рукой пошарил под полком: там ощутил что-то, как мягкая коровья кожа, со всех сторон мягкая»[62]. Такое восприятие баенника ввиду отсутствия достаточного количества вариантов можно было бы и вовсе оставить без внимания, если бы этот зооморфный образ не служил устойчивой метафорой каменки, осмысляемой не только как жилище баенника, но и как его эманация. Подобная метафора особенно характерна для карельских загадок: «Корова черная каменная уперлась рогами в стену, выпьет все, что дашь»; «Черная коровушка — рогов сто, корней тысяча, что даешь — все выпьет»; «Черная комолая корова ушат воды выпивает, охапку дров сгрызает»; «Черная комолая корова воду выпивает, тучу поднимает, все места опаляет, тело прогревает»[63]. Исключительно редкое явление в дошедшей до нас традиции представляет собой изображение рассматриваемого мифического существа в виде лошади, хотя некогда, судя по распространенности культа коня и присутствию этого зооморфного образа в народном декоративно-прикладном искусстве, оно было, несомненно, более характерным: «В баню две девки побежали и в бане хохотали. И вдруг конина голова: „И-и-и…“ И не мылись! Они домой! А голова и укатилась»[64]. Одна из возможных зооморфных ипостасей баенника по-своему закодирована в обряде, зафиксированном еще в XIX в.: построив после пожара новую баню, закапывают в землю под ее порогом черную курицу, причем неощипанную и задушенную (а не зарезанную), стараясь подогнать время под Чистый (Великий) четверг[65]. Разумеется, набор зооморфных признаков данного мифологического персонажа в различных локальных традициях может варьировать. Впрочем, известны рассказы, в которых баенник предстает как некое аморфное мифическое существо, имеющее к тому же весьма неопределенные зооморфные признаки: он весь в шерсти, но без лица, рук, ног или волосатый и с хвостом. И все же сакральный характер баенника маркируется образами божественных либо священных животных. Цвет же этих зооморфных персонажей является в известном смысле знаковым: белый цвет соотносится с положительным началом[66] и, на наш взгляд, определяет божество, вера в которое еще не утрачена; черный же цвет символизирует отрицательное начало[67]: им отмечен наделенный вредоносной силой персонаж либо негативно переосмысленное, сниженное, переходящее в разряд «нечистых» божество. Представления о кошке, например, претерпели не одну трансформацию, прежде чем превратились в поверье, согласно которому перешедшая дорогу черная кошка приносит неудачу либо предвещает несчастье. Что касается черного цвета баенника («и в бане есть хозяин <…>. Этот, что жук черный»[68]), то, справедливости ради, нельзя полностью сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что он воплощение именно черной бани, и потому общая семантика черного цвета применительно к рассматриваемому персонажу может быть в ряде случаев скорректирована. Мало того, противопоставление белый — черный известно и в других вариантах: светлый — темный, красный — черный[69]. В народном искусстве, вербальном, изобразительном, а также в верованиях, обрядах, обычаях оно осмысляется как борьба положительного начала с отрицательным, света и тьмы, жизни и смерти.Фитоморфные и огневые признаки

Помимо зооморфной, баенник может обрести огневую, древесно-огневую (головня, обугленное полено, уголь) либо древесную форму. Эмблемой баенника нередко оказывается синий огонь, образ которого служит воплощением представлений о «живом» огне: «Шел и вдруг на дороге, — тут на Бобыке были много бани настроены, — грит, в окно кто-то постучал, он, грит, увидел синенький огонек в бане (курсив мой. — Н. К.). Зашел — там никого. Когда двери стал закрывать, ему кто-то из бани сказал: „Не уходи. Ты нам нужен“»[70]. Фольклорной традиции известны и превращения данного мифического существа в уголь[71] и, наоборот, инкарнация углей в «маленьких чертенят» (сниженный и «разветвленный» образ баенника), совершающаяся в полуночное время в бане: «Пришла в баню, углей с собой взяла, а то ведь не видать ничего. Сидит и раздувает их. А полуночное время <…> смотрит, а в корчаге уголья маленькие чертенята раздувают и около нее бегают»[72]. Правда, перевоплощение носит здесь уже трансформированный и потому завуалированный характер. Вместе с тем баенник подчас воплощается в венике либо ассоциируется с кучей свежих неопаренных веников[73]. На связь этого персонажа с названным атрибутом, равно как и поленом, в том числе обугленным, или головней (последние осмысляются как его древесно-огневые эманации) указывает то обстоятельство, что, подменяя своим детенышем ребенка, оставленного матерью без креста на полке´ (эквивалент: проклятого), мифический хозяин подкидывает взамен похищенного голик (веник с обтрепавшимися листьями)[74], чурку[75], осиновое полено[76]. Причем соотнесенность с осиной носит знаковый характер: это отрицательно отмеченное, проклятое дерево, связанное с нечистой силой, хтоническими персонажами, прежде всего женскими[77]. Похищая младенца, баенник может оставить вместо него и головню[78], обугленное полено[79]. Все эти древесные или древесно-огневые «обменыши», естественно, принимают антропоморфную форму и обретают соответствующие свойства. Подобные огневого, древесно-огневого или древесного происхождения предметы, будучи атрибутами баенника и его воплощением, широко вошли в фольклорно-этнографическую традицию как обереги и как эманации чудесных героев. Так, например, головня, согласно древним верованиям, имеет апотропейную силу «против дьявола». В XIX в. на Русском Севере был зафиксирован обычай, в соответствии с которым ее носили по полям перед севом хлебов. Головня в качестве важного магического атрибута использовалась и во время гаданий: существовала вера, что за очерченный ею круг не может проникнуть нечистая сила[80]. Это нашло отражение в мифологических рассказах, повествующих о гадании. Как следует из быличек, бывальщин, поверий, в головню, обугленное (иногда осиновое) полено, чурку перевоплощаются в момент смерти (смертельной опасности) антропоморфные мифические существа, которые в данном случае представлены уже в сниженном плане — в качестве «нечисти»: «„Разрешите, — говорит, — этого ребенка бросить наопахишу (наотмашь), — говорит. — Я брошу, и он, — говорит, — боле плакать не будё“. — „А, — говорит, — возьми“. Вот она взяла да бросила наопахишу — и очудилась головня»[81]. Чем иным, как не пульсирующей в традиции мифологемой можно объяснить ассоциацию девушки с головней, сохраняемую даже частушкой:

Рис. 3. Русские резные ковши

Эквивалентом головни, обугленного полена, чурки, в которые превращаются мифические существа, является и веник (голик): «У их в избе зыбка виснет. А в зыбке такой ребенок, что больша´ голова, а тулова нет почти, а ело оно по крынке молока и по житнику в час. Молодка-то подошла к зыбке-то, да взяла робенка да об пол бросила. Тут робенок сделался голиком. Молодка-то и говорит: „Вот, родители, кого вы кормили вместо меня, обменила меня обдериха“»[83]. Представления о банном венике как об одушевленном существе типичны для фольклорной традиции. Особенно пронизана ими загадка. В ряду идентичных, функционально тождественных персонажей, действия которых символизируют паренье в бане веником, есть место и зоо-, и фито-, и антропоморфному персонажу: «Маленький, мохнатенький, всех людей перебил и царю не спустил»; «Вечор меня зеленушка уползал, уерзал и спать уклал»; «В поле, в покате, в каменной палате сидит молодец (курсив мой. — Н. К.), играет в щелкунец, всех перебил и царю не спустил»[84]. Антропоморфизация фитоморфного персонажа запечатлена и в одном из вологодских поверий, в котором баенник фигурирует в виде голого старика, покрытого грязью и листьями от веников[85]. Эманацией баенника в мифологических рассказах может в какой-то мере служить и камень из каменки: «Один говорит: „Тебе не сходить в баню“. А другой говорит: „Схожу в баню“. — „Возжьми, — говорит, — камишок с камници, большы нициво и не надо“. Потом он стал камишок от стал брать, дефка (банник) и говорит: „Не тронь меня, не тронь камешка (курсив мой. — Н. К.)“»[86]. Или: «берет этот там с каменки камень <…>. „Не камень бери, а меня (курсив мой. — Н. К.) бери“»[87].

Невидимость

Вместе с тем в быличках, бывальщинах, поверьях есть немало свидетельств о том, что баенник — невидимое существо[88]. Он принимает некое воплощение, появляясь перед находящимся в бане человеком, при пересечении сакрального времени с адекватным пространством. Это условие сохраняется и в тех случаях, когда баенник уже низведен в ранг нечистой силы. Остальное же время он хотя и невидим, но зато слышим[89]. В одном из сибирских мифологических рассказов не лишенный человеческих слабостей баенник остается невидимым даже, казалось бы, в сугубо бытовой ситуации: «Вдруг слышит: водка наливается. Он (отец. — Н. К.) повернулся, а никого не видит. Смотрит, а рюмка уже пустая»[90]. Согласно некоторым поверьям, сама невидимость баенника не лишена определенного воплощения: она достигается посредством шапки-невидимки. Эту шапку можно добыть таким способом: «в ночь на Великий день Пасхи», после того, как обойдут вокруг церкви с плащаницей, либо «во время христовской заутрени» нужно прийти в баню, причем с горящей свечой и снять со спящего баенника шапку, надев на себя. Однако если свеча случайно погаснет или похититель не успеет добежать до церкви прежде, чем баенник проснется, его неминуемо постигнет мучительная смерть[91]. В данной ситуации оборот «погасла жизнь, как свеча» обретает свое буквальное, досимволическое значение. Ср. с одной из версий святочного гадания: чей огарок погаснет скорее — тот раньше и умрет. Это связано с древними представлениями о свече-свете (жизни) в его противопоставлении тьме (смерти). В случае же удачи смельчак становится обладателем чудесного предмета[92]. Согласно другому поверью, баенник один раз в год кладет шапку-невидимку на каменку для просушки — и в полночь ее якобы можно взять, но в какое время года — неизвестно[93]. Соотнесение шапки-невидимки, принадлежащей баеннику, с каменкой как его жилищем служит предпосылкой для метафорического отождествления шапки (шляпы) с каменкой, имеющего место в загадках: «Архирейская шляпочка, вся она в заплаточках»; «Бесова шапка из кусков собрана»; «Шипящая шапочка, сто заплат на ней»[94]. Изредка в архаических мифологических традициях (например, в водской) встречается представление, согласно которому, даже принимая некое воплощение, банный дух остается в известном смысле бесплотным, как бы разреженным: «И только он (старик, мывшийся в бане субботним вечером. — Н. К.) хотел схватить это существо (начавшее колотить его в бане. — Н. К.), как оно проскользнуло сквозь пальцы (курсив мой. — Н. К.). Оно было волосатое»[95]. Возможно, что в состоянии невидимости баенник остается до тех пор, пока, явившись «оттуда», он не приобретет «здесь» определенного статуса. В этом смысле невидимость в момент «перехода» оказывается эквивалентной раздетости. Однако в формировании образа невидимого мифического существа нельзя сбрасывать со счетов и роли анимистических представлений, в соответствии с которыми мифологический персонаж — это в первую очередь дух.Антропоморфизация персонажа

В поздних быличках и бывальщинах баенник чаще принимает антропоморфный облик. Иногда это женский персонаж, называемый в севернорусской традиции «обдерихой»: «<…> в этой бани дверь отворена и сидит на средине пола женщина, волосы до полу, моэтца (банник). Ну, конечно, от такого видения они испугались»[96]. Или: «Потом он стал камишок от стал брать, дефка (банник) и говорит <…>: „Возьми меня в замуш“»[97]. То же и в других локальных традициях, например, поволжской: «А как наступит весна, все видят то утром, то в полдни, то вечером бегает по саду здоровенная нагая баба. Бросятся с дубьем ее ловить — она убежит в баню. Ищут, ищут — нет!»[98] Этот персонаж, как и галерея других женских образов, восходит (разумеется, опосредованно) к архетипу, сложившемуся еще в недрах материнского рода. Несмотря на то, что женский персонаж по сравнению с мужским более архаичен, оба этих образа в поздней традиции сосуществуют при заметном превалировании «хозяина» бани. Последний зачастую настолько похож на самого обычного человека, что не возникает особой необходимости в описании его внешности: «Да меня, — говорит, — туда (в каменку. — Н. К.) какой-то дядька затянул»[99]. Иногда лишь отмечается, что баенник — старик[100] и что «ростом он мал»[101]. Таков же он и в сибирских мифологических рассказах: «<…> а под лавкой (в бане. — Н. К.) сидит маленький старичок! Голова большая, борода зеленая! И смотрит»[102]. Невольно возникает ассоциация с веником, в который, как уже говорилось, может перевоплощаться баенник. В некоторых быличках и бывальщинах мифического «хозяина» принимают за родственника либо знакомого, убеждаясь в ошибке лишь по возвращении из бани в избу: «Приехал в деревню торгош. Просится ночевать. И была у хозяев байня топлена, и в той байне чудилось. Торгош пошел с мужиками: вымылись, выпарились, дома чай сели пить, а потом и спать легли. После мужиков пошли две невестки и девка, а старуха та дома осталась с мужиками. Приходят в баню, разделись в предбаннике, входят в самую баню, а там на полку кто-то лежит и ноги раскорячил. Видят, торгаш. „Ах ты, бессовестной, озорной!“ — говорят бабы. И домой. Пришли, на торгоша жалуются: тот спит себе и с избы не выходил. А показался-то под видом торгоша баенной»[103]. В некоторых локальных традициях образ баенника «разветвляется» на целый ряд персонажей: например, изображается банное семейство, адекватное человеческому, но пребывающее в ином, ноуменальном мире: «И пошли вдвоем мать с ребятишками, ли че ли. Налила, говорит, воды, начинает мыть. А под полком — полок кверху поднимается — ребенок ревет: „Увяк, увяк…“ А тут кто-то и говорит: „Ну, погоди, я тебя счас помою“»[104]. Или: «„А вы обе невестки тут? А тут кто-то у вас моется!“ Но, побегут туды, в баню, — ребенок ревет в этой бане. А человечьего голосу нет, а ребенок ревет по-человечьи. Как стукнут — никого нет, токо зашипит. Вот они бились-бились, как вечером баня — то и есть, как вечером баня — то и есть! Потом им пришлось эту баню убрать оттудава. Когда убрали — больше этого маячить не стало. Потом вот эта чуда-то и вышла: на берегу женщина»[105]. В изображении облика баенника наблюдается тенденция к антропоморфизации, что характерно не только для мифологической, но и для ранней исторической прозы.Персонаж в пространственно-временном измерении

Локусы «хозяина»