Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен [Александр Анатольевич Сидоров Фима-Жиганец] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Александр Сидоров Я помню тот Ванинский порт

Продолжение книг «Песнь о моей Мурке» и «На Молдаванке музыка играет» — история великих лагерных песен «Бывший урка, Родины солдат», «Идут на Север этапы новые», «Я помню тот Ванинский порт», «На Колыме, где тундра и тайга кругом», «Не печалься, любимая», «Начальник Барабанов дал приказ»

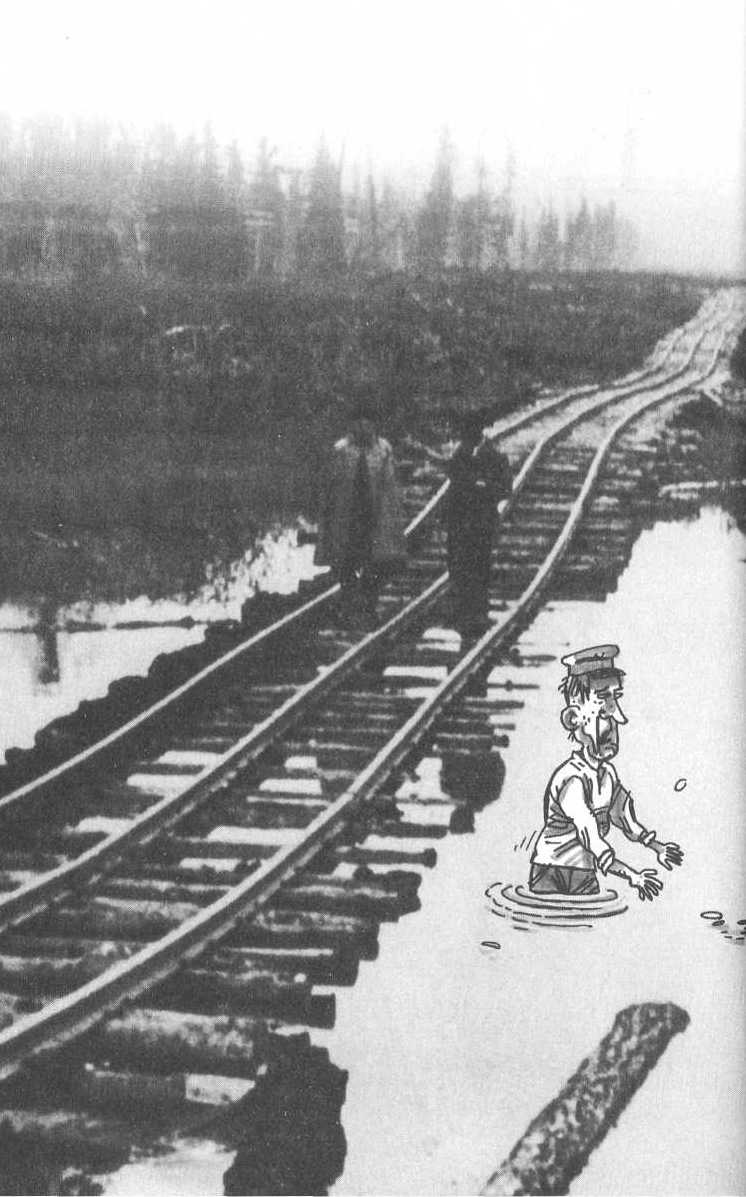

Москва / ПРОЗАиК 2013 Дизайн Петра Бема Иллюстрации Александра Егорова © Сидоров А. А., 2013 © Егоров А. Л., иллюстрации, 2013 © Оформление. ЗАО «ПРОЗАиК», 2013

* * *

Посвящаю своей жене Светлане, без которой эта книга не была бы написанаСуп из лагерного топора

В поисках пятого смысла

Когда я сел за книгу о лагерных песнях… Двусмысленное начало. Слава богу, сейчас за лагерные песни не сажают. Но, перекрестясь, зачин всё-таки изменим: когда я взялся за создание книги о лагерных песнях… Да, так лучше. Так вот: когда я решил написать новую книгу, то не подозревал, сколько сил, энергии, жизненных соков она из меня высосет. Ведь до этого уже вышли в свет два тома моих исследований уголовно-арестантского и уличного песенного фольклора — «Песнь о моей Мурке» и «На Молдаванке музыка играет». Не скажу, что они написаны единым росчерком пера. Историко-филологические разыскания всегда требуют от автора немалых усилий и кропотливых поисков. Но работалось мне легко и даже с куражом. То и дело — неожиданные открытия, удивительные параллели, занимательные лингвистические экскурсы… «Все жанры хороши, кроме скучного», — говаривал Вольтер. Это особенно справедливо для дисциплин гуманитарных. При этом, конечно, нельзя забывать о предмете, который изучаешь: о добросовестной аргументации, логике изложения и прочих милых пустяках, до которых читателю нет никакого дела. Но автор должен помнить, что серьёзные люди с лупами, мелкоскопами и критическим складом ума всегда готовы подвергнуть книгу, представленную на их суровый суд, детальному постраничному, построчному и даже побуквенному разбору. Приходится метаться между Сциллой и Харибдой, пытаясь угодить и пёстрой толпе, и тонкому слою интеллигенции. Проще говоря, и рыбку съесть, и на сковородку не сесть. Увы, не всегда удаётся соблюсти зыбкий баланс между научностью и увлекательностью. Так, некоторые педанты пеняли автору на то, что его труды недостаточно академичны и научные принципы нередко уступают место эмоциональности, ироничности и вообще беллетристике. Однако сам автор упорно продолжает считать эти недостатки достоинствами. Наука наукой, а увлекательность повествования всегда стоит на первом месте. Потому что изыскания мои предназначены не столько для учёных мужей (и жён), сколько для широкой публики — в число которой, впрочем, входят и упомянутые мужи. С другой стороны, издатели сетуют на то, что автор слишком глубоко копает и тщательно разжёвывает. Наверное, они в какой-то мере правы. Когда Алексей Костанян — главный редактор издательства «ПРОЗАиК» — обратился ко мне с предложением выпустить серию книг об истории известных блатных песен, он сформулировал идею примерно так: — Выберем песен 50–70, о каждой вы расскажете: когда родилась, кто авторы — известные или возможные, о каких событиях повествует, приметы времени, криминальный быт и жаргонные термины… Я закопался в материал — и в результате первая книга «Песнь о моей Мурке» вместо рассказов о 70 песнях содержала очерки всего о 14… А её объём составил почти 400 страниц! То есть на деле песен вошло значительно больше: одних только вариантов «Мурки» не менее восьми, версии «Гоп со смыком», «Постой, паровоз», «Цыплёнок жареный»… Попутно рассказывалось о многих других низовых песнях — «Гоп-стоп, Зоя», «Я парень фартовый», «В далёкой знойной Аргентине» и пр. Читатель узнал и о неблатных песнях: «Там, где Крюков канал», «Шли два героя», «Чёрная роза», о пародиях на блат («С берлинского кичмана», «Коктебля»). А быт и нравы, история одежды, торговли, даже принцип действия тормоза Вестингауза… И всё же факт остаётся фактом: замысел книги здорово отличался от воплощения. И это бы полбеды. Но вторая книга о блатном песенном фольклоре «На Молдаванке музыка играет» включила в себя очерки лишь о семи уголовно-арестантских песнях. Между тем исследование оказалось более объёмным, нежели первое. Разумеется, и новый сборник включал в себя фейерверк сопутствующих песен: криминальных и народных, былин, детского фольклора, частушек… Однако редактор с тревогой отметил, что при подобном развитии событий количество очерков в третьей книге будет ещё меньше: — Я понимаю, о каждой песне можно написать отдельную книгу. Но вас порою заносит несколько в сторону, вы настолько увлекаетесь, что начинаете поиски четвёртого или пятого смысла… Я обещал не зарываться ниже третьего смысла. На том и порешили. И вот, завершив третью книгу — о песнях советских лагерей, я с ужасом осознаю, что Костанян оказался провидцем. Очередной том моих блатных изысканий действительно уступает по числу очерков предыдущему! В чём же причина? Неужели я и впрямь докопался до пятого смысла?Вспомнить всё…

Думаю, дело совсем в другом. Третья книга серьёзно отличается от первых двух. Она посвящена исключительно ЛАГЕРНЫМ ПЕСНЯМ — ироничным и шуточным, трагичным и обличительным… Да, песни эти разные, однако их объединяет то, что все они рождались в условиях неволи и мрака. Что не могло не сказаться на их содержании и на особенностях метода их исследования. История советских лагерей, увы, до сих пор — терра инкогнита. Она состоит во многом из публицистического бреда, создаваемого на основе произвольно надёрганных и часто сомнительных фактов; из арестантских баек и лагерных «параш»; из мемуаров, которые не подвергаются критической оценке и проверке документами, и т. д. Даже рассказы, воспоминания, письма такого великого авторитета, как Варлам Шаламов, зачастую полны неверной информации, неточностей, ложных оценок событий и людей. Все мы люди — а людям свойственно ошибаться. Тем более во времена Шаламова и многих других достойных авторов было недоступно большинство документальных источников, статистических данных, внутриведомственных справочно-отчётных материалов, которые не подделаешь и не сфальсифицируешь. А знакомство с ними часто заставляет совершенно иначе посмотреть на то или иное событие. Сегодня огромные пласты этих документов доступны. Появляется множество серьёзных научных работ по ГУЛАГу и преступности сталинского периода. Однако в общественном сознании всё ещё преобладают пафосно-параноидальная мифология и стилистика времён хрущёвской «оттепели» и горбачёвской «перестройки». Поэтому, комментируя песни, приходится одновременно давать читателю более объективную, близкую к реальности картину событий. А для этого необходимо рушить многие устоявшиеся мифы — хотя бы нелепые утверждения о том, что через колымские лагеря прошли миллионы узников, и многие другие. То есть заниматься социальным ликбезом — в рамках рассказов об арестантском песенном фольклоре. И рассказы о песнях, комментарии к ним должны быть ещё глубже, подробнее, чем в первых книгах. Простой пример: песня «Идут на Север этапы новые, кого ни спросишь, у всех Указ…». Первый же вопрос: о каком указе идёт речь? В тексте не поясняется. А ведь это связано и с датировкой песни, и с её первоисточниками, и с другими обстоятельствами. Представьте себе: в разных источниках существуют ссылки на совершенно разные указы и постановления! Как определить единственно верный документ, побудивший лагерников создать свой фольклорный шедевр? Необходимо каждую версию тщательно проанализировать — и оставить лишь одну. Рассмотреть детально все за и против и при этом не утомить читателя излишней статистикой, кипами документов и т. д. Сохранить увлекательность повествования. Вот задачка! И она ещё — не самая сложная. Возьмём песню «Бывший урка, Родины солдат» — о блатном фронтовике. И как же здесь обойтись без рассказа о штрафбатах и штрафротах, о «блатных партизанах», об уголовных преступлениях советских солдат на своей и чужой территории? И, конечно же, о знаковом событии послевоенного ГУЛАГа — знаменитой резне «честных воров» и предателей «блатного братства», ставших на сторону лагерного начальства. То есть — о печально известной «сучьей войне»… Центральное место в книге занимает песня «Я помню тот Ванинский порт» — гимн колымских зэка. Она разобрана фактически построчно. Автор попытался написать не только исследование о советских лагерных песнях, но и представить новый взгляд на историю ГУЛАГа — взгляд, который отличается как от точки зрения Александра Солженицына, так и от точки зрения его идейного противника Варлама Шаламова. Вот именно поэтому книга далась мне тяжело и очерков в ней меньше, чем в предыдущих.А что такое глобус?

Но не стоит пугаться. На первом месте в моих исследованиях по-прежнему стоит занимательность. В этом смысле довольно оригинально, но вместе с тем достаточно точно мой подход к теме и принцип подачи материала объясняет рецензия в еженедельнике «Книжное обозрение» на второй том очерков о блатных песнях: «Креативный педагог приходит на урок географии в “трудный” класс — там, естественно, дым коромыслом и на географию все класть хотели с прибором. — Ну что, шпана, — не теряясь, бодро спрашивает педагог, — кто мне ответит, можно ли натянуть презерватив на глобус? — Гыыыы-гыгы!!!.. Эээ, а глобус — это что? — А вот об этом, дети, мы сейчас и поговорим… О презервативах в новой книге исследователя уголовно-арестантской субкультуры Александра Сидорова нет ни слова, но занимается он тем же благородным делом, что и приколист-географ из анекдота». И далее идёт расшифровка этого сравнения. Рассказывая о неожиданных открытиях, с которыми он столкнулся в книге, автор рецензии пишет: «Начиная весело копаться в любопытных деталях блатного быта начала прошлого века, неизбежно приходишь к Истории, в которой, как известно, всякое малое таит в себе большое. И в руках у тебя оказывается глобус Советской России — причудливый, конечно, с неизведанными областями и нарисованными чудами-юдами, но учиться по нему можно и нужно». И добавляет: книга «немного похожа на уголовное расследование, немного — на одну из тех чудо-машин, где всё начинается с того, что шарик падает в желоб и куда-то катится, а дальше может произойти что угодно, и ещё немного — на расширяющуюся Вселенную». Знаете, мне очень по душе цитировать умных людей. Потому что порою сам ты не можешь сформулировать нужную мысль — даже если она касается твоего собственного произведения. А ежели есть человек, который способен это сделать предельно ёмко и точно, — зачем же себе голову напрасно ломать? Поэтому не удержусь от цитирования другого критика, чья точка зрения мне очень близка, — Наума Нима, который опубликовал заметки о моих книгах в «Московском книжном журнале»: «Для меня оказался чрезвычайно симпатичным исследовательский метод Александра Сидорова… автор совсем не предлагает нам экстраполяцию истории страны по её блатным и приблатнённым песням. Он затягивает нас в интересные приключения, в которых блатная песня играет для автора роль путеводной карты с неожиданными поворотами, переходами и находками. Песенная строка или одно какое-то словцо — это повод для занимательного путешествия в мир слов, или в бытовую жизнь, или в историю Беломорканала, и при этом заранее трудно угадать, куда именно автор утянет внимательного читателя в следующем эпизоде своего исследования. А самое замечательное, что практически любой и даже очень подготовленный читатель найдёт в этих путешествиях что-нибудь интересное и до той поры ему неведомое… Именно мимо этих песенок все мы когда-то прошмыгивали, втянув голову в плечи и мечтая стать невидимыми для собравшихся там, вокруг дренькающей гитары, пацанов. Это был иной мир, презиравший наши книжные занятия, и теперь очень правильно заглянуть в тот мир зазеркалья именно с высоты наших знаний, с багажом именно нашей эрудиции и культуры. Только так безопасно касаться блатного мира. Без этого он затягивает в воронку ложной самодостаточности, а в том, как это опасно, мы убедились в начале 90-х, когда блатные песенки утянули из нашего мира (а в большом количестве и из жизни) очень многие молодые души, не обременённые книжными знаниями и книжной культурой». Книга, которую ты раскрыл, читатель, во многом написана при помощи метода, который столь симпатичен Науму Ниму и многим другим. Уходя от смелой метафоры с глобусом, я бы определил такой подход иначе — «суп из лагерного топора». Помните старую русскую сказку, когда солдат принялся варить для старухи суп вроде бы из одного только топора, но постепенно туда добавлялись картофель, мясо, соль, приправы и прочее? А в конце концов вышла знатная похлёбка — что чрезвычайно поразило жадную старуху. Так и в нашем случае. Лагерный топор — не случайная метафора. В послевоенном ГУЛАГе существовала поговорка — «За стукачом (за сукой) топор ходит». То есть гад всё равно не избежит смерти. То есть топор — в определённой мере символ лагерной жизни и её законов. Рассказывая об арестантском быте, испытаниях и муках, о тюремных традициях и воровских понятиях, о лагерной любви, мы одновременно затрагиваем множество других чрезвычайно важных тем, прикасаемся к истории родной страны — тех её сторон, о которых многие даже не догадываются. И автор надеется, что вкус его похлёбки придётся читателю по душе.Александр Сидоров

Как блатные фронтовики оставили в память о своих подвигах любовную песню «Бывший урка, Родины солдат»

Незаконные герои

Тема «блатных фронтовиков» приобрела особую популярность после выхода далёкого от действительности сериала «Штрафбат» (режиссёр Николай Досталь, сценарист Эдуард Володарский). А впервые ярко создал образ штрафников Владимир Высоцкий: его песенная дилогия «В прорыв идут штрафные батальоны» и «Нынче все срока закончены» написана в 1964 году. Однако у Владимира Семёновича речь идёт о героическом мифе, созданном в условиях информационного вакуума вокруг информации о штрафных подразделениях. Причём мифология в основном связана со стихотворением «Нынче все срока закончены»:Штрафники без «распальцовки»

На фронт сидельцев ГУЛАГа стали отправлять в первые военные месяцы. Уже 12 июля 1941 года Президиум Верховного Совета СССР издаёт указ «Об освобождении от наказания осуждённых по некоторым категориям преступлений». Он не затрагивает лагерников, отбывающих наказание по 58-й «политической» статье, и профессиональных уркаганов. Свободу получают осуждённые за малозначительные преступления, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения (ФЗО), угодившие в неволю по указу от 28 декабря 1940 года — за нарушение дисциплины и самовольный уход из училища (школы). 24 ноября 1941 года действие указа распространяется также на бывших военнослужащих, осуждённых за малозначительные преступления, совершённые до начала войны. Все освобождённые направлялись в части действующей армии. Всего мобилизуется более 420 тысяч заключённых, годных к военной службе. К такому шагу руководство страны подтолкнули тяжёлая обстановка на фронтах и огромные потери Красной Армии. Заметим: речь идёт об отправке бывших зэков в обычные части действующей армии! В 1941 году не существовало штрафных подразделений, о которых пел Высоцкий:Почему урки стали патриотами

Однако подразделения «русских камикадзе» под огнём противника быстро редели. А к началу 1943 года «дезертиров, трусов, паникёров и малодушных» становится катастрофически мало! Красная Армия теснит противника. Разгром фашистов под Сталинградом (февраль 1943 года) перерос в наступление на огромном фронте от Ленинграда до Кавказа. В конце августа 1943 года немцы потерпели сокрушительное поражение на Курской дуге. И тогда «творческий гений» Сталина подсказывает выход: пополнить штрафные части… бывшими уголовниками! В 1942–1943 годах специальными постановлениями ГКО СССР на фронт направляется более 157 тысяч бывших заключённых. Преувеличивать роль именно блатных штрафников не стоит. Да, за годы войны исправительно-трудовые лагеря и колонии передали в действующую армию более миллиона человек. Но из них только 10 % были направлены в штрафные подразделения, большинство же пополнило обычные маршевые части. К тому же далеко не все заключённые относились к числу профессиональных уголовников. Вспомним, что свыше 400 тысяч «бытовиков» ушли из лагерей на передовую в первые месяцы войны. Они же в значительной части шли на передовую и в дальнейшем. А лагеря активно пополнялись новыми сидельцами. Смертность в ГУЛАГе приобретает во время войны ужасные масштабы, и руководство страны раскручивает маховик репрессий, стремясь пополнить контингент дешёвой рабочей силы. Во второй половине 1941 года советскими судами и военными трибуналами осуждено 1 339 702 человека, из них 67,4 % — к лишению свободы. В первой половине 1942 года число осуждённых достигло 1 396 810 человек, из которых 69,3 % приговорены к лишению свободы. И далее в том же темпе. Уголовных добровольцев толкал на фронт не только патриотизм. Выбор диктовался лагерной обстановкой. Выжить в ГУЛАГе первых военных лет было сложно. Отбывавший в то время срок Лев Разгон в мемуарах «Непридуманное» рассказывал: «Рабочий день был установлен в десять, а у некоторых “энтузиастов” и в двенадцать часов. Были отменены все выходные дни. И конечно, немедленно наведена жесточайшая экономия в питании зэка… В течение двух-трёх месяцев зоны лагеря оказались набитыми живыми скелетами. Равнодушные, утратившие волю и желание жить, эти обтянутые сухой серой кожей скелеты сидели на нарах и спокойно ждали смерти. К весне 42-го лагерь перестал работать». Страшную картину подтверждают официальные данные. В 1940 году в лагерях умерли 46 665 человек. В 1941-м ГУЛАГ похоронил 100 997 человек. В 1942-м — 248 877… Значительно сократились нормы питания, а нормы выработки постоянно возрастали. В феврале 1942 года была введена инструкция, которая разрешала применять оружие при отказе заключённых приступить к работе после двукратного предупреждения. Как пишет профессор С. Кузьмин в работе «ГУЛАГ в годы войны», всё это привело к тому, что «за годы войны в местах лишения свободы от болезней и вследствие иных причин умерли почти 600 тысяч человек, то есть почти столько, сколько в блокадном Ленинграде». Согласно статистике ГУЛАГа, самыми страшными годами для лагерников стали 1942–1943 годы. В 1942-м смертность достигла 20,74 %, в 1943-м — 20,27 %. Для сравнения приведём статистику предвоенных лет: 1939-й — 3,79 %, 1940-й — 3,28 %, 1941-й — 6,93 %. Так что фронт порою выглядел для «бытовиков» куда предпочтительнее. Что касается «блатного братства», оно не стремилось на передовую. И всё же с 1943 года на фронте оказалось немало блатных — тех самых, которые прежде считали позорным взять оружие из рук власти. Такое решение пришло не сразу. Наиболее стойкие стремились любыми путями выжить в лагерях. Перелом в сознании части блатарей произошёл в начале 1943 года после Сталинграда, но особенно — к осени 1943-го после Курской битвы. Дело не в призрачной свободе (год на фронте засчитывался за три, но у воров и примыкавших к ним босяков-уголовников сроки и без того были невелики). И не в желании выжить: либо ты сдыхаешь на зоне, либо получаешь на фронте хоть какой-то шанс уцелеть. Штрафные роты — не лучшее место для спасения жизни. Хотя многие уголовники с их авантюризмом и бесшабашностью предпочитали риск с надеждой на «фарт» безысходной смерти в лагерях. Надеялись на «первую кровь»: ранение — перевод в обычную часть — война в «нормальных» (по сравнению со штрафным подразделением) условиях. Ходили слухи о том, что в 1942 году собралась воровская сходка, на которой многие участники выступили за то, чтобы «законники» имели право защищать Родину. Однако подтверждений этому найти не удалось. Но была куда более важная причина. С 1943 года (когда Красная Армия стала вести исключительно наступательные бои) многие в воровском мире почуяли запах лёгкой добычи и желали (в случае, если повезёт) принять участие в её дележе: впереди лежала богатая Европа — прежде всего Германия, куда можно было войти победителем, с оружием в руках и с «праведным гневом». А там прямо по Высоцкому:Миф об «армии Рокоссовского» и правда об уголовном воинстве

Как воевали штрафники? Сохранилось немало свидетельств их высокой боеспособности. «Немцы штрафников особенно боялись — отчаянный был народ! — вспоминал ветеран Великой Отечественной И. Богатырёв. — Участки для боя давали самые тяжёлые… Лопатки за пояс, черенками вниз, так советовали, чтобы грудь прикрывать. И во весь рост!.. Скорее, убежит солдат обыкновенный. Или отступать будет, или в плен сдастся… А штрафники — нет, не сдавались». Вторит ему и бывший командир взвода 322-й отдельной штрафной роты 28-й армии М. Ключко: «Немцы штрафников боялись? Вы знаете, наверное, да. Ведь атака подразделения штрафников — это психическая атака людей, заведомо приговорённых к смерти. Отступать им было нельзя — только вперёд. Представьте себе людей, которые бегут на вас цепь за цепью и орут благим матом». Но есть и другое мнение. «Все эти россказни, что у немцев поджилки тряслись при виде атакующей штрафной роты, не имеют под собой никакой основы, — убеждён капитан в отставке, заместитель командира 163-й штрафной роты 51-й армии Е. Гольбрайх. — Немцам было глубоко плевать, кто на них идёт в атаку. Психологически, наверно, немцам было тяжело воевать против офицерских штрафных батальонов, слишком велико желание штрафбатовцев искупить свои “грехи” перед Родиной». Действительно, штрафные батальоны представляли для немцев куда большую опасность, нежели штрафные роты. Дело в профессионализме кадровых офицеров. Среди них были артиллеристы, танкисты и т. д., поэтому они легко могли использовать оставленную врагом технику. Немало примеров, когда захваченные орудия поворачивали в сторону фашистов, или штрафники-танкисты вели огонь из брошенных немцами самоходок. Штрафные роты, казалось бы, в целом мало отличались от маршевых. На весь фронт штрафников не напасёшься, так что на опасные участки фронта бросали всех. Правда, штрафников использовали исключительно там. Поэтому вероятность погибнуть в бою у них была в три, а порою в шесть раз выше, чем в обычной части. Подполковник в отставке А. Беляев, помощник начальника штаба 16-го отдельного штрафного батальона, вспоминал, что потери в подразделении достигали 50–70 %. Но нам важны подвиги именно блатных штрафников. Обратимся к очерку «Сучья война» Варлама Шаламова: «Во время войны сидевшие в тюрьмах преступники, в том числе и многочисленные воры-рецидивисты, “урки”, были взяты в армию, направлены на фронт, в маршевые роты. Армия Рокоссовского приобрела известность и популярность именно наличием в ней уголовного элемента. Из уркаганов выходили лихие разведчики, смелые партизаны. Природная склонность к риску, решительность и наглость делали из них ценных солдат». Заметим, что писатель нигде не использует слово «штрафники». Более того, подчёркивает, что уркаганы направлялись в маршевые роты, а не в штрафные. Действительно, штрафником становился лишь каждый десятый заключённый, направленный на фронт. Однако другое заблуждение Шаламов повторяет: утверждение о том, что из бывших заключённых состояла армия Рокоссовского. Легенда о «блатной армии» появилась ещё во время войны и успешно дожила до наших дней. В автобиографическом романе «Блатной» (1972) бывший вор Михаил Дёмин устами одного из персонажей говорит: «Почти вся армия Рокоссовского состояла из лагерников». Такой миф легко понять, учитывая особенности биографии маршала. В августе 1937 года Рокоссовский был арестован по ложному обвинению в связях с японской и польской разведками. Несмотря на пытки, Константин Константинович не признал себя виновным и не оговорил никого из сослуживцев. В ленинградских «Крестах» ему выбили передние зубы, сломали три ребра, несколько раз «водили на расстрел». Спасло заступничество нового наркома обороны Тимошенко: 22 марта 1940 года Рокоссовский был освобожден и восстановлен в прежней должности. Существует даже красивая легенда по этому поводу. Якобы при освобождении будущему маршалу задали вопрос: какой армией он хотел бы командовать? И Константин Константинович, указав на колонну бредущих лагерников, бросил: «Вот моя армия». Разумеется, это — полная ерунда. Рокоссовский никогда не командовал «зэковской армией» и не стремился к этому, поскольку был профессиональным военным. А уж в 1940 году такой ответ можно было оценить как бредовый. Впрочем, легко отыскать источники возникновения подобной легенды. Один из них связан с другим военачальником Великой Отечественной войны, тоже бывшим зэком, — генералом армии Горбатовым, отмотавшим на Колыме срок с 1938 по 1941 год. После войны Александр Васильевич вспоминал, как в самый тяжёлый период первого года войны его разыскал представитель Ставки Г. М. Маленков. Ближайший сподвижник Сталина просил откровенно сказать, в чём Горбатов видит причину неудач и как, на его взгляд, можно переломить положение. В мемуарах «Годы и войны. Записки командарма» генерал вспоминал: «Сказать по совести, я удивился. Так с нами раньше такие люди не разговаривали. Сказал: прежде всего надо вернуть из лагерей арестованных командиров и направить на фронт». Маленков попросил Горбатова назвать имена тех, кого он лично знал и за кого может поручиться. Горбатов просидел всю ночь, составляя список и боясь забыть кого-то из репрессированных офицеров. Маленков взял список и заверил, что эти люди будут на свободе. Действительно, многие были освобождены и восстановлены в должности и звании. Возможно, именно этот эпизод народная молва перелицевала, заменив Горбатова Рокоссовским, а репрессированных командиров — обычными зэками. К слову сказать, на передовой воевали многие военачальники, прошедшие ГУЛАГ. Можно назвать маршала авиации Григория Ворожейкина, генерала Александра Лизюкова, который командовал 5-й армией и погиб под Воронежем, генерал-майора Владимира Зайцева — командующего 35-й армией, начальника штаба 3-й ударной армии генерал-лейтенанта Михаила Букштыновича… Кроме того, Рокоссовский в самом начале войны и впрямь отличился именно тем, что смог сплотить боеспособные соединения из разбитых и рассеянных частей Красной Армии. Так случилось под Смоленском, где командующий Западным фронтом Тимошенко приказал ему: «Собирай, кого сможешь собрать, и с ними воюй», выделил группу офицеров, радиостанцию и два автомобиля. Константин Константинович останавливал и подчинял себе остатки 16-й, 19-й, 20-й армий, которые выходили из Смоленского котла, и организовывал линию обороны. Он вспоминал в мемуарах: «Были здесь пехотинцы, артиллеристы, связисты, сапёры, пулемётчики, миномётчики, медицинские работники… Так началось в процессе боев формирование в районе Ярцево соединения, получившего официальное название “группа генерала Рокоссовского”». Затем эта группа была преобразована в 16-ю армию, командующим которой стал генерал-лейтенант Рокоссовский. То же самое произошло позже и под Москвой, где Рокоссовскому снова пришлось собирать армию из разношёрстных соединений: отдельного курсантского полка, созданного на базе Московского пехотного училища, 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Панфилова, 3-го кавалерийского корпуса генерал-майора Льва Доватора… Эта армия отразила удар гитлеровцев и перешла в контрнаступление. А с 30 сентября 1942 года Рокоссовский уже командовал Донским фронтом, с февраля 1943-го — Центральным, с октября — Белорусским, с февраля 1944-го — 1-м Белорусским, с ноября 1944-го по июнь 1945-го — 2-м Белорусским фронтами. Если читатель хотя бы отдалённо представляет разницу между армией и фронтом, а также обратит внимание на постоянную смену фронтов, ему станет понятно, что в это время тем более ни о какой «зэковской армии» Рокоссовского речи быть не может. Однако сам Рокоссовский в книге воспоминаний «Солдатский долг» позволил себе выразить отношение к тем, с кем делил пайку: «Жизнь убедила меня, что можно верить даже тем, кто в своё время по каким-то причинам допустил нарушение закона. Дайте такому человеку возможность искупить свою вину, и увидите, что хорошее в нём возьмёт верх: любовь к Родине, к своему народу, стремление во что бы то ни стало вернуть их доверие сделают его отважным бойцом». Это свидетельствует о том, что на фронтах, которыми он руководил, воевали и бывшие зэки. К тому же, говоря об отрывке, который Шаламов посвятил «армии Рокоссовского», отметим аккуратность писателя в формулировке: «Армия Рокоссовского приобрела известность и популярность именно наличием в ней уголовного элемента». Здесь нет обобщений, как у Дёмина («почти вся армия состояла из лагерников»), но лишь подчёркнуто очевидное: «рокоссовцев» в народе считали выходцами из ГУЛАГа. Но ближе к делу. Нам ведь важно выяснить, как воевали блатари. А судя по отзывам, воевали они хорошо. Мне довелось беседовать с ветераном войны Иваном Александровичем Мамаевым. В 1943 году его изрядно поредевшая маршевая рота была пополнена бойцами из числа блатных. А вскоре под началом Мамаева оказались сплошь уголовники, поскольку в роту вливались в основном добровольцы из ГУЛАГа. Поначалу пополнение причиняло Мамаеву большую головную боль. Через сутки после прибытия уголовников у командира взвода исчез планшет с документами и деньгами. Ротный Мамаев выстроил бойцов-уголовников и выступил с короткой речью: — Пропала карта, которой должен руководствоваться комвзвода при выполнении предстоящего боевого задания. Придётся нам переть вперёд наобум. Кроме того, исчезли деньги, которые лейтенант хотел переслать своей семье — жене и маленькой дочке. Я не взываю к чувству сострадания. Просто подумайте, с каким настроением он будет поднимать вас в атаку и что он может натворить в таких расстроенных чувствах. Запомните: вы на фронте, а не на «малине». Здесь каждый «весёлый» поступок может стоить вам жизни. А теперь разойтись! Наутро планшет был на месте… Но позднее комроты сумел по достоинству оценить новых бойцов: «Побывав в боях, уголовники поняли, что их жизнь действительно зависит от высокой боевой подготовки, взаимовыручки и дисциплины. Поэтому даже во время учений никто не смел “филонить”, позволить себе проявить слабину. Так, во время одного из занятий по отработке пластунских передвижений на импровизированном плацу оказалась огромная лужа. Все бойцы ползли прямо по ней. Но один новичок из пополнения обогнул её по краю и пополз дальше. Тогда несколько штрафников поднялись, молча взяли ловкача за руки и за ноги и швырнули прямо в центр лужи. Провинившийся всё понял без дополнительных разъяснений». Это — эпизод учений. А вот какой колоритный образ уголовного героя рисует народный артист СССР Евгений Весник: «Восточная Пруссия, 1945 год. Как сейчас помню: не даёт немецкий пулемётчик, оставленный в арьергарде, провезти через полянунаши стопятидесятимиллиметровые пушки-гаубицы — тяжёлые, неповоротливые, прицепленные к мощнейшим американским тракторам “Катер-Пиллер Д-6”. Рядовой Кузнецов Василий — “беломорканальник”, осуждённый на 10 лет (как попал он на фронт — прямо из лагеря или побывав в штрафной роте и искупив свою вину кровью, — не помню), получил от меня приказ: пробраться к дому, из которого ведётся огонь, и ликвидировать огневую точку. Через полчаса пулемёт замолк. А ещё через десять минут Вася принёс затвор немецкого пулемёта и… голову стрелявшего немца. — Боже мой! Зачем голова? — вскричал я. — Товарищ гвардии лейтенант, вы могли бы подумать, что я затвор с брошенного пулемёта снял, а стрелявший сам ушёл… Я голову его принёс как факт, как доказательство! Я представил его к ордену Славы и первый раз увидел, как он плакал! Навзрыд! …Убеждён, что Вася в преступный мир не вернулся. Свою целительную роль сыграли доверие и поощрение!» Мы были бы рады разделить мнение Евгения Яковлевича. Но из рассказа видно, что герой Вася не отказался от прежних замашек. Обычай отрезать голову «для предъявления» — чисто гулаговский. Правда, практиковался он не столько зэками. Охота за «головками» представляла собой доходный промысел. За поимку беглых лагерников НКВД выплачивало охотникам Северной Сибири (а также карелам, казахам и другим аборигенам в местностях, где были расположены лагеря) премии деньгами и товарами — сахаром, мукой, мануфактурой, порохом и пр. Жак Росси в «Справочнике по ГУЛАГу» сообщает: «Так как поймать беглеца, а потом вести его по тундре трудно и опасно, его пристреливают, отрезывают голову и прячут от зверя. Когда соберется достаточно, мешок с “головками” погружают на санки или в лодку и отвозят “заказчику”. Мешок выглядит так, как если бы в нём были арбузы»… Интересно, что документы на выплату «премиальных» оформлялись счетоводами, которые чаще всего были заключёнными. Так что зэки легко перенимали «нравственные принципы» гулаговского начальства. Для Васи отрезание чужой головы было поступком совершенно естественным. Нужно доказательство — получите! Так же естественно и зарезать человека, который чем-то мешает, не то сказал или не так поступил. Назвать это результатом «осознанья и просветленья» язык не повернётся…Драп со смыком

Да, не следует идеализировать «блатную армию». Но дух уголовщины царил и в штрафных ротах, где воевали провинившиеся бойцы из обычных маршевых подразделений действующей армии. Приведём отрывок из рассказа бывшего штрафника Валерия Голубева: «В штрафной батальон[4] я из авиашколы попал. Колючей проволоки восемь рядов — только тени за ней проглядывают. Станция Овчалы, около Тбилиси… У многих штрафников война началась сразу, как только они пересекли ворота штрафбата. Там болтались “старики”, устраивали “проверку” вновь прибывших: кто позволял себя раздеть — раздевали… Эту дань переводили в деньги и давали, говорят, взятку начальству, чтобы их не отправляли на фронт. Они были те же штрафники, но сплотились, создали банду… Убийства происходили каждый день, вернее, каждую ночь. Кто успевал вскрикнуть, кто и так… Гибло много людей: один в карты проиграл, другого проиграли. Утром складывали трупы у ворот. За ночь собиралось два-три трупа, иногда — больше, штабель накладывался. Из вновь прибывших обычно мёртвыми оказывалось человек пять. Сначала было удивительно, потом к этому привыкли». Кому-то этот рассказ покажется диким: ведь речь не об уголовниках, а о бойцах обычного призыва! Но ведь и в маршевых частях воевало немало уголовников. Некоторые к моменту войны не успели «осесть» в лагерях: их не «замели» органы правопорядка. Зато под мобилизацию эти урки попали. Когда-то я беседовал со старым ростовчанином Владимиром Пилипко о блатном Ростове 1930-х годов. Владимир Ефимович был в те времена мальчишкой и жил на Тургеневской улице — вотчине ростовских карманников. Он завершил свой рассказ так: «А потом была война, на которую ушли и повзрослевшие малолетки, и “щипачи” — те, которые к 1941-му не успели угодить за “колючку”. Никого из них позже я не встречал. И немудрено: 90 процентов ребят из нашего района погибли на фронте. Война всех сравняла — и “жуликов”, и “фраеров”…» Уклонение от мобилизации каралось расстрелом. Других блатарей призвали с отсрочкой приговора. Разумеется, в армии такие бойцы-молодцы были основными кандидатами в штрафники. Любой командир в первую очередь избавлялся именно от них. А в штрафных ротах эти ребята насаждали свои «законы». Вообще, надо заметить, что преступники и на фронте оставались преступниками: в их среде привычным делом были пьянки, картёжные игры, поножовщина. Наклонности брали своё, и часто это оборачивалось трагически. Как вспоминал тот же Иван Мамаев, после штурма одной из вражеских высот в Крыму он поручил уголовнику из своей роты доставить в тыл захваченного вражеского офицера. Урка, перед тем как конвоировать гитлеровца, потребовал жестами от него: мол, снимай сапоги… — Отставить! — возмутился комроты. — Брось свои блатные замашки! Урка пожал плечами и повёл фашиста в тыл. А через некоторое время труп блатаря обнаружили на обочине дороги. Парень лежал босоногий, рядом валялись его же сапоги. Видно, всё-таки позарился на офицерскую обувку. А когда стал надевать, тут его фриц и «кончил»… Фронтовики из блатарей не брезговали грабежом, мародёрством, мошенничеством. Эта сторона их боевой жизни отражена в одной из военных переделок известной уголовной баллады «Гоп со смыком»:«Расписные» партизаны

Да, уголовников во фронтовом фольклоре не особо жаловали. Можно вспомнить ещё одну известную переработку «Гопа»:Вопли сингапурских обезьян и блузка девушки из Нагасаки

Конечно, рассказ об участии «блатного воинства» в боях против фашистов имеет отношение к герою песни — урке, защищающему Родину. И всё же пора перейти непосредственно к анализу текста, к источникам, возможным авторам и т. д. Некоторые исследователи вообще сомневаются в том, что песню можно отнести к произведениям блатного фольклора. Так, Майкл и Лидия Джекобсоны в объёмном труде, посвящённом песенному фольклору ГУЛАГа, приводя варианты текста, утверждают: «Бардовская песня, написанная под песню наиболее известной группы профессиональных преступников — воров в законе. Авторы не учли, что жулик, уркаган, т. е. вор в законе, не стал бы хвастаться своим служением в армии, а тем более наградами, так как служба в ней считалась нарушением воровского закона. Попав в лагеря после войны, воры обычно скрывали своё армейское прошлое». При этом авторы ссылаются на роман Михаила Дёмина «Блатной» и очерк Варлама Шаламова «Сучья война». Увы, Джекобсоны абсолютно не понимают смысла процессов, происходивших в воровском мире во время и после войны. А посему их ссылки на Дёмина и Шаламова бессмысленны. Ведь в названный период происходит раскол в блатном мире, и если «честные воры» действительно резко негативно относятся к тем, кто принял оружие из рук Советской власти, то значительная часть воевавших воров — «сук» — как раз считает защиту Родины предметом гордости. Эти разногласия привели к так называемой «сучьей войне». И в целом работа Джекобсонов, при всём уважении к многообразию собранного материала, зачастую не выдерживает критики. Так, к «народным» в ней причислены песни Александра Розенбаума «На улице Гороховой ажиотаж», «Мне пел-нашёптывал начальник из сыскной», Юза Алешковского «Товарищ Сталин, вы большой учёный», Александра Новикова «Я вышел родом из еврейского квартала», Рудольфа Фукса «А ну, милорд, нажми аккорд» и т. д. В то же время мы вынуждены разочаровать составителей сборника: песня «Бывший урка, Родины солдат» бардовской не является. Она типично уголовная и относится к военному и послевоенному времени. Так, на сайте «Музей шансона» пользователь под ником «Игорь» пишет: «Версия о том, что песня появилась во времена “оттепели”, отпадает. Будучи курсантом военного училища, я распевал её с друзьями в 1957 году. А её привёз наш однокашник Э. Шаповалов, который был родом из Одессы. Так что она появилась много раньше». И всё же свидетельств очевидцев недостаточно для окончательного вывода. Не помогает и обращение к мелодии. Романс о героическом уркагане написан на мотив, очень популярный в уголовном мире. На эту музыку создано множество блатных песен — например, «Вот уж год, как я пропал в тумане», «На заливе тает лёд весною», «Здравствуй, мать, сестрёночка Галина» и пр. Однако неясно, созданы эти песни раньше «Урки» или позже. Можно лишь констатировать, помимо идентичности музыки, совпадение тональности текстов: расставание, тяжкие испытания, надежда на встречу в будущем. Не слишком много даёт и сравнительный анализ вариантов — хотя их существует великое множество. В значительной части они представляют собой поздние переделки канонического текста. Скажем, есть среди них и такая:«Вышка» отменяется, или Загадка «блатных орденов»

Но всё это, повторим, не помогает нам определить времени создания песни об урке-солдате. Есть, однако, другая зацепка — блатная песня «Письмо подруге»:Итак, «Письмо подруге» написано, судя по реалиям, не ранее 1947 года. Возражения о том, что и прежде уголовникам могли заменять расстрел длительными сроками, не очень состоятельны. До войны в УК РСФСР существовали только две расстрельные статьи — «политическая» 58-я (со всеми пунктами) и «бандитская» 593 (пятьдесят девять дробь три, или, как мрачно именовали её уголовники, «гроб три»). Во время войны в лагерях практиковались расстрелы за саботаж (прежде всего за отказ от работы и «мастырки», т. е. членовредительство), а попавшихся на свободе уркаганов в случае страшных преступлений просто расстреливали на месте. Правда, перед войной, чтобы сбить чудовищную волну городского хулиганства, следствие нередко квалифицировало хулиганские действия против военных, коммунистов, комсомольцев, представителей органов власти как «политические» преступления (подпадавшие под 58-ю статью), и дело доходило до расстрела. Однако в этом случае статья как раз намеренно ужесточалась, чтобы показательно уничтожить хулиганов. Добиться пересмотра такого приговора было почти невозможно. Бандитам до войны расстрел заменяли чаще, но это тоже было, скорее, мерой исключительной. Вообще же уголовники получали обычно не слишком значительные сроки наказания (исключая так называемых «тридцатипятников» начала-середины 1930-х годов, которым давали до 10 лет лишения свободы, чтобы послать на «великие стройки»). В основном же волна расстрелов прокатилась после 1945 года, когда страна была охвачена бандитизмом. Именно поэтому отмена «вышки» в 1947 году так впечатлила профессиональных преступников и послужила поводом для создания песни. Однако всё это позволяет уточнить дату создания «Письма подруге», но не «Урки». Того могли сочинить и по мотивам «Письма», влепив «блатные ордена». А затем эти ордена проникли в новые версии «Письма».

Байки у рыбацкого костра

И всё же в своих поисках я вроде бы наткнулся на разгадку тайны. Оказалось, есть человек, которому известно и время создания песни о фронтовике-уркагане, и даже имя её сочинителя. Открыл завесу тайны Владимир Борисович Свинцов — на Алтае фигура известная. Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры, он был ответственным секретарём Алтайской краевой писательской организации, главным редактором журнала «Барнаул». После смерти писателя была учреждена литературная премия его имени. Об авторе «Урки» Свинцов поведал в рассказе «Павел Николаевич», который вышел в 2006 году. Писатель описывает, как во время рыбалки на него набрёл немолодой мужчина с рюкзаком за плечами. Незнакомец напросился на ночёвку. Автор отмечает, что руки рыбака были усыпаны татуировками — здесь было и его имя, и «не забуду мать родную», и солнце с синими лучами… «Приятным, немного с хрипотцой, голосом Павел Николаевич как бы не пел, а рассказывал:От «Письма подруге» к «Письму жене»

К тому же на сайте «Музей шансона» неожиданно нашёлся новый след — в сообщении пользователя под ником «Игорь» (отрывок из этого комментария мы уже приводили). Рассказывая о том, как в 1957 году курсанты военного училища распевали историю урки-фронтовика, Игорь сообщает: «Были и ещё варианты. Например, “помню, день был яростный морозный, самолёт уходит в синеву; будет бой неумолимый, грозный за любовь, за счастье, за страну”». Вспоминают эту песню в своих мемуарах и фронтовики. Например, Валентин Николаевич Шапошников, воевавший в 521-м истребительно-противотанковом полку, пишет: «Я запомнил несколько песен, которые с великим удовольствием напеваю и сегодня:«Воровская любовь коротка, но сильна…»

Заметим важное обстоятельство. После войны в уголовной среде песня «Бывший урка, Родины солдат» практически не исполнялась, а сохранилась больше как дворовый фольклор. Почему так случилось? Мы уже отмечали, что «патриотизм» уркаганов заметно усилился в 1943 году, после побед Красной Армии в Сталинградской битве и на Курской дуге. Именно тогда на фронт активно пошло пополнение из блатарей, которые предвкушали вторжение в богатую Европу, где можно от души «гульнуть по буфету». Поэтому любовные стенания уркагана на передовой быстро сменились другими настроениями. Со второй половины 1944 года советские войска начинают воевать на чужой территории: сначала в Румынии, Польше, в октябре вступают в пределы Восточной Пруссии. Поведение «блатных воинов» резко меняется. Во время боёв на родной земле уркаганы вынуждены были считаться с обстановкой и, насколько возможно, сдерживать себя. К блатным фронтовикам в случаях военных преступлений часто применялись суровые методы воздействия. Но при переходе границы и вступлении в Европу — особенно в Германию — блатари вырвались из-под контроля. Профессиональные уголовники почувствовали себя в родной стихии: грабежи, мародёрство, убийства, насилие!.. Увы, преступления бойцов Красной Армии против мирного населения оккупированных стран Европы — печальная реальность. И блатные вояки оказывались в первых рядах насильников и мародёров. Судя по всему, руководство страны и армии понимало опасность подобных эксцессов. Обратимся к свидетельству югославского диссидента Милована Джиласа. В годы войны он был одним из организаторов партизанского движения в Югославии, занимал ведущие посты в югославском партийном руководстве. Затем выступал с резкой критикой коммунистического движения, заявляя, что в странах соцлагеря возник новый эксплуататорский класс — партийно-бюрократическая верхушка. В книге «Лицо тоталитаризма» Джилас вспоминал о том, что Красная Армия осенью 1944 года в Югославии показала себя не с лучшей стороны: её бойцы совершили множество преступных действий против югославских граждан и военнослужащих: 121 случай изнасилования, из которых 111 — изнасилование с последующим убийством, и 1204 случая ограбления с нанесением телесных повреждений. Рассказывая о встрече со Сталиным в 1944 году, Джилас цитирует возражения вождя: «Представьте себе человека, который проходит с боями от Сталинграда до Белграда — тысячи километров по своей опустошённой земле, видя гибель товарищей и самых близких людей! Разве такой человек может реагировать нормально? И что страшного в том, если он пошалит с женщиной после таких ужасов?» Если верить Джиласу, в качестве оправдания Сталин прямо указывает на «уголовную составляющую» Красной Армии: «Вы Красную Армию представляли себе идеальной. А она не идеальная и не была бы идеальной, даже если бы в ней не было определённого процента уголовных элементов — мы открыли тюрьмы и всех взяли в армию». Конечно, это утверждение (Сталина или Джиласа?) не соответствует истине: из тюрем (равно как из колоний и лагерей) выпустили далеко не всех. Но всё же уголовников в армейских рядах было достаточно. Мы приводили данные о том, что за годы войны в Красную Армию из ГУЛАГа влилось более миллиона человек. Но к ним необходимо добавить огромное количество уголовников, которые были мобилизованы, находясь на свободе, однако оставаясь всё теми же блатарями, уркаганами. И это не всё. Был ещё один «железный поток» преступников, хлынувший на передовую. В Уголовном кодексе РСФСР имелось примечание 2 к статье 28, которое предусматривало на время военных действий отсрочку исполнения приговора, вынесенного военнослужащим, — с направлением осуждённых в действующую армию. Уже через полгода после начала войны советская Фемида решила распространить подобную отсрочку вообще на всех призывников или военнообязанных, приговорённых к лишению свободы. По указанию Верховного суда СССР от 22 января 1942 года осуждение уголовников к лишению свободы на срок не свыше 2 лет без поражения в правах не является препятствием к призыву или мобилизации этих лиц в Красную Армию. Суды могли приостанавливать исполнение приговора до возвращения осуждённого. И все эти люди отправлялись в обычные части регулярной армии! Заметим, что по ряду уголовных статей УК РСФСР сроки назначались небольшие, так что впервые попавшийся «на кармане» или на квартирной краже урка получал не более двух лет. Затем постановлением от 25 июля 1943 года пленум Верховного суда СССР распространяет отсрочку приговора… на лиц, осуждённых к лишению свободы независимо от срока (если наказание не предусматривает поражения в правах)! Любой убийца, вор, грабитель, мошенник, согласно этому постановлению, мог быть направлен не за «колючку», а прямиком на фронт! Исключение делалось лишь для «контрреволюционеров», бандитов и лиц, осуждённых по закону 7 августа 1932 года («семь восьмых», или «за колоски» — постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации»). То есть с июля 1943 года на фронт отправляли уркаганов фактически из зала суда, и уклониться они не имели возможности! Можно понять логику законодателя: профессиональные преступники всё равно в лагерях не работают, только создают проблемы. Сразу отправим эту публику на фронт в качестве пушечного мяса: повыбьют — не жалко! Но при этом урки шли в обычную маршевую часть, в то время как военнослужащих с отсрочкой приговора решили гнать из обычных частей в штрафные! Да-да, именно так! 16 октября 1942 года заместитель наркома обороны СССР Ефим Щаденко издаёт приказ № 323 «О направлении в штрафные части военнослужащих, осуждённых военными трибуналами с применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны». В приказе отмечалось, что многие дезертиры, а также расхитители военного имущества, пьяницы, злостные нарушители воинской дисциплины и прочие неустойчивые элементы, осуждённые военными трибуналами с применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны, ведут себя недостойно: «Осуждённые попадают в запасные части и направляются в действующую армию вместе со всеми честными бойцами в составе маршевых пополнений. Нередко эти люди, находясь в запасных частях, а также по пути следования на фронт ведут разлагающую работу, а прибыв на место, растворяются в общей массе, и многие из них скрывают свою судимость. Таким образом, судебный приговор не достигает цели, подрывает авторитет суда и, по существу, наносится вред войсковым частям, куда эти люди прибывают». Доводы поражают несуразностью. Возникают большие сомнения по поводу того, что люди, осуждённые военным трибуналом, направляясь в действующую армию, «ведут разлагающую работу». Зная обстановку в то время, особенно в районе боевых действий, такое утверждение можно рассматривать как бредовое. Тем более несколькими строками ниже заявлено, что такие бойцы стремятся «раствориться в общей массе». Довольно странный способ «раствориться» — «вести разлагающую работу»! Смысл приказа № 323 прозрачен: нужно срочно пополнить штрафные формирования — роты и батальоны советских «камикадзе». Поэтому всех «отсрочников» следовало отправлять в штрафные части. Впрочем, через некоторое время Фемида опомнилась, и 26 января 1944 года выходит приказ № 004/0073/006/23сс «О порядке применения примечания 2 к статье 28 УК РСФСР (и соответствующих статей УК других союзных республик) и направления осуждённых в действующую армию»: «Проверкой установлено, что судебные органы в ряде случаев необоснованно применяют отсрочку исполнения приговора с направлением осуждённых в действующую армию к лицам, осуждённым за контрреволюционные преступления, бандитизм, разбой, грабежи, ворам-рецидивистам, лицам, имевшим уже в прошлом судимость за перечисленные преступления, а также неоднократно дезертировавшим из Красной Армии… Вследствие этого многие осуждённые имеют возможность дезертировать и снова совершать преступления. …Запретить судам и военным трибуналам применять примечание 2 к статье 28 УК РСФСР… к осуждённым за контрреволюционные преступления, бандитизм, разбой, грабежи, ворам-рецидивистам, лицам, имевшим уже в прошлом судимость за перечисленные выше преступления, а также неоднократно дезертировавшим из Красной Армии. …Лиц, признанных годными к службе в действующей армии, военкоматам принимать в местах заключения под расписку и отправлять в штрафные батальоны военных округов для последующей отправки их в штрафные части действующей армии». Другими словами, блатарей всё равно отсылали на фронт — но уже без отсрочки приговора, непосредственно из лагерей в штрафные роты. Такая поправка не случайно появилась незадолго перед переходом Красной Армии через границу. И военное командование, и советская верхушка осознавали опасность неадекватного поведения красноармейцев на чужой территории. И не в последнюю очередь опасались именно «перегруза» блатных вояк. Ведь основная часть уголовного пополнения влилась в армейские ряды как раз к концу войны, когда советские войска перешли от оборонительных боёв к наступательным. То есть криминальная составляющая в войсках существенно повысилась, и влияние блатного элемента на преступления в Европе достаточно очевидно. К концу 1944 года «блатной призыв» фактически сошёл на нет. Видимо, тревожная информация о преступлениях красноармейцев на занятой территории заставила прекратить пополнение действующей армии профессиональными уголовниками. Перестали брать на фронт неоднократно судимых, в том числе и отбывавших сроки за незначительные преступления — если эти преступления были рецидивными. Увы, поздновато: до окончания войны оставалось несколько месяцев… Конечно, валить всё исключительно на блатных — неправильно. Ненависть по отношению к немцам воспитывалась в бойцах Красной Армии ведущими советскими идеологами. Среди них особо выделяется фигура Ильи Эренбурга. В годы войны его имя пользовалось огромной популярностью на фронте. Получить письмо от Эренбурга считалось так же почетно, как быть отмеченным в приказе Верховного Главнокомандующего. Сегодня из Эренбурга нередко лепят патологического германофоба, который ненавидел всё немецкое и призывал уничтожить всех немцев. Это не так (достаточно сказать, что жена его была немкой). Основной антинемецкий пафос выступлений публициста пришёлся на годы, когда Красная Армия воевала с врагом на своей территории. В это время слова «немец», «фашист», «оккупант» для советских людей были синонимами. Константин Симонов в стихотворении 1942 года «Если дорог тебе твой дом» писал о фашисте:«Гуляй, рванина, от рубля и выше!»

Итак, опьянённые анархической свободой уголовники захлебнулись от безграничной «любви» к немецким женщинам, девушкам и девочкам. «Блатные страдания» оказались не к месту… Но песня-то не только о любви, но и о «военной славе». Ну что же — не обойдём вниманием и эту тему. Некоторые исследователи считают, что из-за опасения насилия и мародёрства воюющих уркаганов вынуждены были даже отстранить от штурма немецкой столицы. Ссылаются, например, на Варлама Шаламова, который в очерке «Сучья война» пишет: «Окончательный штурм Берлина не был доверен этим частям. Армия Рокоссовского была нацелена в другое место, а в Тиргартен двинулись кадровые части маршала Конева — полки наиболее чистой пролетарской крови». Это заблуждение. Как мы могли убедиться, никакой «блатной армии» Рокоссовского в природе не существовало, а основная часть профессиональных преступников была разбросана по всем фронтам. Немало их воевало и в составе 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Конев. Так что жулики погуляли и по Берлину. Как вспоминает первый советский военный прокурор Берлина Николай Котляр, в ходе боев и после них из немецких тюрем бежали сотни уголовных преступников. Они организовали банды и совершали ночные налёты на квартиры обывателей. Часто грабители одевались в форму советских солдат и офицеров. Так, в 1945 году германскую столицу по ночам терроризировала банда якобы советских военнослужащих во главе с лейтенантом. Грабители действовали в Шпандау, Панкове, Лихтенберге и даже в Карлсхорсте, где размещался штаб 5-й ударной армии. Вскоре банда была ликвидирована. Возглавляли её испанский фашист Бароян-Корнадо и эсэсовец Хильт из городка Бад-Киссинген, когда-то служивший в криминальной полиции. Ночные грабежи совершала и шайка во главе с гауптштурмфюрером СС Куртом Штрассером. В обеих бандах действовали и русские преступники — возможно, власовцы и другие коллаборационисты. Но не исключено, что и блатные фронтовики, которые вернулись к старому, когда военная администрация стала жёстко спрашивать за мародёрства и грабежи. Есть также сведения о том, что преступным промыслом занимались бывшие узники концлагерей — причём не только русские. Ещё 2 мая 1945 года военный прокурор 1-го Белорусского фронта генерал-майор юстиции Л. Яченин докладывал: «Насилиями, а особенно грабежами и барахольством, широко занимаются репатриированные, следующие на пункты репатриации, а особенно итальянцы, голландцы и даже немцы. При этом все эти безобразия сваливают на наших военнослужащих». Но основной интерес для нас представляют именно соотечественники. В воспоминаниях прокурора Котляра есть рассказ об одном из них — некоем молодом человеке по фамилии Толстых. В первые дни войны его угнали в Германию. Парень попал в трудовой лагерь Аусбург, работал по 14–15 часов в день, бежал в 1943 году, добрался до Берлина. Отсиживался в подвалах, питаясь отходами, пока его не приютила шайка немецких уголовников, которая занималась угоном автомобилей, спекуляцией, кражами из магазинов и квартир, уличными грабежами. На допросе Толстых признался: он так увлёкся, что не заметил, как кончилась война. Он познакомился с дезертирами — немцами и итальянцами и началась, по его словам, «роскошная жизнь». Бандиты переоделись в русскую форму и обнаглели до того, что на грабежи приглашали понятыми немецких полицейских. О возвращении на Родину Толстых даже не помышлял. Как он сам объяснял — «привык к вольной жизни». При этом «идейный уголовник» оправдывал себя тем, что убивал только немцев: «Во французской зоне, вооружившись двумя пистолетами, он вернулся к старой “профессии” — угону машин. Дважды ему это удалось, на третий раз его остановила немецкая полиция… — Я их всех убрал… Потом меня окружили французские солдаты. Я сдался… — Значит, вы совершили убийство? — Я же стрелял в немцев… — Стрелять в немцев надо было на войне». Толстых в июне 1945 года совершил дерзкий побег из тюрьмы во французской зоне оккупации и оказался в советской военной комендатуре. Парня судил военный трибунал. Учитывая пережитое вневоле, раскаяние и заверения искупить вину, преступника приговорили к длительному тюремному заключению. К таким уголовникам советская военная Фемида испытывала сочувствие. В. С. Воинов, который вёл дело Толстых, рассказывал, что тот «называл себя партизаном-одиночкой. “Я бил немцев, — говорил он, — в их собственном доме”… Экспансивный, немного артист, бесспорно неглупый, весьма сообразительный — какую бы он принёс пользу людям, если бы его не исковеркала фашистская неволя». Борьба с мародёрством, конечно, тоже велась, однако здесь для советских бойцов был убедителен пример их «старших товарищей». Известна записка руководства СМЕРШа лично Сталину, где докладывалось о беспрецедентных масштабах мародёрства со стороны высшего командного состава, в том числе «маршала Победы» Георгия Жукова. Не отставали от Жукова и его подчинённые, например генерал-лейтенант Владимир Крюков — муж певицы Лидии Руслановой. Даже видавшие виды следователи хватались за головы, составляя опись имущества, изъятого при обыске квартиры генерала. Их удивляли вовсе не рояли, аккордеоны, радиолы, сервизы, меха и драгоценности. Было непонятно другое: зачем генералу 1700 метров тканей, 53 ковра, 140 кусков мыла, 44 велосипедных насоса, 78 оконных шпингалетов? Сам генерал признавался на допросах: «Я скатился до того, что превратился в мародёра и грабителя… Я стал заниматься грабежом, присваивая наиболее ценные вещи, захваченные нашими войсками на складах, а также обирая дома, покинутые бежавшими жителями». Раз этим спокойно занимались генералы, можно только догадываться, что делали обычные офицеры и рядовые, а тем более — блатные! И если военные с крупными звёздами обычно избегали наказания, то простые солдаты, тем более уркаганы, нередко попадали под пресс. Лев Копелев рисует портрет одного такого типа: «Блатной Мишка Залкинд из Ростова… Толстомордый, прыщавый, с маленькими быстрыми глазками, тесно жмущимися к мясистому носу, он вошёл в камеру, заломив кубанку на затылок, пританцовывая и гнусаво напевая:Бери бушлат — иди паши!

Итак, война завершилась. Блатные возвращались на Родину героями, позвякивая медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», орденами Славы и другими боевыми наградами. У кого-то на плечах сверкали офицерские погоны. Как в песне: «С победой славной, с орденами на блатной груди»… Но радость этой победы для уркаганов оказалась недолгой. Сегодня встречаются авторы, которые пытаются убедить публику, будто бы власть сразу после войны, чуть ли не прямо с фронта, снова «насильно» согнала «героических уркаганов» в лагеря. На самом деле это было бы даже технически невозможно: вылавливать в армейских рядах бойцов с судимостями и устраивать подобную фильтрацию. Как раз напротив, послевоенный подъём, воодушевление и надежды на светлое будущее создавали определённую возможность для социальной реабилитации бывших преступников. Начнём с блатарей, ушедших на фронт с отсрочкой приговора. Термин «отсрочка» подразумевал, что после возвращения из армии заключённый должен быть направлен в места лишения свободы для дальнейшего отбытия срока. Однако на практике такие люди в боевой обстановке поощрялись снятием судимости как проявившие себя стойкими защитниками Родины и освобождались от наказания военным трибуналом или иным соответствующим судом по ходатайству военного командования. Государство к таким фронтовикам было настроено довольно лояльно. И не только к ним: 7 июля 1945 года в стране объявили амнистию, в результате которой на волю вышло 301 450 зэков. Вспомним также, что блатные вояки волокли с собою немало награбленного в Европе добра. То есть имели «стартовый капитал» для того, чтобы начать честную жизнь. Но очень скоро победители, не приученные к труду, давно порвавшие связи с родными, пропили, промотали награбленное. К тому же последний, «зарубежный» этап войны уже приучил их к зверству. Как писал Шаламов: «Война скорее укрепила в них наглость, бесчеловечность, чем научила чему-либо доброму. На убийство они стали смотреть ещё легче, ещё проще, чем до войны». Работать честно (что в послевоенное время означало — тяжело) они не могли и не желали. И встал перед ними популярный русский вопрос: что делать? Ответа долго искать не пришлось. «Настал день Победы, герои-уркачи демобилизовались и вернулись к мирным занятиям. Вскоре советские суды послевоенного времени встретились на своих заседаниях со старыми знакомыми. Оказалось — и этого предвидеть было нетрудно, — что рецидивисты, “уркаганы”, “воры”, “люди”, “преступный мир” и не думают прекращать дело, которое до войны давало им средства к существованию, творческое волнение, минуты подлинного вдохновения, а также положение в “обществе”. Бандиты вернулись к убийствам, “медвежатники” — к взломам несгораемых шкафов, “скокари” — к квартирным кражам». В ГУЛАГ потекли новые этапы — из уркаганов, прошедших горнило страшной войны. Среди них было немало «законных воров», которым к тюрьмам, лагерям, таёжным «командировкам» не привыкать. Они рассчитывали встретить со стороны «арестантского братства» почёт, уважение и восхищение. А там, как и прежде, — «гужеваться с братвой», «обжимать фраеров»… Конечно, они понимали, что преступили воровской закон. Но успокаивали себя тем, что законы со временем меняются; как-нибудь утрясётся, ведь в лагерях остались их «кореша», со многими из которых «вояки» вместе «ломали пайку», ходили на «дело», решали важные вопросы на «толковищах». Да и вообще, за святое же дело воевали, Отчизну защищали от врага! Должны же «братья» это понять! Однако «братья» понимать этого не пожелали. Вот как описывает суть вспыхнувшего конфликта Варлам Шаламов в очерке «Сучья война»: «Среди “военщины” было много крупных “урок”, выдающихся деятелей этого подземного мира. Сейчас они возвращались после нескольких лет войны-свободы в привычные места, в дома с решетчатыми окнами, в лагерные зоны, опутанные десятью рядами колючей проволоки, возвращались в привычные места с непривычными мыслями и явной тревогой. Кое-что было уже обсуждено долгими пересыльными ночами, и все были согласны на том, что дальше жить по-старому нельзя, что в воровском мире назрели вопросы, требующие немедленного обсуждения в самых “высших сферах”. Главари “военщины” хотели встретиться со старыми товарищами, которых только случай, как они считали, уберёг от участия в войне, с товарищами, которые всё это военное время просидели в тюрьмах и лагерях. Главари “военщины” рисовали себе картины радостных встреч… сцены безудержного бахвальства “гостей” и “хозяев” и, наконец, помощи в решении тех серьёзнейших вопросов, которые жизнь поставила перед уголовщиной. Их надеждам не суждено было сбыться. Старый преступный мир не принял их в свои ряды, и на “правилки” “военщина” не была допущена. Оказалось, что вопросы, тревожившие приезжих, давно уже обдуманы и обсуждены в старом преступном мире. Решение же было вынесено совсем не такое, как думали “вояки”. — Ты был на войне? Ты взял в руки винтовку? Значит, ты — сука, самая настоящая сука и подлежишь наказанию по “закону”. К тому же ты — трус! У тебя не хватило силы воли отказаться от маршевой роты — “взять срок” или даже умереть, но не брать винтовку! Вот как отвечали приезжим “философы” и “идеологи” блатного мира. Чистота блатных убеждений, говорили они, дороже всего. И ничего менять не надо. Вор, если он “человек”, а не “сявка”, должен уметь прожить при любом Указе — на то он и вор… Напрасно указывали предводители “военщины”, что случайность, особенность их положения в тот момент, когда им было сделано предложение пойти на фронт, исключала отрицательный ответ». Интересно описание тех же самых «идеологических противоречий» изнутри — взглядом человека, который принадлежал именно к числу блатных и держал сторону «идейных» уголовников против отступников. Вот эпизод из романа «Блатной», автор которого Михаил Дёмин в послевоенное время был «законным вором». В камеру воров «заплывает» записка из соседней «хаты» — «ксива»: «Дело вот какое, — писал Цыган, — у вас в камере находится Витька Гусев. Я его сегодня видел на прогулке. Он наверное хиляет за честного, за чистопородного… Если это так — гони его от себя. И сообщи остальным. Гусь — ссученный! В 1945 году я встречался с ним в Горловке; тогда он был — представляешь? — в военной форме, при орденах, в погонах лейтенанта… Всем нам горько и обидно наблюдать такую картину, когда среди порядочных блатных ходят всякие порченые. И неизвестно, чем они дышат, какому богу молятся…» Получив такое послание, воры начинают подробно расспрашивать обвиняемого: «— Значит, служил? — спросили его. — Служил. — Носил форму? — Конечно. — Награды имел? — Да, — ответил он, — имел. Воинские награды!.. Да, было, было. Почти вся армия Рокоссовского состояла из лагерников, из таких, как я! Нет, братцы. — Он мотнул головой. — Я не ссученный… — А что есть сука? — спросил тогда один из блатных… — Сука это тот, — пробубнил Рыжий, — кто отрекается от нашей веры и предаёт своих. — Но ведь я никого не предал, — рванулся к нему Гусь, — я просто воевал, сражался с врагом! — С чьим это врагом? — Ну как — с чьим? С врагом Родины, государства. — А ты что же, этому государству друг? — Н-нет. Но бывают обстоятельства… — Послушай, ты мужик тёртый, третий срок уже тянешь — по милости этого самого государства. Неужели ты ничего не понимаешь?.. Ежели ты в погонах — ты не наш. Ты подчиняешься не воровскому, а ихнему уставу. В любой момент тебе прикажут конвоировать арестованных — и ты будешь это делать. Поставят охранять склад — что ж, будешь охранять… Ну, а вдруг в этот склад полезут урки, захотят колупнуть его, а? Как тогда? Придётся стрелять — ведь так? По уставу! — …Я стрелял в бою. На фронте. И не вижу греха. — Ну, а мы видим… Истинный блатной не должен служить властям! Любым властям! — Значит, если я проливал кровь за Родину… — Не надо двоиться… Если уж ты проливал — так и живи соответственно. По ихнему уставу. Не воруй! Не лезь в блатные! Чти уголовный кодекс!» Формально «честные воры» защищали «праведность» уголовных понятий. Вор не должен брать оружие из рук власти. Кто нарушил этот закон — тот отступник. И никаких оправданий ему нет. Однако на деле эти фразы скрывали обычную борьбу за власть в уголовном мире. Фронтовики из числа воров способны были легко оттеснить ту «блатную элиту», которая переждала войну в лагерях. Героическое прошлое, отчаянные военные приключения, «духовитость» и кураж уголовных фронтовиков способны были резко выделить их в арестантских глазах из числа других воров. Надо также учесть, что в голодное послевоенное время каждый кусок был на счету. И принимать лишние рты (пусть даже воровские) в блатную компанию значило отдавать своё и потуже затягивать пояс. Не проще ли увеличить за счёт прибывших не количество «честняков», а ряды «пахарей»? Вот тут-то и вспомнили «праведные каторжане» о «святых традициях истинных воров»… То есть поначалу лагерные «законники» не желали воевать с отступниками, тем более их уничтожать. Они просто хотели указать им место в «стойле». Если ты однажды смог переступить через воровской закон, то сможешь сделать это и в другой раз. Поэтому таким арестантам нет доверия. Придётся «военщине» переходить в разряд обычных лагерных работяг. Их судьба — не «боговать», а вкалывать, пахать на государство, которое они, вопреки блатным понятиям, защищали с оружием в руках. А бывшие дружки-приятели, оставаясь «в законе», будут жить за их счёт. Согласиться с такой ролью блатные фронтовики не могли. Слишком уж сильна была в них привычка властвовать. Об этом тоже есть эпизод в книге Дёмина. Главный герой после развенчания бывшего вора по кличке Гусь беседует с ним один на один: «— Ты ведь уже не блатной, — сказал я, — ты никто! Живи себе тихо, в сторонке. Тебе же лучше будет! — Тихо? В сторонке? — произнёс он угрюмо. — Ну, нет… Нема дурных, как у нас в Ростове гутарят… Вы, значит, аристократы, а я должен пахать, в землю рогами упираться? Жидкие щи с работягами хлебать? Нет, нема дурных! Я сам хочу — как вы… У вас какая жизнь? Удобная…» Сама жизнь подталкивала блатных фронтовиков к войне за власть в лагерном воровском сообществе. И война грянула! Но это — уже совсем другая песня…

Как тайна сталинских указов и история уголовной резни накрылись жиганским бушлатиком «Идут на Север этапы новые»

От Телескопова до офтальмологии: песне ты не скажешь «до свиданья»

Жалостливая история о «северном этапе» относится к числу самых известных лагерных песен. Она шагнула из-за «колючки» в народ и широко расплеснулась по всему СССР в результате хрущёвской «оттепели» — массового возвращения из лагерей потоков интеллигенции и уркаганов, начиная с эпохи «раннего реабилитанса» (после смерти Сталина в 1953 году). Эта песня — одна из многих, исполнявшихся во дворах, подворотнях, на кухнях, в кругах творческой богемы, но зато она была запечатлена в знаковых произведениях отечественной художественной литературы. Первое цитирование этого уголовного романса мы встречаем в повести Юлия Даниэля «Искупление», увидевшей свет в 1964 году. Даниэль, который вслед за Андреем Синявским издал своё произведение за рубежом под псевдонимом «Николай Аржак» (персонаж блатной песни), вкладывает в уста одного из «чистых, умытых, сытых людей» слова, полные «суеверного ужаса»: «Боже, что ж это я делаю?! Зачем я пою эти песни? Зачем накликиваю?.. Это же всерьёз, это же взаправду! Ах, прощай, Москва, прощайте, все!.. Возьмут винтовочки, взведут курки стальные и непременно убьют меня… Тьфу, напасть!» В 1968 году вышла «Затоваренная бочкотара» Василия Аксёнова — «повесть с преувеличениями и сновидениями в двух частях». В одном из эпизодов водитель Володя Телескопов ставит мат сотруднику милиции Бородкину, и тот неправедно водворяет «обидчика шахматистов всех времён и народов» в КПЗ. В знак протеста Телескопов исполняет лагерный романс: «Володя… пел драматическим тенорком:«Указ семь-восемь шьёшь, начальник?»: «колхозная» версия

Однако многие страстные поклонники блатного шансона не в курсе того, о каком «указе» идёт речь. Сталинская эпоха оказалась щедра на самые разные указы и постановления, последствия которых больно отразились на гражданах СССР. Какой именно из этих грозных документов послужил поводом для «Этапа»? Самая ранняя датировка песни — 1932 год. Так, на форуме сайта «Мой Тамбов» пользователь Skepticism пишет: «Песня блатная была: “Бредут на север срока огромные, кого ни спросишь — у всех указ”. Здесь как раз и говорится, как указ от 07.08 отложился в народной памяти». Речь идёт о знаменитом постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». В народе его именовали по-разному: «указ семь восьмых», «указ семь-восемь» (седьмое число восьмого месяца), «закон о колосках» (часто с уточнением — о двух, трёх, пяти колосках). Этот документ спровоцировал широкую волну репрессий. Но имеет ли он отношение к знаменитой лагерной песне? Постановление от 7 августа 1932 года было принято по инициативе Сталина. Вождь в письме Кагановичу и Молотову (20 июля 1932 года) пояснял, что «за последнее время участились хищения кооперативного и колхозного имущества и кражи грузов на желдортранспорте. Антиобщественные элементы получают 2–3 года тюрьмы и часто через 6–8 месяцев попадают под амнистию, хотя на деле подрывают новый общественный строй. Терпеть этого нельзя». «Указ семь-восемь» появился в разгар коллективизации — насильственного объединения крестьян в колхозы, которое привело к чудовищному голоду 1932–1933 годов на территории Украины, Белоруссии, Юга России, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана. В результате, по некоторым сведениям, погибло до семи миллионов человек. Впрочем, многие историки считают, что массовый голод возник не из-за сплошной коллективизации, а в результате принудительных сталинских хлебозаготовок. Из закромов выгребалось даже зерно, предназначенное для сева. Урожайность зерновых упала с 53,4 пуда с гектара (1927) до 38,4 пуда с гектара (1931). Государственная политика по принудительному обобществлению скота привела к массовым забоям в 1928–1931 годах. С осени 1931 года поголовье у единоличников сократилось, и убыль происходила за счёт колхозного и совхозного стада. Драконовские меры, которые вводились «указом семь-восемь», были направлены в основном против колхозного крестьянства. Сокрытие зерна, забои скота в коллективных хозяйствах расценивались как «хищение кооперативной и колхозной собственности». Не зря постановление назвали «закон о колосках»: нередко крестьян хватали и осуждали даже за то, что они после сбора зерновых подбирали оставшиеся на поле колоски. Позднее сбор колосков стал частью воспитательной работы среди сельских пионеров: каждое зёрнышко — в закрома Родины. Даже в 1964 году в учебнике «Родная речь» красовалось стихотворение со строками:«Дали ему год»: «беломорская» версия

Аркадий Северный в записи 1973 года (этот концерт условно называют «Для Кости-Капитана», а также «Идут на Север») предваряет исполнение песни следующим вступлением: «Да. Беломорканал. Теперь о нём вспоминают, когда покупают пачку папирос за двадцать две копейки со смутной картинкой на этикетке. Это была первая ударная стройка в цепи многих последующих. Зэки строили, умирали, а результаты приписывались другим. Итак: тридцать третий год, питерские “Кресты”»… Далее следует «Идут на Север срока огромные». Таким образом, Северный (вернее, Рудольф Фукс, сочинявший эти прозаические перебивки) относит создание песни к 1933 году и связывает её со строительством Беломорско-Балтийского канала. Но, во-первых, версия отпадает по той же причине, что и вариант о «трёх колосках»: до 1938 года упоминание «этапа на Воркуту» было бы нелепостью. Воркута оставалась маленьким, неизвестным посёлком. Во-вторых, никакого указа, согласно которому заключённых посылали бы на строительство Беломорско-Балтийского канала, не существовало. Поэтому фраза «кого ни спросишь, у всех Указ» теряет всякий смысл. «Каналоармейцы» осуждались по статье 35 УК РСФСР, вступившей в действие 20 мая 1930 года. Она предусматривала удаление из пределов СССР или из пределов отдельной местности, с обязательным поселением в других местностях, «в отношении тех осуждённых, оставление которых в данной местности признаётся судом общественно опасным». «Удаление» связывалось с исправительно-трудовыми работами и назначалось на срок от трёх до десяти лет. Таких преступников называли «тридцатипятниками». Лазарь Каганович охарактеризовал их как «бывших воров, бандитов, вредителей, бывших врагов социалистического общества». Лагерники вполне могли бы в простоте своей спутать указ и постановление. Но спутать указ и статью Уголовного кодекса — это исключено. Да и сроки у «тридцатипятников» не были по тогдашним меркам огромными: «десятку» отмеряли нечасто, народ подбирался в основном для строительства канала, которое никто на десять лет растягивать не собирался. В 1933 году, когда ББК был принят в эксплуатацию, из ста с лишним тысяч зэков на свободу досрочно вышли более 12 тысяч человек, сроки были сокращены почти 60 тысячам. Хотя позднее власть провернула остроумную операцию. До сих пор в простонародье бытует известная поговорка. Когда кто-то произносит слово-паразит «вот», ему отвечают: «Вот! Дали ему год, а отсидел двенадцать месяцев!» Соль шутки, на первый взгляд, заключается в том, что год — это и есть двенадцать месяцев, то есть какие бы поблажки тебе ни сулили, всё равно придётся отбыть весь срок. Между тем горькая ирония состоит в другом. Первоначально поговорка звучала несколько иначе: «Вот! Дали ему год, отсидел двадцать четыре месяца — и досрочно освободился!» Прибаутка появилась в 1936 году, когда в ГУЛАГе были отменены зачёты рабочих дней. До этого в лагерях ударникам два дня работ засчитывались за три дня срока, а с 1933 года — даже за четыре. В 1936 году глава НКВД Генрих Ягода отменил эту практику. А многие арестанты, которые досрочно освободились ещё до отмены зачётов, были возвращены в лагеря — досиживать оставшийся срок! То есть фактически эти лагерники вышли на свободу значительно позже, чем должны были согласно первоначальному приговору — вместо года «отсидели двадцать четыре месяца». Однако такого поворота событий никто из «беломорских» зэков предугадать не мог, чтобы заранее вставить в текст арестантской песни…«Красные пауки» пожирают друг друга: «литерная» версия

Следующая дата, к которой исследователи приурочили создание лагерного романса, — 1937 год. Леонид Южанинов в документальной повести «Северный этап» пишет: «Шёл 1934 год. Сталинский режим ещё показывал миру “гуманизм”. Через три года он наберёт силу, возьмёт страну в “ежовые рукавицы”, а различные психологические опыты над заключёнными сменятся физическими издевательствами и расстрелами. Тогда и запоют:«Дранг нах Норден»: «немецкая» версия