Циклы романов "Приключения на разных континентах-1".Компиляция. Книги 1-28 [Луи Анри Буссенар] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Луи Буссенар Бессребряник БЕЗ ГРОША В КАРМАНЕ

ГЛАВА 1

Процветание рекламы. — Странное предложение человека, одетого в газеты. — Женитьба, самоубийство или путешествие. — Серебряный король. — Сорок тысяч километров без гроша в кармане.Америка — страна самой смелой, самой беззастенчивой, самой сумасбродной рекламы. Янки по натуре хвастун, фантазер и выдумщик; в рекламе он видит продукт своего гения, любит ее, восхищается ею (если она удачна) и в конце концов верит ей, как бы ни была она нелепа… Однажды в мае 1895 года в шумном и людном Нью-Йорке появились сотни, тысячи громадных афиш, расклеенных повсюду: на столбах, на стенах, на конках, на людях-сандвичах спереди и сзади. Содержали они всего одно объявление, написанное на нескольких языках:

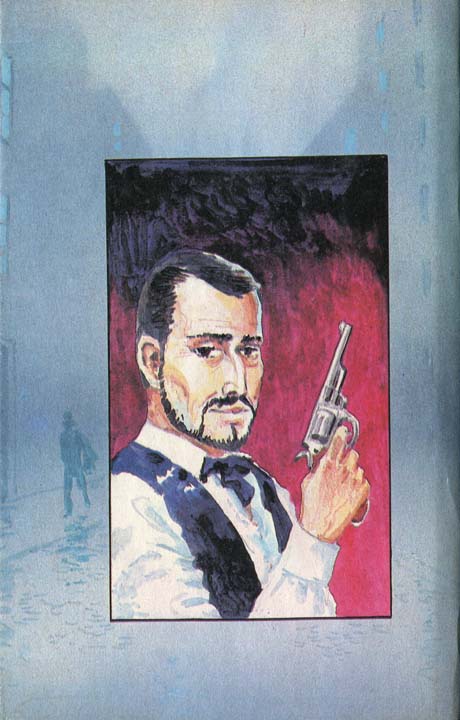

Без гроша в кармане!.. Sans le sou! Pennyless! Kein Kreuzer in Sask! No plata! Senza solda! Ki-kiay-Tse!Буквы были громадные и невольно бросались в глаза. Это действовало. Публика предчувствовала что-то необычное, приманка казалась очень лакомою. На следующий день появилось другое объявление на английском языке. Оно гласило: «Кто он? Англичанин? Немец? Итальянец? Испанец? Русский? Неизвестно! Но он красив, как античная статуя. Но он сведущ, как энциклопедия. Но он силен, как Геркулес. Но он храбр, как лев. И при всем том он совершенный бессребреник: у него нет ни гроша в кармане». Многие говорили: «А, свадебная реклама!» Девицы, вдовы и разведенные дамы нашли, что из объявленных качеств первые четыре очень заманчивы, но… как же это так: без гроша? Неужели так-таки совсем без гроша? На третий день афиши были заменены программами, которые сыпались на публику буквально отовсюду. Они были впечатляющи. Вверху хромолитографским способом изображался молодец в костюме велосипедиста: красивое выразительное лицо, черные огненные глаза, пухлые губы с чуть насмешливым выражением, при этом широкая выпуклая грудь, могучая мускулатура, руки и ноги атлета. Вдовы, девицы и разведенные дамы говорили: «Очень, очень красив. И такой представительный! Наверное, он не янки». Под портретом было подписано крупными буквами:

ГОСПОДИН БЕССРЕБРЕНИК

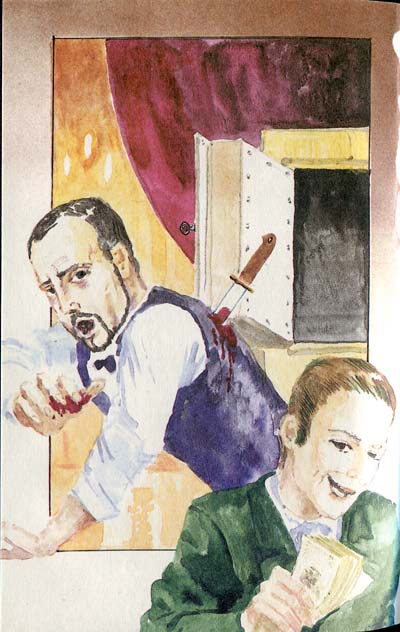

И затем следовало:«Жизнь коротка, а борьба за существование становится труднее и труднее. Что делать человеку, когда у него ничего нет, а хочется решительно всего? Он должен испробовать все средства и если не добьется своего, пусть покончит с собою. К такому именно заключению пришел г-н Бессребреник. Это имя он заслужил вполне. У него ничего нет: ни рубашки, ни воротничка, ни даже зубочистки. Он наг, как в момент рождения, и если своим видом не оскорбляет приличия, то только благодаря доброте коридорного гостиницы. Что же думает делать этот джентльмен в таких обстоятельствах? Вот что. Завтра, 13 мая, в роковое число, г-н Бессребреник, в большом зале гостиницы «Космополит» примет окончательное решение о своей жизни в присутствии избранной публики. Он отдаст себя на волю случая — вверит свою участь двум листочкам бумаги. На одном будет написано грозное слово «смерть». А на другом… Что? Это почтенная публика узнает ровно в полдень, с боем электрических часов в гостинице «Космополит». Жребий будет вынимать кто-нибудь из публики. Если выпадет билет с надписью «смерть», то г-н Бессребреник будет иметь честь пустить себе пулю в лоб. Рекомендуем вниманию публики это зрелище — поистине драматическое и привлекательное. С нынешнего дня г-н Бессребреник принимает желающих его видеть в гостинице «Космополит». Несмотря на отсутствие гардероба, он может принимать даже визиты дам. Г-н Бессребреник — вполне корректный джентльмен. Плата за вход умеренная: один доллар. Она предназначается для покрытия долга хозяину гостиницы. Приходите же, господа! Приходите смотреть —И публика повалила валом. В первую очередь в гостиницу «Космополит» нагрянули, конечно, репортеры и фотографы. Бессребреника интервьюировали без отдыха, снимали без конца. Доллары сыпались на блюдо, поставленное на конторке у клерка гостиницы. Масса дам теснилась в зале, разглядывая незнакомца. Слышались восклицания. В объявлении было сказано верно: Бессребреник не имел одежды, но и не был гол. Он обернулся в номера газеты «Нью-Йорк Геральд» — их одолжил Бессребренику коридорный. Несмотря на странное одеяние, джентльмен в самом деле был красив, приветлив, остроумно отвечал на разные замечания. По-английски он говорил очень хорошо, но с небольшим акцентом и имел у публики вполне заслуженный успех. Вечером в Нью-Йорке только и говорили, что о Бессребренике. На другой день в большом зале гостиницы «Космополит» яблоку негде было упасть. Преобладали дамы. Они стрекотали, как сороки, истребляя сандвичи с прохладительными напитками. Наконец, загудел большой колокол. Таинственный джентльмен появился в своем газетном одеянии. Он спокойно раскланялся с публикой и знаком попросил внимания и тишины. Перед ним на черном столике лежал револьвер. — Милостивые государи и милостивые государыни! — сказал он звучным голосом, без малейшего волнения. — Для меня наступил решительный час. Почтенный клерк гостиницы, мистер Филипп напишет на двух одинаковых билетиках: «смерть» и «путешествие»… Немедленно раздались громкие крики: — Держу за смерть! — А я за путешествие. — Тысячу долларов! — Десять тысяч! — Сто тысяч! Когда все пари состоялись, джентльмен продолжал: — У меня очень мало шансов уцелеть, потому что предстоящее путешествие будет каждую минуту грозить смертью. Я совершу его — кругосветное, на сорок тысяч километров — за год, не имея в кармане ни единого гроша. Если через триста шестьдесят пять дней… — Хотите пари? — раздался голос какого-то янки. — Разумеется. — Сколько? — Два миллиона долларов, — отвечал джентльмен. — А если вы проиграете? — Сможете меня застрелить. — Нет уж, потрудитесь проделать над собой эту операцию сами. — Извольте. По рукам? — Меня зовут Джим Сильвер, серебряный король. Если выиграете вы, моя фирма платит вам немедленно… — Погодите. Сперва ведь еще нужно узнать, умереть мне или путешествовать. Тем временем мистер Филипп надписал два одинаковых билетика и попросил у кого-нибудь из публики шляпу. Джим Сильвер предложил свою. — Так как я держу с вами пари, то не позволите ли мне самому вынуть? — спросил Джим Сильвер. — Пожалуйста, — отвечал Бессребреник, скрестив на груди руки. Вопрос шел о его жизни и смерти, а между тем он был невероятно спокоен. У дам при этой чисто американской сцене захватило дух. Джим Сильвер опустил руку в шляпу. Бессребреник взял револьвер и взвел курок… В этот момент раздался громкий женский крик: — Постойте!.. Постойте!.. Не надо, не надо!.. Я готова выйти замуж за этого джентльмена!.. Тогда поднялся целый ураган возгласов. «Вот как! Свадьба!..» Никто не ожидал такой пошлой развязки. Но и у дамы, сделавшей неожиданное предложение, тоже нашлись сторонники, закричавшие «браво». Ее подняли на эстраду, где стоял Бессребреник. Дама была прелестна — белая, розовенькая, с жемчужными зубами и коралловыми губками, с белокурыми волосами горячего оттенка. Она так мило смотрела на таинственного джентльмена добрыми голубыми глазами, ожидая ответа… Но Бессребреник молчал. Тогда дама проговорила: — Я — миссис Клавдия Остин, вдова Джофри Остина. Мне двадцать два года, я бездетна и имею состояние в полтора миллиона долларов. Хотите жениться на мне? Я готова хоть сию минуту. Среди публики, наверное, найдется пастор, и даже не один. Мало кто из присутствовавших сомневался, что Бессребреник примет предложение. Но этот человек, не имевший за душой ничего, даже одежды, дал совершенно неожиданный ответ: — Сударыня, ваше предложение делает мне огромную честь. Ваша красота достойна трона… Но — простите меня, я не могу на вас жениться. — Вы отказываетесь!.. — вскрикнула миссис Остин, побледнев, как смерть. — Увы, да!.. Во-первых, я не чувствую себя способным дать счастье женщине, а во-вторых, не желаю себя продавать. Золотая цепь все-таки цепь, а я всего больше дорожу свободой. Он грациозно поклонился, при этом его газеты зашелестели. Было очень смешно, но почему-то никто не засмеялся. — Я почувствовала к вам сострадание, — надменно выговорила миссис Клавдия. — Вы не захотели… Будете потом жалеть. — Разумеется… если только через четверть минуты не прострелю себе висок. С этими словами Бессребреник сделал Джиму Сильверу быстрый знак. Серебряный король с самого дна шляпы достал билетик и начал его медленно, методично разворачивать, раздражая нетерпение публики. Бессребреник приставил дуло револьвера к виску.Господина Бессребреника».

ГЛАВА 2

Путешествие. — Реванш дяди Тома. — Бессребреник превращается в сандвич. — Лучшая вакса в мире! — Зачем Снеговик наваксил Бессребренику ноги. — Снаряжение и вооружение. — Пиф и Паф.Некоторые дамы закрыли глаза руками, расставив, однако, слегка пальцы… — Путешествие, — глухим голосом, точно фонограф, произнес серебряный король. — Джентльмен, вы должны пройти в продолжение года сорок тысяч километров. — Ладно, — отвечал с полным бесстрастием Бессребреник. — Когда вы отправляетесь? — Сейчас. — Ставлю миллион долларов против джентльмена, — вскричала миссис Клавдия Остин, жертвуя с досады двумя третями своего состояния. — Идет! — отозвался Джим Сильвер. — Этот миллион будет моим! — Я твердо уверена, что выиграю! — проговорила миссис Остин. Джентльмен молча поклонился и пошел к дверям. Толпа расступилась перед ним. У дверей он еще раз поклонился и сказал: «Леди и джентльмены! Мое путешествие начинается». Что говорить, затея была оригинальная, вполне в духе конца столетия — пройти в один год сорок тысяч километров, отказываясь от денег совершенно!.. Бессребреник должен был при этом питаться плодами своих рук или своей головы. По улице он пошел широким шагом и вдруг остановился перед негром, чистильщиком сапог, который смотрел на него, покатываясь от хохота. Бессребреник подумал: «Я прошел шесть метров. Когда заработаю достаточно денег, чтобы купить записную книжку и карандаш, занесу их в счет. Кроме того, нужно будет запастись шагомером и привязать его к ноге, чтобы не терять ни одного пройденного вершка…» Придя к такому заключению, он очень вежливо поклонился негру, который надменно смерил его глазами с головы до ног и не удостоил ответного поклона. — Не нужен ли вам помощник? — спросил Бессребреник черного джентльмена. Негр покатился со смеху. — Хи-хи-хи!.. Белый хочет чистить сапоги постояльцам гостиниц и прохожим! — Да, я очень беден и хочу заработать несколько пенсов на хлеб. — А я не хочу делать вас чистильщиком… Это слишком хорошее ремесло для такого бродяги, как вы. Из гостиницы «Космополит» толпою выходила публика и окружала их, с любопытством следя за первыми шагами кругосветного путешественника. Негр что-то обдумывал, всей пятерней почесывая курчавую голову. Но вот снова раздался его смех. — Хи-хи-хи!.. Я с вами проверну хорошенькое дельце, если пожелаете. Бессребреник холодно ответил: — У меня нет выбора; я согласен на все, что потребуете. — Прекрасно. Хотите служить мне сандвичем? — С удовольствием. — Так ставьте же скорее свою ногу на мой ящик, как будто бы на вас обувь. Бессребреник послушно исполнил приказание, негр взял щетку, плюнул на нее, помазал ваксой и принялся чернить ему ступню и голень. — Лучшая вакса в мире! — проговорил негр. — Я уверен в этом! — невозмутимо согласился джентльмен. Негр точно так же наваксил ему и другую ногу; обе блестели, как лакированные сапоги. — Так как вы теперь сандвич для моей ваксы, то войдите в ручей и докажите, что эта вакса от воды не сходит. Бесстрастные черты Бессребреника осветились улыбкой. — Вы самый догадливый из чистильщиков сапог, — сказал он. — Как ваше имя? — В гостинице «Космополит» меня все зовут Снеговик. — Вы и похожи… Итак, господин Снеговик, вы очень умный джентльмен. Я сделаю, что вы приказываете. — Погодите минутку, — сказал негр, обрадованный этим комплиментом. Обмакнув палец в ваксу, он крупными буквами намазал на газетном листе, прикрывавшем спину Бессребреника:

«Лучшая в мире вакса! Продается у джентльмена чистильщика при гостинице «Космополит».Бессребреник хотел уже идти, но Снеговик опять задержал его. — Погодите. Вы — сандвич; я напишу на вас это объявление и спереди. — Справедливо. Но сколько же вы заплатите за мой труд? — Я не богат… Могу дать вам старые брюки, кусок хлеба и томатов… — Вы не из щедрых… Почем продаете свою ваксу? — По шиллингу за коробку. — Продавайте по два доллара, и разделим прибыль пополам. — Два доллара!.. С ума спятили! — Это вы осел. — Молчать!.. Я ваш хозяин… — Довольно! — резко остановил его джентльмен. — Или я вас брошу в ручей. Негр стушевался и принял условие Бессребреника, хотя и не понял идеи. Бессребреник степенно вошел в ручей, а из окон и с улицы на него смотрели зрители, кричавшие от восторга. Вакса выдерживала воду. Бессребреник добросовестно перебирал ногами, чтобы показать ее прочность. — Фи, господин Бессребреник! — раздался вдруг ироничный голос. — За какое ремесло вы взялись! Джентльмен в это время отсчитывал: — Сто двадцать шесть! Сто двадцать семь!.. Он обернулся и увидал миссис Остин, смотревшую на него с презрением. Молча поклонился и продолжал считать шаги. Сбежались репортеры и с криком «ура!» писали что-то в своих блокнотах. Рисовальщики набрасывали эскизы и опрометью мчались в редакции. Фотографы наводили моментальные аппараты и знай пощелкивали ими. Конки звонили, локомотивы били в колокола в честь Бессребреника. Деревянный ящик с коробками ваксы подвергся штурму. Снеговик продавал ее по три, по четыре, даже по шести долларов за коробку. Менее чем в десять минут все было расхватано. Сбор равнялся ста долларам. Негр волосы рвал на себе с досады, что у него оказалось так мало ваксы. Бессребреник возвратился к своему патрону. Снеговик хотел в восторге броситься к нему на шею, но джентльмен отстранил его. Негр добросовестно разделил прибыль и сказал: — Послушайте, давайте заключим союз… Мы наживем с вами миллион… — Вы знаете латынь? — спросил его Бессребреник. — Это еще что такое?.. Нет, не знаю. — Жаль. А то бы я сказал вам: non bis in idem. — Что это значит? — Это значит… что в один день нельзя продать два раза на сто долларов ваксы. — Да отчего же?.. — Прощайте. Мы квиты. — Неужели не увидимся завтра? — захныкал негр. — Возможно, увидимся. Мудреного в этом ничего нет… Ну да, конечно, я приду сюда завтра. Почти напротив находился магазин готового платья. Бессребреник вошел в него и купил себе полную пару из синего шевиота за пятнадцать долларов и тут же, в задней комнате магазина, переоделся. Теперь он стал больше походить на порядочного человека, хотя у него еще не было ни белья, ни обуви. Захватив под мышку газеты, прикрывавшие его наготу, он отнес их в гостиницу и возвратил коридорному, дав в придачу два доллара на чай. Снеговик сейчас же прибежал и купил все эти газеты за 10 долларов, считая их талисманом. На оставшиеся деньги Бессребреник приобрел себе белье, шляпу, серую блузу, лорнет с дымчатыми стеклами, записную книжку с карандашом, шагомер и, наконец, револьвер Кольта. После всех покупок у него осталось шесть долларов; с этими деньгами он вернулся в гостиницу. У подъезда достал книжку и на первой странице написал — 40 000 000 метров, а на другой, напротив этой цифры — 857 метров, то есть расстояние, какое он уже прошел. Клерк гостиницы мистер Филипп встретил его, как старого знакомого, и записал в список постояльцев. За комнату взяли два доллара, за обед — доллар. У Бессребреника осталось, таким образом, три доллара. На них он купил дюжину сигар с принадлежностями для закуривания и остался с шестью шиллингами и семью пенсами. Отворив окно, он выбросил деньги на мостовую и, вздохнув с облегчением, сел в кресло-качалку, покуривая сигару и бормоча: — Ну вот! Я теперь опять свободен, опять бессребреник и могу отдохнуть. Только он подумал об отдыхе, как у двери зазвенел электрический звонок. Досадуя, джентльмен вскочил с кресла и пошел отворять. Вошли две какие-то темные личности, похожие на сыщиков. — Что вам угодно? — нахмурился Бессребреник. Один из незнакомцев притронулся к засаленному борту поношенной шляпы и отвечал: — Я — мистер Пиф, а это мой товарищ — мистер Паф.

ГЛАВА 3

Будущие спутники. — По телефону. — Приглашение на «цветной» обед. — Совещание. — Лакей Бессребреника. — 15 000 франков сбора. — Спички в две с половиной тысячи франков.Худой, как гвоздь, длиннолицый, крючконосый, с большим и тонким, точно саблей прорезанным, ртом, лопоухий, в длиннополом поношенном сюртуке, мистер Пиф напоминал Дон-Кихота, переряженного в пастора, лишенного сана. Глаза у него были холодные и проницательные. Мистер Паф представлял резкую противоположность своему товарищу. Круглый, коротконогий, с огромным животом, с апоплексической шеей, грушеобразным красным носом, двойным подбородком, с перстнями на жирных руках, он имел вид обжоры и пьяницы; однако взгляд у него был замечательно быстр и энергичен. Бессребреник смотрел на них, как человек, желающий поскорее сплавить докучливых посетителей. Мистер Пиф продолжал своим густым басом: — Мистер Паф — бывший сыщик… Я тоже… Мы вновь обратились к нашей специальности благодаря мистеру Джиму Сильверу. — Да мне-то какое до этого дело? — Очень большое. Мистер Сильвер поручил нам повсюду сопровождать вас. — Как?.. Что?.. — Дабы следить за точным исполнением условий заклада. — Действительно ли у меня не будет даже гроша в кармане — это нужно проверить? — Именно. За довольно кругленький гонорар мы обязались дать серебряному королю подробный отчет о вашем оригинальном путешествии. Мистер Паф перебил коллегу пронзительным голосом: — При этом запрещено помогать вам в чем бы то ни было. — Я ни за чем к вам и не обращусь! — воскликнул Бессребреник. — Но скажите, пожалуйста: для чего, собственно, сей визит? — Все очень просто, — вежливо, совсем не в американском духе отвечал мистер Пиф. — Вы — джентльмен выдающийся, и, чувствуя к вам большую симпатию, мы сочли долгом представиться. Ведь видеться придется ежедневно! — Сказать по правде, я не предвидел такого надзора за собой, но он мне нисколько не помешает, и потому охотно готов пожать вам руки, прежде чем сказать «до свидания». Пиф и Паф остались очень довольны приемом и, попрощавшись, немедленно отправились занять номер в гостинице. Только Бессребреник снова закурил сигару и уселся в легкое кресло-качалку, как зазвонил телефон. «Опять!» — полусмеясь-полусердясь подумал он. — Господин Бессребреник! — Что угодно? — Хотите писать корреспонденции в «Нью-Йорк Геральд», пока будете путешествовать? — Отчего же нет? — Редакция заплатит вам сколько пожелаете. — Я согласен на обыкновенный ваш гонорар. — Два шиллинга за строчку. — Отлично! Бессребреник подумал про себя: «Это будет мне хорошей поддержкой». Он снова бросился в качалку и закурил сигару. Но опять зазвонил телефон. Бессребреник начал уже сердиться. — Господин Бессребреник!? — Я. — Не возьмете ли вы фотографический аппарат фирмы… — Нет! Другой собеседник предложил: — Не хотите ли принять макинтош от фирмы… — Нет! — Мистер Бессребреник!.. Мистер Бессребреник!.. Важное дело!.. — Что такое? — Не прочтете ли вы сегодня лекцию в Политехническом зале? Новый вопрос: — Мистер Бессребреник, не примете ли вы от ваших поклонников приглашение на послезавтра на «цветной» обед в Чикаго? — С удовольствием! — Итак… мы на вас рассчитываем. Телефон продолжал звонить. В сердцах Бессребреник вырвал из аппарата блестящий черный шнур, ударив им об пол, будто плеткой. — Довольно!.. Голова трещит! Сегодня — лекция, завтра поездка в Чикаго на «цветной» обед… Довольно, довольно! Избавившись от телефона, джентльмен спокойно докурил сигару, покачался в кресле и заснул. Проснувшись к обеду, он с большим аппетитом поел, потом привязал к ноге шагомер и пешком отправился в Политехнический зал читать лекцию. У дверей гостиницы он увидал негра Снеговика и в свою очередь расхохотался: Снеговик оделся в газеты, которые прежде прикрывали Бессребреника, и старался продавать ваксу. Но торговля шла плохо: он назначил сумасшедшую цену, и над ним только смеялись. Истратив все деньги, он вынужден был теперь кусать локти. Увидав Бессребреника, негр смиренно приблизился к нему и жалобно проговорил: — Бедный Снеговик несчастен. Он разорился. Торговля его пропала. Не нужен ли вам слуга? Джентльмену стало жаль его. Совсем не подумав о том, что придется кормить и таскать за собой лишнего человека, он сказал: — Ступай за мной. От радости Снеговик подпрыгнул, одним взмахом руки сбросил в ручей все принадлежности своего ремесла и, улыбаясь до ушей, пошел за новым хозяином. Когда Бессребреник вошел в зал, он был набит до отказа. Джентльмена встретили громкими аплодисментами и криками «браво!». В первом ряду сидели мистеры Пиф, Паф и миссис Остин с карандашом и книжкой в руке. Поставив за собой слугу, Бессребреник поклонился публике и начал лекцию. Он не готовился совершенно, говорил по вдохновению и решительно обо всем: о больших путешествиях, о мореплавании, о воздушных шарах, о медицине, о кухне, о политической экономии, о промышленности, рассказывал удивительные истории о невероятных приключениях, трунил над американцами вообще и над своими слушателями в частности, продернул Джима Сильвера, серебряного короля, Пифа и Пафа, а под конец и самого себя. Лектора хотели нести на руках, до такой степени его беседа понравилась публике. Сбор оказался превосходным: около 15 000 франков. Для человека, не имеющего в кармане ни гроша, это было очень и очень много. Бессребреник тут же послал слугу приобрести приличную одежду и купить в конторе зала два билета до Чикаго. Как известно, железнодорожные билеты продаются в Америке везде. Через двадцать минут Снеговик вернулся, одетый ковбоем. Этот костюм — давнишняя его мечта — стоил 500 франков. В гостинице за помещение и стол было заплачено до следующих суток. У джентльмена оставалось, таким образом, еще 2850 долларов. Их следовало куда-нибудь сбыть, чтобы не нарушить условий пари. Золото и серебро он разменял на банковские билеты и достал портсигар, где лежали четыре сигары. Одну он предложил мистеру Пифу, другую мистеру Пафу, третью Снеговику, а четвертую взял себе. Затем свернул фитилем билет в 500 долларов и приказал слуге: — Держи и стой смирно! Точно так же свернул еще три билета, два из них отдал сыщикам, а четвертый оставил у себя. — Зажигай! — велел он негру, указывая на газовый рожок для курильщиков. Негр скорчил рожу и хотел что-то сказать, но Бессребреник перебил: — Слушайся или ищи другого хозяина! Негр с отчаянием исполнил приказание. — Хорошо. Подай теперь огня этим господам. Негр подал Пифу и Пафу горящую бумагу, от которой те зажгли свои билеты. Как настоящие американцы, они поняли и оценили поступок Бессребреника. И, сделав несколько затяжек, протянули ему руки: — Вы — большой человек. И, надо полагать, далеко нас заведете. — Я уверен в этом… Эй, Снеговик! В нашей кассе осталось еще 850 долларов. Возьми их себе. До завтрашнего дня можешь их пропить, проиграть, проесть, потерять… Но помни, что ты не имеешь права держать при себе хотя бы грош, покуда мы вместе. Не забудь также, что завтра в восемь часов утра едем в Чикаго.

ГЛАВА 4

Нечего есть. — Опять миссис Клавдия. — Черный обед в воспоминание о первом дебюте. — Мнение Бессребреника об оригинальном обеде. — Нефтяная королева. — Проект обогащения. — Телеграмма. — Басня о молочнице и крынке молока. — Компания. — Господин и госпожа Бессребреники.На станции, откуда отходил поезд в Чикаго, Бессребреник застал, как ожидал, Пифа и Пафа. После вежливого обмена приветствиями все трое сели в один вагон. Снеговик расположился рядом со своим господином. Они устроились и стали ждать свистка. Наконец, тяжелая машина, вздрогнув, тронулась. Оба сыщика уселись по-американски, опустив головы, положив ноги на спинку противоположного кресла. Снеговик, быстро перенимавший хорошие манеры, последовал их примеру, а для большей устойчивости еще и зацепился шпорами за обивку дивана. На диване сидел как раз его господин; но последний нашел эту фамильярность вполне естественной. Поезд, выбрасывая клубы дыма, минуя города, местечки, мосты, мчался через туннели, равнины, к великому изумлению негра, который до тех пор не мог себе вообразить, что свет так велик. Возбуждая костюмом ковбоя всеобщее любопытство, он был счастлив, принимал важные позы, выпячивал грудь, вообще рисовался. Но от Нью-Йорка до Чикаго дорога длинная, и после пяти-шести часов пути Снеговик почувствовал, что голоден, о чем и сообщил своему хозяину. Тот воскликнул: — Ах, а я об этом и не подумал!.. Только, видишь ли, у меня нет ни гроша в кармане; придется затянуть потуже пояса. Пиф и Паф вернулись в эту минуту из вагона-буфета, плотно закусив, веселые, с зубочистками во ртах. Снеговик, высунувшись из окна, впитывал в себя кухонные ароматы, которыми благоухал воздух, и бормотал: — Плохой вы негр, мистер Снеговик! Не приходится вам зажигать сигару зеленой бумажкой!.. Денег ни гроша, поесть не на что!.. Другой раз надо откладывать деньгу… экономить! — Попадись мне только с этим! — проворчал Бессребреник… — Вздумал экономить!.. Захотелось моей смерти?.. Делать было нечего: голодный негр и голодный господин старались проспать те мили и часы, которые еще оставалось проехать. Их разбудил крик кондуктора. — Чикаго!.. Чикаго!.. Выйдя из вагона, Бессребреник, никогда ничему не удивлявшийся, немало изумился при виде молоденькой женщины, одетой в изящный дорожный костюм. В руках у нее был плед на ремнях. — Здравствуйте, мистер Бессребреник. — К вашим услугам, миссис Остин. — Куда вы? — Еду на «цветной» обед. — К кому? — Не знаю. — Какая улица?.. Какой номер? — И того не ведаю. — И вы уехали из Нью-Йорка, не справившись?.. — Тот, кто пригласил меня, сумеет отыскать… А вы?.. Вы здесь какими судьбами? — Я приехала этим же поездом. Вам не неприятно будет пройтись со мной под руку? — Буду весьма польщен, очень счастлив… Несметное полчище репортеров, фотографов, рисовальщиков, просто любопытных собралось на перроне. Миссис Остин взяла под руку джентльмена; Снеговик последовал за ними, Пиф и Паф делали все возможное, чтобы толпа не оттерла их. — Бессребреник! Бессребреник! — кричали репортеры. — Где вы, мистер Бессребреник? Неузнанный джентльмен уже был на улице, между тем как его искали по всем углам вокзала. — Как же вы намерены поступить дальше? — спросила миссис Клавдия. — Остановлюсь в «Атенеуме», объявлю о своем прибытии и стану зарабатывать на пропитание. — В таком случае проводите вначале меня… — Я только что собирался просить доставить мне эту честь. Они шли около получаса, и молодая женщина, наконец, остановилась перед роскошным отелем. — Войдемте, — предложила она. Бессребреник последовал за любезной хозяйкой. Они очутились в великолепном зале, где было несколько джентльменов и леди в нарядных туалетах. При появлении миссис Клавдии и ее спутника поднялся легкий ропот. — Господа, позвольте представить мистера Бессребреника — героя дня… Он принял приглашение на обед, которое я послала в Нью-Йорк. Мистер Бессребреник, — обратилась она к нему, — вы здесь у меня в гостях. Позвольте руку, и пройдемте в столовую. При этих словах молодая женщина сбросила серый каш-пусьер, окутывавший ее с головы до ног, и появилась в черном атласном платье-декольте, с черными жемчужинами в ушах и звездой из черных бриллиантов, воткнутой во вьющиеся пряди пепельных волос… Мистер Бессребреник был ослеплен. Он вежливо поклонился и проговорил: — Вы — волшебница! Все пошли в столовую, и при виде ее странного убранства у молодых леди вырвались восклицания испуга. Следует сказать два слова о «цветных» обедах — странной, оригинальной выдумке американцев. На этих обедах — голубых, желтых, зеленых или лиловых — все должно приближаться по тону к тому цвету, который избрала хозяйка дома. Все должно быть розовое или голубое, лиловое или желтое: убранство столовой, посуда, туалеты дам, блюда, десерт, бутоньерки у мужчин, даже драгоценные камни. Самый обыкновенный — розовый обед: торжество лососины, ростбифа, биска, томатов, креветок, кремов, редиски, красиво убранных пирожных, фруктов, роз. — Насколько я знаю, еще никто не давал черного обеда, — сказала, улыбаясь, миссис Клавдия. — И вот мне, женщине эксцентричной, пришло в голову устроить такой обед в честь ваших дебютов, мистер Бессребреник. Как вы находите, мой план выполнен успешно? — Чудесно! — отвечал, смеясь, джентльмен. — Невозможно, наверное, более своеобразно напомнить о недавнем прошлом тому, кто служил живой рекламой черной ваксы… Кстати, куда девался Снеговик, мой бывший хозяин, а теперешний слуга? — Не беспокойтесь. Мистер Пиф и Паф взяли на себя заботу о его черной персоне. — Прекрасно. Гости разместились по указанию хозяйки, и мистер Бессребреник, сидевший по правую ее руку, не без иронии смотрел на представившееся зрелище. А зрелище было странным и мрачным: огромная столовая, вся обтянутая черным, в том числе и потолок. Черный ковер на полу, стол, накрытый черной бархатной скатертью, на которой лежали меню и карточки с именами гостей, написанные белым по черному. Салфетки были черные, как и посуда и серебро. Прислуживали, само собой, негры, черные как уголь. Все дамы оделись в черное, и единственные украшения, допущенные хозяйкой, состояли из черных бриллиантов, черного жемчуга и оксидированного серебра. Впечатление от такого стола под волнами электрического света, лившегося с черного потолка, получалось действительно необычайным, и гости громко восхищались. Кушанья, которыми был уставлен стол, представляли целую гамму цветов, начиная от коричневого до совершенно черного. Здесь были колбасы и всякие припасы: черная редька, черный хлеб, поджаренное мясо с темными, странными на вид и на вкус соусами. Вино подавалось густого фиолетового цвета, как чернила, а кофе, естественно, черный. Белого было — только женские плечи, мужские манжеты и манишки, да и то многие нарядились в черное, поистине ужасное белье… Мистер Бессребреник после шестнадцатичасового путешествия не страдал отсутствием аппетита. Однако, не выпуская куска изо рта, он был любезен со всеми. Миссис Клавдия, сделавшая попытку удивить джентльмена, очень хотела знать, как понравилась гостю эта американская веселость под катафалком. Она подозревала, что мистер Бессребреник — иностранец, может быть даже француз, и вполне сознавала отсутствие хорошего вкуса в своем празднике. Мнение Бессребреника хозяйка ставила особенно высоко, так как вообще относилась к нему далеко не равнодушно. Любила ли она его?.. или ненавидела?.. Наверное, и то и другое вместе. Может, как раз оттого, что этот иностранец отнесся к ней равнодушно, миссис Клавдия обратила на него более внимания, чем на кого-либо другого. Кроме того, знакомство с ним ее интересовало, создавало ей успех, обращало внимание на ее поступки, а ради рекламы она готова была пожертвовать многим. — Скажите, наконец, что вы думаете обо всем этом? — спросила она мистера Бессребреника. — О чем именно?.. о поваре?.. о кушаньях?.. — Мне хотелось бы знать ваше мнение обо всем. — Что же! Повар ваш совершил подвиг… придумать такие блюда — настоящий подвиг… Убранство тоже экзотично… А что касается гостей, я скажу, что они — янки — умеют ценить подобные проявления оригинальности. Миссис Клавдия капризно покачала своей хорошенькой головкой — пепельные кудри еще рельефнее выделились на черном фоне — и, состроив гримаску, проговорила: — Вы несколько жестоко относитесь и к моему празднику, и к его устроительнице… — Намереваетесь защищать янки и признаете у них вкус? — Я как американка… — Вы прежде всего женщина; ваш каприз — закон, и вы имеете на то право. — Вы уклоняетесь от ответа… Мой обед… — Я говорю, что очень приятно быть такой богатой и предлагать гостям подобные увеселения… — О, я знаю, что об этом подумают в Америке! Но в Европе?.. Вы не американец? — Кто знает… — Вы француз? — Может быть. — Парижанин? — Я — человек без гроша в кармане. — Но от вас зависело сделаться миллионером! — Куда мне!.. — Вы имели бы солидное состояние, и в два-три года оно могло удвоиться. — Благодарю за хорошее обо мне мнение. — Я — владелица нефтяных источников, открытых недавно в Дакоте. — Мельком слышал об этом. — Там теперь возник целый городок — Нью-Ойл-Сити, будущий соперник многолюдного Петроли-Пенсильвании… Мистер Джай Гульд — золотой король, мистер Джим Сильвер — серебряный, а я сделаюсь нефтяной королевой. У меня будет дворец в Нью-Йорке, коттедж в Иеллоустонском парке, собственный салон-вагон на всех железных дорогах, отель в Париже, вилла в Ницце, яхта в тысячу тонн на океане… Я буду сиять по своему капризу на землях и морях то одного, то другого полушария. — Вы не находите, что все это очень утомительно? — спросил равнодушным тоном джентльмен. Но восклицания, вызванные у гостей планами на будущее красавицы хозяйки, заглушили вопрос Бессребреника. Все знали историю быстрого обогащения миссис Клавдии: ее покойный муж — молодой инженер, погибший в одной из железнодорожных катастроф, разбогател благодаря счастливой случайности. Став вдовой, миссис Остин не продала земли, на которой оказались нефтяные источники, но продолжила их разработку, заставив всех, от последнего рабочего до главного инженера, повиноваться себе. За полтора года она получила полтора миллиона долларов и положила их в банк как неприкосновенный капитал. Ею многие восхищались, и у красивой, образованной, деловитой женщины не было недостатка в женихах. Говоря со своим гостем, она возвысила голос, так что присутствовавшие слышали ее. Все серьезно верили в возможность осуществления грандиозной мечты хозяйки и отнеслись к ней с шумным восторгом. Один из гостей встал и, подняв бокал с фиолетовым вином, предложил тост: — Леди и джентльмены! Божественная миссис Клавдия Остин позволила мне поднять бокал в честь ее. Пью за здоровье королевы ума, королевы красоты и, надеюсь, в скором времени — нефтяной королевы… В это время в комнату вошел метрдотель. Одетый в безукоризненный черный костюм, он был единственным из слуг с белым лицом. Представьте ужас хозяйки! Это бледное лицо нарушило господствующий тон обстановки… И другая непростительная оплошность: непрошеный гость держал в руках не черный поднос, а белый. А на подносе?.. — Что такое, мистер Шарп?.. — Важная телеграмма. — Откуда вы знаете? — Я прочел ее и, смею думать, правильно сделал. Миссис Клавдия развернула депешу. Телеграмма оказалась длинной. Когда она закончила чтение, губы ее побледнели так же, как и щеки. Впрочем, то было единственным проявлением волнения — руки не дрожали и глаза сверкали. Наступило тяжелое выжидательное молчание. — Будем же продолжать веселиться, — обратилась миссис Клавдия к гостям, но голос ее как бы потерял некоторую долю звучности. Затем, обращаясь к джентльмену, предложившему тост, она прибавила: — Нефтяная королева благодарит вас за добрые пожелания. К ней вернулось спокойствие, щеки снова порозовели. Она передала телеграмму Бессребренику. — Я думаю, вы поступили благоразумно, не женившись на мне. Джентльмен бросил на нее вопросительный взгляд. — Прочтите, — сказала она, — и вы все поймете. Он повиновался:

«Доводим до вашего сведения, что ковбои осаждают Нью-Ойл-Сити. Нефтяные цистерны горят. Собираются взорвать колодцы динамитом. Рабочие сопротивляются, но боимся, что нельзя будет долго продержаться. Убытки громадные. Бедствие ужасное. Необходимо скорое решительное вмешательство. Иначе — разорение. Просим немедленно прислать инструкции. Гаррисон, главный инженер».Бессребреник возвратил телеграмму миссис Клавдии, которая пристально глядела на него: — Что вы на это скажете? Он ответил с ироничной улыбкой: — Когда мне своим трудом удастся заработать достаточную сумму денег… — Вы дадите мне взаймы?.. — Нет, постараюсь отложить три шиллинга… — Чтобы?.. — Чтобы купить экземпляр басен Лафонтена. — Это еще что такое? — Я предложу вам одну из них… Когда вы прочтете «Молочницу и крынку молока», то убедитесь, что нет кувшина, который не мог бы опрокинуться. — Можно подумать, мое несчастье доставляет вам удовольствие. — Нет, я отношусь к нему равнодушно. Впрочем, будет любопытно посмотреть, как вы выпутаетесь из затруднения. — А если я попрошу вас о помощи?.. — Подумаю… Хотя помощь от человека, у которого нет ни гроша, весьма сомнительна. — Вы — необыкновенный человек! Она говорила тихо, и со стороны казалось — равнодушно, так что гости ничего не поняли. Общая беседа снова оживилась, и телеграмма стала забываться. Правда, гости находили, что хозяйка слишком внимательна к этому странному господину, хотя тут же извиняли ее — как-никак он был знаменитостью! — Послушайте, — продолжала миссис Клавдия. — Вы отказались жениться на мне, и я даже смогла рассердиться… Теперь, вероятно, у меня уже ничего нет, и я предлагаю вам не брак, но дружбу. Почему миссис Бессребренице не стать товарищем мистера Бессребреника? — Да, это идея! — Вы принимаете? — Без сомнения! Только с одним условием — чтобы вы действительно не имели ни гроша.

ГЛАВА 5

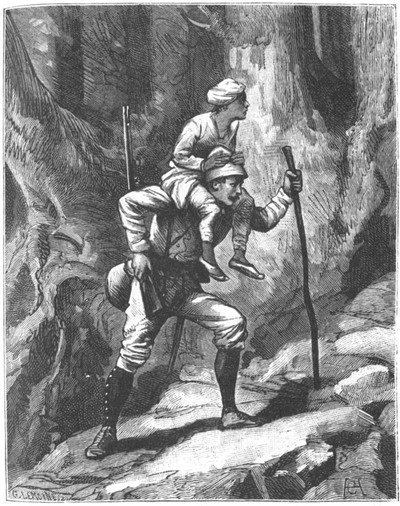

Первые затруднения устранены. — Не хватило трех су! — На поезде. — «Негодные земли» Небраски. — Последние бизоны. — Ранчо. — Первая встреча с ковбоями. — Битва. — История кондуктора, съевшего свою хозяйку.Таким образом, отношения между миссис Остин и крайне своеобразным джентльменом, прозванным «Бессребреником», упрочились и одновременно усложнились. Они стали товарищами, составив синдикат двух бедняков и положив начало фирме «Без гроша в кармане и К°». Бессребреник, возможно, был наиболее богатым из двух компаньонов — его состояние равнялось нулю, тогда как миссис Клавдия не знала, не обернулось ли ее разорение несколькими сотнями тысяч долга. Без колебания она решила немедленно отправиться в дикую пустынную Дакоту, в самый центр восстания, чтобы принять личное участие в борьбе. У янки много недостатков, но одного достоинства у них оспаривать нельзя — энергии, соединенной со смелостью. Ничто не в состоянии смутить или обескуражить янки. Он с совершенным хладнокровием переносит самые ужасные бедствия и, в случае надобности, без колебания жертвует жизнью, стремясь остаться победителем в «борьбе за существование». Храбрая женщина обсудила свой план с джентльменом. — Значит, мы едем в Дакоту, — заключил он. — Да, любезнейший компаньон. — Следовательно, мне надо заработать столько, чтобы я мог заплатить за поездку из Чикаго в Денвер, и не только за себя, но и за Снеговика. — Прошу вас, не беспокойтесь об этом. Издержки покроются из общего капитала. — Но ведь он исчисляется нулями?.. — Примите в виде аванса сумму, необходимую на проезд и пропитание. — Невозможно!.. Я дал обещание не принимать ничего ни под видом подарка, ни займа… — Как же быть?.. Время идет… боюсь, не поздно ли уже. — Поезжайте вперед, а я со своим слугой догоню вас. — Без вас я не поеду. Во время разговора Бессребреник вынул записную книжку и начал что-то писать. — Вы позволите? — спросил он у своей собеседницы, смотревшей на него с недоумением. — Конечно! Продолжайте. Он писал, не отрываясь, с полчаса и вздохнул с облегчением, когда закончил. — Можно узнать, в чем дело? — спросила миссис Клавдия, любопытная, как все женщины. — Телеграмма в «Нью-Йорк Геральд», корреспондентом которой я являюсь. — Она даст вам возможность заплатить за проезд? — Надеюсь… Но прежде всего надо ее отправить. — Кто-нибудь из моей прислуги легко справится с этим. Хорошо? — Нет. — Опять не понимаю. — Вы платите вашим людям, стало быть, я не могу пользоваться их услугами… Я ничего не могу принять даром… даже четверти часа чужого времени. — Вы начинаете приводить меня в отчаяние. — Какое жалованье получает ваш слуга? — Сорок долларов в месяц. — Стало быть, в день доллар и… Позвольте мне перевести на французский счет… — Для чего вам все это? — Миссис Клавдия начинала терять терпение. — Вот для чего: ваш слуга получает в сутки шесть франков шестьдесят сантимов, то есть в час около двадцати восьми сантимов… Предположим, что ему нужно полчаса, чтобы сходить на телеграф; стало быть, я должен уплатить ему пятнадцать сантимов, то есть три су. — Ну, а дальше? — Этих трех су у меня нет и не может быть; недаром я джентльмен «Без гроша в кармане». Несмотря на серьезность положения, миссис Клавдия не могла удержаться от смеха. — В самом деле, очень забавно; но как вы думаете: в конце концов не станет ли это неудобным? — спросила она. — Не знаю… может быть. — Что вы намереваетесь делать? — Сам отнесу телеграмму… — Могу я знать ее содержание? — Извольте. Это подробное сообщение о вашем черном обеде, оригинальной выдумке миллионерши ихорошенькой женщины… — Миллионерши уже нет!.. — Но хорошенькая женщина стала еще прелестнее. — За отсутствием мелочи вы богаты любезностями. — Всегда к вашим услугам. — Бегите же на телеграф!.. Разве вы забыли, что моя нефть, мой завод, мой город — все горит. Джентльмен побежал на телеграф и по дороге встретил Пифа и Пафа со Снеговиком, пьяным, как всамделишный ковбой, проглотивший пинту «Сока тарантула». Троица пустилась вдогонку за джентльменом, словно тот пытался скрыться от них. Остановились у телеграфа. Депеша немедленно была отправлена в Нью-Йорк, и час спустя Бессребреник, благодаря американской четкости, уже получил плату за свою первую статью. Прежде чем вернуться к миссис Клавдии, он зашел взять билет на поезд для себя и Снеговика. Его спутница была уже готова. В путь она отправлялась по-американски, намереваясь купить дорогой все, что понадобится. Два ручных чемоданчика, плед, непромокаемый плащ, зонт — вот и все, что составляло ее багаж. Бессребреник передал чемоданы негру, сам взял плед с плащом и предложил руку миссис Клавдии. Пиф и Паф не отставали от них. Между Чикаго и Денвером нет недостатка в путях сообщения. Всего насчитывается до пяти железнодорожных компаний, наперебой пускающих в ход рекламу, восхваляя удобства, комфорт и быстроту своих поездов. Но если поезда в действительности прекрасны, то самый путь ужасен; в этом отношении ни одна из пяти конкурирующих дорог ни в чем не может похвастаться перед другими. Пиф и Паф, поддерживая Снеговика, усадили его благополучно между собой в том же вагоне, где поместились Бессребреник и миссис Клавдия. До Денвера было тридцать часов пути. Выехали рано. Снеговик спал, как тюлень; Пиф и Паф жевали табак, разгуливая по всему поезду; Бессребреник и миссис Клавдия разговаривали, мечтали, делали заметки и спали. Проехали несколько городов и достигли, наконец, штата Небраска, одного из самых бесплодных во всех Соединенных Штатах и занятого большей частью так называемыми «негодными землями». Нельзя придумать названия, более подходящего для этих необозримых пустынных равнин, где не видно никакой другой растительности, кроме шалфея, сильный запах которого разносится в воздухе. Кругом ни дерева, ни холма, ни хижины, лишь группки индейцев нарушают иногда монотонность пустыни. Поезд шел вдоль Платт-Ривера; заросли шалфея исчезли и стали попадаться люди, стада, фермы. Цивилизация завоевала эти необозримые пространства и преобразила их там, где двадцать лет назад кочевали краснокожие и бродили бизоны, пасутся бесчисленные стада быков, баранов и лошадей. Бизоны уже почти исчезли — осталась всего сотня голов. Закон взял их под свое покровительство, поместив в Иеллоустонском парке. Индейцы тоже близки к исчезновению. Неумеренное употребление водки и болезни, занесенные белыми, действуют на них губительно. В Небраске с особенной ясностью видна работа, преобразующая весь Американский материк с запада на восток. Людская волна, которую ничто не сдерживает, безостановочно продвигается вперед, никогда не отступая назад, заполняя необозримые пространства между Атлантическим и Тихим океанами. На всем этом протяжении то и дело появляются местечки, быстро превращающиеся в многолюдные города. Между этими городами, расположенными подчас на громадном расстоянии, виднеются маленькие деревянные домики, склады угля, колодцы и изредка встречаются люди. Любопытный путешественник, заглянув в путеводитель, читает, что эта хижина, эти столбы с дощечками названы городом. Если это заметит американец, он улыбнется и скажет: — Вы удивлены — и совершенно справедливо… Но приезжайте сюда лет через пять-шесть и действительно увидите город с десятью, пятнадцатью, двадцатью тысячами жителей. И это правда. Денвер служит живым доказательством необычайно быстрого роста городов. Ему нет еще и двадцати пяти лет, а он насчитывает уже до ста сорока тысяч жителей. В нем есть университет, биржа, несколько театров, обширные бульвары, ботанический сад, великолепные церкви, десятиэтажные дома и всюду электрическое освещение. По мере приближения к молодой, роскошной столице штата Колорадо количество ферм и обработанных земель увеличивалось. Скоро беспрерывно потянулись ранчо, окруженные проволочной изгородью, идущей вокруг деревянного дома и хозяйственных построек. Там и сям паслись быки, коровы и лошади под охраной разъезжающих верхом ковбоев. На одной из станций несколько из них сели в вагон, звеня деньгами в карманах, — то, что досталось с таким трудом, предполагалось истратить на шумные попойки. Они фамильярно обратились к негру, принимая его за своего: — Хелло, бой! Произошел обмен рукопожатиями, от которых, казалось, мог последовать вывих плеча, и через минуту собеседники уже плевали друг другу на ноги табак, который все здесь жуют с наслаждением. — Откуда вы?.. Куда отправляетесь?.. — Из Нью-Йорка… Туда. — Куда? — Не знаю! — Он глуп… или смеется над нами… — Не смеюсь, говорю правду. — Это не ковбой, а грязный негр, одевшийся по-нашему. — Мошенник… Идиот… Негодяй!.. Постой, мы тебя научим, как выставлять себя не тем, что ты есть!.. Их было человек шесть; довольные случаем пошуметь, они с криками окружили Снеговика, забавляясь его испугом. С бедняги сорвали шляпу и оборвали галун. От рубашки летели клочья. Негр, восхищавшийся своим героическим костюмом, плакал, как дитя. Голосом и знаками он умолял хозяина прийти на помощь. И, наконец, Бессребреник, которого эта сцена сначала забавляла, решил вступиться за своего слугу. — Господа, — обратился он миролюбиво к ковбоям, — оставьте! Ему захохотали в лицо. Бессребреник тоже начал смеяться, хотя ноздри его и верхняя губа поднялись в странной гримасе. Миссис Клавдия с любопытством наблюдала, что он намеревается делать. Джентльмен встал и сказал сухим отрывистым голосом: — Я просил вас… Теперь приказываю… Прочь лапы! При этих словах ковбои на минуту выпустили свою жертву, находя очень смешным человека, осмеливающегося выступать сразу против шестерых. — Постойте! — воскликнул один из них. — Мы и его разденем, оголим, как червяка. Сударыня, потрудитесь пройти в соседнее отделение: вам будет неловко. Миссис Клавдия не трогалась с места, все более и более заинтересовываясь происходившим. Бессребреник выпрямился и заслонил собою негра. Ковбои, нещадно ругаясь, бросились на него, стараясь повалить. Без видимого усилия джентльмен дал пинок, с математической точностью попавший в чей-то перепоясанный красным кушаком живот. Затем его рука стремительно разогнулась и раздался удар по одному из багровых носов. Послышались возгласы: «Ох!.. А-а-а!» Обладатель живота упал на пол, его товарищ с разбитым носом последовал за ним. — Очень мило, — заметила миссис Клавдия. Но это было не все. На ногах остались еще четыре взбешенных противника. Бессребреник, усвоивший, вероятно, что нападение — лучшая защита, упредил своих врагов. Двое из ковбоев имели длинные бороды. Джентльмен схватился за них и резко дернул. Из двух ртов вырвался бешеный рев. Бессребреник, желая дополнить урок, развел руки и снова сблизил их со страшной силой. Два лба столкнулись и ударились друг о друга с шумом брошенной о стену тыквы. Удар был столь чудовищен, что вой, несшийся из открытых ртов, вдруг замолк. Джентльмен выпустил бороды, и оба ковбоя, потеряв равновесие, упали на товарищей, уже прежде лишившихся возможности сопротивляться. Борьба продолжалась не более полуминуты. Два последних ковбоя, растерявшись, смотрели на живописное смешение рубашек, сапог, шпор, вонзившихся в тело, судорожно сжатых рук и обезображенных лиц. Впрочем, привыкшие ко всему, они скоро пришли в себя и схватились за револьверы. Но в ту же секунду раздались два выстрела. Оба мерзавца, раненные в спину, упали, как подстреленные кролики — у двери в коридор, соединяющий все вагоны поезда, появился кондуктор, держа еще дымящийся револьвер. — Что за адский шум подняли эти ковбои? — произнес он хриплым голосом. — Надеюсь, сударыня, вас не побеспокоили? — Нет, благодарю вас, — отвечала миссис Клавдия. — Тем лучше. Между тем раненые стали приподниматься, ощупывая тела и головы. Бессребреник, не говоря ни слова, смотрел на кондуктора, права которого на поезде почти равны правам капитана на корабле. Поезд мчался на всех парах. «Капитан» сунул еще заряженный револьвер в карман сюртука, схватил без видимого усилия одного из раненых ковбоев за шиворот и выбросил через дверцу на путь. За первым последовал и второй; потом, обращаясь к остальным, кондуктор сказал повелительно: — Прочь отсюда за ними!.. Иначе… у меня еще два заряда в запасе. Ковбои попытались уговорить его, но он прицелился, считая: — Раз!.. Два!.. Видя, что надежды нет, они вышли, шатаясь, на тормоз, но в последнюю минуту снова заколебались. Кондуктор прицелился. Предпочитая увечье верной смерти, ковбои спрыгнули лягушечьими прыжками и скатились по откосу. Вот как производится расправа б местностях, считающихся ненадежными. Поклонившись почтительно миссис Клавдии, кондуктор собирался вернуться на свой пост, даже не удостоив взглядом четверых мужчин. В Америке мужчина для мужчины ничего не значит. Тут он заметил Снеговика, свернувшегося в кресле и трясущегося как в лихорадке. — Как! Еще один?.. — воскликнул он, принимая негра за ковбоя. — Нет!.. — поспешила уверить миссис Клавдия. — Этот негр — слуга моего спутника, того самого джентльмена, который так храбро защищал его. — Его счастье; иначе… сами видите, чем меньше этих буйных, тем лучше. — Вы их очень не любите? — Потому что знаю хорошо. Я сам был ковбоем. — Вот как?! Каким же образом вы превратились в кондуктора? — Я съел свою хозяйку. — О! Это очень любопытно… Расскажите, пожалуйста. — Ну что ж… Я работал у богатого скотовладельца, у которого жилось не хуже и не лучше, чем у других, то есть отвратительно. Особенно была ужасна пища: всю неделю нас кормили испорченным соленым салом да отвратительными лепешками из слежавшейся муки — их, поверьте, не стали бы есть даже свиньи, не только что люди. Я ставлю свиней впереди, как это обыкновенно делал наш хозяин. Так вот, в один прекрасный день пала корова. Часть ее мы съели еще в свежем виде… Полакомились!.. Остальное мясо посолили и — о радость! — на время забыли о сале! Когда корову покончили, околела лошадь; ее также посолили и съели до копыт. Затем умер сторожевой пес… Его хватило только на один раз… Как мы были рады, что судьба избавила нас от опротивевшего сала!.. Тут случилось несчастье — упавшим деревом убило жену нашего хозяина и козу, которую она доила. Нам изжарили мясо козы, но… — Но что же? — миссис Клавдия содрогнулась. — Вкус мяса мне показался таким странным, а кости такой удивительной формы, что я подумал: это, наверное, хозяйка. Ведь хозяин был так скуп!.. И я убежал, даже не попросив расчета, зная, что в семье есть еще пять девочек и четыре мальчика, не особенно крепких здоровьем… Потом я попал в кондукторы… Через час после этого разговора поезд прибыл в Девенпорт.

ГЛАВА 6

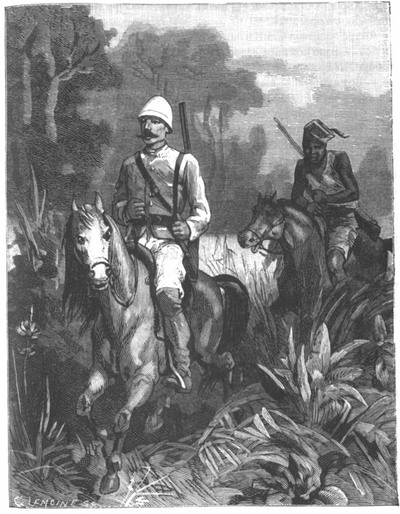

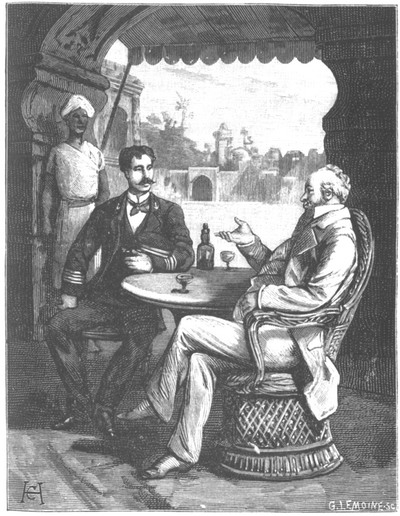

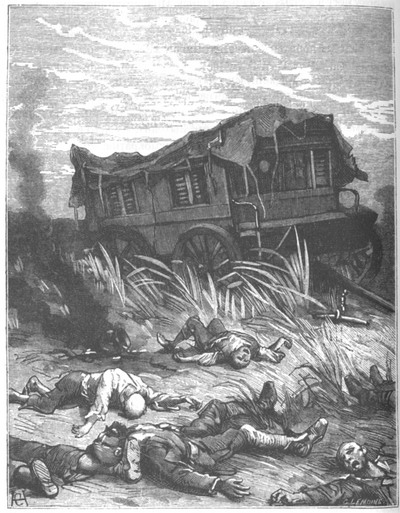

В дороге. — Сюрприз. — Первые выстрелы. — Пожар. — Город миссис Клавдии. — Проезд свободен. — Адская кадриль. — Подвиги Бессребреника. — Динамитный патрон. — Бессребреник зарабатывает обед.Однако столица Колорадо не была окончательной целью поездки наших путешественников. Они остановились здесь всего на три часа, назначив друг другу свидание на вокзале, откуда намеревались отправиться в Фокс-Хилл. Вы напрасно стали бы искать это имя на карте. Фокс-Хилл принадлежит к числу тех пока воображаемых городов, которые лишь через несколько лет населятся, а теперь представляют собой только распланированное место. Мисс Клавдия отправилась прежде всего к своему банкиру в Денвере. Бессребреник послал телеграмму в «Нью-Йорк Геральд», подумав, что подобный способ изыскивать пропитание становится однообразным. Пиф, Паф и Снеговик не отставали от него ни на шаг. Эта компания начинала раздражать нашего джентльмена. Он стал подумывать, как бы отделаться от своих спутников, но, не находя пока предлога, злой-презлой вернулся на станцию. Расстроенная миссис Клавдия уже ждала его. Сообщения банкира о событиях в Нью-Ойл-Сити были самые неутешительные. Молодой женщине грозило полное разорение. Не вдаваясь в рассуждения о причинах катастрофы и не предлагая средств борьбы, банкир только констатировал факты и советовал нефтяной королеве — увы! — королеве, лишившейся престола, продать все как можно скорее и таким образом спасти хотя бы остатки прежнего богатства. К своему изумлению, он наткнулся на твердое решение экс-королевы бороться до конца. — Но известно ли вам, что там собралось полтысячи ковбоев, которые все грабят? — Я думала, что их тысяча… — Стало быть, у вас есть поддержка? — Конечно. У меня есть компаньон. — Компаньон? — с видимым беспокойством спросил банкир. — Да, замечательный джентльмен… большой оригинал — мистер Бессребреник, вы знаете… — А! Это тот эксцентричный господин?.. — Да! Он один стоит целого войска. — Итак, вы решили во что бы то ни стало отправиться в Нью-Ойл-Сити? — Во что бы то ни стало. — Помните, что я предупреждал вас — для разбойников нет ничего святого. — Да… да… Прощайте! Она вышла и отправилась разыскивать Бессребреника. По железной дороге они доехали до Фокс-Хилла. Там их ждал кабриолет, запряженный рысаком. Кучер поздоровался с миссис Клавдией, которая ответила ему крепким рукопожатием и представила своему спутнику: — Мистер Гаррисон, главный инженер Нью-Ойл-Сити… Мистер Бессребреник, мой компаньон. — Ваш компаньон? — недовольно переспросил мистер Гаррисон. — Да, — серьезно подтвердил Бессребреник. — И вы не боитесь, миссис Клавдия, очутиться среди сброда, разоряющего город? — Отправляюсь туда немедленно! — Очень рискуете! — Я привыкла рисковать. — В таком случае потрудитесь сесть со мной в кабриолет. — Нет! Кабриолет и лошади мои… Дайте вожжи, я сама буду править… Мистер Бессребреник, садитесь возле. — С удовольствием, — отвечал джентльмен, исполняя желание миссис Клавдии. — А я? — обиделся инженер. — На задней скамейке. Мистер Бессребреник как мой компаньон — ваш хозяин… Вы на службе у него… Она прищелкнула языком, ослабила вожжи, и рысак помчался как стрела мимо обескураженных Пифа, Пафа и Снеговика. Требовалось много ловкости от грациозной хозяйки, чтобы проехать по сквернейшей дороге от станции до нефтяных колодцев. Так называемая дорога шла по лесистым холмам, где на месте недавно вырубленного леса были оставлены пни. Можно себе представить, какую гимнастику вынуждены были проделывать лошадь и экипаж! Целых три часа мчались они по адскому пути. Только американские рысаки, у которых природная скорость и выносливость увеличены специальной выучкой, способны выдержать такой переезд. Среди аллей показалась одинокая избушка и возле нее обширный сарай. Две оседланные лошади стояли, привязанные к столбу. При звуке колес человек в костюме ковбоя вышел из избушки и остановился. Миссис Клавдия придержала лошадь, узнав одного из начальников мастерских. — Что значит этот странный наряд, Боб? — спросила она. — Здравствуйте, миссис Остин. — Здравствуйте! — Я надел этот костюм, чтобы затесаться в толпу добрых малых, забавляющихся там. — А! Продолжают забавляться? — Больше, чем прежде… Вот вам доказательство… Видите дым? Вероятно, зажгли вагон-цистерну с нефтью. Миссис Клавдия слегка побледнела и закусила губы. Боб прибавил: — Я приготовил лошадь для инженера; ему, может быть, надоело сидеть сложа руки позади вас и этого господина… Гаррисон, вот ваша лошадь. Инженер, сойдя с кабриолета, спросил: — Что нового с утра? — Кажется, заставляют плясать жителей Нью-Ойл-Сити. — Кто? — Ковбои. Они составили оркестр. Совсем особенный оркестр, увидите. Снова пустились в дорогу и скакали еще часа два. Когда въехали на вершину холма, откуда открывался вид на нефтяные колодцы, мастерские и город, расположенный на возвышенности, миссис Клавдия не могла сдержать гнева. Три вагона, стоявших на рельсах узкоколейки, пылали, окутанные тяжелым черным облаком. Люди, окружавшие вагоны и казавшиеся издали такими маленькими, прыгали вокруг, стреляя из револьверов. Город, многолюдный, уже красиво обстроившийся, был полон несказанного смятения: крики, пальба, нечеловеческий вой. В воздухе стоял отвратительный запах, от которого тошнило и голова кружилась. — Это улетучиваются мои миллионы, — сказала миссис Клавдия со смесью иронии и отчаяния. — Я их верну вам, а если не верну, то найду для вас другие, — совершенно беспечно заметил джентльмен. — Но знаете, милая королева, в ваших владениях прелестно… Это город!.. Настоящий город… — Недолго ему предстоит просуществовать в руках этих дикарей… Я и теперь удивляюсь, как еще кое-что уцелело. Уже привыкнув к манере янки выражаться хвастливо, Бессребреник ожидал встретить вместо роскошно устроенного города поселение. К своему великому изумлению, он увидал настоящие дома вдоль настоящих улиц, пересекавшихся под прямыми углами, как принято у американцев. Мостовой, впрочем, на этих улицах не было, и проезжавшие по ним тяжело нагруженные возы оставляли глубокие колеи. Среди построек попадалось много наскоро сколоченных бараков, даже изодранных палаток, где ютились туземные рабочие; но большинство домов и магазинов были кирпичные, с крепкими ставнями, впрочем, продырявленными, как решето, — пограничный житель берется за револьвер при каждом удобном случае. Кабриолет, сопровождаемый обоими всадниками, въехал на главную улицу, где находились контора, магазины и великолепный дом с квартирами инженеров, управляющих и самой нефтяной королевы. Та останавливалась здесь, когда надумывала посетить свою грязную, вонючую богатую столицу. Первое, что бросилось им в глаза, — дождь горящих головней, сыпавшихся с пылающей крыши большого здания. В нижнем этаже, в салуне, хозяину которого пуля раскроила череп, шла попойка. Два человека в одежде ковбоев, с расстегнутыми воротниками, с рукавами, засученными по локоть, выбрасывали на дорогу труп. Третий прибивал к вывеске доску с надписью углем: «Смерть ворам!» — Блестящий и шумный въезд! — заметил джентльмен. — Мне тем больше нравится этот фейерверк, что я оплачиваю расходы, — горько усмехнулась миссис Клавдия. Разумеется, появление экипажа не осталось незамеченным. Отовсюду послышались выстрелы, засвистели пули, одна из них разбила вдребезги фонарь кабриолета. — Кажется, дела плохи, — заметил Бессребреник, ощупывая в кармане оружие. Несколько ковбоев бросилось им наперерез. Один из пьяниц закричал, схватив лошадь под уздцы: — Пусть попляшут вместе с другими… Женщина, вперед… Эй, красавица… стой! Тонкие брови миссис Клавдии сдвинулись. — Проедем, не правда ли? — обратилась она к своему спутнику. — Да, миссис… позвольте… одну минуту… Он выстрелил почти в упор в пытавшегося остановить лошадь. Тот упал, раскинув руки. Кто-то попробовал было снова схватить узду, но Бессребреник опять спустил курок. Второй разбойник последовал за первым. — Проезд свободен. — Держитесь! — Подобрав вожжи, молодая женщина изо всех сил стегнула рысака. Лошадь, не помня себя, рванулась вперед прямо на ковбоев. В третий раз Бессребреник поднял револьвер и выстрелил. Очередной противник упал, вытянувшись во всю длину. Перед ними расступились. Пущенная во весь карьер лошадь помчалась как стрела, и скоро экипаж выехал на площадь, где возвышались постройки правления и самый завод. Здесь смятение было невообразимое. Пешие и конные ковбои — все более или менее возбужденные вином — теснились, кричали, жестикулировали, беспрерывно стреляя из револьверов. Толпа бандитов окружила человек пятьдесят рабочих, судорожно выплясывавших кадриль в одних залитых кровью рубашках. Когда кто-нибудь из обессиленных несчастных замедлял движение, начиналась пальба, и испуганный танцор принимался опять отчаянно прыгать, будто рубашка на нем горела. Стараясь прослыть за настоящего ковбоя, Боб, скакавший рядом с экипажем, принялся вторить рычавшим «музыкантам». На него и на тех, кто был рядом, обратили внимание: — Хозяйка едет!.. Эта шутить не любит… Будет что-нибудь новое!.. А с ней каналья-инженер!.. Оставьте!.. Инженер за нас… Он добрый малый! Не сводя глаз с лошади, миссис Клавдия отрывисто спросила Боба: — Что делают эти люди? — Веселятся, как изволите видеть. — Кто они? — Ковбои. — Откуда? — Из всех окрестностей. — А те, которые танцуют? — Канальи-нефтепромышленники… кабатчики… мошенники-купцы… — Зачем они танцуют? — Их заставляют ковбои. — Почему? — Потому что все эти мошенники не согласны на их предложения. — А выстрелы? — Ими подбадривают тех, кто собирается остановиться… Средство действенное… И музыка есть… Слышите? И в самом деле, сквозь крики страдания, рев восторга и выстрелы до слуха миссис Клавдии и ее спутника доносились звуки ударов по железной, чугунной и медной посуде: кастрюлям, котлам, изображавшим оркестр. Против всякого ожидания кабриолет проехал благополучно под градом пуль и камней до самого здания конторы — огромного трехэтажного кирпичного дома, полного разных запасов и товаров. Огороженный частоколом из неотесанных бревен, он стоял посредине большой площадки, занятой службами, телегами, срубами для колодцев, чугунными трубами и всякого рода инструментами. Ставни висели наполовину оторванные; у растворенных настежь окон стекла были выбиты. Одна из главных дверей — выломана. Кабриолет и всадники въехали во двор, где человек тридцать весьма подозрительной наружности остановились от неожиданности, увидев молодую, хорошенькую, элегантную женщину. Не обращая на них ни малейшего внимания, Бессребреник легко спрыгнул на землю и почтительно помог своей спутнице сойти. Потом он зарядил пустые стволы своего револьвера и проводил миссис Клавдию в дом. Среди сумасшедшей кутерьмы эти двое напоминали людей, прогуливающихся ради собственного удовольствия. Боб и Гаррисон последовали за ними. — Сломанные решетки, опрокинутые кассы и растрепанные книги — больше ничего не осталось от конторы, — оглядевшись, сказала миссис Клавдия. — Да, чистая работа! — согласился Бессребреник. — Будто мина взорвалась. — Не правда ли, это ужасно, — заметил инженер, — и миссис Остин лучше бы ликвидировать дело. — Смотря по обстоятельствам, — отвечал джентльмен. — Во сколько вы оцениваете эту нефтяную землю и остатки построек? — В настоящем состоянии не больше двух миллионов долларов… Одна компания финансистов предлагает миллион… На месте миссис Клавдии я бы согласился. — А каково ваше мнение? — обратился джентльмен к миссис Остин. — Я нахожу, что этого слишком мало… — И я тоже, — поддержал ее Бессребреник. — Могли бы состояться переговоры, — продолжал инженер. — Сколько вы желаете получить? — Право, не знаю, — отвечала молодая женщина. — Как вы считаете, мистер Бессребреник? Ведь вы мой компаньон. — Я не взял бы меньше… — Меньше чего? — с тревогой спросил Гаррисон. — Ста миллионов долларов, — отвечал Бессребреник своим ровным голосом. — Вы говорите… ста миллионов? — Долларов… Да… И то дешево… — Это безумие! — Чтобы научить вас торговаться, я прибавлю еще пять миллионов долларов… — Браво! Браво! — воскликнула молодая женщина. Глухие удары, раздавшиеся поблизости, прервали разговор. Миссис Клавдия, а вслед за ней джентльмен смело вошли в соседнюю комнату и очутились лицом к лицу с ватагой человек в пятнадцать. В центре лежал перевернутый вверх дном несгораемый сундук, все еще сопротивлявшийся усилиям разбойников, вооруженных пиками и толстыми железными прутьями. Кому-то пришла мысль взорвать его динамитным патроном. Этот опасный снаряд можно купить свободно во всех американских городах, где производятся земляные работы или ведется рубка леса. Миссис Клавдия и ее спутники очутились в комнате как раз в тот момент, когда ковбои положили патрон на замок сундука. Один из воров нагнулся, чтобы сигарой, которую держал в зубах, зажечь фитиль. — Что, весело, молодцы? — крикнул Бессребреник, расталкивая кулаками и локтями людей, уже готовых разбежаться в ожидании взрыва. Услышав незнакомый насмешливый голос, негодяи схватились за пики, выхватили револьверы. — Черт возьми!.. Хозяйка! — завопили они. — И с ней мужчина!.. Скорей… бегите!.. — Нет… нет!.. Взять их и заставить плясать! — ревели другие голосами, осипшими от пьянства. — Отлично!.. Кадриль… всех в одних рубашках… сейчас же! — Сволочи… Подлецы! — закричал джентльмен. Один из негодяев, более пьяный, чем смелый, протянул свои грязные руки, намереваясь схватить миссис Клавдию. Молодая женщина побледнела, отступила на шаг и вынула из кармана крошечный револьвер с перламутровой ручкой. Но не успела она выстрелить, как Бессребреник сильным ударом под ложечку сбил негодяя с ног. — Поберегите свои заряды, — услышала миссис Клавдия. Крик ярости был ответом на падение ковбоя, четырнадцать оставшихся бросились на смельчаков, потрясая железными прутьями. Почти не целясь, миссис Остин выстрелила в первого попавшегося — пуля, пройдя через глаз, вышла в затылке. Человек, вскрикнув, упал ничком. — Благодарю вас, теперь моя очередь, — сказал Бессребреник, поднимая прут, который уронил упавший. Глаза его засверкали, губы искривились, и он прошипел: — Вон отсюда! Иначе всем вам конец! Охваченные безумной паникой, воры устремились к узкому окну, спасаясь бегством. Бессребреник, потерявший терпение, бросился за ними, нанося удары вправо и влево. В секунду шестеро из бежавших уже лежали на полу, а ужасная палица продолжала работать, сокрушая все, что ей попадалось. Скоро из пятнадцати грабителей не осталось на ногах ни одного. Вдруг миссис Клавдия заметила, что фитиль динамитного патрона горит. Каждое мгновение мог произойти взрыв, и все, находившиеся в комнате, погибли бы под развалинами дома. От смертельной опасности у нее перехватило дыхание, в ушах звенело, рябило в глазах. Опрометью она бросилась к патрону, схватила его обеими руками и выбросила во двор. Он угодил в самую середину бесновавшейся под окнами толпы. Через миг страшный гром потряс окрестность, но еще страшнее была наступившая следом тишина. Казалось, беспредельный ужас заткнул глотки оравшим недавно погромщикам. Кто мог из них, бросился наутек, так и не поняв, что случилось. Бессребреник, видевший все, воскликнул: — Браво, миссис Клавдия! Опершись, словно Геркулес, на свой железный брус, он не сводил глаз с прекрасной молодой женщины. На опустевшей площади осталось несколько убитых и раненых; в конторе, возле несгораемого сундука, тоже лежали трупы. Всюду кровь, всюду смерть… Миссис Клавдия, едва сдерживая отвращение, смотрела на жуткое зрелище, негромко говоря сама себе: — Что же делать! Мы не хотели этого; мы боролись за жизнь… — И будем бороться до конца, — подтвердил джентльмен. Желая поскорее освободить контору, он обратился к инженеру и Бобу, державшимся в стороне во время схватки: — Ну что вы стоите?.. Троньтесь с места… Сами видите, что могут сделать двое решительных людей… Инженер вел себя натянуто. Боб же, сраженный мужеством Бессребреника, отвечал: — С вами, хозяин, я готов идти хоть на край света… — Отлично, молодец!.. С разрешения хозяйки я назначаю вам награду в тысячу долларов, которую вы и получите, как только возобновятся работы. — Рассчитывайте на меня! — Что касается вас, господин инженер, ваше жалованье удвоится и вы будете получать процент с чистой прибыли… Гаррисон вздрогнул, прямо взглянул джентльмену в глаза и проговорил: — Я сделаю все возможное, чтобы спасти колодцы. — А про себя подумал: «Другие будут щедрее». В комнате, кроме них, никого не осталось, зловещая тишина походила на затишье перед бурей. С помощью Боба и Гаррисона Бессребреник прикатил в контору несколько пустых бочек; за ними нагромоздил множество ящиков. Когда импровизированное укрепление было готово, он вынул записную книжку и быстро что-то набросал, рассуждая вполголоса: — Посмотрим, сколько километров от Нью-Йорка до Нью-Ойл-Сити… Цифра получается внушительная… Миссис Клавдия воскликнула: — Ах, да!.. Я и забыла про ваше пари. — А про свое собственное?.. Ну и хорош же я!.. Вы ставили против меня, а я пытаюсь вернуть вам ваше богатство! Вот дилемма… — Все это не должно мешать нам подумать об ужине… Надеюсь, вы примете его от меня. — Сегодня — пожалуй… Я как ваш служащий, кажется, заработал его… Принимаю в счет жалованья.

ГЛАВА 7

Почему и еще раз почему. — Заблуждение нефтяной королевы. — Бессребреник хочет служить просто на жалованье. — Десять франков в день: разве это много? — В царстве нефти. — Прогулка.Столкновения между пограничными жителями в здешних местах весьма часты: рабочие на приисках, люди обыкновенно спокойные, и ковбои, народ агрессивный, ненавидят друг друга, как кошка собаку. Потасовка между ними начинается обычно из-за какой-нибудь безделицы, пустого спора в салуне. Сразу же пускаются в ход ножи и револьверы. Редко какая стычка обходится без убитых; но никто не заботится о них. Одним или двумя бродягами меньше — и слава Богу! Все знают, что место их очень скоро будет занято другими. Случается, что имуществу трактирщика наносится ущерб; но в конце концов посетители платят за убытки, и все улаживается ко всеобщему удовольствию. Иногда, впрочем, головы бывают разгорячены больше обыкновенного. И тогда побежденные спасаются в домах, как в крепостях, а победители, возбужденные порохом, кровью и водкой, осаждают их, стараясь добить окончательно. Если приходит подкрепление со стороны, затевается настоящая битва, длящаяся порой сутки — но не более. Бессребреник, хорошо знавший, по-видимому, нравы и характер местного люда, терялся в догадках о причинах продолжительности беспорядков во владениях миссис Остин. — Отчего, — обратилась она к нему, — эти буйства продолжаются не какие-нибудь сутки, а целых три дня, и притом все усиливаются? Бессребреник задумался на минуту, затем спросил: — Есть у вас враги? — Не знаю. — Приходилось ли вам иметь столкновения с ковбоями? — Ни прямо, ни косвенно. — Быть может, ваши рабочие задевали их? — Нет. — В таком случае здесь что-то непонятное. Эти беспорядки, как мне кажется, хорошо организованы: лишь только они затихают в одном месте, как тотчас же возгораются в другом. — Но с какой целью? — Чтобы завладеть вашим имуществом. — Вы меня удивляете!.. — Не уговаривал ли вас инженер уже и прежде продать ваши владения? — Да, в моих собственных интересах… — А главное, в интересах своих сообщников… — На каком основании вы говорите так? — На основании сведений, собранных в Фокс-Хилле по пути сюда… Выслушайте меня. До сих пор не трогали нефтяной королевы, потому что она кормила всю округу; но вчера, разрушив ее дом, магазины и колодцы, кто-то пытался взломать несгораемый сундук, где не было денег, но зато хранились купчие крепости, планы, межевые акты, — одним словом, все, что может интересовать землевладельца. Кроме того, шериф исчез — умер, по словам одних, бежал, как говорят другие, и охранительный комитет не подает признаков жизни. Не странно ли? Миссис Клавдия слушала внимательно и в душе соглашалась с джентльменом. Несмотря на все огорчения, она радовалась тому искреннему участию, которое принимал Бессребреник в ее судьбе. Не верилось, что этот преданный, заботливый господин не так давно отказался от ее руки. «Разве стал бы человек рисковать жизнью ради особы, совершенно ему безразличной?» — все чаще задавалась вопросом миссис Остин. Желая найти ответ на него, она приняла шутливый тон, представлявшийся странным в контрасте с серьезностью положения, и произнесла: — Ваш подарок придется как нельзя кстати. — Какой подарок? — удивился джентльмен. — Экземпляр басен мистера… да как его?.. Ну, помогите же… Лафонтена. Помните басню о молочнице? — Простите, мне жаль, что я позволил себе такую бестактность. Он говорил с обычной откровенностью, смотря прямо в лицо своей собеседнице, довольный оборотом, который принял разговор. Она улыбнулась: — Не извиняйтесь, эта шутка отлично подействовала, она подготовила меня к катастрофе. Благодаря вам я не одинока и не беззащитна. — Не преувеличивайте по своей снисходительности мою заслугу… — Без вас я бы погибла… Вы спасли все. — О, прошу, не торопитесь так!.. Помогать вам приказывал мне долг служащего у вас на жалованье. — Вы?.. Служащий? — Да, миссис Клавдия, теперь я не могу и не хочу быть никем иным… Приходится даже просить у вас назначить мне жалованье. Это избавит вас от благодарности. Я сам должен заботиться о себе. Не забудьте, что Бессребреник обязан выполнить условия своего пари. — Не понимаю вас… Вы хотите бросить меня? — Вовсе нет, коль прошу жалованье. Надеюсь, два доллара в день не слишком много? — Я думала, вы согласны разделить неудачу так же, как и богатство. — Невозможно. Если вы не согласны, буду принужден искать заработка в другом месте. — Умоляю вас! — Вы колеблетесь… Я стану возвращать вам излишек, если не все издержу… Согласны? — Приходится согласиться… Вы удивительный оригинал… — Зовите меня как угодно, а теперь пойдемте смотреть колодцы — убедимся в размерах убытка. — Хорошо. Только не взять ли несколько проводников? — Зачем? Если мы отправимся вдвоем, то сможем пройти незамеченными… Впрочем, вам лично не грозит никакой опасности… У янки много недостатков, но он уважает женщину… А мне все равно: сегодня… завтра… позднее… Я не дорожу жизнью. — Стало быть, вас к ней ничто не привязывает? — Ничто. Миссис Клавдия вздохнула и, не говоря ни слова, взяла Бессребреника под руку. Они ушли, оставив Боба сторожить дом, поколебавшаяся верность которого укрепилась обещанием тысячи долларов. Боб, со своей стороны, уговорил с дюжину рабочих вернуться к хозяйке. Пока это была маленькая горстка людей, но Бессребреник надеялся, что в мастерских ему удастся собрать вокруг себя и многих других. Самый город Фокс-Хилл, то есть коммерческий центр, где совершаются дела и живут должностные лица, был относительно спокоен. На улицах выстрелы раздавались изредка, и более никто не принуждал граждан плясать; дома уже не горели, и внизу, в долине, где расположен вонючий Нью-Ойл-Сити, только два-три столба дыма указывали на пылающие колодцы. Наступило затишье, но работы не возобновлялись. В салунах еще пьянствовало много народу. По мере того как миссис Клавдия и Бессребреник спускались вниз, поверхность почвы, растения, жилища, даже люди — все менялось. Наверху, в городе, воздух был еще чист, хотя и чувствовался довольно сильный запах нефти — на домах и тротуарах кое-где виднелись масляные пятна, — но внизу… было что-то неслыханное. Нет ни одной отрасли промышленности, равной добыче нефти по неопрятности и грязи. Пальмовое масло, оливковое, кокосовое, по выражению одного остроумного путешественника — Октава Сабо, жидкости приятные, даже поэтические. Нет в Южной Европе ни одного деревенского дома, где бы не было оливкового пресса. С оливковым маслом умеют обращаться все — не только повара и кухарки; из этого масла изготавливают прекрасное мыло. Нефть — масло совсем другое. От его запаха никуда не уйдешь. Пары так насыщают воздух, что происходят взрывы. На нефтяных промыслах все вокруг пропитано нефтью: грязь, в которой вы вязнете, каждая нитка вашего платья… Она овладевает всем вашим существом: забивается в нос, в глаза, в уши, даже в душу, — у живущих в этих местах только и разговоров, что о поднятии и упадке цен на нефть, о богатстве или оскудении того или иного колодца. Если вы остановитесь полюбоваться красотой природы, то с ветерком до вас донесется запах нефти, смешанный с ароматом диких цветов, и на поверхности озера вы увидите радужные пятна с металлическим отливом. Дома, мебель, железные дороги, лодки — все покрыто нефтью. Люди самые чистоплотные делаются грязными, неряшливыми. Когда одежда вся пропитывается жиром и делается слишком тяжелой, они с головы до ног одеваются во все новое у торговца готовым платьем, а старое бросают на улице, но ни в коем случае не сжигают, так как это может быть причиной пожара, от которого весь город превратится в развалины. Миссис Клавдия мужественно ступила на почву, из которой буквально на каждом шагу выступала нефть. Но Бессребреник, рассудив, что у него нет сменной пары, прежде всего принял меры предосторожности для сохранения своего костюма. Однако напрасны были все его старания! Нефть пробиралась вверх по сапогам и пропитывала их; затем настала очередь панталон, и не прошло и четверти часа, как джентльмен походил на ламповый фитиль в резервуаре. «Надо что-нибудь придумать», — решил Бессребреник. Они шли по берегу маленькой речки, извивавшейся по долине и носившей название Ойл-Крик (Масляная балка). Воды в ней не было видно из-за слоя масла, осаждавшегося на берегах в виде зеленой блестящей грязи. Местами в этой грязи виднелись застрявшие тележки, беспомощно протягивавшие к небу свои худые деревянные руки. Узкоколейная железная дорога была разрушена в нескольких местах: шпалы и рельсы сняты, вагонетки и локомотивы перевернуты. Бессребреник и миссис Клавдия шли по мосткам, настланным на болоте и также пропитанным жирной нефтью. На компаньонов посматривали, но скорее равнодушно, чем враждебно. Правда, ковбоев встречалось немного. Среди топкого жирного болота виднелись кучи всякого хлама: битые бутылки, тарелки, обломки ящиков, бочек, телег, всяких инструментов. На этом месте было до десяти богатых колодцев, дававших по пятнадцати тысяч франков прибыли в день, а теперь не доставлявших ни капли драгоценного масла. Срубы колодцев, взорванные динамитом, покачивались и грозили обрушиться. Для возобновления дела требовались большие расходы. При виде этого дикого и бесцельного истребления молодая женщина в первый раз ощутила приступ гнева. Невдалеке дюжина оборванных джентльменов, грубо смеясь, курила с вызывающим видом под большой черной доской с надписью белыми буквами «Курить воспрещается». — Я чувствую в себе ярость и злобу римского императора, — призналась миссис Клавдия. — И, может быть, как император, желали бы, чтобы у всех этих молодчиков была бы одна голова? — подтрунивал над ней Бессребреник. — Да… и с радостью пустила бы в нее пулю из револьвера. — А позвольте узнать, револьвер Нерона был системы Кольта или Смита и Вессона? При этой шутке весь гнев миссис Клавдии вмиг рассеялся; она звонко засмеялась, чем совершенно озадачила шумных громил. — Вот отлично! Смех принесет вам миллионы долларов. Он произвел на этот сброд больше впечатления, чем выстрелы из пушки. К несчастью, впечатление от странной веселости миссис Остин продержалось недолго. Ковбои, искавшие развлечения, вскорости нашли его. Пропитанные виски и нефтью, они стали толкать, бранить и бить старика, не способного защищаться. Из-под его красной шерстяной рубашки виднелась кирпично-красная кожа. Лица, выпачканного грязью, нельзя было рассмотреть, но по длинной пряди волос нетрудно было предположить, что он краснокожий. — Да ведь этот несчастный — Джо, старый индеец сиукс! — воскликнула миссис Клавдия. — Спасем его! — тотчас приготовился к схватке с мучителями джентльмен. — Смерть колдуну! — кричали ковбои и рабочие. — Отпустите этого человека, негодяи! — ворвался в толпу Бессребреник.

ГЛАВА 8