История неустрашимого капитана Кастаньетта [Эрнест Катрель] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Эрнест Катрель ИСТОРИЯ НЕУСТРАШИМОГО КАПИТАНА КАСТАНЬЕТТА

Предисловие

Предисловие

Вряд ли найдется хоть один из вас, друзья мои, кто никогда не слышал о Человеке с деревянной головой. В детстве я и сам частенько приходил к Дому инвалидов, чтобы увидеть этого храбрейшего из храбрых. Но какие-то роковые случайности, даже не могу точно сказать какие, всегда мешали мне познакомиться с ним.

Человек с деревянной головой, уверяли меня, — ужасный смутьян, больше всего на свете он любит играть в шары и чуть ли не каждый день ссорится на эспланаде со своими бывшими товарищами по оружию. Наверное, поэтому он перед смертью решил завещать им свою драгоценную голову, чтобы они пользовались ею в память о нем. Видимо, таким способом он хотел и после смерти участвовать в своей обожаемой игре.

А я сейчас расскажу вам историю неустрашимого капитана Кастаньетта, племянника знаменитого Человека с деревянной головой.

I РАННЕЕ ДЕТСТВО 1770–1793

Кастаньетт (его звали Поль-Матюрен) появился на свет в Париже 15 августа 1770 года, ровно год спустя после рождения мальчика, которому суждено было стать императором Наполеоном I. Кровавые эпизоды Революции происходили у него на глазах, и это сделало юного Кастаньетта настоящим философом. Он видел столько страданий, что в конце концов стал принимать все как должное. Да и к нему самому судьба не благоволила: к пятнадцати годам он успел трижды вывалиться из окна, дважды упасть в колодец и четыре раза — в реку.

Один из его приятелей выбил ему глаз кулаком за то, что Кастаньетт отказался кидать камни в королеву Марию-Антуанетту, когда ту вели на эшафот (16 октября 1793 года). «Подумаешь, — сказал он, вернувшись домой одноглазым, — я же был косым с двумя глазами, зато теперь наверняка не буду косить…»

II ОСАДА ТУЛОНА 1793

В 1793 году, в достаточной степени насмотревшись на кровавое торжество Революции, Кастаньетт решил, что лучше ему пойти в солдаты и отправился к дяде, который был тогда сержантом знаменитого полка санкюлотов. Мне не хотелось бы, дети мои, чтобы вы подумали, будто эти самые санкюлоты[1] ходили совсем без штанов, как какие-нибудь шотландцы, которые предпочитают юбки. Нет, санкюлотами называли самых яростных республиканцев, и только из-за того, что они носили вместо коротких штанов с шелковыми чулками длинные брюки из грубой материи, а это считалось в те времена ужасным нарушением правил хорошего тона. Итак, Кастаньетт уехал в Тулон, предстал там перед самим Бонапартом и так понравился молодому военачальнику, что тот приказал немедленно принять новобранца в батальон департамента Кот-д’Ор, который сразу же был послан в атаку на Гибралтар.

17 декабря солдаты пошли на приступ, и юный Кастаньетт проявил такие чудеса храбрости и так напропалую рисковал, что английским ядром ему оторвало левую руку. Заглянув в походный лазарет, где лежали раненые, Бонапарт увидел там своего отважного рекрута.

— Как?! Ты уже покинул поле боя?! — Ни в коем случае, мой командир! Как только я смогу снова взяться за оружие, я стану служить своему Отечеству! — Сколько тебе лет? — Двадцать три года. — Как мне жаль, что тебя так покалечили! Я всем сердцем сочувствую тебе! — Вы очень добры, мой генерал, но не стоит так уж меня жалеть и тем более сочувствовать. Понимаете, в левой руке у меня как раз начинался чертовски мучивший меня ревматизм, а теперь я совсем выздоровел от него. — Капитан, — обратился Бонапарт к одному из своих адъютантов, — прикажите пришить сержантские нашивки к рукаву этого славного воина: они помогут ему скорее, чем повязки лекарей!

III АРКОЛЕ 15, 16 и 17 ноября 1796 года

Три года спустя, при Арколе, Кастаньетту снова выпал случай быть замеченным своим молодым генералом. Вы, конечно, не раз видели, дети мои, картинки с изображениями знаменитой атаки на Аркольский мост. Трижды французы бросались на приступ, и трижды австрийцы отбрасывали их назад. Бравые гренадеры Ожеро дрогнули под дождем снарядов.

Тогда Бонапарт сам возглавил войско со знаменем в руках и кинулся вперед, не обращая внимания на пули и пушечные ядра, сыпавшиеся со всех сторон. Прикрывая командующего своим телом, генерал Ланн получил три ранения. Адъютант Наполеона Мюирон, который уже спас ему жизнь при осаде Тулона, был убит совсем рядом с ним. И именно здесь то же ядро, которое убило Мюирона, оторвало у бедняги Кастаньетта обе ноги. Бонапарт, который решил, что надо покинуть Арколе в тот же вечер, когда французами была одержана грандиозная победа, обходя войска, обнаружил увечного сержанта в повозке с другими ранеными. — Это ты? Опять тебя задело? — удивился Бонапарт, узнав старого знакомого. — Вы же видите, мой генерал. На этот раз — ноги: вороватое ядро украло у меня обе сразу. Ну и замечательно, не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится… — Какое же в этом счастье? — Понимаете, мне кажется, что без этого маленького несчастья могло бы произойти большое: я отступил бы перед огнем противника. Ядро помешало мне стать трусом, потому и стоит поблагодарить его за это. — Побольше бы таких «трусов», как ты, только с ними и можно выигрывать сражения. Ты кажешься мне очень мужественным и славным парнем, и я сожалею, что уже не смогу помочь твоей военной карьере. Ведь теперь-то ты наверняка оставишь службу? — Вот теперь как раз ни за что, мой генерал! Сразу видно, вы меня совсем не знаете. Если позволите, я продолжу кампанию в кавалерии, и деревянные ноги не помешают мне крепко сидеть в седле! — Да ты действительно храбрый солдат! Когда окажешься вне опасности — заходи ко мне за эполетом, ты его заслужил! Три месяца спустя у Кастаньетта было больше одним серебряным эполетом (он получил офицерский чин), но оставалось одним глазом, одной рукой и двумя ногами меньше.

IV ВЕНЕЦИАНСКАЯ ПАСХА Май 1797 года

После веронского кровопролития Кастаньетт оказался лежащим среди убитых на поле боя. Когда, через несколько часов, его все-таки нашли живым, то узнали только по деревянным ногам. Ударом вражеской сабли ему снесло все лицо: теперь у него не было ни лба, ни глаз, ни носа, ни щек, ни губ, ни подбородка.

Несколько дней его лечили, а когда он первый раз посмотрелся в зеркало, безудержно расхохотался. «Надо признаться, физиономия у меня единственная в своем роде, и все случившееся опять-таки пошло мне на пользу, — думал он. — Судьба не перестает играть мне на руку. Я косил — мне выбили глаз; меня мучил ревматизм в левой руке — мне оторвало эту руку; только я собрался отступать под огнем — меня лишили обеих ног, так что я не смог совершить трусливый поступок, и волей-неволей стал героем. Я всегда сокрушался, что во мне всего пять футов четыре дюйма роста — и вот теперь у меня чудесные деревянные подпорки, с которыми я достиг целых шести футов. Наконец, только вспомнить, какой у меня был крючковатый нос, какой смешной рот, какой бесформенный подбородок, — и где это всё? Один удар сабли — и ничего безобразного не осталось! Теперь я могу заказать себе рожу по вкусу, да к тому же и бриться больше не придется!» Прошло немного времени, и Кастаньетту сделали восковое лицо. Ему еще не исполнилось и тридцати, и он отбыл в Египет.

V ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД 1798–1799

В течение некоторого времени бравому лейтенанту Кастаньетту явно не везло: фортуна отвернулась от него, и его ни разу не ранили. Однако, когда армия Бонапарта шла по жаркой пустыне, его восковое лицо растаяло и расплылось. И именно в таком состоянии он встретился с Наполеоном. — Неужели это ты, мой славный Кастаньетт? Эк тебя угораздило! Прямо не узнать! Бедняга, не стесняясь, рассказал генералу о своих злоключениях. — Ничего, ничего. Если мы оба доберемся до Каира, я помогу тебе купить серебряное лицо!

25 июля войска вошли в Каир, 26-го Кастаньетт постучался в дверь к генералу Бонапарту. — Мой генерал, я пришел за лицом, которое вы изволили мне пообещать… — У тебя оно будет, да еще такое, о каком ты даже и не мечтаешь! Но нужно некоторое время на то, чтобы изготовить его. Подожди несколько дней — и получишь из моих рук. Что же произошло на самом деле? Две недели спустя Бонапарт назначил генеральный смотр войскам. «Вот ненадежный тип, — горестно думал Кастаньетт, — это же надо: забыть о своем обещании! Да уж, наверное, он отложил дело с моей новой физиономией в долгий ящик…» Но вы сейчас увидите, дети мои, как храбрый воин ошибался! Бой барабанов возвестил, что генерал собирается выступить с речью. Перед ним выстроились десять тысяч человек, но было так тихо, что муха пролетит — услышишь… Бонапарт приказал лейтенанту Кастаньетту предстать перед строем и тогда, в присутствии всех своих храбрецов, сказал ему: — Лейтенант, вы сумели доказать свою храбрость, а это было нелегко, учитывая все обстоятельства. Ваши боевые товарищи, желая выразить свое страстное восхищение вами, попросили меня от их имени преподнести вам это почетное лицо, которое заменит потерянное вами под жарким солнцем Египта. Приблизьтесь ко мне! Кастаньетт почувствовал, что его деревянные ноги выстукивают по бокам лошади дробь не хуже барабанных палочек, которые старались вовсю. Хорошо, что он сидел верхом, не то непременно бы упал прямо носом в землю. Ах да, у него ведь теперь не было носа — чем же было падать? Под крики «виват!» всей армии офицер-герой получил из рук генерала изумительное серебряное, украшенное насечкой лицо. На лбу крупными буквами были выгравированы такие слова: «КАСТАНЬЕТТУ ОТ ЕГИПЕТСКОЙ АРМИИ». Губы на этом чудесном лице были сделаны из розовых кораллов, глаза — из драгоценных сапфиров, нос усыпан рубиновыми веснушками, зубы — чистый белоснежный жемчуг, а на щеках искусный гравер золотыми буквами обозначил названия битв, в которых довелось принимать участие нашему храбрецу. Но каким бы ни было его удивление от созерцания столь необычайной награды, как бы ни был он растроган, все эти чувства удвоились по силе, когда Кастаньетт снова услышал барабанную дробь и увидел, как вперед выходит полковник. А полковник между тем провозгласил громовым голосом: — Во имя Республики и в знак благодарности за заслуги перед Отечеством лейтенант Кастаньетт отныне становится капитаном нашего полка! Услышав приказ о своем назначении, наш герой побледнел и задрожал, как девчонка, впервые пришедшая на исповедь. Ему пришлось спешиться. Это был самый прекрасный день в его жизни.

VI ЧУМА В ЯФФЕ 1799 год

И вот теперь мы обнаруживаем нашего смельчака Кастаньетта в лазарете Яффы. Чума несет с собой чудовищное, невиданное опустошение; армию так и сметает ее бурным потоком; кажется, что чума воюет на стороне турков и мечтает отомстить за них. Там, где оказались бессильными ядра и шрапнель, торжествует чума. Невидимый враг стучится во все двери, наступает со всех сторон. Тягостным зрелищем был тогда расположенный в Яффе лазарет, и требовалось немало мужества, чтобы решиться хотя бы заглянуть туда…

Тем не менее Бонапарт в сопровождении боевых генералов Бессьера и Бертье, своего распорядителя кредитов Дора и главного врача Деженетта не только решился на это, но и не испугался беседы с теми, кто страдал больше других, мало того, он прикасался к их ужасным ранам, чтобы подбодрить несчастных и внушить им веру в выздоровление. Среди больных он заметил Кастаньетта и сразу же подошел к нему.

— Ах, это ты, бедный мой герой! Что же, всякий раз, как я зайду в какой бы то ни было лазарет, я найду тебя там? — Ей-богу, мой генерал, теперь-то мне кажется, что дело дрянь, что на этом будет поставлена точка. Но до чего же грустно, оставив на полях сражений чуть ли не все свои конечности, подыхать на больничной койке, словно презренный буржуа! — Деженетт, — обратился Бонапарт к главному врачу, стоявшему подле него, — сделайте все, понимаете, абсолютно все, чтобы спасти этого человека. Это один из самых храбрых моих офицеров, и я очень им дорожу. Понимаете? Надо сделать все возможное и невозможное! И, пожав руку невыносимо страдавшему от чумы Кастаньетту, генерал двинулся дальше. Час спустя Деженетт вернулся к бравому вояке, которого и узнать-то теперь было трудно, так он был измучен болезнью, и сказал ему: — Не могу и не хочу скрывать от вас, дорогой, что жить вам осталось всего лишь несколько мгновений… Но все-таки есть один-единственный шанс спасти вас, и это операция, которой, честно вам скажу, мне еще никогда не доводилось делать и которая заставила бы отступить самого бесстрашного… — Что за операция? — Замена желудка! — Только-то? Приступайте, доктор, с этим мерзавцем я так намучился, что рад от него отделаться! — Вы еще шутите! — вздохнул Деженетт, подозвал своих ассистентов и взялся за инструменты.

Кастаньетт даже не пошевелился. Первый сделанный скальпелем надрез он встретил веселым насвистыванием: конечно же это была мелодия «Марсельезы». Часом позже дело было сделано: у храбреца появился новый — двойной кожаный — желудок, и он был спасен!

VII ВОЗВРАЩЕНИЕ БОНАПАРТА ВО ФРАНЦИЮ 1799 год; 17 вандемьера VIII года; 18 брюмера

22 августа Бонапарт приказал выпустить прокламацию, в которой объявлял своей армии о том, что возвращается во Францию, а командование войсками поручает генералу Клеберу. Кастаньетт был потрясен и подавлен этим известием: Бонапарт всегда был его любимым героем. Храбрецу казалось, что родная Франция навеки потеряна для него. И тем не менее он рискнул обратиться к Бонапарту с просьбой разрешить ему сопровождать генерала, ссылаясь на изменившееся в связи с многочисленными ранениями состояние здоровья. И Бонапарт дал такое разрешение. Во время морского перехода наш славный Кастаньетт не раз нашел случай возблагодарить Провидение за все, что с ним случилось. «Да уж, мне неслыханно повезло! — думал он, глядя, как страдают от качки его спутники. — Просто неслыханно! Как я мучился от морской болезни во время предыдущего плавания! А теперь благодаря моему новому двойному кожаному желудку остаюсь свеженьким как огурчик! Если бы все, кто путешествует морем, знали, до чего удобно и приятно иметь такой желудок, они непременно обзаводились бы им, прежде чем пуститься в плавание…» 9 октября (17 вандемьера VIII года) флотилия, направлявшаяся во Францию, встала на рейд во Фрежюсе. Опасное плавание среди вражеских судов продолжалось ровно сорок один день. 16 октября, после триумфальных приемов, устроенных в честь его генерала последовательно в Эксе, Авиньоне, Балансе и Лионе, где все происходило особенно бурно и торжественно, Кастаньетт прибыл в Париж. В каждом из городов, где делали привал и принимали восторги толпы, сияющее лицо нашего капитана вызывало всеобщее восхищение, и Бертье, начальник штаба триумфатора, не раз испытывал жгучую зависть и ревность по отношению к своему подчиненному, которого встречали такими сумасшедшими овациями. Итак, Бонапарт прибыл в Париж. Столичный гарнизон, да и сами парижане встретили его с энтузиазмом, правительство — более чем холодно, даже враждебно. Бонапарт сделал вид, что удалился от дел, как уже было после взятия Тулона и заключения Кампоформийского мирного договора. Он встречался лишь с учеными и некоторыми особоприближенными, преданными ему душой и телом людьми, среди которых в первых рядах находился, естественно, наш друг капитан Кастаньетт. Бедняга решил всего себя отдать в распоряжение того, кого уже заранее считал будущим властелином мира. Ни одна жертва не показалась бы ему чрезмерной, если бы она понадобилась для восшествия на престол его героя. И он оказывал свои неоценимые услуги с такой скромностью, почти в тайне, что казалось, будто он в долгу перед тем, кто на самом деле чуть ли не всем обязан ему. Но он был небогат, наш храбрец. Один за другим продал он все жемчуга, вставленные в его челюсти в Египте, все они были заменены фальшивыми. Потом настал черед и драгоценных камней, украшавших его серебряное лицо. Вырученные за них деньги, разумеется, шли в помощь будущему императору. А когда тот спрашивал, откуда у отважного капитана такие средства, Кастаньетт отделывался какими-то россказнями про поддержку семьи, хотя на самом деле это он содержал свою семью благодаря строжайшей экономии личных расходов. Таким образом Кастаньетт принимал участие в построении огромного здания будущей Империи, внося туда и свою золотую песчинку. 18 брюмера, когда Мюрат, стоявший во главе гренадеров, захватил зал заседаний Совета пятисот, Кастаньетт присутствовал при операции и, закрывая своим телом Бонапарта, получил в живот такой сильный удар кинжалом, что кинжал этот сломался. Вечером, ложась спать, наш герой обнаружил обломки лезвия в своем камзоле. Сначала сгоряча Кастаньетт не почувствовал ни малейшего недомогания: ну, чуть-чуть не хватало воздуха, но кто с таким считается? Но постепенно нехватка воздуха становилась все более и более заметной, дыхание героя стало свистящим, мало того, ему казалось, будто холод проникает в его тело. Оказалось, что у несчастного здоровенная течь в желудке. Другой потерял бы голову от подобного открытия, другой, но не Кастаньетт — ему ли было терять голову от такой малости? Он взял платок, заткнул им дыру, чтобы помешать дальнейшей утечке воздуха, и отправился к знакомому сапожнику, тачавшему сапоги для его друзей, выбрал в его мастерской кусок шевро цвета бедра испуганной нимфы, особо модного в ту эпоху, и залатал рану. Как он благословлял Деженетта, испытав огромное облегчение после столь несложной операции! Он был исцелен, теперь он абсолютно здоров! Только много позже, с наступлением старости, самочувствие его стало иногда ухудшаться, да и то лишь в те часы, когда приближалась гроза.

Прошло несколько месяцев, и только тогда Бонапарт, ставший к тому времени первым консулом, узнал о жертвах, которые принес ради его возвышения Кастаньетт, догадался, насколько этот человек предан ему лично — предан настолько, что это едва не стоило ему жизни. — Почему, мой храбрец, ты никогда ни о чем не просил меня? — попытался выяснить Бонапарт. — Все вокруг, проявляя преданность, требуют за это немедленной и дорогой платы, один ты проливаешь ради меня кровь и истощаешь свои скудные средства, ничего не прося взамен… — Понимаете, мой генерал, вы ведь для меня — настоящее божество, и я отлично понимаю, что культ божества требует жертв и расходов. Кроме того, одно только пожатие вашей руки делает меня более счастливым, чем любые награды, чины и титулы. И потом, представьте себе, мой генерал, какой из меня получился бы полковник! Можете ли вы вообразить во главе полка человека с деревяшками вместо ног и маской вместо лица? — Что же, получается, мне и пообещать-то тебе нечего? — О нет, вам есть, что пообещать, мой генерал! И, выполняя это обещание, вы сделаете меня уже совершенно счастливым. Пообещайте никогда не исключать меня из рядов действующей армии, каким бы бессильным и беспомощным на вид я ни казался. Пообещайте бедному капитану Кастаньетту возможность умереть за вас на поле боя. Снимите с меня эполеты, если я больше не смогу командовать солдатами, но разрешите мне повсюду следовать за вами — не во дворцах, разумеется, которые скоро станут для вас привычным местом жительства, а на полях сражений, где я всегда смогу, надеюсь, на что-то сгодиться, пусть даже только для того, чтобы получить в грудь пулю, коей в другом случае суждено было бы избавить вас навеки от более проворного и более полезного вашего слуги, чем несчастный Кастаньетт! Бонапарт был очень взволнован. Покидая нашего друга, он думал о том, существует ли на свете что-либо невозможное для человека, под командованием которого служат такие герои.

VIII ОТ МАРЕНГО ДО ФРИДЛАНДА 14 июня 1800 года; 14 июня 1807 года

Как это ни печально, дети мои, я вынужден сказать вам, что Бонапарт снова увиделся с друзьями своих тяжелых дней только тогда, когда для него снова наступили тяжелые времена. Нет, не то чтобы он позабыл их, просто был слишком занят делами государственной важности. И вот, чем могущественнее становился Бонапарт, тем дальше от него держался наш приятель капитан Кастаньетт. 2 декабря 1804 года в Соборе Парижской Богоматери должна была состояться двойная церемония: венчание и помазание на царство императора. Несмотря на трескучие морозы, Кастаньетт решил посмотреть хотя бы, как двигается кортеж.

Но и тут бушующая толпа смела нашего бравого офицера. Его повалили на стылую землю, повредили ему колено деревянной ноги, а от удара о камни на дороге у него сразу же стала вспухать огромная шишка на голове. «Да уж, ничего не скажешь, похожи у нас судьбы, — прошептал капитан, с трудом поднимаясь. — В то время, как на молодого орла надевают корону, верного служаку венчают шишкой на башке! Что ж, каждому — по заслугам…» Надо сказать, что к тому времени наш друг успел уже отличиться в битвах при Маренго и при Гогенлиндене, чуть позже — при Ульме, где под ним был убит его боевой конь. Накануне сражения под Аустерлицем именно он, явившись туда инкогнито, обеспечил своему старому другу триумфальную встречу со стороны гренадеров императорской гвардии и первым зажег сделанный из пучка соломы факел, чтобы осветить эту торжественную церемонию. В кровавой битве при Аустерлице он проявил чудеса героизма, но об этом знали только его умирающие на поле боя враги: капитан Кастаньетт считал недостойными настоящего солдата рассказы о собственных подвигах. Везде, везде — под Йеной, Эйлау, у Фридланда — он сражался не на жизнь, а на смерть, удовлетворяя единственную страсть: стремление честно служить своему Отечеству и своему императору.

IX ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА С ДЕРЕВЯННОЙ ГОЛОВОЙ

Теперь я хочу рассказать вам, дети мои, откуда взялось у Барнабе Кастаньетта, дяди нашего героя, прозвище Человек с деревянной головой, под которым он так прославился. — Боже мой, дядюшка! — воскликнул однажды капитан, явившись навестить дядю. — Что с вами? Вы худеете на глазах! Вы печальны, как крик кукушки в лесу! Если так будет продолжаться, скоро от вас и вовсе ничего не останется… Вам следует тотчас же рассказать мне, чем вызваны подобные перемены в вашем состоянии и настроении.

— Нет-нет, это все глупости, пустяки, тебе не понять… — От глупостей и пустяков с человеком не может произойти ничего подобного. Неужели это потому, что после стольких воинских подвигов вы всё еще остаетесь сержантом? — Никоим образом. Я всегда выполнял только свой долг, и не станем больше говорить об этом. — Тогда, значит, вы страдаете от старых ран? — Не хватало только думать о такой малости! Нет. Но если уж ты так настаиваешь, я скажу тебе всю правду. Вот она. Я попросил руки одной юной девушки, а она отказывает мне под тем предлогом, что шестью ударами сабли мне настолько изуродовали лицо, что ей теперь не понять, каким был мой нос и был ли он у меня вообще!

— Да, но разве эта девушка не понимает, что шрамы, подученные в битве, только украшают воина? — Может, и понимает, но все равно я кажусь ей очень некрасивым. К тому же она ясно сказала, что выйдет замуж только за блондина, а у меня волосы седые, как хвост моей лошади! Кастаньетт глубоко задумался, слушая рассказ о горестях своего дядюшки. Он очень любил старого вояку и готов был на любую жертву, лишь бы тот был счастлив. И вот однажды утром он отправился к Деженетту. — Доктор, вы когда-то вернули меня к жизни, а не могли бы вы хоть немножко починить моего дядюшку? — А что беспокоит твоего дядюшку? — Шесть шрамов от сабельных ударов на лице, отсутствие одного глаза и седые волосы. — И чего же он хочет? — Хочет вернуться к своим двадцати пяти годам, заполучить светлые волосы, розовые губы и маленькие закрученные усики. Все дело в том, что он жаждет жениться, а девушка, которую он выбрал в невесты, считает его пока слишком уродливым. — То, о чем ты просишь меня, сделать довольно трудно, но в общем-то я делал и не такое! Вот только не знаю, за кого ты меня принимаешь, когда предлагаешь починить твоего дядюшку. Неужели ты думаешь, что я стану возиться со старьем, будто холодный сапожник? Нет, я работаю только с новыми материалами, понимаешь? Скажи своему дяде, что я могу поменять ему всю голову сразу, а штопать да латать ту, которая у него есть, — не моя забота! — Замена дорого обойдется? — Все зависит от того, на что менять. Скажи ему, что серебряная голова обошлась бы ему в шесть тысяч франков, но она не только дорогая, но и очень тяжелая. Со своей стороны, я рекомендую скорее самшит, или букс. За пять сотен можно подучить весьма презентабельную голову с волосами чистого шелка, с эмалевыми глазами и с зубами из гиппопотамовой кости. — Значит, волосы будут светлыми? — Если ему так хочется… — А усики будут? — Закрученные, как ты говорил. — Он будет выглядеть двадцатипятилетним? — Могу сделать так, что ему будет на вид четырнадцать. Цена останется такой же. — Отлично. Приготовьте ему новую голову к следующему четвергу. Я приведу к вам дядю. Лечите его так, будто это я в ваших руках. — Не беспокойся, все получится как нельзя лучше!

Кастаньетт вышел от доктора в радужном настроении. Он прямиком отправился к ювелиру и продал ему свой правый сапфировый глаз за пятьсот франков, причем за те же деньги ему сразу же вставили в орбиту фальшивый камень, почти не отличавшийся от настоящего. Потом наш герой пошел к дяде. — Начинайте поправляться, дядюшка, хватит чахнуть: скоро вы сможете жениться на своей красавице! — Это каким же образом? — Через неделю вам исполнится двадцать пять лет! — Ты хочешь сказать — пятьдесят пять? — Я хочу сказать именно то, что говорю. К тому же вы станете блондином. — Блондином?! — Да-да, и с маленькими закрученными усиками, и с розовыми губами. Вот только придется позволить доктору отрезать вам голову… — О, Господи! Тут надо поразмыслить хорошенько!

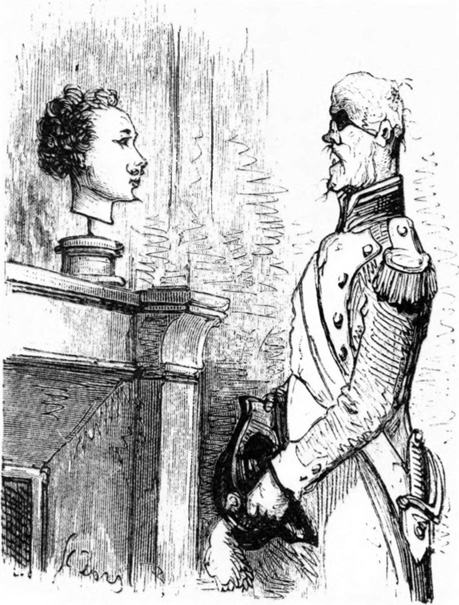

— Ваша новая голова уже заказана, и на следующий четверг назначена замена. Действительно, в следующий четверг, в назначенный час дядя с племянником явились на прием к доктору Деженетту. Голова стояла на каминной полке и была чудо как хороша. Губы нежно улыбались, а светлые волосы были в таком изобилии, что позавидовала бы и шведка. Барнабе, который все-таки немного сомневался в необходимости операции, когда шел к доктору, увидев этот шедевр, немедленно на нее решился. — Боже! Неужели эта прекрасная голова может стать моей? — И навсегда. — Скорее, доктор, скорее избавьте меня от этого ужаса, который я столько лет проносил на плечах! Мне не терпится стать двадцатипятилетним!

Не рассчитывайте, дети мои, на то, что я стану сейчас рассказывать об операции во всех подробностях. Впрочем, она так быстро закончилась, что пациент едва заметил хирургическое вмешательство. На то, чтобы отпилить верхушку его черепа, снять ее, как крышку у кастрюли, вынуть большой ложкой мозги и перенести их в новую голову, потом отрезать старую от шеи, заменить ее самшитовой, наложить швы и прибить кое-где серебряные гвоздики, чтобы лучше держалось, потребовалось смехотворно малое время. Кажется, я дольше рассказываю о том, как и что делал доктор, чем он проделывал все это. Поглядев на себя в зеркало после окончания операции, дядюшка Барнабе не мог удержаться от восхищенного восклицания: — Вот это красота! Вот это я понимаю! И ринулся к двери. — Погодите! — остановил его хирург. — Мне нужно еще предупредить вас об особых мерах предосторожности. Не забывайте в течение недели носить на шее теплое кашне, иначе вам не избежать чудовищной ангины и зверской зубной боли. Месяц спустя Барнабе обвенчался с той, кого он так любил, и Кастаньетт, весь украшенный лентами, как шест с призами на народном гулянье, сказал своей новой тетушке: — Позаботьтесь о том, чтобы он снова не потерял голову! Такие операции не всегда увенчиваются подобным успехом…

X ЭССЛИНГ И ВАГРАМ 22 мая и 6 июля 1809 года

Когда наступил рассвет второго дня сражения при деревушке Эсслинг, уже совершенно отчаявшиеся австрийцы, которыми командовал эрцгерцог Карл, очертя голову бросились в бой. Французы сопротивлялись во много раз превосходившему их числом противнику с такой же твердостью и неустрашимостью, как и накануне. Наполеон перешел в наступление и двинул свои войска прямо в центр вражеской линии фронта. Австрийский главнокомандующий выхватил у кого-то, кто стоял к нему поближе, полковое знамя и бросился вперед, пытаясь увлечь за собой растерянных солдат. Кастаньетт, увидев это, накинулся на него, как лев, и в конце концов, сражаясь один против десяти, завладел знаменем. Как вы думаете, что он сделал после этого, дети мои? Вы бы на его месте, наверное, радостным криком возвестили бы о своей победе над превосходящими силами противника и отнесли бы завоеванное знамя императору, гордые тем, что можно таким образом прямо на поле битвы восстановить старое знакомство с другом, ставшим теперь владыкой мира. А наш капитан поступил совершенно иначе. Дядя Кастаньетта (знаменитый Человек с деревянной головой) бился с австрийцами плечом к плечу с племянником. У бедняги не было никаких шансов на то, чтобы его мужество оценили, как оно того заслуживало. Барнабе так и оставался сержантом. И вот до чего додумался Кастаньетт. Он отдал дяде вражеское знамя и сказал: — Держите, дядюшка! Вы женатый человек, отец семейства, вы очень нуждаетесь в том, чтобы продвинуться. А я холостяк и совершенно лишен честолюбия. Возьмите это австрийское знамя и отнесите его императору — вы вернетесь с эполетами, и моей тетушке будет очень приятно узнать, что теперь она — жена офицера! Разве это не благородный поступок? Сколько из вас способны на такое? Под Ваграмом боевой конь Кастаньетта встал на дыбы и понес его в самую гущу вражеского войска. В какой-то момент наш храбрец обнаружил, что он — без оружия в руках и совершенно один — находится среди беснующихся противников.

Удар сабли врага — и вот уже Кастаньетт, не почувствовав боли, лишается внутренностей! Шальная пуля скользит по его правой щеке и напрочь отрывает ухо! — Ах, разбойники! — возмущенно заорал тогда Кастаньетт. — Теперь вам понадобились мои уши! Вы попортили мое почетное лицо и отняли у меня дивный кожаный желудок, подаренный мне моим другом Деженеттом! Так вот же вам за это, вот же вам! Наш герой быстро отстегнул один из деревянных протезов, заменявших ему ноги, и принялся бешено вращать им у себя над головой. Деревяшка превратилась в грозное оружие, и Кастаньетт вернулся в свой полк с тремя пленниками.

XI МОСКОВСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ БЕРЕЗИНУ КОВНО 21 октября 1812 года; 29 ноября 1812 года

В роковом для французов 1812 году мы находим нашего героя на берегах речки под названием Березина. Поскольку у Кастаньетта оставалась всего одна рука, уцелели лишь грудь и мозг, он во время русской кампании меньше других страдал от лютых холодов. В то время, как его товарищи по оружию отмораживали ноги, он благословлял свои деревяшки; когда тысячи мучеников вокруг умирали от голода и болезней, он благословлял свой кожаный желудок. Но и с ним случилось несчастье: под ним вражеским снарядом убило лошадь, и ему пришлось продолжать отступление пешком. И вот тут-то ему стало не хватать сил. Сначала он пытался идти вровень со всей отступающей армией, но довольно скоро оказался в хвосте. Десяток увечных составлял печальный арьергард, и это был авангард смертников. Некоторое время инвалиды старались идти след в след за своими более удачливыми товарищами, но старания их оказались безуспешными: один за другим они падали в снег, снег покрывал их тела, а те, кто еще в состоянии был идти, оглядываясь назад, видели, что несчастные их друзья становятся добычей волков, и их бросало в дрожь от мысли, что и их раньше или позже ожидает та же участь.

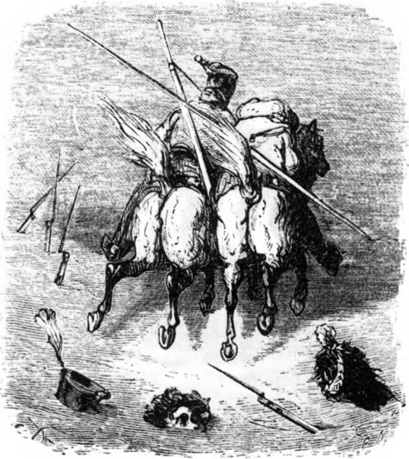

В конце концов Кастаньетт остался один посреди обледенелой пустыни. У него уже не было сил двигаться вперед, не было никакой надежды на помощь, и он мог только молиться Богу, чтобы Господь послал ему быструю смерть. Капитан свалился в снежный сугроб, и очень скоро вороны, эти воздушные казаки, стали кружиться над ним. Он собрал все силы и попробовал подняться, но мороз сковал его, и тело довольно быстро потеряло всякую чувствительность. Хищные птицы продолжали кружить над несчастным капитаном, самые смелые из них даже садились на него, надеясь хорошенько полакомиться свежей добычей. Но каково же было их разочарование, когда они обнаружили серебряное лицо, деревянные ноги и кожаный желудок! Тут появился отряд казаков. Они издали заметили стаю воронов, слетевшуюся на снег, и поняли, что под снегом человеческое тело, которое птицы собираются растерзать. Надо сказать, казаками в этот момент двигала отнюдь не жалость, а одна лишь алчность. Они бросились галопом вперед и окружили нашего героя, быстро разогнав пернатых своих соперников ударами пик.

Сначала казаки прибрали к рукам оружие Кастаньетта, а потом, поскольку он лежал лицом вниз, перевернули тело, казавшееся им трупом, чтобы проверить, нельзя ли тут поживиться еще чем-нибудь. Каковы же были удивление и радость грабителей, когда они обнаружили серебряное лицо героя, украшенное драгоценными камнями! Каждому хотелось забрать богатую добычу себе, возник спор, потом он перешел в драку, пустили в ход оружие, и постепенно битва между казаками стала такой ожесточенной, что в конце концов в живых остался только один из них. Убедившись, что он остался единственным обладателем драгоценных трофеев, казак попытался лишить Кастаньетта лица, но оно было приделано крепко и хорошо держалось, поэтому грабителю пришлось приложить неимоверные усилия.

И вот, прикладывая эти усилия, сдирая лицо с места, он свернул шею Кастаньетту так, что лицо его оказалось обращенным к спине. Уверяю вас, дети мои, что никто, кроме нашего героя, не выдержал бы подобного испытания! Казак, между тем, вскочил на своего коня и галопом удалился, оставив несчастного Кастаньетта еще более изувеченным, чем когда-либо. Бедный наш капитан лежал под трупами тех, кто несколько минут назад пытался лишить его единственной ценности: серебряного лица…

Это «покрывало» из еще теплых человеческих тел понемногу согрело нашего героя, а боль, которую он испытал от грубых действий казака-грабителя, привела его в чувство. Он открыл свой единственный глаз, огляделся, оценил свое положение и пожалел о том, что Господь позволил ему уцелеть и на этот раз. Он не мог понять, почему вокруг столько вражеских трупов, но он решил подняться на ноги, чтобы позаимствовать у тех, кто намеревался ограбить его, их теплую одежду. И как же он изумился, когда наконец поднявшись, обнаружил, что, вместо того чтобы идти вперед, пятится назад! Он захотел дотронуться до своего лица — и рука запуталась в волосах! Он почувствовал покалывание в горле, коснулся шеи и понял все! Вас, вероятно, нисколько не удивит, дети мои, что свернутая на пятидесятиградусном морозе шея капитана так и осталась свернутой. И только следующей весной, когда снег начал таять, голова Кастаньетта вернулась в правильное положение. А пока… «Что ж, значит, теперь я — хочу не хочу — смотрю назад, — подумал капитан Кастаньетт. — Бедную мою голову скрутили, как пробку от бутылки… Это, конечно, некрасиво, но, как всегда, можно найти и хорошую сторону случившегося. Берегитесь те, кто захочет меня преследовать! Вам не удастся застигнуть меня врасплох! Теперь я сам, сразу же распознав ваши намерения, смогу подстроить вам ловушку!» Он снял с мертвых казаков самые теплые вещи и надел их на себя. Когда Кастаньетт закончил переодевание, то стал выглядеть, как настоящий калмык.

У горы трупов бродили две уцелевшие лошади. Кастаньетт решил воспользоваться одной из них как верховым животным, а вторую убил, чтобы как следует поужинать. Бедный, бедный капитан Кастаньетт! Вы видите, дети мои, до чего он дошел!

Бесстрашный воин вскочил в седло — так, как привык делать многие годы, — но, вы же понимаете, теперь лицо его (вернее, то, что от него осталось) оказалось обращенным к крупу. Поэтому ему пришлось повернуться спиной к голове лошади, ведь только так он мог скакать в нужном направлении. Наряд, который он позаимствовал у убитых казаков, помог ему беспрепятственно проходить через все русские посты. Когда кто-то обращался к Кастаньетту, он показывал на место, где прежде находилось ухо, и обратившийся сразу понимал, что этот бедный «калмык» глух как тетерев, а увидев то, что осталось у капитана от лица, соображал, что тот к тому еще и нем как рыба. Приблизившись к польской границе, Кастаньетт решил зайти в попавшуюся ему на пути избу и попросить там еды. В горнице, у огня, уже сидел один казак, и перед ним на столе стоял роскошный ужин. Когда казак стал расплачиваться с хозяевами, то вместо денег достал из кармана чистейшей воды жемчужину. «Ах, как интересно! — тотчас же подумал Кастаньетт. — Уж не из моей ли челюсти эта жемчужина? Наверное, передо мной разбойник, который обокрал меня!» Видя, что казак собирается уже покинуть гостеприимных хозяев, капитан оставил свой ужин нетронутым и предложил грабителю отправиться в путь вместе. Тот согласился, оба вскочили на лошадей и пустились в дорогу.

«Как мне хочется убить его! — подумал Кастаньетт. — Может быть, конечно, и не он лично обворовал меня, но в любом случае он один из тех, кто нас грабил. Что ж, смерть будет первым, что он не украл, а заработал честным способом!» Кастаньетт придержал лошадь, чтобы оказаться в трех шагах позади своего спутника, схватил топор, притороченный к седлу, и — бах! — одним ударом раскроил череп казака.

Тот упал лицом в гриву лошади, потом свалился на землю. Капитан мгновенно спешился и оказался возле него. Обыскать карманы одежды убитого оказалось минутным делом, и какова же была радость Кастаньетта, когда он обнаружил там свое почетное лицо, в котором и не хватало-то всего-навсего трех жемчужных зубов! «Надо признать, мне дьявольски везет!» — сказал себе Кастаньетт, покрывая жаркими поцелуями свое вновь обретенное лицо. Потом он сразу же спрятал свою драгоценность в карман, стараясь не повредить ее неловким движением. Кастаньетт оказался в Ковно одновременно с Неем. Маршал явился туда в сопровождении одних лишь своих адъютантов, но обнаружил в городе четыреста человек под началом генерала Маршана и еще три сотни немцев. Ней сразу же принял командование маленьким гарнизоном и помчался к Вильне, которую в это время атаковали казаки. Случилось так, что орудия были заклепаны, а артиллеристы бежали. В целости и сохранности оставалась только одна пушка. Ней приказал подтащить ее к городским воротам, назначил Кастаньетта канониром и устремился на поиски разбежавшихся тем временем немцев. Выяснилось, что их командир пустил себе пулю в лоб, они пришли от этого в замешательство, началось беспорядочное бегство, отчего немцев никакими усилиями не удавалось воссоединить. Что делать? Маршал подобрал чье-то ружье, превратился в простого гренадера, каким был когда-то прежде, и с тридцатью солдатами и несколькими офицерами до вечера держал оборону городских ворот Вильны, не давая туда проникнуть вражеским войскам. Сгорая от стыда из-за того, что их победоносное продвижение было остановлено столь ничтожной по численности горсткой храбрецов, русские бросили несколько бомб в надежде поджечь город. И первая же из этих бомб угодила в нашего славного капитана. Угодила прямо ему в спину, которую он храбро подставил врагу (вы же помните, дети мои, куда теперь смотрел его единственный глаз?) Бомба застряла в спине героя, перед тем раздробив ему остававшуюся до тех пор в целости руку. Бомба, попавшая в спину, не может не причинить ужасных страданий, поэтому Кастаньетт невольно вскрикнул. Ней, высоко оценивший мужество и героизм капитана, подошел к нему. — Ах, мой маршал, что занесчастье, какая беда! — продолжал кричать Кастаньетт. — Я, которому всегда так везло, получил бомбу в спину, как какой-нибудь презренный трус! Нет, нет, не утешайте меня, меня нельзя утешить! — Ошибаетесь, капитан, — спокойно отвечал маршал Ней. — Уж я-то разбираюсь в том, что такое настоящий героизм. Поверьте: нет на свете человека, который не возгордился бы, получив такое ранение! — Нет, нет, вы говорите так, только чтобы меня утешить, мой маршал! Нет, нет, теперь я обесчещен навеки! Призвали хирурга, но тот заявил, что извлечь из тела Кастаньетта бомбу можно только с риском для его жизни. Таким образом, наш отважный капитан вернулся во Францию на двух деревяшках вместо ног, без обеих рук, с пострадавшим в бою кожаным желудком, с вывернутой назад головой, с серебряным лицом в кармане и с бомбой в спине.

XII ФРАНЦУЗСКАЯ КАМПАНИЯ

После этих последних событий Кастаньетт, который до тех пор никогда не терял доброго расположения духа, стал мрачным и угрюмым. Он не решался никуда пойти, не решался показаться на глаза людям, опасаясь, что слывет трусом. Несколько его друзей и бывших подчиненных, обеспокоенные состоянием прежде такого бравого капитана, отправились к маршалу Нею и попросили наградить его крестом за храбрость. Но печальные события 1813 года не позволили маршалу напомнить императору Наполеону I о его друге давних времен. Кастаньетт поселился в маленьком деревенском домике в Венсенне. Теперь ему доставляло удовольствие наблюдать за работой Арсенала, снабжавшего армию оружием для любых военных операций. Именно здесь он познакомился и подружился с комендантом крепости генералом Доменилем, таким же инвалидом войны, каким был он сам. Эти двое были будто созданы друг для друга, между ними немедленно возникло полное взаимопонимание. Именно в Венсенне эти славные обломки Империи и узнавали о происходивших в 1813–1814 годах событиях — таких героических и таких печальных. Здесь они услышали об измене и отступничестве Австрии и Пруссии; о битве под Лютценом (2 мая 1813 года); о сражении под Бауценом (20 мая); о трагической кончине славного генерала Дюрока (22 мая 1813 года); о развязке кровопролитных боев на улицах и в предместьях Лейпцига (19 октября 1813 года); о том, как утонул, пытаясь переплыть верхом реку Эльстер, маршал Понятовский (19 октября 1813 года); о потере Испании; о капитуляции Данцига и высылке, вопреки условиям договора о капитуляции, двадцати тысяч его защитников в Сибирь; о предательстве Мюрата; о победе при Бриенне (29 января 1814 года) и разгроме русского войска у Шампобера (10 февраля); о триумфах при Монтеро, Монмирайле, Шато-Тьери; о печально известной битве при Фер-Шампенуазе и капитуляции Парижа (30 марта 1814 года) — словом, обо всех разрушительных победах и славных поражениях того времени…

XIII ВЕНСЕНН 1814 год

Домениль с горечью наблюдал за тем, как иностранцы окружают его крепость. — Честное слово, генерал, мне кажется, что сейчас может исполниться самое горячее мое желание. Я теперь ни к чему не пригоден, и от всего происходящего траур поселился в моей душе. Но мне всегда хотелось знать, какие чувства испытывает человек, взлетая на сотню футов в воздух. Поскольку я уверен, что в ваши намерения совершенно точно не входит распахнуть пошире ворота перед этими горлопанами, которые так грубо требуют впустить их, я попросил бы вас… Впрочем, нет, вы не захотите… — Да говори же, говори, чего ты хочешь? — нетерпеливо спросил Домениль. — Нет, может быть, это заставит вас отказаться от собственных намерений… Нет, наверное, моя просьба покажется вам чересчур нескромной… — Ты что, хочешь взорвать порох, что ли? — Генерал, вы читаете в моем сердце, как в открытой книге! Если вы подольше поговорите с этими бешеными, а потом позволите им войти да пройти подальше, я обещаю вам сыграть в их честь такую музыку, что запляшут даже самые ленивые: что-то вроде грома с молнией под аккомпанемент извержения Везувия… Некоторое время шли переговоры. В конце концов генерал решил уступить другу почетный пост, который приберегал для себя самого. Прежде чем начать действовать, Кастаньетт решил поближе познакомиться с противником и поднялся на крепостные стены.

— Эй, вы, там внизу! — крикнул он, обращаясь к прусскому офицеру, который волновался, казалось, еще больше, чем остальные. — Чего вам надо? — Черт побери! Чего надо? Чтоб открыли! — Плохо слышу! Чтобы вскрыли? Что? Живот? — Чтоб открыли ворота, говорю! — А-а-а… Тогда вы явились не по адресу! Постучитесь в другом месте! — Позволь теперь действовать мне, — сказал Кастаньетту генерал Домениль, спускаясь вниз. — Возвращайся-ка на свой пост, а я пока приму чрезвычайного и полномочного посла, которого прислали ко мне союзники…

Посланец пруссаков вошел в маленькую калитку. — Могу ли я узнать, сударь, что привело вас, да еще с таким вооружением, к стенам Венсеннской крепости? — Мы пришли потребовать сдачи этой крепости, а в случае отказа… — Какой может быть разговор об отказе! Я думаю, вы пришли, имея на руках приказ о том, чтобы я открыл ворота? — Естественно. Вот, он, этот приказ. Я счастлив видеть, что вы не собираетесь сопротивляться, и… — Наверное, тут вкралась какая-то ошибка, — прервал словоизвержение пришельца Домениль, — вы, очевидно, перепутали бумаги. Та, что вы принесли, не имеет ко мне никакого отношения. Вы видите: приказ подписан каким-то Александром, каким-то Фридрихом-Вильгельмом… А у меня нет иного господина, кроме императора Наполеона I!

— Наполеон больше не император. Узурпатор бежал. Вы просто притворяетесь, что не знаете об этом. — Нет, действительно ничего такого я не знаю. И, пока у меня нет никаких доказательств, думаю, вы сочтете справедливым мое решение сдать крепость только тому, кто сможет фактами подтвердить правоту ваших слов. — Берегитесь, генерал, еще слово — и мы устроим здесь хорошенькое представление с салютом! — По-моему, сударь, — спокойно продолжал генерал, — вы забыли, что я пока нахожусь на своей территории и что мне одному решать, в чью честь устраивать салют. Вы думаете, что я взлечу в воздух? Нет, мне доставит удовольствие посмотреть, как летаете вы… И вообще, я лучше вас разбираюсь в этом деле… А впрочем, если вы не возражаете, пожалуй, мы полетаем вместе! В устах генерала эти слова не были пустой угрозой. Всему свету были известны бесстрашие и мужество того, кого объявили во время осады крепости Сен-Жан д’Акр еще в 1799 году самым храбрым. По толпе, собравшейся у ворот Венсенна, пробежала дрожь. — Подумайте, генерал, — снова заговорил тот, кого Домениль в насмешку назвал чрезвычайным и полномочным послом. — Подумайте: ведь всякое сопротивление с вашей стороны совершенно бесполезно. Взорвемся мы или не взорвемся, Франция все равно останется в нашей власти. Останется Венсеннская крепость целехонькой или будет лежать в руинах — дело, за которое вы сражаетесь с таким пылом, проиграно! — Я вижу вы не придаете большого значения тому, буду ли я сам при этом обесчещен или не буду, следовательно, вас не удивило бы, если бы я ничего не предпринял. Вот и возвращайтесь к тем, кто вас послал, и скажите им: я сдам крепость только тогда, когда они вернут мне ногу, которую их ядра оторвали под Ваграмом! При этих словах Домениль концом трости указал незваному гостю на дверь, давая тем самым понять, что аудиенция закончена. Тот, вне себя от бешенства, удалился. А что же Кастаньетт? Где в это время был он и что делал? Наш храбрый друг дожидался развития событий в подвалах крепости, поблизости от хранившихся там восемнадцати сотен бочек с порохом. Некоторые из безумцев, просочившихся в крепость, принялись искать оружие, чтобы захватить его. Этих ненормальных становилось все больше и больше. Кастаньетт слышал, как людские волны накатывали на лестницу, как они скатывались по ступенькам, и вот уже самые отчаянные стали стучать в дверь. «Чудесно, чудесно, вот и настало мое время! — подумал Кастаньетт. — Все идет как надо. Позабавлюсь-ка я пока с этими детишками, а тут и вся толпа соберется…»

— Кто вы? Чего хотите? — прокричал он, пригнувшись к замочной скважине. Услышав его голос и поняв, что подвалы охраняются, кое-кто — скорее всего, просто из ротозеев — призадумался, кто-то пустился вверх по лестницам с такой же быстротой, с какой только что скатывался вниз. Но очень многие остались у запертых дверей. — Мы пришли по поручению правительства запастись порохом. — Отлично! Валяйте — запасайтесь! — Так откройте же нам! — А у вас есть приказ генерала, командующего крепостью? — Откройте, мы вам передадим этот приказ. — Товарищи! Друзья! — закричал громовым голосом Кастаньетт, делая вид, что у него в подвалах полно помощников. — Займите места, как договорились, у входа в каждый подвал! Готовьте бикфордовы шнуры! И помните: Родина смотрит на нас!

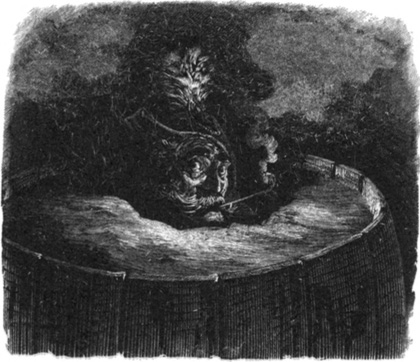

Услышав такое, из подвалов побежали вверх новые дезертиры, но у двери осталось человек тридцать самых упорных и решительных. Они приготовились штурмовать вход. «Ах, если бы было не так грустно думать, что находятся храбрецы, которые служат самому что ни на есть неправому делу! — размышлял Кастаньетт. — Что ж, постараюсь хотя бы выиграть время. Может быть, здесь соберется сотня-другая таких храбрецов, — с каждой минутой их вроде бы становится больше, — и мне приятнее будет умереть в большой и веселой компании…» Одна из петель уже стала поддаваться… Кастаньетт просунул одну из своих деревянных ног под дверь, чтобы помочь ей продержаться хотя бы несколько лишних минут. Но нападавшие навалились все разом, дверь затрещала и упала внутрь, раздавив обе ноги бедного капитана. Он не мог подняться: на одной его ноге стало сразу две ступни, а на другой — семь пальцев, поэтому он докатился по полу до открытой заранее большой бочки с порохом и нырнул в нее, как в ванну. Едва Кастаньетту удалось оказаться в бочке, он снова принялся кричать, теперь: «Да здравствует Император! Ура!» Кричал он так громко, будто ему от Бога был дан не один голос, а сразу десять. Капитана сразу же окружили. — Не приближайтесь!.. Не подходите, тысяча миллионов чертей! — вопил он. — Подальше, подальше, не то я отправлю вас на крышу куда быстрее, чем вы спустились вниз! Ах ты, Боже мой! Вы хотите обесчестить славный французский порох, заставив его бороться с французами? Нет, не выйдет! Это я, капитан Кастаньетт, вам говорю: ничего у вас не выйдет! Странное создание без рук и без ног вынырнуло наружу, этот бесформенный обрубок непонятно каким образом стал крутиться в бочке, используя для защиты обломок деревянной ноги. Даже самые храбрые и решительные попятились. Они не могли понять, что за фантастическое существо вот так вращается в темноте, почему в нем нет ничего человеческого, кроме голоса, да и голос-то тоже сильнее грома…

Кастаньетт тем временем погрузился в порох до подбородка, а горящая трубка так и осталась торчать у него изо рта. Трубка пыхтела и то и дело вспыхивала, бросая странный свет на серебряную маску, украшенную драгоценными камнями. Каждый вздох Кастаньетта оживлял огонь в этой огромной трубке, и металлическая маска то сверкала под его лучами, то, когда огонь угасал, исчезала в кромешной тьме, наводя на мысль, что перед глазами людей, столпившихся вокруг бочки, отнюдь не человек, а какой-то выходец из иного мира. У самых смелых задрожали коленки и душа опустилась в пятки… — Даю вам две минуты на то, чтобы собраться с силами и прокричать: «Да здравствует Император!» Если хоть один из вас усомнится в необходимости этого, я роняю в порох трубку и… Тридцать луженых глоток разом выдохнули: «Да здравствует Император!», — несмотря на то что каждому казалось, что увиденное и услышанное парализовало его и ему больше никогда не удастся воспользоваться собственным языком. Потом они, пряча глаза друг от друга, выскользнули за дверь и пустились наутек, но продолжали кричать: «Да здравствует Император!», пока не оказались далеко за крепостными стенами. Домениль повстречался с беглецами на лестнице и успел хорошенько отделать кое-кого своей тростью, хотя, правду сказать, их уже не надо было торопить, они и сами хотели как можно скорее оказаться подальше от проклятой крепости. Зато сам Домениль очень спешил: отделавшись от вражеского посланца, он вспомнил о том, какой приказ отдал Кастаньетту, и настолько быстро, насколько мог со своей деревянной ногой, помчался к подвалу, чтобы помешать произойти катастрофе. — Кастаньетт!.. Остановись, Кастаньетт! Это я, Домениль! — кричал он, задыхаясь. — Где ты? Где же ты? — Я здесь, мой генерал. Вы пришли как раз вовремя. — Чем ты тут занимаешься? — Принимаю ванну из пороха, чрезвычайно полезную для моего расстроенного здоровья. Перед тем как вы появились, я как раз собирался немного разогреть эту ванну, выплюнув туда трубку.

— Не смей делать глупостей!.. Наоборот, держи свою трубку в зубах покрепче. Выбирайся потихоньку из бочки и следуй за мной. — Глубоко сожалею, что не могу повиноваться вам, мой генерал, но и последовать за вами не могу никак: обе мои ноги сломаны. Взволнованный донельзя Домениль совсем забыл, что обе ноги у Кастаньетта деревянные. — Как?! Они сломали тебе ноги?! Разбойники!.. Негодяи!.. Ну, они дорого нам за это заплатят!.. Погоди, дружок, я сейчас пришлю к тебе хирурга. — Если вам безразлично, кого позвать, мой генерал, я предпочел бы столяра: он разок проведет рубанком, забьет несколько гвоздиков — и все мои раны тут же исцелятся. Домениль от души расхохотался, поняв свой промах, и десять минут спустя славного Кастаньетта уже с торжеством несли по двору крепости, а маленький ее гарнизон приветствовал его криками и овациями.

XIV ОТЪЕЗД НАПОЛЕОНА НА ОСТРОВ ЭЛЬБУ ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОСТРОВА ЭЛЬБЫ ВАТЕРЛОО 20 апреля 1814 года; 1 марта 1815 года; 18 июня 1815 года

Дорогие мои дети, вы, конечно, читали в своих учебниках истории и других серьезных книгах об этом периоде жизни Франции, более славном для побежденных, чем для победителей. И, наверное, вы, как и мы все, были взволнованы, когда узнали об этих бедствиях и страданиях, наверное, как и мы все, не могли не восхищаться Наполеоном в момент его падения. Кастаньетт очень хотел последовать на остров Эльбу за своим императором, но Домениль объяснил другу, что там он станет для Наполеона обузой, а не помощником, что там ему нужны только крепкие и здоровые, готовые к любому испытанию люди. Кастаньетт покорился судьбе и заперся в своем сельском домике, оставаясь в одиночестве до тех пор, пока не узнал, что Наполеон 1 марта 1815 года высадился в бухте Жуан, неподалеку от мыса Антиб. — Я знал, я всегда знал, что этим дело не кончится! — воскликнул наш друг, и слезы радости полились из его единственного глаза. — Давай-ка, мой старый мундир, вылезай из сундука, как давно ты лежал без дела, но скоро тебе снова предстоит пережить великие дни!..

6 марта Наполеон прошел через Гап на Гренобль, взволнованные жители которого принесли ему… снятые с петель ворота — за неимением ключей от города. 9 марта он занял Бургуан. 10 марта вступил в Лион, доставшийся ему, как и все прочие города без единого выстрела, во главе пятнадцатитысячной армии, готовой идти в сражение, едва прикажет император. Но боев не понадобилось: уже 20 марта изгнанник триумфатором вернулся в Париж. Не прошло и нескольких месяцев, как Наполеон, преобразовав и укрепив армию, неожиданно напал на союзные силы, сконцентрировавшиеся в Бельгии. Когда Кастаньетт узнал об отъезде императора на войну, в нем проснулся старый боевой дух, и прежний инстинкт воина потребовал выхода. Ах, сколько там англичан, и пруссаков, и голландцев, и саксонцев — есть от чего слюнкам потечь! Нет, сопротивляться подобному искушению совершенно невозможно! Но как в таких условиях оказаться полезным калеке — ведь наш капитан, вы же помните, дети мои, был инвалидом? Прогулка по Зоологическому саду помогла ему найти ответ на этот вопрос. Кастаньетт бродил между клетками и вольерами, разглядывая животных. Он позавидовал хоботу слона, который с помощью этого хобота обходился без рук. Он позавидовал длинным мощным ногам страуса, а потом крыльям орла, которому ноги были вообще ни к чему. Потом он остановился у вольера с носорогом, только что прибывшим из Африки и потому, наряду с жирафом, привлекавшим больше всего публики.

— Вот посмотрите, мадам Потен, — говорил какой-то благонамеренный на вид буржуа стоявшей рядом с ним женщине, — вот посмотрите на это животное: вся сила у него в носу! Нос у него такой же могучий, как шея у быка или задние ноги у лошади. И просто ужас, до чего это злобный зверь! Там, на родине, все его боятся… Понимаете, поскольку у него нет ни рук, ни ног, Природа, мать всего сущего, способная предусмотреть все, подарила ему вот это вот небольшое орудие на кончике носа, и носорог пользуется им для того, чтобы вскрывать животы своим врагам. Эти объяснения пролили яркий свет на судьбу Кастаньетта. «У меня, как у носорога, нет ни рук, ни ног, — подумал капитан, — и я не могу атаковать своих врагов, которые являются и врагами Франции, так, как это делают другие солдаты. Но я могу возместить то, чего мне не хватает, и — вперед, носороги Великой Армии!..» Кастаньетт тотчас же отправился к оружейнику и сказал ему: — Сделайте мне хорошенький и очень легкий шлем, туго облегающий голову. Выложите его изнутри чем-нибудь мягким, не забудьте об отверстиях, чтобы можно было видеть и дышать, пусть он крепится на цепочках — как удила у лошади, и пусть сверху, вроде громоотвода, будет укреплен крепкий и очень острый четырехгранный штык семи дюймов длиной. Когда заказ был готов, Кастаньетт пошел к своему старому знакомцу по Ковно — маршалу Нею и попросил у того разрешения отправиться с ним на войну в качестве добровольца.

Маршал с удовольствием согласился, и 15 июня Кастаньетт и Ней прибыли в бельгийское селение Катр-Бра, находившееся в пяти лье от Шарлеруа. Интересно иногда ведет себя судьба, — думал Кастаньетт, собираясь в поход, — если я погибну в бою под этой деревней, на моей могиле напишут: ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ КАПИТАН КАСТАНЬЕТТ, БЕЗРУКИЙ И БЕЗНОГИЙ КАЛЕКА, КОТОРЫЙ УМЕР У КАТР-БРА[2]. В Линьи наш друг для тренировки, по примеру носорогов, вскрыл своим штыком животы шести англичанам, трем пруссакам и двум саксонцам. Никогда еще у него на душе не было так радостно. Несколько дней спустя состоялась знаменитая битва при Ватерлоо. Вряд ли перед каким-нибудь другим сражением был так велик энтузиазм в императорских войсках, все обещало блестящую победу Наполеона, и, если бы предательство и рок не вмешались и не помогли нашим врагам, наверное, удары Блюхера и Веллингтона не были бы столь сокрушительны. Именно на этого последнего Кастаньетт сердился больше всего, и, надо сказать, вмешательство бравого капитана чуть не изменило исход событий. Во время атаки у фермы Э-Сент, воспользовавшись начавшейся свалкой, он проскользнул под брюхо боевого коня английского генерала и всадил свой штык прямо в это брюхо. Тяжело раненный конь встал на дыбы и сбросил всадника.

Все было бы кончено для нашего смертельного врага, если бы случившийся рядом генерал Пирч не помог ему выпутаться из сбруи и встать. Тогда Кастаньетт набросился на Пирча, и тот спустя несколько секунд уже лежал мертвым рядом с лошадью героя, который впоследствии занял место, в течение долгого времени принадлежавшее Мальборо в английском Пантеоне. Прошло несколько часов и — из-за невмешательства маршала Груши — все обернулось против нас. Блюхер, стоявший во главе тридцати тысяч пруссаков, объединился с Веллингтоном. Среди французов началось волнение, некоторые предатели закричали что есть сил: «Спасайся, кто может!» — и результатом стало беспорядочное бегство солдат с поля боя. Восемь гвардейских батальонов, которые поддерживали Камбронна и маршала Нея, были буквально смяты откатывавшейся с места битвы массой дезертиров. Наполеон напрасно старался удержать их, напрасно бросался в самую гущу толпы: темнота мешала французам увидеть своего императора, крики бегущих заглушали его голос. Тогда принц Жером воскликнул: «Всякий, кто носит имя Бонапарта, должен умереть здесь!» Император понял, что хотел сказать его брат, и со шпагой в руке ринулся в бой один, явно ища смерти, которой удалось избежать его генералам. Один раненый английский солдат, увидев Наполеона, приподнялся с земли и, выхватив пистолет, прицелился ему в грудь. Прозвучал выстрел, но не Наполеону досталась вражеская пуля: Кастаньетту хватило времени прикрыть императора своим телом. Он и получил эту пулю прямо в грудь, но она пробила только его кожаный желудок и застряла там. Тогда храбрый капитан вытряс ее оттуда и, смеясь, предложил Наполеону: — Примите эту пулю в дар, сир, она предназначалась вам! — С удовольствием, — сказал в ответ император. — И я думаю, что, предложив тебе в обмен это, не заплачу слишком дорого за то, что ты сделал. Наполеон снял с собственной груди сверкавший на ней орден и протянул его Кастаньетту. Капитан покрыл жаркими поцелуями императорскую руку. И в этот момент внимание Наполеона привлек странный головной убор воина. — Слушай, а из какого ты полка? — Не старайтесь понять, к какому полку я принадлежу, сир, я сам — вот и весь мой полк. Можете назвать его, если вам угодно, гвардейским полком обрубков. Но этот полк никогда не предаст вас, будьте уверены! Только услышав эту речь, Наполеон узнал своего старого друга, знакомого ему еще по Египетской кампании и по временам Директории. Не в силах вымолвить ни слова от волнения, он сам прикрепил орден к груди славного своего гвардейца. — Конечно, перед вами теперь не тот Кастаньетт, каким он был когда-то прежде, сир. От того Кастаньетта остались лишь отдельные, разрозненные части. Но даже если от него останется одно лишь сердце, оно всегда будет биться только ради вас! Наполеон, наконец справившийся с волнением, ответил: — До свидания, мой бедный друг Кастаньетт, — если когда-нибудь для меня настанут лучшие дни. Прощай, славный воин, — если Небо услышит меня, и смерть не присоединит меня к тем, кто нынче меня предал, и сразит меня на этом поле боя… Это были последние слова, которые Кастаньетт услышал от своего императора: больше они никогда не виделись.

XV ВОЗВРАЩЕНИЕ НАПОЛЕОНА В ПАРИЖ ОТРЕЧЕНИЕ СМЕРТЬ НАПОЛЕОНА 21 июня, 22 июня, 29 июня 1815 года; 5 мая 1821 года

Здесь не место рассказывать вам подробно, дети мои, к каким печальным последствием привел разгром французской армии при Ватерлоо. Однако позвольте мне хотя бы в нескольких словах напомнить, что 21 июня 1815 года император вернулся в Париж, где все общественное мнение восстало против него. Буржуазия, на которую он до тех пор опирался, покинула его, теперь император казался ей опасным. На стороне Наполеона остался лишь народ, — но кто прислушивался к его голосу? Власти потребовали, чтобы император отрекся от престола, и 29 июня 1815 года он оставил Париж. Сначала Наполеон двинулся к Рошфору, откуда надеялся отплыть в Америку. Он даже взошел на фрегат, но английская эскадра блокировала выход из порта. Тогда низложенный император после долгих и безуспешных переговоров решил все-таки вверить свою судьбу Англии, представители которой обещали ему достойный прием. Как же он был обманут! 15 июля 1815 года он поднялся на борт британского корабля «Беллерофон», где поначалу его действительно приняли с почестями и предоставили лучшее помещение, но вскоре стало понятно, что англичане рассматривают Наполеона лишь как своего пленника. Ему не предоставили убежище в Англии, его отвезли на далекий остров Святой Елены, губительный климат которого окончательно решил участь убитого горем великого полководца. Кастаньетт в это время жил в окрестностях Парижа и встречался только со своим дядей и с некоторыми бывшими товарищами по оружию.

Все они с нетерпением ожидали возвращения Наполеона, и любая новость о нем (а чаще всего такие новости бывали ложными) заставляла отчаянно биться их храбрые сердца. Мы уже знаем, что Наполеону не суждено было вернуться: англичане предусмотрели все, а губернатор острова сэр Хадсон Доу знал свое дело лучше, чем любой тюремщик и любой палач. Теперь, дети мои, пора рассказать вам, как умер наш славный капитан. Приступаю к этому рассказу взволнованный, как никогда, потому что испытываю к этому замечательному человеку поистине сыновнюю привязанность. Однажды вечером, это было 5 мая 1821 года, в тот самый день, когда Наполеон скончался на острове Святой Елены, капитан задремал, сидя у камина и положив свои деревянные ноги на решетку. Ему снились битвы, в которых он участвовал, снился «маленький капрал», которому он поклонялся… Внезапно деревяшки охватил огонь, но бедняга, разумеется, этого даже и не почувствовал.

В это время ему грезилось, что он снова осаждает Тулон, где он претерпел первое увечье, что он снова сражается в Италии, где потерял обе ноги и лицо… Огонь поднимался по телу все выше и выше, вот он уже достиг кожаного желудка, подаренного капитану доктором Деженеттом. Старый боевой офицер, чувствуя нарастающее тепло, увидел во сне жаркую пустыню Египта, где расстался со своими внутренностями и получил почетное лицо, которыми так гордился. А огонь все поднимался и поднимался, пожирая одну за другой все награды героя — знаки его храбрости и преданности долгу. Несчастному Кастаньетту в это время мерещился пожар Москвы, приведший к столь катастрофическим последствиям… Вдруг раздался чудовищный взрыв: это означало, что огонь, пробираясь по телу бедняги, дошел до бомбы, которую славный ветеран наполеоновских войн столько лет проносил в спине. Только этот грохот наконец пробудил его. Но было слишком поздно.

От тела Кастаньетта ничего не осталось, оно рассыпалось в прах, распалось на множество блестящих искорок. Только крест, прикрепленный к его груди самим Наполеоном, уцелел, и, увидев, до какой же степени разрушения может дойти человек, оставаясь в живых, мужественный офицер, которого ничто до сих пор не могло вывести из равновесия, умер от удивления.

ДОПОЛНЕНИЯ

«ВПЕРЕД, НОСОРОГИ!»

Носорогов было двое — дядя и племянник. Эдакая пара кастаньет, которые, как известно, изготавливаются из особо твердых, неподатливых пород дерева, таких, как палисандр или каштан. Оба упомянутых носорога пробовали воевать с Россией — один в 1812 году, другой в 1854-м. Один проиграл, другой тоже мало что выиграл. Но ведь так хотелось повоевать! Вот и звучат на протяжении всего XIX века бессмертные слова: «Вперед, носороги Великой Армии!..» Именно эти слова произносит капитан Кастаньетт в парижском зоопарке: увидев настоящего носорога, он окрыляется новым способом спасения Франции. Когда, как и почему так вышло — читатель уже знает из прочитанной книги. О ее возникновении стоит сказать несколько слов. Кто такой Катрель? Это, конечно, псевдоним. Кто скрывался под ним? В жизни писателя звали Эрнест-Луи-Виктор-Жюль Л’Эпинэ (1826–1893): на карточках каталогов отнюдь не всегда расшифровано его настоящее имя. Впрочем, тем же годом (1862), что и прославивший его имя «Капитан Кастаньетт», датирована написанная в соавторстве с Альфонсом Доде одноактная пьеса «Последний идол». В 1870 году вышел его небольшой роман «Шевалье Золотые-Дни» с предисловием Александра Дюма-сына, даже с виньетками того же Доре — увы, лишь с виньетками. Более поздние книги выходили одна за другой: автор был очень плодовит, писал водевили, книги для юношества, наконец, его поздние произведения иллюстрировал сам прославленный Альфонс де Невилль (1835–1885), иллюстратор Жюля Верна, но в этих книгах Катрель попытался быть до сентиментальности серьезным, — романтический Невилль его от забвения не спас, хотя в свое время именно Невилль создал классические иллюстрации к «20 тысяч лье под водой» и «Из пушки на Луну».

Впрочем, Жюля Верна читали и без иллюстраций. Для того чтобы книга обрела бессмертие, Катрелю требовалась беззаботная атмосфера Франции последнего десятилетия правления последнего французского императора, «племянника того самого дяди», Наполеона III, и… гениальный иллюстратор. Катрель был бы полностью забыт, если бы не «История неустрашимого капитана Кастаньетта» и не ее герой: тот, что родился в Париже ровнехонько для того, чтобы своим появлением на свет отметить первую годовщину со дня рождения будущего императора Наполеона I, — бравый капитан наполеоновской армии Поль-Матюрен Кастаньетт, тот, который к пятнадцати годам успел трижды вывалиться из окна, дважды упасть в колодец и четыре раза — в реку. Потом он терял глаза, руки, ноги… Надо сказать, что частей тела он потерял столько, что и Мюнхгаузен бы засомневался, можно ли после такого выжить. Впрочем, дядя этого прославленного капитана обзавелся деревянной головой — и не иначе как по совету возлюбленного племянника, после чего стал блондином, помолодел на тридцать лет, женился на юной красавице да еще пережил своего племянника. Дядю якобы много раз видели возле парижского Дома инвалидов, куда в 1840 году был перенесен прах Наполеона с острова Святой Елены: там он чуть ли не ежедневно ссорился на эспланаде со своими бывшими товарищами по оружию. Примечательный, однако, был дядя. Заметим, что книга вышла в 1862 году — знаменуя десятилетие французской Второй Империи, во главе которой стоял Наполеон III, славный племянник славного дяди — Наполеона I. С достопамятного для России 1812 года прошло ровно пятьдесят лет, и ветераны наполеоновских войн хоть и состарились, но с годами все больше и больше помнили о своих подвигах в разных странах, о том, как император пожал им руку, о том, как им довелось грудью защитить императора — ну и так далее. Однако же Кастаньетт не просто приносил части своего тела на алтарь отечества. Ему выбивали глаз — он излечивался от косоглазия. Ему отрывало ноги — и он не мог кинуться в отступление. Он терял лицо (уже второе, восковое) на жаре в Египте — взамен император дарил ему чеканное, серебряное. Словом, с ним происходило то же самое, что со всей армией, и на мир он смотрел по принципу бессмертного Панглоса — все к лучшему! Казалось бы, после того печального дня, когда на острове Святой Елены скончался Наполеон, а в Париже от тоски по любимому императору то, что еще оставалось от капитана Кастаньетта, дозволило прусской бомбе, которую герой столько лет носил в спине, все-таки взорваться, — можно было только улыбнуться да и забыть незадачливого героя, вместе с автором кстати.

Но читателям капитан Кастаньетт все-таки оказался близок и дорог: его спас от забвения великий график Гюстав Доре. Причем сделал он эти иллюстрации в расцвете таланта, когда вся Франция любовалась его картинками к сказкам Шарля Перро, мрачными гравюрами к «Аду» Данте. Гюстав Доре (1832–1883) проиллюстрировал две книги Катреля после того, как закончил работу над гравюрами к «Барону Мюнхгаузену» (1862). Сразу после «Барона» вышла в свет «История неустрашимого капитана Кастаньетта» (1862), проникновенная повесть о подвигах верного «дядиного солдата». Хотя до Распэ Катрель не дотянул, но успех книги был колоссальным. Есть основания предполагать, что Катрель писал ее по сценарию Доре, сочиняя текст к готовым гравюрам — художник был соавтором если не текста книги, то ее сюжета. Следом вышла в свет еще одна книга Катреля с иллюстрациями Доре — «Легенда о пугале» (1863), едкая сатира с рыцарским сюжетом, притом из времен Карла Великого — до «Дон-Кихота», впрочем, книга тоже не дотянула. Обе книги быстро выдержали в издательстве «Ашетт» не один десяток допечаток, обе были почти сразу переведены на английский язык. В наши дни эти первоиздания оцениваются на аукционах во многие сотни фунтов и в тысячи франков. Стоит напомнить, что «Мюнхгаузен», которого иллюстрировал Доре, — это самый первый Мюнхгаузен, созданный Рудольфом-Эрихом Распэ (1737–1794) еще при жизни исторического прототипа, которого звали Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен-ауф-Боденвердер (1720–1797). Книгу бежавший из Германии, едва ли не проворовавшийся Распэ сочинил в Англии и по-английски в 1781 году; в Германии она стала известна лишь несколько лет спустя в переложении Готфрида Августа Бюргера (1747–1794), написавшего к ней первое продолжение, а за ним последовало еще множество, в том числе и рассказ о приключениях Мюнхгаузена в СССР — повесть «Возвращение Мюнхгаузена» создал Сигизмунд Кржижановский в 1920-е годы. Мюнхгаузен стал народным героем для всей Европы — кроме Франции, несмотря на то что французский иллюстратор Мюнхгаузена Гюстав Доре никогда никем превзойден не был, да и едва ли будет.

Во Франции на эту роль мог бы попасть капитан Кастаньетт. Впрочем, может быть, еще и попадет, учитывая то, что на острове Корсика только что к власти пришли новые и очень серьезные бонапартисты. XXI век обещает быть интересным: если в нем нашлось место для новых бонапартистов, быть может, не все еще потеряно и для Поля-Матюрена Кастаньетта? Воскресший Кастаньетт оживает не просто так — он в легком шлеме, вместо султана на шлеме укреплен очень острый и длинный стальной штык, а на нем навеки оставлен корчиться пронзенный английский генерал Пирч: носорог Кастаньетт торжествует победу. Так навеки жив для нас Дон-Кихот со шлемом Мамбрина, Жак Паганель с подзорной трубой, наконец, Мюнхгаузен с пушечным ядром. Словом, триумф, господа! Руки и ноги оторваны, лицо потеряно, глаз выбит, желудок заменен кожаной, к тому же латаной-перелатаной сумкой — но все равно триумф! Vive la France! Да здравствует импера-атор! (И с Корсики доносится: «…пира-ат!») Евгений Витковский

HISTOIRE DE L’INTRÉPIDE CAPITAINE CASTAGNETTE

HISTOIRE DE L’INTRÉPIDE CAPITAINE CASTAGNETTE

AVANT-PROPOS

Il n’y a pas un seul d’entre vous, mes amis, qui n’ait entendu parler de l’Homme à la tête de bois. Dans ma jeunesse, je suis allé plusieurs fois aux Invalides pour voir ce brave entre les plus braves; mais une fatalité dont il m’est impossible de me rendre compte m’a toujours empêché de le rencontrer. L’Homme à la tête de bois était, m-a-t-on assurée, très mauvaise tête; il aimait passionnément le jeu de boules, et presque tous les jours, sur l’esplanade, on le voyait se quereller avec ses anciens compagnons d’armes. C’est sans doute ce qui l’a décidé, en mourant, à leur léguer cette tête si précieuse, leur demandant de s’en servir en mémoire de lui. Il voulait, par ce moyen, prendre part même après sa mort à son jeu favori. C’est l’histoire du brave capitaine Castagnette, neveu de l’Homme à la tête de bois, que je vais vous raconter.I PREMIÈRE ENFANCE 1770–1793

Castagnette (Paul-Mathurin) naquit à Paris, le 15 août 1770, juste un an après celui qui fut plus tard l’empereur Napoléon Ier. Il suivit de près toutes les scènes sanglantes de la Révolution, ce qui le rendit très philosophe. Il avait tant vu souffrir, qu’il avait fini par s’accommoder de tout. Ce n’est pas que le sort le favorisât au moins; à quinze ans il était tombé trois fois par la fenêtre, deux fois dans un puits et quatre fois dans la rivière. Un de ses camarades lui creva un oeil d’un coup de poing, parce qu’il n’avait pas voulu jeter de pierres à Marie-Antoinette, que l’on conduisait à l’échafaud (16 octobre 1793). «Bah! dit-il en rentrant borgne chez lui, je louchais quand j’avais deux yeux, je suis bien certain maintenant de ne plus loucher.»II SIÈGE DE TOULON 1793

En 1793, Castagnette, fatigué d’assister aux fêtes sanglantes de la République, résolut de se faire soldat et d’aller rejondre son oncle, alors sergent dans le fameux régiment, des sans-culottes. N’allez pas croire, au moins, mes enfants, que les sans-culottes étaient des Écossais; non: on appelait ainsi les républicains les plus enragés, à cause de la négligence qu’ils affectaient dans leur costume. Castagnette partit pour Toulon et se présenta à Bonaparte, qui l’admit dans le bataillon de la Côte-d’Or. Le 17 décembre, à l’assaut du petit Gibraltar, il fit des prodiges de valeur et s’exposa si bien, qu’un boulet anglais lui emporta le bras gauche. En passant près de l’ambulance dans laquelle on avait déposé le pauvre conscrit, Bonaparte remarqua sa nouvelle recrue. «Comment! te voilà déjà hors de combat? — Pas encore, mon commandant; tant que je pourrai tenir une arme, je servirai mon pays. — Quel âge as-tu? — Vingt-trois ans. — Je te plains de tout mon cœur d’être ainsi mutilé. — C’est bien de la bonté de votre part, mon général; mais vous n’avez pas besoin de me plaindre tant que cela, parce que, voyez-vous, j’avais un diable de rhumatisme dans le bras gauche, et du coup le voilà guéri. — Capitaine, dit Bonaparte en se tournant vers un de ses aides de camp, vous ferez attacher un galon de sergent sur la manche de ce brave garçon; ça lui vaudra mieux qu’un emplâtre.»III ARCOLE 15, 16 et 17 novembre 1796

Trois ans plus tard, à Arcole, Castagnette se fit encore remarquer par son général en chef. Vous avez tous vu, mes enfants, de belles images représentant l’attaque du pont d’Arcole. Bonaparte, tenant un drapeau d’une main ferme, s’élance au milieu d’une grêle de balles, à la tête de ses troupes; le général Lannes reçoit trois blessures en le couvrant de son corps; son aide de camp, Muiron, qui lui a déjà sauvé la vie au siège de Toulon, est tué à ses côtés; les braves grenadiers d’Augereau hésitent devant cette pluie de mitraille: c’est là que le pauvre Castagnette eut les deux jambes emportées par le boulet qui tua Muiron. Bonaparte ayant décidé qu’on évacuerait Arcole le soir même, on plaça le pauvre sergent dans une charrette avec d’autres blessés. «Comment! te voilà encore? dit à Castagnette Bonaparte qui faisait sa ronde. — Comme vous voyez, mon général. Cette fois-ci, c’est dans les jambes: un voleur de boulet me les a emportées. C’est bien fait, du reste: il n’y a rien qui n’ait son bon côté. — Comment cela? — C’est que, voyez-vous, je crois bien que, sans ce petit accident, j’allais reculer devant le feu. Mon boulet m’a empêché d’être un lâche; ça vaut bien un remercîment. — C’est avec des lâches comme toi qu’on gagne des batailles. Tu me parais être un brave garçon, et je regrette de n’avoir pas pu te faire faire ton chemin. Mais te voilà obligé de quitter le service. — Moi, quitter le service, mon général! On voit bien que vous ne me connaissez pas. Avec votre permission, je continuerai la campagne à cheval, avec mes deux jambes de bois. — Tu es vraiment un brave soldat. Quand tu seras hors de danger, viens me demander une épaulette, je te la donnerai.» Trois mois après, Castagnette avait une épaulette d’argent de plus, mais un œil, un bras et deux jambes de moins.IV PAQUES VÉNITIENNES Mai 1797

Lors des massacres de Vérone, Castagnette fut laissé pour mort sur la place. Quand on le releva, au bout de quelques heures, on ne le reconnut qu’à ses jambes de bois. Un coup de sabre lui avait enlevé tout le visage; il ne lui restait plus rien ni du front, ni des yeux, ni du nez, ni des joues, ni des lèvres, ni du menton. Lorsque, au bout de quelques jours de soins, il se vit dans la glace, il ne put s’empêcher d’éclater de rire. «Il faut avouer que j’ai une singulière figure, et vraiment voilà qui est fait pour moi. Le destin ne se lasse pas de me combler. Je louchais, on me crève un oeil; j’avais un rhumatisme dans l’épaule gauche, un boulet me coupe le bras; j’allais bouder au feu, et voilà que la mitraille, en m’enlevant les deux jambes, m’ôte les moyens de fuir, et, bon gré mal gré, fait de moi un héros; j’étais désolé de n’avoir que cinq pieds quatre pouces, et me voilà perché sur des échasses d’ordonnance qui font de moi un gaillard de six pieds; enfin mon nez était crochu, ma bouche était ridicule, mon menton était difforme, et voilà qu’un coup de sabre m’enlève tout cela à la fois. Je vais pouvoir me commander une tête suivant mes goûts et je n’aurai plus ma barbe à faire.» Peu de temps après, Castagnette avait un visage de cire. Il n’avait plus que vingt ans, et partait pour l’Egypte.V CAMPAGNE D’EGYPTE 1798–1799