Солдатский подвиг (Рассказы) [Вениамин Александрович Каверин] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

СОЛДАТСКИЙ ПОДВИГ Рассказы

От редакции

От редакции

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

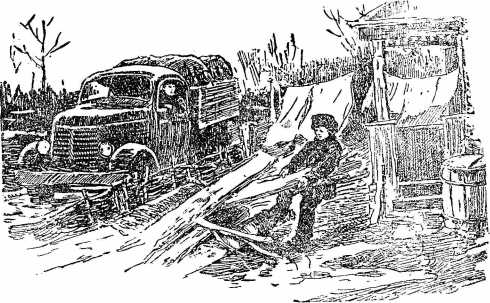

Рожденная в огне гражданской войны, Советская Армия, армия народа, из года в год укрепляла свою боевую мощь, закалялась в жестоких схватках с врагами нашей Родины. В этой книге собраны рассказы известных советских писателей о незабываемых подвигах наших отважных воинов-патриотов. Вы прочитаете о том, как боролись они за советскую власть против белогвардейцев и иностранных интервентов, как воевали с белофиннами, как сражались против фашистов в суровые годы Великой Отечественной войны. В этих рассказах вы познакомитесь с замечательными советскими людьми: с отважными моряками-черноморцами, со штурманом Фросей, которая спасла летчика и партизанский отряд в тылу у гитлеровцев, с девятнадцатилетней санитаркой, по прозвищу «Кнопка». Вы узнаете о подвиге разведчика Прибылова и о поступке шофера-воина Большакова, который вез на Ленинградский фронт горючее и в жестокий мороз, обжигая и обмораживая руки, несколько раз по дороге чеканил лопнувший шов цистерны. Прочитаете вы и о том, как в 1919 году Семен Михайлович Буденный и его ординарец Гриша Ковалев в течение двухсот сорока минут охраняли сон пяти с половиной тысяч бойцов — сон целого корпуса; как Григорий Иванович Котовский с бойцами во время трехдневного перерыва между боями построил погоревшему селянину новый дом. Прочитаете и о храбром пограничнике Серове, о его мастерстве, опыте и самоотверженности при выполнении воинского долга. В книге есть рассказы и о совсем юных героях: о Николае Вихрове, который своей скворечней давал сигналы бойцам морской пехоты и помог взорвать фашистский склад, и о Боре Волкове, и о многих других славных юных патриотах. Все эти рассказы говорят о воле, мужестве и находчивости, о взаимной выручке, опыте, об отваге советских людей и их пламенной любви к Родине.* * *

Напишите нам, понравились ли вам эти рассказы. Свои отзывы посылайте по адресу: Москва, Д-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Николай Богданов

КОМИССАР ЛУКАШИН

Николай Богданов

КОМИССАР ЛУКАШИН

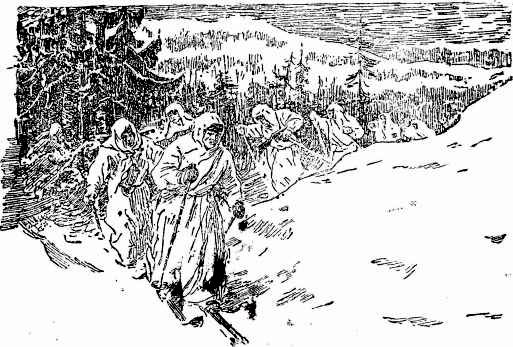

Рис. Б. КоржевскогоПо снежной долине бежали семеро наших лыжников, спасаясь от вражеской погони. Впереди шел Тюрин, командир маленького отряда. Этот большой, сильный человек шумно дышал, пар валил от его широкой спины, по щекам струился пот, несмотря на жестокий мороз. Первому идти труднее всех, по следу — легче. Поэтому прокладывать лыжню ставят самого сильного. Многие бойцы были ранены, иные выбились из сил и едва держались на ногах. Они шли день и ночь уже третьи сутки. Костров не разводили. На ходу ели сухари и заедали снегом. Вражеские лыжники гнались за ними по пятам. Позади всех, замыкающим, шёл комиссар отряда Лукашин. Замечая наседающих врагов, он припадал за камень или за дерево и ждал с ручным пулемётом наготове. И когда вражеские лыжники набегали, как стая волков, Лукашин подпускал их поближе и многих укладывал наповал меткой очередью. Передние падали в снег, задние шарахались в разные стороны и начинали беспорядочную стрельбу, а он вскакивал и бежал догонять своих. Комиссар не только замечательно воевал сам, но и помогал другим. Иногда выбившийся из сил боец, падал в снег и говорил: — Товарищ комиссар, сил больше нет. Лукашин протягивал ему руку: — Сил ты своих не знаешь… Вот так, выше голову. Ты же коммунист! И уставший поднимался. Один раненый лыжник достал согретый за пазухой пистолет и сказал: — Товарищ комиссар, разрешите умереть от своей пули, чтобы других не задерживать… Я своё отвоевал… Лукашин вырвал у него оружие: — Постыдись! Ты — герой! Да, это были герои. В полярную ночь они спрыгнули с самолётов на парашютах у самых границ Норвегии и отыскали фашистскую секретную радиостанцию, которая оповещала вражеские аэродромы о вылетах наших самолётов. Наши герои истребили радистов. А многие аппараты, приборы и секретный код, составлявший важную военную тайну, захватили с собой и направились в обратный путь во мраке полярной ночи. Среди лесов и скал к ним не могли спуститься наши самолёты, и парашютистам пришлось положиться на скорость своих лыж. Фашистов взбесил этот дерзкий налёт. И вот отборные лыжники из австрийских и немецких альпинистов бросились в погоню. С ними соревновались финские лыжники, считающие себя лучшими в мире. Но одолеть русских лыжников было не так просто: это был спаянный коллектив, где один за всех, все за одного. Наступил такой момент, когда казалось, что все погибнут. Перед нашими лыжниками встали отвесные скалы. Взбираясь по ним, они должны были снимать лыжи и поднимать за собой драгоценный груз, который везли на санках. Это был медленный подъём. Ослабевшие лыжники с трудом карабкались на обледенелые скалы. Враги могли перестрелять всех поодиночке. Фашисты быстро неслись по долине, как белые тени. И тогда комиссар решил пожертвовать собой, чтобы спасти остальных. Раздумывать было некогда. Он махнул рукой, указывая отряду «вперёд», а сам круто развернул лыжи и помчался назад, навстречу набегавшим врагам. Это были финские лыжники, опередившие немцев. Завидев наших лыжников, которые ярко выделялись в своих белых халатах на бурых скалах, преследователи обрадовались — можно было стрелять на выбор, как в живые мишени. Финны ускорили бег. Но тут по ним ударил ручной пулемёт Лукашина.

Лыжники рассыпались, упали в снег и стали окружать комиссара. Финны умеют ползать по снегу, как змеи по песку. И не успел комиссар оглянуться, как был окружён со всех сторон. — Русс, сдавайсь! — услышал он чужие голоса. Лукашин поглядел на скалы и вздрогнул. Он не испугался врагов, его взволновало другое. Все наши бойцы, даже раненые, спускались к нему на помощь. «Назад!» — хотел он крикнуть, но они бы всё равно не послушались его. «Хорошо, — решил Лукашин. — Сейчас вам незачем будет идти…» Он вскочил во весь рост и поднял руки. Увидев это, весь отряд остановился. А Тюрин даже протёр глаза. Что такое? Ведь комиссар всегда учил бойцов, что советский воин в плен никогда не сдаётся. Ему хотелось крикнуть: «Лукашин, опомнись!» Но тут фашисты обступили комиссара тесной толпой, и его не стало видно. Тюрин сел на выступ скалы и закрыл лицо руками: — Позор… И в это время прогремели два взрыва, резко отозвавшиеся в скалах. Что такое? Толпу врагов отбросило прочь от комиссара. Повалились убитые. Закричали раненые. Сам он упал ничком и не поднялся… В рукавах у него были спрятаны две гранаты, и, когда Лукашин поднятыми руками приманил поближе врагов, он с силой ударил гранаты оземь и вместе с собой подорвал и своих преследователей. Всё это поняли бойцы в одну минуту. Они поднялись разом, без всякой команды, и слетели вниз, как на крыльях. В уставших, измученных людях вдруг возродились новые, могучие силы. Как пёрышко, подхватили они своего израненного комиссара и внесли его на вершину скалы, за которой их встретили наши передовые дозоры. Опоздавшим немецким фашистам остались только их незадачливые соперники — побитые и покалеченные финские фашисты. Тюрин, сдавая санитарам комиссара, сказал: — Скорей к докторам его, к самым лучшим! Такого человека надо спасти во что бы то ни стало!.. — И, пожав холодеющую руку Лукашина, шепнул ему: — Я про тебя плохое подумал. Прости меня, комиссар. И когда отвернулся, на обветренных щеках его заблестел иней. Мороз был жестокий, с ветром, такой, что слёзы замерзали, не успев скатиться с лица.

Борис Полевой

РАЗВЕДЧИКИ

Борис Полевой

РАЗВЕДЧИКИ

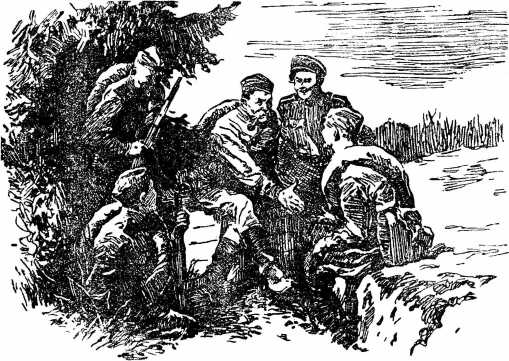

Рис. Б. КоржевскогоОднажды в самый разгар войны в известной на весь Калининский фронт роте разведчиков, которой, как сейчас помнится, командовал тогда капитан Кузьмин, произошёл спор между двумя любимцами роты: старым солдатом Николаем Ильичом Чередниковым и очень удачливым снайпером Валентином Уткиным, человеком хоть и молодым годами, но немало уже повоевавшим. Чередников, всегда относившийся к молодёжи покровительственно и немножко насмешливо, в присутствии всего отделения утверждал, что он сумеет так замаскироваться, что Уткин, подойдя к нему метров на десять и зная наверняка, что он где-то тут рядом, не сумеет его заметить. Уткин же, парень бывалый, самоуверенный, да и не без основания самоуверенный, заявил, что в пятнадцати метрах муху разглядит, а не то что человека, да ещё такого дюжего, здоровенного, как дядя Чередников — так звали в роте Николая Ильича. Поспорили на кисет с табаком. Судьёй попросили стать «поителя и кормителя» роты, старшину Зверева, человека сурового, справедливого, пользовавшегося у бойцов большим уважением. В назначенный час, когда рота отдыхала, отведённая после горячих дел во второй эшелон полка, старшина торжественно вызвал Уткина и повёл его с собой. Напутствуемые солёными шуточками, пожеланиями удачи, они вышли из расположения роты на задворки деревни, пересекли запущенное, непаханое, затянутое бурьяном поле, огороженное полурастасканной изгородью, и остановились на повороте просёлочной дороги, там, где она, некруто загибая, уходила в редкий, молодой берёзовый лесок. — Стой тут и гляди в оба, — сказал старшина, засекая на часах время и сам ища глазами, куда бы это мог спрятаться Чередников. Был серенький, промозглый, ветреный денёк. Над мокрым полем, над леском, трепетавшим бледной шелковистой зеленью весенней листвы, торопливо тянулись бесформенные бурые облака, почти цеплявшиеся за верхушки деревьев. Крупные, тяжёлые капли висели на глянцевитых ветках кустов, холодная сырь пробирала до костей. Но где-то высоко, наперекор непогоде, жаворонки звенели над печальными забурьяненными полями о том, что не осень это, а ранняя весна стоит над миром. Уткин внимательно оглядывался. Местность кругом была довольно ровная, прятаться на ней было негде, за исключением, пожалуй, кустарника, росшего на опушке. К нему он и стал присматриваться. Терпеливым, цепким взором разведчика он обшаривал каждую берёзку, кочку, каждый кустик; порой ему казалось, что он заметил несколько примятых травинок, или ком неестественно вздыбленного мха, или сломанный прут, вжатый ногой в болото и торчащий вверх обоими концами. Разведчик настораживался и хотел уже окликнуть Чередникова, но, вглядевшись повнимательнее, убеждался, что ошибся, и снова с ещё большим вниманием начинал осматривать местность. Старшина сидел возле, на большой груде камней, лежавшей на меже, покуривал и тоже с любопытством поглядывал кругом. От непрерывно сеявшего дождя трава покрылась серовато-дымчатым налётом, похожим на росу. Каждый след должен был быть отмечен на ней тёмным пятном. Но следов не было видно, и это больше всего смущало обоих. К исходу положенного на поиски получаса Уткина взяла досада. Ему начало казаться, что старый разведчик подшутил над ним, что сидит он сейчас, по обыкновению, где-нибудь у костра, подкладывает сухие ветки, задумчиво следит, как танцует, потрескивая, огонь, и посмеивается в усы над легковерами. — Разыграл, старый чёрт! — не вытерпел наконец Уткин. — Всё. Пошли. Чего тут разглядывать пустырь курам на смех! И как только он это сказал, где-то совсем рядом, точно из-под земли, раздался знакомый хрипловатый голос: — А ты гляди, гляди внимательней, торопыга… Глаз-то не жалей, а то всё: я, я, я… Вот и вышла последняя буква в азбуке. Заскрежетали, загремели камни, и из соседней, находившейся рядом, в двух шагах, каменной кучи, лежавшей так близко, что Уткин не обратил на неё даже внимания, отряхиваясь и поёживаясь от сырости, поднялась высокая, сутуловатая фигура старого разведчика с мокрыми от дождя, обвисшими, прокуренными, изжелта-бурыми усами. Он одёрнул гимнастёрку, ловким движением больших пальцев загнал складки за спину, поправил пилотку на голове, вскинул на плечо винтовку, подошёл к Уткину, так и застывшему на полушаге с открытым ртом, и протянул руку: — Давай кисет. Уткин молча вынул синий шёлковый кисет с вышитой на нём гладью надписью: «На память герою Великой Отечественной войны», — заветный кисет, полученный в первомайском подарке и служивший предметом зависти всей роты. С сожалением глянул он на подарок и протянул его дяде Чередникову. Тот невозмутимо взял кисет, набил из него маленькую самодельную трубочку, выпустил несколько колец дыма, аккуратно перевязал кисет бечёвкой и положил в карман. — Хоть знаю — жалеешь, а не отдам. Чтобы больше со старым солдатом Чередниковым пустого спора не заводил. Чтобы яйцо курицу не учило. Понятно это вам, гвардии боец, дорогой товарищ Уткин? А с кисетом этим была связана целая история, и историю эту все в роте знали. В нём вместе с табачком нашёл Валентин Уткин записочку: дескать, кури себе, боец, на здоровье да меня вспоминай, или что-то в таком роде, и подпись и адресок: город Калинин, ткацкая фабрика «Пролетарка». И из кисета этого к тому времени выросла не только мощная переписка, а, можно сказать, целая любовь. Поэтому все в роте удивились, как это дядя Чередников, человек душевный, справедливый, коммунист, готовый товарищу, если надо, половину своего солдатского мешка разгрузить, лишил общего любимца такой памятки. Ну, как бы там ни было, спор этот ещё больше поднял авторитет дяди Чередникова, и что бы с тех пор старый разведчик бойцам по делу ни говорил, никто уж противоречить не решался. И даже сам капитан, чуть дело доходило до особо важного задания, звал дядю Чередникова. Разведчик! Вы, наверно, представляете его себе этаким молодцеватым парнем, подвижным, быстрым, с энергичным лицом, с острыми глазами и обязательно с автоматом на груди. А дядя Чередников был уже в годах, высок, сутул, медлителен и не то чтобы неразговорчив, а просто предпочитал слушать, а не рассказывать. Отвечал он на вопросы по-солдатски, коротко и точно, пустословия и в других не жаловал, и всё время не выпускал изо рта маленькой кривой трубочки, которую он сам смастерил простым перочинным ножом из нароста берёзы. Автомат он тоже не носил, а предпочитал ему обычную русскую трёхлинейную винтовку. Тем не менее разведчик и снайпер он был по нашему фронту непревзойдённый, с настоящим талантом следопыта, со своей особой ухваткой, с лисьей хитростью и с неистощимой изобретательностью. Колхозник, сибиряк, таёжник, потомок многих поколений русских звероловов, он и к войне подходил со спокойным расчётом и деловитостью. Он говаривал, что враг, раз он к нам с оружием в дом влез, для него не человек, а зверь, и зверь лютый, покровожаднее хорька, похищнее, повреднее, чем волк. И он охотился за ним постоянно и неутомимо, заполняя этим не только все боевые дни, но и редкие фронтовые досуги, когда роту отводили во второй эшелон, на отдых. Он не вёл счёта истреблённым фашистам, как это делали в те дни другие бойцы, как не вёл когда-то в тайге счёта добытым белкам. Но друзья его, разговорившись, давали честное гвардейское, что «нащёлкал» дядя Чередников гитлеровцев близко к сотне. Сам он — и, думается мне, без всякой ложной рисовки — значения этому большого не придавал: дескать, эка радость подшибить фрица-ротозея! Однако, как охотник помнит убитых медведей, он запомнил трёх уничтоженных им врагов. Двух офицеров, которых он подкараулил, лёжа в нейтральной полосе, и снял во время командирской рекогносцировки, и одного, как он говорил, «страсть вредного», немецкого снайпера, подкараулившего нескольких наших бойцов и ранившего любимца роты разведчиков — пса Адольфку, лохматого, голосистого дворнягу, бегавшего по передовой с трофейным железным крестом на шее. За этим снайпером дядя Чередников охотился недели две. Тот знал об этом и, в свою очередь, охотился за старым разведчиком. Как бы состязаясь в мастерстве, они сутки за сутками караулили друг друга. Чередников, получивший задание капитана — во что бы то ни стало снять «вредного снайпера» — и решивший, как говорится, воевать до победного конца, появлялся в те дни в роте только затем, чтобы забрать у старшины сухари, консервы, табак и наполнить фляжку спиртом, которым он спасался от лихих в те дни морозов. Чередников приходил похудевший, обросший, злой, с воспалёнными глазами, с обкусанными кончиками усов, на вопросы не отвечал и, подремав часок-другой в уголке землянки, уходил назад, на передовую. Только к исходу второй недели удалось ему точно установить снежную нору немецкого снайпера. Она была вырыта за трупом лошади, лежавшим тут с осени, безобразно раздутым и уже запорошённым снегом. Дядя Чередников попробовал вызвать противника на бой выстрелом. Тот не ответил. Но с передовой враги открыли на выстрел такой огонь, что разведчик еле отлежался в своей засаде. Попробовал установить в леске чучело в каске и маскхалате. Хитрость не новая, однако и на неё попадались, но «вредный» не клюнул. День пропал зря. Тогда однажды в туманную ночь, перед рассветом, дядя Чередников протоптал следы к одиноко стоявшей у переднего края сосенке, что была как раз напротив палой лошади, отряхнул с веток иней, посорил по снегу корой и разложил за ней свой маскировочный халат. Всё это замаскировал, но не очень тщательно. От дерева он протянул суровую нитку к своему настоящему убежищу, сделанному в снегу, и дал всё это заволочь инеем оседавшего утреннего тумана. Когда совсем рассвело и поднялось солнце, Чередников начал легонько дёргать нитку. С ветвей сосенки стал тихо осыпаться снег. Он подёргает и замрёт. Подождёт полчаса, подёргает и опять замрёт. Наконец в норе немецкого снайпера послышалось шевеление. Над бурым пузом лошади обозначилось что-то более белое, чем снежный фон.

Грянул выстрел. Он слился с выстрелом дяди Чередникова. И всё стихло. Только снег осыпался с пробитой ветки сосенки, возле которой ночью разведчик с такой тщательностью раскладывал и маскировал свой халат. С тех пор «вредный» больше не досаждал нашим бойцам, и пёс Адольфка, излеченный помаленьку заботами разведчиков, мог смело бегать по передовой, позвякивая своим железным крестом, пренебрежительно поднимая ногу у пеньков и брустверов на самом виду у врага. Охотой за неприятелем дядя Чередников заполнял свои досуги, но настоящей военной специальностью была у него разведка. Много наши разведчики применили в Великую Отечественную войну разных хитрых способов, о них я рассказывать не стану, но из всех них дядя Чередников предпочитал разведку бесшумную, основанную на ловкости, на знании повадок врага, на умении маскироваться. Один или вдвоём со своим напарником, тем самым Валентином Уткиным, у которого он так безжалостно выспорил заветный кисет, они, как ящерицы, проползали в неприятельское расположение. Иногда, когда этого требовало задание, но никогда без повода, снимали холодным оружием с поста зазевавшегося часового и так же тихо, без шума, без выстрела, возвращались обратно. Для Чередникова разведка была даже не специальностью, а настоящим искусством; он любил её, как артист, и, как настоящий артист, охотно, упорно и терпеливо учил молодёжь, прибывавшую из запасных полков. Но учил не словами. Он не любил слов. На месте показывал он молодым солдатам, как надо ящерицей переползать, как войлоком обматывать подметки, чтобы шаг был бесшумен, как по моховым наростам на дереве, по годовым, кольцам на пнях определить страны света, как с помощью поясного ремня лазить на самые высокие сосны, как сбивать собак со следа, как в снегу уметь спрятаться от холода, как по разнице во времени между выстрелом и разрывом определить дальность вражеских позиций, а по тону выстрела — направление стреляющей батареи, и многое другое, необходимое в этом сложном военном ремесле. Чередников показывал молодым солдатам свой знаменитый в роте маскировочный плащ, который он сам обшил ветками и корой и в котором, как мы уже знаем, его действительно можно было не заметить даже в двух шагах. — Фашист — зверь хитрый, пуганый, осторожный, его надо с умом брать, а потому дело наше самое из всех тихое, — говорил он молодым бойцам в заключение учёбы. Сам он так ловко осуществлял это на деле, что иной раз вместе с немцами и своих обманывал. Раз чуть по нему не заплакала вся рота. Приказал ему командир срочно взять «языка». Получены были агентурные данные, что противник здесь что-то затевает, и поступил сверху приказ добыть «языка» как можно скорее. Дядя Чередников молча выслушал приказание. На вопрос: «Понял?» — рубанул по обычаю: «Так точно, товарищ капитан!» — развернулся налево кругом, плаща своего знаменитого не захватил, а взял только винтовку и пошёл на передний край, никому не сказавшись и даже друга своего Валентина Уткина не предупредив. Очень уж требовался «язык». Должно быть, поэтому, не дожидаясь даже темноты, дядя Чередников перелез рубеж обороны и, глубоко зарываясь в снег, стал двигаться к немецким окопам, да так ловко, что даже свои, следившие за ним, скоро потеряли его из виду. Но шагах в двадцати от неприятеля что-то с ним случилось. Он вдруг привстал. Слышали бойцы, как у немцев рвануло несколько автоматных очередей. Видели, как, широко вскинув руками, упал навзничь разведчик, и всё стихло. В сгущавшихся сумерках на месте, где он упал, было видно неподвижное тело с нелепо поднятой рукой. Немцы попробовали подползти к трупу, но наши сейчас же открыли по ним огонь и отогнали их от тела. Весть о том, что убит дядя Чередников, быстро дошла до роты. Прибежал Уткин в маскхалате, белый, как халат, взглянул на неподвижное тело с поднятой рукой и тут же полез через бруствер. Едва его удержали. Уполз бы за другом, может быть, себе на беду, если бы сам капитан не приказал ему вернуться и дожидаться темноты. Весь вечер Уткин сидел с бойцами боевого охранения и, не таясь, ладонью стирал со щёк слёзы: — Ох, человек, вот человек! Где вам понять, что за человек за такой был дядя Чередников! Когда сгустилась ночь и запуржило в полях, капитан разрешил Уткину ползти за телом друга. Солдат перемахнул через бруствер и, миновав заграждение, двинулся вперёд. Он полз долго, осторожно, отталкиваясь локтями от скользкого наста. Вдруг сквозь шелест летящего снега услышал он хриплое, приглушённое дыхание. Кто-то полз ему навстречу. Уткин притаился, замер, тихо вытащил нож, ждёт. И тут слышит шёпот, знакомый хрипловатый шёпот: — Кто там? Не стреляйте — свои. Пароль — «миномёт». Чего притаился? Думаешь, не слышу? Мелко плаваешь, брат… Помогай тащить, ну… Оказывается, дядя Чередников из-за срочности задания решил на этот раз рискнуть. А расчёт у него был такой: незаметно приблизиться к вражеским окопам, нарочно дать себя обнаружить и упасть до выстрелов. Притвориться мёртвым и ждать, пока с темнотой кто-нибудь из фашистов не направится за его телом. И вот на этого-то и напасть и взять его в «языки». — Я с ними третью войну дерусь. Повадки их известны. Нипочём им не стерпеть, чтобы труп не обшарить. Часишки там, или портсигар, или кошелёк — это им очень интересно, — пояснил он потом товарищам. После этого случая сам генерал, командир дивизии, которому Чередников очень угодил «языком», вручил ему сразу за прошлые дела медаль «За отвагу», а за это — орден Красной Звезды. Ох, и праздник же был в роте! Хватив в этот день сверх положенной фронтовой нормы, молчаливый и неразговорчивый дядя Чередников расчувствовался, вернул Валентину Уткину заветный кисет с наказом не драть носа перед старым служивым, а потом принялся рассказывать товарищам, как совсем ещё желторотым новобранцем участвовал он в наступлении в 1916 году, как бежали тогда немцы под русскими ударами по Галиции и как вызвался он, Чередников, с партией лазутчиков проникнуть во вражеский тыл. Собственноручно взял он тогда в плен, обезоружил и привёл к своим австрийского капитана и получил за это свою первую боевую награду — георгиевский крест. Рассказал он ещё, как бежали немцы от Красной Армии на Украине в 1918 году и как гнали их тогда красные полки, наступая им на пятки. С группой разведчиков опять ходил тогда Чередников во вражеский тыл. Разведчики отбили у немцев штабные повозки, полковую кассу и автомашину с рождественскими подарками, захватили важные документы. И за это сам военком полка подарил Чередникову серебряные часы. Старый разведчик вытащил из кармана эти большие, толстые часы, на крышке которых были выгравированы две скрещенные винтовки и надпись: «За отменную храбрость, отвагу и усердие». Часы старого разведчика ходили по рукам, и, когда они вернулись к хозяину, тот задумчиво посмотрел на циферблат: — Ох, и ходко они тогда сыпали от нас, ребята! Аллюром три креста. И теперь побегут, скоро побегут, уж вы верьте дяде Чередникову! Потому, тогда мы были кто? Какие мы были? А теперь кто? Какие мы теперь, я вас спрашиваю? Тогда-то до Берлина мы за ними не добежали, сил не хватило. А теперь, ребята, будьте ласковы, без того, чтобы трубку вот эту об какое-никакое берлинское пожарище не раскурить, домой не вернусь. Может, думаете, хвастаю? Ну, попробуй скажи кто, что хвастаю! И никто этого не сказал, хотя говорил это дядя Чередников, старый русский солдат, когда войска наши ещё штурмовали Великие Луки и до Берлина было далековато.

Леонид Соболев

БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ

Леонид Соболев

БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ

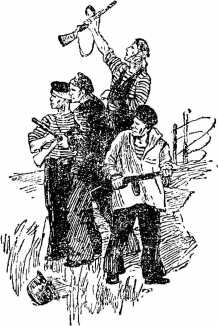

Рис. Ю. МолокановаЭтот бой начался для Михаила Негрёбы прыжком в темноту, вернее — дружеским, но очень чувствительным толчком в спину, которым ему помогли вылететь из люка самолёта, где он неловко застрял, задерживая других. Он пролетел порядочный кусок темноты, пока не решился дёрнуть за кольцо: это был его первый прыжок, и он опасался повиснуть на хвосте самолёта. Парашют послушно раскрылся, и если бы Негрёба смог увидеть рядом своего дружка Королёва, он подмигнул бы ему и сказал: «А всё-таки вышло по-нашему!» Две недели назад в Севастополе формировался отряд добровольцев-парашютистов. Ни Королёв, ни Негрёба не могли, понятно, упустить такой случай, и оба на вопрос, прыгали ли они раньше, гордо ответили: «Как же… в аэроклубе — семь прыжков». Можно было бы для верности сказать — двадцать, но тогда их сделали бы инструкторами, что, несомненно, было бы неосторожностью; достаточно было и того, что при первой подгонке парашютов обоим пришлось долго ворочать эти странные мешки (как бы критикуя укладку на основании своего опыта) и косить глазом на других, пока оба не присмотрелись, как же надо надевать парашют и подгонять лямки. Однако всё это обошлось, и теперь Негрёба плыл в ночном небе, удивляясь его тишине. Сюда, в высоту, орудийная стрельба едва доносилась, хотя огненное кольцо залпов поблёскивало вокруг всей Одессы, а с моря били корабли, поддерживая высадку десантного морского полка, с которым должны были соединиться парашютисты, пройдя с тыла ему навстречу. В городе кровавым цветком распускался большой, высокий пожар. Там же, где должен был приземлиться Негрёба, было совершенно темно. Впрочем, вскоре и там он различил огоньки. Было похоже, будто смотришь с мачты на бак линкора, где множество людей торопливо докуривают папиросы, вспыхивающие от частых затяжек. Это и была линия фронта, и сесть следовало за ней, в тылу у румын. Он потянул лямки, как его учили, и заскользил над боем вкось. Видимо, он приземлился слишком далеко от боя, потому что добрый час полз в темноте, никого не встречая. Внезапно что-то схватило его за горло, и он с размаху ударил в темноту кинжалом. Но это оказалось проволокой связи. Негрёба вынул из мешка кусачки, перекусил проволоку в нескольких местах, ползя вдоль неё. Тут ему пришло в голову, что проволока ведёт к какой-нибудь румынской части, где можно устроить порядочный переполох огнём из автомата. Через час проволока привела в бурьян. Всмотревшись в рассветную мглу, Негрёба увидел трёх коней и поодаль — часового. Кони, почуяв человека, захрапели, и пришлось долго выжидать, пока они привыкнут. За это время Негрёба надумал, что можно снять часового, вскочить на коня и помчаться по деревне, постреливая из автомата. Он медленно пополз к часовому, держа в левой руке автомат, в правой — кинжал. Именно эта правая рука провалилась на ползке в непонятную яму и тотчас упёрлась во что-то мягкое. Его кинуло в жар, и он замер на месте. Откуда-то из-под земли шли громкие голоса. Наконец он понял: мягкое и упругое препятствие было одеялом, закрывавшим отдушину погреба. Там слышался чужой говор, звенели шпоры, стучала пишущая машинка. Негрёба осторожно прорезал кинжалом дырку и заглянул в погреб. Очевидно, это был штаб румынского батальона, может быть полка. Офицеры сгрудились у стола над картой, по которой им что-то раздражённо показывал черноусый и давно не бритый пожилой офицер. В углу на корточках сидели телефонисты. Они подозвали одного из офицеров, и тот начал кричать в трубку. Негрёба под этот шум вынул из сумки гранату. Одной ему показалось мало. Когда в подвале снова начался громкий говор, он достал вторую, потом третью и связал их вместе. Он собрался было кинуть их в отдушину, но тут зацокали копыта, и к погребу подскакали ещё двое. Негрёба дал им войти и тотчас же похвалил себя за это: все офицеры в подвале вытянулись и стали «смирно» — очевидно, один из вошедших был большим начальником. Негрёба швырнул гранаты в отдушину и кубарем покатился в бурьян. Часовой крикнул, но в подвале грянуло и рвануло, и часовой исчез неизвестно куда. Уже рассвело, когда Негрёба вышел в тыл переднего края румынских окопов. Он залёг в копне и стал выжидать. Промчался одинокий всадник. Он скакал во весь дух, оглядываясь и пригибая голову к шее коня. Негрёба навёл на него автомат, но где-то близко простучала очередь, и всадник свалился. Негрёба обрадовался: видно, рядом прятался ещё один наш парашютист. Снова застучал автомат, и Негрёба понял, что тот залёг в кустах рядом. Он решил переползти по кукурузе к товарищу (всё же вдвоём лучше), но тут завыли мины и стали рваться у кустов одна за другой, и автомат замолк. Тогда из ложбинки показались несколько румын, беспрерывно стреляющих по кустам, где сидел неизвестный Негрёбе товарищ. В их трескотню Негрёба добавил свою очередь. Несколько румын упали, остальные кинулись в кукурузу. Всё снова стихло, только издали доносилась стрельба. Он пополз к кустам и нашёл там Леонтьева. Тот лежал ничком, подбитый миной. Негрёба повернул его. Леонтьев открыл глаза, но тут же закрыл их и негромко сказал: — Миша… пристрели… не выбраться… Негрёба взглянул в его белое восковое лицо и вдруг отчётливо понял, что тут, в этих кустах, и сам он найдёт свой собственный конец: пронести Леонтьева через фронт один он не сможет, оставить его здесь одного или выполнить его просьбу — тоже. Всё в нём похолодело и заныло, и он ругнул себя — нужно ему было лезть сюда!.. Шёл бы сам по себе, целый и сильный, выбрался бы… Но хотя жалость к себе и к своей жизни, с которой приходится расставаться из-за другого, и сжимала его сердце, он прилёг к Леонтьеву и сказал так весело, как сумел: — Это, друг, всегда поспеется! Сперва перевяжу… Отсидимся! Двое — не один. На перевязку ушли оба пакета — леонтьевский и свой. Леонтьев почувствовал себя лучше. Негрёба устроил его поудобнее, всунул ему в руки автомат, и сказал: — Ты за кинжальную батарею будешь. Лежи и нажимай спуск, только и делов! Отобьёмся! Слышь, наши близко. В самом деле, впереди, за румынскими окопами, шла яростная стрельба. Видимо, десантный полк атаковал румын. Но морякам от этого было не легче: скоро румыны, выбитые из окопов, хлынут назад, и кустик окажется как раз на пути их отступления. Надо было приготовиться к этому, Негрёба выложил перед собой гранаты, запасной диск к автомату и повернулся к Леонтьеву: — Гранаты у тебя есть? — Есть, — отвечал тот, примеряясь, сможет ли он хоть немного водить перед собой автоматом. — Три штуки. Гранаты возьми, а диск мой не тронь. Сам стрелять буду… Бой приближался. Стрельба доносилась всё ближе. Солнце уже грело порядочно, и тёплый, горький запах трав поднимался от земли. Ждать последнего боя и с ним смерти было трудно. Сбоку, метрах в трёхстах, виднелась глубокая балка, где можно было бы отлично держаться и бить румын с фланга. Но перенести туда Леонтьева он не мог. Он заставил себя смотреть перед собой, на ложбинку, откуда должны были появиться враги. И уже хотелось, чтобы это было скорее: ему показалось, что нервов у него не хватит и что, если это ожидание ещё продлится, он оставит Леонтьева в кустах и один поползёт к балке, в сторону от пути отходящих батальонов. — Наши сзади, — сказал вдруг Леонтьев. — Слышишь? Негрёба и сам слышал сзади чёткие недолгие очереди, но боялся этому верить. Леонтьев зашевелился и закричал слабым, хриплым голосом: — Моряки! Сюда! Он попытался подняться, но снова упал на траву. Негрёба высунул голову из куста и в жёлтой кукурузе увидел неподалёку чёрную бескозырку, левее — вторую. Он встал во весь рост и замахал рукой: — Моряки! Перепелица, чертяка, право на борт! Свои! Два парашютиста перебежали по кукурузе к кустам. Это были Перепелица и Котиков. Они прилегли в кусты, и Негрёба наскоро сообщил им обстановку и свой план: перебежать в балку и бить отходящих румын с фланга.

— Тут нам не позиция: тут нас, как курей, задушат… — сказал он. — Тащите Леонтьева, я прикрывать буду. Котиков и Перепелица подняли раненого. Тот стиснул зубы и закрыл глаза: каждый толчок на бегу отдавался острой болью. До балки оставалось ещё метров восемьдесят, когда из ложбинки затрещали выстрелы и выскочило больше десятка румын. Пришлось положить Леонтьева и вступить в бой. Отбившись, моряки наконец скатились в балку и там нашли ещё одного парашютиста — Литовченко. Он лежал, хозяйственно обложившись гранатами и выставив из травы чёрное дуло автомата. Увидев моряков, он возбуждённо сказал: — А я уж думал, мне труба! Лежу один как перст, а их сейчас попрёт — только считай… Ну, теперь нас сила! Леонтьев был без сознания. Негрёба осмотрел повязки, они были в крови. Тогда он снял с себя форменку, разорвал её и сделал новую перевязку. Перепелица тем временем достал бисквиты и шоколад. — Позавтракаем пока, что ли, — сказал он. И остальные тоже вынули свои пайки. Но сухие бисквиты не лезли в горло, а шоколад забивал рот, и проглотить его было трудно. Во рту пересохло от бега, солнце уже пекло, и каждый из них дорого дал бы за глоток воды. Но все, оказывается, опорожнили свои фляги ещё ночью. Только у Литовченко случайно оказалось немного воды, и он протянул фляжку Негрёбе: — Дай ему. Горит человек. Негрёба осторожно влил воду в рот Леонтьеву. Тот глотнул и открыл глаза. — Держись, Леонтьич! — сказал Негрёба. — Гляди, нас теперь сколько… Факт, пробьёмся! Леонтьев не ответил и снова закрыл глаза. Перепелица негромко сказал: — Попёрли руманешти, гляди… И точно: из ложбинки прямо на те кусты, где недавно ещё были моряки, выскочила первая толпа отступающих румын. Впереди всех и быстрее всех бежали несколько немецких автоматчиков. Они добежали до кустов, залегли и открыли огонь по румынам, пытаясь остановить их. — Вот это тактика! — удивился Негрёба. — Что ж, морячки, поможем фрицам? Только, чур, не по-ихнему: прицельно бить, не очередями. Он засучил рукава тельняшки и выстрелил первым в офицера, размахивающего пистолетом. Можно было и не стрелять. Румыны не заметили бы этой горсточки, спрятанной в балке. Но это значило, что тогда они прошли бы к себе в тыл без потерь. И моряки стреляли, открывая огнём своё присутствие здесь. Стреляли, потому что каждый выстрел уничтожал ещё одного врага. Стреляли, помогая атаке моряков десантного полка. Под этим огнём офицерам не удалось ни остановить, ни собрать выбежавшие из окопов роты. Тогда немецкие автоматчики перенесли огонь на моряков, и кто-то из офицеров собрал десятка два солдат и повёл их на балку. Это был уже настоящий бой. Моряки отбили две атаки. Наконец волна румын прошла, оставив в кукурузе и у балки неподвижные тела. Перепелица оглядел поле боя. — Порядком наложили! — сказал он удовлетворённо. — А как у нас с патронами, ребята? С патронами было плохо. На автоматчиков и на отражение двух атак моряки израсходовали почти весь запас. Это было тем хуже, что теперь должны были побежать румыны соседнего участка, и, по всем расчётам, они неминуемо должны были наскочить на балку. Негрёба предложил повторить манёвр и перебраться в соседнюю, которая опять окажется с фланга отступающих, но, посмотрев на Леонтьева, сам отказался от этой мысли. Моряки помолчали, обдумывая. — Что ж, — сказал Негрёба, — видно, тут надо держаться. Патроны беречь на прорыв. Отбиваться будем только гранатами. По тем, кто вплотную набежит. Они замолчали, выжидая, когда появятся враги. Потом Перепелица достал из мешка офицерский пистолет и осмотрел обойму. — Шесть патронов, — сказал он. — А нас пятеро. Хватит. Разыграем, что ли, кому? Понятно? — Понятно, — сказал Литовченко. — Ясно, — подтвердил Котиков. — Точно, — добавил Негрёба. Он сорвал четыре травинки и откусил одну; подровняв концы, зажал в кулак и протянул Литовченко. — Откуда у тебя ихний пистолет? — спросил тот Перепелицу, вытягивая травинку, и закончил облегчённо: — Не мне: длинная! — Наткнулся ночью на офицера, — ответил Перепелица. — Вещь не тяжёлая, а пригодится… Тащи ты, Котиков. — Может, лучше свои патроны оставить? — раздумчиво сказал тот, осторожно таща травинку. — Погано ихними-то пулями… Его травинка тоже оказалась длинной. — Коли ранят, с автоматом не управишься, а этим и лёжа всех достанешь, — сказал Перепелица деловито и потянул травинку сам. — Тоже длинная. Выходит, Миша, тебе… Только ты не торопись. Когда вовсе конец будет, понятно? — Ясно, — сказал Негрёба и положил пистолет под руку. — Кажись, пошли, — негромко сказал Котиков. — Ну, моряки, коли ничего не будет, свидимся! И моряки замолчали. Только изредка стонал Леонтьев. Перепелица перекинул Негрёба бушлат: — Прикройся. Лежишь, что зебра полосатая. За версту видать. — Всё одно видать, — ответил Негрёба. — Лучше уж так. Хоть узнают, что моряки. И они снова замолчали, вглядываясь в лавину румын, покатившуюся к балке. Солдаты выбегали из окопов, падали на землю, отстреливаясь от кого-то, кто наседал на них, снова вскакивали, перебегая метров на пять-шесть. Они двигались плотной цепью, почти рядом друг с другом, и с каждой перебежкой всё ближе и ближе были к горсточке моряков. Около сотни их побежало прямо на балку, видимо чуя, что тут они смогут укрыться от огня преследующих их моряков десантного полка. Они ещё раз залегли, отстреливаясь, и потом, как по команде, вскочили и ринулись к балке. Уже видны были их лица, небритые, вспотевшие, искажённые страхом. Они были так близко, что тяжёлый запах пота, казалось, ударял в нос. Они бежали к балке молча и дружно, упрямо и скученно, как испуганное стадо, которое всё сметает со своего пути. И тогда на пути встал Негрёба, встал во весь рост — крепкий и ладный моряк в полосатой тельняшке, с автоматом в левой руке и с поднятой гранатой в правой. — Эй, руманешти, огребай матросский подарок! — крикнул он в исступлении и швырнул гранату. Вслед за ней из балки вылетели ещё три. Взрывы ахнули в потном стаде. Солдаты попадали. Другие отшатнулись и, петляя как зайцы, кинулись в стороны. Моряки бросили ещё четыре гранаты. Проход расширился. Перепелица крикнул: — Мишка, а ведь прорвёмся! Хватай Леонтьева! Моряки мгновенно подняли его, и каждый свободной рукой подхватил раненого. Они ринулись в образовавшийся проход между румынами, и Леонтьев от боли пришёл в себя и снова стиснул зубы, чтобы вытерпеть этот стремительный, яростный бег. Они проскочили уже самую гущу, когда он увидел, что румыны кинулись за ними. Он глянул на Перепелицу и разжал зубы: — Бросьте меня… Пробивайтесь… Перепелица выругал его на бегу, и он замолчал. Румыны подскочили уже близко. Моряков было всего пятеро, а их сотни. Враги, видимо, поняли это и решили взять моряков живьём. Рослый солдат прыгнул на Перепелицу, пытаясь ударить его штыком. Котиков выпустил ногу Леонтьева и выстрелил румыну в затылок, но другой кинулся на него. Перепелица подхватил румынскую винтовку и сильным ударом штыка повалил солдата, за ним — второго и третьего. Потом он бросил винтовку, сорвал с пояса гранату и далеко кинул её в подбегавших солдат. Те отшатнулись, но граната взорвалась среди них. Оставшиеся в живых залегли и открыли огонь. Пули засвистели вокруг моряков. Перепелица упал и крикнул: — Тащите вдвоём, мы с Котиковым задержим! Моряки тоже упали в траву и стали отстреливаться последними патронами. Негрёба и Литовченко тащили ползком Леонтьева, а остальные двое ползли за ними, сдерживая румын редким, но точным огнём. Наконец те отстали, спеша уйти в тыл, а моряки неожиданно для себя провалились в опустевший румынский окоп. Тут они опомнились и осмотрелись: у Котикова пулей была пробита щека, у Перепелицы две пули сидели в ляжке. Литовченко тоже обнаружил, что он ранен. На перевязки ушли все форменки. Румыны были уже далеко за кустами, и впереди, очевидно, были только свои. Моряки устроили Леонтьева в окопе поудобнее, принесли ему воды, обмыли и напоили, положили возле него румынский автомат игранаты, найденные в окопе. Он смотрел на все эти заботы, слабо улыбаясь, и глаза его, полные слёз, лучше всяких слов говорили о том, что было в его душе. Взгляд этот, вероятно, смутил Негрёбу, потому что он встал с излишней деловитостью: — Полежи тут, больше трясти не будем. Сейчас носилки пришлём. Идём своих искать. И они встали в рост — четыре человека в полосатых тельняшках, в чёрных бескозырках, окровавленные, перевязанные обрывками форменок, но сильные и готовые снова пробираться сквозь сотни врагов. И, видимо, они сами поразились своей живучей силище. И Перепелица сказал: — Один моряк — моряк, два моряка — взвод, три моряка — рота… Сколько нас? Четверо?.. Батальон, слушай мою команду: шагом… арш!

Константин Федин

МАЛЬЧИК ИЗ СЕМЛЁВА

Константин Федин

МАЛЬЧИК ИЗ СЕМЛЁВА

Рис. ЛурьеШёл литературный вечер в Доме Красной Армии, в Москве. Из-за стола я вглядывался в ряды слушателей, затихших в торжественном старомодном зале. Ряды уходили далеко, и лица, ясно различаемые на передних стульях, в конце зала сплывались в лёгкие полосы, желтоватые от электричества и слегка туманные. Аудитория состояла из командиров, прибывших с фронта. Их взгляды как будто старались не выдать горечи, которой наполнен народ на войне. Вдруг где-то во втором ряду среди суровых и взрослых людей я увидел детское лицо, выделявшееся нежностью красок и блеском широких глаз. Это был мальчик, одетый в военную форму, с худенькой шейкой, вытянувшейся из слишком просторного воротника с сержантскими петличками. Он был совсем невелик ростом и тянулся, чтобы лучше всё видеть. Каждая чёрточка его лица выражала любопытство. Всё происходившее с публикой происходило с ним в увеличенном размере: посмеявшись, зал становился опять серьёзным, а его тонкий рот долго ещё сверкал застывшей улыбкой детского удовольствия. — Смотри, — сказал я своему другу, сидевшему за столом рядом со мной. — Смотри во второй ряд, какой там воин. И мы начали пристально глядеть на мальчика, дивясь его присутствию здесь, его мирному облику в воинском одеянии, всей его маленькой, необычайно жизненной фигурке. Минут десять спустя мне передали из рядов аккуратно сложенную записочку: «Мальчик, на которого вы указали, участвовал во многих делах партизанских отрядов и регулярных частей. Дважды представлен к правительственной награде, привёл десять „языков“». Мы перечитали несколько раз эти строки, поворачивая в пальцах записку и так и этак, с сомнением косясь друг на друга. — Надо с ним поговорить, — сказал я. И, как только кончился вечер, мы попросили разыскать в публике мальчика и привести к нам. В смежной с залом комнате мы прождали недолго. Вскоре раздался громкий, отчётливый стук, и очень увесистая дверь неожиданно легко отворилась. Вошёл плечистый, высокий, большерукий лейтенант и, громко сдвинув ноги, распрямляясь и делаясь ещё выше, спросил: — Разрешите ввести? В первый момент мы не совсем поняли, кого собирались ввести. Но лейтенант обращался к нам, и мы сказали: — Пожалуйста! Уходя, лейтенант оставил дверь приоткрытой, и на смену ему в её узкой щели тотчас появился мальчик в военной форме. Так же как лейтенант, он щёлкнул каблуками, вытянулся и взглянул нам по очереди в глаза. Любопытство подавляло всякое иное выражение на его тонком, заострённом к подбородку лице. Мы показались ему достойными самого внимательного изучения, и он был похож на охотника, впервые ожидающего появления из-за кустов редчайшей дичины. Я думал, он непременно первый задаст нам вопрос: губы его вздрагивали, собираясь выпустить готовые слова. Но дисциплина поборола любопытство, и он стойко ждал, когда его спросят. — Давно ли в армии? — спросил мой товарищ. — Вот как сошёл снег. — А зимой? — Был у партизан. — В каких же местах? Помолчав, он обернулся на высокого лейтенанта и, хотя у того был вполне доверительный и даже добродушный вид, ответил очень серьёзно: — Места лесные. Мы засмеялись, и я сказал: — Смоленские, что ли, леса-то? Он опять посмотрел на лейтенанта и тоже засмеялся, опустив голову. — Смоленские. В смехе его было ещё столько ребячьей прелести, что я почувствовал свежее волнение, какое испытываешь, войдя в детский сад. — Сколько же тебе лет? — Четырнадцать, пятнадцатый. — Ого! А с виду ты года на два моложе. Он пропустил это обидное замечание без всякого интереса, как будто решив терпеливо дожидаться более занятного разговора. — А откуда ты родом? — Из Семлёва. — Вон что! Знаю, знаю Семлёво: по обе стороны железной дороги — станция и село, и совсем рядом — леса. — Лес — так вот, подать рукой, — быстро подхватил он и весь раскрылся в своей сияющей детской улыбке, замигал часто-часто и вздёрнул острым носиком. Тогда с яркостью, почти осязаемой, я увидел этого мальчика среди его родных лесов, каким он был там год или два назад, мог быть там в ту или другую минуту, на весёлых тенистых холмах Смоленщины. Я увидел его, беловолосого, без шапки, с прозрачными, как осенний ручей, остановившимися на тихой думе глазами, с голубой жилкой на виске и с голубой тенью над приоткрытой верхней губой. Вот он стоит неподвижно, чуть-чуть наклонив голову, прислушиваясь одним ухом, как закачался тяжёлый лапник ели от прыжка золотисто-луковичной белки. Он смотрит, как белка сорвала прошлогоднюю еловую шишку, пошелушила её и сердито бросила, пустую, наземь. Вот он слушает свист лимонной иволги, спрятавшейся высоко на осиновой макушке и словно передразнивающей журчание струи, которая выбилась из болотца внизу, под холмом. Вот он остановился рядом с тонкой беленькой берёзой, ниточкой тянущейся к высокой тихой синеве; и сам он тянется своею замершею думой высоко вверх, в молчании соединившись с вечной жизнью родной природы. Кто знает, не станет ли этот мальчик поэтом, русским поэтом, какого даёт нам смоленская земля иное счастливое десятилетие? Мальчик стоял сейчас передо мной с отражением внезапного воспоминания на лице о родной своей земле, о родине, которой наделяется человек раз в жизни и которую он несёт потом в сердце через всю жизнь, как отца и мать. — Где же твой отец? — спросил я. — В Красной Армии. — А мать? — Мать? Не знаю. Говорили, ушла в лес. — А что про тебя рассказывают, будто ты от немцев «языков» приводил? — Приводил. — Это когда партизаном был или в армии? — И у партизан и в армии. — Сколько же всего привёл? — В общем десять. — Десять немцев? Ишь ты какой! Что же, поодиночке доставлял или как? Мальчик опять с улыбкой обернулся на лейтенанта, но теперь его улыбка была рассеянной — видно, его расспрашивали об этих случаях уже не в первый раз. — Когда как, — ответил он врастяжку: — то по одному, а то по двое. — Как, и двоих приводил? Ну, расскажи, как это было. Он принял наше изумление за неспособность взрослых понять самые простые вещи, которые для детей обыкновенны, и сказал, оживившись, искренне желая нам помочь. — Да немцы в разведку чаще пьяные ходят. — Пьяные? — Выпьют для храбрости — и пошли. Я один раз притаился в ельнике, лежу. А они по дороге идут из разведки. — Сколько же их? — Двое. Я вижу, пьяные. — Что же, они качаются? — Ну да, они на лыжах, ноги катятся, они падают, хохочут. Деревня, где они стояли, уже близко. Я пропустил их, а потом из ельника как крикну! И выстрелил! Они — раз! — кувырком. И подняться не могут, лыжи разъехались. Я их и взял. — Да как же взял? Ты один, а их двое. — Подбежал, стрельнул одному в руку, а другого по башке револьвером — стук! — и разоружил. Связал им руки назад, а потом наша разведка подоспела. И повели… Он подождал немного и добавил: — Ещё раз я тоже взял двоих, а один не захотел идти. Упёрся — никак. — Ну и что же? — Ничего. Пристрелил его, а другой пошёл. Развеселившееся лицо его говорило: видите, всё очень просто, а вы изумляетесь! И выходило действительно так просто, что уже нечего было больше расспрашивать, и мы молча смотрели на мальчика. Тогда с заново вспыхнувшим любопытством он быстро спросил: — Вот вы сегодня читали рассказ: что это, правда или вы это придумываете? — Зачем придумывать? — ответил я. — Правда интереснее всякой придумки. — Да-а, как бы не так! — протянул он с полным недоверием. — Разрешите?.. — сказал высокий лейтенант, делая вежливый полушаг вперёд. — Нам пора. — Вы что же, приставлены к нему? — спросил мой друг, кивнув на мальчика. — По вечерам, — сказал лейтенант. — Он ведь в Москве первый раз, мало ли — заблудиться может, и движенье порядочное… Они оба — большой и маленький — сделали шумный поворот по-военному и вышли…

Валентин Катаев

СОН

Валентин Катаев

СОН

Древние греки изображали сон в виде человеческой фигуры с крыльями бабочки за плечами и цветком мака в руке.

Рис. А. ТаранаМне хочется рассказать один поразительный случай сна, достойный сохраниться в истории. 30 июля 1919 года расстроенные части Красной Армии очистили Царицын и начали отступать на север. Отступление это продолжалось сорок пять дней. Единственной боеспособной силой, находившейся в распоряжении командования, был корпус Семёна Михайловича Будённого в количестве пяти с половиной тысяч сабель. По сравнению с силами неприятеля количество это казалось ничтожным. Однако, выполняя боевой приказ, Будённый прикрывал тыл отступающей армии, принимая на себя все удары противника. Можно сказать, это был один бой, растянувшийся на десятки дней и ночей. Во время коротких передышек нельзя было ни поесть как следует, ни заснуть, ни умыться, ни расседлать коней. Лето стояло необычайно знойное. Бои происходили на сравнительно узком пространстве — между Волгой и Доном. Однако бойцы нередко по целым суткам оставались без воды. Боевая обстановка не позволяла отклоняться от принятого направления и потерять хотя бы полчаса для того, чтобы отойти на несколько вёрст к колодцам. Вода была дороже хлеба. Время — дороже воды. Однажды, в начале отступления, бойцам пришлось в течение трёх суток выдержать двадцать атак. Двадцать! В беспрерывных атаках бойцы сорвали голос. Рубясь, они не в состоянии были извлечь из пересохшего горла ни одного звука. Страшная картина: кавалерийская атака, схватка, рубка, поднятые сабли, исковерканные, облитые грязным потом лица — и ни одного звука. Вскоре к мукам жажды, немоты, голода и зноя прибавилась ещё новая — мука борьбы с непреодолимым сном. Ординарец, прискакавший в пыли с донесением, свалился с седла и заснул у ног своей лошади. Атака кончилась. Бойцы едва держались в сёдлах. Не было больше никакой возможности бороться со сном. Наступал вечер. Сон заводил глаза. Веки были как намагниченные. Глаза засыпали. Сердце, налитое кровью, тяжёлой и неподвижной, как ртуть, останавливалось медленно, и вместе с ним останавливались и вдруг падали отяжелевшие руки, разжимались пальцы, мотались головы, съезжали на лоб фуражки. Полуобморочная синева летней ночи медленно опускалась на пять с половиной тысяч бойцов, качающихся в сёдлах, как маятники. Командиры полков подъехали к Будённому. Они ждали распоряжения. — Спать всем, — сказал Будённый, нажимая на слово «всем». — Приказываю всем отдыхать. — Товарищ начальник… А как же… А сторожевые охранения? А заставы? — Всем… всем… — А кто же?.. Товарищ начальник, а кто же будет… — Буду я, — сказал Будённый, отворачивая левый рукав и поднося к глазам часы на чёрном кожаном браслете. Он мельком взглянул на циферблат, начинавший уже светиться в наступающих сумерках дымным фосфором цифр и стрелок… — Всем спать, всем без исключения, всему корпусу! — весело, повышая голос, сказал он. — Даётся ровно двести сорок минут на отдых. Он не сказал: четыре часа. Четыре часа — это было слишком мало. Он сказал: двести сорок минут. Он дал максимум того, что мог дать в такой обстановке. — И ни о чём больше не беспокойтесь, — прибавил он. — Я буду охранять бойцов. Лично. На свою ответственность. Двести сорок минут — и ни секунды больше. Сигнал к подъёму — стреляю из револьвера. Он похлопал по ящичку маузера, который всегда висел у него на бедре, и осторожно тронул шпорой, потемневшей от пота, бок своего рыжего донского коня Казбека. Один человек охраняет сон целого корпуса! И этот один человек — командир корпуса. Чудовищное нарушение воинского устава. Но другого выхода не было. Один за всех и все за одного. Таков железный закон революции. Пять с половиной тысяч бойцов, как один, повалились на роскошную траву балки. У некоторых ещё хватило сил расседлать и стреножить коней, после чего они заснули, положив сёдла под голову. Остальные упали к ногам нерассёдланных лошадей и, не выпуская из рук поводьев, погрузились в сон, похожий на внезапную смерть. Эта балка, усеянная спящими, имела вид поля битвы, в которой погибли все. Будённый медленно поехал вокруг лагеря. За ним следовал его ординарец, семнадцатилетний Гриша Ковалёв. Этот смуглый мальчишка ещё держался в седле; он клевал носом, делая страшные усилия поднять голову, тяжёлую, как свинцовая бульба. Так они ездили вокруг лагеря, круг за кругом, командир корпуса и его ординарец — двое бодрствующих среди пяти с половиной тысяч спящих. В ту пору Семён Михайлович был значительно моложе, чем теперь. Он был сух, очень чёрен, с густыми и длинными усами на скуластом, почти оранжевом от загара чернобровом крестьянском лице. Объезжая лагерь, он иногда при свете взошедшей луны узнавал своих бойцов и, узнавая их, усмехался в усы нежной усмешкой отца, наклонившегося над люлькой спящего сына. Вот Гриша Вальдман, рыжеусый гигант, навзничь упавший в траву, как дуб, поражённый молнией, с седлом под запрокинутой головой и с маузером в пудовом кулаке, разжать который невозможно даже во сне. Его грудь широка и вместительна, как ящик. Она поднята к звёздам и ровно подымается и опускается в такт богатырскому храпу, от которого качается вокруг бурьян. Другая богатырская рука прикрыла тёплую землю — поди попробуй, отними у Гриши Вальдмана эту землю! Вот спит как убитый Иван Беленький, донской казак, с чубом на глазах, и под боком у него не острая казачья шашка, а меч, старинный громадный меч, реквизированный в доме помещика, любителя старинного оружия. Сотни лет висел тот меч без дела на персидском ковре дворянского кабинета. А теперь забрал его себе донской казак Иван Беленький, наточил как следует быть и орудует им в боях против белых. Ни у кого во всём корпусе нет таких длинных и сильных рук, как у Ивана Беленького. И был такой случай. Пошёл как-то Иван Беленький в богатый хутор за фуражом для своей лошади. Просит продать сена. Хозяйка говорит: — Нету. Одна копна только и осталась. — Да мне немного, — говорит жалобно Иван Беленький, — мне только коняку своего покормить, одну только охапочку. — Ну что же, — говорит хозяйка, — одну охапочку, пожалуй, возьми. — Спасибо, хозяйка. Подошёл Иван Беленький, донской казак, к копне сена, да и взял её всю в одну охапку. Ахнула хозяйка — сроду не видала она таких длинных рук. Однако делать нечего! А Иван Беленький крякнул и понёс копну к себе в лагерь. Что с ним по дороге случилось — неизвестно, только вдруг прибегает он без сена в лагерь ни жив ни мёртв. Руки трясутся, зуб на зуб не попадает. Ничего сказать не может… — Что с тобой, Ваня? — Ох… и не спрашивайте! До того я перепугался… ну его к чёрту! Остолбенели бойцы: что же это за штука такая, если самый неустрашимый боец Ваня Беленький испугался? А он стоит и прийти в себя не может. — Ну его к чёрту! Напугал меня проклятый дезинтер, чтоб ему сгореть на том свете! — Да что такое? Кто такой? — Да говорю же: дезинтер… Как я взял тое проклятое сено — чтоб оно сгорело, как понёс, а оно там в серёдке как затрепыхается… Дезинтер проклятый! Оказалось, в сене прятался дезертир. Его вместе с копной и понёс Иван Беленький. По дороге дезертир затрепыхался в сене, как мышь, выскочил и чуть до смерти не напугал неустрашимого бойца Беленького. Ну и смеху было! И опять нежно и мужественно усмехнулся Будённый, осторожно проезжая над головой бойца своего Ивана Беленького, над его острым мечом, зеркально отразившим полную голубую луну. Шла ночь. Передвигались над головой звёздные часы степной ночи. Скоро время будить бойцов. Вдруг Казбек остановился и поднял уши. Будённый прислушался и поправил свою защитную фуражку, подпалённую с одного бока огнями походных костров. По верху балки пробирались несколько всадников. Один за другим они тенью своей закрывали луну. Будённый замер. Всадники спустились в лагерь. Ехавший впереди остановил коня и нагнулся к одному из бойцов, который переобувался перед сумрачно рдеющим костром. У всадника в руке была папироса. Он хотел прикурить. — Эй, — сказал всадник, — какой станицы? Подай огня! — А ты кто такой? — Не видишь? Всадник наклонил к бойцу плечо. Полковничий погон блеснул при свете луны. Всё ясно: офицерский разъезд наехал впотьмах на красноармейскую стоянку и принял её за своих. Значит, белые близко. Терять времени нечего. Будённый осторожно выехал из темноты и поднял маузер. В предрассветной тишине хлопнул выстрел. Полковник упал. Бойцы вскочили. Офицерский разъезд был схвачен. — По коням! — закричал Будённый. Через минуту пять с половиной тысяч бойцов уже были верхом. А ещё через минуту вдали, в первых лучах степного росистого солнца, встала пыль приближавшейся кавалерии белых. Семён Михайлович приказал разворачиваться. Заговорили три батареи четвёртого конно-артиллерийского дивизиона. Начался бой.

…Вспоминая об этом эпизоде, Семён Михайлович сказал однажды, задумчиво улыбаясь: — Да… Пять с половиной тысяч бойцов, как один человек, спали вповалку на земле. Вот стоял храп так храп! Аж бурьян качался от храпа!.. — Он прищурился на карту, висевшую на стене, и с особенным удовольствием повторил: — Аж бурьян качался! Мы сидели в кабинете Будённого в Реввоенсовете. За окном шёл деловитый московский снежок. Я представил себе замечательную картину. Степь. Ночь. Луна. Спящий лагерь. Будённый на своём Казбеке. И за ним, в приступе неодолимого сна, трясётся чубатый смуглый мальчишка с пучком вялого мака за ухом и с бабочкой, заснувшей на пыльном горячем плече.

Валентин Катаев

ФЛАГ

Валентин Катаев

ФЛАГ

Рис. А. ЕрмолаеваНесколько шиферных крыш виднелось в глубине острова. Над ними поднимался узкий треугольник кирхи с чёрным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Безлюдным выглядел каменистый берег. Море на сотни миль вокруг казалось пустынным. Но это было не так. Иногда далеко в море показывался слабый силуэт военного корабля или транспорта. И в ту же минуту бесшумно и легко, как во сне, как в сказке, отходила в сторону одна из гранитных глыб, открывая пещеру. Снизу в пещере плавно поднимались три дальнобойных орудия. Они поднимались выше уровня моря, выдвигались вперёд и останавливались. Три ствола чудовищной длины сами собой поворачивались, следуя за неприятельским кораблём, как за магнитом. На толстых стальных срезах, в концентрических желобках блестело тугое зелёное масло. В казематах, выдолбленных глубоко в скале, помещались небольшой гарнизон форта и всё его хозяйство. В тесной нише, отделённой от кубрика фанерной перегородкой, жили начальник гарнизона форта и его комиссар. Они сидели на койках, вделанных в стену. Их разделял столик. На столике горела электрическая лампочка. Она отражалась беглыми молниями в диске вентилятора. Сухой ветер шевелил листы ведомостей. Карандашик катался по карте, разбитой на квадраты. Это была карта моря. Только что командиру доложили, что в квадрате номер восемь замечен вражеский эсминец. Командир кивнул головой. Простыни слепящего оранжевого огня вылетели из орудий. Три залпа подряд потрясли воду и камень. Воздух туго ударил в уши. С шумом чугунного шара, пущенного по мрамору, снаряды уходили один за другим вдаль. А через несколько мгновений эхо принесло по воде весть о том, что они разорвались. Командир и комиссар молча смотрели друг на друга. Всё было понятно без слов: остров со всех сторон обложен; коммуникации порваны; больше месяца горсточка храбрецов защищает осаждённый форт от беспрерывных атак с моря и воздуха; бомбы с яростным постоянством бьют в скалы; торпедные катеры и десантные шлюпки шныряют вокруг; враг хочет взять остров штурмом. Но гранитные скалы стоят непоколебимо; тогда враг отступает далеко в море; собравшись с силами и перестроившись, он снова бросается на штурм; он ищет слабое место и не находит его. Но время шло. Боеприпасов и продовольствия становилось всё меньше. Погреба пустели. Часами командир и комиссар просиживали над ведомостями. Они комбинировали, сокращали. Они пытались оттянуть страшную минуту. Но развязка приближалась. И вот она наступила. — Ну? — сказал наконец комиссар. — Вот тебе и «ну», — сказал командир. — Всё. — Тогда пиши. Командир не торопясь открыл вахтенный журнал, посмотрел на часы и записал аккуратным почерком: «20 октября. Сегодня с утра вели огонь из всех орудий. В 17 часов 45 минут произведён последний залп. Снарядов больше нет. Запас продовольствия на одни сутки». Он закрыл журнал — эту толстую бухгалтерскую книгу, прошнурованную и скреплённую сургучной печатью, — подержал его некоторое время на ладони, как бы определяя его вес, и положил на полку. — Такие-то дела, комиссар, — сказал он без улыбки. В дверь постучали. — Войдите. Дежурный в глянцевитом плаще, с которого текла вода, вошёл в комнату. Он положил на стол небольшой алюминиевый цилиндрик. — Вымпел? — Точно. — Кем сброшен? — Немецким истребителем. Командир отвинтил крышку, засунул в цилиндр два пальца и вытащил бумагу, свёрнутую трубкой. Он прочитал её и нахмурился. На пергаментном листике крупным, очень разборчивым почерком зелёными ализариновыми чернилами было написано следующее: «Господин коммандантий совецки форт и батареи. Вы есть окружени зовсех старой. Вы не имеете больше боевых припаси и продукты. Во избегания напрасны кровопролити предлагаю Вам капитулирование. Условия: весь гарнизон форта завместно коммандантий и командиры оставляют батареи форта полный сохранность и порядок и без оружия идут на площадь возле кирхе — там сдаваться. Ровно 6.00 часов по среднеевропейски время на вершина кирхе должен есть быть бели флаг. За это я обещаю вам подарить жизнь. Противни случай смерть. Здавайтесь. Командир немецки десант контр-адмирал фон Эвершарп».

Командир протянул условия капитуляции комиссару. Комиссар прочёл и сказал дежурному: — Хорошо. Идите. Дежурный вышел. — Они хотят видеть флаг на кирхе, — сказал командир задумчиво. — Да, — сказал комиссар. — Они его увидят, — сказал командир, надевая шинель. — Большой флаг на кирхе… Как ты думаешь, комиссар, они заметят его? Надо, чтобы они его непременно заметили. Надо, чтобы он был как можно больше… Мы успеем? — У нас есть время, — сказал комиссар, отыскивая фуражку. — Впереди ночь. Мы не опоздаем. Мы успеем его сшить. Ребята поработают. Он будет громадный. За это я тебе ручаюсь. Они обнялись и поцеловались в губы, командир и комиссар. Они поцеловались крепко, по-мужски, чувствуя на губах вкус обветренной, горькой кожи. Они поцеловались первый раз в жизни. Они торопились. Они знали, что времени для этого больше никогда не будет. Комиссар вошёл в кубрик и приподнял с тумбочки бюст Ленина. Он вытащил из-под него плюшевую малиновую салфетку. Затем он встал на табурет и снял со стены кумачовую полосу с лозунгом. Всю ночь гарнизон форта шил флаг, громадный флаг, который едва помещался на полу кубрика. Его шили большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках. Незадолго до рассвета флаг размером по крайней мере в шесть простынь был готов. Тогда моряки в последний раз побрились, надели чистые рубахи и один за другим, с автоматами на шее и карманами, набитыми патронами, стали выходить по трапу наверх.

На рассвете в каюту фон Эвершарпа постучался вахтенный начальник. Фон Эвершарп не спал. Он лежал одетый на койке. Он подошёл к туалетному столу, посмотрел на себя в зеркало, вытер одеколоном мешки под глазами. Лишь после этого он разрешил вахтенному начальнику войти. Вахтенный начальник был взволнован. Он с трудом сдерживал дыхание, поднимая для приветствия руку. — Флаг на кирхе? — отрывисто спросил фон Эвершарп, играя витой, слоновой кости, рукояткой кинжала. — Так точно. Они сдаются. — Хорошо, — сказал фон Эвершарп. — Вы принесли мне превосходную весть. Я вас не забуду. Отлично. Свистать всех наверх. Через минуту он стоял, расставив ноги, на боевой рубке. Только что рассвело. Это был тёмный, ветреный рассвет поздней осени. В бинокль фон Эвершарп увидел на горизонте маленький гранитный остров. Он лежал среди серого, некрасивого моря. Угловатые волны с диким однообразием повторяли форму прибрежных скал. Море казалось высеченным из гранита. Над силуэтом рыбачьего посёлка поднимался узкий треугольник кирхи с чёрным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Большой флаг развевался на шпиле. В утренних сумерках он был совсем тёмный, почти чёрный. — Бедняги, — сказал фон Эвершарп, — им, вероятно, пришлось отдать все свои простыни, чтобы сшить такой большой белый флаг. Ничего не поделаешь. Капитуляция имеет свои неудобства. Он отдал приказ. Флотилия десантных шлюпок и торпедных катеров направилась к острову. Остров вырастал, приближался. Теперь уже простым глазом можно было рассмотреть кучку моряков, стоявших на площади возле кирхи. В этот миг показалось малиновое солнце. Оно повисло между небом и водой, верхним краем уйдя в длинную дымчатую тучу, а нижним касаясь зубчатого моря. Угрюмый свет озарил остров. Флаг на кирхе стал красным, как раскалённое железо. — Чёрт возьми, это красиво, — сказал фон Эвершарп. — Солнце хорошо подшутило над большевиками. Оно выкрасило белый флаг в красный цвет. Но сейчас мы опять заставим его побледнеть. Ветер гнал крупную зыбь. Волны били в скалы. Отражая удары, скалы звенели, как бронза. Тонкий звон дрожал в воздухе, насыщенном водяной пылью. Волны отступали в море, обнажая мокрые валуны. Собравшись с силами и перестроившись, они снова бросались на приступ. Они искали слабое место. Они врывались в узкие извилистые промоины. Они просачивались в глубокие трещины. Вода булькала, стеклянно журчала, шипела. И вдруг, со всего маху ударившись в незримую преграду, с пушечным выстрелом вылетала обратно, взрываясь целым гейзером кипящей розовой пыли. Десантные шлюпки выбросились на берег. По грудь в пенистой воде, держа над головой автоматы, прыгая по валунам, скользя, падая и снова поднимаясь, бежали немцы к форту. Вот они уже на скале. Вот они уже спускаются в открытые люки батарей. Фон Эвершарп стоял, вцепившись пальцами в поручни боевой рубки. Он не отрывал глаз от берега. Он был восхищён. Его лицо подёргивали судороги. — Вперёд, мальчики, вперёд! И вдруг подземный взрыв чудовищной силы потряс остров. Из люков полетели вверх окровавленные клочья одежды и человеческого тела. Скалы наползали одна на другую, раскалывались. Их корёжило, поднимало на поверхность из глубины, из недр острова, и с поверхности спихивало в открывшиеся провалы, где грудами обожжённого металла лежали механизмы взорванных орудий. Морщина землетрясения прошла по острову. — Они взрывают батареи! — крикнул фон Эвершарп. — Они нарушили условия капитуляции! Мерзавцы! В эту минуту солнце медленно вошло в тучу. Туча поглотила его. Красный свет, мрачно озарявший остров и море, померк. Всё вокруг стало монотонного гранитного цвета. Всё — кроме флага на кирхе. Фон Эвершарп подумал, что он сходит с ума. Вопреки всем законам физики, громадный флаг на кирхе продолжал оставаться красным. На сером фоне пейзажа его цвет стал ещё интенсивнее. Он резал глаза. Тогда фон Эвершарп понял всё. Флаг никогда не был белым. Он всегда был красным. Он не мог быть иным. Фон Эвершарп забыл, с кем он воюет. Это не был оптический обман. Не солнце обмануло фон Эвершарпа. Он обманул сам себя. Фон Эвершарп отдал новое приказание. Эскадрильи бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей поднялись в воздух. Торпедные катеры, эсминцы и десантные шлюпки со всех сторон ринулись на остров. По мокрым скалам карабкались новые цепи десантников. Парашютисты падали на крыши рыбачьего посёлка, как тюльпаны. Взрывы рвали воздух в клочья. И посреди этого ада, окопавшись под контрфорсами кирхи, тридцать советских моряков выставили свои автоматы и пулемёты на все четыре стороны света: на юг, на восток, на север и на запад. Никто из них в этот страшный последний час не думал о жизни. Вопрос о жизни был решён. Они знали, что умрут. Но, умирая, они хотели уничтожить как можно больше врагов. В этом состояла боевая задача. И они выполнили её до конца. Они стреляли точно и аккуратно. Ни один выстрел не пропал даром. Ни одна граната не была брошена зря. Сотни немецких трупов лежали на подступах к кирхе. Но силы были слишком неравны…

Борис Лавренев

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

Борис Лавренев

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

Рис. И. ПахолковаОн стоял перед капитаном — курносый, скуластый, в куцем пальтишке с рыжим воротником из шерстяного бобрика. Его круглый носик побагровел от студёного степного суховея. Обшелушённые, посинелые губы дрожали, но тёмные глаза пристально и почти строго были устремлены в глаза капитана. Он не обращал внимания на краснофлотцев, которые, любопытствуя, обступили его, необычного тринадцатилетнего посетителя батареи, — этого сурового мира взрослых, опалённых порохом людей. Обут он был не по погоде: в серые парусиновые туфли, протёртые на носках, и всё время, переминался с ноги на ногу, пока капитан разбирал препроводительную записку, принесённую из штаба участка связным краснофлотцем, приведшим мальчика: «…был задержан утром у переднего края… По его показаниям, он в течение двух недель наблюдал за немецкими силами в районе совхоза „Новый путь“… Направляется к вам как могущий быть полезным для батареи…» Капитан сложил записку и сунул её за борт полушубка. Мальчик продолжал спокойно смотреть на него. — Как тебя зовут? Мальчик выпрямился, вскинув подбородок, и попытался щёлкнуть каблуками, но лицо его свело болью, он испуганно взглянул на свои ноги и, понурясь, торопливо сказал: — Николай Вихров, товарищ капитан. Капитан посмотрел на его туфли и покачал головой. — Мокроступы у тебя не по сезону, товарищ Вихров. Ноги застыли? Мальчик потупился. Он изо всех сил старался удержаться от слёз. Капитан подумал о том, как он пробирался ночью в этих туфлях по железной от мороза степи. Ему самому стало зябко. Он передёрнул плечами и, погладив мальчика по красной щеке, сказал: — Добро! У нас другая мода на обувь… Лейтенант Козуб! Маленький крепыш лейтенант козырнул капитану. — Прикажите начхозу немедленно подыскать и принести мне в каземат валенки самого малого размера. Козуб рысью побежал исполнять приказание. Капитан взял мальчика за плечо: — Пойдём в мою хату. Обогреешься — поговорим. В командирском каземате, треща и гудя, пылала печь. Краснофлотец помешивал кочерёжкой угли. Оранжевые отблески дрожали на белой стене. Капитан снял полушубок и повесил на крюк. Мальчик, озираясь, стоял у двери. Вероятно, его поразила эта сводчатая подземная комната, сверкающая эмалевой белизной риполина, залитая сильным светом лампы. — Раздевайся, — предложил капитан. — У меня тут жарко, как на артековском пляже в июле. Грейся! Мальчик стянул с плеч пальтишко, аккуратно свернул его подкладкой наружу и, привстав на цыпочки, повесил поверх капитанского полушубка. Капитану понравилось его бережное отношение к одежде. Без пальто мальчик оказался маленьким и очень худым. Капитан подумал, что он, наверно, крепко поголодал. — Садись! Сперва закусим, потом дело. Был, понимаешь, в старое время какой-то полководец, который изрёк, что путь к сердцу солдата пролегает через желудок. Довольно толковый был мужик. Боец с полным животом стоит пяти голодных… Чай любишь крепкий? Капитан налил доверху свою толстую фаянсовую кружку тёмной дымящейся жидкостью. Отрезал здоровый ломоть буханки, наворотил на него масла в палец толщиной и увенчал это сооружение пластом копчёной грудинки. Мальчик почти испуганно покосился на этот чудовищный бутерброд. — Клади сахар! И капитан придвинул гостю отпилок шестидюймовой гильзы, набитый синеватыми, искристыми, как снег, кусками рафинада. Мальчик исподлобья посмотрел на капитана странным взглядом, осторожно взял кусочек сахару поменьше и положил рядом с чашкой. — Ого! — засмеялся капитан. — Вон как ты от сладкого отвык. У нас, брат, так чай не пьют. Это только напитку порча. И он с плеском бухнул в кружку увесистую глыбу сахара. Худое лицо мальчика сморщилось, и из глаз на стол закапали неудержимые, очень крупные слёзы. Капитан вздохнул, придвинулся и обнял костлявые плечи гостя. — Ну, полно! — произнёс он весело. — Брось! Что было, то сплыло. Здесь тебя не обидят. У меня, понимаешь, вот такой же павиан, вроде тебя, есть, только Юркой зовут. А во всём прочем — как две капли, и нос такой же, пуговицей. Мальчик быстрым и стыдливым жестом смахнул слёзы. — Это… я ничего, товарищ капитан… я не за себя разнюнился… Я маму вспомнил. — Вон что… — протянул капитан. — Маму? Мама жива? — Жива, — глаза мальчика засветились. — Только голодно у нас. Мама по ночам от немецкой кухни картофельные ошурки собирала. Раз часовой её застал. По руке — прикладом… До сих пор рука не гнётся… Он стиснул губы, и из глаз его уплыла нежность. В них родился жёсткий и острый блеск. Капитан погладил его по голове: — Потерпи… Маму выручим. Ложись, вздремни немного. Мальчик умоляюще посмотрел на капитана: — Потом… Я не хочу спать. Сперва расскажу про них. В его голосе был такой накал упорства, что капитан не настаивал. Он пересел к другому краю стола и вынул блокнот: — Ладно, давай!.. Сколько, по-твоему, немцев в совхозе? Мальчик ответил быстро, без запинки: — Первое — батальон пехоты. Баварцы. Сто семьдесят шестой полк двадцать седьмой дивизии. Прибыли из Голландии. Капитан удивился такой точности ответа: — Откуда ты это знаешь? — Видел на погонах цифры. Слушал, как разговаривали. Я по-немецки в школе хорошо занимался, всё понимаю… Потом рота мотоциклистов-автоматчиков. Взвод средних танков. По северному краю совхоза окопы. Два дота с полевыми и противотанковыми пушками. Они сильно укрепились, товарищ капитан. Всё время цемент грузовиками таскали. Я из окошка подглядывал. — Можешь точно указать местоположение дотов? — спросил, подаваясь вперёд, капитан. Он вдруг понял, что перед ним не обыкновенный мальчик, а очень зоркий, сознательный и точный разведчик. — Большой дот у них на бахче за старым током… А другой… — Стоп! — прервал капитан. — Это здорово, что ты так хорошо всё выследил. Но, понимаешь, мы же в твоём совхозе не жили. Где бахча, где ток — нам неизвестно. А морская десятидюймовая артиллерия, дружок, штука серьёзная. Начнём гвоздить наугад, много лишнего перекрошить можем, пока в точку посадим. А там ведь и наши люди есть… И мама твоя… Мальчик взглянул на капитана с недоумением: — Так разве у вас, товарищ капитан, карты нет? — Карта есть… Да разве ты в ней разберёшься? — Вот ещё, — сказал мальчик с небрежным превосходством, — у меня же папа геодезист. Я сам карты чертить могу… Папа теперь тоже в армии… Он командир у сапёров! — добавил он с гордостью. — Выходит, что ты не мальчик, а клад, — пошутил капитан, развёртывая на столе штабную полукилометровку. Мальчик встал коленками на табурет и нагнулся над картой. Лицо его оживилось, палец упёрся в бумагу.