Полное собрание сочинений и писем в семнадцати томах. Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки. Том II. Миргород [Николай Васильевич Гоголь] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Николай Васильевич Гоголь Полное собрание сочинений и писем

в семнадцати томах

Николай Васильевич Гоголь

1809–1852

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Уважаемые читатели! Дорогие братья и сестры! Перед вами первый том Полного собрания сочинений и писем Николая Васильевича Гоголя, изданного в год 200-летия со дня рождения великого русского писателя. Большинству читателей Гоголь известен исключительно как беллетрист, автор прославленных повестей и пьес, блистательный сатирик и обличитель общественных пороков. Подобный взгляд на литературное наследие Гоголя значительно упрощает и искажает полноту смыслов его творчества. В русской художественной литературе Николай Васильевич Гоголь был первым последовательно православным автором, который не только силою таланта, но и образом жизни свидетельствовал о стержневой роли Евангельского слова и Святой Церкви в судьбе каждого. Будучи человеком глубоко религиозным, хорошо знавшим святоотеческую литературу и богослужебные книги, он — остро переживая духовный социальный кризис своей эпохи и человеческую греховность — ставил своей целью донести до современников незыблемость богозаповеданной Истины, предостеречь от обмирщения и мещанства, побудить к нравственному совершенствованию. Знаток тонких человеческих переживаний, Гоголь неустанно говорит о том, что человек становится личностью только тогда, когда он пребывает в общении с Богом. В его художественных текстах эта мысль выражается иносказательно, но ярче и отчетливее всего она высказана в его письмах и публицистических работах, таких как «Размышления о Божественной Литургии», «Выбранные места из переписки с друзьями». Гоголь как духовный автор и православный мыслитель, к сожалению, мало известен широкой общественности, а между тем эта составляющая его творчества является доминирующей. Поэтому не случайно, что труды Гоголя выпускает центральное церковное издательство в сотрудничестве с представителями академической науки: наш долг перед памятью великого русского писателя состоит в возвращении людям его творчества во всей целокупности. Наследие Николая Васильевича Гоголя ценно для нас и тем, что его слово соединило в себе величие церковнославянского языка и красоту русских наречий, лиризм православной молитвы и поэтику малороссийских песен. Так творчество этого писателя стало стилеобразующим для русской и украинской литературы. Действительно, наследие Николая Васильевича Гоголя одновременно принадлежит русскому и украинскому народам, являясь частью того общего прошлого, которое и по сей день объединяет русских и украинцев и служит залогом их духовного и культурного единства. Именно поэтому юбилейное собрание сочинений Гоголя издается одновременно в России и Украине. Призываю Божие благословение на труды издателей и читателей нового издания, желаю всем мира, крепости сил, радости духовной.

Патриарх Московский и всея РусиКирилл

Составление, подготовка текстов и комментарии: И. А. Виноградов, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН В. А. Воропаев, доктор филологических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель Гоголевской комиссии Научного совета «История мировой культуры» РАН Издание выпущено при содействии Некоммерческого партнерства «Полтавское землячество» (Москва) и Благотворительного фонда «Богуслав» (Киев)По благословению

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла

По благословению

Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины

Владимира

От издателей

Полное собрание сочинений и писем Н. В. Гоголя в семнадцати томах (пятнадцати книгах) приурочено к 200-летию со дня рождения писателя. Издание является совместным российско-украинским проектом и призвано служить как христианскому просвещению людей, так и единению славянских народов. Собрание включает в себя все художественные, литературнокритические, публицистические и духовно-нравственные произведения, а также записные книжки, подготовительные материалы по истории, фольклору и этнографии, выписки из творений Святых Отцов и богослужебных книг. Впервые в полном объеме в издание включена переписка Гоголя (с ответами адресатов). Тома снабжены сопроводительными статьями и подробными комментариями.

Об издании собраний сочинений Гоголя

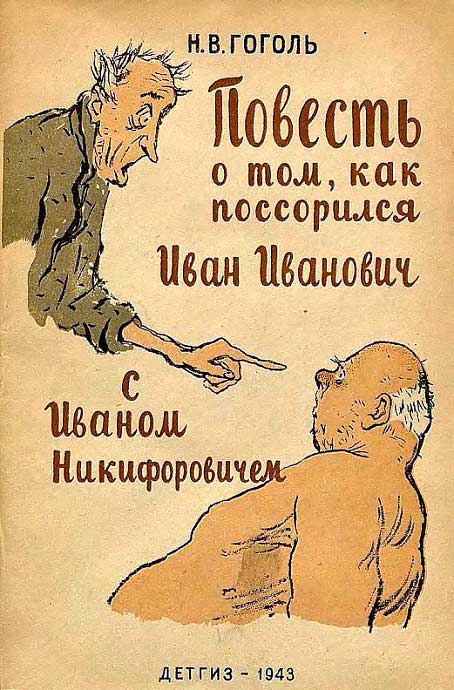

Первое собрание сочинений Н. В. Гоголя (Т. 1–4. СПб., 1842) вышло в свет в следующем составе: <Предисловие> Том I. Вечера на хуторе близ Диканьки: Часть 1. Предисловие; Сорочинская ярмарка; Вечер накануне Ивана Купала; Майская ночь, или Утопленница; Пропавшая грамота. Часть 2. Предисловие; Ночь перед Рождеством; Страшная месть; Иван Федорович Шпонька и его тетушка; Заколдованное место. Том II. Миргород: Старосветские помещики; Тарас Бульба; Вий; Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Малороссийские слова, встречающиеся в I и II томах. Том III. Повести: Невский проспект; Нос; Портрет; Шинель; Коляска; Записки сумасшедшего; Рим. Том IV. Комедии: Ревизор; Приложения к комедии «Ревизор» (Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору; Две сцены, выключенные, как замедлявшие течение пьесы); Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены: Игроки; Утро делового человека; Тяжба; Лакейская; Отрывок; Театральный разъезд после представления новой комедии.

Это издание, ставшее единственным прижизненным, выражает волю автора относительно расположения произведений в составе Собрания сочинений и обладает несомненной цельностью. Сам Гоголь называл его не иначе как «книгой», «книгой в четырех томах», изданием своих «мелких сочинений… из четырех томов» (см. его письма 1843 года к С. Т. Аксакову от 18 марта (н. ст.)1; Н. Я. Прокоповичу от 17 и 19 апреля (н. ст.); С. П. Шевыреву от 28 февраля и 7 апреля (н. ст.). А в письме к Н. Я. Прокоповичу от 10 сентября (н. ст.) 1842 года он говорит о завершающем издание «Театральном разъезде» как о «заключительной статье всего собрания сочинений». Тогда же, в 1842 году, параллельно четырехтомной «книге» «мелких сочинений» Гоголь издает и начало сочинения «большого» — первый том «Мертвых душ», как бы прямо продолжающий собрание, но не включенный в него по причине незавершенности поэмы. Представляя собой выражение воли Гоголя относительно композиции его собрания сочинений, издание 1842 года, однако, не безупречно со стороны текстологической. Оно печаталось в отсутствие автора, находившегося в то время за границей. Все полномочия по изданию Гоголь передал своему нежинскому приятелю Н. Я. Прокоповичу и даже просил его исправлять замеченные ошибки и погрешности в языке. «При корректуре второго тома прошу тебя действовать как можно самоуправней и полновластней, — писал он Прокоповичу из Гастейна 27 июля (н. ст.) 1842 года, — в Тарасе Бульбе много есть погрешностей писца. Он часто любит букву и; где она не у места, там ее выбрось; в двух-трех местах я заметил плохую грамматику и почти отсутствие смысла. Пожалуста, поправь везде с такою же свободою, как ты переправляешь тетради своих учеников. Если где частое повторение одного и того же оборота периодов, дай им другой, и никак не сомневайся и не задумывайся, будет ли хорошо, — все будет хорошо». Прокопович исполнил просьбу друга и внес в текст ряд исправлений. Гоголь, как известно, не был равнодушен к редакторскому вмешательству (см., например, коммент. к «Вечеру накануне Ивана Купала»). Оценивая в письме к Н. Я. Прокоповичу от 24 сентября (н. ст.) 1843 года вышедшее собрание, он выразил, однако, недовольство лишь бумагой и шрифтом издания и заметил: «Издано вообще довольно исправно и старательно. Вкрались ошибки, но, я думаю, они произошли от неправильного оригинала и принадлежат писцу или даже мне. Все, что от издателя — то хорошо, что от типографии — то мерзко». В конце жизни Гоголь задумал новое издание своих сочинений в пяти томах. Первые четыре тома предполагалось печатать «без перемен с издания 1842 года», в пятый должно было войти исправленное издание «Выбранных мест из переписки с друзьями», пополненное статьями из сборника «Арабески» 1835 года. («Мертвые души», над второй частью которых Гоголь в ту пору работал, по-прежнему мыслились им вне состава собрания.) Печатание было начато в октябре 1851 года сразу в трех московских типографиях и прервано смертью автора. Гоголь успел просмотреть около половины первого («Ночь перед Рождеством») и второго («Тарас Бульба») томов, три четверти третьего («Записки сумасшедшего») и почти половину четвертого («Ревизор»). При этом он вносил в текст некоторые изменения, сохраняя правку Н. Я. Прокоповича. К пятому тому Гоголь написал только предисловие и оглавление. Издание, начатое Гоголем, было закончено в 1855–1856 годах его племянником Н. П. Трушковским, который допечатал недостающие листы первых четырех томов и сверх того выпустил еще два тома. В пятый том вошли статьи и художественные произведения из «Арабесок» (кроме «Невского проспекта» и «Записок сумасшедшего», включенных Гоголем в третий том собрания 1842 года), журнальные статьи, неизданная ранее «Развязка Ревизора» и др. Шестой том составили «Выбранные места из переписки с друзьями» (издания 1847 года) и юношеские произведения. Одновременно Н. П. Трушковский выпустил дополнительный том «Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти», куда вошли сохранившиеся главы второго тома «Мертвых душ» и «Авторская исповедь». В 1857 году П. А. Кулиш предпринял новое издание сочинений Гоголя в шести томах, куда он впервые включил письма (они составили последние два тома), «Мертвые души» (первую и вторую части), раннюю редакцию «Тараса Бульбы» и сборник «Арабески» (в полном составе). Последнее обстоятельство нарушило композицию, принятую автором в собрании 1842 года. Впоследствии наследниками Гоголя на основе издания П. А. Кулиша был выпущен ряд изданий, среди которых следует отметить 6-е (считая от первого, прижизненного), подготовленное Ф. В. Чижовым в 1867 году, где впервые были напечатаны полностью «Выбранные места из переписки с друзьями» (с включением мест, не пропущенных цензурой в 1847 году). Первым научным изданием сочинений Гоголя явилось 10-е, вышедшее под редакцией академика Н. С. Тихонравова (Т. 1–7. М.; СПб., 1889–1896; вторая половина шестого тома и седьмой том были подготовлены В. И. Шенроком). Это издание до сих пор остается одним из самых авторитетных. Тексты были заново сверены с рукописями Гоголя, снабжены сводом вариантов и историко-литературным комментарием. В собрание впервые были включены «Размышления о Божественной Литургии», исторические наброски, журнальные рецензии, записные книжки и многое другое. Н. С. Тихонравовым был поставлен вопрос о правке Н. Я. Прокоповича и предпринята попытка очищения гоголевского текста. В то же время вслед за П. А. Кулишом Н. С. Тихонравов воспроизвел сборник «Арабески», что, как уже говорилось, нарушило композицию прижизненного издания сочинений Гоголя. Работа Н. С. Тихонравова по очищению гоголевского текста от правки Прокоповича была, в частности, продолжена Н. И. Коробкой (пять томов сочинений Гоголя под его редакцией вышли в 1915 году). В 1901 году увидели свет четыре тома гоголевских писем, собранных В. И. Шенроком. В 1937–1952 годах Академией наук СССР предпринято издание Полного собрания сочинений и писем Гоголя в 14 томах. В собрание, однако, не вошли некоторые произведения религиознонравственного содержания, например, «Размышления о Божественной Литургии». Сочинения Гоголя в этом издании вновь сверены с автографами, причем вся текстологическая работа была сосредоточена в основном на устранении правки Н. Я. Прокоповича. В композиции собрания редакторы руководствовались различными принципами — хронологическим, жанровым и др., сопровождая многие тома приложениями и лишь отчасти учитывая авторскую волю в расположении произведений. Отсутствие единого принципа сказалось и на решении, принятом в отношении «Арабесок». Изъяв из них повести «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего» и сохранив тем самым гоголевскую композицию третьего тома прижизненного собрания сочинений, редакторы академического издания произвольно поступили с остальными «статьями» сборника. Художественные и публицистические произведения, входившие в него, помещены в разных томах. Между тем, составляя в конце жизни оглавление пятого тома собрания своих сочинений, Гоголь распорядился и по поводу некоторых статей «Арабесок», которыми он предполагал дополнить новое издание «Выбранных мест из переписки с друзьями». Прочие же произведения сборника должны были занять свое место в намеченном Гоголем в 1851–1852 годах дополнительном томе «Юношеских опытов» (такой том выделил в своем издании Н. С. Тихонравов). Из авторитетных советских изданий следует указать на выпущенное в 1966–1967 годах издательством «Художественная литература» семитомное собрание, куда вошли все художественные произведения (завершенные и незавершенные), избранные статьи и письма Гоголя (переиздано в 1977–1979 и 1984–1986 годах). С конца 1980-х годов Институтом мировой литературы им. A. М. Горького РАН ведется работа по изданию Полного собрания сочинений и писем Гоголя в двадцати трех томах. Вышло в свет два тома: Том 1-й: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (М.: Наследие, 2001) и Том 4-й: «Ревизор» (М.: Наука, 2003). На сегодняшний день наиболее полным является издание сочинений Гоголя в девяти томах (семи книгах), вышедшее в издательстве «Русская книга» (сост., подготовка текстов и коммент. B. А. Воропаева, И. А. Виноградова. М., 1994). В нем, в частности, впервые опубликованы выписки Гоголя из творений Святых Отцов и богослужебных книг. Отличительной особенностью этого издания является также то, что оно построено в строгом соответствии с волей автора, высказанной им в последние годы жизни.

Настоящее Полное собрание сочинений и писем Н. В. Гоголя в семнадцати томах (пятнадцати книгах) включает в себя все художественные, литературно-критические, публицистические и духовно-нравственные произведения писателя (в том числе и незавершенные), записные книжки, подготовительные материалы по истории, фольклору и этнографии, выписки из творений Святых Отцов, служебных Миней и проч. В собрание включены не только письма Гоголя, но и ответы его адресатов (такое издание предпринимается впервые). Издание открывают сочинения, которые Гоголь, пересмотрев все им прежде написанное и сопроводив предисловием, выпустил в 1842 году в четырех томах (и намеревался, как уже отмечалось, переиздать в конце жизни в том же составе). Затем следует том напечатанной в 1842 году отдельно первой части «Мертвых душ» и уцелевших глав второй части. Шестой том объединяет духовную прозу, литературно-критические и публицистические статьи, написанные Гоголем в последующие годы, а также несколько ранних статей из «Арабесок», предполагавшихся автором к переизданию. В седьмой том вошли «Юношеские опыты», первоначальные редакции, черновые наброски, журнальные рецензии. Восьмой том составили гимназические сочинения Гоголя, лекции и материалы по истории и географии, заметки о русском быте. Девятый том включает выписки из творений Святых Отцов, служебных Миней, записные книжки, материалы к словарю русского языка. Тома с десятого по пятнадцатый содержат переписку писателя. Завершает собрание шестнадцатый том, где помещена Летопись жизни и творчества Гоголя. В дополнительный, семнадцатый, том войдут народные песни (русские и малороссийские), собранные Гоголем, стихотворения разных авторов, переписанные им в разное время, выписки из журнальных статей, справочные указатели.

Игорь Виноградов, Владимир Воропаев

Жизнь и сочинения Николая Гоголя

Вместо предисловия

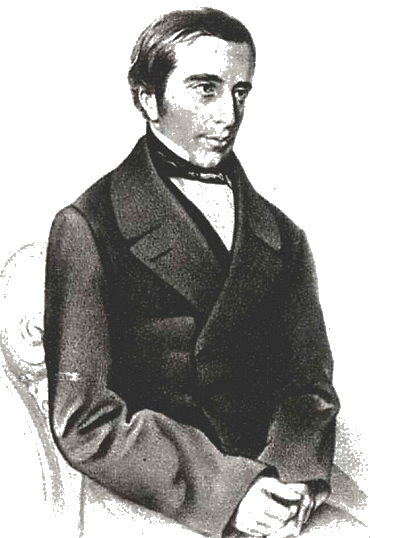

Николай Васильевич Гоголь.

Художник Ф. А. фон Моллер. Начало 1840-х гг.

Николай Васильевич Гоголь.

Художник Ф. А. фон Моллер. Начало 1840-х гг.

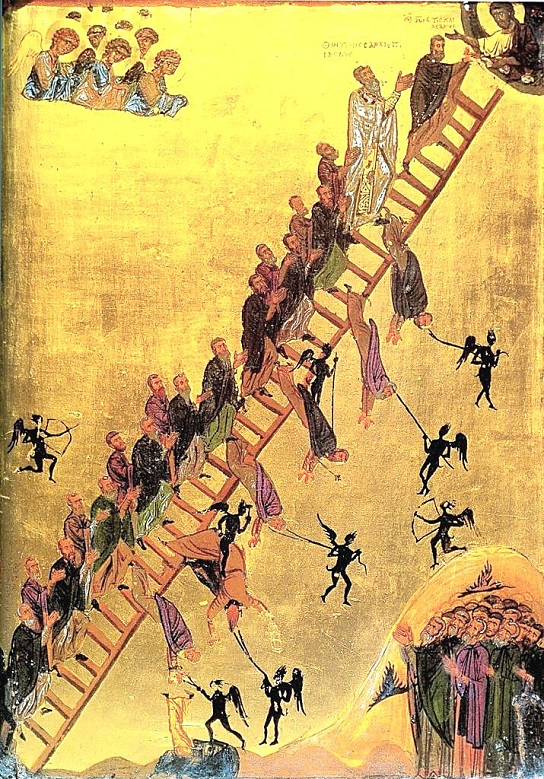

Гоголь — одна из самых аскетических фигур нашей литературы, единственная, исключительная в своем роде. Вся его жизнь, подобно жизни инока, была непрерывным подвигом и восхождением к высотам духа, но знали об этой стороне его личности только ближайшие к нему духовные лица и некоторые из друзей. В сознании большинства современников Гоголь представлял собой классический тип писателя-сатирика, обличителя пороков, общественных и человеческих, блестящего юмориста. Гоголя в другом его качестве, как продолжателя святоотеческой традиции в русской литературе, религиозного мыслителя и публициста и даже автора молитв, его современники не узнали. За исключением «Выбранных мест из переписки с друзьями», изданных со значительными цензурными изъятиями и большинством читателей неверно воспринятых, духовная проза Гоголя при жизни его оставалась неопубликованной. Последующие поколения уже смогли отчасти познакомиться с ней, и к началу XX столетия истинный облик Гоголя был в какой-то степени восстановлен. Однако возникла другая крайность: религиозно-мистическая критика рубежа веков — и более всего известная книга Дмитрия Мережковского «Гоголь. Творчество, жизнь и религия» (СПб., 1909)2 — выстраивала духовный путь Гоголя по своей мерке, изображая его едва ли не болезненным фанатиком, неким мистиком со средневековым сознанием, одиноким борцом с нечистой силой, а главное — полностью оторванным от Православной Церкви и даже каким-то образом противопоставленным ей, отчего образ писателя представал в искаженном виде. В дальнейшем вопросами духовной биографии Гоголя занималось почти исключительно Русское зарубежье, отчасти выправившее уклоны модернистского подхода, — мы имеем в виду в первую очередь книги Константина Мочульского «Духовный путь Гоголя» (Париж, 1934) и профессора протопресвитера Василия Зеньковского «Н. В. Гоголь» (Париж, 1961). Однако многие темы, например такая основополагающая, как Гоголь и монашество, в них практически не затронуты. Это касается не только биографических моментов, но и внутренней, духовной жизни писателя. Многие десятилетия советская школа литературоведения либо вовсе оставляла в стороне развитие идейных исканий Гоголя, либо объясняла их слишком узко. В последнее время постепенно преодолевается традиционное противопоставление художественных произведений Гоголя его позднейшей публицистике, ведущее начало от В. Г. Белинского. И все же нельзя не признать, что и сегодня Гоголь не открыт как мыслитель, а его сочинения недостаточно изучены в их содержательном и мировоззренческом аспектах. Новая эпоха, открывшая читателям произведения Гоголя последнего периода его жизни, поставила перед исследователями целый ряд проблем как текстологического, так и историко-литературного характера. Многие десятилетия в архивах Киева, Москвы и Санкт-Петербурга хранились рукописи Гоголя: тетради его выписок из творений Святых Отцов и богослужебных книг. Эти материалы (около двадцати печатных листов) впервые были изданы в девятитомном Собрании сочинений Гоголя3. Опубликованные тексты заставляют пересмотреть многие традиционные представления о духовном облике писателя. Стоит вспомнить признание Гоголя о том, что сочинения его самым непосредственным образом связаны с его духовным образованием. Недавно почивший о Господе Святейший Патриарх Алексий II в одном из своих выступлений сказал: «Нашим современникам открывается подлинный лик Гоголя как великого духовного писателя России». Новизна предлагаемого нами подхода к биографии и творчеству Гоголя заключается прежде всего в том, что мы рассматриваем их сквозь призму религиозного миросозерцания писателя. Гоголь был православным христианином, и его православие было не номинальным, а действенным, — без учета этого мы мало что поймем в его жизни и творчестве. Гений Гоголя до сих пор остается неизвестным в желаемой полноте не только широкому читателю, но и литературоведам, которые при нынешнем состоянии отечественной науки, очевидно, не всегда способны осмыслить судьбу писателя и его зрелую прозу. Предлагаемая вниманию читателей статья — попытка наметить вехи духовной биографии Гоголя, особенно в его связях с русским монашеством.

Под защитой угодника Божия

19 марта4 1809 года в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье помещиков среднего достатка Василия Афанасьевича и Марии Ивановны Гоголь-Яновских родился сын Николай. Три дня спустя младенец был крещен в местной Спасо-Преображенской церкви.

Спасо-Преображенская церковь, в которой крестили Гоголя. Великие Сорочинцы. XVIII в.

Нательный крест Гоголя

Дом, в котором родился Гоголь. Великие Сорочинцы

Мать Гоголя, у которой двое детей перед тем умерли, едва появившись на свет, дала обет перед чудотворным образом Святителя Николая, называемым Диканьским, если будет у нее сын, наречь его Николаем и просила местного священника молиться до тех пор, пока его не известят о рождении дитяти и попросят отслужить благодарственный молебен. Испрошенный молитвой, новорожденный Николай и был встречен в этом мире молитвой благодарения Богу. По словам сестры писателя, Ольги Васильевны Гоголь-Головни, брат ее любил вспоминать, почему назвали его Николаем.

Василий Афанасьевич Гоголь, отец писателя. Неизвестный художник. Первая четверть XIX в.

Мария Ивановна Гоголь (рожденная Косяровская), мать писателя. Неизвестный художник. Первая четверть XIX в. Среди предков Гоголя были люди духовного звания: прадед его по отцовской линии был священником, дед окончил Киевскую духовную академию, а отец — Полтавскую семинарию. Впоследствии Гоголь посещал Крестовоздвиженский монастырь в Полтаве, где помещалась семинария. Семейные предания определили первые понятия и верования Гоголя. Об истории своего замужества Мария Ивановна рассказывала: «…выдали меня четырнадцати лет за моего доброго мужа, в семи верстах живущего от моих родителей. Ему указала меня Царица Небесная, во сне являясь ему. Он меня тогда увидал, не имеющую году, и узнал, когда нечаянно увидал меня в том же самом возрасте, и следил за мной во все возрасты моего детства»5. Мария Ивановна отличалась набожностью. После смерти мужа весной 1825 года она до конца жизни носила траур — «из самого грубого, шерстяного изделия платье» — как бы по образцу монашеских власяниц, и, по свидетельству знавших ее людей, была похожа на игуменью монастыря. В семье по традиции был благочестивый обычай посещать, по возможности пешком, святые места в Ахтырке, Будищах, Лубнах, Воронеже, Киеве. Но чаще бывали на богомолье в Диканьке, отстоящей от Васильевки — родового имения Гоголей — на тридцать верст.

Мария Ивановна Гоголь. Фотография. Середина XIX в.

Отголоски этой любви к паломничеству слышны в ранней прозе Гоголя. Так, в наброске предисловия к повести «Страшная месть» (1831) пасечник Рудый Панько говорит: «Что ж, господа, когда мы съездим в Киев? Грешу я, право, перед Богом: нужно, давно б нужно съездить поклониться святым местам. Когда-нибудь уже под старость совсем пора туда: мы с вами, Фома Григорьевич, затворимся в келью, и вы также, Тарас Иванович! Будем молиться и ходить по святым печерам». Осенью 1844 года, находясь за границей, Гоголь в письме к сестре Елизавете просит маменьку, если случится ей быть в Диканьке, «привезти оттуда образок Николая Чудотворца, самый маленький, который бы можно было носить на шее в виде благословения». А летом 1845 года, в один из переломных моментов своей жизни, Гоголь просит молитв матери о своем выздоровлении. «Прошу вас также, — добавляет он, — отправить обо мне молебен не только в нашей церкви, но даже, если можно, и в Диканьке, в церкви Святого Николая, которого вы всегда так умоляли о предстательстве за меня». В Васильевке была своя каменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в первой половине 1820-х годов по обету, данному матерью Гоголя. В доме долгое время находился большой, обитый железом сундук с проделанным в крышке отверстием, через которое бабушка Татьяна Семеновна опускала деньги, предназначенные на устройство храма. Позднее Мария Ивановна вспоминала: «В деревне нашей не было церкви. Свекор наш хотел было купить старую и перевезти в Васильевку, но скоро после того запретили строить деревянные, и намеренье то гораздо прежде моего замужества было оставлено»6. Строительство храма шло медленно, и в середине 1830-х годов обустройство его еще не было завершено (из письма Гоголя к матери от 15 декабря 1834 года явствует, что он по ее просьбе занят составлением «плана для иконостаса»). В эту церковь Николай Васильевич по возвращении из Иерусалима подарил икону Святителя Николая, вывезенную им из Италии. Возле церкви погребены родители Гоголя и его близкие родственники. И сам он просил похоронить себя на том же месте.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Васильевке. Середина XIX в.

С образом Николая Чудотворца, своего небесного покровителя, Гоголь не расставался в своих странствиях. Всюду на пути ему встречались иконы угодника Божия и оставляли след в его душе. Так, в 1846 году, накануне Великого поста, он получил от Надежды Николаевны Шереметевой, тетки поэта Федора Тютчева, двусторонний дорожный Иверский образ Божией Матери с написанной на обороте иконой Святителя Николая. Когда из Рима пришло уведомление о получении, Надежда Николаевна отвечала Гоголю: «Наконец после столь долгих странствий благословение мое до вас достигло, да Великой угодник Николай Чудотворец не оставит вас своим предстательством у Престола Божия…»7 В последние годы жизни Гоголя в его переписке не однажды возникает образ Святителя Николая. Так, в связи с предстоящим замужеством сестры Елизаветы он писал другой своей сестре в Васильевку весной 1851 года: «Во всем Божья воля; ничего не совершается без воли Божьей. Так говорят — одни потому, что в этом убеждены, другие потому, что слышат, как это говорят другие. Вижу и я в нынешнем событии Божью волю. Но все, однако ж, не знаю, правы ли были вы вместе с сестрой, уладивши это дело в секрете, без предварительного совещанья с матерью или хоть даже со мною. Уверенность в благоразумии своих поступков вредит нам много даже и в малых вещах, а дело нынешнее очень важно…» И далее Гоголь советует сестрам: «Отправляйтесь пешком теперь же в Диканьку испросить, вымолить у Бога, чтобы супружество это было счастливо. Чтобы во всю дорогу на устах ваших была одна молитва…» Саму Елизавету Гоголь наставлял так: «Молись Богу ото всех сил души, сколько их в тебе достанет. Шаг твой страшен: он ведет тебя либо к счастью, либо в пропасть. Впереди все неизвестно; известно только то, что половина несчастья от нас самих. Молись, отправься пешком к Николаю Чудотворцу, припади к стопам угодника, моли его о предстательстве, сама взывай ото всех сил ко Христу, Спасителю нашему, чтобы супружество это, замышленное без совещания с матерью, без помышленья о будущем и о всей важности такого поступка, было бы счастливо».

Мать и сестры Гоголя. Фотографии конца XIX — начала XX в. Из альбома И. Ц. Хмелевского

До конца жизни Гоголь твердо верил в заступничество великого угодника Божия, Святителя Николая, и, бывая на родине, всегда посещал Диканьку, прославленную им в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», и молился перед чудотворным образом в Свято-Никольской церкви. О ней упоминает и пасечник: «…знаете ли вы дьяка Диканьской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпускать!» Напомним, что три повести в книге — «Вечер накануне Ивана Купала», «Пропавшая грамота» и «Заколдованное место» — рассказаны именно дьяком Диканьской церкви Фомой Григорьевичем.

Начало пути

В семье Гоголь получил начатки веры. В письме к матери от 2 октября 1833 года из Петербурга, говоря о воспитании младшей сестры Ольги, он замечал: «Внушите ей правила религии. Это фундамент всего». И далее Гоголь вспоминает один случай, навсегда оставшийся в его памяти: «Я просил вас рассказать мне о Страшном суде, и вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность. Это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли». При поступлении в нежинскую Гимназию высших наук в 1821 году двенадцатилетний Гоголь обнаружил хорошие познания только по Закону Божию, по другим же предметам оказался подготовленным слабо. Нежин, по всей видимости, во многом определил характер духовного образования Гоголя. Законоучитель гимназии протоиерей Павел Волынский, помимо преподавания катехизиса и Священной истории с географией Святой Земли, читал в старших классах своеобразный курс нравственного богословия, знакомя воспитанников с творениями Святых Отцов и учителей Церкви — Василия Великого, Иоанна Златоуста, Исаака Сирина, Амвросия Медиоланского и других. Историк Алексей Иванович Маркевич, учившийся в Нежинской гимназии после Гоголя, утверждал: «Единственный профессор, имевший на него сильное влияние, был богослов…»8

Гоголь-гимназист. Гравюра по рисунку неизвестного художника. 1827 г.

Примечательно, что, помимо Гоголя, судьбы еще двух воспитанников гимназии оказались связанными с Иерусалимом. Виктор Каминский, окончивший курс три года спустя после Гоголя, трижды совершил паломничество к Святым Местам и умер в самом Иерусалиме, а Константин Базили — русский генеральный консул в Сирии и Палестине — сопровождал Гоголя в 1848 году в его путешествии в Святую Землю.

Константин Михайлович Базили. 1830-е гг.

Ко времени пребывания Гоголя в гимназии относятся и его первые литературные опыты. Наиболее значительный из них — поэма «Ганц Кюхельгартен», напечатанная отдельным изданием в 1829 году под псевдонимом В. Алов. После отрицательных отзывов в печати Гоголь забрал все экземпляры из книжных лавок и сжег. Надо сказать, что школьные товарищи Гоголя были невысокого мнения о его литературных способностях, особенно в области прозы. «В стихах упражняйся, — советовали ему, — а прозой не пиши: очень уж глупо выходит у тебя. Беллетрист из тебя не вытанцуется, это сейчас видно». Да и сам Гоголь, кажется, склонялся в то время больше к стихам, чем к прозе. «Первые мои опыты, — вспоминал он много лет спустя в «Авторской исповеди», — первые упражненья в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребыванья моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим…»

Гимназия высших наук князя Безбородко (г. Нежин). Первая половина XIX в.

Зато в театральных представлениях Гоголю как актеру не было равных. «Все мы думали тогда, — вспоминал один из воспитанников гимназии Тимофей Пащенко, — что Гоголь поступит на сцену, потому что у него был громадный талант и все данные для игры на сцене…» Особенным успехом Гоголь пользовался в роли госпожи Простаковой из фонвизинского «Недоросля». Константин Базили рассказывал впоследствии: «Видел я эту пьесу и в Москве, и в Петербурге, но сохранил всегда то убеждение, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль шестнадцатилетний тогда Гоголь». Ни литературные занятия, ни сценические успехи не охладили теплой веры Гоголя в Бога. Так, его школьный приятель Василий Любич-Романович вспоминал, что в церкви он «молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их нараспев, как бы служа сам себе отдельную Литургию…» Как-то раз Гоголь, недовольный пением, поднялся на клирос и стал подпевать хору, ясно произнося слова молитв. Но священник, услыхавший незнакомый голос, выглянул из алтаря и, увидев постороннего, велел ему удалиться. Милосердие, привитое Гоголю в семье, было истинно христианским и впоследствии лишь укреплялось в его душе. По рассказам нежинских соучеников, Гоголь еще в школьные годы не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему, и если нечего было дать, то всегда говорил: «Извините». Однажды ему даже случилось остаться в долгу у одной нищенки. На ее слова: «Подайте Христа ради» он ответил: «Сочтите за мной». И в следующий раз, когда та обратилась к нему с той же просьбой, он подал ей вдвойне, добавив при этом: «Тут и долг мой». Смерть отца, последовавшая 31 марта 1823 года, явилась одним из самых сильных потрясений в жизни юного Гоголя — ему только что исполнилось шестнадцать лет. Он пишет матери из Нежина письмо, в котором предельное отчаяние («Хотел даже посягнуть на жизнь свою») переходит в глубокую покорность воле Божией: «Я сей удар перенес с твердостию истинного христианина… Благословляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу источник утешения и утоления своей горести!» С этих пор определяется одна из главных черт миросозерцания Гоголя: уже никогда не оставляет его мысль о неизбежности смерти. Много позднее, в письме к матери от января 1847 года, он так объяснял ей и сестрам причины, побудившие его напечатать в «Выбранных местах из переписки с друзьями» свое завещание: «Сверх того, что это было необходимо в объясненье самого появления такой книги, оно нужно затем, чтобы напомнить многим о смерти, о которой редко кто помышляет из живущих… Если бы вы истинно и так, как следует, были наставлены в христианстве, то вы бы все до единой знали, что память смертная — это первая вещь, которую человек должен ежеминутно носить в мыслях своих. В Священном Писании сказано, что тот, кто помнит ежеминутно конец свой, никогда не согрешит». Пантелеймон Кулиш, первый биограф Гоголя, передает слова, сказанные Александрой Смирновой Сергею Тимофеевичу Аксакову: «В Гоголе было именно то прекрасно, что посреди сует и непременного условия своей жизни, то есть своей художественной деятельности, он хранил о смерти память ежеминутную. Часто он читал молитву Василия Великого: “Господи, даждь ми слезы умиления и память смертную”9. Эти слезы умиления текли из глаз его во время торжественного последнего обряда миропомазания»10.

Литературная слава

После переезда в Петербург Гоголь погружается в литературную жизнь, переживает первые неудачи и успехи. При постоянной внешней занятости в нем проглядывает недовольство суетой, желание иной, собранной и трезвенной жизни. В этом смысле очень показательны его раздумья в «Петербургских записках 1836 года»: «Спокоен и грозен Великий пост. Кажется, слышен голос: “Стой, христианин; оглянись на жизнь свою”. На улицах пусто. Карет нет. В лице прохожего видно размышление. Я люблю тебя, время думы и молитвы!.. К чему так быстро летит ничем не заменимое наше время? Кто его кличет к себе? Великий пост — какой спокойный, какой уединенный его отрывок!» Подлинным литературным дебютом Гоголя стали «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832), принесшие ему известность. Одобрительно отозвался о них А. С. Пушкин. В письме к литератору Александру Воейкову от конца августа 1831 года он передает эпизод, рассказанный ему самим Гоголем: «Мне сказывали, что когда издатель зашел в типографию, где печатались “Вечера”, то наборщики стали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою».

Александр Сергеевич Пушкин. Художник В. А. Тропинин. 1827 г.

Сочинение начинающего автора понравилось не только наборщикам, но и Государыне Императрице. Все свои книги, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки», Гоголь преподносил членам Царствующего дома и самому Императору. Это было данью от чистого сердца русского подданного, искреннего монархиста, не изменившего своему убеждению до конца жизни. В начале 1833 года Гоголь издал сборник «Арабески», куда наряду с художественными произведениями вошли научные (исторического характера) статьи и «Миргород» (в двух частях), который явился продолжением «Вечеров…» В. Г. Белинский провозгласил Гоголя главой русских поэтов. Через год на сцене был поставлен «Ревизор», который принес его автору славу драматического писателя. В пьесе многие видели карикатуру на российское чиновничество, а в драматурге — бунтовщика. По словам Сергея Тимофеевича Аксакова, были люди, которые с этих пор возненавидели Гоголя. Так, граф Федор Толстой (по прозванию Американец) говорил в многолюдном собрании, что Гоголь — «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь». Между тем достоверно известно, что комедия была дозволена к постановке (а следовательно, и к печати) вследствие Высочайшего разрешения. «Если бы не высокое заступничество Государя, — писал Гоголь Михаилу Щепкину в апреле 1836 года, — пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее». Император Николай Павлович не только сам присутствовал на премьере, но и велел министрам смотреть «Ревизора». Во время представления он хлопал и много смеялся, а выходя из ложи, сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне — более всех!» Гоголь надеялся встретить поддержку царя и не ошибся. Вскоре после постановки комедии он отвечал в «Театральном разъезде…» своим недоброжелателям: «Великодушное правительство глубже вас прозрело высоким разумом цель писавшего». В 1842 году вышел в свет первый том поэмы «Мертвые души», задуманной как эпос в трех частях, обнимающий собой «всю Русь» и «все человечество в массе». В том же году издано было и Собрание сочинений Гоголя в четырех томах (единственное прижизненное). Здесь впервые напечатаны новая расширенная редакция «Тараса Бульбы», а также «Шинель» — последняя из написанных Гоголем повестей. По сути, к тридцати трем годам Гоголь создал и напечатал практически все свои художественные произведения, — как писатель он сформировался почти сразу. Раннее творчество Гоголя, если взглянуть на него с духовной точки зрения, открывается с неожиданной для обыденного восприятия стороны: оно не просто собрание веселых рассказов в народном духе, но и обширное религиозное поучение, в котором происходит борьба добра со злом и добро неизменно побеждает, а грешники наказываются («Ночь перед Рождеством», «Сорочинская ярмарка», «Вий»). Эта же борьба — но уже в более утонченной форме, иногда со злом невидимым — явлена и в «петербургских повестях»; как прямая защита Православия предстает она в «Тарасе Бульбе». Самое известное комедийное произведение Гоголя — «Ревизор» — имеет глубокий морально-дидактический смысл, разъясненный автором в «Развязке Ревизора» (1846): «…страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба». Такой же глубокий подтекст имеет и главное творение Гоголя — поэма «Мертвые души». На внешнем уровне она представляет собой череду сатирических и бытовых характеров и ситуаций, тогда как в окончательном виде книга должна была показать путь к возрождению души падшего человека. Духовный смысл замысла раскрыт Гоголем в предсмертной записи: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом…» Если брать нравоучительную сторону раннего творчества Гоголя, то в нем есть одна характерная черта — намерение вести людей к Богу путем исправления их недостатков и общественных пороков — то есть путем внешним. Вторая половина жизни и творчества Гоголя ознаменована направленностью к искоренению недостатков в себе самом — и таким образом он идет к более сложному и высокому, вступая на путь богословски оправданной аскетики. «Говорить и писать о высших чувствах и движеньях человека нельзя по воображенью, — утверждал Гоголь, — нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупицу этого, — словом, нужно сделаться лучшим». Летом 1840 года Гоголь за границей пережил болезнь, но скорее не телесную, а душевную. Испытывая тяжелые приступы «нервического расстройства» и «болезненной тоски» и не надеясь на выздоровление, он даже написал духовное завещание. По словам Сергея Тимофеевича Аксакова, Гоголю были «видения», о которых он рассказывал заботившемуся о нем в ту пору доктору НиколаюБоткину (брату критика Василия Боткина). Затем последовало «воскресение», «чудное исцеление», и Гоголь уверовал, что жизнь его «нужна и не будет бесполезна». Ему открылся новый путь. «Отсюда, — пишет Аксаков, — начинается постоянное стремление Гоголя к улучшению в себе духовного человека и преобладание религиозного направления, достигшего впоследствии, по моему мнению, такого высокого настроения, которое уже несовместимо с телесною оболочкою человека»11.

Сергей Тимофеевич Аксаков. Неизвестный художник. 1835 г.

О перемене в воззрениях Гоголя говорит в своих воспоминаниях и Павел Васильевич Анненков: «Великую ошибку сделает тот, кто смешает Гоголя последнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Петербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда, как свершился важный переворот в его существовании»12. Начало «последнего периода» Гоголя Анненков относит к тому времени, когда они вместе жили в Риме: «Летом 1841 года, когда я встретил Гоголя, он стоял на рубеже нового направления, принадлежа двум различным мирам».

Гоголь среди русских художников в Риме. Дагерротип. 1845 г.

Суждение Анненкова о резкости совершившегося «переворота» едва ли справедливо: в 1840-е годы духовная устремленность Гоголя только обозначилась яснее и приобрела конкретные жизненные формы. Один из его друзей, Михаил Максимович, известный ученый, встретившийся с ним после трехлетнего перерыва в Киеве в августе 1835 года, вспоминал, что Гоголь уже тогда поразил его своей глубокой религиозной настроенностью. «Нельзя было не заметить перемены в его речах и настроении духа, — рассказывал он, имея в виду прогулки Гоголя по старому Киеву, — он каждый раз возвращался неожиданно степенным и даже задумчивым… Я думаю, что именно в то лето начался в нем крутой поворот в мыслях — под впечатлением древнерусской святыни Киева, который у малороссиян XVII века назывался Русским Иерусалимом»13. Сам Гоголь всегда подчеркивал цельность и неизменность своего пути и внутреннего мира. В «Авторской исповеди» он писал, отвечая на упреки критиков, утверждавших, что в «Выбранных местах из переписки с друзьями» он изменил своему назначению и вторгся в чуждые ему пределы: «Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою… — и я пришел к Тому, Кто есть источник жизни». В статье «Несколько слов о биографии Гоголя» Сергей Тимофеевич Аксаков авторитетно свидетельствует: «Да не подумают, что Гоголь менялся в своих убеждениях, напротив, с юношеских лет он оставался им верен. Но Гоголь шел постоянно вперед; его христианство становилось чище, строже; высокое значение цели писателя яснее и суд над самим собою суровее».

Павел Васильевич Анненков. Художник К. Горбунов. 1845 г.

У Гоголя постепенно вырабатываются аскетические устремления и все яснее вырисовывается христианский — монашеский — идеал. Еще в апреле 1840 года он писал Николаю Белозерскому, черниговскому помещику, с которым был знаком с нежинской поры: «Я же теперь больше гожусь для монастыря, чем для жизни светской». А в феврале 1842 года признавался поэту Николаю Языкову: «Я чувствую, что разорвались последние узы, связывавшие меня со светом. Мне нужно уединение, решительное уединение… Я не рожден для треволнений и чувствую с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха». Эти слова могут служить ответом на вопрос, поставленный Гоголем три года спустя в названии статьи «Чей удел на земле выше», вошедшей в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями».

Годы странствий

В начале июня 1842 года, сразу после выхода из печати первого тома «Мертвых душ», Гоголь уезжает за границу, и там в его жизни начинает преобладать аскетическое настроение. Григорий Павлович Галаган, богатый украинский помещик, впоследствии основатель Коллегии Павла Галагана — одного из лучших учебных заведений Южной России, — живший в ту пору в Риме, вспоминал: «Гоголь показался мне уже тогда очень набожным. Один раз собирались в русскую церковь все русские на всенощную. Я видел, что и Гоголь вошел, но потом потерял его из виду и думал, что он удалился. Немного прежде конца службы я вышел в переднюю, потому что в церкви было слишком душно, и там в полумраке заметил Гоголя, стоящего в углу за стулом на коленях и с поникнутой головой. При известных молитвах он бил поклоны»14. Гоголь принимается за систематическое чтение книг духовного содержания, оказывая преимущественное внимание святоотеческой литературе. Его письма первой половины 1840-х годов наполнены просьбами о присылке книг по богословию, истории Церкви, русским древностям. Друзья и знакомые шлют ему творения Святых Отцов, издаваемые Московской духовной академией, сочинения святителя Тихона Задонского, святителя Димитрия Ростовского, епископа Харьковского Иннокентия (известного проповедника и духовного писателя), номера журнала «Христианское Чтение».

Святитель Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский и Таврический. Вторая половина XIX в.

Присланное Николаем Языковым «Добротолюбие» (собрание аскетических писаний на церковнославянском языке) стало для Гоголя одной из самых насущных книг. Не обходит он и западного богословия, читая, в частности, Жака Боссюэ и Фому Аквинского, а также традиционно приписываемую Фоме Кемпийскому книгу «О подражании Иисусу Христу».

В «Авторской исповеди» Гоголь писал об этой эпохе своей жизни: «Я оставил на время все современное, я обратил внимание на узнанье тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познанье людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в Нем ключ к душе человека…» Зимой 1843/44 года в Ницце, живя у своих друзей Виельгорских, Гоголь делает выписки в особую тетрадь из творений Святых Отцов и учителей Церкви, пользуясь в основном академическим журналом «Христианское Чтение» за 1842 год. Эта рукопись дошла до нас в двух копиях, хранящихся ныне в Национальной научной библиотеке Академии наук Украины.

Николай Михайлович Языков. Художник Э. А. Дмитриев-Мамонов. 1840-е гг.

Помимо древних Отцов Церкви — Иоанна Златоуста, Василия Великого, Ефрема Сирина, Афанасия Великого, Григория Нисского, Иоанна Дамаскина, Кирилла Александрийского и других — в этом сборнике содержатся также отрывки из сочинений современных Гоголю духовных писателей: святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, Задонского затворника Георгия, епископа Костромского и Галичского Владимира (Алявдина), епископа Полтавского Гедеона (Вишневского), протоиерея Стефана Сабинина. Такого же рода, но меньшего объема сборник, собственной рукой писанный и отчасти повторяющий первый, хранится в Российской государственной библиотеке в Москве. С выписками из него Гоголь знакомил Александру Смирнову, также жившую в ту пору в Ницце. «После обеда, — вспоминает она, — Николай Васильевич вытаскивал тетрадку и читал отрывки из отцов Церкви»15. Гоголь старался и своих светских друзей приучить к непраздному препровождению времени.

Александра Осиповна Смирнова (рожденная Россет). Художник Н. М. Алексеев. 1844 г.

Тогда же у Гоголя появляется потребность глубже войти в молитвенный опыт Церкви. В письме к Сергею Тимофеевичу Аксакову из Рима от 18 марта (н. ст.) 1843 года он просит прислать ему «молитвенник самый пространный, где бы находились почти все молитвы, писанные отцами Церкви, пустынниками и мучениками». Результатом этой духовной жажды явилась толстая тетрадь (около ста листов) переписанных Гоголем из служебных Миней церковных песней и канонов16 (ныне хранится в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в Санкт-Петербурге). Эти выписки Гоголь делал не только для духовного образования, но и для предполагаемых писательских целей. В статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» он, в частности, замечал: «Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм — рожденье верховной трезвости ума, — который исходит от наших церковных песней и канонов…» Тайна этого лиризма была открыта Гоголю и известна не понаслышке, а из личного опыта. Как явствует из содержания тетради, он внимательно прочел Минеи за полгода — с сентября по февраль — и сделал выдержки на каждый день. Такой метод чтения Гоголя — с выписками — можно назвать «келейным», им традиционно пользовались, например, многие монахи. Его смысл — уяснение сложных, не поддающихся точному пониманию с первого раза духовных вопросов. К тому же, переезжая с места на место, Гоголь не мог возить с собой много книг и имел при себе лишь свою компактную походную библиотеку — рукописные сборники. Как видим, Гоголь не ограничился выписками из Святых Отцов, — работал и с богослужебными текстами. Православное богослужение заключает в себе все богословие. Гоголь, кажется, открыл это для себя раньше многих, — таким образом он припадал духом к самому авторитетному источнику знания. Сохранившиеся тетради свидетельствуют о том, что Гоголю хорошо известна была христианская книжность. Судя по всему, он искал путей к тому, чтобы стать духовным писателем в собственном смысле этого слова. Духовная, церковная литература по форме имеет ряд отличий от литературы светской, хотя между этими видами словесности имеются некоторые общие приемы, в том числе и художественные. Но духовное творчество имеет строго определенную цель, направленную к объяснению смысла жизни по христианскому вероучению. Такое творчество основывается на Священном Писании и имеет определенные признаки. Писатель, взявшийся решать вопросы сокровенной жизни «внутреннего человека», сам должен быть православным христианином; он должен иметь благословение на свои труды от архиерея или священника. Он обязан также основательно знать предшествующую традицию церковной литературы, а она корнями уходит в Святое Евангелие — источник духовного слова, резко отличающийся по своей направленности от основы, породившей художественную литературу во всем разнообразии ее проявлений. Наконец, для церковного писателя необходима живая вера в Промысл Божий, в то, что во Вселенной все совершается по непостижимому замыслу ее Создателя. В своем зрелом творчестве Гоголь приблизился именно к такому пониманию целей литературы. В Ницце он написал для своих друзей два духовно-нравственных сочинения, которыми они должны были руководствоваться в повседневной жизни, — «Правило жития в мире» и «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии». Покинув Ниццу в марте 1844 года, Гоголь напоминает графине Луизе Карловне Виельгорской, обращаясь одновременно ко всей семье: «Вы дали мне слово во всякую горькую и трудную минуту, помолившись внутри себя, сильно и искренно приняться за чтение тех правил, которые я вам оставил, вникая внимательно в смысл всякого слова, потому что всякое слово многозначительно и многого нельзя понимать вдруг. Исполнили ли вы это обещание? Не пренебрегайте никак этими правилами, они все истекли из душевного опыта, подтверждены святыми примерами, и потому примите их как повеление Самого Бога».

Графиня Анна Михайловна Виельгорская (в замужестве княгиня Шаховская). Художник И. К. Макаров (?). 1840-е гг.

Такую попытку духовного наставления можно представить себе как подступ к «Выбранным местам из переписки с друзьями» — в этих «правилах» содержатся многие идеи будущей книги. Здесь Гоголь открыл новый для себя жанр, близкий к традиции святоотеческой литературы. Суть творческого развития Гоголя заключается в том, что от чисто художественных произведений, где литургическая, церковная тема была как бы в подтексте, он переходит к ней непосредственно в «Размышлениях о Божественной Литургии», сочинениях, подобных «Правилу жития в мире» (собственно духовная проза), и в публицистике «Выбранных мест из переписки с друзьями». К новым жанрам позднего творчества Гоголя можно отнести и составленные им молитвы, а также систематизированные выписки из творений Святых Отцов и учителей Церкви — труды, характерные скорее для такого писателя-аскета, каким был, например, святитель Игнатий (Брянчанинов), чем для светского литератора. Молитвы Гоголя, написанные во второй половине 1840-х годов, свидетельствуют о его богатом молитвенном опыте и глубокой воцерковленности его сознания. Формальное выписывание — без живой веры в Бога и без послушания церковным правилам — не дало бы удивительного сплава народного и церковного в стилистике прозы Гоголя. Гоголь стремился выработать такой стиль, в котором сливались бы стихии церковнославянского и народного языка. Это подтверждается и собранными им «Материалами для словаря русского языка», где представлены слова и диалектные, и церковнославянские. По Гоголю, характерное свойство русского языка — «самые смелые переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи». При этом он подчеркивал, что под русским языком разумеет «не тот язык, который изворачивается теперь в житейском обиходе, и не книжный язык, и не язык, образовавшийся во время всяких злоупотреблений наших, но тот истинно русский язык, который незримо носится по всей Русской земле, несмотря на чужеземствованье наше в земле своей, который еще не прикасается к делу жизни нашей, но, однако ж, все слышат, что он истинно русский язык». Эти мысли легли в основу характеристики Гоголем русского языка в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», которую по праву можно назвать эстетическим манифестом писателя. «Необыкновенный язык наш есть еще тайна… — говорит Гоголь. — Он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны — выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека…» Не удивительно, что Гоголь отчасти и проник в тайну этого рождающегося языка. Приобретая драгоценный опыт, он стремился поделиться им с друзьями-литераторами, например, Николаем Языковым, которому писал 8 июля (ц. ст.) 1843 года из Бадена: «В продолжение говения займись чтением церковных книг. Это чтение покажется тебе трудно и утомительно, примись за него, как рыбак, с карандашом в руке, читай скоро и бегло и останавливайся только там, где поразит тебя величавое, нежданное слово или оборот, записывай и отмечай их себе в материал. Клянусь, это будет дверью на ту великую дорогу, на которую ты выдешь! Лира твоя наберется там неслыханных миром звуков и, может быть, тронет те струны, для которых она дана тебе Богом». Параллельно с новыми сочинениями Гоголь трудится над вторым томом «Мертвых душ». Писание, однако, подвигалось медленно. Продолжение поэмы он не мыслит теперь без предварительного воспитания своей души. «Сочиненья мои так связаны тесно с духовным образованием меня самого и такое мне нужно до того времени внутреннее сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих новых сочинений», — писал он литератору Петру Александровичу Плетневу в октябре 1843 года.

Петр Александрович Плетнев. Художник А. В. Тыранов. 1836 г.

А в июле 1844 года отвечал Николаю Языкову на его запрос: «Ты спрашиваешь, пишутся ли “Мертвые души”? И пишутся и не пишутся… Я иду вперед — идет и сочинение, я остановился — нейдет и сочинение». Одним из самых трудных в жизни Гоголя был год 1843-й. Его письма этой поры полны жалоб на ухудшающееся здоровье. Мнения европейских врачей, к которым обращался Гоголь по поводу своей болезни, были разноречивы. Сам он был склонен приписывать свой недуг нервическому расстройству и утешение находил только в мысли, что «наше выздоровление в руках Божиих, а не в руках докторов и не в руках каких-либо медицинских средств». Болезнь осложнялась подавленным душевным состоянием: «Тягостнее всего беспокойство духа, с которым трудней всего воевать…» (из письма Николаю Языкову от начала мая 1845 года). Измученный недомоганиями, Гоголь переезжает из города в город в поисках спасительного лечения и душевного успокоения. В начале 1845 года он живет во Франкфурте у Василия Андреевича Жуковского, в середине января едет в Париж к графу Александру Петровичу Толстому, затем снова возвращается во Франкфурт к Жуковскому, в мае — июне лечится на водах в Гомбурге, в конце июня приезжает в Веймар, потом — Берлин, Дрезден, Карлсбад…

Василий Андреевич Жуковский. Художник К. П. Брюллов. 1837–1838 гг.

Болезненность его усугублялась тем, что он «хотел насильно заставить писать себя», тогда как душа его «была не готова» к этому. «Я мучил себя, — признавался он в апреле 1845 года Александре Смирновой, — насиловал писать, страдал тяжким страданием, видя бессилие, и несколько раз уже причинял себе болезнь таким принуждением и ничего не мог сделать, и все выходило принужденно и дурно». Итак, в январе — феврале 1845 года Гоголь — в Париже у графа Толстого. Об этом времени он писал Николаю Языкову: «Жил внутренно, как в монастыре, и в прибавку к тому не пропустил почти ни одной обедни в нашей церкви». Такому образу жизни соответствует и характер его занятий: он принимается за изучение греческого языка, чтобы читать в подлиннике чинопоследования Божественной Литургии. При этом Гоголь пользовался книгами из библиотеки настоятеля русской посольской церкви в Париже протоиерея Димитрия Вершинского, бывшего профессора Петербургской духовной академии, знатока святоотеческой письменности. В ту пору Вершинский работал над своим главным сочинением — «Месяцесловом Православно-Кафолической Восточной Церкви», одним из первых научных трудов по литургике. В богословских занятиях Гоголю помогал отставной учитель-эллинист Федор Беляев, хорошо знавший церковнославянский язык и латынь. Он жил с 1841 года за границей в качестве наставника в одном из русских семейств. В память этой совместной работы Гоголь подарил ему греческий «Евхологион» (сборник молитв для церковного богослужения), изданный в Риме в 1754 году, с надписью: «Сия книга дарится Федору Николаевичу Беляеву, в знак дружбы и в наказание за неприятие Василия Великого, от Гоголя. Париж. Февраль 26, год 1845». В свою очередь Беляев собственноручно списал в тетрадку небольшого формата греческий текст Литургии святителя Василия Великого с параллельным латинским переводом и на последней странице сделал дарственную надпись славянской вязью: «Николаю Васильевичу Гоголю в знак памяти, любви и почтения от Феодора Беляева. Париж. Марта 16 дня 1845 года». Почти ежедневные посещения церковных служб создавали у Гоголя высокое духовное настроение. В связи с этим он писал 24 февраля (н. ст.) 1845 года Александре Смирновой, что «был сподоблен Богом и среди глупейших минут душевного состояния вкусить небесные и сладкие минуты». Обратившись к церковному слову, Гоголь стремился привлечь к нему и других. Так, тот же Беляев писал ему 20 марта (н. ст.) 1845 года: “«Благодарю вас тысячекратно за то, что вы меня натолкнули на мысль обратить внимание на наши православные священнодействия, которые возвышают мысль, услаждают сердце, умиляют душу и проч. и проч. Без вас я бы не был деятельным в подобном чтении, а имея его только в виду, все бы откладывал, по моему обыкновению, в дальний ящик»17. В Париже Гоголь работает над книгой о Божественной Литургии, оставшейся незавершенной и увидевшей свет только после его смерти. Цель этого духовно-просветительского труда, как ее определил сам Гоголь, «показать, в какой полноте и внутренней глубокой связи совершается наша литургия, юношам и людям еще начинающим, еще мало ознакомленным с ее значением». Однако стремление к постижению сокровенного смысла Божественной Литургии возникло у Гоголя не в это время, а гораздо раньше. Осенью 1842 года он писал матери из Гастейна: «…есть много тайн во глубине души нашей, которых еще не открыл человек и которые могут подарить ему чудные блаженства. Если вы почувствуете, что слово ваше нашло доступ к сердцу страждущего душою, тогда идите с ним прямо в церковь и выслушайте Божественную Литургию. Как прохладный лес среди палящих степей, тогда примет его молитва под сень свою». Эта вера во всеразрешающую силу литургической молитвы вызревала у Гоголя постепенно и после нескольких лет заграничных странствий и душевных тревог вылилась в желание передать другим накопленный опыт. «Для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше, — писал он в Заключении своей книги, — необходимо частое, сколько можно, посещенье Божественной Литургии и внимательное слушанье: она нечувствительно (то есть незаметно, исподволь. — В. В) строит и создает человека. И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату». К весне 1845 года болезнь Гоголя усилилась. О его физическом и душевном состоянии свидетельствует отец Иоанн Базаров, в ту пору настоятель вновь учрежденной русской домовой церкви в Висбадене. В середине апреля (н. ст.) он получил от Гоголя, жившего тогда во Франкфурте, записку: «Приезжайте ко мне причастить меня, я умираю». Отец Иоанн застал его на ногах. На вопрос, почему он считает свое положение столь опасным, Гоголь протянул руки и сказал: «Посмотрите! Совсем холодные!» Однако священник убедил его, что он вовсе не в таком состоянии, чтобы причащаться на дому, и уговорил приехать в Висбаден говеть, что тот и исполнил. Будучи в доме священника, в кабинете хозяина, Гоголь по своей всегдашней привычке рассматривал его библиотеку. Увидев свои книги, он воскликнул чуть ли не с испугом: «Как! И эти несчастные попали в вашу библиотеку!» «Это было именно то время, — поясняет отец Иоанн, — когда он раскаивался во всем, что им было написано»18. В конце июня — начале июля (н. ст.) 1845 года разразился кризис. Как бы предчувствуя смерть, Гоголь пишет духовное завещание, впоследствии включенное в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», и сжигает рукопись второго тома. О самом сожжении мы почти не имеем других сведений, кроме сообщенных Гоголем в последнем из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”», напечатанных в той же книге: «Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряженьями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу». В этом же письме Гоголь указал и на причины сожжения: «Появленье второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу… Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого». Была ли сожженная рукопись законченной? По-видимому, нет. Автор хорошо знакомого исследователям дневника о пребывании Гоголя в Одессе, долгое время считавшаяся неизвестной (на самом деле — Екатерина Александровна Хитрово), передает разговор одной дамы с Гоголем (в январе 1851 года), спросившей его, скоро ли выйдет окончание «Мертвых душ». На что он ответил: «Я думаю — через год». — «Так они не сожжены?» — «Ведь это только начало было…»19 Академик Николай Тихонравов приурочивает сожжение второго тома к началу июля 1845 года. Основанием для этого служат прежде всего слова самого Гоголя: «Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее». Этим же временем датирует Тихонравов и «Завещание» Гоголя, составленное, по собственному признанию писателя, в тот момент, когда он был тяжело болен и смерть была уже близка. В несомненной связи с сожжением второго тома и написанием «Завещания» находится и попытка Гоголя в конце июня — начале июля (н. ст.) 1845 года оставить литературное поприще и уйти в монастырь. Об этом рассказывает в своих записках Марфа Степановна Сабинина — дочь веймарского православного священника Стефана Сабинина. «17 (29) июня <1845 года>… Узнали, что приехали и были у отца Николай Васильевич Гоголь и граф Александр Петрович Толстой. На другой день они пришли к отцу, и я в первый и последний раз видела знаменитого писателя. Он был небольшого роста и очень худощав; его узкая голова имела своеобразную форму — френолог бы сказал, что выдаются религиозность и упрямство. Светлые волосы висели прямыми прядями вокруг головы. Лоб его, как будто подавшийся назад, всего больше выступал над глазами, которые были длинноватые и зорко смотрели; нос сгорбленный, очень длинный и худой, а тонкие губы имели сатирическую улыбку. Гоголь был очень нервный, движения его были живые и угловатые, и он не сидел долго на одном месте: встанет, скажет что-нибудь, пройдется несколько раз по комнате и опять сядет. Он приехал в Веймар, чтобы поговорить с моим отцом о своем желании поступить в монастырь. Видя его болезненное состояние, следствием которого было ипохондрическое настроение духа, отец отговаривал его и убедил не принимать окончательного решения. Вообще Гоголь мало говорил, оживлялся только когда говорил, а то все сидел в раздумье. Он попросил меня сыграть ему Шопена; помню только, что я играла ему. Моей матери он подарил хромолитографию — вид Брюлевской террасы20; она наклеила этот вид в свой альбом и попросила Гоголя подписаться под ним. Он долго ходил по комнате, наконец сел к столу и написал: «Совсем забыл свою фамилию; кажется, был когда-то Гоголем». Он исповедовался вечером накануне своего отъезда, и исповедь его длилась очень долго. После Святого Причастия он и его спутник сейчас же отправились в дальнейший путь в Россию, пробыв в Веймаре пять дней»21. В основу записок Сабининой положены дневниковые записи, а они как источник предпочтительнее мемуаров, написанных много лет спустя. Хотя Марфе во время ее первой (и единственной) встречи с Гоголем было только четырнадцать лет, мы можем отнестись к ее воспоминаниям с полным доверием. Необыкновенно ярок и психологически убедителен оставленный ею портрет Гоголя. Манера его поведения, о которой говорит Сабинина, отмечалась и другими мемуаристами, в частности тем же протоиереем Иоанном Базаровым: «Случалось потом мне и еще встречать его (Гоголя. — В. В) у Жуковского, но он был мрачен, почти ничего не говорил и больше ходил по комнате, слушая наши разговоры». Запись в альбом матери Сабининой: «…кажется, был когда-то Гоголем» — заставляет вспомнить осуждение писателем своих сочинений в библиотеке отца Иоанна Базарова — Гоголь как бы видит себя уже монахом.

Марфа Степановна Сабинина. Гравюра. Вторая половина XIX в.

В дневниковой записи Марфы Сабининой есть и неточность. По ее словам, Гоголь и его спутник отправились из Веймара в Россию. На самом деле Гоголь держал путь в Берлин и по дороге туда заехал в Галле, чтобы встретиться с местным врачом, как советовал ему отец Стефан. Это следует из письма Гоголя к Жуковскому от 14 июля (н. ст.) 1845 года: «Для душевного моего спокойствия оказалось мне нужным отговеть в Веймаре. Граф Толстой также говел вместе со мною. Добрый веймарский священник советовал мне убедительно посоветоваться еще на дороге с знаменитым доктором в Галле, Крукенбергом». О пребывании в Веймаре и о «тамошнем очень добром священнике нашем» Гоголь сообщает и в письме к Николаю Языкову от 25 июля (н. ст.) того же года. Отзвук поездки в Веймар можно найти в письме Гоголя «Нужно проездиться по России», вошедшем в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» и адресованном графу Толстому, чьи душевные устремления также были направлены к монашеству: «Нет выше званья, как монашеское, и да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую ризу чернеца, так желанную душе моей, о которой уже и помышленье мне в радость. Но без зова Божьего этого не сделать. Чтобы приобресть право удалиться от мира, нужно уметь распроститься с миром… Нет, для вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь ваш — Россия!» По словам Жуковского, настоящим призванием Гоголя было монашество. «Я уверен, — писал он Петру Плетневу в марте 1852 года из Бадена, получив известие о смерти Гоголя, — что если бы он не начал свои “Мертвые Души”, которых окончание лежало на его совести и все ему не давалось, то он давно бы стал монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко и свободно»22. Последнее десятилетие жизни Гоголя проходит под знаком все усиливающейся тяги к иночеству. Не давая монашеских обетов целомудрия, нестяжания и послушания, он исполнял их в своей жизни. «Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира». Гоголь не имел своего дома и жил у друзей, — сегодня у одного, завтра у другого. Свою долю имения он отказал в пользу матери и остался нищим, — помогая при этом бедным студентам из средств, полученных за издание своих сочинений. Оставшееся после смерти Гоголя личное его имущество состояло из нескольких десятков рублей серебром, книг и старых вещей, — а между тем созданный им фонд «на вспоможение бедным молодым людям, занимающимся наукою и искусством», составлял более двух с половиной тысяч рублей. Современники не оставили никаких свидетельств о близких отношениях Гоголя с какой-либо женщиной23. О его церковном отношении к послушанию говорит тот поразительный факт, что он по совету своего духовного отца сжег главы незаконченного труда и практически отказался от художественного творчества. О том, насколько труден этот шаг был для Гоголя, можно судить по его признанию в «Авторской исповеди»: «Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни, и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего». Однако подлинный трагизм ситуации заключался в том, что монашеский склад был только одной и, вероятно, не главной стороной гоголевской натуры. Художническое начало преобладало в нем; кризис Гоголя — следствие внутреннего конфликта между духовными устремлениями и писательским даром. Любовь Гоголя к монашескому образу жизни выражена в конкретных словах составленной им молитвы, которая содержится в его записной книжке: «Милосердия, Господи. Ты милосерд. Прости все мне грешному. Сотвори, да помню, что я один и живу в Тебе, Господи; да не возложу ни на кого, кроме на одного Тебя, надежду, да удалюсь из мира в святой угол уединения». Это устремление Гоголя было открыто не только его ближайшим родственникам или таким литературным соратникам, как Жуковский, но и некоторым школьным приятелям24.

Молитвы Гоголя. 1840-е гг. Предсмертные записи. 1852 г.

Отражение духовной жизни Гоголя 1840-х годов можно найти во второй редакции повести «Портрет». Художник, создавший портрет ростовщика, решает уйти из мира и становится монахом. Приуготовив себя подвижнической жизнью отшельника, он возвращается к творчеству и создает картину, которая поражает зрителей как бы исходящим из нее светом духовности. В конце повести монах-художник наставляет сына: «Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится». Вторая редакция «Портрета» свидетельствует, что Гоголь вполне сознательно шел по избранному пути религиозного осмысления искусства. В повести он как бы наметил программу своей жизни. Его попытка оставить мир летом 1845 года, по всей видимости, не предполагала окончательного отказа от творчества, но как бы подразумевала возвращение к нему в новом качестве. Путь к большому искусству, полагал Гоголь, лежит через личный подвиг художника. Нужно умереть для мира, чтобы пересоздаться внутренне, а затем вернуться к творчеству. Напряженная внутренняя жизнь этих лет отразилась и на внешнем облике Гоголя. Павел Васильевич Анненков, встретивший его в 1846 году в Париже, вспоминает: «Гоголь постарел, но приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа»25. Здесь мы видим весьма выразительный портрет, который показывает нам духовно зрелого Гоголя, нашедшего свой путь.

Переписка с друзьями