20 000 лет подо льдом [Мор Йокаи] (fb2) читать онлайн

- 20 000 лет подо льдом (пер. Любовь Алексеевна Мурахина-Аксенова) (и.с. polaris: Путешествия, приключения, фантастика-303) 1.57 Мб, 143с. скачать: (fb2) читать: (полностью) - (постранично) - Мор Йокаи

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Мор Йокаи 20 000 ЛЕТ ПОДО ЛЬДОМ Роман Забытая палеонтологическая фантастика Т. XXIII

I

Покинутый матрос

I

Покинутый матрос

В честь наших знаменитых путешественников к Северному полюсу было дано в обеих столицах нашего соединенного государства Австро-Венгрии несколько торжественных пиров.

На последнем из них один из чествуемых, под влиянием разверзающего сердце и уста виноградного сока, сознался, что на оставленном в полярных льдах корабле «Тегетгоф» был нечаянно покинут матрос по имени Пьетро Галиба, родом венгерец.

Дело произошло следующим образом.

Пожелав поскорее утишить боль в отмороженных руках и ногах, Пьетро Галиба так обильно натер их наркотическим бальзамом нашего славного соотечественника доктора Кепнеса, что заснул, должно быть, как камень в каком-нибудь углу корабля.

К несчастью, на следующее утро корабль уже двинулся в обратный путь, и при перекличке никто не обратил внимания на то, что одним человеком отозвалось меньше.

Недостающего человека хватились лишь на шестой день, и то только благодаря следующему обстоятельству.

У начальника экспедиции был запас колбасы длиною ровно в метр. Эту колбасу делили между матросами таким образом, что каждому из них позволялось откусить по куску от нее. Откусить сразу более четырех сантиметров никто не смел; поэтому, при известном числе матросов, одной колбасы должно было хватить без остатка на всех. Так всегда и было на «Тегетгофе»; но, когда пересели на лодки, капитан стал замечать, что от колбасы каждый раз оставался кусок в четыре сантиметра. Вот этот-то плюс колбасы и привел к открытию минуса человека.

После продолжительного совещания об этом обстоятельстве, пришли к заключению, что возвращаться назад из-за забытого матроса будет совершенно бесполезно. Ведь в течение пяти суток он неминуемо должен был уже умереть от голода и жажды, так как на корабле не было оставлено никаких припасов.

Решили объявить Пьетро Галибу умершим и назначить его вдове пенсию. Так и было сделано по возвращении в отечество. Вдова бедного матроса, сделавшегося жертвой злоупотребления наркотическим веществом, так обрадовалась пенсии, что даже не полюбопытствовала узнать, когда именно, отчего и как умер ее муж. Тем бы, казалось, и делу конец, но… Впрочем, это до следующей главы.

II Таинственные рукописи

Всем известно, что дикие гуси имеют удивительную страсть к путешествиям. Эти пернатые существа шныряют буквально по всему свету, не исключая и обоих полюсов, с чисто гусиным упорством преодолевая всевозможные препятствия.

Недель шесть тому назад один буканиец, в квебекской провинции, застрелил дикого гуся. Принявшись ощипывать свою добычу, он очень изумился, заметив, что все хвостовые перья птицы были с двойными стволами. Он снял верхний ствол и увидал в нем тонкую, свернутую трубочкой пленку грязновато-коричневого цвета. Убежденный, что имеет дело с гусем особого рода, добросовестный буканиец снес его в Квебек и подарил живущему там знаменитому естествоиспытателю, доктору Смоллису. Наш славный ученый тотчас же понял, что этот гусь играл роль почтальона и что пленки, находившиеся в верхних, свободно насаженных стволах хвостовых перьев, представляют собою тоненькие листочки коллодиума, покрытые сильно уменьшенными фотографическими снимками с какой-то рукописи. Не теряя даром времени, доктор Смоллис немедленно же воспроизвел эти снимки на белой бумаге, для чего послужил ему солнечный микроскоп, увеличивающий в две тысячи раз. Но кто опишет отчаяние почтенного ученого, когда он открыл, что рукописи были написаны на языке, не похожем ни на один из известных ему языков цивилизованных народов! Первые строчки изображали собою следующее: «Питилитиетелететрополото Гаталаталитилитибаталас» и т. д…. Это могло быть написано, вероятно, на языке индийцев: только в Восточной Индии и употребительны такие непомерно длинные слова! Лишь с большим трудом удалось доктору Смоллису найти человека, который, за сравнительно громадную плату, взялся переписать непонятную рукопись. Эту копию знаменитый ученый скопировал, в свою очередь, и послал один экземпляр ученому обществу в Калькутте, а другой — обществу языкознания в Рио-де-Жанейро. Но оба эти общества не добились никакого толка от этих бумаг, а потому послали их на рассмотрение академии в Иедо и в Пекин. Тут тоже долго возились с загадочными рукописями, но тоже безуспешно. Одни из глубоко ученых языковедов уверяли, что они написаны по-санскритски, а другие утверждали, что это какое-нибудь иное, еще не известное наречие. Как бы то ни было, но никто не понял ровно ничего из этих бумаг. Тогда их отправили в Санкт-Петербургскую академию. Та решила, что это язык бисбариба и передала рукописи в Гельсингфорскую академию, откуда они, в силу родства финского языка с венгерским, и были препровождены в Будапешт, в Венгерскую академию наук. Там они будто бы пролежали три года. То есть они пролежали всего месяц, но, для придания этому делу большей важности, после говорили, что, мол, с этими рукописями возились лучшие светила венгерской науки ровно три года! Наконец, желая покончить со спорными документами, послали их в классы языковедении. Оттуда они и попали в наши руки. Достаточно налюбовавшись на них, мы выставили их в редакции нашей газеты, рассчитывая на то, что, может быть, кто-нибудь из публики и поймет язык, на котором они составлены. Однако, сколько ни являлось языковедов, даже таких, которые свободно разбирали и понимали и рунные письмена, и клинообразные каракули, — никто не мог понять того таинственного языка! Но вот однажды полюбопытствовал взглянуть на эту тарабарщину, причинившую почти всем ученым мира столько головоломки, наш Стефан, игравший в редакции роль человека на все руки: он и сапоги нам чистил, и мелкие поручения наши исполнял, и заведовал отоплением и освещением редакции, готовил нам выпивку и закуску, а в свободное время успевал и репортерством заниматься. Этот самый Стефан, как взглянул на рукописи, так и захохотал во все свое здоровое горло. — Эх, господа ученые! — сказал он, когда хохот у него поулегся. — А ведь это написано на птичьем языке! — Как на птичьем языке?! — изумились мы. — Да разве существует такой язык? И ты понимаешь его? — Конечно, существует, если на нем написано, и, стало быть, я понимаю его, если могу перевести вам эту рукопись, — с сознанием своего превосходства над нами объявил Стефан. Он перевел нам интересную рукопись построчно. Автором этой замечательной рукописи оказался оставленный на Северном полюсе Пьетро Галиба. Почему ему пришла фантазия написать свои интересные записки не на человеческом языке — это осталось его тайной. Обработав перевод Стефана настолько, чтобы сделать его годным к печати, мы теперь имеем честь и удовольствие поделиться <им> со своими читателями.

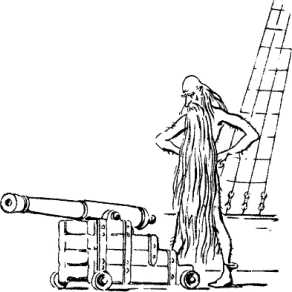

III Укрощение белых медведей

Проснувшись, — пишет Пьетро Галиба, — я увидал, что нахожусь один на корабле. Я звал своих товарищей, доктора, капитана, но никто не отвечал мне. Нет более сомнения — я покинут один на Северном полюсе! В глубоком отчаянии я бродил по всему кораблю, обшаривая все его углы и закоулки — нигде ни одного сухаря, ни одной жестянки с мясными консервами, даже ни одной капли вина. Я подвергался двойной опасности: умереть от недостатка пищи и получить цингу за неимением вина, стало быть — опять-таки смерть. Кроме того, они изволили забрать с собою и все огнестрельное оружие, которым я мог бы защищаться против диких зверей и добыть себе пропитание. Положим, остались пушки; но не могу же я стрелять в медведей из пушек! Однако оно, пожалуй, и недурно, что пушки остались, я выстрелю из них всех по очереди. Может быть, мои товарищи еще не успели отплыть далеко, то есть не настолько далеко, чтобы не услыхать пушечного выстрела. Ведь в этой местности звук разносится гораздо дальше, чем там… Быть может, услышат мою пальбу и возвратятся за мною. Занятый этой заманчивой мечтой, я вошел в пушечное отделение. Но там ожидал меня такой сюрприз, что мое почтение! Когда я отворил дверь, меня встретил громадный медведь. Полагаю, что он проник на корабль сквозь бойницу… Это была великолепная белая медведица, с которой я уже раньше имел честь познакомиться. Неделю тому назад я убил ее детеныша. В то мгновение, когда моя пуля уложила медвежонка, горящий пыж от заряда упал на спину матери и прожег там, в белой шкуре, дыру. По этому клейму я и узнал ее. Я съел сыночка этой неуклюжей четырехлапчатой дамы; теперь она съест меня. Это очень естественно, но, тем не менее, очень скверно! Я был совершенно беззащитен и безоружен. Не помня себя, я кинулся в находившийся против меня физический кабинет и поспешно заложил за собой дверь всем, что только попадалось мне под руку. Но этим путем мудрено было спастись. Медведица одним взмахом своей могучей лапы разобьет дверь, и тогда я погиб. Да, я погиб; неоткуда мне ждать спасения! Ну, пусть так!.. Однако, постараюсь хоть облегчить предстоящую мне мучительную смерть. Но каким образом?.. А вот как: попробую применить то самое средство, которым доктора усыпляют своих пациентов перед болезненной операцией. Благо, это средство тут… Да, я буду вдыхать хлороформ. Запаса здесь хватит на целую армию… Только что я успел пропитать большую губку этим опасным усыпительным снадобьем, как медведица уже изволила продавить верхнюю доску двери, просунуть в образовавшееся таким образом отверстие громадную голову и оскалить зубы по направлению ко мне.

«Э! — подумал я. — Зачем же я-то стану вбирать в себя эту гадость?.. Лучше я угощу ею госпожу медведицу!» Сказано — сделано. Губка полетела прямо в нос лохматому чудовищу. В то же мгновение медведица лишилась чувств, замерев в крайне неудобном положении: голова и передние лапы находились по эту сторону двери, а остальное туловище с задними лапами обреталось на той стороне. Она точно заснула и видела интересные сны, судя по улыбающемуся выражению ее морды и по движениям лап, которыми она как будто гладила кого-то. — Вот видишь! — проговорил я, подойдя к ней в упор. — Я мог бы теперь преспокойно перерезать тебе горло, стянуть с тебя шкуру и заготовить впрок твое мясо, которого хватило бы мне месяца на два. Но я этого не сделаю. Не сделаю, потому что я венгерец. Я крепко сижу здесь, хотя и не приведен сюда нашим родоначальником Арпадом, и мы с тобою поневоле стали земляками. Оба мы живем на земле Франца-Иосифа, и потому должны дружить… Ведь если я теперь съем тебя, то явится сюда вся твоя шайка, а так как я составляю меньшинство, то и меня живо съедят. А это будет очень скверно!.. Вот поэтому мы с тобою лучше войдем в мирное соглашение. Ты меня не трогай, а я тебя не трону, и мы совместно поищем третьего, которым оба и насытимся. Поняла? Знаменитый укротитель лошадей Рарей обладал секретом, после него ставшим достоянием всех и каждого. Он умел превращать в какие-нибудь десять минут самую дикую лошадь в кроткую, послушную овечку. Весь секрет состоял в том, что он давал животному нюхать хлороформ. Этим оно мгновенно усыплялось, а пробудившись, снова становилось неузнаваемым и позволяло делать с собою все что угодно, пока слышало запах хлороформа. Этот самый способ и я применил к медведице. Пользуясь ее бесчувственным состоянием, я надел ей на передние лапы и крепко привязал две громадные кожаные рукавицы, употреблявшиеся матросами при маневрах. Теперь она не могла пустить в дело свои когти — и то хорошо. Мой опыт удался как нельзя лучше. Когда хлороформированная медведица пришла в себя, она более не напоминала дикое чудовище, каким явилась предо мной. Открыв глаза, она начала потихоньку тявкать, как делают собаки, когда просят впустить их, а когда я подошел к ней, она лизнула мою руку, протянула мне лапу и терлась носом о мое колено. Я даже не удивился этому. Если можно превратить страшного кабана в ручную свинью, то отчего ж не сделать из дикого медведя тоже ручного? Я уже предвижу в недалеком будущем, как мой способ укрощения медведей произведет переворот во всем мире. Представляю себе такую картину. Прекрасные медведи стадами пасутся в лесах, а вечером, под звуки барабана и флейты, они будут возвращаться домой, по деревням, ласково поглядывая на своего любимого пастуха. Летом им будут остригать шерсть, а зимой станут откармливать их картофелем и пшеном. В «Пештском Ллойде» введут постоянную рубрику, в которой будет значиться: «Первострижная медвежья шерсть в спросе. Медвежий жир — в сильном повышении. Медвежьи шкуры — в большом требовании…» И в экипажи можно будет впрягать их. Настоящим солидным помещиком будет считаться только тот, который приедет в город на четверке белых медведей. А скотницы будут доить медведиц… Ба, какая мысль!.. Какая мысль, в самом деле! Отчего бы и мне, бедному, брошенному в ледяной пустыне матросу, не покормиться медвежьим молоком? Я сделал опыт, и он отлично удался: медведица охотно позволила мне воспользоваться ее молоком. Белая медведица приняла меня на место своего детеныша — такого волшебного действия хлороформа еще никто никогда не представлял себе! Однако, укрощен-то только один медведь. Что же я поделаю со всеми остальными, которые ревут, как сумасшедшие, там, на льду, вокруг корабля?.. Я слышу, они уже на палубе и обрабатывают опускные двери. Моя медведица трепещет. Она, очевидно, боится за мою жизнь. Я на скорую руку прозвал ее «Бэби» и сказал: — Успокойся, Бэби! Авось, я как-нибудь полажу и с твоими соплеменниками. Бэби кинула мне взгляд, полный искреннего сочувствия. Я действительно надеялся, что полажу хоть с целой сотней белых медведей. В нашем кабинете редкостей стоял длинный ряд больших стеклянных сосудов с широкими отверстиями. Все они были доверху полны спиртом. В некоторых плавали различные препараты и редкости, которые наши ученые собирали для европейских музеев, да, очевидно, забыли здесь впопыхах вместе со мной. Между прочим, тут находился и розовый тюлень, о котором шло столько толков в научном мире. Я взял две большие корзины, наполнил их банками и прикрепил к спине Бэби. Сам же я окутался шкурой белого медведя, несколько времени тому назад убитого одним из моих товарищей, опрыскал ее хлороформом, завязал себе нос и рот платком, пропитанным уксусом — без этой предосторожности я бы сам унаркотился до степени осла — и отворил дверь на палубу, показывая Бэби знаками, чтобы она двинулась вперед. Она покорно пошла наверх. Я рассчитывал, что медведи тотчас же завладеют корзинами, то есть, главным образом, банками с их лакомым содержимым. При этом я надеялся узнать их короля. Ведь, по всей вероятности, он выберет себе самый лучший кусок, то есть розового тюленя; этим он выдаст свое достоинство, и я поспешу подружиться с ним. Остальных тогда нечего будет бояться. Действительно, все произошло так, как я предвидел. Корзины, принесенные Бэби на палубу, мгновенно были опустошены. Могучий медведь, 7 1/2 футов вышины, первым выбрал себе львиную долю. Несколько других, немного поменьше его — очевидно, приближенные — присвоили себе другие лакомства, а то, что было похуже — разные крысы и мыши, — досталось на долю обыкновенным медведям. Штук двадцать из них с громким ворчанием забрались на такелаж, выражая тем свое неудовольствие. За это оставшаяся внизу партия стала швырять в них пустыми банками и разной валявшейся у них под лапами мелочью. Наконец, когда все было съедено и выпито, медвежий король начал что-то нежно ворчать моей Бэби, которая, в свою очередь, еще с большею нежностью лизала ему голову, слегка сжимая, в знак любви, лохматую шкуру зверя зубами. Я понял, что Бэби была супругой великого могола медвежьего царства! Вот так штука! оказывается, я позаимствовался молоком у самой королевы полярных медведей!

IV Провиантский склад северного полюса

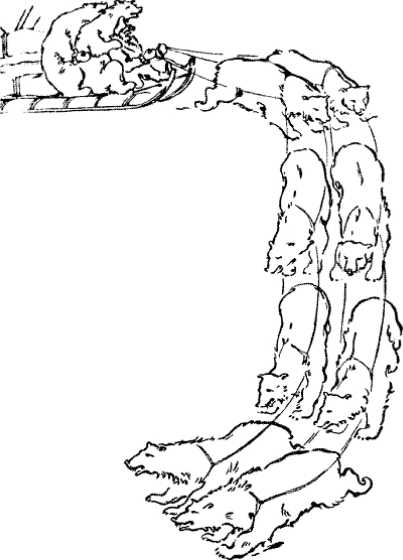

Медвежьему королю, очевидно, казались чрезвычайно подозрительными рукавицы, надетые на лапы его супруги. Он долго косился на них и сердито бурчал что-то. Бэби пустила в ход все свойственные женскому полу уловки, которыми они стараются успокоить расходившихся мужей, но ничто не помогало. Убедившись в этом, она подбежала к двери, из-за которой я делал свои наблюдения, и закивала головой, очевидно, желая, чтобы я вышел к ней. Я смело шагнул на палубу. Завернутый в опрысканную хлороформом медвежью шкуру, я ничего не боялся. Дикие бестии кинулись ко мне со всех сторон, но, очутившись возле меня, все повалились, как снопы, не причинив мне ни малейшего вреда. Ужаснувшись при виде этого низкопоклонства со стороны своего придворного штата, медвежий король поднялся в свою очередь и замаршировал ко мне с очевидным намерением немедленно же истерзать мою особу собственными зубами. Но, приблизившись ко мне, он тоже зашатался и грохнулся бы на пол, если б верная и любящая супруга не подхватила его в свои могучие объятия. Возле главной мачты лежал сверток якорного каната. Королева опустила на него тело супруга и положила его благородную голову к себе на колени. Я поспешно достал лежавшую у меня в кармане пастушечью свирель и заиграл на ней грустный напев, зная, что медведи — большие любители такой музыки. Не прошло и нескольких минут, как усыпленные медведи начали пробуждаться при звуках свирели. Король, которого я прозвал «Марципаном», сперва задрыгал ногами и зашевелил ушами в такт музыке, а потом вскочил и заплясал на задних лапах, очень изящно размахивая передними. Его пример подействовал заразительным образом и на остальных медведей. Все они вскочили на задние лапы, закружились и завертелись не хуже любых столичных плясунов. Когда я кончил играть, все подошли ко мне, очевидно, изъявляя пламенное желание познакомиться и подружиться со мною. Будь у них хвосты, они, наверное, замахали бы ими. Медвежий король простер свое благоволение ко мне до того, что даже обнял меня, причем затрещали все мои ребра. Хлороформ уже улетучился, и потому меня можно было безнаказанно обнимать, обнюхивать и даже облизывать. После этого он пригласил меня сесть между ним и Бэби на импровизированном троне — канатном свертке. Но я вовсе не жаждал подобных отличий. В голове у меня была совершенно другая мысль. Я соображал следующее: на Северном полюсе обитает, наверное, несколько десятков тысяч медведей — не живут же они одним воздухом! Такие же животные, которые годятся им в пищу, очень редко попадают в эту страну. Три месяца в году они, положим, обеспечены, так как китоловы оставляют им все мясо убитых китов, годное в пищу лишь одним медведям; но чем же питаются они в остальные девять месяцев? Природа, одинаково заботящаяся о всех своих детях, наверное, устроила для них где-нибудь неистощимый запас. Быть может, есть громадная ледяная пещера, в которой допотопные животные целиком сохранились до сего времени между ледяными пластами. Красноречивым подтверждением моего мнения служит огромный скелет мамонта, хранящийся в Петербургском естественно-историческом музее. Этот мамонт также был открыт белыми медведями в одной из сибирских ледяных пещер. В то время он еще весь был покрыт мясом. Медведи успели съесть его только наполовину, когда люди увидали это чудовище. Говорили, что мясо этого гиганта было совершенно снежно, как у только что убитого животного. «Постараюсь, — думал я, — так приручить всех этих медведей, чтобы они привели меня в пещеру, где хранятся их запасы». До сих пор целым поколениям медведей приходилось добывать себе эти запасы из-подо льда лишь с большим трудом. Я же, имея в своем распоряжении топоры, ломы и несколько бочек пороха, несравненно легче буду доставать провизию и для них и для самого себя; запаса, наверное, хватит нам до скончания века, да и другим еще останется. Да, призрак голодной смерти навсегда был бы изгнан с земли Франца Иосифа (конечно, только с той, которая находится у Северного полюса; прошу не смешивать ее с одноименной землей, заключенной между Дунаем и Тисой), если только удастся открыть кому-либо еще доступ в эту допотопную кладовую. Медведи обязательно должны провести меня туда. А может быть, они даже снесут или свезут меня? Разве не попробовать ли мне запрячь их в сани? Эти сильные звери домчат меня скорее и лучше всякой железной дороги, и вдобавок, за это путешествие мне не придется заплатить ни гроша. Я приступил к выполнению своего замысла с тонкостью настоящего дипломата. Когда имеешь дело с медведями, необходимо уверить их, что делаешь им то или другое предложение исключительно для споспешествования общему благу, но отнюдь не для личных своих целей. Сообразно с этой великой истиной я и стал поступать. Прежде всего, я нагрузил большие сани, в которых наши ученые совершили свою двухмесячную экспедицию, всем, что могло мне пригодиться. На корабле была оставлена масса всевозможных инструментов, новоизобретенных приспособлений, химических составов, снадобий и т. п. В моих хлопотах немало мешало мне любопытство новоприобретенных друзей, которые страшно были заинтересованы каждым новым предметом. Король Марципан во что бы то ни стало хотел разгрызть зубами репетиционный теодолит[1], принятый им за орех. Когда же я притащил большой телескоп, все почтительно отошли от меня. Король Марципан от ужаса и страха даже собственнолично забрался на марс. Бэби хотела было последовать за ним, но не могла, так как этому препятствовали рукавицы на передних лапах. Когда все нужное было уложено, дошла очередь до вопроса, как бы мне теперь впрячь господ медведей.

«Тегеттоф» стоял на вершине громадной ледяной горы вышиною с знаменитый Блоксберг[2]. С поднятым кверху носом, корабельная палуба образовала наклонную плоскость вроде катка, по которому сани легко могут скользить. От этого катка шел другой, по самой горе, очень гладкий, некрутой и удобный. Сани, очевидно, пойдут сами собой, — надо только кому-нибудь сидеть на передке и управлять ногами. Я знал, что у медведей сильно развиты любопытство и страсть к подражанию, чем они удивительно напоминают обезьян. Поэтому я был уверен, что как только спущусь в санях с корабля, то мои почтенные товарищи тотчас же последуют за мной и займут сани. Так и случилось. Едва добравшись до нижнего борта корабля, сани уже были набиты битком седоками. Его медвежья светлость сидел за мной, положив мне голову на плечо. Рядом с ним помещалась Бэби, которая визжала от удовольствия, когда сани с быстротою стрелы полетели по гладкой наклонной поверхности. Однако вдруг сани остановились и но хотели двигаться далее. Его светлость вообразили, что сопутствующие нам его подданные препятствуют дальнейшему движению, и поспешил прогнать их с саней несколькими ударами лапы. Я не раз имел случай заметить, что стоять на стороне сильного и помогать ему, когда он гневается на кого-нибудь и наказывает его, — дело самое благодарное. Схватив одного медведя из наиболее поколоченных его светлостью, я придержал его за ухо и начал изо всех сил обрабатывать его арапником. Когда медведь, весь дрожа и не смея ни пошевельнуться, ни пикнуть, весь съежился в комок, я накинул ему на шею недоуздок и впряг его в сани. Точно так я поступил и с пятью другими его товарищами. Составилась великолепная медвежья шестерня. Я сел на передок, махнул арапником — и мы снова помчались по льду с быстротою ветра. Его светлость ревел от радости и восторга, между тем как Бэби томно потявкивала, грациозно вытянувшись во всю длину саней. Быстрая езда, очевидно, кружила ей голову. Остальные медведи рысью бежали за нами, как и подобает настоящей свите. Мой расчет был совершенно верен; медведи должны были прямо привезти меня к себе домой. Где-нибудь да жили же они! По всей вероятности, в одной из тех ледяных пещер, о которых я уже упоминал. С быстротою двадцати английских миль в час приближались мы к мысу Цихи и прибыли в медвежью столицу при чудном северном сиянии. Около нее пришлось втащить сани на довольно порядочную высоту, и я добросовестно спешу заявить, что моя оригинальная шестерня выполнила эту трудную задачу мастерски.

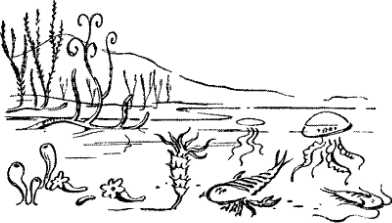

Взбираться вверх по скользкой поверхности только и можно было с помощью когтей полярных, привычных ко льду зверей; всякое же другое животное неминуемо сломало бы себе тут шею. Наконец, мы добрались до ледяной скалы, в которой зияло полукруглое отверстие едва в вышину человека, как раз такого размера, что сани могли пройти в него. Дорога, ведущая к этому месту, подтверждала мое мнение, что тут живет весь медвежий народ, а взгляд на разветвляющуюся отсюда долину доказал, что я нашел именно то, чего искал. Вся эта долина была густо усеяна вытащенными из пещеры костями допотопных животных. Я узнал между ними скелеты зубра и лося. Прежде, чем ввести уважаемых читателей в пещеру, я постараюсь объяснить, каким образом могла очутиться тут ледяная пещера со своими мертвыми обитателями. Что в ледяных горах Северного Ледовитого моря находятся мамонты — это факт, не подлежащий никакому сомнению. Но, так как этот допотопный слон может обитать только в жарком поясе и питаться лишь травой не ниже бамбукового тростника, здесь же имеется только лед вместо какой бы то ни было травы, то само собой является вопрос, как мог попасть в лед мамонт или как мог образоваться лед вокруг мамонта. Вот как я решил этот замысловатый вопрос. В периоде плиоцена (Plyocene)[3], как известно, поверхность земли попеременно то поднималась, то опускалась, почему на земле происходили большие изменения. Еще в сравнительно недавнее время был случай, когда наблюдали изменение поверхности остывшей земной коры: храм Юпитера Сераписа в Пуццуоле сначала совершенно погрузился в море, а потом снова поднялся из него на большую высоту, чем прежде. Вгнездившиеся в стены и колонны храма модиолы, раковины фола (Phola) и прочие штофаги доказывали, как глубоко он сидел в море. При подобных волнообразных движениях земной коры все живое в паническом ужасе спешило убраться с места катастрофы и инстинктивно забиралось в мрак пещер. Ну, а как они попали именно в ледяные пещеры или как попал к ним в пещеры лед? А вот как. Одновременно с волнообразными движениями земной коры некоторые слои ее местами трескались и отрывались. Из глубоких трещин вырывалось пламя горевшего внутри земли огня, между тем как морские воды наполняли образовавшиеся провалы и углубления. Последствием этого явилось массовое испарение воды. По закону же физики, при мгновенном переходе жидкого тела в газообразное состояние связывается много теплоты и развивается много холода. Кто желает в этом удостовериться, тот пусть посетит завод, где производится искусственный лед посредством жарко натопленных печей. Таким образом, вследствие внезапно наступившего испарения сразу образовался лед. Под трещинами поднимавшейся вверх земной коры просочившаяся вода превращалась в лед. Когда же, через некоторый промежуток времени, поднявшийся было слой снова вдруг опадал, то пещеры мгновенно наполнялись водой и обитатели их тонули. Раньше же проникнувшая под этот слой вода уже была превращена в лед. Как известно, лед, благодаря своему весу, не может опускаться ни под каким давлением. В силу этого, образовавшийся во время растрескивания земли лед в свою очередь поднялся вверх со всем находившимся на нем слоем, и таким образом создался плавучий остров, покоящийся на льду. Известно, что и у моря есть течение, стремящееся с юга к северу. В те давние времена это течение было гораздо сильнее настоящего. Доказано, что Флоридские острова, обязанные своим происхождением беспрерывной деятельности кораллов, понемногу дали заливу другое направление. Это течение овладело плавучим островом и привело его к ледяным горам Северного Ледовитого моря, между которыми он и застрял. Таким путем вот и очутились тут мамонты вместе с своим убежищем — пещерой. Я уже ранее был убежден, что наша твердая земля покоится тут на ледяном фундаменте, под которым находится настоящее море; мнение мое блестяще оправдалось последующими событиями. Пред входом в пещеру сторожил старый медведь. При нашем появлении он испустил короткий, отрывистый звук — сигнал тревоги, за которым последовал страшный рев как изнутри, так и снаружи. Навстречу выбежали с десяток медвежат. Узнав, очевидно, в сидящей в санях парочке своих родителей, они от радости начали кувыркаться друг через друга. Я остался один в санях и начинал слегка тревожиться относительно исхода моего рискованного предприятия. В пещере так и кишело медведями — дикими, неукрощенными чудовищами… Дело плохо! Но вот моя шестерня, как бешеная, помчалась со мной в пещеру. Остановить ее не было никакой возможности. К сожалению, я не догадался продеть им в нос кольца. В то мгновение, когда я уже окончательно считал себя погибшим, у меня явилась блестящая мысль. Я достал лампу, устроенную по системе Друммонда и, приводя в действие механизм, зажег ее и с триумфом влетел в пещеру при ослепительном электрическом освещении! Результат вышел поразительный. Моя великолепная шестерня, ошеломленная внезапным ярким сиянием, разом упала на колени, а все обитатели пещеры вдруг замолкли и, съежившись, ползком спешили попрятаться по тенистым углам. Но и сам я был очарован представившимся мне зрелищем. Я находился как бы в громаднейшем соборе, выше базилики св. Петра в Риме; весь он со своими стенами, сводами и колоннами состоял изо льда. При свете кислородной лампы все кажется сделанным из чистого серебра, а тени мерцают цветами изумруда. Повсюду виднеются ультрамариновые фантастические украшения. Сверху спускаются роскошные сверкающие фестоны. Сквозь целый ряд разнообразных арок виднеется боковая пещера… Там, в высоте, тянутся смело перекинутые через пространство галереи с изящной балюстрадой, а над зияющей по самой середине пещеры пропастью тянется «чертов мост» из прозрачной, как кристалл, ледяной массы. С задней стены спускается как будто громадная белая завеса, прикрывающая титанический церковный орган, образовавшийся из ледяных сосулек, не уступающих в длине самым высоким соснам. Там же, в глубине пещеры, возвышается точно жертвенник, а пред ним — гигантский призрак, идол, — снежно-белый, блестяще-отполированный зубами животных скелет стоящего на задних ногах мамонта. Очевидно, медведи могли только счистить мясо с этого скелета, но растащить его самого они были не в состоянии. Над ним же, примороженное к блестящему своду, как бы реет в воздухе чудовищных размеров художественное создание: сажен в двадцать длиной плезиозавр, то есть одетый в природный панцирь крокодил с длинной лебединой шеей, страшными зубами в разинутой пасти и с чешуйчатым хвостом. Лед покрыл его всего серебряной корой, так что, глядя на него, невольно вспоминается мифический левиафан. Я вовсе не удивился, что эта картина произвела такое потрясающее действие даже на медведей. До сих пор они работали тут в темноте, и потому знали свои сокровища лишь по чутью. Какие же еще неисчерпаемые сокровища находятся в этой пещере? Повсюду обрисовывались сквозь лед очертания первобытных зверей допотопного мира, зверей, еще не разобранных на виды и классы. У некоторых виднеются только одни чудовищные головы удивительно странных форм. Остальные же части скрыты подо льдом. И мясо всех этих животных, хранившись двадцать тысяч лет подо льдом, вполне съедобно!

То, что до сих пор было истреблено медведями, не составляло заметной убыли в этих громадных запасах. Но каждый кусочек доставался бедняжкам лишь с величайшим трудом: им приходилось слизывать лед с добычи. А так как этот лед очень толст, то слизывать его понемногу составляет труд чисто каторжный. Ну, теперь дело пойдет несравненно скорее: я в несколько минут сделаю им то, на что у них тратились целые часы. Господа медведи только что занялись было вылизываньем тучного мастодонта из массивного льда. К счастью, они еще не добились своей цели, а то бы мне не спастись никакими фокусами. Ведь даже домашние животные злятся и рычат на своих лучших друзей, когда те мешают им во время еды. Самое же дикое животное, между тем, становится податливым, когда видит, что его хотят накормить. Прежде всего, я оградил свои сани от нападений, поставив в них треножную сковороду с горящими угольями. Огонь держал здешних граждан ледяного царства в почтительном отдалении. Затем я взял топор и лом, повесил себе лампу на спину и принялся за освобождение мастодонта из ледяного пласта. Благодаря моим крепким и острым орудиям, мне было нетрудно пробить брешь во льду и достать ногу чудовища. Двухсотвековой окорок! Зная, что самый вкусный кусок у слоновых пород составляет подошва, я отпилил ее для себя. Одна она весила по крайней мере двадцать пять фунтов. Ломом я отделил бедро. Мясо, действительно, было совершенно красное, свежее и сочное. Вся медвежья шайка расположилась вокруг меня, с благоговейным страхом глядя на мои действия и уже заранее облизываясь в ожидании лакомой трапезы. Ждать им пришлось-таки довольно долго. Когда я замечал в них признаки нетерпения, я наводил на них луч лампы, и они сразу успокаивались. Сосредоточенный яркий свет укрощает даже самое дикое животное. Сначала я попробовал крохотный кусочек подошвы. Вкус был недурен, но мясо напоминало своею жесткостью каучук. Убедившись таким образом, что мне неудобно будет столоваться заодно со здешними почтенными обитателями, я отдал подошву королевской медвежьей чете. Потом я отрезал столько больших кусков мяса, сколько было уже укрощенных медведей. Особенно щедро наделил я свою шестерню, желая вполне привязать ее к себе. Кожаные недоуздки оставили заметные следы вокруг их шеи, и поэтому я отлично узнавал их в громадной медвежьей стае. Оставшееся было отдано «черни». Одной ноги мастодонта с избытком хватило на всех. Пока медведи насыщались, я спокойно мог привести в исполнение задуманный мною во время работы план. Благодаря врожденной смелости, мне раньше всегда удавалось выходить целым и невредимым из опасности. Но тут, посреди нецивилизованного варварского племени, нужна была особая изворотливость ума, чтобы удержаться на высоте положения. Не мог же я серьезно полагаться на шаткую дружбу этих грозных владык северных льдов! Каждую минуту кому-нибудь из них могло прийти в голову неодолимое желание снести с меня череп и живьем содрать шкуру. Примеру же одного наверняка последовали бы все его собратья. План мой состоял в следующем. Посреди пещеры, как я уже говорил, зияла глубокая пропасть. Над нею тянулся сводообразный, солидный ледяной мост. С большими усилиями втащил я сани на этот мост, любуясь на роскошные прозрачные пилястры, местами тянувшиеся вверх из пропасти. У меня был, между прочим, захвачен с собой аппарат вроде того приспособления, которым городские каменщики снаружи поднимаются до верхних этажей зданий. Этот аппарат я прикрепил, посредством вбитой в лед железной полосы, к середине моста, и затем, собрав с собой часть своих пожитков, сам спустился в бездну. Я хотел прежде всего отыскать себе, для постоянного местопребывания, укромное, недоступное для других местечко. В пещере было теплее, чем где-либо. На «Тегетгофе», когда перестали отапливать его, мороз доходил до 28 градусов. На открытом же воздухе доходило до 32 градусов, а в пещере термометр показывал всего 12. Когда же я спустился во вторую пещеру, оказывалось только 8 градусов. Это очень удивило меня. Обыкновенно теплый воздух всегда стремится вверх, здесь же было как раз наоборот. Причина этого странного явления выяснилась впоследствии. Я начал искать себе подходящее помещение. Две наклоненные одна к другой ледяные плиты образовали прекрасный шатер, под которым я и уложил все, что было в санях. Для этого я должен был раз двадцать подниматься и спускаться на аппарате. Наконец, все благополучно было доставлено вниз и убрано. Теперь я в буквальном смысле слова мог сказать, что все мое предприятие основано на льду или, вернее, во льду. Второй главный вопрос состоял в том, как бы мне наготовить себе мясных консервов. У меня был папинский паровар, в котором даже самые жесткие кости превращаются в мягкую кашу. Паровар имел крепкие широкие ножки, так что я мог поставить его на любом месте ледяной поверхности и безопасно раскладывать на нем огонь. Но откуда же мне взять топливо? О, его тут сколько угодно! Небольшой напас дров и каменного угля, имевшийся у меня, должен был служить для растопки, а настоящим топливом могло прекрасно служить допотопное мясо. Наиболее пригодные в пищу части мяса я буду варить, а все остальное пойдет на топку. Захватив лампу, я пошел осматривать мясные запасы. Пещера, представлявшая невообразимо обширную залу, имела полом совершенно гладкую и ровную ледяную поверхность. Под этой зеркальной поверхностью скрывался необозримый музей допотопных зверей, нагроможденных друг на друга безобразными массами. В каком положении застигла их вода, ворвавшаяся в пещеру во время геологического переворота, в таком они и остались на вечные времена. Целый хаос разнообразных чудовищ представился тут моим изумленным взорам при ярком свете лампы! Бесформенные, неуклюжие массы с птичьей головой и туловищем крокодила, уродливые произведения природы: толстокожие, чешуйчатые, покрытые панцирями чудища, великаны весом в четыреста центнеров, с двухсаженными клыками и громаднейшими рогами, образуют целые горы. Вперемешку с ними таинственные двойные существа животного мира, летавшие по воздуху и карабкавшиеся по деревьям, бывшие птицами и имевшие четыре ноги; <они> были покрыты шкурой, с густой шерстью и, кроме того, обладали крыльями. Тут же виднелись змеевидные чудовища с рогами на голове и копытами на передних ногах, черепахи с длинными хвостами и лягушки с челюстями, вооруженными острыми зубами. Меня интересовало, собственно, не это собрание редкостей, но богатейший выбор различного рода мяса, представившийся мне в этом складе. О самых крупных животных я нисколько не заботился; я знал заранее, что мясо динотерия и англотерия может быть разжевано разве только медвежьими зубами; мне же, быть может, пригодится детеныш этих великанов, если он попадется. Положим, этот детеныш, даже в самом нежном возрасте, будет величиной с нынешнего взрослого вепря. После некоторого колебания я выбрал себе наиболее жидкое и стройное животное — допотопного оленя. Для удаления толстой ледяной коры я пустил в ход порох и бикфордские патроны. Когда олень, наконец, попал мне в руки, я вырезал кусок из его груди. Голод погонял меня. Спеша обратно в свой ледяной шалаш, я невольно должен был остановиться, заинтересовавшись новым открытием — подо льдом виднелся замечательный экземпляр птеродактиля. Нельзя сказать, чтобы он обладал привлекательной наружностью. У него птичья голова, но клюв его снабжен зубами, напоминающими зубы крокодила. Шея у него длинная, туловище голое, как у йоркширской свиньи, а четыре ноги вооружены птичьими когтями и связаны между собой перепонками. Это чудовище пернатое и, кажется, оно — единственный представитель вида допотопных животных, имевших жир. Без жира же, как известно, не может быть хорошего жаркого. Я достал его из-подо льда. Уже одно ощупывание пальцами доказывало, что оно было приспособлено к образованию жира. Кожа у него была тонкая и поддавалась обыкновенному ножу. Вся спина представляла из себя толстый слой чистого жира. Я попробовал его. Вкус напоминал отчасти рыбий жир, отчасти же прогоркшее масло. Может быть, при варке будет немного вкуснее. Теперь уж я без оглядки поспешил к своей кухне, желая поскорее насладиться своей стряпней из мяса двухсотвековых животных. Я разрубил оленью грудь на части. Что было похуже, пошло в огонь, а что получше — в котелок, вместе с нарезанным тонкими ломтями жиром птеродактиля. В качестве топлива моя добыча оказалась превосходной, но в пищу она не годилась. Когда я, спустя некоторое время, открыл котелок, из него вырвался такой сильный, одуряющий запах мускуса, что я чуть не лишился чувств. Это был специфический запах допотопного жаркого. Но какой отвратительный, тошнотворный запах! Я зажал нос и попробовал проглотить кусочек. Насильно спроваженный в желудок, он, однако, и там еще протестовал против нежелательного для него водворения, а второй кусок так и не удалось мне одолеть. В эту минуту со мною было то же самое, что с потерпевшими кораблекрушение: они лучше умрут от жажды, нежели согласятся выпить хоть каплю морской воды. Кстати сказать, мясо всех допотопных животных отдает мускусом. Только полярный медведь и может есть его. Надо было поискать в музее какую-нибудь птицу. Положим, в допотопные времена было очень мало птиц, но и те немногие отличались особенно прекрасными свойствами.

Если бы мне удалось найти динорниса, его хватило бы на год. В лондонском хирургическом музее есть скелет этой «птички» вышиной в восемнадцать футов! Долго я бродил по моему новоприобретенному царству, не находя ничего подходящего. Я уже начал думать, что птичья порода была храбрее других и потому во время земных катастроф не пряталась в пещеры, но я вскоре убедился в неосновательности моей догадки. Я увидал подо льдом яйцо. Но какое яйцо! Оно было во много раз больше страусового яйца, с красновато-коричневым острием и зелеными пятнами на тупом конце. Да, это «яичко» превосходило размерами даже находящееся в парижском музее яйцо эпиорниса, хотя и последнее заключает в себе шестьсот обыкновенных куриныхяиц! Я недоумевал, как это яйцо, наверное, принесенное водой издалека, не разбилось. Само яйцо разрешило мое недоумение, когда я достал его из-подо льда. Для того, чтобы вскрыть его скорлупу в четыре миллиметра толщиной и вдобавок еще эластичную, надо было изо всех сил рубить ее топором. Содержимое яйца составляла твердая сыровидная масса, которую я тотчас же попробовал. Оно было недурно и вкусом напоминало свежеизготовленный сыр. Правда, оно немного отзывало мышью, но это еще была не беда. Мы знаем, что китайцы считают лакомством только такие яйца, которые пролежали в земле три года и превратились в сыровидную массу. Лакомство это даже так дорого, что доступно лишь богачам. Я старался утешить себя этим сведением. Одного этого яйца могло хватить мне на три месяца! Но раз тут очутилось яйцо, то недалеко должна быть и птица. Я продолжал свои поиски. Мне пришла в голову мысль приблизиться к гигантскому ледяному органу, стоявшему в глубине пещеры. Действительно, когда я стал озарять моей лампой эту массу сверкающих и переливающихся всеми цветами радуги гигантских пилястров и труб, мне бросился в глаза вытянувшийся во весь рост динорнис мрачным, но величественным призраком. Птица эта была вышиной в три сажени! Короткокрылая, с массивными ногами, она поспешила укрыться от внезапно надвигавшейся массы воды на возвышенном месте и, пребывая там неподвижно, дождалась того, что ее со всех сторон охватил лед. Это был прекрасный экземпляр. Верхняя часть его вооруженных тремя когтями ног имела толщину мужского бедра; все туловище покрывалось черной щетиной, жесткой и толстой, как проволока, а голова и шея украшались белыми перьями. Над клювом находился толстый мясной нарост, простиравшийся, подобно шлему, до головы. Более всего заинтересовала меня грудь птицы, шириной в пять футов: из нее можно было нарезать роскошнейшие куски для жаркого. Однако, добраться до птицы было далеко не легко. Трогать ледяной орган можно было лишь с величайшей осторожностью. Он напоминал собой построенную в готическом стиле соборную башню вершиной вниз, а основанием вверх. Стоило стронуть лишь один из пилястров, чтобы разрушить все здание. Тогда бы и я, в свою очередь, мог прождать десятки веков, прежде чем меня откроют подо льдом. Порох отнюдь нельзя было тут употребить в дело, а следовало с помощью лома и молотка пробить брешь во льду, чтобы добраться до груди динорниса и вырезать из нее пробный кусок. Надо же было предварительно узнать, годится ли еще это мясо, прежде чем трудиться доставать всю птицу. Когда я ударял молотком по ледяным столбам, они издавали звуки, подобные звону с колокольни Ивана Великого в Москве. Во время этого торжественного гула, отражавшегося сводами пещеры, у меня было такое ощущение, точно мозг и сердце сжимались железными тисками. Наверху все умолкло. Медведи оставили пещеру. Но вот предо мной открытая грудь динорниса. Мясо его было не так волокнисто, как у допотопных млекопитающих, — мягкое, коричневого цвета. С яйцом динорниса и куском его мяса я пошел обратно в свою кухню. Я выполоскал папинский котелок, — воду я, конечно, приготовлял себе изо льда, — разрезал мясо динорниса на мелкие кусочки и поставил на огонь, разведенный мной снова из оленьего мяса. Когда предполагаемое кушанье должно было, по моим расчетам, увариться, я снова открыл котелок и со страхом стал втягивать в себя струи поднимающегося пара. Запах оказался прекрасным, возбуждающим аппетит, а навар казался обыкновенным хорошим мясным бульоном. Достав ложку и заранее наслаждаясь, я принялся пробовать новую многообещающую стряпню. Но едва успел я проглотить один глоток, как вскочил на ноги и завертелся, точно дикарь в пляске, судорожно подергиваясь всем телом. Суп мой по вкусу был сварен как будто из исландского мха с сильной порцией хинина. Запах хотя и был хорош, но вкус прямо невозможен. Нет, и из этого мяса нельзя было делать консервы, по крайней мере для моего употребления. Из всего добытого мною годилось лишь яйцо динорниса и жир птеродактиля. Часть мяса птеродактиля издает отвратительный запах лягушки, а часть его отзывает рыбьим жиром, и потому оно могло бы понравиться разве только эскимосу. Если весь животный мир допотопного периода был вроде попробованных мною экземпляров, то неудивительно, что современные им люди придерживались вегетарианства. Впрочем, может быть, в то время и желудок наших предков был совершенно другой. Последний опыт я сделал с первобытным медведем, ursus palans. Мясо этих животных, а в особенности подошвы, считаются и теперь лакомствами. Огромная медвежья нога, разрубленная на мелкие части, тоже отправилась в папинский котелок, где она и разварилась буквально в кашу. По крайней мере, это мясо не было противно, не внушало отвращения, и потому я спокойно мог положить его в жестянки, которые тут же и запаял. Но какая же, собственно, была у меня причина принимать такие предосторожности и готовить впрок? Ради чего старался я обеспечить свою горемычную жизнь посреди полярных льдов и диких полярных животных? Ведь мне мог предстоять длинный ряд годов такого жалкого прозябания, и чего же можно было ждать в конце этого ряда? Какая надежда была у меня? Какой инстинкт руководил мной? Инстинкт потерпевших кораблекрушение. Я надеялся, что мои друзья благополучно вернутся домой, что рассказы их возбудят в другом желание снарядить новую полярную экспедицию, которая и отыщет затертый во льдах «Тегетгоф». Наверное, тогда найдут бутылку с письмом, в котором я написал, что еще жив, а не погиб, как того можно было ожидать. Понятно, что тогда бросятся искать меня, найдут и… о, сколько еще хорошего могло быть для меня в будущем! Теперь же, прежде всего, я хотел жить и видеть то, что много веков было недоступно человеческому взору.

V Медвежьего короля нельзя съесть

Я и не предвидел, какую возбужу беду своим пароваром. Из всех хищных зверей медведь обладает наиболее тонким чутьем. Он чует на расстоянии нескольких миль, где работают китоловы, приготовляя ему добычу. Понятно, что он должен был совсем взбеситься, слыша, как я, так близко от него, готовлю такие соблазнительные обеды, разящие мускусом да рыбьим жиром на весь полярный полюс. Предаваясь усиленной деятельности на пользу человечества, единственным представителем которого являлась тут моя хотя и ничтожная, но тем не менее крайне дорогая мне особа, я вдруг заметил, что наверху вспыхнул бунт между медведями. Пока каждый из них в отдельности должен был сам в поте своей морды промышлять себе ежедневную пищу, они были смирны и покорны своей судьбе; но раз их накормили без всякого труда с их стороны, и они заметили, что есть надежда на постоянное, так сказать, даровое угощение, они вдруг оказались неспособными к поддержанию в своей среде общественного порядка. Мне бы вовсе не следовало волноваться по поводу медвежьего бунта. Ко мне бунтовщики не могли пробраться живьем. Пропасть, отделявшая их от меня, была глубиной в пятьдесят метров, а стены этой пропасти были совершенно отвесны и снабжены остриями. Тем не менее, мне почему-то понадобилось попытаться усмирить моих расходившихся сограждан. Я вообразил, что буду в состоянии восстановить между ними прежний порядок с помощью хлороформа, лампы и того же мяса. Под влиянием этой дерзкой уверенности, я поднялся вверх до моста. Однако, достигнув его и увидав то, что творится там, наверху, я понял, что мне лучше и не вмешиваться. Сотни белых медведей отчаянно дрались, а под их ногами вертелось множество наглых песцов. Кавардак был страшный. Укрощенные мной медведи являлись опять в своей первобытной дикости и неистовствовали не хуже остальных. Лились потоки крови, летела клочьями шерсть, слышалось неумолкаемое бешеное рычание. Всюду — искаженные зверской злобой морды, налитые кровью глаза и оскаленные зубы. Свет лампы уже не производил на них прежнего действия. Брошенные мною куски оставались без внимания, — медведи всецело были поглощены жаждой хорошенько помять друг друга. Но одна особа из числа медвежьего племени все-таки узнала меня. Это была бедная Бэби.

Она не могла принять участия в свалке, так как этому препятствовали рукавицы, и спряталась за высокой глыбой льда, на вершине которой стоял сам храбрый король Марципан, отражая взбиравшихся к нему мятежников. Увидав меня, Бэби вышла из своей засады и окольной дорогой, скользя по самому краю пропасти, поспешила ко мне.

Заметив это, Марципан пустился вслед за нею. Бунтовавшие граждане кинулись, в свою очередь, за ними, и таким образом все медвежье общество столпилось вокруг моста. «Эге! — подумал я. — Это может окончиться очень худо. Лучше всего мне убраться восвояси». И я поспешно спустился вниз. Но не успел я пролететь еще и пяти метров, как Бэби жалобно замычала наверху. Оглянувшись, я увидал ее склонившейся над пропастью и глядевшей на меня такими молящими глазами, что я невольно остановился и позвал ее к себе. Она радостно тявкнула и прыгнула ко мне, причем я добросовестно помогал ей, видя, что мешают рукавицы. Ну, теперь надо было спускаться как можно поспешнее. Попади на мой аппарат хоть еще один медведь, канат не выдержал бы этой тяжести, и мы разбились бы вдребезги. Нетрудно было предвидеть, что найдутся подражатели отважного прыжка Бэби. От угрожавшей мне опасности спасла, однако, геройская самоотверженность Марципана, чем он, на мой взгляд, вполне заслуживал титула медвежьего короля. Увидав, что Бэби воспользовалась случаем укрыться от мятежников в бездну, он стал на мосту и один против всех стал защищать этот пункт. Вытянувшись во весь свой громадный рост на задних лапах, он во все стороны наносил тяжеловесные удары своими могучими передними лапами. Мост был так узок, что нападающие могли подойти к нему только спереди, а он лишь медленно уступал их соединенному натиску. Заметив, что враги уже были близки к тому месту, где виднелся укрепленный мною канат аппарата, Марципан с геройской решимостью сам накинулся на них. Он обхватил одного из них лапами, вцепился зубами в горло другого и вместе с ними кинулся в бездну, подобно славному Титу Дюговицу. Продолжая еще во время падения ожесточенную борьбу, скатившаяся в один чудовищный клубок масса трех медведей промчалась мимо меня.

Бедный, мужественный Марципан! Он помог моему побегу. Только что я очутился внизу, как слетели канаты аппарата, перегрызенные вверху рассвирепевшими зверями. Случись это минут на пять раньше, я неминуемо сломал бы себе шею. Таким образом, путь вверх быль мне навсегда отрезан. Положим, запас вполне пригодной и даже лакомой пищи образовался сам собой у меня под рукой в виде трех разбившихся насмерть медведей. Двое из них весили по двести килограммов, а в короле Марципане было даже на сотню больше. Вот, наконец, было и свежее мясо. Приготовив его впрок, я мог питаться одним им в течение трех лет. Я тотчас же приступил к делу. Мне и в голову не пришло, что может встретиться препятствие в лице Бэби. Когда верное животное узнало между мертвыми соплеменниками своего супруга, оно легло возле него и с жалобным визгом начало облизывать ему голову. При моем приближении к нему Бэби сердито рычала и скалила зубы. Надо было уважить ее горе. Бэби права: медвежьего короля нельзя съесть. Я должен почтить память героя, самоотвержению которого обязан своим спасением. Я оттащил в сторону двух других, снял с них шкуру и разделил их на части но всем правилам искусства. С этой минуты я зажил без горя и забот в своем ледяном царстве. В доме погибшего короля я, конечно, не решался предложить <Бэби> мясо ее соотчичей и родственников. Не дикарь же я! Я угощал Бэби лучшими кусками первобытного оленя, птеродактиля и динорниса. Все равно же я сам не мог есть их. Но как только я подносил убитой горем вдове избранное допотопное лакомство, она сейчас же тащила все мертвому супругу и ожидала, чтобы он отведал их, не решаясь сама без него приступить к трапезе. Я стал опасаться, что она умрет с голоду. В этом ужасающем одиночестве я был рад даже обществу животного, которое, очевидно, привязалось ко мне и могло хоть слушать меня, когда я говорил, да и отвечать по-своему, конечно. Я так дрожал за ее жизнь, точно она была мне ближайшей и дорогой родственницей. Для того, чтобы положить конец ее тревоге, я усыпил ее снова хлороформом и во время ее сна кое-как стащил труп Марципана к отвесно стоявшей ледяной плите, под которой я выдолбил просторный саркофаг. Уложив туда медведя, я подрыл снизу плиту, так что она прикрыла собой вплотную медвежью гробницу. Когда Бэби очнулась и после долгих поисков убедилась, что ее супруга более не видно нигде, она подняла горестный вой. Я тихо взял ее за загривок и повел к гробнице. Сначала она попробовала сдвинуть лапами плиту, но, видя, что ей это не удается, она легла на нее и долго не отводила глаз от ясно видневшегося сквозь прозрачную массу льда трупа. При этом она все время раздирающим душу голосом визжала, выла и стонала. Я погасил лампу. Оставался только огонь в папинском кухонном аппарате, но его не хватало туда, где покоился вечным сном бедный Марципан. Когда он стал невидим для Бэби, она пришла ко мне и уж без дальних околичностей воспользовалась моим угощением. Пищи она более не стала таскать Марципану. Она только по временам посещала его гробницу, которую облизывала со всех сторон. Ко мне она привязалась буквально как собака. Когда я ложился, она растягивалась возле меня, что мне было очень приятно, так как она посреди вечных льдов служила мне источником тепла.

VI Тюрьма нового образца

Никто еще никогда не примирялся с мыслью быть заключенным пожизненно. Каждый заключенный день и ночь думает лишь одну неотвязную думу: как бы ему пробить стены своей тюрьмы и вырваться на свободу. Один приступает к делу с разбитой подковой, другой с подпилком, а третий так просто-напросто с кусочком хрупкого стекла в руках. У меня к услугам всевозможного рода орудия, но стены моей тюрьмы помассивнее других; да если я и выберусь из них, то куда же мне держать путь? Времени для обдумывания было много. Авось, и додумаюсь до чего-нибудь дельного. Огонь я поддерживал мясом, так что он не горел только во время моего сна. Бэби я приучил быть мне полезной кое в чем. Она притаскивала нагруженные мясом сани, доставала лапами из груды этого необычайного топлива по куску и аккуратно подбрасывала в огонь. После нескольких дней мне стоило только сказать ей, чтобы она привезла топлива и следила за огнем, — все исполнялось ею вполне добросовестно. Пока она возилась с этим, сам я ходил на разведку. Надежды мои открыть путь к выходу из пещеры на вольный воздух основывались на бесчисленном множестве ледяных сосулек, спускавшихся со сводов пещеры. Для того, чтобы могли образоваться ледяные сосульки, лед должен таять; а для того, чтобы он таял, температура должна быть выше нуля. Теплый воздух проникает откуда-нибудь извне, чем и объясняется то явление, что в нижней пещере на четыре градуса теплее верхней, между тем как, по законам природы, должно быть наоборот. Я решил, что теплый воздух пробирается в пещеру из-за органа. Есть ледяные пещеры и в Венгрии. В них интересно то, что лед держится только летом, зимой же, растаивая, совершенно исчезает. Тут же лед вечен, но вместе с тем постоянно тает. Спускающиеся сверху сосульки, разнообразнейшей длины и толщины, представляют собой поистине фантастический вид. Местами они образуют целые своды, как будто из бесчисленных острых трубочек, которым соответствует внизу одинаковое количество тонких столбиков. От медленного таяния верхнего слоя льда отростки одинаково увеличиваются как сверху, так и снизу. В конце концов они встречаются, — и вот готов ряд легких, воздушных, но тем не менее очень крепких колонн. Я то и дело прибегал к самому тяжелому молотку, чтобы проложить себе путь посреди этой ледяной колоннады. Наконец, случай натолкнул меня на то, чего я искал. Лед проломился подо мной, и я свалился в углубление. К счастью, все обстоятельства, сопровождавшие мое падение, были благоприятны, а то иначе я бы расшибся в пух и прах. Во-первых, вокруг меня была обвязана веревка, прикрепленная другим концом к ледяному столбу; во-вторых, стенки провала, куда я попал, были не отвесны, а отлоги, так что я скорее скользил по ним, чем летел, да вдобавок еще на них не было никаких выступов или расщелин с острыми краями; лучше же всего было то, что я не имел при себе друммондовской лампы, которая несомненно разбилась бы. Вместо нее у меня висела на поясе лампа по системе Дэви, так как я имел в виду, что могу попасть в область взрывчатых газов. Кроме нее, я захватил два фунта магниевой проволоки, которая светит не хуже лампы Друммонда и требует меньше приспособлений. Мягкий воздух доказывал, что я нахожусь во входе в туннель, ведущий в третью пещеру, расположенную несравненно ниже второй. При свете лампы Дэви я мог рассмотреть, что узкое отверстие усажено вверху сталактитовыми формациями. Веревка мешала моему дальнейшему спуску, и потому я вскарабкался по ней обратно наверх. Пока мне было достаточно знать, что существует сообщение с другой пещерой и, как я успел заметить, уже не ледяной, но обыкновенной горной. Эта пещера может быть очень обширной и длинной, как, например, пещера Гумород-Алмазер в Зибенбюргене, которая тянется на две мили. В виду этого мне следовало запастись для обозрения ее провизией и различными орудиями. Бэби я ничего не сообщил о своем предприятии, но она, тем не менее, так глядела на меня своими зеленоватыми глазами, точно хотела сказать: «И ты можешь покинуть меня здесь?» Но я надеялся возвратиться к ней, потому что я оставлял под ее охраной все свое имущество и вообще — свою главную квартиру. Я привязал обитые железными гвоздями подошвы, вооружился топором и ломом, обвязался веревочной лестницей и при входе в туннель сбросил свой меховой костюм. Затем я начал осторожно спускаться по отлогой стенке шахты, причем держался за прикрепленную вверху веревку. Когда спуск кончился, я очутился пред входом в коридор, упиравшийся в меловую скалу. Вдоль этого коридора тянулся молочно-белый ручей. Это был продукт таяния верхней пещеры, смешанный с мелом. Рудокопы называют это горным молоком. Меловой поток исчезал в боковом отверстии, где почва поднималась опять отлого вверх. Я направился туда и открыл там по стенкам наслоения силурийских формаций. В этом месте мой термометр показывал уже восемь градусов выше нуля. Согласно указанию магнитной иглы, этот ход шел на северо-запад, по направлению к долине возле мыса Цихи. Чем было объяснить это сильное повышение температуры? Действуют ли тут причины химические или какие другие? Ведь центральный земной огонь тут уж не может иметь влияния. Пока я ломал себе голову над этими интересными вопросами, ход кончился. Передо мной открылось обширное, неопределенной формы пространство, которого моя лампа не была в состоянии осветить всего, а под моими ногами зияла бездна, очевидно, очень глубокая. Я зажег магниевую проволоку и при ее ярком сиянии заметил, что нахожусь в ограниченном со всех сторон пространстве, имевшем в продольном разрезе форму буквы Д, а в поперечном — воронкообразную. Левую черту Д образовала стена диоритовой скалы, местами выказывавшей присутствие сланца и сернистой окиси. С другой стороны я увидал ход в новую пещеру. Полукруглая стена над этим отверстием представляла волшебный вид. Она вся состояла как будто из искусно подобранной мозаики, составленной горными духами для своего короля.

Основанием служили слои сланца, покрытого белым алебастром и зелеными малахитовыми пластинками. Там и сям сланец, однако, прерывался уже целыми громадными глыбами великолепнейшего, испещренного жилками малахита, весом в несколько сот центнеров. Одна из этих глыб на простой глазомер была в три раза больше знаменитого монолита, вывезенного из нижнетагильской малахитовой шахты и весившего шестьсот центнеров. Она одна могла бы доставить материал на целую часовню. Как будто с целью еще более выделить красоту этих драгоценных каменных глыб, вокруг них лег бархатистым слоем густой осадок темно-синей медной лазури. А эта бархатная рамка усеяна сверкающими звездообразными крапинками красной меди, мерцающими жилками висмута и нежными кобальтовыми розетками персикового цвета. В одном месте тянется серебристая лента асбеста; там и сям сияют чудные кристаллы меди, поражающие прелестью своих очертаний, образуя фантастические деревья и кусты. В глубине этой роскошной тронной залы стоит и сам трон подземного короля — массивная глыба красной меди, вышиной в двадцать, а шириной в девять метров, превосходящая размерами найденную в Англии гигантскую глыбу того лее металла. Да эта, на которую теперь любовался я, и гораздо ценнее той, потому что по ее темно-красному, местами отливающему всеми цветами радуги основанию вьются прихотливые темно-синие арабески чистого серебра и белые, розоватые завитушки чистой же селенистой меди. К этому трону ведут ступеньками нагроможденные друг на друга малахитовые глыбы, весом от десяти до двадцати центнеров. Предо мною находились сокровища ценностью в несколько сот миллионов! Будь гора Цихи на пятнадцать градусов ближе к экватору, то лет двадцать спустя на простиравшейся над моей головой долине появился бы город с златоглавыми церквами, какой был выстроен возле Тагила под названием Нижнетагильска — предков нынешней русской княжеской фамилии Демидовых-Сан-Донато. В этом городе кормится работами, связанными с горным промыслом, 25 000 человек, а потомки его основателя имеют многомиллионное состояние. Все это сделалось благодаря только тому, что Демидов случайно попал в такую же пещеру, в какой находился я. Но я вовсе не радовался этим неисчерпаемым сокровищам. Для меня эта пещера представлялась только новой тюрьмой. Интересовало меня во всем этом волшебном дворце лишь то отверстие в стене, которое могло быть началом хода куда-нибудь, откуда бы можно было выбраться на поверхность земли. Я вступил в саму залу и начал обходить ее кругом. Прозрачные массы колчедана уступами вели к красивой полукруглой каменной галерее. Во многих местах колчедан образовал точно виноградные кисти; в других он был перемешан с агатом. Полукруг легко было обойти. Я взобрался сперва на малахитовую глыбу, потом на медную, но попасть в расщелину стены никак не мог. Посреди воронкообразного пространства было озеро, через которое надо было переправиться, чтобы достигнуть расщелины. Это озеро отличалось темно-синим цветом. В неподвижном воздухе и при сиянии магниевой проволоки оно представлялось громадным черным зеркалом. Когда я бросил в него камень, кверху поднялись брызги точно расплавленного сапфира, между тем как все более расширявшиеся на поверхности его круги сверкали чудной синевой. Я убедился, что смело могу перейти озеро вброд, так как погружусь в него только до бедер. Все оно состояло из цельного купороса. Но мне не хотелось выкраситься на долгое время в синий цвет. К тому же, я хотя и знал, что купорос не обладает ужасными свойствами серной кислоты, но все-таки не вполне доверял ему. Надо было заняться постройкой какой-нибудь лодки или, еще лучше — плота. Но из чего же я сделаю то или другое? Дерева тут не было. Есть камни. И я отважусь пуститься на каменном плоту по озеру? Отчего же и нет? Ведь в этом озере не вода, но купорос, на поверхности которого плавает как пробка даже глинистый сланец.

VII Каменные светляки

Необходимость делает изобретательным. Открытие асбестового слоя навело меня на прекрасную мысль. Где есть каменный шелк, поддающийся прядению, там бывают и другие виды асбестовых кристаллов. Каждый из этих видов представляет род тремолита. Один из этих видов называется горной пробкой; он так легок, что отлично плавает на воде. Я отправился на поиски. Мной оставлялись без внимания великолепные амиантовые наслоения, мягкие, как шелк. Из них можно делать роскошные несгораемые платья; может быть, со временем и займусь этим. Рядом с амиантом был какой-то слой, покрытый тонкой малахитовой корой. Я снял эту кору и увидал раковинный известняк, весь состоящий из миллиардов милиотолитов — крошенных раковинок. Между ними были прекрасные прялковидные церитии и шапковидные, островерхие турбы, на которых местами сиял перламутр. Посреди раковинного известняка лежала плотными слоями родственная асбесту горная пробка. Я высвободил ее топором из мягкого известняка, что было не трудно. За известняком следовал слой глины серовато-голубого цвета, богато усеянной раковинками. Весь поглощенный радостью по поводу открытия горной пробки, я упустил из виду необходимую при таких работах осторожность. Донельзя увлеченный интересным делом, я принялся изо всех сил обрабатывать глину топором. Последствием этого было то, что моя лампочка мгновенно погасла, и сам я, точно пораженный ударом, без чувств свалился с ног. Так, вероятно, я и остался бы на вечные времена, если б ко мне не подоспела неожиданная помощь. В перемешанной с раковинами глине образовалось значительное количество угольной кислоты. Когда открывается выход этой кислоте, то неосторожный рабочий, находящийся близ него, лишается сознания на более или менее продолжительное время, а то и совсем может умереть. Когда я немного очнулся, то мне представилось, что я нахожусь в своей обычной домашней обстановке на родине. Какой-то самозваный цирюльник, вероятно, из числа бродячих кузнецов, отделывал мне лицо ни более ни менее, как терпугом, и по временам потрясающим образом чихал мне прямо в глаза. Когда нее мне удалось окончательно очнуться, я убедился, что я вовсе не у себя на родине, а лежу себе на дне пещеры, и что надо мною возится вовсе не цирюльник, а моя Бэби, язык которой играет роль терпуга, производя одинаковое с ним ощущение. Не будь Бэби так расположена ко мне, и при этом расположении не будь у нее такого, можно сказать, железного языка, да не умей она вдобавок еще чихать так ужасно, — жизнь моя была бы окончена. Удушающий воздух, вследствие своей тяжести, опускается вниз, но такой могучей натуре, вроде Бэби, не может повредить. В ней он вызвал только чиханье и фырканье, спасшие мне жизнь, так как она этим отделяла от меня вредный газ. Умное и мягкосердечное животное, соскучившись обо мне, отправилось искать меня и таки разыскало. Я вскочил, откашлялся и отчихался в свою очередь, потом бросился к Бэби на ее толстую шею и поцеловал ее за ухом, за что она так усердно принялась облизывать мне шею, что содрала кожу, и у меня потекла кровь. Но как же я мог видеть все это? Ведь я давеча сказал, что моя лампа погасла. Да, она действительно погасла, но несмотря на это было светло. Оказалось, что повсюду светились одиночные камни. Свет был слабый, вроде того, какой испускается гнилушками или светляками, летающими у нас летом, но тем не менее его было достаточно для того, чтобы различать окружающее. Эти камни носят название световых магнитов; к ним принадлежат болонские кремни, которые, пробыв хоть несколько минут на солнце, потом светятся в темноте. Это свойство возбуждается в них, однако, не только солнечным светом, но и искусственным. Им лишь нужно, так сказать, пропитаться светом, а каким именно — это безразлично. Мое магниевое освещение было причиной того, что находившиеся в этой подземной пещере камни начали мерцать. Для меня в данную минуту эти светящиеся магниты были ценнее всяких брильянтов и изумрудов, потому что без них я ни за что не ориентировался бы в окружавшем меня непроницаемом мраке и не нашел бы моего верхнего платья и ранца, заключавшего, между прочим, мои приспособления для добывания огня. Все это было сложено где-то мной перед началом работы. Теперь же я взял в руки большой светящийся кремень, нашел, при его мерцании, свои пожитки и тогда вновь зажег лампочку. Бэби очень обрадовалась свету. Она весело оскалила все свои страшные зубы и, в порыве неподдельного восторга, изо всех сил начала тыкать меня носом в ребра, так что я с трудом удержался на ногах. Но вот у нее начался новый усиленный припадок чиханья и фырканья. Поняв, наконец, что это действует так возбуждающе на ее дыхательные органы непривычная ей атмосфера, в которую она попала, моя умница забралась на малахитовую глыбу и с ее вершины следила за моими действиями. Выходило великолепное гигантское пресс-папье: полярный медведь, весом в три центнера, на подставке тяжелее в три с половиной раза! Обогащенный опытом, я возобновил работу уже осторожно. Взяв два лома, я ими широко раздвигал слои глины; при этом вырывавшийся наружу газ лишь постепенно опускался и, вместо того, чтобы сгущаться внезапно внизу, понемногу смешивался с наличной атмосферой. После шестичасовой работы мне удалось освободить шесть кусков горной пробки, стиснутой между глиной и известняком. Каждый кусок был диаметром в полтора метра, а толщиной в двадцать пять сантиметров. Сначала я произвел опыт с небольшим кусочком, величиной в ладонь. Я бросил его в озеро, но он, чуть-чуть погрузившись, немедленно поднялся на поверхность и поплыл. Теперь оставалось только составить из шести плиток плот. Веревки у меня были, багор тоже имелся — более ничего и не требовалось. Сам-то я, конечно, мог отлично переправиться через озеро на этом плоту, но я сомневался, вынесет ли он еще тяжесть тех орудий, которые я хотел взять с собой. Когда плот был устроен, я выбрал на берегу отлогое место и с него спустил мое произведение; оно тихо раскачивалось на синей поверхности, не выказывая ни малейшего поползновения опуститься на дно. Когда я сложил на плот свои пожитки, которые могли весить около двадцати пяти килограммов, он погрузился в жидкость на семь сантиметров. Я вместе с топором и ломами весил килограммов семьдесят пять — эта тяжесть заставит плот погрузиться настолько, что на поверхности останется его всего шесть сантиметров. Это немного, но все же достаточно.

Бэби я никак не мог взять с собой. Я объяснил ей, что скоро возвращусь, и попросил терпеливо ожидать меня. Она поняла меня, проворчала что-то и, улегшись поудобнее, сунула голову между передних лап. Призвав имя Божье, я пустился в путь. Надо было проплыть метров триста, по крайней мере. Будь у меня руль, дело было бы пустячное. С помощью его я погнал бы плот прямо поперек озера и остановился бы как раз против расщелины. Но имея под рукою только багор, я должен был окружить весь берег, цепляясь за его выступы, причем следовало соблюдать величайшую осторожность, чтобы не перевернулся плот. Лишь с большим трудом скользил я этим путем, по временам наталкиваясь на выдающиеся из жидкости массивные куски красной меди. Моя маленькая лампочка освещала лишь небольшое пространство, а зажигать магниевую проволоку мне не хотелось. После долгих усилий я, наконец, достиг того места, где виднелась прельщавшая меня горная расщелина. Под нею находился выступ, шириною приблизительно в пятьдесят сантиметров. По нему я надеялся докарабкаться до отверстия. Плот я спокойно мог оставить: не было ни ветра, ни течения, которые могли бы унести его от берега. Поднявшись на выступ, я оглянулся. Волшебная тронная зала вся была окутана мраком; лишь там и сям виднелось мерцание самосветящихся камней, этих звезд подземного мира. Все они отражались в зеркально-гладкой поверхности темно-синего озера. Взвалив на плечи весь свой багаж, я прошептал молитву и проворно взобрался в расщелину. Предо мною, как я и ожидал, была новая пещера. Я смело двинулся по ней вперед, но, не успев сделать и десяти шагов, остановился как вкопанный. До моего слуха донеслось глухое рычание, и вслед за тем я увидал какое-то чудовище, идущее ко мне навстречу… Смело полагаю, что ни один человек никогда еще не видал такого рода животных и потому он не удостоился еще чести попасть на страницы ученых сочинений Кювье, Бюффона или Окена. Чудовище это было вышиной 6 1/2 футов, и шкура его отличалась великолепнейшим васильковым цветом! Зверь поистине баснословный! Может быть, это царь подземных гномов, и для него устроена та роскошная тронная зала?.. Ворча и рыча, это страшилище приближалось ко мне, крепко прижимаясь к стене. Ужас и изумление совершенно сковали меня. Неподвижно устремив глаза на чудовище, я вытянул пред собой руку с лампочкой, точно эта маленькая штучка могла спасти меня от страшной опасности! Оружия у меня не было с собой, а мои ломы этот дикий зверь наверняка перешибет лапой с одного удара. Яркого света лампы он тоже нисколько ни боится — преспокойно продолжает подвигаться ко мне все ближе и ближе… Вот это ужасное чудовище приблизилось ко мне почти вплотную… Холодный предсмертный пот выступил у меня на лбу и лице… Я закрываю глаза и поручаю душу свою Богу… И вдруг слышу радостный визг, а затем чудовище толкает меня в бок носом… Я открываю глаза и… узнаю свою милую Бэби! Точно желая помочь мне разрешить загадку относительно цвета ее шкуры, она отряхивается, так что в мою физиономию летит целый ливень купоросных брызг. Появление ее объяснилось очень просто. Заметив, что я стремлюсь к противоположному берегу, бедная медведица прыгнула в купоросное озеро, переплыла его прямым путем и потому обогнала меня. Вот она и очутилась тут так неожиданно предо мною, выкрашенная в чудный васильковый цвет. Странно только, что я вовсе не слыхал шума, когда она барахталась в озере!

Должно быть, ей было стыдно своего нового, непривычного для нее наряда, почему она и терлась возле стены, надеясь, очевидно, стереть с себя эту прелестную краску. Ну, да трись — не трись, а от этой краски не скоро избавишься! Но как мне теперь ответить перед природой за то, что по моей милости животный мир обогатился новым видом? Ведь теперь, пожалуй, может развестись племя медведей василькового цвета! Бедная Бэби! Ее привязанность ко мне была просто даже трогательна!

VIII Рождение базальта

Подземный коридор, открывшийся предо мной, образовался из двух лежащих одна над другой каменных пород — диорита и дилорита; последний, видимо, старался вытеснить первый. Пока что, соединение этих двух минералов образовывало тот коридор или, вернее, длинную узкую пещеру, тянувшуюся горизонтально, но со множеством извилин. Эта пещера то и дело прерывалась поперечными пещерами разных величин. Некоторые из них шли вглубь, так что мне в моем движении вперед приходилось то опускаться, то вновь подниматься. Дружба Бэби приходилась мне и вообще-то очень кстати, а тут и подавно. Утомившись прыганьем и лазаньем, я сел к ней на спину и указывал ей направление.

С замечательной быстротой и ловкостью карабкалась она со мной на скалы, спускалась с них опять вниз и перепрыгивала глубокие пропасти. Все время я освещал путь магниевой проволокой. Таким образом она в час промчала меня через такое пространство, которое я пешком одолел бы только в день. Наконец я захотел отдохнуть и поесть. Мы устроили привал. Бэби отказалась есть. Быть может, она поняла, что мои консервы состоят из медвежьего мяса! Известно, что медведи едят сразу помногу, а потом могут голодать долгое время: их питает собственный слой жира в несколько центнеров весом. Это — верблюды ледовитых пустынь и прямо были бы незаменимы при путешествиях по их холодному царству. В промежуточных пещерах я не видел ничего особенно интересного. Одно только поражало меня: чем дальше я подвигался вперед, тем сильнее опускалась ртуть в термометре. Наконец, она стала показывать только четыре градуса над нулем. Я объяснил себе это явление тем, что теплота в малахитовой пещере образовывается вследствие беспрерывных химических процессов, происходящих в купоросном озере. По мере же удаления от этого источника тепла, сжатый между двумя льдами слой земли постепенно поглощал теплоту. Я очень жалел, что не взял с собой меховой одежды. Спасибо, хоть Бэби грела меня, сколько могла. Пропутешествовав еще несколько времени, я заметил новую странность: моя магнитная игла, с помощью которой я отыскивал направление по извилистому пути, вдруг перестала действовать. Она запрыгала во все стороны, нахально утверждая, что север внезапно стал обретаться в любом пункте. Я понял, что вблизи должны находиться или железная руда, или же базальтовые массы. Окружающие меня скалы состояли из долорита, который хотя и является составной частью базальта, но все же не обладает магнитной силой. Дальше мне стали попадаться на глаза сверкающие кристаллы лабрадора, тоже входящего в состав базальта. Я остановился, чтобы достать себе один из этих кристаллов, прельщавших меня роскошью своих цветов. Плоскости кристалла лабрадора отсвечивают зеленым, красным, голубым и желтым цветами, а ребра отливают черным. Иногда же, при перемене направления падающих на них световых лучей, плоскости являются черными, ребра же сверкают всеми цветами радуги. Я путешествовал, выключая время отдыха, уже третьи сутки, как вдруг заметил, что дальше некуда будет двинуться. Опять я очутился в громадной пещере. Она была не особенно высока, но очень длинна и широка. В ней царствовал положительно непроницаемый мрак. Стены ее состояли из магнитного железняка и авгита, казавшегося издали зеленым, но вблизи радужным. Свод был весь из долорита. Все дно пещеры занимало озеро, гладкое и неподвижное, как зеркало. Несмотря на яркий свет магниевой проволоки, я только после двухчасовых поисков открыл в черной железной стене отверстие. Это отверстие можно было счесть за продолжение того подземного входа, по которому я добрался сюда. Вокруг озера шли выступы скалы. Между некоторыми из них расстояние было очень велико, и вообще, прыгать по гладкому железняку представлялось крайне неудобным. Путь этот был очень рискованный, а между тем, другого не было. Или возвращайся назад ни с нем или скачи с выступа на выступ по самому краю озера, может быть, бездонного, — и только при этом условии можно рассчитывать попасть в видневшееся отверстие, ведущее Бог весть куда. Я стал совещаться с Бэби, как нам быть. Не лучше ли будет попытаться переплыть озеро? Раз Бэби не задумалась переправиться через купоросное озеро, то отчего бы ей не переплыть и это? Конечно, она теперь должна будет взять меня с собой и избавить этим от необходимости сооружать новый плот. Бэби, очевидно, соглашалась. Я сел на нее и предложил ей показать свое искусство в плавании.