Баронесса Вревская: Роман-альбом [Марина Кретова] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Баронесса Вревская: Роман-альбом

ПОЧЕРК НА ВЕТХИХ ЛИСТАХ

От Вас, Юлия Петровна, осталось всего несколько писем, написанных лично Вами, Вашей рукой, и то, что они сохранились, вышло против Вашей воли. Вы хотели, чтобы не осталось ничего. Старый болгарин, профессор военной медицины Вылчо Куртев (а в Болгарии Вы национальная героиня) боготворит Вас и говорит о Вас часами, со всеми, кто готов слушать; как он ругал, на чём свет стоит всех, кто посмел «поднять руку» (выполняя Вашу волю) на любую мелочь, принадлежащую Вам. Ну какое, казалось бы, имеет значение, у какого портного Вы заказывали платья, по каким счетам платили и какие хозяйственные распоряжения давали своему приказчику орловского имения; что отвечали людям, любившим Вас, и в чём признавались тому, кого любили сами. — Ну как же, как же это возможно, — горячился профессор, и кончик его крупного рыхловатого носа покраснел, очки от возбуждения сбились. Вздохнул и сказал: — Да. Нам, болгарам, этого не понять. У нас никогда не было своей аристократии. Военный врач Павлов исполнил Вашу предсмертную просьбу и прямо у остывающего тела сжёг все Ваши бумаги. Их оказалось немного — два небольших пакета с письмами и несколько фотографий. Вряд ли доктор испытывал сожаление, подбрасывая в печку листы. Что значат несколько страниц, исписанных мелким почерком, в сравнении с болью от потери?! Но несколько листочков с Вашим летящим почерком уцелели. Чернила почти не выцвели; тонкие, убегающие за край бумаги строчки всё ещё можно прочесть. Письма Тургеневу: в одном Вы зовёте его кататься на тройке и беспокоитесь о рябчиках, коих отправили ему с оказией к ужину, в другом мягко журите за долгое молчание и не советуете перепрыгивать ров с мелкой весенней водицей, который образовался меж вами. Вы мягко просите его сохранять дистанцию в отношениях, потому что заботитесь о сохранении вашей дружбы. Когда Вы не хотели его видеть, то посылали швейцара сказать, что нет дома — хитрили, и он уходил, уезжал в Спасское или в Париж — влюблённый, но не очень назойливый старик поклонник. И посматривали, наверное, из-за занавесочки — отъехала ли карета — и снова садились за рукоделие и погружались в невесёлые мысли, ведь светская дама могла не принять гостя только в исключительных случаях. Дурное настроение, хандра — роскоши общения в подобном состоянии духа этикет не допускал. А в письме, адресованном Великому князю Константину Николаевичу, Вы деликатно печалитесь о том, что Вам запрещено молиться в дворцовой церкви (из-за придворных интриг), и сами приносите извинения за выражение преданности, которая никому не нужна. Вы молитесь за царскую семью, желаете всем здоровья и счастья и остаётесь наедине со своим горем и обидой, скромно подписавшись: «Ваша верноподданная баронесса Вревская». Душный запах старых книг и ветхих бумаг в Пушкинском Доме; Ваш почерк на полуистлевших листах. Я сражалась с этим почерком до рези в глазах, разбирая неровные строчки, часто угадывала, а не вычитывала смысл. Дивилась перьевой скорописи, мелкости букв, небрежной пунктуации — возможно, следствие привычки к французскому языку. Пространство листа будто заполнено арабской вязью, буквы выползают, как из норки, и быстро и легко перебегают к краю листа. Как же они не похожи на те, что сходят на бумагу с наших шариковых ручек! А когда прочла и поняла, что это ВСЁ, стало грустно и тревожно, как перед болезнью; и резал глаза электрический свет; я вышла на улицу, в ветреную свежесть электрических сумерек. Нева набухала тяжёлой чёрной водой, игла Адмиралтейства потускнела, трамваи с отвратительным звоном переползали по горбу моста с Васильевского на Дворцовую набережную. Несколько писем, Юлия Петровна, — это слишком мало для биографического романа, и я думаю, Вы поняли бы моё отчаяние. Я шла по городу и думала о Вас. Правда, в этом есть что-то одновременно завораживающее и жуткое? Через сто с лишним лет по чужому городу идёт человек и думает о другом человеке, непонятном, незнакомом. Я думала о том, что мы никогда не могли бы встретиться с Веши, если позвать Вас в наше время. Вы не дошли бы до меня. Семнадцатый год остановил бы пулей или удалил чужбиной, да и любой другой всё равно догнал бы и отправил в вечность, где Вы и пребываете. Но преимущество Вашей вечности в том, что она выбрана Вами добровольно. А это такая жемчужная редкость в XX веке, в России, самому выбирать свои пути. Если бы я родилась на столетие раньше, мы тоже никогда бы не окликнули друг друга, потому что, как ни поверни моё прошлое, я бы в лаптях и длинной холщовой рубашке жала калужскую рожь или возделывала виноградники в Македонии, и только во время одного из Ваших путешествий в свите императрицы Вы могли увидеть меня мельком из дорожного экипажа и душистым облаком пронеслись мимо, а я посмотрела бы Вам вслед, ничуть не завидуя, — каждому своё. Вот и всё — нет точек в этом мире, где мы могли соприкоснуться, нет ничего общего между нами, кроме разве что Вашей прекрасной судьбы, без которой моя душа не стала б тем, что она есть. М. Кретова

ОТРАЖЕНИЕ

(Этюд)

«Итак, Вы окончательно поселились в Петербурге, любезнейшая Юлия Петровна, в том самом Петербурге, который был Вам всегда так противен!»(Из письма И. С. Тургенева Ю. П. Вревской)

Петербург, город идеалистов и мечтателей, почитателей «высокого и прекрасного», идеальных мыслей и чувств, бомбометателей, властителей дум, богемы; аристократов, которые любили народ и себя заодно с ним; Петербург мягкосердечных, кротких дядюшек, играющих на виолончели, всякий красивый вид из окна экипажа встречающих слезами умиления и стихами из Шиллера, Гете или Пушкина, Петербург романсов Алябьева «Ея уж нет», Варламова и Даргомыжского; Петербург помещиков, которые не умели разобраться в собственных делах и из-за стеснённых средств проводивших зимы в своих загородных имениях; Петербург вельмож, выходивших к завтраку в прекрасных английских сьютах, галстуках, с белоснежными манжетами, застёгнутыми тёмным опалом; Петербург, где одежда так же идеальна, как и те, кто её носит. Петербург с его неспешностью, мягкосердечной манерой разговаривать и жить. Петербург романов и писем на надушенной бумаге. Петербург, оставшийся в воспоминаниях, на газетных страницах, в гербовниках, расписаниях поездов, ресторанных меню и программках балов. И где-то за этими грубыми отражениями бывшей когда-то жизни я пытаюсь отыскать одинокую фигурку баронессы. Хочу увидеть её на улицах этого города, когда девятилетней девочкой из Старицкого уезда привезли её в Смольный монастырь под присмотр заботливых монахинь. Осени и зимы она молилась, училась и, как все воспитанницы, смотрела в окно, за которым шумел пленительный и недоступный город. В шестнадцать — самое время надеть лучшее платье и на первом балу блеснуть тем, что дал Господь Бог и чему научили строгие наставницы, — она выходит замуж за боевого генерала, и он увозит её на Кавказ, в совсем другой мир — мир выстрелов и странной горской речи. И может быть, пропало бы её блестящее образование в российской глухомани, если б не овдовела она от чеченской пули и не получила за заслуги мужа приглашение ко двору. Может, Петербург так и остался бы в её жизни прекрасной сказкой, но он вошёл в её жизнь, переплёлся с ней слишком прочно, неразрывно. И ей понадобилось всё же разорвать эту связь, чтобы погибнуть на далёких Балканах. Конечно, хорош ты, Петербург, но — от петровских времён до наших — скажи, кого ты сделал счастливым? Но он не даёт закончить эту мысль, врываясь звуками, суетой, скрипом каретных рессор и перекидных качелей, визгом шарманки, пронзительным криком Петрушки из-за ширмы, бубенцами и колокольцами, благовестом колоколов; он не даёт мне додумать, потому что наступает неотвратимо, и вот его уже видишь! Видишь освещённым газовыми рожками, одинокими, подобными светящимся рюмочкам или составленными в вензеля. Видишь, как весной, когда выставляют вторые рамы, дворы наполняются оттаявшим или воспрявшим от спячки загадочным людом.

Молодые, обветренные, пропахшие насквозь рыбой селёдочницы разносят голландскую сельдь в корзинах и ранцах за спиной; за ними идут серьёзные, просоленные мужички — такого и тронуть страшно, рыбный запах липучий, неделю не отмоешь, поэтому даже посланный слуга норовит на расстоянии договориться о цене, чтобы не звать продавца на кухню. Но если пошлют мальчишку, так тот рад руками ловить в плоской бадье лещей, линей, окуней. Развлечение, пока кухарка не выйдет и подзатыльником не поторопит. Появляются во дворах и смуглые молодцы с лотками на голове; в лотках россыпью ягоды, редис, хрустит на весеннем ветерке яркой обёрткой неаполитанский шоколад. По широкой мостовой тянутся кареты с гербами, лакеями на козлах, глядишь, мелькнёт в вытянутом узком окошке прелестное личико Великой княжны. И вздрогнет от благоговейного умиления и трепета чиновник, спешащий на службу, и остановится у дверей лавки, где собирался выпить сбитня. Да вот и жена коллежского асессора Пупарева[1], приехавшая в Петербург за штукой ситца и прочими товарами. Не удержится да купит пахнущую дымом, печённую на соломе ароматную и мягкую, как вата, сайку. На углу Садовой и Гостиного двора стоит аккуратно одетая хозяйка, разложив товар на длинном столе, покрытом чистым холстом. А то и сам Пупарев следом за супругой нагрянет по весне в столицу, и тогда уже будут ходить они вдвоём, оставив дома скучную двоюродную тётушку, у которой обыкновенно гостят, и смотреть, как крутят сальто-мортале акробаты на площади, как тут же, подстелив облезлый ковёр, играет худая шведка на арфе, а латыш в высокой шапке с пером жарит на скрипке. Может, соблазнятся Пупарев с супругой и подойдут погадать на счастье к слепому шарманщику. И чахоточного вида обезьянка в красной треуголке вытянет мохнатой детской ручкой розовый билетик из кармана красного фрака: «Не лучше ль повенчаться и друг друга любить». И Пупарев переглянется с супругой и потянется за вторым билетиком в надежде на обещание наследства, нечаянной радости или должностного повышения, но жена ласково остановит его — немного из суеверия, немного из экономии. А вечером, обложившись газетами и в столице верный своей привычке, он запишет наиважнейшее событие прошедшего дня: «Императрица Мария Александровна в Ливадии приняла от граждан Одессы мраморную статую Пенелопы и посетила оранжерею». Если Пупарев с супругой разгуливают по Петербургу шестидесятых — то вот и первые доходные дома. Новинка для Петербурга. На первом этаже — магазины, выше — дорогие квартиры. Пупареву не по средствам, а вот Вревская — нанимала. У грека, из десяти комнат, на Литейном, 27. Для многих этот дом памятен, Тургеневу и Полонскому — особенно. Частенько свои головы они тут склоняли в любезном поклоне. Если на Вербное воскресенье попадёшь, под арками Гостиного двора торг развернут: абажуры из цветной бумаги, чулки, шапочки, перчатки. А на масленицу на Адмиралтейской площади представление дают: «Плен Шамиля, или Битва русских с кабардинцами». И каждое представление заканчивалось пушечной пальбой и патриотическим гимном: «Славься, славься, наш Русский царь». Тут Пупарев мысленно перекрестится и пожелает здравия и многия лета всей императорской фамилии. А Фанни Лир, если мимо проезжает в коляске, улыбнётся, потому что это немного и ей, ведь она тайная жёнушка племянника царя, и русская казна уже трещит под тяжестью скромных запросов американской авантюристки. На ту же масленицу и традиционный балаганный дед с пеньковой бородой. Остроты его незамысловаты, все про свою старуху. И как она без зубов орехи грызла, без иголки рубашку шила. «А, — подмигивает дед коллежскому асессору, — вот у меня старуха — клад, обменяемся на твою молодуху?» И все хохочут, а Пупарев с Любовью Дмитриевной громче всех. На открытом помосте в Летнем саду звучит вальс, и дирижирует в оркестре всеобщий любимец шестидесятых, король вальсов Иоганн Штраус. Слушает его в открытой ложе, сбоку от эстрады, Великий князь Константин Николаевич, и взволнованно поблескивает его монокль в правом глазу, а в самых летящих местах вздрагивает козырёк малинового кепи. Почтальоны разносят письма прямо по квартирам, за три копейки; Фанни Лир переписывалась с его светлостью бесплатно — переписка с императорской фамилией давала такую привилегию. Если Пупаревы приехали в Петербург в октябре 1862-го, когда праздновалось тысячелетие России, вседневные спектакли в театре — бесплатно. И коллежский асессор мог насладиться игрой Каратыгина, Самойлова или госпожи Жулёвой в Александрийском театре без ущерба для кошелька. В моду входят водевили и буффы. Пробиваются, как цветочки из-под снега, первые оперетки: «Орфей в аду», «Синяя Борода». Большим успехом пользуется пьеса но роману Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Она оказалась очень русской по духу, и восприимчивые зрители причисляли её к пьесам русского репертуара. Гремит, восхищая меткими афоризмами, Островский. Дамы с нарядными детьми и офицеры после обеда в дорогом ресторане с воодушевлением снимаются на дагерротип.

После театров Петербург затихает, разъезжается по домам, и становится слышен ещё один звук, довольно надоедливый, с которым всяк по-своему волен бороться: «Чтобы не оставались на ночь комары в спальне, так как Великая княгиня не ложилась в постель, если слышала писк комара, употребляли следующее средство: откроют все окна, потушат все огни, лакей внесёт умывальную чашку, наполненную водою, и зажигает ветку можжевельника, держа её над чашкой, чтобы искры не падали на ковёр. Комната наполняется можжевеловым дымом, и комары вместе с ним стремятся в открытые окна. Когда воздух более или менее очистится, тогда закрывают окна и вносят снова огонь». Что же это за Петербург, где всегда хорошая погода и у всех хорошее настроение; зимой серебрятся белоснежные сайки, летом слушают комаров, едят иней и выгоняют можжевеловыми ветками вальсы. То есть, простите, зимой конечно же серебрится белоснежный иней, летом слушают вальсы, едят сайки и выгоняют можжевеловыми ветками комаров. Что это за Петербург? И чей он? Чьими глазами увиден? Пупаревым, который как всякий провинциал проездом, а для праздного путешественника нет плохой погоды? Глазами ли юной вдовы? Вписать ли Вревскую в Петербург Достоевского и объяснить её жертву во искупление проникновением в больной тягостный мир продуваемых подворотен и подвалов? Вписать ли её в Петербург Толстого и вместе с ним, поразившись лицемерию светской жизни, через прозрение и отрицание объяснить её загадочную судьбу? Но приписать ей тот или иной Петербург — не значит ли подогнать под некую схему характер героини? Нет источников, подтверждающих её духовный путь, поэтому и город этот, так тесно с ней связанный, не Петербург Достоевского, Толстого или Пупарева, а Петербург Вревской, такой же таинственный и неизвестный, как и она сама. И не честнее ли выбрать Петербург фасадов и уличных толп — ничей и никакой, а значит, и Петербург всех отчасти; тот Петербург, по которому можно только пройти, отражаясь в весенних лужах, витринах и глади каналов или на солнечных дагерротипах той эпохи. Петербург скрыл от нас Вревскую; на единственном её фотографическом изображении ничего нельзя разглядеть, кроме того, что она была красива. Тайна — тоже документ.

ПЛЮС ФОТОГРАФИЯ

«1871 год. Англичане взамен воздушного телеграфа в Индию через Европу проложили подводный кабель от Англии мимо Гибралтара по всему Средиземному и Чёрному морям в Суэцкий канал до Индии».(Из записок коллежского асессора К. В. Пупарева)

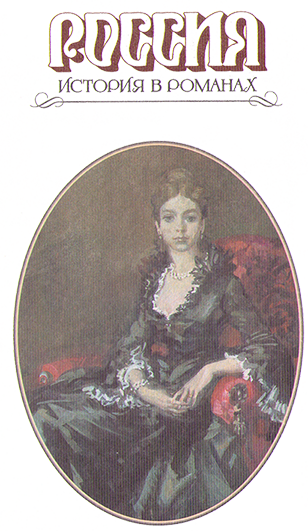

Несколько писем и одна фотография. Пожелтевшая, истончившаяся бумага, ещё немного времени — и всё это истлеет. Также и Ваш дагерротип, конечно же спасибо этой единственной уцелевшей фотографии (их было много. Вы любили сниматься, вот и Тургеневу посылали), что можно увидеть хотя бы застывший слепок с Ваших черт (вот чем со временем стал Ваш снимок), но, родись Вы немного раньше, нашему воображению не за что было бы зацепиться. Хотя кое-кто пару слов о Вашей внешности всё же сказал. Например, граф Соллогуб в письме поделился с адресатом, что Вы прелестны, и не только внешне; некто Ободовский сообщил, что черты Ваши «чисто русского типа», да Ваш будущий супруг, Ипполит Александрович, в письме брату похвастался, что юная невеста высока, лицом бела, голубоглаза и белокура. Да ещё добавил: успокойся, дескать, не я придумал, что она красавица, таково мнение общества. Значит, вообще был склонен к преувеличениям. Да и сказать о женщине, что она голубоглаза и белокура, — значит почти ничего не сказать, так как каждая третья женщина на Руси такова. Да и «прелестна» Соллогуба тоже смахивает на светскую отписку. Что же вы не нашли, господа, слов для её глубокого и тёмного от задумчивости взгляда, для смелого разлёта длинных бровей, для нежного рисунка большого чувственного рта, безукоризненного овала лица, чистого и ровного пробора в густых волосах? Что же вы ничего не сказали о грации её походки, умении сидеть, как сидят королевы, значительно и небрежно, чуть склонив голову к правому плечу, вольно бросив левую руку на колено, когда каждая складка платья, каждая часть тела находятся в гармонии не только друг с другом, но и с духом их обладателя? Что же вы ничего не сказали о её избранности, то есть «лучшее, отборное», о её аристократизме, которым в конечном итоге и объясняются все её поступки (от сдержанности в письмах и чувствах до умения выбрать и принять с достоинством любую судьбу — от опалы при дворе до стирки гнойных, пропахших мочой рубах — и, наконец, до уничтожения личного архива в случае смерти)? Что же вы не сказали о главном в ней, господа? А ведь вы же видели её живую, видели, как она смеётся, и слышали, как говорит, какой у неё голос — высокий или низкий, грудной или резкий, — как мало вы обращали на неё внимания, а считалось, что влюблены. Что же теперь могу сказать я, когда за сто лет на единственном её снимке лежит такая ретушь, что хочется смыть её, как грим, чтобы под чёрно-белой маской открылись истинные черты. Может, первыми начали чернить и ретушировать болгары, приближая её к себе, делая чернобровой и черноволосой. Даже портрет Вревской утратил живые черты и слился с легендой! Разглядываю одежду баронессы и ничего не могу сказать. Не вижу фактуры ткани, покроя, не вижу, как падают складки, всё смазано, только контуры да этот контрастный, режущий глаза перепад: белое на чёрном. Одеяние по типу монашеского; забыв, что тогда в цвете не снимали, до недавнего времени была уверена, что костюм так и есть белый с чёрным, и только Вылчо Куртев, старый болгарский профессор, объяснил, что нет: белое с красным. И так пристал к ней этот строгий наряд, прилип, как короста, и закрыл просто женщину (а не только подвижницу), какой она и была всю свою жизнь. Наверное, Юлия Петровна шила у дорогих портных, но у кого именно? У самого модного Руча? Или у другого?.. Как хочется знать, каковы были её вкусы и пристрастия в одежде, какие ткани она выбирала, какой стиль и цвет предпочитала? Если бы портные писали воспоминания... можно было бы узнать, расточительна она была или скупа, скромна или экстравагантна, — и тем самым и немного больше о ней самой. По тому, как заказывала или меняла наряды, можно было бы предположить, в каком платье вступала в брак и насколько изыскан был её траур на Кавказе. А не ездила ли она верхом, не шила ли себе амазонок? Не наряжалась ли подобно императрице (в свите которой состояла) в русские кокошник и сарафан? Если да, то тем самым приоткрылся бы, возможно, в ней тот самый русский дух, что стал неотъемлемой частью её легенды... И как менялись с возрастом её взгляды на одежду и вкусы, а значит, и на жизнь?

Ах, как, должно быть, упоительно звучит для молодой девушки: муслин, батист, кисея; как манят тонкие, словно выдавленные из тюбика каблуки, узкие мыски, шнуровкам пряжки из слоновой кости на дамских туфлях... Молодой воспитанницей она застала эпоху кринолинов. Кто теперь знает, что это такое? «Кринолин — конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металла для придания пышной формы женским юбкам». Выдумал их англичанин Чарльз Ворт, как, впрочем, и многое в основном выдумывали иностранцы. Приходится честно признать — Россия никогда не была законодательницей мод. Нам всегда было не до этого. Кринолины продержались до 1867 года, то есть столько времени, что Юлия Петровна успела и вырасти, и Смольный закончить, и замуж выйти, и овдоветь. И все в кринолине. Что в моде долголетнее, то потом и вышучивается больше. Купчиха узнается по салопу, провинциальный помещик — по венгерке. И как хорош был, должно быть, Аполлон Григорьев, когда входил в бальную залу уездного городка в чёрной венгерке и в начищенных сапогах с высокими голенищами, вырезанными под коленями сердечками. Венгерку носил и «Венгерку» написал. В нём и самом была эта цыганщина. В любви, в жизни, в стихах. «Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная. Душа полна тобой одной, а ночь такая лунная...» В 1870 году в моду ворвался турнюр. Женский силуэт из пышного в боках вытянулся назад — в отлёт. «Специальное приспособление в виде ватной подушечки под платье для формирования особого силуэта». Достоевский рвал и метал по поводу турнюров, сравнивал женское седалище с крупом лошади, изливался желчью на некоторых особ мужского пола, которые готовы молиться на неестественно преувеличенные размеры и непристойный изгиб нижней части женского стана. Более ироничный и мягкий Чехов писал, что мужья и любовники сажают в эти подушечки цепных собак для безопасности. Чем ответил Лев Николаевич на эту дамскую причуду... и пересказывать неловко.

Найдено было даже звукосочетание, передающее шуршание шёлка. Фру-фру. Это слово служило также и для обозначения фривольного поведения. Слова взяты из французской песенки о том, что шелест женской юбки способен потрясти мужскую душу.

Турнюры называли фру-фру. Фру-фру звали лошадь Вронского. «И многие молились тогда за перчатки, кареты, духи, помаду, шёлковые платья, когда дама садится в кресло, а платье зашумит вокруг её ног и стана». А какое жалящее, упругое и кокетливое своей краткой строгостью слово — ток. Одна эта маленькая женская шапочка без полей была настоящим произведением искусства. Материал: бархат, шёлк, атлас; гарнировали, то есть украшали, же их живыми цветами, ворохами перьев. Такие шляпки надевались только на выезды или в театр, где можно было встретить и насмерть поразить избранника. В семидесятые дамы носили костюм «Денис», скроенный по гусарской форме 1812 года. «Гарибальдийки» предпочитали студенты и нигилисты из политических симпатий к Гарибальди. Дамы из высшего света — для шика — одевались даже и под «нигилисток» — в синие платья и чулки. Промелькнули манто «сара» в честь актрисы Бернар, манто «Скобелев» — с узкими рукавами и отделкой мехом по бортам в стиле русского национального костюма. Да, о многом говорила одежда в XIX веке. Каждый одевался согласно своей социальной принадлежности, и Акакий Акакиевич и мечтать бы о шинели не мог, не будь он титулярным советником. Не опоздал ли ты в дом женихом? Не поторопился ли (девица ещё в добрачном возрасте), есть ли у хозяйки дети, какие её годы, и пахнет ли приданым? — всё по одёжке. Рассматриваю пожелтевшие картинки в модных журналах. Они — как бабочки, эти нарядные грациозные дамы, кавалеры и дети. Их наряды из области искусства — изящны и поэтичны. Их голоса красивы, ведь каждый из них может сесть за рояль и пропеть романс или арию; певуча их речь, обогащённая знанием языков, и так же изящна кажется их жизнь, изысканны мысли и поступки. Пролистываю страницы, пытаясь и за ними увидеть баронессу, приблизиться к ней. Ведь и она стояла у зеркала, придерживала булавки губами; и свистел узкий шёлк, цепляясь за крючки корсета, когда она натягивала платье. И стан в блестящем шёлку казался облитым медью. Носила ли Вревская турнюр? Неизвестно. Но она надела куда более смелый костюм, который модницы не решались примерить. Его цвета: красный и белый. Чистота и кровь. Костюм сестры милосердия. И ведь, возможно, не без кокетства прикалывала фартук к юбке, смотрелась в зеркало; ну так это — до первого раненого, до первой самостоятельной стирки смятой, измазанной кровью и гноем, грязной солдатской одежды. Да, она молодая красивая женщина, и если играла немного — отдадим ей должное, — доиграла до конца. Зачем Вы пошли на эту войну, Юлия Петровна? Не должны женщины ходить на войну... хотя что может быть глупее рассуждений: должны, не должны. Когда дело сделано, судьба состоялась. И не хочется говорить только о жертве. Юлия Вревская ушла на войну на красных каблучках и стала легендой. Прекрасное мгновение века.

ВОКРУГ ДА ОКОЛО...

«1841 год. Из Одессы отправлен первый русский пароход «Нахимов» с грузами хлеба через Суэцкий канал, который прошёл благополучно 23 февраля и обратно 11 апреля».(Из записок коллежского асессора К. В. Пупарева)

Так уж вышло, что прожила баронесса на свете Вревской почти столько же, сколько и Варпаховской. О ней писали: «...дочь прославленного генерала...» Если генерал такой прославленный, достаточно взять одну из справочных книг (гербовник, дворянские рода, придворную или наградную) и всё узнать... Сразу натыкаюсь на Варпаховского, капитана 2-го ранга (может, он потом стал генералом?) — очень симпатичного: «Любил море так, что уехал было в деревню поправить свои дела, да бросил хозяйство и сбежал на службу. Не охотник был ни до общества, ни до женщин, ни до учения. На берег съедет на несколько часов и опять на бриг. Стоял со своим «Птоломеем» в Пирее. Воодушевляясь, любил говорить: «Лучше взорву бриг на воздух, чем увижу посрамление русского флага». Так он и сделал. Взорвался вместе с собой под Исакчи в 1853 году». Очень коротко, но уважение вызывает. Инициалы А. Ф. (а она Петровна), значит, не тот. Просто дальний родственник? Из энциклопедий и справочников, включая военные и дореволюционные, только у Брокгауза и Ефрона: «Варпаховские — русский дворянский род, ведущий начало от поручика Станислава Варпаховского (поляк?), вёрстанного за службу поместьем в 1679 году. Хотя Варпаховские и внесены в VI часть родовой книги Смоленской и Могилёвской губерний, но герольдия утвердила их в потомственном дворянстве по личным военным заслугам Антона Осиповича Варпаховского в 1791 году». Значит, целый век с их дворянством не очень-то считались, и никаких особых заслуг перед отечеством, богатства или славы у этой семьи не было. Ещё в газете «Голос» за 1868 год маленькая заметка о кончине генерал-майора Петра Петровича Варпаховского (здесь всё сходится — и имя, и звание), да в «Петербургском некрополе» перечислены усопшие этой фамилии: Варпаховский Иван Петрович—19 декабря 1875 года (гофмейстер Высочайшего двора, брат Юлии, умер в Париже — об этом у Тургенева в письме и в одной придворной книге); Варпаховская Каролина Ивановна —25 апреля 1864 года, рядом с Иваном Петровичем, в Сергиевой пустыни близ Петербурга (матушка Юлии Петровны? И поэтому рядом с сыном? Или просто родственница?); Варпаховский П. П. — 18 февраля 1868 года (здесь всё ясно — отец); Варпаховская Наталья Петровна, в замужестве тоже Вревская — 5 ноября 1889 года (это сестра Юлии, только странно — в замужестве Вревская, а умерла и похоронена как Варпаховская — разведена была??), похоронена в Александро-Невской лавре на Никольском кладбище. Вот, пожалуй, и все упоминания о Варпаховских в официальной печати, есть ещё в мемуарной литературе о некоем полковнике Варпаховском очень нелестные воспоминания. Может, этот полковник и есть в будущем тот самый генерал Пётр Петрович, хотя инициалов в тех мемуарах нет, но по возрасту и датам похоже, что он, да и про неизвестных людей полковых анекдотов не рассказывают. Не знаешь даже, как и подобраться к уравнению со столькими неизвестными, вот и ходишь вокруг да около; ничего не знаем об отце, кроме того, что был начальником резервной дивизии в Ставрополе на Северном Кавказе да имел увечья и контузию (это тоже из мемуаров). Ничего не известно о матушке (в одной газете имя жены генерала П. П. Варпаховского — Софья Саввишна. Ошибка? Или второй брак? Так что, может, имела Юлия Петровна и мачеху), разве что родила шестерых детей (четыре сына и две дочери). Неизвестно, старшей или младшей была Юлия, даже о месте и годе её рождения имеются самые разные сведения. В одной газетной заметке писалось: родилась в 1841 году на Кавказе, что выглядит вполне достоверным, а в статье Вылчо Куртева (тот самый болгарский профессор) по-другому: родилась в Старице, уездном городе Тверской губернии, год рождения тот же — 1841-й[2]. А ведь очень важно было бы знать — где именно? Ведь детство на Кавказе, в тыловом или военном городке, и детство в мирной среднерусской Старице — совсем два разных детства. Конечно, хотелось бы знать, какими были дом, слуги; вот, правда, история словно по причуде сохранила имя экономки — мисс Босс. Были ли они богаты? Судя по всему — не очень, иначе не торопились бы выдать замуж блестяще образованную дочь за пожилого генерала незаконного происхождения. Поскольку в реконструкции образа героини какая-то просто необозримая свобода, почему бы не представить усадьбу, такую среднестатистическую, не очень богатую, в меру запущенную, где-нибудь на окраине Старицы, с двором, обнесённым клёнами, с рябиновым садом и липовой аллеей? Аллею можно довести до поля, а в глубине представить пруд, заросший, но рыбный. Перед домом разбита клумба, а в гостиной стоит огромное трюмо; за вышиванием сидят девочки: Жюли и Натали, уютно и красиво. Даже если и не так. Судьба жены боевого генерала скорее всего была судьбой обычной небогатой в девичестве и кроткой русской женщины. А матушка Юлии наверняка была такой, независимо от того, звали её Каролиной Ивановной, Софьей Саввишной или как-нибудь по-другому. Возможно, что едва исполнилось ей четырнадцать лет и она не рассталась ещё с куклами, присватался к ней не первой уж молодости офицер, Пётр Варпаховский. Дождались шестнадцати да и выдали. А может, женившись и навоевавшись, муж надел халат, закурил трубку, набитую крепостным, да так и не оставлял этого наряда и занятия во всю оставшуюся жизнь. В быту, вероятно, бывал невыносим со своими полковыми замашками. Жена терпела, многие тогда на Руси женщины терпели и тихо угасали, становясь жертвой многоплодия и раннего замужества. А детей у Варпаховских было шестеро; мучилась, рожала, а её даже и в отношении детей не упомянули: в генеалогии семьи в центре П. П., и лучиками от него в разные стороны — шесть отпрысков, среди которых и Юлия. И наверняка всех новорождённых принимала какая-нибудь одна акушерка Антонина Карловна; возила с собой объёмистый сундучок с медицинскими причиндалами и по секрету говорила детям, что в нём скрывается их будущий брат или сестра.

Так наверняка и шло детство Юлии Петровны с прогулками по липовым аллеям, вязанием букетов, редкими гостями, лаской матери и умеренной строгостью отца — свою долю родительской любви она наверняка получила. Обычное дело для офицера в отставке сесть за мемуары и вспомнить, что было в молодости весёлого и грустного. И трое таких офицеров — Н. В. Веригин, А. А. Одинцов и Н. А. Макаров — записали один и тот же анекдот. Видимо, знаменитый в своё время в армии герой его — некто Варпаховский (инициалы не указаны). По возрасту, чину да и редкости фамилии не исключено, что этот эпизод имеет прямое отношение к доблестному отцу Юлии Петровны. Было это в 1823 году, во время стояния русских полков в Варшаве, при императоре Александре Павловиче. Вышеназванные офицеры наперебой писали, что Варпаховский был нетерпим. Раздражало в нём всё: отсутствие манер, тупость, неумение выучить несколько слов по-французски, апломб, жестокость к солдатам и то, что он был настоящим «карточным вампиром»: обыгрывал свои жертвы, как под гипнозом, доводил до отчаянных шагов. Особенно раздражал он дворянина Н. Н. Пущина (будущего декабриста) и П. А. Габбе. Варпаховский догадывался, как относятся к нему в полку, и неоднократно жаловался цесаревичу Константину Павлович), что против него действует целая шайка с целью причинения ему, пострадавшему за царя и отечество, неприятностей. Действительно, поговаривали, что офицеры во главе с Пущиным составили письмо к цесаревичу, в котором просили перевести Варпаховского в любой другой полк, в противном случае грозились подать в отставку. Макаров в своих «Семидесятилетних воспоминаниях» пишет, что Варпаховский «слыл хорошим товарищем в Литовском полку, пока служил в обер-офицерских чинах. Когда же стал батальонным командиром, то совершенно изменился... и получил прозвище «шут гороховый». Как-то Варпаховский порол солдата перед всем полком. Пущин увидел это, подскакал на лошади и, оставаясь верхом, закричал на своего полкового командира: «Ежели вы будете бить солдат моей роты, то я спущусь и сделаю с вами то же самое». Полковник прорычал в ответ, что будет бить того, кого считает нужным, а Пущина арестует. Варпаховский пожаловался цесаревичу и потребовал через него удовлетворения своей задетой чести старшего по званию. Константин Павлович вызвал Пущина, любимца полка, к себе, усадил рядом. «Уладьте это дело, — ласково сказал он, — Думаете, я не знаю, какой дурак этот Варпаховский, но он будет жаловаться выше, пока не дойдёт до императора. Мне не хотелось бы неприятностей для вас. Уладьте быстрей это дело, и забудем об этом»[3]. Пущин с приятелем отправились к полковнику, чтобы узнать, какое удовлетворение он желает получить. Варпаховский вышел к ним с бумагой: — Подпишите это! Подпишите бумагу в том, что вы мне этих оскорбительных слов не говорили. — Но я не могу этого подписать, — почти взмолился Пущин. — Я их говорил. — Хорошо, — сказал Варпаховский, — тогда напишите, что эти слова ко мне не относятся. — Нет, не могу, я буду посмешищем в глазах всего полка. Ведь все слышали, что я их говорил вам, — гневно ответил Пущин. — Тогда можете идти, больше мне ничего не нужно. Пущину ничего не оставалось, как снова отправиться к цесаревичу и рассказать о курьёзной неудаче с этим олухом. «Вы сами олух, раз не умели уладить это дело. Этот... (здесь, видимо, совсем крепкое выражение. — М. К.) пожалуется выше», — вмиг вспылил цесаревич и, вплотную подойдя к Пущину, возмущённо задышал ему в лицо. Пущин неожиданно: — Отойдите от меня, Ваше высочество! Цесаревич: — Что??? Пущин (твёрдо и уверенно, но словно в сомнамбулическом состоянии): — Отойдите, не смейте стоять ко мне так близко. (По версии Н. Макарова ещё хлёстче: «Ваше высочество, осторожно — вы плюётесь!») Цесаревич: — Да как вы смеете со мной так говорить, я вас разжалую! (По Макарову: «Как вы смеете это говорить! Я на своего лакея не плюну, не то что на офицера»). — Я и сам не желаю носить мундир одного с вами полка. (Срывает эполеты). Цесаревич: — Я вас арестую, я давно подозревал в вас вредные мысли. (В ярости цесаревич изорвал свою шляпу и стоял весь в перьях и вате). Так Пущин был арестован из-за ссоры с Варпаховским. В результате Варпаховский был переведён командиром в один из армейских полков, но цесаревич с Литовским полком рассорился. Когда он собрал приближённых и спросил, что, по их мнению, следует делать с зарвавшимся Пущиным, самый преданный из собравшихся тут же заключил: расстрелять в двадцать четыре часа. Без суда. Но суд был, и Пущин был разжалован в рядовые. Через год благодаря личному обаянию и храбрости прощён. Каким в старости был генерал-майор Варпаховский, неизвестно. Может, так и остался свирепым солдафоном, сёкшим крепостных, а может, это был оттаявший, добродушный человек, сам временами удивлявшийся своему прошлому: картам, ссорам... И можно допустить, что матушка Юлии воспитывала дочь в уважении к заслугам и увечьям отца, и тогда становится понятно, почему молодая девушка легко вышла замуж за пожилого человека, сродни отцу. Ипполит Александрович Вревский вполне мог оказаться его приятелем но Кавказу[4].

СМОЛЬНЫЙ

— Где ты воспитывался? — В Гёттингенском университете, Ваше высочество. — Отчего же не в России? — В России трудно получить хорошее образование. — Ах ты, дерзкий мальчишка. В России воспитывался твой император, воспитывался я. Что же, я дурак, что ли? — Не могу знать, Ваше высочество.(Из разговора Великого князя с побочным сыномграфа Аракчеева Пукаловым)

Наверное, не обошлось без слёз. Матушка уж точно плакала, да и ветераны народ на слезу лёгкий — сердце к старости размягчается, а тут ещё родная дочь. А сама Юлия, ещё вчера Юленька, Жюли — беготня по комнатам с сестрой, клумбы, вышивки, любопытство из-за матушкиной спины к гостям — отныне воспитанница Варпаховская, «смолянка» — что-то строгое, чужое, с отзвуком одиночества, тоски. В слезах ли всё-таки уезжала или с радостью? Вдруг с радостью? Вряд ли! Маленькая девятилетняя девочка, одна, в казённый мир. Страх, дальняя дорога, каково ей было? И как могло провинциальным родителям прийти в голову послать любимое беспомощное дитя за сотни вёрст? Такова сила идей на Руси, и одинакова эта сила и в чопорной столице, и в добродушной провинции. Попал в её жернова — ребёнок ли, взрослый, вертись, пока в пыль не перемелешься. ...Идея была замечательная: создать на Руси институт русских матерей. Смольный — детище Екатерины Великой. Царица была женщина образованная, дружила с энциклопедистами и любила говорить, что «корень всему добру и злу — воспитание». Основано в 1764 году общество для воспитания благородных девиц, которые в отличие от своих отцов и матерей, больше полагавшихся на нанятых учителей, могли бы сами отвечать на любые вопросы своих детей и имели тот нравственный и интеллектуальный статус, чтобы растить и образовывать своих детей, не рассчитывая, повезёт или нет с учителями. Начиная с Екатерины II Смольный был заботой всех русских цариц, и каждая вносила посильные новшества и усовершенствования. Много сделала для Смольного Мария Александровна. Главное её достижение — она назначила нового инспектора, К. Д. Ушинского. Педагогический гений Константина Дмитриевича озарил Смольный такой яркой вспышкой, что вся жизнь монастыря делится на период до Ушинского, период при Ушинском и период после, во время которого, по свидетельству образованных современников, «Смольный погрузился во тьму». Не в буквальном конечно же смысле, но таково свойство яркой личности. Блеснёт, как комета, — и вот уж кажется, что остаётся тьма. Итак, до Ушинского: преподавали Закон Божий, русский и иностранный языки (французский, немецкий, итальянский), рисование, танцы, музыку и пение (церковное и итальянское), рукоделие, арифметику. Последнюю учили постольку, поскольку она была необходима в домашней экономии: в пределах четырёх правил. Дальше с годами прибавляли историю, географию, домашнее хозяйство. Круг предметов со временем всё расширялся, и тринадцатилетние «смолянки» уже постигали архитектуру, геральдику и опытную физику (с улыбкой представляешь, как все эти нарядные, нежные существа сообща взрывали какую-нибудь жидкость в пробирке), занимались скульптурой, и что совсем трогательно — токарным ремеслом. Смекалки требовала домашняя экономия на практике. Стряпать их не учили — всё же благородные девицы, но суметь не растранжирить, а разумно потратить деньги на съестные продукты, разбираться в счетах, чтобы не надул управляющий, и иметь всегда порядок и чистоту на кухне — всё это совершенно необходимо для будущей хозяйки большого дома. Но ещё важней иметь терпение, кротость, твёрдую веру и любовь... к детям. В этом суть, венец смольного образования. И поэтому в пятнадцать лет девочки сами становились как бы мамами, воспитательницами и учителями. Ко всем предыдущим предметам прибавлялось ежедневное преподавание в младших классах. И выходили юные княжны и графини из стен монастыря не со страхом перед будущей жизнью, а только с лёгким нетерпением перед своей судьбой, со всем необходимым внутренним багажом, чтобы достойно, серьёзно и спокойно принять её. А судьбу женщины в прошлом веке (да, может, и во все века) определяло замужество. Удачное — счастливая судьба, нет — вся жизнь загублена. На двадцать четыре учительницы, включая монахинь, — семь учителей. Танцмейстеры, рисовальщики и музыканты — только мужчины. Иностранок-преподавательниц брали неохотно. Считалось, что они работали в основном для денег, а тут как-никак генерация новых матерей рождалась, вот иотказывали от места. Учительницы из образованных монахинь и знатных дам всегда находились с девочками, чтобы те не перенимали дурной вкус и манеры от служанок. Журили их за провинности только наедине, чтобы не озлоблять сердце, а прочих не приучать к насмешкам и злословию. Достаточно назвать Совет учителей, чтобы ясно представить, кто взял на себя дело образования: княгиня А. С. Долгорукова, граф Панин, князь Трубецкой — они же жертвовали и деньги. В 1765 году открылось Мещанское училище, переименованное в 1842 году в Александровское, в память бракосочетания Великого князя Александра Николаевича и Марии Александровны. Почти точная копия Смольного по уровню и объёму знаний, с той только разницей, что девицы сюда принимались из купеческих и мещанских семей да вступительный взнос был 200 рублей против 350. Отсюда, как правило, выходили в услужение в богатые дома. И в училище, и в институте девочки вставали весной в шесть утра, осенью и зимой в полседьмого. Полтора часа до начала занятий они имели на одевание, молитву, прогулку и мысли о том, как будет прожит наступающий день. Есть что-то удивительно правильное в этом неспешном, осмысленном приготовлении к новому дню. С 8 до 8.30 — чай или молоко с булкой. С 8.30. до 10.00 и с 10.00 до 11.30 — два урока с 15-минутным перерывом. С 11.30 до 13.00 — завтрак и снова прогулка. С 13 до 16.00 — два урока с перерывом на 15 минут. С 16 до 18.30 — обед и отдохновение. С 18.30 до 20.30 — приготовление к урокам и танцы. В 20.30 — чай, а с 1 октября до 1 апреля вместо чая — лёгкий ужин из одного блюда. Классы, где проходили занятия, назывались по цвету стен: радует слух, к примеру, кофейный класс, не хуже, правда, звучит — голубой класс или белый. Заведены были три отделения: слабых, посредственно успевающих и наиболее успевающих. Может, и неправильно сразу указывать ребёнку его место (ты, мол, слабый, и всё тут), но зато меньше обид, зависти внутри класса. На занятия отпускалось 25,5 часа в неделю и на учебную часть 25 тысяч рублей серебром в год. Во времена Константина Дмитриевича Ушинского многое в Смольном изменилось[5]. Вместо девятилетнего курса — семь лет, а вот арифметика поважнее, чем только для счетов наука, — логику и рассудок развивает, а в счетах и прачка разберётся. «Странные рассуждения для женского института», — перешёптывались классные дамы, но Мария Александровна была в восторге от смелости нового инспектора и просила ему не перечить. На уроках литературы теперь стали прежде читать произведение, а уж потом рассуждать о нём, желательно, кто во что горазд, для чего и преподаватели подбирались с самыми разными взглядами. Сочинения до определённого возраста (пока у ребёнка не разовьются собственные мысли) Ушинский вообще считал ненужными и даже вредными. Ну что толку повторять только слова преподавателя да списывать у товарищей... И Константин Дмитриевич, ко всеобщему изумлению, сочинения отменил, а вместо них ввёл переводы книг с иностранных языков на русский. «Но, позвольте, а переводы-то тут при чём?» — спрашивали его. «При том, что много надо ума и воображения потратить, чтобы приискать подходящее выражение». Консервативная часть педагогов недовольно пожимала плечами, но не перечила. На то и Мария Александровна со своим покровительством. В биологии Ушинский предлагал начать с изучения человека, чтобы сразу заложить главное — сознание ответственности именно этого существа за всё живое: животных, растений и даже мир неорганический. Такой порядок был заведён в лучших немецких учебниках. Считал необходимым краткий курс гигиены, необходимый для будущей матери и хозяйки дома. Смело шёл вразрез со старыми институтскими правилами: приказал отпускать девочек на каникулы домой — не отрываться совсем от той жизни, какой они заживут после Смольного. Да, с приходом К. Д. Ушинского многое изменилось, но по-прежнему не допускалась на выпускные экзамены публика — не тревожить застенчивых девиц; по-прежнему только самые лучшие и знатные из воспитанниц сразу приглашались ко двору (Юлии Варпаховской не было в их числе); по-прежнему перед выпускным балом получали медали и подарки: серебряные игольники, золотые серьги, чернильницы и табакерки, оправленные в золото. Что нужнее молодой выпускнице, решал Совет учителей: просто ли подарок на память или деньги на жизнь. Беднейшим девицам выдавалось пособие. Среди «смолянок», а их к 1864 году было более 3 тысяч, попадались и писательницы, и учёные, и музыканты, и сёстры милосердия. А потом появился донос. Ушинский обвинялся в безверии и политической неблагонадёжности. Царица не поверила — чушь, сама жизнь и деятельность Ушинского отметали всякие подозрения, но вот тут — внимание — колорит века: «...сам факт доноса произвёл на него впечатление потрясающее. Он тут же подал в отставку, не смог больше работать...» А в семидесятом году скончался на 46-м году жизни! «Я желал бы от всей души, — говорил перед выпускницами Константин Дмитриевич, — чтобы на моей родине развивалась в русской женщине наклонность и умение самой заниматься первоначальным воспитанием и обучением своих детей. Я желал бы, чтобы русская женщина, испытав глубокое наслаждение самой учить и развивать своего ребёнка, не уступала этого наслаждения никому без крайней необходимости». С того момента, как генерал Варпаховский подал прошение в царскую канцелярию об участи дочки, жизнь Юлии Петровны круто повернулась. Но можно поставить вопрос и по-другому: какой след в душе маленькой девочки может оставить дальняя дорога к чужим людям, отрыв от матери и привычного детского мира, отсутствие ласки и вживание в чужую, чуждую коллективную среду? Всякое закрытое заведение несёт серьёзное испытание, а иногда и надлом для личности. И не эти ли кофейные, голубые и белые стены целый год, одни они, приучили её быть замкнутой, сдержанной на всю оставшуюся жизнь? Но, как бы там ни было, образование Юлия Петровна получила блестящее, вот только своих детей у неё не было. Она и стала сестрой русским солдатам.

ЭТЮД О ТРЁХ БАРОНАХ

«Сам я по медицинской части в Твери. Там имею свой дом, застрахованный. В августе 1858 года спросил меня сам император: «По-прежнему ли дурны женские больницы?» Отвечаю: «Совершенно переустроены». «1860 год. Учреждено Общество восстановления православного христианства на Кавказе под покровительством императрицы Марии Александровны».(Из записок коллежского асессора К. В. Пупарева)

Скорее всего, V часть родовой книги Псковской губернии постигла та же участь, что и VI часть Смоленской и Могилёвской губерний (где записано дворянство Варпаховских) — во всяком случае, мне не удалось их разыскать, а Брокгауз и Ефрон этими книгами не пользовались. «Вревские — русский баронский род, происходящий от вице-канцлера князя А. Б. Куракина (1752—1818) и получивший наименование от Вревского погоста Псковской губернии[6]. Грамотой австрийского императора Франца I в 1808 году Борис, Степан, Мария (дети Куракина. — М. К.) были пожалованы в баронское австрийское императорское достоинство, и тогда же им было дозволено пользоваться этим титулом в России. В 1822 году младшие братья Александр, Павел, Ипполит тоже получили право именоваться баронами... Воспитанники генерал-лейтенанта Ипполита Александровича (умер в 1858 году) Павел, Николай и Мария Терские получили дозволение именоваться баронами. Бароны Вревские записаны в V часть родовой книги Псковской губернии». В Пушкинском Доме сохранился генеалогический чертёж (явно неполный) Вревских — не баронов. Там три мужских имени, к Куракину отношения не имевших; чины не громкие: один полковник, другой камер-юнкер. По годам намного старше детей Куракина. Самостоятельная приличная фамилия и семья; проживали явно в Псковской губернии. Уж не их ли сестрица или племянница матушка Вревских-баронов? Не исключено. В Историю приходят разными путями. Из шести новоиспечённых баронов особенно отличились трое. Один тем, что был женат на исторической особе, второй — неудачной битвой в Крымской войне, а третьему поставили памятник на Кавказе. Именно они представляют теперь род Вревских, да ещё Юлия Петровна. И хочется рассказать о ней, но она верна своей тайне, и получается, что о родственниках сохранилось больше упоминаний... Что ж, поговорим о них, тем более в характере и отношениях родни тоже кроется ключик к баронессе.

БОРИС

Борис Александрович сделался знаменитым с 1831 года, когда женился на дочери Прасковьи Александровны Осиновой (владелицы Тригорского) Зизи Вульф, которая мерилась с Пушкиным поясами и кому он написал:

Надо сказать, что молодой Пушкин перевлюблялся во всех дочерей П. А. Осиповой, включая падчерицу Александру Ивановну. Ей он посвятил одно из лучших стихотворений о любви: «Я вас люблю — хоть я бешусь...» Скорее всего, он был вообще влюблён в Тригорское и его обитателей; с братом Зизи Алексеем собирался бежать за границу, переодевшись лакеем. Самой владелице Тригорского Прасковье Александровне он писал:

Красавица Зизи, Евпраксия Николаевна, родила барону Борису Вревскому одиннадцать детей, и довольно понятны мотивы, по которым Борис Александрович в 1856 году отказался принять в свою семью ещё и сыновей Ипполита Александровича[7]. А после смерти брата отсудил у Юлии Петровны большую часть имений, принадлежавших Вревским (одиннадцать ртов диктуют свои законы и мораль). Не хотелось бы повторять, что «отношения Юлии и Бориса Вревского плохие», но и наивно думать, что они очень любили друг друга. Скорее всего — выручал этикет. Во всяком случае, большую часть расходов и забот по установлению памятника погибшему на Кавказе Ипполиту взял на себя именно Борис, может быть и чувствуя свою вину.

ПАВЕЛ

Павел Александрович Вревский известен прежде всего тем, что состоял генералом свиты Николая I; его имя чаще других Вревских упоминается в официальных, наградных и парадных книгах. С 1837 года был частым гостем на Кавказе, где тогда уже служил его брат Ипполит Александрович. В ту пору там было много декабристов — по указу отслужившие в солдатах могли вернуться домой. Желали многие: М. М. Нарышкин (брат Маргариты Тучковой, первой игуменьи Спасо-Бородинского монастыря), Назимов и Н. И. Лорер, вспоминавший, что «брат Ипполита Вревского Павел был молодой человек красивой наружности, отличавшийся большой личной храбростью и любивший наше общество». Ещё Лорер добавлял, что Павел дружил с армейским капитаном Львом Сергеевичем Пушкиным — всеобщим любимцем[8]. Четыре года сгорал от любви к Марии Сергеевне Ланской. Мать Машеньки Варвара Сергеевна долго боролась с аристократической спесью и отвращением, вызванным одной только фамилией жениха. «Борьба» увенчалась в 1844 году весёлой сельской свадьбой. «Я думаю, что другая мать никогда бы не дала согласия на подобный неравный брак, — говорила она близким знакомым по-французски. — Но я слабая мать, я люблю Мари, пусть делают, что хотят...» Её бросались утешать, но она жестом останавливала радетелей и снова с презрительным негодованием и брезгливостью повторяла: «Воспитанник! Какой бесславный выбор!» Венчались на Клязьме, в имении Ланских, в сельской церкви. Чопорная сановница не хотела венчать дочь в Петербурге под прицелом презрительных моноклей. Впрочем, молодым везде весело: катались на лодках, поставили два спектакля, упились шампанским, за исключением, разумеется, новобрачных. Через год в родах умерла обожаемая жена, ещё через год — единственный ребёнок. «Жизнь Павла Александровича, — пишет его знакомый граф М. Д. Бутурлин, — была разбита навсегда, и он целиком отдавался службе, чтобы не сойти с ума». В 1850 году составил очень толковую записку «О состоянии русской армии» для австрийского императора. Тот остался доволен хорошей книгой и наградил Вревского орденом Железного креста I степени. Если читатель помнит, титул и фамилию Павлу даровал именно австрийский император. Так что барон Вревский милости не забыл, баронство своё честно отработал — отблагодарил.

Знаменит Павел Александрович, хотя скорее печально, ещё и тем, что собирался повлиять на исход Крымской войны. От обороны Севастополя он предлагал перейти в немедленное наступление и сам хотел идти впереди войск. Своей страстью заразил всех: императора, министра военных дел Долгорукова и даже осторожного Горчакова. Кончилось дело приказом из Петербурга о наступлении и неудачной битвой 4 августа 1855 года у Чёрной речки — позором проигранной войны. Павлу Александровичу так не терпелось участвовать в собственном проекте, что он носился по полю боя как сумасшедший. Первым ядром под ним убило лошадь, вторым — контузило в голову. Он не унимался. Третье ядро сорвало фуражку, а четвёртое убило наповал. За горячую веру в наступление он расплатился жизнью. Ему было сорок шесть, и если бы тогда остался жив, то всё равно бы застрелился. По долгу чести.

ГЕРОЙ КАВКАЗА

Ипполит Александрович Вревский родился в 1813 году; где и кто была его матушка — неизвестно. В девять лет благодаря хлопотам отца получил титул и фамилию; учился в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, на класс старше Лермонтова. Закончил в чине прапорщика и тут же поступил в военную академию. В экспедициях и сражениях участвовал с 1838 года и до смерти, то есть двадцать лет ходил в атаки, готовился умирать, убивал сам и наводил страх на горцев. Вся его военная жизнь (а другой он не знал) связана с Кавказом. В 1840 году жил в Ставрополе, успевал и усмирять Чечню и принимать гостей: Лев Сергеевич Пушкин, декабрист Назимов, А. А. Столыпин, да и поручик Лермонтов, сосланный за год до смерти на Кавказ за дуэль с французским бароном де Барандом, бывали здесь частыми гостями. С 1841 года Ипполит Александрович принялся гоняться за Шамилем, ну и продолжал разорять чеченские сёла. В этот год он оплакал смерть однокашника и друга Михаила Юрьевича и погулял на крестинах розовощёкого младенца у старого приятеля генерала Варпаховского[9]. Может быть, малютку для смеха даже дали подержать хмурому, впрочем, довольно любезному на людях, молодому офицеру. Тогда ли она уже очаровала его или позже — доподлинно неизвестно, но спустя шестнадцать лет женился он именно на ней. Правда, после смерти своей черкешенки, а так, верно, другой жены бы не искал. «Население терских станиц резко отличается по красоте обитательниц от прочих жителей Северного Кавказа...» — пишет некий В-ский, служащий в тех местах[10]. Этот юноша объясняет, что здесь черкесская кровь перемешалась с русской казачьей (так как терских горянок казаки взяли в обычай воровать у мужей), так что детки от таких «браков» случались прехорошенькие — «дикость» смирялась славянскими чертами. У Ипполита Александровича повенчанная жена была как раз терская горянка, и дети его носили фамилию Терских. В-ский описывает, как проходили дни в крепости Грозной, сооружённой ещё генералом Ермоловым. «Кавказский офицер, — говаривал Ермолов, — непременно должен либо спиться, либо жениться на женщине лёгкого поведения». Офицеры убивали время в пирушках или за «зелёным» столом... «Каждый день с песнями и плясками несколько рот приходили в гости друг к другу. И не по одному разу». Пирушки. Ссоры. Дуэли. Таинственный Кавказ. Интересно, как чувствовала себя Юлия Петровна среди гор, разномастной публики, военного быта? Что стоит за её словами: «...и вспомнилось детство мне. Былой Кавказ...»? Наверное, ей было хорошо. Дети и молодые девушки всюду живут по особым законам и на особом положении. «Трудно описать чувства при первом походе, надобно самому их испытать, — восклицает В-ский и всё-таки описывает с обезоруживающим милым озорством. — Лихорадочность. Чудовищные фантазии. То орудия наводят на меня, но я не боюсь: тем лучше — я поучу вас, как надо умирать». Кого? Да всех, всем он покажет свою смерть бесстрашного героя. Но тут мечта меняется, и он, забывая, что должен упасть замертво, уже даёт советы генералу, да вот тому же Вревскому, подъехавшему спросить, как лучше расположить орудия. В-ский, прищурив глаз, отвечает, и генерал стремглав бросается исполнять приказание. «И совестно мне, — думает В-ский, — и вместе с тем, что же, если я так умён?!» И пусть уж лучше дальше не убьют, а ранят. Это приятнее. Пошлют в отпуск, родные не сразу заметят повязку, матушка только зарыдает, ну да это ничего. «Нет, тебя не ранят, а убьют», — шепчет чей-то голос зловещий. В-ский вздрагивает и видит, что рассвело. Да, понимает он, меня убьют. И всерьёз грустит, что у него нет невесты. Кто будет рыдать и хранить верность его гробу? Да и всё предыдущее: генерал с просьбой, повязка на лбу, отпуск — с невестой выходило гораздо интереснее.

А дальше поход. ДЕЛО. И В-ский разочарован. «...Потом все завалились спать. Неужели все походы против горцев таковы? А в газетах так красочно пишут о кровопролитиях. На деле же несколько горцев ездили вдоль нашей цепи и вяло перестреливались». Думаю, что не все походы против горцев таковы. С момента присоединения к отряду Вревского (а об этом В-ский обмолвился) сделалось, наверное, достаточно кровопролития. Не так всё это безобидно, и, может, славный юноша отчасти и поэтому не написал больше никаких воспоминаний. А может, был удачлив, и Бог хранил. Вревскому эти грёзы не показались бы смешными, и за ним водилась жажда геройства. Ещё в 1840 году, чтобы попасть в герои сразу, да ещё с приятелем-декабристом А. II. Беляевым, капитан Вревский решил отбить у черкесов пушку. Так, не напрягаясь, между шампанским и преферансом. Черкесы прямо протелепатировали намерения молодого барона и пушку, постреляв по русскому лагерю, всегда увозили. А потом и вовсе перестали таскать за собой. Может, кто и украл её, но не Вревский. Это факт. Быстрое геройство не состоялось. Вревский специализировался на набегах. Быстро продвигаясь по службе (значит, хорошо набегал), уже в 1845 году сделался командиром Навагинского пехотного полка (его «невесте» четыре года). Затем ещё несколько лет непрерывных набегов, разорений, вылазок — и он командир 1-й бригады 19-й пехотной дивизии. С 1852 года уже начальником Владикавказского военного округа успешно охранял русскую пограничную линию от покушений Шамиля. С 1856 года — генерал, назначенный командовать войсками Лезгинской кордонной линии. Женился на Юлии Петровне, юной, нежной и прекрасно образованной, но из формы не вышел: весь пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой годы удачно смирял Чечню. В 1858 году окончательно прижал Шамиля, разорив сорок аулов и взяв три каменных укрепления с орудиями. Когда он возвращался в крепость, в крови и копоти, что чувствовала его юная жена? Бежала ли ему навстречу, бросалась ли на шею? 20 августа 1858 года при штурме аула Кетури уложила барона чеченская пуля. Ипполит Вревский так увлёкся атакой, что забыл, как опасен укреплённый аул, где каждая сакля — крепость. Его погубил азарт человека, любящего драться. Сослуживцы отмечали, что это «...чуть ли не единственный пример в Кавказской войне смерти в бою генерал-лейтенанта». В Телави его привезли на арбе. Через два дня он умер. Шамиль чуть не спятил от радости, Юлия плакала. Генерал Н. И. Вольф в некрологе заверял: «И. А. Вревского будет оплакивать весь Кавказ, ибо он был из тех генералов, которые воспитывались в преданиях школы генерала Ермолова и сохранили дух, внушённый Ермоловым Кавказскому корпусу. Он был храбрый и правдивый, берёг своих солдат, бил горцев не на бумаге, а в бою. Шамиль три дня праздновал смерть «этого рыцаря без страха и упрёка». Воспоминаний о «рыцаре без страха и упрёка» немного. Точнее, написали о нём только двое. Декабрист А. II. Беляев (с которым задумывалось похищение пушки в сороковом году) и личный секретарь Вревского штабс-капитан Зиссерман. Их воспоминания сходятся в оценке личной храбрости барона, который «всегда сам командовал батальоном и выбирал опасные позиции», его азарта и страсти в бою. Беляев знал Вревского в сороковые годы, молодым, очень образованным офицером с правильными чертами лица немного южного типа, с вкрадчивой походкой и неизменным чубуком в зубах. Невысокого роста, складный кареглазый брюнет. Манера общения несколько застенчивая. В Дерптском университете он прошёл курс медицины, отчего, вероятно, имел одну оригинальную привычку: не пропускал мимо ни одного офицера с больными зубами. Всюду возил с собой ящик со щипцами и наводил страх на жителей крепости. Беляев было подумал, что это шутка, но барон не умел и не любил шутить и как-то на глазах у приятеля мастерски вырвал зуб графу Штейнбоку. Беляев потерял аппетит (дело было за обедом), Штейнбок — сознание, а барон преспокойно сложил инструменты, откланялся и бесшумно удалился. В молодости очень много танцевал на импровизированных балах в собственном доме. Завёл оркестр полковой музыки и очень заботился о нём. Держал сани для пикников, если вдруг выпадет снег, и увозил понравившихся девиц на своих резвых лошадях далеко вперёд, так что родственники очень нервничали, а один дядюшка даже хотел с бароном драться из-за племянницы, но вмешались гости... и снова выручил этикет. А. Л. Зиссерман узнал Вревского позже (в середине пятидесятых), за несколько лет до смерти, и составил своё мнение о характере начальника. Пристрастие к дёрганию зубов запомнилось ему меньше, чем ещё одна оригинальная черта. Летаргические приступы, в которые барон впадал от волнения накануне важных событий. Заснуть мог за столом, прямо во время военных сборов — трясли его все по очереди и вместе — батальон-то готов выступать. Солдатам же не скажешь, что генерал спит и атака отменяется. Лицо у него делалось бледным, как у мёртвого. Трясли, толкали, поднимали — «...он на секунду откроет глаза, скажет: «Хорошо, подай трубку», и спит дальше».

Зиссерман подчёркивает, что Вревский был очень смел, в бою жесток и кавказская служба очень к нему шла. Он не уставал делать бесчисленные набеги на Чечню, часто просто из-за того, чтобы его там не забывали. Имел в голове всякие полезные прожекты, например по восстановлению христианства на Кавказе для смягчения хищных нравов. Начальник штаба удивлённо пожал плечами, выслушав «записку» Вревского, и его недоумение можно объяснить примерно так: «Барон Вревский, — наверное, думал он, — прекрасно справляется с этими «хищными нравами», а вот как он будет резать кроткое оправославленное население, ещё неизвестно». Зиссерман не без злорадства доложил Ипполиту Александровичу об отказе. Тот «ничего не сказал, но по привычке посмотрел исподлобья, что означало у него тайную досаду». Вообще же Зиссерман подозревал Вревского в крайнем эгоизме. Хотя тот ни с кем не был груб, скупости за ним не водилось, но всё это «на такой лад, что никто его особенно не любил». У него не было явных врагов, но не было и преданных друзей. О нём знали, с ним считались, но он держал людей на расстоянии, ни в ком не принимал горячего участия, с подчинёнными был безучастно презрительным, патологически не мог признавать свои ошибки. Заметно, что он чем-то здорово раздражал своего секретаря, может быть, своим «стародавним барством», «...страстью окружать себя приживалами, арапчонками, бульдогами, большой крепостной и некрепостной дворней, фаворитами и пр. Третировалась эта компания тоже чисто по старым барским преданиям; преимущество не оказывалось ни арапчонку, ни бульдогу — ко всем презрительное отношение». О Юлии Петровне Зиссерман высказался однозначно: «...сиявшая молодостью, красотой, образованием». Он встретил супругов где-то за Ростовом, они возвращались на Кавказ из орловского имения. Генерал катил с юной женой и её сестрой в открытом шарабане. На дорогах была распутица — март месяц, дорожный плащ барона сплошь заляпался весенней грязью. Он сам правил лошадьми — женщины пищали и хохотали — и казался очень симпатичным. За четыре месяца до своей смерти. После Смольного института Юлия приехала в Ставрополь к отцу, здесь в скором времени сыграли и свадьбу. И если княгиня Ланская считала «позором» отдать дочь за «воспитанника», то Варпаховские, думается, с радостью согласились на эту честь. В декабре 1855 года Ипполит пишет брату Борису в село Голубово Псковской губернии: «Я тебя ещё не известил о моём очень скором браке с Юлией Варпаховской. Я уверен, что ты примешь живое участие в моём счастии, и я хочу надеяться на твоё любезное отношение к Юлии, которая со своей стороны расположена уже к вам. Жюли будет 18 лет (скорее всего, описка — 16 лет. — М. К.); она блондинка, выше среднего роста, со свежим цветом лица, блестящими умными глазами; добра бесконечно. Ты можешь подумать, что описание это вызвано моим влюблённым состоянием, но успокойся, это голос всеобщего мнения»[11]. Дом во Владикавказе, где Вревский поселил молодую жену, вести было непросто. Постоянные гости — цвет русской армии и их жёны, сосланные знаменитости, дети от умершей черкешенки, сестра Наталья с гувернанткой мисс Босс. Каково окунуться во всё это после беззаботного родительского дома? Вскоре Вревский снова пишет в Голубово: «...Мы, слава Богу, живы, здоровы и понемногу привыкаем друг к другу... Я, впрочем, не теряю надежды, что мы сделаемся настоящими друзьями». Значит, они не были «настоящими друзьями», что же мешало? Что может быть проще, чем подружиться с таким кротким ангелом, каким по описанию была Юлия Петровна? Или за внешней мягкостью, приветливостью и послушанием крылся характер, может, только озорной, а может, и строптивый? Кто расскажет об этом? Никто. Этикет запрещал со всей откровенностью говорить о молодых знатных особах. Ипполит завещал похоронить себя рядом с братом Павлом в Успенском монастыре в Крыму или во Владикавказе около храма, сооружённого на его средства. Сослуживцы же и грузинская знать хотели распорядиться по-своему и уговорили юную вдову похоронить его в Телави. Она уступила. Однополчане не успокоились и принялись сооружать генералу памятник. В архиве Вревских сохранилась «записка», отражающая все страсти, которые разгорелись вокруг этого. Сослуживцы и именитые кавказцы сами так поверили в то, что растроганно наговорили заплаканной вдове о его славе и «великой чести», которой он заслуживает, что стали доказывать, будто памятник — именно то, что достойно увенчать память героя. А поскольку герой знаменитый и народный — за пожертвованиями дело не станет. Далее в «записке» сказано, что «...осуществить преднамеренно дело не представлялось возможным (не собралось достаточно средств)». Деньги собирали четыре года. Потом брат покойного дал шестьсот рублей, и дело пошло на лад. Памятник и теперь стоит в городе Телави — из чугуна, с решёткой, заказанной в Париже. Всё это сказано не для того, чтобы заставить усомниться в достоинствах генерала, а для того, чтобы наглядно показать ту разницу, что существует между легендой и жизнью. Если обозначить жизнь человека за одно целое, то девять десятых из этого целого мы никогда не узнаем. Нам не дано узнать о людях, которые не оставили своих имён в истории, но так же мы не узнаем и о тех, кто не ушёл в забвение — был увековечен и знаменит. Слава — только сверкающая верхушка огромного айсберга, одна десятая его часть, тающая в тумане времён. Остальное и вовсе же скрыто от постороннего взгляда. Поэтому, рассказывая о Вревском, Александре II, Фанни Лир и Пупареве, да и о самой Юлии Петровне, и автор и читатель должны твёрдо помнить и знать, что речь идёт только об одной десятой их жизни. Девять десятых — это то, чего нет ни в этой, ни в какой другой документальной книге. Нет и не может быть. Это правда, любезный читатель, её надо уметь принять.

ПРИ ДВОРЕ...

«1853 г. Жена моя Любовь Дмитриевна Пупарева поднесла чрез почту Ея Императорскому Высочеству Великой княгине Марии Николаевне собственной работы акварельный рисунок плодов с натуры (апельсин целый и в разрезе, малина, земляника и ежевика)». «1854 г. В день тезоименитства императрицы Великая княгиня Её Императорское Высочество Мария Николаевна поблагодарила Любовь Дмитриевну за присланные рисунки и подарила браслет и серьги».(Из записей коллежского асессора К. В. Пупарева)

«...Я понимаю, как трудно получить согласие государя; я боюсь, что в наше время эта милость даруется чрезвычайно редко, но умоляю Вас и Н. И. Вольфа и других, знавших И. А. и имевших влияние, добиться этого. Я, конечно, смотрю на этих детей как на своих собственных, никогда их не оставлю своим попечением и постараюсь, насколько мне это будет возможно, сделать их людьми, достойными их отца...» — писала Вревская брату мужа Борису о присвоении фамилии отца детям Ипполита Александровича (незаконнорождённым от черкешенки Терской), носившим фамилию Терских. В это время, в 1858 году, Юлия Петровна с семьёй — тремя приёмными детьми, старший из которых был ей почти ровесник, — жила в Тифлисе. Можно представить её отчаяние, растерянность перед будущим и ту нечаянную радость, когда государь откликнулся на просьбу. Она получила приглашение ко двору и глубокой осенью отправилась в Петербург. Представим: Петергоф, низкие тяжёлые облака, на душе тоскливо; она без любопытства смотрела на дворец, на расчищенный от снега парк и закутанные фонтаны; экипаж остановился перед подъездом у дворца, и холодно-вежливая фрейлина провела в низкую комнату с тёмной мебелью и крошечными окнами; не решаясь сесть, Юлия Петровна подошла к зеркалу поправить причёску — и увидела позади себя императора. Это было так неожиданно, что она застыла, не в силах оборотиться. Он подошёл ближе и ласково заговорил с её отражением. И всё ушло: и серость дня, и неловкость, и тревога. Случилось то, отчего каждый вечер, стоя на молитве, она будет повторять: «Господи! Спаси Царя и услыши ны, в он же аще день призовём Тя». Дети были приняты в привилегированные учебные заведения, получили фамилию отца и наследовали земли Баталпашинского округа, которыми был награждён их отец, а сама она стала почётной дамой в свите императрицы. Девочка из незнатной дворянской семьи, прекрасно образованная, но не имевшая случая блеснуть, вдруг обрела возможность общаться со светскими людьми, не только придворными, но и лучшими людьми искусства, военными, учёными; и в свою очередь была ими замечена. Вот что писал известный литератор граф Соллогуб. «Ведя светский образ жизни, Юлия Петровна никогда не сказала ни о ком ничего дурного и у себя не позволяла никому злословить, а, напротив, всегда в каждом старалась выдвинуть его хорошие стороны. Многие мужчины за ней ухаживали, много женщин ей завидовало, но молва никогда не дерзнула укорить её в чём-нибудь, и самые злонамеренные люди склоняли перед ней головы. Всю жизнь свою она жертвовала собой для родных, для чужих, для всех. Юлия Петровна многим напоминала тип женщин александровского времени, этой высшей школы вкуса, — утончённостью, вежливостью и приветливостью. Бывало, слушая часто незатейливые, но всегда милые речи, я думал: как желательно в нашем свете побольше таких женщин и поменьше других». Жизнь придворной дамы — не такое простое дело, именно дело, а не развлечение. Это жизнь на виду, когда всё время подчинено выполнению многочисленных обязанностей, от скучных до приятных, но всегда почётных — и только на взгляд пролетария всё это было пустой тратой денег, — а между тем это была одна из великих традиций, без которых нет государства. Дармштадтская принцесса — предмет обожания молодого цесаревича, восхитившая грацией и умом В. А. Жуковского, — эта девочка вместе с Великими княжнами и свитой в сороковом году подъезжает к Петербургу. В ридикюлях у них меховые маски, чтоб не обморозить лицо, у охраны — наизготове ружья, чтоб отстреливаться от волков, а в сундуках русские платья, в которые они переоденутся, въехав в русскую столицу. Ей предстояло научиться любить щи и кашу, а поверх одеяла класть не плюмо (покрывало на пуху), а, по русскому обычаю, — шёлковый салоп. Венчалась Мария Александровна в белом шёлковом сарафане, на голове сиял драгоценными камнями русский кокошник. Зимними ночами любила кататься в одном только домашнем платье. Гуляла до изнеможения, так что одежда делалась вся мокрая, а вернувшись, залпом выпивала большой стакан ледяной сельтерской воды и принимала холодный душ в шкафу. Была добра и это качество сохранила до конца своих дней. Именно при ней сотнями стали ехать на жительство в Россию немцы-соотечественники, и всех она старалась принять и помочь найти занятие. Вскоре просителей сделалось столько, что Мария Александровна, поначалу не умевшая отказать, пряталась от них, а потом, по воле императора, издала указ, что в России могут жить только те, кто имеет занятие, а прочим давала денег на обратную дорогу. О её характере говорит небольшой эпизод — она назначила пожизненную пенсию в 400 рублей камер-юнгфере, укравшей дорогое жемчужное ожерелье. Посочувствовала пылкой любви воровки к молодому проигравшемуся врачу, для которого та пыталась, продав жемчуг, достать деньги. Мужа любила до самоотречения. Не отсюда ли это желание быть близкой, русской, своей? Если он с утра уезжал в Государственный совет и возвращался только вечером — обедать, она даже не завтракала без него и целый день ходила голодная. После Екатерины II русские царицы не правили Россией, но занимались благотворительностью — Мария Александровна вместе с хирургом Пироговым создала в стране Общество Красного Креста, которое живо до сих пор, и попечительствовала образованию молодёжи. Была и ещё одна сторона деятельности, мало известная в русском обществе, — покровительство людям искусства. Любимым обществом Марии Александровны были (и защищённые ею от произвола цензуры) князь Вяземский, Фёдор Тютчев, граф А. Толстой. Поэты сложили ей вроде гимна:

Согревала домашний очаг; как простая крестьянка, родила восьмерых детей; трудилась на ниве образования, медицины, милосердия; а могла и в ноги государю броситься и просить за кого-нибудь — сохранить чью-то жизнь. Такая бы и в Сибирь пошла. На серебряной свадьбе сказала: «Да, я имела много печали, но также много счастья и благополучия». Маршруты царской семьи известны: Царское Село, Петергоф, Павловск, где так понравились во дворце часы с боем и куда императрица с императором ездили в английском экипаже — послушать музыку в павильоне в саду. И государь сам правил лошадьми. Ездили в Гатчину, в Александрию, летом — в Ливадию, в Крым, но самым любимым было Царское Село. Ещё был Монплезир — маленький дворец на берегу Финского залива... В саду пили чай, разливала какая-нибудь фрейлина (может быть, и Юлии Петровне выпадала удача быть хозяйкой за царским самоваром), а с моря неслись русские песни — это кадеты в шлюпках подплывали совсем близко; дамы вышивали, кто-нибудь читал вслух. Каждый год путешествия за границу, за годы своей придворной жизни Вревская побывала вместе с императрицей во Франции, Италии, Сирии, на лучших курортах Европы, в Африке, в Палестине, Иерусалиме. Её альбомы тех лет пестрят автографами политиков, принцев, пашей, знаменитых певцов и поэтов. Путешествия сделались её страстью; она собиралась съездить в Индию, Испанию, Америку, о чём после не раз писала Тургеневу. А зимой — Петербург с его чопорным этикетом, Зимний... Холодный блестящий паркет, по нему, цокая когтями, впереди императора бегут две собаки — рыжая и чёрная. Все, кто знал царскую семью, обязательно отмечали, как она проста в обращении — это признак высшего тона, Вревская сама была такой. На Пасху императрица выходила в парадную залу в белом чепце, в кашемировом капоте с бриллиантовой брошью на груди и с корзиной, полной фарфоровых яиц. Государь позволял целовать себя в щёки, но, как правило, яиц не дарил, может, только изредка доставал из корзины красное мраморное и подавал бледной красивой рукой, в знак особого расположения. Во время войны императрица отказалась шить новые платья, а все сбережения отдала вдовам, сиротам, раненым и больным. А через два года «сухо и долго кашляла. Зародыш её смертельной болезни разрастался. Её катали на кресле по комнатам, и несколько раз в день она вдыхала кислород посредством воздушных подушек для облегчения дыхания. В 1880 году, 22 мая, на пятьдесят шестом году жизни, скончалась. В суматохе не успели позвать детей. Она очень жалела об этом». Приёмный сын Юлии Петровны барон Терский-Вревский окончил Пажеский корпус и служил в чине камер-юнкера. Женой его стала Наталья Варпаховская, сестра Юлии, красавица с античным профилем. Ни Наталье, ни Николаю брак этот счастья не принёс. Черкесская кровь не мирилась с фривольными намёками на её прошлое, он ревновал жену, бил и без конца упрекал. Служить не хотел. Одно время увлекался исцелением страждущих в невской воде. Его вообще тянуло к воде. И, считая свою жизнь ненужной и конченой, он оборвал её, бросившись с городского моста. Императрица по-своему истолковала неудачную семейную жизнь сестры своей приближённой дамы, усмотрев в ней подтверждение придворным слухам о том, что Наталья до брака испытала внимание Высокого лица. И поступила, как поступает всякая женщина: удалила Юлию Петровну от себя, но, видимо, потом чисто по-русски раскаялась в своём поступке — во время войны интересовалась её делами, выражала, как и император, заботу о её судьбе и здоровье. «Ваше Императорское Высочество, — писала Ю. П. Вревская Великому князю Константину Николаевичу, — вот уже два месяца, как я в Петербурге, где я снова поселюсь, и до сих пор не имела счастья ни встретить Вас, ни увидать даже издали. На первой неделе поста я была один раз в церкви, в Мраморном дворце, но на следующий день письмом от ген. Комаровской получила запрещение от Е. В. Великой княгини когда-либо приходить туда. Не умею выразить, как мне было это больно, обидно, грустно; тем более что в этот день именно я горячо молилась о счастье всех, которые близки Вашему сердцу. Простите... неуместность этих строк. Я ничего не прошу. Это от полноты душевной хотелось выразить Вам беспредельную и, к несчастью, ненужную преданность. Да пошлёт Милосердный Господь Вам здоровья и удачи во всём. Вашего Императорского Высочества верноподданная баронесса Юлия Вревская Литейная, № дома 27».

ЦАРСКАЯ ОХОТА

(Отступление от темы №1)

«Десятого декабря 1862 года Александр II в 85 вёрстах от Москвы охотился на медведя, которого и убил, и подарил обществу Владимирской губернии, В память этого события Московское общество охоты в 1866 году испросило Высшего позволения носить членам общества значок медведя на фуражке и пуговицах».(Из записей коллежского асессора К. В. Пупарева)

Александр был прекрасным охотником, в отличие от батюшки своего Николая Павловича. Тот обыкновенно мазал, но на егеря — который под руку из азарта шептал: «Держите ниже и правее, правее» — цыкал: «Молчать». Егеря этого, Иванова, Александр Николаевич из уважения двадцать лет продержал на службе, когда тот уже меток не так был, а напоследок наградил золотой медалью с надписью «Благодарю» и своим портретом. Охоты всегда устраивались летом и зимой. Весной в лес не проберёшься, топко. Приглашались русские генералы, иностранные послы, английские, германские наследники, гостившие при дворе. Не везло обыкновенно персидскому шаху — тот почему-то наезжал в самую распутицу. Неизвестно до сих пор, что больше восхищало иностранных гостей: меткость государя, охотничий азарт или блины с зернистой икрой и русской водкой — они подавались к завтраку прямо в лесу, в глуши, за длинным столом.