Бега [Юрий Александрович Алексеев] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Юрий Алексеев БЕГА сатирический роман

Вступление

Писатель Юрий Алексеев стал «официальным» писателем не сразу. В советское время можно было писать талантливые произведения, но если ты не был членом Союза Советских Писателей, тебя писателем не считали. И еще «непризнанный» писатель трудился простым журналистом в газете «Советский спорт». Заканчивались пятидесятые годы прошлого столетия. Находясь на переднем крае советского спортивного движения, «товарищ Алексеев» стал писать остроумные фельетоны, выявляя недюжинное юмористическое и сатирическое дарование. Вскоре его заметили и пригласили сотрудничать в газету «Вечерняя Москва», после чего в течение нескольких лет подписчики газеты «балдели» от удовольствия, читая искроносные фельетоны Юрия Алексеева. А затем молодой фельетонист был «проглочен» журналом «Крокодил» и стал одним из любимых его сотрудников. Здесь мастерство журналиста приобрело, как говорят, вторую космическую то есть, писательскую скорость. И в свободное от командировок по нашей великой Родине время он присаживался за свой сатирический роман «Бега». Сам автор по большому счету (в отличие от автора предисловия) игрой на ипподроме особенно не увлекался — ну, от силы пару раз «снял», как говорят натуральные игроки, рублей по семьдесят. Но подноготную единственного в те времена в нашей стране злачного прибежища изучил досконально. Однако, ипподром, как таковой служит лишь «пусковым механизмом» в развитии событий, связанных с алчностью нелепо и вдрызг проигравшегося на бегах персонажа. А виной всему стала картина деревенского придурка-дальтоника «Голубой козел», за которую в «самом городе Парижу» платили баснословные деньжищи. Эта картина и становится двигателем занимательных и остроумных сюжетных коллизий, в центре которых оказывается редакция газеты, ее многочисленные сотрудники, окологазетные дельцы, разного сорта прохвосты и, разумеется, богема и липнувшие к ней личности с неопределенным прошлым… Все, как сегодня, хотя до открытия в нашей стране беспредельного количества казино и игровых автоматов оставалось еще приличное количество лет… Роман изобилует колоритнейшими персонажами: все куда-то бегут и что-то неведомое ищут. За этой беготней иронично наблюдает автор, а вместе с ним, не сомневаюсь, будут безудержно веселиться и читатели, поражаясь современности характеров и сюжетных поворотов… Ведь все мы, как и герои этой книги, находимся в постоянных бегах за неизвестно чем, надеясь все-таки поймать «емелину щуку», чтобы жить «по щучьему велению, по моему хотению»…Аркадий Арканов,азартный человек

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Фортуна

Глава I Лишняя копейка

Ночью по крышам катались драные коты и грохотали так, будто они были в сапогах. В город пожаловала весна. Утром, когда затихали подворотни и чердаки, горожане выходили на улицу и смотрели в небо. Небо было чистым. Нежно дымился под солнцем влажный асфальт. Воздух отдавал маникюрным лаком и «Лесной водой». Горожанин становился мечтательным и думал о вечном обновлении природы, пока не приходил к выводу: надо делать ремонт. Мечтатели устремлялись в магазин «Уют» и возвращались с поленницей обоев через плечо. Одновременно в разных концах города начались облавы на вольного маляра. Маляры высокомерничали. Всю зиму они простояли за так и теперь брали свое. В ремонтном ажиотаже за маляра был принят и плакатист Станислав Бурчалкин. С пучком колонковых кистей в руках он возвращался из рекламбюро, когда к нему пристроился мечтательный семьянин и начал зазывать на квартиру. Художник с трудом отлепил от себя нанимателя, но тот не успокоился и продолжал семенить сзади, нежно пощипывая мастера за рукава. — Не хватайтесь за поручни уходящих вагонов, — сказал плакатист, остановившись, и, провожаемый горячим шепотом об исключительных условиях подряда, зашагал проходными дворами в сторону ипподрома. Кузница лошадиных кадров откликнулась на приход весны в числе первых; заборы на ближних подступах к ипподрому пестрели свежими афишами:

На дорожке ипподрома застенчиво суетились воробьи. С утра на конюшню привели пополнение рысаков, и отощавшие за зиму пичуги оживленно делились видами на урожай. До начала заездов оставалось больше часа, но на трибунах уже толкались знатоки с фиолетовыми губами. Они щелкали секундомерами, слюнявили химические карандаши и лихорадочно размечали программки, приговаривая: — Это уж точно! Как в шведский банк!.. Знатоку обычно известны и скорость ветра, и состояние дорожки, и самочувствие конюха, и родословная лошади до седьмого копыта. Разбуди его ночью и спроси: «Кто такой Квазимодо?» И, не размыкая век, он живейше ответит: «Жеребец от Кваса и Зимушки». И уж, само-собой, знатоку до смешного ясно, как сложится любой забег, кто кого обставит на корпус или полшеи. Он глубоко верующий человек и, стоя на трибунах, заранее прикидывает: — Выкупить пальто — полсотни, за квартиру — десять, четвертак — в кассу взаимопомощи… Остальные просто некуда девать! После финального заезда он идет пешком в неоплаченную квартиру, утирая слезы ломбардной квитанцией. Он бледен, зол и готов выпороть себя вожжами. Но вожжей ему не дают, и через день он снова на трибунах и, ревниво озираясь по сторонам, шепчет: — Верная комбинация… Как в шведский банк! Но сегодня знатоки держались одной кучей и обсуждали последнюю ипподромную новость: любитель скачек Ян Пшеничнер ездил в отпуск к брату в Одессу, проигрался, но зато купил на толкучке редкостную картину и заработал чуть ли не двадцать тысяч!.. Событие всколыхнуло азартные беговые умы. Больше всех горячился Оракул — несчастный красноглазый жучок в пальтишке с обглоданными пуговицами. Он то лез в самую кучу и ложился небритым подбородком на плечо завсегдатая Акимушкина, то отбегал на значительное расстояние и прикидывал что-то на грязноватых пальцах. Кроме табачной трухи в карманах жучка давно ничего не водилось. Сумма его ошеломила. В голове гудело, как в бочонке, и он хватался за нее и кряхтел, будто насаживал на нее обруч. — Двадцать тысяч новыми, — прокричал ему в ухо Акимушкин. — Это же ни одна лошадь не привезет! Оракул застонал. — Не может быть, — включился пессимист по прозвищу Копыто. — Что же это за картина? Что за Рафаэль этот Пупырев? — Никакой он не Рафаэль! Это мой сосед с улицы Карпеля, — убежденно сказал Акимушкин. — Как сейчас помню, он сбежал за кордон в тридцать шестом… — Вместе с Федей Шаляпиным, — добавил для солидности кто-то. — Только в газетах об этом не писали. — Кто же об этом станет писать, — перешел на шепот Акимушкин, — если Пупырев поплевывает теперь на всех с Эйфелевой башни, а вечерком ест не спеша омара. Интеллигентный Акимушкин не ел с утра и про омара сказал особенно доходчиво. — О черт, он… он ест омара! — беспричинно ожесточился Оракул. — А что вы думали? — подлил масла в огонь Копыто. — Это же наш человек… На улице Карпеля дураков не водится.Большие рысистые испытания

приз открытия сезона

для кобыл старшего возраста

— Как бы не так! — взвился Оракул. — И ноги его на улице Карпеля не было. Слова эти были встречены в штыки. На Оракула злобно зашикали, а Акимушкин на высоких нотах сказал: — Нет, вы только на него посмотрите! Однако Оракул смотреть на себя не позволил, для чего убежал на лестницу, где опять начал прикидывать на пальцах сумму, обкусывая попутно заусенцы. За этим занятием и застал его Станислав Бурчалкин. Завидев художника, Оракул быстро застегнулся на осколки пуговиц и сделал приветливое лицо. Бурчалкин отвел глаза в сторону. Это означало, что денег он не даст. — Нет-нет, вы меня не поняли, — засуетился Оракул. — У меня всего-навсего вопрос. Вы знаете Николая Пупырева? — Откуда такие духовные запросы? — сказал Бурчалкин. — Уж не собираетесь ли вы начать новую жизнь в искусстве? — Не надо смеяться. Скажите, он действительно великий художник? — Великим художником, дорогой Аркадий Иванович, при жизни признан один Нерон. Остальные устраиваются, как могут. — Но позвольте, двадцать тысяч и Нерону не снилось!.. — Слышал, слышал, — перебил Бурчалкин. — Поговорим в другой раз. Мне надо глянуть на лошадей. Стасику было не до Нерона. Он собирался ограбить ипподром и в условленном месте ожидал гонца от Багдадского вора — неразговорчивого наездника Квашенинникова. Знатоки относились к «вору» уважительно и складывали о нем устные легенды. Сказывали, например, что он знает особенное трын-сено и потому может выиграть на любой лошади, даже на рысаке конного милиционера Зеленихина, охранявшего в дни футбола кассы стадиона «Авангард». Весточка от Квашенинникова запаздывала, и Бурчалкин мучался нетерпением, а гонец — бездельник, старший конюх Евстигнеич посиживал себе на перевернутом ведре и лениво скоблил казенной карчеткой фиолетовую цифру 17, проставленную ему на щиколотке в городском доме трезвости. Цифра, по чести говоря, ему не мешала, но он сводил ее в знак протеста. — Лучше бы уж постригли, — ворчал он, трудясь. В самый б раз к праздникам… А то развели химию, паразиты! Ни сердцу ни уму. Расписались!.. Скоро «не приносить!», «не распивать!» на ногах рисовать будут… — Ты чего расселся, как в электричке? — набросился на помощника Багдадский вор. — Тебе где надо быть, а? — Где надо, там меня нет, — рассудительно определил Евстигнеич. — Долг не велик, успеется…

— Я тебе покажу «успеется»! Дело есть дело, сколько можно повторять? Огорченность мешала Евстигнеичу сосредоточиться, и Квашенинникову пришлось разъяснить дело трижды. — Все понял? — спросил он напоследок для верности. — Все, — сказал Евстигнеич, хотя понял далеко не все. — Отнести, значит, на ярус полтинник долгу и… — Не полтинник, а пятьдесят одну копейку. Точь-в-точь. — Ну да, значит, пятьдесят одну, лишнего не сорить и галопом, значит, обратно. Евстигнеич опустил штанину, выбил пиджак о коновязь и пошел на трибуны, размышляя о вреде химии. Последняя мысль привела Евстигнеича к буфетной стойке, где вокруг него табуном сгрудились знатоки.

— Ну как там? Кто в шансах?

— Так ведь лошадь вроде человека — ее понять надоть…

Знатоки поняли: интеллигентный Акимушкин проворно расстегнул интеллигентный портфель, Копыто полез за пазуху и достал раскладной стаканчик, употреблявшийся некогда для бритья.

Евстигнеич опорожнил стаканчик и обвел подобревшими глазами окружение.

— Сегодня, значит, не поедем, — сказал он. — Отдыхать будем. Лошадь — она не деревянная!

Евстигнеич постучал по дубовой стойке, отчего из кулака выскочила монета и покатилась вниз.

Конюх длинно выругался и, нагнувшись, принялся разгребать колени знатоков.

— Сдвинься в сторону: копейку обронил!

— Да шут с ней, на тебе двушник! — предложил Копыто. — Кто поедет, скажи? Кто в шансах?

Евстигнеич приложил двушку к полтиннику и пожевал губами.

— Надо полагать, Жнея и Казбек… Им полведра овса лишку задали.

Не успел Евстигнеич выбраться на верхний ярус, как по ипподрому уже пронесся слух: «Квашенинников сегодня не едет. А Жнея в шансах… Как в шведский банк!»

Бурчалкин нервно посматривал на часы. Время поджимало. Наконец он сам заметил в толпе расслабленного конюха и бросился ему навстречу.

— Быстро… долг, — проговорил он ему сжато, как сквозь зубную щетку. — Быштро!

— На, держи, — сказал безответственный Евстигнеич и, в нарушение заповеди «лишнего не говорить», прибавил: — Мелочный ты, однако, человек, как я погляжу.

— Топай, топай, отец, я не люблю критики снизу.

Стасик подбросил на ладони полтинник и двушку. Пятьдесят две копейки были условной шифровкой. Они обозначали, что в первом заезде победит лошадь № 5, а во втором — № 2. Не теряя времени Стасик ринулся в кассы. Там была давка. Слухи сделали свое дело: знатоки дружно ставили на Казбека и Жнею.

— Пять — два… Сто билетов, — проговорил Стасик, отпихивая от окошка Акимушкина. Интеллигент слабо заурчал, но покорился.

Вернувшись на трибуны, Стасик развернул программку. В заезде было девять лошадей. Под номером пять выступала Икота — рыжая кобыла от Иконостаса и Тачанки.

— Кого играем? — спросил, подсаживаясь, Оракул.

— «Даму с камелиями», дорогой Аркадий Иванович. И предупреждаю: режиссура собственная, осветителей и суфлера не требуется.

— Вы все шутите, а я только что с конюшни, — понизил голос Оракул. — Есть сведения. Сыграйте Казбека и Жнею…

Аркадий Иванович, он же Оракул, был профессиональным беговым доброжелателем. Стасик жил с ним в одной квартире и точно знал, что играть Оракулу не на что. Но зато он настырно советовал, причем каждому совершенно разный вариант. Дело было верное. Какая-то лошадь все равно выигрывала, и счастливчик тащил благодетеля в буфет.

Стасик искренно не любил своего соседа. Но сейчас ему нужен был зритель. Свидетель ошеломляющего выигрыша. Потому он не стал больше дразнить бегового жучка и дал ему закурить, разрешив запустить грязноватую руку в пачку.

Затренькал сигнальный колокол.

Наездники в разноцветных камзолах стали выезжать на дорожку. В этот момент через барьерчик падока перевалил захмелевший Евстигнеич.

— Все в порядке? — крикнул ему с коляски Квашенинников.

Евстигнеич замотал головой и показал большой палец. Пояснить словесно он ничего не мог по причине выпадения из речи гласных звуков.

Колокол затих. Лошади развернулись и ломаной шеренгой подтянулись к стартовому столбу.

— По-ошел! — отмахнул клетчатым флажком стартер.

К огорчению знатоков, на Казбека полведра не подействовали. Бег повел коварный Квашенинников на своей костистой, рыжей, как отслуживший якорь, Икоте № 5. Остальные лошади вместе с Казбеком плелись за ней так, будто на финише их ждал не приз, а конокрад.

— Деньги назад! — заголосил Акимушкин и голосил с возрастанием до самого финиша, ибо точно знал, что ничего ему не возвратят.

Багдадский вор победил под улюлюкание взбешенных знатоков. Акимушкин задыхался. Копыто пищал, как подранок.

— Прекрасно! — уронил Бурчалкин. — Так будет каждым, кто верит слухам. Пусть неудачник платит. А мы будем получать. Я не Оракул, но смею заверить, в ближайшем заезде победит сыночек Валенка и Долины — Валидол под номером два.

Вопли не прекращались вплоть до следующего заезда, пока, на радость знатокам, вперед не вышла фаворитка Жнея.

— Ну вот, извольте! — встрепенулся Оракул. — Я же говорил — одна Жнея, и никого рядом!

— Уймите волнения и страсти, — сказал Бурчалкин. — На бегах знание — не сила. У лошади свои планы, а у наездника — свои.

Однако приемистая Жнея ушла вперед на целый столб.

За ней с отрывом следовали вороной Валидол и колченогий Горбунок, погоняемый Квашенннниковым. Близился финиш.

— Жнея! Одна Жнея! — прыгали от радости знатоки.

— Что я говорил? — возликовал Оракул. — Как в банк!

— Я ставлю на тех, кто правит, а не на тех, кто везет, — сказал Стасик. — У меня привычка смеяться последним…

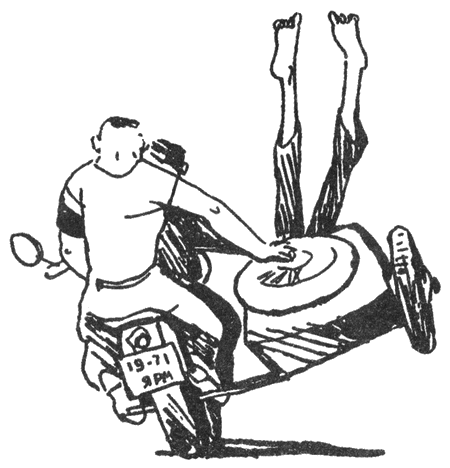

И тут произошло нечто, понятное лишь кругам, приближенным к конюшне. И без того резвую Жнею наездник презентовал хлыстом. Кобыла вскинулась и козлом запрыгала поперек дорожки…

Знатоки ахнули. Потом затихли. И тут же обрушили на Жнею проклятья.

— Только так! — оживился Бурчалкии. — Так будет с каждым! Пусть неудачник платит, кляня свою судьбу… А вот и мой Валидольчик зашевелился. Пять — два… Только так!

Валидол № 2 шилом проскочил мимо застопоренной Жнеи, но за ним прытко рысил голова в голову маленький ишачковый Горбунок. Цифра 1 на его чересседельнике перекосилась и походила на тире.

«Куда он жмет, подлец!» — заволновался Стасик и без всякой надежды быть услышанным закричал:

— Придержи, багдадец!..

Но «багдадец» привстал в коляске, поднял хлыст и стал обхаживать Горбунка быстро и злобно, словно пыльный ковер. Горбунок вытянул, как только позволили позвонки, шею и закончил бег первым…

— Пять — один? — подскочил Аркадий Иванович. — Ну, знаете, это чистый грабеж! Такую комбинацию даже я никому не советовал… Боже мой, какие деньги!.. Ты слышишь, Стасик?

Стасик ничего не слышал. Медленно, словно там была муха, он разжал кулак и с ненавистью смотрел на полтинник и двушку. Пять — два… В чем же дело? Он ничего не понимал. Тем временем Евстигнеич тоже ничего не слышал и не понимал. Он спал, подложив под голову чепрак. Ему снился санитар, запряженный в коляску. На спине санитара проступала лиловая таблица Менделеева.

— Ну как там? Кто в шансах?

— Так ведь лошадь вроде человека — ее понять надоть…

Знатоки поняли: интеллигентный Акимушкин проворно расстегнул интеллигентный портфель, Копыто полез за пазуху и достал раскладной стаканчик, употреблявшийся некогда для бритья.

Евстигнеич опорожнил стаканчик и обвел подобревшими глазами окружение.

— Сегодня, значит, не поедем, — сказал он. — Отдыхать будем. Лошадь — она не деревянная!

Евстигнеич постучал по дубовой стойке, отчего из кулака выскочила монета и покатилась вниз.

Конюх длинно выругался и, нагнувшись, принялся разгребать колени знатоков.

— Сдвинься в сторону: копейку обронил!

— Да шут с ней, на тебе двушник! — предложил Копыто. — Кто поедет, скажи? Кто в шансах?

Евстигнеич приложил двушку к полтиннику и пожевал губами.

— Надо полагать, Жнея и Казбек… Им полведра овса лишку задали.

Не успел Евстигнеич выбраться на верхний ярус, как по ипподрому уже пронесся слух: «Квашенинников сегодня не едет. А Жнея в шансах… Как в шведский банк!»

Бурчалкин нервно посматривал на часы. Время поджимало. Наконец он сам заметил в толпе расслабленного конюха и бросился ему навстречу.

— Быстро… долг, — проговорил он ему сжато, как сквозь зубную щетку. — Быштро!

— На, держи, — сказал безответственный Евстигнеич и, в нарушение заповеди «лишнего не говорить», прибавил: — Мелочный ты, однако, человек, как я погляжу.

— Топай, топай, отец, я не люблю критики снизу.

Стасик подбросил на ладони полтинник и двушку. Пятьдесят две копейки были условной шифровкой. Они обозначали, что в первом заезде победит лошадь № 5, а во втором — № 2. Не теряя времени Стасик ринулся в кассы. Там была давка. Слухи сделали свое дело: знатоки дружно ставили на Казбека и Жнею.

— Пять — два… Сто билетов, — проговорил Стасик, отпихивая от окошка Акимушкина. Интеллигент слабо заурчал, но покорился.

Вернувшись на трибуны, Стасик развернул программку. В заезде было девять лошадей. Под номером пять выступала Икота — рыжая кобыла от Иконостаса и Тачанки.

— Кого играем? — спросил, подсаживаясь, Оракул.

— «Даму с камелиями», дорогой Аркадий Иванович. И предупреждаю: режиссура собственная, осветителей и суфлера не требуется.

— Вы все шутите, а я только что с конюшни, — понизил голос Оракул. — Есть сведения. Сыграйте Казбека и Жнею…

Аркадий Иванович, он же Оракул, был профессиональным беговым доброжелателем. Стасик жил с ним в одной квартире и точно знал, что играть Оракулу не на что. Но зато он настырно советовал, причем каждому совершенно разный вариант. Дело было верное. Какая-то лошадь все равно выигрывала, и счастливчик тащил благодетеля в буфет.

Стасик искренно не любил своего соседа. Но сейчас ему нужен был зритель. Свидетель ошеломляющего выигрыша. Потому он не стал больше дразнить бегового жучка и дал ему закурить, разрешив запустить грязноватую руку в пачку.

Затренькал сигнальный колокол.

Наездники в разноцветных камзолах стали выезжать на дорожку. В этот момент через барьерчик падока перевалил захмелевший Евстигнеич.

— Все в порядке? — крикнул ему с коляски Квашенинников.

Евстигнеич замотал головой и показал большой палец. Пояснить словесно он ничего не мог по причине выпадения из речи гласных звуков.

Колокол затих. Лошади развернулись и ломаной шеренгой подтянулись к стартовому столбу.

— По-ошел! — отмахнул клетчатым флажком стартер.

К огорчению знатоков, на Казбека полведра не подействовали. Бег повел коварный Квашенинников на своей костистой, рыжей, как отслуживший якорь, Икоте № 5. Остальные лошади вместе с Казбеком плелись за ней так, будто на финише их ждал не приз, а конокрад.

— Деньги назад! — заголосил Акимушкин и голосил с возрастанием до самого финиша, ибо точно знал, что ничего ему не возвратят.

Багдадский вор победил под улюлюкание взбешенных знатоков. Акимушкин задыхался. Копыто пищал, как подранок.

— Прекрасно! — уронил Бурчалкин. — Так будет каждым, кто верит слухам. Пусть неудачник платит. А мы будем получать. Я не Оракул, но смею заверить, в ближайшем заезде победит сыночек Валенка и Долины — Валидол под номером два.

Вопли не прекращались вплоть до следующего заезда, пока, на радость знатокам, вперед не вышла фаворитка Жнея.

— Ну вот, извольте! — встрепенулся Оракул. — Я же говорил — одна Жнея, и никого рядом!

— Уймите волнения и страсти, — сказал Бурчалкин. — На бегах знание — не сила. У лошади свои планы, а у наездника — свои.

Однако приемистая Жнея ушла вперед на целый столб.

За ней с отрывом следовали вороной Валидол и колченогий Горбунок, погоняемый Квашенннниковым. Близился финиш.

— Жнея! Одна Жнея! — прыгали от радости знатоки.

— Что я говорил? — возликовал Оракул. — Как в банк!

— Я ставлю на тех, кто правит, а не на тех, кто везет, — сказал Стасик. — У меня привычка смеяться последним…

И тут произошло нечто, понятное лишь кругам, приближенным к конюшне. И без того резвую Жнею наездник презентовал хлыстом. Кобыла вскинулась и козлом запрыгала поперек дорожки…

Знатоки ахнули. Потом затихли. И тут же обрушили на Жнею проклятья.

— Только так! — оживился Бурчалкии. — Так будет с каждым! Пусть неудачник платит, кляня свою судьбу… А вот и мой Валидольчик зашевелился. Пять — два… Только так!

Валидол № 2 шилом проскочил мимо застопоренной Жнеи, но за ним прытко рысил голова в голову маленький ишачковый Горбунок. Цифра 1 на его чересседельнике перекосилась и походила на тире.

«Куда он жмет, подлец!» — заволновался Стасик и без всякой надежды быть услышанным закричал:

— Придержи, багдадец!..

Но «багдадец» привстал в коляске, поднял хлыст и стал обхаживать Горбунка быстро и злобно, словно пыльный ковер. Горбунок вытянул, как только позволили позвонки, шею и закончил бег первым…

— Пять — один? — подскочил Аркадий Иванович. — Ну, знаете, это чистый грабеж! Такую комбинацию даже я никому не советовал… Боже мой, какие деньги!.. Ты слышишь, Стасик?

Стасик ничего не слышал. Медленно, словно там была муха, он разжал кулак и с ненавистью смотрел на полтинник и двушку. Пять — два… В чем же дело? Он ничего не понимал. Тем временем Евстигнеич тоже ничего не слышал и не понимал. Он спал, подложив под голову чепрак. Ему снился санитар, запряженный в коляску. На спине санитара проступала лиловая таблица Менделеева.

Глава II Нечестивый козел

Размерами и прокуренностью комната Бурчалкина напоминала тамбур общего вагона дальнего следования. Хозяин лежал на тахте, занимавшей ровно половину житейского пространства, и находился в привычных размышлениях: «Что же предпринять?» За окном резвилось утро. Солнечные лучи стаями бились о переплет, рассыпаясь по стенам в золотистый пух. Стасик лежа исследовал потолок и прислушивался, как по коридору ходит Аркадий Иванович и ругает государственное устройство. Наконец шаги замерли, и нерешительная рука стала тихонечко морзировать в тонкую дверь. — Меня нет! — крикнул Стасик. — Я ушел в себя. — Прости, сосед, я буквально на минуту. — Аркадий Иванович протиснулся в комнату на полбюста. — Выручите рублем до пятницы, а то форменный суховей в горле. Аркадий Иванович икнул и боковым петушиным взором покосился на флакон с остатками «Шипра». Стасика передернуло: — Да-а, по страданиям вы обогнали Вертера! С этими словами он полез рукой под тахту и достал плоскую флягу с днестровским аистом на этикетке. Аркадий Иванович судорожно и благодарно пошевелил кадыком. Стасик отвинтил пробку и налил полстакана. Аркадий Иванович опрокинул стаканчик и уставился на аиста так, будто ждал от него детей. Бурчалкин понял, но флягу тем не менее убрал. Оракул помолчал, оттаял и почему-то обнаглел. — Мелкий ты человек, Станислав Ильич, — сказал он сварливо, — Евстигнеич правильно тебе это припомнил. Мелкий!.. — Вот так так! Я принес этому умирающему лебедю «живой воды», а он выгнул шею «вопросом» да еще грубит! — Все равно мелкий и невоспитанный, — шипел лебедь, глядя под тахту. — А я, к вашему сведению, был королем, — он повел плечами, будто поправлял мантию, — королем сложных переломов, лучшим хирургом Поволжья. Меня даже приглашали в Москву. Но я отпугнул фортуну перегаром, и она прошла мимо с полным рогом, так и не дав мне ничего… — Бросьте, Аркадий Иваныч. Фортуны нет. — Нет есть! Только она бросает дары через дуршлаг. Да, да! Не елочной кучей, не лавиной, а именно через дуршлаг. Главное, попасть под дырку… Под такую дырку и попал конопатый Колька Пупырев, а по деревенскому просто Пуп. Вранье, что он с улицы Карпеля! Мы росли в Больших Крохоборах на реке Безрыбице. Вместе удили рыбу, играли в бабки и трясли яблони. Но я был коноводом, сорвиголовой, а Пуп не умел ни плавать, ни верхом. Когда играли в бабки, он, кривая рука, с удара разносил стекло в ближайшей избе. Вдобавок он был дальтоником и рисовал листочки коричневыми, а ствол — зеленым. В шестнадцать лет он добыл в соседнем Белужинске тюбики и намалевал… что бы вы думали?.. Зеленую корову с желтым выменем! Мы хватались за животы, как от щавеля. Мы, дураки, смеялись. А его дед, старовер и сектант, поставил его в угол на горох (есть такой милый обычай) и велел таким образом набираться разума… И Коля «набрался». Отстояв положенное, он стянул чистую холстину и нарисовал голубую козлиную рожу с бельмами на глазах и сивой бородой, как у деда. Дед хоть и не пользовался ни в жисть зеркалом, но каким-то чутьем себя опознал и отодрал внука веревочными вожжами. Веревочные — это, я вам доложу, не суконные! Колю пришлось отливать водой. Но он просох, отлежался и снова взялся за кисточки… Дед, понятно, обратно за вожжи… Так у них и пошло. В тридцать девятом я закончил фельдшерское училище и вернулся в Крохоборы большим человеком. Старики снимали шапки и называли меня «Иванычем». А как, спрашиваю, наш Пуп? Не протер его дед вожжами? А Пуп, представьте, забрал свои помалевки и смотался в Одессу… Простору, видите ли, ему после вожжей захотелось… Ну, ладно! Проходит год, и от него — письмо. Думаете, из Одессы? Из Парижа… Каково? У нас дальше Белужинска люди не выбирались, а тут тебе натуральный Париж! О нем и толком-то никто не знал. (Я, признаться, так разволновался, что выпил недельный запас спирта.) И писал он нам, что поезда в Париже ходят под землей, а народ — ест лягушек. По селу, конечно, поползли слухи: «Париж город овражистый и голодный, коль до лягушек добрались». Но потом Коля прислал деду сапоги с бархатной оторочкой, и суждение о Париже изменилось. Из дальнего Заозерья шли ходоки глянуть на французскую обувку. Дед повесил сапоги рядом с ходиками и не снимал со стены до самой смерти. И козлиный портрет свой он тоже полюбил, и тоже посадил на гвоздик. Ну, да бог с ним, с дедом. Но Пуп — вот что интересно! Как он ускользнул в свой Париж? На каком пароходе? И почему его помалевки стоят таких бешеных денег… Вожжи ему, что ли, зачлись! Ведь теперь за его ранними картинами гоняются как за воблой, а платят как за бамбукового медведя. Редкость! А когда-то эта «редкость» валялась в коровнике на краю Больших Крохобор, а «великий» художник спал на кулаке и рукавом укрывался. Это я вам точно говорю. Так бы он и продремал, но вот — фортуна! Я — бывшая надежда сельской хирургии — разношу за стаканчик слухи с конюшни, а дальтоник — чудной все-таки город Париж — прыгнул из коровника на Эйфелеву башню. Теперь он, везун, поплевывает на меня с высоты и трескает каждый день омара. Вот что значит не родись красивым… Фортуна! И Пшеничнеру — тоже, между прочим, дико повезло. Как он раскопал какую-то пупыревскую картину в Одессе — чудеса! Чистой воды фортуна!! Ведь столько лет прошло… Но ничего, еще осталась одна картина — тот самый «Голубой козел». Ее никому не раскопать! Только один человек может это сделать. Он беден и болен. Но он найдет денег на дорогу, а нет, так пойдет в деревню пешком! В комнате повисла подвальная тишина. Со двора доносилась одиночная сухая стрельба доминошников. Кто-то надсадно звал Петьку завтракать. Жирный голубь цокал лапами по карнизу.

— И «бедный, больной человек» твердо намерен шагать в Большие Крохоборы? — раздельно проговорил Стасик.

— Еще бы! Без отдыха и привалов.

— Ну-ну. Передайте пешему привет. Мозолин и платок я вышлю ему бандеролью в Крохоборы.

— Это для чего же мне твой платок?

— Будете вытирать слезы на поминках. Вашего козла давно нет в живых. От него осталось не больше, чем от сапог с бархатной оторочкой.

— Много ты понимаешь! — сказал Оракул. — Плакать мне не придется. — Три года назад я ездил хоронить сестру и знаю…

— Что вы знаете? Что же вы примолкли?

— Никому и ни за что! — Аркадий Иванович замотал головой, будто вынырнул из Безрыбицы и желал теперь освободить уши от воды. — Не скажу ни за какие деньги!

— При чем тут деньги? — Стасик полез рукой под тахту, снова достал фляжку с аистом и поставил ее на стол. — Простите, на чем мы с вами остановились? Вы что-то рассказывали про сестру…

Аркадий Иванович зашаркал ногами по полу, словно собирался его отциклевать. Фляга гипнотизировала Аркадия Ивановича, отнимала все мысли и не давала присочинить на ходу что-либо путное. Он мог сказать только правду, накрепко засевшую в голове, но этого ему как раз и не хотелось.

— И этот человек еще говорит о воспитанности, — сказал Стасик, наполняя стакан, нацеливаясь на него самым определенным образом. — Ну?.. Я долго ждать не буду: у самого в горле сухо…

— Не трогайте стакан! — прохрипел Аркадии Иванович. — «Козел» по-прежнему в нашей деревне… Да, да, в Крохоборах. Он хранится у Герасима блаженного… Отдайте коньяк!.. У них там секта и Козел отпускает грехи. Козел отпущения… ясно?

Аркадий Иванович утихомирил дрожащие руки и залпом выпил.

Минутой позже он зачмокал губами и обмяк на стуле, словно пальто, рухнувшее с вешалки.

Стасик заметался по комнате. Потом остановился у окна. Тугой голубь камнем полетел вниз. Доминошники размашисто обмолачивали щербатый стол. По-прежнему звали Петьку. Петька молча корчил рожи, спрятавшись за дворовый гараж.

— Фортуна, конечно, есть! — сказал Бурчалкин. — Не домком же послал мне Оракула!

Он переложил спящего на тахту, прикрыл дверь и с блудливой улыбкой выскочил во двор.

Антикварный магазин помещался почти рядом с ипподромом, в старом доме с минаретными окнами, Ян Пшеничнер, лысоватый пухлый человечек с влажными маслиновыми глазками, сидел в узком подвальном отсеке, забитом картинами, люстрами и вазами. Вазы поражали своими размерами. Их можно было выставлять разве что у ворот города для удержания неприятеля.

На столе директора лежали потертые нарукавники, школьная непроливашка и пачка сигарет «Махорочные». Ян Пшеничнер очень заботился о наглядной бедности.

С этой же целью он по три месяца задерживал квартплату и одалживал у соседей по рублю до получки.

Благополучно обогнув вазы-надолбы, Бурчалкин по-свойски присел на угол стола.

— Здравствуй, Янчик, есть дело, — сказал он пониженным голосом. — У меня один нескромный вопрос: сколько дадите за картину Николая Пупырева?

Пшеничнер вспыхнул, задвигался, но тотчас слабость в душе подавил и голосом, полным безразличия, сказал:

— Ты еще спроси, что я дам за иерихонскую трубу? Где ты ее возьмешь? Где?!.

— Спокойно, Янчик, я знаю где. У меня есть точная широта, долгота и даже номер подъезда. Нужны только деньги… Немного — пара сотен.

Стасик рассказал все, что знал, утаив широту, долготу и номер подъезда.

Маслиновые глазки Пшеничнера забегали, отражая работу коммерческой мысли.

— Видишь ли Стася, — начал он, затуманившие обращаясь как бы к самому себе, — разве я спорю? Нет, я не спорю. Дело стоящее. Но в какую эпоху мы живем? Мы живем в эпоху лотерейных билетов. И откуда я знаю, как пройдет твой номер? Я не знаю, как пройдет твой номер. Может, будет автомобиль, а может — зубная щетка. А зачем мне зубная щетка, Стася? У меня трое детей, и каждый ест, как инспектор на именинах.

— Значит, не рискнешь? — помрачнел Стасик. — Благородства не хватает? Понимаю. А сколько дашь за Голубого Козла?

— Десять тысяч с довеском…

— Ты хочешь сказать, восемнадцать?

— Мне как-то ближе двенадцать, — уточнил аккуратный Пшеничнер.

— Я вас понял, — сказал Стасик. — Остановимся на пятнадцати. Будем считать эту цифру исходной.

— Исходите из меня, Стася, — сказал Пшеничнер. — У меня Русланчик ходит в музыкальную школу. А вы знаете, что такое музыкальная школа?

— Я все знаю, — сказал Стасик. — Но не слишком ли дорого цените вы Русланчика?

— А что вы думаете? Очень способный мальчик.

— Я тоже. И постараюсь вам это скоро доказать.

Стасик вышел на улицу. Возле магазина разнеженно купались в лужице ипподромные воробьи. Стасик посмотрел на них и задумался. Истраченные на бегах деньги были последними. Оставалась единственная надежда на старшего брата — Романа, человека доброго, но с предрассудками.

Сочиняя на ходу жалостную легенду. Стасик побежал в газету «Художественные промыслы», где работал предрассудочный брат.

В комнате повисла подвальная тишина. Со двора доносилась одиночная сухая стрельба доминошников. Кто-то надсадно звал Петьку завтракать. Жирный голубь цокал лапами по карнизу.

— И «бедный, больной человек» твердо намерен шагать в Большие Крохоборы? — раздельно проговорил Стасик.

— Еще бы! Без отдыха и привалов.

— Ну-ну. Передайте пешему привет. Мозолин и платок я вышлю ему бандеролью в Крохоборы.

— Это для чего же мне твой платок?

— Будете вытирать слезы на поминках. Вашего козла давно нет в живых. От него осталось не больше, чем от сапог с бархатной оторочкой.

— Много ты понимаешь! — сказал Оракул. — Плакать мне не придется. — Три года назад я ездил хоронить сестру и знаю…

— Что вы знаете? Что же вы примолкли?

— Никому и ни за что! — Аркадий Иванович замотал головой, будто вынырнул из Безрыбицы и желал теперь освободить уши от воды. — Не скажу ни за какие деньги!

— При чем тут деньги? — Стасик полез рукой под тахту, снова достал фляжку с аистом и поставил ее на стол. — Простите, на чем мы с вами остановились? Вы что-то рассказывали про сестру…

Аркадий Иванович зашаркал ногами по полу, словно собирался его отциклевать. Фляга гипнотизировала Аркадия Ивановича, отнимала все мысли и не давала присочинить на ходу что-либо путное. Он мог сказать только правду, накрепко засевшую в голове, но этого ему как раз и не хотелось.

— И этот человек еще говорит о воспитанности, — сказал Стасик, наполняя стакан, нацеливаясь на него самым определенным образом. — Ну?.. Я долго ждать не буду: у самого в горле сухо…

— Не трогайте стакан! — прохрипел Аркадии Иванович. — «Козел» по-прежнему в нашей деревне… Да, да, в Крохоборах. Он хранится у Герасима блаженного… Отдайте коньяк!.. У них там секта и Козел отпускает грехи. Козел отпущения… ясно?

Аркадий Иванович утихомирил дрожащие руки и залпом выпил.

Минутой позже он зачмокал губами и обмяк на стуле, словно пальто, рухнувшее с вешалки.

Стасик заметался по комнате. Потом остановился у окна. Тугой голубь камнем полетел вниз. Доминошники размашисто обмолачивали щербатый стол. По-прежнему звали Петьку. Петька молча корчил рожи, спрятавшись за дворовый гараж.

— Фортуна, конечно, есть! — сказал Бурчалкин. — Не домком же послал мне Оракула!

Он переложил спящего на тахту, прикрыл дверь и с блудливой улыбкой выскочил во двор.

Антикварный магазин помещался почти рядом с ипподромом, в старом доме с минаретными окнами, Ян Пшеничнер, лысоватый пухлый человечек с влажными маслиновыми глазками, сидел в узком подвальном отсеке, забитом картинами, люстрами и вазами. Вазы поражали своими размерами. Их можно было выставлять разве что у ворот города для удержания неприятеля.

На столе директора лежали потертые нарукавники, школьная непроливашка и пачка сигарет «Махорочные». Ян Пшеничнер очень заботился о наглядной бедности.

С этой же целью он по три месяца задерживал квартплату и одалживал у соседей по рублю до получки.

Благополучно обогнув вазы-надолбы, Бурчалкин по-свойски присел на угол стола.

— Здравствуй, Янчик, есть дело, — сказал он пониженным голосом. — У меня один нескромный вопрос: сколько дадите за картину Николая Пупырева?

Пшеничнер вспыхнул, задвигался, но тотчас слабость в душе подавил и голосом, полным безразличия, сказал:

— Ты еще спроси, что я дам за иерихонскую трубу? Где ты ее возьмешь? Где?!.

— Спокойно, Янчик, я знаю где. У меня есть точная широта, долгота и даже номер подъезда. Нужны только деньги… Немного — пара сотен.

Стасик рассказал все, что знал, утаив широту, долготу и номер подъезда.

Маслиновые глазки Пшеничнера забегали, отражая работу коммерческой мысли.

— Видишь ли Стася, — начал он, затуманившие обращаясь как бы к самому себе, — разве я спорю? Нет, я не спорю. Дело стоящее. Но в какую эпоху мы живем? Мы живем в эпоху лотерейных билетов. И откуда я знаю, как пройдет твой номер? Я не знаю, как пройдет твой номер. Может, будет автомобиль, а может — зубная щетка. А зачем мне зубная щетка, Стася? У меня трое детей, и каждый ест, как инспектор на именинах.

— Значит, не рискнешь? — помрачнел Стасик. — Благородства не хватает? Понимаю. А сколько дашь за Голубого Козла?

— Десять тысяч с довеском…

— Ты хочешь сказать, восемнадцать?

— Мне как-то ближе двенадцать, — уточнил аккуратный Пшеничнер.

— Я вас понял, — сказал Стасик. — Остановимся на пятнадцати. Будем считать эту цифру исходной.

— Исходите из меня, Стася, — сказал Пшеничнер. — У меня Русланчик ходит в музыкальную школу. А вы знаете, что такое музыкальная школа?

— Я все знаю, — сказал Стасик. — Но не слишком ли дорого цените вы Русланчика?

— А что вы думаете? Очень способный мальчик.

— Я тоже. И постараюсь вам это скоро доказать.

Стасик вышел на улицу. Возле магазина разнеженно купались в лужице ипподромные воробьи. Стасик посмотрел на них и задумался. Истраченные на бегах деньги были последними. Оставалась единственная надежда на старшего брата — Романа, человека доброго, но с предрассудками.

Сочиняя на ходу жалостную легенду. Стасик побежал в газету «Художественные промыслы», где работал предрассудочный брат.

Глава III Командировка в Помпею

— Где Белявский?! — Вы не видели Белявского? — Да найдите же, наконец, Белявского!!! Деловая и трезвая жизнь газеты «Художественные промыслы» была нарушена внезапным исчезновением рабкора Белявского. Его искали, его спрашивали, его требовали, донимая звонками приемную и отделы. — Нету его! Что? Сами незнаем… Звоните в третьей половине дня, — отвечали в редакции. Но Белявский был нужен всем до зарезу, и наиболее настырные просители являлись в газету лично. Сотрудники изнемогали от их допросов; секретарша приемной Милочка охрипла и заговорила крякающим голосом уличного точильщика, а отдел науки и новаторства полным составом отсиживался в уборной: по комнатам бродил угрюмый изобретатель утюга на жидком топливе и требовал все того же Белявского. Чем только не занимаются люди в большом городе! Служат в мимансе. Скрещивают бумажные цветы. Адаптируют сказки Пушкина. Продают камушки для аквариумов. Пишут рефераты «О себестоимости отстрела страусов для условий Южного Урала» или зарабатывают на хлеб-соль рекламными афоризмами типа «Надувная лодка — лучший подарок молодоженам»… Внештатный сотрудник «Художественных промыслов» Белявский был сорокалетним представительным трепачом. В этом и заключалась его профессия. В жизни он придерживался только одного принципа: все обещать, ни в чем не отказывать и ничего из обещанного не делать. — Вам квартиру? Исхлопочу! Да, в центре, только окна будут на север. — Прописать дядю из Саранска? А племянницу устроить в консерваторию? Подумаешь, делов-то! Эта безотказность и создавала ему репутацию человека, который «все может», благодаря чему он действительно кое-что мог… Гурий Михайлович никогда не служил в стрелочниках, не играл в МХАТе и не был инвалидом. Однако носил значок «Почетный железнодорожник», значился членом Театрального общества, состоял в елочной комиссии Дома композиторов и отдыхал почему-то в лечебнице тяжких травм под Хостой. Пасмурные калеки злобно тыкали в цветущего Белявского костылями, но он оставался невозмутимым и, лишь завидев главного врача, неохотно припадал на одну ногу. Невозмутимость Гурия Михайловича была обоснована и покоилась на крепком фундаменте. Взяток он никому не давал, не грозил и не вымогал. Он только обещал… И за это ему бескорыстно шли навстречу. Весна действовала на Гурия Михайловича пробуждающе и рождала приток фантазий. Возмечтавши беспошлинно отдохнуть, он тотчас пообещал что-то темное на киностудии, после чего был оформлен консультантом по быту и реквизиту народов Крайнего Севера и зачислен в съемочную группу «Держись, геолог». Крайний Север не пугал Гурия Михайловича. Сродственная группа «Таежная история» уже выехала в дебри Пицунды, а двухсерийные «Лесорубы» застенчиво «валили лес» в Боржоми. И «геологи» не собирались от них отставать. Во всяком случае, первую опытно-показательную ярангу Белявский наметил раскинуть о зоне Цимлянского водохранилища. Этим и объяснялось его отсутствие в редакции, где он так был всем нужен. Едва Стасик показался в редакции, как на него сразу насел изобретатель адского утюга и, стараясь выглядеть нормальным, еле слышно спросил: — А где товарищ Белявский, а? Куда вы его дели? — Я не здешний, — отмахнулся нетерпеливый Бурчалкин. — Знаем! Знаем мы эти штучки, — завопил, отбросив притворство, изобретатель. — Все вы так говорите. Все! И все-таки пол-кило мазута нагревают утюг добела!.. — С чем вас и поздравляю, — сказал Бурчалкин. — Благодарю вас, — прослезился изобретатель и проводил Стасика взглядом, полним тихой опасной радости. В любую редакцию ходят самые загадочные посетители: изобретатель квадратных колес, личный секретарь Диогена (мемуары) и слегка тронутый заморозками на почве фенолог с одноглазым филином Тишкой на плече. Когда фенолог идет опровергать «Погоду на завтра», Тишка нарочно светит зеленым таксомоторным оком — дескать, мы народ свободный! — и нарочно гукает: «У-уа-у!» Это не к добру. Это предвещает, что в редакцию заявится конферансье — графоман Лесипедов и принесет непечатную смешинку: «Люблю торт „Отелло“: ты его днем ешь, а ночью он тебя душит… а-аха-ха!» Но и в самой редакции, отдадим справедливость, тоже есть что показать. Почти каждая редакция имеет сорокалетнего юношу с ясными, как линзы, и наивными, как у разбуженной Иоланты, глазами. Это — фотокор по отделу спорта. Его нетрудно убедить, что на Огненной Земле вошли в моду сапожки из асбеста, и всполошить сообщением, что такие сапожки завезли недавно в Дом обуви № 2. Насчет Огненной Земли фотокора просвещает внешний обозреватель, гордый и заносчивый эрудит. По редакции он ходит так будто несет на голове аквариум или глобус вместе с народонаселением. В руках у него зарубежный журнал, а из кармашка торчит ручка «Паркер», которой он не пользуется, чтобы не повредить перо. Иностранный язык он «знает» лучше иностранца. Русским владеет со словарем, но охотно выступает на собраниях. И уж в каждой газете непременно есть живой неликвид — человек, не снабженный инвентарной табличкой лишь по невежеству завхоза. Неликвид приходит на службу в девять ноль-ноль, вешает пиджак на принесенные из дому плечики, скатертью расстилает свою газету и весь день пьет на ней чай с хрустящими хлебцами. В рабочей горячке его не замечают год, а то и два. Но наконец в нем пробуждается страх (он же совесть), и неликвид пишет для очищения статью «Куренье и кашель». Тут он попадает в фокус, и все начинают допытываться: «А кто его, собственно, в редакцию привел?» Вместо ответа он начинает судиться. И побеждает… потому что не опаздывает, «как некоторые!», и пьет только чай — «не как некоторые!» В каком именно кабинете помещается отдел культуры, Стасик забыл и потому сунулся наугад в комнату, где сидел международный обозреватель Еланский и замерял высоту потолка глазами. Две мысли одновременно бередили душу Еланского: отобьют ли испанцы Гибралтар у англичан и на какие средства живет Белявский? — Вы не подскажете, где мне найти… — Нету, нету его, — оборвал пришельца Еланский. — И вообще тут иностранный отдел. Здесь Белявского не бывает. — Мне Романа Бурчалкина, — уточник Стасик спокойно. — Миль пардон! — смутился обозреватель. — Третья дверь налево, рядом с кабинетом заместителя редактора. Станислав миновал кабинет заместителя редактора Яремова, откуда доносились возбужденные голоса, и уперся в табличку «Отдел культуры и быта». Чуть ниже мелкими буквами было написано:Бурчалкин Р. И. Кытин В. Я.Ни Кытина, ни Бурчалкина Р. И. в комнате не наблюдалось. Там стояли два жестких стула, кудлатое кресло для посетителей и два стола, на одном из которых лежала волглая пахучая полоса. Стасик по-хозяйски углубился в кресло и от нечего делать взялся за полосу. То была последняя страница завтрашней газеты: новости спорта, программа телевидения, фельетон, погода. Фельетон назывался «Аль Капонэ из Сыромятного переулка».

«До поры до времени Александр Капитонович Епонский, проживающий в Малом Сыромятном переулке, в доме № 5 кв. 1 (вход со двора), считался нашим простым человеком. Но вот пронесся слух, что он, член профсоюза работников торговли и активный семьянин, по ночам ест салат из куриных пупков, а запивает чуть ли не молоком колибри… — Так просто до пупка не доберешься, — говорили работящие, любящие свое дело соседи по лестничной клетке. — Колибри на зарплату не выдоишь! Но Епонский молчал, будто пупков в рот набрал. А ему бы самому пойти в ОБХСС да рассказать бы. Ну дали бы ему лет пять, пусть даже десять, но сколь очистилось бы у него на душе. А главное — кончились бы лестничные пересуды и неудовольствие трудящихся. Но он не пошел, пока за ним не пришли… И вот он сидит. Сидит перед нами — человек-колибрипийца. „Аль Капонэ“ — так звали Александра Капитоновича товарищи по овощной базе. — Как же дошли вы до жизни такой? — спрашиваем мы. — Ведь учились в нашей школе, собирали лом, заливали норки сусликов. И вот… Ведь нехорошо? — Чего же хорошего? — Вам бы взять бы да не воровать бы, — говорим мы. — Да, мне бы взять бы, — соглашается он. — А что — писать будете? — Еще бы! — говорим мы. — Тогда пришлите газетку в камеру, — просит он. Дверь камеры захлопывается с металлическим стуком. — Вам бы пойти бы да рассказать бы! — кричим мы вслед. За дверью слышится тяжелый вздох. Вздох человека, оторвавшегося от коллектива. — Ну что же, — думаем мы. — Аль Капонэ — алькапоньево. С этим пора кончать. Вик. Кытин»

За стеной в кабинете зам. редактора Яремова не утихали шум и все те же возбужденные голоса. Казалось, там передвигают шкаф, а на деле шел творческий спор между Романом Бурчалкиным и автором фельетона Виктором Кытиным; в качестве третейского судьи выступал сам Кирилл Иванович Яремов — представительный и несколько надутый мужчина, походивший лицом на африканского вождя в белом исполнении. — Как тебе влезло в голову переделать Александра Капитоновича в Аль Капонэ? — наступал Роман. — При чем тут Аль Капонэ?! — Такова правда жизни, — упирался, покрасневши, Кытин. — Так звали его товарищи по овощной базе. На лице Кирилла Ивановича выразилось недоверие, но словами он это не подтвердил. Он не любил спешных решений. — Ты хочешь сказать, что товарищам из Овощной базы крайне дорог и близок язык мафии, — усмехнулся Роман. — Ну, а пупки-то при чем, Кытин? Это же курам на смех! — Это художественный прием, — жалобно посмотрел на колеблющегося Яремова сочинитель. — Без пупков не будет фельетона. — И не надо, — сказал Роман. — После суда фельетоном не машут. — Кхм, тут вы, Бурчалкин, не правы, — наложил вето Кирилл Иванович. — Суд — помощник в нашей работе, после него не бывает опровержений. — Больше всего на свете Яремов боялся мышей и опровержений. — И вообще надо помнить о воспитательном резонансе. Не так ли? Стасик между тем исчитал полосу целиком и в ожидании брата размышлял: глуповат ли Кытин от рождения или просто нуждается в деньгах? То, что одно не исключает другого, он ненароком упустил. — Здорово, пропащий! — оборвал размышления голос брата. — Ты с чего это прискакал? Опять проигрался? Стасик поднялся с кресла и, распахнувшись в улыбке, обнял брата за плечи. — Эх ты, морда, — сказал он с грубостью, которую можно было принять и за нежность. — Соскучился я по тебе смертельно. Ну, а кроме эмоций, есть еще и дело. Только скажи сразу: брат ты мне или не брат? — Сколько тебе? — сказал Роман. Он был догадлив. — Сто рублей, — вздохнул Стасик. — На недельку — на полторы. Это я тебе говорю де-юре и де-факто. — Хорошо, но хотелось бы знать зачем? Опять верная комбинация? Опять бега? — Ну что ты! Я туда больше не ходок. Это же форменная мышеловка: вход — копейка, выход — рубль. Между нами, я влетел там в такую историю… Тут Стасик поднапрягся, обдумывая, в какую же именно. — …Словом, как бы тебе яснее… Взялся я, понимаешь, реставрировать картину для одного чудака — Пшеничнер его фамилия — и потерял ее на ипподроме. Нет, нет!! Не проиграл, а оставил, позабыл в расстройстве у касс. — Ну и что же дальше? А дальше хоть села обходи с медведем! Картина-то денег стоит, как ты думаешь. Хорошо еще, чудак Пшеничнер согласен на замену… И требует в сущности чепуху — кустарного «Голубого козла»… — Ну а я-то тут при чем? Неужели сто рублей тебя выручат? — Еще как! Слушай и не перебивай. Представь себе на минуточку Париж и село с поэтичным названием Большие Крохоборы…

— Вот это, я понимаю, тема. Фантастика! — зажегся Роман, дослушав до конца. — Люди молятся на картину дальтоника. Такой материальчик поискать нужно. Тут вход не со двора… «Идеалист, романтик суши, — подумал Стасик. — Знал бы ты, сколько мне вынесет со двора за эту „тему“ Пшеничнер!» — Секта «Голубого козла» — это вам не овощная база! Роман сбегал в соседнюю комнату, принес большую карту и расстелил ее на полу. Стасик лег животом на нейтральный Афганистан и заскользил пальцем по голубой прожилке, обозначавшей реку Безрыбицу. Отыскать Большие Крохоборы не позволял масштаб. Вдоль Безрыбицы собрались, как на водопой, Арбузово, Гончарск, Тихославль, Ивано-Федоровск. Но Белужинск, где еще непризнанный Николай Пупырев покупал краски, тоже словно исчез с лица земли. — Что за новая Помпея? — сказал Стасик. — Не сгорел же он в самом деле! — Кто его знает, — сказал Роман, обдумывая что-то свое. — Если хочешь, едем со мной в Арбузово. Там и узнаем. — Ехать я хоть сейчас! Но почему ты решил в Арбузово? — Там спускают на воду корабль и отправляют по маршруту трех морей: Цимлянское — Азовское — Черное. Так нам написал рабкор Белявский… — А на кой шут нам Цимлянское?! — Все-таки повод. Не могу же я попросить командировку в «Помпею». Наша бухгалтерия шуток не понимает. «У меня повод основательнее», — подумал Стасик и сказал: — Что же, давай. Путешествие по воде — лучший отдых. Братья вышли в коридор. Возле туалета все еще стоял, как на часах, изобретатель утюга и ждал Белявского.

Глава IV Арбузовский мамонт

Есть люди, которые никогда не опаздывают на поезд: это проводники и картежники. Они приходят в вагон раньше всех. Поездка для них — это напряженная, бессонная работа. Едва первый вагон скорого поезда, увозившего братьев Бурчалкиных в Арбузово, проскочил первый семафор, по узкому, как учебный окоп, коридору забегал изможденный человечек: — Пулечку не желаете?.. А напрасно: чая не будет, зато радио будет голосить до самой Рязани, так что все равно не уснем. Поверьте опыту! По вагону заходилипроводники, навьюченные верблюжьими одеялами. Смолкло радио. Стук колес стал еще отчетливее. Дороги… дороги… Днем и ночью со свистом пушечного ядра проносятся скорые поезда, и семафоры только успевают подмигивать им разноцветными глазами. Пожалуй, мы самая пассажирская в мире страна. Страна в движении. Схватывая на лету малосольные огурцы и моченые яблоки, бегают на полустанках непоседливые геологи, монтажники, нефтяники. С пехотным гулом, сквозь который пробивается слово «план», заполняют гостиницы участники широких и узких совещаний. А в транзитных залах на тяжелых противотанковых скамейках с дубовым гербом МПС мирно дремлет отпускник-путешественник с мягким чемоданом в бдительной руке. Но валится из рук чемодан. Отпускник вскакивает, разбуженный трубами и ревом, какой издает разве что китобойная флотилия на подходе к Одессе. Это на перрон выходит шумная зеленая колонна — студенческий строительный отряд. В дорогу! Они едут туда, где нужны их крепкие руки, туда, где огни электросварки стали соперничать с северным сиянием. В дорогу. В дорогу!Когда-то на месте нынешнего Арбузова простирались заброшенные бахчи. На плоской, лишенной горизонта земле копошились толстенькие суслики, в бездонном небе слышался тонкий, флюгерный посвист ястребиных крыльев. Грызуны объедались дикими кавунами, а ястребы избавляли их от резей в желудке. Чучела этих коренных обитателей и составляли основной фонд краеведческого музея. Раз в месяц экскурсоводы пересыпали сусликов нафталинной крошкой и заодно чистили пылесосом «Вихрь» живописную стаю стервятников, приколоченную к стене. Музей занимал целый этаж, и его единственными посетителями были тайные агенты различных организаций, покушавшихся на великолепную площадь. Директор музея Орест Орестович Береста вел с ними позиционную гражданскую войну. В среду после очередной атаки на музей со стороны безземельного женского клуба «Искатели», он начистил зубным порошком медаль, лично выданную ему полковником Егуповым, и пошел в горсовет объясняться. Ночью прошел дождь, и лужицы на тротуарах сверкали как зеркальные осколки. Пересекая «Парк энтузиастов», Орест Орестович поразился тому обстоятельству, что ограда перекрашена за ночь в неприличный мимозный цвет. Запах свежей краски действовал на птиц одуряюще, и они пробовали голоса так робко и заискивающе, будто в них целились из рогатки. — Новаторы! — буркнул Береста уже на площади и, заранее сердясь, поднялся по цементным ступеням в горсовет. — Так, значит, история больше не наука? — сказал он вместо «здравствуйте». — А мы с вами, Егор Петрович, — Иваны, родства не помнящие! Так? — Береста уперся кулаками в стол и посмотрел на председателя страшными, как у боярыни Морозовой, глазами. — Ну зачем же так ставить вопрос, Орест Орестович! — поежился председатель. — Помещение и для живых ястребов великовато. А город растет. Молодежь кафе требует… — Вот именно растет, — перехватил инициативу Орест Орестович. — А его престиж?.. Где освоение былинного прошлого? Где летопись родных и близких сердцу мест? Узко мыслишь, дорогой Егор Петрович! Для ястреба оно, может, и впрямь велико… А для мамонта? Егор Петрович распахнул на взлете белесые ресницы: — Какого еще мамонта?!. — Обыкновенного! Чем же наша земля хуже, чтобы по ней мамонтам не ходить? Ты не думай, раскопаем… «Бред какой-то», — подумал Егор Петрович и сказал против воли: — Ну, конечно, богатство наших местных ресурсов… — Тем более, — поймал на слове Орест Орестович. — Значит, помещение за нами? — Я этого не обещал. — Да пойми меня правильно, Егор Петрович, — с горечью сказал Береста. — Уже само слово «кафе» — бразильское и настраивает на карнавал. И кого? Трудовую часть нашей арбузовской молодежи!.. «Искатели»!.. Знаем мы, чего они ищут. А нужны нам такие настроения? Нет, не нужны. Орест Орестович говорил в испанской манере самовопроса, при которой оратор зажигает себя гораздо больше слушателей и в конце концов сам начинает верить в то, что говорит. Егор Петрович слушал и опять же против собственной воли кивал замороченной головой. Он знал, что потом будет ругать себя последними словами. Но когда Береста говорил, на душе делалось беспокойно: там ползали какие-то противные муравьи; председатель начинал чего-то смутно бояться и не находил сил возражать. — Ну, так будем считать вопрос решенным? — истолковал молчание председателя Береста. — Не знаю, не знаю, — вырвался из оцепенения Егор Петрович. — Надо как следует подумать. — Да чего там думать! История — наука или не наука? — Наука, — вздохнул Егор Петрович и без всякого перехода сказал: — Хочешь на повышение в Белужинск, то есть в Ивано-Федоровск, а? Им в горсовет давно крепкий человек нужен, а сейчас в особенности… — Это что же за особенность? — осведомился не без интереса Береста.

— Да как тебе, Орест Орестович, сказать, не особенность, а сущее бедствие. Дворники, понимаешь, захватили силком целый дом и такую бузу развели — хоть караул кричи. А туда, извольте радоваться, иностранец лыжи навострил! Он и к нам заглянет, будь оно неладно. Егор Петрович говорил горькую правду. После того, как знатный скульптор Сипун сторговался установить в Белужинске грандиозный памятник Первопечатнику, город срочно переименовали в Ивано-Федоровск. Памятник получился удивительный: «Ивана Федорова» было видно издали за три версты. Ничего подобного у соседей не было и даже не предполагалось. Ивано-федоровцы стали малость задаваться. Одновременно у них построили трехэтажный дом с итальянскими окнами и горячей водой. Запланированные четвертый и пятый этажи были съедены прожорливым монументом, но городок тем не менее возгордился окончательно и задумал потягаться чистотой улиц с Арбузовом. За метлами дело не стало. Но потребовались дворники. Тогда и появился на сцене затаенный злодей Муханов. Местом жительства ему определили подвал на улице Льва Толстого, которую он обязался освобождать от окурков, козьих орешков и других, умалявших достоинство Ивана Федорова, предметов. Однако с той поры никто не видел, чтобы Муханов, его жена или старшие сыновья подметали хотя бы раз улицу или ухаживали за Иваном Федоровым. Занятие это они целиком переложили на многодетного родственника Руслана Шаламова, специально выписанного для этого из далекого селения Тон-Орда. Добрый Руслан увлек за собою нежно любимого брата Акбара и нелюбимого дядюшку Акстафу, обещавшего провезти их даром через знакомого проводника.

Так в подвале на улице Льва Толстого появилось двадцать три новых жильца и один ягненок, которого дядюшка Акстафа захватил с собою для ведения подсобного хозяйства. Но горожане не чувствовали, что грядет беда. Их умы были поглощены новым домом. Молодожены томно бродили под итальянскими, еще заляпанными известкой окнами, а главный претендент на однокомнатную квартиру врач Юденич не ел, не пил и едва не отравился калужским «Памиром». А дом стоял пока под замком; запершись в совещательной, комиссия до ночи сочиняла тезисы приветствия новоселам. Тщательно отрабатывался текст. Но жизнь внесла поправку к тексту. В ту же ночь к дому бесшумно подкрались Мухановы — Шаламовы и по приставной лестнице влезли в итальянские окна с семьями и пожитками. Наутро в квартире, предназначенной Юденичу, улюлюкала гармоника с бубенцами и двенадцать пар ног отплясывали танец Ой-Буза, а тринадцатая отмокала в ванной после дальней дороги из Той-Орды… — Так что положение у наших соседей аховое, — заключил рассказ Егор Петрович. — Принимать иностранца врачу Юденичу негде — раз, гостиницу заняли киношники — два, да еще вдобавок собачьи свадьбы и грязища возле памятника… Может, съездишь к ним в Ивано-Федоровск? Они давно крепкого человека просили. А насчет музея — оставь! Не тем у меня голова сейчас занята, будь оно неладно. В час по местному времени Егор Петрович встречал на вокзале именитых гостей. За председателем горсовета неотступно тянулась стая поджарых фотокорреспондентов, загодя прибывших на торжество. Депутация горожан нервно поглядывала на шпалы, убегавшие за линию горизонта мимо Пудаловских бань, и волновалась. Спуск арбузовцами на воду корабля «Чайка» и предстоящая поездка на нем по маршруту трех морей привлекли повышенное внимание со стороны. Первыми нагрянули киношники. Их представитель Белявский пообещал отснять событие на пленку и попутно забронировал двадцать мест на «Чайке» до Янтарных Песков. Испытать качество кают на корабле пожелал и автор памятника Ивану Федорову скульптор-монументалист Сипун. Он дал специальную телеграмму и сообщил, что с ним едет какой-то мистер Бивербрук — «частный предприниматель и общественный деятель». Заграничному деятелю бронь была не нужна (он ехал через Арбузово в Ивано-Федоровск для обмена марками с тамошним знаменитым филателистом Юденичем), но легче от этого арбузовцам не становилось. Опыта по приему иноземцев у них не было. Но подумавши, Егор Петрович на всякий случай велел снять бельевые веревки с балконов, подновить облезлую ограду «Парка энтузиастов» и, главное, вывезти под видом экскурсии за город потомственных дебоширов — Тихоню и Баклажана. Веревки сняли, ограду перекрасили, а на излов дебоширов послали специальный дозор. Теперь можно было встречать гостей. Шестой вагон скорого поезда проскочил метров на десять против обычного, и встречающие побежали вдогонку. Первыми под всполохи фотоблицев попали братья Бурчалкины, а потом чемодан из кожи безымянного животного, который вытащил на ступеньки переводчик Сеня Ольшаный. Следом животом вперед на перрон сошел ваятель-монументалист Сипун в пиджаке «делегат» на шести пуговицах. Крутой излом бровей и сомкнутые скобою вниз губы сразу выдавали в нем мыслителя, озабоченного чем-то важным, а может быть, и первостепенным. Он неспешно подал Егору Петровичу свою знаменитую руку и затем уже представил собравшимся иностранца. Седовласый, но по-ребячьи гладкий иноземец приподнял касторовый котелок и неглубоко поклонился. Не зная, как в таком случае ответить, Егор Петрович отставил ногу назад и приснял свою кепку на два пальца. — Мистер Бивербрук благодарит товарища мэра за встречу и питает надежду, что общение будет взаимоприятным, — затараторил переводчик Ольшаный. Товарищ мэр снова откинул ногу, будто отпихивая кого-то, мешавшего ему сзади, и заверил, что надежда имеет основания. Гостей бережно погрузили в исполкомовскую «Волгу» и повезли прямо на пристань. Следом за ними на городском автобусе отправились и братья Бурчалкины. А на пристани уже началась праздничная суматоха. Принаряженная городская общественность нервно грызла подсолнухи. Представитель солнечного Крыма Остожьев, приготовивший праздничную речь, стукал согнутым пальцем по микрофону и не без удовольствия повторял: — Раз, два, три — проверка слуха. Оркестранты продували медные мундштуки. Виновник торжества — белый корабль на подводных крыльях — разбрасывал по воде пляшущих солнечных зайчиков и готовился в первый рейс с конечным пунктом в Янтарных Песках. Роману Бурчалкину корабль понравился. Он представился Егору Петровичу, и тот познакомил его с главным конструктором судоверфи Суздальцевым. Пока Роман интересовался скоростью корабля, водоизмещением и другими скучными материями, Стасикприметил поодаль «Чайки» неказистый пароходик «Добрыню» и отправился на разведку местности. «Добрыня» ласково терся о причал отслужившими свое мазовскими покрышками, висевшими на его бортах. Команда готовилась к отплытию и криками поторапливала мешочников. По неровному, прошпаклеванному шелухой от подсолнухов трапу споро поднимались Орест Орестович Береста и знаток иностранных душ переводчик Ольшаный, угнетенный задачей обеспечить на уровне и не сорвать встречу Бивербрука с Юденичем в Ивано-Федоровске. Возле трапа стоял вахтенный в фуражке с крабом такой величины, что будь он настоящим, его хватило бы на пять салатов. — Здорово, отец, — обратился Стасик к вахтенному. — Давно плаваешь на корабле? — Какой это корабль! — обнажил свой нигилизм вахтенный, грубо намекая на былую причастность к эсминцам. — Баркас для бабушек, дно в ракушках. Только распилить да шкатулок наделать. Знаешь такие — «Привет из Крыма». А ты «корабль»… — Извини, заведующий, погорячился! — в тон вахтенному сказал Стасик. — А есть на этой реке город-порт Белужинск? — Да разве же это город! — опять намек, дескать, бывали и в Одессе, и в Марселе, — «Белужинск», ха! Не зря его в Ивано-Федоровск обернули: там на пристани и веревку от воблы не найдешь!.. — Это надо проверить, — оживился Стасик. — Я тебе точно говорю, — обиделся моряк. — А не веришь, возьми палубный да проверь! — и отвернулся. Мигом взяв два палубных билета, Стасик ринулся за братом. Роман стоял возле самой трибуны в окружении главного конструктора Суздальцева, Егора Петровича, Агапа Павловича и переводил англичанину выступление представителя солнечного Крыма товарища Остожьева. — Большому кораблю — большое плавание! — певуче повторял Остожьев, радуясь метко найденному слову. — Далекое становится близким. Мы всегда, дорогие арбузовцы, были сердцем с вами, а теперь связаны навеки прямым и дешевым путем! — Срочно на «Добрыню», — шепнул Стасик, потянув брата за руку. — Мы едем в Ивано-Федоровск… — Обождите, товарищ корреспондент! — взмолился Егор Петрович. — Я ведь, кроме «хенде хох!», ничего иностранного не могу, а переводчика мы услали. Останьтесь до завтра… Вам охота «Ивана Федорова» посмотреть? Так не убежит он за ночь, а утром я вам с дорогой душой «Волгу» дам, и поедете вместе с мистером Бивербруком. Ему тоже туда приспичило, будь оно неладно… — Оставайся, — посоветовал Стасик, прикинув, что слишком пылко настроенный на фельетон брат чего доброго «вспугнет» Козла, помешает добыть картину. — Оставайся, а я там все разведаю и буду ждать в гостинице. Будь здоров, пока! — и побежал на посадку. — Да, товарищи, большому кораблю — ба-альшое плавание! — в пятый раз сообщил с трибуны Остожьев, как бы провожая Стасика в дорогу, и в это время в толпе показались потомственный дебошир Тихоня и совершенно синий от наколок Баклажан. За ними смущенно, с чувством невыполненного долга пробирался руководитель лопнувшей «загородной экскурсии». На его честном обескураженном лице светился багровый знак, похожий на отпечаток копыта. Общественность заволновалась. Скульптор-монументалист прикрыл на всякий случай телом свой чертежный футляр, а незнакомый с местными обычаями Бивербрук усиленно закрутил головой, отыскивая причину… Тогда Егор Петрович быстро поднялся к микрофону, оттеснил вздымавшего руки к тучам Остожьева и сказал: — На этом праздничное торжество разрешите считать закрытым! Музыканты взасос припали к мундштукам и затрубили: «В путь, в путь, в путь». Тихоню и Баклажана прикрыли транспарантом «Больше грузов по течению». Почетные гости и сопровождающие повалили к причалу. Пока гости табунили на палубе и задавали нелепые сухопутные вопросы, в салоне накрывали банкетный стол. Тяжело бряцали тарелки дулевского фарфора. Слышался рассыпчатый звон ножей. Официанты из прибрежного «Дуная» белками прыгали между стульев. В центре стола, на самом видном месте, высился метровый деревянный макет — кисть Нептуна, сжимавшая трезубец. Это был как бы символ маршрута трех морей, выполненный весьма искусно. Когда утоленное любопытство сменилось чувством голода, гостей пригласили откушать. — Друзья! — сказал ваятель-монументалист, поднявшись. — Товарищи руководители, строители, речники и другие передовики производства. Позвольте мне, уроженцу здешних некогда скудных окраин, от души поздравить вас с большой победой. Совершен настоящий трудовой подвиг. Не надо бояться слов, товарищи! Совершено нечто историческое! Незабываемое!! Радуясь вместе с вами, я не могу остаться в стороне. Считаю своим прямым долгом увековечить ваш подвиг монументом. Пусть будет он таким же великим и грандиозным! — Ура! — закричал представитель Крыма Остожьев, форсируя аплодисменты. Егор Петрович похолодел. От монумента «Первопечатник» отказались семь городов, а восьмой — Белужинск не устоял и, сделавшись Ивано-Федоровском, оказался на страшной мели. А Сипун переждал «ура» и продолжал: — Слава нашей науке!! Я вижу перед собой великое. Пусть и память о том будет столь же великой! С этими словами он откупорил затянутый патефонной кожей тубус и развернул ватман напоказ. Замысел ваятеля был действительно грандиозен. Бородатый ученый в глухом пиджаке сидел на якоре, ухватившись за голову, как Иван Грозный за голову сына. Взор его упирался в неведомое. Улыбчивый бутуз протягивал ему на толстых ручках кораблик, пионерка — кролика, а группа селян — сноп кукурузных початков. Всего композиция насчитывала двадцать шесть фигур разного пола и возраста. К проекту в качестве объяснения прилагались чуть пожелтевший на сгибах хвалебный отзыв полковника Егупова и газета с подчеркнутыми карандашом словами — «классик жизнеутверждения». Все это Агап Павлович попросил передать через стол Егору Петровичу и главному конструктору судоверфи Суздальцеву. Егор Петрович отодвинул от себя тарелку и беззащитно оглянулся по сторонам. Однако помощи ниоткуда не последовало. — Товарищи, что же вы не участвуете? — потерялся Егор Петрович. — Вот хотя бы вы, товарищ корреспондент… Как вам? — Да, — сказал Бурчалкин, созерцая собранную на ватмане толпу. — Народу, как на демонстрации!.. — Без народа нет связи с жизнью, — сверкнул глазами Агап Павлович. — И наука тоже питается жизнью. Вам, газетчику, пора бы это уяснить. — А по-моему, молодой человек где-то прав, — вступился за газетчика Суздальцев. — Композиция слишком громоздка и парадна. — Может, вам не нравится жизнеутверждение? — хрипло произнес Агап Павлович и вдобавок прокашлялся. Но Суздальцев не испугался. — Утверждать можно по-разному, — сказал он. — И нас больше устраивает иной проект… — Это чей же, если не секрет? — не поверил Сипун. — Скульптора Потанина, если вам интересно. Агапа Павловича так и прожгло. — Потанина?! — вскрикнул он, как оплеснутый кипятком. — Этого… этого затворника от искусства? Этого мифолога?! Представляю, что он вам подсунул! Удосужились, нечего сказать. — Зачем такие резкие выражения, — проговорил Суздальцев. — Вот, пожалуйте, макет перед вами, — и показал на середину стола, где стоял трезубец. — Та-а-ак, — опертым голосом выдавил из себя Сипун. — И что же это такое? (Будто бы он и не знал!) Надо полагать, вилы? — Это, Агап Павлович, трезубец Нептуна, — отличился не к месту ученостью Егор Петрович. — Символ моря-океана, говоря откровенно… — Та-а-ак, значит, символизмом увлекаетесь? Ну-ну! — Вы о чем это, Агап Павлович? — забеспокоился Егор Петрович. — Может, было какое решение, а? Я-то не в курсе, подскажите! Агап Павлович приподнял брови и сделался снисходительно-затаенным: дескать, нам кое-что известно, да вас не положено в оное посвящать — носом еще не вышли. — Не было, не было никакого «решения», — размаскировал Агапа Павловича Бурчалкин. — Откуда вам это известно? Что вы можете вообще знать?! — въедливо и гневно поинтересовался Сипун. — Повременим! Жизнь покажет, — он хотел снова сделаться затаенным, но так обозлился, что не мог сосредоточиться в нужной позе. — Предлагаю тост за работников напряженного умственного труда! — поспешил смягчить обстановку Егор Петрович. — Ура! — закричал вздремнувший было Остожьев. — Пусть будет он таким же великим и грандиозным! После пятого тоста обстановка в салоне разрядилась. И только у Агапа Павловича все еще лежал на сердце камень. Выпив со всеми вместе за освоение крымских степей, он поманил пальцем восторженного Остожьева и утащил его на кормовую палубу. Там было темно и тепло. — Крым — это великая здравница, — начал Сипун любовно. — И не говорите. Настоящая кузница здоровья, — похвастался ничего не подозревавший Остожьев. — Великая кузница, — уточнил Агап Павлович. — Грандиозная! А вы видели моего «Ивана Федорова»? Тут Остожьев засомневался, и пыл его сошел на нет. — Кавказ еще грандиознее, — сказал он с надеждой, — и к тому же богаче… — Кавказ Кавказом, но и у вас я в неоплатном долгу, — обескровил надежду Агап Павлович. — Но пришло время… В славном городе Янтарные Пески мы установим памятник Отдыхающему труженику! — Да куда нам! Не заслужили еще, — сделал робкую попытку Остожьев. — Это наши-то люди не заслужили?! Эх, товарищ Остожьев, да памятник при жизни — лучший стимул для жизни. Последовало неловкое молчание. «Что-то я не то сказал», — подумал Сипун и для крепости добавил: — А с Потаниным будет разговор особый! Остожьев окончательно пал духом. За кормой чавкала вода. Где-то в темноте страстно пыхтели разомлевшие от обилия комаров лягушки.

Глава V Герасим блаженный

Ниже по Безрыбице, там, где вдоль берега вытянулись Большие Крохоборы, вечер выдался еще благодатнее и теплее. В палисадниках закипала белая сирень. Майские жуки копошились в яблоневых деревьях и прислушивались к пению самовара во дворе сектанта Петра Растопырина. В небе чудился вечерний звон. В такие вечера бешено зреют огурцы и мысли о времени и о себе. О себе Растопырин не думал. Мысли не ценились, а огурцы можно было всегда продать. Ими он, собственно, и занимался. Порыхлив гряды цапкой и добавив туда коровяку, Петруня пошел на Безрыбицу за водою. По реке ползал белесый туман. Бабы полоскали на мостках белье и судачили на свадебные темы: на село вернулся старшина сверхсрочник Паша Уссурийский, и вопрос стоял довольно остро, свежо. Заметив баб, Петруня захотел подкрасться сзади и крикнуть «ха!» или пошутить как-нибудь еще более пугательно. Он проворно скинул сапоги, неслышно подобрался к мосткам и только было набрал в грудь побольше воздуха, как услышал слово «мерин» в полной связи со своей, то есть растопыринской фамилией… Слух о том, что Петрунины дети небывало схожи с Герасимом блаженным, давно гулял возле деревенских колодцев и разносился по селу с великим удовольствием, но обидную кличку «мерин» Петр услышал впервые, и она его прямо-таки ударила. Петр отпрянул, словно наступил на грабли, и, как был босиком, побежал от мостков домой. — Алевтина! — закричал он уже в сенях. — Алевтина, это не по-граждански! На призыв его никто не откликнулся. В горнице горел полный свет. Мирно тикали часы с римским циферблатом, а под ними, скомкав половик, беспризорно боролись близнецы Ванятка и Потап. Обычно Петр держал сторону Потапа. Но сейчас ему было не до этого. Снявши со стены зеркало, он разнял вспотевших двойняшек и начал сличать свое хмурое изображение с личностью Ванятки и Потапки. Близнецам такая игра понравилась, но Петруня остался неудовлетворенным. Зеркало мутилось пятнами и ничего толком не разъясняло, зато дети, как ему показалось, смотрели на него слишком осмысленно, инородно, по-городскому. Медленно распаляясь, Петр определил зеркальце на прежнее место и вышел на улицу с очевидным намерением причинить кое-кому материальный ущерб. Огурцов у Герасима блаженного не было, и в этот упоительный вечер он предавался мыслям о себе. Как-никак ему перевалило за сорок, и последнее время его преследовали мысли о женитьбе. На сей раз поводом для раздумий было письмо от невесты из Крыма, где она проводила обычно отпуск, отдыхая от суетливых городских забот. «А не послать ли и мне все к чертям? — размечтался блаженный. — Копи не копи, один раз в жизни живем, да и то скучно». Герасим блаженный был далек от религии и варил по ночам самогон, который, впрочем, не пил из-за скверного качества, а сплавлял в палатку «Пиво-воды» на Ивано-Федоровской пристани. Через этого же палаточника он снабжал город «крохоборским женьшенем», вызывавшим невероятный упадок сил с температурой 37,8. За то он и ценился искателями бюллетеней, особенно по понедельникам. Как изготовлялся «женьшень» — неведомо. Но сбор «куриной слепоты», «волчьих ягод» и «конского щавеля» отнимал у Герасима Федотовича слишком много сил и требовал свободного статуса. Потому он и пошел в раскол. Блаженного сельский житель не обидит. Герасим Федотович знал эту слабинку, потому что был достаточно умен, образован, а главное — жизнелюбив. Жизнелюбив и прихотлив настолько, что, рискуя репутацией, держал дома магнитофон с записью концерта для моряков-подводников с песенками Робертино Лоретти. Прочитавши еще раз письмо, звавшее его в дорогу, Герасим Федотович решил поддержать настроение песенкой «Вернись в Сорренто», до которой был великий охотник, хотя слов и не понимал. Он склеил пленку, распрямился и хотел было спрятать ацетон за образ Голубого козла, но склянка выскользнула из рук, а сам он, вобрав голову в плечи и скрючив пальцы, скукожился в неестественной позе… Герасим увидел нечто странное и даже страшное в своей непонятности: в наступивших сумерках Голубой козел светился холодным фосфорным светом, чего с ним раньше не было, да и быть не могло! Шкура явственно отливала лунным серебром, морда мерцала, как гнилушный пень — неровно, смутно, с провалами. Но главное, и это пугало больше всего, светились бельма, отчего козел, казалось, закатил глаза, подыхая не своей, мучительной и удушливой смертью. Герасим не верил ни в бога, ни в черта. Но тут его взял настоящий испуг и в душе зашевелилась какая-то беспокойная пружина. Блаженного охватило предчувствие неминуемой близкой беды. Рубашка на спине взмокла, грудь стеснило, и стало трудно дышать. Герасим Федотович спешно попятился к дверям и едва не отдавил ноги Петру Растопырину, выросшему на пороге неслышно, как тень. — Здравствуй, брат мой, — проговорил Герасим Федотович, радуясь живому человеку и простирая к нему руки, будто намеревался принять противень с пирогами. — Здорово, блаженный, — процедил Растопырин, заложив руки за спину. Герасим отодвинулся на всякий случай подальше; ему страшно не понравилась мирская интонация в слове «блаженный». — С чем пожаловал, брат мой? — владимирским рожком пропел он. — Сейчас скажу, брат мой, — с той же певучестью протянул Петр, пряча за спиной что-то. — В общем, такое дело, брат мой, не отец ли ты, часом, детей моих? — Все мы дети божии, — уклонился Герасим. — Ты мне вола не крути! — сказал Растопырин, подступая поближе. — Может, еще на алименты подашь? — сорвался Герасим, перейдя неожиданно на мирской язык. — Может быть, — Растопырин сделал шаг вперед и, не говоря худого слова, хряснул блаженного по шее кнутовищем. Все дальнейшее наблюдалось Герасимом как бы сквозь накомарник. Петр раздавил склянку с ацетоном, сплюнул на пол и, прихватив магнитофон, злобно бухнул дверью. Герасим Федотович едва поднялся на дрожащие ноги. «Тут никакого имущества не хватит, — подумал он. — Ежели понабежит вся его родня, кожу с меня на сапоги снимут! Душу вынут, несмотря что блаженный». Не мешкая, он бросился в сени и отвалил крышку погреба. В ноздри ударило кислятиной. Спустившись вниз, Герасим Федотович откатил в сторону бочку, раскопал в прозеленелом углу плоскую жестянку из-под халвы и положил ее за пазуху. Затем вылез, набил наволочку свежим «женьшенем» и начал сваливать в бурый чемодан пожитки. Покоробленная временем крышка чемодана сопротивлялась ровно живая. Ее дыбили «Ветхий завет» и башмаки на каучуке. Герасим вышвырнул «Ветхий завет» и дожал крышку животом. На дверях дома он повесил амбарный замок и задворками побежал к брату Митричу.

Ездовой Митрич был покладистым стариком, но обладал неудобной особенностью. Он решительно отказывался признавать себя за глухого и, ухватив тугими ушами одно слово, обязательно делал все невпопад.

Полчаса Герасим втолковывал, что ему нужна лошадь до Ивано-Федоровска, а не «кошка Федоровых».

— Я так сразу и понял тебя, — сказал на тридцать первой минуте Митрич. — У Федоровых зимой снегу не выпросишь. А я — всегда. Сей момент засупоню и отвезу.

Погружая вещи, глуховатый брат заинтересовался, зачем и надолго ли отбывает блаженный.

— Любопытной Варваре на базаре нос оторвали, — негромким голосом ответил Герасим.

— Что ж, дело хорошее, — понимающе сказал Митрич и шевельнул кобылу вожжами.

Митрич гнал шибко. Через час они были уже в Ивано-Федоровске. Там Герасим велел свернуть в Малый Грибоедовский переулок и остановиться у нового дома под черепичной крышей.

Дом принадлежал Кондрату Мотыгину, заведовавшему палаткой «Пиво-воды» на пристани.