Конец Кикапу. Агатовый Ага [Тихон Васильевич Чурилин] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

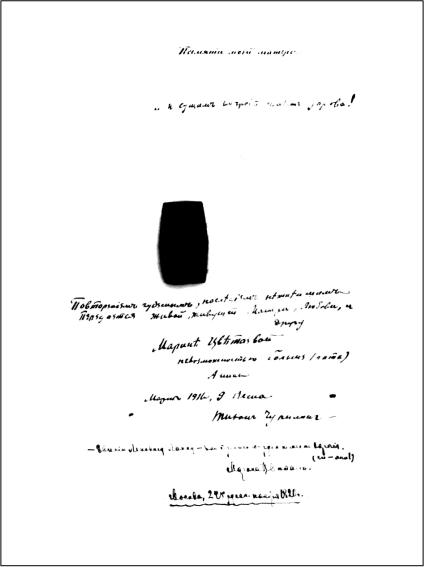

Тихон Васильевич Чурилин Конец Кикапу. Агатовый Ага

Конец Кикапу

Полная повесть Тихона Чурилина

Марка, заставка и Буквы из пролога XV века работы Корвин-Каменской

Марка, заставка и Буквы из пролога XV века работы Корвин-Каменской

Брониславе Корвин-Каменской

Зовет ли ад, но из ада выходит лишь вечная невозможность смерти.Агриппа д'Обинье.

Кикапу по своему очень хорошо устраиваются.Э. По. Несколько слов о комнатной обстановке.

ак кончился Кикапу: – просто прекратили протянувшееся: – ослепительнобелая бритва – и невыразимонежная яркая голубая глубь: – блеснула блесной бритва – и продолжала быть неподвижнонежной голубая глубь; где, как, когда – осталось и останется тьмой, – тайной.

Но невемое надвинулось напослед – в гулком глухом и мертвом совершенно городе, некогда крепости караимской, приготовили тело, отеплили, (а может быть и отодвинули, еще) тайну текущую невидно немо – и все таки знаемую всеми (почти).

Кто был при последнем: – старик священник хранитель кенасы и города – один –; Еелленна, Ра, и Denisli ### триптих тронный его, ежесущный навсегда, навек; странный старичишка Корчагин; Геертаа, – Дзое-Сан, жены последняго диптиха; Ронка – Полонии пламя, – и никого из мужчин, даже палачей – последних – даже их: – никого.

Впрочем были составлены слуги: тюркский цирульник, еще один (Одн-Инд) и немного музыкантов, орфеев оркестра тюркскаго, тюкавшаго тренькающаго и текущаго грустно, страннозаунывно и медленно вниз звуками зурн урнных от назади оставшагося, от Омеги, навсегда дорогого древа Смерти.

Музыканты молчали, когда коронно поднялись три тронных первых по тернистокаменной тропе к воротам; – они знали, что это не туристы, о нет! – потом пара (– диптиха –) прошла – молчали; потом поднялась Полонии пэри – Ронка – коронно; музыканты молчали – и только когда подковылял припадая, и падая будто, подымаясь в расщелинах скал и камней Корчагин, – залепетал темные, томные и грустные грузом, темно, звуки оркестр тюркский: – тюкали в бубны, толкали; тренькали словно стременами (струнами), зудели зурной, – но отмахнулся отчаянно Корчагин – и замолчали навек (так будто бы), окончили сладостногрустный сбивчивый сказ.

Священник ждал у ворот, строгий, ничемунеудивляющийся (затаивший, может быть, плевок последнему преступлению).

И там, в темнице, у щели над пропастью приготовили бритие – брение сделали древнее: пену из пемзы, кила и воды; – и острослепительная бритва опять блеснула блесной, – но для порядка, для убора в урну, – для последнего туалета.

Так готовились короновать Кикапу – воздвигнуть телу трон (тлену плен); готовились мыть, брить, брать; – и ждали жутко его белые (бледные) близкие, ждал странный старичишка Корчагин, ждал священник, ждали музыканты, – и никто не знал: как – знали: что – и все думали о разном золотом дне – об урожае из урны, о свете из смерти, о воскресении из весны после – после – после странной и страшной смерти – Светлааннаа!!!..

Легче лани летели лучи луны (там, в темноте тайнонезримой) – а пока зрел золотой и медный полдень – было грозно тихо, было знойно и глухо, немо и мертво – во имя полдня – Теемницааа!!!..

Таз там в темнице у щели над пропастию глухо медноурчал – чистил Одн-Инд широкий ларец сей, светлейше, пемзой, килом и водой для того, чтобы кровь от брития и омовения не обрызгала б показуемой туристам руины – тюрьмы давнейшепрошедшей.

Но вот глухо прозвенел в золотомедном зное звук – ток, – точно телеграфная медленно ахнула струна, невидная, грозная, Герцова, – насторожился священник – и гортанноглухой, караимский, татарский ли, тюркский ли словозвук издал – приказание – и оставил покой Онд Инд, с ним и цирюльник тюркский и вдвоем вошли в парадные аппартаменты, где черный чулан хранил странные останки Кикапу.

А воздух возливал благовоние – бальзамический белый белопрозрачный этер. И небо наверху нежило навечным навесом – ярколазурный яровой (весенний) навес. Мертвый, в бане татарской (тюркской) таял в зное каменный город и вниз вилась белым путем горная тропа. С верху – вниз, с низу – вверх, фейерверком белоослепительно окаменевшим. Окаянным и Каину дорожка державная, проржавевшая золотом солнечным. Кончено: Кикапу! – По ней поднимется последняя смерть, смерть без весны – воспоминания, воскресшей имитации.

По ней спустятся спутники: три, – двое, – одна; – странный старик. По ней отойдут Одн Инд, и цирюльник, и музыканты.

И в воротах возстанет священник старик. Затворит ворота, запрет и останется один – со упокоенным недавнопогребенным (как!!!) Кикапу.

Потом потянется прежнее – приедет семья священника, станут туристы. Станет… среди смерти жизнь, а пока – показ продолжается, сейчас, сейчас.

Гул прогудел дальний (дольний) еще раз; еще раз ахнула глухо-медленно – телеграфная невидная, где-то, струна, внятно, всем, – и, строго-слушая все-время, оборотился к слугам старый священник – и дал знак, мановение, немедленно передавшееся им. Строгопослушные, покорные давним прошедшим рабов, плюсквамперфектумом предревним своим, вошли Одн Инд и цирюльник тюркский в чулан. И стали собираться разом роковые Разы, встречные Судьбы, придворные Двора: три первыя – две – одна – Корчагин, – все, все до дна – и днесь приближенные, приближенные к ранней – страшной – смерти его, к ранней – страшной – славе его – собираться в темницу, к щели над пропастью, – смотреть и стоять действо давноприуготовленное последнего туалета.

Первой пошла, идет, Еелленна – первая любовь, лед и лен, Матери лик почтиповторенный (Сольвейг??!!!) – темные волосы венком веют мягким, платье простое синяго шелка шорох сладостный держит около, а очи серыя свет лучат материн – (Его Матери!) – и образ таят тот-же, Ея, святой, – и рот, расцветший, распустившийся немногобольше правильных мер, но милый, но чудеснообещающий розовобледный рот – и тростниковое тело, и девичьи груди негрузныя, чуть черночермно набухшия под платьем – все повторяет первый сон светлый – [(студенческий сон!..)] – первый ток тот животворный любовь, любовь льнянольдяную, святую Сольвейгину вёсну…

Вторая, – вот, вышла вышне, (идет) – Ра, древний драгоценнодар, Рок и Род, оотца ценная цельнотемная венная великая кровь – кровь Исаака, Иакова, древо Давида, роза Салима, – Ра, Рахиль, Роза; – чернотемныя волосы венцом возлегли жарким, жадным (жоостким!); платье чернаго крепа крепко короновало тяжко-темнозолотой стан и статное тело; лик великодревен и молод, древней девушки молодостью; библейской неЛейи, – Рахили, Ра, прекрасен и летен лик; – и очи очистили тело, и очи державят дух, темнокария, темнозолотыя знойно, темнонебесными арками отгражены – бровями; и зубы древнебелы, и уста устремляют утому и пыль, – красны, – и прекрасно обледнены дорогой ценой, тенью мучений дорогого, друга, жениха неневестнаго, Мертваго Пиерро, Кикапу кромешнаго в новообразе ныне – все сие светлый и грозный лик любови роковой второй, встречи предъужаса, площадки последней пред бездной – любови, любови, любови лельеноснолетней, смертельной, странной, – Лиллитина лета.

И теперь третьяго трона тень, синеголубая, небеснолазурная, зеленоослепительносверкающая стройнорастекающимся волнообразно – волнами – валами – теплым телом, топким, томным но упругим неустанно – ста цветов, ста волн, ста стай дельфинов дерзкоскользящих – на дитя, деву державную стройную смелую палестр похожую странно станом и телом, а главой с золотобледными мягкими кольцами кудрей и глазами яхонтовешними на ребенка – стоит Денисли, сливаясь главой с яркоголубым горящим нежным небом, а ногами наступая, ступая, исходя из покойной полосы сереющаго голубо и грозносокрыто елевиднаго майскаго моря, виднаго с верху, возлегшаго близко на горизонте к подножию неба, к горнилу горы – Денисли, Майя, Марта алозлая врагиня.

Веют вольные, вольнонеобузданные вешне ветры, вьют венки для кудрей, возливают вино власам, вливают в вены Венуса волю, – в жилы живыя (в алоартерии!) – бешеный бег краснорыжих кровных коней! И поют: наша, алая мати, Астарта, Венус – воль, веди весну в луга краснорыжие лета!!..

Это – Лжемать, Лжедева, Лжедитя, – это моря Майя, Морская, Денисли – это третий срыв в серебристоголубой Март – яяяркая любовь, любовь, любовь к Лжелиственному Древу, к Морской Простори, к Бездонной Бездне – к Жжженщщине Жжосткой!!.

Так три первых первыми вышли, идут обратив разно лики, в разныя стороны, несмотря, ненежа, невидя как бы друг друга. Только тихий ветр, вешнедыханьем вздыхая, составил невидное соединение, соединил как бы двух первых, Еелленну и Ра. Невидно, немо, незримотайно.

Одна Денисли – одна; не коснулся ея ветр, не соединил с теми, соподругами странными троннаго триптиха, идет, державно держа путь: пусть. Дерзкая Денисли: плаценда ея с морем – Март, масса масти червоной карт. Аррьергард ея – мена мест. Авангард ея – лета-ложь, зной-зло.

Вослед ей идет теперь две остальных – диптиха пара – Светзаара!!!..

Тихо такт ломая правой своей ногой нежной, аритмируя хруст хрупкой стопы своей наступающей, идет зорко Дзое-Сан. Ангел Таити ликом ленным и Япония овечка, овечка, внешнетонким телом, в прозрачном свете лица лелеет она Омегу, Смерть, конец.

И ветер веет над ней северный, строгий, зимний (Смеерть!), но глаз алмазы ярчайшие – южные – темные – сверкают иным: и мы в огонь за Арго, Аргонавты нежнейшие!

За ней, нежно-невидносоединенной тенью белых февральских дней, снегов горних, – шествует вторая Пары, диптиха, – Геертаа. Глядите: лед и лен тоже, как и первая триптиха. Глядите: горний образ около ней – пастушка, пасущая дела добрыя друга. Глядите: лик свеж, румян; ярок красками радостногрубой жизни лик любезный ея – но глаза: лед и лен горний, чистый, далекий, святой. Свят, свят, свят – гррреми Геертаа, сил свивай свивальник охраняющий, ему – Жениху – Силу давай, небо на земле, Сольвейг странная, Северкелин[1] светлая – любовь, любовь, любовь льда и льна для Чертога Жестокаго, Участи Урнной – Ббббурной!!!..

А за ней змейкой зло золотое невинное (доброе!) невидновьется – от Дзое-Сан связанной с ней, мысль-зависть девочки бедной больной, беееленькой бури – в урночке лазурнокошмарной кораллик нерадостный: мысль мести (кому?)

(И к Денисли добирается змейка-зависть – злоице доброе Дзоеньки-Сан, только иноцветная: сердолик восковой желтый цветом).

Три тронных триптиха Перваго протекли, идя, шествуя вперед, властновлекомыя волею Вышнею (нижнею); Пара прошла, видите, диптиха, – Вторыя; теперь пэри Полонии к лону Омеги медленно вышла шествуя в шорохах гор, в белизне колыбельных камней, в высоте всевеселаго вешняго яркаго неба.

Море под нею: не надо ей моря; горы у главы – входят в онь; камни пещер, камни дорог подножием стоп ея – и сверкание, свет сомнамбулический – недвижный: льда; вод, огня агоническаго остывшаго днесь – в зрачках, в нимбе над головой, в очертаниях дивовой – Данта – главы.

Всесильна связь с лесом в теле, темна и тайна. О ней ни слова, серебрянаго-ль, златого, меднаго. Парча покрыла, тяжелая, тело: в ней стройна она, будто, тяжелая, – вид впереди. Дальше довольно: тайна. Тааайна!

И это любовь – любовь леса к лесу, камня к камню, пещер пор к порам пещер; небо над нею, горы гордятся, жестоко жар жаровни желанной объял грудь, тронул тело, огрозил глаза. Гроза – роза, любовь – ледник, наслажденье – наступ туда.

О, любовь, любовь эта, Полонии пламя льдяное, смерть впереди, лето и море и мирт текущий цветущий целостнолетне столетьям!!!

И за Придворными первыми – тремя, – двумя, – одной, желанными женами Двора – резкий, появляется первый и единственный из мужчин, спутник, старик странный Корчагин. В корчах застывших камней, впадая и выступая из них, припадая и падая, колышась, шатаясь, шелестя шагами гулко в узконеправильных колеях камней, идет истовый спутник, дополнение, мелочь каждой и каждаго, обыденнотронная их жизнь.

Приказный, писец что-ль, сморщенным ликом своим; водянистоголубые бельмовые глаза елей льют хитрый истовый мелочной жизни; морщины – моря, острова, реки – карта прожитых путей, пыльных и полных дорог, мира жизни отжившей и сколь нужной всем! Смех сверкнет разлитый и размытый по всем границам лица – все темницы его, все щели, омыл смех странный проникающий всюду – смех коронной комедии, которая грядет и ждется миром. Комедиант, писец, приказный, шут штоль нужный несомненно, вот идет он, глядите – грядет, грознопроказя сокрытым словом своим – теперь молча, иной, тайный, тайнонужный.

Путь их к путам последним, к пещере, к темнице, где щель; там уж ждет Одн-Инд возвратившийся вспять из чулана; цирульник тюркский остался стражем в тайнике темном; священник стоит неподвижно встречая кортеж коронных гостей – сбор полон, воздух пеной нежноголубой горней поит всех собравшихся, собратьев собора, – тихим питием предвечной весны.

И вот, вдругоряд, раздался гул поднебесный, звук-знак, звон воли немотайной, непреклонной, клонящейся к концу. Сторожа все время великий тот знак, зов, – неподвижный все время для всех, – сам дает знак священник; – Одн-Инду и цирульнику, (возвратившемуся вновь), – рукой, мановением медленно-тяжелым – и те, рабы изстари, уходят сейчас-же парой послушной, один за другим, Одн-Инд и тюркский цирульник, туда к чулану черному окончательно за коронными останками Кикапу.

А тут ждут урнно, молча, мертво, без страстей, – страсть последнюю, вид дорогого, кромешь кроткопритаившуюся напослед. Грозна группа: Трех – Пары – Одной – старика; – груз ждут роковой, гром замерший, замерзший – рун и саг Страстей своих, дел державных Дебрей – каких? но коронных несомненно. Вид!.. веселитесь……

Веселитесь: выходят двое слуг из дверей аппартаментов парадных; на раменах их меднокрасная темноблестит парча; белым неясным облаком осевшим с гор (с неба?) видны на покрове покоящияся странные и страшные останки Кикапу.

Веселитесь: идут, ближе, белея верхом, блистая темно парчей, неясные сами, слуги, стражи, кустоды… А оркестр безпокойно сбирается вместе, рождаются страннонестройные стоны и срывы лада будущих песен – последняго лада мертвому мертваго марша.

Вот! – вид! – видьте: приблизилось облако, прежде буйный буран, гром погасший, умолкший; в чем молочнобелом облекли ледяное, яркое (темное!) тело?; нет короны, нет венца – только воздух веет что-то (чернь), только море льнет дальним сероголубым льном (ложь!) – только горы грозы готовят великия, мир кончают великий видный миру (месть! бой!..) И лик виден всем вкупе – собору: желтый, первый цвет спектра его – кожа лица; волосы черные (цвет второй спектра) – каймой черносинею окаймляют линии твердыя верха лица; веки великозапали – запад пал на лицо; восток всезатаил тайну будущей бури и покоев Покоя – Единственнаго Воскресшаго Величия.

А пока кажет тлен – страшно брашно телеснаго тлена, синезеленобледная зима зияет на желтой земле постояннаго лика – и дух Урны, увы, слышен сладкотяжелой струей, своей воней. Веселитесь. – Знак; немо проход открыл собор; пропустили тело влекомое слугами к щели; принесли, ждут.

Прямообращаясь знаком, приглашает священник войти, всех, в темницу; вошли все. И устремленные, прикованные неудержимо к нему, взоры страннорадостно блещут – это солнце последних лучей – фиал алой всеединой любви, фокус финальный великосоединенных лучистых любовей в одно – в Омегу окончательную, в – Смерти твердь.

Персть почтиоконченная (почти!!..), чем бы закрыть резкое твое лицо, черные твои чугунные волосы – не выдержат жаровни жар жадные твои близкие.

Все равно – нож вот он, вес, всецел: вид лица, ожидание даруемаго действа. Заблестит сейчас час смертельносветло – ждут люди, – и ждет небо, ждут горы, лес, камни, – и тихо притаившись вдали, ожидает марное маркое море.

Сейчас – острая, вкось блеснет блесной бритва – как молнией – морю. Как гроза – горам. Как зарница нежному небу. Как луна – лесу и камням как яркий яросеребрянный ящер.

А людям – льдом проникнувшим до сердец ольдит, уколет, осмолит мертвым морозом. Роза грозная, блесна, бритва ослепительноострая – блесни!

Сейчас – опустили тело по знаку; сейчас – прислонено к стене строгонесогбенной спиной; – и цирульник тюркский таз подставил страшный с брением – кипит пена как грозовогорькое небо, кипит истово, и Одн-Инд взял голову грузную в руки – держать при мытье. Кончается житие…

Страшно… Тихо руками тонкими закрылась Еелленна и персты без перстней дрожат, как тростник перед грозой. Страшно! бледною стала, еще больше, древняя Ра – пора! – и очи, открывшись широкосильно пред тем – теперь опустили завесы, спустились ниц под тяжелыми веками, веря великому страху. Только третья Триптиха, троннолживая Денисли, лик свой неизменнорозовый держит открыто – статуя, дева палестр, дитя (ложь, море!).

Бледная, тоже спокойно, поиному, – прекрасна – сильно – стала, глядит Геертаа. Очи – Божьи образа яркогорят сильным светом; только левой десницей докоснулась до края платья пары своей – в помощь ей.

Чтож – камень вся, белый, пара ея; гордо стоит; яркоосвещая призрачно лицо, тень смерти крин кромешнокошмарный крыльями дикояркими своими осенила – и не пускает к пути нынешнему, к страху страшному сему, – к страданьям послесмертным супруга и жениха. Только тик и так – такт сердца – странногулко гудит изнутри, – из нутра небывало-худой погибающей плоти.

Да, девочка – ярка, овечка, – пострашней сие урночки сверхпереполненной нежитями жуткой доли долинной твоей!

Чтож, последняя, пэри, Полонии пламя, Ронка, в роскошнотяжелой парче, – что, как она глядит, как стоит стояние сие страстное? А вот, видьте все: слезы каменныя каменным градом остыли очно, стоят в очах отверзающих он: – мука там, урна там страшнокаменная – лик весь жениха и супруга (друга!) отобразился, как в зеркале зимнем.

Полна парча телом темнокаменным – знаменье, знаменным, говорю, словом – мно-о-го силы в теле том, нездоровом гармонией монной – мира и неба.

И еще один, останный, глядит, сверлит зраком, зраками своими бельмоголубыми. Те-те-те, – на кресте, некрестясь, распялся, пяля глаза старичок: молчок смеху коронному. Урона, урна тебе, смеху сему твоему – крест, от, – смех твой сейчас – на нем положился. Гляди, не бледней, ей, ей! Смелей, смеюн, – не юн, а стар ты в арках смеха, в красноярких арках, коронной комедии шут грядущий.

И пуще страх всех объимет: подымут сейчас грознее главу, глава грузнее, гордясь, лик окажет – смажет кистью, в брении белой, цирульник тюркский ланиты льдяныя, лицо кольцовое: браду брить будет брадобрей – в последний раз!

В последний раз! Глаз скривился левый, лунный, бурумнобедовый, Кикапу, – кривится, кривится – мыться тяжко тебе, трон тронов трех – чернец, червнец, крот коронный, – в последний раз кривишься ты – ишь, свело лик твой темнотяжелый в какое мурло! (Тяжело.)

Ах, воют, воют скрежеща камни гор, пещер, камни каменных троп – гоп! воют – о-о-о, – моют мертвое тело томя, лик леденя ледяной водой дождевой, – моют, моют в последний-от-раз, о, горе, – предсмертные, инертные истово (что-о!?) странные останки Кикапу.

Неподвижно тело; глава, качаясь вамо и семо, омытая брения пеной, водой, – и власы – потемнели грозово; – слово, смотрите, возсядет средь уст – и спадет (вот?!!) – на воскрыльях слетит – и сорвется: вввниз или ввверх!

Чччерноуст (златосереброуст, медноуст, жлезноуст!!) – жив ты жадно, во аде или рае, – сгорают, сгорают все люди Двора твоего – встань, пора.

Нет, игра то – сгорают; полают, повоют природы отродья – угодья: каменья пещер, гор и троп. Гоп, гоп, гоп – поспокойней; – достойней держите кольцо, круг сей урнный.

Сейчас: мытие прекратилось. бритие начнется, началось – к началу подступают стража, кустоды – два, – раз, два!..

Мылят щеки, мылят лицо, – в кольцо сероснежное пена, пенясь, обратила лик Кикапу; – вссс. пу… – губы, кривясь, крадутся, кренятся, звук воспроизвести великий – сопротивления – но в брении, в бездне брения тихи, покорны, мертвы. Терпенье!

О!.. дрогнули веки под пеной – переменой лик оживил темь и топь мертвых теней – гей! криво, кривится, змеится лик – губы грознее сдвиг, видно, свершают теперь – кривы! – кривей… ге-е-ей… бледней, бледнейте все на кресте положенные лики – кривится.

Да не боится никто: в последний раз смеется – смех; – смехом старым и новым прощает коронно Кикапу всех и вся. Всем и всему! Во тьму. Со-о-олнцу!

Но смех в сторону – света-ли, тьмы, – для того-ль вы собралися, браться собора, – ora, orate: молитесь – блеснет сейчас острослепительно, бритва блесной своей безпощадной навеки.

Человеки, молитесь: бритие началось.

Держит Онд-Инд истово голову; олово взгляда впилось в ось сверкающей бритвы; час битвы бедовой настал – ал запад, бел восток – сток крови суровоначнется, начался.

Держит цирульник тюркский бедовую бритву; сверкает, сверкает сталь нестерпимо в злате заката, в пурпуре урнном лучей – ключей конца; се-й-чаа-ас!.. брить молодца!

О-о – сверкнула бураннобело бритва; о-о-о – касается конец ея щек – моолнией льдистосверкнувшей ожгла лак зеленый небритой брады – вооды! еще. щелк!

И шелк настает тало, мало-по-малу, – тает синь и темь черносиней жосткой брады – и оливковоатласный лак настает на ланитах обритых быстро неистовой бритвой – и кровь, кро-о-овь, в правую бровь накатила, и с мылом – с килом и пемзой – смесившись, синеалыми каплями капает в таз. раз. два. пять. пять. – вопият капли алочерносиния. росы смертнаго инея.

Таз наполняется кровию; суровочерные волосы плавают там же в тазу – небо в грозу, грозящую бритвой и бедами, таз этот медноурчавший еще недавно, теперь приявший останки: волосы и кровь Кикапу.

И еще раз кривится глаз, буровеет бедово левая бровь – о, суров лик великий, кривляющийся ныне кромешно – в раз последний последне смеется, смеется, смеется коронно и тронно, с трона в урну ухнувший Кикапу.

В последний раз. Воон таз! Берите, кровавый, – вон! кровь и власы… – настежь миру и граду адски-открытыя двери. Берите-же вон, прячьте, звери!

Где звери? Содеянный страшно злом зверь, затравленный ранее, благороднобледный зверь-блед, над бездной у щели, в кельи-темнице, вымыт истово, выбрит, коронный, до крови, что наполняет таз страшный – один ныне, нынеотпущаеши, здесь, – а подлинноподлые, подлиннозлые, несодеянные – но сотворенные так Тайной Вечной – тех нет, те сокрыты, ушли от участи урнной – короннокарающей казни.

Зверь?! Поверьте, что сему, жуткоживому и в смерти, сейчас – скве-е-ерно: – «лучше псу смердящему, чем мертвому льву» – воспомните, многие, сии слова Соломоновой саги.

Ах, овраги жизни жаркой, жуткой твоей, – лжезверь, лжеутенок серый (лебедь, ленный, белый, всегда, – холубь в хаосе, голубой,); ах реки, рокововзжурчавшие напослед буйнобуранный бред; – о, море, марою Майской и Марта марою лестнообольстившее жаркую твою жажду (М-а-а-ать! Со-о-оль-ве-й-г…); – небо, нависшее столь злозвездно – бездна ныне все тебе, судьбе твоей, – и этер воздохнешь ты ужасно – жадно – в удушьи дыхая, – а вверху над тобой холмик сравненный почти с почвою нижней, с землей, – неподвижен в песочке – и потонешь ты, клик, слабая голоса лава, в грохоте дальнепроехавшей мерзостной бочки.

Это там, скоро когда то, – а ныне там-тама тоны звучат, – зурна уныло зурну восчуяв зуд золотой посылает, – бубен, бедный, бубнит, серебром скорбным цветя, разсыпаясь, – скрипки скорбят и флейта финифть финально лиет – свист свой серебряногулкий воздушный вия и свивая, стеная тонами – о, с нами и с ними оркестр весь орфейский и тюркский баюкает белое облако дымов – печалей ли легкоплывущих, туч-ли тяжелобуранных, самума ли силу таящего в себе – а может быть белоблаговонных ладана дымов державнонависших над зданием, виденном только что нами, навеки.

Свершилось! Сокрыто навек, уходит от нас тайна последних смехов Кикапу.

Свершилось – сгустилось общее облако дымов, в одно – не дно, а край мрачной тайны, ледяный, лишь лезет вверх, вид свой кажет, жёлтый и жосткий вид. Так когда-то яростномрачно, жесткий, торчал клочек черных волос.

А музыка утло из урны слышна, оклубленной облаком дымов – всё тише, всё тише… как мыши скребутся урнные звуки в слух… все реже исплаканный такт – ближе последний из алотаинственных актов – мрачнейший акт.

Ааааах. оборвалось – образовалась дыра в дымах – облако отверзлось – глядите:

В покрове грозный грезится гроб – тени роб, платьев придворных Двора его дам, окружают дом сей последний – бледныя тени, страннокривой статуй старика, священник и слуги – прощайтесь, подруги – черную честь отдайте, другие, концу Кикапу.

Во тьму – имени Твоему, нуу!!

Спускается сверху небесная тьма, обнимает, объяла; и алозажегшийся свет – алоблед; – и чуть возсияла, налево, где утренняя звезда, – новая группа светил: треугольник (– сбылось, слово, сказ, сага: страшная ранняя слава и страшная ранняя смерть) – комета конца Кикапу.

И се, в раз последний, последний грядет караван (карнавал): – три впереди, потом две, – – – – потом старик страннокривой, двое слуг, музыканты…

Идут, спуск свершая из врат, вниз, – террасой светлольющейся и остывшей каменный катится путь – вниз, вниз истово идите, дивы Двора, странный старик кривой. Пой им ночь, свети свет звезд – разъезд (расход) начался – тебе, восход зачинающийся, ещеневидный. Грядите из гридни грозной, темноносной вовеки, человеки.

А внизу, как сад во грозу, как град под градовой тучей – дивная видится долина. Белыя, белыя, – легкия как видения видятся в ней тени – древ, статуй, урнных фигур?…

Все есть очно там – каменныя надолго остыли фигуры и урны подлинныя беломраморныя траур подъемлют – и дремлют деревья разных пород; Род грозный мертвецов – отцов и детей – окунулся в струи Летей; ждут жадно, кротко, троннаго подъема из недр zетных земли. Ол-лллли, ляаааа, аа-ааа – лли – ляаааа-а. шепчут певуче древнедержав-ныя недра – цедра ценнейшая огромнаго я-яркаго плода огневого – огня внутренняго – утреннеурн-наго Огня – ляааа.а..

И лена лед и лен зеленозолотобледный лиет на видение – и облаком каждения какого-то, облаками остыли в тылу фигуры: урн и камней – ангелов окаменевших пред предстанием из мертвых – возле Воскресения. Долина льнянольдяная, зеленозо-лотобледная, спит в дыхании елеслышном пышных древ, остывших в тылу сем предвоскресном чудесно-живо.

Две ивы истовоскорбныя и Одна (древо) – со дна моря лукаваго, тайна алозлая его – и две Лозы легкия, прильнувшия Диптихом к Другу – – – – – – – – – – и нето дуб-корчага, нето инодрево единственное мужское, – группой роковой вошли в тень, в сень, в сад Иосафатов. Стоят облитые льдом-льном луны, окрытые облаками призрачных камней – каждения древнеостывшаго какого то – вот сольются со всем, споются в хор общий, ждущия жарко под арками Иосафатовой долины Единаго – не как все – Воскресения.

Единое Воскресение! Се ждет кого? Его ли, оставшагося ненадолго в недре темницы, у щели, бледной теперь во льду и льну луны. Или иного, созданную персть от бреда, бури восторга оргийнаго самоуничтожения, грозной гибели Икса. Все равно. Давно было – будет еще: пришествие, восшествие, воскресение Весны после Смерти.

Черти червонные, черви чернокраснорыжие извечно – век ваш адский кончен начисто, чен-чин-чик!!!

Се: слились с долиной, мглинной, белой, жемчужной от жара льдяного луны. Се: спелись, спелые, в хорале алом ожиданья очноединаго. И поглотила долина льдиннозлатобледная Иосафатова их, родичей Моих, придворных Двора (пора!) – воззрите ныне – сейчас – теперь на дверь отверстую – там таз, дымящийся мертвою кровию в луне, там гроб – роба временная бремени, беды, бурана – и осанна! там град новый радостный, там тень во елее луны, во льду и льну месяца мертваго – зеленозлатобледнаго лета.

Нет никого – отперт чертог – бог ли, бес, во гробу, един, – слуги слетели прочь – но чья дочь стройная в робу белопрозрачную одета, дева-дитя, двенадцатилетний Лель лунновешний, светлой тенью стоит у дверей отверстых настежь – для всех.

Лик – розовобледный, лебединый лик; тело – стройнорастекающийся вешний этер; но, Господи, – черты знакомы воочию – что??? ведь это дочь, дщерь той, что исчезла из пар, в арки долины ушедших, – те же, возобновившиеся вешне, черты – ты была камень от камней гор, от пор пещер, сколком скал, древом деревьев леса – завеса тайны упала, о алое тело, о стройный стан, – где парча, каменное неровное дисгармоничное нищее облекавшая тело – белое, стройное, светлое ныне видение?….

…. – – – Я была двенадцатилетней

ак кончился Кикапу: – просто прекратили протянувшееся: – ослепительнобелая бритва – и невыразимонежная яркая голубая глубь: – блеснула блесной бритва – и продолжала быть неподвижнонежной голубая глубь; где, как, когда – осталось и останется тьмой, – тайной.

Но невемое надвинулось напослед – в гулком глухом и мертвом совершенно городе, некогда крепости караимской, приготовили тело, отеплили, (а может быть и отодвинули, еще) тайну текущую невидно немо – и все таки знаемую всеми (почти).

Кто был при последнем: – старик священник хранитель кенасы и города – один –; Еелленна, Ра, и Denisli ### триптих тронный его, ежесущный навсегда, навек; странный старичишка Корчагин; Геертаа, – Дзое-Сан, жены последняго диптиха; Ронка – Полонии пламя, – и никого из мужчин, даже палачей – последних – даже их: – никого.

Впрочем были составлены слуги: тюркский цирульник, еще один (Одн-Инд) и немного музыкантов, орфеев оркестра тюркскаго, тюкавшаго тренькающаго и текущаго грустно, страннозаунывно и медленно вниз звуками зурн урнных от назади оставшагося, от Омеги, навсегда дорогого древа Смерти.

Музыканты молчали, когда коронно поднялись три тронных первых по тернистокаменной тропе к воротам; – они знали, что это не туристы, о нет! – потом пара (– диптиха –) прошла – молчали; потом поднялась Полонии пэри – Ронка – коронно; музыканты молчали – и только когда подковылял припадая, и падая будто, подымаясь в расщелинах скал и камней Корчагин, – залепетал темные, томные и грустные грузом, темно, звуки оркестр тюркский: – тюкали в бубны, толкали; тренькали словно стременами (струнами), зудели зурной, – но отмахнулся отчаянно Корчагин – и замолчали навек (так будто бы), окончили сладостногрустный сбивчивый сказ.

Священник ждал у ворот, строгий, ничемунеудивляющийся (затаивший, может быть, плевок последнему преступлению).

И там, в темнице, у щели над пропастью приготовили бритие – брение сделали древнее: пену из пемзы, кила и воды; – и острослепительная бритва опять блеснула блесной, – но для порядка, для убора в урну, – для последнего туалета.

Так готовились короновать Кикапу – воздвигнуть телу трон (тлену плен); готовились мыть, брить, брать; – и ждали жутко его белые (бледные) близкие, ждал странный старичишка Корчагин, ждал священник, ждали музыканты, – и никто не знал: как – знали: что – и все думали о разном золотом дне – об урожае из урны, о свете из смерти, о воскресении из весны после – после – после странной и страшной смерти – Светлааннаа!!!..

Легче лани летели лучи луны (там, в темноте тайнонезримой) – а пока зрел золотой и медный полдень – было грозно тихо, было знойно и глухо, немо и мертво – во имя полдня – Теемницааа!!!..

Таз там в темнице у щели над пропастию глухо медноурчал – чистил Одн-Инд широкий ларец сей, светлейше, пемзой, килом и водой для того, чтобы кровь от брития и омовения не обрызгала б показуемой туристам руины – тюрьмы давнейшепрошедшей.

Но вот глухо прозвенел в золотомедном зное звук – ток, – точно телеграфная медленно ахнула струна, невидная, грозная, Герцова, – насторожился священник – и гортанноглухой, караимский, татарский ли, тюркский ли словозвук издал – приказание – и оставил покой Онд Инд, с ним и цирюльник тюркский и вдвоем вошли в парадные аппартаменты, где черный чулан хранил странные останки Кикапу.

А воздух возливал благовоние – бальзамический белый белопрозрачный этер. И небо наверху нежило навечным навесом – ярколазурный яровой (весенний) навес. Мертвый, в бане татарской (тюркской) таял в зное каменный город и вниз вилась белым путем горная тропа. С верху – вниз, с низу – вверх, фейерверком белоослепительно окаменевшим. Окаянным и Каину дорожка державная, проржавевшая золотом солнечным. Кончено: Кикапу! – По ней поднимется последняя смерть, смерть без весны – воспоминания, воскресшей имитации.

По ней спустятся спутники: три, – двое, – одна; – странный старик. По ней отойдут Одн Инд, и цирюльник, и музыканты.

И в воротах возстанет священник старик. Затворит ворота, запрет и останется один – со упокоенным недавнопогребенным (как!!!) Кикапу.

Потом потянется прежнее – приедет семья священника, станут туристы. Станет… среди смерти жизнь, а пока – показ продолжается, сейчас, сейчас.

Гул прогудел дальний (дольний) еще раз; еще раз ахнула глухо-медленно – телеграфная невидная, где-то, струна, внятно, всем, – и, строго-слушая все-время, оборотился к слугам старый священник – и дал знак, мановение, немедленно передавшееся им. Строгопослушные, покорные давним прошедшим рабов, плюсквамперфектумом предревним своим, вошли Одн Инд и цирюльник тюркский в чулан. И стали собираться разом роковые Разы, встречные Судьбы, придворные Двора: три первыя – две – одна – Корчагин, – все, все до дна – и днесь приближенные, приближенные к ранней – страшной – смерти его, к ранней – страшной – славе его – собираться в темницу, к щели над пропастью, – смотреть и стоять действо давноприуготовленное последнего туалета.

Первой пошла, идет, Еелленна – первая любовь, лед и лен, Матери лик почтиповторенный (Сольвейг??!!!) – темные волосы венком веют мягким, платье простое синяго шелка шорох сладостный держит около, а очи серыя свет лучат материн – (Его Матери!) – и образ таят тот-же, Ея, святой, – и рот, расцветший, распустившийся немногобольше правильных мер, но милый, но чудеснообещающий розовобледный рот – и тростниковое тело, и девичьи груди негрузныя, чуть черночермно набухшия под платьем – все повторяет первый сон светлый – [(студенческий сон!..)] – первый ток тот животворный любовь, любовь льнянольдяную, святую Сольвейгину вёсну…

Вторая, – вот, вышла вышне, (идет) – Ра, древний драгоценнодар, Рок и Род, оотца ценная цельнотемная венная великая кровь – кровь Исаака, Иакова, древо Давида, роза Салима, – Ра, Рахиль, Роза; – чернотемныя волосы венцом возлегли жарким, жадным (жоостким!); платье чернаго крепа крепко короновало тяжко-темнозолотой стан и статное тело; лик великодревен и молод, древней девушки молодостью; библейской неЛейи, – Рахили, Ра, прекрасен и летен лик; – и очи очистили тело, и очи державят дух, темнокария, темнозолотыя знойно, темнонебесными арками отгражены – бровями; и зубы древнебелы, и уста устремляют утому и пыль, – красны, – и прекрасно обледнены дорогой ценой, тенью мучений дорогого, друга, жениха неневестнаго, Мертваго Пиерро, Кикапу кромешнаго в новообразе ныне – все сие светлый и грозный лик любови роковой второй, встречи предъужаса, площадки последней пред бездной – любови, любови, любови лельеноснолетней, смертельной, странной, – Лиллитина лета.

И теперь третьяго трона тень, синеголубая, небеснолазурная, зеленоослепительносверкающая стройнорастекающимся волнообразно – волнами – валами – теплым телом, топким, томным но упругим неустанно – ста цветов, ста волн, ста стай дельфинов дерзкоскользящих – на дитя, деву державную стройную смелую палестр похожую странно станом и телом, а главой с золотобледными мягкими кольцами кудрей и глазами яхонтовешними на ребенка – стоит Денисли, сливаясь главой с яркоголубым горящим нежным небом, а ногами наступая, ступая, исходя из покойной полосы сереющаго голубо и грозносокрыто елевиднаго майскаго моря, виднаго с верху, возлегшаго близко на горизонте к подножию неба, к горнилу горы – Денисли, Майя, Марта алозлая врагиня.

Веют вольные, вольнонеобузданные вешне ветры, вьют венки для кудрей, возливают вино власам, вливают в вены Венуса волю, – в жилы живыя (в алоартерии!) – бешеный бег краснорыжих кровных коней! И поют: наша, алая мати, Астарта, Венус – воль, веди весну в луга краснорыжие лета!!..

Это – Лжемать, Лжедева, Лжедитя, – это моря Майя, Морская, Денисли – это третий срыв в серебристоголубой Март – яяяркая любовь, любовь, любовь к Лжелиственному Древу, к Морской Простори, к Бездонной Бездне – к Жжженщщине Жжосткой!!.

Так три первых первыми вышли, идут обратив разно лики, в разныя стороны, несмотря, ненежа, невидя как бы друг друга. Только тихий ветр, вешнедыханьем вздыхая, составил невидное соединение, соединил как бы двух первых, Еелленну и Ра. Невидно, немо, незримотайно.

Одна Денисли – одна; не коснулся ея ветр, не соединил с теми, соподругами странными троннаго триптиха, идет, державно держа путь: пусть. Дерзкая Денисли: плаценда ея с морем – Март, масса масти червоной карт. Аррьергард ея – мена мест. Авангард ея – лета-ложь, зной-зло.

Вослед ей идет теперь две остальных – диптиха пара – Светзаара!!!..

Тихо такт ломая правой своей ногой нежной, аритмируя хруст хрупкой стопы своей наступающей, идет зорко Дзое-Сан. Ангел Таити ликом ленным и Япония овечка, овечка, внешнетонким телом, в прозрачном свете лица лелеет она Омегу, Смерть, конец.

И ветер веет над ней северный, строгий, зимний (Смеерть!), но глаз алмазы ярчайшие – южные – темные – сверкают иным: и мы в огонь за Арго, Аргонавты нежнейшие!

За ней, нежно-невидносоединенной тенью белых февральских дней, снегов горних, – шествует вторая Пары, диптиха, – Геертаа. Глядите: лед и лен тоже, как и первая триптиха. Глядите: горний образ около ней – пастушка, пасущая дела добрыя друга. Глядите: лик свеж, румян; ярок красками радостногрубой жизни лик любезный ея – но глаза: лед и лен горний, чистый, далекий, святой. Свят, свят, свят – гррреми Геертаа, сил свивай свивальник охраняющий, ему – Жениху – Силу давай, небо на земле, Сольвейг странная, Северкелин[1] светлая – любовь, любовь, любовь льда и льна для Чертога Жестокаго, Участи Урнной – Ббббурной!!!..

А за ней змейкой зло золотое невинное (доброе!) невидновьется – от Дзое-Сан связанной с ней, мысль-зависть девочки бедной больной, беееленькой бури – в урночке лазурнокошмарной кораллик нерадостный: мысль мести (кому?)

(И к Денисли добирается змейка-зависть – злоице доброе Дзоеньки-Сан, только иноцветная: сердолик восковой желтый цветом).

Три тронных триптиха Перваго протекли, идя, шествуя вперед, властновлекомыя волею Вышнею (нижнею); Пара прошла, видите, диптиха, – Вторыя; теперь пэри Полонии к лону Омеги медленно вышла шествуя в шорохах гор, в белизне колыбельных камней, в высоте всевеселаго вешняго яркаго неба.

Море под нею: не надо ей моря; горы у главы – входят в онь; камни пещер, камни дорог подножием стоп ея – и сверкание, свет сомнамбулический – недвижный: льда; вод, огня агоническаго остывшаго днесь – в зрачках, в нимбе над головой, в очертаниях дивовой – Данта – главы.

Всесильна связь с лесом в теле, темна и тайна. О ней ни слова, серебрянаго-ль, златого, меднаго. Парча покрыла, тяжелая, тело: в ней стройна она, будто, тяжелая, – вид впереди. Дальше довольно: тайна. Тааайна!

И это любовь – любовь леса к лесу, камня к камню, пещер пор к порам пещер; небо над нею, горы гордятся, жестоко жар жаровни желанной объял грудь, тронул тело, огрозил глаза. Гроза – роза, любовь – ледник, наслажденье – наступ туда.

О, любовь, любовь эта, Полонии пламя льдяное, смерть впереди, лето и море и мирт текущий цветущий целостнолетне столетьям!!!

И за Придворными первыми – тремя, – двумя, – одной, желанными женами Двора – резкий, появляется первый и единственный из мужчин, спутник, старик странный Корчагин. В корчах застывших камней, впадая и выступая из них, припадая и падая, колышась, шатаясь, шелестя шагами гулко в узконеправильных колеях камней, идет истовый спутник, дополнение, мелочь каждой и каждаго, обыденнотронная их жизнь.

Приказный, писец что-ль, сморщенным ликом своим; водянистоголубые бельмовые глаза елей льют хитрый истовый мелочной жизни; морщины – моря, острова, реки – карта прожитых путей, пыльных и полных дорог, мира жизни отжившей и сколь нужной всем! Смех сверкнет разлитый и размытый по всем границам лица – все темницы его, все щели, омыл смех странный проникающий всюду – смех коронной комедии, которая грядет и ждется миром. Комедиант, писец, приказный, шут штоль нужный несомненно, вот идет он, глядите – грядет, грознопроказя сокрытым словом своим – теперь молча, иной, тайный, тайнонужный.

Путь их к путам последним, к пещере, к темнице, где щель; там уж ждет Одн-Инд возвратившийся вспять из чулана; цирульник тюркский остался стражем в тайнике темном; священник стоит неподвижно встречая кортеж коронных гостей – сбор полон, воздух пеной нежноголубой горней поит всех собравшихся, собратьев собора, – тихим питием предвечной весны.

И вот, вдругоряд, раздался гул поднебесный, звук-знак, звон воли немотайной, непреклонной, клонящейся к концу. Сторожа все время великий тот знак, зов, – неподвижный все время для всех, – сам дает знак священник; – Одн-Инду и цирульнику, (возвратившемуся вновь), – рукой, мановением медленно-тяжелым – и те, рабы изстари, уходят сейчас-же парой послушной, один за другим, Одн-Инд и тюркский цирульник, туда к чулану черному окончательно за коронными останками Кикапу.

А тут ждут урнно, молча, мертво, без страстей, – страсть последнюю, вид дорогого, кромешь кроткопритаившуюся напослед. Грозна группа: Трех – Пары – Одной – старика; – груз ждут роковой, гром замерший, замерзший – рун и саг Страстей своих, дел державных Дебрей – каких? но коронных несомненно. Вид!.. веселитесь……

Веселитесь: выходят двое слуг из дверей аппартаментов парадных; на раменах их меднокрасная темноблестит парча; белым неясным облаком осевшим с гор (с неба?) видны на покрове покоящияся странные и страшные останки Кикапу.

Веселитесь: идут, ближе, белея верхом, блистая темно парчей, неясные сами, слуги, стражи, кустоды… А оркестр безпокойно сбирается вместе, рождаются страннонестройные стоны и срывы лада будущих песен – последняго лада мертвому мертваго марша.

Вот! – вид! – видьте: приблизилось облако, прежде буйный буран, гром погасший, умолкший; в чем молочнобелом облекли ледяное, яркое (темное!) тело?; нет короны, нет венца – только воздух веет что-то (чернь), только море льнет дальним сероголубым льном (ложь!) – только горы грозы готовят великия, мир кончают великий видный миру (месть! бой!..) И лик виден всем вкупе – собору: желтый, первый цвет спектра его – кожа лица; волосы черные (цвет второй спектра) – каймой черносинею окаймляют линии твердыя верха лица; веки великозапали – запад пал на лицо; восток всезатаил тайну будущей бури и покоев Покоя – Единственнаго Воскресшаго Величия.

А пока кажет тлен – страшно брашно телеснаго тлена, синезеленобледная зима зияет на желтой земле постояннаго лика – и дух Урны, увы, слышен сладкотяжелой струей, своей воней. Веселитесь. – Знак; немо проход открыл собор; пропустили тело влекомое слугами к щели; принесли, ждут.

Прямообращаясь знаком, приглашает священник войти, всех, в темницу; вошли все. И устремленные, прикованные неудержимо к нему, взоры страннорадостно блещут – это солнце последних лучей – фиал алой всеединой любви, фокус финальный великосоединенных лучистых любовей в одно – в Омегу окончательную, в – Смерти твердь.

Персть почтиоконченная (почти!!..), чем бы закрыть резкое твое лицо, черные твои чугунные волосы – не выдержат жаровни жар жадные твои близкие.

Все равно – нож вот он, вес, всецел: вид лица, ожидание даруемаго действа. Заблестит сейчас час смертельносветло – ждут люди, – и ждет небо, ждут горы, лес, камни, – и тихо притаившись вдали, ожидает марное маркое море.

Сейчас – острая, вкось блеснет блесной бритва – как молнией – морю. Как гроза – горам. Как зарница нежному небу. Как луна – лесу и камням как яркий яросеребрянный ящер.

А людям – льдом проникнувшим до сердец ольдит, уколет, осмолит мертвым морозом. Роза грозная, блесна, бритва ослепительноострая – блесни!

Сейчас – опустили тело по знаку; сейчас – прислонено к стене строгонесогбенной спиной; – и цирульник тюркский таз подставил страшный с брением – кипит пена как грозовогорькое небо, кипит истово, и Одн-Инд взял голову грузную в руки – держать при мытье. Кончается житие…

Страшно… Тихо руками тонкими закрылась Еелленна и персты без перстней дрожат, как тростник перед грозой. Страшно! бледною стала, еще больше, древняя Ра – пора! – и очи, открывшись широкосильно пред тем – теперь опустили завесы, спустились ниц под тяжелыми веками, веря великому страху. Только третья Триптиха, троннолживая Денисли, лик свой неизменнорозовый держит открыто – статуя, дева палестр, дитя (ложь, море!).

Бледная, тоже спокойно, поиному, – прекрасна – сильно – стала, глядит Геертаа. Очи – Божьи образа яркогорят сильным светом; только левой десницей докоснулась до края платья пары своей – в помощь ей.

Чтож – камень вся, белый, пара ея; гордо стоит; яркоосвещая призрачно лицо, тень смерти крин кромешнокошмарный крыльями дикояркими своими осенила – и не пускает к пути нынешнему, к страху страшному сему, – к страданьям послесмертным супруга и жениха. Только тик и так – такт сердца – странногулко гудит изнутри, – из нутра небывало-худой погибающей плоти.

Да, девочка – ярка, овечка, – пострашней сие урночки сверхпереполненной нежитями жуткой доли долинной твоей!

Чтож, последняя, пэри, Полонии пламя, Ронка, в роскошнотяжелой парче, – что, как она глядит, как стоит стояние сие страстное? А вот, видьте все: слезы каменныя каменным градом остыли очно, стоят в очах отверзающих он: – мука там, урна там страшнокаменная – лик весь жениха и супруга (друга!) отобразился, как в зеркале зимнем.

Полна парча телом темнокаменным – знаменье, знаменным, говорю, словом – мно-о-го силы в теле том, нездоровом гармонией монной – мира и неба.

И еще один, останный, глядит, сверлит зраком, зраками своими бельмоголубыми. Те-те-те, – на кресте, некрестясь, распялся, пяля глаза старичок: молчок смеху коронному. Урона, урна тебе, смеху сему твоему – крест, от, – смех твой сейчас – на нем положился. Гляди, не бледней, ей, ей! Смелей, смеюн, – не юн, а стар ты в арках смеха, в красноярких арках, коронной комедии шут грядущий.

И пуще страх всех объимет: подымут сейчас грознее главу, глава грузнее, гордясь, лик окажет – смажет кистью, в брении белой, цирульник тюркский ланиты льдяныя, лицо кольцовое: браду брить будет брадобрей – в последний раз!

В последний раз! Глаз скривился левый, лунный, бурумнобедовый, Кикапу, – кривится, кривится – мыться тяжко тебе, трон тронов трех – чернец, червнец, крот коронный, – в последний раз кривишься ты – ишь, свело лик твой темнотяжелый в какое мурло! (Тяжело.)

Ах, воют, воют скрежеща камни гор, пещер, камни каменных троп – гоп! воют – о-о-о, – моют мертвое тело томя, лик леденя ледяной водой дождевой, – моют, моют в последний-от-раз, о, горе, – предсмертные, инертные истово (что-о!?) странные останки Кикапу.

Неподвижно тело; глава, качаясь вамо и семо, омытая брения пеной, водой, – и власы – потемнели грозово; – слово, смотрите, возсядет средь уст – и спадет (вот?!!) – на воскрыльях слетит – и сорвется: вввниз или ввверх!

Чччерноуст (златосереброуст, медноуст, жлезноуст!!) – жив ты жадно, во аде или рае, – сгорают, сгорают все люди Двора твоего – встань, пора.

Нет, игра то – сгорают; полают, повоют природы отродья – угодья: каменья пещер, гор и троп. Гоп, гоп, гоп – поспокойней; – достойней держите кольцо, круг сей урнный.

Сейчас: мытие прекратилось. бритие начнется, началось – к началу подступают стража, кустоды – два, – раз, два!..

Мылят щеки, мылят лицо, – в кольцо сероснежное пена, пенясь, обратила лик Кикапу; – вссс. пу… – губы, кривясь, крадутся, кренятся, звук воспроизвести великий – сопротивления – но в брении, в бездне брения тихи, покорны, мертвы. Терпенье!

О!.. дрогнули веки под пеной – переменой лик оживил темь и топь мертвых теней – гей! криво, кривится, змеится лик – губы грознее сдвиг, видно, свершают теперь – кривы! – кривей… ге-е-ей… бледней, бледнейте все на кресте положенные лики – кривится.

Да не боится никто: в последний раз смеется – смех; – смехом старым и новым прощает коронно Кикапу всех и вся. Всем и всему! Во тьму. Со-о-олнцу!

Но смех в сторону – света-ли, тьмы, – для того-ль вы собралися, браться собора, – ora, orate: молитесь – блеснет сейчас острослепительно, бритва блесной своей безпощадной навеки.

Человеки, молитесь: бритие началось.

Держит Онд-Инд истово голову; олово взгляда впилось в ось сверкающей бритвы; час битвы бедовой настал – ал запад, бел восток – сток крови суровоначнется, начался.

Держит цирульник тюркский бедовую бритву; сверкает, сверкает сталь нестерпимо в злате заката, в пурпуре урнном лучей – ключей конца; се-й-чаа-ас!.. брить молодца!

О-о – сверкнула бураннобело бритва; о-о-о – касается конец ея щек – моолнией льдистосверкнувшей ожгла лак зеленый небритой брады – вооды! еще. щелк!

И шелк настает тало, мало-по-малу, – тает синь и темь черносиней жосткой брады – и оливковоатласный лак настает на ланитах обритых быстро неистовой бритвой – и кровь, кро-о-овь, в правую бровь накатила, и с мылом – с килом и пемзой – смесившись, синеалыми каплями капает в таз. раз. два. пять. пять. – вопият капли алочерносиния. росы смертнаго инея.

Таз наполняется кровию; суровочерные волосы плавают там же в тазу – небо в грозу, грозящую бритвой и бедами, таз этот медноурчавший еще недавно, теперь приявший останки: волосы и кровь Кикапу.

И еще раз кривится глаз, буровеет бедово левая бровь – о, суров лик великий, кривляющийся ныне кромешно – в раз последний последне смеется, смеется, смеется коронно и тронно, с трона в урну ухнувший Кикапу.

В последний раз. Воон таз! Берите, кровавый, – вон! кровь и власы… – настежь миру и граду адски-открытыя двери. Берите-же вон, прячьте, звери!

Где звери? Содеянный страшно злом зверь, затравленный ранее, благороднобледный зверь-блед, над бездной у щели, в кельи-темнице, вымыт истово, выбрит, коронный, до крови, что наполняет таз страшный – один ныне, нынеотпущаеши, здесь, – а подлинноподлые, подлиннозлые, несодеянные – но сотворенные так Тайной Вечной – тех нет, те сокрыты, ушли от участи урнной – короннокарающей казни.

Зверь?! Поверьте, что сему, жуткоживому и в смерти, сейчас – скве-е-ерно: – «лучше псу смердящему, чем мертвому льву» – воспомните, многие, сии слова Соломоновой саги.

Ах, овраги жизни жаркой, жуткой твоей, – лжезверь, лжеутенок серый (лебедь, ленный, белый, всегда, – холубь в хаосе, голубой,); ах реки, рокововзжурчавшие напослед буйнобуранный бред; – о, море, марою Майской и Марта марою лестнообольстившее жаркую твою жажду (М-а-а-ать! Со-о-оль-ве-й-г…); – небо, нависшее столь злозвездно – бездна ныне все тебе, судьбе твоей, – и этер воздохнешь ты ужасно – жадно – в удушьи дыхая, – а вверху над тобой холмик сравненный почти с почвою нижней, с землей, – неподвижен в песочке – и потонешь ты, клик, слабая голоса лава, в грохоте дальнепроехавшей мерзостной бочки.

Это там, скоро когда то, – а ныне там-тама тоны звучат, – зурна уныло зурну восчуяв зуд золотой посылает, – бубен, бедный, бубнит, серебром скорбным цветя, разсыпаясь, – скрипки скорбят и флейта финифть финально лиет – свист свой серебряногулкий воздушный вия и свивая, стеная тонами – о, с нами и с ними оркестр весь орфейский и тюркский баюкает белое облако дымов – печалей ли легкоплывущих, туч-ли тяжелобуранных, самума ли силу таящего в себе – а может быть белоблаговонных ладана дымов державнонависших над зданием, виденном только что нами, навеки.

Свершилось! Сокрыто навек, уходит от нас тайна последних смехов Кикапу.

Свершилось – сгустилось общее облако дымов, в одно – не дно, а край мрачной тайны, ледяный, лишь лезет вверх, вид свой кажет, жёлтый и жосткий вид. Так когда-то яростномрачно, жесткий, торчал клочек черных волос.

А музыка утло из урны слышна, оклубленной облаком дымов – всё тише, всё тише… как мыши скребутся урнные звуки в слух… все реже исплаканный такт – ближе последний из алотаинственных актов – мрачнейший акт.

Ааааах. оборвалось – образовалась дыра в дымах – облако отверзлось – глядите:

В покрове грозный грезится гроб – тени роб, платьев придворных Двора его дам, окружают дом сей последний – бледныя тени, страннокривой статуй старика, священник и слуги – прощайтесь, подруги – черную честь отдайте, другие, концу Кикапу.

Во тьму – имени Твоему, нуу!!

Спускается сверху небесная тьма, обнимает, объяла; и алозажегшийся свет – алоблед; – и чуть возсияла, налево, где утренняя звезда, – новая группа светил: треугольник (– сбылось, слово, сказ, сага: страшная ранняя слава и страшная ранняя смерть) – комета конца Кикапу.

И се, в раз последний, последний грядет караван (карнавал): – три впереди, потом две, – – – – потом старик страннокривой, двое слуг, музыканты…

Идут, спуск свершая из врат, вниз, – террасой светлольющейся и остывшей каменный катится путь – вниз, вниз истово идите, дивы Двора, странный старик кривой. Пой им ночь, свети свет звезд – разъезд (расход) начался – тебе, восход зачинающийся, ещеневидный. Грядите из гридни грозной, темноносной вовеки, человеки.

А внизу, как сад во грозу, как град под градовой тучей – дивная видится долина. Белыя, белыя, – легкия как видения видятся в ней тени – древ, статуй, урнных фигур?…

Все есть очно там – каменныя надолго остыли фигуры и урны подлинныя беломраморныя траур подъемлют – и дремлют деревья разных пород; Род грозный мертвецов – отцов и детей – окунулся в струи Летей; ждут жадно, кротко, троннаго подъема из недр zетных земли. Ол-лллли, ляаааа, аа-ааа – лли – ляаааа-а. шепчут певуче древнедержав-ныя недра – цедра ценнейшая огромнаго я-яркаго плода огневого – огня внутренняго – утреннеурн-наго Огня – ляааа.а..

И лена лед и лен зеленозолотобледный лиет на видение – и облаком каждения какого-то, облаками остыли в тылу фигуры: урн и камней – ангелов окаменевших пред предстанием из мертвых – возле Воскресения. Долина льнянольдяная, зеленозо-лотобледная, спит в дыхании елеслышном пышных древ, остывших в тылу сем предвоскресном чудесно-живо.

Две ивы истовоскорбныя и Одна (древо) – со дна моря лукаваго, тайна алозлая его – и две Лозы легкия, прильнувшия Диптихом к Другу – – – – – – – – – – и нето дуб-корчага, нето инодрево единственное мужское, – группой роковой вошли в тень, в сень, в сад Иосафатов. Стоят облитые льдом-льном луны, окрытые облаками призрачных камней – каждения древнеостывшаго какого то – вот сольются со всем, споются в хор общий, ждущия жарко под арками Иосафатовой долины Единаго – не как все – Воскресения.

Единое Воскресение! Се ждет кого? Его ли, оставшагося ненадолго в недре темницы, у щели, бледной теперь во льду и льну луны. Или иного, созданную персть от бреда, бури восторга оргийнаго самоуничтожения, грозной гибели Икса. Все равно. Давно было – будет еще: пришествие, восшествие, воскресение Весны после Смерти.

Черти червонные, черви чернокраснорыжие извечно – век ваш адский кончен начисто, чен-чин-чик!!!

Се: слились с долиной, мглинной, белой, жемчужной от жара льдяного луны. Се: спелись, спелые, в хорале алом ожиданья очноединаго. И поглотила долина льдиннозлатобледная Иосафатова их, родичей Моих, придворных Двора (пора!) – воззрите ныне – сейчас – теперь на дверь отверстую – там таз, дымящийся мертвою кровию в луне, там гроб – роба временная бремени, беды, бурана – и осанна! там град новый радостный, там тень во елее луны, во льду и льну месяца мертваго – зеленозлатобледнаго лета.

Нет никого – отперт чертог – бог ли, бес, во гробу, един, – слуги слетели прочь – но чья дочь стройная в робу белопрозрачную одета, дева-дитя, двенадцатилетний Лель лунновешний, светлой тенью стоит у дверей отверстых настежь – для всех.

Лик – розовобледный, лебединый лик; тело – стройнорастекающийся вешний этер; но, Господи, – черты знакомы воочию – что??? ведь это дочь, дщерь той, что исчезла из пар, в арки долины ушедших, – те же, возобновившиеся вешне, черты – ты была камень от камней гор, от пор пещер, сколком скал, древом деревьев леса – завеса тайны упала, о алое тело, о стройный стан, – где парча, каменное неровное дисгармоничное нищее облекавшая тело – белое, стройное, светлое ныне видение?….

…. – – – Я была двенадцатилетней

ЕВОчкой где-то там, аложивя! Стройный стан мой! Гордость розовых рек-человек я, вечновидение ныне. Гром и пламя Полонии ударили в Род мой и Рок возгремел велико – стан стал крив и тени ив истово холодом окаменили дивие мое тело. Каменья стала, быв мрамором; радость во мрак, тело в холод; голод лона и сердца настал – фиал жолтый закипел, поднялся яроразливом; ивы вдуб; душегуб урнный Велиар впился в губы; поцелуй решил все – цыгааанкой грозноискривленной одревленной, окамененной стала я, человек, цвет розовых рек. Так жила, жадно истребляя жизнь; так камнем падала на грудь удов, на груди роскошно-розовых комов – баб белейших телами. Лани летели ко мне; уды, урча кровию, жаднонадувшись поднимались ко мне – к стене каменнокривой; вдовой вела я круг урнно-грозный жизни; цыгааанкой цыкала на людей – а там тихо спала, тихо спала девочка двенадцатилетняя бледная, без солнца, белая в долгом сне, в темном окне – сердце моем, дом мой храня, раннеувядшую тайну мою: я сплю.

И в лето грознонелепое тридцатьшестое шествия сего моего – стройный день настал. Таял полдень, оледеваясь нелетней прохладой; ладом ладана – вечерни – чернь чермная дня одеваясь возстановляла нежную предночь – и вдруг Рок – Род спасения, супруг, Урна Радости, возстал нежданно и жарко. Арка Марта настала, Осанна! И тихо, тронно, стройно шевельнулась во мне та, Тайна моя, жизнь, воскресенье мое, – ожила я, Давид древний восплясал, ал закат мой, (восхода год, день, час!) настал: вот, встал!

Черносиние волосы, длинные как у пророка: желтобронзовый загоревший лик – как велик он, казался, ненапрасно, – и стлался путь; воздохнуть, воздохнуть пылалось!.. и горело пламя Полонии жизнетворно, тронно, – Ронка, Ронка! – да, я, жизнь и надежда моя!

И ночью нега настала; на горе – взор, мой горе – сидела, стройнело тело – и лилась речь темнобуйной рекой – Его! – князь! мой! и луна молодая возстала над мертвопокойною столицею ханов Хаосских теперь – и дверь распахнулась в недра и та шевелилась, рождаясь во мне – горе стене! рухнем в урну! возстала я, девочка стройная двенадцати сладостных лет.

Все приняла я – последние дни; лебедь любовный, Леда, – пела я песни, баюкала дни слабых и гордых невзгод его; вынесла сор, вымела пыль, мыла и скребла грязь – будь чист, будь червлен, убелен ленный мой царь, принц мой и князь – грозна грязь, пламя – пыль, капли каменных скал, гор, – страшный тот сор.

Всех созвала я, приняла как своих: трех – двух – старика; дух любви, стройнаго строя реял и лил на меня вольную воду, живую влагу и силу безстрашья. Радуйтесь ныне, радуйся тело, – свободное, стройное ныне – княгиня, пэриня, цыганка – нет! девочка стройная, рой этера я, – двенадцать державных мне лет.

Мы пришли вместе – вместить; вы – ушли, – лллли, эллли, ллля. ляяааа. пою сладостно с недрами – нет, нежно тело мое, стройно, стойко жду воскресения, венца, весны, – спайтесь, сны; одна, единая, дивностою, охраняя сон, роняя жемчуг, лепет, шопот слов: в последний раз.

Таз – солнце! Бритва – рока молния! Темница – только несколько темных десятков годов! Ты готов; жди. А я, бывое диво – я ныне новая Сольвейг; я возле, я очно – очнешься, я тут, девочка двенадцати лет.

Я спасу. Спасу твоему тень моя – меч тебе – жизнь воскресению твоему, Весне после смерти.

И объимешь ты стройное тело мое тогда – да, а ныне я возле, ллллии, эллля, ляяяааа.

ЕВОчкой где-то там, аложивя! Стройный стан мой! Гордость розовых рек-человек я, вечновидение ныне. Гром и пламя Полонии ударили в Род мой и Рок возгремел велико – стан стал крив и тени ив истово холодом окаменили дивие мое тело. Каменья стала, быв мрамором; радость во мрак, тело в холод; голод лона и сердца настал – фиал жолтый закипел, поднялся яроразливом; ивы вдуб; душегуб урнный Велиар впился в губы; поцелуй решил все – цыгааанкой грозноискривленной одревленной, окамененной стала я, человек, цвет розовых рек. Так жила, жадно истребляя жизнь; так камнем падала на грудь удов, на груди роскошно-розовых комов – баб белейших телами. Лани летели ко мне; уды, урча кровию, жаднонадувшись поднимались ко мне – к стене каменнокривой; вдовой вела я круг урнно-грозный жизни; цыгааанкой цыкала на людей – а там тихо спала, тихо спала девочка двенадцатилетняя бледная, без солнца, белая в долгом сне, в темном окне – сердце моем, дом мой храня, раннеувядшую тайну мою: я сплю.

И в лето грознонелепое тридцатьшестое шествия сего моего – стройный день настал. Таял полдень, оледеваясь нелетней прохладой; ладом ладана – вечерни – чернь чермная дня одеваясь возстановляла нежную предночь – и вдруг Рок – Род спасения, супруг, Урна Радости, возстал нежданно и жарко. Арка Марта настала, Осанна! И тихо, тронно, стройно шевельнулась во мне та, Тайна моя, жизнь, воскресенье мое, – ожила я, Давид древний восплясал, ал закат мой, (восхода год, день, час!) настал: вот, встал!

Черносиние волосы, длинные как у пророка: желтобронзовый загоревший лик – как велик он, казался, ненапрасно, – и стлался путь; воздохнуть, воздохнуть пылалось!.. и горело пламя Полонии жизнетворно, тронно, – Ронка, Ронка! – да, я, жизнь и надежда моя!

И ночью нега настала; на горе – взор, мой горе – сидела, стройнело тело – и лилась речь темнобуйной рекой – Его! – князь! мой! и луна молодая возстала над мертвопокойною столицею ханов Хаосских теперь – и дверь распахнулась в недра и та шевелилась, рождаясь во мне – горе стене! рухнем в урну! возстала я, девочка стройная двенадцати сладостных лет.

Все приняла я – последние дни; лебедь любовный, Леда, – пела я песни, баюкала дни слабых и гордых невзгод его; вынесла сор, вымела пыль, мыла и скребла грязь – будь чист, будь червлен, убелен ленный мой царь, принц мой и князь – грозна грязь, пламя – пыль, капли каменных скал, гор, – страшный тот сор.

Всех созвала я, приняла как своих: трех – двух – старика; дух любви, стройнаго строя реял и лил на меня вольную воду, живую влагу и силу безстрашья. Радуйтесь ныне, радуйся тело, – свободное, стройное ныне – княгиня, пэриня, цыганка – нет! девочка стройная, рой этера я, – двенадцать державных мне лет.

Мы пришли вместе – вместить; вы – ушли, – лллли, эллли, ллля. ляяааа. пою сладостно с недрами – нет, нежно тело мое, стройно, стойко жду воскресения, венца, весны, – спайтесь, сны; одна, единая, дивностою, охраняя сон, роняя жемчуг, лепет, шопот слов: в последний раз.

Таз – солнце! Бритва – рока молния! Темница – только несколько темных десятков годов! Ты готов; жди. А я, бывое диво – я ныне новая Сольвейг; я возле, я очно – очнешься, я тут, девочка двенадцати лет.

Я спасу. Спасу твоему тень моя – меч тебе – жизнь воскресению твоему, Весне после смерти.

И объимешь ты стройное тело мое тогда – да, а ныне я возле, ллллии, эллля, ляяяааа.

КОНЕЦ

Бахчисарай. Июль – Сентябрь 1916.

Агатовый Ага