Всего одна жизнь [Артем Ильич Гай] (fb2) читать онлайн

- Всего одна жизнь 1.25 Мб, 253с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Артем Ильич Гай

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Артем Гай Повести

Трудные дежурства

Часть первая. «В полях, под снегом и дождем…»

1

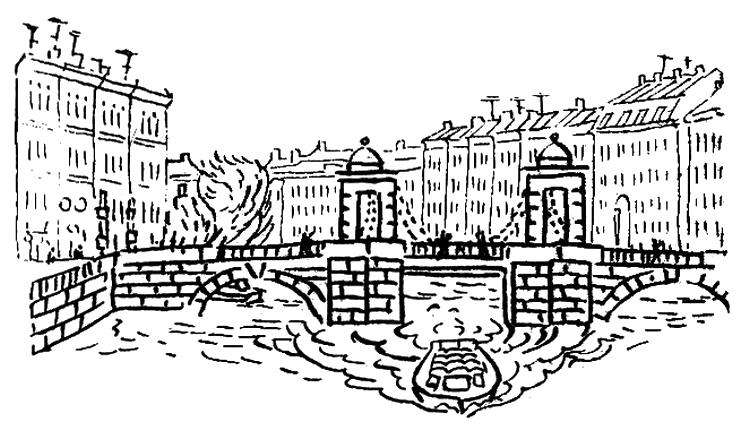

Двадцатое ноября. День моего первого самостоятельного дежурства. Я готовился к нему долго — и в институте, и уже четыре месяца здесь, в этой очень далекой от Ленинграда больнице. Хирургия — океан страданий, кого вынесешь ты на свой берег в мой первый судный день? Справлюсь ли?.. На отделении, как всегда, невпроворот работы. Все заняты. Я с середины дня не выхожу из приемного покоя. А Петр Васильевич, наш заведующий, пробурчав утром: «Ну вот, в бой брошены свежие силы», заперся в своем кабинете, готовится к какому-то отчету или докладу. Подозреваю, что сделал он это не без умысла. В три часа дня поступают один за другим двое больных с острым аппендицитом. Для верности прошу Мусю посмотреть их. Муся — самый опытный ординатор, правая рука Петра Васильевича. Симпатичная, неторопливая женщина лет двадцати восьми, с мягкой улыбкой. Она всегда помогает и советы дает незаметно, кажется — сам додумался. Работать с нею одно удовольствие. К тому же я с первого дня оказался Мусиным соседом по квартире. Наверное, не соседом даже, а гостем. Иду оперировать. В пять Петр Васильевич заходит в операционную, несколько минут молча стоит за моей спиной, потом говорит: — Ну, ладно. Работай. Я дома, — и уходит. В шесть я остаюсь один на один со своим дежурством. Волнение прошло, но где-то в сознании плавает неуправляемая мыслишка: дай бог, чтобы было тихо. Не для молодого хирурга мыслишка. Пугающая… До восьми часов действительно тихо. А в двадцать десять меня срочно вызывают в приемный покой. Там полным-полно народу. Милиция. На носилках девушка, девчушка даже. Ну, вот оно, начало… Пульс и давление не определяются. Сбила машина. Шок. Отчего?.. Противошоковые жидкости, кровь, грелки… — Что с нею, доктор? — У парня лицо загорелое, и потому не бледное, а какое-то синее. Так отчего шок?.. Мне кажется, что я и все вокруг страшно медлительны. — Поживее, Ниночка! — сдавленно шепчу я операционной сестре. — Что с нею, доктор? — дышит мне в затылок парень. С трудом попадаю в вену. «Петр попал бы моментально…» — Вызовите Петра Васильевича, пожалуйста. — Доктор, что с нею?.. Девушку зовут Таней. Ей семнадцать лет. Нет, я еще не могу нести сам этот груз… В двадцать три часа я все еще на коленях у ее постели. Иглу нужно все время придерживать, чтобы она не вышла из вены. Попасть снова будет очень трудно. Мне кажется, что колени мои — лезвия ножей. Стоит чуть сдвинуться — и равновесие потеряно, я полечу на пол с иглой в руках. Петр Васильевич сидит рядом на краю кровати. — Что со мной было? — шепчет Таня. — Небольшая неприятность, Танюша, — говорит Петр Васильевич. Она засыпает. — Нужно хорошенько следить за нею, и она наша. Понял? Мне кажется, я все понял, но вот ноги… — Интересно, похож я на первохристианина? — Чего не видел, того не видел, — насмешливо бурчит Петр Васильевич. — А вот иглу, чтобы не держать всю ночь, попробуй подшить к коже. В двадцать четыре Петр Васильевич оставляет меня одного. Он будет спать на диване у себя в кабинете. В полутьме ночной палаты, мне кажется, я слышу, как возвращается жизнь в это девичье тело, и мне хочется орать от радости. Я широко раскрываю рот, но, конечно, молчу. Никаких мыслей в этот миг, одно ощущение. Ничего, что я битый час стоял на коленях, вместо того чтобы сразу подшить иглу. Мне еще лучше оттого, что ноют ноги. Я смотрю на живое Танино лицо, на двигающиеся во сне порозовевшие губы, на тугую блестящую кожу ее руки, в которую впилась толстая и жестокая спасительная игла. Я думаю: «Петр, наверное, специально заставил меня час простоять на коленях». И беззвучно смеюсь: «Ах, стервец!» Для совершенства, в моем представлении, он слишком толст и замкнут. Хорошо, что сейчас он спит тут же, в больнице. Это дает мне уверенность, что с Таней будет все в порядке. И все же я боюсь отойти от нее. Сижу, как влюбленный дурак, и держу ее за руку. Какие-нибудь четыре часа назад я даже не знал о существовании этой Тани. А сейчас мне кажется, что я знаю ее лучше всех на свете. Все дело, вероятно, в том, что я оказался как бы соучастником ее второго рождения. Я с нежностью щупаю ее пульс и улыбаюсь. Что бы сказала об этом Оля? Я хочу представить ее здесь, рядом с собою, и не могу. Я никогда не мог себе представить, что скажет или сделает Оля в той или иной ситуации. Иногда она бывала мягкой, ласковой; я говорил ей в такие минуты, что глаза ее зеленеют, как александриты. А иногда, особенно часто почему-то, когда мы выходили из кинотеатра, я вдруг замечал, что у нее чужие глаза, и взгляд чужой, не видящий. «Ты что?» — спрашивал я. «А что? Ничего», — спокойно отвечала она. И мы шли молча рядом, как едва знакомые люди. Иногда это неожиданное отчуждение длилось несколько дней. Я злился, хотел проучить ее — старался не замечать, но надолго меня не хватало. Последний наш вечер в Ленинграде, когда я провожал ее домой после «отвальной», запомнился мне со всеми подробностями. Было тепло, даже душно. Листва в Летнем саду загадочно шуршала в темноте. На мосту блестел отполированный шинами диабаз. Набережная была совсем пуста. Мы всегда любили ее такой. «Нам надо подождать, проверить себя», — повторяла Оля. Постепенно выветривался хмель и принесенная им легкость, которую я испытал в этот вечер впервые за последние недели — с того дня, как мне стало ясно, что Оля не поедет со мной. Во всяком случае — пока… Мы остановились у спуска к воде. Причальное тяжелое кольцо чуть шевелилось под маслянистой водой. «Ты не согласен?» — спрашивала Оля. Брошенная в воду спичка погасла не сразу и прочертила в воздухе короткую желтую полосу. Мы оба следили за нею. Начал накрапывать дождь. Я прикрыл Олю обоим пиджаком: «Помнишь, как у Бернса?..В полях, под снегом

и дождем,

Мой милый друг,

Мой бедный друг,

Тебя укрыл бы я плащом

От зимних вьюг…

Утро ясное и звонкое. Свежий снег оседлал все, что можно оседлать, даже провода. Лишь одна из вечерних туч не смогла уйти из котловины, зацепилась за вершину стоящей над городом горы. Вершина издевается над тучей, жалкой и ничтожной на фоне сверкающего голубого неба. Я стою посредине заваленного снегом больничного двора. Глотаю еще один большой кусок морозного, пахнущего снегом и горами воздуха и иду на обход. Петра Васильевича сегодня нет. Муся, с синевой под глазами после беспокойной ночи, к часу заканчивает все дела и уходит. Николай бродит по отделению, как большая сонная муха. После обхода и перевязок пристраивается на диване, накрывает голову подушкой: «Посплю часок». Он сегодня дежурит. Таня совсем молодцом. Просит перевести ее в общую палату — одной скучно. Старый нытик из пятой палаты, поступивший шесть дней назад с острым аппендицитом, изводит меня двадцатилетней историей своего склероза. Четыре месяца назад я бы просидел с ним полдня. Сейчас, посмотрев все, что меня интересовало, с блаженством думая, как я выпишу его через несколько дней, учтиво прерываю его бурные воспоминания и иду перевязывать своих больных. — Вы сегодня опять дежурили? — воркует наша операционная сестра, помогая мне на перевязках. — Вас так надолго не хватит. — Лет на двадцать, Ниночка. Достаточно? Она смеется. Она часто смеется, потому что это ей идет. И белый халат, и шапочка ей очень идут. Темные волосы и светлые глаза! Черт знает что! Каждая третья женщина кажется мне совершенством. Но это ничего не меняет… В три часа звонит Лора и просит срочно прийти домой. Небольшая неприятность — кажется, нас обокрали. Дома выясняем, что утащили два чемодана — мой и полупустой Ванин, кое-какую мелочь из стенного шкафа. Дверь заперта, окна тоже. Ясно. У нас не хватает всем ключей, и один ключ мы вешаем в коридоре у соседей. Там живет много народу, и среди них одна сомнительная личность. Лора вызывает милицию. Я заваливаюсь на Ванину кровать. Приятной усталостью гудит тело и голова. Перед тем как заснуть, я сознаю, что утрата почти всех моих вещей волнует меня не больше, чем потеря подметки. Через несколько секунд меня будит Лора. — Сейчас придет милиция. Они не поверят, что ты пострадавший. — Ты считаешь, я пострадавший? Лора садится рядом. — Ты прелесть, Вовочка, — говорит она, наклоняется и целует меня. Я чувствую, как чуть вздрагивают ее губы. Сон легким туманом висит в комнате. — Вот и полная компенсация, — переводя дух, говорю я. Звонок. Милиция. — Черт бы их драл! Когда не надо, они торопятся. Лора смеется: — А вещи? — Какое они имеют значение, когда можно спасти жизнь человеку! Или целовать прекрасную Лору… В длинном повторном звонке чувствуется беспокойство милиции о наших жизнях. Вечером в «ничьей комнате» за старым массивным столом, невесть как попавшим сюда, собираются все жители «Птичьей горы». Сегодня особый случай — все дома. Начинается детальное обсуждение случившегося. Высказываются различные версии и пути поисков. В конечном счете все сходятся на том, что милиция ничего не найдет, и мы с Ваней бросаем жребий, кому где спать. В «мужской» стоит Ванина кровать со сравнительно целой сеткой и узкий диванчик. На диванчике можно лежать только на спине: выбоина в центре так глубока, что в ней сидишь, как в детской ванночке. В городе плохо с мебелью. С жильем налаживается — целый строительный трест занимается этим, а с мебелью плохо. Две недели назад на «Птичьей горе» состоялся «мебельный симпозиум». Все началось, как всегда, с Ваниного замечания. «Нам иногда не хватает частного предпринимателя», — оказал Ваня. «Не хватает расторопности у руководителей горторга», — отрезала Лора. «Уколи их в попу, — посоветовал я. — Тебе и перо в руки». После этого разговора в течение двух недель отдел «Культура и быт» городской газеты, а которой сотрудничает Лора, теребил бумаги в горторге. Каждый вечер на «Птичьей горе» ломались перья. Все, кто был свободен от дежурств, знакомились с материалами, предлагали острые абзацы или административные меры. Периодически Лора гонялась за мной или Ваней и колотила нас маленькими крепкими кулачками… Подвал о работе горторга читали вслух. «Нужно организовать запись очереди в мебельный магазин», — серьезно сказал Ваня. «Это настоящая бомба!» — восхитился я. «Надо знать автора!.. Пороху хоть отбавляй, — согласился Ваня. — И чем она поражает? Словами. Удивительно!» Лора впервые по-настоящему обиделась и ушла в «женскую». Ваня скрылся вслед за нею и полвечера убеждал ее, что шутка — движущая сила в человеческом настроении. Что за шуткой всегда кроется интерес и вера. Что не шутят только над непоправимым. Что не шутят только очень серьезные люди, чаще самые ненадежные, так как они не могут отличить главного от второстепенного. Лора не злопамятна. Она заставила нас вынести помойные ведра и немедленно подмести в «мужской». Однако статья возымела свое действие. Лоре позвонили из горторга и сообщили, что прибывает несколько чешских гарнитуров. Она сказала, что поставит об этом в известность ОБХСС. Я ругаю, укладываясь на дырявый диванчик, неподкупность прессы, спящей на превосходной кровати. Ваня долго ходит по комнате в трусах, сверкая очками, разыскивает папиросы и газеты, а затем удаляется. За окном снежная ночь. Четыре месяца новой жизни. И вот прошел еще один день. Похожие дни, но каждый из них несет что-то новое. Иногда неожиданное, как сегодняшний поцелуй Лоры. Все, что занимало меня прежде, оттесняется и медленно, но неуклонно исчезает. А Оля? За ровными строчками все более редких ее писем я не улавливаю главного. Да и мои письма — чего греха таить? — не отличаются любовным пылом. Но ведь она знает, что я никогда не умел говорить о главном!.. Надо спать. Завтра опять дежурство, теперь на скорой помощи. Врачей не хватает, и все один-два раза в месяц дежурят на скорой. Но дело не только в завтрашнем дежурстве. Четыре месяца я живу бешеной жизнью золотоискателя, вскрывшего жилу. Я наконец-то попал в общежитие (кале еще назовешь «Птичью гору»?). Хрупкая мечта моих студенческих лет осуществилась. И вот уставший, как ездовая собака, в общем-то счастливый, я тороплюсь заснуть, боясь растревожить богатые залежи прожитого дня. Боюсь, потому что сейчас, ночью, мы будем это делать вдвоем с Олей. Я ей расскажу даже о нашей операционной сестре Нине, о таких милых косых ее взглядах, и о Лоре расскажу… Оля смеется. Блестят ее влажные прохладные губы. Я целую их… и просыпаюсь. Конечно, форточка открыта настежь. Так легко заснул! Я зол на Ваню. У каждого могут быть странности, но нечего забывать, что ложишься последним и должен прикрыть форточку. Он отправляется в туалет, когда гаснет последней огонь в квартире, сидит там долго и читает газеты. Я стараюсь изменить положение в «ванночке» и едва не ломаю себе ребро. Озлобляюсь еще больше. Вскакиваю, тихо пробираюсь по темному коридору к туалету. Из-за двери доносится бормотание Вани. Читает вслух, стервец! Очень осторожно закрываю дверь на задвижку и возвращаюсь в постель. Жду. Текут минуты. Слышу, как все настойчивее дергается дверь. — Открой! — доносится приглушенный Ванин голос. Тишина. Все спят. — Откро-ойте! — орет Ваня. — Спать хочу! Из «женской» раздается встревоженный голос Муси: — Что случилось?.. — Муся, неужели ты?.. Был уверен, что это проделки Володьки, — удивляется запертый Ваня. — Черт вас возьми! — появляется Лорин голос. — Нашли время для бузы. — Что там? — Володька запер его в туалете, — смеется Лора. — Между прочим, я делаю твою работу, — включаюсь я. — Ты ведь ответственная съемщица, а этот гад до двух ночи жжет электричество. — Я всех прощаю. Откройте, — миролюбиво говорит Ваня. — Ты же хотел спать. Спи! — говорю я. В «женской» хихикают. — Откройте! — воет Ваня. — Здесь неуютно. Щелкает задвижка. — Спасибо, хозяюшка. Я тебе этого благородства не забуду. А вы… Я добрый. Скрипит кровать. — В другой раз закрывай форточку, — говорю я. — Хорошо. Спокойной ночи! — рявкает Ваня. — За истекшие сутки на земном шаре существенных перемен не произошло!

Дежурства на станции скорой помощи интересны и трудны. После каждого дежурства я долго листаю толстые тома медицинских учебников. Лихорадящие, упавшие в погреб и избитые у ресторана «Бухтарма», рожающие и непонятно чем больные. Непонятно… Когда же это слово исчезнет из моих мятущихся мыслей! — Что вы делаете, когда не можете разобраться? — спрашиваю я у Дарьи Петровны, плотной краснощекой женщины, «фельдшера первого класса», по выражению шофера скорой помощи Виктора. — Отвожу в больницу, — говорит она. «Отвожу в больницу!» Но я врач, я не могу поступать таким же образом! Я вновь и вновь осматриваю больного. На вызов у меня уходит в среднем в два раза больше времени, чем у Дарьи Петровны. С нею любят ездить шоферы, со мной, по-моему, нет. Ну и черт с ними! Однако отношения на станции добрые. Смены небольшие: два фельдшера, работающие самостоятельно, врач, санитарка и три шофера. Народ дружный. Полчаса нет вызовов. Читаю «Резекцию желудка» Маянца. Задание Петра Васильевича. Раечка, совсем молодая фельдшерица, быстроглазая девушка с красивыми руками, листает «Справочник врача». Она неразлучна с ним. Она хочет стать врачом. Звонок. Раечка слушает, записывает адрес. — Сейчас машина выйдет, — кладет трубку. — Там какой-то припадок. Женщина без сознания… — немного испуганно говорит она. «Припадок… Без сознания…» В груди появляется неприятный холодок. Дарья Петровна вопрошающе смотрит на меня. Я считаюсь ответственным. — Съездить? — спокойно говорит она. — Я съезжу, — говорю я, закрываю книгу и поднимаюсь. В комнате человек пятнадцать обступили лежащую на полу женщину. Пропускают меня. Женщина выгибается дугой, потом с силой ударяется спиной, бьет руками по полу. Глаза закрыты. Щупаю пульс. Отличный. Язык не прикушен, на губах слюна. «Истерия — великая симулянтка», — проплывает в мозгу фраза какого-то психиатра. Но никак не могу припомнить, что делать. Прошу всех освободить помещение. Женщина продолжает биться в припадке, ее пытаются держать. — Товарищи, прошу вас выйти! — Это все ты, ты довел ее! — визгливо кричит пожилая худощавая женщина бледному перепуганному мужчине. В комнате наступает тишина, нарушаемая ударами тела об пол. Что же все-таки делать? Вероятно, не трогать. Кажется, нужно не обращать внимания. Я сажусь на край стула и нервно ищу папиросы. Припадок продолжается. Без особой цели глянув в окно, замечаю несколько прильнувших к стеклу лиц. Ощущение такое, будто меня сунули в кипяток. Неловко соскальзываю со стула и наклоняюсь над женщиной, опять щупаю пульс. «Сердечные не нужны…» — судорожно пробегает в голове, словно я хочу перед кем-то оправдаться. От моих прикосновений судороги усиливаются. Я слышу, как за моей спиной осторожно приоткрывается дверь. Заглядывают… С замерзшими мыслями иду к двери, распахиваю ее и кричу Виктору: — Занеси, пожалуйста, носилки! — В больницу?! — с ужасом говорит худощавая женщина и снова набрасывается на перепуганного мужчину. Припадок продолжается. Я сижу в машине рядом с носилками и стараюсь сообразить, куда мне ее везти. Когда машина въезжает на больничный двор, припадок прекращается. С ума можно сойти! С чем, интересно, я привезу ее в приемный покой? Более дурацкого положения не придумаешь. Невероятный позор! Потащил в больницу женщину с истерическим припадком. Курам на смех! Меня охватывает трудно преодолимое желание спрятать куда-нибудь эту женщину. — Где я? — слабым голосом верещит женщина на носилках. — Куда меня везут? Вот именно — куда? — Понаблюдаем за вами четверть часа в приемном покое, — как можно спокойнее говорю я, — и пойдете домой. Когда же он придет — опыт?!

2

Утром едва продираю глаза. Удастся когда-нибудь выспаться?! Лора брызгает мне на пятки холодной водой. — Убью, подлая!.. Лора исчезает. Развеваются полы ее цветастого халата. Ваня громко поет на кухне. Впечатление такое, будто собаке прижали хвост и ей никак не вырваться. Она уже и не пытается. Просто воет, издыхая в беспросветной тоске. Слов не слышно, но мне очень жаль собаку, Ваню, себя… Когда Ваня проходит в «ничью комнату», я разбираю слова: «Хороши-и весно-ой в са-ду-у цветочки-и…» Вой гаснет в шуме включенного приемника: Лора, одеваясь в «женской», ищет «последние известия». Прежде чем она находит их, я убеждаюсь, что весь мир уже проснулся, кроме меня. Смотрю на часы, в ужасе вскакиваю и бегу на кухню мыться. Муся жарит на огромной сковороде яичницу. Она неизменно и с удовольствием занимается кормлением «Птичьей горы». Через пять минут мы с фантастической быстротой разделываемся с яичницей. Все. Бежим на работу. Этот утренний час для меня неизменно полон радости. Дома я всегда прикидывал: какая лекция идет первой. Норовил поспать лишний час. В это время я редко испытывал желание куда-нибудь идти или что-нибудь делать. Его нужно было пережить, этот час, как тяжкую необходимость. «Отец прав: я лентяй», — говорил я себе, клюя носом в трамвае… Я бы хотел, чтобы он увидел меня сейчас! Пятиминутка уже началась. Все часы мы ставим по Мусиным. Хронометр надул нас на добрых три минуты. Дежурная сестра докладывает, что у Ганзина в пять утра была рвота «кофейной гущей». Опять! До семи ему перелили двести пятьдесят кубиков крови… Ганзин поступил неделю назад с желудочным кровотечением. Нам удалось остановить кровотечение. Я уже был спокоен за него. Оперироваться ему опасно — плохое сердце. Еще в день поступления он удивил меня своим спокойствием. Мы ходили вокруг него целый день, переливали кровь, смотрели, щупали, а он улыбался и говорил: «Ничего. Все будет в порядке. Я живучий». И вот опять… — Вероятно, придется оперировать, — говорит Петр Васильевич. — А как же?.. — Ничего не поделаешь. Иначе помрет от кровотечения. Петр неподвижно сидит, положив на расставленные колени руки, словноохватывая свой громадный живот. Только папироса чуть шевелится в углу рта. Молчим. — Пригласи Ваню. Посоветуемся. Ваня приходит через десять минут. Терапевтическое отделение занимает другую половину нашего длинного деревянного здания, в котором сорок лет назад размещалось концессионное управление рудника. Все идем к Ганзину. Мне кажется, он осунулся за ночь. На худом лице беспокойная улыбка. — Что, все же придется оперировать? — Возможно, Юрий Иванович, — говорит Петр Васильевич. — Ненадежный у меня мотор, — смущенно говорит Ганзин, прикрывая ладонью сердце. — То-то и оно… Каково Ганзину от этого «то-то и оно»! Но Петр Васильевич никогда не кривит с больными. Или молчит, или говорит правду. И как бы эта правда ни была тяжела, в конце концов она всегда получается успокаивающей! Потому что больной понимает: решение, которое мы принимаем, — единственно верное. Ваня тщательно обследует Ганзина. В коридоре разводит руками: — Тяжелый порок сердца. Появилась мерцательная аритмия… Операция, конечно, очень рискованна. — Может быть, подождать еще? — предлагает Муся. Я соглашаюсь с нею. — Хорошо, — говорит Петр Васильевич. — Рвота была около пяти часов назад. Понаблюдаем несколько часов. Володя, перелей ему медленно еще пол-литра крови. Полдня мы ходим вокруг Ганзина. Ваня возится с переносным электрокардиографом, который мы недавно получили. В приемном покое молча ожидает с утра жена Ганзина. Юрий Иванович рассказывал мне, как они познакомились на фронте, — штабной писарь и дивизионная телефонистка… Мы сказали ей, что мужу, возможно, необходима будет операция, крайне опасная для него. О чем все эти часы думает Ганзина?.. Танечка молодец. Скоро мы разрешим ей ходить. На отделении все полюбили ее за жизнерадостность, которая ни разу в течение месяца не покинули ее. Но сегодня она выглядит скучной. — Ты чем-то расстроена? — говорю я. — Да, Владимир Михайлович. Ему совсем плохо. — И слезы блестят на ее глазах. Я сажусь рядом с нею. — Ну, вот что: рассказывай все по порядку и не вздумай реветь. Я действительно боюсь ее слез. Таня говорит мне, что сердечные приступы у деда участились и нитроглицерин не помогает. За три последних дня дважды вызывали скорую помощь. И участковый доктор сомневается, удастся ли что-либо сделать. Вчера ей рассказал все это Игорь. — Кто участковый врач? — Анна Андреевна. — Я поговорю с ней, уточню все и расскажу тебе. А ты не впадай в панику. — Я не впадаю… Я его очень люблю… — И губы ее дрожат. — А твоему Игорю за все эти разговоры… — Нет, нет! Я вас очень прошу!.. У нас с ним давнишний договор не врать друг другу, — тихо добавляет Таня. Вот так. Попробуй что-нибудь сказать. В ординаторской Ванина буйная шевелюра, очки и большой нос едва различимы за ворохам электрокардиограмм Юрия Ивановича. Петр Васильевич курит в своей неизменной позе. — Ну, что, кровотечения, кажется, нет, — говорит мне Ваня. — Как будто… Плохие кардиограммы? — Плохое у него сердце, Володя. Не для резекции желудка. Я смотрю на Петра. — Что вы думаете, Петр Васильевич? Он вынимает изо рта папиросу и раздавливает окурок в пепельнице. — Если кровотечение повторится, он умрет. Не будешь же сидеть сложа руки, когда человек помирает! — А может, не повторится, — с надеждой говорю я. Петр Васильевич идет к двери: — Подумай, Ваня, как поддержать сердце. Я принимаюсь за истории болезни, но не могу написать и двух строк. Вспоминаю об обещании, данном Тане, и иду разыскивать Анну Андреевну. Половина третьего. Она должна быть в поликлинике. — Вереснев… Кирилл Вереснев… — вспоминает Анна Андреевна. — У меня, дорогой мой, сейчас два участка. Сразу и не припомню… С Анной Андреевной у нас взаимная неприязнь. Ей не более сорока лет, но держит она себя с молодыми врачами так, словно мы жалкие выскочки, занявшиеся медициной без всякого на то морального права. На отношении ее ко мне сказывается еще, вероятно, и наша дружба с Ваней. Она считает, что как врач с более продолжительным стажем имеет больше оснований для заведования отделением. — А-а, белый старик… Собственно, старики — они преимущественно все белые… А что вы хотите? Едва удерживаясь от резкости, рассказываю ей о Тане и сегодняшнем разговоре с нею. — М-да… Что сделаешь? — говорит Анна Андреевна. — Старый человек со склерозом. В Америке каждые пять минут умирает больной стенокардией. — Меня пока не интересует, как умирают и Америке! Я просил вас как коллегу, — зло подчеркиваю я, — сказать мне, в каком состоянии находится интересующий меня больной. — Ему делается все, что в таких случаях положено, — в голосе ее прибывает холоду. Погоди же! — А блокады вы ему пробовали? — Вы в них верите? Ну-ну… — «Ну-ну» допустимо, только если пробовали. Она бросает на меня испепеляющий взгляд. — Извините, с трех у меня ВТЭК. Я смотрю ей вслед и испытываю едва преодолимое желание запустить в нее стулом. Ну, ладно!.. Решение является сразу. Иду к главному врачу. Он смотрит на меня выжидающе. Не торопит. Я даю ему возможность передохнуть от ругани с нашим бестолковым завхозом, ерзающим на табуретке у двери. — Вы говорили как-то, что хорошо бы помочь на участке. У Анны Андреевны два участка. Я бы взял один, с Речными улицами. «Теперь наверняка не высыпаться», — с тоской думаю я, пока главный врач с некоторым удивлением разглядывает меня. Вопрос решается без малейшей проволочки. Дельный парень главный. Я как-то сразу успокаиваюсь и возвращаюсь на отделение. — Поздравьте меня с новым назначением, — говорю я Николаю и Мусе. Николай выражает мнение, что я свалял страшного дурака, — совместительство лучше брать дежурствами, чем месить грязь на Речных. — Ты знаешь, какая там весной-осенью грязь? — Нет, заодно узнаю. В четыре часа у Юрия Ивановича повторно возникает кровавая рвота. Давление падает. — Мусенька, дашь наркоз. Володя, позвони Ване. Я поговорю с Ганзиной. Торопитесь. — Петр Васильевич выходит. Я чувствую неприятную дрожь в груди. Помогаю осторожно переложить Юрия Ивановича на каталку. — Да, без операции мне не обойтись, — грустно говорит он, когда мы едем по коридору в операционную. — В войну чего только не ел… И ничего… А сразу после войны — язва. Его успокаивает собственная неторопливая речь. — Так и бывает, — говорю я, не задумываясь о своих словах. Я никогда не обращал внимания на тишину в вечерней операционной. Вероятно, и в институте ночью на дежурствах, когда нет студентов, стояла такая же тишина. Тогда я был поглощен операциями. Сейчас я поглощен этим человеком на столе. Гнетущая тишина! Как перед вынесением приговора в зале суда. — Можно начинать, — тихо говорит Муся и смотрит на Ваню. Он сидит у откинутой руки Юрия Ивановича, следит за пульсом и давлением. Ваня кивает: — Можно. Петр Васильевич работает, как всегда, спокойно и быстро. Раскрыта брюшная полость. Кишечные петли — бурые от просвечивающей через стенки крови. Да, он бы погиб от продолжающегося кровотечения… — Вот язва, — говорит Петр, и я нащупываю плотное бугристое образование на задней стенке желудка. — Как дела? — не отрываясь, спрашивает Петр Васильевич. — Ничего… — мычит Ваня. — Хорошо бы побыстрее… — Сейчас, Ваня… Скоро… Вот и мобилизован желудок… — Петр говорит, чтобы успокоить Мусю, Ваню, себя. На его лбу крупные бисерины пота. Муся вытирает их салфеткой. В таз летит удаленный желудок. — Кончаем… Как там?.. — Пульс… плохой, — отрывисто говорит Ваня. — Хуже?.. — Петр ни на секунду не отрывается от работы. — Хуже. — Мы кончаем, слышите? Мне хочется ухватить зубами эту невидимую нить — жизнь Ганзина — и до последней возможности, до изнеможения держать ее, пока Петр Васильевич не окончит операцию, пока не проснется Юрий Иванович, не откроет глаза, нет скажет: «Ну, вот… А вы боялись…» Я закусываю маску… Последние швы анастомоза. Фантастическая скорость! — Подождите, Петр Васильевич! — Голос у Вани сдавленный, напряженный. Затем, как в кошмаре, падают слова, рассыпаются торопливые шаги, шорохи, стуки… Время теряет измерение. Тишина. Гудящая в голове тишина. Все. Все кончено! Ганзин мертв. Мы зашиваем живот мертвого человека. В ординаторской тяжелое молчание. Невозможно определить, сколько времени мы сидим так. — Идемте домой, — говорит Ваня. Муся встает. — Идите, я приду позже, — говорю я. Петр Васильевич, не выпуская изо рта дымящейся папиросы, диктует операцию. Я еще раз прохожу этим кругом… И вдруг ощущаю, что ничего не хочу сейчас, только спать. Лечь сию же минуту и заснуть. Я кладу голову на руки. — Нельзя умирать с каждым больным, — говорит Петр Васильевич. — Идем-ка домой. Синий снег скрипит под ногами. Мороз крепкий. Из магазина вываливается шумная компания со свертками, задерживается у ярко освещенной витрины. На «Птичьей горе» тихо. Все уже лежат. Смотрю на часы. Одиннадцать. Прохожу в «ничью комнату», зажигаю свет и сажусь к столу. Я хирург пять месяцев. И вот мой первый умерший больной. Я вслушиваюсь в эту фразу и холодею. Первый!.. Но, черт возьми, именно так и есть. Я врач. Что я наделал, чем занялся? Мне ведь не уйти от смерти. Она будет преследовать меня всю жизнь! Я знал этого человека, Юрия Ивановича. Учитель истории. Сорока лет. Мирный человек, воевавший много лет. Он собирал материал для книги об истории нашего края. Я читал эти заметки и удивлялся, сколько вдохновения может быть вложено в, казалось бы, сухие строчки цифр и фактов. Передо мною вставали картины из недавней истории — партизанские бои, шумные собрания первых коммун, горящие хутора, неожиданный лязг вновь запущенных шахтных лебедок, молчавших много лет… И еще между строк записок я видел страстную душу тихого учителя истории, для которого романтика и горести далеких лет были близкими, как свои собственные. Долгие годы этот учитель терпеливо шел к счастью, каким представлял его себе. И к концу… Порок сердца и язвенное кровотечение. Он лежал у меня в палате неделю. Вначале все шло хорошо. А потом… И вот не выдержало сердце. Этого-то мы и боялись с самого начала. А что толку, что мы «боялись с самого начала»?! «Нельзя умирать с каждым больным…» Как мало в свои двадцать четыре года я знаю о смерти. Помню, как мы с Сергеем, школьным, а потом и институтским другом, бродили по Смоленскому кладбищу, что на Васильевском острове. Кладбище, как город. Улицы: Петроградская, Шуховская, Первая, Вторая… Словно линии Васильевского острова. Большой безмолвный город мертвых, буйно цветущий густой и древней зеленью. Тысячи и тысячи могил. Под каждой плитой или крестом — человек. Со своими надеждами, привязанностями, недостатками. Вымерший старый, древний Петроград и Петербург. «Двадцати двух лет от роду… прожила в замужестве пять месяцев восемнадцать дней…» «Блаженны усопшие. О, господи!..» Профессор. На мраморном барельефе красивый и гордый старик. «Водружен Петербургской ассоциацией…» Большие кленовые листья качаются вокруг белой головы… Все ушло с ними — и их надежды, и их любовь. Только дела остались. И надгробные надписи. Величественные или смешные. Делами восхищаются или возмущаются. Они отделяются от человека и начинают жить своей жизнью, для других людей. А вот этот последний момент человеческой жизни, смерть, — он еще неотделим от живого человека. В нем звучат еще чувства, стремления, муки, живые дела человека. Не бьется сердце, не пульсирует кровь, безжизнен мозг, но человек еще жив в нашем сознании. Ужасное противоречие! Живущий не может смириться со смертью! Разве возможны философские размышления у остывающего человеческого тела, подобные гамлетовским — над черепом? Неужели врач, человек, может привыкнуть к смерти? «Нельзя умирать с каждым больным…» Привычка? Петр Васильевич сутками не уходит от тяжелого больного. А его молчание, горы окурков?.. Просто, вероятно, теряется со временем острота этого страшного ощущения — диссонанса между смертью и нашим сознанием… Я отворяю окно, подставляю морозному ветру горящее лицо. Дома нахохлились над синими сугробами. Над городом висит мирная тишина. И вдруг в одни миг я будто охватываю человеческую жизнь, каждый год, каждый час этой бесценной жизни и века в жизни миллионов… воедино. Острота чувств, диссонанс… Слова! А газовые камеры? А Бабий Яр? Бомбы, расстрелы… Чего же она стоит, человеческая жизнь?.. Голова раскалывается на куски, кажется, каждый кусок я ощущаю отдельно. Вероятно, и не смогу уснуть. Закрываю окно. Рама выскальзывает из рук, и в дом врывается грохот. Чертыхаюсь. Появляется Ваня в трусах и майке, щурится близорукими глазами. — Тоже что-то не спится, — говорит он. — Не пойти ли работать на скорую? — Вот и мне бы шофером такси, — говорю я. — Едешь себе, говоришь с разными людьми. Разные улицы мелькают. Давно хотел быть шофером… — Не раскисай, — неожиданно злится Ваня и закуривает. Потом он выходит и возвращается в своей клетчатой рубашке, любимой «ковбойке», краем ее протирает стекла очков. — Пойдем поедим чего-нибудь. Есть Ваня может круглосуточно. Но не толстеет. Лора считает — не в коня корм. Мы отправляемся на кухню. — За пять лет я нагляделся здесь на многих начинающих врачей, — говорит Ваня, отправляя в рот полкоробки крабов. — Некоторым через два месяца или через два года надоедало. Таким хоть и на такси… — Согласись все же — на такси хорошо. — Кому что… Поешь, поешь. Очень успокаивает. — Он пододвигает ко мне крабов и, дернув носом, продолжает: — В древние времена настоящий врач обязательно был философом. И в этом большой смысл. — А ты представляешь, что сейчас в доме Ганзина? — А что в доме Тани, которая скоро вернется домой? — спрашивает Ваня. Он прав, нужно, наверное, быть философом, иного выхода у врача нет… Однако не так просто стать философом, проще — таксером. — И у Тани плохо, — говорю я. — Отец погиб в шахте, у матери своя жизнь. Воспитали ее дед и бабка, дед тяжело болен… — Она нравится тебе? — Таня? — удивляюсь я. — Просто она чудесная девушка. — А мы скоро поженимся с Мусей, — спокойно так произносит Ваня и улыбается. Меня словно обухом стукнули по голове. Вот тебе и на! Собственно, какие-то полунамеки давно уже бродят на «Птичьей горе». Но я и в институте никогда ничего такого не замечал, все для меня было неожиданностью. — Удивлен? — говорит Ваня. — Рад! Мы еще долго сидим с ним. Я рассказываю ему об Оле. Впервые за пять месяцев я вслух говорю об этом, и мне становится легче. Необычная она, неуловимая… Часто непонятная. Но я не могу без нее. Ваня задумчиво вертит в руках вилку. Кажется, он хочет что-то сказать, но не говорит. Дни мои заполнены до отказа. После больницы — участок. Вечерами, свободными от дежурств, развлекаемся на «Птичьей горе» — спорим, играем в шахматы, принимаем гостей, ходим в кино или делаем вечерние лыжные вылазки. Бывает, что заваливаешься спать, накрывшись подушкой, под стук домино или звон стаканов. В январе-феврале мне обещают дать комнату. Жаль… Больница до окон засыпана снегом. На крыше толстая белая шапка. Каждое бревно стены украшено сверху снеговой полосой. На наличниках окон — густые белые брови. Чего только не видел старый дом на своем долгом веку! А сейчас он смотрит на меня долговязого пижона из Ленинграда в осеннем пальто и громадных валенках. «Ничего, дедуся!» — подмигиваю я ему. Свою больницу мы называем «Хижиной дяди Шмары». Этим прозвищем она обязана главному врачу, энергичному ленинградцу. Часто в компании он поет песню, каждая строфа которой заканчивается непонятной фразой: «И-шмары, и-шмары…» Песня идет на бис. Я машу Тане, глядящей на меня в окно, и иду на свой участок. Зима прочно взяла бразды правления в, белые пушистые рукавицы. Снежные вьюги унеслись в горы, отшуршали тихие снегопады, и голубое небо заблестело в щедрых снегах. Здешний дед-мороз — не то что ленинградский. Он настоящий. По пояс в снегу, с красным от минус сорока носом. Мы почти отрезаны от Большой земли. В двух местах сползла лавина на железнодорожное полотно, автостраду замело. Расчищают. А аэродром… Я иду вдоль последнего ряда домов. Это конец моего участка и города. Здесь граница аэродрома, единственного куска ровной земли, ограниченного с трех сторон горами, а с четвертой — городом на холмах. Сейчас это белая сверкающая равнина, взбегающая на белые горы. Садится солнце. Снег трещит под ногами. Мороз обжигает лицо, хватает за колени и бедра. Иду по малохоженой тропе и смотрю в Белое Безмолвие. Мне кажется, что я Мэйлмюд Кид. Клондайк. На ногах теплые мокасины. Плюю, и плевок падает и снег сосулькой. Я один в Белой Пустыне. Я хозяин мира! Солнечное ликование захлестывает меня… Проваливаюсь по пояс в снег, с трудом выбираюсь на тропу и вытаскиваю коченеющими пальцами снег из-за голенищ. Во дворе за моей спиной брешет собака. Я не Мэйлмюд Кид. Но все равно здорово! Я участковый врач Владимир Михайлович, абсолютно здоровый парень двадцати четырех лет, и мне ничего не страшно. За моей спиной добрый город, близкий мне, почти как Ленинград. Кид, дружище, ты можешь позавидовать мне! Я решительно отворяю калитку и успеваю сделать не более четырех шагов, как мой валенок оказывается прокушенным клыками здоровенного черного пса. Громадными прыжками я удираю за ограду и не переводя дух захлопываю калитку. Черт бы их драл! Для чего они держат таких собак! Для защиты от участкового врача? Андреевы не знают, как извиниться. Я не успеваю и слова вставить, как старик стаскивает с меня валенок. Нога цела и невредима. У Клондайкской истории благополучный конец. — Псов держим по старинке. Раньше-то здесь неспокойно было, лет тридцать назад. Как питерцы коммуну организовали, так и пошли дела… Я знаю, что в восемнадцатом году по призыву Ленина здесь, как и по всей Сибири, питерские рабочие организовывали коммуны. Мне рассказывал об этом покойный Юрий Иванович. Он же говорил, что одним из руководителей коммуны был Кирилл Савельевич, Танин дед. Меня часто подмывало поговорить с Кириллом Савельевичем о тех временах, но я боялся волновать его. А вот старик Андреев не внушает мне желания вести подобные разговоры. Он всякий раз не прочь поболтать со мной, но я не люблю этот неуютный дом, заискивающих стариков. Возможно, от предубеждения к баптистам?.. Сын Андреева, худой и серо-желтый, лежит в соседней комнате. Дни его сочтены. Рак. Я слышу, как в первой комнате старик шипит на невестку, подкрашенную женщину лет тридцати. — Подожди хотя, покуда доктор уйдет. — Собрание у нас, понимаете? — шепчет она. Я представляю ее лицо с подкрашенными губами и бровями, усталые глаза. — Знаю я твои собрания… Кожа на животе Андреева-младшего тонкая и дряблая. Лицо безразличное. — Скоро я помру, доктор? — тихо спрашивает он. Старики Андреевы пьют чай. Чинно, обстоятельно. Приглашают меня. Теплый запах крепкого чая льется в мое озябшее тело… Отказываюсь. — Ну, как? — не глядя, задает вопрос Андреев-старший. — Недолго ему осталось. Андреева всхлипывает над блюдцем с чаем, крестится. Крестится и старик. — Все от бога, — говорит он. — Всех к себе приберет. — И снова крестится. Солнце село за гору. Быстро темнеет. Крепчает мороз. Андреев держит пса за ошейник до тех пор, пока я не выхожу за калитку. Не сладко пришлось, наверное, в этом доме молодой женщине. И ведь она, пожалуй, рада будет смерти мужа. Уйдет оттуда. Вырвется!.. Как же это? Что же это такое — жизнь и люди? Можно ли рассудить их, можно ли говорить о людях: прав или не прав, оставляя жизнь со всеми ее дурацкими штучками вне нареканий?.. Какой же он был, Андреев-младший, чем жил? «Божий был человек», — ныла старуха, когда я пришел к ним впервые. «Какой из него работник, — говорил старик. — Болезненный. Шахта его сгубила». «Сколько же он работал в шахте?» — спросил я. «Два года». «А кем?» «Да он, правда, на поверхности больше…» Потом сторож, продавец… А если бы не было у него рака? Жил бы, как его отец. Продавал бы ягоды да грибы на базаре, ковырялся в своем огороде. И ни «сгубила бы его шахта». Ходил бы в свой молельный дом. «Всех к себе приберет…» Стоит ли жить для того? А сколько таких без молельного дома? Безо всякого бога! Бедные люди, они не понимают, как это мало — всего одна жизнь!.. Улица завалена снегом, освещена призрачным лунным светом. Дома тоже зарылись в снег, эгоистично прячут тепло за желтыми прямоугольниками окон. Тоска. Завидуй мне, Мэйлмюд Кид!.. Я со злостью хватаю горсть снега, сдавливаю его и бросаю в луну. Оглядываюсь. Слава богу никого. Половина восьмого. Невский залит светом фонарей, витрин, рекламы… Шуршат занавесы ленинградских театров… Мама заваривает наш вечерний чай. Отец читает в кресле… Как далеко все это! Горячего бы чаю! Колочу руками по бокам, растираю лицо. Под сорок градусов, не меньше. Сейчас у Прокофьевны попрошу чаю. Вот и их дом. Два дня назад я сделал Кириллу Савельевичу кожную блокаду. Сутки у него не было сильных болей. Как прошли вторые? Кирилл Савельевич сидит в кровати у придвинутого стола. На носу большие железные очки. Читает. — Поздно вы в гости ходите, однако, — широко улыбается он. — А я к больному, — говорю я. — Какой я больной!.. — Что, хорошо? — Отлично, Владимир Михалыч! Милый вы мой! — Ни одного приступа? — с радостью и надеждой допрашиваю я. — Расхвастался… — бурчит Прокофьевна. — А днем помирал. — Да что там… Один был. И не чета «машинным». На лад пошло дело! «Машинными» Кирилл Савельевич называет приступы, на которые вызывают скорую помощь. — Вы лучше про Танюшу расскажите. Как она там? — Э-э, — смеюсь я. — Это уже разговор, как в гостях. Тогда чай давайте. — Ох ты господи, — засуетилась Прокофьевна, — как же это я… С морозу ведь… Щей поедите? — Наливай, не спрашивай, — говорит Кирилл Савельевич. От щей отказываюсь. Рассказываю о Тане подробно, правда почти то же самое, что каждый день. Эти хорошие вести они могут слушать без устали. Потом говорим об Андреевых. — Кулачишко был мелкий, — смеется Кирилл Савельевич. — Никто его не трогал. Жизнь просидел, как сурок в норе. Лицо мое горит в тепле дома после хлесткого морозного ветра. С удовольствием пью душистый чай. Кирилл Савельевич рассказывает о своей жизни. Партизанские отряды в лесах по Хамиру, отступление к Белкам, в Ойротию. Эшелоны атамана Анненкова, колчаковцы, белоказачьи дружины… Жестокие бои в диких алтайских лесах, на глухих хуторах, переправы через ледяные горные реки… Первый Алтайский горных орлов полк и последние белые банды у монгольской границы… Прокофьевна сидит у стола, подперев рукою голову. Это их прошлое, их жизнь. — Ох, и рубка была в Богатыреве!.. Вы знаете его, Владимир Михалыч. Дикий был хутор, захолустный… — Им-то что, — усмехается Прокофьевна, — в отряде. А у нас дома жгут. Разбой. А я в положении была… Чаю еще хотите? Заговорим мы Владимира Михалыча. — Спасибо. Еще выпью. Я рассказываю Кириллу Савельевичу о незавершенной работе Ганзина. У меня давно появилась идея приобщить к ней Кирилла Савельевича, да вот как осуществить эту идею, я не знал. Кирилл Савельевич сам помогает мне. — Знаю я о его работе, — говорит он. — Мы с ним часто встречались. Горячей души был человек. И дело нужное затеял. — То-то и оно! — говорю я. — Жалко. Пропадает. — Да… — задумчиво говорит Кирилл Савельевич. — А вы не могли бы достать его записки? — Попробую, — говорю я, не скрывая радости. Ухожу поздно. Морозная ветреная ночь летит мимо меня. С окраинного пригорка, где живет Кирилл Савельевич, виден весь усыпанный бусинками электрических огней город. Только террикон рудника с ползающими под ним огненными муравьями-фарами стоит вровень. Вон на той горе, где переливается огнями многоэтажное здание обогатительной фабрики, темной ночью девятнадцатого года анненковец Арапов после пыток расстрелял тридцать шесть большевиков. Из года в год парень — мужчина — больной старик смотрел со своего пригорка на свой город. Собственный город. И вдруг я почему-то вспомнил одного старика на трибуне. Он медленно махал нам кепкой на майской демонстрации и плакал. Мы были тогда на третьем или четвертом курсе. Кто-то из ребят усмехнулся: «Посмотрите на этого склеротика. Слезы радости…» Сколько нужно прожить человеку, чтобы научиться понимать жизнь? Да еще чтобы был свой город в конце… На «Птичьей горе» тихо. Лора, обволакиваясь клубами папиросного дыма и взбивая испачканной чернилами рукой свои пышные волосы, строчит очерк о бригадире проходчиков Митькине. Славный парень. У него своя «Волга», на которой мы с Николаем однажды ездили на охоту. Лора давно собирает материал для этого очерка. Чтобы не мешать ей, мы усаживаемся с Ваней в «мужской» за очередную шахматную партию. Лора перетаскивает нас в «ничью комнату». — Скучно, — говорит она. — И так весь день одна сижу. — Творчество требует одиночества, — говорит Ваня. Партия у него явно не клеится. — Похоже, что «Спартак» сегодня не в форме, — замечаю я. — Меня раздражает эта лошадь, — ворчит Ваня. Довольно избитый прием. Речь идет о художественной литографии гнедой лошади. Это Лорина вещь. На «Птичьей горе» не так уж много личных вещей. Но лошадь — Лорина. Ваня, проигрывая, обычно ворчит: «Невозможно сосредоточиться, когда на тебя тупо уставилась лошадь». Но сегодня он идет дальше. — Остановим часы. Нужно наконец покончить с этим, иначе я проиграю матч… Зачем тебе эта лошадь? — приступает он к Лоре. — Она поддерживает тебя на трудной стезе журналиста? Да, конечно, какой пример трудолюбия! «Все мы немножко лошади…» — Ветвь, которую мы случайно опередили, — смеется Лора. — А тебя не смущает такая лошадиная челюсть? — бьет Ваня по женским струнам. Предстоит хорошая разрядка. — Я всегда хотел посмотреть на обратную сторону портрета, — говорю я и намереваюсь снять его со стены. — Не трогай! Лора возражает, но мы настаиваем. Две руки держат ее, а две снимают литографию. — Сейчас мы увидим лошадиный автограф! — торжественно говорю я. Однако на обороте лишь штамп «Изоартели». Мы разочарованы. — В чем дело? — недоумеваю я, обращаясь к Лоре, спеленатой в Ваниных объятиях. — Дорога как память, — вызывающе говорит Лора. — Ага. Поклонник из «Изоартели», — догадывается Ваня и орет: — С молотка! — С молотка, — поддерживаю я. Дама довольна. Поклонники ревнуют. Она не может себе представить, во что это сейчас выльется. Я вскакиваю на стул, и торги начинаются. — Испортишь стул! — взывает Лора. Ах, стул! Стул тоже идет с молотка! Затем, под дикий хохот, с комментариями, с молотка пускается мебель неверной дамы. Мщение за прошлое в духе двадцатого века. Ваня неумолим и неутомим. Снимается даже абажур. Посредине комнаты вырастает гора мебели… Нет хозяюшки Муси, она дежурит, и потому бедлам остается победителем в «ничьей комнате». Мы перебираемся к Лоре. При свете ночника Ваня полтора часа читает стихи. Багрицкий, Уткин, Сельвинский, Мартынов. Некоторые стихи ни мне, ни Лоре не знакомы. Иногда мы интересуемся — чьи это? Но Ваня хитрит: — «Я слишком слаб, чтоб латы боевые иль медный шлем надеть!» Готов поклясться, что он пишет стихи. И, наверное, это хорошие стихи, не то, что у «любвеобильного» Мурзабека. На следующий день узнаю, что 31 декабря я дежурю на скорой помощи. Здесь так заведено: под Новый год дежурят все новенькие. — Ничего, — успокаивает Ваня, — тридцать первого дежурства обычно спокойные. Кровь начинается первого. Обидно, конечно, дежурить под Новый год. В диспетчерской — единственной комнате на нашей станции скорой помощи — оживленно. Уже около часа нет вызовов. Все три машины «дома». Весь дежурный персонал — Раечка, Дарья Петровна, я, три шофера и «синитарочка Надя» (так она представляется по телефону) — в сборе. Двадцать три часа. Через час покатится Новый год. По этому поводу мы выпьем немного вина. Как ответственный дежурный, я разрешаю. Торжественность этой минуты не компенсировать никаким отгулом. Никто не опьянеет от рюмки-другой. Подготовка идет полным ходом. Витя, толстый добродушный парень, отчаянный шофер скорой, мастерит из двух табуретов и доски скамью. «Синитарочка Надя», очень вежливая и трудолюбивая женщина лет сорока пяти, варит картошку. Раечка накрывает стол. Ей помогает Дарья Петровна. Остальные расчищают выезд. Станция скорой помощи размещается на территории строящегося больничного городка на окраине. Кажется, что весь снег со склонов несется на нас. Я открываю бутылку вина и водружаю ее в центре стола, когда резкий телефонный звонок пригвождает всех к месту. Двадцать три часа двадцать минут. — Скорая-а! — поет «синитарочка Надя» и слушает. — Вот я сейчас… Она передает трубку Раечке. Та слушает, смотрит на меня грустными глазами, записывает. — Встречайте, машина сейчас выходит. — Что там? — Кровотечение. Лермонтова, двадцать шесть. — Туда не проехать, — спокойно говорит Виктор. — Будем «вытаскивать», — усмехаюсь я. — Поехали. — Вас встретят… Вот жалко… — Раечка расстроена. — Мы вас подождем. — Не выдумывай! Ну, товарищи, всего вам наилучшего в Новом году!.. Прощаемся и уходим в ночь, в пургу. Наш «пазик» представляется мне антарктическим вездеходом. Ничего не вижу ни впереди, ни вокруг, пялю глаза на лобовое стекло, на Виктора, на белое месиво, несущееся рядом с нами. Нас действительно встречают. Какой-то мужчина машет нам руками. Проваливаясь по пояс в снег, мы добрых пятнадцать минут пробираемся сквозь мечущиеся сугробы. Движение усложняют носилки — захватили на всякий случай, чтобы при надобности не пришлось возвращаться за ними. Предусмотрительность весьма уместная. У женщины с большими темными глазами, резко выделяющимися на бледном лице, внутреннее кровотечение. Ясно: наша расторопность — ее жизнь. И вот мы вновь продираемся через мечущиеся сугробы. Острые, как битое стекло, снежинки (неужели это нежные звездчатые снежинки?) секут лицо, тяжело дышащий рот. Снег покрывает нас с головой. Где же машина? Мы идем, наверное, час. Как там, на носилках, женщина? Нет, останавливаться нельзя. Наше время — ее жизнь… Рук я больше не чувствую. Наконец-то светятся два глаза: Виктор зажег фары. Оказывается, это недалеко, всего в нескольких метрах от нас. Вот напасть! Машина буксует. Разворачиваясь, Виктор увяз в снегу. Мы бешено копаем, толкаем, засовываем под колеса доски от ближайшего забора, и наш «пазик», ревя мотором, трогается в путь. Мы — двое здоровых мужчин в кузове — совершенно измочалены. Смотрим друг другу в мокрые, словно из-под дождя, лица. И мужчина говорит хрипло: — Ну и работа у вас, доктор… Когда я доставляю больную в приемный покой гинекологического отделения, круглые электрочасы показывают один час двадцать минут. Где же я встретил этот необычный Новый год? Вероятно, в ногах носилок на улице Лермонтова. «В полях, под снегом и дождем. Мой милый друг…» Что ждет меня в этом году? Где сейчас Оля, что делает, с кем она? Мне хотелось около двенадцати подумать об этом, вспомнить всех близких мне людей и в двенадцать ноль две; выпить «за тех, кого нет с нами». Первую часть плана я выполняю с опозданием на полтора часа в машине, а вторую еще через пятнадцать минут уже на станции. К двум часам ночи в диспетчерской восстанавливается статус-кво — все в сборе. Вызовов нет. Начинает сказываться усталость. — До шести можно поспать, — говорит умудренная опытом Дарья Петровна. Я звоню на «Птичью гору», поздравляю всех с Новым годом. Моя мембрана дребезжит от музыки на том конце провода и от лезущих друг на друга голосов. Праздник в разгаре. — Заезжай на полчаса!.. — Поцелуемся и уедешь… — Вина уже нет! Не бойся… — Врет, но все равно не бойся… Это «те, кто с нами». Неудержимая улыбка растягивает рот. Как же это получилось, что за полгода «тех, кто с нами» стало больше, чем «тех, кого нет с нами»? Вероятно, интенсивность жизни, ее накал — тот посредник, благодаря которому объединяются люди. Утром звоню в гинекологическое отделение. С женщиной, с которой мы в новогодние минуты продирались сквозь пургу по улице Лермонтова, все в порядке. Я вытягиваюсь во весь рост, просовывая ноги между прутьями кровати. Тело приятно ноет. В доме тишина — все спят. Ваня почему-то распростерся на полу, на тюфяке, который мы держим для гостей. Прикрываю глаза. На громадных счетах моей жизни в сторону актива, кажется, полетела еще одна костяшка.3

По календарю весна, но у нас на Алтае зима еще прочно удерживает рубежи. За два с небольшим месяца после Нового года произошло много событий. Поженились Ваня и Муся. На «Птичьей горе» два дня дым стоял коромыслом. Затем меня переселили в «ничью комнату». А неделю назад я получил наконец «свою» комнату. И с новой силой затосковал об Оле. От нее давно нет писем. Новогодние поздравительные телеграммы — последнее, чем связала нас почта. Поток писем иссяк, превратившись в слабый ручеек. Но мне все чаще хочется не медля лететь к ней, к маленькой Оле, забрать ее в охапку, крепко прижать к себе, сказать: «Оля, хватит испытывать!..» И все. Но я не делаю этого и знаю, что не сделаю никогда. Я все тверже убеждаюсь в том, что совершенно не понимаю мою Олю. Мою?.. Да, мою! Скоро отпуск. Март, апрель, май… Через три месяца все решится. Страшно долго! Я здесь семь с половиной месяцев — это же целая жизнь! За эту жизнь я не забыл Олю. Просто она заняла то место, которое ей положено рядом с работой и другими людьми. Это очень большое место. Если бы я мог рассказать ей об этом… Вскоре после переселения меня постигает неудача. Все началось с лыжного кросса медиков нашего города. По поручению комсомольского бюро я занимаюсь этим делом. Выбираю минуту, чтобы заехать в роддом, захожу в диспансеры, бегаю по кабинетам поликлиники. — Нас интересует, — серьезно говорю я, — достаточно ли вы съели медвежатины, чтобы жить в этом суровом краю. Дело оказывается нелегким. Некоторым явно не хватает медвежатины. — Будем ставить вопрос на горкоме союза, — смеюсь я. Воскресенье — день кросса. Солнце в три обхвата. Мороз небольшой — градусов пятнадцать. Трасса получилась довольно трудная, с подъемами метров по двести. Зато и спуски — летишь, как на крыльях, Точно Домбайские склоны! Вперед выходит Николай. Его громадная фигура в ярко-зеленом свитере поднимается вверх по склону так же легко, как идет по равнине («Я вас всех приделаю!»). Хороший мотор, восхищаюсь я. Ну, постой же, я возьму тебя на спуске. На гребне сильно отталкиваюсь палками и приседаю. Ветер надевает на лицо резиновую маску. Радостное ощущение полога, блеск снега, солнце и небо сливаются в гудящее, словно жадное пламя, чувство. В щели прикрытых век мне видятся стройные громады Кавказских гор. Старое серебро вершин Белала-Каи, опушенные снегом леса на Джугах… На вираже меня выбрасывает с лыжни, и я останавливаюсь, зарывшись по колена в снег. Николай тем временем, расставив ноги и приседая, вовсю улепетывает от меня. Ах ты черт! Выбираюсь на лыжню и вновь бросаюсь за ним. Куда там! Он уже, как заведенный, лезет на следующий склон. Жарко. Снимаю шапку и засовываю ее в карман. После кросса собираемся в столовой и пьем пиво. Занимаем почти все столы. — Все наши медики пришли! — радостно кричит молоденькая официантка Люба в окно раздачи. — Сейчас выкатят бочку, — уверенно говорю я. — Товарищи, готовьтесь к интервью, — гремит Ванин бас, и нас озаряет лучезарная улыбка Лоры. — «В нынешнее воскресенье медицинские работники нашего города устроили маленькое… нет!.. грандиозное спортивное соревнование…» — импровизирует Ваня. Лора не обижается. — Вы молодцы, и про вас я обязательно напишу, как бы там ни злопыхательствовал Ваня, — говорит она и садится за наш столик. К нам же подсаживается Николай. Непокрытая грива рыжих волос, грубый свитер, громадные лыжные ботинки, пенящаяся кружка пива — бог гор. — Ну, как я вас, альпинистов-горнолыжников? — смеется он. — Твои горы, — развожу я руками. — Ничего, Коленька, скоро я их освою. Вечером у серебряного призера медицинского кросса начинает болеть горло. Ангина была у меня один раз, в детстве. Я вспоминаю ее, как несколько приятно проведенных дома дней, когда давали пить теплое молоко с малиновым вареньем и читали вслух «Таинственный остров». С этими приятными воспоминаниями засыпаю. На следующий день на работе ползаю сонной мухой. В столовой бифштекс буквально не лезет в горло. Температура тридцать восемь. Бреду домой в легком тумане. Провожу весь комплекс приличествующих случаю лечебных мероприятий и заваливаюсь в постель. К вечеру мне становится совсем худо. В голове гудит, словно в трансформаторной будке. Снег бьет в окна, а мне кажется, что это лезут, лезут на стекла серые кошки с зелеными, синими, красными блестящими глазами. Кошки остаются за окном, а их светящиеся глаза плавают в темноте комнаты. За звукопроницаемой шлакоблочной стенкой разыгрывается очередная маленькая трагедия — хмельной сосед Паша пытается убежать от террора жены. Я слышу, как он мечется по комнате, опрокидывая стулья и выкрикивая: «Валя! Стой!.. Валя!..» Она ругает его сквозь слезы и чем-то гулко бьет. Странные люди мои соседи. А кошачьи глаза то уменьшаются до едва заметных звездочек, то увеличиваются, наплывают на меня громадными пульсирующими кругами. Я выхожу в коридор, качаясь от стенки к стенке, а потом чувствую, что весь я ватный и пустой, и медленно перегибаюсь вдвое, потом вчетверо… Очнувшись, с трудом добираюсь до кровати. Меня охватывает едкое, щемящее чувство одиночества. «Вот так когда-нибудь и помрешь», — проносится в голове. И ни единого близкого человека рядом. Мама, Оля!.. Плохо, плохо, плохо… Хочется скулить. Где-то, как зуммер, гудит звонок. Потом вдруг вспыхивает яркий свет, и я вижу на пороге Лору, запорошенную снегом. — Что с тобой? — Она подходит и трогает мой лоб. — У тебя температурища! — Вероятно, — соглашаюсь я. Лора снимает пальто. — Никогда не можешь позвонить. — А сегодня, как никогда. Лора ищет градусник и, естественно, не находит его. Она уходит к соседям, там уже тихо, и приносит градусник. — Что, сегодня опять воспитывали Пашу? Валя заплаканная… — говорит Лора. — Наверное. Лора долго разглядывает градусник и ужасается: — Сорок! Нужно вызвать скорую помощь. — Я же сам скорая, — хриплю я. — Тогда прими еще стрептоцид. Сейчас сделаю тебе содовое полоскание, — распоряжается она. — Ладно, — соглашаюсь я. — Хорошо, что по пути из магазина домой мне взбрело в голову зайти к тебе. — Даже очень хорошо. Лора потрошит свою сумку. Славная она, Лора! — Сейчас вскипячу молоко. — С малиновым вареньем? — спрашиваю я. — На тебя не действуют даже сорок градусов. Она подходит с бутылкой в руках и садится на край моей кровати. Мы смотрим друг на друга, и Лорино лицо моментами расплывается, становится похожим на чье-то другое, знакомое и милое… Лора наклоняется и тихо целует меня в губы. Бутылка стукается об пол. — Заразишься… — Что-то дрожит у меня внутри и сильнее начинает гудеть в трансформаторной будке. — Так и жениться недолго. — Я хочу улыбнуться, но вряд ли из этого что-нибудь получается. — А у меня ведь невеста… — Нелепо. Лора смеется и выходит на кухню. Через час после ее ухода (свет я попросил не гасить) слышу в коридоре Ванин голос. Вместе с раскрасневшимися с мороза Ваней и Мусей в мою душную комнату врывается прохлада. Ваня чисто врачебным жестом потирает руки. — Что с тобой — ангина? Ложка у тебя есть? — Была, если не съели на новоселье. — Он шутит, значит, будет жить, — говорит Ваня, вооружаясь ложкой. — Меня уже лечили, — пытаюсь я защищаться. — Открой рот. — Имей в виду, у меня повышен рвотный рефлекс. — Я его подержу за руки, — предлагает Муся. Ложка со скрипом лезет глубоко в рот. — О! Лакунарная. Поедем к нам. — Попробую отлежаться… — Поколем пенициллин. — Нет, полечусь до завтра без вашего пенициллина, — решаю я. — Я слишком слаб для уколов. — Не валяй дурака. Снова звонок и возня в коридоре. Те же и Лора. — Ты еще не одет? — с порога спрашивает она. — Он еще жив, — холодно отвечает Ваня. — Порядок? Лора кивает. — Девочки, отвернитесь, пожалуйста. — Ваня решителен и энергичен. В его фигуре нет и тени сомнения. — Такси ждет, а до зарплаты полмесяца. — Какое такси?! — вздыхаю я. — Разве ты не знаешь, что у нас в городе уже есть такси? — Он бросает мне брюки и свитер. — И куда? — упавшим голосом спрашиваю я. — Домой. На «Птичью гору». Без нее тебе смерть! Попробуй не рассмеяться! — Не дадут отдохнуть в одиночестве, — бормочу я, натягивая штаны. — Долго ты будешь ковыряться? — нетерпеливо говорит Лора. — Конечно, он думает, что это твоя собственная машина, — подпевает Ваня. Вместо спокойной смерти меня ожидает на «Птичьей горе» Содом и Гоморра. Лора приготовила мне картофельный компресс на горло. Впервые о таком слышу, но подчиняюсь: во-первых, у меня нет сил сопротивляться; во-вторых, мне не хочется обижать ее. Все отворачиваются, и я залезаю в приготовленную в «ничьей комнате» на диванчике постель. Мне хочется тишины и покоя, но я счастлив. Неугомонная компания разыгрывает «морским счетом», кто будет колоть меня пенициллином. Потом, как отзывчивые пираты рядом с раненым товарищем, садятся играть в домино на толстой скатерти, повесив на абажур с моей стороны полотенце. Играют тихо, и я засыпаю. Я чувствую себя почти хорошо. Через три часа будят для экзекуции… На следующий день меня навещает Таня. Она часто заходит в больницу до или после занятий. Зашла сегодня и узнала, что я болен. — Я не пойду в школу и приготовлю вам обед, — говорит она, и милое лицо ее преисполняется решимости.Таня снимает свое старенькое пальто и спрашивает, где моя кухонная утварь. Я смеюсь, благодарю ее и говорю, что обед мне принесут из столовой. — А пропусков у тебя и без того достаточно. Мы выписали Таню в январе. Она учится на первом курсе фельдшерско-акушерской школы, пропустила около двух месяцев, и теперь ей, понятно, приходится туго. Она неохотно поднимается, тоненькая, стройная, чуть заметно потягивается и с сожалением говорит: — Ладно тогда… Не скучайте. — И улыбается. Мне тоже не хочется, чтобы она уходила. Через два дня я на ногах. Пятница. Еще плещется в теле усталость, но к понедельнику все будет в порядке, решаем мы, — и на работу. — За конем ходят не для того, чтобы в стойле держать, — заключает Ваня.На следующей неделе меня ожидает еще одна неприятность — у Кирилла Савельевича возобновляются приступы стенокардии. Они возникают многократно в течение суток — в покое, за едой, во сне. Кирилл Савельевич осунулся, не встает, даже не садится в постели. Не помогают ему всевозможные комбинаций лекарств, кожные блокады. У Прокофьевны красные от слез глаза. Таню я не могу узнать. Она стала тихая и грустная, подолгу молча сидит у постели деда. Иногда я застаю ее плачущей на кухне. Стенокардия, «грудная жаба», становится для меня постоянно мучающей проблемой. Я хожу из дома в дом ко всем городским врачам, роюсь в их библиотеках. Выписываю книги. Несколько раз мы ходили к Кириллу Савельевичу с Ваней. Возили туда наш переносный электрокардиограф. Ваня советует попробовать какой-нибудь вариант загрудинной новокаиновой блокады. Ночью мне снится, что я сам заболеваю стенокардией… У меня сейчас должно быть много работы в прозекторской и дома — мне нужно готовиться к своей первой операции на желудке. Николай говорит с удивлением, но без зависти: — Надо же. Года не прошло, а Петр дает тебе резекцию! Ты попал в струю! Я сам понимаю, что необходимо сделать все, чтобы оправдать это большое доверие. Но делать ничего не могу. В прозекторской, вместо того чтобы отрабатывать технику операций на желудке, я разглядываю человеческое сердце, препарирую тонкие, как проводочки, артерии. Никчемная, совершенно бесполезная работа. — Есть же такие паршивые болезни, — говорит мне Кирилл Савельевич, когда мы остаемся одни в комнате. — Никогда не думал, что животный страх не преодолеть человеку. Беляки к стенке ставили… А тут… Ночью особенно. Лучше бы рак… Заброшенные записки Юрия Ивановича на этажерке — история жизни этого человека. Еще одна незаконченная человеческая работа? Медицина! Могучая моя медицина! Что же ты молчишь?.. Последние несколько дней я разучиваю на трупах параортальные блокады. Сначала мне кажется это страшным: проколом у края грудины ввести новокаин к дуге аорты. Вслепую пройти иглой в святая святых человеческого организма. Другого выхода нет. Никакую операцию Кирилл Савельевич не выдержит. Неужели невозможно помочь этому человеку?.. Я со злостью сбрасываю со стола все свои книги, одеваюсь и иду к Петру Васильевичу. Темнеет поздно. И у нас наконец весна. Днем мчатся по улице отчаянные рыжие потоки, снег оседает, как на горячей плите. За зиму его навалило метра полтора. К ночи ударяет морозец. Земля становится полированным шаром. У Петра Васильевича половина так называемого «финского» дома с верандой. Во дворе он разбил небольшой сад. Петр возится на веранде с семенами и удобрениями. Широченные полотняные брюки на необъятном его животе испачканы землей. — Заходи, Володя. В холодильнике хороший абрикосовый компот. Я сейчас… В двух небольших комнатах пустовато. Столы и подоконники завалены книгами, журналами, газетами. На ковре у дивана лежит старый большой пес, дворняга. Несколько лет назад он забрел к Петру Васильевичу, да так и остался здесь. Пес нехотя подымает голову. Я достаю из холодильника банку компота, разыскиваю два стакана. Я прошу Петра положить Кирилла Савельевича на отделение для блокады. — Решился? — говорит Петр Васильевич, разливая компот. — Манипуляция несложная. — Вы делали? — Нет. Но я прочел об этих блокадах. — Тогда вместе? Петр Васильевич улыбается. — Ладно. Давай поедим что нибудь, это главное для хирурга. — Петр посмеивается надо мной, и мне становится легче. Я сижу у него допоздна. Мы говорим о нерешенных вопросах в хирургии. Их так много! Всего полгода назад мне было этого не представить. И оказывается, кое-что можно попытаться сделать даже в наших условиях. В подвале поликлиники можно организовать экспериментальную лабораторию — собачник. Инструменты и собаки — не проблема… Я загораюсь идеей и долго не могу заснуть в эту ночь. На следующий день Кирилла Савельевича привозят к нам на отделение, и я делаю ему блокаду. Столько было колебаний, страхов, а манипуляция действительно оказалась простой.

Весна мчится в наш заваленный снегом край на всех парах. В бездонном голубом небе неутомимо сверкает солнце. От обнажившейся распаренной земли идет густой пьянящий запах. Если закинуть голову и долго смотреть в небо, кажется, что где-то рядом плещется теплое море. Зеленеют холмы, окружающие город. Хочется взвалить рюкзак на плечи и двинуться в эту зеленеющую даль, по малохоженым тропам, к безымянным веселым ручьям, к скалистым причудливым гребням. В воскресенье мы взбираемся на гору Орел, стоящую над городом. В одну сторону — вид на наш городок, похожий сверху на большое пестрое стадо, пасущееся на холмах, в три другие стороны — необозримый зеленый горный край, в котором хозяйничает весна, и только на вершинах еще зима. Разводим большой костер, варим картошку и чай. Быстро темнеет. Я стою у края стенки, падающей вниз метров на двадцать. Отсюда кажется, что до города, начинающего расцвечиваться электрическими огнями, можно добраться, сделав один громадный шаг. В груди даже холодеет от желания сделать этот шаг. За спиной трещит костер — неповторимый аккомпанемент альпинистской песни:

Помнишь, товарищ, белые снега,

стройный лес Баксана, блиндажи врага?

Помнишь гранату и записку в ней

а скалистом гребне для грядущих дней?..

…в костре трещали ветки,

в котелке дымился крепкий чай.

Ты пришел усталый из разведки,

много пил и столько же молчал…

Очередную резекцию желудка Петр Васильевич мне не дает. Я недостаточно готов к ней. Но это меня не огорчает. Вторую неделю у Кирилла Савельевича нет приступов! Теперь можно будет взяться за желудки. Но взяться как следует мне не удается. После больницы, как всегда, — участок. Потом наступает время собачника и экспериментальной операционной. Нужно установить будки для собак, сделать из старой «переноски» операционную лампу, разбитый перевязочный стол приспособить под «собачий операционный». Для прозекторской дня явно не хватает. Мне хочется до отпуска опробовать виварий, «потрогать руками» одну идейку по хирургическому лечению стенокардии. Незаменимыми помощниками становятся Танины друзья из фельдшерской школы. Когда мы откроем виварий (название очень громкое, конечно, но нам нравится), они будут ассистентами, наркотизаторами, операционными сестрами. Понятно, что они ждут начала операций не менее страстно, чем я. Каждый день, отправляясь на участок, я заглядываю к Кириллу Савельевичу. Мы с Ваней еще не разрешаем ему ходить. Он сидит у придвинутого к кровати стола в своих больших железных очках и разбирается в записках Юрия Ивановича. Вспоминаю, как жена Ганзина предлагала свою помощь: «Почерк у Юры неразборчивый…» Кирилла Савельевича смущает литературная сторона работы. Но здесь нам помогут ребята из городской газеты. Лора договорилась. — Вот уж чем никогда не думал заниматься, — смеется Кирилл Савельевич. — Как ни крути, Владимир Михалыч, а это литература. Прокофьевна возится у печи, улыбается и бурчит: — Разохотится, я его знаю. Еще эти… как их там?.. начнет. — Мемуары? — догадываюсь я и смеюсь. Таня провожает меня к автобусу. Дне недели по моему участку ходит автобус. Я с удовольствием езжу на нем. Подвозит он меня недалеко, всего четыре остановки, зато я имею возможность прочувствовать, как растет наш город. До остановки мы, не торопясь, идем по зло чавкающей грязи. Мне нравится ходить в высоких резиновых сапогах. Здесь это обязательная обувь. Незаменимая. Идешь себе, не глядя под ноги и не обращая внимания на грязь. Мы говорим о виварии, о весне, о Таниных экзаменах и моем отпуске. Не доходя до остановки, Таня прощается со мною и уходит в магазин. И тут меня нагоняет высокий загорелый парень. Очень знакомое лицо… Конечно, это же Игорь. Танин сосед и приятель. — Я хотел бы поговорить с вами, — говорит он мне не здороваясь и продолжает без паузы, глядя в сторону: — Вы ей жизнь спасли, деда лечите… Но имейте в виду! Я за нее биться буду до последнего!.. — Он обращает на меня сверкающий взгляд. — Ни перед чем не остановлюсь! — Так уж и ни перед чем? — усмехаюсь я. И вдруг чувствую себя большим и сильным рядом с этим терзающимся мальчиком. — У меня невеста в Ленинграде, — говорю я. — Так что успокойся. — Правда?! — глухо и радостно говорит Игорь. Правда? Я сам не знаю наверное. Но скоро узнаю. Остались считанные недели. И летят они, эти последние недели, как узоры в детском калейдоскопе…

И вот — последнее дежурство на станции скорой помощи. В кармане билет на самолет. До отпуска пятнадцать часов. И этот вызов на далекий полевой стан — один из последних до отпуска. Рядом с облупившимся домиком нетерпеливо дрожит трактор. Тракторист с выпученными глазами выскакивает на меня из сеней и испуганно рявкает: — Доктор?! В низкой полупустой горнице бледная роженица и молодой фельдшер, в два раза бледнее ее. Фельдшер смотрит на меня красными, как у кролика, глазами и бездарно живописует картину родовой слабости. Рьяно принимаюсь за дело по всем правилам преподанного мне искусства. Через час мы, все трое рожающих, мокры и бледны от тщетных усилий. Положение становится катастрофическим. Необходимо принимать срочные меры. Мало того, что мои акушерские возможности невелики. Эта хата на краю света!.. Я отхожу на минуту к окну. Безоблачное голубое небо висит над черной землей, над дрожащим трактором, над непрерывно курящим трактористом и успокаивающим его шофером скорой Виктором. На секунду перед глазами появляется туман, сердце перепуганно замирает. Мне кажется в эту секунду, что я — человек без определенных занятий… и я должен спасти жизнь двух людей — матери и ребенка! От этого в следующую секунду хочется крикнуть на весь мир, что произошла ужасная ошибка, что меня принимают не за того человека! Но где-то в моем докторском нутре созревает решение. Оно не относится к категории классических. Это ясно. Я решаюсь предпринять манипуляцию, за которую наш ассистент прогнал бы меня сквозь строй глубоко аргументированного красноречия. Родовспоможение по Кристеллеру… Но, черт дери! Здесь не родильный дом Видемана, а железная койка в горах рядом с богом. Руки посинели от напряжения. Отпускаю подоконник — толчок к действию. Дальше все идет удивительно спокойно и решительно, будто я наблюдаю в клинике рождение очередного гражданина… На крыльце на меня набрасывается отец со стажем в несколько минут. — Малый?! Сын?! Ну, доктор!.. Жалобно потрескивают кои ребра. Буйная весна, большое человеческое счастье!.. Вечереет. Теплый пар висит над полями в долинах. Земля как парное молоко. Мне кажется, я способен взлететь сейчас на нашем «пазике» в безоблачное небо. — Дай порулить, — говорю я Виктору, и он без разговоров меняется со мной местами. Я жму изо всех сил на педаль акселератора, крепко вцепившись в баранку. Машина скачет по разбитому проселку, как норовистый конь, пытающийся сбросить неугодного седока. Далеко в стороны шарахаются испуганные лужи…

«В полях, под снегом и дождем!..»

4