В бесконечном лесу и другие истории о 6-м «В» [Сергей Анатольевич Иванов] (fb2) читать онлайн

- В бесконечном лесу и другие истории о 6-м «В» 2.11 Мб, 186с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Сергей Анатольевич Иванов

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Сергей Анатольевич Иванов

В бесконечном лесу и другие истории о 6-м «В»

Предисловие, которое обязательно нужно прочитать

Да, обязательно, потому что без него не всё будет понятно… Утром, между восемью часами и десятью минутами девятого, открывается тридцать семь дверей и на лестничные площадки выходит тридцать семь человек. Если б всех их, как точки в пространстве, соединить невидимыми прямыми, то получившиеся расстояния были бы не очень большими. Между самыми удалёнными точками — километра полтора, а то и меньше. И по высоте точки эти находились бы примерно в одной плоскости — от первого этажа, где живу я, до шестого, где находится квартира известной спортсменки Машки Цаловой. Все эти тридцать семь — ученики одного класса, шестого «В». И сейчас пути их будут представлять собою, не строго говоря, ломаные прямые. Пересекутся все эти ломаные в одной точке: в школе, на третьем этаже (дверь примерно в середине коридора), где и располагается наш класс. Да. Наш класс… Люди соединяются в самые разные коллективы. Например, в футбольные команды, в новогодние компании… Или, скажем, в отряд разбойников под предводительством Робин Гуда. И у каждого коллектива есть своя как бы закономерность: в том смысле, зачем они соединились. В отряд Робин Гуда идут из благородства и смелости. В футбольную команду — кто играть умеет, в новогодние компании — кто с кем дружит. И так далее и тому подобное. А вот класс — это такой коллектив, который образуется, наверное, случайней всех других коллективов в мире. Просто перед началом первого в твоей жизни первого сентября родители — чаще всего мамы, да? — приходят в школу отдавать документы. И тётенька в очках (или без очков) записывает тебя, твои так называемые данные, в большую книгу, разлинованную простым карандашом или шариковой ручкой. А потом говорит маме (а мама волнуется и неудобно сидит на краешке стула), говорит эта тётенька в очках (или без очков): — Ваша дочка… ваш сын зачислены в первый «В» класс. Вот тебе и всё! И получился человеческий коллектив. Да не просто, не какой-нибудь там краткосрочный, а на десять лет — не шутка! Кажется-то: нужно с таким бы тщанием отбирать — как космонавтов для совместного полёта. А тут всё наоборот! Прямо диаметрально наоборот. Нахватали с бора по сосенке первого встречного народа, посадили в одно помещение (называется класс), и — будьте здоровы, до встречи через десять лет!.. Но странно. Почему-то ничего плохого не случается. Хотя в первые-то дни, конечно… Даже в первые недели, даже, вернее, в первую четверть — ужас: все новенькие, чужие, у всех глаза торчат. Плакать и то не плачешь — не смеешь!.. Потому что никто тебя не знает, а стало быть, и не поймёт, а стало быть, и не пожалеет. Я, помню, в уголочек забьюсь и реву, чтоб не видали… Часто даже и неизвестно из-за чего, просто так — по-взрослому говоря, от одиночества… Вот уж нареветься-то мне пришлось! Особенно за сентябрь тот, за первоклассный. Но проходит месяц, второй, третий. И потихонечку-полегонечку всё утрясается. Начинают дружить. И ты тоже с кем-нибудь сдруживаешься. Хотя бы за одной партой сидишь — вот тебе и дружба. Пусть не очень большая, а всё-таки. Или на физкультуре, когда строятся по росту, тут опять как бы друзья, потому что на всех физкультурах слева и справа у тебя всегда одни и те же люди… Ну и так далее. Например, ещё в буфете, за столом — тоже сидишь с постоянными тремя человеками. Но это всё в самом начале. А когда проходит года три или четыре, то этот человеческий коллектив, который называется класс, уже становится абсолютно неслучайным. И ты просто даже не помнишь и не представляешь такого времени, когда жил без Ольги Лаврёновой, без Мариночки, да без Бори Сахаровского, да без Нельки Жужиной, да без Димки Соколова. А уж когда ты в шестом классе, тут вообще знаешь всех как облупленных, как родных — даже некоторые поднадоели. Но всё равно они все твои! Перед любым — даже пусть серебряным-золотым — человеком, но из другого класса, ты за них заступишься — за любого, за самого неказистого, с которым никогда в жизни не подружишься! Но это у себя в классе! А перед чужими — да ты за него глаза выцарапаешь, нос разобьёшь, спорить будешь до потери пульса. В общем, смотря по личным возможностям. Вот такая странная вещь этот человеческий коллектив под названием «класс». Сперва был совсем не обязательный, а теперь стал — вроде обязательней и не бывает! И когда кто-нибудь из него уходит (например, отец у человека военный, и его перевели в другой город), то он ещё долго письма пишет, что на новом месте всё не так, что школа низкая, учителя злые, в классе какие-то шизики… А на самом деле, мне кажется, он просто никак не может расстаться с нашим шестым «В». Или наоборот: появляется новенький. Все на него почему-то начинают коситься. Хотя какого вам аллаха надо от человека? Руки-ноги на месте. Свитер, штаны — всё как у людей. Но долго ещё мы будем — даже самые добрые из нас! — долго ещё мы будем к нему приглядываться да прислушиваться. Потому что он весь какой-то из другого человеческого коллектива. Он, может, и рад бы по-нашему, да не получается. И наверное, он тоже пишет кому-то письма, что школа здесь какая-то слишком дылда, учителя ни рыба ни мясо, а в классе все до одного стукнутые пыльным мешочком и по-нормальному с ними, конечно, не законтачишь… Наш человеческий коллектив. Один раз мне даже хотелось написать в новогоднюю газету такую заметку, что мы — как бы обособленный средневековый город… Только у меня не получилось. А вообще это правильная мысль. У нас есть свой староста — «первый министр». И своя «королева» — первая красавица. И свои «богачи-отличники», и свои «бедняки-двоечники». Всё как в настоящем королевстве… И люди среднего достатка — вроде меня, — у которых то «четыре», то «три», а то и пятёрочка проскочит — вроде премии под праздник. У нас даже есть свои разбойники, и свои мещане, и свои, которые тише воды, ниже травы. У нас даже есть свой писатель!.. В общем, мы вполне могли бы оказаться на каком-нибудь необитаемом острове и жить себе, поживать, добра наживать. Вот какую хорошую заметку мне хотелось однажды написать. Но так она и не написалась. Тут надо, чтоб было с юмором, с разными остротами. А я этого совсем не умею. У меня и за сочинения-то выше четвёрки никогда не бывало. Но это, правда, в основном из-за ошибок. Ага, ну вот и кончилась моя ломаная прямая. Школьный двор, народ, вон и наши топают… Таня Полозова. — Привет, Тань. У тебя по алгебре все ответы сошлись? Сейчас надо первым делом алгеброй заняться. Меня сегодня обязательно спросят… Примечание. Мы не знаем, догадался ли читатель, что представляют собою первые несколько страниц, которые мы обозначили как «Предисловие». Если нет, то сообщаем: это были размышления ученика шестого «В» по дороге в школу. Кто он, этот человек, как его имя, пока не имеет значения. Важно, что он, этот ученик, — часть того самого человеческого коллектива, который называется шестой «В». И если читателю так уж интересно, то, мы надеемся, в конце книги он поймёт, чьи размышления читал на первых страницах. А если даже не поймёт, тоже не беда. Будем считать, что на этих страницах звучал голос шестого «В»… Книга будет о классе. Но так как класс состоит из ребят, то здесь мы собрали разные истории, случаи, которые происходили с учениками шестого «В» — то со всеми вместе, то с некоторыми по отдельности. Кроме того, сюда войдут и отрывки из писем, из дневников, из разговоров, из размышлений перед сном и во время прогулок. Здесь даже будут записки и мысли совершенно личного характера. Может быть, иной раз это выглядит не совсем, так сказать, корректно. Однако без них, как нам кажется, не получится полноты картины. К тому же мы опять скроем имена авторов всех этих записок, размышлений, дневников. Шестой «В» — он автор.

* * *

Но предисловие предисловием, примечание примечанием. А с чего же всё-таки начать? Это действительно трудный вопрос. Раз тут не будет единого и строгого сюжета, то начинать будто бы можно с чего угодно. Как мозаику можно начинать с любого камешка. А потом окажется, что это чей-то глаз, или чья-то рука, или кусочек неба, кусочек облака… Однако книга всё-таки не мозаика. Это мозаику, картину не важно, с какого угла смотреть: хочешь — с правого, а хочешь — с левого, а хочешь — сверху, а хочешь — снизу… Книгу-то всегда начинают читать с первой страницы и потихонечку подбираются к последней. Если, конечно, она не окажется слишком скучной. Что же должно быть здесь первой страницей? Может быть, история о том, как шестой «В» выбирал себе старосту? Это действительно интересное было дело. И по времени оно произошло раньше других. Тогда ещё шестой «В» был пятым «В»: это произошло в мае прошлого года. Так придумала Тамара Густавовна, их классный руководитель. Говорит: — Давайте выберем старосту для будущего нашего класса сейчас. — А зачем? — А просто для интереса… Интересно же, угадаем мы себе хорошего старосту или нет. — А если не угадаем? — Переизберём! Например, в середине будущего октября устроим собрание… И всё-таки, кажется нам, с этого случая начинать не стоит. Читатель ведь пока совершенно не представляет себе, что же такое шестой «В». А в истории с выборами участвует сразу весь класс. Поэтому очень легко оказаться в книжке «новичком» и с удивлением глядеть на незнакомых ребят. И размышлять, недоуменно усмехаясь: «А зачем этот кричит это, а тот — то. Глупо ведь!» Давайте-ка начнём с чего-то другого, лучше бы похожего на обычный рассказ, где есть главный герой, второстепенные, где есть основное событие, завязка, развязка, ну и тому подобные необходимые литературе штуки… А когда все оказываются главными героями, все одновременно орут… Нет, с этого начинать нельзя!История первая. В бесконечном лесу

Итак, начнём с простого и ясного. Главная героиня здесь будет Маринка Оленина — первая красавица класса. Это фигура всем понятная. Такие в том или ином виде есть у любого человеческого коллектива под названием «класс». Второй главный герой — новичок. Тоже, в общем, всё ясно. И ситуация ясна. Пятые, шестые, седьмые классы (то есть пионерская дружина, но без малышни) поехали в лесопитомник — копать ямки для саженцев и потом эти саженцы сажать, уж извините за нескладную фразу! Не стоит говорить о том, как это здорово в начале погожего и тёплого ещё октября проехать километров сорок на электричке, да ещё в простую среду, когда тебе положено учиться — сидеть, сжав руки под партой в ожидании, спросят или не спросят (урок-то выучен, но спросят ли!), на переменке глотать испуганными глазами какие-то страницы, какие-то формулы, потому что сейчас контрольная по физике… ну и всё тому подобное… И до чего ж хорошо вдруг нечаянно почувствовать себя совершенно счастливым, совершенно свободным! Даже не заболевшим, а просто — бывает же в жизни такая вещь, как везение. И ехать в довольно-таки потрёпанном, но оттого особенно милом вагоне — скачущем, звенящем. И потом высыпать всей толпою, с весёлой давкой, распугивая редких взрослых, — высыпать на тихую платформу, которая сразу становится громкой. И отправиться в путь по жёлтой вихрастой траве, по влажной дороге, растянувшись длинным извилистым отрядом чуть ли не на километр… Шагаешь, а над тобою солнце. Нет, буквально над всеми солнце. И песни — штук десять, все разные! — носятся поверху обрывками птичьих стай. И потом разобрать в сарае лопаты: белые, звенящие, с полированными ручками — от работы, которую они успели уже проделать за свою лопатную жизнь. Взять эти жутко рабочие лопаты и рыть… Вернее, больше, конечно, мальчишки роют. А «всем известная М. Оленина» стоит, опершись на свою лопату, и улыбается как бы со значением…Из записок к М. Олениной

«Оленина Мариночка — красивая картиночка! Марина! Если хочешь, то можно пойти сегодня к одному человеку смотреть повторение фигурного катания (по цветному телевидению)».

«Марина! Так поступать не нужно! Эту ручку я лично тебе подарил, несмотря на то что ты ко мне относишься плохо! А если не нравится, то выброси или поломай! Но Шуйскому-то зачем отдавать?»

«Оленина! Имей совесть! Зачем ты пристаёшь к Боре Сахаровскому? Он же тебе совершенно не нужен. Зачем же ты тогда: «Боря, что по алгебре?.. Боря, как задачку решить?» Ты сама прекрасно знаешь, что в классе полно народу, которые по математике сильней. К ним и надо обращаться, а не вести такую двуличную политику. Ты меня извини, если я тебя обидела чем-то. И не думай, что я в него влюблена. Просто он мой друг, и я хочу его защитить!»

* * *

…А потом вдруг говорят, что, мол, кто свободен, идите, ребята, за саженцами. И ты, конечно, идёшь. Все таскают на носилках штук по пять, по шесть. А ты несёшь свою рябинку в руках, словно детёныша, особенно аккуратно. И дело не в том, что ты, как говорится, решила пофилонить. Тебе нельзя по-другому. Ты — Маринка Оленина! И если б ты начала вдруг работать со всеми, то, пожалуй бы, даже сказали (а не сказали, то уж точно подумали бы): «Чего это она сегодня?» А некоторые девчонки: «Опять Оленина выхваляется!» Так что надо держать свою марку! Марку Маринки. (Есть такое выражение, что, мол, каждый должен нести свой крест. Его Маринка Оленина понимала очень хорошо и относила к себе полностью.) Итак, ты несёшь свою тоненькую, вздрагивающую при каждом шаге рябиночку… И если попадутся навстречу мальчишки с пустыми носилками, то можно… вернее, даже нужно сказать: «Мальчики, прокатите вон до той ямки». В носилках здорово ехать! Совсем как дочь персидского падишаха. А мальчишкам тяжело тащить, хотя она и лёгонькая… Тот, кто сзади идёт — это она видит, — весь надулся, покраснел. Но обоим неудобно друг перед другом. И тащат, улыбаются через силу. Пальцы побелели… Им даже замертво нельзя упасть — засмеют. Потому что она же лёгонькая! Да они и сами ни за что не согласятся замертво. Ведь это и для них слава: на глазах у всей дружины нести Мариночку… А вы носили? Да никогда в жизни она не согласится на ваших дурацких носилках ездить! И вот сейчас они её донесут — уже немного осталось! — опустят на землю, осмотрятся кругом… Нет, даже и осматриваться не надо — все взгляды тут как тут. Поэтому они лишь спросят самыми обычными голосами: «Хочешь ещё прокатиться, Маринчик?» И она великодушно откажется: королева — это не только то, что все замечают, но и то ещё, что ты знаешь и думаешь о себе сама!* * *

Дальше в этот день всё шло примерно так же, то есть как заведено, как можно было ожидать. Работали до полтретьего. Потом сели обедать — в складчину, по классам. Развели костры, хотя они совсем не нужны были в солнечный этот, тёплый день. А может быть, даже и вредны!.. Стоявшие рядом, уже засыпающие деревья, наверное, с ужасом смотрели на посвистывающий быстрый огонь… Но кому это объяснишь — про вредность костра? В кои-то веки, скажут, люди за город выбрались — и то костёр не дают! После обеда занялись кто чем: разрешено было оставаться здесь до шести. Ещё было светло, ещё день казался длиннее ночи… А может, и самим учителям хотелось побродить, погулять — побыть простыми людьми, а не учителями. Через убранное картофельное поле стояла кленовая роща. Это редкость в наших краях. Клёны как-то больше рассаживают по скверам. А если встретишь клён в лесу, то обычно одиночку. Редко два или три. Здесь же была целая роща! Она осыпалась жёлтыми и красноватыми крупными листьями. Тяжёлые эти листья не летели по ветру, как берёзовые или осиновые клочочки, а отвесно падали на землю. Маринка шла навстречу роще по мягкой разрытой земле, и ей самой не верилось, что может быть так красиво! Редкая минута — Маринка осталась одна. Мальчишки, занятые футболом, забыли про неё. А девчонки разбрелись кто куда или остались поболеть. Но Маринка даже рада была своему одиночеству… Вернее, не то что рада — это уж слишком: подумаешь, какой Наполеон! Просто душа её была довольна, что никто не будет мешать ей в чудесной кленовой роще. Словами и мыслями она сказать себе этого не умела. Чувствовала только, что у неё хорошее и удивительно какое-то мирное настроение… Несмотря на то что одна… Издали слышались победные клики и препирательства футболистов шестого «В». Вот примерно с этого места и начинается подлинно рассказ. Он о том, как первая красавица шестого «В», королева Маринка Оленина, заблудилась. Да, заблудилась! В бесконечном лесу. Наверное, это правильное название: заблудившемуся человеку лес кажется именно бесконечным… Причём хватились Маринку только в городе: объявлено было два поезда — восемнадцать двадцать и восемнадцать сорок пять. И хотя Маринка Оленина фигура заметная, светлячок, но одни с сожалением решили, что она уедет позже, другие — что она уехала раньше…* * *

Она шла по лесу, как ходят по картинной галерее. Она и в мыслях не держала, что может заблудиться. Где-то внутри жила уверенность, что, когда настанет время, зазвенит какой-нибудь звонок — на закрытие. И пожилая тётенька-служительница проведёт её к выходу. Или кто-то прибежит за ней: «Ну, Марина! Тебя же все ждут!» Так бывало обычно. Однако сейчас ничего этого не происходило. От мыслей своих она очнулась в незнакомом березняке. Глянула кругом — ещё почти без всякого беспокойства. Белые берёзы, словно белый туман… Посмотрела на часы — времени без десяти пять. Она остановилась. Под ногами только жёлтые берёзовые пятаки. И запах тоже — крепкий, берёзовый… А кленовых листочков ни одного! Куда идти, где та кленовая роща? На тонкой ветке отдыхала какая-то птица — она-то знала, куда лететь. Маринка передёрнула плечами. Но не холодно было ей, а тревожно. Она сразу решила не пугаться. Испугаешься — тогда конец! Она сказала себе: «А что я вообще-то? Пока ещё ничего не случилось. Я даже и не знаю точно, заблудилась я или нет… Погоди… Я пришла вон с той стороны. Туда надо и возвращаться».Из письма

Здравствуй, Ира! Ты пишешь, что я давно не писал. Но ты зря заволновалась, у меня лично и у родителей ничего не случилось. Живём хорошо, обосновались на новом месте. Отец здесь встретил двух однокашников по академии, теперь служат вместе, он доволен. Мама опять пошла работать в больницу, как и было у нас… Вернее, теперь уже можно сказать — у вас. Здесь народу (и вообще всего — машин, улиц) куда больше, чем у вас. И я пока хожу какой-то не то удивлённый, не то сонный. И думаю: неужели я здесь буду жить?! Вчера пошёл мамино пальто из химчистки забирать и заблудился. Ну это естественно — новый город, я ещё ничего не знаю. Боксёрской секции здесь нет. Здесь бы ты пригодилась со своим волейболом. В этой школе он почему-то выбран как главный спорт. По-моему, глупо. Я в волейбольную секцию идти не хочу. Да меня бы и не взяли. Ира! Я тебе должен сказать одну вещь. Всё собираюсь, а сказать всё никак не выходит. Не получается! Как будто бы я трус. Но я не трус. Ты же про это знаешь и сама говорила и даже решила со мной дружить из-за того, что я далеко не трус (как ты сказала). Ира! Мне очень неудобно тебе это говорить. Но я всё-таки тебе скажу. Я здесь, очень хочу дружить с одной девочкой. У меня пока ничего не получается. Но я своего добьюсь, ты же это знаешь! Её зовут неважно как. Я бы вообще мог тебе про это не писать. Но так было бы нечестно, правильно? Привет всем ребятам и учителям.

* * *

Березняк скоро кончился. Пошли высокие старые ели. Стало темнее и глуше. Толпа серых молчаливых деревьев казалась бесконечной. Дятел, нисколько не боясь человеческого существа, обмолачивал шишку. И снова Маринка подумала, что эта птица здесь — хозяин. А она — гостья незваная! И ещё страшно было, что дятел её нисколько не боится. Непуганый дятел. Значит, она далеко забралась куда-то… Она подумала: а что, если ей крикнуть? Какое-нибудь там самое безобидное: «Эге-гей!» Ведь далеко она забраться не могла — услышат! В самом деле, не одна же она в этом лесу… Дятел продолжал молотить шишку. — Эге-гей! Э-эй!.. Дятел соскочил с дерева и помчался прочь, быстро ударяя по воздуху крыльями, подныривая от трусливого усердия вверх-вниз, вверх-вниз… И всё. И больше ничего не пошевелилось! От крика этого Маринке сразу стало не по себе. То ещё ничего было, а как крикнула… Ох, никому мы не посоветуем кричать в пустом, вечереющем лесу! И волосы у Маринки зашевелились на голове, когда что-то прошуршало в заросли молодых тёмно-зелёных ёлок. Она прижалась к корявому стволу, понимая, что пачкает смолой юбку, но не в силах была двинуться… В следующую секунду такое облегчение свалилось на неё, такая радостная тяжесть, что она не выдержала, опустилась на корточки, проехав юбочкой по шершавой, смоляной, наверное, коре, и заплакала. И, заплакав, опять стала обретать силы. Она плакала и злилась, что не может остановить слёз. Перед нею, но всё же шагах в пяти, почтительно стоял человек по фамилии Стаин. Невысокое его социальное положение определялось уже тем, что он был новичок. Явился в класс числа десятого сентября. Из-под его форменной куртки выглядывала довольно-таки простецкая ковбойка. Дня через два на физкультуре, когда они выстроились по линии баскетбольной площадки и все сверкали шортиками или красивыми трусиками, Стаин один оказался в длинных сатиновых трусах, которые обычно называют «семейными». На ногах его красовались чёрные полуботинки на микропоре, в которых он обычно ходил. А в семейные трусы была вправлена та самая ковбойка. Физкультурник Степан Семёнович осмотрел строй. Подчёркнуто остановил взгляд на Стаине: — Вот ты, шаг вперёд. — Извиняюсь, — сказал Стаин, — позабыл, шо у вас сегодня физра. — Стань в строй, физра! — сухо бросил Степан Семёнович. — В таком виде допускаю тебя до своего предмета в последний раз! Эта позорная история, эти «извиняюсь», «шо», «физра» сильно испортили репутацию Стаина. Народ между собой стал называть его «Семьянин». В довершение этой комедии Семьянин дежурно влюбился в Маринку. Тут не было ничего, как говорится, предосудительного, наоборот — нормальная вещь. Но и влюбился-то он как-то не по-человечески. У Маринки был целый класс подданных. Да ещё из других государств на неё приходили поглазеть. И она, даже при всём своём желании, не могла выделять кого-то. Все это так или иначе понимали: королева есть королева. Семьянин же не желал понимать, что Маринка — личность музейная. «Коллекционная девочка» — как сказал один известный девятиклассник. Может, формулировка эта была пошловатой, но в то же время она отражала суть вопроса. А Семьянин всем своим видом… действительно — чуть ли не требовал, чтобы Маринка дружила только с ним одним. И без конца лез со своими разговорами, яблоками и тому подобное. Ясно, что Маринка этого и двух дней не потерпела. Потому что есть правила: всем хорошо, всем интересно. А ты если не можешь играть, так и не лезь! Тогда Семьянин избрал другую тактику. Он вообще перестал с ней разговаривать, не приближался более чем шага на три. Но куда бы Маринка ни посмотрела, она почти непременно натыкалась на его угрюмую физиономию и серые глаза, глядевшие из-под густых насупленных бровей. Постыдное это глядение тянулось уже недели три. Народ, естественно, веселился от души. И Маринка таким образом хоть и косвенно, однако тоже стала объектом для хохмочек. Это, конечно, никому бы не понравилось, а тем более ей, признанной королеве! А теперь ещё оказалось, что Семьянин посмел следить за нею даже в лесу. Коленки его мешковатых джинсов волдырились и были в земле. Значит, он за нею полз, как какой-нибудь волк за Красной Шапочкой. Маринка всё плакала, сидя на корточках, и никак не могла унять слёз. Страх прошёл, но теперь ей было ужасно обидно. До каких же пор это будет продолжаться! — Неужели ты не понимаешь, что это низко! — крикнула она. — Низко! Мало ли что я собиралась здесь делать. Семьянин стоял с опущенной головой. — Не беспокойся, — сказал он тихо. — Я никогда не подсматриваю! Маринка вскочила, опять корябнув юбочкой по стволу. — Надо же, какой благородный выискался! А ну иди отсюда на фиг! — Не пойду! — Как миленький пойдёшь! Или ты только ползать умеешь? — Она усмехнулась. Семьянин пошлёпал ладонями по своим зелёно-земляным коленям и сказал: — А зачем ты кричала тогда? Я же слышал, что ты испугалась… И поэтому я никуда без тебя не пойду! По правде говоря, Маринке понравился его ответ. Но она не позволила себе этого признать, только подумала: «Да пускай остаётся. Я же всё равно не знаю, куда идти». — Ну пошли. — Она дёрнула плечом. — Только если ты ко мне приблизишься… — Не буду я к тебе приближаться. Они постояли несколько секунд. Но в лесу, в этой серой еловой тишине, показалось обоим, что очень долго. — Ты знаешь, куда идти-то? — как можно небрежнее спросила Маринка. — Я?.. Это… — Он растерянно посмотрел налево, направо, впервые понимая то, что несколько минут назад уже поняла Маринка. — Я же всё время прятался и… это… — Ползал? — спросила Маринка ехидно. — Я вообще, понимаешь, раньше жил в степной полосе. И ваших лесов я совершенно не представляю. «В степной полосе»… Ну и текстики же он выдаёт! Как в «Географии»! Маринке стало даже весело. — Идём уж… степняк! И спокойно пошла вперёд, совершенно уверенная в своей стройности.* * *

Лес теперь не казался ей таким угрюмым, а главное, она уверена была, что вот сейчас, сейчас вся эта ерунда кончится и они… вернее, она выйдет на картофельное поле или куда-то поблизости. Или хотя бы услышит ребят… Семьянин плёлся чуть сзади и сбоку. Это её смешило. Так они шли… А лес был совсем незнаком. Он уводил куда-то в низину, сырел… Наконец Маринка просто вынуждена была остановиться, когда под ногой у неё выступила вода и булькнул, как ойкнул, подозрительный болотный пузырь. — Ну?! — спросила Маринка требовательно. Семьянин пожал плечами. Он ни капли не чувствовал себя виноватым. Он размышлял, дубина! — Делать-то что-нибудь будем? — А ты зачем сюда пошла? Я думал, ты знала… — Я-то хоть пошла, а ты вообще стоял! Семьянин покачал головой. — Что? Уже испугался? — Не собираюсь. Просто думаю. — Чего ж ты, интересно, думаешь? — Одну очень простую вещь… Как выбраться из этого леса, я, например, не знаю. Но мы ведь не в тайге, правда? — Гениальное открытие! — Прекрати, пожалуйста… Я просто говорю, что леса у вас небольшие, так? Даже перелески. И если мы будем идти всё время в одном направлении, то куда-нибудь выйдем. А там спросим… Как считаешь? Маринка была удивлена. Даже, кажется, хлопнула глазами от удивления. Ей никогда и никто ничего подобного не говорил. «Как считаешь?» Обычно всегда за неё решали, ей предлагали: «Мариночка, хочешь?.. А может, это?..» Теперь она должна была решать почти что сама. Но если бы она согласилась с его планом, то, значит, должна была признать, что они заблудились. Однако страшно почему-то от этого не было. Даже, пожалуй, проще стало: ну заблудились, так выберутся! И ещё вдруг до неё дошло: на самом деле он не требовал от неё никаких решений, он просто предлагал ей единственное, что сейчас возможно… И опять Маринка была удивлена. — Ну, — спросил он, — в какую сторону хочешь? Маринка улыбнулась: — Давай жребий бросим! Семьянин тоже улыбнулся, но покачал головой: — Может… это… по солнцу хоть? — По какому солнцу? — Ну, когда ты шла, оно куда светило? Маринка этого абсолютно не помнила. Она сказала: — Эх, ты! Земля же крутится. Теперь оно вообще в какую-нибудь другую сторону отъехало. — Не, Марин. Оно всегда с востока на запад. Это железно! Но увидел, что Маринка сердится, и уступил: — Ну, а хочешь, давай по жребию. Всё равно же выйдем. Он поднял с земли сучок, показал на короткую рогульку с одного конца: — Согласна? Это стрелка. Потом подкинул сучок, ударил по нему снизу ладонью, как при игре в чижа. Сучок завертелся, зажужжал, стукнулся о нижние сухие ветки, о ствол, рыбкой нырнул в траву… Они вместе бросились смотреть, куда показывает стрелка, столкнулись плечами. — Эй, ну ты что! — Тихо, не столкни! Теперь им ужасно важно было идти именно в том направлении. И почему ещё верилось, что сучок правду сказал, потому что он болото не выбрал, а показал налево, немножечко в горку… Семьянин хотел поднять его. — Не трогай! — быстро сказала Маринка. — А чего? Возьмём на память. — Не, — она покачала головой. — Может, здесь ещё кто-нибудь заблудится, тоже дорогу узнает. — И улыбнулась. Семьянин был почти прощён. Ну, а заблудились… Да подумаешь! Зато уж завтра разговоров будет, охов-ахов: «Маринка — всегда с ней что-нибудь такое…» И они опять пошли: сперва весело, а потом просто шагали — и всё. Лес не светлел и не темнел, он продолжал быть, какой был: еловый, не слишком частый, иногда с островами молодых колючих зарослей. Очень хотелось, чтобы уж скорее что-нибудь произошло. Но ничего не происходило. Они давно замолчали, они шли и шли. Лес был всё такой же — не то чтоб очень глухой, а какой-то безнадёжный. Бесконечный, как осенний дождь.* * *

Наконец это произошло. Событие! Значит, ура! Значит, всё-таки они спасены. А заметил, между прочим, опять Семьянин: не такой уж он глупый парень!.. Вдруг взял Маринку за руку: — Марин! Она метнула в него две молнии. — Да нет же, Марин! — Он топнул ногой: — Ты видишь? И тут Маринка поняла: он топает, чтобы ей показать — земля-то под ними твёрдая. Они на дороге стоят! — Ну куда? Направо или налево? — спросил Семьянин. Дорога, словно граница, пересекала их направление почти точно поперёк. Выходит, надо было им всё-таки взять тогда жребийную палочку. Маринка нахмурила брови — вот угадать бы! Направо — вверх, налево — под горку. Она сказала: — Налево! Семьянин кивнул. Снова перед Маринкой замелькали блистательные картины завтрашних охов и ахов… Скоро, однако, дорога разбилась на несколько тропинок. Они выбрали первую попавшуюся, пошли по ней, удивительно ненадёжной, длинной, виляющей перед каждым деревом тропе. Не было никакого смысла идти по ней. Напрямую получилось бы явно короче. Но что это была бы за прямая и куда бы она повела? А в тропинке хоть какая-то была надежда… Потом Маринке показалось, что это уже вовсе не тропинка, а просто след высохшего ручейка. — Чего-то не то, Марин. Давай вернёмся. Она готова была буквально сжечь его своим презрением. Однако ничего не сказала. Прислонилась к жёсткому стволу: идти назад было, наверно, правильно, но слишком уж далеко и в горку… Ну и лес же столпился вокруг неё! Даже ни одного пенька кругом не было, ни одной бумажки, ни одного окурочка… Словно тут отродясь людей не бывало. — Ты о чём думаешь? — спросил Семьянин. — Ни о чём я не думаю. Я отдыхаю! — На. Хочешь? — Семьянин вынул из кармана что-то завёрнутое в газету. И на вопросительный Маринкин взгляд сказал: — Хлеб, три куска. Маринка хотела зашвырнуть этот несчастный кулёк, но опять сдержалась, только презрительно отвернулась от Семьянина. — Хорошо бы сейчас зима была, — сказал Семьянин. — Это ещё зачем? — Она глядела куда-то в глубь леса. — По следам бы нашли… — Ты что, совсем?! — закричала вдруг Маринка. — Вот ещё дуб на мою голову! Зимой холодно, ты слыхал про это, житель степей?! Ей хотелось разреветься, раскричаться, убежать. Но кричать среди пустого темнеющего леса страшно, а бежать и того страшней. Потому что бежишь, бежишь, деревья мелькают… А как остановишься — вот жуть-то охватит! — Ты не отдохнула ещё? — спросил Семьянин. — Тебе какое дело?! — Пошли бы тогда. Надо… надо бы место поискать. — Какого тебе ещё места не хватает? — Это… Марин… — Он посмотрел на неё словно виновато. — Ну… в смысле для ночлега… — И тут же перебил себя: — Только ты… Нас искать только завтра начнут. По-серьёзному. Родители часов в десять забеспокоятся. Ну и вот… Пока чего… Пойдём, пожалуйста, Марин. Солнце, как и они, уже давно заблудилось в бесконечном лесу. Просвечивало к ним издали, сквозь миллионы стволов и веток. — Ну и куда мы опять пойдём? — На дорогу, — сказал Семьянин. — Зачем? — Я, знаешь, подумал: там же всё-таки что-нибудь есть. В другой стороне. — Эх ты, следопыт! Я и то поняла! По твоей дороге сто лет никто не ходил. На тот свет твоя дорога! — Это правильно, Марин. Но всё равно там чего-то должно быть. — Мне холодно! — презирая себя и почти плача, крикнула Маринка — слабое эхо мелькнуло где-то по кустам. — Холодно, да? — Семьянин осмотрел её с ног до головы: — У тебя ноги мёрзнут, Марин… Конечно: юбочка какая короткая. — У вас в степях такие не носят? — У нас же погода теплей, — машинально ответил Семьянин. А сам в это время… — Ты что, дурак! — закричала Маринка. — Да не бойся. У меня ещё трико под низом. — Какое трико?! — Сейчас увидишь. — Не смей! — Маринка отвернулась, но слышала, как продолжает позвякивать ремень. — Я тебе приказываю! — Возьми штаны, Марин… Что, думаешь, я голый? Да пожалуйста, посмотри. — И вдруг закричал: — Ай! Ай! Маринка испуганно оглянулась — Семьянин улыбался. Он был в синих тренировочных штанах. А свои линялые мешковатые джинсы держал в руке — протягивал Маринке. — Дурак ты набитый! — Не дурей тебя! — Семьянин опустил голову. — Чего ты меня дураком обзываешь? Чего я тебе плохого сделал?! — И потом как приказал: — Надевай штаны! И опять бездомное эхо выглянуло из-за деревьев. А лес всё темнел… — Отвернись хотя бы! Глотая слёзы, она влезла в Семьяниновы джинсы. Секунду подумала: юбку внутрь или сверху… Наверное, лучше внутрь. Стала затягивать ремень… Хм, ну естественно: на ремне у этого жирняги и в помине не было дырочки для её талии. — Эй! — позвала она робко и тут подумала, что даже не знает, как его зовут… Вася, что ли? Семьянин сразу понял, в чём дело. Сунул руку в карман джинсов — надетых теперь уже на Маринку, — вынул нож, проколол в ремне новую дырочку. Потом встал на колени, подвернул ей штанины. — Ну, порядок? Маринка могла только догадываться, какой ужасающий вид был у неё в этом «комбинезоне»! Он строго взял её за руку и повёл, штаны шмурыгали по траве. Она плелась сзади, не выдёргивая руки — как маленькая. Куда они опять шли и зачем, Маринка не знала. И не спрашивала: идут — значит, ещё есть какая-то надежда. Вот если остановятся… Вихлявая тропинка снова вывела их на дорогу. Это действительно была старая дорога, странная. Еловые корни накрепко скрутили её деревянными узлами. И ни следочка кругом… Маринка шла, спотыкаясь о твердокаменные эти скрюченные еловые пальцы. Уже сильно смеркалось. Ещё немного, и звёзды высыплют над лесом. Тогда уж совсем конец — ночь! И тут неожиданно они вышли на поляну. Сразу лес расступился. Они чуть ли не побежали, словно дорога резко прыгнула под горку… И остановились у самого края. Это была как бы маленькая страна пеньков. Ни одного дерева. Даже ни кустика. Только пни! Семьянин отпустил Маринкину руку, прошёл по поляне вперёд, потом влево, вправо, вернулся: — Ты чего стоишь? Садись, Марин… Вон сколько… стульев. Маринка села на пенёк. И тут же почувствовала, что приклеилась к смоле. И Семьянин это каким-то образом понял: — Да сиди-сиди, ерунда. Они старые уже, джинсы. И тоже сел. — А дальше? — спросила Маринка. — Мы пойдём? — Не, Марин. — Он старался говорить как можно аккуратнее. — Мы здесь побудем. Дорога, понимаешь, я посмотрел… а её нету — она просто сюда вела. — Как же… мы здесь побудем? — Переночуем… Только ты не бойся! Вон какой стожище, видала? Посреди поляны действительно громоздился высокий пузатый стог. — Сено, понимаешь ты, — объяснил Семьянин. — Закопаемся — и тепло. Стараясь быть деловитым, он поднялся, стал ходить по поляне, словно ничего ужасного не происходило. Зачем-то несколько раз наклонился. Маринка сидела приклеенная к пеньку, словно какая-то муха… Приклеенная ко всему этому лесу! И думала она только об одном — лишь бы не разреветься. Но знала: слёзы её совсем рядом… окружили глаза. Как тьма — настоящая, густая! — окружила эту поляну, тускло освещённую куском неба, что висел наверху. Маринка запрокинула лицо. Был у неё такой способ в детстве: чтобы не заплакать, она поднимала лицо, и слёзы оставались в глазах, никуда не вытекали… Она увидела небо, то самое пепельное небо, что кое-как освещало поляну. На нём уже проступило много звёзд. И это значило, что теперь — под звёздами, в чёрном лесу — им никак не пробраться к выходу. Маринка с силой вдавила ладонь в острый край пенька и так сидела — чтоб не очень себя жалеть. Она узнала звёзды. Это были те же самые звёзды, которые можно увидеть каждый вечер с их балкона. Наверное, на них смотрела сейчас и Маринкина мама, ожидая, когда же наконец под аркой мелькнёт знакомый свитерок… И тут Маринка уж больше не могла сдержаться, из глаз её, словно из переполненных блюдец, закапали крупные слёзы.

В обнимку с какими-то ветками, не то сучьями подошёл Семьянин и остановился перед Маринкой, не решаясь свалить поклажу на землю. Маринка сунула руку в карман, совершенно забыв, что это карман чужих штанов. Вынула платок, посморкалась. И тут сообразила, чей это платок, и заметила, что он довольно чистый — для мальчишки, конечно. Ей стало стыдно и смешно. Семьянин всё стоял, обнявши свои ветки. — Ну чего ты держишь-то их? Клади. Семьянин свалил ветки прямо у Маринкиных ног. — Сейчас костёрчик заделаем. Точно, Марин? — сказал он голосом, каким по радио обычно приглашают на зарядку. Потом достал коробок, зачем-то чиркнул спичку, поднял её над головой… Тут же оба они поняли, что это сейчас единственный огонёк на всей тёмной поляне, среди всего бесконечного леса. Спичка догорела почти до самого донышка. Семьянин быстро бросил её, наступил на то место ногой. И сразу вдруг стало так темно, так темно и тихо… — Сейчас костёр распалим… Точно, Марин? — шёпотом сказал он. — Не надо костёр! — также шёпотом отвечала Маринка. Ей представилось, как вся темнота и все страхи этого громадного леса сбегутся и станут вокруг их костра невидимым кольцом. И особенно много будет стоять их у неё за спиной. — Нам чего, без костра плохо?.. И он кивнул в ответ. Сколько-то времени они просидели молча и неподвижно: Маринка — приклеенная к своему пеньку, Семьянин — на куче хвороста. А сколько так прошло — неизвестно. В ночном бесконечном лесу время не угадаешь. Но постепенно они поняли, что и среди темноты всё-таки не так уж темно. Им смутно видна стала их поляна, бледные лысины пеньков, стены леса вокруг, которые все были обмазаны чернотой. И оказалось не так уж страшно — надо только громко не говорить… — Ты есть хочешь? — шёпотом спросил Семьянин. И вдруг Маринка сообразила, как его зовут на самом деле — Гена. — А у тебя разве чего-нибудь есть? — спросила она и вспомнила его кулёк. — У меня есть знаешь что… хлеб и вода. — Из речки, что ли? — Нет, во фляге. — В какой фляге? — В простой полиэтиленовой фляге. Маринка взяла из его рук плоскую белую бутылочку. Она была чуть тепловатой оттого, что лежала у него в куртке. Сквозь ночной мрак Маринка не могла разглядеть его лица: что же это за непонятный такой человек? — А ты… А зачем у тебя всё есть? Вторые штаны, спички, вода… Вот, например, флягу ты взял зачем? — Ну как, Марин… Видишь вот — пригодилась. — А если б не пригодилась? — Приехал бы домой да вылил. — А хлеб? — А он же всё равно с обеда пропадал. — Почему пропадал? Его птицам хотели отдать. — Он тебе оказался нужен! — Ты чего, всегда такой… осторожный? Семьянин долго молчал. — Я ж тебя не заставляю, правда?.. Не хочешь — не ешь! Теперь они оба молчали, сердитые друг на друга. Звёзды по-осеннему ярко светили над ними и перемигивались. До чего ж это было глупое для ссоры место — ночной лес! И когда Семьянин снова протянул Маринке хлеб и флягу, она взяла. Правда, всё-таки подумала: «Как в карцере!» Но тут же стала есть, отхлебнула из фляги. Вода была чистая и чуть-чуть пахла водопроводом… домом. Маринка отпила ещё, посмотрела на Семьянина. Он тоже ел хлеб. Маринка протянула ему флягу. Так они ели, передавая фляжку друг другу. И это было даже немного похоже на какую-то игру. Наконец Маринка съела свой ломоть, всё до крошки. — Будешь ещё? — спросил Семьянин. — А тебе? Он отломал немного, остальное протянул Маринке. Это была горбушка. Где-то, в какой-то книге, она читала, что горбушки особенно вкусны. Она-то лично хлеб не любила, почти не ела его. Потому что хлеб — мучное, а ей поправляться ни к чему. Сейчас она вспоминала это как бы со стороны, как бы не про себя. Хлеб был чуть присохший, но откусывался и жевался легко. И если б нашлось ещё кусочка два, Маринка бы их очень даже съела. Однако больше хлеба не было. Она протянула Семьянину флягу — там ещё плескалось что-то на донышке. — Не надо, Марин. Допивай. Словно речь шла не о воде, а о чём-то более важном. Но сейчас и вода была важна для них. Маринка помедлила секунду — Семьянин решительно замотал головой. И она допила последний, чуть-чуть пахнущий домашним глоточек. Услышала, как он пробежал вниз, в живот. И почти сразу же после этого поняла, что замёрзла. Конечно, когда холодное ешь… Она невольно сжалась, нос уткнула в коленки. — На, Марин… Да бери, пока тёпленькая! Она почти не сопротивлялась, когда он осторожно положил ей на плечи свою куртку и стал застёгивать. Куртка, конечно, оказалась ей велика. Но сейчас это было даже лучше — теплее, больше места, куда спрятаться. А в темноте всё равно не видно. Она подняла воротник, закуталась в куртку, как в шубу. Она бы сейчас и от шапки не отказалась. Но шапки не было даже у запасливого Семьянина. — Пойдём спать, Марин. Опять ей представилась вся невероятность их положения. Мама, ванна, электрический свет, утреннее какао — это всё было в пятидесяти минутах езды на электричке. А на самолёте так вообще, наверное, две секунды лететь. Как быстро, оказывается, человек ко всемупривыкает. Сейчас она будет спать в сене. Даже туристы — а она никогда не была туристкой — и то спят в палатках. А она будет в сене. Как древние, что ли?.. Или как пастухи в ночном… Нет, в ночном — это когда лошадей пасут… Они подошли к стогу, и Маринка потрогала его. Сено было и колючее и мягкое одновременно. И шуршало под рукой. Семьянин разбежался, подпрыгнул и быстро вскарабкался на стог. Сверху, почти невесомо, на Маринку упал клок сена. Она мотнула головой и улыбнулась сама себе: «Как лошадь в зоопарке!» Сено бесшумно свалилось к её ногам. Она стояла под стогом и ждала, и слушала, как он там шуршит наверху. Ей было почти совсем не страшно, а только как-то странно — стоять и ждать его. — Эй! — Сейчас, Марин! — Сразу зашуршало сильнее. — Ты теперь знаешь чего — ты разбегись, подпрыгни и руки протягивай. А я тебя поймаю, ладно? Ей стало страшновато. Но не так, как раньше, не по-настоящему, а так, когда и страшно и смешно. — Не бойся, Марин! — А если не поймаешь? — Поймаю, Марин! Она отошла немного, разбежалась, подпрыгнула у самого стога, забрыкалась, забуксовала ногами, сено клочьями летело вниз. И тут же Семьянин схватил её за руки. Ещё секунду они боролись с земным притяжением, но потом оно уступило, ослабло, и Маринка оказалась на вершине сенного холма. Сидеть здесь было пружинно и мягко. Они дышали, улыбаясь друг другу. Воздух был холодный, чистый. Всё их владение, вся поляна расстилалась перед ними. — Ложись, Марин. Я тебя закопаю. — А ты? — А я сам потом закопаюсь… Погоди. Ты под голову себе пригреби немного. Чтоб вроде подушка получилась… Глаза закрой. Он стал валить на неё сено — невесомое толстое одеяло. Колкие травинки и семена сыпались Маринке на лицо, на губы. Хорошо, что он велел ей глаза закрыть. — Эй, тихо! Ты меня так утопишь! — Не, Марин, ни за что не утоплю! — Голос у него был счастливый. — Тепло тебе?.. Знаешь, ты какая сейчас смешная! Наступила тишина. Маринка осторожно вытащила из-под одеяла руку, провела по лицу, открыла глаза. Он стоял перед ней на коленях и улыбался. — Ну чего ж ты, закапывайся. — Сейчас. — Нет, закапывайся, — сказала она неуверенно, — а то… замёрзнешь. Он смотрел на неё — хмурил брови и улыбался. Маринке так хорошо было и совсем не страшно. Она закрыла глаза. Наверное, целую долгую минуту она ничего не слышала, потом он зашуршал сеном. Но не громко, а как-то аккуратно. Наверное, ему было неудобно перед Маринкой, и это ей нравилось. Потом стало тихо. Маринка открыла глаза — она была одна, и над нею висело звёздное небо. — Ты где, Ген? — Я здесь. Его голос был совсем рядом. Их отделял друг от друга лишь барьерчик из рыхлого сена. Его можно было бы проткнуть рукой так же легко, как пустой воздух. Но, конечно, они лежали не шевелясь, даже не шелохнувшись. Будто их вообще здесь не было. Снизу, из самой глубины стога, приполз к ним слабый-слабый шорох, словно кто-то очень маленький пробирался или просто шевелился там внутри. — Это что, Ген? Это… — Не! Не бойся, Марин. Это просто мыши, и всё. — Мыши?! — Ты не бойся, Марин! — Сразу его голова вынырнула из-за барьера. — Ну и что — мыши? Вот если б крысы!.. А крысы в лес не пойдут. Им тут есть нечего. Странное это было успокоение. И никому бы, наверное, не могло прийти в голову успокаивать её таким образом. И если б кто-нибудь другой это сказал, да она бы… А Генка (впервые она про себя назвала его Генкой!)… а Генка сказал, и она не боится. «Потому что… потому что знаешь почему? Потому что он всегда — целый этот день, и вечер, и ночь — ни разу тебе не наврал. Одну только правду говорит. И как он скажет, так и получается». Внизу осторожно шуршали мыши, как видно не боясь мальчишки и девчонки, которые лежали на верху стога. Это же были полевые, лесные мыши. Они и человеческого голоса-то никогда не слыхали. И не знали, что от людей, того и гляди, получишь мышеловку, или отраву, или битые стёкла в норах… Им от роду, наверно, было не больше чем по полгода: весной родились, а теперь, к осени, стали взрослыми, опытными мышами. Хотя на самом деле никакие они были не взрослые и не опытные. Просто маленькие серые мышки, которые бегают по своим мышиным улицам и шуршат. И мальчишка с девчонкой тоже перестали бояться их. Они разговаривали в четверть голоса, не слушая никаких шорохов. — А ты когда-нибудь так ночевал? — Конечно. Сто раз. — Потом он подумал и сказал: — Ну не сто, а раз пять ночевал. Только не в лесу. У нас же там… — А у тебя почему всё было? — Не знаю… просто так. — И он замолчал, словно виноватый. — Да нет, Ген! Наоборот, хорошо! Но как-то… удивительно. Как будто ты знал, что мы заблудимся! — Хм… Если бы я знал! — сказал он мечтательно. — А ты рад, что мы заблудились? — Рад, — ответил он очень тихо. — А я тоже… рада! Она повернула лицо к висящей почти над нею Генкиной голове. И улыбнулась. И неизвестно было, видел он в темноте эту улыбку или нет. А Генка мучительно чувствовал, что должен что-то сказать ей сейчас. Но ничего, буквально ничего достойного этой минуты не приходило ему в голову. И он только смотрел, смотрел на неё, мучаясь так, как, наверное, никогда ещё не мучился в своей жизни — ни у зубного врача с застуженным зубом, ни перед отцом, когда однажды приволок тройку в четверти за поведение… Из-за своей огромной муки он почти даже не замечал, какая на самом деле удивительно красивая девочка эта Маринка! — Ты ложись, Ген. Ты чего?.. А то ещё простудишься. — Она сказала это как можно лучше, чтобы он уж обо всём догадался. — Ложись и спи… — Нет, Марин, ты сама спи! Ты спи, а я буду сидеть… Я вообще спать не буду! Маринка не знала больше, что говорить. Она последний раз посмотрела на звёзды, на Генку среди звёзд, потом уткнулась носом в его куртку, укрыла воротником ухо… Ещё немножко она слышала, как внизу шуршат мыши, а потом уснула. И наверное, это был самый хороший сон за всю её прошлую жизнь. А может, и за будущую.

Из разговора в электричке

— Только ты читай незаметно, Борь! — Ладно, давай. — Не, ты повернись, как будто дремлешь. А я тебя прикрою. — Да никто же не знает, что ты… — Мало ли… А потом будут хохмить… Ну ладно, на… Примечание. Далее мы даём текст, который стал читать один из участников этого тайного разговора (шестой «В» возвращался из питомника, а эти двое сидели в углу на отдельной лавке). Текст был хотя и на простых ученических листочках, но весь исчёрканный, переправленный, как рукопись настоящего литератора. На листках было написано следующее:СТРАННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ Роман 1 Ветреным туманным утром в последних числах сентября по улице, стараясь слиться с серыми стенами домов, шёл человек. Стрелки на часах всего мира едва только доползли до пяти. Лучи света еле пробивались сквозь тяжёлые глыбы туч, словно капли воды в глубоких подземных пещерах. Машины проносились по автострадам, стуча в тумане жёлтыми кулаками фар. Но всё напрасно! Они выскакивали из белого мрака неожиданно, как привидения. Редкие прохожие долго стояли у края тротуара, не решаясь перейти улицу. Опасное это было путешествие, чёрт подери! Но тот человек, который шёл крадучись вдоль серой ленты немых домов, наверное, хорошо знал, что делает. Он вдруг решительно шагнул к краю тротуара. Как видно, холод и ветер сильнее других донимали его. Он ведь был в тонкой суконной куртке тёмно-синего цвета. Он не остановился боязливо у края тротуара, как другие, а быстро пошёл через улицу. Человек в синей куртке открыл дверцу, сказал шофёру несколько слов. В тот же миг машина сорвалась с места и пропала в тумане. Было пять часов семнадцать минут. Ветер рвал с ветвей остатки последних листьев.

2 В городе исчез человек. Майору Громову не было даже известно его имя (зачёркнуто). Было известно только имя — Михаил Кронштайнов. Вот что мог сообщить единственный свидетель исчезновения аспирант Саша Чунин. — Я в это утро, как и всегда, — Саша гордо усмехнулся, — бегал трусцой. Если вы не делаете этого, дорогой… э-э-э, — он вопросительно посмотрел на погоны Громова, — капитан, то настоятельно вам рекомендую!.. — Майор! — поправил Громов. — Но это не важно. Прошу ближе к тому, из-за чего мы здесь встретились с вами. — Итак, на перекрёстке улиц… Громов моментально нажал клавишу записывающего устройства, бесшумно побежала лента. Она записывала каждое слово свидетеля. Потом по подземному кабелю они летели в специальную машину, которая занимала небольшой особнячок на одной из тихих пригородных улиц. Машина неслышно урчала, перемалывая несвязные речи свидетеля, расставляя его запутанную мысль в нужном порядке. Громов задавал будто незначительные вопросы. Блестящий молодой физик только посмеивался про себя. Но вопросы опытного майора незаметно извлекали сведения из самых тёмных закоулков памяти. Ведь человеческая память хранит сведения о таких происшествиях… (зачёркнуто). Ведь если бы мы только умели хорошо напрягаться… (зачёркнуто). А гигантская машина всё послушно перерабатывала. Но всё-таки сведений было мало. Вот что сумел записать Громов в досье на портативной пишущей машинке: 1) машина была легковая, серого цвета («Ловко задумали, — усмехнулся Громов, — под цвет тумана!»); 2) человек был среднего роста, волосы коричневые, глаза коричневые, нос простой, царапина на щеке; 3) последними словами жертвы было: «Дом восемь, квартира тринадцать». И после этого машина исчезла. «Хм! — усмехнулся майор Громов и закурил трубку… (зачёркнуто) новую папиросу… (зачёркнуто) сигарету с фильтром. — Но ведь всего они не могли учесть! Следы обязательно остаются!» Майор Громов сделал глубокую затяжку и вновь погрузился в размышления. На столе ярко горела лампа. За окном стояла стеной ночь.

3 Николай Карелов возвращался из командировки. Он очень устал, так как летел на самолёте. А до самолёта прошагал в высоких таёжных сапогах добрый десяток километров по болоту. И потом ещё много часов летел на самолёте, долго ждал автобуса. Наконец он у родного дома. Николай легко нёс в загорелой руке тяжёлый чемодан. Он был геологом. Вдруг Николай остановился. Его остановил необычный след протектора. Сначала была чёрная полоса в 20 метров. «Кому-то нужно было очень резко затормозить, — мгновенно подумал Николай. — Но зачем?» Он быстро осмотрел место происшествия. Движения его сразу стали решительными и уверенными. Мало кто знал, что Николай интересовался криминалистикой. Множество книг было им прочитано. Вот и сегодня он как раз собирался зайти к своему старому другу майору Громову за новыми книгами. Николай осмотрел след. «Так, ясно, — думал он, — здесь автомобиль простоял несколько минут. Вот две капли масла». Чёрными точками лежали они на асфальте… (зачёркнуто). Потом автомобиль тронулся дальше. Николай резко выхватил из кармана маленькую, но очень мощную лупу. Стал на колени прямо на дороге. Следы протектора были явно необычные. Они были со стальными шипами в покрышке. На асфальте острый глаз лупы заметил едва различимые царапины. «Видимо, это особый вездеход, — подумал Николай. — Откуда ему взяться в большом городе?!» Ноги сами собою повели молодого геолога к телефонной будке. Он быстро набрал знакомый номер: «Алло! Алло! Попросите, пожалуйста, майора Громова!»

Продолжение разговора в электричке

— Э! Борь! Уже прочёл? Понравилось тебе? — В принципе нормально… — Как это «в принципе нормально»? Не понравилось? Ты, пожалуйста, говори. Я обижаться не собираюсь… если ты честно! — А чего мне врать, Коль?.. Вообще у тебя интересно написано. Только много этой… бодяги. — Почему бодяги? — Ну в смысле неточно. — Это же литература. Я же имею право на вымысел, ты что, не слыхал? Любой учебник почитай, там это сказано. А в основу положен подлинный факт. Помнишь, у нас в том году Мишка Корнеев из дому убежал… Тоже: надел форму школьную. А у меня как раз написано: «В тёмно-синей куртке». — Так ты про Корня?! — Ну да! — Во блеск! — В том-то и дело! — Но всё равно, Коль… Понимаешь, это не бывает так… Ты постой. Я тебе прямо. Только ты не обижайся. Вот гляди, да? У тебя говорится: «Ветреным туманным утром». Если туман, ветра же нет. А если ветер, так нету тумана. Потом ты говоришь, что стрелки на часах всего мира… Какого всего мира-то? Время везде разное! Понял? Потом, какой дурак будет бегать в пять утра? — Ну это уж мог. Он же физик… шизик. — У меня отчим физик. Попробуй его подыми! — Ну это… Мало ли! — Да вообще-то конечно. Но как-то подстроено получается, чтоб специально для детектива. И фамилия какая-то ненормальная. Кронштайнов — таких и фамилий-то никто не слыхал. Потом, с этими бесшумными устройствами… Машина решающая, кабель подземный… Ерунда, Коль. Дальше, этот Карелов. Это ты, что ль? — Почему обязательно я? Просто прообраз. — Ну откуда у него лупа оказалась? — А что ж, не могла оказаться? — Да могла, Коль. Но опять всё подстроено. На соплях! Ты только не обижайся! Вообще-то интересно…История вторая. Отстающая Лаврёнова

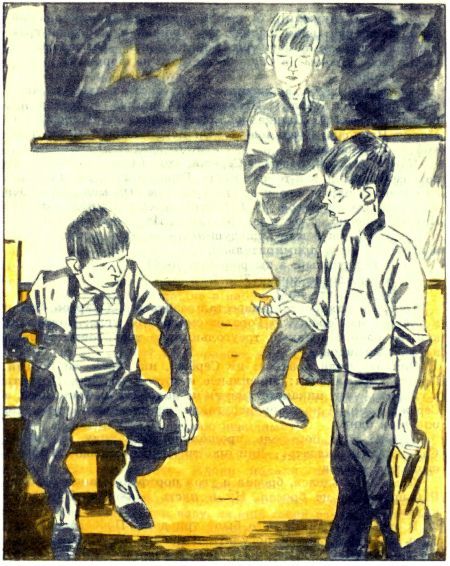

А эта история началась ещё до того, как знаменитая Маринка Оленина заблудилась в бесконечном лесу. Но все главные события происходили уже позднее — после того как Гену и Маринку нашли (на следующий день), после того как они торжественно вошли под своды родного класса. И народ, между прочим, заметил: что-то изменилось в нашей Мариночке. «Пережитое делает человека старше и мудрее» — как выразился известный острослов Лёнька Шуйский по прозвищу Князь. Но когда он хотел ещё что-то там произнести сверхвесёлое, бывший новичок Гена Стаин оттёр его плечом и тихо сказал: — Ты не лезь к человеку, я тебе честно говорю, понял? — И добавил — может, не очень к месту, но вполне доходчиво: — Я боксом занимаюсь. Однако не о том эта история, не о Гене и Маринке. Хотя о них мы ещё узнаем кое-что важное, только в другом месте. История эта тоже о девочке, только совсем не такой везучей, как наша Мариночка. Эта девочка самая, может, несчастливая в классе, самая-самая из тех, что вечно на последних ролях. И прозвище у неё непочтительное — Лаврушка. И застаём мы её в такой момент жизни, в каком никому из нас не дай-то бог оказаться!* * *

Чёрная доска, длинный ряд ярко-белых букв и цифр: равняется… Чёткая эта запись начинает расплываться, растекаться. Ольга поспешно смаргивает. Смаргивает ещё раз: лишь бы не заплакать.

— Ну так что, Лаврёнова? — слышится ровный, буковка к буковке, голос Елены Григорьевны.

Ольга тоскливо ползёт глазами по строчке, но не находит крючка, за который можно зацепиться, который можно открыть, чтобы из примера сразу посыпались разные алгебраические значки, как мелочь из кошелька.

Вот, например, Коровина Люда так хорошо умеет находить эти крючочки. Стоит-стоит, склонив голову набок, словно вторая Елена Григорьевна, вдруг скажет:

«Сначала надо разложить множитель 3a2b2. Потом надо вычесть, раскрыть скобки, умножить и сложить».

«Верно, Люда! — скажет Елена Григорьевна весело. — Ты решай, решай!»

И Ольга, которая, естественно, никогда не успевает на лету схватывать и понимать коровинские слова, теперь следила бы, как раскрывается кошелёк, полный алгебраического серебра. Цифры сыплются на доску. Мелок Коровиной едва успевает за ними!

А Елена Григорьевна обязательно заметит Ольгин взгляд и скажет суховато:

«Ребята, ребята! Решаем самостоятельно… Лаврёнова!»

равняется… Чёткая эта запись начинает расплываться, растекаться. Ольга поспешно смаргивает. Смаргивает ещё раз: лишь бы не заплакать.

— Ну так что, Лаврёнова? — слышится ровный, буковка к буковке, голос Елены Григорьевны.

Ольга тоскливо ползёт глазами по строчке, но не находит крючка, за который можно зацепиться, который можно открыть, чтобы из примера сразу посыпались разные алгебраические значки, как мелочь из кошелька.

Вот, например, Коровина Люда так хорошо умеет находить эти крючочки. Стоит-стоит, склонив голову набок, словно вторая Елена Григорьевна, вдруг скажет:

«Сначала надо разложить множитель 3a2b2. Потом надо вычесть, раскрыть скобки, умножить и сложить».

«Верно, Люда! — скажет Елена Григорьевна весело. — Ты решай, решай!»

И Ольга, которая, естественно, никогда не успевает на лету схватывать и понимать коровинские слова, теперь следила бы, как раскрывается кошелёк, полный алгебраического серебра. Цифры сыплются на доску. Мелок Коровиной едва успевает за ними!

А Елена Григорьевна обязательно заметит Ольгин взгляд и скажет суховато:

«Ребята, ребята! Решаем самостоятельно… Лаврёнова!»

* * *

Ольга опять и опять смотрит на молчащий, запертый пример. «А ларчик просто открывался»… Вот тебе и просто! — Ну как, Лаврёнова? Будешь отвечать или будешь что? Ольга упирает глаза в пол: тёмно-коричневое море, сбоку уже успели всего за месяц учёбы вылезти живые доски — небольшой облезлый кусочек, похожий на Южную Америку. Около две бумажки, две льдины. Сейчас над классом витает такой всем известный скучающий шумок. На последней парте Полозова подзубривает физику (следующий урок физика). Петров решил и тянет руку. А Коровина сидит ровненько и глядит на Елену Григорьевну, руки не поднимает: и так известно, что она решила. Кто-то кому-то мигнёт, кто-то кому-то шепнёт словечко, там скрипнет нетерпеливо парта… Скучающий шумок… Ольга его не слышит. Она знает о нём, но не слышит. Она всё стоит с опущенной головой, перед нею коричневое, чуть поблёскивающее море, сероватая Южная Америка, две льдины. А над головою горит раскалённая строка примера. — Ну как, Лаврёнова? Будешь решать или будешь что? — Будет что! — Ольга узнаёт смеющийся голос Шуйского. — А слово боярина — закон! — тут же всовывается голос Петрова. По классу проносится шелест смеха, будто воробьи взлетели все разом с одной яблони. — Что-то ты развеселился, Петров, — говорит Елена Григорьевна слишком приветливо. — А ну-ка иди сюда и помоги нам. Снова стая воробьёв с яблони. Затем Ольга слышит, как Петров встаёт из-за парты. — А ты, Лаврёнова, садись. — Тут Елена Григорьевна как бы разводит руками. — Опять плохо! Не поднимая головы, Ольга идёт к себе на место. — И дай, пожалуйста, дневник. Кстати, я всегда прошу выходить к доске с дневниками. Ольга садится за парту, затем встаёт: — Я его дома забыла. — Вот как? — Пауза. — Хорошо. Принесёшь после шестого урока. Я сегодня в школе до трёх тридцати. Класс решает пример. Ольга сидит над пустым тетрадным листом. Только бы не заплакать. А дневник всё равно дать придётся. Она ведь не забудет, Елена. И на следующем уроке спросит, и через урок… Вдруг Ольга поднимает руку. — Что, Лаврёнова? Дневник отыскался? Это уж зря она!.. Хотя раз ты обманываешь, то можно над тобой и поехидничать. — Ну так что случилось-то, Лаврёнова? Мы ждём. — Можно выйти? Пауза. Ольга стоит, уперев взгляд в парту. — Я сейчас начну объяснять новое… Ольга молчит. — И опять ничего знать не будешь… Ольга молчит. — Ну что ж, иди!.. Наверно, хотела добавить: «Коли невтерпёж». Но промолчала. Или постеснялась. В уборную! Здесь хоть нареветься можно вдосталь… Нет, нельзя! Нос распухнет, глаза будут красные — сразу заметят. Она поплакала самую малость. Только самые горькие слёзы сверху выплакала — и всё. Глаза насухо промокнула платочком, нос высморкала. Посмотрела на любимые свои новенькие часики — до звонка пять минут. Рукой махнула и облегчённо и обречённо: не пойду уж! Внизу на спортплощадке шёл урок физкультуры. Мальчишки гоняли в баскетбол изо всех сил, стараясь побольше наиграться за оставшиеся минутки. Степан Семёнович, улыбаясь, следил за ними. А девчонки прыгали через верёвочку. Но поспокойнее, потому что думали, что мальчишки на них всё же поглядывают. Наверное, пятый или четвёртый класс… Ольга усмехнулась, покачала головой: всего только год разницы, а малыши малышами!.. Но за секундную эту, крохотную радость опять её стали грызть тоска и тревога. Ей представился сегодняшний вечер. Отец: «Ну как сегодня?» Ольга опустит голову и пожмёт плечами. Тогда отец сразу же, без спросу, откроет портфель и вынет дневник: «Так, значит. Разговелись! Слышишь, Наталья Борисовна?» Мама войдёт в комнату, глянет, сядет на стул, бессильно обронит руку, как Анна Каренина в фильме: «О господи! По какому? По геометрии опять?» «По алгебре!» — скажет папа со значением. «О господи, Оля! Ну до каких же пор…» И тут дверь приоткроется, в щели возникнет лисья мордочка Лёньки. «Сейчас же выйди!» — крикнет папа и зверски так двинет стулом по полу, что просто страшно сделается. И тогда мама тоже крикнет: «Прошу тебя, Георгий, не кричать!» «А я тебя прошу не кричать!.. Я совершенно не хочу, чтобы Леонид и Родион знали, что старшие в семье ссорятся». «И всё-таки, — опять крикнет мама, — это не повод для того, чтобы…» И они начнут ссориться. А Ольга будет стоять у окна сжавшись, сжав руками подоконник, боясь даже слезу обронить… В конце концов папа крикнет: «Ну это уж, Наташенька, я не знаю, что такое! В чём ты, собственно, меня обвиняешь?! Я работаю как вол!..» «Успокойся, — скажет мама презрительно, — никто тебя…» «К чёрту!» — И отец вылетит из комнаты, треснув дверью. И тогда мама сядет к столу, заплачет, обняв ладонями лоб. Ольге будут видны только мокрые её щёки. Потом она поглядит на Ольгу: «Вот что из-за твоих фокусов выходит, ты видишь?» И уйдёт.* * *

Однако остаток школьного дня прошёл без плохих происшествий. На истории она даже получила четвёрку. Могла и пять получить, да забыла одну совершенно ерундовую дату — просто голова не тем была занята. Тамара Густавовна колыхнулась на своём стульчике, могучая, грузная. Обычный школьный стул казался под нею игрушечным крошкой. Она колыхнулась, глянула на Ольгу огромными серыми глазами и произнесла низко, из груди, словно певица: — Молодец, Оля! Садись, давай дневник. Ольге неудобно было перед классом, и она сказала: — Я позабыла, Тамара Густавовна, дома… Хотя, наверное, никто уже ничего не помнил. А Ольга, вышло, своим враньём только себе хуже и сделала. Ведь всё равно после уроков придётся нести дневник Елене Григорьевне. Но если б Ольга не врала, то рядом с двойкой стояла бы ещё и четвёрка по истории — хотя и слабая защита, но всё же. После шестого урока она отправилась домой. Будто правда за дневником, будто за ней следил кто-то. Хотя, конечно, никто за нею следить не собирался. Ольга по привычке заглянула в холодильник. Есть совершенно не хотелось. Но когда у тебя младший брат, куда ж тут денешься! Она спросила: — Лёнь, кушал? — Не-а… Она разогрела, поставила две тарелки. Вот какое глупое положение: надо было спешить, но так спешить не хотелось! — Лёнь, уберёшь? Я в школу на полчасика. — Лана! — беспечно отозвался Лёнька. Он был весёлый и сговорчивый братишка. И учился хорошо. Если двойки и хватал, то по предметам, которые всегда можно выучить: по географии, по естествознанию… Не то что Ольга — по математикам! Беспечное согласие Лёньки, однако, мало что значило. Он такой — не со зла, а просто возьмёт и не приберётся. Скажет: забыл. И будет правда. Поэтому Ольга особым — спокойным, старшим — голосом произнесла: — Лёня, только пожалуйста. Ты понял? Лёнька поднял на неё удивлённые глаза. Откуда, мол, узнала, что хотел улизнуть? Улыбнулся: — Лана-лана, не бойся. Я ж сказал! Лёнька её слушался, и Родька её слушался. Когда гости приходили, мама даже иной раз просила: — Олёшь! Побудь с ребятами. И потом проследи, чтоб спали. А Ольга даже довольна бывает в такие вечера. Она и про Лёньку и про Родьку знает всё. Поэтому ей легко быть мягкой и требовательной, легко за ними следить. Родька, например, то, что делает в детском саду, дома ни за что не хочет. Не хочет, например, умываться. Ольга долго с этим мучилась. Наконец придумала рассказать про микробов. Родька тогда удивился страшно! Долго осматривал свои пальчики, потом говорит… Ох, не о том ей надо думать, не о том! Что она сейчас Елене-то скажет? Под мышкой завёрнутый в газету грелся дневник… А ведь когда-то и Ольга училась неплохо — в младших классах, до начала настоящих математик. А может, вернее сказать, до прихода Елены Григорьевны?* * *

В самом начале пятого класса она заболела не очень страшной болезнью — ветрянкой. Её сразу же изолировали от Родьки и Лёньки — отправили обратно на дачу. А погода стояла просто на редкость! Они жили вдвоём с тётей Машей. Так хорошо было: небо синело, тихо светило солнце, лист облетал. По утрам роса лежала густая, зернистая!.. Но проплыли двадцать дней осеннего рая. А потом как она пришла, да как всё началось… Она тогда много плакала, просто сама с собой, словно дура. Вернётся из школы, сядет, вспомнит дачу… Только и успеешь — уткнёшься в диван, чтоб Лёнька не слыхал, и плачешь, плачешь… За первую четверть её по математикам не аттестовали. Но могли бы и аттестовать — двойками. Тогда Елена удивлённо так и презрительно даже плечами пожала: «Ну, х-хорошо!..» Тамара Густавовна, огромная и добрая, восседала тут же: «Нет, вы сами подумайте, Елена Григорьевна. Я её, милая, знаю. Я классная руководительница второй год. Это способная девочка и очень чуткая. Для неё две двойки за четверть…» «А я тоже видела, как она занимается, — прозвучал чёткий голос Елены. — И я тоже составила себе мнение о её способностях». Ольга в это время стояла за дверью и всё слышала. Она тогда ещё не боялась двоек, она повернулась и пошла по коридору, решила: «Ну и пусть, подумаешь!» Но именно тогда ей и не поставили!.. Однако очень скоро она стала бояться двоек. Да так бояться, что не дай бог никому. Конечно, и самой обидно было. Но это как раз можно вытерпеть… Когда под дождём идёшь, под ливнем холодным, то сперва бежишь, стараешься укрыться хоть где-нибудь. А после рукой махнёшь и шагаешь по лужам, под проливной водой. Так же и с этими двойками… Привыкаешь. Но страшно было, что дома из-за этого начинало твориться! Ольга опять почувствовала под рукою картонный квадрат дневника. Ох, прямо ноги не идут в школу!.. И в отряде тоже, естественно, пошла всякая ерунда. Нет-нет да кто-нибудь и крикнет: «Опять из-за таких, как Лаврёнова, плетёмся!..» Открылся в школе балетный кружок. Ольга и не собиралась! Но вдруг выясняется: хоть бы и собиралась, её туда не примут из-за неуспеваемости. И вообще: в классе у них один звеньевой, другой в совете дружины, третий хотя б цветы поливает. А Ольге: «Тебе, Лаврушка, учиться надо, подтягиваться». Конечно: выберут, не выберут — не так уж и важно. Но когда совсем не выбирают и ясно, что не будут выбирать, тогда обидно, словно ты и в самом деле какая-то дурёха! Ну и Елена, конечно, придирается. Всё, наверно, не может забыть, как не аттестовала её в первой четверти пятого класса. Уж целый год прошёл, она всё помнит. Правильно Машка Цалова говорит, что двойки ставить — её любимейшее занятие! А у Ольги уже какой-то комплекс перед этими математиками. Начнёт учить — бьётся, бьётся. Эх! Всё равно же ничего не выучу… И так хуже, хуже с каждым днём запускает. Новую тему начнут — вроде она понимает. Хорошо, если тут Елена и спросить успеет. А пройдёт урок, другой, третий — кончено! Потому что всё новое в математике стоит на старом, на плечах у старого, как в пирамиде акробатов. А у Ольги никакой почти опоры нет. Чуть шаг ступила — ух в пустоту!..* * *

Тяжела ты, скрипучая школьная дверь… Тяжелы вы и круты, каменные ступени до четвёртого этажа. Сердце бьётся, как у старушки. Дверь в учительскую приоткрыта. Тамара Густавовна сидит, листает журнал, упрятав под собою стул, словно наседка цыплят. В углу у окна, за своим особым столиком, Елена Григорьевна — чёркает тетради. Другие учителя красным карандашом, а Елена — только чернилами, чтоб чётко всё было, ясно. Если б Ольга учительницей была, она бы, пожалуй, тоже так делала. Для ребят это очень важно — чёткость и чистота. Вот для Лёньки, например. Он потому, между прочим, папу плохо и слушается! Папа то кричит, то шутит. А с Лёнькой нужно говорить спокойным и ясным голосом, будто он такой же взрослый, как и ты… Но делать нечего! Стой не стой перед дверью — много не выстоишь. Ольга подняла руку, однако не постучалась, а только тихо спросила: — Можно? — Оля? — низким голосом протянула Тамара Густавовна. — Принесла? — как на машинке, отщёлкала Елена. Тамара Густавовна посмотрела на Елену Григорьевну, на Ольгу и всё поняла. — Ну давай, — сказала Елена, — давай, — и отложила ручку с красными чернилами: отметки в дневник полагается ставить синей ручкой. Ольга с тоскою смотрела на Еленины приготовления. А левой щекою чувствовала, как её греет добрый взгляд Тамары Густавовны. И тогда она сделала два шага, но так, что к Елене почти не приблизилась. А в то же время от Тамары Густавовны оказалась совсем близко. И под этой защитою своей любимой учительницы она вдруг решилась и сказала: — Елена Григорьевна, пожалуйста! Не ставьте мне двойку. Я исправлю, вот увидите. Выучу и… А то у меня дома… Елена подняла на неё пронзительные спокойные глаза: — Вряд ли это возможно, Лаврёнова… Тамара Густавовна двинула стулом и тоже стала смотреть на Елену. — Но это же абсолютно не выход! — сказала Елена. — С математикой у Лаврёновой худо, и я полагаю… — Дай мне, Оля, дневник, — мягко сказала Тамара Густавовна. — Я ведь тебе тоже четвёрку не поставила. Ольга неловко стала разворачивать газету. Она шумела и путалась, словно накрахмаленная. Наконец Ольга протянула дневник учительнице. — Ступай, — сказала Тамара Густавовна, и Ольга вышла. Она не помнила, как спустилась по ступеням, отодвинула тяжёлую дверь, прошла через школьный двор… Очнулась она только в парке. Пустой это был парк и старый. Говорят, он существовал ещё до революции. Огромные клёны чернели свободным строем по обе стороны аллеи. Под ногами шумели листья. Так хорошо было и так пусто. Целые километры свободных скамеек тянулись далеко вперёд. Сердце успокаивалось. Наступало счастье. И потому ещё, что сегодня ей ни о чём не надо было думать, ни о каких уроках: завтра с самого утра они должны были ехать в питомник, за город, сажать деревья. Она пришла домой под вечер — уже мама возвратилась с работы. Тихо открыла дверь своим ключом, и первое, что услышала, Лёнькин голос. Он распекал Родьку: — И запомни: шалить можно так, чтоб это было не обидно другим! Ольгины слова! Ею придуманные и сказанные. Так хорошо вдруг стало и весело. Она заглянула в мальчишечью комнату: — Здрасте! А что случилось? — Ура! Да здравствует! — закричал Родька. — Мама! Оля пришла! — И повис на Ольге. Из кухни выглянула мама, усталая. — Здравствуй, Оля. Поможешь?.. Где была? — Да нигде… В парке. — Случилось что-то? — Нет. А где папа? — Совещание у Козлова… А дневник покажешь? — Его нет… — Ольга замялась на секунду. — Он у Тамары Густавовны… Мама поджала губы, глянула на Ольгу: — Но ведь завтра всё выяснится, учти. Ольга спокойно пожала плечами. Такой вечер был хороший и тихий. Завтра — пускай, а сегодня — нет… И ещё была надежда на Тамару Густавовну. — Хорошо. Извини меня, — сказала мама.* * *

— Олька! Олька! Пойди сюда! Двор был полон народу, двор был полон весёлого переменочного шума. Нет, не переменочного даже, а такого, который ещё веселей. Двор был полон и осеннего солнца, последнего осеннего солнца. Может быть, самого последнего в этом году. Ольга, улыбаясь, смотрела направо и налево и не могла никак понять, кто это кричал. Лёнька, который всю дорогу до школы шёл с нею вместе, сейчас улизнул: не дай бог мальчишки из класса заметят! Ольга усмехнулась ему вслед. И тут наконец увидела: к ней, будто маленький упорный пароходик, пробивалась Машка Цалова. Щёки горят, косынка съехала набок. — Эгей! — громко сказала Ольга. — Ты чего грохочешь? Даже неизвестно, как они подружились. Ольга — человек довольно спокойный, а Машка — такой громкоговоритель. Кого хочешь и как хочешь отбреет. Ответы из неё вылетают, как из пулемёта. Её принцип: сначала сделать, потом подумать. А вот у Ольги как раз наоборот: сначала подумать, а потом… так ничего и не предпринять! Когда Ольга спросила: «Чего грохочешь?», Цалова должна была выпалить в ответ что-нибудь вроде: «Грохочу, раз хочу!» Но вместо этого она закричала на весь двор с пылающим, растерянным от волнения лицом: — Олька! Да погоди ты! Знаешь, что Лепёшка придумала?! Ольга даже вздрогнула. «Лепёшка» — так в школе кое-кто звал Тамару Густавовну. За то, что она полная. Но Машка, её подруга, никогда такого… — Ты что, с ума сошла? — Ольга тоже теперь растерянно и сердито смотрела на Машку. — Да ты слушай, умная! — А ты зачем так сказала? — Затем!.. Значит, так надо было!.. Эта твоя… — Она остановилась, но потом выкрикнула с ударением: — Лепёшка! Она знаешь… Ольга отвернулась и пошла в сторону, сама не зная куда — лишь бы от Машки. — Ну и как хочешь! — просвистел над головою снаряд. И вдруг Ольга увидела, что идёт навстречу Тамаре Густавовне. И та видит её, кивает уже головой, что, мол, иди-иди сюда, ты как раз мне и нужна. Они стояли рядом. Тамара Густавовна в длинном пальто, и Ольга в куртке и в джинсиках продувных. Учительница с сомнением оглядела этот наряд: — Ведь замёрзнешь. — Не, что вы! — Смотри… Она явно ещё что-то собиралась сказать, но, видно, подбирала слова. Она тоже из тех была, кто не спеша думает… «Лепёшка»? И вовсе нет! Она хоть и полная, но сложена очень пропорционально, высокая; Ольга, например, едва ей будет по грудь. Она когда-то, лет двадцать назад, была чемпионкой по толканию ядра. Может быть, даже и чемпионкой СССР! — С Еленой Григорьевной я договорилась. Оп-ля! Сердце Ольгино подпрыгнуло и шлёпнулось в сладость и в радость, словно весёлая лягушка. — Но я хочу тебе сказать… — Она держала Ольгу за плечо и мягко и крепко одновременно. — Я хочу тебе сказать, что это и в самом деле не выход. Ну вот обманули мы втроём твою маму… А во второй раз если это случится, а в третий?.. Тут уж ни Елена Григорьевна, ни я… да и тебе неловко будет. Разве нет?

Ольга кивнула. И, кивнув, уже не поднимала голову, а только слушала. В сердце медленно плавилась неприятность. — Елена Григорьевна предлагает взять тебя на буксир кому-нибудь из наших ребят… — Тамара Густавовна сделала как бы выжидательную паузу. — А я, знаешь ли, не согласна!.. Ольга начала быстро-быстро кивать, не поднимая головы… Почему-то не помогали ей эти дополнительные занятия и буксиры. С нею сперва Коровина занималась, потом Лёнька Шуйский — ещё в третьей четверти прошлого года. Ей говорят, объясняют, а она прямо слушать не может — горит от стыда! Шуйский как начнёт: «Ну это же элементарно! Смотри сюда, Лаврушка!.. — Потом пообъясняет, пообъясняет минут десять: — Ой, ну ты даёшь! Ты смотри сюда. Ты о чём думаешь вообще?!» На третий или на четвёртый раз вытерпеть это уже просто невозможно!.. Другие могут. И даже очень многие. А у Ольги словно какой приступ начинается: краснеет, потеет, и все объяснения, которые ей пытаются вдолбить, не то что не понимает, а кажется, даже и вообще не слышит. Только сидит, головой кивает, словно полная долбёшка… Или она правда тупая какая-нибудь?.. Страшно было об этом думать. — Ну и хорошо, что мы обе с тобой единого мнения на этот вопрос, — мягко произнесла Тамара Густавовна, спасая Ольгу от закипавших слёз. — Буксиры тебе не нужны!.. Тут она снова сделала паузу — как бы такой маленький бугорок, за которым вдруг не стало видно дальнейшей дороги разговора. Ольга подняла глаза на учительницу и встретилась с её глазами — светло-серыми, большими, под тёмными козырьками бровей. Ниже левого глаза торчала крепкая бородавка или просто какой-то нарост. Оттуда, как из маленькой клумбочки, росло три распушённых волосины. Впервые Ольга подумала, что Тамара Густавовна, наверное, не так уж и красива. Странно, про учителей почти никогда не думаешь: красивая — некрасивая, как про обычных людей, а только: добрая — злая. Мысли эти очень быстро мелькнули и тотчас пропали в темноте, потому что Тамара Густавовна опять начала говорить: — Вот я что хочу тебе предложить, Оля. Хочу тебе предложить самой стать воспитательницей… Подожди-подожди!.. Во втором классе. Знаешь такого учителя — Сергея Геннадиевича Ветрова? Завтра пойдёшь к нему. Он тебе даст ребёнка. Ольга невольно улыбнулась. Так странно прозвучала эта последняя фраза. — А что я с ним буду делать?! — С кем? С ребёнком? — Ну да. — Будешь помогать ему. По русскому или по арифметике. Ну… в чём он нуждается. — И, не дав Ольге рта раскрыть: — Всё знаю… Мы только попробуем! Когда побольше ответственности, то оно лучше! — А я согласна! — вдруг сказала Ольга.

* * *