Тайна трех неизвестных [Всеволод Зиновьевич Нестайко] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Всеволод Зиновьевич Нестайко

Тайна трех неизвестных

Глава I. О том как поссорился Иван Васильевич с Павлом Денисовичем

Знаете ли вы Павла Денисовича? О нет, вы не знаете Павла Денисовича: чудный, необычный человек Павел Денисович. Добрый, воспитанный, умный. А какой смекалистый! Это ведь он придумал штуковину для расстегивания пуговиц. После ее испытаний Степан Иванович Карафолька три дня не мог сесть. Прекрасный человек Павел Денисович! Когда он проходит по своей родной Васюковке, все собаки лают от восторга, а куры, гуси и прочая птица почтительно разлетаются в разные стороны, давая ему дорогу. Прекрасный человек Павел Денисович! Его знают не только в окрестных селах и в районном центре, но даже и в Жмеринке, где он иногда бывает у родичей. А какая рогатка у Павла Денисовича! Бог ты мой, какая рогатка! Николай-чудотворец, святой угодник! Необычайная! Несравненная! Невиданная! Разрази меня гром, если у кого-нибудь в мире найдется еще такая! Кожица — из материнского шлепанца, рогатулька — из могучей орешины, а резинка — из футбольной камеры. Катапульта, а не рогатка! Ах ты господи, отчего же у меня нет такой рогатки! Очень хороший также человек Иван Васильевич — тот самый, что заблудился в кукурузе и вывесил дедовы подштанники на телевизионной антенне. И собаки точно так же лают, а куры и гуси так же разлетаются в разные стороны, когда Иван Васильевич проходит по селу. Но Павел Денисович и Иван Васильевич не совсем сходны между собою. Павел Денисович очень любит вареники с вишней и может скушать их целую миску. Иван же Васильевич больше всего любит мороженое и как-то отведал за один присест восемь порций. У Павла Денисовича большие оттопыренные уши. У Ивана же Васильевича — совсем наоборот. Зато у Ивана Васильевича весь нос и щеки в рыжих веснушках. Павел Денисович говорит не спеша, растягивая слова. Иван Васильевич строчит, как из пулемета, — мысли едва поспевают за его словами, а иной раз мысль так и не может угнаться за словом, и летит себе слово с языка Ивана Васильевича этаким легким порхающим мотыльком без всякого смысла. Но оба — и Павел Денисович, и Иван Васильевич — любят поговорить. И, бывает, сойдясь вместе, наплетут такого, что сами удивятся, замолкнут и некоторое время смотрят друг на друга, хлопая глазами. Но только не было еще случая, чтоб они растерялись и не нашли, как выкрутиться. Их имена все время на устах у классного руководителя Галины Сидоровны. «Изумительны эти двое, — говорит она, — просто бесподобны! Если я не доживу до нового учебного года, то только из-за их оригинальности». А как дружили Павел Денисович с Иваном Васильевичем! Боже мой, как дружили! Так могут дружить только великие люди или герои. Друг без друга — ни на шаг. Водой не разольешь! И вот эти прекрасные люди поссорились. Что там поссорились, — как говорится, горшки побили. Да как! Вдребезги, на мелкие черепки… Не соберешь и не склеишь! Это было так невероятно, что, если б мне за месяц до того сказали, что Павел Денисович и Иван Васильевич будут проходить по улице, не замечая друг друга, как незнакомые, я просто посмеялся бы над таким человеком. Ведь это никак не укладывалось в моей голове. Но это так. Поверьте мне на слово. Тем более, что Иван Васильевич (а по-уличному — Ява) — это я сам. А Павел Денисович — мой лучший друг, мой верный и неизменный дружище Павлуша, с которым ой-ой-ой сколько всего пережил я за свои тринадцать лет! Как же это случилось?.. Ну, видно, придется рассказать все по порядку. Как-то на большой перемене Павлуша мне говорит: — Знаешь, давай запишемся в кружок рисования. — Это зачем? — спрашиваю я удивленно. — Как «зачем»? Рисовать будем. Интересно же. — Может, — говорю, — и интересно, кто умеет, а нам-то что? — Ты же собирался когда-то стать художником! — Ну и что? Верно, был момент, когда мне вдруг втемяшилось стать художником. Давно еще, в первом классе. Когда на уроке рисования учитель Анатолий Дмитриевич похвалил меня при всех за то, как я нарисовал курочку Рябу. Но это было случайно. Курочка Ряба осталась первым и последним моим шедевром в живописи. Больше учитель рисования меня никогда не хвалил, да и сам я через несколько дней уже мечтал быть директором кондитерской фабрики. Кстати, как раз тогда выяснилось, что я дальтоник, то есть не различаю зеленого и красного цветов, путаю их. С тех пор все очень любят удивляться этому. Даже мама. Покажут что-нибудь и спрашивают: «Скажи, какого это цвета?» И когда я неверно отвечаю, всплескивают руками: «Ты смотри!.. Ты правда не видишь или прикидываешься?» Сперва меня это злило, а потом привык. Ну каким же, к шуту, художником я мог быть, не различая цветов! Это все равно, что немой певец! И Павлуша, как будто ничего не знает, говорит мне такое. Вот уж честное слово!.. Я смерил его взглядом и спросил с насмешкой: — А ты что, почувствовал в себе талант? — При чем тут талант?.. Просто можно было бы… — Павлуша отвернулся и покраснел. — У меня вот, говорят, что-то получается… — Ах, говорят!.. Ха-ха-ха! Уж я-то знаю, кто это говорит. Она! Ну конечно же, она! Если бы вы только видели, что это за штучка! Тюлька какая-то, мелочь пузатая. И что он в ней нашел, никак не пойму! Когда ее нет — человек как человек, но стоит ей появиться — враз меняется. Начинает крутиться, на месте не усидит. Смеется каким-то деланным, придурковатым смехом, кричит, всех перебивает, никому слова не дает сказать. И говорить начинает так, будто у него вареник во рту — каким-то сдавленным горловым басом. Наверно, ему кажется, что так он совсем взрослый и мужественный… Смотреть противно! И из-за того, что с ним такое творится, я ее еще больше не терплю. Ну конечно же, она накрутила его с этим рисованием, Гребенючка! А кто ж еще? Ведь она ходит в изокружок. Даже староста кружка. И воображает себя великим скульптором. Вылепила из пластилина две какие-то фигурки и думает, будто уж бога за бороду схватила. А когда была выставка работ кружковцев, посетители просто смеялись и, разглядывая Гребенючкиного казака на коне, насмешливо спрашивали: «А кто это на собаке едет? А?» (Правда, это я спрашивал, но так оно и было — вылитая собака, а не конь.) Как-то на одном уроке Павлуша написал ей записочку и, должно быть, что-то там такое изобразил, потому что я сам слышал, как она ему сказала: «А знаешь, у тебя выходит. Ты чувствуешь форму и хорошо передаешь движение». Ишь знаток нашелся! Набралась от Анатолия Дмитриевича всяких научных слов и воображает. А Павлуша рот раззявил, уши развесил и верит. Ну, а она видит, что он лопух, и играет с ним, как кошка с мышкой. И тянет его в этот кружок, потому что, наверное, хочет, чтоб он ее портреты рисовал, как Анатолий Дмитриевич. Наш учитель рисования Анатолий Дмитриевич был без памяти влюблен в Галину Сидоровну. И все время рисовал ее портреты. Все стены в его хате были завешаны портретами Галины Сидоровны. Из-за этих портретов все село знало про его несчастную любовь. Вот и Гребенючка, обезьяна, хочет, чтоб и Павлуша так же… Я уже собирался вывести ее на чистую воду: «Ты думаешь, дурачок, что у тебя есть талант…» — как тут, будто из-под земли, выросла Гребенючка. — Не слушай его, Павлуша! — закричала она. — Он просто завидует тебе. Вот уж у него точно никаких способностей нет! У него одни хулиганские выходки в голове. Он только и знает… А у тебя способности… Он на тебя плохо действует… Тут я повернулся к ней и говорю: — Вот я сейчас как начну действовать по твоему портрету… Будешь тогда тявкать! А она: — От тебя только этого и можно ожидать. Хулиган и босяк! — Молчи! — сказал я, замахнувшись. И тут Павлуша схватил меня за руку: — Не тронь!

— Что значит — не тронь? Она будет обзываться, а я… — Обзывайся и ты, а рукам воли не давай! Она же тебя не бьет. — Пусть бы только попробовала, я бы ее… Да я бы из нее шашлык сделал! Ха! Чтоб какая-то мартышка меня ударила! Ха! — Она не мартышка, а человек! — басом сказал Павлуша. — Ах, так! — вскипел я. — Ну и целуйся со своим чело веком! Тьфу! — Я вырвал руку, повернулся и пошел прочь. И еще слышал, как она сказала: — Вот и хорошо! Хватит тебе под его дудку плясать! Что он на это ответил, я уже не разобрал.

Глава II. Ищу напарника. Гениальная теория Антончика Мациевского. У меня идея

Сперва я даже не очень беспокоился. «А, ничего, — думаю, — завтра помиримся». Мы не раз, бывало, ссорились с Павлушей, но через день-другой кто-нибудь из нас заговаривал, и ссора тут же забывалась. Обычно заговаривал тот, кто был больше виноват. Я считал, что на этот раз больше виноват он. А что?! Во-первых, знает же, что я дальтоник, и лезет со своим рисованием. Во-вторых, поднял на товарища руку. Еще немного — и ударил бы. За что, спрашивается? «Нас на бабу променял», — как поется в известной песне о Стеньке Разине. Так там хоть княжна была персидская, а тут бог знает что — тюлька какая-то! И я надеялся, что завтра Павлуша одумается и все будет опять же как в той песне: «И за борт ее бросает в набежавшую волну». Ну, я, конечно, не требовал, чтоб он обязательно ее из лодки в речку выкидывал. Но чтоб хоть выкинул ее из головы… Но прошел день, другой, третий… А он все не заговаривал. Он отворачивался точно так же, как и я, и не смотрел в мою сторону. А на четвертый день узнаю, что этот пентюх все же записался в изокружок. Это уже была измена. Такое я не прощаю. У меня внутри все клокотало, как борщ в горшке. Ах ты перебежчик, предатель несчастный! Бросил меня, дальтоника, а сам подался в художники, в живописцы! Знает же, что я не могу туда, физически не могу. Это все равно что бросить друга на поле боя. Ах ты Иуда, Иуда Завгородний! Только так теперь тебя и буду звать. Ты думаешь, я заплачу? Да? Ну нет, не увидишь ты моих слез! Не увидишь никогда. Думаешь, я без тебя не проживу? А вот это видел? Дулю с маком! Сначала ты будешь плакать, ты приползешь ко мне и будешь умолять, чтоб я тебя простил! Я ж тебя знаю — ты без меня помрешь от скуки через несколько дней среди этих кисточек, красочек, фанерочек… Без наших приключений и разных штук-выкаблук. И я почувствовал немедленную потребность выкинуть что-нибудь такое, чтоб мир пошатнулся от удивления. Чтоб у этого Иуды от зависти в носу защекотало. Непременно нужно что-то выкинуть — какую-нибудь штуку. И причем немедленно. Но что? Запустить что-нибудь в небо? Было. Запускали уже с этим Иудой на бумажном змее кувшин со сметаной. Поймать что-нибудь и… Тоже было. Поймали как-то с Павлушей, то есть с Иудой, в лесу совенка и выпустили во время лекции… Вот ведь! Как не нужно, так разных этих идей всегда, что называется, целая торба, а как нужно, то хоть лбом в стену бейся… Кроме того, нужен напарник. Без напарника, одному, отмочить что-нибудь сногсшибательное не так-то легко, а во-вторых, неинтересно. И я пошел на выгон к ребятам. Они сидели кружком и разговаривали о чем-то страшном. Я молча подсел к ним. — Надо купить, не торгуясь, на базаре котелок, — зловещим голосом говорил Вася Деркач. — Только обязательно не торгуясь: сколько бы за него ни запросили — тут же покупать. Так вот, взять такой неторгованный котелок и сделать в дне маленькую дырочку. Поймать летучую мышь. Пойти в лес в полночь. Найти муравейник. Положить туда летучую мышь… Накрыть котелком. И сразу быстро уходить, не оглядываясь, а то летучая мышь начнет дико кричать… На другой день, тоже в полночь, пойти на это же место, поднять котелок… Там будут только косточки от летучей мыши. Разгрести их палкой. Найти одну такую, что похожа на вилку, а другую — как крючок… И вот если ты хочешь, чтобы какой-нибудь человек от тебя отцепился, то его нужно тихонько тронуть этой вилкой. А если хочешь привлечь, то нужно зацепить крючком… «Не иначе, как Гребенючка, бисова душа, зацепила Павлушу таким вот крючком, а от меня оттолкнула вилкой», — подумал я. — Брехня! — пренебрежительно хмыкнул Карафолька. — Чего ж ты не оттолкнешь математичку, чтоб она к тебе не цеплялась и двоек не ставила? Ребята засмеялись. — Легче всего сказать «брехня», — надулся Вася Деркач. — Ведь ты же не проверял? — Да что там проверять! Ты бы еще учил нас, как чертей ловить или призраков. Неандерталец! Это все пережитки! — сказал Коля Кагарлицкий. Вася Деркач был такой темный… ну прямо, как… гудрон. А все под влиянием своей двоюродной бабушки. Эта бабушка, бабка Мокрина, была страшно религиозной и суеверной. Она олицетворяла в нашей Васюковке темные силы невежества. Так говорили про нее лекторы. И в каждой антирелигиозной беседе приводили ее как пример пережитков прошлого. — А все-таки эти привидения как-то, знаете… — проговорил Антончик Мациевский. Вчера в клубе показывали чешский фильм «Призрак замка Морресвилл», фильм-комедия, но привидений и всякой чертовщины там столько, что в зале все время охали и ахали. После таких фильмов обычно тянет поговорить о страшном. И хочется показать, что для тебя всякие там ужасы — тьфу, чепуха, да и только. — Вообще в наш космический и атомный век эти привидения в замках — чепуха на постном масле, — снова отозвался Коля Кагарлицкий. — Наука все это объясняет элементарно… «С таким, конечно, никакую штуку не выкинешь, — подумал я. — Дюже грамотный». — С одной стороны, конечно… Квантовая механика… Лазеры… — брякнул Вася Деркач и, опустив глаза, покраснел. Балда! Понятия не имеет, что такое квантовая механика, что такое эти лазеры, а туда же! Ну, с этим тоже каши не сваришь. — А главное — кибернетика, — авторитетно заявил Степа Карафолька. — Наука сейчас на грани создания электронного мозга — машины, которая полностью заменит разум человека. «Тебя первого нужно было бы заменить ко всем чертям какой-нибудь машиной, чтоб не воображал! — подумал я. — Если бы мне даже сто миллионов давали, я б его в напарники не взял». — А все-таки… — несмело повторил Антончик Мациевский. — Кибернетика… Лазеры-шмазеры… Я понимаю… Но… Вот вы мне скажите, что с человеком делается после смерти? Вот жил-жил человек, все чувствовал, думал, мечтал… И вдруг умер и нет… Нет ничего! Вот как это может быть, чтоб не было ничего? Должно же что-то быть. Вот даже по закону физики. Ничего из ничего не возникает. Ничто без следа не исчезает, а просто переходит в другую форму… Закон Ломоносова. Железно! Так что ж, каждый из вас верит, что он умрет и ничего от него не останется? Ничего и никогда он не будет чувствовать, думать? Вот скажите мне! Только честно! — А ну тебя, пришибленный, с твоими дурацкими разговорами! Нашел о чем говорить — о смерти! — Тьфу! Замолчи! — возмущенно замахал на него руками Карафолька. Наш отличник Степа Карафолька не терпел, просто не выносил разговоров о смерти. Очень уж он дрожал за свое здоровье. Даже когда чихал, то всегда сам себе говорил тихонько: «Будь здоров, Степан!» И разговоры о смерти, наверно, считал небезопасными для себя — как будто тот, кто говорит, уже самим разговором мог накликать на него несчастье и помешать долголетию. Но Антончик на Карафолькины проклятия особого внимания не обратил. — Нет, правда, — сказал он. — Вот если по закону физики ничто не исчезает, то почему не могут мысли там… чувства… ну, все, что называют душой… перейти после смерти в привидение? Все разинули рты и переглянулись. — Я читал, что вот в Англии привидения стоят на учете, — продолжал Антончик. — Точно. Сам читал в журнале «За рубежом». И в самом Лондоне и в других городах. Живут они в древних замках и регулярно появляются. Вот как это объяснить? А? — Так то ж… то ж при капитализме, — возразил Коля Кагарлицкий. — Они и в бога верят. Так что ж из этого?! — Да! Вот легенда про Горбушину могилу, — не сдавался Антончик. — Живет же она у нас в народе. Сколько уж лет… Лет триста, не меньше. И говорят ведь, что видели люди, и не раз… И тут меня будто ударили. Вот! — Ребята! Идея! — сказал я. — Чем так языком трепать, предлагаю проверить легенду про Горбушину могилу. Собственными глазами убедиться, правду или нет говорят. Пойти ночью в пятницу и проверить. Все снова разинули рты и переглянулись. Эту легенду про Горбушину могилу знал каждый с малолетства.Глава III. Легенда о Горбушиной могиле

Страшная это была легенда. Будто бы давным-давно, еще во времена казачества, возвращаясь из турецкого похода, возле нашего села в долине разбили свой стан запорожцы под командой сотника Горбуши. И случилась тогда удивительная история. Неожиданно исчез ночью мешок золотых червонцев, вся казна казачья, все драгоценности, все трофеи, взятые в трудном походе. Хранителем казны у запорожцев был старый казак Богдан Захарко. Сотник Горбуша обвинил его в краже. И как ни клялся старый Захарко, как ни божился, призывая в свидетели всех святых, что не виновен, но доказать ничего не мог. И приказал сотник Горбуша казнить Захарко. Отрубили казаку седую голову. И на том же месте похоронили. А сотня двинулась дальше, на Запорожье. Прошло время, сотник Горбуша возвратился в эти места и купил там землю, заложил имение, построил дворец. И стал жить пан паном — денег у него было, как навозу. Он швырял их на ветер, ежедневно пируя и гуляя с соседями. Ведь это он сам украл тогда сокровища запорожцев и закопал темной ночью в долине под ивой… Но не принесли счастья сотнику Горбуше краденые казацкие червонцы. Не прошло ему безнаказанно злодейство. Темными ненастными ночами стал являться ему призрак невинно казненного старого Захарко. В длинной белой рубахе, без головы, подходил он к Горбушиной кровати и наклонялся, протягивая руки, то ли угрожая, то ли прося о чем-то. И так страшен был этот безголовый призрак, что Горбуша вскакивал с кровати и бежал куда глаза глядят, пока не падал обессиленный. Наутро его находили где-нибудь далеко в степи исцарапанного, окровавленного, едва живого. И приказал Горбуша раскопать Захаркову могилу, спалить останки, а пеплом выстрелить из пушки, развеять его по ветру! Надеялся, что это избавит его от ужасных ночных видений, отгонит прочь дух Захарко. Начали раскапывать могилу. Раскопали — голова Захарко есть, а тела нет. Побледнел, как полотно, сотник Горбуша, аж задрожал весь. «Копайте, — кричит. — Копайте, пока не найдете!» Семь дней и ночей без перерыва копали сотниковы слуги. Выкопали огромную яму, метров сто в ширину и двести в длину. Но тела старого казначея так и не нашли. А на седьмую ночь вдруг дно ямы разверзлось, забил источник, и сделалось озеро, которое и стало называться — Захарково. Еще пуще после этого помрачнел сотник Горбуша, одичал совсем, еще больше пил, заливая вином страх в своем сердце. Но темными грозовыми ночами все так же являлся ему безголовый призрак и протягивал руки. И Горбуша срывался и бежал, куда глаза глядят. И как-то раз после такой ночи на берегу Захаркова озера под ивой, где когда-то закопал Горбуша краденые сокровища, слуги нашли его мертвого и… без головы. Опознали сотника только по рубашке да по шраму на плече от турецкой сабли. А голову, как ни искали, нигде найти не могли. Так его без головы и похоронили. И поставили над могилой часовню. А немного погодя как-то сама собой загорелась усадьба сотника Горбуши и сгорела дотла. Женат он не был и никаких родичей не имел, и поэтому земля его отошла в казну. И осталась от Горбуши только вот эта часовня. Одиноко стоит она среди поросших травой могил — ветхая, замшелая кирпичная часовня с прорезанными еще, наверное, лет двести назад узкими оконцами, с полуоткрытыми проржавевшими железными дверцами, которые уже ни закрыть, ни открыть — на полметра вросли в землю… И когда начинает смеркаться, возле часовни уже не увидишь живой души. Люди обходят ее за версту. Говорят, что это место нечисто. Будто бы в каждую пятницу (потому что как раз в пятницу был казнен Захарко) ровно в полночь являлся возле часовни белый призрак без головы. То приходил к Горбуше старый казначей напомнить о себе. И из-под земли слышался стон и приглушенный крик ужаса. Горбуша и в могиле не знал покоя, мучился, искупая свой грех. Но считалось, что увидеть призрак может не каждый. Только если ты что-нибудь украл и придешь после этого в пятницу в полночь к часовне, тогда тебе явится призрак, говорили люди. Ну, а из-за того, что таких дураков немного, которые бы после кражи бежали ночью на кладбище повидаться с призраком, то живых очевидцев мы не знали. Только слышали россказни, что кто-то когда-то видел: или чей-то прабабушкин свояк, или прапрадедушкин кум.Глава IV. Беру в напарники Антончика Мациевского. Кража аппарата. В разведку на кладбище

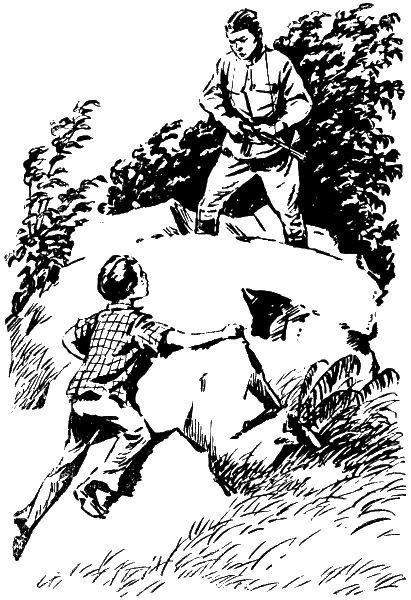

— Ну, так что? Боитесь? Г-герои! — презрительно глянул я на ребят. — А иди ты еще!.. Да ну тебя!.. Тоже мне! — загомонили все. — Это ж еще и украсть что-то надо, а то ведь… — А что? И украсть! — не колеблясь, сказал я. — Раз для науки нужно — можно и украсть. А что? Вы понимаете, если выяснится, что Антончик прав и что душа по закону физики превращается в призрак, — что тогда будет… Переворот в науке! — Да что ты мелешь! — отозвался Карафолька. — Какой переворот? В какой науке? Если тебе с перепугу что-то померещится, пригрезится, как ты докажешь? — Как? Да сфотографирую! Эта мысль мелькнула в моей голове так неожиданно, что я и сам удивился. — А что? А что? — загорелся я. — Если призрак и вправду существует, то он должен выйти на фото. Обязательно. — А что?.. Вот, наверно, так и нужно… А? — неуверенно сказал Антончик. — Дурило! Из тебя философ — что из гнилой пакли кнут! — оборвал его Карафолька. — Если б можно было сфотографировать привидение, так это давно бы уж сделали. — Ты думаешь? — упорствуя, сказал я. — Если хочешь знать, великие открытия всегда совершались неожиданно для современников. И эти чудики современники сперва всегда смеялись над гениальными Ньютонами и Эдисонами, а потом удивлялись, как же это все просто и как это они раньше сами не додумались. — Ой, держите меня, а то упаду! — не своим голосом закричал Карафолька. — Эдисон нашелся! Переэкзаменовщик задрипанный! Скажи лучше, сколько будет дважды два. Ребята засмеялись. — Смейтесь, смейтесь! Смех полезен для здоровья! — спокойно сказал я. — Слушай, Антончик… раз они такие… давай с тобой вдвоем. А? Ты, я вижу, все-таки хлопец что надо! С тобой можно в разведку идти! А они… — Я махнул рукой. Антончик покраснел от удовольствия. Несколько дней назад, когда мы еще не поссорились с Павлушей, он был «глист парализованный», потому что не прошел по перилам мостика, как это делали мы с Павлушей. — Идем! — кивнул я Антончику. — Они еще пожалеют… Карафолька насмешливо закричал нам вслед: — Только пусть вам призрак автограф на портрете поставит, а то наука не поверит! Ха-ха-ха! И мальчишки снова захохотали. Но сбить меня с панталыку им не удалось. Я вошел в раж и уже горячо верил в успех нашего дела. Когда, отойдя немного, Антончик не очень уверенно спросил: «Ты что, серьезно хочешь сфотографировать привидение?» — я с таким жаром начал его убеждать, как это все здорово у нас получится, будто не он, а я сам придумал теорию превращения по закону физики человеческой души в привидение. Антончик слушал-слушал, кивал головой, поддакивал, а потом скривился и сказал: — Ничего все-таки не выйдет. Это ведь аппарат нужен не простой, а такой… Какой-нибудь специальный. Чтоб ночью снимал. Моя «Смена» не возьмет. Я вскипел. — Ах ты, г-г… — хотел сказать, по привычке, «глист парализованный», но вовремя смекнул, что сразу же потеряю напарника, и сказал: — Г-герой! Тоже мне! Просто хороший аппарат нужен. «Киев» или вроде этого. — А где взять? — Как — где? Украсть, конечно! Антончик даже споткнулся: — Ты что?! — Все равно ведь нужно что-то украсть. Чтобы призрак явился. Так украдем фотоаппарат. — Да ну еще!.. Можно где-нибудь пару яблок стянуть, кавун или еще что-нибудь, — в крайнем случае по шее надают, а за фотоаппарат еще в тюрьму посадят. — Да мы же потом вернем, чего ты? — Ну да! А как сцапают! Доказывай тогда, что ты хотел вернуть. — Дрейфило! Да я один буду красть. Ты только покараулишь. — A у кого? — уже спокойнее спросил Антончик. — Да у кого же?! У Бардадыма. — Ну-у… Ты что?! — Продолговатое лицо Антончика еще больше вытянулось. — Тот как сцапает — руки-ноги повыдергает, точно! Я и сам знал. Гришка Бардадым, двухметровый верзила-десятиклассник, кулаком забивал гвозди да еще был, как говорится, в горячем купанный: слово ему скажи — он уже заводится. Его все мальчишки боялись. И вот как раз у него был самый лучший в селе аппарат «Киев» — с телеобъективом, с пленками такой чувствительности, что сам Фарадеевич, наш васюковский Эдисон, говорил, будто этим аппаратом можно снимать даже то, что зарыто в землю. Бардадым увлекался фотографией, его снимки часто печатали в нашей районной газете. Фотоаппаратом своим он страшно гордился и, конечно, очень просто мог за него повыдергать руки-ноги. Но если уж фотографировать призрак, то только Бардадымовым аппаратом. А что до риска… Что ж… это даже хорошо. Уже сама кража аппарата у Бардадыма — не какое-нибудь пустячное дело, и оно наверняка станет известно всем. А мне ведь и нужно, нужно доказать этому вахлаку Павлуше, кого он, тютя, променял на какую-то индюшку ощипанную. Чтоб он плакал во-от такими слезищами в свою подушку, чтоб мучился, страдал и каялся. А я в его сторону и не посмотрю. Пусть кается! Пусть! Чтоб знал, как предавать друга. Пусть плачет! Для этого можно и рискнуть. — Только, наверно, уже на той неделе придется, — с надеждой сказал Антончик. — Ведь сегодня уже как раз пятница, а мы не успеем и украсть, и все остальное… А? — Сегодня, — твердо сказал я. — Вот прямо сейчас и пойдем. — Да чего так спешить? Это ведь такое дело… Нужно все обдумать, рассчитать. — Что там рассчитывать! Пойти и украсть, вот и все. Айда! Я просто так сказал, не задумываясь. А вышло, будто я наперед все знал, — как в воду глядел. Антончику даже караулить меня не пришлось. Бардадымово окно было открыто, на стене у окна висел аппарат. Ни в хате, ни во дворе никого не было. Протягивай руку и бери. Я так и сделал. И мы с Антончиком огородами рванули к речке. — Вот здорово! Ну честное слово! — прямо захлебывался Антончик. — Никто б из хлопцев не осмелился, а мы… Да что хлопцы, — никто б во всем селе! Никто бы вообще на свете… А мы… У Бардадыма! Скажи! Вот ведь… Правда? А? Антончика распирало от гордости. И тут у речки мы неожиданно увидели Павлушу. Он сидел на берегу, держал на колене продолговатую фанерку и что-то мазюкал на ней кисточкой.

Увидев его, Антончик метнул на меня взгляд и ощерился: — Гы-ы! Художник! Потом сложил пальцы в дулю и ехидно закричал в сторону Павлуши: — Художник! Нарисуй мою дулю!.. Художник! Нарисуй мою дулю! Ха-ха-ха! Он знал, что мы поссорились, и хотел сделать мне приятное — старался изо всех сил: кричал, кривлялся и пританцовывал! Антончик раньше сам дружил с Павлушей. Но после того, как он бросил Павлушу в трудный момент на баштане, когда мы играли в фараона, тот перестал с ним водиться. И теперь Антончик из вредности издевался над Павлушей. Это было мерзко и противно, и не стоило бы его поддерживать. Но я поддержал. И тоже злорадно загоготал. Я, может, и не стал бы гоготать, если бы не эта проклятущая фанерка. Я сразу заметил — то была крышка от посылки. На обратной стороне ее черной краской был написан адрес:

Село Васюковка, ул. Гагарина, 7. Гребенюк С. И.Сердце мое так и забилось. Ну, всё! Эх ты! На Гребенючкиной фанерке рисуешь. На семейной, так сказать, фанерочке. От посылки, которую им прислала какая-нибудь ихняя тетя Мотя. Скоро ты ее юбку носить станешь! Так вот же тебе: — Ха-ха-ха-ха!!! Он посмотрел на меня долгим грустным взглядом, и столько в этом взгляде было укора и горечи, что мне даже… даже… А ничего мне не «даже»! Можешь себе смотреть сколько хочешь! И можешь рисовать на Гребенючкиных фанерках сколько влезет, и можешь вообще… Но скоро ты узнаешь! Я крепче прижал под рубашкой Бардадымов «Киев». Скоро… — Ты тут, художник, краски переводишь, а мы… — Цыц! — с досадой перебил я его. — Идем быстрей. — Да-да, ведь приготовиться нужно… Такая операция! — многозначительно подмигнул Антончик — и не мне, а Павлуше. Вот трепло! А в общем, пусть помучается; Он ведь любопытный — страх! Уж я-то его знаю! С каменным лицом я прошел мимо него, даже не взглянув на его фанерку, хотя меня так и подмывало посмотреть, что же он там намалевал. Но на какой-то миг я все-таки скосил глаза и успел заметить, что он рисовал куст и чуть поодаль — лужу. Вот уж нашел, что рисовать! Хоть бы уж иву срисовал, с которой мы в речку ныряли. Историческая ива! Я на ней рекорд поставил — с самой вершины в воду сиганул. И этого рекорда никто так и не побил до сих пор! А то — куст… Хотя… может быть, под этим кустом Гребенючка сидела. Его Дульсинея! Ну и провались вместе с нею, со своей Дульсинеей! Я был так этим возмущен, что совсем не чувствовал страха от того, что мне может влететь за кражу. Этот страх пришел лишь тогда, когда, забравшись в кусты, мы с Антончиком начали разглядывать аппарат. Вот это была техника! Ну просто что надо! Я хоть и мало понимал в аппаратах, усек это с первого взгляда. Антончик разбирался в этом лучше меня. У него была ученическая «Смена», он делал ею паршивенькие снимки, но воображал себя большим специалистом. Он забрал у меня из рук фотоаппарат, начал крутить его со всех сторон и, словно меня и не было рядом, восторженно бубнил себе под нос: — Классный аппарат… Автоматическая экспозиция… Оптика. Вот это оптика! А затвор какой удобный! Такой плавный спуск! Он то и дело прикладывался глазом к аппарату и наводил его то на меня, то за кусты куда-то вдаль. И все время восторженно ахал. Мне стало противно. Я решился на кражу, рисковал, из меня Бардадым, может, теперь руки-ноги повыдергает, а он тут ахает, распоряжается да еще и привидение, видно, думает снимать собственноручно. И получается, что он герой, а я так… сбоку припека. На биса мне нужна такая самодеятельность! Нет уж! — Дай сюда! Снимать буду я! Ты мне все покажешь, что нужно делать, а сниму я сам. Давай! Антончик нехотя протянул мне фотоаппарат: — На! Только так сразу не научишься. На это нужно несколько месяцев… — Может, несколько лет? — ехидно спросил я. — Какой умный! Сам же говорил, что здесь все автоматическое, только наводи и щелкай. — Да нужно же знать, как наводить, ловить в кадр, как выбирать освещение и многое другое! — Ага… ловить в кадр? Нам не на фотовыставку. Лишь бы в этом кадре был призрак… И вообще, не заводи меня, а то… Антончик сразу присмирел и начал показывать мне, как наводить, что поворачивать и как нажимать спуск. Я очень быстро это освоил. И для практики снял Антончика на фоне речки, где паслась на берегу корова. А потом еще крупным планом свою грязную, в цыпках ногу. Больше фотографировать не стал — оставалось всего десять кадров. «А вообще-то и этих вполне хватит, — решил я, — вряд ли привидение станет долго нам позировать. Хорошо, как посчастливится хоть раз щелкнуть». До ночи я спрятал аппарат в сене на чердаке, и мы с Антончиком пошли на кладбище в разведку. Нужно было выбрать удобное место для наблюдений и определить пути подхода, чтобы не было потом непредвиденных помех и неприятных неожиданностей. Вы же знаете, что ночью на кладбище пугает все: и куст может показаться человеком, и самая обычная кошка — чертом (если сверкнет глазами), а если не знать дороги и нечаянно свалиться в какую-нибудь ямку, то и вовсе с ума спятить можно, думая, что в могилу падаешь! Так что разведка тут нужна обязательно. Кладбище наше на краю села. С улицы огорожено высокой глухой оградой, посередине которой стоят тяжелые дубовые ворота, что всегда закрыты на огромный висячий замок («Чтоб покойники не разбежались», — шутит дед Саливон). Но если бы покойники и вправду захотели разбежаться, то могли бы это сделать очень просто, ведь загорожено кладбище только с улицы, а со всех других сторон никакой ограды нет. Отпирались ворота очень редко — только когда кого-нибудь хоронили. И тогда, отворенные, они выглядели необычайно торжественно и значительно — это были ворота, отделявшие этот свет от того, живой, гомонящий, подвижной — от света неподвижного, безмолвного… А так, изо дня в день, ворота имели обычный, будничный, совсем не кладбищенский вид. Может быть, потому, что на них висел почтовый ящик. Кто и когда его повесил, я не знаю, но висел он давно. И повесили его, должно быть, потому, что больше тут повесить было негде: на всей длинной-предлинной улице — только низенькие плетни да загородки из жердей. А почта с другим ящиком была на противоположном конце села, за три километра отсюда. Насчет этого почтового ящика дед Саливон шутил: «Туда можно бросить письмо на тот свет. И дойдет. Быстрее, чем до Жмеринки». И еще эти ворота имели некладбищенский вид, наверное, потому, что за ними, чуть вправо, ближе к хате деда Саливона (усадьба деда граничила с кладбищем), росла гигантская сосна и где-то посередине ее голого ствола, там, где он искривляется и от него отходят в стороны два сука, было гнездо аиста, сооруженное, конечно, не без дедовой помощи. И насчет аистова гнезда дед Саливон тоже шутил. «Это, — говорил он, — не просто аисты. У них соцсоревнование с безносой. Она людей косой подсекает, а они, вишь, всё новых свеженьких младенцев подкидывают. И человечество растет. Уж к трем миллиардам подошло. А в двухтысячном году будет шесть. Смерть отступает, жизнь побеждает». И как это дед Саливон мог без конца шутить, каждый день видя перед собой кресты и могилы! Неприятное все же соседство. Да еще этот страшный Горбушин склеп почти у самого порога. Две крайние вишни из дедова сада ветками касаются стен гробницы. Конечно, удобней всего добраться до Горбушиной могилы через усадьбу деда Саливона. Не идти же со стороны поля, через все кладбище. У деда в доме как раз никого не было. Дед — на баштане, а бабка его на речку пошла, на пляж (к ним племянник с детьми из Одессы приехал, мы видели, как она их повела). Можно было спокойно прикинуть маршрут на местности. Значит, так: с улицы заходим не к деду Саливону, а сперва к Карафольке (так удобнее: у деда — плетень, зацепиться можно, а у Карафольки — жерди). Карафолькиным огородом пробираемся в дедову картошку, проходим мимо свинарника, перелезаем через погребню и вдоль пасеки — в сад вот только бы улей не повалить, иначе не поздоровится). В саду залезаем в кусты смородины, и всё. Отсюда Горбушин склеп как на ладони. И главное — мы даже не на кладбище, а в садике возле людей. В хате не только дед с бабкою, но и гостей полно: племянник с женой и двое маленьких ребятишек. В общем, ничего страшного. Не сравнить, как мы с Павлушей запорожца, предка деда Саливона, выкапывали или как в Киеве в лавру ходили. Я повеселел. — Все будет в порядке! Идем, Антончик! Нужно малость подремать, чтобы к ночи не сморило. Мы вылезли из кустов на улицу. И тут встретили Карафольку. Он шел домой, держась рукой за лоб, и лицо у него было такое, как будто он только что откусил яблоко-дичок. — Ой, хлопцы, — воскликнул он, — там такое творится, такое творится! У Бардадыма кто-то его «Киев» украл. Он уверен, что пацаны. Прибежал к нам. «Кто, кричит, взял, гады? — И прямо трясется весь, — Признаетесь, кричит, прощу. Не признаетесь — найду, руки-ноги повыдергаю…» И, по-моему, Ява, он на тебя думает… Меня всего сразу охватила какая-то противная слабость… И руки-ноги уже как не мои, будто их и вправду повыдергали. Карафолька принял руку со лба. На лбу сияла здоровенная синяя шишка. — Что это у тебя? — спросил Антончик. — А-а… — замялся Карафолька. — Обо что-то зацепился и упал… А ты, Ява, ему лучше на глаза не попадайся, серьезно… Ну, я пошел, приложу что-нибудь холодное, а то… — Он скривился и, схватившись уже обеими руками за шишку, шмыгнул к себе во двор. Некоторое время мы молча шли по улице. Глаза у Антончика были как у кота, которого загнала на грушу злая собака. Он уже несколько раз вздыхал, и я чувствовал, что он сейчас что-то скажет. И он сказал: — Слушай, Ява, а может, признаться… И отдать ему аппарат, а то, знаешь… А? Он все же был трус, этот Антончик Мациевский. Я не мог говорить, так как еще не справился со своей слабостью. Только отрицательно замотал головой. — Как хочешь. Мне-то что… — пожал плечами Антончик. — Я просто хотел, как тебе лучше. А то ведь знаешь… Это он намекал, что аппарат своровал я и мне отвечать, а его, мол, хата с краю. Вот что!.. Павлуша бы так никогда не сказал. Я посмотрел на Антончика, как на какую-нибудь паршивую козявку и процедил: — Если ты такое дрейфило, так я могу и один. Тот замахал руками: — Вот как ты сразу! Какой горячий! Уж и слова сказать нельзя. Это я просто так. Мы же завтра с утра и отдадим, и все… Это Карафолька, дрейфило, паникует… Где встретимся? — Возле клуба, в одиннадцать… — Все! Ясно! Я даже ложиться не буду, чтоб не проспать… Ну, до вечера! — И он побежал к своей хате, петляя и озираясь, будто за ним кто-то гнался.

Глава V. Привидение. Внимание! Снимаю!

Дома дед Варава встретил меня словами: — Тебя Гришка чего-то спрашивал, Бардадым. Сказал, как придешь, чтоб к нему зашел. Как это часто бывает в минуту опасности, я даже не испугался. Просто все во мне напряглось, и в голове волчком завертелась мысль: что делать? Надо немедленно забрать аппарат с чердака и дать тягу из дому. — Да-а, — безразличным тоном сказал я. — Это он собрался вечером идти на рыбалку. Ловить с фонарем. Что-то там такое придумал, хочет попробовать. — И лучшей компании, чем ты, не нашел? — покосился дед в мою сторону. — А я знаю? Просто, наверно, из-за того, что лодчонка у них легкая, а помощник нужен… И чтоб весил немного и в рыболовном деле соображал… Ой, только б не завраться! Дед мой брехню за пять километров чует. Нужно не давать ему расспрашивать, самому нужно что-нибудь спросить. — А ты, дедуль, не знаешь, у нас на чердаке где-то было… такое… ну… чтобы фонарь к корме прикрепить. Я вот полезу, найду… И, не дожидаясь дедова ответа, начал быстро карабкаться на чердак. Сердце во мне болталось, как поросячий хвост. Скорее-скорее-скорее! Что, если Бардадым сейчас снова придет! Я выхватил из-под сена аппарат, сунул его под рубаху — и вниз. — Ой, что-то живот заболел! — скривился я, отворачивая свой живот с аппаратом в сторону, и, не давая опомниться деду, юркнул мимо него за овин, а там, пригибаясь между подсолнухами и кукурузой, на улицу — и за село, в рощу… До позднего вечера, уж пока совсем не стемнело, слонялся я то в роще, то в степи, то в кустах по-над речкой. Я никогда еще не чувствовал себя таким одиноким. Худо мне было, ох, как худо! Я боялся всего, как трусливый заяц. Мне даже казалось, что у меня уши шевелятся, когда я, озираясь, прислушивался к малейшему звуку. Только бы не попасться кому-нибудь на глаза! И как это воры живут на свете? Ведь это не жизнь, а мука адская! Все время прятаться, ждать, что тебя вот-вот схватят, все время только и думать о своем преступлении… Бедные воры! Несчастные люди! Когда уже совсем стемнело, я, крадучись вдоль плетня, направился к клубу. Я специально назначил Антончику это место, потому что на клубе есть часы. Нам нужно быть ровно в двенадцать. А часов у меня нет. Красть еще и часы — это уж было бы слишком! Возле клуба безлюдно. Сегодня пятница, и ни кино, ни танцев в клубе нет. У нас кино три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам, а в воскресенье — танцы. Часы показывали без пятнадцати одиннадцать. Я забрался в кусты напротив клуба и начал ждать. В одиннадцать Антончик не пришел. «У него ведь тоже нет часов, ничего страшного, есть еще время», — решил я. В четверть двенадцатого Антончика не было. «Наверно, не может выйти из дому, ждет, пока заснут», — решил я. В половине двенадцатого с темной улицы послышались шаги. Он?! — «Нас-с оставалось только тр-рое…» — вполголоса пропело из темноты. Это возвращался из чайной пьяненький Бурмило. И снова тишина. Без четверти двенадцать мимо клуба торопливо пробежала чья-то собака. Антончика не было. Вот свинья! Не пришел! Сдрейфил. Нет, Антончик — это не напарник. Как был глистом парализованным, так и остался. Павлуша бы не подвел. Эх, если бы сейчас со мной Павлуша! Совсем бы другое дело… Но ждать больше нельзя. До деда Саливона отсюда идти минут десять, не меньше. Я вылезаю из кустов, разминаю затекшие ноги и еще с какой-то последней надеждой вглядываюсь в темноту. Может, все-таки идет Антончик… Нет, не идет. И я трогаюсь с места. Иду по улице и почему-то спотыкаюсь на ровном месте. Эх, если бы сейчас со мной Павлуша! Все было бы по-другому. И чего ему не хватало? Ведь так нам было хорошо вдвоем! Так было здорово помечтать вместе о мировой славе!.. Столько сил понапрасну потратили мы для ее достижения… И вдруг он бросил меня и пробивается к славе один. Ну разве ж это не предательство? А что, если он и вправду станет знаменитым художником? Разве это по-товарищески? Станет там каким-нибудь лауреатом, а я так и останусь дальтоником, который зеленое от красного не отличает. Вот и сейчас. Ну куда я иду? И зачем? Фотографировать привидение! На Горбушину могилу. Смех! Поверил, что душа и разум человеческий по закону физики превращаются в привидение. И кто это сказал? Тоже мне классик выискался! Философ-теоретик сопливый! Антончик Мациевский, дрейфило и растяпа! Какие там привидения! Никаких привидений у нас и в помине нету. Подумаешь, в Англии… Да за границей у империалистов чего не бывает? У них и ку-клукс-клан, и гангстеры, и привидения, конечно… А мы в космос раньше всех полетели и точно знаем, что ни бога, ни черта и никаких привидений нет. Так что — может, не идти? Эх, если б можно было!.. Ведь завтра же ребята дознаются — засмеют. И для чего же я тогда аппарат крал? Ведь Бардадым конечности из меня повыдергает. Пойду. Известно, никаких привидений там нет, но для очистки совести пойду. Погода испортилась. Поднялся ветер. По небу стремительно неслись клубящиеся темные тучи. И полная луна, которая еще полчаса назад освещала все вокруг, теперь едва проглядывала светлымпятном, а то и совсем исчезала. Но я подумал, что плохая погода для привидений как раз самая хорошая. Во всех книжках они являются чаще всего в непогоду, когда дует ветер, хлещет дождь, бушует пурга. Пригнувшись, я пролезаю между жердями и, как аист переставляя ноги (чтоб меньше шуршать), осторожно крадусь Карафолькиным огородом. Вот уже и дедова картошка. Тихо. Все спят. Только в хате деда Саливона кто-то заливисто, с выкрутасами храпит: то густо и тяжело, как старая лесопилка, то высоко и тоненько, будто лобзиком выпиливает. Должно быть, племянник-одессит. Очень уж складно, интеллигентно, по-городскому. А из свинарника ему в тон подхрюкивает свинья. Я даже развеселился от этого дуэта. И стало мне совсем не страшно. Чего это я, дурак, боялся? Вот сейчас дойду до часовни, минут пять подожду, щелкну несколько раз часовню, чтобы ребята не сомневались, что я тут был, — и домой. Я загодя снял с объектива крышку, поставил палец на кнопку затвора. Чего там ждать пять минут? Можно и сразу щелкнуть и уходить. Вон люди уж десятый сон видят, а я, как дурак, в такую погоду (ишь какой ветер!) по кладбищу шатаюсь. Вот уж придумал! Вот учудил! Павлуша и бровью не поведет. Только хмыкнет пренебрежительно: «Подумаешь, кладбище! До чего оригинально! Как будто мы с тобой и не ходили уже раскапывать могилу запорожца, предка деда Саливона, и в Киеве в лавре ночью не были. Постыдился бы!» И мне действительно стало стыдно, что я на самом деле ничего оригинального-то и не придумал. Не буду, конечно, ждать ни минуты. Дойду до часовни — и сразу назад. Я прошел мимо свинарника, перелез через погребню и на ощупь, чтоб не опрокинуть ульи, двинулся в садик. Вон уже в конце его вырисовывается на фоне неба Горбушина часовня. И вдруг… Холодные скользкие мурашки потянули мою душу по спине вниз, в пятки. На и в пятках она не задержалась, выскочила и ушла в землю. И я оцепенел без души, пустой, как барабан. Ничего во мне не осталось, ничегошеньки… кроме страха. У Горбушина склепа стоял… призрак. Белый призрак без головы. Стоял, гневно размахивая руками. А из склепа слышался приглушенный стон. Я мотнул головой. Призрак не исчезал. Я протер глаза рукой. Привидение было на месте. Старый казацкий казначей Захарко ходил у могилы своего коварного убийцы и мстительно грозил кулаком. Я ущипнул себя за руку (может, это снится мне). Больно. Значит, не сплю. Призрак стоял, трагически размахивая руками. Белый. Без головы. Я видел его удивительно отчетливо на черном фоне часовни. А вон что-то темное возле шеи — это, наверно, пятна крови. Вдруг показалось, что он приближается ко мне. А я не могу сдвинуться с места от страха. Прошла секунда, другая, третья… Нет, не приближается. Топчется у часовни и грозит кулаками. А сквозь шум ветра явственно слышен из-под земли стон и плач сотника Горбуши. Я уже готов был пуститься наутек, как вдруг вспомнил про фотоаппарат, который сжимал в руке. Снимай, дуралей, это же то, из-за чего ты шел сюда! Снимай, ну! Это же… Я поднес аппарат к глазу, навел на привидение и щелкнул.

Ну, сейчас исчезнет… Но призрак не исчезал. Это противоречило всем моим представлениям о призраках и привидениях. И тут мне стало просто не по себе. Я начал понемногу пятиться к ульям. А глазами впился в привидение, не сводя с него взгляда. Я не мог повернуться к призраку спиной. Мне казалось, что тогда он кинется на меня сзади и схватит руками за горло. Это уж закон. К привидениям нельзя поворачиваться спиной. Они этого страшно не любят. Только стукнувшись задом об улей и услышав, как угрожающе загудели пчелы, я на миг оторвал взгляд от призрака, чтобы высмотреть путь для бегства. Продолжая все время пятиться, я перелез на ощупь через погребню. И уже когда зашел за свинарник, лишь тогда, в последний раз кинув взгляд на призрака, повернулся и задал стрекача. Загородку я перескочил с ходу, даже не зацепив верхней жердины. Такому рывку мог бы позавидовать даже колхозный жеребец Электрон. Я бежал по улице, все время оглядываясь, не гонится ли за мной безголовый призрак. И временами мне казалось, что сзади во тьме что-то белеет. Тогда я включал сверхзвуковую скорость, так что даже ветер в ушах уже не свистел. Я не мог идти спать в хату, но на дворе оставаться было боязно. Тогда я залез в сарай, где стояла наша корова Контрибуция, и зарылся там с головой в сено. Нужно было, чтобы рядом находилась хоть какая-нибудь живая душа, пусть даже коровья. Меня успокаивали ее сонные вздохи. Под эти вздохи я в конце концов и заснул.

Глава VI. Иду к Бардадыму. Бей! Нокаут! Мой триумф

И странно, несмотря на такие страшные происшествия, мне ничегошеньки не снилось в эту ночь, я спал как убитый. Заснул и как будто сразу же и проснулся. Было уже утро, и мать доила Контрибуцию. Когда я зашевелился, она сразу увидела меня и не удивилась, не ругала. Только насмешливо спросила: — Ну, как рыба? Что-то не вижу! Дед все-таки поверил моей брехне про ночную рыбалку с Бардадымом, а тот вечером так и не приходил. — Да-а-а, — махнул я рукой: не спрашивайте, мол, похвалиться нечем. И, выбравшись из сена, боком, пряча под рубахой аппарат, выскользнул мимо матери из сарая. К Бардадыму! Скорее! Пока он не пришел сам. А то подумает, что я и вправду украл. Может, уговорю. Все ему объясню. Все начистоту. Там же, в аппарате, доказательство. Ой, только б вышло что-нибудь на пленке! Только бы вышло! В голове у меня все вертелось, прыгало и переворачивалось… Бардадым, фыркая, умывался во дворе у колодца. Я тяжко вздохнул и решительно подошел к нему: — Гриша! Он поднял на меня мокрое лицо. Я протянул ему аппарат: — Бей, Гриша! Бей! Это я твой аппарат украл. Бей! — Я подставил ему свой нос и зажмурился, ожидая удара. Но удара не последовало. — Зачем брал? — пробасил Бардадым. — Привидение ночью снимал… На Горбушиной могиле. — Снял? — Снял. — Врё!.. — Во! — чиркнул я себя ладонью по шее. — А ну, идем проявим. — Идем, — пропищал я, еще не веря, что так легко отделался. На ходу вытираясь полотенцем, Гриша повел меня в хлев, где у него была оборудована фотолаборатория. Потом в полной темноте, хоть глаз выколи, он чем-то щелкал, шуршал пленкой, хлюпал в каких-то ванночках. Я только догадывался, что это он достает из аппарата пленку и закладывает в проявитель, промывает и снова закладывает уже в фиксаж. Я с трепетом ждал. Неужели ничего не будет? Наконец он отпер двери хлева и вышел, держа в руках мокрую пленку. Он сразу поднес ее к глазам, разглядывая. — Ну что? Что там? — так и подскочил я от нетерпения. — Да цыц ты! — скривился он и начал щуриться, вглядываясь в пленку. И вдруг закричал: — Есть!.. Есть, черт подери!.. Разрази меня гром, что-то есть!.. Вот черт!.. Лицо его было по-детски растерянным. — Дай! Дай! — схватил я его за руку. И он — в другой раз уж обязательно дал бы мне за это затрещину — покорно нагнулся, показывая мне пленку. Ой! Есть! Есть все-таки! Правда, не очень четко, даже очень нечетко, но есть! Виден белый силуэт Горбушиной часовни (негатив же!) и на нем темный силуэт — туловище, руки, а головы нет… Меня сразу охватило такое чувство, что и передать не могу. Вот есть русское слово «восторг». Так вот, этот самый восторг меня и охватил. И мне показалось, что я стою уже не на земле, а на какой-то воздушной подушке (как некоторые современные корабли). И эта подушка растет и поднимает меня все выше и выше. Ой, мама! Мамочка моя! Неужели это я совершил такое, чего никто на свете еще не делал: сфотографировал привидение, живое привидение сфотографировал! — А ну рассказывай, как это было! Только не ври, а то… — Бардадым поднес к моему носу кулачище. Но я спокойно отстранил его. Чего мне бояться? И чего мне врать? Я рассказал Бардадыму все, как было, даже как наперебой храпели племянник-одессит и свинья. — Чертовщина какая-то! Призрак! — пожал плечами Бардадым. — Какой, к бису, призрак? Нет никаких призраков! Какие могут быть привидения? Люди в космос летают, а ты — «призрак». И тут я ему рассказал про теорию Антончика Мациевского о вполне научном превращении, так сказать, по закону физики разума и души человеческой в привидение. — Чушь! — сказал Бардадым. — Околесицу какую-то несешь… Но в глазах его не было уверенности. Скорее неуверенность и растерянность. Бардадым не был отличником. Он больше умел работать руками, чем головой. И задурить ему голову было нетрудно. — А что ж это тогда, если не привидение? — спросил я. — Леший его знает! Может, кто-нибудь переоделся, чтоб тебя напугать. — А голову куда дел? Отрезал на время? И ног не было. Он будто в воздухе летал… Я же видел. — Ну, вот пусть пленка высохнет, отпечатаем — будет виднее. Внезапно из-за плетня высунулась голова Антончика Мациевского. — А? Что? Есть что-нибудь? Есть? — криво усмехнулся он. Я бросил на него убийственный взгляд и отвернулся. — Ну чего ты? Чего? Меня мать не пустила. Честное слово! Что я, виноват? Заперли в хате. Клянусь! Я молчал, не глядя на него. Тогда, обращаясь к Бардадыму, он снова спросил: — Есть что-нибудь? Есть? Да? Гриша! — Да, есть, — нехотя отозвался Бардадым. — Похоже на привидение, но кто его зна… — Гриш, а Гриш… Можно я гляну? Ну покажи, Гришенька! Можно я гляну?

Он так просил, что даже у меня не хватило бы духу отказать ему. — Иди, — сказал Бардадым. — Только смотри не залапай. Вот так бери, двумя пальцами за края. Вытянув шею, Антончик благоговейно начал разглядывать пленку. — У-у! Точно! У-у! Привидение! И вдруг со всех ног бросился со двора. — Ты куда? — Я сейчас! — уже с улицы крикнул он. Минут через десять у Бардадыма на дворе было полно народу. Все ребята с нашего конца сбежались сюда: и Вася Деркач, и Коля Кагарлицкий, и Степа Карафолька, и Вовка Маруня… Не было только Павлуши… Прыгали, как воробьи, вокруг Гришки Бардадыма и, отпихивая друг друга, без умолку гомонили: — А ну-ка, ну-ка! — Дай-ка я! — Да пусти, я гляну! — Да я еще сам не разглядел. — Ух ты! Вот это да! — Смотри-и! — Ох ты! Наконец пленка высохла, и Бардадым пошел печатать снимки. Я стал проталкиваться в хлев следом за ним, хотя мне там и нечего было делать. Мальчишки почтительно расступились, давая мне дорогу. Вася Деркач сунулся было тоже, но Бардадым, пропустив меня, молча отпихнул Васю и запер дверь. Гордость захлестнула меня до краев и даже выплеснулась наружу. Я с Бардадымом, а вы все — «отвали!» (как говорил Будка, наш киевский приятель). Бардадым вставил пленку в увеличитель, включил его — негативное изображение отразилось на фотобумаге. Затем выключил и погрузил бумагу в ванночку с проявителем. И в неестественном, каком-то цирковом освещении красного фонаря я вижу, как на фотобумаге действительно начинает проступать изображение темной Горбушиной часовни и белого привидения на ее фоне. Сердце мое на миг замерло, а потом забилось с удвоенной силой. Есть! Есть фотография призрака! Пусть теперь кто-нибудь скажет, что я вру. Вот! Вот! Вещественное доказательство! Самому Келдышу, президенту Академии наук, покажу, если нужно будет! Ур-ра! Когда мы вынесли еще мокрое фото во двор и показали ребятам, говорить они уже не могли. Они только молча переглядывались круглыми птичьими глазами и удивленно вытягивали рожицы. В боксе это называется «нокаут». Когда противник от меткого сокрушительного удара шлепается на землю и лежит, откинув копыта, как неживой… Такого триумфа среди мальчишек я еще не знал. Даже когда с Павлушей мы выкидывали разные штуки-трюки, и то я все-таки делил славу с ним. И для меня то была не целая слава, а полславы. Только теперь я понял что настоящая слава неразделима. Настоящая слава — это когда только ты, ты один пьешь ее целыми бочками, не давая никому ни капли. Вот наслаждение! Вот счастье. Эх, какая жалость, что нет сейчас здесь этого неверного Павлуши! Вот бы завертелся волчком, вот бы запрыгал, как карась на сковородке, от зависти. И где он ходит, черти бы его взяли! Наверно, водит где-нибудь кисточкой по бумаге, мазильщик несчастный. Ну ничего, он сегодня все равно узнает… Все равно! Я представил себе, как это будет, и по-настоящему, от всей души ему посочувствовал. Как он станет жалеть! Эх, дурень, дурень! А в общем — сам виноват.

Глава VII. Антончик старается вылезти на первое место. История Карафолькиной шишки. Атака бабки Мокрины. Атака отбита

Неприятно было только то, что своим подвигом я подтверждал философскую теорию труса и предателя Антончика Мациевского. А он уж крутится среди ребят и, захлебываясь от радости, выкрикивает: — А? Что я говорил! А? Что я говорил? Человеческий дух не может исчезнуть без следа. Он должен во что-нибудь превратиться. Абсолютно точно! По закону физики! Что я говорил?! Гляди ты, хочет вылезти на первое место! Червяк! Ну, меня так просто не оттолкнешь. — Ты бы, — говорю ему, вкладывая в свои слова как можно больше презрения, — лучше рассказал людям, как ночью бросил меня одного, как сдрейфил и не пришел. Теперь-то ты герой! Он сразу скапустился. — Да я… Да что… Меня мать не пустила… Я ж говорил… Что я, виноват? Ребята ехидно зафыркали. Антончик стал теперь уже не страшен. Он был уничтожен. Солнце моей славы безраздельно засияло на небосклоне. — Да… все на меня! — закусил губу Антончик. — Карафолька вон вчера сказал Грише, что это, наверно, ты аппарат украл, так ему ничего, а все на меня… Ладно, ладно… — Где уж «ничего»! — усмехнулся Бардадым. — Он свое получил. Больше ни на кого клепать не будет. Карафолька покраснел, как помидор, отвернулся и, согнувшись, стал чесать ногу (нога у него, вишь, зачесалась!). Вот оно что! Вот откуда та самая шишка на Карафолькином лбу! А Бардадым, оказывается, справедливый — не любит доносчиков. И злости на Карафольку у меня как не бывало. Никакого вреда своим доносом он мне не причинил, а слава моя от этого засияла еще ослепительней. — Ну-ка, идем к часовне, посмотрим, что там и как, — сказал Бардадым. И мы гуськом потянулись за ним на кладбище. И хоть сейчас было утро, сердце мое почему-то сжималось от страха, когда мы пробирались среди могил. После того как я увидел да еще и сфотографировал здесь привидение, это место стало для меня страшным даже днем. Возле Горбушиной часовни, ясное дело, никакого привидения мы не встретили. Вместо него по кладбищу ходила бабка Мокрина, двоюродная Деркачева бабушка, и рвала в мешок траву для кроликов. Вася тут же подбежал к ней и выпалил: — Баб Мокрин! Баб Мокрин! А Ява сегодня ночью тут привидение сфотографировал. — Свят! Свят! Свят! — осенила себя крестом бабка Мокрина. — Что ты такое болтаешь? Да воскреснет бог… Святая Варвара-великомученица, спаси и помилуй… — Точно! При чем тут ваша Варвара? Вот гляньте! — и, взяв у Бардадыма снимок, показал бабке. Та сначала долго его разглядывала, потом расспрашивала, а после торжествующе сказала: — Правильно! Оно самое! Привидение! Ну конечно! Ох, боже! Наконец-то! — И она радостно закрестилась. Мы удивленно переглянулись — чего это она? — Наконец-то! — повторила бабка Мокрина. — Может, хоть теперь вы не будете, ироды, насмехаться и издеваться над господом богом нашим. Может, хоть теперь поверите в существование силы духовной, бестелесной, божественной… Слава тебе, господи, что явил ты отроку Яве сие видение! Наконец-то! Счастливый ты, сынку! Дай боже, чтоб с твоей помощью повернули мы на путь праведный это стадо заблудшее. Благослови тебя матерь божья! Бабка Мокрина трижды перекрестила меня, потом вдруг наклонилась и поцеловала. Я отшатнулся и, споткнувшись о могильный холмик, чуть не упал. Щеки мои так и горели. Вот еще! Этого мне еще не хватало — чтоб меня к попам на службу вербовали! Чтоб я направлял пионеров в лоно церкви! Дудки! — Вы, бабушка, не так поняли. Никакого отношения к вашему богу это не имеет. Наше привидение не божественного, а научного происхождения, по закону физики. — Ну как же, ну как же! Это ты, сынку, не понимаешь! — кротко заулыбалась бабка Мокрина. — Привидение — оно привидение и есть. А если вы мне Николая-чудотворца по науке выведете, я обижаться не буду. Мне научный Никола тоже будет мил… Кто-то из мальчишек хихикнул. Один — ноль! Вела бабка Мокрина. Я весь напрягся. — Да… — махнул я рукой. — Нам некогда. Обратитесь в Институт кибернетики, пусть вам там выведут. Будете иметь полупроводникового Николая-чудотворца на транзисторах… Снова кто-то из ребят хихикнул. Один — один. Нужно было немедленно кончать дискуссию, пока бабка не набрала решающее очко. Не давая ей рта раскрыть, я затараторил: — Айда, хлопцы, к деду Саливону. Нужно с ним поговорить… Будьте здоровы, бабуся, кланяйтесь Варваре-великомученице! — Привет Николе на транзисторах! — тоненько подтявкнул мне Антончик Мациевский (ишь грех свой замаливает!). Ребята захохотали (много ли им нужно?). Ласковая улыбка сразу исчезла с лица бабки Мокрины, вместо нее появилась злобная гримаса. — Ах вы аспиды, ироды проклятые, черти болотные! Гореть вам в геенне огненной, богохульники сопливые! Чтоб вас чирьи облепили! Чтоб языки у вас к зубам приросли! Чтоб на вас икота напала! Чтоб вас язва извела! Чтоб вас черви источили! Чтоб вам в гробу перевернуться! Чтоб вам ни дна ни покрышки! Чтоб… Под эти нескончаемые бабкины проклятья мы направились к деду Саливону. Вот так бабка, ну и ну! Ведь только что была такая хорошая, тихая да ласковая. А теперь слышь как лается! Нехорошо, бабуся. Два — один в нашу пользу. Когда мы уже вошли во двор к деду Саливону, Карафолька сказал: — Только если ты серьезно к деду, то их сейчас никого нету. Сегодня в шесть утра все пошли на автобус. В Камышовку поехали, на свадьбу. Дедова сестра внучку замуж выдает. А что ты хотел? — Да ничего особенного. Просто он тут живет… Может, что-нибудь знает. И вообще… — М-да! — задумчиво проговорил Бардадым. — Ну что ж, идем! Тут нам делать нечего. Пока что картина туманная, картина неясная. Одно могу сказать: за аппарат свой я ручаюсь — он зафиксировал то, что было. А что там было — этого уж я не знаю.Глава VIII. «Два цвета мои…» «Иди отсюда!» — говорит мне Павлуша. Вторая атака бабки Мокрины

Теперь главное состояло в том, чтобы, пока я на коне (ведь вы же знаете, в жизни все бывает), про мой всемирно-исторический подвиг как можно быстрее узнал Павлуша. Чтоб он раскаялся в своей измене, заплакал бы и чтоб я мог его простить и мы помирились. А то, честное слово, это мне уже страшно надоело… Но как сделать, чтобы он узнал? Его и не видно нигде. Конечно, кто-нибудь из ребят ему в конце концов расскажет, но когда? Это может быть и завтра, и послезавтра, и через три дня. Не просить же кого-нибудь специально. И не пойдешь ведь сам докладывать. Во! Гребенючка! Нужно действовать через нее. Нужно как-нибудь между прочим ей рассказать, а уж она ему все в точности перескажет. Главное — между прочим. Чтоб она не догадалась, что это специально. Гребенючка жила на улице Гагарина, которая тянулась от автобусной остановки до самой речки. Расставшись с ребятами, я побежал на эту улицу. Гребенючку я увидел еще издалека — она копалась в огороде. Беспечно помахивая прутиком, я прошел мимо ее двора, отвернувшись в другую сторону и даже не взглянув на нее. Главное — «между прочим». Чтоб она не догадалась… Пройдя несколько хат, я повернулся и пошел назад. Она меня не замечала. Дойдя до автобусной остановки, я опять повернул в сторону речки. Теперь я уже негромко насвистывал что-то бодренькое. Она не слышала. Потому что даже головы не подняла. Пройдя несколько хат, я повернул назад. Теперь я насвистывал уже громче. Но она все равно не слышала. Дойдя до автобусной остановки, я снова повернул назад. Главное — «между прочим», чтоб она не дога… И я уже в полный голос пел песню:

— Не тревожься, ангел, радоваться надо, а не грустить. Ведь тебе одному явилось видение, тебе сей знак, на тебе перст указующий. Ты один сподобился. Значит, ты не такой, как все. Я сдвинул брови — ишь куда хватила! Она это сразу заметила. — Ну чего уж надулся, как мышь на крупу? Думаешь, бабка тебя агитирует, хочет в монахи записать? Да оборони бог! Будь пионером, стучи себе в барабан, дуди в трубу. Когда ж еще в барабан стучать, как не в твои годы… Но… не так оно в жизни все просто, как кажется, как по радио о том говорят. Ох, как много еще такого, чего люди и не знают! Вот, вишь, ты привидение живое сфотографировал… И как знать, может, кто-нибудь и докажет, что это высшая сила, которую мы, старые люди, богом называем. Ведь нельзя же, сынку, еще ничего не зная, посрамлять то, во что люди веками верили. Нельзя. Пока что вся история точно по Библии идет. Вот ты же не читал, сынку, Библию? Не читал? Я отрицательно покачал головой. Стыдно признаться, я еще «Миколу Джерю» не читал, который по программе требуется, не то что Библию. — Вот видишь а кричишь: «Передайте привет Варваре-великомученице»! А ты бы спросил сперва, что это за Варвара, почему она великомученица, за что муки приняла и чем людям помогала… Господи, сохрани и помилуй! — Бабка перекрестилась. У меня голова шла кругом. Я чувствовал, как твердый материалистический грунт, на котором я стоял всю свою сознательную жизнь, зашатался подо мною. Не то чтобы я сразу поверил в бога, нет, но какая-то неуверенность скользким червяком заползла мне в душу, тревога и растерянность завладели мной. Я чувствовал, что если сейчас же не перебью бабку Мокрину, позволю ей говорить дальше, не спрошу ее о чем-нибудь, то может случиться страшное — свет перевернется для меня, и я стану другим, не таким, как был до сих пор, не таким, как все ребята. И великий страх охватил меня. — Бабушка, — сказал я, еще не зная, что спросить, и боясь, что она снова заговорит, — бабушка… а скажите мне, пожалуйста… — Что? Что, голубчик? — Беззубый бабкин рот растянулся до ушей в льстивой улыбке. — А скажите… э-э… привидения только на кладбищах бывают? А? Но она не успела ответить. Издалека, с конца улицы, послышался крик моей сестренки Иришки: — Ява-а! Иди, тебя дед кличе-ет! Я как-то облегченно взглянул на бабку Мокрину и пожал плечами — простите, мол, зовут. — Ну, беги, беги, — кивнула бабка. — И приходи ко мне. Я тебе все расскажу, что тебя интересует, и яблочками попотчую. Знаешь, какие у меня яблочки? И фотографию эту захвати. Я ее показать хочу… — Ага! — бросил я уже на ходу и что есть духу пустился наутек. Я так от привидения не бежал, как от бабки Мокрины. Дед Варава встретил меня хмуро: — Где бегаешь не евши, ветрогон? Черти тебя носят? Все остыло. И, уже хлопоча возле стола, скосил вдруг на меня свой мутный, но всевидящий глаз. — Ты что там такое снова отмочил? A-а? Говорят, сатану какую-то открыл? Нечистую силу сфотографировал… Ой, гляди, доиграешься… Заберут тебя в приют, в лагерь для малолетних… Голову людям брехней морочишь… — Да дедушка… Вот честное слово!.. — И я, захлебываясь, рассказал ему все, как было. Дед выслушал внимательно, не перебивая, долго разглядывал фотографию, потом покачал головой: — Насчет физики, насчет Ломоносова не скажу, не знаю, а насчет привидений — ярунда… Не верю. Я ведь сам когда-то в детстве… с хлопцами… — Ну-у! И вы? И что же?! — Да что ж… Ничего. И не один раз — трижды ходили. — Но ведь фото же! — Ну и что ж? Должно быть, что-нибудь там в пленке засветилось. Или, может, кто-нибудь из хлопцев подшутил, разве я знаю… — Нет! — убежденно сказал я, потому что точно знал, что не засветилось, иначе бы в глазах у меня засветилось. А из ребят никто не мог подшутить, гарантия. — Ну, уж не знаю, что там такое, — рассердился дед, — но не привидение! Восемьдесят лет живу на земле и ни одного привидения не встретил, а он, от горшка два вершка, и уж гляди ты… Если бы по твоему закону физики все после смерти превращались в привидения, то их бы уж столько развелось — негде бы и курице клюнуть. — Да что? Думаете, мне это очень нужно! — воскликнул я. — Я и сам не хочу, но ведь…

Глава IX. Отец Гога

И правда, мне уже теперь хотелось, чтоб вся эта история оказалась «ярундой». Меня это стало угнетать. Особенно бабка Мокрина с ее разговорами. Мокрина была в нашем селе церковным начальством. Все богомольные старушки крутились вокруг нее. Церкви в нашем селе нет. Церковь в Дедовщине, в четырех километрах от нас. Служил там отец Георгий. И бабка Мокрина была его заместителем у нас в Васюковке: собирала деньги на храм, созывала старушек на собрания, ну, и всякое такое. Отца Георгия с легкой руки деда Саливона все атеисты звали Гога. Когда-то в нашем селе отдыхал художник Георгий Васильевич, которого жена называла Гога, вот с тех пор дед Саливон и окрестил этим именем отца Георгия. И оно к нему прилипло — не оторвешь. Дед Саливон, как выпьет, любит вести с батюшкой антирелигиозные беседы. Он тогда говорит: «Пойду с Гогой побалакаю… Пусть мне Гога расскажет про бога». Берет бутылку, садится на велосипед и, выписывая кренделя, едет в Дедовщину. Отец Гога выпивки не чурался, а в антирелигиозные беседы не вникал. Выпить он мог, как добрый молотильщик, и не пьянел. После этих диспутов дед Саливон говорил: «Специалист! Ну и специалист этот Гога! Хитрый, как змий! Он же сам в бога не верит. А говорит — как поет. Просто должность ему, видно, нравится. Спе-ци-а-лист!» «Должность» у отца Гоги была и вправду ничего себе. Сперва он имел простой мотоцикл, затем мотоцикл с коляской, потом «Запорожец», потом старый «Запорожец» поменял на новый, а теперь, говорят, записался в очередь на «Жигули». С прихожанами ладить он умел. Службу божью вел по-прогрессивному. Изучал науку, все ее достижения, выписывал журнал «Знание — сила» и двенадцатого апреля каждый год служил молебен в честь космонавтов. И разговоры бабки Мокрины — все это, конечно, от отца Гоги. Я не успел еще позавтракать, как во двор к нам зашли трое восьмиклассников. Я плохо их знал — они были не с нашего конца. — Ну, расскажи, что там… Как? Оказывается, Бардадым размножил фотографию и пустил ее по селу. И началось… Рип-рип!.. Рип-рип!.. Калитка наша не закрывалась. Только я кончал рассказывать, как снова приходилось начинать сначала. Наконец я не выдержал. Схватил удочки — и дёру. Махнул в плавни. А когда вечером воротился, то увидел, что возле наших ворот стоит машина. Я не стал догадываться, чья эта машина, — к моей маме, депутату, часто приезжали из района и даже из области, но, зайдя во двор, я так и присел: под яблоней рядом с дедом Варавой сидел… поп Гога. Я хотел броситься назад, но было уже поздно — меня заметили. — A-а, рыбак, — приветливо улыбнулся мне отец Гога. — Здравствуй! Я замер. Ну, сейчас начнет, как бабка Мокрина: «Славен еси, отроче… видение, что тебе явлено… Варвара-великомученица, сохрани, спаси и помилуй…» Да еще при деде. Хоть крестись и уноси ноги! Но он не начинал. — Ну-ка, показывай улов, — сказал он весело и, взяв у меня прут с нанизанной на нем рыбой, начал разглядывать: — О, три чехони, подлещики, устирочка, ерши… носачи и обычные… краснопер, язик… О! И линек один даже есть… Молодец! Знатная будет ушица. Здорово клюет? На что ловил? На червяка, мотыля, на хлеб… или, может, на тесто? А? — На червяка… красненького, — едва-едва выдавил я из себя, настороженно глядя на него: когда же он начнет? Но отец Гога только взглянул на меня внимательно своими серыми прищуренными глазами и вдруг поднялся: — Ну, пойду. Спасибо за воду. Будьте здоровы. И пошел к машине. Когда он отъехал, я бросил удивленный взгляд на деда: — Что такое? Чего он хотел? — Кто его зна… Воды попросил… в радиатор залить. Говорит, выкипела… Чудно́! И почему обязательно к нам? Недалеко отсюда на улице колодец, и ведро там есть. Неспроста. Ой, неспроста этот Гога заехал! И как он посмотрел на меня! Насквозь взглядом прошил. По глазам видно было, что все-все знает. И оттого, что он ничего не сказал, еще как-то тревожнее стало. У меня было такое впечатление, что он не хотел говорить при деде. Он как-то так на меня смотрел, будто у нас с ним было что-то общее и от деда хранимое в тайне. И взглядом своим он будто сказал: ничего, мы потом потолкуем. О господи! Ведь это выходит, что я заодно с попом Гогой! Заодно с бабкой Мокриной и всеми богомольными старушками. Заодно с этими грязными небритыми алкоголиками, которые побираются в Дедовщине у церкви и примазываются к богу, чтобы легче было выпрашивать на похмелье. А если я заодно с попом Гогой, то, значит, против родной мамы, депутата и передовика, которая всегда сидит в президиуме; против Галины Сидоровны, которая проводит в селе антирелигиозную пропаганду, против всей науки во главе с академиком Келдышем. И все из-за того, что я, болван, сфотографировал привидение, черт бы его побрал со всеми потрохами! И теперь поп Гога не отцепится от меня. Он может поймать и запутать меня в свои сети, как запутал он десятиклассника Валерия Гепу из Дедовщины, который, не пройдя по конкурсу в гидромелиоративный, поступил в духовную семинарию и теперь учится на попа. Так и я… Павлуша станет художником, Гребенючка тоже, Карафолька академиком, Коля Кагарлицкий артистом, Вася Деркач фининспектором, а я… монахом. С длинными грязными патлами и реденькой бороденкой. В черной замызганной рясе и с крестом на шее. Мысли роились и гудели в моей бедной голове, как пчелы в улье. Это ведь еще и маму могут из-за меня из депутатов выставить… А что ж? Какой же она депутат, если ее сынок с крестом ходит! Хорошо, что хоть она не видела попа Гогу у себя на дворе. Сегодня партийное собрание, и они с отцом придут, наверно, поздно. Сидит себе в президиуме и не знает, бедняжка, какие черные тучи собираются над ее головой. Нет! Не-ет!.. Нужно спасаться. Нужно что-то делать. Нужно людей звать на помощь. Прежде всего нужно идти к деду Саливону. Поговорить с ним, расспросить, может, он что-нибудь видел, замечал, это же все-таки возле него, почти у самой хаты в саду. Не мог же он никогда ничего не замечать. И вообще, нужно, может быть, какую-нибудь комиссию создать — пусть разрешают сообща эти сложные научные вопросы. А то спихнули все на меня одного. Но прежде всего — завтра с утра к деду Саливону. С таким твердым решением я и заснул.Глава X. Я навещаю деда Саливона. Самые невероятные чудеса

Дед Саливон сидел на завалинке и крошил в деревянное корыто картошку для свиньи. Голова его была обмотана мокрым полотенцем, и вода с полотенца текла по лицу, свисая сияющими каплями на седых усах. Дед кривился и стонал. «Это же он на свадьбе перепил», — догадался я. Еще, чего доброго, турнет и разговаривать не станет. — Здравствуйте, диду, — несмело поздоровался я. Он не ответил, только кивнул. — Похмелиться бы вам, — сочувственно сказал я. Он, застонав, отрицательно покачал головой. Я вспомнил — дед Саливон никогда не похмелялся: где-то он вычитал, что похмеляются только алкоголики, и с тех пор всегда стойко переносил похмелье. Я топтался на месте, не решаясь заговорить. Он вопросительно взглянул на меня и наконец раскрыл рот: — Тебе что? Меду? — Да нет! Нет! — А что? — Да вы же плохо себя чувствуете… — Ничего. Что тебе? — Да хотел кое-что рассказать да расспросить… — Рассказывай. И я рассказал деду все и показал фотографию. Дед Саливон выслушал меня внимательно, потом посмотрел прямо в глаза и сказал: — Я знаю. Я тоже все видел. У меня на затылке онемела кожа. — И вы… тоже… видели… привидение? — Видел, — спокойно сказал дед Саливон и поднялся. — Идем! «Значит, правда, — в отчаянии подумал я. — Значит, привидения действительно существуют. Значит, после смерти человека человеческий дух по физическому закону Ломоносова — Лавуазье на самом деле превращается в привидение… И не миновать мне сетей попа Гоги. Придется, как видно, быть монахом». Дед Саливон повел меня в сад. Возле ульев остановился. — Тс-с! — приложил он палец к губам, потом показал на часовню: — Смотри. В черном проеме наполовину открытых дверей часовни в глубине что-то белело. Но нельзя было различить, что именно. И вдруг оттуда послышался сухой, какой-то деревянный стук. «Кости! — похолодел я. — Мертвец встает». Белое из темноты начало приближаться к дверям — вырисовывалось все четче, четче, четче… И вот в дверях появился… аист. — Ясно? — усмехнулся дед Саливон. Аист! Так вот оно что! И стук — это же стук аистовым клювом. Значит, не привидение, а аист. Самый обычный аист. Тьфу ты! Так это же здорово! Это же прекрасно! Вот и никаких привидений не существует. И не нужно мне становиться монахом. И поп Гога может теперь оставаться с носом. Ур-ра! Диду! Дайте я вас поце… Но что это? Я приглядываюсь и вижу, что аист… без головы. Шевелится, переступает ногами, а головы нет. Только туловище, крылья и ноги. «Наверно, он спрятал ее под крыло, — решил я и подумал: — А может ли человек спрятать голову под крыло… то есть под мышку?» И почему-то решил, что может, и подумал: «Вот, наверное, привидение без головы именно так и получается». Я пристально всматриваюсь в аиста и вдруг замечаю, что нет — на самом деле нет головы. Вон там, где должна начинаться шея, — ровное место. Если бы он спрятал голову под крыло, то хоть шею было бы видно, а так… — Диду, — спрашиваю я, пораженный, — диду, а где же его голова? — Что? Голова? — будто не понимая, переспрашивает дед Саливон и вдруг со стоном хватается за свою голову: — Ой, голова! Голова! — Что с вами, диду? — пугаюсь я. — Ой! Так болит, так болит, что не могу! Нет! Лучше уж совсем без головы! — говорит дед и вдруг, схватив себя руками за голову, срывает ее с шеи и швыряет в кусты. И голова его катится по земле, тяжело подскакивая, как арбуз. Точь-в-точь как арбуз! У него же много арбузов на баштане… Я замираю от страха. А дед стоит рядом — без головы, в белой рубахе — и размахивает руками. Видно, он что-то говорит, но я не слышу его, ведь он без головы. И тут я смекаю, что дед Саливон — призрак. Тот самый призрак, которого я видел позавчера ночью. И вдруг я еще замечаю, что ульи, возле которых мы стоим, — не ульи, а… гробы… Пять присыпанных землею трухлявых гробов. Внезапно крышка одного из них заскрипела, поднялась, и оттуда высунулась… голова попа Гоги. — Здравствуй, рыбак! — И поп Гога захохотал: — Го-га-га!.. Го-га-га!.. А ты уже думал… Вот тебе, вот тебе, во-от! — И он показал мне кукиш. Потом сразу стал серьезным, помрачнел и молча поманил меня крючковатым пальцем. И подвинулся в гробу, давая мне место. Тут я увидел, что в гробу рядом с попом Гогой уже лежит… Павлуша. Неподвижный, с закрытыми глазами. И невыразимый страх, не столько за себя, сколько за друга, который, верно, уже не живой, охватил меня. Я хочу крикнуть, хочу кинуться к Павлуше — и не могу. Что-то на меня наваливается, наваливается, становится все больше и больше… Я задыхаюсь, задыхаюсь… и просыпаюсь.Глава XI. Я навещаю деда Саливона теперь уже наяву. Вот оно что!