История и легенды древнего Рима [Марианна Владимировна Алферова] (fb2) читать онлайн

- История и легенды древнего Рима (и.с. Древний мир) 3.7 Мб, 364с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Марианна Владимировна Алферова

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Алферова Марианна

ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕГО РИМА

ЧАСТЬ I

ПРАВЛЕНИЕ ЦАРЕЙ

Глава 1 Рем, Ромул, Волчица и Марс 753-716 гг. до н. э

Ромул сказал: «Здесь будет город». «Город, как солнце», — ответил Рем.Первые страницы римской истории, впрочем, как и последующие, похожи на миф. Предание гласит, что после падения Трои лишь одному Энею с горсткой соратников удалось спастись. На кораблях они достигли западных берегов Италии. Беглецы поселились в Лации. Как любой народ, доведенный войной до нищеты и отчаяния, троянцы занялись грабежом. Они угоняли у аборигенов скот, чем вызвали законное возмущение пострадавших. Царь Латин (согласно поэту Вергилию — сын бога Фавна и нимфы Марики, то есть происхождения божественного), вышел с оружием против пришельцев. Но сражения не состоялось, враги примирились, и царь Латин выдал за Энея свою дочь Лавинию. Эней основал городок, назвав его именем жены. Вскоре у них родился сын Асканий. Одни историки верят, что эти события имели место, другие считают их мифом. Однако археология вновь и вновь подтверждает один и тот же факт: людская фантазия бедна на выдумки. А римляне, какими мы их знаем в более позднее время, никогда не увлекались абстракциями. Можно предположить, что некоторые реальные факты эта история хранит, тем более, что при раскопках в Италии найдены доказательства древности культа Энея. Главное затруднение: Троянскую войну историки относят к 1194–1184 гг. до н. э., в то время как датой основания Рима принято считать 753 г. до н. э. То есть между этими событиями более 400 лет, о которых нет ни письменных источников, ни мифов. Лакуну между Энеем и Ромулом римские историки пытались заполнить сообщениями: «От Аскания родился Сильвий, от Сильвия Эней Сильвий» и так далее до появления на свет царских сыновей Нумитора и Амулия. С распри этих братьев и начинается история основателей Ромула и Рема. Итак, два брата царствовали в Альбе-Лонге, городе, основанном сыном Энея Асканием. Старший, Нумитор, был человеком благородным, ну а младший, Амулий, — злодей. Царский трон наследовал положительный Нумитор, Амулию достались в наследство деньги. Власть без денег всегда ненадежна, и богатый Амулий сверг своего старшего брата. Чтобы никто не мог оспаривать его права, он убил сына Нумитора, а дочь его, Рею Сильвию, сделал весталкой (в этом сообщении нет анахронизма, ибо культ весталок был заимствован Римом из Альбы-Лонги). Однако, как всегда, все планы расстроила женщина. Несмотря на данный обет безбрачия, Рея Сильвия родила двух здоровых и бойких мальчуганов. При этом заявила, что родила детей от самого бога Марса. Ходили, правда, слухи, что Амулий надел доспехи, выдал себя за самого Марса, пробрался к племяннице и обесчестил ее. Даже если дело было именно так, рождение детей не входило в планы Амулия. Царь велел бросить младенцев в реку — мотив, встречающийся и в других мифах, уже не римских. Слуга, которому поручили совершить злодеяние, придя на берег Тибра, увидел, что река разлилась. Лодки у него не было, на глубину он лезть боялся, потому бросил малышей у берега — решил, что дети все равно погибнут. Но малыши выжили. Вода вскоре схлынула, пробегавшая мимо волчица накормила орущих человеческих детенышей своим молоком. Потом младенцев нашел свинопас, принес подкидышей к себе в хижину и воспитал как своих сыновей. Мальчиков назвали Ромулом и Ремом. Братья выросли сильными и смелыми, но не питающими склонности к ремеслу свинопаса. Они собрали в окрестностях буйную ватагу, свергли с престола Амулия и возвратили Альбу-Лонгу своему деду. Сами же решили основать новый город. Поскольку братья были близнецами, равными по возрасту и силе, то между ними тут же начались разногласия. Первым делом стали спорить, где основать город. Ромул предлагал поселиться на Палатинском холме, а Рему больше нравился Авентин. Спор разрешили с помощью птиц. Братья сели подальше друг от друга и стали ждать знака свыше. Рем первым увидел в небе шесть коршунов, а Ромул — немного погодя — двенадцать. Все решило количество пернатых — Ромул победил. Поговаривали, что Ромул обманул брата, но правдивая или придуманная позже цифра двенадцать магическим числом вошла в историю Рима. Со временем ее стали трактовать вполне однозначно: двенадцать птиц, увиденные Ромулом, означали двенадцать веков могущества Рима. Предсказание сбылось: Рим действительно просуществовал двенадцать веков. Ромул, выиграв спор (или удачно обманув брата), приступил к закладке города. Город был основан по древнему этрусскому обряду: в плуг запрягли корову и быка, Ромул пропахал борозду — померий — вокруг Палатинского холма. Поднятый плугом пласт отворачивали вовнутрь, ни одному комочку земли не дозволяли упасть наружу. Это была черта будущей стены. Там, где надлежало построить ворота, плуг поднимался, и борозда прерывалась. Стены города считались священными, переступать через борозду нельзя никому. Рем, несомненно, знал о благоговейном отношении окружающих к проводимому обряду, и все же перепрыгнул через сакральную черту, желая хоть как-то уязвить бра-та-победителя. Возможно, он полагал, что ссора кончится парой зуботычин и разбитыми носами. Но в восемнадцать лет трудно рассчитать все последствия неосмотрительных поступков. Дело кончилось смертоубийством. Ромул убил Рема. (Заметим в скобках, что археологи на Палатинском холме в самом деле обнаружили остатки поселения, датируемые VIII веком до н. э. Более того, в 1985–1987 гг. были раскопаны остатки стены — той самой, о которой говорит предание. Нижняя, самая древняя часть стены опять же относится к VIII веку до н. э. Найдены были также следы рва, окружавшего стену.) Вернемся к легенде. Избавившись от брата, Ромул стал полновластным правителем нового городка. Земли у него было много (по масштабам того времени), людей мало, юный правитель стал принимать под свое покровительство всех желающих, в том числе беглых рабов и преступников. В итоге в Риме собралась буйная ватага молодых и одиноких мужчин. Сорвиголовы пытались посвататься к девушкам из соседних городков и деревень, но всюду получали отказы: римляне в те годы считались неперспективными женихами. Среди тогдашних обитателей Рима нашлась лишь сотня парней, которые знали своих отцов. Их назвали «патрициями», из них основали совет старейшин — сенат[1].Н. Гумилев

Капитолийская волчица. VI в. до н. э.

Тогда Ромул и его друзья решили прибегнуть к хитрости. Они пригласили на праздник соседей-сабинян[2]. Соседи прибыли в Рим с женами и с детьми — посмотреть на новый Город и попировать. Но праздник завершился совсем не так, как рассчитывали гости. По условному знаку римляне набросились на молодых девушек и, схватив добычу, потащили по домам. Поскольку римляне были при оружии, а сабиняне — нет, то разъяренным отцам и братьям осталось только одно — бежать. Если верить легенде, похитители вели себя более чем галантно и первым делом заявили, что захватили девушек исключительно с честными намерениями, то есть для заключения законных браков и обретения потомства — обещания, которые во все века звучат наисладчайшей музыкой для женского уха. Сабинянкам были даны и другие обещания: женщины не должны делать тяжелой работы по хозяйству, задача будущей хозяйки — следить за домом, лелеять мужа, воспитывать детей, а из обязанностей не столь приятных — прясть шерсть. Ко всему тому римляне обещали женщинам всегда оказывать знаки уважения: мужчины должны при встрече пропускать женщин вперед, в их присутствии не говорить скабрезности. Девушки не могли устоять, и дело закончилось многочисленными свадьбами.

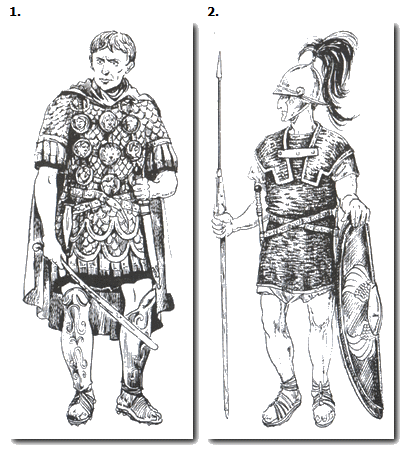

Ликторы. Прорисовка с колонны Марка Аврелия

Через год сабиняне вернулись уже с оружием в руках. Не для того, чтобы отбить дочерей — через год это было делом бессмысленным, — ас тем, чтобы отомстить за прежнее поражение. В окрестностях сабиняне набрали в свое войско всех, кто надеялся на легкую добычу, и подступили к Городу. Поначалу им удалось захватить крепость на Капитолии[3]. Затем противники сошлись в низине между холмами. Битва происходила на месте будущего форума: сабиняне наступали с Капитолия, римляне отступали к Палатину. Поначалу сабинянам удалось опрокинуть римлян, Ромул был ранен в голову, но сумел остановить бегущих. Впоследствии он приписал этот подвиг Юпитеру: бог откликнулся на призыв молодого царя и вселил в сердца бегущих мужество. В этом месте потом был построен храм Юпитера Статора (Юпитера Останавливающего). Командовавший сабинянами Меттий Курций пустился бежать, конь понес его, и лошадь Курция увязла в трясине — на месте будущего центра мира находилось самое обычное болото, которое жители маленького городка использовали под свои нужды — в качестве кладбища. Неизвестно, чем бы кончилась битва, если бы не вмешались женщины. Сражение показалось им совершенно бессмысленным: отцы и братья не пришли освободить их сразу после похищения, а теперь зачем-то явились, чтобы обратить любимых дочерей и сестер во вдовиц. Мужчины вняли доводам женщин, и бывшие враги примирились. Решено было, что сабиняне переселятся в Рим, городом будут править два царя — Ромул и царь сабинян Тит Таций. К сотне римских патрициев добавилось еще сто, избранных их числа сабинян. Совместное правление длилось недолго. Спустя несколько лет Тит Таций был убит, но Ромул, по всей видимости, не особенно опечалился из-за этого и не спешил отомстить за царя-соправителя. Постепенно характер властителя стал меняться, он все больше и больше отдалялся от остальных, стал носить трабею с пурпурной каймой[4], завел для себя специальное курульное кресло[5], в котором мог сидеть только он; теперь перед ним всегда шествовали ликторы со связками прутьев (фасциями) на плечах. И плащ с каймой, и кресло, и ликторы — все это символы власти, заимствованные у этрусков. Ромул уже не советовался с сенатом, принимая решение, патриции обладали единственным преимуществом перед остальными: первыми узнавали, что решил царь. Смерть Ромула окутана тайной. Якобы в 717 г. до н. э. он производил смотр войска. Внезапно поднялась буря, ударила молния, и густая туча опустилась на землю — все атрибуты перехода бога из одного мира в другой были налицо. Ромул исчез. Его подданные стояли растерянные и испуганные. Однако ходили слухи, и слухи, надо полагать, упорные, что отцы-сенаторы, недовольные правлением Ромула, убили царя в храме, тело расчленили и вынесли по частям под одеждой. «Кто видел настоящее, тот уже видел все, бывшее в течение вечности, и все, что еще будет в течение беспредельного времени. Ибо все однородно и единообразно», — напишет император Марк Аврелий много лет спустя.

Одушевленный мир

Римляне верили, что каждый дом, каждая деревушка, каждый город и, наконец, народ — все имеют своего гения-покровителя. Гению Рима на Капитолии был посвящён щит с надписью «Или мужу, или женщине». Имя и пол хранителя Рима скрывалось от врагов. Воинские части, коллегии ремесленников находились под присмотром своих покровителей. Нет места без гения. Мир одушевлен. Животворный дух пронизывает все и вся. Божественна не только созревающая нива, но и сам процесс созревания. Первоначально гений был божеством прародителя рода, позднее трансформировался в бога мужской силы. Считалось, что гений рождался вместе с человеком, а после его смерти по одной версии исчезал, по другой — оставался возле могилы умершего. Гении знаменитых римлян обретали бессмертие. Гений руководил всеми действиями человека, отвечал за деторождение и увеличение семьи, в свой день рождения римлянин приносил своему гению в жертву цветы, плоды, совершал воскурения и возлияния. В честь гения устраивался пир, на который приглашались ближайшие друзья. Все значительные события в жизни римлянина также отмечались жертвоприношением его гению. Символом этого «смертного бога» считалась змея. Изображался гений в виде юноши с рогом изобилия и чашей в руках. Клятва гением хозяина считалась для раба священной, а клятва гением императора была священной для всех римлян. Нарушение такой клятвы приравнивалось к оскорблению величия. Культ гения императора ввел Октавиан Август. При жизни императора божественные почести воздавались только его гению, после смерти — обожествленному императору. Гений императора почитался вместе с Ромой, богиней Города. Юноны считались духами-покровительницами римских женщин. Как и гении, эти духи появлялись на свет в момент рождения и исчезали после смерти. В день своего рождения римлянка приносила в жертву своей покровительнице цветы, плоды, воскурения и возлияния. Главной среди этих божеств считалась богиня Юнона. Во время родов рядом с кроватью роженицы зажигали свечу, ибо считалось, что в момент прихода нового человека в наш мир присутствует особенное божество «Светоносица». Едва малыш вступал в этот мир, как его встречал целый рой божеств: Диспитер даровал ему свет, Витумн — жизнь, Сентин — чувства. В древнейшем периоде истории Лация богов не изображали в виде людей. В храме или святилище устанавливали делубрум — символ бога. Юпитер, как правило, изображался в виде каменной стрелы (молнии), Марс — в виде копья, Церера — в виде хлебного колоса. Бога могли символизировать простая палка, кусок кремня или очищенное от коры дерево. Нума Помпилий подтвердил запрет чтить бога в образе человека или животного законом. Во всех храмах устанавливали только делубрумы. В те времена храм считался домом бога и не был приспособлен для массовых религиозных мероприятий. Для жертвоприношений рядом с храмом устанавливали жертвенник. Закон Нумы продержался около 170 лет. Только при последних царях в храмах Рима стали появляться скульптурные изображения богов. Вся жизнь римлянина от рождения до смерти была накрыта причудливым кружевом обрядов. Огонь нельзя гасить: он живой и должен умереть сам, когда иссякнет масло в светильнике. Многие из этих обрядов становились покровом для уважительного или снисходительного отношения друг к другу. Полагалось, к примеру, вставая из-за стола, что-нибудь непременно оставить в дар ларам. Хотя хозяева прекрасно знали, что эти остатки съедят слуги. В Кельнском музее хранится плита с посвятительной надписью: «В честь божественной императорской семьи и гения объединения кухонного персонала», — гласит посвятительная надпись. Право же, готовить становится проще, когда тебе помогает гений.Храм Юпитера Статора

Святилище Юпитеру Статору посвятил по обету Ромул. Но храм был построен только в 294 г. до н. э. консулом Марком Атилием Регулом по обету во время Третьей Самнитской войны. Храм был целиком реставрирован при Августе или Домициане. В I веке н. э. около храма Юпитера Статора была воздвигнута арка Тита.Глава 2 Нума Помпилий — царь, говоривший с богами 715-672 гг. до н. э

После гибели Ромула (или его перехода в божественное состояние) начались среди сенаторов ссоры. Сабиняне хотели выбрать царя из своих. Римляне — сами бывшие разбойники и беглецы темного происхождения — не желали терпеть повелителя из другого племени. После долгих споров нашли не слишком удачный выход: править должны были десять сенаторов пять дней, потом их сменяли следующие десять. Злоупотреблять властью при такой системе правления невозможно, но и править — невозможно тоже. Хаос продолжался целый год. Разумеется, народ был недоволен. А народ в Риме был не безмолвный, а буйный. Сенаторы наконец поняли, что коллективное правление может кончиться катастрофой. Решено было обзавестись правителем. Царя доверили избрать римлянам, но с одним условием — он должен быть из числа сабинян. Римляне захотели пригласить на царство Нуму Помпилия из города Кур. Нума известен был не громкими победами в сражениях, а своей мудростью. Почему воинственные римляне выбрали правителем мудреца — неизвестно. Нума, как и Ромул, считается царем легендарным — ни надписей с его именем, ни каких-нибудь упоминаний современников не сохранилось. Нуме шел уже сороковой год, когда прибыли из Рима послы звать его на царство. Он поначалу отнекивался, мотивируя свой отказ тем, что молодому Городу нужен молодой царь-воин, а не умудренный годами философ, который ненавидит насилие и войну. Но кандидатура Нумы устраивала обе враждующие партии, послы вновь и вновь уговаривали сабинянина стать царем. Тот, наконец, согласился. Приняв власть, Нума первым делом распустил отряд телохранителей, которые прежде служили Ромулу, заявив, что охрана ему ни к чему, он не может царствовать над теми, кому не доверяет. Ромул почти все время своего правления был занят войной с соседями, Нума же занялся устройством общественной жизни и, прежде всего, установлением религиозных обрядов. Он построил храм двуликого Януса в виде двойной арки с воротами с каждой стороны. Ворота открывались во время войны и запирались в мирное время. Нума первым делом запер ворота. Кстати, по одной из трактовок этого обряда, открытые ворота означали, что всех ушедших на войну Рим ждет назад, домой. Затем Нума назначил каждому богу определенных жрецов и учредил культ Весты. Он также избрал жрецов-салиев для служения Марсу Градиву. Салиям были доверены священные щиты. На самом деле священным был лишь один из щитов — его по преданию сбросил с неба сам Юпитер в дар благочестивому царю во время чумы, — и тут же эпидемия прекратилась. Щит имел форму цифры «8». Мудрый царь опасался, что щит могут украсть, и велел изготовить еще одиннадцать точно таких же щитов. Избран был также понтифик[6], который следил за жертвоприношениями богам. Царь ввел еще один культ — культ Верности. Жертвоприношения Верности полагалось делать рукой, спеленатой до самых пальцев — ибо Верность свята. Впоследствии в храме Верности хранились договоры Рима с другими народами. Храм был построен и посвящен в 254 (или в 250) г. до н. э. на месте древнего святилища времен Нумы. Тут отметим одну удивительную черту римской религии — они обожествляли и чтили Верность, Доблесть, Благочестие, Честь, Согласие, Свободу, Славу. Все это были подлинные боги их мира. Но в конечном итоге все зависит от людей, и богиню Свободу можно чтить по-разному, как мы увидим впоследствии. Жреческая коллегия фециалов ведала вопросами войны и мира, без их согласия нельзя было начать войну. Командующий должен был получить от них подтверждение, что предстоящая война — справедливая. Много позже римляне заявляли, что никогда не вели несправедливых войн. Жреческого сословия как такового в Риме не было. Жрецами становились люди из знатных семей, совмещая жреческие обязанности с политической или военной деятельностью. Лишь определенные жрецы были лишены возможности проявить себя на поприще политики и войны. Так, фламин[7] Юпитера был связан множеством запретов, в том числе не имел права покидать Город, политическая карьера была для него практически закрыта. К тому же у каждой семьи был свой особый домашний культ, свои особенные обряды. К поддержанию домашнего культа римляне относились с особым пиететом. Нума часто приходил в тенистую рощу и здесь, под сенью деревьев возле прохладного ключа беседовал с нимфой Эгерией. Ходили слухи, что он даже делил ложе с богиней, и в эти минуты ему открывалась божественная мудрость. Беседовал он якобы и с Музами, именно Музам приписывал благочестивый царь часть своих прорицаний. Впрочем, не совсем верно говорить: «Нума сделал, Нума основал». К обсуждению всех дел он всегда привлекал народ. Второй царь провел границы римских владений (говорят, Ромул не делал этого, чтобы не демонстрировать, как мало у Рима было собственной земли, и сколько приобрели ее римляне в результате завоеваний). Нума реформировал введенный Ромулом календарь, ему принадлежит заслуга деления года на двенадцать месяцев. Второй царь ввел буйную жизнь Ромулова Рима в рамки законов. Из всех легендарных царей Рима Нума Помпилий — самый необычный. Из персонажей более поздних и уже реальных напрашивается аналогия с Марком Аврелием, хотя император Марк никогда не утверждал, что может беседовать с богами. Но Марк почти все годы своего правления провел на войне, Нума же правил в мире. Благочестивый царь скончался в престарелом возрасте, похоронили его у подножия холма Яникул. В могилу опустили два гроба. В первом — тело (Нума завещал, чтобы его именно похоронили, а не сожгли), во втором — его рукописи. В 181 г. до н. э. проливные дожди размыли землю и обнажили гробницу. Крышка свалилась, и оказалось, что в гробнице нет тела. Зато в соседнем гробу рукописи сохранились. Претор[8] Петилий прочел эти книги, а прочтя, доложил сенату, что считает необходимым книги сжечь. И их сожгли. По версии современных историков, эта находка — виртуозная мистификация. Воспользовавшись открытием гробниц, сторонники реформ общественной жизни Рима попытались выдать рукописи, созданные Фульвием Нобилиором во II в. до н. э. за произведения Нумы Помпилия. Фульвий и его товарищ Энний разработали традиционную историю Рима в форме греческого эпоса, посвященного «ненареченному богу». В эпосе действовал Геркулес Мусагет (Геркулес — покровитель Муз). Возможно, это была первая попытка создать римский монотеизм. Сенат не мог позволить явиться на свет «ненареченному богу», похожему на гностического Всевышнего, и книги сожгли. А что было в подлинных книгах Нумы, и существовали ли таковые — неизвестно.Культ Весты

Культ Весты был заимствован Нумой Помпилием из Альбы Лонги. Веста — богиня священного очага, ее культ (подобно культу водных источников) знаменовал единство общины. Принятый в общину приобщался к огню и воде, изгнанника же «отлучали от воды и огня». Шесть девушек-весталок поддерживали в храме священный огонь, который гасили один раз в год 1 марта, чтобы потом тут же зажечь вновь трением. Если огонь угасал в другой день, это считалось дурным знаком.

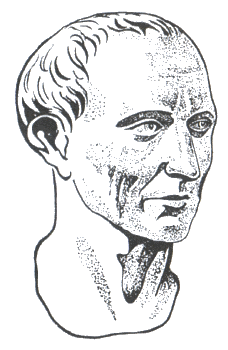

Нума Помпилий. С головы античной статуи. V в. до н. э.

В весталки отбирали девочек 6-10 лет из хороших семей, родители которых были живы и не разведены. Девочки не должны были иметь физических изъянов. Весталки служили Весте тридцать лет и давали на этот срок обет безбрачия, но, покинув храм, могли выйти замуж. В круглом храме Весты не было ни статуи, ни алтаря, горел только священный огонь. Во внутреннем доме весталок в специальном святилище хранился Палладий — изображение Афины, по преданию вывезенное Энеем из Трои, а также две фигурки пенатов — богов-хранителей Римского народа.

Храм Весты

Весталки пользовались большими преимуществами: в отличие от других женщин они были самостоятельными и не находились под опекой отца или мужа; могли владеть имуществом и оставлять его кому угодно по завещанию. В Город они выходили в сопровождении ликторов. Если весталке случайно попадался навстречу преступник, осужденный на казнь, его освобождали. К мнению весталок прислушивались. Зачастую они ходатайствовали за осужденных. Жизнь их была не такой уж скучной: они посещали пиры, театральные действия, игры. В театре и в цирке у них были специальные места. Правда, им не полагалось смотреть атлетические соревнования: вид обнаженных мужских тел мог вызвать у дев ненужные мысли. За жрицами Весты строго следили. Подозрительными могли оказаться слишком изысканные наряды. Так в 420 г. до н. э. обвинили в нарушении целомудрия весталку Постумию. Толки вызвали ее одежды и страсть к развлечениям. Однако обвинения были сняты, а от великого понтифика девушка получила внушение: весталка должна выглядеть не миловидной, а благочестивой. Если весталка оказывалась в чем-то провинившейся, великий понтифик сек ее розгами. Но это было отнюдь не самое страшное наказание. Если весталка нарушала обет безбрачия, ее казнили. В Риме за каждое прегрешение полагалась специальная казнь. Казнь, которая могла ожидать провинившуюся служительницу Весты, подробно описана у Плутарха. Потерявшую девственность весталку живьем зарывали возле Коллинских ворот. В склоне холма устраивали подземную комнатку, вход делали сверху. В комнатке ставили ложе, оставляли светильник и немного продуктов — масло, молоко и хлеб. Осужденную сажали в наглухо закрытые носилки, сверху носилки оплетали ремнями, и так несли к месту казни. «Нет зрелища ужаснее, нет дня, который был бы для Рима мрачнее этого», — сообщает Плутарх. Когда носилки доставляли к месту погребения, ремни развязывали, великий понтифик произносил молитвы, после чего выводил закутанную с головой женщину из носилок и ставил ее на верхнюю ступеньку лесенки, которая вела в могилу. Все отворачивались, чтобы не видеть, как преступница спускалась вниз. Потом лестницу убирали и комнатку замуровывали. Землю сравнивали так, чтобы нельзя было найти место погребения.

Храм Двуликого Януса

Храм Януса построен по одним сведениям Пумой Помпилием, по другим — Ромулом и Тацием после заключения между ними мира. Храм был построен между курией и Эмилиевой базиликой. По легенде на этом месте во время войны между римлянами и сабинянами были ворота. Римляне трижды пытались их закрыть, но они трижды открывались. Отряд, охранявший ворота вынужден был отступить со всеми другими римскими воинами, не закрыв ворота. Но когда сабиняне попытались пройти через них в Рим, из ворот хлынули потоки кипятка, и противник вынужден был отступить. На месте ворот было принято решение построить храм Янусу и во время войны держать ворота храма открытыми — бог Янус защитит Рим. Храм Януса — небольшое, обшитое медью кубического вида здание без крыши. Две боковые стенки соединяли двое ворот. Внутри храма была лишь статуя Двуликого Януса, в руках Янус держал ключ и палку. Ключом он отпирал и запирал небесные врата, а палкой защищал порог дома от врагов. На руках Януса было 365 пальцев: на правой — 300, на левой — 65. Янус покровительствовал каждому утру, началу года, временам года, месяцам, был богом всякого входа и выхода, любого начала дела и его конца, в том числе и войны. Когда принималось решение об объявлении войны, главное лицо государства (царь, консул, диктатор) открывали ключом двойные ворота храма и перед ликами Януса под арками ворот проходили римские войска, отправлявшиеся в поход. В продолжение всей войны ворота стояли открытыми. После заключения мира войска опять проходили сквозь двойные ворота, и храм закрывался на ключ. В истории Рима войны не было при царе Нуме Помпилии — сорок три года, во время правления консулов Тита Манлия Торквата и Гая Атилия Бульба (235 г. до н. э.) — один год, при императоре Августе ворота закрывались в 29 г. до н. э. после битвы при Акции, на время правления императора Нерона также пришелся один год без войны. После 537 г. н. э. храм был разрушен христианами.Глава 3 Тулл Гостилий. Клятва Горациев 672-640 гг. до н. э

После смерти Нумы народ избрал царем Тулла Гостилия, чей дед прославился в битве с сабинянами у подножия крепости. Гостилий мало походил на Нуму. Решив, что ворота храма Януса слишком долго оставались закрытыми, новый царь тут же затеял войну с соседями из Альбы-Лонги. Вроде бы, согласно легенде, и римляне, и жители Альбы-Лонги происходили от одного общего корня (вспомните Амулия) и вели свой род от троянцев, но этот факт не остановил желающих воевать. Повод к войне нашли банальный: в очередной раз был угнан скот, теперь — у римлян. До большой крови дело не дошло. Договорились устроить поединок: пусть исход войны решит бой трех воинов из Рима против трех из Альбы-Лонги. Защищать Рим вышли три брата-близнеца Горация, от их противников также близнецы Куриации. Был заключен договор: чьи бойцы победят в схватке, тот народ и будет властвовать над другим. Эрих Мария Ремарк, насидевшись в окопах Первой мировой войны, мечтал именно о таком методе решения военных конфликтов. Но вернемся к Горациям и Куриациям. Два войска встали друг против друга, поле между ратями отвели для поединка. Схватка началась. Вышло так, что почти сразу трое альбанцев были ранены, а двое римлян пали. Единственный уцелевший римлянин Гораций справедливо рассудил, что одному против троих ему не устоять, но каждый по отдельности раненый противник слабее него. Гораций кинулся бежать. Трое альбанцев помчались за ним. Но, раненые, они бежали медленно, сильно отстав друг от друга. Удачная уловка! Гораций повернулся и напал на первого из преследователей, без труда взяв над ним верх. Напрасно отставшие спешили на помощь брату — Гораций успел расправиться с противником прежде, чем подбежал второй, а со вторым прежде, чем подоспел третий. Впрочем, третий так обессилел, что это был не бой, а убийство, или, как назвал его сам Гораций, жертвоприношение. На месте поединка павшие бойцы были погребены. Единственный из всех братьев Горациев, Публий, вернулся в Рим, нагруженный доспехами, снятыми с побежденных. На плечи он накинул плащ одного из Куриациев. Плащ этот выткала сестра Публия, невеста погибшего. Увидев знакомый плащ, девушка распустила волосы и, как велел погребальный обряд, выкрикнула имя убитого. Победителя эта скорбь разозлила. «Победа по своей сущности надменна и горда» (Цицерон)[9]. Разъярившись, Гораций выхватил меч и убил сестру. Мгновенно герой превратился в преступника. Юношу судили и приговорили к смерти. Но царю не хотелось казнить своего героя, и он подсказал осужденному выход: пусть Гораций обратится к народу. Народ уговорить легко, ведь он руководствуется не законами, а чувствами. Чувства римлян были на стороне победителя, убийцу тут же простили. Над Публием совершили очистительные обряды, которые затем уже навсегда вошли в семейный культ рода Горациев. Но мир, купленный столь малой кровью, оказался недолговечным. Побежденным жителям Альбы-Лонги казалось, что они зря сдались так легко, и в случае битвы могли бы и победить. Римляне, победив, получили лишь прозвище победителей, но не смогли ограбить побежденных — тоже повод для недовольства. Больше всех был разочарован диктатор Альбы-Лонги Меттий Фуфетий. Согласно легенде именно он спровоцировал войну с соседями-фиденянами[10], обещая изменить римлянам в удобный момент. Фиденяне заключили союз с этрусками из города Вейи, чего Тулл Гостилий стерпеть не мог, и царь отправился в поход вместе с войском Меттия. Однако диктатор Альбы-Лонги не осмелился открыто перейти на сторону противника и лишь отошел со своими войсками в сторону. Нейтралитет не помог ему: римляне все равно победили, а Тулл Гостилий обвинил Меттия в измене и казнил его. Тело диктатора привязали к двум колесницам, кони рванули в разные стороны и разорвали Меттия пополам. Душа предателя раздвоилась при жизни — пусть и тело его будет раздвоено. Даже по тем жестоким временам казнь показалась чудовищной и подражателей у Тулла Гостилия (как убеждает нас Тит Ливий) в римской истории не нашлось. Альбу-Лонгу разрушили, а все жители переселились в Рим как равноправные граждане. Численность римлян возросла, войско увеличилось, можно было начинать новую войну. На этот раз отправились воевать с сабинянами. Тулл Гостилий считал, что для здоровья молодых людей военная служба полезнее, чем сидение дома — мнение, до сих пор популярное среди генералов. Сабинян Тулл Гостилий разбил у Злодейского леса благодаря альбанской коннице. Однако царствование Тулла Гостилия закончилось печально. После войны началась эпидемия, а среди народа — недовольство. Все стали вспоминать мудреца Нуму Помпилия. Вспомнил о нем и Тулл Гостилий, стал устраивать священнодействия, надеясь вымолить милость богов. Не получилось. По преданию, он неверно совершил положенные обряды, Юпитер разгневался и поразил царя молнией. Тулл Гостилий сгорел вместе со своим домом.Род Юлиев из Альбы-Лонги

Патрицианский род Юлиеву к которому принадлежал Гай Юлий Цезарь, переселился в Рим из Альбы-Лонги, когда Тулл Гостилий завоевал Альбу-Лонгу и переселил ее жителей в Рим.Глава 4 Марк Марций 640-616 гг. до н. э

Анк Марций был внуком Нумы Помпилия, сыном его дочери. Новый царь решил подражать знаменитому деду. Первым делом из записей Нумы он извлек самые необходимые наставления, велел вырезать их на доске и вывесить для всеобщего чтения. На этом его мирные начинания и закончились. Дальше опять пошли войны. Однако, будучи потомком Нумы, Анк Марций начало войны обставил определенными обрядами и правилами чтобы война была «чистой и честной», — удивительные определения для войны. На этот раз войну объявили латинам. Был взят город Политорий, его население по установившейся традиции переселили в Рим. Анку Марцию принадлежит сомнительная честь основания тюрьмы (Career Mamertinus) у подножия Капитолия. Впрочем, Анк основал не только тюрьму, но и новый город: римские историки приписывают ему основание Остии — будущего порта в устье Тибра. В те времена в окрестностях Остии добывали соль. Анк Марций царствовал двадцать четыре года. Умер он, когда сыновья его стали почти взрослыми. Опекуном по завещанию был назначен Тарквиний.Объявление войны

Фециалы были древнейшей жреческой коллегией, учрежденной Нумой Помпилием. В обязанность фециа-лов входило заключение мирных договоров с другими народами и их религиозное освящение, контроль за выполнением договоров, в случае нарушения другим народом договора предъявление претензий нарушителям и попытки решить дело миром. (Согласно Титу Ливию, процедура объявления войны была введена Анком Марцием, согласно Плутарху — Нумой Помпилием). Процедура состояла из трех этапов: 1. Требование восстановления права. 2. Спустя тридцать дней римляне призывали богов в свидетели. 3. Еще через три дня после утверждения народом решения сената происходило окончательное объявление войны. В конце церемонии фециал подходил к границе и бросал кизиловое копье на территорию противника в присутствии трех свидетелей. «Объявляю и приношу войну». В начале III века до н. э., когда границы отодвинулись от Города, перед храмом Беллоны отвели участок земли «противника», и теперь фециал бросал копье на эту условную вражескую территорию. Город, нарушивший священный договор о мире, уничтожался, как неугодный богам. Войны для Рима с введением института фециалов становились всегда справедливыми, одобренными богами. В состав коллегии входило около 20 жрецов. Их избирали пожизненно из знатных семей. Как правило, этими жрецами становились мужчины, у которых уже имелись дети и еще был жив отец. Таким образом, фециалы связывали три поколения римской общины. В состав коллегии входили: Вербинарии — эти жрецы при заключении мирного договора для совершения ритуалов несли с собой «чистую траву», взятую из крепости на Капитолии. Трава с корнями олицетворяла Рим во время принесения клятвы верности. Отцы-отряженные — их назначали по жребию вербинарии. От имени римского народа при заключении договора вербинарии давали клятву верности Юпитеру и приносили богу жертву, убивая кабанчика кремнёвым ножом. Ораторы — жрецы, отвечающие за предъявление претензий к нарушителям международного права. Фециалы были неприкосновенны, они выступали в качестве послов.Глава 5 Тарквиний Древний 616-578 гг. до н. э

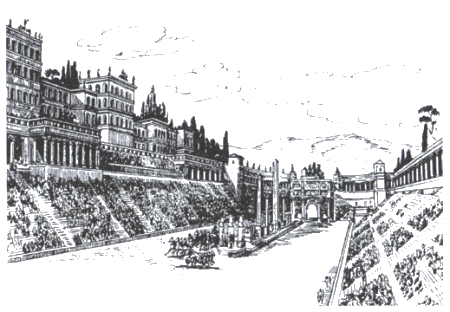

Прозвище «Древний», судя по всему, присвоено Луцию Тарквинию позже, чтобы не путать его с другим Таркви-нием — Гордым. Скорее всего, наличие двух легендарных царей-этрусков в истории Рима — это память о завоевании Города этрусками. Согласно легенде Луций Тарквиний переселился в Рим, ища почестей, которые не мог получить в своем городе. Он был человеком богатым, легко свел знакомство с царем, и Анк Марций, как уже было сказано, назначил его по завещанию опекуном своих детей. Но опекун сам легко сделался царем. Народ он убедил речами, а более преданных сторонников приобрел, записав в сенат еще сто человек, которые с тех пор стали называться отцами младших родов. Новый царь воевал с латинами и сабинянами. Сабинская война была не особенно успешной, но закончилась, в конце концов, расширением римской территории. После этого четвертый царь Рима занялся возведением стен, осушением болота и закладкой храма Юпитера Капитолийского. Тарквинию приписывают основание Большого Цирка (в долине между Авентином и Палатином). Поначалу в цирке естественными местами для зрителей служили склоны холмов. Овальная арена была построена позднее. Ко времени правления Тарквиния относят начало проведения Великих, или Римских, игр. Первоначально их проводили по обету, а потом — приблизительно с 326 г. до н. э., но не позднее — ежегодно. Римские игры состояли из скачек и кулачных боев. Тарквиний пал от рук убийц — якобы был зарублен пастухами по наущению сыновей Анка Марция, которые зачем-то ждали тридцать восемь лет, чтобы рассчитаться с узурпатором. Поскольку в момент воцарения Тарквиния им было лет 14–15, то в момент убийства — перевалило за пятьдесят. Версия, мягко говоря, не выдерживает критики.Храм Юпитера Капитолийского

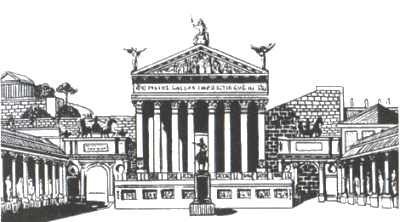

Сражаясь с сабинянами, Тарквиний Древний дал обет построить храм Юпитера на Капитолийском холме, но во время своего царствования успел лишь расчистить место и заложить фундамент на южной вершине Капитолийского холма. На северной вершине находилась крепость. Храм из туфа и дерева начал возводить Тарквиний Гордый, но опять же не успел завершить строительство и посвятить храм. Храм достроили и освятили при первых консулах. Первая глиняная статуя Юпитера была создана этрусским скульптором из города Вейи. Она украшала храм вплоть до пожара в 83 г. до н. э. Новая статуя хрисоэлефантинная (то есть украшенная золотом и слоновой костью) была сделана в подражание Зевсу Олимпийскому Фидия. Храм множество раз горел, но каждый раз восстанавливался богаче прежнего. В V веке н. э. храм дважды ограбили вандалы, и наконец его разрушили христиане так, что было забыто само название. На его месте построили дворец, часть которого в XX веке снесли, чтобы найти лишь остатки фундамента главной святыни Древнего Рима.Глава 6 Сервий Туллий — любовник Фортуны 578-534 гг. до н. э

Ходили слухи, что Сервий Туллий был сыном рабыни, но каким-то образом получил свободу, что в принципе было нетрудно в те годы, и стал любимчиком Тарквиния Древнего и мужем его дочери. Такое счастливое вознесение из положения самого низкого к самому высокому породило легенду, что Сервий был любовником самой богини Фортуны, и вышеуказанная богиня забиралась через окно на свидание к бывшему рабу. Как только Сервий узнал, что царь Анк Марций умирает, сообразительный выскочка тут же объявил, что царь легко ранен, и правитель непременно выживет, но пока его обязанности будет исполнять он, Сервий Туллий. Новый царь оделся в трабею — пурпурный царский плащ, окружил себя ликторами и принялся вершить дела. Когда же было объявлено наконец о смерти Тарквиния, Сервий уже утвердился у власти. Имя «Сервий» свидетельствует о его рабском происхождении. (Servus означает раб). Сервию Туллию приписывается введение ценза. Раз в пять лет все граждане Рима переписывались вместе с их имуществом. В зависимости от степени богатства римлянину указывали, в каких частях ему воевать и какое оружие приобретать. Но и права римлянина тоже зависели от размеров имущества: состоятельные теперь голосовали первыми. Богатый был отныне «равнее других» — по закону. Проходить ценз было обязательно: всем уклонившимся грозили оковы и смерть. Есть в списках — есть гражданин. Нет в списках — нет гражданина.Римские стены и храм Фортуны

Считается, что Сервий Туллий заложил стену вокруг Города, расширив границы, обозначенные когда-то Ромулом. Остатки той стены, которую теперь называют стеной Сервия Туллия, относятся к IV веку до н. э. Но есть свидетельства, что эта стена была построена на месте более древней. Удалось обнаружить остатки вала, относящиеся ко временам царского периода. Позже Рим, разрастаясь, вышел за древние границы, но римляне уже считали себя в те времена непобедимыми и новых укреплений не строили. Та мощная стена, остатки которой сохранились до наших дней и двадцать метров которой рухнули весной 2001 г. из-за сильных дождей, была построена императором Аврелианом в 272 г. до н. э. Сервий Туллий ввёл в Риме культ Фортуны Примигении (Первородной), царь посвятил богине храм и святилище за Тибром на Портовой дороге, а затем построил храм на Бычьем рынке. Вместо статуи богини он поставил в этом храме свою позолоченную скульптуру. У Фортуны было много спутников. Одной из них была Неизбежность. Она несла с собой железные гвозди, свинец и скрепляющие скобы, неумолимо соединяя все происходящее в единый поток событий и дел. Изменить что-либо не под силу никому. Если Неизбежность вобьёт гвоздь в крышу какого-либо дома, то там поселятся смерть и ужас. Были у Фортуны и более светлые спутники: Верность, Счастье и Добрый исход. Главный храм Фортуны находился на Марсовом поле. Богиня изображалась в виде молодой женщины, стоявшей на шаре или колесе с рогом изобилия в руках и с повязкой на глазах.

Архитектурный ансамбль Капитолийского холма в эпоху Империи. Реконструкция

Римские стены. III век н. э. Современный вид

Центурии, трибы и курии

Все граждане Рима (только мужчины) были приписаны к центуриям. Шесть старых центурий (1) всадников избирались исключительно из патрицианских родов (Sex suffragia — шесть голосов), — они имели скорее политическое, нежели военное значение. Далее следовали двенадцать новых всаднических центурий. Потом шли центурии пехоты: Центурии первого разряда — ценз более 100 000 ассов (80 центурий); Центурии второго разряда — ценз 75 000–100 000 ассов (20 центурий); Центурии третьего разряда — ценз 50 000-75 000 ассов (20 центурий); Центурии четвертого разряда — ценз 25 000-50 000 ассов (20 центурий); Центурии пятого разряда — ценз 11 000-25 000 ассов (30 центурий); Шестой разряд — ценз менее 11 000 ассов — освобождался от воинской службы. Все вместе они составляли одну центурию. Асс в древнее время представлял собой брусок меди весом один римский фунт (327,45 грамма) и ценился очень высоко. Потом он постепенно обесценивался, и, к примеру, во времена Цицерона четверть асса (квадрант) стал самой мелкой римской монетой. Деление на трибы имело другой характер. Поначалу трибами называли родоплеменные подразделения, затем трибы превратились в территориальные округа. Наряду с четырьмя городскими трибами были учреждены и сельские. В конце концов триб стало тридцать пять, и количество их больше не увеличивалось. Новые члены приписывались к прежним трибам. Курий было тридцать. В древние времена в одну трибу входило десять курий. Курии, имевшие общую землю и общие святыни и празднества, включали в себя лишь мужчин-воинов. По куриям проходил набор войск. В каждой курии был свой жрец-курион. Он заведовал культами курий. На эту должность избирался пожизненно человек старше пятидесяти лет. Во главе коллегии курионов стоял верховный курион. Вероятно, в курии входили только патриции. Постепенно курии утратили свое значение.Глава 7 Тарквиний Гордый, седьмой, несчастливый царь Рима 534-510 гг. до н. э

Впрочем, в античности символическим числом считалось «8», а не «7». Прозвище царя Superbus означает не только «гордый», но и «высокомерный». Луций Тарквиний Гордый — скорее всего внук Тарквиния Древнего (по другой версии — сын). Луций устроил переворот, сверг Сервия Туллия и убил. Римские историки изображают Тарквиния кровожадным тираном. Он даже не дал похоронить убитого царя — мол, и Ромул не удостоился погребения. Знатнейших сенаторов Тарквиний перебил, заранее видя в них заговорщиков, и спешно обзавелся телохранителями. В поредевший сенат никого не добавил: меньше сенаторов — меньше опасность для царя, так казалось Тарквинию. Судебные дела он вел сам, ни с кем не советуясь, вынося приговоры по своему усмотрению. Словом, типичный тиран, даже без каких-то своих, личных, кровавых странностей и причуд. Во время войны с вольсками[11] Тарквиний захватил сорок талантов[12] серебра и на эти деньги начал строить храм Юпитера Капитолийского, пригласив мастеров из Этрурии. Простолюдины, вдобавок к военной службе, теперь должны были еще и трудиться на строительстве. С обязанностью строить храм народ как-то мирился. А вот рытье канала для стока нечистот и осушения форума было сочтено обязанностью рабской, повинность эта вызвала большое недовольство. Поводом для свержения Тарквиния послужила история с женой Луция Тарквиния Коллатина — Лукрецией. Деньги, захваченные в предыдущих войнах, кончились, нужны были новые на продолжение строительства, а значит, новая война. Да и подданным надоело рытье канала и рабский труд — захотелось помахать мечами в поисках новой добычи. Ардея[13] среди соседей была городом самым богатым. Вот и решено было захватить Ардею. Но взять приступом город рутулов не удалось — пришлось перейти к долгой осаде. Во время осады сыновьям Тарквиния заняться было нечем, разве что пировать с друзьями. Во время одной из таких пирушек у юного Секста Тарквиния, царского сына, родственник его Тарквиний Коллатин неосторожно принялся хвастаться, какая прекрасная у него жена Лукреция: мол, и красива, и целомудренна, и трудолюбива. В общем — идеальная женщина по римским стандартам. Ему не верили, Коллатин горячился. Решено было отправиться по домам да проверить — в самом ли деле так хороша Лукреция, как утверждает под действием винных паров Коллатин, да заодно сравнить ее с другими женами. Молодые люди вскочили на коней и помчались сначала в Рим. Прибыли уже в сумерках. Царских невесток застали за пирушкой в кругу своих сверстниц. Ну что ж, молодые люди поехали дальше, в Коллацию[14], где жил Коллатин со своей супругой, проверить, чем занята добродетельная матрона. Лукреция пряла шерсть в кругу прислужниц, — занятие, означающее высшую добродетель у римских женщин. Коллатин, в восторге от такого поворота дела, пригласил сыновей Тарквиния к себе в дом. И тут Секст замыслил грязное дело — то ли желая посчитаться за проигранный спор, то ли красота Лукреции произвела на него, сильно подвыпившего, неизгладимое впечатление. В эту ночь молодым людям пришлось вернуться в лагерь под Ардеей. Но уже через несколько дней Секст Тарквиний приехал в Коллацию. Его приняли здесь как дорогого гостя, а ночью молодой наглец надругался над Лукрецией, после чего потихоньку вернулся в лагерь. Он решил, что Лукреция, боясь позора, не решится рассказать о случившемся, и дело останется в тайне. Но Секст просчитался. Обесчещенная женщина тут же послала за отцом в Рим (Спурий Лукреций был префектом Рима, то есть управлял Городом в отсутствие царя), а так же за мужем в лагерь, умоляя их приехать поскорее, и лучше всего — с друзьями. Спурий Лукреций прибыл вместе с Публием Валерием, Коллатин — с Луцием Юнием Брутом. Лукреция в присутствии уважаемых людей рассказала о преступлении прошедшей ночи, а затем вонзила себе нож в сердце и упала мертвой на руки отца и мужа. Юний вырвал из раны нож и поклялся кровью Лукреции изгнать Тарквиния Гордого со всем семейством из Рима. Почему Брут? Почему не отец и не муж? Но то ли этот человек, прозванный тупицей, был не так уж туп, и тут же сообразил, как можно воспользоваться смертью несчастной женщины для решения политической задачи, то ли историки постарались как-то объяснить, почему во главе восставшего народа встал Брут, и вложили ему в десницу дымящийся от крови кинжал. Так или иначе, но Брут стал вождем восстания. Тело Лукреции вынесли на площадь, сбежался народ, Брут обратился к собравшимся с речью. Небольшой отряд оставили для охраны городка. Остальные под предводительством Брута поспешили в Рим. На форуме Брут произнес речь. Тут граждане вспомнили о царских преступлениях, о гордыне и высокомерии правителя, а главное — о трудовой повинности на стройках и на прокладке канала для стоков. Видимо, копание канала вызвало самый большой гнев. Народ быстро вооружился и направился в лагерь. Охранять Город остался Спурий Лукреций. Тарквиний Гордый, узнав о мятеже, направился к Риму, а Брут окружным путем — к лагерю под Ардеей. Но Лукреций не отворил перед Тарквинием ворот: царю было объявлено, что отныне он — изгнанник. Тарквиний ушел в Цере[15], к этрускам, с двумя сыновьями. Царский сын Секст Тарквиний, чье преступление послужило поводом для изгнания, обосновался в Габии, где и был вскоре убит из мести старыми врагами. С 510 г. до н. э. власть в Риме перешла к народу. Последний царь Тарквиний умер в 495 г. до н. э. в изгнании.Сивиллины книги

Согласно легенде, к Тарквинию Гордому явилась старуха-чужестранка и попросила у него триста золотых монет за девять книг пророчеств кумской Сивиллы. (У поздних авторов по ошибке упоминается Тарквиний Древний). Царь отнесся к старухе с презрением и даже не заглянул в свитки. Тогда Сивилла сожгла три книги и потребовала у царя за оставшиеся шесть книг все те же триста золотых. Царь не стал с ней разговаривать. Ну что ж, Сивилла сожгла еще три книги, и последние три опять же предложила царю. И все за те же триста золотых. (В легенде фигурируют монеты более позднего времени). Но если Тарквиний не возьмет уцелевшие книги, то Сивилла их тоже уничтожит. Царь наконец-то соизволил заглянуть в свитки, был поражен, дал за них сто золотых и потребовал остальные. «Больше нет, — отвечала Сивилла. — Сгорели». Без вдохновения она свои сочинения не пишет. Но можно собрать в разных городах и селениях изречения Сивиллы и составить из них недостающие книги. Так и поступили. Составили новые записи пророчеств и хранили их под охраной специальных жрецов. Сначала жрецов было только двое, с 367 г. до н. э. — десять. Они хранили книги на Капитолии, они же и толковали предсказания книг. В 83 г. до н. э. храм Юпитера, где хранились книги, сгорел, и свитки Сивиллы погибли. Однако собрание было восстановлено: опять разослали посольства по городам — одни в италийские города, другие в Эритры — город в Малой Азии. Сивиллины книги отныне поместили в храме Аполлона на Палатине, а жрецов в 82–81 гг. до н. э. стало пятнадцать. Книги просуществовали до конца IV века, когда были уничтожены христианами. Книги не содержали прямых предсказаний. Их открывали по приказанию сената во время бедствий, войн, эпидемий или дурных предзнаменований, чтобы узнать, какими обрядами и жертвоприношениями можно отвратить гнев богов. По указанию сивиллиных книг вводились культы новых божеств в Риме. Доступ к книгам имели только жрецы священнодействий — они сами переписывали пришедшие в ветхость записи. Одного из жрецов Тарквиний Гордый казнил как отцеубийцу за то, что тот позволил переписать некоторые оракулы. Квиндецемвиры сообщали не содержание свитков, а лишь свое толкование. К примеру, именно благодаря сивиллиным книгам в Риме появились такие иноземные культы, как культ Эскулапа и Великой Матери Богов Кибелы.

ЧАСТЬ II

РЕСПУБЛИКА

Глава 1 Рождение Республики — самый удивительный миф Рима 510 г. до н. э

…различают три формы государственного устройства, из которых одна именуется царством, другая — аристократией, третья — демократией… несомненно, совершеннейшей формой надлежит признать таковую, в которой соединяются особенности всех трех форм, поименованных выше.Некоторых читателей удивит название этой главы. Что такого удивительного в создании республики? Что такого мифического случилось две с половиной тысячи лет назад в маленьком городке на берегу Тибра? Ни грандиозных побед, ни великолепных строений. Нет, всего лишь была предложена политическая схема МОНАРХИЯ — АРИСТОКРАТИЯ — ДЕМОКРАТИЯ. Утверждение, что монархия ведет к тирании, аристократия вырождается в олигархию, а демократия заканчивается анархией, стало трюизмом отнюдь не в наше время. Мысли о том, что соединение этих трех частей в единое целое — лучшая форма правления, можно найти у Полибия и Цицерона. Вопрос упирается в то, как эту довольно сложную схему осуществить. Римляне, создавая свою республику, справились с задачей. Полибий, рассуждая о политической триаде, имеет в виду именно римскую форму правления. К этой схеме, изведав все прелести абсолютизма, так и не дождавшись справедливых и мудрых монархов, по прошествии многих веков вернулся наш мир. И ничего лучшего пока не придумали. МОНАРХИЯ (президент, премьер-министр) — АРИСТОКРАТИЯ (верхняя палата парламента, сенат) — ДЕМОКРАТИЯ (нижняя палата парламента, палата представителей). Именно по этой схеме построены властные структуры современных демократических государств. Встречаются, разумеется, такие приятные дополнения как король, исполняющий церемониальные обязанности — если не штришок, то золотой орнамент на сложном здании государственной власти. Отцы-основатели Соединенных Штатов, создавая свою конституцию, предварительно проштудировали Полибия. К сожалению, в наши дни мысль, что эта схема универсальна, еще не стала трюизмом. Римская конструкция выглядела так: высшая (царская власть) перешла в Республике к двум консулам. Оба консула имели равную власть, среди них не было ни первого, ни второго. Пребывая в Городе, они вершили суд. Обычно один занимался мирными делами, другой — воевал. Если консулы вместе отправлялись в поход, то командовали по очереди. Каждый мог опротестовать решение другого. Должность консула — выборная. Избирались консулы народным собранием. Римская аристократия — это сенат, первоначально состоявший только из патрициев, куда впоследствии после долгой борьбы за свои права были допущены плебеи. Римский сенат не был выборным органом. Поначалу сенаторов назначал консул, затем — с 443 г. до н. э. — списки сенаторов составляли цензоры, в более позднее время в сенат попадали после занятия должности квестора[16]. Из списков сената цензоры могли исключить любого за недостойное поведение. И, наконец, демократия — власть народа в прямом смысле этого слова, потому что решения принимались всеми гражданами в комициях (народном собрании). Поскольку тайны голосования не существовало, то большое значение имело, как проголосует первая призванная к голосованию центурия. Если большинство в центурии проголосовало за одну из кандидатур, то считалось, что вся центурия проголосовала «за». Аналогично считались голоса при голосовании по трибам. В чрезвычайных обстоятельствах для выполнения определенной задачи консул мог назначить диктатора (но не более чем на пол года). Диктатор выбирал себе помощника — так называемого начальника конницы. Все граждане имели право апеллировать к народу. Однако в политическом устройстве Рима не все было проработано и продумано. Эти недоработки сыграли в более поздние годы Республики роковую роль: судебная власть не была отделена от законодательной и исполнительной — и сенат судил, и народ, и консулы звали в суд, и диктатор мог любого осудить и казнить, и народные трибуны имели право даже консула отправить в тюрьму. Не было в Риме и прокуроров. Любой гражданин мог выступить обвинителем. Во времена Империи обвинители превратились в алчных и кровожадных доносчиков, и перед этим подлым племенем дрожали все. Но до тех лет еще далеко. Четвертой власти в Риме не было. Зато было общественное мнение, нередко формировавшееся под воздействием пламенных речей народных трибунов, «абсолютное право которых соответствовало в римской демократии свободе печати в современных государствах». (Г. Ферреро). Коллегиальность — основной принцип римского управления. Никто ничего не решал в одиночку, за исключением тех случаев, когда власть на шесть месяцев получал диктатор. После сложения с себя полномочий любой магистрат мог быть привлечен к суду. Бывшие консулы и бывшие диктаторы обязаны были отвечать за свои действия. Звание сенатора не гарантировало судебной неприкосновенности. Высшая государственная власть в Риме принадлежала только народу, народ как бы передавал на время высшую власть (империй) старшим магистратам посредством выборов или особым законом в куриатных комициях. Итак, Брут добился изгнания Тарквиния Гордого. Кого же избрали консулами[17] в тот знаменательный год, когда был изгнан Тарквиний? (510 г. до н. э.) Разумеется, Брута и избрали. Кого же еще. На пару с пострадавшим Луцием Тарквинием Коллатином. Первым делом Брут, получив высшую верховную власть, заставил граждан присягнуть, что они никогда не потерпят в Риме царей. Потом пополнил сенат до трехсот человек, ибо сенат сильно поредел за годы тирании. После чего Брут решил избавиться от Коллатина. Ведь он был родственником Тарквиниев. Вдруг Коллатин тоже возжаждет царской власти! На этом основании Брут предложил изгнать своего товарища по консульству из Города. Правда, тому разрешено сохранить имущество. Коллатин был ошарашен, унижен, но сделать ничего не мог. Рассудив, что выбирать ему практически не из чего (второй вариант — это опять же изгнание, но уже без имущества), собрат Брута по должности собрал все свое добро и отправился в городок Лавиний. А Брут не унимался: в Риме еще оставалось немало родственников изгнанного царя. Консул добился, чтобы по решению сената народ изгнал всех, кто принадлежал к роду Тарквиниев. Демократия — это власть народа. И значит она такова, каков народ, эту власть осуществляющий, не лучше и не хуже. Как любая власть она бывает очень несправедливой. Вместо Коллатина консулом стал Публий Валерий. Но от попыток реставрации монархии такое решение Рим не обезопасило. В Городе было достаточно людей, которым власть царя казалась если не более справедливой, то куда более удобной, чем республиканская. Изгнанному царю не так уж трудно было найти сторонников среди знати. Тем временем от Тарквиния Гордого в Рим прибыли послы — якобы требовать принадлежащие царю вещи. Сенат долго не мог решить этот вопрос. Собственность, с одной стороны, надлежало отдать, но, с другой стороны, изгнанный монарх мог использовать возвращенные средства для организации похода на Рим. Однако и присвоить царское добро сенат не решался — слишком походило на грабеж. Пока сенаторы спорили, царские послы вербовали сторонников. Будучи людьми обстоятельными и желая действовать наверняка, дабы обеспечить Тарквинию надежный успех, послы стали требовать от сторонников монархии письменных свидетельств преданности. И те — как неосмотрительно! — согласились такие письма к изгнаннику написать Участников заговора выдал раб. Среди заговорщиков были и взрослые сыновья консула Брута. Брут, не дрогнув, казнил сыновей. Да, именно так — «не дрогнув». Вот как описывает Плутарх эту сцену: ликторы «схватили молодых людей, сорвали с них одежду, завели за спину руки и принялись сечь прутьями, и меж тем как остальные не в силах были на это смотреть, сам консул, говорят, не отвел взора в сторону, сострадание нимало не смягчило гневного и сурового выражения его лица — тяжелым взглядом следил он за тем, как наказывают его детей, до тех, пока ликторы, распластав их на земле, не отрубили им топорами головы». Затем царское добро было отдано на разграбление римлянам, чтобы преступление сплотило, и отныне все жители Города считались в глазах бывшего царя мятежниками, каждый стал врагом изгнанника. Тарквиний, набрав среди этрусков войско, двинулся на Рим. Консулы выступили ему навстречу. Была жестокая битва, победа оказалась спорной, бесспорно одно — Брут погиб во время битвы, а Валерий объявил себя победителем.Полибий

Сенат в республиканском Риме

Сенат, созданный Ромулом как совещательный орган, в республиканское время приобрел важное значение. Пополнение сената проводилось ежегодно консулами, а с 312 г. до н. э. — раз в пять лет особыми магистратами — цензорами. Цензоры получили право и на исключение сенаторов из списка. В состав сената включались после окончания своей магистратуры консулы, преторы, эдилы, квесторы, а затем и народные трибуны. В начале республиканского периода сенаторами могли уже стать и представители плебейских родов. Но они не имели права проводить ауспиции[18], не могли быть интеррексами[19], не принимали участия в обсуждении вопросов повестки дня. Совещательная роль таких сенаторов сводилась лишь к подаче голосов за то или иное предложение. После принятия закона Огульная в 300 г. до н. э. плебеи получили доступ к жреческим коллегиям авгуров и понтификов, а значит, все сенаторы получили равные права. В среде сенаторов были установлены ранги: первыми в списках сенаторов (в альбоме) стояли бывшие диктаторы, цензоры и консулы, затем преторы, эдилы, трибуны и квесторы. Последними значились сенаторы, не занимавшие прежде должностей. Списки возглавлял принцепс сената — старейший и самый заслуженный человек. Старшинство имело значение при опросе мнений сенаторов по вопросам повестки дня заседания. Сенат не обладал правом инициативы. Он собирался магистратами (консулами, преторами и, позднее, народными трибунами) и обсуждал только те вопросы, что ставил на обсуждение председательствующий. Однако сенатор имел право в своей речи говорить о чем угодно и затрагивать проблемы, далекие от озвученной повестки. Заседания сената проводились либо в курии, либо в храмах, специально освященных для этой цели. Заседания начинались с восходом солнца, после проведения ауспиций. После захода солнца сенат заседать не мог. При голосовании сенаторы имели право поддержать или нет обсуждаемое предложение. Воздерживаться никто не мог. Голосование проводилось открыто: приверженцы предложения собирались возле автора проекта, противники — на другой стороне. Принятое решение вступало в силу, если на него не налагали запрет народные трибуны. Решение редактировалось и записывалось назначенной для каждого случая сенатской комиссией, доводилось до сведения исполнителей и сдавалось квесторам в архив на хранение. Если на решение народными трибунами налагалось вето, такое постановление не имело силы закона и считалось лишь суждением сената. Функции сената в период расцвета Римской республики сводились к утверждению законов, принятых центуриатными и трибутными комициями, и утверждению магистратов. Сенат ведал вопросами безопасности государства, составлял государственный бюджет и вводил налоги, занимался управлением провинциями и переговорами с иностранными послами. Решение о строительстве храмов и введении новых культов также утверждали сенаторы. Сенат раздавал награды, назначал триумфы, давал гражданство, утверждал контракты на эксплуатацию лесов и рудников. При возникновении внешней или внутренней опасности, сенат мог принять специальное решение. Произносилась формула: «Да примут консулы меры, чтобы государство не понесло никакого ущерба», после чего один из консулов назначал диктатора, а когда должность диктатора была упразднена, консулы сами получали чрезвычайные полномочия — высшую военную и судебную власть в Риме, вплоть до права казнить граждан без суда.Глава 2 Публикола, Гораций Коклес и Муций Сцевола

Не во власти царей, но во власти свободы находится римский народ.Итак, после гибели Брута Публий Валерий остался консулом в единственном числе и не торопился с избранием сотоварища. Естественно, что Валерия немедленно стали подозревать в стремлении к царской власти. К тому же он построил на холме богатый дом и свысока взирал на жителей Города. Однако, услышав эти обвинения, Валерий снес прежний дом и построил новый у подножия холма, гораздо скромнее предыдущего. Пока у Валерия не было товарища по должности, консул решил заняться законотворчеством, чтобы никто ему не мешал. Валерий приказал вынуть топоры из ликторских связок, а ставшие лишь мирным символом власти связки опускать перед народом, когда консул входит в собрание. Валерий отменил налоги, основал казначейство и предложил народу выбрать двух квесторов (казначеев). Всеми этими действиями он снискал себе любовь народа и прозвище Публикола, или Попликола (друг народа). После проведения вышеперечисленных реформ Публикола занялся выборами. В товарищи ему избрали престарелого Лукреция, отца несчастной женщины, покончившей собой, но тот после стольких переживаний умер, и консулом был избран Марк Гораций. Тем временем Тарквиний в Этрурии готовил новую войну. Царь этрусского города Клузия Порсена внял уговорам изгнанника и двинулся с войском на Рим. В Риме началась паника, срочно послали за хлебом на случай осады к вольскам и в Кумы (город на территории Италии, основанный греками). Государство спешно ввело монополию на торговлю солью. А Порсена был уже близко. Этруски выбили караульных с Яникула (холм на правом берегу Тибра). Теперь этруски легко могли прорваться на Палатин и Капитолий через свайный мост. Римляне пытались обороняться, но, когда оба консула были ранены в сражении, римляне пали духом и пустились бежать. Только Гораций Коклес сначала с двумя друзьями, а потом один защищал мост, пока за его спиной ломали сваи, отрезая путь неприятелю. Когда мост разрушили, Коклес, как был в доспехах, бросился в Тибр и поплыл на римский берег. По одной версии он погиб в схватке, по другой — был ранен копьем в ягодицу и, наконец, по третьей — спасся целым и невредимым. После отражения первого натиска Порсена перешел к осаде, разбив лагерь на берегу Тибра. Положение было отчаянное. И тогда герой-одиночка решил спасти Рим. Юноша из знатной семьи Гай Муций решил убить Порсену. Однако он действовал отнюдь не безрассудно. Первым делом он явился в сенат и сообщил о своем плане, чтобы сограждане не убили его как перебежчика. Потом, спрятав под одеждой меч, он перебрался через Тибр и явился в лагерь этрусков. В тот день как раз происходила раздача денег войску, была толчея, большая неразбериха, рядом сидели царь и писец, оба почти в одинаковой одежде. Муций, хотя и понимал язык этрусков, никак не мог решить, кто есть кто, а спросить боялся. Он решил действовать наугад и убил писца. После чего попытался вырваться из лагеря, но был схвачен и приведен к царю. Порсена стал грозить пленнику пыткой — что еще может придумать царь? Но Муций, желая показать, что пыток не боится, подошел к жертвеннику, на котором пылал огонь, и держал правую руку над огнем до тех пор, пока царь самолично не оттащил юношу от жертвенника. Пораженный храбростью римлянина (так гласит легенда) Порсена отпустил пленника, и с тех пор Гай Муций и его потомки носили прозвище Сцевола, что значит Левша. И если царь этрусков даровал ему жизнь, то римляне в награду за подвиг пожаловали юному герою поле за Тибром. Однако подвиг Сцеволы мало помог Риму. Город был взят (хотя почти все римские историографы пытаются замолчать этот факт). По договору с этрусками Рим выдал Порсене заложников, уступил часть земель и обязался употреблять железо только для плугов (!). Однако этруски решили продолжить войну, отправились дальше в Лаций и осадили Арицию. Но осажденным пришла помощь из Кум, и этрускам пришлось убраться восвояси. Интересный факт: разбитые под Арицией войска вернулись не к себе, а в Рим, что лишний раз подтверждает, что римляне были стороной проигравшей. Скорее всего, условия мирного договора никогда полностью не соблюдались Римом (особенно, насчет железа), ибо уже в 505 г. до н. э. римляне сообщают о победе над сабинянами — консулы отпраздновали триумф. А консул Валерий Публикола умер в 503 г. до н. э., и на похороны ему собирали всем миром.Тит Ливий

Триумф

По легенде, первое шествие, послужившее прообразом триумфа, устроил Ромул. Сначала триумф был частью искупительных обрядов — пролитая человеческая кровь оскверняла воина. Постепенно триумф из культовой церемонии превратился в светское шествие, хотя и заканчивался по-прежнему жертвоприношением. В Риме, в черте городских стен, власть принадлежала гражданским лицам. Находиться вооруженной армии в пределах священного померил было запрещено. Полководец, прежде чем вступить в Город, должен был сложить с себя властные полномочия командующего. Победитель, ожидая триумфа вместе с войском, оставался за городской чертой и ждал решения сената. Считается, что первым из консулов триумф получил Публий Валерий Публикола, во время церемонии он въехал в Рим на квадриге. Триумф был честью не только для полководца, но и для его воинов, для всего народа. Во времена Республики триумф полководцу давал сенат по просьбе победителя. В случае, если сенат противодействовал, триумф полководцу-победителю имело право предоставить народное собрание. Триумф мог получить полководец, обладавший империем и связанным с ним правом ауспиций, то есть диктатор, консул или претор, одержавший победу в войне. Во II веке до н. э. было принято решение, что для получения триумфа надо перебить не менее 5000 врагов. Точное количество убитых полководец подтверждал клятвой. Триумфатор получал из храма Юпитера Капитолийского специальное облачение — ту нику, расшитую золотыми пальмовыми ветвями и поверх — тогу, украшенную золотыми звездами. На ноги он надевал позолоченную обувь, а на голову лавровый венок. Лицом триумфатор был красен в прямом смысле слова — лицо покрывали киноварью, как у статуи Юпитера. В момент триумфа триумфатор отождествлялся с самим Юпитером: римляне считали, что боги даровали полководцу победу не за его личные заслуги, а как знак покровительства всему римскому народу. Полководец ехал в запряженной четырьмя конями колеснице. С собой на колесницу триумфатор мог взять малолетних детей: пусть с детства мечтают о подобной чести для себя. Сзади на колеснице стоял государственный раб, он держал над триумфатором золотой венок Юпитера, взятый из храмовой сокровищницы Юпитера Капитолийского у и время от времени шептал на ухо: «Оглянись и помни, что ты — человек». Открывали шествие сенаторы и магистраты, потом шли воины, несущие добычу, изображения взятых городов и покоренных страну иногда несли произведения искусства, чаще — драгоценную утварь. Далее следовала вереница быков с вызолоченными рогами — животные предназначались в жертву на Капитолии. За быками вели знатных пленников в оковах, (они, в отличие от быков, до Капитолия не доходили; их путь кончался у подножия Капитолийского холма — в тюрьме). После триумфа пленного царя или полководца, как правило, ждала казнь: вражеский полководец считался в глазах римлян преступником. Непосредственно перед колесницей шли одетые в пурпур ликторы в окружении музыкантов и певцов, вокруг колесницы теснились родственники в белых тогах, а за колесницей шествовали легаты (назначенные сенатом уполномоченные) и военные трибуны, и, наконец, войско триумфатора. Зрители вокруг кричали «О, триумф!», а солдаты распевали язвительные песни — пусть гордость победителя не будет чрезмерной и не раздражит богов.

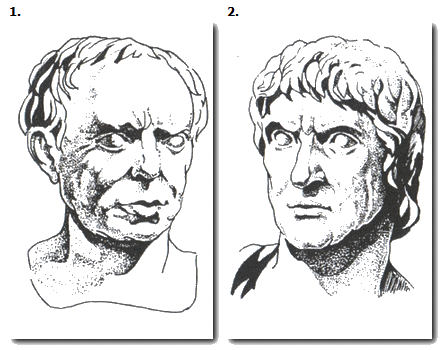

1. Луций Юний Брут. Со статуи. III в. до н. э..

2. Гораций Коклес. С античного портрета. V в. до н. э.

Маршрут триумфа был строго определен: торжественная процессия двигалась от Марсова поля через весь Город к храму Юпитера на Капитолии. В начале пути процессия проходила через триумфальные ворота, совершая обряд очищения. На Капитолии триумфатор совершал жертвоприношение. Юпитеру посвящали часть добычи, золотую корону победителя и венок триумфатор возлагал к статуе Юпитера. Здесь же полководец слагал с себя триумфальные знаки отличия и возвращал одежду в храм. Первый день триумфа заканчивался пиром на Капитолии. Этот пир давался в честь и людей, и богов. Ведь триумфу боги радовались не меньше людей. Потом еще несколько дней подряд устраивались пиры для воинов и граждан, солдатам раздавали подарки из военной добычи.

Арка Тита в Риме. I в. н. э. Реконструкция

Во времена императоров триумфальные зрелища растягивались уже не на дни, а на месяцы. Торжества в честь Дакийских побед Траяна продолжались сто двадцать три дня. Воинам были розданы из добычи богатые подарки. На этих праздниках истребили 11 000 диких зверей. На аренах дрались 10 000 пар гладиаторов. Последний триумф в Древнем Риме устраивался в 403 г. н. э. в честь победы Гонория и Стилихона над готским войском.

Глава 3 «Удаление» плебеев из Города Появление народных трибунов 494 — 493 гг. до н. э

Так вот каков истории урок: Меняется не сущность, только дата. За Вольностью и Славой — дайте срок! — Через богатства, роскоши, разврата И варварства. Но Римом все объято, Он все познал, молился всем богам, Изведал все, что проклято иль свято…Римская республика была государством людей отнюдь не равных. Патриции заседали в сенате, патриции становились консулами, а во время голосования в комициях голоса патрициев были решающими. Так, например, к голосованию первой призывалась триба, которая по данному вопросу непременно проголосует «как надо». Голосование этой первой трибы зачастую оказывалось решающим. Плебеи, правда, тоже обладали правом голоса, да только голоса их мало что значили. Зато у них было право воевать и умирать за Рим. Жизнь была довольно однообразной — провели зиму, посвятили мертвым малые дары, посеяли, пошли воевать. Вернулись с войны, собрали урожай, отпраздновали и победы, и уборку хлеба. Так и год прошел. Воевали поблизости от городских стен, что не отнимало много времени. Обычно кто-нибудь нападал на Рим: то эквы, то сабиняне, то вольски. Если никто не являлся из-за рубежей, римляне отправлялись воевать сами: мстить за «неразумные набеги», так что редкий год обходился без войны. Огорчительно, но не всегда побеждали: порой противник вытаптывал римский урожай, горели дома в окрестностях Города. Так что для многих и победы оказывались не особенно прибыльными. Однако ясно, что античные историки явно преувеличивали жестокость этих мелких сражений. Длились такие походы обычно недолго, порой всего несколько дней. Поскольку римляне чаще побеждали, чем их соседи, их потери в сражениях были не велики, население Города росло, несмотря на войны и периодические эпидемии (в войнах принимали участие все граждане, а не профессиональная армия). Отметим еще одну особенность: сколько бы ни повторялся римлянами тезис «республика превыше всего», жизнь солдат-граждан ценили. Консул мог угодить под суд за то, что во время сражения бросил без помощи один из отрядов. В случае больших потерь победа не радовала. Приведу цитату из Тита Ливия: «Он (консул) добыл победу, но отнюдь не бескровную. Гибель сограждан принесла больше горя, чем поражение врагов — радости». Однако чем больше рос Город, чем шире раскидывались его владения, тем более кровавыми становились сражения. А уж когда пришлось столкнуться с армией хорошо обученной и профессиональной, когда действительно пошла схватка не на жизнь, а на смерть, то есть с Ганнибалом, тогда началась совсем другая война. И другие потери. Однако вернемся к нашему рассказу. За службу в армии денег в те годы римлянам не платили. Надеяться можно было лишь на добычу и на краткость компании. Ну а если враг вытоптал твои посевы, угнал скот и сжег дом? Тогда выход был один: брать деньги взаймы у ростовщиков. Но с ростовщиками не всем удавалось расплатиться. Выходило так, что многие попадали в кабалу, оставаясь при этом римскими гражданами и — что самое важное — должны были идти на войну и сражаться за Рим, а возвращаясь, попадали назад — в подчинение к заимодавцам, под плети и в колодки. Власть имущих такое положение не смущало, зато терпение полусолдат-полурабов иссякло, и все они, как и большая часть плебеев, собрались на форуме, требуя у сената и консулов ответа. Консулами были Аппий Клавдий и Публий Сервилий (495 г. до н. э.). Аппий Клавдий предлагал употребить власть, схватить одного-другого, в этом случае остальные сами успокоятся. Сервилий хотел действовать мягче, предлагал искать компромисс, но какой, и сам не знал. Но тут, как на зло, случилась очередная война. Сервилий предложил должникам, находившимся в кабале, вступить в армию и идти воевать, обещая полную свободу и прощение долгов. Народ кинулся записываться в армию, война прошла успешно. Но по возвращении данное слово Сервилий не сдержал, Аппий же демонстративно велел всех должников опять отдать в кабалу. Народ, быстро сообразив, что властям на них плевать, стал действовать иначе — должников отбивали у заимодавцев, а во время суда устраивали крики и дебош — дабы никто решения суда не слышал. Так прошел в раздорах целый год. «Неслыханная наглость черни», — возмущались сенаторы. Отговорки всегда находились: «протесты плебеев нарушают целостность государства»; для общего блага надо всем объединиться — и тем, кто закован в кандалы и получает свободу лишь на время, чтобы повоевать и получить новые раны, и тем, кто заседает в сенате. А потом опять началась война — но никто не стал записываться в войска. Сенат собрался и принялся гадать, что делать. Поступило три предложения: 1) Публий Вергиний предлагал обсудить дела только тех, кому Сервий за службу в армии предлагал прощение (дать кое-что кое-кому). 2) Тит Ларций предлагал отменить долговое рабство вовсе (радикалы существуют во все времена). 3) Аппий Клавдий хотел навести порядок. Якобы вся смута не от бед, а от распущенности. «Распустились!», — кричал Аппий Клавдий, — и эхо этого вопля гуляет по миру до сих пор. В результате был избран диктатор Маний Валерий — брат Публиколы. Валерия уважали, плебеи записались в его войско, повоевали с эквами и вольсками, вернулись. Но опять никто не собирался прощать должников. Как видно, сенаторы надеялись, что такая шарманка будет вечной. Ну, тут даже диктатор Валерий разозлился, выступил в сенате с обличительной речью и досрочно сложил с себя полномочия, потому как данных обещаний выполнить не сумел. Плебеи возмутились. Сенаторы хотели вновь отправить их на войну. Но плебеи поступили по-своему и ушли из города на Авентин. (По другой версии — на Священную гору, находившуюся в 4–5 км к северо-востоку от Рима). Разбили там лагерь и отказывались возвращаться. Тактика получила название secessio (удаление). Патрициям ничего не оставалось, как начать переговоры. Результатом этих переговоров было введение должности двух трибунов. Одним из тех, кто способствовал примирению плебеев и патрициев был новый консул 493 г. до н. э. Спурий Кассий.Дж. Г. Байрон

Трибуны — защитники народа

Парадокс трибунов: их изображения в истории Рима зачастую похожи на карикатуры. Они все и трусы, и наглецы, и пекутся лишь о собственных интересах. Складывается впечатление, что демократический вождь может быть либо шутом, либо вором, иного ему не дано. Ибо он должен думать о благе народа, а о благе народа никто никогда не думает. Поэтому с одной стороны трибуны кричат о правах плебса, с другой — прикидывают, какую выгоду можно извлечь для себя. Иное дело сенаторы: они пекутся о благе государства — прикрытие куда более солидное, с яркой позолотой. Но потом происходит неожиданно метаморфоза: историк меняет свое мнение и начинает писать о плебеях с сочувствием, о патрициях — с гневом. Ну, все, дело дошло до триариев, как говорили римляне. Значит, царящая повсеместно несправедливость сделалась вопиющей. Именно в такой момента появлялся народный трибун-герой: Ицилий или Гракх. Народные трибуны представляли интересы плебеев и выбирались только из их числа. Сначала трибунов было двое, потом — пятеро (с 471 г. до н. э.), потом — десять — (с 457 г. до н. э.). Поначалу они оказывали только помощь плебсу, запрещая отдельные законы консулов и сената. Но вскоре они начинают вмешиваться во все действия должностных лиц и накладывать вето на решения друг друга. Во время исполнения своих обязанностей (в течение года, на который они были избраны) народные трибуны обладали сакральной неприкосновенностью. Позднее они стали защищать интересы всей гражданской общины, но народным трибуном мог быть избран только плебей.История Спурия Кассия, патриция и консула, благоволившего к плебеям

Консул 502, 493 и 486 гг. до н. э., Спурий Кассий в 493 г. до н. э. способствовал примирению плебеев и патрициев. Во время своего третьего консульства в 486 г. до н. э. он заключил мирный договор с герниками, у которых отобрали две трети земли. Кассий предложил разделить завоеванную землю между плебеями и латинскими союзниками. Просто так, решили патриции, такое предложение Кассий внести не мог, значит сделал это с какой-то целью. Зачем же отдавать землю обратно герникам, если ее только что отобрали? Все ясно: Кассий заискивает перед плебеями и союзниками, мечтая о царской власти. Смерть ему! В 485 г. до н. э. Кассий был привлечен к суду и казнен. Но идея раздела земель между плебеями упала на благодатную почву. Началась 20-летняя «война» между патрициями и плебеями за претворение идей казненного Кассия.Глава 4 Кориолан. Шекспировский сюжет 491 г. до н. э