«Спасите наши души!» [Владимир Виленович Шигин] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Владимир Шигин «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!» Неизвестные страницы истории советского ВМФ

НЕ ПРЕДАННЫЕ ЗАБВЕНИЮ

Мне снился брандер, кормою, А на корме тяжелый сверток тел... И. Тихонов Среди немалого количества трагедий, постигших за всю историю отечественный Военно-морской флот, одной из самых малоизученных и неизвестных является трагическая судьба минного заградителя «Ворошиловск», чья гибель стала своеобразным прологом к последовавшей ровно шесть лет спустя трагедии линейного корабля «Новороссийск». Длительное время замалчивались обстоятельства, связанные с «Новороссийском», однако сегодня о них пишут и говорят достаточно много. О минном же заградителе «Ворошиловск» и о страшной трагедии 30 октября 1950 года невдалеке от Владивостока у острова Русский знают единицы...«Котик», ставший «Ворошиловском»

Все началось с того, что в Германии в 1907 году, во времена кайзера Вильгельма, по заказу российского Доброфлота был спущен на воду грузо-пассажирский пароход «Котик». Вплоть до Первой мировой войны пароход этот, переименованный к тому времени в «Ставрополь», совершал регулярные рейсы на Дальний Восток, доставляя туда грузы и переселенцев. После революции команда разбежалась, а пароход поставили на прикол. Во Владивостоке пережил «Ставрополь» Гражданскую войну и интервенцию. Разграбленный пароход с поломанной машиной не привлек внимания ни японцев, ни белогвардейцев. Власть в городе все время менялась, а «Ставрополь» по-прежнему ржавел у причала. О заброшенном пароходе вспомнили лишь после вступления во Владивосток Красной армии. Новой власти были необходимы морские суда, а интервенты, уходя, увели с собой все, что держалось на плаву. Вот тогда-то и вспомнили о «Ставрополе». Пароход был сразу же поставлен в ремонт, и вскоре, вооруженный несколькими пушками, он уже как вспомогательный крейсер вошел в состав морских сил Дальнего Востока. Так будущий минзаг пережил свое первое перевоплощение из грузового парохода в крейсер. Сразу же по выходе с завода начались боевые будни. Уже в апреле — июле 1923 года «Ставрополь» принимает самое активное участие в уничтожении в Аянском уезде последнего белогвардейского отряда генерала Пепеляева. Затем «Ставрополь» спустил военный флаг и, как в былые времена, занялся перевозкой грузов. Прошло еще восемь лет, и новый поворот судьбы — «Ставрополь» становится гидрографическим судном. 24 декабря 1931 года пароход был зачислен в состав отряда судов управления по безопасности кораблевождения. 3 мая 1932 года на «Ставрополе» торжественно подняли военно-морской флаг. Так началась вторая военная служба судна. Как гидрограф «Ставрополь» трудился в течение двух лет, однако вскоре начальство сочло, что судно со столь вместительными трюмами использовать для замеров глубины и постановки буев нецелесообразно, и «Ставрополь» был переименован в минный заградитель. Затем с июля по декабрь 1934 года он числился минным блокшивом, то есть судном, выполняющим функции плавучего минного склада, а с 11 января 1935 года вошел в состав только что сформированного Тихоокеанского флота. Конец тридцатых годов — время в истории нашего государства особое. Страна жила в каждодневном ожидании начала большой войны на Востоке, где уже вовсю раскручивался маховик японской агрессии. Хасан и Халхин-Гол — лишь ее пролог. Тихоокеанский флот тех лет был весьма невелик, и тягаться с японскими авианосными армадами ему было явно не по силам. Вся надежда возлагалась на подводные лодки и мины. Именно поэтому «Ставрополь» снова поставили в завод, где его переоборудовали, насколько это было возможно, в минный заградитель. Новому минзагу присвоили и новое, в духе времени, наименование — «Ворошиловск», в честь тогдашнего наркома обороны. Водоизмещение минного заградителя было 2300 тонн, парадный ход не превышал 10 узлов. Вооружение составляли четыре 76-миллиметровых орудия и две спаренные четырех- ствольные установки пулемета «максим» (позднее они будут заменены на более современные «Эрликоны»). Просторные грузовые трюмы минзага вмещали теперь без малого 389 мин. Экипаж «Ворошиловска» насчитывал 155 человек. Зачисленный в состав ОВР Главной базы Тихоокеанского флота, корабль начал свою службу. Годы Великой Отечественной прошли для минзага в постановке учебных минных заграждений и томительном ожидании начала боевых действий. Часть команды, покинув корабельную палубу, ушла в морскую пехоту. Именно они, моряки-тихоокеанцы, устилали своими бушлатами заснеженные подмосковные поля, сражались в руинах Сталинграда, штурмовали Будапешт и Берлин. Из сошедших с «Ворошиловска» обратно не возвратился уже никто... Незадолго до начала войны с Японией с «Ворошиловском» произошла серьезная неприятность, лишь по воле случая не обернувшаяся трагедией. Дело в том, что в те дни у дальневосточного побережья командование Тихоокеанского флота уже вовсю ставило оборонительные минные заграждения. Причина столь массированных постановок вполне объяснима: вот-вот должна была начаться война, а боевые возможности малочисленного ТОФа были не так уж велики. Вместе с другими минными заградителями участвовал в этих постановках и «Ворошиловск». Однако жизнь есть жизнь, и в прибрежных водах продолжали ходить торговые суда. Чтобы не раскрывать тайн, командующий флотом распорядился объявить закрытыми для судоходства целый ряд районов с уже выставленными минами. По оставленным фарватерам приказано было ходить, только подав предварительную заявку и взяв на борт лоцмана. Но запретный плод сладок, и японцы тут же решили проверить плотность советских минных заграждений. Едва же посланный для этой цели лесовоз зашел на минное поле, он тут же подорвался. Судно, правда, спасли, но охоту соваться куда не надо, отбили навсегда. Попадали иногда на мины и свои. Так было, например, со знаменитым ледоколом «Красин». Не миновала сия чаша и «Ворошиловск». Завершив одну из своих минных постановок, минзаг направлялся во Владимирско-Ольгинскую военно-морскую базу. Именно в этих водах размещалась созданная адмиралом Юмашевым минно-артиллерийская позиция Тихоокеанского флота, опираясь на которую, флот готовился дать бой возможному агрессору. Незадолго до выхода в море «Ворошиловска» командир дивизиона минных заградителей капитан 2-го ранга А.Я. Ципник (сам в недавнем прошлом командир этого корабля) высказал сомнения командиру базы контр-адмиралу Байкову в правильности решения на маршрут перехода — ведь следовать «Ворошиловску» предстояло, буквально пробираясь среди уже выставленных минных полей. — Ничего страшного! — отмахнулся Банков. — Я решения менять не буду! Приказ есть приказ, и корабль вышел в море... Внезапный взрыв буквально подбросил минный заградитель, когда он входил в пролив Стрелок. В образовавшуюся пробоину хлынула вода. Командир «Ворошиловска» капитан-лейтенант Петр Алешин объявил аварийную тревогу. Радист уже стучал ключом радиограмму в адрес командования: «Подорвались на мине. Широта- Долгота... Нуждаюсь в помощи». В тот раз, однако, кораблю повезло. Мина, на которую напоролся минзаг, была с небольшим количеством взрывчатого вещества и образца 1908 года. Пробоину прибежавшие матросы самоотверженно закрыли своими телами, а затем завели пластырь. К счастью, жертв не было. Лишь несколько человек получили небольшие ушибы и ссадины. Едва минзаг ошвартовался у Арсенальной пристани Владивостока, как на него уже прибыли представители НКВД. Еще бы! Время военное, а здесь по непонятной причине поврежден боевой корабль! Ни дать,ни взять злой умысел! Однако командир «Ворошиловска» сразу же представил чекистам утвержденный комдивом план перехода. Точка подрыва была как раз на линии маршрута. Изучив план, офицеры НКВД положили его к себе в портфель и молча покинули корабль. Для них было уже ясно, кто главный виновник, — тот, кто утвердил план. А из Москвы уже вылетела комиссия Наркомата ВМФ. Вспоминает один из старейших моряков отечественного флота капитан 1-го ранга в отставке Аркадий Яковлевич Ципник «В местном клубе собрали всех офицеров базы. На сцене в президиуме москвичи. Я навытяжку стою перед сценой. Какой-то адмирал кричит на меня сверху. «Вы понимаете, что именно вы проиграли войну! Ведь сейчас ее генеральная репетиция! Может, вы это сделали преднамеренно, чтобы ослабить нашу морскую мощь?» Что мне говорить? Я отвечаю: «Есть! Виноват!» Сверху кричат. «Знаете, что вам за это будет?» «Знаю, — говорю, — трибунал!» А у самого холодный пот. Зал замер. Все словно окаменели. Такие обвинения, это почти что приговор. «А знаете, что трибунал вам даст!» — кричат сверху. Я молчу. «Расстрел1 Расстрел'» — кричит кто-то из москвичей. И тут поднимается со своего места Байков, он тоже сидел на сцене, сходит вниз, подходит ко мне и громко говорит: «Ципник ни в чем не виноват. Он был с самого начала против этого маршрута, но я настоял на выполнении своего устного приказа». Затем Байков при всех крепко меня обнял, расцеловал, говоря: «Спасибо тебе, Аркаша, за порядочность твою, за честь командирскую, за то, что хотел взять мою вину на себя!» После этого москвичи сразу сникли. Всем велели расходиться. Уехал и уже ждавший меня у входа конвой. Вернулся я домой, напился и всю ночь проплакал Утром ко мне зашел сосед, председатель трибунала, говорит: — Чего плачешь, чудак, тебя же оправдали! Несколько дней мне потом нигде прохода не было. Офицеры наши, как увидят, бегут обниматься, радуются за меня: «Молодец, Аркаша, что уцелел!» Вот так «Ворошиловск» прошелся и по моей судьбе...» Сам минный заградитель после подрыва на мине поставили в док Владивостокского судоремонтного завода. Спустя несколько недель он уже снова вышел в море. Ципнику повезло. Другим везло меньше. Так, младшего командира срочной службы минного заградителя «Ворошиловск» А.П. Химинуса приговорили к 7 годам лишения свободы «...за троцкистские разговоры об отрицании авангардной роли партии». Другой сверхсрочник, В.Н. Звездкин, был осужден на 3 года «...за контрреволюционную агитацию», краснофлотец срочной службы Рассохин на 5 лет «...за агитацию, направленную на подрыв мощи РККА». С началом войны с Японией минзаг в базе уже не застаивался. Дел у него хватало! Днем и ночью «Ворошиловск» ставил оборонительные минные заграждения, прикрывая подходы к дальневосточному побережью. Ведь совсем рядом базировался огромный японский флот, изрядно потрепанный, но еще вполне боеспособный. Но остатки вражеской армады легли под американскими бомбами на дно бухты Куре, а ударная Маньчжурская армия капитулировала под напором советских танков. Теперь минный заградитель ликвидировал собственные минные поля, освобождая простор для мирного судоходства.Корабль и его экипаж

Опыт войны подсказал первую послевоенную кораблестроительную программу. В ней наряду с крейсерами, эсминцами и подводными лодками планировалось создание и скоростных современных минных заградителей. Старик «Ворошиловск», разменявший уже пятый десяток своей жизни, доживал последние дни. Ветерана ждал скорый вывод в резерв и медленная смерть под огненным жалом автогена. И снова, в который уже раз, в судьбу корабля вмешалась политика. Грянула корейская война! В дальневосточные воды вошел американский флот. Предсказать ход последующих событий тогда бы не взялся никто. Локальный конфликт мог в любой момент обернуться новой мировой бойней. СССР и Китай поддерживали Пхеньян, американцы со своими союзниками — Сеул. Летчики комкора Кожедуба десятками сбивали американские бомбардировщики, а корабли под звездно-полосатым флагом то и дело рвались на таинственных северокорейских минах, которыми местные рыбаки прямо с джонок усеивали все прибрежные воды. В последнее верится с трудом — ведь минное дело, как никакое другое, требует высочайшего профессионализма и специальных кораблей для выполнения столь важной и масштабной задачи. Ни того ни другого у северокорейских моряков в то время не было. Поэтому вполне можно предположить, что для выполнения столь рискованного предприятия и был задействован «Ворошиловск». Такая версия, кстати, имеется и в немногих воспоминаниях о трагической судьбе корабля, гибель которого многие напрямую связывают с корейскими событиями. Оговорюсь сразу: никаких документальных подтверждений участия минного заградителя в боевых постановках мин у побережья Северной Кореи автору в ходе работы над повестью найти не удалось. Поэтому, ведя далее рассказ о событиях вокруг «Ворошиловска», я буду придерживаться официальной точки зрения — той, что нашла свое отражение в бумагах, актах и отчетах по трагедии 30 октября 1950 года у острова Русский. Однако, разумеется, корейская война все же сказалась на судьбе «Ворошиловска», пусть даже и косвенно... Итак, что же представлял собой минный заградитель «Ворошиловск» и его экипаж в преддверии произошедшей трагедии? В 1948 году корабль был направлен в Порт-Артур, где на местном судостроительном заводе прошел докование и средний ремонт. В следующем, 1949-м, он успешно отработал задачи боевой подготовки, выставив на состязательных минных постановках почти пятьсот мин (!) и получив высшую награду, даваемую кораблям в мирное время, — приз морского министра, став, таким образом, лучшим кораблем своего класса во всем Советском Военно-морском флоте. Познакомимся поближе с главными участниками трагических событий 30 октября. Командиром «Ворошиловска» в это время являлся капитан 3-го ранга Василий Иванович Корженков. Из служебной характеристики В.И. Корженкова: «Окончил ВМУ в 1939 году. Член ВКП (б) с 1944 года. На ЗМ «Ворошиловск» непрерывно служит 10 лет, из них в должности командира корабля с 1947 года Начал службу артиллеристом, затем помощником командира корабля. Командовал кораблем умело. Маневрами корабля управлял умело. Организацией и порядком на корабле занимался не систематически. Тактически подготовлен. Авторитетом у личного состава пользовался». Заместитель командира корабля по политической части — капитан 3-го ранга Николай Иванович Дерипаско. Об этом человеке, пожертвовавшем своею жизнью ради спасения сотен и сотен других, особый рассказ еще впереди. Помощник командира корабля — старший лейтенант Алексей Сергеевич Савинов. Окончил ВМУ в 1945 году. На корабле с 1948 года. Аттестован положительно. Командир БЧ-3 — лейтенант Николай Яковлевич Кононец. Окончил ВМУ в 1948 году. Член ВЛКСМ. Из служебной характеристики: «Был командиром группы, с мая 1950 года назначен командиром БЧ-3 минного заградителя. Как командир БЧ-3 подготовлен удовлетворительно. Минную специальность любит. Недостаточно требователен. Исполнителен, дисциплинирован. Пользовался авторитетом среди личного состава корабля. Задачи боевой подготовки в 1950 году выполнил с хорошими и отличными показателями». Что касается команды «Ворошиловска», то в подавляющем большинстве ее составляли старослужащие матросы, имевшие эа плечами по пять-семь лет службы. Документы показывают, что к концу 1950 года на корабле было до 90 % старослужащих и всего лишь 10 % молодых матросов. Небезынтересны документы, посвященные общим характеристикам экипажа «Ворошиловска», часть которых (положительная) была составлена до произошедшей трагедии, другая (отрицательная) — непосредственно после нее. Один из документов гласит: «...Состояние партийно-политической работы и работы партийной и комсомольской организаций корабля оценивается политическим отделом дивизии ОВР и политическим управлением флота как удовлетворительное и по их заключению выделяется в лучшую сторону среди кораблей ОВРа». В другом картина совершенно противоположная: «...В течение 1950 г. до катастрофы на корабле имели место два чрезвычайных происшествия: случай дезертирства и самовольная отлучка свыше двух часов. В январе 1950 г. на корабле был вскрыт случай извращения дисциплинарной практики (рукоприкладство). Приведенные факты свидетельствуют о том, что состояние воинской дисциплины на ЗМ «Ворошиловск» было явно неудовлетворительное». Так каким все же был экипаж минзага? Лучшим или худшим? Думается, что ни тем и ни другим Это были самые обычные люди, со всеми свойственными им недостатками. Что-то у них получалось лучше, что-то хуже. Пока они, не вылезая из морей, п том своим и мозолями зарабатывали приз главкома, им списывались все промахи. Закрывая глаза на все плохое, их считали самыми лучшими. Когда же произошло непоправимое, то их (тех, кто остался в живых) сразу стали считать наихудшими, разом вспомнив все былые огрехи. Увы, «Ворошиловск» здесь не исключение. Подобные случаи, к сожалению, не редки.. Впрочем, уровень профессионализма экипажа ни у кого сомнений не вызывал. Ведь корабль имел приз за 1949 год и не без оснований готовился повторить свой прошлогодний успех и в 1950 году. Кстати, за тот же 1950 год командование флотом оценило минную подготовку экипажа «Ворошиловска» в 4,5 балла! Сам корабль в это время входил в состав 30-й дивизии охраны водного района Главной базы 5-го ВМФ наряду с минзагом «Аргунь» и сетевым заградителем «Сухона». В те годы решением Сталина Балтийский и Черноморский флоты были искусственно разделены каждый еще на два флота. На Тихом океане были образованы 5-й и 7-й флоты. 7-й — Северо-Тихоокеанский с главной базой в Советской Гавани, 5-й — Тихоокеанский с главной базой во Владивостоке. 5-й ВМФ от других отличался прежде всего тем, что тогда им командовал Н.Г. Кузнецов, незадолго перед этим снятый Сталиным с должности наркома ВМФ. Обладая огромным опытом и талантом выдающегося флотоводца, Кузнецов в самое короткое время добился больших успехов в повышении боеготовности 5-го ВМФ. Под стать командующему были и его первые помощники, прежде всего начальник штаба флота контр-адмирал В.А. Касатонов, единственный флотоводец в истории отечественного флота, командовавший поочередно практически всеми флотами: Балтийским, Черноморским и Северным. (На Тихоокеанском флоте, будучи длительное время начальником штаба, он также некоторое время фактически командовал флотом.) Начальником политуправления являлся легендарный комиссар Великой Отечественной Я.Г. Почупайло, также оставивший яркий след в истории нашего флота. Естественно, что созвездие столь талантливых руководителей, возглавлявших 5-й ВМФ, сразу же заметно выделило его в лучшую сторону из числа других. И то, что «Ворошиловск» был отмечен именно этими начальниками, пожалуй, говорит о многом. И еще немного статистики. В роковом для корабля 1950 году на минный заградитель обрушился буквально шквал всевозможных проверок. Чем это было вызвано, до конца не ясно. Может, участием корабля в состязательных минных постановках, а может, тем, что минзаг выполнял какие-то особые секретные задания? Штаб ОВР проверял «Ворошиловск» пять раз, командир дивизии — трижды, минно-торпедное управление флота, штаб и политуправление флота — каждое по три раза. Кроме этого корабль был комплексно проверен (а точнее, вывернут наизнанку) Главной инспекцией ВМФ во главе с бывшим командующим Черноморским флотом вице- адмиралом Владимирским. Инспекция также подтвердила высокий уровень экипажа «Ворошиловска» по всем показателямКазалось, ничего не предвещало беды

Итак, 14 октября 1950 года по представлению командира 30-й дивизии ОВРа командующий 5-м ВМФ своим приказом допустил минный заградитель «Ворошиловск» к состязательным минным постановкам как лучший корабль 30-й дивизии. Восемнадцатого октября штаб флота издал специальную директиву штабу дивизии ОВРа на проведение состязательной минной постановки минзагу, с указанием тактической задачи, количества выставляемых мин и их образцов. В соответствии с этим в течение двух суток — с 23 по 25 октября на «Ворошиловск» было принято 230 боевых мин и минных защитников. Почему кораблю было приказано ставить на состязаниях боевые мины АМД-1000, непонятно, ведь на состязаниях 1949 года минзаг ставил лишь учебные мины. Скорее всего, это было вызвано именно событиями корейской войны — флот готовился к возможным боевым действиям. Так события в Корее, пусть и косвенно, все же оказали влияние на судьбу «Ворошиловска»... Едва на борт минного заградителя была погружена последняя мина, тут же последовал приказ следовать на постановку. В тот же день, выйдя в море, «Ворошиловск» выставил минное заграждение в Амурском заливе. На борту корабля в это время находились четыре представителя штаба флота во главе с заместителем начальника штаба 5-го ВМФ по боевой подготовке капитаном 1-го ранга Збрицким (в будущем командующим эскадрой Черноморского флота). Сразу же после завершения постановки была осуществлена выборка выставленных мин. Помимо «Ворошиловска» в ней участвовали подошедшие сетевой заградитель «Сухона» и посыльное судно «Терек». Закончив выборку раньше «Ворошиловска», они сразу взяли курс в базу. Сам минный заградитель, также завершив выборку оставшихся мин, направился в бухту Новик для сдачи мин на склад. В это время в его трюмах насчитывалось 107 якорных и донных мин, а также 20 минных защитников. В 8 часов 15 минут 30 октября 1950 года «Ворошиловск» прибыл в бухту Новик и ошвартовался правым бортом у причала мыса Шигина невдалеке от минного склада «Сухона» и «Терек», сгрузив к этому времени свои мины на берег, уже ушли во Владивосток. Поэтому ко времени подхода минного заградителя пирс и складские пути были уже полностью загромождены их минами. В 8 часов 30 минут по сигналу «большой сбор» экипаж «Ворошиловска» был выстроен на пирсе. Помощник командира старший лейтенант Савинов и командир минной боевой части лейтенант Кононец развели людей на работы по выгрузке мин. При этом одна часть была назначена на раскатку мин на берегу от корабля до склада, другая же должна была выгружать их непосредственно из погребов. Командир корабля наблюдал за разводом на работы со спардека, не вмешиваясь в распоряжения своего помощника Из всей команды на построении отсутствовали 39 человек: 11 — с разрешения командира готовились к увольнению в запас, а остальные по различным причинам были отпущены в город. Позднее будет подсчитано, что из 36 специалистов-минеров в выгрузке мин участвовали всего 19 человек, остальные были распределены на другие работы. Выгрузка мин началась из носового погреба стационарными паровыми лебедками. Здесь следует остановиться на особенности конструкции «Ворошиловска». Будучи кораблем не специальной постройки, а обычным грузовым пароходом, он был весьма относительно приспособлен к погрузке и выгрузке мин. Причем устаревшие лебедки, имевшие ограниченный вылет, могли выгружать мины лишь в два приема. Вначале из трюма на верхнюю палубу, а затем с палубы уже непосредственно на пирс. Итак, выгрузка мин началась. Погода в тот день была спокойная. Ветер 2—3 балла, море — 1 балл, видимость до 5 миль, небольшая облачность, временами дымка, температура воздуха +10°. В 10 часов утра в самый разгар работ с разрешения дежурного офицера минзага лейтенанта Павленко к левому борту «Ворошиловска» пришвартовались баржа ВСН-239 и буксир РБ-88 продовольственного отдела тыла Владивостокской ВМБ. Не прекращая выгрузку мин, лейтенант Павленко привлек несколько матросов на прием продовольствия с баржи. Спустя еще два часа был объявлен перерыв на обед. Во время обеда руководивший выгрузкой мин лейтенант Кононец получил через рассыльного матроса приказание командира закончить выгрузку мин к 18.00. Спустя некоторое время спустившийся в кают-компанию старший лейтенант Савинов повторил это приказание. Причина указания командиром конкретного срока окончания работ очевидна — необходимо было дать людям отдых после столь напряженного выхода в море: офицерам съехать на берег к семьям, матросам посмотреть новый кинофильм, за которым заблаговременно был послан на кинобазу корабельный киномеханик. Сам командир корабля капитан 3-го ранга Корженков до обеда занимался у себя в каюте составлением отчетной документации по итогам выхода в море и минной постановки, а затем там же отдыхал. Вспомним, что позади у него было несколько бессонных суток на ходовом мостике, да еще присутствие на борту флотской комиссии. Однако, самоустранившись от столь ответственного и далеко не безопасного мероприятия, которым он должен был лично руководить, Корженков нарушил все существующие инструкции и правила Почему так поступил командир? Наверное, кроме усталости сказалось и то, что подобные операции на «Во- рошиловске» проводили уже десятки, если не сотни раз. Команда опытная, каждый знал свое дело, и командир за ход работ особо не волновался. Все должно было идти, по его разумению, как всегда. Старшим на выгрузке некоторое время был помощник командира Савинов, но и он, убедившись, что все идет, как всегда, хорошо, отправился после обеда к себе в каюту. Теперь, после его ухода, старшим на выгрузке остался командир минной боевой части лейтенант Кононец, но и он находился на берегу в районе откатки мин к складу. Таким образом, когда после обеда продолжили выгрузку мин, на палубе «Ворошиловска» не было ни одного офицера. Однако работа шла быстро. Матросы свое дело знали и действовали умело. Причем более споро работали те, кто был на борту минзага, и откатывавшие мины попросту не успевали таскать их к складу, пути к которому были к тому же загромождены минами с «Сухоны» и «Терека». К 14 часам 55 минутам с «Ворошиловска» были отгружены 82 якорные и 13 более мощных донных мин АМД-1000. Причем последние лежали у самого края пирса в непосредственной близости от минного заградителя. На верхней палубе корабля в это время находились три акустические донные мины, некоторое количество их было еще в коридорах. Разгрузка подходила к концу. В кормовом погребе оставались последние три акустические и две якорные мины. В это время руководивший работой на верхней палубе старший матрос минер Василий Чанчиков, без ведома командира БЧ-3, решил, для ускорения работ перед выгрузкой донных мин на пирс, отсоединять их тележки. Мины поэтому на металлической палубе укладывали бок о бок прямо у люка кормового погреба. К 14 часам 55 минутам у люка были уложены сразу три донные мины. Для четвертой места почти не оставалось. Ее можно было лишь буквально втиснуть в щель между другими, что уже далеко не безопасно. Однако желание поскорее закончить выгрузку и уверенность в своем опыте затмили чувство опасности. К тому же рядом не оказалось офицеров, которые бы могли вмешаться в развитие событий. Наконец из люка минного погреба показалась очередная донная мина. Бывшие на палубе матросы сразу же обратили внимание, что, провиснув на стропах, она сильно наклонилась головной (зарядной) частью вперед. Но и это никого не остановило. Тысячи раз проделывали участвовавшие в разгрузке эту, казалось бы, до совершенства отработанную операцию и не сомневались, что все будет благополучно и на сей раз. При попытке стоявшего на лебедке матроса втиснуть ее между двумя соседними минами она своей тяжестью развернула одну из лежавших мин, а затем с силой ударилась головной частью о металлическую палубу.Катастрофа, подвиги и их герои

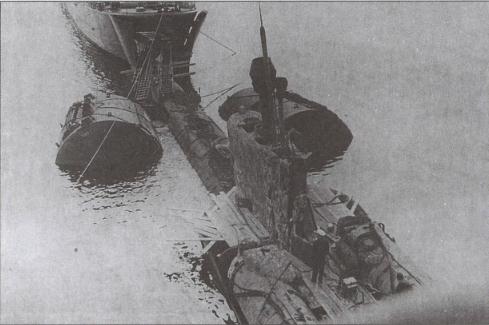

Именно с этого мгновения и начался отсчет трагедии. Далее события развивались с ужасающей быстротой. Увидевший удар мины о палубу старший поста приемки мин старший матрос Алексей Быков, решив, что мина уже легла на палубу всем корпусом, крикнул стоявшему на лебедке матросу Василию Шатилову, чтобы тот травил лебедочный трос. Шатилов исполнил команду. Через мгновение не удерживаемая более тросом кормовая часть мины резко пошла вниз и, с силой ударившись об острый угол ушка бугеля своей соседки, который глубоко вошел в ее корпус, с грохотом упала на палубу. К мине бросился стоявший рядом старший матрос Николай Вымятин, хотевший было отдать строп, но взрывом был отброшен в сторону. Из объяснительной старшего матроса Николая Вымятина: «...Я подошел и стал отдавать стропы, когда я только нагнулся и правую руку протянул к стропам, в это время раздался глухой взрыв и, одновременно, пламя обожгло мне все лицо, особенно левую сторону, правую руку и ногу... На четвереньках отполз к радиорубке и затем перепрыгнул через борт корабля, где был отправлен на машине в госпиталь». Объяснительная матроса Александра Ступина: «...Как только мина ударилась о мины и палубу, получился взрыв... Меня сразу обожгло и оглушило, отбросило под пулемет на юте, но я быстро вскочил и побежал на спардек....Только вышел на палубу, меня снова ударило волной нового взрыва и я далеко улетел. Спустился в кубрик и сразу же за мной послышался стон, это полз раненый Зинков Вася, а за ним Рыбкин...» Вспоминает старший матрос Алексей Быков: «...Не успели стравить стропы до места, около погребов произошел взрыв, нас охватило большое пламя огня, одежда на всех нас загорелась и, что-либо, делать было невозможно. Горя, я, Горев и Глушков, стали выскакивать на пирс-» Первый взрыв застал нескольких матросов в кормовом минном погребе, из которого только что подняли злополучную мину. Все они оказались в ловушке, и, будь первый взрыв чуть посильнее, никому бы из них не быть живыми. Из воспоминаний матроса Владимира Баташева: «...Находился на 1-м стеллаже. Следил снизу, чтобы мина не зацепилась и не билась о стенки во время ее подъема Данная мина шла хорошо. После этого я услышал глухой взрыв, отлетел к буйкам Посмотрел наверх и увидел пламя. Я быстро вылез и увидел оглушительный огонь...» Старшина 1-й статьи Вилисов: «...Личный состав, который был в погребе, быстро вышел на верхнюю палубу. Я увидел на палубе горевшую мину. С командой начали ее тушить. Она стала рваться небольшими взрывами — заряд мины разбросало по палубе. Я начал с командой откатывать мины по левому борту- Произошел взрыв, и меня бросило на трап. Затем еще взорвалось и на меня упал раненый старшина 1-й статьи Сидоркин~.» Первый взрыв был не очень сильным, и лежавшие рядом мины не сдетонировали, но он сопровождался разбрасыванием горящих кусков взрывчатки. Горящий гексогель падал на надстройки, палубу, буквально засыпал лежавшие на палубе и пирсе мины. Всюду разом вспыхнули языки пламени. В это время наверх выскочили командир корабля и помощник Корженков объявил пожарную тревогу, приказал пустить орошение в минные погреба, а всей команде откатывать мины от очага взрыва. Старший лейтенант Савинов тем временем вызвал пожарный взвод и возглавил тушение горящей мины огнетушителями и водой. Из объяснительной записки лейтенанта Вольдемара Шпунтова: «^Услышал глухой взрыа Выскочив из каюты дежурного, увидел большой клуб дыма, пламя белого цвета и обожженных матросов.- Старший лейтенант Павленко (командир БЧ-4) отдавал приказание в машину пустить пожарный насос Потом мы выскочили на пирс, когда огонь пёрекинулся на следующие мины на берегу и на корабле- По инициативе зам к-ра капитана 3 ранга Дерипаско мы начали откатывать мины, стоящие на пути от корабля на склад...» Существует и объяснительная записка самого командира. И хотя она лаконична и больше напоминает отписку, так как тяжело раненный Корженков продиктовал ее через несколько дней в госпитале, позволю себе привести некоторые выдержки из нее: «...Около 15 часов мне в каюту крикнули «пожар на юте», кто доложил — не помню. Выскочил на спардек. Дал приказание помощнику и командиру БЧ-1 руководить раскаткой мин на палубе. Кому отдал приказание — не помню.... На корабле кроме меня находился из офицеров дежурный по кораблю старший лейтенант Павленко. Больше никаких приказаний не давал, так как после этого последовал взрыв, я потерял сознание. Больше ничего сказать не могу». Объяснительную самого командира, подобранного из воды с переломанным позвоночником и без сознания, дополняет старшина 2-й статьи Георгий Осипов, бывший некоторое время рядом с ним: «...Услышав взрыв, выскочил на палубу. Увидел дым на юте и плавающего человека с окровавленной головой за бортом.... Командир со спардека приказал строить пожарный взвод (скорее всего, это был помощник). Дали дудку по кораблю «Пожарному взводу построиться на шкафуте». Все хватали мини-максы (огнетушители. — В.Ш.) и бежали к месту пожара. После чего по приказанию командира откатывали мины на левый шкафут... Слышал приказание командира затопить корабль, но не успели. Очнулся я в воде с левого борта на какой-то цепи. Во время разгрузки помощник командира и дежурный по кораблю все время находились на юте. Командир корабля очень часто выходил к месту выгрузки». Осипов пытается, насколько может, спасти своего командира. Так матросы поступают, когда речь идет только об очень авторитетном и уважаемом ими человеке. Именно таким был для команды «Ворошиловска» капитан 3-го ранга Корженков. Однако справиться с пожаром никак не удавалось. Вспышки огня под действием воды и пены стали лишь увеличиваться. Пламя быстро распространилось на кормовую часть «Ворошиловска», а затем и на пирс, где рядами, тесно прижатые друг к другу, стояли мины. Взрыв и пожар были столь скоротечны, что часть команды растерялась, груды начиненных взрывчаткой мин буквально гипнотизировали людей. Из акта комиссии по расследованию обстоятельств происшедшего: «...Матросы и старшины, находившиеся в непосредственной близости от очага пожара, растерялись и не знали, что делать. Вместо того чтобы изолировать горящую мину и, используя все имеющиеся средства, локализовать пожар, продолжали попытки тушить мину мини-максами и водой, чем усиливали и ускоряли взрыв. Отдаваемые распоряжения исполнялись только отдельными лицами, управление личным составом корабля было потеряно, и на корабле для его спасения осталось несколько человек, остальные разбежались...» Оставим на совести председателя комиссии вице-адмирала Абанькина обвинения в трусости и паникерстве — это явная ложь. Люди выпрыгивали за борт по приказу командира и бежали оттаскивать стоявшие у борта мины. О причинах столь «объективного» расследования столичного адмирала мы расскажем ниже. Сейчас о другом Вне сомнений, в первые минуты растерянность была, но не потому, что кто-то стремился спасти свою жизнь. Всем было ясно, что если рванут все мины сразу, то спасения уже не будет никому. Люди просто не знали, куда им бросаться прежде всего: сбрасывать ли мины с корабельной палубы или бежать оттаскивать те смертоносные шары, что лежали у борта Казалось, еще немного — и взлетят на воздух горящие мины, затем сдетонируют лежащие на пирсе, а затем уже рванет под небеса весь огромный склад, где ждали своего часа десятки тысяч тонн смертоносной взрывчатки. Теперь на волоске была судьба уже не только острова Русский, но и всего Владивостока со всеми его жителями. До катастрофы, сравнимой по мощи разве что с Хиросимой, оставались считаные минуты. И никто в огромном приморском городе еще не знал, что стрелки часов, быть может, уже отсчитывают последние мгновения их жизни... Но нашелся человек, кто решился ценою собственной жизни остановить уже пришедший в действие механизм смерти... Им стал заместитель командира «Ворошиловска» по политической части капитан 3-го ранга Николай Иванович Дерипаско. Из служебной характеристики капитана 3-го ранга Дерипаско: «..На корабле с весны 1950 года. Имеет опыт работы на кораблях. Пользовался авторитетом у личного состава. Проявлял повседневную заботу о личном составе и хорошо планировал политическое обеспечение по выполнению задач боевой подготовки. Умел мобилизовать личный состав на выполнение поставленных задач». Что можно узнать о человеке из столь немногословной характеристики? Увы, немного! Гораздо больше виден офицер, когда листаешь его личное дело. Из личного дела Н.И. Дерипаско: 1939 г. Курсант военно-политического училища имени Энгельса: «...Показал себя дисциплинированным, выдержанным курсантом Упорно работает над собой и добивается хороших результатов-.» 1940 г. Политрук Зам командира по политчасти зенитной батареи 3-го полка КБФ: «-Энергичен, сила воли достаточная, решительный и смелый. Сообразителен и находчив, способен хладнокровно и правильно ориентироваться в сложной обстановке и правильно оценивать ее. Для пользы службы всегда готов пренебречь своими личными выгодами-» 1941 г. Старший политрук. Военком батареи зенитного артдивизиона сектора р. Нева ЛенВМБ КБФ: «-Во время боевых стрельб показывает пример и вдохновляет бойцов и командиров на работу под огнем противника- Подлежит выдвижению по службе...» 1943 г. Капитан. Зам. командира по политической части отдельного зенитного артдивизиона 9-го зенитного артполка ПВО КБФ: «...В Отечественной войне за аттестуемый период показал себя храбрым и решительным, немного горяч- Замечание начальника политуправления КБФ — Дерипаско слабо работает над повышением своих политических знаний. Продвижение по службе пока не целесообразно, присвоения очередного звания не заслуживает». Вот так, воевать храбро, выходит, можно, а звание получить нельзя! Чем же так не угодил партийному чиновнику боевой замполит? Может, не убоясь начальственного гнева, говорил правду в глаза, а может, в перерывах между боями небрежно законспектировал труды классиков марксизма? 1944 г. Капитан. Зам командира по п/ч отдельного зенитного артдивизиона: «...Во время боевых действий дивизиона под Ленинградом показал себя смелым и решительным Бывая на батареях, помогал командирам батарей в отражении самолетов противника, там, где появлялась растерянность в орудийных расчетах, Дерипаско быстро мобилизовывал личный состав. Пользуется большим авторитетом у личного состава..» 1945 г. Капитан. Зам. командира по п/ч отдельного зенитного артдивизиона: «-Инициативен, смелый и решительный офицер... Пользуется непоколебимым авторитетом среди личного состава^» 1947 г. Капитан 3-го ранга. Заместитель командира охраны рейдов бухты Золотой Рог по п/ч ОВР Главной базы 5-го ВМФ: «...Положительная сторона — хорошие организаторские качества, смелый, решительный, не боится трудностей, быстро ориентируется в сложной обстановке...» Видимо, не случайно именно капитан 3-го ранга Дерипаско фактически возглавил борьбу за спасение корабля, да и всего Владивостока, от гибели. Из акта комиссии по расследованию обстоятельств гибели минзага «Ворошиловск»: «...Заместитель командира по политической части капитан 3 ранга Дерипаско во время пожара находился вблизи командира корабля и лично руководил действиями оставшихся на корабле людей». В этих трех строках всё: личная смелость и решительность, умение сохранять самообладание в самой критической обстановке и непререкаемый авторитет. Увидев рядом своею замполита, поддавшиеся было минутной растерянности люди быстро пришли в себя и вступили в борьбу с огнем. Из объяснительной записки командира минной боевой части корабля лейтенанта Кононца «...Я услышал глухой взрыв, повернувшись к кораблю, я увидел в воздухе над погребом белую шапку пламени, которое перекидывалось за борт корабля и на пирс. На борту корабля и на пирсе вспыхнуло. Мы с зам. командира бросились бежать к кораблю, крича: «лейте воду...» Матрос Сидельцов: «...Вслед за взрывом раздалась команда зам. по политчасти «немедленно откатить все мины от борта...» Матрос Нанилин: «...На пирсе горела вторая половина мины, которая разорвалась... Я направил струю мини-макса, последовал взрыв, меня откинуло. Я подскочил, последовал взрыв, и нас откинуло повторно, тут я услышал команду зам. к-ра Дерипаско «оттаскивать и откатывать мины...» Вспоминает вдова Н.И. Дерипаско Лидия Кузьминична- «Владивосток, куда в 1945 году прибыл муж для участия в войне с Японией, стал очередной и трагической вехой в его военной биографии. До этою была финская война, оборона Таллина и Ленинграда в Великую Отечественную, за что он удостоился орденов и медалей, которые до сих пор храню. Я же с нашими мальчишками приехала на жительство во Владивосток буквально за два месяца до трагедии — 25 августа 1950 года и даже еще на Русском не была, впервые попала туда уже на похороны- Николаи на «Ворошиловске» служил недавно, всего каких-то три месяца, и тут на тебе такая беда- В тот страшный день и час я находилась на привокзальной площади, собиралась сесть в трамвай, как вдруг послышался какой-то непонятный гулкий протяжный грохот со стороны Русского острова. Из окон прилегающих к вокзалу зданий посыпались стекла (потом я проезжала в трамвае мимо ГУМа, и даже там полопались витрины). Конечно, ни я, ни люди рядом со мной ничего не поняли, а лишь вздрогнув и замерев на минуту, прислушиваясь, заспешили дальше по своим делам. Однако уже назавтра по городу поползли самые невероятные слухи, вплоть до того, что якобы американцы на Русский бомбу сбросили. Но потом все больше шли разговоры о вредительстве. Кстати, тогда и моего погибшего мужа была попытка обвинить во вредительстве: мол, замполит был на корабле, а недоглядел- И целый год мне вообще не выплачивали никакой пенсии, а на руках двое ребятишек, сама сильно болела, не работала Трудное время было, но люди добрые помогли. Нам, вдовам погибших, потом рассказывали, что во время погрузо-разгрузочных работ загорелась одна из мин, от этого взорвался пороховой погреб «Ворошиловска», а затем от детонации рвануло еще несколько мин... Говорили, что Николай погиб, когда бросился в каюту за партбилетом, если бы он этого не делал, то, возможно, и жив бы остался-» По воспоминаниям очевидцев, первый взрыв и начало пожара застали замполита на берегу, где он наблюдал за транспортировкой мин на склад. Увидев столб пламени над кораблем, фронтовик- балтиец действовал, как всегда, решительно. Он сразу же приказал матросам разорвать цепь мин, откатывая их друг от друга как можно дальше, а сам бросился на минзаг. Взбежав на палубу, встал около горящей мины и до последней минуты, ободряя людей, вместе с командиром руководил тушением пожара Видя спокойствие и хладнокровие замполита, пришли в себя и матросы. Понимали ли Корженков и Дерипаско, что, находясь рядом с горящей миной, они обречены? Безусловно! Именно поэтому за несколько минут до последнего взрыва командир отдал приказание о затоплении своего корабля. Пусть погибнет «Ворошиловск», зато не сдетонируют сотни мин, находящихся на берегу! К сожалению, затопить минзаг так и не успели, зато успели другое — оттащить все бывшие неподалеку от него мины на безопасноерасстояние. Сам же командир покидать палубы гибнущего минзага не собирался. Рядом с ним плечом к плечу остался и замполит- Каждая выигранная у взрыва минута оборачивалась сотнями спасенных жизней. Несмотря на то что вот-вот должна была последовать неминуемая развязка, борьба с пожаром и откатка мин продолжались безостановочно. Из воспоминаний матроса Собинова* «-.На палубе было море огня. Мы сразу наверх выбежали. Вокруг огонь. Мы с Федоткиным за шланг воды, стали поливать, ничего не получается, мы на спардек обратно за шланг, вода хорошо шла Федоткин держал пипку и поливал ют, ну ничего не получается. Увидели, что за бортом плавает сброшенный взрывом трюмный, сразу кинули ему два спасательных круга Слышно было еще два взрыва на юте, пожар все сильнее. Я спрыгнул на шкафут, на спардеке был командир, была команда немедленно откатывать мины на пирсе и тушить пожар и вторичная команда командира затопить корабль, на корабле личного состава было мало, все оттаскивали мины на пирсе. Я спрыгнул с фальшборта на пирс и побежал к минам откатывать, и тут произошел большой взрыв, я упал и снова побежал, осколки летели через нас и около нас...» Из объяснительной записки матроса Александра Зуева: «...Кто-то крикнул: «Мины откатывай», я тоже бросился откатывать, откатывали до последней возможности, которые еще были не охвачены пламенем, кто-то закричал: «Дальше от горящих мин, сейчас взорвутся!» Я не успел отбежать 50 метров, как раздался оглушительный взрыв, я упал возле понтона, осколки посыпались кругом, когда осколки перестали летать, я оглянулся, вижу, несут тяжело раненного старшину 1-й статьи Горбунова Мне сказали: скидывай шинель, и на шинели его потащили, отнесли его в машину. Тут обратно несильный взрыв. Все побежали за территорию минных складов, где еще были нерастасканные мины. Я побежал обратно к кораблю. Перед глазами погружается корабль на дно, слышны стоны матросов, сердце сжималось. Подбегаю, трое матросов поднимали убитого командира БЧ-1. Я тоже схватил и стал помогать, донесли до понтона, положили. Я побежал обратно. Получил приказание тушить доски около пирса, которые горели. Еще после сильного взрыва бегал тушить горевшую траву, пламя которой приближалось к складам..» Матрос Иван Баранцев: «...Дали команду выскакивать из погреба... Дальше по команде пом. командира взял огнетушитель и начал поливать огонь. В это время слышал ряд слабых взрывов в районе пожара. После того как огнетушитель разрядился, зам. к-ра корабля подал команду откатывать мины, которые стояли по минным путям от дороги до самого корабля... Когда откатили все мины, осталась одна опрокинутая набок и начали ее поднимать, раздался взрыв большой силы, которым отбросило нас в сторону...» А вот как описывает случившееся техник электроминной лаборатории старший лейтенант П.И. Быков, оказавшийся неподалеку от «Ворошиловска». «...Увидел, что на корме «Ворошиловска» очаг огня примерно диаметром в 2—3 метра и небольшой силы взрывы, глухие, наподобие взрывов снарядов. Пламя огня было желто-белого цвета, вырывавшегося откуда-то с силой, и слышно было шипение. Также было видно, что пламя заливали водой из брандспойта и ведрами... Мы побежали на пирс к месту пожара. Все это время были слышны взрывы небольшой силы примерно через каждые 2—3 минуты. Я побежал к минам АГСБ и КБ, которые стояли на минном пути вплотную к кораблю. Эти мины уже откатывали матросы к складу.... При откатке третья мина от конца к «Ворошиловску» сошла с минного пути и упала метрах в 25—30 от корабля. В тот момент, когда я с матросами ставил эту мину на минный путь... произошел взрыв большой силы, которым нас отбросило в сторону. Когда я поднялся, то увидел, что огонь охватил всю кормовую часть и загорелись дрова и доски на пирсе и горел сам пирс, а корабль сделал большой крен на правый борт. Отбежав за дежурную будку метров на 30, я заметил, что горит трава возле проволочного ограждения складов. Я быстро собрал матросов, и все побежали тушить траву. В тот момент, когда мы откатывали мины к пирсу, подошла пожарная машина...» В это время по вызову дежурного минною склада на пирс примчалась машина пожарной команды острова Русский. Пожарники действовали быстро и умело. В течение четырех минут они сумели протянуть шланги и дать воду на горевшие мины. К сожалению, было уже слишком поздно и изменить ход событий пожарники были, увы, бессильны. В это время и прогремел тот второй взрыв, от которого разлетались стекла по всему Владивостоку, взрыв, который унес жизнь капитана 3-ю ранга Дерипаско и многих матросов «Ворошиловска». Сила взрыва была огромна Минный заградитель буквально исчез в клубах пламени и дыма Когда же ветер отнес дым в сторону, стало видно, что корабль весь горит и с сильным креном на правый борт быстро погружается кормой в воду. Палуба «Ворошиловска» была завалена мертвыми телами. Рядом полыхали остатки разнесенного взрывом пирса Сноп пламени пришелся как раз на стоявшую неподалеку от борта пожарную машину. Из пожарной команды острова Русский не уцелел ни один человек. Все они буквально исчезли в адском огне. И лишь обгоревшая и перевернутая пожарная полуторка напоминала о том, что еще несколько мгновений назад эти ребята были живы и существовали на этой земле... Спустя каких-то двадцать минут горящий «Ворошиловск» повалился на правый борт и затонул. На поверхности бухты плавали теперь лишь какие-то доски, да вскипала пузырями воздуха вода В отдалении отчаянно барахтались несколько человек, отброшенные туда силой взрыва Минного заградителя «Ворошиловск» больше не существовало... К мысу Шигина под вой сирены мчались торпедные катера, присланные для оказания помощи, но было уже поздно. Сразу же было организовано спасение оказавшихся в воде людей. Раненые и контуженные, они не могли долго плавать. Поэтому матросы, скинув робы, бросались к ним с берега и вытаскивали своих захлебывающихся товарищей. Так были спасены старшина 2-й статьи Михаил Епифанов, матросы Соловьев и Седых. Найден был в воде и командир корабля Корженков. Думая, что командир мертв, матросы положили его рядом с погибшим штурманом лейтенантом Юрием Зелениным, однако прибывшие врачи обнаружили, что командир «Ворошиловска» дышит, хотя и находится в крайне тяжелом состоянии. Корженков остался жив по какой-то невероятно счастливой случайности, так как находился всего в каком-то метре от эпицентра взрыва. Спасла командира минзага взрывная волна, отшвырнувшая его на добрую сотню метров от корабля. Также по невероятному стечению обстоятельств остался жив матрос-машинист Василий Неншин. Силой взрыва его вышвырнуло из машинного отделения» через дымовую трубу! Из объяснительной записки матроса Неншина «-Была подана команда зам. командира корабля откатывать мины, я побежал в машину, пустил пожарный насос и стал пускать балластный насос, даю воду — орошение во 2-й минный погреб и артпогреб... В 15.15 была пожарная тревога, а за ней боевая. В машине находился я, Тараненко и Каширин. Произошел первый взрыв в машине. Все магистрали лопнули — пошел пар, выйти наверх возможности не было. Мы оказались отрезанными. Снова взрыв — взорвались артпогреба. Меня выкинуло в трубу, сильно ударился о палубу. Когда пришел в себя, корабль тонул. Из последних сил дополз до борта и упал в воду. В воде ухватился за какую-то доску и продержался, пока меня не подобрали». Котельный машинист Каширин и еще один матрос выбраться наверх так и не смогли. Тела их были обнаружены в машинном отделении только после подъема «Ворошиловска». Когда в городской газете «Владивосток» была напечатана первая статья о гибели минного заградителя «Ворошиловск» журналиста Евгения Шолоха, начали отзываться оставшиеся в живых очевидцы тех далеких событий. Откликнулся и бывший врач минного заградителя Александр Павлович Фещенко. Вот что он вспоминает: «Где-то часов в 10 утра меня вызвал к себе командир корабля капитан 3-го ранга Виктор Корженков и приказал передать вахту (А.П. Фещенко в тот день стоял дежурным по кораблю. — В.Ш.) командиру БЧ-4 старшему лейтенанту Владимиру Павленко, а затем срочно отправляться в штаб ОВРа Для чего? Учитывая, что в экипаже было около 20 матросов и старшин, у которых вышел установленный срок службы, а выходы на постановку мин, судя по всему, обещали затянуться, да и неизвестно, чем все могло кончиться (рядом-то полыхала корейская война), он и отправил меня решить в штабе вопрос, чтобы как можно скорее парней уволили в запас. С этим я и убыл с корабля. Почему командир послал именно меня — я не могу точно сказать, но он тогда, помнится, заметил, что, мол, ты городской, хорошо Владивосток знаешь, вот и поезжай. В штабе ОВРа, который базировался на старом списанном судне «Алдан», необходимого мне флагманского минера я так и не дождался. Время было уже примерно 15 часов, когда я решил сходить к своим домой (они жили в Голубиной пади), пообедать. Поднявшись на Ленинскую, услышал за спиной со стороны Русского, что что-то здорово громыхнуло, отдавшись гулким эхом во Владивостоке (в ряде жилых домов на Чуркине, Эгершельде, в центре города тогда взрывной волной повышибало стекла). Я повернул обратно, и тут мне встретился знакомый из штаба и сказал: Саша, твой корабль взорвался... 36-й причал, когда я прибежал туда, был уже оцеплен, на Русский никого не пускали. С трудом упросил взять меня на катер, на котором убывал к месту происшествия начальник штаба флота (контр-адмирал В А. Касатонов — В.Ш.). Картина у минного арсенала на Шигина предстала нашему взору страшная: какие-то обгорелые, разбросанные по берегу обломки, валяющиеся в стороне помятые пожарные машины, копоть, не рассеявшийся до конца запах гари. Корабля видно не было. Он затонул. Я сразу же бросился в госпиталь, где ужаснулся еще больше: стоны раненых, изувеченные трупы ребят, с которыми еще несколько часов назад общался... Некоторых вообще невозможно было опознать. Из командного состава минзага погибли помощник командира корабля старший лейтенант Савинов, замполит капитан 3-го ранга Дерипаско, штурман старший лейтенант Зеленин и подменивший меня на вахте командир БЧ-4 старший лейтенант Павленко. Матросов и старшин погибло около 20 человек, если не больше. Точно сейчас не помню. В том числе были жертвы среди тех моряков, которые должны были увольняться в запас К примеру, один из них, старшина 1-й статьи Горбунов, хороший такой хлопец, находился метрах в 150 от корабля на берегу, но поднятая взрывом в воздух тележка из-под мины долетела до него и попала в голову... Командир остался жив, его выбросило взрывной волной за борт в воду. Правда, был сильно контужен. Его поместили в госпиталь, и когда я туда пришел, он все волновался за сейф, открытый остался или закрытый, и посылал меня проверить. Командир еще не знал, что корабль затонул, а я ему этого не стал говорить. Сразу скажу: отчего случилось возгорание мины (а их в трюме было штук 10—15), и тогда не совсем ясно было. Получилось так, что, когда матрос, стоящий на лебедке, извлек ее из трюма на уровень фальшборта, она уже горела... От удара, самовоспламенения или еще от чего — не знаю- -Московская комиссия, работавшая у нас по факту гибели корабля и личного состава, в конце концов пришла к выводу, что взрыв произошел по вине экипажа, якобы из-за низкой дисциплины и плохой организации авральных работ, мол, разгильдяи известные. Между тем хочу заметить, что все эти упреки не соответствовали действительности: минзаг был на хорошем счету. Об этом говорили и приказы о поощрении личного состава. И главное тому подтверждение: незадолго до трагедии «Ворошиловск» как лучший среди кораблей своего класса в ВМФ СССР был удостоен приза министра обороны (согласно всем документам, это был приз министра ВМФ. — Б.Ш.). Главными виновниками в трагедии признали оставшихся в живых командира корабля капитана 3-го ранга Корженкова и командира БЧ-3 (минно-торпедная боевая часть) старшего лейтенанта Кононца (согласно документам, Кононец имел звание лейтенанта.—Б.Ш.). Оба по приговору военного трибунала получили по 8 лет, правда, командир «Ворошиловска» осужден был условно. И еще, кажется, понес какое-то наказание флагманский минер. Таскали, и довольно серьезно, особисты и меня: очень их интересовало, почему это я перед взрывом оставил дежурство по кораблю и оказался в городе? И, наверное, мне бы не поздоровилось, время-то было лихое, органам везде мерещились «враги народа» и диверсии, но, слава богу, когда пришел в себя командир после контузии, он за меня вступился, объяснив особистам что к чему, после чего от меня отстали. -На похоронах, которые состоялись на кладбище Подножья, присутствовал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Кузнецов. Произносились соответствующие печальной церемонии речи, звучали слова клятвы в верности памяти погибших офицеров и моряков, которые были погребены в одну братскую могилу (погибших пожарных, которые были гражданскими людьми, хоронили отдельно). По мере того как умирали в госпитале раненые, отыскивались остальные тела погибших», могилу расширяли, дозахоранивая остальных...» Из воспоминаний ветерана Тихоокеанского флота капитана 1-го ранга в отставке Григория Ассановича Енгалычева: «С командиром боевой части связи «Ворошиловска» Володей Павленко я был дружен еще по училищу. Все пять лет учебы мы сидели рядом на занятиях, спали на соседних койках, вместе ходили и в увольнение. Володя был очень красивым парнем. Рост под метр девяносто, спортсмен. Служить по выпуску он почему-то хотел именно на минных заградителях. Поэтому был счастлив, когда получил назначение на «Ворошиловск». Помню, что Володя очень гордился, что самым первым сдал на допуск к самостоятельному несению вахты вахтенным офицером. Был он еще не женат, но встречался с девушкой, и к зиме 1950 года они планировали пожениться. Перед тем трагическим выходом в море «Ворошиловска» мы встретились с Володей в городе. Не знаю причины, но вид у Володи был очень грустный, словно его что-то сильно угнетало. Мне это показалось странным, ведь Павленко был очень веселым парнем и заводилой во всех наших делах. Я спросил: «Что с тобой?» Он пожал плечами и ответил: «Сам не пойму, словно что-то давит...» На том и расстались. Больше Володю Павленко я в живых не видел... О гибели «Ворошиловска» говорили у нас вполголоса, да и то между своими. Что на нем произошло, никто толком не знал даже в нашей дивизии. Все делалось втихую. Не помню ни митингов, ни торжественных похорон. Только через много лет я узнал, что трагедия на минзаге произошла из-за пожара и что лишь благодаря мужеству экипажа не взорвались огромные минные арсеналы. Уже в 1981 году, приехав во Владивосток, я отправился на остров Русский, искал могилу ребят с «Ворошиловска», но так ее и не нашел. Вспомнил тогда и свою последнюю встречу с Володей. Может, он тогда уже предчувствовал скорую смерть, кто знает?..»Расследование обстоятельств трагедии

К проблеме памятника и увековечивания памяти погибших мы еще вернемся. Теперь же пора обратиться к тому, как проходило расследование обстоятельств трагедии «Ворошиловска», какие закулисные игры вели московские чиновники в адмиральских погонах вокруг дела о гибели корабля и какова была, наконец, окончательная официальная оценка причин взрыва мины на минном заградителе? Во время работы над книгой автор обратился за помощью к первому заместителю главнокомандующего ВМФ РФ адмиралу Игорю Владимировичу Касатонову. Напомню, что его отец Владимир Афанасьевич был в 1950 году начальником штаба 5-го ВМФ. Меня интересовало одно — не остались ли в семейном архиве хоть какие-нибудь воспоминания ВА. Касатонова об описываемых мною событиях. К счастью, такие воспоминания, оказалось, существуют. И вот передо мной рукописные записки одного из выдающихся флотоводцев нашего времени адмирала флота В.А. Касатонова: «...Как- то днем, прибыв домой на обед, я вместе со своими домочадцами услышал отдаленный глухой взрыв. Зная, что по плану ничего такого не должно быть, я позвонил оперативному выяснить обстановку. Оперативный доложил, что обстановка уточняется. Не дожидаясь доклада, я убыл в штаб флота на КП, где уже выяснили, что произошел взрыв в районе стоянки минного заградителя «Ворошиловск». На корабле возник пожар, и вода поступает в корпус. Немедленно мной были даны все необходимые распоряжения на действия всех служб флота, в том числе и на развертывание госпиталя. К этому времени прибыл и командующий флотом Пожар удалось вскоре потушить, но сам корабль не спасли. С Кузнецовым мы поехали посмотреть на причал. Картина была очень тяжелая... Командующий спокойно поговорил с матросами, которым оказывали медицинскую помощь... после чего сказал мне: — Назначаю вас председателем комиссии по разбору данного происшествия! ...А из Москвы к нам уже летела комиссия морского министерства, которую возглавил заместитель министра адмирал Абанькин. Комиссия оперативно приступила к работе. Людей погибло много, налицо халатность, с другой стороны, допускалась и большая вероятность вражеской диверсии, а уж это потеря бдительности, что каралось жесточайше! Тяжелые тучи сгустились над командованием флота. Подогревали ситуацию и недруги Кузнецова, которые требовали судить командующего, начальника штаба и многих других. В этой обстановке Николай Герасимович остался предельно спокоен. Первое, чего он добился, это ясности, что по линии КГБ ничего нет. Такая ясность сразу сняла многие вопросы. Далее он телеграммой доложил прямо Сталину о случившемся, и через Поскребышева (секретарь И.В. Сталина — Б.Ш.) уточнил реакцию. Поскребышев сказал, что реакции не было. Сталин молча расписался, что означало: информация принята, и вышеуказанную телеграмму велено подшить в дело. То есть все должно обойтись комиссией и мерами морского министра Юмашева. Наша же флотская комиссия успела окончить работу незадолго до прибытия Абанькина Я немедленно доложил Николаю Герасимовичу результаты работы. Итогами он был удовлетворен и сказал мне следующее: — Материалы нашего расследования никому не показывайте, положите в сейф, а если будут спрашивать, скажите — в сейфе у командующего. Я же сегодня убуду в Большой Камень. Буду там работать. А Абанькину передайте, что, когда он закончит, я его приму. И командующий улетел На следующий день я уже встречал Абанькина. Мрачно посмотрев на меня, он первым делом спросил: — А где командующий? Я ответил, что он улетел по пунктам базирования. — А где ваши документы расследования? Я ответил, как было договорено с Кузнецовым Все это вызвало, конечно, бурную реакцию и негодование. Московская комиссия приступила к расследованию самостоятельно. Как только она окончила работу, я позвонил командующему, и он назвал время прибытия к нему Абанькина Зная о прибытии Кузнецова, раньше назначенного времени Абанькин к нему не пришел Наконец наступил назначенный час. Еле сдерживая негодование, Абанькин зашел к комфлоту... а через три минуты молча вышел. На следующий день его комиссия улетела. В этой очень тяжелой истории Кузнецов прежде всего думал о людях, предпринимал все меры, чтобы не было напраслины, чтобы не пострадали невиновные. Мы, разумеется, все тоже были с ним наказаны и получили по строгому выговору от морского министра, был снят начальник минно-торпедного управления, условно осужден командир, у которого во время взрыва был перебит позвоночник, наказали и других должностных лиц. Беседуя с начальником политуправления контр-адмиралом Яковом Григорьевичем Почупайло, Абанькин спросил: — А вы были на корабле до взрыва? — Нет, не был, — ответил Яков Григорьевич. Тогда Абанькин повысил голос и стал что-то по этому поводу выговаривать ему... Почупайло в ответ резко оборвал его, сказав: — Я не обязан бывать на каждом корабле, но это не значит, что мы бездельники. Допущена халатность, это мы признаем, а назначить виновников не позволим Заканчивая об этом, скажу, что как только Николай Герасимович стал министром, со всех нас были сняты взыскания, все были восстановлены в должностях. С командира корабля сняли судимость и дали возможность дослужить до пенсионного возраста, а наказанными остались только непосредственные виновники. Абанькин тоже получил новое назначение-» Итак, какие же версии причин катастрофы «Ворошиловска» были выдвинуты комиссиями, занимавшимися расследованием этого дела? Но прежде снова послушаем участников тех событий, членов экипажа минзага. Командир минной боевой части лейтенант Николай Кононец: «-Увидев на пирсе приготовленные мины АМД-1000, я спросил у начальника ОТК склада л-та Капитонова, не взрываются ли эти мины самопроизвольно, что с ними случалось в 1949 году. Он мне ответил, что эти мины получены только с завода и ничего опасного не представляют-» Старший матрос Николай Вымятин: «...Мое мнение по вызову взрыва такое: плохой недоброкачественный заряд мины, и потом попала она в воду, и проникла вода в мину, и когда она высохла, то получились выделения — пикраты, а пикраты, настолько они чувствительны, что от небольшого толчка мина взрывается, даже от протирки сухой ветошью». Теперь о причинах взрыва из актов комиссий по расследованию обстоятельств гибели минного заградителя «Ворошиловск». Комиссия 5-го ВМФ: «...Можно считать установленным, что пожар и последовавший затем взрыв произошли от воспламенения ВВ (взрывчатого вещества — В.Ш.) в мине АМД-1000 в момент удара и трения мины, когда ее укладывали на палубу при выгрузке из трюма Основными причинами пожара и взрыва мин являются: 1. Нарушение личным составом корабля правил выгрузки боезапаса.. 2. Техническая несовершенность минно-подъемных средств ЗМ «Ворошиловск», требующих особой осторожности при погрузках и выгрузках.. 3. Допуск новой мины АМД на вооружение всех классов кораблей без отработки ее для корабельных условий: нет никакого предохранения корпуса от могущих быть ударов на корабле... нет приспособлений для крепления мин., мины не центрированны. 4. Некачественное снаряжение мин АМД-1000 на заводе, установленное анализом и испытанием ВВ мин АМД, оставшегося после взрыва, произведенными контрольно-химической лабораторией арсенала флота... Анализ показывает неравномерность распределения компонентов по массе заряда, в некоторых местах гексоген имеется в количествах выше установленного, что резко повышает чувствительность отдельных участков заряда к удару». Вывод флотской комиссии во главе с контр-адмиралом В.А. Касатоновым предельно ясен: причина взрыва — несовершенство мины АМД и непригодность «Ворошиловска» для постановки этих мин. Пункт № 1 (о нарушениях личного состава) написан скорее по традиции и носит явно вспомогательный характер. Из этого можно сделать вывод, что руководство 5-м ВМФ (Н.Г. Кузнецов, ВЛ. Касатонов, Я.Г. Почупайло) прекрасно понимало фактическую невиновность команды. Будучи же людьми глубоко порядочными и справедливыми, они и вступили в отчаянную схватку с московской командой, приехавшей не столько разбираться в существе дела, сколько назначить виновных, чтобы, отчитавшись потом о проделанной работе, стереть их в порошок. Читать акт комиссии вице-адмирала Абанькина неприятно и утомительно. Там нет ничего конкретного и дельного, на любой странице лишь словоблудие, перебирание грязного белья и пустые никчемные фразы. Вот для примера несколько выдержек из этого обширного опуса: «...Партийно-политическая работа на ЗМ «Ворошиловск» по обеспечению плана Б и ПП имела крупные недостатки, парт, и комсомольская организации проводили свою работу формально... подразделение не стало подлинным центром всей парт.-полит. работы... Наличие зазнайства у офицерского состава достигнутыми успехами., неподготовленность личного состава корабля... отсутствие должного контроля за состоянием минной подготовки ЗМ...» и т.п. А потом был закрытый суд военного трибунала. «Без участия сторон обвинения и защиты» — как значится в документах. Командиру «Ворошиловска» капитану 3-го ранга Корженкову и командиру минно-боевой части корабля лейтенанту Кононцу первоначально дали по восемь лет лагерей каждому. И три года флагманскому минеру капитану 3-го ранга Кутепову. В итоге же Корженков и Кутепов были осуждены условно и «без поражения в правах». И лишь командир БЧ-3 минзага лейтенант Кононец попал в лагерь. Что же стало с самим «Ворошиловском»? Буквально через несколько дней было произведено обследование затонувшего минзага Водолазы установили, что «Ворошиловск» лежит на глубине девять метров с большим креном на правый борт. Палуба в районе кормового минного погреба по правому борту буквально вывернута взрывом внутрь. Размер зияющей дыры более 25 квадратных метров. Размер пробоины самого борта определить сразу оказалось затруднительно, так как корабль лежал на правом борту, и часть его уже была сильно занесена илом Обнаружили, что переборка артпогреба имела большую пробоину внутрь минного погреба, что позволило сделать вывод о детонации части артбоезапаса. Полностью оказалась разрушенной каюта командира Сильно обгорели мостик и спардек Все дно вокруг затонувшего минзага было усеяно неразорвавшимися снарядами и гильзами. Кроме этого, в кормовом минном погребе водолазы обнаружили еще и несколько неразорвавшихся мин, которые были вскоре уничтожены тут же на дне. Спустя некоторое время «Ворошиловск» подняли. Ввиду больших повреждений, а также из-за старости самого корабля восстанавливать его было признано нецелесообразным, и останки минзага были пущены под автоген. Из воспоминаний бывшего курсанта Тихоокеанского ВВМУ: «Вспоминаю историю, рассказанную нам, молодым курсантам, преподавателем минного дела капитаном 2 ранга Чужиковым. Вскоре после окончания войны на Тихоокеанском флоте взорвался вместе с несколькими десятками морских мин (вес заряда каждой 300—500 килограммов) минный заградитель «Ворошиловск», стоявший на швартовых у причала. Шла плановая выгрузка мин на склад. Началось все с пожара, возникшего от удара сорвавшейся с крана мины о комингс палубного люка. Вообще-то, тротил или ТГА (тротил-гексаген-алюминий), которыми снаряжались мины, при ударе не воспламеняются и не взрываются, но при долгом хранении взрывчатое вещество, взаимодействуя со стальной оболочкой боеприпаса, образует чувствительные к удару соли, которые почему-то называли «пикраты». Когда мина упала, в месте ее удара о комингс возник локальный взрыв, разорвавший оболочку мины, и начался пожар. Горел тротил, которым была снаряжена мина. Горел, но не взрывался. Люди боялись подойти к горевшей мине и не знали, что нужно предпринять. Когда пламя охватило почти всю мину, она взорвалась. Сдетонировали остальные боеприпасы, и от корабля, причала, близлежащих судов, складов и людей ничего не осталось. Собравшаяся комиссия приняла решение многократно в натуре смоделировать процессы возгорания морских боеприпасов и проверить результаты различных способов их тушения. Был выделен боезапас За два месяца испытаний минная испытательная партия подожгла, погасила и взорвала только двадцать единиц крупных боеприпасов: донных мин, боевых зарядных отделений торпед, авиабомб. Результат работы оформили в рекомендации к правилам тушения таких пожаров. Они оказались простыми. Загоревшийся боеприпас можно тушить любым из имеемых средств пожаротушения, пока пламя не охватило более половины поверхности припаса. Как только огнем будет охвачено более половины поверхности заряда, через 10—15 минут следует ожидать взрыва и никакие средства тушения пожара уже не спасут, а их дальнейшее использование только может ускорить момент наступления взрыва. Руководивший испытаниями Чужиков с результатами испытаний и рекомендациями прибыл в главный штаб ВМФ, где доложил о них высокому начальству. Его выслушали, но никто из высоких начальников не пожелал утвердить «Правила тушения горящего боезапаса». Их нет и по сей день...»Восстановление справедливости

Прошли годы». Трагедия минного заградителя «Ворошиловск» давно стала достоянием истории, и пора уже восстановить память о павших 30 октября 1950 года на своем боевом посту. Матросы и офицеры «Ворошиловска» сделали все, что было в их силах. Они вступили в борьбу со смертью и не отступили. Жертвы их были не напрасны, а цена свершенного подвига — тысячи жизней и спасенный Владивосток. Даже невозможно себе представить, чем руководствовались не в меру ретивые начальники, давшие через несколько лет команду сровнять с землей их братскую могилу, вздумавшие вычеркнуть из памяти подвиг ребят с «Ворошиловска». Мертвые безответны, они не могут уже постоять за свою честь и доброе имя. Восстановить и сохранить это — удел нас, живущих ныне. Из воспоминаний вдовы капитана 3-го ранга Дерипаско Лидии Кузьминичны: «..Жертв было много. Насколько помню, сразу было 23 гроба, а потом еще дозахоранивали умерших от ран и тела тех, кого обнаруживали позже в воде. На траурном митинге командующий Тихоокеанским флотом Н.Г. Кузнецов говорил, что память погибших моряков и офицеров с «Ворошиловска» будет достойно увековечена. Но вскоре его назначили военно-морским министром, он уехал и все затихло. Более того, через некоторое время снесли и тот памятник, что был, а холм братской могилы срыли, разровняв землю, будто там ничего и не было.~ Вот тогда я со своими сынишками Олегом и Игорем соорудила, как могла, на месте братской могилы пирамидку со звездочкой, спасибо, один рабочий с близлежащего кирпичного завода кирпичом пособил. Лет 7 назад я обращалась к командованию Тихоокеанского флота, чтобы помогли поправить, привести в порядок этот памятник, а если изыщутся средства, то просила поставить новый. Пообещали, как водится у нас, но так за все эти годы не нашлось ни средств, ни, что очевиднее, желания. Немилосердно так равнодушно относиться к памяти своих погибших товарищей, соотечественников». Из письма первого заместителя Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала И.В. Касатонова командирам в/ч., капитану 1-го ранга Ермакову А.И. и капитану 1 -го ранга Гилядзинову В.Ф, г. Владивосток (копия совету ветеранов ТОФ): «Поручаю вам и вашей воинской части восстановить памятник офицерам, старшинам, матросам с минного заградителя «Ворошиловск». Погибшие и оставшиеся в живых доблестно выполняли свой долг и в период «холодной войны» участвовали в выполнении боевых задач по обеспечению обороноспособности Родины- Предварительно посоветовавшись с оставшимися членами экипажа и ветеранами флота, мы пришли к выводу, что памятник должен иметь несколько другой вид, который был бы более символичен и долговечен, не подвергался влиянию метеорологических явлений и находился на том же месте. Целесообразно эскизы памятника согласовать с родственниками и живыми членами экипажа. ..Предлагаю создать комиссию в составе командиров воинских частей гарнизона о. Русский, ветеранов флота, которая определила бы необходимый вклад каждой воинской части в строительство памятника. Полагаю, что к 30 октября 1994 года, к 44-й годовщине трагедии памятник будет открыт. Надеюсь на Вашу офицерскую ответственность и честь, и святую обязанность каждого помнить о павших. С уважением адмирал И. КАСАТОНОВ 01.07.1994 г.». Ныне этот памятник открыт. Справедливость, пусть поздно, но все же восторжествовала! Наверное, еще много можно было написать о судьбах оставшихся в живых членов экипажа «Ворошиловска», о том, как мыкали свой горький век вдовы погибших и как несладко жилось оставшимся сиротам... Иногда мне кажется, что корабли не погибают, они просто навсегда покидают родной причал, уходя в море вечности.. Вспомним же еще раз тех, кто пал, до конца исполнив свой воинский долг, вспомним их поименно и низко поклонимся за то, что они были.. Капитан 3-го рангаСтарший лейтенантСтарший лейтенантЛейтенантСтаршина 1-й статьиМатросМатросМатросМатросМатросМатросМатросСтарший матросСержант Дмитрий Егорович Михаил Семенович Никандрович Виктор Иванович Дмитрий Иванович Петр АндреевичВЕНОК НА ВОЛНЕ

Не рыдайте, увидев цветы над водой. Эта подан сигнал безутешной бедой. Здесь не чья-то вина, просто жизни цена На Земле опустилась до самого дна... Олег Ассаулях Время неумолимо, и многие события, казавшиеся когда-то самыми значимыми и важными, сегодня забыты. И все же мы вновь обращаемся к дням минувшим, чтобы там найти ответы на вопросы дня сегодняшнего, вспомнить о людях, которых давно уже нет с нами. История трагедии подводной лодки М-200 ныне уже мало кому известна. Ее заслонили иные, куда более поздние катастрофы, с куда большим количеством жертв, ставшие волею случая достоянием общественности и попавшие на страницы газет. В процессе работы над этой небольшой документальной повестью автору неоднократно приходилось слышать: «Зачем вы занимаетесь этой некрасивой историей? Ведь в ней не было ничего героического, зато вдосталь было безответственности и разгильдяйства!» Думаю, что столь однозначная оценка событий, связанных с гибелью подводной лодки М-200, не совсем правомочна. Да, разумеется, была безответственность тех, кто по долгу был обязан предотвратить трагедию, но были мужество и самоотверженность тех, кто, до последних минут выполняя служебный долг, принял мученическую смерть в затопленных отсеках. А погибшие имеют право на память!Ее назвали «Местью»