Следопыт [Александр Остапович Авдеенко] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Александр Авдеенко Следопыт

Александр Николаевич Смолин

Весна семидесятого. Седой, сбросивший зимнюю шубу и вечно молодой Львов, овеянный теплыми карпатскими ветрами, омытый вешними водами, согретый апрельским солнцем, чуть-чуть зеленеющий, шумный, многолюдный, праздничный, как и вся страна, озаренный улыбкой бессмертного Ильича.

Улица Ленина, дом № 112. Здесь живет герой моих книг, мой старый друг, пограничник, следопыт, инструктор служебных собак, Смолин Александр Николаевич. В повестях, написанных по мотивам боевой биографии Смолина, «Над Тиссой», «Горная весна», «Дунайские ночи» и в кинофильме он действует под фамилией Смолярчука.

Передо мной сидит русоголовый, сероглазый, спокойный, собранный, организованный в каждом своем движении и слове, крепкий и моложавый человек. Зеленые погоны старшины пограничных войск. Ордена Ленина, Красной Звезды. Бесчисленные медали, знаки отличия.

Голос у Смолина густой, глуховатый. Выговор — отменно русский, чеканный, с легчайшим нажимом на «о». На лице постоянная, обаятельная, идущая, что называется, от сердца и души улыбка.

Двадцать с лишним лет назад, еще будучи юношей, Саша Смолин улыбался людям вот так же щедро, открыто, доверчиво, чему-то радуясь и радуя всех, кто его видел. И смотрел он на людей в ту пору такими же правдивыми глазами, как теперь. И смущается так же, как и тогда. И по-прежнему чувствуется в нем жизнерадостная, утверждающая сила.

Через всю солдатскую жизнь, через все суровые испытания пронес он то, чем была красна его молодость.

Если бы я не знал, что ему минуло сорок шесть, я бы не дал ему и тридцати. Если бы я не знал, что он самый опытный и способный следопыт из всех действующих на границе, я бы посчитал его за обыкновенного сверхсрочника.

Ничего, решительно ничего нет броского в его облике. Простота. Естественность. Скромность. И достоинство.

Я собираюсь с духом и выкладываю Смолину, ради чего я сейчас приехал во Львов.

— Хочу написать о вашей пограничной жизни новую книгу. Специальный заказ, так сказать, совпал с велением сердца. На этот раз издательство ждет от меня не роман, а документальное повествование. Без всяких домыслов. Факты, только факты. Точные даты. География. Подлинные, по возможности, имена.

— Ну?! — энергично и чуть насмешливо проговорил Смолин свое любимое слово. В его устах, окрашенное той или иной интонацией оно приобретало самое различное содержание: согласие и отрицание, сомнение и утверждение. Сейчас это слово прозвучало примерно так: «И вам до сих пор не надоело возиться со мной?!»

Я засмеялся и сказал:

— Что поделаешь, Саша! Мы с вами на всю жизнь скованы одной цепью. Придется нам тащить свои вериги до конца.

— Ну!

И он тоже засмеялся. Кажется, понравилось ему мое преувеличение.

— С чего же мы начнем книгу о следопыте Смолине? — уже серьезно спрашиваю я.

Он пожимает плечами, молчит. И минуту, и две, и три молчит. Курит, смотрит на улицу, залитую солнцем, запруженную детскими колясками, детьми, нарядными женщинами и мужчинами, и молчит. Собственная жизнь кажется ему такой обыкновенной.

Двадцать лет в газетах, журналах, по радио и телевидению прославляют люди подвиги Смолина, а он все еще смущается. Считает, что не герой, такой же, как все.

Мне, по совести говоря, по душе его чувства.

Нарушает молчание все-таки он. Иронически усмехается и, подтрунивая над собой, говорит:

— С чего, спрашиваете, начинать? А чего долго мудрить? Давайте танцевать от печки. Родился я в России, в 1924 году, 26 февраля, в селе Большое Болдино, где Пушкин нечаянно застрял и хорошо писал. Отец — Николай Иванович, мать — Татьяна Матвеевна. Три младших брата тоже пограничники. Добровольцы. Василий охранял западную границу, Виктор — за Полярным кругом, в пургу по канату в наряд ходил. Иван служил на контрольно-пропускном пункте на западной границе. Отец погиб на Отечественной войне. Его на год раньше меня призвали. А я попал в армию в день своего совершеннолетия. Интересное совпадение, правда?.. Ну, подходит такое начало?

— Ничего. Но может быть и лучшее. Сколько на вашем счету задержанных нарушителей?

— Живых больше сотни. Тех, которых пришлось убить, тоже наберется с сотню.

— Значит, за свою пограничную жизнь вы обезвредили более двухсот шпионов, лазутчиков, диверсантов?

— Ну! — энергично подтвердил Смолин.

— И вы помните своих «крестников»?

— Как же их забудешь? Все достались тяжело.

— Вы можете рассказать, когда, где и как каждого обезвредили?

— Ну!

— О самом первом и самом последнем?

— Ну!

— Отлично! Из этих вот ваших рассказов и будет состоять книга. Итак, первый нарушитель!

На этот раз Смолин не произнес своего любимого, очень выразительного «ну». Улыбался. Думал. Потом сказал:

— Давайте начнем не с нарушителя, а с моего первого пограничного учителя, с моей первой собаки.

— Так еще лучше. Рассказывайте без оглядки на меня — я успею записать. И ничего не упускайте. Ни одного движения, ни одного переживания, ни одного слова. Восстановите в памяти обстановку. Встречи с людьми. Имена товарищей, воевавших рядом. И, самое главное, не забывайте, каким вы были в ту пору, когда впервые надели зеленую фуражку.

— Трудно сейчас, через двадцать пять лет, восстановить, каким я пришел на границу, что и как говорил, о чем думал. Все, что приходилось делать, хорошо помню, а слова и переживания забыл. Не все, конечно. Многое врезалось в память.

— Постарайтесь вспомнить. Это очень важно, уверяю вас. Чувства не выдумаешь. Да и не хочется мне ничего прибавлять от себя. Правда в тысячу раз симпатичнее самого хорошего вымысла. Память — удивительный механизм. Нужно только сосредоточиться, и она выдаст вам столько…

— Н-да, нагрузочка! — усмехнулся Смолин. — Если бы я знал, что мои переживания кому-то понадобятся!.. Попробую. Но предупреждаю: сами на ус наматывайте, что к чему. Сразу поворачивайте мои оглобли, если потащу вас не туда. Останавливайте, если не так буду рассказывать. А там, где не доберу, вы красок добавляйте, оформляйте картину. Подходит вам такой разговор?

— Вполне. Разжигайте костер, Саша, и об остальном не заботьтесь.

Весна семидесятого. Седой, сбросивший зимнюю шубу и вечно молодой Львов, овеянный теплыми карпатскими ветрами, омытый вешними водами, согретый апрельским солнцем, чуть-чуть зеленеющий, шумный, многолюдный, праздничный, как и вся страна, озаренный улыбкой бессмертного Ильича.

Улица Ленина, дом № 112. Здесь живет герой моих книг, мой старый друг, пограничник, следопыт, инструктор служебных собак, Смолин Александр Николаевич. В повестях, написанных по мотивам боевой биографии Смолина, «Над Тиссой», «Горная весна», «Дунайские ночи» и в кинофильме он действует под фамилией Смолярчука.

Передо мной сидит русоголовый, сероглазый, спокойный, собранный, организованный в каждом своем движении и слове, крепкий и моложавый человек. Зеленые погоны старшины пограничных войск. Ордена Ленина, Красной Звезды. Бесчисленные медали, знаки отличия.

Голос у Смолина густой, глуховатый. Выговор — отменно русский, чеканный, с легчайшим нажимом на «о». На лице постоянная, обаятельная, идущая, что называется, от сердца и души улыбка.

Двадцать с лишним лет назад, еще будучи юношей, Саша Смолин улыбался людям вот так же щедро, открыто, доверчиво, чему-то радуясь и радуя всех, кто его видел. И смотрел он на людей в ту пору такими же правдивыми глазами, как теперь. И смущается так же, как и тогда. И по-прежнему чувствуется в нем жизнерадостная, утверждающая сила.

Через всю солдатскую жизнь, через все суровые испытания пронес он то, чем была красна его молодость.

Если бы я не знал, что ему минуло сорок шесть, я бы не дал ему и тридцати. Если бы я не знал, что он самый опытный и способный следопыт из всех действующих на границе, я бы посчитал его за обыкновенного сверхсрочника.

Ничего, решительно ничего нет броского в его облике. Простота. Естественность. Скромность. И достоинство.

Я собираюсь с духом и выкладываю Смолину, ради чего я сейчас приехал во Львов.

— Хочу написать о вашей пограничной жизни новую книгу. Специальный заказ, так сказать, совпал с велением сердца. На этот раз издательство ждет от меня не роман, а документальное повествование. Без всяких домыслов. Факты, только факты. Точные даты. География. Подлинные, по возможности, имена.

— Ну?! — энергично и чуть насмешливо проговорил Смолин свое любимое слово. В его устах, окрашенное той или иной интонацией оно приобретало самое различное содержание: согласие и отрицание, сомнение и утверждение. Сейчас это слово прозвучало примерно так: «И вам до сих пор не надоело возиться со мной?!»

Я засмеялся и сказал:

— Что поделаешь, Саша! Мы с вами на всю жизнь скованы одной цепью. Придется нам тащить свои вериги до конца.

— Ну!

И он тоже засмеялся. Кажется, понравилось ему мое преувеличение.

— С чего же мы начнем книгу о следопыте Смолине? — уже серьезно спрашиваю я.

Он пожимает плечами, молчит. И минуту, и две, и три молчит. Курит, смотрит на улицу, залитую солнцем, запруженную детскими колясками, детьми, нарядными женщинами и мужчинами, и молчит. Собственная жизнь кажется ему такой обыкновенной.

Двадцать лет в газетах, журналах, по радио и телевидению прославляют люди подвиги Смолина, а он все еще смущается. Считает, что не герой, такой же, как все.

Мне, по совести говоря, по душе его чувства.

Нарушает молчание все-таки он. Иронически усмехается и, подтрунивая над собой, говорит:

— С чего, спрашиваете, начинать? А чего долго мудрить? Давайте танцевать от печки. Родился я в России, в 1924 году, 26 февраля, в селе Большое Болдино, где Пушкин нечаянно застрял и хорошо писал. Отец — Николай Иванович, мать — Татьяна Матвеевна. Три младших брата тоже пограничники. Добровольцы. Василий охранял западную границу, Виктор — за Полярным кругом, в пургу по канату в наряд ходил. Иван служил на контрольно-пропускном пункте на западной границе. Отец погиб на Отечественной войне. Его на год раньше меня призвали. А я попал в армию в день своего совершеннолетия. Интересное совпадение, правда?.. Ну, подходит такое начало?

— Ничего. Но может быть и лучшее. Сколько на вашем счету задержанных нарушителей?

— Живых больше сотни. Тех, которых пришлось убить, тоже наберется с сотню.

— Значит, за свою пограничную жизнь вы обезвредили более двухсот шпионов, лазутчиков, диверсантов?

— Ну! — энергично подтвердил Смолин.

— И вы помните своих «крестников»?

— Как же их забудешь? Все достались тяжело.

— Вы можете рассказать, когда, где и как каждого обезвредили?

— Ну!

— О самом первом и самом последнем?

— Ну!

— Отлично! Из этих вот ваших рассказов и будет состоять книга. Итак, первый нарушитель!

На этот раз Смолин не произнес своего любимого, очень выразительного «ну». Улыбался. Думал. Потом сказал:

— Давайте начнем не с нарушителя, а с моего первого пограничного учителя, с моей первой собаки.

— Так еще лучше. Рассказывайте без оглядки на меня — я успею записать. И ничего не упускайте. Ни одного движения, ни одного переживания, ни одного слова. Восстановите в памяти обстановку. Встречи с людьми. Имена товарищей, воевавших рядом. И, самое главное, не забывайте, каким вы были в ту пору, когда впервые надели зеленую фуражку.

— Трудно сейчас, через двадцать пять лет, восстановить, каким я пришел на границу, что и как говорил, о чем думал. Все, что приходилось делать, хорошо помню, а слова и переживания забыл. Не все, конечно. Многое врезалось в память.

— Постарайтесь вспомнить. Это очень важно, уверяю вас. Чувства не выдумаешь. Да и не хочется мне ничего прибавлять от себя. Правда в тысячу раз симпатичнее самого хорошего вымысла. Память — удивительный механизм. Нужно только сосредоточиться, и она выдаст вам столько…

— Н-да, нагрузочка! — усмехнулся Смолин. — Если бы я знал, что мои переживания кому-то понадобятся!.. Попробую. Но предупреждаю: сами на ус наматывайте, что к чему. Сразу поворачивайте мои оглобли, если потащу вас не туда. Останавливайте, если не так буду рассказывать. А там, где не доберу, вы красок добавляйте, оформляйте картину. Подходит вам такой разговор?

— Вполне. Разжигайте костер, Саша, и об остальном не заботьтесь.

Федя Пономарев и Газон

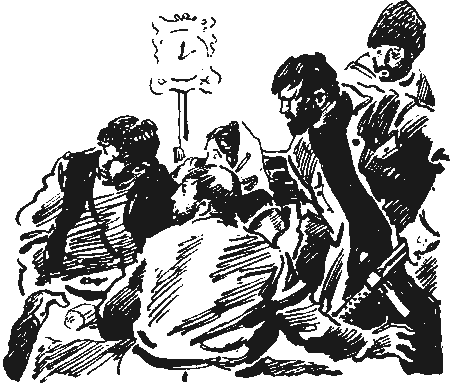

Еще до школы я подружился с Витькой Бугровым, Он первый мой друг. Летом бегали на речку купаться, грибы и ягоды собирали в лесу, а зимой в санки запрягали по две-три собаки и гоняли лихие упряжки по большеболдинским улицам и ее околицам, заваленным снегом, на смех и диво всей деревне. А когда подросли младшие мои братья, Василий, Виктор и Иван, я подружился с ними. И в школе, во всех классах были дружки — от первого до седьмого. За всякого, бывало, цеплялся. Прилипчивым был парнишкой. Ничего не поделаешь. Таким характером наделили меня Татьяна Матвеевна и Николай Иванович Смолины. Не терпел одиночества. Даже в школу шел обязательно с кем-нибудь вдвоем. Сидел за партой с Виктором. На переменах носился с ним по двору. Уроки готовил с ним. И на фронте чуть ли не с первого дня обзавелся другом. Федя Пономарев был старше меня на целых четыре года. Воевал с первого дня. Дважды был ранен. Имел звание сержанта. Удостоен правительственной награды. И вообще превосходил меня по всем статьям. Выше ростом. Проворнее. Серьезнее. Улыбался редко. Говорил веско и мало, как генерал. Службу исполнял аккуратно. Начальство уважал, но не подлаживался к нему. К себе и к товарищам относился строго, поблажек не признавал ни под каким видом. Особенно доставалось от Феди мне, грешнику. Командир отделения и начальник заставы не делали мне никаких замечаний, а дружок распекал с утра до вечера: заправочка и выправка у меня, видите ли, разгильдяйские, и двигаюсь я не как солдат-фронтовик, а как сонная муха, автомат держу как грабли, много и без всякой причины смеюсь, а на священную народную войну смотрю несерьезными глазами. Чего только не приписывал мне мой дружок Федя! В какой только бок не шпынял! А я не обижался. Слава богу, хватало ума. Со стороны виднее, какой ты. Наскоки Феди я обычно принимал тихо, улыбаясь. Но ему не нравились и мои улыбки. А что я мог поделать с собой? Не хочу улыбаться, а не могу. Сами губы, против моей воли, растягиваются. Таким улыбчивым уродился. Каюсь. Не к месту и не ко времени улыбался. Тот, кто не знал меня хорошо, всякое мог подумать. И думали. — Ну, чего ты скалишь зубы, как та легавая? Что тебе смешно? Кто тебя щекочет? Федя сердился, а я улыбался. Вот так мы и дружили: один угрюмый и сварливый сверх всякой меры, а другой уж очень улыбчивый. Огонь и лед. Ничего, уживались. Никому не были в тягость. Солдаты как солдаты. Не хуже других. Это все присказка. Теперь начинается сердцевина. Три года, с первого дня войны, у нас, пограничников, не было западной границы. Ее заменял передний край фронта. Проходил он в эти годы далеко от Буга и Сана. На Днепре, на Донце, на Дону, на Кубани, на Тереке, а то даже в горах Кавказа. Тяжелое время. Мы охраняли тылы армии, ловили парашютистов, переброшенных через фронт диверсантов и шпионов. Конвоировали военнопленных до мест погрузки. Сопровождали эшелоны до пересыльных пунктов. И только летом сорок четвертого, после разгрома гитлеровских войск в Белоруссии, Западной Украине и в Прибалтике, Красная Армия очистила нашу землю от пришельцев, вернулась на родные пограничные земли и вплотную подошла к рекам Сан, Западный Буг. Со дня на день мы ждали приказа о переброске нашего полка особого назначения на государственную границу. Мы были готовы в любое время переключиться на чисто пограничную службу. Наши войска наступали, и военнопленных было видимо-невидимо. Работы у нас было по горло. Мы конвоировали фрицев длиннющими колоннами. Железнодорожники еле успевали подавать нам пустые эшелоны. В один из таких дней я навсегда распрощался со своим другом Федей Пономаревым. Три года мечтал он вернуться на родную заставу. Три года воевал, чтобы скорее наступил этот час. Нескольких дней не хватило ему до великого праздника. Дело было так. Наша застава конвоировала большую колонну пленных, захваченных в последних боях в районе государственной границы. Июльский день был знойным, безветренным, душным. Небо чистым. Опасаясь налета вражеской авиации, мы вели фрицев по глухой проселочной дороге, по опушке старого леса. С утра, ни разу не останавливаясь, мы прошли километров двадцать и порядком устали. До места погрузки оставалось столько же. Людям надо было дать отдохнуть, испить воды, оправиться. Наш лейтенант, начальник заставы Калинников приказал головным конвоирам свернуть вправо, в лес. Тут, в тени, в прохладе вековой дубравы мы устроили получасовой привал. Отдыхали немцы. Отдыхали и конвоиры. Мы с Федей, как всегда, были рядом. Он сидел под старым дуплистым дубом, автомат, готовый к бою, держал на коленях и наливал воду из фляги в специальную пойлушку. Сам еще не напился, а своей собаке торопился промочить горло. Газон стоял перед ним, высунув язык, тяжело и жарко дыша, и не сводил с хозяина умных, преданных глаз. Пес изнывал от жажды, но не двинулся с места, пока не последовала команда: — Пей, Газон, пей! Овчарка пила, а Федя смотрел и радовался. Пес был крупный, широкогрудый, головастый, чапрачный: черная-пречерная спина, ноги желтоватые, с подпалиной. Работал с Федей чуть ли не с первого дня войны. Ловил парашютистов. Ходил по следу диверсантов. Зубы у Газона белые, крупные, острые. Пасть огромная. Глаза умные, яростные. Нравилась мне овчарка. Мне всегда хотелось приласкать ее. Знал, что нельзя этого делать, и все-таки потянулся, чтобы погладить. Но едва моя рука прикоснулась к его голове, он зарычал, ощетинился. — Смотри, какой недотрога! Пора бы, кажется, и привыкнуть. Больше года вместе воюем. Слышишь, Газон? Понимаешь, что я говорю? Федя, настороженно поглядывая на отдыхающих немцев, сказал: — Все он слышит, но ничегошеньки не понимает. — Почему? — Потому что ты человек, а он собака. — Но тебя он понимает? — И меня не понимает. — Ну да! Еще как понимает. Каждое слово. Каждый жест. Каждый взгляд. — Ну и темный же ты человек, Сашка. Я уже тебе говорил, что у собаки нет никакой сообразительности, никакого ума. Есть только один условный рефлекс. Опять этот проклятый рефлекс. Уж который раз Федя пытается растолковать мне, что это такое. Для него это просто, как дважды два, а для меня тайна. И не дурак, кажется, а не могу раскусить. И не только я один виноват в этом. Чересчур строгий, чересчур нетерпеливый у меня инструктор. Не умеет просто, доходчиво рассказать, не обижая ученика, как приручил Газона; как сделал его своим другом и помощником. Хочет, чтобы его понимали сразу, с полуслова. А сам небось до того, как окончил школу следопытов, не знал даже собачьей азбуки и не сразу до всего дошел. Почему мы так скоро забываем, откуда вышли? Я вздохнул и не поделился с Федей своими мыслями. А ему и не интересно, почему я запечалился, почему замолчал. Свою благородную цель преследует — с наукой о собаке меня знакомит. Солидно, густым басом, кому-то подражая, поучает: — Условный рефлекс — это основа для каждого дрессировщика, для каждого следопыта. Условный рефлекс, писал академик Павлов, это «временная нервная связь бесчисленных агентов окружающей животное среды, воспринимаемых рецепторами данного животного, с определенными деятельностями организма». Я покачал головой, усмехнулся. — Ну и наука! Ты сам, Федя, понимаешь, что говоришь? Переведи на русский язык эти слова. Обидчивый инструктор на этот раз ничуть не обиделся. — Пожалуйста, могу сделать такое одолжение. Условные рефлексы являются ответным действием животного на определенные раздражители, приобретаемые в процессе индивидуальной жизни. Они повышают приспособляемость организма собаки к условиям окружающей среды и обеспечивают возможности ее дрессировки. Академик Павлов учит, что некоторые из условных, вновь образованных рефлексов позднее наследственностью превращаются в безусловные. — А еще попроще можно, Федя? — Куда проще!.. Каждый дрессировщик и каждый инструктор службы собак является для животного комплексным раздражителем и может вызвать у него ряд условных рефлексов. Вызвать к жизни и закрепить навсегда. Слушал я слушал его лекцию, глазами хлопал, а потом и засмеялся. — Ну и буквоед же ты! Что прочитал в книжке, то и шпаришь, не переварив. Да разве так учат? — А я, брат, давно махнул рукой на тебя. Таких, как ты, не научишь пограничному уму-разуму, только время и силы потеряешь. Хороший ты парень, Саша, но не собачник, не следопыт. Не глазастый, не пытливый. Без стальной пружины в душе. И человек не серьезный. Не злой. Не вдумчивый. Все хиханьки и хаханьки у тебя на уме и на губах. Не видать тебе ни границы, ни заставы как собственных ушей. Туда таких не подпускают и на пушечный выстрел. Так что распрощайся с мечтой, пока не поздно. Не знаю, не могу определенно сказать, пугал меня чересчур строгий Федя, шутил так или был убежден, что не способен я стать настоящим пограничником. Очень ценным он был следопытом. Можно даже сказать — образцовым. Под землей, в воде, на деревьях, в колодцах находил удиравших фрицев. Шел по невидимому следу со своим Газоном так уверенно, будто видел перед собой отпечатки. Все умел делать. Но никому не мог передать своего опыта, своей хватки. Хотел, да не мог. Чего-то ему не хватало. Я всегда помню его, когда занимаюсь с молодыми следопытами. Боюсь быть таким инструктором и учителем, как он. Избегаю слов, какие приходилось слышать от него. Ну, я, кажется, забежал далеко вперед. Вернусь в прифронтовой лес. В ту пору, нечего греха таить, я часто рубил с плеча. Скор был на выводы. Не долго думая, делил людей на хороших и плохих. Середины не было. Признавал не всю радугу, а только три ее цвета: белый, черный, красный. Речь Федора, может быть, и справедливая, просто взбесила меня. Уважал я его, но не мог стерпеть унижения. — Это еще неизвестно, кто из нас увидит заставу, — сказал я. — Мне только двадцать, а тебе все двадцать пять. Старики границе не нужны. Тебя демобилизуют после войны, а меня пошлют на Западный Буг или Сан. Я буду охранять границу, а ты… ты… До сих пор не могу простить себе этих слов. Сам не знаю, как они вырвались. Через несколько минут исполнилось мое пророчество. Если бы этого не случилось, я не угрызался бы так сильно. Сержант смерил меня с ног до головы уничтожающим взглядом. — Не доверят тебе, молокососу, святого государственного рубежа. Попомнишь! Я хотел ответить, но он оборвал меня окриком: — Разговорчики, рядовой Смолин! Я отошел в сторонку. Газон тем временем утолил жажду, сидел у ног инструктора, глядел ему в глаза. Федор сполоснул чистой водой из фляги пойлушку, обернул ее белой тряпочкой и спрятал в сумку. И только после этого приложился к фляге. Пил долго, вкусно крякал. Это была последняя его вода. Военнопленные сидели длинной чередой на опушке леса в тени. Курили. Переобувались. Разговаривали. Жевали хлеб — еще свой, немецкий, выпеченный по ту сторону линии фронта. Конвоиры с автоматами на груди не густой цепочкой стояли под неподвижными сонными деревьями и, кажется, боролись с дремотой. Солнечные лучи пробивались сквозь ветви. Пахло хвоей, сухой травой и особенно земляникой. Сколько сейчас ягод в лесу… Да некому собирать. — Хальт! Хальт! Хальт!!! — послышался в хвосте колонны истошный крик конвоира. И почти сейчас же загремела короткая очередь автомата. Потом другого, третьего, четвертого. Лес наполнился громом, дымом, треском. — Смотри тут, Смолин! — закричал Пономарев и со всех ног, держа поводок в руках, помчался в хвост колонны, вслед за Газоном. А минуты через две или три в чаще леса взорвалась мина. Убегавший пленный каким-то чудом проскочил ее. Газон тоже не подорвался. А Пономареву начисто отсекло ногу. Он лежал в одном месте, в лощинке, присыпанной хвоей, а нога в кирзовом сапоге с алюминиевой ложкой за голенищем — в другом. Я стоял на коленях перед тяжело стонущим, беспамятным Федей и рыдал, как мальчишка. Он не слышал и не видел меня. Газон сидел рядом. Уперся лапами в землю, шерсть на холке вздыбил и, подняв голову к небу, выл. Сначала тихо, вполголоса, а потом все сильнее, жалобнее. Жутко мне стало. Вот тебе и бессознательное животное! Как же назвать собачье горе? Условным рефлексом? Комплексным раздражителем? — Убрать собаку! — приказал начальник заставы. Кто-то из конвойных схватил Газона за ошейник, потащил прочь. Он покусал солдата и вернулся к хозяину. Сидел и выл. — Не надо его трогать, товарищ лейтенант! — попросил я начальника заставы. Калинников настаивал: убрать, обязательно убрать! И он был прав. Не дал бы нам Газон дотронуться до Пономарева. Солдаты накинули на собаку плащ-палатку, потом кавказскую бурку, навалились гуртом, спеленали и унесли подальше. После этого случая наш Газон, и без того непокладистый, стал еще злее. Ни с какого бока не подступишься. Ни с мясом, ни с хлебом, ни с сахаром, ни с лаской. Всей заставой пробовали приручить его — никого не подпускал. Рычит. Зубами щелкает. Озверел от горя. — Отставить! — скомандовал лейтенант Калинников. — Кто-то один должен приручать Газона. Есть добровольцы? Я спрашиваю, кто согласен работать с Газоном? Смельчаки, два шага вперед! Охотников не нашлось. Все молчат и почему-то на меня смотрят. И лейтенант на меня свой взгляд перевел, чего-то ждет. — Ну, Смолин, а ты чего молчишь? — Смолин не хуже и не лучше других, товарищ лейтенант. Я говорил чистосердечную правду. Я очень боялся Газона, ничуть не верил, что смогу не только подружиться с ним, но даже хоть немного утихомирить его злость. — Брось прибедняться, Смолин. Давай приручай собаку. — Не способен, товарищ лейтенант! — Назначаю тебя инструктором службы собак. Все. Выполняй! Ничего себе инструктор! Не знает, что такое условный рефлекс и раздражитель. А что мне оставалось делать? Козырнул, повторил приказание и приступил к своим новым обязанностям. Переложил из Фединой сумки в свою алюминиевую пойлушку, легкий бачок с ручкой для кормления, кожаный намордник, цепь, запасной поводок с карабином, порфорс, гребень, щетку, скребницу, черную суконку и несколько пластмассовых баночек с разными мазями. Самую малую часть дела сделал, а за главную не принимаюсь. Тяну. Набираюсь храбрости. Прикидываю, с чего начать. Пока что решил сделать самое необходимое. Ухитрился, изловчился и пристегнул к ошейнику Газона длинный поводок. Удобная это штука для начинающего. Можно, не подвергая себя опасности, держать собаку под контролем, не подходя к ней близко. С этого началась моя новая служба. Я сижу на одном конце пятнадцатиметрового поводка, Газон — на другом. Настороженно смотрим. Не верим друг другу. Как только я поднимаюсь и делаю шаг вперед, Газон вскакивает, ощеривается, рычит. Раньше, когда Федя был в строю, пес был более милостив ко мне. Оглаживать, правда, не позволял, хлеб из рук не брал, но все-таки подпускал вплотную к себе и не скалился, когда я с ним разговаривал. Видно, я и в самом деле не собачник. Заказана мне дорога в пограничные следопыты. Раз десять пробовал я подступиться к нему со словами: «Хорошо, Газон, хорошо, хорошо», — и всегда он встречал меня как лютого врага. Целый день промучился с ним и ничего не добился. И бачок с мясным овсяным супом даже не понюхал. Ребята, наблюдавшие за нами, безнадежно качают головами, жалеют меня: «Ну и работенка тебе попалась, Смолин. Кому-то из вас не сдобровать. Или Газон тебя разорвет, или ты его пристрелишь». Верно, минуту назад я подумал: если Газон бросится на меня, придется уложить его автоматной очередью. Мне стало стыдно. Пусть будет что будет. С голыми руками надо искать дружбы с псом. Всю ночь он подвывал, Я лежал неподалеку, завернувшись в плащ-палатку, и время от времени, не двигаясь, подавал голос: «Хорошо, Газон, хорошо». Ничего лучшего не мог придумать, Федя часто вот такими словами ласкал и поощрял собаку. Утром я налил в пойлушку чистой воды и поставил в пяти или шести метрах от Газона. Он враждебно следил за мной, но не зарычал. Может быть, и ближе подпустил бы, но я не стал рисковать. Хорошо уже то, что не бросился на меня. Наверное, пойлушка смягчила его. Ведь он тысячу раз видел ее в руках Феди, Никогда она не раздражала его, только утоляла жажду. Может быть, это и есть условный рефлекс? Похоже на то. Я сбегал на нашу походную кухню, принес полный бачок жидкой, разбавленной мясным борщом овсяной каши, поставил рядом с пойлушкой и сказал: — Ешь, Газон, ешь, браток! Паек что надо — солдатский. Он сидел, косился то на пищу, то на меня. Облизывался, зевал. Борьба голода с осторожностью и злобой была недолгой. Через минуту он уже хлебал теплое солдатское варево. Съел он перед вечером и вторую свою порцию. А третью, утром следующего дня, я уже поставил не в пяти мэтрах от собаки, а около него, прямо перед пастью. Ничего, обошлось. Так и пошло, пошло. Поднося ему бачок, я всегда говорил: «Хорошо, Газон, хорошо» — и он дружелюбно облизывался. Злости и в помине не было. Скоро он стал подпускать меня и без пищи. Скажу ему: «Хорошо, Газон, хорошо» — и смело подхожу. Однажды, перед кормежкой, он позволил погладить себя по голове. Через неделю уже повиновался моей команде: «сидеть», «ко мне». А еще через неделю мы с ним конвоировали военнопленных. В общем, все вошло в колею, как и при Пономареве. Ребята радовались за меня, лейтенант поздравлял с первыми успехами. Один я не спешил праздновать победу. Я хорошо знал, на каком хлипком фундаменте покоятся мои успехи. Никакого своего труда я еще не вложил в Газона. Пользовался вслепую тем, чего добился Федя. Не я, по существу, управлял Газоном, а он мною — туда-сюда, как хотел, вертел. Прошло несколько месяцев, пока я стал понемногу соображать, что такое служебная собака и как она должна служить человеку. Книги читал. С инструкторами других застав разговаривал, перенимал опыт. У самого Газона ума-разума набирался. Словом, старался на совесть. И только вошел во вкус собачьей дрессировки, только открыл первую тайну условного рефлекса, как в нашу часть пришел приказ высшего командования: срочно найти и послать на западную границу добровольцев следопытов, умеющих работать с розыскными собаками. Почему-то в первую очередь нашли меня. Выделили. Послали по назначению. Но без собаки. Одного. А какой я следопыт без Газона? По совести сказать, я на нем, на его выучке, на его чистом условном рефлексе держался. Своего у меня ничего не было. Какой же я пограничник без пограничного багажа? Выдворят с границы. С такими унылыми мыслями и поехал я на свое новое место службы.Начальник службы собак

Попал я на правый фланг Украинского пограничного округа, в город Рава-Русскую. Моим непосредственным начальником оказался молодой, чуть старше меня, веселый, разговорчивый, с душой нараспашку, такой же улыбчивый, как и я, лейтенант Николаев. Он сразу мне понравился. Никогда я не пожалел, что с первого взгляда потянулся к нему. И по сей день продолжается наша дружба. Ладно, расскажу по порядку, как оно все было. Встретились мы с ним во дворе, перед нашей казармой. Он больше на меня смотрел, чем в мои воинские документы. Это я тоже сразу заметил и порадовался. Солдат для него важнее бумаги. Вглядывается в меня и, улыбаясь, мягко этак, тихо, по-свойски, будто сам с собой размышляет, говорит: — Смолин? Александр Николаевич? Инструктор службы собак? — Так точно, товарищ лейтенант. По форме. Очень еще молодой я инструктор. Школы не кончал. Опыта совсем не имею. — Опыт, Саша, дело наживное, была бы охота. Собак любишь? Я вспомнил своего первого учителя Федора Пономарева и осторожно сказал: — Мало любить. Собаку надо хорошо знать и умело пользоваться ее возможностями. — Верно! Это чьи же слова ты повторяешь? — Так пишут в умных книжках. Он улыбается, и я ему отвечаю. Два улыбчивых человека, офицер и солдат. И оба, кажется, довольны друг другом. — Ну, а как ты стал инструктором? — спрашивает Николаев. Я рассказал. Ничего не утаил. Ничего не приукрашивал. Такому человеку, как Николаев, стыдно говорить неправду. — Ну, а почему же ты не взял с собой Газона на границу? — Просил, товарищ лейтенант. Не дали. Сказали, на границе собак сколько угодно. — Нет у нас обученных. Ни одной. Только молодняк. И настоящей службы собак, по существу, нет. Ни канцелярии, ни стола, ни людей не имею. Один за всех, и один для всех. Да и границы, как таковой, сказать по правде, у нас пока нет. Война распахала и разрушила весь рубеж. Трудная будет жизнь у пограничников. И особенно нам достанется. Мы стоим на одном из важнейших оперативных направлений. Посмотри! — Он вытащил из планшетки карту и разложил ее прямо на земле. — Вот тут, на самом краю советской земли, Рава-Русская. В ближнем тылу у нас Львов, Луцк, Ровно и чуть подальше — Броды, Дубно, Кременец. Видишь? Соседи у нас справа и слева — Яворов, Краковец, Сокаль, Владимир-Волынский. Напротив нас, по всему фронту, важные польские города: Перемышль, Ярослав, Развадув, Замосць, Хрубешув, Люблин, Хелм. Вот, вот, вот. Мы стоим на одном из самых важных скрещений железных и шоссейных дорог. Еще до войны шпионы, диверсанты, лазутчики и всякая националистическая шваль предпочитали пробиваться на нашу территорию в этом направлении. Очень удобное место. Так что пограничникам здесь работы невпроворот. На нас с тобой, Саша, командование отряда возлагает большую ответственность и большие надежды. Это на меня-то, малограмотного, можно сказать, следопыта?! На инструктора службы собак, не имеющего собаки?! Веселый, чересчур веселый лейтенант Николаев. И чересчур доверчивый и добрый. Вслух я ничего не сказал. Смотрел на карту, улыбался по привычке и помалкивал. Посмотрим, что дальше будет.Смолин как пограничник и человек с наибольшей полнотой выражает себя в талантливой следопытской работе, в самоотверженной борьбе с нарушителями, в добрых отношениях с товарищами. Так казалось мне, пока я не познакомился с письмами, адресованными родным, друзьям, товарищам. В них с неожиданной стороны открылся хорошо известный мне Смолин. Мог ли я, пишущий историю солдатской жизни Смолина, историю его пограничных подвигов, пройти мимо чрезвычайно важного для себя открытия? Разумеется, нет. Если бы я рассказал о Смолине только как о следопыте, я бы невольно обеднил его характер, личность и душевный мир. Пусть же его письма, эти маленькие исповеди, вехи времени и свидетельства современника, встанут в ряд с повествовательными главами.

Извиняй, брат, за то, что долго не посылал о себе весточки. Не до писем мне было. Перебирался на другую «квартиру». Так что не пиши мне больше туда, где я был. Моя крыша теперь чисто зеленого цвета. Понял! Да, брат, да, попал в пограничники! Мои командиры почему-то решили, что я природный собачник, и сделали ценя вожатым здешнего собачьего народа. Представляешь, какой я вожатый? Хорошо еще, что обученных собак на заставе сейчас нет. Вот здорово оскандалился бы. Сам не знаю, когда и как я ввел в заблуждение фронтовое начальство, а попросту говоря — невольно обманул. Надо было мне твердо и ясно сказать, что не имею никаких талантов на вожатого, инструктора службы собак. Но я почему-то постеснялся говорить. Командиры меня нахваливали, а я молчал и глупо улыбался. Вроде бы соглашался с ними! Ох, эта моя улыбка, будь она неладна! Уже который раз она подводит меня. Не хочу, а улыбаюсь. Каким был маленьким, так и теперь остался. Не избавлюсь, видно, до конца жизни от того, чем наделили меня дорогие родители. Вот такие пироги, дружище. Живу я там же, где и служу. Место моей новой службы называется заставой. Казарма с канцелярией, с кухней и складом, офицерский домик, закуток для старшины, питомник для собак — вот и все наши постройки. А слева и справа от нас, в горы и в долы тянется государственная граница, Представляешь? И мы охраняем ее днем и ночью, в мороз, в пургу, во всякую погоду. Все ребята несут службу уверенно, бодро. Один я чувствую себя здесь как теленок на льду. Но виду, конечно, не подаю. Держу голову как все прочие. Скорее бы прислали обученных собак. Больше писать не о чем. Будь здоров, Привет всем землякам.

Джек

Через несколько дней после моего прибытия в Рава-Русскую, к нам пришла пожилая женщина и заявила, что у нее есть немецкая овчарка по кличке Джек и что она хочет отдать ее пограничникам. Нам нужны были не вообще овчарки, а дрессированные: розыскные, сторожевые или, на худой случай, караульные. Молодняка у нас было достаточно. — Мамаша, ваш Джек обучен? — без всякого энтузиазма спросил Николаев. — Точно не знаю, сынок. Умный, все понимает. Ваш он, пограничного рода. — Пограничного рода? А почему вы так думаете, мамаша? — Джек попал ко мне в первые дни войны. Оставил его какой-то пограничник. Миша. Фамилии не знаю. Он был ранен в ногу, хромал. Миша попросил сохранить собачку до его возвращения. Я согласилась. Всю войну не выпускала со двора, прятала от немцев в сарае и в доме. Трудно было пропитать громадную собаку. От себя отрывала. Услышав такое, мы с лейтенантом Николаевым радостно переглянулись и почти в один голос попросили женщину поскорее вести нас к Джеку. Пришли. Смотрим. Джек подпустил к себе Николаева вплотную, мирно обнюхал. Мной почему-то вовсе не заинтересовался. Собака действительно хорошая. Даже я это понимал. Рослая. Широкогрудая. Поджарая. Шерсть длинная, желтовато-серого цвета. Сложение отменное: крепкое, суховатое, в меру вытянутое туловище. Голова светлой окраски, крупная, массивная, соразмерная. Клинообразная морда веселая, как у годовалого щенка. Коричневые глаза большие, открытые, блестящие, живые, ясные. Челюсти крепкие, сильные, белозубые, без малейшего изъяна. Мускулатура сухая, хорошо развитая. На высокой могучей холке дыбится золотисто-йодистое ожерелье длинной шерсти. На крепкой, прямой и широкой спине лежит ремнем узкая коричневая полоса. Небольшие, но и не маленькие уши, широкие в основании и узкие вверху, стоят как жестяные флажки. Круп идеально округлый, с заметным покатом вниз, в сторону хвоста. Хвост длинный, пружинистый, равномерно пушистый. Ни одного нежелательного для чистой породы белого пятнышка на лапах, груди и морде. Не собака, а картинка. Засмотрелись мы на Джека. Лейтенант Николаев измерил складным сантиметром высоту собаки в холке. — Шестьдесят восемь! — шумно обрадовался он. — На целых пять сантиметров выше нормы.

Все, кажется, ясно, собаку надо брать. Но лейтенант все ходит вокруг, вглядывается и так и сяк и этак, ищет какие-то изъяны. Наконец вздыхает, смотрит на меня и говорит:

— Цены не было бы Джеку, если бы встретил он нас, оскалив пасть. Добряк! Видишь, как хвостом виляет.

Хозяйке стало обидно за Джека.

— Зачем же ему скалиться на вас, товарищ лейтенант? Слава богу, не фашист, а свой человек да еще пограничник! Помнит он свою службу на границе.

— Вы думаете?

— Уверена. Вообще-то он очень злой. Чуткий. Послушный.

— Проверим!.. Сидеть, Джек! — скомандовал Николаев и слегка нажал на круп собаки.

Овчарка неуверенно и не сразу сделала то, что от нее потребовали. Сидела у ноги лейтенанта и облизывалась.

Николаев щелкнул пальцами и подал новую команду.

— Голос! Голос! Голос!

После трехкратного приказания собака залаяла, но не очень энергично и охотно.

— Навыки дрессировки приглушены, — сказал лейтенант. — Ничего, восстановим. Берем, мамаша, на службу вашего Джека. Приходите завтра и получите деньги. Такие собаки дорого стоят.

— Что ты, сынок? Как не стыдно такие слова говорить? Да разве я ради денег сберегала? Так берите.

— Ну что ж, возьмем и так. Очень мы в нем нуждаемся. Большое вам спасибо. Пошли, Джек!

— Постойте, товарищи! Дайте мне попрощаться с ним.

Она нагнулась, поцеловала собаку в черный нос.

— Будь здоров, псина! Служи верой и правдой. Теперь иди!

И он пошел. Чудеса! Других людей, кроме хозяйки, не подпускал к себе, а с лейтенантом пошел сразу, без всякого сопротивления. Резво бежал рядом, у левой ноги, и не оглянулся на дом, где прожил три года.

Может быть, и в самом деле он все еще помнит запах границы, пограничников? Может быть, оттого и ласков с лейтенантом? Но если так, почему же он равнодушен ко мне? Я тоже в зеленой фуражке. Не вызвал симпатии?

Знаю, не в ладу с наукой мои слова. И все-таки я от них не отказываюсь. Более четверти века дружу с собачьим народом. Прошла через мои руки не одна дюжина розыскных овчарок. Прочитал все, что написали о собаках знаменитые русские ученые: Иностранцев, Анучин, Богданов, Браунер, Боголюбский, Смирнов. Ценю их работы, учился по ним и теперь учусь. Но в то же время в характере собак, в их поведении я подмечал и кое-что такое, о чем не говорится в учебниках и что нельзя объяснить только условным и безусловным рефлексом и физиологией. Я, кажется, опять немного отвлекся.

Он тихо смеется.

— И еще не раз буду отвлекаться. Жизнь границы и моя жизнь — это не только нарушители, погоня за ними. Ну ладно, не будем спорить. Короче говоря, я основательно опираюсь на ученых, надеюсь на них, но краем глаза продолжаю смотреть на собаку обыкновенно, то есть как смотрит на них большинство людей, не читающих специальных книжек и не боящихся приписывать своим четвероногим друзьям некоторые человеческие качества.

Ну. Идем мы по безлюдным улицам Рава-Русской. Крайний слева — Джек. Рядом, в центре, лейтенант, а я справа. День. Сияет солнце. Небо чистое. Сколько дней прошло, пролетело, а я до сих пор почему-то помню, хотя ничего особенного не случилось, как мы шли. Гулко стучат по булыжнику наши солдатские кирзовые. Собачьих шагов не слышно. Джек идет мягко, пружинисто, с низко опущенной головой.

Шли, шли и вдруг остановились. Николаев погладил собаку, заглянул ей в глаза.

— Откуда ты, Джек? Какая у тебя родословная? Кто обучил тебя пограничному уму-разуму? На какой заставе служил? Что хорошего успел сделать в своей жизни? Какой добрый след оставил на границе? Как звали твоего дружка-инструктора? Где он теперь? Жив? Убит? Пропал без вести? Дошел до Берлина? Вернулся домой без руки или ноги?

Собака смотрела на Николаева своими большими умными глазами и, казалось, все понимала.

Я засмеялся.

— Много сразу вопросов задаете, товарищ лейтенант.

Николаев не отозвался на мою улыбку, хотя обычно беспрестанно, как и я, расплывался в улыбке. Сейчас лицо его было задумчивым, печальным.

— Трагическая история у Джека. Многое он мог бы рассказать… Саша, ты должен его полюбить. И тогда, только тогда заглянешь в его собачью душу.

— А разве?..

— Есть, Сашок, и у собак душа! — он взглянул на меня лукаво и засмеялся.

— А как же наука?

— Верь науке, все там правильно. Но и себе, своему чутью доверяй. Без этого никогда не станешь хорошим следопытом…

Вот как говорил начальник службы собак, ученый человек Николаев. Теперь вы поняли, откуда мое отношение к собакам? Да, мы с товарищем Николаевым оказались единомышленниками в этом вопросе. С наукой не ссорились, но и собственным опытом не пренебрегали. Плохой тот инструктор и следопыт, который чувствует себя только дрессировщиком. Человека в себе не надо глушить даже в отношениях с собачьим народом. Ну!..

Хорошо бы вам, прежде чем начнете писать книгу, повидаться с товарищем Николаевым, поговорить с ним. Живет он недалеко от Москвы, можно сказать, по соседству с вами, на окраине города Подольска, в бывшей деревне Сырово. Поедем, а? Вот обрадуется мой тезка! Его тоже зовут Александром. Александр Михайлович Николаев.

— Шестьдесят восемь! — шумно обрадовался он. — На целых пять сантиметров выше нормы.

Все, кажется, ясно, собаку надо брать. Но лейтенант все ходит вокруг, вглядывается и так и сяк и этак, ищет какие-то изъяны. Наконец вздыхает, смотрит на меня и говорит:

— Цены не было бы Джеку, если бы встретил он нас, оскалив пасть. Добряк! Видишь, как хвостом виляет.

Хозяйке стало обидно за Джека.

— Зачем же ему скалиться на вас, товарищ лейтенант? Слава богу, не фашист, а свой человек да еще пограничник! Помнит он свою службу на границе.

— Вы думаете?

— Уверена. Вообще-то он очень злой. Чуткий. Послушный.

— Проверим!.. Сидеть, Джек! — скомандовал Николаев и слегка нажал на круп собаки.

Овчарка неуверенно и не сразу сделала то, что от нее потребовали. Сидела у ноги лейтенанта и облизывалась.

Николаев щелкнул пальцами и подал новую команду.

— Голос! Голос! Голос!

После трехкратного приказания собака залаяла, но не очень энергично и охотно.

— Навыки дрессировки приглушены, — сказал лейтенант. — Ничего, восстановим. Берем, мамаша, на службу вашего Джека. Приходите завтра и получите деньги. Такие собаки дорого стоят.

— Что ты, сынок? Как не стыдно такие слова говорить? Да разве я ради денег сберегала? Так берите.

— Ну что ж, возьмем и так. Очень мы в нем нуждаемся. Большое вам спасибо. Пошли, Джек!

— Постойте, товарищи! Дайте мне попрощаться с ним.

Она нагнулась, поцеловала собаку в черный нос.

— Будь здоров, псина! Служи верой и правдой. Теперь иди!

И он пошел. Чудеса! Других людей, кроме хозяйки, не подпускал к себе, а с лейтенантом пошел сразу, без всякого сопротивления. Резво бежал рядом, у левой ноги, и не оглянулся на дом, где прожил три года.

Может быть, и в самом деле он все еще помнит запах границы, пограничников? Может быть, оттого и ласков с лейтенантом? Но если так, почему же он равнодушен ко мне? Я тоже в зеленой фуражке. Не вызвал симпатии?

Знаю, не в ладу с наукой мои слова. И все-таки я от них не отказываюсь. Более четверти века дружу с собачьим народом. Прошла через мои руки не одна дюжина розыскных овчарок. Прочитал все, что написали о собаках знаменитые русские ученые: Иностранцев, Анучин, Богданов, Браунер, Боголюбский, Смирнов. Ценю их работы, учился по ним и теперь учусь. Но в то же время в характере собак, в их поведении я подмечал и кое-что такое, о чем не говорится в учебниках и что нельзя объяснить только условным и безусловным рефлексом и физиологией. Я, кажется, опять немного отвлекся.

Он тихо смеется.

— И еще не раз буду отвлекаться. Жизнь границы и моя жизнь — это не только нарушители, погоня за ними. Ну ладно, не будем спорить. Короче говоря, я основательно опираюсь на ученых, надеюсь на них, но краем глаза продолжаю смотреть на собаку обыкновенно, то есть как смотрит на них большинство людей, не читающих специальных книжек и не боящихся приписывать своим четвероногим друзьям некоторые человеческие качества.

Ну. Идем мы по безлюдным улицам Рава-Русской. Крайний слева — Джек. Рядом, в центре, лейтенант, а я справа. День. Сияет солнце. Небо чистое. Сколько дней прошло, пролетело, а я до сих пор почему-то помню, хотя ничего особенного не случилось, как мы шли. Гулко стучат по булыжнику наши солдатские кирзовые. Собачьих шагов не слышно. Джек идет мягко, пружинисто, с низко опущенной головой.

Шли, шли и вдруг остановились. Николаев погладил собаку, заглянул ей в глаза.

— Откуда ты, Джек? Какая у тебя родословная? Кто обучил тебя пограничному уму-разуму? На какой заставе служил? Что хорошего успел сделать в своей жизни? Какой добрый след оставил на границе? Как звали твоего дружка-инструктора? Где он теперь? Жив? Убит? Пропал без вести? Дошел до Берлина? Вернулся домой без руки или ноги?

Собака смотрела на Николаева своими большими умными глазами и, казалось, все понимала.

Я засмеялся.

— Много сразу вопросов задаете, товарищ лейтенант.

Николаев не отозвался на мою улыбку, хотя обычно беспрестанно, как и я, расплывался в улыбке. Сейчас лицо его было задумчивым, печальным.

— Трагическая история у Джека. Многое он мог бы рассказать… Саша, ты должен его полюбить. И тогда, только тогда заглянешь в его собачью душу.

— А разве?..

— Есть, Сашок, и у собак душа! — он взглянул на меня лукаво и засмеялся.

— А как же наука?

— Верь науке, все там правильно. Но и себе, своему чутью доверяй. Без этого никогда не станешь хорошим следопытом…

Вот как говорил начальник службы собак, ученый человек Николаев. Теперь вы поняли, откуда мое отношение к собакам? Да, мы с товарищем Николаевым оказались единомышленниками в этом вопросе. С наукой не ссорились, но и собственным опытом не пренебрегали. Плохой тот инструктор и следопыт, который чувствует себя только дрессировщиком. Человека в себе не надо глушить даже в отношениях с собачьим народом. Ну!..

Хорошо бы вам, прежде чем начнете писать книгу, повидаться с товарищем Николаевым, поговорить с ним. Живет он недалеко от Москвы, можно сказать, по соседству с вами, на окраине города Подольска, в бывшей деревне Сырово. Поедем, а? Вот обрадуется мой тезка! Его тоже зовут Александром. Александр Михайлович Николаев.

С главной крымской магистрали сворачиваем влево. Проезжаем немного по узкой улочке, еще раз сворачиваем и метров через двести попадаем в Сыровский зеленый-презеленый и прохладный переулок. Перед домом № 15 останавливаемся. Смолин выскакивает из машины и отправляется на разведку. Минут через пять выходит со двора в обнимку с человеком, на котором старая ватная фуфайка, на голове какой-то плоский, должно быть, еще бабушкин берет с мышиным хвостиком, руки в липком садовом черноземе. Это подполковник в отставке Николаев. Пограничник стал садоводом любителем. Садовничает по вечерам и выходным. После демобилизации работает на одном из подольских заводов старшим инженером. Там же, в должности инженера трудится и его жена. Старшая дочь уже закончила машиностроительный институт, младшая перешла на третий курс. Ему не меньше пятидесяти, но выглядит он не старше Смолина. И такой же щедро улыбчивый, как и в годы молодости. Я никогда прежде не видел Николаева. Знаю только по рассказам Смолина. Но я бы узнал его только по одной этой обаятельной улыбке, открытой, как у детей, доверчивой, чистой, пробуждающей у вас самые добрые чувства. Приехали мы к Николаеву на вечерней заре, а уехали перед восходом солнца. Ужинали, Говорили. Выходили, в сад, дышали свежим воздухом, курили. Пили чай и опять говорили. Во всех подробностях восстанавливала послевоенную жизнь на западной границе, боевую дружбу начальника службы собак отряда Николаева и следопыта, инструктора Смолина. Возвращались мы к себе в Переделкино утром, по росе. Окружная дорога безлюдна. Первые лучи солнца золотят вершины деревьев подмосковных лесов. Я молча веду машину, а Смолин рассказывает…

Собака и человек

В первое время на границе мы так были неустроены, так бедны, что у нас в отряде не нашлось для Джека даже будки или какого-нибудь сарайчика. Николаев привязал собаку в конюшне и, улыбаясь, сказал мне: — Давай, Саша, опекай этого красивого кавалера, готовь к охране границы. Посмотрим, что из него получится. Боюсь, староват он, не восстановит того, что знал когда-то. Но делать нечего. На безрыбье, как говорится, и рак рыба. Действуй! Я не просто стал опекать Джека, но прямо-таки вцепился в него. Сначала он закапризничал. Николаева сразу признал, а меня держал на расстоянии, как чужого. Будто знал, что я новичок и только поверхностно, не до костей пропитался пограничным духом. На другой день, когда я пришел в конюшню, он облаял меня, скалил зубы. Пришлось терпеливо ухаживать за ним, как и Газоном, приручать к себе с помощью кормежки, четыре дня он держал меня на расстоянии. На пятый позволил вывести себя из конюшни на выгул. На шестой стал с ним заниматься. Плохо Джек работал. Прочно забыл, как идти по следу. Смутно помнил аппортировку, не выполнял простой команды: «ко мне», «лежать», «рядом», «стоять», «ползи», «фас». Вечером, усталый, опечаленный, пришел я к Николаеву, доложил. Лейтенант усадил меня за стол, угостил вареной картошкой с селедкой, чаем. Я ел вкусный домашний харч, от которого давно отвык, а лейтенант утешал меня. — Не отчаивайся, Саша. Собака стоит того, чтобы с ней повозиться. Да и нет у нас другого выхода: границе нужен следопыт. И как можно скорее. Отправим тебя завтра в школу вместе с Джеком. Там он быстро восстановит дрессировку. Долго мы не расставались в ту ночь с лейтенантом. Пили чай и говорили. И все больше о собаках. Слушать нас со стороны, наверное, было не интересно, но мы не скучали, а я — особенно. Раньше Николаев понравился мне как мягкий, доброжелательный человек. Теперь я открыл в нем любителя и друга собак. Все знает о собаках. И умеет рассказывать. Повезло мне. Слушаю его и радуюсь. Взял он меня за руку и увел далеко-далеко от наших дней, от нашей цветущей земли — в древнекаменный век четвертичной эры. И не блуждает в потемках. Чувствует себя в доисторической эпохе по-свойски, как дома. — Ни городов, ни деревень, ни дорог, ни железа, ни мостов, ни огня, ни хлеба, ни одежды в то время еще не было. И людей, какие мы теперь, не было. И собак не было. Были дикие животные. Но вот человек нашел способ добывать огонь — сначала веретеном, потом кресалом. И запылал огонь в пещере человека древнекаменной эры. Он и согревал моего предка, и защищал от диких зверей, и сближал его с другим человеком. Первый свой митинг люди провели у костра. Да, Саша, да! Первую радость братства испытали тоже у костра. Щеки у лейтенанта раскраснелись, будто он и в самом деле сидит у костра. Глаза горят. Слова тоже горячие. — Прошло время, и человек догадался приручить и своего лютого врага — волка. Сделал его домашним животным. Первым другом человека были не корова, не лошадь, не овца, не курица, не свинья, а собака. Не забывай об этом, Саша. Сорок тысяч лет дружат люди и собаки. Собака предупреждала людей о нападении хищных зверей. Помогалаохотиться. Охраняла стада. Таскала тяжести во время перехода с одной кочевки на другую. Впрягалась в сани. Стояла на страже крепостных стен. Облачалась в металлический панцирь с колючим ошейником. Сопровождала египетских стрелков из лука. Нападала на врагов своих друзей и преследовала их. Шла в головной шеренге впереди рабов, впереди свободных бойцов. Охраняла обозы от нападения неприятельской конницы. И даже иногда склоняла чашу весов войны в пользу тех, кому служила. Так случилось во время войны Испании с Францией, в знаменитом сражении под Валенсией. Четыре тысячи собак-бойцов помогли Испании одержать победу. Все армии мира, все полководцы ценили четвероногих воинов. В военных походах Петра Великого его личная собака разносила во все концы полей сражения царские приказы. Собаки сопровождали русские войска на Кавказе, в войнах с турками. Они были зачислены «на пайки от казны», как и солдаты. Сторожили. Ходили в боевые охранения. Сидели в секретах. Подносили патроны. Доставляли на командные пункты донесения. Хорошо служил собачий народ. И все-таки первый в России питомник военно-полевых собак был создан в Измайловском полку только в 1912 году. В империалистическую войну в царской армии было всего триста служебных собак. Англия, Франция и Бельгия, вместе взятые, имели столько же. А одна кайзеровская Германия бросила в бой тридцать тысяч немецких овчарок. После своего поражения Германия, согласно Версальского договора, передала странам-победительницам не только оружие, но и несколько тысяч своих овчарок. И мы, как ты знаешь, в эту войну заставляем работать собак на победу. Наши четвероногие друзья ищут мины, спрятанную взрывчатку, тайные склады оружия. Охраняют военные объекты. Вытаскивают с передовых раненых. Такова, Саша, краткая история боевых собак. Вспоминай ее почаще, работая с Джеком. На другой день меня и Джека отправили в школу. Были мы там сравнительно недолго. Мой Джек в считанные дни восстановил угасшие рефлексы. По учебному следу стал ходить так, что удивлял даже бывалых инструкторов. Через два месяца мы вернулись домой высокообразованными, зная самые новейшие ухищрения, к которым прибегали нарушители границы. Николаев встретил нас со своей неизменной улыбкой. — Ну, школьники, как дела? — Лучше всех, товарищ лейтенант. Любое испытание выдержим. — Проверим! Приказал одному солдату обмундироваться в дрессировочный костюм и проложить слепой след на пять километров. Лесом. Полем. Оврагом. По болоту. Пересечь не менее трех раз какую-нибудь речушку. Зайти в село. Побывать в доме. Выйти. Скрыться где-нибудь в надежном месте и ждать. Солдат ушел в четыре часа дня, а Николаев отправил нас работать только в шесть. Усложнил задачу. Ничего. Джек не оскандалился. Даже все острые, тупые и прямые углы брал верхним чутьем, на хорошей скорости. Хитроумные петли, сделанные солдатом, проскакивал и брал прямую линию следа. Не отчаивался, не паниковал, не мельтешил, когда подходил к речке. Уверенно входил в воду и на той стороне быстро брал след. В деревне, среди людей, животных и множества посторонних запахов не отвлекался от цели, не терял ее, шел прямо к ней. В общем, нашел «нарушителя», потрепал его как следует за ватный рукав, удовлетворил свою злобу. Я не рассказываю подробно об этом показательном поиске потому, что впереди у нас много всамделишних, с выстрелами, с боем, с кровью.

Николаев все пять километров бежал вместе со мной, чуть сзади, контролировал нас с Джеком и ни одним словом не подбадривал, хотя мы работали на совесть. Не очень похвалил нас и на финише. Раньше, до школы он был добрее.

— Ничего пока работает собачка. Весело. Посмотрим, как она в настоящих условиях во время боевой тревоги на границе поведет себя. Это и к вам, Смолин, относится. Так что настоящее испытание впереди. На границе.

Николаев все пять километров бежал вместе со мной, чуть сзади, контролировал нас с Джеком и ни одним словом не подбадривал, хотя мы работали на совесть. Не очень похвалил нас и на финише. Раньше, до школы он был добрее.

— Ничего пока работает собачка. Весело. Посмотрим, как она в настоящих условиях во время боевой тревоги на границе поведет себя. Это и к вам, Смолин, относится. Так что настоящее испытание впереди. На границе.

Вот и граница. Ночь. Небо низкое, темное. Ни одной звезды. Деревья черные, мохнатые. Накрапывает дождь. Ни человека вокруг, ни огонька, ни искорки. Сырой ветер позванивает колючей проволокой, гудит в телеграфных проводах нашей пограничной линии. Прямо напротив куста, под которым лежу я, мой помощник, солдат-первогодок и Джек, на той стороне узкой вспаханной полосы — чужая сопредельная земля. Оттуда мы ждем появления нарушителя. Самое удобное место для перехода границы. Лощина с ручьем. Кустарник. Камни. Сусликовые курганчики. Заросли бурьяна. Ждем час, два, три. Молчим. Не шелохнемся. Не курим, конечно, хотя и хочется — уши даже опухли. Смотрим и смотрим на запад. До того взгляд напряжен, а слух обострен, что в глазах двоится и чьи-то шаги слышатся, шорох какой-то, перешептывание. Один раз примстилось даже клацанье затвора. Пора перевести дыхание. Я нажимаю на плечо товарища, отдаю тихо команду: — Перекур! Опрокидываемся на спину, лицом к небу. Автоматы кладем на грудь. Джек несет службу, слушает, вглядывается в темень, а мы преспокойно отдыхаем. Хорошо! Славно. От головы отливает кровь. Руки и ноги стали легкими. Свободнее, радостнее бьется сердце. Не шумит в башке. Тот, кто не служил на границе, не лежал вот так в ночном наряде, в своем первом наряде, сливаясь с землей, с травой, с ночью, тот и представить себе не может, как утомительна эта тихая работа. Тяжести таскать легче, честное слово. Весь напряжен как струна: зрением, слухом, обонянием, ожиданием. Каждое мгновение ждешь появления врага. Все время сжимаешь автомат. Все время готов стрелять и преследовать. Лежишь и бежишь. Заглядываешь вперед, что может произойти: какую позицию ты займешь, а какую враг, что он сделает и чем ты ему ответишь. В общем, переживаний хватало. Иной раз сердце так колотилось, что на той стороне, за границей, казалось, было слышно. Первая моя ночь на границе, самая длинная, самая трудная. Вторая будет не такой трудной и длинной. Сотая покажется легкой. Тысячная пролетит незаметно. Ничего не произошло в первую ночь. Не было даже ложной тревоги. Но почему же она так памятна мне, так запала в душу? И поныне слышу тревожный, глухой гул ветра. И поныне шумит своими влажными листьями ракитовый куст. И поныне чувствую теплоту плеча напарника. И поныне слышу его шепот: — Ползет, кажется. Смотри, смотри!.. Первая любовь, первая работа, первая тревога, первое самостоятельное дело никогда не забываются.

Первые нарушители

Ночью, часа в три или четыре, я уже успел выспаться, меня разбудил Николаев. — Подъем, Смолин! Тревога! Я вскочил. Пока одевался и обувался, Николаев рассказал, что случилось. Пограничный наряд в составе трех человек, из резервной заставы майора Копытова, кем-то был обстрелян на проселочной дороге. Двое солдат ранено. Неизвестные скрылись в лесу, направились в тыл. Все произошло час тому назад. Диверсанты успели, очевидно, далеко убежать. — Ставь Джека на след и преследуй. Засовываю в карманы пистолет, легкие гранаты, пристегиваю к ремню подсумок с боеприпасами. Хватаю автомат и бегу в конюшню к Джеку. Собака уже на ногах, предельно возбуждена: нетерпеливо скулит, натягивает поводок, рвется в бой. Еще одна новость и загадка! Никогда раньше во время учебных тревог он так себя не вел. Как Джек узнал о настоящей тревоге? Предчувствие? Услышал топот солдатских ног в казарме, повелительные голоса командиров, бряцанье оружия? Условный рефлекс воскресил в его памяти прежние тревоги на той заставе, где он служил до войны? Не знаю, в чем дело, но радуюсь. Группу преследования возглавлял капитан Приходько. В помощники мне был выделен ефрейтор Нестеров, высокий, сильный и выносливый, как сразу я определил, парень. Прибежали мы на то место, где было совершено нападение. Зажгли два керосиновых факела. На пыльной проселочной дороге хорошо были видны отпечатки, оставленные телами раненых. И следы крови еще хорошо сохранились. Уцелевший солдат из наряда рассказал мне и капитану Приходько, откуда и как стреляли диверсанты, куда ушли. Я пустил Джека на правую обочину, в сторону леса. Покрутившись немного метрах в ста от дороги, на опушке леса, он встал на след и помчался. Я приказал ефрейтору Нестерову не отставать и побежал за собакой. Видели вы, как лошадь тащит за собой по снежной целине на веревке лыжника? Вот так и Джек мчал меня на длинном поводке. Да не по снегу, а по траве, по земле, через рытвины и дождевые лужи. Лошадь, а не собака. Еле успевал за ней. Вот когда я по-настоящему узнал, какой силой наделен мой Джек. Не смог я его сразу удержать, когда захотел это сделать. Вот тебе и старик. Зря беспокоился Николаев. Седеющий Джек моложе всякого трехлетка. Он еще повоюет. Ветер свистит в ушах. Ветви хлещут по лицу — еле увертываюсь, чтобы спасти глаза. Деревья сливаются в сплошной частокол, будто мчусь мимо них на автомобиле. Нестерова не вижу. Слышу только за спиной его топот и шумное дыхание. Молодчина. Не отстает. Редко кому это удается. Видно, натренированный бегун. Знал майор, кого дать мне в помощники. Самого Приходько и его группы преследования не слышно. Давно отстали. Ничего, по выстрелам и крикам обнаружат нас. По сигнальной ракете. Подоспеют на помощь, когда дело дойдет до развязки. Ничуть я не беспокоился, что вырвался с Нестеровым вперед. Лесная просека вывела нас в топкую низину, к широкому ручью. У самой воды Джек впервые остановился. Туда-сюда тычет носом, жалобно скулит. Потерял след. Я достал коробок спичек и осветил берег. На пепельно-черной, податливой, как резина, земле ясно отпечатались подошвы пяти пар сапог большого размера. Ого! Пятеро! И все навьючены автоматами, гранатами, боеприпасами и, может быть, пулеметами. Люди, идущие налегке, не оставляют таких глубоких, как калоши, вмятин с особенным нажимом на каблук. На той стороне ручья, напротив меня, следов не было. Известная уловка. Диверсанты прошли какое-то расстояние по воде, смывающей следы. Куда они направились? Вверх или вниз по течению. Скорее всего вверх — там место глуше. Почему я так решил? Не знаю. Чутье, наверное, подсказало. И я не ошибся. Диверсанты прошлепали по воде до узкой горловины оврага и вышли на берег в затылок друг другу. Следы еще мокрые. Были они тут час тому назад или полтора. Всего-навсего. Значит, они где-то близко. Еще километров семь-восемь погони — и все. Остановка у ручья позволила группе преследования догнать нас. Капитан Приходько прерывисто дышал. Его широкое, с заметными морщинами лицо сплошь обсыпано крупными каплями. Из-под фуражки выбивался темный мокрый чуб. Тяжело было ему проделать такой ночной кросс по пересеченной местности. Человеку под сорок. Ранен на войне, нога повреждена, сердце пошаливает. — Ну, как, Смолин, дела? — чуть отдышавшись, спрашивает Приходько. В темноте он не видел отпечатков. — Все в порядке, товарищ майор. Стоим на следу. Их пятеро. Сильно вооружены. Бывалый пограничник не стал допытываться, как я узнал, что диверсантов пятеро и что они вооружены. Все понял. И сказал: — Не зарывайся, Смолин. Действуй с оглядкой на нас. Твое дело проработать след до конца. Лишь в самом крайнем случае вступай в бой. — Я вас понял, товарищ капитан. Разрешите продолжать преследование? — Давай, браток, давай! Да, пожалуйста, береги себя. Так странно, так по-штатски прозвучало это слово «пожалуйста». Приходько обнял меня и подтолкнул вперед, в предрассветную темноту. Джек потащил нас с Нестеровым в глубь оврага, заросшего кустарником. Холодная роса сыпалась с ветвей. Метров через двести мы стали мокрыми с головы до ног, отяжелели. Трудно было идти еще и оттого, что ложе оврага поднималось в гору. Сквозь поредевшие ветви уже проглядывало сильно побледневшее небо. На нем было мало звезд. И оно было красноватое по самому краю, там, где всходит месяц. Мы выскочили из темного оврага на простор. И без огня теперь видно, куда мы попали. Безлесая равнина. Через пшеничное поле пробита дорога. Джек сразу бросился влево. Но, пробежав немного, остановился, закружился на месте. Сделал три или четыре петли и потащил нас назад, откуда мы выбрались. Ясно! Нарушители здесь какое-то время отдыхали или стояли и решали, куда пойти. Потом туда и сюда метнулись. И, может быть, спорили: одни тянули направо, другие — налево. Если это так, значит, у них раздор. Они не признают командира; неуверенны в себе. Так я подумал, изучая истоптанные следы на дороге. Нельзя преследовать врага бездумно, на авось, надеясь только на собачку и свои крепкие ноги и здоровое сердце. Мчись во весь дух, не давай нарушителю оторваться от тебя на далекое расстояние, все время наступай ему на пятки. Но одновременно успевай размышлять, что да как и почему. Летчик-истребитель все успевает делать за считанные секунды: и за приборами следить, и за небом, и за землей, и маневр рассчитывает. Работа пограничника тоже больше умственная, чем физическая. Следопыт, если он даже хорошо, как олень, бегает, метко стреляет, собаку куда надо нацеливает, по следу здорово ходит, но плохо и не вовремя размышляет, после драки кулаками машет, — такой следопыт наломает дров, подведет границу… Но все это, что я теперь говорю, пришло ко мне не сразу, не в ту ночь, а гораздо позже. Тогда же, над оврагом, я только-только начинал по-настоящему вникать в пограничную службу. Побежали мы с Нестеровым дальше. Минут десять мчались по удобному месту — по дороге. Потом Джек круто свернул вправо и привел нас в заросший бурьяном, местами обсыпавшийся, с обвалившимися краями танковый ров. Вырыли его лет пять назад, в первые дни войны. Сохранился целехоньким, не поврежден нигде ни единой гусеницей. Километра три тянулся он с юга на север, рассекая пшеничное поле. Когда мы выбрались из него, месяц поднялся высоко. Пробежали мы, судя по времени, километров пятнадцать. Это по прямой. Если же учесть все зигзаги и петли, то больше двадцати наберется. Хороший рывок сделали диверсанты от места своей засады. Небось уверены, что надежно оторвались, запутали следы. Может быть, и вовсе не думают, что их преследуют. Предполагают, что свидетелей преступления не осталось. Только утром, по их расчетам, пограничники должны обнаружить убитых. Следопыт должен думать и за противника. Стараться угадывать его замыслы, планы, ходы, И не надо бояться ошибки. Во всяком деле бывают промахи. Но меньше сшибается тот, кто умеет фантазировать. Так все оно и есть. Поверьте моему пограничному опыту. Джек тащит нас от танкового рва в небольшой лесок. Прочесали его насквозь. Выбегаем на опушку и видим большое село. Это Гича. Далеко от границы, Бывал я здесь раза три. Знаю все его ходы и выходы. Нарушители в этом селе затаились. Непременно здесь. Не осмелились идти дальше. Им нужна ночь, безлюдные глухие овраги, сырые и темные леса. Они боятся солнца, людей. Но кто-то их все-таки приютил. Скрытые бандеровцы? Старые дружки? Врываемся в село не по главной улице, а задами, огородами. Такова воля Джека. Он бежит там, где прошли нарушители. Трудно было ему работать в лесу и овраге, где деревья, травы и цветы, кустарники источают массу эфирных запахов и заглушают знакомый след людей. Еще труднее ориентироваться в населенном пункте, где тьма-тьмущая посторонних запахов. Куры, голуби, гуси, свиньи, овцы, лошади, коровы, их сильные запахи сбивают Джека со следа, преграждают дорогу к цели. Я это знаю и то и дело натягиваю поводок, чтобы собака не спешила, не нервничала. Подбадриваю ее словами: «хорошо, хорошо». Пробился Джек через все преграды. Обоняние у него молодое, сильное, безотказное. И мысленно я подбадриваю своего друга: давай, Джек, давай, милый, ищи! Отличись, Оправдай надежды. Подходим к дому. Крыша под белым железом. Стены кирпичные. Ставни крепкие, с запорами, разрисованные. На крылечке рычит здоровенный лохматый пес. Ну, все, подумал я, пропала наша операция. Дальше дорога Джеку заказана. Забудет про свою работу, сцепится с дворовым псом, утеряет запах нарушителей. Плохо я еще знал его. Недооценил. Промчался он мимо крыльца. Полное равнодушие к бедному родственнику. Выбежал на средину двора. Постоял там, повертел туда-сюда носом, разобрался, что к чему, и бросился к закрытым воротам. Так был возбужден, так нетерпелив, что даже взвился на задние ноги, а передними царапал доски, подавал знак: там, мол, на другой стороне ворот наши с тобой враги. Я ударом ноги распахнул ворота, выскочил вслед за Джеком. Но он не побежал на улицу. Остановился, сделал широкую петлю и устремился обратно во двор. Но уже другим путем. Перемахнул через невысокую каменную ограду и, не отрывая головы от земли, фыркая, словно прочищая ноздри, понесся к клуне — к большому и высокому сараю, где молотят в плохую погоду и хранят солому и сено. Дверь в сарай чуть приоткрыта. Джек лезет в узкую щель. Прет напролом, бока обдирает. Но я не пускаю его далеко внутрь. Так, на всякий случай. Тащу изо всей силы назад и думаю: неужели здесь затаились нарушители? Неужели задержим? С такими мыслями и раскрыл обе половины двери. О собаке успел позаботиться, а про себя, про то, что нас с Нестеровым могут продырявить, забыл. Забыл и про свой автомат. Он висит на шее. У меня в руке обыкновенный офицерский пистолет. Разве с ним одолеешь вооруженных до зубов диверсантов? Никогда больше не повторял я этой ошибки. Входим в полутемный сарай, набитый сеном, и видим соломорезку, а на ней — большую поливанную чашку и пять деревянных ложек. Ясная картина! Только что отобедали дорогие гости и теперь, наверное, отдыхают. Где же они устроились? Я бросаю беглый взгляд направо и налево, на вороха соломы. И тут же слышу щелк запала гранаты и душераздирающий вопль Нестерова: — Са-а-а-а-а-шка! Не столько предостерегающий крик моего напарника, сколько характерный звук взведенной гранаты подействовал на меня. Всякий солдат, провоевавший на фронте, хорошо знает, что ему полагается делать вот в такие критические секунды. Если хочешь остаться живым, не зевай: изворачивайся ужом, подпрыгивай как горный козел и лети как пуля. Я выскочил из сарая вместе с Джеком, упал на землю вниз лицом. Все было сделано вовремя. В то же мгновение там, где мы были несколько секунд назад, взорвалась граната. Мимо! Живы! Невредимы! Как раз к этому времени, к началу боя подоспела вся наша группа преследования. Мы окружили сарай. — Выходи по одному! — приказал капитан Приходько. Не выходят ни по одному, ни гуртом. Молчат. Капитан повторяет приказ: — Выходи! Если через две минуты не сложите оружие… Нарушители не ждут, пока истекут две ультимативные минуты. Открывают стрельбу. И автоматы и ручной пулемет бьют туда, откуда отдавал свой приказ Приходько. Мы ответили. Трассирующие пули подожгли клуню. Огонь и густой белый дым наполнили двор. Стало нестерпимо жарко. Мы с Джеком отползли подальше, на огород. Огонь набирал силу. В сарае начали рваться боеприпасы. Запахло паленым. — Прекратить стрельбу! — голосом, который можно было услышать и под землей, приказал капитан Приходько. И, немного помолчав, добавил, уже не для нас, а для нарушителей: — Выходите во двор, если не хотите сгореть живьем. Молчат. Не желают сдаваться. Или уже задохлись в дыму? Я лежал с Джеком в зеленой густой кукурузе, смотрел на сарай. И опять оплошал. Я был уверен, что все уже кончено, и автомат отложил в сторону. Было такое некрасивое дело, было, каюсь. Не сразу я стал таким Смолиным, какого в кинокартине «Над Тиссой» и по телевизору показывают. Не один год прошел, прежде чем пограничного ума-разума набрался. Пожалуйста, не вычеркивайте из моего рассказа это место, когда будете писать книгу. Обещаете? Вот спасибо. Ну! Лежали мы в кукурузе, смотрели на огонь. Джек сделал стойку, насторожился, подал мне знак. Прямо из пожарного пекла, весь в дыму, выползает лохматый и бородатый мужик. Да не кое-как. Ловко, быстро, по-змеиному. Я поднял пистолет, прицелился и выстрелил. Попал. Дернулся нарушитель. Ранен, но не смертельно: послал он мне встречные пули из маузера. Одну, другую, третью. А я ему не отвечаю: перекосило патрон в стволе. Ругаюсь, силюсь ввести оружие в строй, а про то, что автомат рядом со мной лежит, забыл. Виноват, конечно, но достоин и сочувствия. Первый бой принял на границе, с первым нарушителем столкнулся. Через такое проходят все, почти все новички. Эта моя схватка в деревне Гича была бы первой и последней, если бы не напарник Нестеров. Он доконал автоматной очередью маузериста. Подошли мы к нему, повернули, постояли над ним. Голова косматая, морда опухшая, заросшая до ушей жестким волосом. Не хватает двух передних зубов. На плечах драная, прожженная в нескольких местах телогрейка. На ногах хромовые, с твердыми лакированными голенищами офицерские сапоги немецкого пошива. На левой руке на указательном пальце толстое золотое кольцо. Клуня сгорела дотла. Мы нашли в золе останки еще четверых. И обгоревшие до ржавчины железные части автоматов и ручного пулемета. Ни фамилии, ни имени, ни места рождения, откуда и куда шли — ничего этого не установили. Безымянные. Без роду и племени. Да, я забыл сказать, как вел себя Джек в разгар этой операции. Как только взорвалась вражеская граната, он весь ощетинился и стал злобно лаять на сарай. Мы стреляли, а он лаял. Бушует огонь, трещат, падают деревянные балки, а он все лает. До хрипоты налаялся. Присмирел, подобрел, когда обнюхал обугленное железо и кости. Очень был доволен. Всю обратную дорогу искал моего взгляда, прижимался к моей ноге, руку лизал. И я готов был лизать ему лапу. Честное слово. Любил я его и раньше, но в ту боевую ночь я прикипел к нему сердцем. Убедился, что он не подведет ни меня, ни границу. Товарищ! Помощник! Друг! Телохранитель! Сторож! Мои глаза и уши. Мои руки и ноги. Что? Следопыт очеловечивает животное? Да разве Джек животное? Замечательное существо. Только говорить не умел, а все остальное делал как бог. После случая в деревне Гича Джека стали приглашать на все заставы нашего отряда. Где прорыв — нас туда бросают. И покатилось, завертелось наше с Джеком колесо от Рава-Русской до самых Карпат и Закарпатья. Вдоль всей западной границы. Везде нас знали. Особенно гордился своим крестником начальник службы собак отряда товарищ Николаев. Очень и очень радовался, что «старик» оправдал его надежды. Много мы с Джеком обезвредили нарушителей, но никогда не забывали первых. Хороший был у нас почин. Здесь я вторгаюсь в рассказ Смолина. — И все пятеро были записаны на ваш счет? — Ну! Так почему-то решил начальник отряда. Неправильно. Мы воевали всей заставой. Общие они, нарушители. — Очень правильно сделал ваш начальник, дорогой Саша. Кто встал на след и распутал его? Кто пробивался к логову диверсантов? Кто указал заставе цель? Смолин смотрит на меня своими серыми ясными глазами, тихо и лукаво улыбается. Чувствую, он не соглашается со мной, но не возражает ни единым словом. Далеко он отсюда, от наших дней. Вспоминает молодость — и счастлив. Молчит — и наслаждается мыслями. Я люблю людей, которые умеют силой своего сердца и ума перерабатывать любые самые тяжелые жизненные впечатления в цветы и мед жизни. Смолин принадлежит к этой редчайшей категории. Все, что ни делал он в своей солдатской жизни, он теперь воспринимает как свое славное прошлое. И правильно. Жизнь есть подвиг.Вот и дождались мы, брат, с тобой долгожданной победы. Дожили! Дошли! Долетели! Оглянись назад, где мы были. На ледяных перевалах Главного Кавказе кого хребта. В калмыцких степях. На Тереке. На Волге. Под Москвой. Под Ленинградом. Под Мурманском. И куда попали сегодня, в День Победы! В Берлин! В Будапешт. В Белград. В Бухарест. В Вену. В Прагу. В Варшаву. На берега Одера, Дуная, Влтавы. К теплому, Адриатическому морю пробились. Стихами, брат, надо было бы писать это письмо, а не обыкновенными словами. Поздравляю тебя, Витя, с великим днем. Представляю, как ликуешь сегодня ты и весь твой завод, снабжавший фронт своими машинами. Празднуем и мы, пограничники. Но на свой лад, конечно. Я, например, всю ночь с 8 до 9 провел на границе. Дождь и ветер исхлестали до костей. Еще и теперь, хотя на заставе тепло, дрожу, как цуцик. Надо было бы поспать после тяжелого наряда, полагается, но сна нет ни в одном глазу. Как можно дрыхнуть в такой день?! Слушаю радио. Болтаю с хлопцами. Вспоминаю войну: где был, что делал, как громил фрицев и как они меня били. Да, всякое бывало. Не думал я, брат, и не гадал, что в последний день войны окажусь не там, где все фронтовики, — в логове фашизма. Мечтал, надеялся, был уверен, что вместе со всеми товарищами буду штурмовать Берлин, ставить на колени треклятую фашистскую столицу. Без меня водрузили наше знамя над рейхстагом. Без меня разгромили гитлеровские полчища. Обидно все-таки. Жалко. Не успел как следует насладиться наступлением, не отвел душу. Ты не воевал, Витя, ты не поймешь меня. Отступающий солдат — это еще не солдат. Наступающий солдат — это половина солдата. Полным солдатом становится тот, кто сумел отделаться легкими ранами в отступлении и умудрился уцелеть в наступлении. Так говорил мой первый фронтовой командир. Теперь понял? Вот такие, Витя, пироги.

«Красавица»