Кони святого Марка [Милорад Павич] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Милорад Павич Кони святого Марка

Кровать на троих (перевод Е. Кузнецовой)

I

— Берегись Анджелара,[1] его имя лжет! — говорили мне коллеги по университету. — Если лжет коза, не лжет рог, — возражали студентки. Это происходило в то время, когда ногти растут быстро. Мои всегда были обкусанными, а про Анджелара говорили, будто ногти ему грызут женщины. Пока мы еще встречались в доме Капитана Миши,[2] в его кучерявых волосах было полно перьев, карандашных стружек и трамвайных билетов, которыми мимоходом осыпали его девушки. Он всегда ел (даже в «Трех шляпах»[3]) собственной вилкой, которую носил в кармане, ею же он расчесывал бороду. От него оставалось впечатление, которое было смесью некой странной привлекательности и страха, который он в нас пробуждал. На втором курсе нас возили в Дубровник для знакомства со старинным архивом. Мы наняли тогда рыбацкое судно и отправились в Цавтат, но по пути попали в непогоду. Почти всех на корабле тошнило, и тогда Анджелар принялся насвистывать какую-то мелодию, его свист успокоил нас, и тошнота прошла. Анджелар научил нас, что такое «пьяный хлеб» и как его едят. Если хочешь быстро что-то забыть или избавиться от душевного потрясения, можно в мгновение ока напиться до беспамятства. — Для этого, — объяснил Анджелар, — достаточно опустить два-три кусочка хлеба в стакан с ракией и проглотить их. Моментально опьянеешь, но это опьянение проходит быстрее обычного и напоминает непродолжительную потерю сознания. Анджелар приходил на лекции без ремня. Нижнюю пуговицу рубашки он обычно пристегивал к верхней петле брюк, то есть, по существу, носил брюки на шее. Нередко он проводил время в компании двух старших друзей, которые называли его «сынок». Одного звали Максимом, и родом он был из Сремской Митровицы, а второй, Василий Уршич, родился в Белграде. Василий и Максим жили на Дорчоле, у Уршича, на углу улиц Скандербега и Капитана Миши, в квартире на втором этаже дома, до которого с факультета зимой можно было быстро добраться по гололедице, царившей в это время года на улице Братьев Югович, а потом по улицам Симиной, Евремовой, Йовановой, Страхинича, Бана и Душановой. В их комнату с тремя окнами на каждую улицу и чуть приподнятым угловым балконом нас пригласили праздновать новый 1972 год. Точнее говоря, пригласили на «фасоль с мясом без мяса», а это значило, что фасоль приготовили вчера и вчера же съели из нее все мясо. Нас предупредили, что компания будет разношерстная, но мы не знали, кто там окажется и кто с кем уйдет. Собравшись, мы увидели, что комната напоминает по форме букву Г. На застекленном балконе на ступеньку выше комнаты (в дождь с него можно было услышать Дунай) стояла плита, возле нее суетился Максим. В одном конце комнаты был накрыт стол со свечами, воткнутыми в две старые трубки. Когда кто-нибудь хотел в туалет, где не было освещения, он брал трубку в зубы, зажигал свечу и отправлялся туда. У противоположной стены стояла старинная кровать на троих со встроенными часами, из которых давно уже вытекло время. Кровать с шестью маленькими столбиками и латунными шариками на них была железная, размером никак не меньше, чем три на два с половиной метра. — Когда кто-то ложится в нее, — шепнула мне одна из девушек мимоходом, — это как если бы сатана плюнул в Дунай. Поговаривали, что Анджелар (у него не было постоянного жилья) иногда спал в ней с парами подружек. Сам он, однако, заметил с улыбкой, что однажды (в отсутствие хозяев) так и случилось, но он поспорил, что ни одну из них не тронет. Спор он выиграл, а девушки проиграли. — Кровать для Жаклин Кеннеди, — заметил кто-то в шутку, на что Анджелар возмутился и добавил, что о Жаклин Онасис следовало бы хорошенько поразмыслить. — Не кажется ли вам, — спросил он у присутствующих, — что православная церковь вправе объявить Жаклин Онасис святой XX века? Все объясняется просто. Разве жена римского императора Констанция, Елена, не перешла после смерти мужа в православие и не стала тем самым святой? Почему же, в таком случае, жена одного из самых известных католических президентов главной западной империи XX столетия, которая оставила римскую веру своего мужа и перешла в православие, обвенчавшись с Онасисом по восточному обряду, не заслуживает такого же отношения? Разве она сделала что-либо менее вызывающее для своего тогдашнего окружения, чем Елена? Подумайте сами… — Смотрите на него, да он свою тень перепрыгнуть хочет! — изумленно воскликнул Василий, но в тот же момент разговор был прерван. Лиза Флашар, одна из тех девушек, что особенно бросалась в глаза за ужином и на которую явно рассчитывали в тот вечер (а может, и на более долгий срок) хозяин и его друг Максим, неожиданно и несколько преждевременно раскрыла карты, вероятно, из страха, что ее опередят. Еще во время разговора она весело и не таясь запускала руки в карманы присутствующих и уже знала, у кого в случае необходимости могла найти чистый платок, зажигалку и понравившиеся ей сигареты. Вдруг она достала из кармана Анджелара вилку и, воскликнув: «Давайте ужинать!» — ткнула его вилкой в плечо. А чуть позже, когда гостям вынесли заправленную ложкой меда фасоль, под столом можно было заметить, как Лиза разулась и тайком от нас пытается пальцами ноги отстегнуть рубашку Анджелара, на которой держались штаны. Поначалу Анджелар ел спокойно, но вдруг отодвинул тарелку и, обернувшись к Лизе, воскликнул: — Скажи на милость, что тебе все-таки от меня нужно? Мы все на мгновение перестали есть, а Лиза хладнокровно ответила: — Тебе это прекрасно известно. Тогда Анджелар гневно швырнул салфетку в тарелку и прошипел: — Хорошо, тогда раздевайся! — Прямо сейчас? — спросила Лиза. — Прямо сейчас, — ответил Анджелар. Лиза посмотрела на него долгим взглядом, словно высасывая из него все то, что он только что съел, встала из-за стола, подошла к постели и у всех на виду принялась, не отводя от него глаз, раздеваться. Она стояла в углу комнаты, как дерево, медленно заполняющее свою тень листвой, а Анджелар выглядел, как заяц, попавший в полосу, очерченную двумя лучами фар, из которой ему не вырваться. Максим, желая, очевидно, смягчить растерянность, наступившую за столом, подошел к плите на балконе и открыл простоквашу. Лиза уже снимала чулки, они оказались разного цвета. Анджелар безмолвно сидел за столом, спиной к постели, рядом с Василием, а Максим нарезал в простоквашу огурцов и положил на огонь нож, чтобы раскалился. Потом очистил головку чеснока. Одетая в наши взгляды, Лиза снимала лифчик; две его половинки застегивались спереди. На одной было написано: Да, а на другой вай! Как будто лизины груди носят имена — одна мужское, другая — женское, но прежде чем она расстегнула лифчик, на нем можно было прочесть:А потом читать было незачем. Сначала Лиза откинула одну половинку лифчика, потом другую, и мы увидели, какого цвета ее соски. Анджелар по-прежнему не смотрел на нее, никто не притрагивался к еде, а Максим у окна раскаленным ножом начал резать чеснок, и его запах разнесся по комнате, смешиваясь с запахом тела и волос Лизы. Затем Максим добавил в простоквашу с огурцами редьки и оливкового масла. Пока он крошил в салат укроп и жимолость, Лиза освободилась от последней детали одежды. Максим подошел к столу и поставил миску перед Василием и Анджеларом, а Лиза, откинув покрывало, легла в кровать. Лишь ее босая нога торчала из-под покрывала. Кровать заскрипела под ней как раз в тот момент, когда Анджелар потянулся вилкой к салату. Он замер на полпути и почувствовал, что мы на него смотрим. Мне стало ясно, что все мы в комнате выбираем между двумя «не буду». Тогда Анджелар отложил вилку, встал и подошел к кровати. Он не раздевался, только снял кольцо с руки и надел его на безымянный палец Лизиной ноги. Потом расстегнул ту пуговицу, к которой были пристегнуты брюки, и шагнул в кровать. Раздался крик. Всем сразу стало понятно, что вскрикнула не только Лиза. Вскрикнули все женщины в комнате. Анджелар и Лиза лежали, укрывшись, и пока она своими рыжими волосами вытирала ему рот от еды, Максим в другом конце комнаты снова подошел к плите у окна, как будто ничего не происходит. Он прибавил огня, обильно посолил раскаленную поверхность плиты, взял несколько небольших острых перцев и длинный нож, и тут в комнате послышалось, будто кто-то жует. За столом, однако, никто не ел; это Лиза в поцелуе жевала язык Анджелара. Максим разбил прямо на плиту несколько яиц, которые сразу схватились на жару, и в каждый желток воткнул по перцу. Перцы, коснувшись раскаленной поверхности, выпустили острый сок в желтки. Позади нас Анджелар и Лиза старались дышать в одно дыхание, а передо мной сидел Василий, брал одну за другой фасолины и давил их языком, но не глотал, а держал во рту. Максим длинным ножом снял яйца с плиты на тарелку и принес их ка стол. Лизу стало слышно громче, чем Анджелара, и мы на мгновение подумали, что она поет, но тут же поняли, что это не пение, что ее голос, как горная река, следовал за тем, что происходило глубоко под ним, на дне течения. Река пела на два голоса. Один был постоянный, светлый, журчащий, другой — глубокий, угрожающий, подвижный. Светлый голос принадлежал водоворотам, руслу, пене, краскам, которые река не в силах смыть и унести с собой; они не меняют места и облика. Второй, глубокий голос был голосом воды, что протекает под водоворотами, эта вода всегда разная; она несет птиц, задушенных ветром, и бревна, глухо врезающиеся в отмели или выскакивающие, как рыбы, из реки. В этих голосах можно было услышать даже мох с берегов и ивы, спустившиеся к воде. А потом за столом никто не мог больше выдержать. Максим наконец покинул свое место на балконе, торопливо направился к столу, отломил кусок лепешки, обмакнул его в стакан ракии и жадно проглотил «пьяный хлеб». Вскоре все кончилось. И за столом, и в постели. Мы не спеша оделись и вышли на улицу. Выяснилось, что нас семеро и что я остаюсь без пары. «Ничего страшного, — пришло мне в голову, — дождусь момента, когда Анджелар и Лиза расстанутся, и попробую снова». Впрочем, так же, несомненно, думали и другие, праздновавшие новый 1972 год на углу улиц Капитана Миши и Скандербега. Но долгое время казалось, что женщины, присутствовавшие на том ужине, никогда не простят Анджелару того, что той ночью Лиза сделала с ним и с ними. Во всяком случае, в тот раз мы увидели, как едят «пьяный хлеб».ДАВАЙ!

II

Прошел год, и мы иногда проводили время вместе, но в комнату с балконом на Дорчоле больше не заходили. Зато мы с Анджеларом и Лизой часто гуляли по улице, где она снимала комнату с двумя однокурсницами. Улица шла параллельно Дунаю, но с другой стороны Нового кладбища. У нее было три названия, и заканчивалась она коленом, которое защищало ее от кошавы.[4] Сначала она называлась улица Воеводы Браны, затем (хотя никуда не сворачивала) Воеводы Саватия и, наконец, Хаджи-Мустафина. Она была из числа тех, на которых ночью слышно, как соседи бьют в кровати комаров. Здесь мы писали на тротуарах похабные стишки, сидели ночью на корточках по углам и курили или искали самый маленький дом в Белграде, о котором Анджелар говорил, что он стоит на этой улице и что его дверь, открываясь, закрывает окно. Мы не читали ничего, кроме текстов на конвертах грампластинок. Анджелар и Лиза иногда водили нас в рассветный час в безлюдные садики с качелями между деревьев и показывали, каким необычным способом можно на этих качелях заниматься любовью. Анджелар держал качели с Лизой в объятиях, легонько притягивал их к себе и отпускал. Порой мы ходили на Новое кладбище, готовились там к занятиям на скамейках и целовались с песком во рту, размышляя о смерти. Изредка кто-нибудь из нас тайком от Анджелара подходил к Лизе и спрашивал: — Ты все еще носишь это? — Что? — Сама знаешь что, кольцо Анджелара на ноге. — Я его не снимаю, — отвечала Лиза, и разговор на этом заканчивался. Только зимой мы вновь отправились к Уршичу отмечать Новый год. Было много смеха, который поначалу был мне непонятен, а потом одна из наших сокурсниц (та, что после того ужина на Дорчоле осталась с Василием) открыла мне секрет. Девушки сидели на кровати и что-то, скрывая от мужчин, вязали. Спицы и вязанье они принесли с собой тайком. Невероятным было то, что появлялось в их руках. Та зима 1973 года началась сильными морозами, и они (по совету одной из их бабушек) вязали своим юношам что-то вроде гульфиков, которые надевают зимними ветреными ночами, когда надолго выходят из дома. Девушки вязали их из своих волос, собранных в течение года, спряденных и смотанных в клубки. Футлярчики получались разными по цвету и размеру. По цвету волос, из которых их вязали, они были вороные, льняные и рыжие, как тот, что вязала Анджелару Лиза. Было видно, что ради него ей пришлось обрезать волосы. Девушки украдкой бросали взгляды на работу соседок, глядя в сторону озаренной снегом крыши, на то, какую форму (по образцу, который у каждой был в голове) принимают гульфики. Когда одна из девушек рассмотрела Лизино вязание, она из зависти тайком оборвала под кроватью нить, из которой вязался футлярчик для Анджелара. Невозможно было проследить, что было дальше, потому что начался новый, 1974 год, и мы все поднялись поздравить друг друга. В темноте осталась лишь оборванная в прошлом году и не вплетенная в новый год нить из клубка Анджелара.III

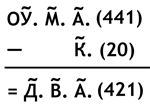

Мы заснули на рассвете, а под вечер меня разбудили запах жареных колбасок и полупьяные голоса, звучавшие все громче. — Я создан калекой, а вы хотите, чтобы я был немым, — слышалось, как Анджелар кричит Максиму и Василию, продолжая в новом году какой-то давний, неизвестный мне спор. Лизы и остальных девушек не было, Максим у окна жарил колбаски, и его волнение было заметно по тому, как сильно он прибавил огонь, так что колбаски то и дело подпрыгивали над сковородой и ударялись в оконное стекло. За столом сидели Василий и Анджелар. Василий едва слышно говорил: — Разве ты не видишь, что и лицо на тебе не твое? Взгляни на любую фреску, на любую картину, ты сразу же его найдешь. Тебе дали его на хранение, на время поносить, словно чужую шляпу, и оно перейдет дальше. То же самое — с твоим голосом и со свистом. Впрочем, обернись к своей тени на стене, она росла и полнела вместе с тобой. В нее ты однажды ляжешь в последний раз, и она переживет тебя. Далеко не все равно, на каком огне ты кормишь свою тень. Ты обязан выбирать, где ее пасти. Подумай об этом, сколько раз я советовал тебе не всякому огню доверять. Я знаю, сын никогда еще не помог отцу, но ты все время третий, тот, кто лишний. Пришло время вывернуть подкладку в карман… Василий взял вилку Анджелара и протянул ему. — Причеши бороду, — сказал он вполголоса, но Анджелар отказался. И словно неким доводом в этом непонятном споре на стол упала— И вилка твоя, — продолжал вполголоса Василий, — не всегда была с четырьмя зубцами, как сейчас, но была, как и все вещи и существа о двух концах. Надеюсь, ты это признаешь. Только позже, соединением двух таких вот двузубых вилок, появилась четырехзубая. Все ее зубцы имеют определенное значение. Видишь, первый зуб, угловой, он создает, а не создан, это принцип или символ отца. Второй зуб принадлежит тому, кто создает, но и сам создан. Это Слово. Третий зуб создан, но ничего не создает, как ты, например, сынок. Четвертый зуб, снова угловой, принадлежит тому, кто не создан (как и первый) и не создает. Это первый зуб в состоянии отдыха, ибо тот, кто может создавать, может и не создавать. Он вновь принадлежит отцу как концу пути, завершающемуся там же, где и начался. Соединение двузубой вилки в четырехзубую, согласись, выражено в современных системах исчисления по-разному. Короче говоря, два плюс два на Востоке — это не то же самое, что в Европе. Возможно, разница проистекает из того, что к понятию числа «два» в Китае пришли вовсе не тем путем и не в тот момент, когда в европейских языках появилось двойственное число[5] (как и в нашем языке), а в математике — понятие двоичности. Число два, самое важное число, сводится, впрочем, к единичности, ведь оно — лишь отражение нашей двуглазости, подобно тому, как двузубая вилка двузуба только в мясе и однозуба в держащей ее руке. Из единственности происходит множественность, поскольку неспособный воспринять могучее содержание Единичности дух (как и наш желудок) измельчает его, делит на куски, пережевывает и превращает Единственность во множественность, чтобы ухватить ее по частям. — Вам хочется от меня избавиться! — внезапно воскликнул Анджелар, перебив Василия с возбуждением, ничуть не соответствовавшим смыслу и мирному тону только что сказанного. Непривычно было слышать его испуг и видеть, как он возбужденно поворачивается к Максиму, продолжавшему жарить колбаски в белом вине. — Тебе известно, — спокойно продолжал Василий, — что мы подняли тебя из ничего. Каждый носит свою смерть во рту и может, когда пожелает, выплюнуть ее, но нельзя ставить под сомнение то, чем все живы. Все дело в этом. — Но ваша кровать на троих, — говорил Анджелар нервно, — разве в ней нет места и для моего слова? Он дрожал так, что пальцы его барабанили по столу, и оглядывался на меня и Максима, расставлявшего у окна тарелки. Очевидно, Анджелар сразу же почувствовал в разговоре какой-то скрытый, опасный для него смысл, поначалу мне непонятный. — Скоро все будет ясно, — продолжал между тем Василий. — Греческая, а потом и византийская система, в которой для обозначения чисел использовались буквы и которая на протяжении тысячелетия употреблялась среди славян, включает нас в эту процессию математических расколов. Поэтому и нам необходимо переливание памяти. Упомянутая система идеальна, поскольку, используя буквы вместо цифр, она единственная дает всегда два точных результата. Если записать простейшее арифметическое действие вычитания арабскими цифрами: 441-20=421, получится только один результат. То же самое действие, изображенное греческими (и славянскими) буквами, дает, однако, два решения. Первое совпадает с арабским:ВИЛКА АНДЖЕЛАРА.

Количественное значение выражения:

Количественное значение выражения:  дает результат (как и в случае арабских цифр) 421, но если прочитать его как буквенное выражение, получится слово два. Это слово связано с первым результатом, поскольку цифры этого числа (два) содержатся каждая в предыдущей: единица в двойке два раза, двойка в четверке два раза. Таким образом, поскольку все цифры в этой части мира имеют свои буквенные обозначения, все результаты имеют соответствующий смысл. И наоборот. Каждое слово в нашем разговоре имеет свое числовое значение. Например, год назад на лифчике Лизы было написано слово «Давай!»,[6] как мы все помним. Его числовое значение составляет 1145, а это наверняка объем ее груди в миллиметрах, что ты, Анджелар, должен знать лучше меня. К нам, забывшим двойственное число и уже несколько веков использующим в речи только единственное и множественное, оно вернется однажды в язык и полезет из ушей.

— Не понимаю, какое отношение вся эта ваша математика имеет ко мне, — снова перебил Анджелар Василия.

— Скоро поймешь, что имеет, и еще какое. Если не к тебе, значит, к твоей вилке. Ты не приручил ее, смотри, не сломай об нее зуб.

Итак, в промежутке между двумя правильными (но различными) решениями одного и того же арифметического действия скрыты огромные незаполненные области, неосуществленные возможности, неисчерпаемые источники энергии. Этот дополнительный, неучитываемый и уточненный результат, который мы перестали принимать во внимание (подобно тому, как наш язык забыл двойственное число), выбрав современную систему числовых обозначений, и есть тот зазор в пространстве, в котором можно жить здесь, на Балканах, на границе двух систем исчисления, где результаты по греко-славянскому варианту обогащаются забытыми и неожиданными резонансами. Говоря коротко, два и два сегодня на Востоке ровно столько, сколько два и два будет на Западе завтра. А это вовсе не одно и то же. По крайней мере, не в тот же день. В подобной ситуации невозможно игнорировать эти невозделанные, неисчерпанные и неиспользованные промежутки пространства, которые следует заселить и эксплуатировать. Доводы таковы, что ты обязан принять их во внимание, если не как свои собственные, то как способ нашего существования, как formulae, по которым только и можно выжить на этой земле… А вместо этого ты ведешь себя как человек, который (чтобы не состариться) бежит за днем…

— Да что это вы в последнее время вселенский собор какой-то проводите, осуждая меня?! — воскликнул Анджелар запальчиво, в приступе отчаяния. — Совсем перестали со мной разговаривать как обычно. На рынке, на улице, на трамвайных остановках оба твердите какие-то непонятные вещи. Ведь сейчас не 336 год, а 1974! Спросишь, сколько платить за лук — а вы философствуете о рожденном и нерожденном; хочешь узнать, почем хлеб, отвечаете: «Отец дороже сына!» Поинтересуешься, свободна ли ванная, Максим отвечает: «Сын произошел из ничего!», а Василий: «Три динара менее ценны, чем два динара!» Как будто я гвоздь у вас в тесте. Это Белград, а не Сингидунум![7]

— Конечно, — спокойно ответил Максим, — но и фасоль с рынка Байлон, та, что сейчас перед тобой, куплена только что описанным способом, по промежуточной цене. То есть по двойственной цене, одна из которых уничтожает другую.

И в тот же момент он ударил Анджелара так, что тот стукнулся головой об стену, а потом о тарелку на столе. Так начался ужин.

дает результат (как и в случае арабских цифр) 421, но если прочитать его как буквенное выражение, получится слово два. Это слово связано с первым результатом, поскольку цифры этого числа (два) содержатся каждая в предыдущей: единица в двойке два раза, двойка в четверке два раза. Таким образом, поскольку все цифры в этой части мира имеют свои буквенные обозначения, все результаты имеют соответствующий смысл. И наоборот. Каждое слово в нашем разговоре имеет свое числовое значение. Например, год назад на лифчике Лизы было написано слово «Давай!»,[6] как мы все помним. Его числовое значение составляет 1145, а это наверняка объем ее груди в миллиметрах, что ты, Анджелар, должен знать лучше меня. К нам, забывшим двойственное число и уже несколько веков использующим в речи только единственное и множественное, оно вернется однажды в язык и полезет из ушей.

— Не понимаю, какое отношение вся эта ваша математика имеет ко мне, — снова перебил Анджелар Василия.

— Скоро поймешь, что имеет, и еще какое. Если не к тебе, значит, к твоей вилке. Ты не приручил ее, смотри, не сломай об нее зуб.

Итак, в промежутке между двумя правильными (но различными) решениями одного и того же арифметического действия скрыты огромные незаполненные области, неосуществленные возможности, неисчерпаемые источники энергии. Этот дополнительный, неучитываемый и уточненный результат, который мы перестали принимать во внимание (подобно тому, как наш язык забыл двойственное число), выбрав современную систему числовых обозначений, и есть тот зазор в пространстве, в котором можно жить здесь, на Балканах, на границе двух систем исчисления, где результаты по греко-славянскому варианту обогащаются забытыми и неожиданными резонансами. Говоря коротко, два и два сегодня на Востоке ровно столько, сколько два и два будет на Западе завтра. А это вовсе не одно и то же. По крайней мере, не в тот же день. В подобной ситуации невозможно игнорировать эти невозделанные, неисчерпанные и неиспользованные промежутки пространства, которые следует заселить и эксплуатировать. Доводы таковы, что ты обязан принять их во внимание, если не как свои собственные, то как способ нашего существования, как formulae, по которым только и можно выжить на этой земле… А вместо этого ты ведешь себя как человек, который (чтобы не состариться) бежит за днем…

— Да что это вы в последнее время вселенский собор какой-то проводите, осуждая меня?! — воскликнул Анджелар запальчиво, в приступе отчаяния. — Совсем перестали со мной разговаривать как обычно. На рынке, на улице, на трамвайных остановках оба твердите какие-то непонятные вещи. Ведь сейчас не 336 год, а 1974! Спросишь, сколько платить за лук — а вы философствуете о рожденном и нерожденном; хочешь узнать, почем хлеб, отвечаете: «Отец дороже сына!» Поинтересуешься, свободна ли ванная, Максим отвечает: «Сын произошел из ничего!», а Василий: «Три динара менее ценны, чем два динара!» Как будто я гвоздь у вас в тесте. Это Белград, а не Сингидунум![7]

— Конечно, — спокойно ответил Максим, — но и фасоль с рынка Байлон, та, что сейчас перед тобой, куплена только что описанным способом, по промежуточной цене. То есть по двойственной цене, одна из которых уничтожает другую.

И в тот же момент он ударил Анджелара так, что тот стукнулся головой об стену, а потом о тарелку на столе. Так начался ужин.

IV

Максим быстро размял на балконе два вареных баклажана, залил их козьим молоком, добавил петрушки, масла и сыра и как следует перемешал. Потом все это тихо поперчил и громко посолил, хлопнув ладонью о ладонь, чтобы отряхнуть пальцы. Потом вынес миску на стол. Когда Анджелар потянулся за вилкой, скорее для того, чтобы загладить размолвку, чем для еды, Максим сказал ему: — Тебе давно пора стать рыжим, как Лиза, а ты об этом вовремя не позаботился. Сейчас я это исправлю. Он схватил его своими сильными руками за бороду. Разделил ее на две части и с силой дернул вниз, подставив ногу так, что Анджелар ударился лицом о его колено. Затем отошел к плите и принес в глиняных мисках приготовленную фасоль с колбасками, завернутыми в запеченный перец. Когда он поставил их на стол, усы и борода Анджелара медленно краснели от крови, которая лилась на них. Он стал рыжим. Когда ему предложили фасоль, Анджелар рухнул на пол. Максим поднял его и отнес в кровать, а его тарелку с вилкой поставил передо мной. — Ешь, — сказал он тихо, увидев, что со мной происходит что-то странное, что страх охватывает меня. Очевидно, то были последние мгновения, когда Анджелару еще можно было помочь. Максим отошел к плите и надрезал несколько лепешек, которые пек, и положил в них, как в карманы, сметаны. Лепешки были твердые и хрустящие, как орехи, и постукивали у него в пальцах. Анджелар тем временем попытался подняться с постели, но к нему подошел Максим, снял свой ремень и привязал его голову к пруту кровати, как привязывают вола. За это время одна лепешка подгорела. Можно было закричать, но зубы у меня лязгали, как будто я жую. Мои зубы сдавили колбаску Анджелара, и из нее мне в рот брызнуло несколько струек теплой жидкости. В этот миг было видно, как в комнате, в зеркале напротив окна, идет снег. Анджелар в последний раз попытался освободиться. Максим потерял терпение, подошел к кровати и поставил ее вместе с Анджеларом вертикально. Анджелар остался висеть на ремне… Больше я не могла выдержать. Я отломила кусочек хлеба и опустила его в стакан с ракией. Хлеб в мгновение ока впитал в себя алкоголь, и я проглотила его. Другой кусок «пьяного хлеба» был уже не нужен. Ни мне, ни Анджелару. Теперь я могла спать спокойно с кем угодно. Единственного человека, который по-настоящему привлекал меня, больше не было. Василий, Максим и я остались наконец без третьего, который лишний.Конница (перевод Е. Кузнецовой)

С годами приходит время, когда мы все чаще выбираем себе в спутники для прогулок не тех, с кем нас связывает молодость и старая дружба, а тех, с кем нас сближают болезни. Так и я полтора года тому назад, страдая от давления, двойной болью отдающегося в затылке, начал ходить с Зораном Мишичем на долгие вечерние прогулки, рекомендованные нам обоим врачами, и эти прогулки открыли мне наконец, где я живу. А жил я тогда на улице, пересекающей улицу Рузвельта у Нового кладбища. Улица Рузвельта, как известно, идет по виадуку над оврагом, в котором некогда протекала Соловьиная речка, а сейчас расположена улица Димитрия Туцовича. На склонах оврага находится множество странных улочек, на которые во время дождя устремляется вода с Нового кладбища, и они дышат воздухом с берегов Баната, ведь здесь, на высоте птичьего полета, взгляд не встречает преград от Гайдуцкой могилы и Карабурмы, где когда-то расстреляли мятежников, до Звездары, где свадебные процессии по сей день идут пешком. Во время долгих прогулок я изучил этот край, раскинувшийся по одному склону оврага, вокруг церкви Лазарица, где лунный свет виден и тогда, когда нигде в городе его нет, и по другому, ниже рынка Джерам, где продается лучшая в городе рыба. Здесь на склонах можно увидеть домишки, соединенные задними стенами, балконы, заложенные кирпичом, так что на них нельзя выйти, дворики меньше комнаты, сросшиеся трубы, дым из которых смешивается, потерянные улицы (вроде Баньской), с одного конца заканчивающиеся тупиком, а с другого незаметные, так что ночью их можно найти разве что случайно или спрашивая через окно у кашляющих в кроватях жильцов. Здесь шумит горячая канализационная вода в люках, и у них зимой собираются замерзшие собаки, отогревая шерсть на теплом пару, что, словно белые кусты, растет по углам. До сих пор здесь сохранились фальшивые фасады с дверьми-близнецами, ведущими не в дом, а во двор, шелковицы, окрашивающие улицу, словно чернила, и крылечки на куриных ножках, каждая доска на которых скрипит по-своему, исполняя мелодию, одну — когда поднимаешься, другую — когда спускаешься. Из дома в дом перекликаются настенные часы, словно они голодны, на рассвете разносится запах из пекарен, и пьяницы приносят домой теплый хлеб и кладут в изголовье женам, надеясь, что его аромат приведет тех перед пробуждением в добродушное настроение. Там же стоит постоялый двор с выложенной галькой террасой на втором этаже, в туман он испускает смрад, какого нет ни в одном другом доме. Ночью, преображенное лунным светом, все это выглядит так невероятно, что однажды мы на вывеске «Автомеханик» прочитали:Недавно начали расширять улицу Димитрия Туцовича, и многие домики там были снесены за государственный счет. Как-то вечером, во время привычной прогулки, я заметил среди развалин дома на разломанном полу бывшей комнаты возвышающуюся в ночи одинокую белую изразцовую печь. Она была стройна, хороша собой, с украшением наверху, небольшим алтарем в центре для плошки с водой, с дверцами, которые могли бы вести во дворец, а вели в полную пепла топку. Сезонные рабочие из деревень, которые сносили дома и строили новую дорогу, наверняка с умыслом сохранили печь, оставив и часть трубы, чтобы ею можно было пользоваться. Тем вечером, непривыкшие сидеть (а только работать или лежать), они отдыхали, развалившись вокруг печи, топили ее, пекли на огне перец, грелись, потому что октябрь выдался холодный, и не спеша готовились ко сну. Они лежали — казалось, работа не утомила их, а ранила — и тихо разговаривали. Привлеченный светом огня в одинокой печи, пережившей дом, я завернул на рынок, купил у сонных крестьянок несколько перцев, принес в качестве входной платы и подошел к огню. Я попросил рабочих испечь перцы, и этого оказалось достаточно для того, чтобы они среди развалин приняли меня, кутающегося в дождевик, без подозрений. Разговор за перцем, фаршированным сыром, давно угас, кое-кто дремал, а говорил только один человек, я не успел застать начала его истории. Лица рассказчика не было видно, он лежал, прислонившись головой к основанию стены, при свете печи виднелись только его ноги. У него были очень широкие колени, как будто их замесили такие же широкие ладони, и сильно выгнутые ступни, казалось, он, словно ладонью, сгибает ими изнутри обувь. С сожалением вынужден признаться, что не смогу передать его рассказ так, как услышал. Все, что в моих силах, это пересказать описанные в нем события так, как я их понял. Не знаю и того, когда происходило действие рассказа — рассказчик сообщил об этом (если вообще сообщил) до того, как я к ним присоединился. Голос у него был горловой, но не от природы, а оттого, что горло было сдавлено, поскольку он лежал, опершись головой о стену, и эта поза искажала голос. Судя по всему, это не мешало ни ему, ни его слушателям, никто не придавал особого значения его рассказу. Привыкшие к тому, что главное делается руками, ногами и горбом, они спокойно вставали, отходили в темноту, мочились поверх высокого фундамента, переворачивали перец на печи и собирали дрова, не боясь пропустить что-то в рассказе, а потом возвращались, садились к огню и слушали дальше.А В ТОМ ХАН И ЧАРЫ.[8]

* * *

— Женщины лучше всего готовят, когда они злы, а мужчине легче всего умереть в гневе. Упомянутый Витомир Ямомет, — рассказывал незнакомец из своей тени, — спустился к Дунаю не в лодке и не пришел пешком, однажды утром он прискакал верхом и не сумел проговорить ничего, кроме имени. Он умер прямо на коне, не вынув ног из стремян. То, что, умирая, он был разгневан, было ясно по той скорости, с которой он прискакал, и по пыли, покрывшей три конских пота, а это значит, что он мчался несколько дней подряд. В двух переметных сумах он привез двух малышей (было неизвестно, сыновья ли они ему, да и про имя осталось неизвестным, его оно или убийцы, за которым он гнался, но нашел не то, что искал, а то, что само всегда нас находит). Кроме детей, при нем была сабля, ею в пути играл старший ребенок, которого конь нес в левой суме, и большой колокол, в котором сидел второй ребенок. Саблю и коня селяне забрали себе, а детям досталось каждому по половине имени, так что старшего назвали Витом, а младшего — Омиром. Ямометов вверили заботам попа, ему же отдали колокол, потому что в том краю, где испокон веков жили белые черепахи, не было ни колоколов в церквях, ни церквей в селах. Вот так, говорят, зазвонили в первый раз колокола на Дунае. Мальчики росли, сея по каменистым речным берегам горох и лук там, где на Дунае бьет родниковая вода. Старший рано повзрослел, у него появились ранки в уголках рта из-за старых дев, которые давали ему, совсем мальчишке, свои груди позабавиться. Вскоре он почувствовал себя спутанным одеждой, закованным в пуговицы и охомутанным своей косичкой. «Кто знает, какая ночь в нем», — говорил поп, а Вит отговаривался тем, что «не будет больше ложкой сеять». Однажды он нашел у кого-то из селян под подушкой отцовскую саблю, которой играл ребенком, сидя в переметной суме. То ли он узнал ее, то ли она ему понравилась, но он ее украл и прямо без ножен, которых и не заметил, унес в мир, следуя за ней, пока она сияла перед его глазами. У младшего, Омира Ямомета, время было замкнуто в камне. Говорили, что птицы могли свить в его волосах гнездо, таким он был спокойным. Поп учил мальчика читать по книге, переплетенной в кожу, так что измучились отбивать ее от собак, чтобы не обглодали. У Омира была такая длинная косичка, что он мог ею пол в церкви мыть. Немного овладев грамотой, он стал ловить черепах, писал им на панцире буквы и отпускал, чтобы они сами слагали слова, а на Духов день прилеплял им на спину свечи и гнал вниз, к реке. Со временем в селе стали поговаривать, что он трижды опоясан бородой, надышался света огня и что быть ему знахарем, если часы остановятся на его числе и если он не наткнется на девушек-перевозчиц, а то они перевезут его на другую, царскую сторону воды и отнимут посреди реки то, что мужчины способны отдать лишь ненадолго. Поскольку ему не доводилось покидать родные места, он, одетый в повязанные кнутом на поясе волосы, ходил по лесу, читая ту единственную книгу, что была у попа. Ум его бежал быстрее языка, еще необученного словам, но, как собаки, сворачивающие перед ним с дороги, не знал, куда припустить, и стегал плетью в свою сторону. Так приходилось ему возвращать мысли к книге и собирать их после каждой точки. Покуда он был молод и неискусен в грамоте, наткнулся он, бродя по лесу, на такое место в книге, где, если вкратце, говорилось о том, что любую вещь следует рассматривать, направляясь от нее к самому себе, от Бога к человеку, а не наоборот. Точно так же человек по-разному чувствует себя, когда он в плаще и когда видит этот плащ на ком-то другом. «Таким образом мы можем поставить себя на верное место, — размышлял Омир Ямомет. Когда юноша прочитал это, или, по крайней мере, ему показалось, что прочитал, он сильно испугался. — Сердце окрасит мне глаза и уши и все будет выглядеть не так, как прежде, — подумал он и тут же попытался отправиться навстречу самому себе по дороге от Дуная и увидеть себя по-новому. Но в крохотном пробеле между книжными словами оказалась пропасть. — На это способен только Бог, — думал он, — который со своего места смотрит на свое тело на кресте». Спустя год или два, став старше и искуснее в словах и языке книги, вчитываясь вновь в ее страницы, Омир Ямомет не смог уже отыскать тот отрывок, что так его потряс. Он искал и искал, листал книгу, оставлял ее на ветру, чтобы страницы сами открылись, в надежде, что узнает нужное место, но все напрасно. Честно говоря, он нашел несколько фраз, напоминающих то, что когда-то прочитал, но они говорили о чем-то другом, и дорогого неверного значения, что открылось ему, пока он не вполне владел языком книги, больше не появлялось. Тогда он перестал читать и стал спасать прочитанное от написанного. Он занялся знахарством и пошел по стопам своего учителя — попа, который и сам, покуда был молод, занимался целительством. «Знахарь, — думал он, — подобен укротителю зверей, что ведет на веревке рысь, козу и птицу. Он не может кормить их всех одной пищей, ибо одно и то же семя по-разному принимается разной почвой. От одной и той же болезни не излечишь одним снадобьем того, у кого волосы соленые, того, у кого они пресные, и того, у кого борода горчит. Все зависит от людей, а не от их недугов. Как иной раз испугает нас бездна в дождевой луже, в которой разве что чуть намокнет обувь, так же опасны и небывалые высоты в нас самих — с них можно сорваться в такую пропасть, по сравнению с которой обрыв на Дунае — ничто. Все зависит от того, куда мы шагнем. В воду — лишь замочим подошвы, в бездну под водой в той же луже — разобьемся. В зависимости от этого шага наши болезни могут оказаться смертельными или безобидными». Церковь постепенно наполнялась больными, и по праздникам он прикладывал руки, умащенные травами, на глаза немощных или велел им замкнуть в челюстях немного света свечи и хранить его до следующего праздника, чтобы свет этот много раз переночевал во рту. Иногда он встречал людей со страшными ранами, про которые ему говорили, что они нанесены саблей его брата, но в тех глубоких порезах, не щадящих даже кость, он не мог узнать слабую руку мальчика, с которым вырос. Со временем раны становились все мельче и мельче, как будто рука, наносящая их где-то там далеко, устала или колебалась во время удара. «Что происходит с моим братом?» — спрашивал себя Омир Ямомет, перевязывая раненых. Так продолжалось пять лет, и вот однажды Омиру сообщили, что в село вернулся Вит. О нем и раньше доходили порой разные слухи — что он погиб, что ест с сабли, что просфору берет копьем, что он из тех, кто в один день бывает на свадьбе, на похоронах и на завершении строительства дома, когда возводят конек. Омира Ямомета иногда звали спуститься вниз по течению и взглянуть на имперские укрепления с другой стороны воды и на мир, в котором бродит страх, посеянный его братом, но он упорно отказывался. А слухи о брате не иссякали. Говорили, что он скачет на коне, как отец — если это вообще был их отец, — что за ним идут другие, такие же, как он, что он получил наследство и стал господином, что глаза накормил он по миру, что сидит в высоком седле, так тесно к нему прижавшись, что женщины удивляются, где у него, такого крупного, помещается в такой тесноте кожаное копье. Вит Ямомет действительно в тот же вечер появился в селе. — Я знаю, в какую чашу не наливают: в полную, — сказал он, с трудом слезая с коня на ступени церкви. — А ты? — обратился он к брату насмешливо. — Слышал я, что ты до сих пор женского хлеба не пробовал. Никак не научишься смотреть третьим глазом? — И остановленные часы показывают иногда точное время, — отвечал ему Омир, впуская его в комнату под церковью. Так у братьев с самого начала не сложились те отношения, что были между ними раньше. Когда легли спать, Омир понял, что сны Вита тяжелее его руки. Тогда же ему стало ясно, что Вит приехал вовсе не для того, чтобы повидаться с ним, а чтобы у него исцелиться. Как первая половина их имени отправилась в мир и разлетелась, так и вторая, подобно эху, разнеслась и привлекла к себе первую. Голос вернулся к эху. Вит нашел Омира не по любви, а по его славе целителя. «Вижу я, брат, — думал той ночью Омир Ямомет, глядя, как Вит во сне борется с постелью, — душу не родить телом. Кажется мне, что души наши — не от тех же самых земных родителей, что, допустим, ноги; душа возникает из другого источника и идет по жизни за своей волной, ищет свои уши, и не слышат друг друга брат и сестра, и не родные они, даже если родные их руки. Откуда пришла твоя душа? Во сне посадили цветок, а наяву вырос репей. Тот же, кого я жду, тих голосом и дорог истиной. Мой брат в душе и мужчина телом. Я не видел его, но знаю, что он есть, и красота его не дает мне заснуть. Идет он в мою судьбу, навстречу мне, сильный и знающий, и соединятся в нем милость и истина…» Наутро воины Вита оседлали коней, но Виту Ямомету уезжать не хотелось. — Ты, брат, какой-то слишком добрый, — сказал он наконец. — Если плюнешь в соседний двор, все курицы сдохнут. — А что? — спросил Омир Ямомет. — Да так, — отвечал брат, и страдание собралось у него между глазами, а пот заструился по косичке и стал капать на землю позади него. Внезапно он вскочил и одним взмахом сабли отрубил ноги козе, привязанной во дворе. Потом задрал штанины и сказал брату: — Смотри! На его икрах, примерно в том месте, где он отрубил козе ноги, виднелась белая, медленно исчезающая отметина. Тогда Вит Ямомет рассказал наконец брату, зачем он приехал. Все началось восемь лет тому назад, во время осады крепости на том берегу Дуная. Спать ему не хотелось, дело было днем, видно было хорошо. Ему захотелось набрать бобов, он взмахнул саблей по стеблям и в тот же миг почувствовал боль, как будто порезался о траву. Он огляделся, но ничего не нашел. Боль быстро прошла, он забыл о случившемся, но в первой же схватке все повторилось и гораздо хуже. В тот день он настиг в битве врага, задел саблей его левую руку и тут же почувствовал, что кто-то ударил его по руке. Он обернулся, чтобы отбиться, но там никого не было. Только бледная белая полоса указывала на его левой руке то место, которое он повредил врагу. Это стало повторяться, и Вит невероятно страдал: в схватке, вместо того чтобы беречь себя, ему приходилось следить за тем, где и как поразить противника, потому что наносимые им раны повторялись на его теле. С тех пор Вит Ямомет потерял сон, его отряд, грабивший по Дунаю, стал разбегаться, и Вит вынужден был сражаться немилосердно, не щадя ни себя, ни других. Сильнейшие боли в голове и в костях, одолевавшие его после таких боев, он лечил подолгу и с большим трудом, почти так же, как исцелялись раны, наносимые им. Так он страдал за нескольких человек сразу. Это было невыносимо, и он стал расспрашивать, кто лечит пострадавших от его сабли раненых, и вскоре услышал имя некого Омира, умевшего, по слухам, снимать паутину с глаз. Вит отправился через реку на поиски, и только на полпути догадался, что это, может быть, его брат… — Смени саблю, эта — не для тебя, — сказал Омир Ямомет брату, выслушав его рассказ. — Менял дважды — не помогает. Эта у меня — уже не отцовская, — ответил страждущий. — В таком случае брось ее, ты не для нее. — Этого я не могу. — Тогда тебе поможет только тот, что на стене, — и Омир указал брату на Христа, распятого на деревянной доске, с кровавыми следами на ладонях и ступнях. На том они и расстались, не проронив больше ни слова. Но спустя три дня Вита привезли в перевернутом седле, привязанном между двух коней. Он был без сознания. Ресницы его поседели, глаза неподвижно замерли не в силах от чего-то избавиться. На ладонях и стопах виднелись грубые шрамы, будто его руки и ноги прибивали гвоздями, оставившими след и после того, как раны зажили. Омир немедленно велел одному из воинов вернуться туда, где они разбойничали, и копьем прекратить мучения того несчастного, которого его брат прибил к кресту возле Дуная, сам же занялся Витом, пытаясь его исцелить. Но кровавые отметины болели все сильнее, и Вит уверял, что слышит свою боль, что она хочет ему что-то сказать. Все старания Омира были напрасны, раны открылись, в них показалась кровь, а на груди Вита появился белый шрам, как от удара копьем: вероятно, посланный воин как раз прибыл на Дунай и выполнил поручение Омира, и его удар копьем, словно эхо, повторился на теле Вита. Когда больной немного поправился, братья решили поискать спасения в больших крепостях на том берегу Дуная. Бродяги и нищие приносили из-за реки вести о городах, которые, подобно колодцам, жили в камне. Ходили слухи о купальнях, посыпанных разноцветной галькой, с полами в виде четырехлистного клевера, о павлинах, что не едят ничего, кроме глаз людей и скота, о рыбах, питающихся ушами и пальцами, и Омир думал, что там наверняка найдутся мудрецы, которые исцелят его беспамятного брата. Так они и отправились, посадив Омира на коня позади Вита, потому что он не умел ездить верхом. Уже в пути Омир понял, что и Вит Ямомет не бывал в городах и знает их не изнутри, а лишь снаружи, словно чужую шапку. Они оставили всадников Вита Ямомета в лесу, взяли все деньги,что нашлись в кошелях, и в опанках[9] из мочала вошли в город. Они искали храм Иоанна Евангелиста, который им посоветовали и как место для ночлега, и как больницу, но среди каменных улиц отыскать путь оказалось нелегко. Улицам не было конца, но ни на одной не было храма Иоанна Евангелиста, и вскоре они утратили всякое представление о том, где находятся. Вит больше не думал о том, куда идти, а, закрыв глаза, читал свои раны. — Слушай! Опять они говорят мне, — вскрикивал он. — Шрамы надо перевязать необрезанными женскими волосами! — шептала ему боль, и он вторил ей… Устав и отчаявшись, понимая, что и в лесу вокруг крепости, и в воде реки уже темно, они принялись искать корчму, но там выяснилось, что всех их денег хватит разве что на один ночлег. Тогда Омир уложил Вита, ослабевшего в городе не только телом, но и духом, под какую-то лестницу и оставил денег, чтобы его до рассвета не тревожили, а сам, пока брат отдыхал, отправился искать целителей. — Далеко ли до храма Святого Иоанна Евангелиста? — спрашивал он всех подряд на своем пути. — А знаешь, сколько переночевало под моими волосами? — спросила его одна женщина, вместо ответа предлагая ему себя. — Не знаю, — сказал Омир оторопев. — Я и сама не знаю, — отвечала женщина и попросила у него за ночь с ней столько, что ему стало ясно, что если столько же просят все женщины, ему придется всю жизнь прожить одному и никогда не стать мужчиной. Он повернул назад и побежал на первый свет, который заметил. Оказалось, что дверь вела на клирос, где как раз гасили свечи. Слабоумный пономарь, на безбородом лице которого время остановилось в возрасте пятнадцати лет, а ноги и горб добрались до шестидесяти, собирал с аналоев книги и забрасывал их на полки, потому что не дотягивался до них. «Голова как бочка, а ума — с вошь!» — прошептал Омир Ямомет, пораженный мыслью о том, сколько этот убогий мог бы прочитать в книгах, но так и не прочитал. Он прошмыгнул в темную церковь, где освещен был один алтарь. И там, на высоте, которую, как он раньше видел, достигали только птицы и деревья, на мозаичной фреске, сверкающей так, словно она в слезах, увидел преследовавший его образ. На фреске был изображен город, точно такой же, как и окружающий его, и город этот рушился, и видно было, что художник смотрит на вещи от них к себе, а не наоборот, как простой смертный, так что дальние части крыши и края падающих столов и стен были шире тех, что ближе. Все было наоборот, подобно тому, как когда-то Омир прочитал в книге то, чего в ней не было… — Я мог стать умнее книги! Я мог стать кем-то, кем не стал! — понял он и в ужасе поспешил назад к брату. Но ему никак не удавалось найти обратный путь. Темнело, он видел людей, идущих с зажженными лучинами по улицам. К ним подходили девушки, брали лучину, и они удалялись вместе обнявшись; он понял, что они продаются за язычок пламени. Он и сам зажег лучину и побрел дальше, но ни одна девушка не подошла к нему. Его огонь явно был иным, и все, кроме него, с первого взгляда это понимали. Вдруг он понял, чем мужчины отличаются от женщин, словно они принадлежат к двум разным видам существ, как, употребляя одни и те же слова, они говорят на совершенно разных языках и как одна и та же пища приобретает у них во рту разный вкус. Он проходил мимо мраморных зданий, мимо огня, заключенного в стекло, мимо озера с мощеными берегами, в котором плавали рыбы, мимо окон в каменных цветах и, завороженный, усталый и голодный, нашел наконец лестницу, где оставил Вита, по его голосу, что был слышен издалека: — Когда колокола звонят наоборот, слушай внимательно имя, которое они произносят, и берегись, человек с этим именем убьет тебя! — читал Вит Ямомет свою боль. Омир прилег рядом с братом, прислонившись головой к стене, пожевал сухой лепешки, которую они привезли в седле. В животе его было полно пота, морщин от прожитых лет, слез и хлебных крошек, падающих по его члену, набухшему и ни разу не утоленному. Он чувствовал себя старым, бедным, несчастным, ненасытившимся, потерянным и обманутым настолько, что пища стала комом у него в горле. Ему следовало что-то предпринять. Вдруг Омир Ямомет вскочил, достал саблю брата, оставив незамеченные ножны под его головой, и стремительно покинул город. Он добрался до леса, оседлал коня Вита и повел конницу на крепость. В стремительной атаке они снесли ворота, вошли в город, пробивая ступени подковами, разорили и сожгли его, а наутро Омир Ямомет приказал, чтобы кони топтали руины церкви и чтобы под копытами не осталось ни кусочка мозаики, словно они молотят хлеб.* * *

Рассказ был окончен, от белой печи исходило тепло, никто больше не подбрасывал дров. Почти все слушатели спали. Уходя, я рассматривал человека в тени, рассказавшего эту историю, и размышлял, предчувствует ли он что-то во всем этом и что он об этом думает. В темноте у стены видны были только его колени, широкие, как лбы, словно их замесили такие же широкие ладони, а стопы были так выгнуты, будто он изнутри ногой держал смятый опанок. Лица его не было видно, но сигарета горела в темноте перед ним, и на мгновение мне показалось, что я знаю, о чем он думает. Над ним постепенно гасли огни в универсамах Палилулы и голубовато светился из-за домов бульвар. Он лежал в темноте, курил и мечтал о зеленом лесе за городом и о коннице в нем.Ангел в очках (перевод Е. Кузнецовой)

I

В 1771 году первый сентябрьский экипаж, отправившийся в восемь часов утра из Триеста в Вену, миновал завесу ливня в венском Новом Городе и въехал с другой стороны дождя в солнечную и царственную австрийскую столицу. Мокрые кони лоснились на солнце, от их грив валил пар, а дождевые потоки еще струились по столичным улицам, и кучер любезно подал на Фляйшмаркете экипаж к разноцветным окнам гостиницы «У белого волка» и распахнул дверцу у самого входа. Так что единственный выходивший здесь пассажир, не коснувшись земли, шагнул с подножки экипажа прямо в корчму. Сначала появился его сапог цвета фиалок в росе, который под серебряной застежкой нес свой груз на каблуке совсем иного цвета, после чего появился и сам «груз» с подушкой под мышкой и кожаным саквояжем, сводчатую крышку которого украшала железная ручка. Щеки у путешественника были мягкие, с ямочками, исчезающими, когда он улыбался, о волосах невозможно было сказать, мужские они или женские, в блестящих ногтях отражались столь же блестящие фарфоровые пуговицы его наряда. Нос оседлали очки для верховой езды, на которые ниспадали густые брови, так что он смотрел на них сквозь стекла, как на траву. Он был в голубом одеянии из тонкого английского сукна, заправленном, чтобы не запачкать, в сапоги. На старом Мясном рынке, вблизи церкви и деревянной улицы, называющейся по церкви Греческой, приезжего никто не знал. Хозяин гостиницы, сообразивший, что прибывший — православный монах, был поражен, приняв от неизвестного следующий заказ: вареные в вине раки, жареная на меду рыба и фасоль с молотыми грецкими орехами. Оказалось, что приезжий не очень хорошо знает язык и здешние порядки и ищет в Вене жилье. В ожидании ужина он достал из саквояжа собственный прибор: нож, вилку и стакан — прибор, которым давно не пользовались, начищенный последний раз еще на Корфу песком Ионического моря. Все это он разложил вокруг тарелки с улыбкой, которую забыл убрать с лица в Триесте, при отправлении, и улыбка эта устала в пути вместе с ним. Облокотившись, он слушал, как за окном шумят дети, которые выбежали на улицу умыться под дождем и догоняли мыло, выскользнувшее от них и поплывшее по ручейку вниз по улице в сторону Санстефанскирхе и Теферграбена так быстро, что им было не догнать и не поймать его. После ужина прибывшего направили к греческому священнику на Штайергофе, отцу Антимосу Газису, который «живет здесь недалеко, трубку табака не успеешь выкурить, пока дойдешь». Монах шел и нес свой саквояж, другой рукой он размахивал шляпой, словно разгоняя темноту, наконец он нашел латунное яблоко звонка, в котором отражалась удалявшаяся улица с фонарями в глубине. Вскоре он сидел на втором этаже за рюмкой коньяка, под часами, показывавшими двум мужчинам, сидевшим рядом с гостем, буквы вместо цифр. С одной стороны от него сидел приходской священник, к которому посоветовали обратиться в гостинице, с другой — хозяин дома, одетый в собачью шерсть, которая словно повторяла цвет его глаз, усов и бакенбард. Отец Николас Димитрис не стал откладывать дело. — Не только жилье, — уверял он нежданного гостя, обращаясь к священнику, как будто гостя и не было, что служило знаком особой любезности, — не только кров над головой, но и трапезу с нами пусть разделит, пока не познакомится со здешними порядками и не устроится как следует. После этого важного заявления разговор сразу же оживился. Трудно сказать, было ли это следствием коньяка, в котором отблескивал дождь с окна, освещенного с улицы фонарем, или облегчения, которое испытал гость, оттого что ему не надо было больше, как он в шутку выразился, искать «четыре ноги для своих двух». Гость рассказывал об Афоне, Корфу и Венеции, где он побывал; разговор шел на греческом, этот язык и их беседа здесь, в Вене, сближали людей за столом, и они не чувствовали, что оказались вместе впервые. Однако хозяин продолжал потирать ручку своего кресла, будто гладил собаку. Услышав наконец, чем занимается новый жилец, он, словно в сеть, поймал своим взглядом священника Антимоса, взялся за ухо с серьгой под волосами и принялся усердно потирать камень серьги двумя пальцами. — Ну что ж, — без отлагательств обратился к гостю священник, — вы приехали в самое время. Как знали! Нельзя сказать, что у нас нет здесь учителя греческого. Напротив! И здесь не падают по ночам яблоки, распугивая куриц. Но видит Бог, — тут священник Антимос Газис вдруг надел кольцо, которым до этого играл, надевая на пуговицы жилета, — видит Бог, что нынешний учитель у нас землей причащен. Все время у него день, даже ночью! Сверх всякой меры любит он вино, да к тому же и соня… — Не только год-другой, — задушевно вступил в разговор отец Димитрис, согревая тыльные стороны ладоней у огня так, что только они и были видны, а он говорил из тени, которую отбрасывала его тяжелая, годами полнеющая фигура, — вы и всю жизнь можете в Вене приятно и сладко провести, ежели только будете обладать волей и усердием преподавать здешним детям эллинский, дабы не забыли они родной язык. Коли Бог Саваоф и святой Димитрий дозволят и в свое порабощенное отечество они когда-либо вернутся, язык им будет нужен так же, как и слезы, которые мы храним и прольем, если Богородица пожелает, чтобы этого счастливого дня дождались мы на свободе, со своим хлебом и солью… Видя, что гость принимает его предложение, отец Димитрис написал на бумажке несколько слов и имен и протянул ему. Тот открыл серебряную крышку карманных часов, положил записочку внутрь, и под его рукой раздался щелчок быстро захлопнувшейся крышки. Это словно означало успешное завершение разговора. — А вы наверняка с самих Альп пыль принесли, — вступил отец Димитрис, — а мы вам, в такой дождь, и воды не предложили. И хозяин направился к дверям, уверенный, что остальные последуют за ним. Решительным шагом, утонувшим в темноте, он шел перед ними, невидимый, тихонько напевая, чтобы гости знали, куда идти по темным коридорам, которые пахли оливковым маслом и влажными волосами детей, расчесанными перед сном. — В вашей комнате четыре окна, но, пользуясь ими, будьте внимательны, — предупредил он гостя, когда они пришли. — Вот это, с латунной ручкой, открывают весной; вон то, в толстой стене, с крюком, — осенью; третье, эркер, — зимой; четвертое, с колокольчиком, — летом. Кровать у вас, как видите, повернута к часам на башне, той, что на рынке, куда вы приехали на экипаже. А теперь — спокойной вам ночи, и будьте в добром здравии, открывая все четыре окна. Когда гость наконец остался в комнате один, он сразу же лег, достал книгу из своего саквояжа, открыл ее и прижал к стене рукой, чтобы не уставать, удерживая ее на весу. Но читать ему не довелось. Часы на улице начали бить, и он вместо чтения принялся считать удары. Потом с удивлением обнаружил свою голубую одежду, висящую на незнакомой стене, и стал рассматривать, как сильно на ней отвисли живот, грудь и бедра. Очевидно, он толстел. Он захлопнул книгу перед свечой, потушив огонь. Потом повернулся на бок и перед сном удостоверился, что в комнате действительно открыто осеннее окно, то, что с крюком. До него доносился бой часов, и монах считал с закрытыми глазами, уже во сне. Но не на греческом. Как он сообщил хозяину в самом начале разговора, он не был греком.II

— Унтере Беккерштрассе? — повторил однажды утром священник Антимос Газис вопрос и внимательно осмотрел сквозь перстень, как сквозь лорнет, левое ухо под волосами собеседника. — Кровь не водица. Хотите познакомиться со своими соплеменниками здесь, в Вене? И объяснил монаху дорогу совсем просто и коротко, вернув перстень на место, сказал номер дома. Так монах оказался в доме Харисиуса Декономуса, на Нижней Беккерштрассе, в квартире своего земляка, приходского священника сербской церкви на Штейергофе и цензора книг, Атанасия Димитровича Секереша. В квартиру он поднялся по деревянной лестнице, оставлявшей эхо его шагов в закрытых пространствах под ней. Окна квартиры выходили во двор, целиком занятый одним-единственным стволом грецкого ореха, последние листья с которого влетали в окна или, подобно крупным птицам, громко обрушивались с верхушки дерева, сбивая в падении другие листья, еще более тяжелые. Священник церкви Святого Георгия в Вене, цензор Секереш встретил гостя, стоя в небольшой гостиной, закрытой четырехстворчатыми дверями, с зеркалами вместо стекол, с ручками в виде колодок скрипичных смычков, что свидетельствовало о том, что некогда комната служила для музицирования. Сейчас она была полна книг и рыжей шерсти. Шерсть была повсюду: на оттоманках, на коврах и на спине хозяина, по которой ниспадала огромная рыжая грива, нередко пропитанная табачным дымом, который цензор с удовольствием сгонял в крупные завитки на лбу, похожие на узор из медной проволоки. Он протянул гостю руку с обкусанными ногтями, напоминающими точно такие же узкие изглоданные зубы. Он стоял посреди комнаты и держал левой рукой одновременно трубку и пояс, рассекающий живот, как дорога — горы. Глаза его были бесцветными и глубокими, глубже комнаты, и глубина эта вела к неизвестному дну где-то снаружи, в просторе вне дома, где мрак погружался в травы. Как будто глаза не грузного человека, коим, несомненно, был цензор Секереш… У него была репутация гурмана, и нередко он разборчиво выписывал для друзей на белых салфетках длинные меню, которые достаточно было отдать трактирщикам, чьи имена цензор указывал в каждом рецепте, чтобы салфетка превратилась в настоящий пир. Когда монах уже расположился в предложенном ему кресле, полном пуговиц и тепла, он заметил, что в помещении есть кто-то еще. Сначала из полумрака комнаты появилась высокая, рыжая, как хозяин, борзая, ходившая на когтях, так что только они и были слышны. За ней вышел человек с маленькими злыми глазами, они немилосердно сжимали его загнутый нос и старились быстрее, чем безобидное, совершенно беззлобное лицо, на которое были осуждены. Его уши покоились на высоком жестком воротнике, словно разрезанные снизу до половины, а нос свистел, будто в комнате кипел чайник. Будучи представленным как «наш дорогой соплеменник, слушатель юриспруденции Йоан из Мушкатировых, из Сенты в Бачке», незнакомец шагнул к гостю, при этом слегка подбрасывая ногу, как будто хотел скинуть на ходу левый башмак. — Все мокрые курицы смердят одинаково; каждый мокрый пес воняет по-своему, — брякнул он неожиданно и нюхнул немного табака, отчего глаза его покраснели. — А вы откуда, monsieur abbé? Из Баната? — спросил он, обернувшись к посетителю… Так это началось, в музыкальной гостиной, заставленной до потолка книгами, так что на верхних полках они оставались в темноте, когда внизу над столом горела лампа. Так что-то началось тем вечером рядом с часами с музыкой, стрелки которых задевали друг друга, нарушая свою механическую утробу и путая польки и кадрили. Так началась тем вечером дружба в креслах с ушами, перед пузатым буфетом для коньяка, со сферическим стеклом, чтобы внутри, среди бутылок, все было видно. Так началась эта дружба втроем, в четверг в комнате со двора, на Нижней Беккерштрассе, и цензор Секереш в такие вечера с удивлением следил за тем, как монах ловко делает разные дела каждой рукой в отдельности и одновременно. Левой рукой он мог разливать чай в чашки, а правой в это время гладить под столом собаку, находя время вытащить ее голову из-под скатерти на свет и заглянуть в глаза, и к тому же наверху над скатертью не пролить ни капли. При этом он непрерывно говорил. С неменьшим удивлением цензор, посасывая полные пунша усы, замечал, что из них троих все чаще говорит этот необычный собрат, любезный, жаждущий науки и любви. Как случилось, что они подружились втроем, в четверг, в пять часов вечера, трудно было бы объяснить, не будь этих вечерних разговоров с собакой и коньяком на Унтере Беккерштрассе. Монах часами велеречиво рассказывал о своей жизни и путешествиях, соревнуясь с бьющими и играющими мелодии часами, глядя мутными глазами в бутылку вина на столе, на горлышко которой по обычаю нижнего Подунавья была надета пресная лепешка. Цензор сидел, откинувшись, так что его жилет отставал на плечах от тела, а пальцы, соединенные кончиками ногтей перед подбородком, производили впечатление, будто он, слушая, дважды улыбается: своими ровными зубами — друзьям, а ногтями — куда-то в неопределенном направлении, потолку. — Вижу и слышу я, брат, — растроганно говаривал он в таких случаях гостю, — умеете вы сладко говорить, словно яблоко чистите. Есть пот ума и пот тела, и тот, и другой вам, безусловно, известны. Но согласитесь, безмолвие, — при этом цензор ухватывал прядь своих рыжих волос и откусывал самый кончик, — безмолвие, дражайший мой, самая сильная ваша страсть и огромная сила. Вы обладаете даром молчания, Божьим даром! Я не слышал никого, кто умеет так мощно молчать, как вы. Каждый вечер я слушаю, как вы вкрапляете молчание, словно рассказ, между строк божественных слов ваших. Целые царства умолчали вы, любезный наш, в окружении своих медовых слов… Жаль, не записать ваше молчание, но то, что вы говорите, стоило бы записать и отдать в печать, дабы и другие, помимо нас двоих, счастливцев, пользовались… — Легко сказать, — добавлял на это юрист Йоан, — но здесь, в империи, мы, сербы, не в чести. Несчастье прилепилось к нам, как к улану усы, вот вам и пожалуйста! Тяжко тому, кто, как говорится, не царской веры, а мы двум царям служим, турецкому и немецкому, разделены пополам, а веры ни того, ни другого. Жгут и вино и хлеб наш, и имя наше не поминают, а зовут нас так, что мы не можем отозваться. На голове у нас соль молотят… — И Йоан из Мушкатировых ронял изречение за изречением. Размышляя так обрывками чужих и, кто знает, сколько раз употребленных фраз, он всегда втягивал в конце губы, будто хотел их выплюнуть. И действительно выплевывал: — Мал покой, а тоска длинна… «Неприсоединенные к папству», так пишут в наших бумагах и паспортах. Зовут нас по тому, чем мы не являемся, а не по тому, что мы есть. И на неутешное горе наше и уныние отзовемся мы и на это имя. Что и неудивительно: царствующий град Вена, но мы не называем его, как все остальные, для нас это — Беч.[10] И это кириллическими буквами пишем! Ни одна живая душа здесь, сколько их есть спящих и бодрствующих по городу до Дуная, прочесть это не сумеет, а кто сумеет, не поймет, что они живут в Бече, а не в Вене. И что? Можем лишь в шапку свою плакать, а о книгах и печати и не помышлять… Так говорил правовед Йоан из Мушкатировых перед уходом, с какой-то праздной сосредоточенностью вдевая пуговицы своего пальто в петли жилета. — Приходите ко мне! Приходите почаще, — говорил цензор Секереш, провожая гостей и сонно поднимаясь в комнате, наполненной запахами табака, коньяка и теплого собачьего дыхания. Протягивал обоим одновременно руки с обращенными вниз ладонями, кланялся. — Не бойтесь поцеловаться. Жизнь коротка! — Но у вас так много работы с цензурой, — отвечал обычно монах. И его темные глаза смотрели куда-то сквозь стекла и улыбку, которая была шире его лица, сквозь улыбку, простирающуюся так же далеко, как и его голос. — Вот поэтому, именно поэтому и приходите почаще, — настаивал цензор в дверях с трубкой в руке, дым ее ветер уносил по улице в сторону Тиферграбена. На ту сторону, к «Кладбищу воров», куда потоки дождевой воды уносят кусочки мыла, выскользнувшие у детей. — Когда придете ко мне, отдохну с вами. Велик туман у нас, и только сильные и добрые могут выбраться из него…III

Проходили годы, а дни все так же сменяли друг друга, изрешеченные обедами, которые приятно и легко поедались, но еще легче забывались, оставляя на память о трапезах священника Секереша и его друзей мелко исписанные салфетки. Монах временами с удивлением наблюдал эту невероятную мощь переваривания, которой отличается и человеческий желудок, и ум. Съеденное заключало в себе не только пищу, но и большую часть его жизни, почти все, что не плавало на поверхности памяти и не осталось записанным. Потому что время от времени он доставал из саквояжа перья и чернильницу и на кривоногом столике, на ножках которого были серебряные застежки, похожие на пряжки его башмаков, записывал после ужина у Антимоса Газиса или после посиделок у цензора Секереша, на Нижней Беккерштрассе, свои только что рассказанные воспоминания, исправляя детали в зависимости от того, что выражали лица присутствующих — внимание или усталость. За окном город заносило колючим снегом, дети в шутку называли его «стойсер»,[11] а рыбаки на санях переправлялись через Дунай, который, если остановишься, был слышен подо льдом. На перекрестках прохожих могла удивить маленькая снежная буря из соседней улицы, где фонари не гасили и днем, а в черном отверстии входа в «Греческий трактир» повесили за плавник живого сома, который вертелся, размахивая хвостом, на ветру. Monsieur abbé в зимнее окно своей комнаты (в эркере) положил подушку, набитую водорослями, на подушку — книги и перья, зажигал там по вечерам свечу и писал, окруженный метелью с трех сторон, пил чай и вдыхал через открытую форточку мороз. В феврале Вену посетил один из венецианских книгопечатников, издающий там, в лагунах, и сербские книги. Это был старичок с седловидным носом и очень чутким обонянием, из-за чего он постоянно отдувал от себя табачный дым и дыхание собеседника. В первое же воскресное утро вновь прибывший грек, кир Теодосий, отправился с молитвенником в жилете вместе с другими из дома отца Димитриса в церковь русского посольства, где тоже шли службы по восточному обряду. Все сели в сани, ударявшиеся на поворотах об углы домов, и монах с удивлением заметил, как хамоватый кучер, унюхав позади себя иностранца в мехах, муфте и с козлиной бородкой, всякий раз, погоняя коней, задевает кира Теодосия кнутом по лицу. А тот, в смущении, терпел издевательство, делая вид, что не замечает его, дабы сносимое им унижение не обнаружилось. Они вошли в церковь, где уже было много народа, и все немногочисленные стулья оказались заняты. Венецианский книгопечатник дважды оглядел церковь, но свободных мест не нашел. Старый и исхлестанный, он сделал движение бровями, причем они коснулись волос, и монах, ни о чем не подозревая, предложил ему отправиться в сербскую церковь Святого Георгия на Штайергофе, где служил Секереш, там было просторнее и наверняка нашлись бы свободные места. Венецианец презрительно огляделся, поднял ногу, обхватил ее руками под коленом и прислонился спиной и ногой к колонне. — В униатскую церковь[12] не хожу, — ответил он холодно и остался в русской церкви, где какое-то время по воскресеньям служил Антимос Газис. Монах спокойно перенес оскорбление своей церкви и соплеменников, но вышел и сразу же отправился на Штайергоф к своим, которых таким образом публично обвинили в том, что они предали восточную веру и признали примат папы и Рима. Там его встретил священник и цензор Секереш и пригласил после службы заглянуть к нему. Священник сербской церкви на Штайергофе был в тот день мрачен, и прежде чем монах успел что-либо произнести, показал ему свое послание к австрийским властям с обвинением греков в том, что они хотят отделиться от православной церкви Святого Георгия, выделенной им (вместе с сербской паствой в столице) для богослужения. В послании цензора далее говорилось, что нападки на сербов, якобы отошедших от православия, и другие слухи, распространяемые греками в Вене, — всего лишь отговорка, поддерживаемая русскими властями, которые предоставляют священнику Антимосу свою церковь в виде услуги. Внизу листа, свернутого в трубочку, приводился список свидетелей против греков, в частности против Антимоса Газиса, и среди них монах увидел свое имя. Цензор обмакнул перо в чернильницу, что висела у него на поясе, задумчиво поднял его на свет, снял прилипший волосок и протянул перо монаху. Тот молча расписался и вышел. На бумаге осталась подпись:ДОСИФЕЙ.

IV

Тяжба оказалась на удивление непримиримой.[13] Императорский советник в Вене при иллирийском придворном представительстве, Константин Филипид, из семейства фон Гайа, императорская тайная дворцовая и государственная канцелярия, русское посольство в столице, дворцовый исповедник и папский прелат, царьградская патриархия, сербская митрополия в Карловцах, общины православных сербов и греков в Вене и Турции — все вмешались и все возмутились. Антимоса Газиса лишили права служить в Вене, кир Теодосий неожиданно и скоропостижно скончался, а Досифей и далее оставался верен себе, защищая сербскую паству в Вене. — Я обязан вам почитанием и незабываемым дружелюбием, любезный отец Антим, — говорил монах на одном из сытных обедов в доме отца Димитриса, — но пусть простит меня ваша милая любовь, сердце ваше должно знать, ибо оно наделено глазами любви, и ему должно быть ведомо, что страшное и чрезмерное обвинение, которое вы налагаете на нашу сербскую церковь, не может быть правдивым… — Тут монах с отсутствующим выражением взял одной рукой ложечку из соусника с хреном, а другой в то же время намазал ножом масло на хлеб. — Вы сами знаете, что подобных обвинений со стороны вашей греческой церкви против бедных здешних сербов было множество, но все они не оправдались, никто не обратился в папство и не вступил в унию с Римом… На все это отец Антимос Газис не отвечал. Он спокойно снял свое кольцо и, опустив его в тарелку, налил себе горячий суп из свинины, полагая, что с кольцом он вкуснее. Выхлебав суп, он вытер кольцо и тихо, как бы самому себе, сказал: — Ангелам очки не нужны. А у нас имя старше головы, а утро древнее вечера. Поживем — увидим! Как листья меняются каждый год, так и люди… οïη, περ φύλλων γενεή τοιήδε και ανδρὦν![14] И вернул кольцо на место. И словно в ответ на эти слова однажды утром, что настало в инее, так что ветки потрескивали на ветру, как стеклянные, и шелушились, будто с них отваливаются осколки, пришла весть, которая вдоль и поперек моментально облетела Вену. Священник сербской церкви на Штайерхофе и цензор сербских книг в Вене Атанасий Димитрович Секереш перешел в католическую веру, и папа лично принял торжественно отпечатанное изъявление преданности новообращенного верующего римской церкви.* * *

Была весна 1776 года, четверг после полудня, и дети с того берега Дуная звонили в ворота и сообщали, что прилетели первые аисты, и получали за это в подарок хлебцы с корицей, в соломенной плетенке. Двое мужчин, придерживая шляпы, шли сквозь ветер, несший пыль и ослепленных птиц по Аугартену, и у Йоана из Мушкатировых все чаще случались приступы сентенций. — Только наслаждайся и глазом не моргни! Сербы право на церковь в Вене завоевали саблей, замешивая на крови грязь в Силезии и Эльзасе, — говорил он, и было непонятно, высказывает ли он свои мысли, повторяет ли то, что ему сказали другие, или ожидает согласия собеседника. — А греки, — продолжал он, — греки свою венскую привилегию получили за мешки денег, и церковь им выхлопотал у бывшего секретаря дворцового кабинета какой-то итальянец по имени Антоний, что делает бальзамы. Человек — для волос, а вол — для рогов… Но то, что наш — допустимо ли сказать наш? — цензор Секереш учинил, превосходит всякую возможность понимания… Я никогда ему этого не прощу, да и понять не смогу. Ужасно. В высшей степени ужасно. Монах шел рядом со своим другом, и только по рукам его было заметно, о чем он думает. Руки же его, легкие и быстрые, словно он играет на клавесине, летали по перламутровым пуговицам платья тонкого английского сукна. Правая опускалась, расстегивая пуговицы, а левая одновременно поднималась ей навстречу снизу, застегивая их. Чуть ниже талии (поскольку левая была медленнее) руки встречались, после чего продолжали свой путь, уничтожая работу друг друга. Наконец друзья расстались, и Досифей остался на улице один. Он открыл свои серебряные часы, в которых все еще лежали записочки, и посмотрел: было пять часов. Тогда он решительно развернулся на своем желтом каблуке и вскоре позвонил в дверь дома на Беккерштрассе. Цензор Секереш принял его без слов в какой-то новой одежде (облачение священника он навсегда снял) и ввел как незнакомца в хорошо знакомую гостиную, в то самое помещение для музицирования, где они провели вместе столько вечеров. Сейчас здесь царил беспорядок: на подоконнике лежала груда книг, страницы которых листал ветер, открывая внесенные рукой цензора пометки для большого Thesaurus linguae slavonicae, словаря сербского языка, над которым Секереш работал годами; на столе стояли разноцветные стаканы с трубками, перьями, ножницами, расческами и щетками для языка и зубов. Цензор усадил гостя на стул, а сам остался на ногах, держа сам себя в объятиях скрещенных рук. На полу на разбросанных по ковру книгах развалилась рыжая борзая. Глаза ее были так зелены, что казалось, будто под кожей она вся зеленая, но это было заметно только по глазам. Борзая, не вставая, повернула голову к гостю, а монах сплел пальцы и вывернул ладони так, что пальцы захрустели под его слова: — Благодаря обхождению и разговорам с мужем достойнейшим, опыта и знаний обширнейших и вместе с тем добрым и сердечным, с таким мужем, как вы, уважаемый Атанасий Димитрович, многому я научился, а намерение имею и впредь это продолжать, ибо такова моя главенствующая страсть: тех, кто лучше и ученее меня, с крайним наслаждением и вниманием слушать и от них научаться… И монах, охватывая улыбкой и цензора, и его рыжего пса, и комнату с чайным столиком, на котором запотевала джезва, добавил к речи своей одно-единственное, совсем неожиданное слово: — Чаю? Цензор слушал все это, а его изгрызенная борода медленно наполнялась слезами, после чего он сел в кресло и продолжил давно прерванный разговор с другом, как будто ничего и не произошло.V

А вечером, когда монах у себя дома вернулся к перьям и бумаге, он записал в дневник (позднее опубликованный у Брайткопфа в Лейпциге) несколько слов, которые на первый взгляд не имели никакого отношения к событиям, как вихрь, захватившим его. Это было воспоминание о том, как он был на Афоне, где в 1765 году монах ступил на берег, в надежде продолжить обучение у греческого учителя по имени Евгений Булгарис. Он писал легко, не чувствуя движений руки, кроме тех, когда ему приходилось обмакнуть перо, и сердился, что мысли и чернила высыхают не одновременно: «На четвертый день прибыли мы под Святопавловский монастырь. Ступив на землю святогорскую, вошел я в сад, наслаждаясь красотой разнообразных деревьев, согнувшихся под тяжестью плодов. Тут я решил пройтись и освежиться от морского укачивания. Неподалеку, под оливковым деревом, привиделась мне длинная палка, загнутая на конце, красоты несказанной; солнце освещало ее, и узоры разноцветные на ней блистали чрезвычайно, словно испещрена она была бриллиантами. Удивился я, кто бы мог ее здесь оставить. Потихоньку приступаю к ней, а будучи смолоду близорук, подошел на расстояние десяти шагов, и не знаю, как остановился, и, вместо того чтобы ближе подойти, стал отступать, неотрывно на эту вещь глядя. Отступив два или три шага, разглядел я, что изгиб на конце — это змея, повернувшая ко мне голову и поджидавшая, когда я подойду ближе…»[15] Человек сидел у окна и писал на подушке с водорослями, пробивая пером улыбку. Улыбка поднималась с его губ и была пространнее эркера, и ширилась на улицу, в метель и мрак. Следуя за этой улыбкой на восток, за палкой-змеей, только что возникшей под его пером, человек видел Святопавловский скит, за ним Афон и восточное христианство, еще дальше — Византию с ее ересью и монашеским мистицизмом Азии, в ней греков и сербов, с их церквями-скиталицами, что строились с одинаковыми именами от Царьграда до Вены. На другом конце палки, воткнутой на Афоне, которую человек не взял и отошел от нее, как от змеи, в противостоянии Византии и Запада, монах видел в противоположной стороне Галле в Германии, где снимут мантию, просветят себя современной философией и в век разума попытаются открыть глаза ума своему народу… И все же он так и не сказал нам, была ли там, на Афоне, змея или палка, и что на самом деле привиделось ему в тот солнечный день на побережье Святой горы. И действительно ли были нужны этому приятному пожилому господину, этому ангелу в очках, линзы? Возможно, он для того и носил всю жизнь очки, чтобы в тот день на Афоне сказать: — Не знаю, что я видел из того, что видел. Быть может, мы и по сей день не знаем, что там блестит на святогорском солнце, прямое, с загнутым концом, полное драгоценностей, сияния и обещаний, и ждет нашу руку — посох или змея?Рассказ с двумя названиями (перевод Е. Кузнецовой)