Искатель. 1982. Выпуск № 05 [Игорь Маркович Росоховатский] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

ИСКАТЕЛЬ № 5 1982

Юрий ПЕРЕСУНЬКО ЖАРКОЕ ЛЕТО

I

Над Босфором, словно прикипевшее к зениту, висело солнце, и если бы не легкий бриз, обдувающий верхнюю палубу «Крыма», то, казалось, можно было бы задохнуться от жарищи и духоты. Для Николая Голобородько, электромеханика суперлайнера «Крым», этот турецкий город был не в новинку, и все же он любил в нем бывать, особенно бродить по Каналы Чаршы — знаменитому Крытому рынку. Ему нравилось смотреть, как работают чеканщики по меди, которые в своих маленьких кустарных мастерских выковывали необыкновенные по красоте мангалы, кувшины, тазы. Николай, увлекавшийся чеканкой, мог часами стоять около какой-нибудь открытой мастерской и словно завороженный смотреть, как из-под искусных рук мастера выходит произведение искусства. Но больше всего он любил бывать на улице Неджети-бей, где в крошечном полуподвальном помещении старый усатый хозяин плавил в небольшом тигле бронзу и алюминий. Сегодня же, то ли из-за жары, а может, из-за того, что Таня Быкова, официантка, к которой Николай давно уже «неравномерно дышал», слишком игриво улыбнулась Васе Жмыху, саксофонисту из оркестра, настроение с самого утра было испорчено, и Николай, бесцельно проболтавшийся на обезлюдевшей палубе все свободное время, с жадностью заступил на вахту. Надо было основательно покопаться в выключателе руля: вахтенный, сдавая последнюю ходовую вахту, посетовал, что рули иногда плохо ходят. Степан Васильевич Барсуков, второй помощник капитана, только что заступивший на вахту, стоял у трапа и наблюдал, как расторопный голосистый турчонок пытался продать собравшимся у борта женщинам мотки разноцветного мохера. Те смеялись, что-то говорили настырному продавцу, а тот гнул свое, желая сбыть залежавшийся товар. Николай высунулся из штурманской, крикнул негромко: — Степан Василич… Как насчет рулей-то? А то у меня и другой работы хватает. Застоявшаяся духота клонила ко сну, расслабляла, навевала черт знает какие мысли по поводу смазливого саксофониста и Танюшки Быковой. В какой-то момент Николай даже хотел бросить весь ремонт к чертовой матери и пойти объясниться с ними обоими, но передумал и, скрипя зубами, продолжал затягивать болты пакетника. Теперь рули шли хорошо, можно было бы и сворачивать ремонт в штурманской. Но уж такая была натура мастерового человека Николая Голобородько: не мог бросить дела, не удостоверившись, что все сработано на «ять», и поэтому решил заодно проверить электропроводку — кто-то из ребят жаловался, будто иногда искрит. Николай вскрыл один лючок, второй, подсветил фонариком, пытаясь найти пробой. Вроде бы все было в порядке, и он уж хотел опять задраить лючки, как вдруг его внимание привлек небольшой сверток. Николай хмыкнул удивленно и почти по плечо засунул руку в лючок. Когда пальцы нащупали сверток и он ухватил его, то вдруг ощутил, насколько тяжела находка. Что-то было завернуто в старую тряпицу и крест-накрест перемотано синей изоляционной лентой. Николай обернулся на дремавшего рядом второго помощника Барсукова, позвал тихо: — Степан Василич… Второй помощник вскинул голову и крепко мотнул головой. — Чего?.. — Слушай, Василич… посмотри-ка, что я в лючке нашел. Грузный Барсуков резко поднялся с кресла, шагнул к лючку, возле которого на корточках сидел Голобородько, протянул руку, прикинул сверток на вес, нахмурился, бросил коротко: — Посмотри, чтобы не вошел никто. Затем положил сверток на приборную панель, аккуратно размотал ленту, развернул тряпицу. Николай ахнул от удивления — под слепящими лучами стамбульского солнца, что било в открытые настежь смотровые окна, на старой, заношенной тряпице блестели желтым яичным цветом тонкие золотые пластины. Рядом с ними, словно нечто чужеродное, лежали четыре автомобильных свечи.— Необыкновенно богатое убранство соборной церкви святой Софии, или Айя-Софьи — Великой церкви, как ее раньше называли в странах Ближнего и Среднего Востока, было предметом восхищения многих авторов книг о Стамбуле. В одной из таких книг сказано… — Экскурсовод, темноволосая молодая женщина, достала из сумочки, перекинутой через плечо, исписанные листы бумаги, прочла: — «Рассказы всех очевидцев о внутреннем великолепии храма, в котором мы сейчас находимся, превосходят самое смелое воображение. Юстиниан был словно опьянен своим могуществом и богатством и украсил храм с баснословной расточительностью. Золото для сооружения престола было сочтено недостаточно драгоценным, и для этого употребили особый сплав из золота, серебра, толченого жемчуга и драгоценных камней и, кроме того, инкрустации из камней и медалей…» Она словно заведенная говорила что-то еще и еще, но Вилен Александрович Федотов уже не слушал ее, полностью уйдя в свои мысли. А подумать было о чем. В последнее время что-то не ладилось дома. Вернее, причина была ясна: единственная дочь, недавно закончившая Институт кинематографии, не желала «прозябать» на Одесском телевидении и рвалась в Москву, надеясь выйти на всесоюзный экран. Сам Вилен Александрович и жена как могли отговаривали ее, но дочь настаивала на своем, втихую добилась вызова из столицы. Федотов, плававший первым помощником капитана на «Крыме», все надеялся, что дочь образумится. В доме нарастала атмосфера обоюдной неприязни, раздражения, делавшая жизнь невыносимой. И он, поняв, что дочь уже не отговорить, решил сразу после рейса взять отпуск, тем более что «Крым» должен был сделать несколько круизных рейсов по Черному морю без заходов в загранпорты. Можно было бы, конечно, и не брать этого отпуска: дочь уже взрослая, вот и пусть меняет свою однокомнатную квартиру на что угодно. Но жена, всплакнув, уговорила его сразу после этого рейса съездить в Москву и самому ознакомиться с предложенными вариантами обмена. — …Врата этой жемчужины наивысшего расцвета византийского искусства, — продолжала монотонно экскурсовод, — были из слоновой кости, янтаря и кедрового дерева, а их косяки — из позолоченного серебра… Федотов, слышавший все это десятки раз, тронул за плечо старшего группы, сказал тихо: — Я пойду. Что-то голова разболелась. Когда экскурсия кончится, езжайте без меня. Он хорошо знал эту часть Стамбула и решил пройтись до Галатского моста пешком. А там недалеко и причал, где ошвартовался «Крым». У Галатского моста Федотова нагнал лимонаджи — худенький мальчишка, продавец лимонада, с большим медным кувшином за спиной. Черноглазый и подвижный, он задиристо улыбнулся и, поймав ответную улыбку русского капитана — они почему-то всегда безошибочно угадывали советских моряков в пестрой, разноцветной толпе, заполняющей с восходом солнца Стамбул, — моментально выхватил из-за широкого пояса стакан, тут же ополоснул его из чайника, который держал в другой руке, и, немного нагнувшись, наполнил его искрящейся жидкостью. — Русэй. О'кэй, — с южным гортанным акцентом сказал мальчишка и протянул Федотову стакан. Вилен Александрович благодарно улыбнулся маленькому торговцу лимонадом; маленькими глотками выпил освежающую жидкость, затем порылся в карманах, нашел монетку и протянул ее мальчишке. — Держи, друг. Спасибо. Подвижное лицо лимонаджи расцвело в улыбке, он аккуратно спрятал монету в широченный карман каких-то несуразных брюк, сказал серьезно: — Друг. Спасибо. Карашо. Когда Федотов подошел к судну, у трапа его встретил вахтенный матрос, выпалил скороговоркой: — Капитан просил вас, как только придете, подняться к нему. Федотов недоуменно пожал плечами, прошел длинный прохладный коридор, застеленный мягким ковром, остановился перед каютой капитана. Постучал. Александр Петрович был не один. Около его рабочего стола сидели второй помощник Барсуков и Николай Голобородько, электромеханик. — Тебя ждем, помполит. Чепе у нас, — сказал капитан. Вилен Александрович в упор посмотрел на Николая, спросил хмуро: — Натворил чего? — Сейчас узнаешь. — Капитан встал с дивана, открыл дверцу сейфа, достал какой-то сверток, обернутый в грязную тряпицу, положил его на полированную поверхность стола. И от того, с каким пришлепом лег на стол сверток, у Федотова заныло в груди. Стараясь оттянуть неприятную минуту, он достал трубочку с валидолом, медленно открыл ее, аккуратно положил таблетку под язык. — Неужели контрабанда? — стараясь не смотреть на Голобородько, спросил он. Словно угадав его мысли, капитан положил ему руку на плечо, сказал тихо: — Парень здесь ни при чем. Это он нашел сверток. Однако дело дрянь, помполит. Золото кто-то пытался провезти. — Он развернул тряпицу, и на столе желтым отливом заблестел металл. Немного в стороне от него лежали четыре автомобильных свечи. — Та-ак, — протянул Федотов и посмотрел на капитана. — Александр Петрович, кто у нас машины имеет? — Человек восемь. — Многовато, — вздохнул Федотов, посмотрел на желтые пластины, подкинул на руке свечу, сказал полуутвердительно: — Думаю, что надо радиограммой сообщить в Одессу, а это дело пока что положить обратно в лючок. Как вы считаете, Александр Петрович? — Думаю, вы правы, Вилен Александрович. Не будем торопить события.

II

Несмотря на полуденную жару, в управлении было прохладно. Толстые стены, сложенные из камня, свободно «дышали», и поэтому здесь не надоедали своим утробным гудением вентиляторы. Поднявшись на этаж, Нина Степановна Гридунова прошла длинным полутемным коридором к своей комнате, в которую к ней подселили старшего лейтенанта Пашко, толкнула дверь, но она оказалась закрыта. Видно, Саша ушел обедать. Гридунова достала ключи, открыла дверь и не успела еще подойти к своему столу, как забренчал телефонный звонок внутренней связи. Говорил сержант-постовой. — Товарищ майор? Тут один гражданин пришел, просит принять срочно. Может, вы побеседуете? Гридунова с сожалением посмотрела на шкаф, в котором стоял термос с чаем и лежали бутерброды с сыром, тяжело вздохнула: сколько раз она говорила себе, что на обед будет уходить из управления, и вот на тебе! — Пусть пройдет. Посетителем оказался коренастый таджик лет пятидесяти. Увидев Гридунову, он остановился на пороге, вопросительно уставился на нее. — Извыны, — сказал он. — Мне главный начальник надо. — А вы, собственно, по какому вопросу? Может, я смогу помочь? — Нэт, нэт. Ты — жэнщин. Печатай машинка. Мне самый главный начальник надо. Нина Степановна удивленно покачала головой, посмотрела на новенькую «Эрику», в которую был заложен протокол допроса. Действительно, в ярком цветастом платье, с пышно взбитой прической, она меньше всего походила на майора милиции с двадцатилетним стажем. Она улыбнулась, встала из-за стола, представилась: — Старший инспектор Гридунова Нина Степановна. Чем могу быть полезна? Да вы садитесь, пожалуйста. Таджик захлопал глазами, заторопился, тяжело плюхнулся на стул. — Я — Сангин. Приехал Одесса. Меня ограбили. — Он жестко сжал челюсти, пристально посмотрел на Гридунову. — Ограбили. Украли почти все деньги. Все. Все! — Его большие волосатые руки легли на стол, сжались в тяжелые кулаки. — У-у, шайтан… Аллах! Помоги вернуть деньги! — Наверно, машину хотели купить? — Да, да. Машина. «Волга — двадцать четыре». А откуда знаешь? — Догадываюсь. — Нина Степановна достала из стола пачку «Явы», протянула Сангину. — Курите? Нет? Ну и правильно. До ста лет, может, доживете. А я вот курю. — Она чиркнула спичкой, по-мужски прикурила, затянулась. — Ну а теперь давайте по порядку. Кто вы? Откуда? И прочее. В окно ярко светило солнце, резвились воробьи на широком подоконнике, а Сангин все рассказывал и рассказывал, то и дело вытирая мозолистой пятерней выступавший на лбу пот. Понемногу его возбуждение улеглось, и теперь, небритый и осунувшийся, он сидел на стуле, и не зная, куда деть большие, рабочие, покрытые вздутыми венами руки, говорил: — …а потом, когда я о «Волге» договорился, я в «Березка», в магазин, пошел. Пришел, а там японский магнитол стоит. Я подошел к парню-продавец и говорю: «Какой ему цена?», а он мне: «Это на валюта продается». Тогда я просить его стал. «Может, — прошу, — достанешь одна штука?» Он и говорит: «Полтора тысяч рублей». Я рассердился вначале, говорю, что они гораздо меньше стоят, а он мне: «Ну и покупай за меньше». Тогда я согласился, а он и говорит: «Может, еще два магнитол надо? Могу достать». — Какой он из себя? — Кто, парень-продавец этот? Длинный. Шея тонкий. Савсэм молодой. — Сангин уперся руками о стол, напрягся, заскрежетал зубами. — У-у, спекулянт проклятые! Моя работает на хлопковом поле, а ихняя спекулирует. Нина Степановна слушала Сангина и при всем участии к этому человеку не могла не спросить: — Хорошо. Они преступники — это ясно. Но как вы, хлопкороб, могли опуститься до того, чтобы ехать в Одессу и незаконными путями пытаться приобрести «Волгу»? Я уверена, что у вас в колхозе ее гораздо проще купить, чем здесь. — У нас, панимаешь, «Волга» в продаже нет. «Жигуль» есть, «Нива» есть, «Лада» есть, «Москвич» есть, а «Волга» нет. А я хочу «Волга». Она большой, красивый… — Та-ак, понятно, — протянула Гридунова. — Ну а зачем магнитолы у спекулянтов покупать? — Э-э, товарищ… — Сангин тяжело обхватил голову руками. — Мне самому стыдно. Панимаешь, сын из армии вернулся, а у него, панимаешь, японский магнитол нету. У Рафика, сына председателя, есть, а у него нету. — Тяжелый, конечно, случай. — Нина Степановна сочувственно покачала головой. — У Рафика есть, а у него нету… — Э-э, как ты не панимаешь! Он хороший мальчик, после армии на комбайне стал работать, хлопок убирал, ему почетный грамота давали. Я ему подарок хотел сделать. Он один у меня. — Да-а… Ну и как вы договорились с тем парнем из «Березки»? — Как? Я сказал, что, мол, надо телеграмм домой дать, чтобы денег выслали. А потом приду к нему… Когда Сангин ушел, Нина Степановна достала из сейфа картотеку, нашла нужную карточку, сверила с показаниями Сангина — вроде бы все сходилось. После этого сняла телефонную трубку, и, когда в мембране послышалось глуховатое, прокуренное «слушаю» полковника Ермилова, Нина Степановна попросила принять ее. Начальник отдела, Артем Осипович Ермилов, обычно галантный по отношению к женщинам, на этот раз даже не поднялся навстречу Гридуновой, а только кивнул на стул, спросил: — Ну, что у вас? Поняв по тону полковника, что попала в неурочный час, Нина Степановна лаконично передала рассказ хлопкороба из Таджикистана. Сангин приехал в Одессу купить машину. Естественно, несколько дней крутился около магазина, кое с кем познакомился, и вот однажды к нему подошел солидный мужчина и, представившись ученым, который якобы три года проплавал на научно-исследовательском судне, предложил Сангину сделку: он продает ему инвалютные рубли и доверенность на «Волгу», по которой будто бы уже подходит очередь, а Сангин переплачивает ему за это три тысячи. Сангин, конечно, с радостью согласился. На следующий день «ученый» и его товарищ приехали в гостиницу «Спартак», где Сангин остановился в отдельном номере, отсчитали ему положенное, выдали «доверенность», получили деньги от Сангина и, достав бутылку коньяка, предложили обмыть сделку. Когда «продавцы» ушли, Сангин полез в чемодан, чтобы еще раз посмотреть на свое богатство. Открыл, а там вместо инрублей — пачка разлинованной бумаги. — Лихо! — хмыкнул полковник. — Но должен вам, уважаемая Нина Степановна, с радостью доложить, что «куклами» занимается уголовный розыск. Им и передайте это дело. Нам же с вами предстоит другая забота. — Я это прекрасно знаю, Артем Осипович, и уже направила Сангина к капитану Мещерко, но это не все. Сангин показал еще одного дельца, который предложил купить у него три японские магнитолы. Деляга этот работает продавцом в «Березке», по описанию похож на Книжника, то бишь на Корякина Александра Васильевича. — Он что, проходил у нас? — Не совсем так. Его дважды задерживали дружинники за спекуляцию книгами, и вот во второй раз при досмотре у него было обнаружено немного «компота»: доллары, франки, западногерманские марки. Тогда он смог выкрутиться, объяснив, что увлекается нумизматикой, а найденная у него валюта — обменный фонд. — Что же это, прости меня господи, за дурак такой, что повсюду таскает с собой валюту? — Вот в райотделе на это и купились. Короче говоря, упустили тогда этого Корякина. Затем еще дважды он попадал в поле зрения милиции, но все по мелочи. Сейчас же с Сангиным он, очевидно, решил действовать более крупно. Полагаю необходимым пресечь его деятельность. — Ну что же, я не возражаю. — Ермилов замолчал, тяжело облокотился грудью о край стола, пододвинул к себе синюю тоненькую папку, сказал с хрипотцой в голосе: — Однако материал по нему передадите старшему лейтенанту Пашко, а сами займетесь вот этим. Он достал из папки несколько густо испечатанных страничек, положил их перед Гридуновой. — Это касается контрабанды, что была обнаружена на «Крыме». Так вот, на наш запрос Москва сообщила, что золото, найденное в лючке штурманской рубки, по процентному содержанию и химическому составу аналогично золоту, купленному батумским зубным техником Мдивани у бармена с «Советской Прибалтики» Приходько. — Да, но ведь контрабанда не наша компетенция, — попыталась возразить Гридунова, подспудно чувствуя, как безвозвратно уплывает мечта об отпуске. — Не торопитесь, — остановил ее полковник. — Сейчас все объясню. — Он взял из папки лист бумаги, испещренный телетайпными знаками, протянул его Гридуновой. — Ознакомьтесь и давайте подумаем: что это — случайное совпадение или продолжение одной цепочки? Нина Степановна взяла сообщение, пробежала его глазами. «…всем начальникам гор(рай)органов внутренних дел. Объявляется розыск бежавшего из колонии строгого режима особо опасного преступника Валентина Евгеньевича Приходько, кличка Монгол, 1950 года рождения, осужденного по статье… пункт… УК Украинской ССР на срок 12 лет. Преступник вооружен холодным оружием. При задержании соблюдать осторожность. Возможное направление движения — Одесса, а также портовые города. Приметы: рост 180 см, волосы черные, короткие, нос прямой…» Нина Степановна читала, а перед глазами, будто наяву, стоял красивый, статный Монгол — Валентин Приходько — ее «крестничек», которого она задержала два года назад. Значит, права она была тогда, убеждая следователя прокуратуры выделить дело Монгола в отдельное производство. Она чувствовала, что за Приходько стоит кто-то более сильный. Но уж слишком зыбкими были ее аргументы. И вот на тебе — опять золото и этот побег. Гридунова дочитала сообщение до конца, положила его на стол, сказала с болью в голосе: — Поторопились мы тогда взять Монгола, Артем Осипович. Не выявили его связей, вот и уплыла от нас та блондинка, о которой говорил Мдивани. — Возможно, — согласился полковник. — Однако не одни мы виноваты в этом. — Оно конечно, — кивнула Гридунова, — однако ошибку-то исправлять нам. — Она замолчала, покусывая губы, затем спросила: — А как насчет золота? — Решено оставить в тайнике до появления хозяина.III

Нервное напряжение наконец-то отпустило, и Монгол впервые заснул. Потом он пытался вспомнить, что же ему снилось в первую ночь на свободе, но так и не смог. Проснулся от прикосновения к плечу и радостного баритона начальника отряда, старшего лейтенанта Васильева: «Ну что, осужденный Приходько, добегался? Думал, не поймаем?..» Монгол вскочил с широкой, накрытой плюшевым покрывалом кровати, ошалело оглянулся вокруг, дрожащей рукой вытер со лба выступившую холодную испарину. Словно сумасшедшее, глухо стучало сердце. Приходько еще раз оглянулся, убеждаясь, что весь этот кошмар всего лишь сон, криво ухмыльнулся, представив, как прочесывают сейчас все потаенные места солдаты с красными погонами на плечах, как мечется начальник оперативного отдела, вызывая к себе в кабинет его корешей по отряду. «Ищите, ищите», — подумал Приходько и встрепенулся от звука собственного голоса. Усмехнулся, но все же с опаской покрутил головой: нет ли кого вокруг? Но дача Лисицкой, куда он тайком пробрался ночью, была все так же пуста, закрытые наглухо окна почти не пропускали воздуха, и от этого в комнате стояла тяжелая, спертая духота. И все-таки, несмотря ни на что, здесь было гораздо лучше, чем в пропахших столярным клеем мастерских или на бетономешалке, где он успел понабраться опыта за эти два года, набить поначалу кровавые, а потом и широкие, жесткие, бугристые мозоли. Осторожно, так, чтобы его не увидели в окнах, которые выходили на улицу, Монгол прошмыгнул к холодильнику, достал трехлитровую банку остуженной воды. Единым махом выпил полбанки, вздохнул облегченно, долил в нее из-под крана, поставил обратно, включив морозилку на максимум. Теперь страшно захотелось есть. Он прошел на кухню, открыл дверцу шкафчика, где Ирина обычно хранила продукты. Накаляясь злобой, в который уже раз оглядел пустые, аккуратно протертые полки. — Чистюля хренова! — Он сплюнул на пол, смачно выругался и, сглотнув слюну, тяжело плюхнулся на жалобно заскрипевшую под ним кровать. Хотелось отключиться от всего этого враждебного, чуждого ему мира и не думать, не думать ни о чем. Но думать надо было. Надо было обдумать свое настоящее положение, как следует осмыслить предстоящий разговор с Лисицкой… Монгол закинул руки за голову, закрыл глаза, и сразу же, словно в калейдоскопе, замелькала мозаика знакомых лиц. И вдруг, будто цветущий оазис в этом хаосе прошлого, в памяти четко вырисовался затемненный, огромной подковой вогнутый зал бара, разноцветный палас на полу, крутящиеся модерновые кресла, цветастое мозаичное панно вдоль стен, длинная стойка — и он, словно царь и хозяин всего этого богатства. Ему нравилось плавать барменом на «Советской Прибалтике». Нравилась униформа, он любил ловить восхищенные взгляды молоденьких, а то и не молоденьких пассажирок, когда легко и ловко крутил коктейли. И вдруг все это оборвалось. Сразу. В один момент. Его взяли на второй день после возвращения судна из очередного круизного рейса. Позади остался таможенный досмотр, пограничный контроль, и он, успокоенный, достал из тайника три пары джинсовых костюмов, рулон парчи, кинул все это в объемистую сумку, которую для отвода глаз постоянно таскал с собой, если даже там ничего не было, и уже сошел с трапа, небрежно кинув вахтенному свое «адью», как вдруг… Дальше начинался кошмарный сон. К нему подошли двое мужчин в штатском и женщина лет сорока, быстро предъявили красные книжицы (от нахлынувшего страха он даже не мог прочесть, что в них написано), обессиленного, едва державшегося на подкашивающихся ногах, втолкнули в черную «Волгу». Уже в кабинете следователя он начал понемногу приходить в себя, осмысливать вопросы, а когда следователь спросил его про золото, которое было продано батумцу, он вдруг ясно и отчетливо понял, в какой переплет попал, и от этого озарения как-то сразу сжался, перестал отвечать. В камере, куда конвоир привел Монгола, было до жути одиноко, и если бы у Приходько имелась хоть какая-нибудь возможность повеситься, он, не задумываясь, сделал бы это. Первой его мыслью было рассказать всю правду и хоть как-то выпутаться самому, в надежде получить срок только за ту партию контрабандного товара, с которым его взяли, но, поразмыслив как следует, понял, что от золота ему не отвертеться. В торге, который велся с Мдивани, Монгол, войдя по дурости в роль и желая лишний раз покрасоваться, все время повторял, что это ЕГО золото. Попробуй теперь доказать, что это не так. Сначала он почти выл от своего бессилия, но вскоре пришел в себя, поняв, что можно потом получить колоссальные деньги, если решиться взять всю вину на себя, умолчать кое про кого, а потом, отсидев свое, потребовать должок сполна. «Ну и что? Дадут года два-три, но зато в богатстве купаться буду», — рассуждал он. Однако, когда судья огласил приговор «…двенадцать лет лишения свободы, из них восемь лет строгого режима…», он, еще даже не зная, что такое «строгий режим», понял, в какой капкан загнал себя, и от этого едва не заплакал, без сил опускаясь на дубовую скамью. Находясь в полусознательном состоянии, он почти не слышал, о чем говорил адвокат. Очнулся как следует лишь в колонии, куда его доставили с новой партией заключенных. Правда, это был уже не тот Валя Приходько, изнеженный и холеный, строго следящий за своими ногтями и прической, баловень одесских любительниц итальянской жвачки и греческих цветастых платков, которыми он их снабжал в неограниченном количестве. Это был Монгол, получивший свою кличку даже не за слегка раскосые глаза, а за то, что в нем проснулся какой-то отдаленный предок, хитрый и жестокий. Он потянулся, открыл глаза, хмыкнул, представив себя в жарком Палермо на Сицилии или в Пирее. Нужны были хорошие деньги, и поэтому главное сейчас — основательно тряхнуть Ирину. А то, что у нее деньжат прибавилось, в этом Монгол не сомневался. Колька Парфенов, который терся около Ирины, как-то писал ему, что она все так же плавает на «Крыме» директором ресторана и почти не вылезает из средиземноморских рейсов. Ну а что она своего не упустит — в этом Монгол был уверен на все сто. За окнами незаметно наступили сумерки. Уже не опасаясь, что его могут заметить с улицы, Монгол легко спрыгнул с опостылевшей за день кровати, умылся, причесал короткие мокрые волосы на пробор. Вот только бы еще побриться — и никакая милиция не узнает. Но бриться было нечем, и он, расчесывая бороду, решил переждать еще немного, чтобы уже наверняка добраться до квартиры Лисицкой. «Крым» стоял в порту — об этом он узнал еще прошлой ночью у пьяного мужика, которого встретил на пустынной ночной улице, когда пробирался к дачному массиву. Он тогда же хотел было свернуть к дому, где жила Ирина, но в последний момент чего-то испугался. Решил день отлежаться, привести себя в порядок. За окном потемнело окончательно, и только редкие фонари высвечивали бьющихся о них ночных бабочек. Монгол тщательно зашнуровал туфли, сунул под ремень самодельную финку, которую достал еще в колонии, тихо вышел из дома и, озираясь по сторонам, свернул с наезженной дороги в безлюдный проулок. Жаркий душный день перешел в теплую, без малейшего дуновения, звездную ночь, и даже луна, словно сморенная, тусклым полукругом висела у самой кромки темного, сливающегося с чернотой ночи моря. Совсем рядом, за полосой дачных построек, прогремел трамвай. Монгол остановился, раздумывая, стоит ли идти пешком, но решил не испытывать судьбу и зашагал вдоль кромки ленивого, без единого всплеска моря. Квартира Лисицкой находилась в новом жилмассиве, который вытянулся вдоль берега моря, в стороне от городского центра. Почти не встречая прохожих, совершенно успокоенный, Монгол добрался до дома, где жила Ирина, и вдруг почувствовал, что не сможет вот так же спокойно войти к ней. Опять, как в дачной духоте, забилось сердце. Он остановился, не дойдя до нужного подъезда метров десять, облизнул ссохшиеся губы. Страшно захотелось пить, и он с какой-то жгучей тоской вспомнил об оставленной в холодильнике банке с водой. От этого стало еще хуже, в груди тяжелой волной разлилась злоба на себя, Ирину, он выругался сквозь зубы и решительно толкнул входную дверь. Лифта внизу не было, и он, чувствуя, что не в силах ждать его, стремительно взбежал на третий этаж, остановился около обитой коричневым дерматином двери с маленьким отверстием для глазка. Широко раздувая ноздри, почти со свистом втянул в себя воздух, выдохнул и едва коснулся пальцем кнопки звонка…IV

Вот уже вторую педелю в Одессе стояла дикая, изнуряющая жара. Пожухли тяжелые кроны платанов, завяли листья белой акации и сникли даже привычные к южному солнцу каштаны. Нина Степановна Гридунова, прячась в тени деревьев, медленно шла по безлюдному Приморскому бульвару и пыталась сопоставить два события: контрабанда на «Крыме» и побег Монгола из колонии. Валентин Приходько, который плавал барменом на пассажирском суперлайнере «Советская Прибалтика», совершавшем круизные рейсы по Средиземному морю, попался два года назад на перепродаже золота. Правда, попался не он сам, а зубной техник из Батуми Шота Мдивани, который и указал на него как на одного из поставщиков «левого» золота. Из показаний Мдивани довольно-таки ясно следовало: за Монголом стоял еще кто-то, на кого он работал. Однако Приходько причастность еще кого-либо к этому делу категорически отрицал, заявляя, что золото приобретено им лично, а та блондинка, что сидела с ним в ресторане, — случайная батумская знакомая и адреса ее он не знает. Эта легенда была шита белыми нитками. Нина Степановна выявила всех блондинистых подруг и подружек Валентина Приходько, их фотографии представили на опознание Мдивани, но… посетительницы ресторана «Аджарети» среди них не оказалось. Раздумывая обо всем этом, Гридунова незаметно для себя прошла тенистый, засаженный огромными платанами Приморский бульвар и вышла к памятнику Ришелье. Как и все одесситы, она любила это место. Отсюда от края до края виден порт, к причалам которого прижались огромные суда, а над ними, словно вытянутые шеи гигантских жирафов, простерлись стальные стрелы кранов. Нина Степановна постояла под платаном, не решаясь шагнуть на раскаленную лестницу, каскадами спускавшуюся к пассажирскому порту. Обычно многолюдная, сейчас она была пустынна. Нина Степановна, решившись, почти пробежала лестницу, по инерции проскочила дорогу и, уже взойдя на виадук, который вел к пассажирскому пирсу, остановилась, пытаясь отдышаться. Внизу прогрохотал тепловоз, подталкивая товарные вагоны к раскрытому настежь зеву объемистого трюма «Академика Туполева». Рядом, ошвартованный к причальной стенке толстенными капроновыми канатами, неподвижный, как огромный сухогруз, «Николай Полетаев». На акватории порта, словно муравьи, сновали пассажирские трамвайчики, черные, обвешанные резиновыми кранцами буксиры. Рядом со всем этим гомонящим, снующим, лязгающим портовым миром, даже не прикасающийся белоснежным бортом к пирсу, словно опасающийся испачкаться, стоял красавец «Крым». Его выскобленные, ухоженные палубы поражали чистотой и великолепием. На шлюпбалках покоились объемистые шлюпки, обведенные красной полосой по ватерлинии. Всю эту красоту дополняли разноцветные флажки, поднятые на высоту топовых огней. И не хотелось верить, что при такой красоте кем-то могут твориться черные дела. Когда лаборатория дала точный анализ контрабандного золота и Москва выявила его аналогичность с теми слитками, что были куплены зубным техником из Батуми, в областном управлении внутренних дел облегченно вздохнули: вроде бы наконец-то обнаружился затерявшийся след, который вел к компаньону Монгола. Вариант мог быть единственным: «хозяин», почуяв неладное, перешел с «Советской Прибалтики» на «Крым». Оперативники уже потирали руки в предвкушении такой удачи, как вдруг… Отдел кадров пароходства в затребованной справке сообщил, что за последние два года ни единого перехода с «Советской Прибалтики» на «Крым» отмечено не было. Нина Степановна подошла к трапу, окликнула задремавшего было вахтенного. Тот встрепенулся, нехотя подошел к Гридуновой: — Я вас слушаю. — Мне бы товарища Федотова повидать. Вахтенный, каким-то образом почуяв перед собой начальство, одернул рубашку, подтянулся, сказал уже иным тоном: — Как о вас доложить? — Скажите, что Гридунова ждет. Он в курсе. Разговор с Федотовым обещал быть трудным и неприятным — предстояло бросить тень на людей, точнее, на конкретного, может быть, и ни в чем не повинного человека. — Вилен Александрович, простите, что потревожила вас, но мы вынуждены обратиться к вам за помощью… — Она замялась, заготовленные было слова вылетели из головы. — Слушаю вас, — подчеркнуто сухо сказал Федотов и, открыв дверь своей каюты, пригласил: — Проходите, пожалуйста. Кофе, воды? — спросил он, когда Нина Степановна села в глубокое, удобное кресло. — Если можно, воды. Что-то душно очень, — словно оправдываясь, сказала она и тут же спросила: — Вилен Александрович, хотелось бы навести справки об одной вашей работнице. Вы хорошо знаете Лисицкую? — Ирину Михайловну?! — Федотов удивленно поднял брови, вопросительно посмотрел на Гридунову. — Хорошо — это не то слово. Она уже несколько лет плавает у нас директором ресторана и за все это время не имела по работе ни одного нарекания. А что? У вас есть… — Он не докончил фразы и сел напротив Гридуновой. — Нет, нет, упаси бог! — всплеснула руками Нина Степановна. — Просто… Буду с вами откровенна, Вилен Александрович, и надеюсь на вашу помощь. — Она отпила глоток воды, сказала полувопросительно: — По всей вероятности, вы слышали, как два года назад был осужден за валютную операцию бармен «Советской Прибалтики» Валентин Приходько? — Слышал что-то. — Так вот, он был арестован за перепродажу крупной партии золота, и, как показал лабораторный анализ, оно по своему процентному и химическому содержанию совершенно аналогично контрабандному золоту, которое кто-то пытался провезти на вашем судне. — Ну и что? — пожал плечами Федотов. — «Крым» и «Прибалтика» при круизных рейсах заходят в одни и те же порты. — Значит, не исключено, что обе партии золота куплены у какого-то одного лица? — Не знаю. — Два года назад, когда мы выявили все возможные связи Приходько, то оказалось, что его близкой знакомой была и Лисицкая Ирина Михайловна. Теперь вы понимаете наш интерес к ней? — Что вы хотите этим сказать? — вскинулся Федотов. — Ирина Михайловна — прекрасный работник! А знакомые?.. Мы же в одном порту работаем. Гридунова, ожидавшая такой реакции, сказала как можно мягче: — Вилен Александрович, вы поймите и нас правильно. Мы не хотим бросать тень на невинного человека, но и не имеем права сидеть сложа руки, когда под носом ходит матерый преступник. А теперь давайте забудем этот разговор и перейдем к главному. Хозяин контрабандного золота до сих пор не объявился, хотя судно и прошло давным-давно таможенный досмотр. Что из этого следует? Как я думаю, возможны два варианта: первый — этот некто каким-то образом обнаружил, что тайник раскрыт; второй — доставать сейчас золото рано, и он ждет удобного момента. Вот почему завтра мы пришлем к вам опергруппу, которая будет находиться на судне во время рейса. На случай вскрытия лючка. В вашу каюту, как и в каюту группы, подведут сигнал, который сработает, как только этот некто попытается проникнуть в тайник. Просьба самостоятельных расследований до поимки преступника не предпринимать. Если же узнаете что-либо новое, срочно сообщите нашим товарищам. Старшим опергруппы будет капитан Воробьев.…Когда Гридунова вернулась в управление, то увидела на столе записку, написанную рукой Пашко: «Н. С. Срочно зайдите к генералу. Ермилов уже там. Я работаю по Корякину. Саша». В просторной приемной секретарши не было, и Нина Степановна, одернув платье как форму, открыла дверь кабинета. — Разрешите, товарищ генерал? — Пожалуйста, проходите. — Моложавый, порывистый в движениях, генерал, кивнув на полукресло, в котором сидел незнакомый мужчина в штатском, сказал: — Познакомьтесь. Майор Никитин. Прибыл из Москвы в связи с обнаруженной контрабандой. Никитин встал навстречу, поздоровался крепким рукопожатием и, когда Гридунова села рядом с полковником Ермиловым, повернулся к генералу. — Если позволите, я вкратце повторю Нине Степановне то, что уже докладывал вам. — Да, пожалуйста. — Так вот. Недавно нашими товарищами, — негромко заговорил майор, — задержаны в Москве лица, занимающиеся скупкой и перепродажей царских монет, валюты, а также раритетов. Двое на следствии показали, что несколько месяцев назад одному из них, а именно Золотареву Борису Яковлевичу, позвонила неизвестная дама и предложила встретиться по интересующему его вопросу в каком-либо ресторане. Он поначалу отказался, но женщина позвонила на следующий день и предложила то же самое. После некоторого раздумья Золотарев согласился, однако сразу оговорил условие, что придет не один. Женщина сказала «ладно». Тогда он спросил, как узнать ее, на что она ответила, чтобы это его не волновало, пусть он заранее придет в ресторан и закажет столик. Встреча состоялась. По описанию Золотарева это была стройная красивая блондинка чуть старше тридцати лет. — С ума сойти! Неужели та самая?! — не удержалась Нина Степановна. — Она, — поняв, о ком спросила Гридунова, кивнул Никитин. — По крайней мере Мдивани опознал на фотороботе, составленном по описанию Золотарева, ту женщину, которая была в ресторане с Приходько. Так вот, — продолжил он, — эта блондинка, кстати, у столичных дельцов-валютчиков она проходит под кличкой Акула, предложила Золотареву крупную партию золота. Тот, естественно, не поверил. Тогда она в качестве визитной карточки продала ему золотую пластину, и тогда пошел торг. Акула особо интересовалась дорогостоящими раритетами, которые имеют высокое хождение на международном рынке. — Никитин замолчал, сцепил пальцы, хрустнул ими, затем добавил: — Купленную золотую пластину Золотарев не успел реализовать, ее изъяли при аресте. Она оказалась аналогичной тем, что были конфискованы у Мдивани. И вот теперь это золото на «Крыме»… Кстати, товарищ полковник, кто из команды знает о нем? — повернулся Никитин к Ермилову. — Капитан, помполит, электромеханик, который обнаружил тайник, и второй помощник капитана. — Надеюсь, утечки информации нет? — Все четверо — люди надежные. — Хорошо, — согласно кивнул Никитин. — А кто занимается служебным расследованием? — Первый помощник капитана Федотов. Проверенный человек, старый моряк, бывший комсомольский работник. — Он ориентирован, на что именно надо делать упор в служебном расследовании? Я имею в виду также тех членов команды, которые имеют машины, — повернулся к Гридуновой Никитин. — Да. — Ну и что он думает по этому поводу? — Никто из них, по его убеждению, не мог спрятать контрабанду, — жестко ответила Нина Степановна, и в глазах ее вспыхнул упрямый огонек. — И должна вам сказать, что я вполне разделяю это мнение. — Простите, у вас что… муж тоже моряк? — усмехнулся Никитин. — Да. А что? — Слишком прослеживается ваша предвзятость. Мы же пока что располагаем фактами и только фактами, которые говорят далеко не в их пользу. — Никитин помолчал, устало потер лоб, добавил спокойнее: — Однако простите меня, Нина Степановна, за резкость. Может быть, я действительно не прав. Дай-то бог. Генерал, молча слушавший спор, поднялся из-за стола, прошел к окну, посмотрел на резвящихся воробьев, затем вернулся к столу, взял синюю папку с делом, задумчиво постучал ребром, сказал, словно сам с собой делясь мыслями: — Эти свечи зажигания, обнаруженные вместе с золотом. Разве станет опытный контрабандист так явно наводить на себя, если у него, конечно, есть машина? Ведь он же вполне допускает хотя бы минимальную возможность обнаружения контрабанды при таможенном досмотре. Никитин пожал плечами, кивнул: — Согласен. — Значит, могут быть еще два варианта, — продолжал все так же размеренно говорить генерал. — Первый: у преступника есть знакомый, который просил достать ему свечи. Мы эту возможность учли и сейчас устанавливаем владельцев машин, которые как-то связаны с командой «Крыма». И второй вариант: преступник допускает возможность обнаружения контрабанды и сразу же дает следствию ложный ход. — Логично, — раздумчиво сказал Никитин, — но, насколько я знаю, допуск в штурманскую рубку дозволен определенному кругу лиц. — Он вопросительно посмотрел на Гридунову. — Да, это так, — согласно кивнула Нина Степановна. — И именно они-то и имеют машины… — В том-то и дело, — сказал полковник. — Слишком все явно и открыто. К тому же, если кому из экипажа очень захочется инкогнито попасть в штурманскую рубку, это будет не так уж трудно сделать. На стоянках она практически не закрывается. — И все-таки, — упрямо сказал Никитин, — судя по всему, раскладка в группе несложная: кто-то, имеющий доступ в загранпорты, доставляет в Одессу контрабанду, а Акула распихивает ее по внутреннему черному рынку, скупая при этом раритеты для переправки их за границу. Правда, мы еще не знаем весь объем их махинаций. Однако имеются сведения, что у одного из любителей-коллекционеров неизвестной блондинкой закуплена панагия — знамение божьей матери, — имеющая историческую ценность. Вполне возможно, что это дело рук все той же Акулы. — А не может она сама находиться на «Крыме»? — спросил генерал. — Не думаю, — пожал плечами Ермилов. — Сейчас есть возможность проверить по фотороботу, но… — Он опять пожал плечами. — Почему? — Не вяжется линия Акула — Приходько. Ведь Монгол во время ареста плавал на «Советской Прибалтике», торг с Мдивани шел в «Батуми», а «Крым», по данным пароходства, в ту пору стоял в Одессе. Так что… Кстати, Нина Степановна, сколько женщин в экипаже «Крыма»? — По судовой роли сорок шесть. Шестнадцать классных номерных, две уборщицы, семь поварих, семь работниц кухни, восемь официанток, две киоскерши и четыре буфетчицы. — А сколько из них блондинок в возрасте тридцати — тридцати пяти лет? — Семнадцать. — М-да, — задумчиво протянул Никитин и повернулся к генералу: — Разрешите доложить по следующему вопросу? — Да. Пожалуйста. Никитин раскрыл черный, с блестящей окантовкой «дипломат», достал из него папки с бумагами, разложил их перед собой. — По полученным сведениям, бежавший из колонии Валентин Приходько неоднократно хвастался, что не намерен «тянуть весь срок», что ему только бы удалось бежать, а там уж у него деньги будут — Одесса, мол, слишком иного ему задолжала. — Значит, вы считаете, что этот побег был заранее оговорен с кем-то и золото предназначается для Монгола как откупное за молчание? — Не исключен и такой вариант, товарищ генерал. Думается, надо учитывать эту возможность, а также то, что Приходько должен появиться в Одессе.Когда он будет обнаружен, рекомендую его сразу не брать, а установить за ним круглосуточное наблюдение и постараться выявить все его связи. Батумские товарищи также предупреждены.

V

Еще днем Ирина Михайловна Лисицкая почувствовала какой-то неприятный осадок на душе, гнетущее состояние. И от этого злилась, накаляясь злобой, работа не ладилась. Пытаясь хоть на ком-то сорвать злость, она ни за что ни про что накричала на новенькую официантку, но от этого легче не стало, и Ирина Михайловна, устав от непонятного тяжелого предчувствия, которое свинцовой тяжестью навалилось на нее, ушла к себе в каюту, закрылась на ключ, достала из холодильника бутылку «Наполеона», налила полную рюмку и одним махом, не закусывая, выпила. Коньяк обжег горло, по телу разлилась теплота, хмель ударил в голову. Ирина Михайловна налила еще одну рюмку и, не выпуская ее из рук, села в глубокое, удобное кресло. Уже в который раз она пыталась хорошенько обдумать создавшееся положение, чтобы, упаси бог, самой не прогореть и как-то половчее сплавить проклятые золотые царские десятки, на поверку оказавшиеся фальшивыми. Проба только по верхнему слою оказалась 958-й, а начинка… Лучше не вспоминать — начинка и на 375-ю не вытягивала. Эту партию якобы царских золотых рублей Лисицкая купила по рекомендации шипшландера,[1] которого знала не один год и которому доверяла. Правда, ей не понравился сам продавец — верткий человечек лет сорока, поначалу загнувший такую сумму, что она даже повернулась, чтобы уйти. Однако продавец схватил ее за руку, залепетал что-то быстро, и шипшландер перевел, что тот просит прощения, что у него много детей, все хотят есть и что-то еще, еще и еще… Сошлись на 70 процентах цены, поначалу названной этим человечком. Партия десятирублевок была большой, и Ирина Михайловна уже подсчитывала барыш, что получит от перепродажи золота барыге Арону Марковичу Часовщикову. Прозрение наступило дома, в Одессе, когда Ирина Михайловна, все же опасаясь подвоха, надвое разрубила одну из десятирублевок… Вначале ей хотелось зареветь — в эту партию фальшивых монет была вложена большая часть ее состояния, — но она только застонала, скрипнув зубами, и швырнула на стол обе половинки. Прибежала мать из кухни, скосив глаза на груду монет, спросила испуганно: — Ты чего, Ирина? — Пошла ты!.. Софья Яновна взяла одну половинку, повертела в руках, разглядывая, и вдруг ее узенькое, лисье личико скривилось, и она заголосила дурным, визгливым голосом. — Заткнись, дура! — прикрикнула на нее дочь, рванула из рук матери обрубок фальшивой царской десятки и почти вытолкала ее из комнаты. Затем спрятала монеты в тайник, бросив туда же и эти две половинки. А на следующий день, зная, что «Крым» вернулся в Одессу, Лисицкой позвонил Часовщиков. Ирина Михайловна, успевшая за ночь наглотаться успокоительных пилюль, решила не спешить с перепродажей: терять столь выгодного перекупщика, за плечами которого к тому же неизвестно кто стоял, было рискованно и она ответила, что товара нет, придется обождать. Затем прошел еще рейс, потом еще, а она все говорила Часовщикову «нет», где-то в глубине души надеясь, что сможет всучить эту партию фальшивок какому-нибудь лопуху в другом городе. Она ломала голову над различными вариантами, но ничего подходящего за это время не придумала. Требовался надежный помощник вроде Монгола. Правда, теперь у нее был еще один «Монгол» — сорокалетний мальчик на побегушках Эдуард Рыбник, однако для этой цели он не годился. «Ах, Валя, Валя, мальчик-глупышок». — Ирина Михайловна усмехнулась, вспомнив Приходько. Отхлебнув глоток согретого в ладонях коньяка, она лениво потянулась к кондиционеру, нажала блестящую кнопку. Накопившаяся за день духота начала быстро рассасываться, и в каюте посвежело. Ирина Михайловна поудобней вытянулась в кресле, закрыла глаза. «Что-то расчувствовалась, старая, — усмехнулась она про себя. — Видно, он тоже вспоминает. Вспоминай, вспоминай, милок. В старых дам влюбляться не надо». В дверь каюты постучали. Лисицкая недовольно поморщилась, лениво поднялась с кресла, поставила коньяк в холодильник и только после этого щелкнула замком, открывая дверь. На пороге, расцветая неотразимой для буфетчиц, поварих, официанток, а также незамужних пассажирок улыбкой, стоял Вася Жмых, саксофонист, проходящий по судовой роли как «Василий Митрофанович Жмых, артист оркестра, 36 лет, беспартийный». — Ну, чего надо? — Иришка-а, — Вася развел руками, — разве так настоящих друзей встречают? — Друг… — Лисицкая посторонилась, пропуская саксофониста в каюту. — Все вы друзья, когда самим чего надо. — Обижаешь, Ириша, — не обращая внимания на ее недовольство, вальяжно протянул Жмых. — Хоть, сегодня ради тебя на плаху лягу? А еще лучше — давай в кабак какой-нибудь завалимся. Угощаю. — Да иди ты… — Лисицкая уже перестала дуться на Васю, спросила более мягко: — Ну чего тебе? Саксофонист посерьезнел лицом, сказал, словно оправдываясь: — Понимаешь, Ирочка, друг тут один подвалил, корефан старый, хотели выпить, а магазин уже все, тю-тю. Не продашь пару бутылочек из личного запаса? — Вот хмырь болотный. Ему водка нужна, а сам такую антимонию завел… Когда довольный Вася Жмых ушел, Ирина Михайловна посмотрела на маленькие золотые часики, которые очень любила и не хотела менять ни на какую «Сейку», удивленно покачала головой — стрелки показывали начало одиннадцатого. Она засуетилась, прибрала волосы, проверила, заперт ли сейф, тщательно закрыла каюту и вышла на палубу. Домой приехала, когда уже совсем стемнело. Копейка в копейку рассчиталась с таксистом и, не обращая на его недовольство внимания, зашагала к себе в подъезд. Мать, неряшливая и неопрятная, с вечно распущенными космами седых волос, как всегда, сидела в кресле и смотрела телевизор, включив звук почти на полную мощность. Увидев вошедшую дочь, она хотела было встать, но потом раздумала и только махнула рукой, что означало: чайник, мол, на плите. Ирина Михайловна сбросила туфли, прошла на кухню. После коньяка страшно хотелось есть, и она загремела крышками кастрюль, пытаясь найти в них хоть что-нибудь горячее. Однако в доме ничего приготовлено не было. Пришлось довольствоваться сухой колбасой, огурцом да банкой шпрот, которую она нашла в холодильнике. Решила было достать припрятанную от матери бутылку коньяка, да раздумала — не хотелось напиваться на ночь. Затем вышла в комнату, спросила, не звонил ли Рыбник. Оказывается, не звонил. Она направилась было опять на кухню, где уже вовсю свистел носиком чайник, как вдруг раздался мелодичный звонок. Ирина Михайловна, даже не спросив, кто это, открыла дверь и застыла — на пороге стоял Монгол. — Ты? — даже не спросила, а скорее выдохнула она, не в силах сдвинуться с места. — Я! Должок-то помнишь? …Когда первое чувство страха прошло, Лисицкая поняла, что Монгола гнала сюда не месть, а жажда денег и что пока он их не получит, ей бояться нечего. Ее тонкое красивое лицо исказилось, и она вдруг закатилась в приступе истерического смеха. Ошалевший от такой реакции Приходько тряхнул Лисицкую за плечи, спросил испуганно: — Ты чего? Эй? И от этой его встряски приступ внезапно кончился, Лисицкая рванулась из рук Монгола, ловким движением рук поправила взлохмаченную прическу, спросила с издевкой: — И сколько же ты хочешь? Монгол ждал этого вопроса все те два года, что провел в заключении, и поэтому ответил не задумываясь: — Пятьдесят кусков. — Что-о-о? — поначалу даже не поняла Лисицкая. — Не будь дураком, дружок! Ты сам влип, навел на себя хвоста, а теперь хочешь ободрать меня как липку?! Не-ет, не выйдет. — И она погрозила холеным длинным пальцем перед его носом. Глаза Монгола сузились, начали наливаться кровью. Лисицкая поняла, что перегнула палку, сказала примирительно: — Ладно, ладно, успокойся, получишь свою долю. Но и ты будь благоразумен: где я тебе возьму столько денег? — Найдешь, — жестко сказал он и покосился на кухонную дверь. — Дай пожрать что-нибудь. Да и побриться, пожалуй, не мешало бы. Лисицкая впустила Приходько в ванную, дала ему бритвенный прибор, которым пользовался Рыбник, затем прошла в комнату и, сказав матери, что у нее гость, заперла дверь на ключ. Затем она пошла на кухню приготовить что-нибудь поесть, к тому же надо было как следует обдумать создавшееся положение. Ирина Михайловна чистила картошку, а в голове наслаивались, торопились мысли. Она еще не могла сказать ничего определенного, но кое-какие контуры уже обозначились в сознании, и это придало ей уверенность. Бросив нож в недочищенную картошку, она заметалась по кухне, затем села, вскочила опять, взяла с буфета карандаш, обрывок газеты, начала лихорадочно выводить цифры, выстраивая их в длинную колонку. Теперь она знала, что надо делать. Гладко выбритый, с мокрыми короткими волосами, расчесанными на пробор, появился Монгол. Лисицкая, успевшая успокоиться, критически оглядела его, сказала, удовлетворенная осмотром: — Ну вот, совсем как киногерой, хоть в ресторан с тобой иди. — Ходили уже, — буркнул Приходько, голодными глазами косясь на стол. — Ну, ну, кто старое помянет… — Ирина Михайловна из-за буфета достала бутылку коньяка, спросила с ехидцей: — Пить-то еще не бросил? — Отвык. — Ничего, скоро опять привыкнешь. — Она сковырнула фольгу с горлышка, разлила коньяк по рюмкам. — Ну, за твое возвращение. Распаренный и почти двое суток ничего не евший, Монгол почувствовал, как у него от одного только запаха коньяка закружилась голова. Хотел было отставить рюмку в сторону, но дикое желание выпить вдруг навалилось на него. Он зажмурился и одним глотком, даже не ощутив вкуса, выпил коньяк. И почти одновременно с этим почувствовал, как бешеной коловертью закружилась голова. Он ткнул вилкой в шпроты, потом в колбасу и начал пожирать все, что было на столе, запихивая в рот огромные куски хлеба. Наконец насытился, в голове начало проясняться, откуда-то издалека донесся голос Ирины: — Ты хоть бы рассказал, как бежать ухитрился. — А-а… — Он небрежно махнул рукой, потянулся к бутылке, разлил коньяк по рюмкам, быстро выпил свою, налил еще и, отяжелевший, размягший, потянулся за сигаретами. Ирина Михайловна еще не видела, чтобы так курили — с наслаждением, полузакрыв глаза. Она смотрела на сидевшего перед ней человека и не верила, что можно так сильно измениться за каких-то два года. В ее кухне сидел не прежний Валя Приходько, а совершенно чужой человек, готовый, наверное, на все. Где-то под сердцем опять начал разливаться страх. Наконец Монгол докурил сигарету, чисто автоматически посмотрел, не остался ли «бычок», потом, видимо вспомнив, что он не в зоне, рассмеялся хриплым, неестественным смехом, сунул окурок в хрустальную пепельницу. — Говоришь, как сбежал? Да очень просто. В контролерах там у нас один лопушок из новеньких ходил, так вот я и дождался, когда он у нашей столярки дежурил. Опилки и стружку мы вывозили за зону. Ну, ребята машину нагружать стали, я и нырнул под опилки. А потом уже дай бог ноги. В первом же поселке достал вот эту одежонку — и на железку… — И что… давно в Одессе? — пытаясь удержать неизвестно откуда появившуюся дрожь, спросила Лисицкая. — Вторую ночь. — А ночевал где? Монгол прищурился, отпил полрюмки коньяка, сказал, кривясь в усмешке: — У тебя на даче. — Что-о-о? — Лицо Ирины Михайловны вытянулось, глаза округлились, она привстала на стуле, и вдруг ее словно прорвало: — Да ты что, сдурел?! Ты же меня погубишь к чертовой матери! Но от этой ее вспышки Монгол стал еще спокойнее, только глаза нехорошо сузились. — Не боись, старая, — сказал он, хищно раздувая крылья ноздрей. — Только должен предупредить: можешь спать спокойно до тех пор, пока я на воле, зацапают — пощады не жди, заложу по всей форме. Так что, думаю, в твоих интересах дать мне надежную крышу. Он отпил глоток коньяка, затянулся второй сигаретой, сказал, выпуская клуб дыма: — Ну, дак что это мы обо мне да обо мне. Давай-ка ближе к делу. — У меня нет наличных денег. — Врешь! — Пойди проверь. Монгол изучающе посмотрел на Лисицкую, спокойно докурил сигарету, спросил, тяжело посмотрев ей в глаза: — Так как же мы разойдемся? Ирина Михайловна помолчала, обдумывая созревший план, докурила сигарету, сказала сквозь зубы: — Не волнуйся, свое получишь. — Но, но, — угрожающе процедил Монгол. — Монету получишь, — торопливо добавила Ирина Михайловна, пытаясь сгладить резкость. — Валюта? — Нет, рыжевье.[2] — Царские? — Да. Червонцы. — И сколько? — спросил Монгол подозрительно. — На многие лета безбедной жизни хватит. Услышав эти слова, Монгол облегченно вздохнул, расслабился, сказал на выдохе: — Заметано. Лисицкая, внимательно следившая за его реакцией, тоже облегченно вздохнула и, набирая тон хозяйки положения, добавила: — Однако рыжевье надо еще продать, и половина моя. — Лады, — почти не задумываясь, сказал Приходько и тут же спохватился: — А покупатель-то есть? — Есть. Но разговор будешь вести ты, якобы рыжевье твое. Я с ним никаких дел иметь не хочу, а тебе-то что… один черт в бегах. — Ирина Михайловна прикрыла глаза, чтобы не выдать радостного блеска — не так уж она много и потеряет на этом. — Лады-ы… — Монгол потер руки в предвкушении хорошего куша, согласно кивнул головой и вдруг спросил неожиданно робко: — А у тебя… остаться можно? — Нет, — словно отрезала Лисицкая. И уже мягче: — Нельзя тебе здесь оставаться, мало ли кто ко мне может прийти. — Потом, видимо, сжалившись над своим бывшим любовником, добавила: — Я сейчас вызову Кольку Парфенова с машиной, скажу, чтобы Лариску захватил и вас обоих ко мне на дачу отвез. — Это какую Лариску? — не понял Монгол. — Из парикмахерской? — Во-во, ее самую.Уже поздно ночью, оставшись одна, Ирина Михайловна позвонила Часовщикову. К телефону долго никто не подходил, наконец трубку сняли, послышался недовольный голос разбуженного среди ночи человека: — Кого еще надо? Лисицкая усмехнулась, представив заспанное, вечно недовольное, обрюзгшее лицо этого барыги, который наживал на скупке и перепродаже такие проценты, что… «Хоть бы жил по-человечески, а то ходит как последний одесский бич», — с ненавистью подумала она, но тут же взяла себя в руки, сказала, прикрывая трубку рукой: — Не узнаете, Арон Маркович? Часовщиков, поднаторевший на телефонных разговорах и имевший колоссальную память на голоса, тут же сориентировался, его дребезжащий дискант сменился бархатным баритоном: — Ирина Михайловна, голубушка? — Она самая. — Чем радовать будете? — Всплыл отличный товар. И тут же вопрос. Но в голосе уже не было той обволакивающей бархатности, а что-то хищническое, словно клекот орла-стервятника, донеслось из трубки: — Какой? — То, что вы просили. — Товар ваш? — Нет. Какую-то долю секунды трубка молчала, затем послышалось осторожное: — Человек надежный? — Вполне. На другом конце провода облегченно вздохнули и тут же с жадностью спросили: — Много? — Очень. — Прекрасно! Когда можно посмотреть товар? Лисицкая помолчала, обдумывая, на какое время лучше всего назначить встречу, сказала: — В девять вечера вас устроит? — Даже очень, — ответил Часовщиков и тут же добавил: — Надеюсь, дорогуша, вы пришлете за мной машину? Бедному и совсем старому Арону так трудно ездить на этих проклятых трамваях, а такси, сами знаете, обдерут как липку. — Пришлю, — нехотя согласилась Лисицкая, поражаясь жадности Часовщикова. «Идиот, для чего ему столько денег надо?» — подумала она и усмехнулась, представив себе это вечно обросшее седой щетиной, с обвислыми щеками лицо, когда вскроется вся эта многотысячная фальшивка. Главное, что она здесь ни при чем.

VI

Водитель объявил остановку, троллейбус замедлил ход, разморенные жарой пассажиры лениво поплелись к выходу. Взглянув на часы, вместе со всеми вышел и Пашко, до начала оперативки оставалось более часа, и Саша решил дойти до «Березки», где работал Корякин. Его поездка в Аркадию, где якобы раньше трудился Корякин, дала много ценного, и теперь ему хотелось в свободной обстановке посмотреть на парня и попытаться понять, что же толкнуло его в мир спекуляции и наживы. По всем данным было видно, что это не случайное падение — Александр Корякин шел к своей цели настойчиво и упрямо, опускаясь все ниже и ниже. В «Березке», как всегда, толкалось больше любопытных, чем покупателей. Корякин стоял за прилавком и тихо скучал, изредка позевывая в ладошку, ходового товара не было, и народ большей частью толпился у витрины с драгоценностями. Корякин профессиональным взглядом скользнул по Пашко, отвернулся, заскучав еще больше. «Ишь ты, физиономист белобрысый, — подумал Пашко. — А ведь по Ломброзо тебя можно было бы отнести и к интеллектуальным типам — удлиненный овал лица, высокий лоб, серые, широко поставленные глаза…» — Паслушай, дарагой. Не покупаешь, не мешай. — Высокий мужчина, зачехленный, несмотря на жару, в пиджак, уверенно отстранил Пашко в сторону и, улыбаясь как старому знакомому, подошел к Корякину. — Здравствуй, дарагой. Лицо продавца стало буквально на глазах меняться, пришли в движение лицевые мышцы, «хозяин» начал быстро превращаться в «приказчика». Чтобы не мешать им, Саша отошел в сторону, через головы еще раз посмотрел на Корякина и заторопился к выходу. После оперативного совещания, на котором был заслушан доклад Гридуновой о проверке блондинок, ранее замеченных в фарцовке и спекуляции, Пашко попросил Ермилова, чтобы тот принял его. Загруженный организацией работы по розыску Акулы, полковник нехотя согласился, пробурчав, что хватит, мол, хамсу да кильку ловить, пора и на более крупную рыбу выходить. Заложив руки за спину, Ермилов прошел к открытому настежь окну, спросил хмуро: — Ну что там у вас еще? Немного побаивающийся полковника, Саша посмотрел на его сутулую спину, неизвестно зачем откашлялся, раскрыл тоненький скоросшиватель с делом Корякина. — Я, товарищ полковник, убежден, что дома у этого дельца филиал «Березки». Но это еще не все. Уже сейчас его можно привлекать к уголовной ответственности за подделку государственных документов. Ермилов повернулся к лейтенанту, удивленно посмотрел на него. — Да, да, именно за подделку. Когда поступил сигнал от Сангина, мы решили запросить предыдущее место работы Корякина. Все-таки у парня в трудовой книжке две благодарности. Звоню в магазин, и тут вдруг оказывается, что он там никогда не работал. Книжка липовая, он воспользовался ею, чтобы устроиться в «Березку». — Та-ак… — Ермилов постучал пальцами по подоконнику, немного помолчал, затем сказал, четко отделяя слова: — И все же привлекать надо не за подлог документов, а за спекуляцию. Вы уверены, что сможете взять его с поличным? Пашко закрыл скоросшиватель, пожал плечами. — Думаю, да. Мы с Ниной Степановной уже обговорили кое-какие варианты…День был удачным. Вчера, уже перед самым закрытием магазина, позвонил тот самый таджик и сказал, что купит все, что предложил Корякин. Встречу назначили около гостиницы. В такси было уютно. Тихо пощелкивал счетчик, безмятежно отсчитывая километры, на заднем сиденье мягко покачивались три коробки с «товаром». У светофора таксист резко затормозил, и Корякин перегнулся назад, поддерживая сползающие коробки. Когда машина тронулась, быстро зыркнул на счетчик — 2 рубля 13 копеек. Невольно вздохнул — дороговато обходилась поездка. «Может, с этого таджика и за проезд содрать? — пронеслось в голове. — Да нет, черт с ним. С такого приварка можно и самому заплатить». Показалось старинное, еще дореволюционной постройки здание гостиницы. Корякин тронул таксиста за плечо. — Шеф, во-он там останови. Я выскочу, а ты меня обожди минутку. Пожилой шофер согласно кивнул головой, спросил: — Платить сейчас будешь или потом? — Конечно, потом. — Только в темпе давай. Мне план гнать надо. Едва Корякин вылез из машины, как Пашко сразу же увидел его. Окликнув двух парней из комсомольского оперативного отряда, которые наблюдали за стоянкой такси, он сделал знак милиционеру, глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться, чтобы без промаха сыграть свою роль. Саша Пашко отвалился от стены и, пошатываясь, изображая пьяного, пошел наперерез Корякину. Вдруг он остановился, начал шарить по карманам. Ничего не найдя в них, потянулся рукой к поравнявшемуся с ним Корякину. — Слышь… Дай закурить. Корякин мимоходом глянул на пьяного парня в истрепанной рубашке, брезгливо поджал губы. — Не курю. — Э-это как не куришь? — удивился Пашко. — Нет, ты постой. — Да пошел ты… — Корякин, пытаясь вырваться из цепких пальцев лейтенанта, толкнул его в грудь. — Сволота! — Что-о? Ах ты… наших бить! Да я тебя… Кто-то из женщин крикнул: «В милицию их надо!», а сквозь сгустившуюся толпу уже продирался немолодой старшина с двумя дружинниками. Схватив за локоть Пашко и Корякина, он повел их к стоявшей за углом патрульной машине. — Что же вы неповинного человека забираете? — удивились в толпе. — В отделении разберемся, — отрезал старшина. — Да я-то при чем? — уперся Корякин. — Эта пьяная сволочь ни с того ни с сего прицепилась ко мне, а я-то при чем? — В отделении разберемся, — не сдавался старшина. — Не виноват, отпустим. А этому пятнадцать суток влепят. — Да не могу я с вами идти, у меня в такси вещи остались, — взмолился Корякин. — Как же я без вещей-то?.. Старшина остановился, спросил: — В которой машине? — Да вон она, «Волга». — Давай, давай, — по-пьяному бубнил Пашко. — В милиции ребята умные, там разберутся. А то… я у него закурить попросил, а он мне в морду. Вот, рубаху порвал. Водитель такси подтвердил, что три коробки на заднем сиденье действительно его пассажира, и согласился отвезти их в отделение милиции. Выстрел, как любил говорить Ермилов, попал в десятку. У Корякина в довершение к трем японским магнитолам оказалось сто американских долларов. Тремя часами позже был произведен обыск в его квартире и изъяты три ковра, чемодан с мохеровыми кофтами, девять джинсовых костюмов. Первый допрос Корякина вел следователь Василий Иванович Лукьянов. Немолодой уже, грузный, спокойно-вальяжный, он развалисто сидел на стуле и, как на душевнобольного, смотрел на Корякина, устало слушая его лепет. Объект для допроса был попросту неинтересен, и Василий Иванович только выжидал время, когда же он выдохнется и начнет говорить правду. Да еще жалел, что забыл купить сигареты утром. В кабинет заглянул молоденький лейтенант. Лукьянов быстро поднялся, махнул ему рукой: дай, мол, закурить. Взяв сигарету, он посмотрел на Корякина, затем попросил лейтенанта: — Дай еще одну. А то он тоже, поди, мучается. Когда за лейтенантом закрылась дверь, Лукьянов протянул сигарету задержанному. — Курите. Корякин дрожащими пальцами взял сигарету, едва слышно сказав «спасибо», прикурил от зажигалки. — Можно посмотреть? — спросил Лукьянов. — Ч-чего? — не понял Корякин. — Зажигалочку вашу. Василий Иванович осторожно взял зажигалку, повертел ее в своих толстых пальцах, сказал понимающе: — Хорошая вещь. Настоящий «портер»? Приободрившийся Корякин кивнул радостно. — Ага. Сороковку отдал. — Надо же, я больше вашего получаю, а вот позволить себе купить такую вещь не могу. Откуда доходы-то, Корякин? — Честное слово, я нашел эти доллары. — Не верю. Не верю, Александр. Всего лишь час я слушаю вас, а уже помереть от скуки можно. Ведь вы даже логично врать не можете. — Я правда их нашел. — Хорошо. А куда в таком случае везли магнитолы? — Показать товарищу. — Адрес товарища? Корякин стушевался, стал усиленно тереть лоб. — Ладно, и этого вы не помните. Тогда скажите мне вот что. — Лукьянов замолчал на какое-то время, затем спросил, четко разделяя слова: — Кто вам достал новую трудовую книжку и сделал в ней последнюю запись? — К-как?.. — Корякин сжался, словно от удара, затравленно посмотрел на следователя. Пролепетал едва слышно: — Она… она здесь ни при чем. Это девушка моя. Она в кадрах работает. — Хорошо, оставим пока эту тему, но если вы будете продолжать мне врать… Через кого вы купили магнитолы? — Через Марту. — Телефон? Корякин, пытаясь вспомнить, потер лоб, и было видно, как дрожат его руки. — Двадцать два… ноль три… сорок… кажется… — Он просительно посмотрел на Лукьянова. — Я-я забыл. Не помню. У меня он в записной книжке. — У кого купили доллары? — У девушки одной. Молоденькая такая. Мне ее Марта порекомендовала. — Интересно… — Василий Иванович внутренне подобрался, уже более заинтересованно взглянул на Корякина, сказал: — Вот что, Александр, давайте по порядку. Начинайте с Марты. — Ну, когда я в «Березку» устроился, то долго ничего не мог купить — валюта была нужна. А тут смотрю, женщина одна каждую неделю приходит и на сирты[3] дефицит скупает. Причем, видно, не для себя берет, один раз итальянских очков штук двадцать взяла. Ну я и познакомился с ней. Как раз магнитолы были, и я попросил се купить для меня одну. — Сколько переплатили? — По-божески. Правда, за это я обещал звонить ей, как только дефицит какой будет. Так и познакомились. Ну, прошло месяца два, наверное, и мне потребовалась валюта. Я спросил ее, не может ли она мне достать немного, но она сказала, что валюту не продает, однако у ней есть знакомая, которая может это сделать. Корякин замялся, по щеке его от виска скатилась капля пота. — Дальше. — Ну а потом мне позвонили. — Кто именно? — Женский голос. И сказали, чтобы я в девять вечера стоял около пешеходного моста, что соединяет Приморский бульвар с Комсомольским. Ну я пришел. Жду. Время полдесятого уже, а никого нет. Когда же я собрался уходить, то ко мне откуда-то сбоку подошли две женщины, поздоровались и сказали, что они от Марты. — Как их зовут? — Одну — Мила, а вторую — Надя. — Обрисуйте их, пожалуйста. — Ну Надя, пухленькая такая девчонка, симпатичная, лет двадцать пять. Блондинка. Знаете, такие нравятся мужчинам лет пятидесяти. Но… какая-то она искусственная, что ли. А вторая — Мила. Это интересная женщина лет сорока, может, чуть меньше. Черные волосы. Когда мы расставались, то Мила сказала, чтобы я записал Надин телефон, мол, потребуется валюта — звони. — Вы их встречали еще? — Нет. Правда, как-то позвонила Мила, спросила, не нужна ли валюта. Я отказался, уж очень дорого она заломила. — Когда состоялась ваша встреча? — В январе, кажется. — Опознать вы их могли бы? — Да, да, конечно, — обрадовался Корякин. — Номер телефона Нади?.. …Когда Корякина увели, Василий Иванович прочитал еще раз протокол допроса, задумчиво пососал свою пухлую губу, затем снял телефонную трубку, набрал номер. — Нина Степановна? Лукьянов беспокоит. Тут я сейчас вашего подопечного допрашивал, Корякина, так он назвал трех женщин, с которыми якобы вел валютные операции. Одна из них — блондинка. Не интересуетесь? В мембране зарокотало что-то, довольный Лукьянов благодушно ухмыльнулся, сказал барственно: — Тогда записывайте. Марта. По-видимому, спекулянтка. Была частой посетительницей валютного магазина, однако последние два месяца Корякин ее не видел. Теперь дальше. Некая блондинка Надя и интересная черноволосая женщина по имени Мила. В январе продали Корякину крупную партию валюты. Надин телефон…

Когда в мембране послышались короткие гудки отбоя, Гридунова аккуратно положила телефонную трубку на рычажки, повернулась к сидящему за соседним столом Пашко, сказала задумчиво: — Поздравляю, товарищ лейтенант. Лукьянов через твоего «крестника» вышел еще на двух женщин. Причем одна из них блондинка. Третью, Марту, я, кажется, знаю. Она проходила у нас. Однако мы вряд ли сможем воспользоваться ее помощью — девица выскочила замуж за иностранца и два месяца назад отбыла за границу. А вот блондинка Надя и некая Мила… По крайней мере я о таковых слышу впервые.

VII

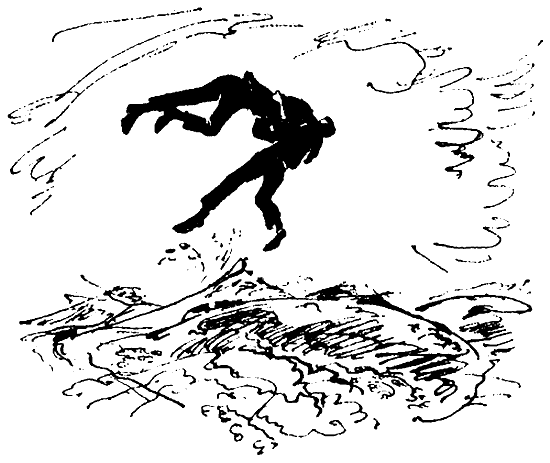

Выспавшийся и хорошо отдохнувший, Приходько лежал на той же кровати, где провел прошедшие сутки, и думал об Ирине. Все-таки здорово умела она держать в руках своих шестерок, если даже когда-то строптивая Лариска-парикмахерша без звука приехала к нему и провела здесь всю ночь. Он потянулся сладко, рывком сбросил ноги с кровати, посидел немного, потом поднялся, прошел в другую комнату и, сдвинув палас в сторону, приподнял одну половицу. Воровато оглянувшись, вытащил из тайничка два тяжелых свертка, развернул цветастую тряпку. Тяжелые царские червонцы, сложенные в колбаску, распались, отваливаясь одна от другой, и с тихим звоном рассыпались по полу. Косые лучи заходящего солнца маслянистыми желтыми бликами заиграли на их поверхности, и от этого зрелища схватило дыхание, захотелось орать что-то несусветное, в необузданной радости кататься по полу. Эти червонцы Ирина привезла ему вместе с едой рано утром, и он, ошалевший от этого богатства, поначалу даже не поверил своим глазам, подивившись, с какой легкостью она оставила золото на даче, предупредив только, чтобы он не вздумал проболтаться покупателю, что рыжевье ее. Обалдевший от увиденного, он только кивал головой, прикидывая, как лучше смыться, чтобы оставить Ирину в дураках. Но потом, когда она ушла, раздумал, желая посмотреть покупателя. В голове начали зреть какие-то ходы, но все это крутилось сумасшедшей каруселью, и он, рассудив, что утро вечера мудренее, вернее, наоборот, решил дождаться торга. Багряные вечерние лучи солнца окрашивали комнату в какой-то жуткий фантастический цвет, когда за окнами послышался шум мотора, визг тормозов и он увидел входящих в калитку Парфенова и какого-то старика с желтым, ободранным портфелем в руках. «Неужели этот фофан жеваный?» — подумал он, лихорадочно натягивая брюки и застегивая рубашку. Тем временем Парфенов, по кличке Утюг, поднялся на крыльцо, стукнул костяшками пальцев по филенке, отбивая условленный знак. Монгол выждал для куражу ровно столько, чтобы барыга не возомнил о себе, дождался, когда Парфенов постучит еще раз, и только после этого открыл дверь. — Привет. Вот привез. — Длинный, словно коромысло, согнутый Парфенов кивнул до удивления маленькой головой на Часовщикова, подумал немного и добавил, непонятно, к кому обращаясь: — Вот этот самый. — Ну что ж, проходите, — посторонился в дверях Монгол, окидывая цепким взглядом пустынную улицу. Потом аккуратно прикрыл дверь, задвинул щеколду, прошел за гостями в комнату и только после этого представился: — Евгений Николаевич… — Очень и очень приятно, — как-то совсем по-стариковски прошамкал гость, в то же время совершенно нахально и очень уж цепко изучая Монгола. Наступила минутная пауза, после чего старик спросил: — Так вы сказали, что у вас есть товар? Монгол, готовившийся к совершенно другой встрече, даже растерялся от нахального, изучающего взгляда и вообще от всего вида этого неопрятного старика. — Деньги с собой? — сбрасывая с себя оцепенение, спросил он. Часовщиков, привыкший за свою долгую жизнь ко всякого рода нахалам, ухмыльнулся уголками рта, обнажая ровный ряд золотых зубов, сказал поучающе: — Где это вы видели, молодой человек, что на первое знакомство с деньгами ездили? Откуда я знаю, кто вы? А может, вы хотите ограбить старого Арона? — Будут деньги — будет рыжевье, — забубнил Монгол. — Послушайте… — возмутился старик. — Ладно, хрен с тобой, — махнул рукой Монгол и вышел в другую комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Стараясь не скрипеть половицей, он достал один сверток, внес в комнату, тяжело положил упаковку на стол. Часовщиков, ожидая, когда Монгол развяжет узлы, терпеливо стоял в стороне, и только быстро бегающие глазки, которые словно рентгеном прощупывали сверток, выдавали нетерпеливое волнение. Наконец Монгол справился с последним узлом, разорвав его зубами, и на столе рассыпалась длинная колбаска желтых кружочков. И даже невозмутимый Колька Парфенов, молча подпиравший стенку своей сутулой спиной, оттолкнулся от нее, потянулся к столу, сказал восхищенно: — Ух ты-ы!.. Даешь, Монгол… — Заткнись! — коротко бросил в его сторону Приходько и посмотрел на Часовщикова. Тот, успев потушить в глазах жадный блеск, спросил, с трудом отрывая взгляд от золота: — И это все? Мне голубушка Ирина Михайловна говорила, что у вас… — Если сойдемся в цене, то получишь столько же, — обрывая его, сказал Монгол. Старик внимательно посмотрел на своего партнера, его небольшие, чуть навыкате глаза, полуприкрытые воспаленными веками, стали жесткими, взгляд — колючим. — Я хотел бы посмотреть всю партию, — четко разделяя слова, сказал он. — Иначе разговора не будет. Монгол, чувствуя, как ломается под этим жестким взглядом, и все больше зверея от этого, зло сплюнул, но все же принес из тайника второй сверток. Быстро развязал узлы, высыпал монеты на стол. — Вот это другой разговор, — удовлетворенно сказал Часовщиков, и глаза его опять заволоклись слезливой пеленой, словно потухли. Он молча взял стул, придвинул его к столу, сел, словно врос. Затем нацепил на нос очки со сломанной дужкой, придвинул к себе портфель, достал из него черный пробирный камень, связку пробирных игл, пузырек с реактивами. Взял наугад одну из монет и начал ребром натирать черный, абсолютно гладкий камень. Когда на его поверхности появилась жирная, широкая, желтоватого цвета полоса, он смочил ее реактивом, отобрал из связки эталонов нужную ему иглу, внимательно сравнил с полученным результатом. Видимо, удовлетворенный увиденным, он уже без прежней суетливости проделал еще одну такую же операцию с другой монетой, затем еще и еще, выбирая червонцы то из-под самого низа, то сверху, и наконец успокоенный, сказал: — Беру все. Монгол, который все это время внимательно наблюдал за манипуляциями старика, облизал неизвестно почему пересохшие губы, спросил: — Цену знаете? От этого вопроса спина Часовщикова как-то удивительно быстро согнулась едва ли не вдвое, глаза потухли, затекая старческой слезой, он повернулся к Монголу, сказал шамкая: — Да, мне уже говорили… Но вы знаете, я же беру всю партию, оптом… Надо бы пять процентов сбросить. — Не будьте идиотом, — отрезал Монгол и добавил: — Если берешь, так плати сполна. Часовщиков, понявший, что торговаться нет смысла, утвердительно закивал головой, собирая при этом монеты в длинные колбаски и завязывая тряпицы какими-то хитрыми узелками. Монгол стоял сбоку от него и, наблюдая за этими трясущимися руками, наливался дикой волной радости: «Вот оно, сбылось!» — Так когда же платить будете? — спросил он Часовщикова. Тот подумал секунду, ответил: — Надеюсь, вы знаете, что такое «кукла»? Так вот, я не хочу рисковать. Мы сейчас забираем весь товар и едем в город. В машине и расплатимся. — Так что… у вас деньги не с собой?! — не удержался от вопроса Монгол и затаился, ожидая ответа. Старик прощупал его слезящимися, холодными глазами, сказал, выцеживая слова: — Учитесь не задавать глупых вопросов, молодой человек.Парфенов вел машину лихо, почти автоматически переключая скорости, плавно нажимая на тормоз перед светофорами и переходными дорожками, по которым фланирующей походкой переходили дорогу нарядно одетые люди. «Одесса — город богатый», — почему-то подумал Монгол, и ему стало жалко себя за то, что он не может, даже имея кучу денег, вот так же спокойно выйти к оперному театру, пофлиртовать с приезжими девчонками, а потом закатиться в какой-нибудь ресторан и гулять, потрясая девицу, публику и официанток купеческими заказами. Он очень неуютно чувствовал себя в этой машине, которая в любой момент могла превратиться для него в ловушку, загляни в нее придирчивый милиционер, и уже ругал себя, что согласился ехать с этим «облезлым хрычом», а не заставил его привезти деньги на дачу. Наконец Часовщиков, сидевший рядом с Утюгом, сказал, чтобы тот остановился. «Ждите здесь», — добавил старик, вылез из машины и пошел куда-то. Это была старая часть города, где сам черт мог запутаться, и Монгол, имевший поначалу прямое намерение выследить квартиру Часовщикова, который уж никак не мог держать такие деньги в сберкассе, вдруг раздумал. — Давно знаешь этого фармазона? — спросил он у Парфенова. — Раз возил к Ирине, — ответил Утюг, а потом добавил: — Скрытный, сволочь. В Одессе его мало кто знает — сам на товар выходит. — Валюту скупает? — Нет, только рыжевье. — Парфенов замолчал, затем вдруг резко повернулся к Монголу, спросил в упор: — Слушай, хреново там? — Он мотнул куда-то головой и уставился на Монгола, ожидая ответа. Даже в полутьме машины Приходько почувствовал на себе этот ждущий взгляд, хотел было хвастануть, но передумал, сказал коротко: — Хреново. — А почему? Там, говорят, и кормят, и… — И спать на чистых простынях ложат, и в баню, и в кино водят, — с остервенением начал перечислять Монгол, — да только, идиот ты этакий, тебя во-дят! — почти закричал он. — Понимаешь, водят?! А сам ты — никуда не моги. Да и кореша-товарищи такие, что… Подохнуть бы им всем вместе, — почти выкрикнул он и замолчал надолго, вжавшись в спинку сиденья. Часовщиков появился с тем же неизменным портфелем в руках. Он открыл заднюю дверцу, всунулся в нее сам, затем втащил портфель, попросил включить освещение. Монгол, затаив дыхание и стараясь не выдать себя, сжался в углу, спиной прижавшись к дверце. Спросил на всякий случай: — А здесь никто?.. — Нет! — резко ответил Часовщиков и, приняв от Монгола упаковки, придирчиво осмотрел узелки, затем развязал их, в который уже раз пересчитал монеты, удовлетворенно кивнул и только после этого достал пачки сторублевок. — Можете не считать. Как в аптеке. Приходько, чувствуя, что ему надо успокоиться и хоть как-то оттянуть время, вытер о рубашку сразу вспотевшие ладони, ответил, криво улыбаясь: — Нет уж, позвольте. А вдруг?.. Влажными руками он сорвал наклейку с одной из пачек, начал торопливо пересчитывать хрустящие сторублевки, складывая их стопочкой на сиденье. Вдруг одна из бумажек соскользнула на пол. Часовщиков нагнулся, чтобы поднять, его худая, заросшая клоками седых волос шея оказалась у самых ног Монгола, и в это время он обрушил на нее страшной силы удар, в котором было все: и злость, и отчаяние, и жажда вольготной жизни, но больше всего — ненависть. Ненависть, которая сжирала его без остатков. Видевший все это Парфенов резко крутанулся к нему, с ужасом глядя на неподвижное, мешком обвалившееся тело старика: — Ты что?! Зачем?.. — Заткнись! — выдохнул Монгол и бросил ему несколько сторублевок. — Это тебе. Смотри, если Ирине проболтаешься… Он торопливо собрал деньги в ненужный теперь Часовщикову портфель, жадно затянулся сигаретой, сказал глухо: — Давай-ка жми к какому-нибудь укромному месту… Надо этого хмыря сбросить…

VIII